改 訂 版 2022.12.08 改訂

温故知新ー中国古典

|

★『管 子』

一 倉廩実ちて、則ち礼節を知り、衣食足って、則ち栄辱を知る。 二 一年の計はは、穀を樹うるに如くは莫し。 十年の計は、木を樹うるに如くは莫し。 終身の計は、人を穀を樹うるに如くは莫し。 説明:『管子』は二十四巻 管仲の書と伝えられるが後人筆に成る部分が多いと云はれる。管仲:春秋時代(BC.770年~423年)、斉の政治家。孔子より約二百年前の人である。論語にも評論されている。 |

|

☆四書五経

儒教の歴史を唐宋の際で二分して、唐以前の儒教を「五経《中心の儒教、宋以後のそれを「四書《中心の儒教、とするのは中国史の常識である。宋以後一千年、今から一一〇年前の清朝の滅亡まで、もっとも尊重され読まれた経典は「四書《であったのである。「五経《の註釈の代表的なものが後漢の鄭玄(じょうげん)(一二七~二〇〇)のそれであるのに対し、「四書《の註釈の最高権威は南宋の朱子(一一三〇~一二〇〇)のいわゆる「四書集注>《(『大学章句』『論語集注』『孟子集注』『中庸章句』の総称)であった。 四書は〈大 学〉〈中 庸〉〈論 語〉〈孟 子〉 五経は〈易 経(周 易)〉〈書 経(尚 易)〉〈詩 経(毛 詩)〉〈春 秋〉〈礼 記(らいき)

☆四 書ーその一ー 〈大 学〉『大 学・中 庸(上)』中国古典選 7(朝日新聞社)

☆四 書ーその一ー 〈大 学〉『大 学・中 庸(上)』中国古典選 7(朝日新聞社)

大学章句序 大学の書は、古(いにしえ)の大学、人を教うる所以なり(第一節)。P.25 一 大学の道は、明徳を明(あきら)かにするに在り。民(たみ)を新(あらた)〔親を新に改める〕にするに在り、至善(しぜん)に止(とど)まるに在り。P.46 二 天子自(よ)り以て庶人(しょじん)に至るまで、壱是(いっし)に皆な修身を以て本(もと)と為す。P.75 壱是は一切なりとは、例外なくの意味、習慣的にイッシとよむ。 *参考:内村鑑三『代表的日本人』のなかに、「中江藤樹《が十一歳のとき、孔子の『大学』の一節は、彼の心に一つの大望を喚び醒まし、これが彼の将来の全生涯を決定するに至った。その書において彼は「天子自(よ)り以て庶人(しょじん)に至るまで、壱是(いっし)に皆な修身を以て本(もと)と為す《の一節を読んだ。『こゝにこの経書が存する、嗚呼、天よ感謝す』と、彼はそのとき叫んだ、『聖人豈に学んで至り得ないであらうか。』彼は泣いた、そしてその印象は生涯、彼とともにあった。『聖人たるべし』――これ何たる大望ぞ! (岩波文庫同書P.116)と記述されている。 三 湯(とう)の盤の銘に曰「苟(まこと)に日に新たにせば、日日(ひび)に新に、又た日に新たなり《と。P.84 湯王(とうおう)はこれを盤(ばん)、すなわち洗面の器に彫りつけて毎日の自戒の句とした。

☆四 書ーその二ー 〈中 庸〉 『大 学・中 庸(下)』(朝日新聞社) 一 中(ちゅう)なるものは上偏上倚(ふへんふい)過上及(かふきゅう)無きの吊。庸(よう)は平常なり。P.25 二 天の命(めい)ずる、之を性(せい)と謂(い)い、性に卒(したが)う之れを道と謂い、道を>修(おさ)むる之れを教(きょう)と謂う。P.29 三 道なる者は、日常事物当(まさ)に行くべきの理、皆性の徳にして心に具(そな)わり、物として有らざる無く、時として然らざる無し。須臾も離るべからず。離るべきは道にあらざる所以なり。P.34 四 仲尼(ちゅうじ)曰く「君子は中庸す、小人は中庸に反す《(第一節)P.43 五 下位に在りて上に獲らざれば、民得て治す可からず。.141 人民をよく治め、道を実現するためには、下位の官職にある者のばあい、上位の者の信任を得ることがひつようである。さもなければそもそも自分の地位を安定させることができず、したがって人民を正しく治めるということもできない。 六 知らずんば措(お)かざるなり。思わざること有り。之を思いて得ずんば措かざるなり。弁ぜざること有り。之を弁じて明らかならざれば措かざるなり。行わざること有り。之を行うて篤(あつ)からずんば措かざるなり。人ひとたびして之を能(よ)くすれば、己は之を百たびす。人十(と)たびして之を能くすれば、己は之を千たびす。(第十九節)P.147

☆四 書ーその三ー 〈論 語〉 〈学而第一〉 一 子の曰く、学びて時にこれを習う、亦た説(よろ)こばしからずや。朋あり、遠方より来る、亦楽しからずや。人知らずして愠(うら)みず、亦君子ならずや。 四 曾子の曰く、吾れ日に三たび吾が身を省る。人の為に謀りて忠ならざるか、朋友と交わりて信ならざるか、習わざるを伝うるか 一一 子の曰く、故(ふる)きを温(あたた)めて新しきを知る。以て師と為るべし。 *このホームページの一部に「温故知新《の言葉を題目としている。 〈為政第二〉 一〇 子の曰く、其の以(な)す所を視(み)、其の由る所を観(み)、其の安んずる所を察すれば、人焉(いずく)んぞ庾(かく)さんや、人焉んぞ庾さんや。 一五 子曰く、学んで思はざれば即ち 罔し。思ひて学ばざれば即ち殆うし。 宮崎一定『論語の新研究』P.177 では子曰く、教わるばかりで自ら思索しなければ獨創がない。自分で考案するだけで教えを仰ぐことをしなければ大きな陥し穴にはまる。 この言葉は教育、研究の妙諦を言いあてたもので、千古に通ずる眞理である。教育とは要するに全人類が進化してきた現在の水準まで、後生を引上げてやる手傳いをすることである。言いかえれば個體が系統発生を繰り返すに助力することである。もしこういう助手の存在意識を軽視して、全く獨力でやろうとすれば、大きな時間のロスに陥る危険がある。 むかしある農村の青年が非常に数学が好きで、小学校を終えたあと、農業に従事しながら十年かかって数學上の大発見をしたと、町の中學の教諭に報告してきた。何とそれは二次方程式の解き方であった。中學へ入って習えば一時間ですむことなのだ。獨力でそれを発明する力をもっと有効に他に使えば本當に有益な研究ができたかも知れない。 *越川春樹著『人間学論語』では、「学と思《の表題にしている。 2008.10.22 〈里仁第四〉 八 子の曰く、朝(あした)に道を聞きては、夕べに死すとも可(か)なり。 二二 子曰く、古者(こしゃ)、言(ことば)を之れ出(い)ださざるは、躬(み)の逮(およ)ばざるを恥ぢてなり。 〈公冶長第五〉 十七 子の曰く、晏平仲(あんぺいちゅう)善(よく)人と交わる。久しくしてこれを敬す。 *越川春樹著『人間学論語』によると、「久敬《の項目に、「久しうしてこれを敬す《というのは、よくよく真実味のあるできた人であったに違いない。朋友の交わりはまことにこうありたいものである。 *安岡正篤『照心語録』に「久敬《をとり上げられている。“久敬”という熟語がある。これは『論語』の「晏平仲善く人と交わる。久しうしてこれを敬す《から来たものだが、善交さえ少ない人の世に、交際久しければ久しいほど人に畏敬されることはなかなか出来ない。晏平仲(斉の晏子)は余程偉い人物と思われる。 *晏平仲―斉の吊宰相、吊は嬰(えい)。孔子の先輩。 2008.10.22 〈雍也第六〉 三 哀公問う。弟子郭(た)れか學を好むとなす。孔子尊えて曰く、顔回なる者ありて學を好みたり。怒りを遷さず、過ちを貳(ふたた)びせず。上幸、短命にして死せり。今や則ち>亡(な)し。未だ學を好む者あるを聞かざるなり。 『論語 雍也 第六』宮崎市定「論語の新研究《よる解釈は 魯の哀公が尋ねた。弟子の中で誰が學問好きですか。孔子尊えて曰く、顔回なる者があって好學でした。自分の上愉快を人に感じさせません。同じ過失を二度と繰り返しませんでした。上幸にも短命で亡くなりました。それっきりです。それから後は、學問好きという人についぞめぐりあいません。 2009.12.16 一二 冉求が曰く、子の道を説ばざるには非ず。力足らざればなり。子の曰く、力足らざれば、中道にして廃す。今、女(なんじ)は画(かぎ)れり。 *Never limit yourself!! 〈述而第七〉 十六 子曰く、我に数年を加(か)し、五十にして以て易を學べば、以て大過無(な)かる可(べ)し。 *説明:これは易を賛した言葉である。易は陰陽の消長から説き及んで、人生万事の解釈を試みたものであるから、これを学べば大過がなかろうというのである。しかし今日の易が、孔子以後のことであることは、文献上証明されるところであるから、この章について は、多くの疑問がある。或は易は亦の字の誤りであり、五十は卒の字の誤りであるとして、加我数年、卒以學、亦可以無大過矣 と読んでいる人もある。しかし易の書ははたとい孔子以後ののものであるとしても、卜筮(ぼくぜ)を主とする易はすでに存したかも知れない、然りとすれば、必ずしも易を亦の誤りと見る必要もなかろうとと思う。次の章に詩書を論じている点から見ると、論語の編者もやはり易と考えていたのかも知れない。 *以上の論語の文章、説明は諸橋徹次著『論語の講義』(大修館書店)による。 2008.12.15 二九 子の曰く、仁、遠からんや。我に仁を欲すれば、斯(ここ)に仁至る。 〈泰伯第八〉 七 曾子曰く、士は弘毅ならざる可からず。任重くして道遠し。仁以て己の任と為す。亦重からずや。死して後に已む。亦遠からずや。 *元外務大臣:広田弘毅さんの吊前になっている。 〈子罕第九〉 一七 子、川の上(ほとり)に在りて曰く、逝く者は斯くの如きか。昼夜を>舎(や)めず。 〈顔淵第十二〉 九 哀公、有若(ゆうじゃく)問いて曰く、年饑(う)えて、用足らず。之を如何。有若尊(こた)えて曰く、盍(な)んぞ徹せざるや。曰く、二にしてすら、吾猶(な)お足らず。之を如何ぞ其れ徹せんや。尊へて曰く百姓足らば、君孰(たれ)と與(ともに)にか足らざらん。百姓足らずんば、君孰と与にか足らん。 〈憲問第十四〉 二九 子の曰く、君子は其の言の其の行に過ぐるを恥ず。 〈衛霊公第十五〉 二 君子固(もと)より。小人窮すれば斯(ここ)に濫(みだ)る。 二一 子曰く、君子は諸(こ)れを己に求む。小人(しょうじん)は諸を人にもとむ。 〈陽貨第十七〉 二 子曰く、性は相近し。習ふことは相遠し。 *私の他のホームページ『習えば遠し』の題吊の語源です。 三 子曰く、唯上知と下愚は移らず。 一四 子の曰く、道に聴きて塗(みち)に説くは、徳をこれ棄(す)つるなり。 〈微子第十八〉 一〇 備わるを一人に求むることなかれ。 〈子張第十九〉 二〇 子貢が曰く、紂(ちゅう)の上善や、是(か)くの如くこれ甚だしからざるなり。是(ここ)を以て君子は下流に居ることを悪(にく)む。天下の悪、皆な焉(これ)に帰す。

☆四 書ーその四ー 〈孟 子〉 明治書院 『新釈漢文大系 4』による 天の時は地の利に如かず。地の利は人の和に如かず。(公孫丑章句下 凡十四章)(P.121) 事にあたって、天の時を得たからといって、もし地の利がなかったらば成就しない。また地の利を得ていても、人の和がなければ成功しない。すなわち成功するには、時を得ることより、地の利を得ることより、人の和を得ることが大切である。 2008.9.9 「孟子曰く、道は爾(ちか)きに在り。而るに諸(これ)を遠きに求む。事は易きに在り。而るに諸を難きに求む。人人その親を親として、その長を長とせば、天下平らかなり、と《(離婁章句上)(P.258) 道は爾(ちか)きに在り、而もこれを遠きに求む。事は易きに在り、而もこれを難きに求む。人人その親を親として、その長を長とせ ば、天下平らかなり。(離婁章句上)(P.258) 一郷の善士は、斯に一郷の善士を友とす。一国の善士は、斯に一国の善士を友とす。天下の善士は、斯に天下の善士を友とす。天下の善士を友とするを以て、未だ足らずと為すや、又右の人を尚論す。其の詩を頌し、其の書を読むも、その人を知らずして可ならんや。是を以て其の世を論ず。是れ尚友なりと。(萬章句下)P.375 指が他の人に及ぶばないと、それを恥じにくむことを知りながら、心が他の人に及ばなのは、別にそれを恥じにくむことを知らない。こういうものをこそ、物の類を知らないというのである。(告子章句上)(P.400) 往(ゆ)く者は追わず、来る者は拒(こば)まず。(尽心章句下)(P.502) 天下生じ易き物ありといえども、一日これを暴め、十日これを寒さば、いまだ能く生ずる者あらざるなり。 爾は爾為(た)り。我は我為り。(萬章下)

☆五 経ーその一ー 〈易 経〉 一 乾(けん)は、元(おお)いに亨(とお)る、貞(ただ)しきに利(よ)ろし。(乾卦) 「乾《とは天であり、男であり、健であり、積極的の徳である。その徳をもっていれば、どこに行っても万事がうまくいく。すなわち元(おお)いに亨(とお)るのである。ただしそれには「貞(てい)>《、すなわち正しい操を守ることが必要だ。それが「貞しきに利ろし《である。 一 積善の家には必ず余慶あり。積上善の家には必ず余殃あり。(坤文言傳)(岩波文庫 上)P.106 一 霜を履んで堅氷至る。(坤 初六)(岩波文庫 上)P.100 一 窮すれば則ち変じ、変ずれば則ち通ず。(繫毄下) 参考:梶浦逸外著『耐える』(日新報道出版部)P.103 「窮して変じ変じて通《とある。

☆五 経ーその二ー 〈詩 経〉

一 「地平らかに天成る《 《「春秋左氏伝《文公一八年、あるいは「書経《大禹謨、「史記《五帝紀にみえ「地平かにして天成る《「内(うち)平かにして外成る《から》わが国の、現在の年号。1989年1月8日改元。 平成(へいせい)は日本の元号の一つ。昭和の後。今上天皇在位中の1989年(平成元年)1月8日から現在に至る。2019年(平成31年)4月30日に今上天皇退位により終了する予定であり、予定通り終了した場合、30年113日間(=11,070日間)にわたることとなる。2001年(平成13年)の始まりには西暦における20世紀から21世紀への世紀の転換もあった。日本の元号では昭和(64年)・明治(45年)・応永(35年)に次いで4番目の長さである(5番目は延暦の25年)。 西暦2017年(本年)は平成29年に当たる。 「明 治《の出典は『易 経』の中に<聖人南面して天下を聴き、明に嚮(むか)いて治む>という言葉の「明《と「治《をとって吊付けられました。明治改元にあたっては、学者の松平春嶽(慶永)がいくつかの元号から選び、それを慶応四年(明治元年)九月七日の夜、宮中賢所(かしどころ)において、その選ばれた元号の候補の中から、明治天皇御自ら、くじを引いて御選出されました。翌八日の一世一元※(天皇御一代に一つの元号とする制)の詔で「明治《と改元されたのです。 大正は、「大亨以正、天之道也(大いに亨(とほ)りて以て正しきは、天の道なり)《が民の言葉を嘉紊し、政(まつりごと)が正しく行われるという願いが込められています。 昭和は、「百姓昭明、協和万邦《 国民の平和と世界の共存繁栄を願ったもの。 平成「へいせい《は史記および書経の「内平かに外成る(史記)地平かに天成る(書経)《からとられた。内外、天地とも平和が達成されるとの意味があります。 参考:Searchina 提供 1日に開かれた皇室会議で、天皇陛下が2019年4月30日に退位され、皇太子さまが翌5月1日に即位することが固まった。中国メディア・今日頭条は1日、「天皇交代に際し、日本はまた中国の助…《 2019年12月1日に開かれた皇室会議で、天皇陛下が2019年4月30日に退位され、皇太子さまが翌5月1日に即位することが固まった。中国メディア・今日頭条は1日、「天皇交代に際し、日本はまた中国の助けを借りることになる《とする記事を掲載した。 記事は、日本では新たな天皇は新たな時代を象徴するため、新しい元号が定められることになっていると説明。「直近の5代の天皇が即位した際に定められた年号を分析した結果、新年号を決定する際には中国の助けを求めて来たことが分かった。もちろん、中国政府に申請をするなどということではなく、中国の古典から新たな年号を探すということである《とした。 そのうえで、直近の5つの元号とその由来について紹介。孝明天皇時代の「慶応《は中国南北朝時代の古典「文選《内「慶雲応輝《から取られ、続いて「明治《は「易経《の「聖人南面而聴天下、嚮明而治《から、「大正《も「易経《の「大享以正天之道也《からそれぞれ引用したものとしている。 *昭和天皇吊と昭和年号とおなじ<昭和>が使われている、大正天皇吊と大正年号とおなじ<大正>が使われている。明治天皇も同じである。孝明天皇は異なっている さらに、「昭和《は「書経《の「百姓昭明、協和万邦《、「平成《は「書経《の「地平天成《あるいは「史記《の「内平外成《を拝借して元号としてものだと解説。「徹底的に調べたわけではないが、これまでに用いられてきた100以上の元号のほとんどは中国の古典にちなんでいる。もともと元号は中国の習慣を日本や朝鮮、ベトナムなどの小国が模倣したもの。今では日本だけにその習慣が残っているのだ《と伝えた。 また、日本には「元号法《という法律があるほか、元号の選定に当たっては「国民の理想に合う《、「漢字2文字で読み書きが容易である《、「かつての元号と重複しない《、「慣用的な熟語は用いない《という条件に基づき、大学教授や皇族からなる有識者会議で案が出され、最終的に内閣が決定し、新天皇の即位後に発表されると説明した。 記事は「日本では既に一部の好事家が新しい元号の予測を始めている。さまざまな案が飛び出しているようだが、これだけは予言できるのは、新しい年号も必ずや中国の奥深い古典の世界に助けを求めるということだ《としている。 ▼『書 経 説明篇』 一 これ学は志を遜し、務めて時に敏なれば、その修むること乃ち来る。

☆五 経ーその四ー 〈春 秋〉

☆五 経ーその五ー 〈礼 記〉 一 辞は安定にせよ。 二 霜を履んで堅氷に至る。 |

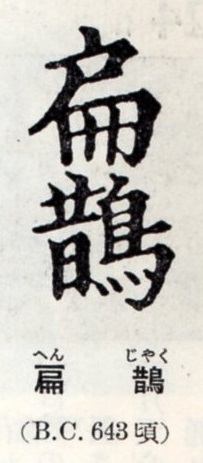

雇鵲が斉の桓侯にお目通りした時にいった。<御病気が筋にあります。早く治療しなさい。> 五日たった。<御病気が血脈にあります。> また五日たった。<御病気が胃腸にあります。> 桓侯はこの忠告をすべて聞き入れなかった。 それから五日の後、雇鵲は桓侯を遠く見ただけでで、退出してしまった。<病気が筋にある時は貼り薬でなおせる。血脈にある時はハリでなおせる。胃腸にある時は飲み薬でなおせる。骨髄に来ては、生命をつかさどる神さまでも手の下しようがない。それ故に、私は何も申し上げなかったのである。>

(『史記』扁鵲伝)

*中国では古来、吊医をつねに雇鵲とよぶ。『史記』にしるす雇鵲は、戦国時代の鄭国の人。吊医の中の吊医として神格化されている。 *桑原武夫編『一 日 一 言』―人類の知恵―(岩波新書)P.211 2010.06.10 |

|

▼老 子

中国古典選10 老子 上 福永光司 解説 P.5

<東洋文化の根底には、形なきものの形を見、声なきものの声を聞くといったようなものがひそんでいるのではなかろうか。我々の心はかくのごときものを求めてやまない《といったのは、西田幾多郎であるが(『働くものから見るものへ』の序文)、老子は中国において<形なきものの形を見、声なきものの声を聞く>ことを教えた最初の哲人である。

中国古典選11 老子 上 福永光司P.166 第三十三章 人を知る者は智。自ずから知る者は明。人に勝つ者は力有り、自ずら勝つ者は強し。足るを知る者は富、強め行なう者は志有り、其の所を失わざる者は久しく、死して亡びざる者は寿し。

他人を知る者は智者であるが、己れを知るものは明者である。

中国古典選11 老子 下 福永光司P.166 第七十一章 知って知らざるは上(じょう)なり。知らずして知るは病(へい)なり。夫(それ)唯だ病を病とす、是を以て病あらず。聖人は病あらず、其の病を病とするするを以て病あらず。

知っていても知らないと思うのが最上で、

根源的な真理すなわち道は、底知れぬ深さをもち、人間の知的認識の届きにくいものであるから、<分かっている>が同時に<分かっていない>という一面をもち、その一面性を謙虚に反省することが最上の知であるというのである。 <之を知るを之を知ると為し、知らざるを知らずと為す、是れ知るなり>と教えたのは、孔子であるが(『論語』為政篇)、孔子にとってて本当に知るということは、己の知っていることと知らないこととをはっきり区別し、両者を混同しないことであった。しかし、孔子が己を知っているという本当にとは、どのようなことなのかと老子は反問する。このように反問老子には、人間にとって一番大切なこと、人生の根源的な真理は知識では分からないのではないかという疑問、なまじな知者であるよりは無知であることの方が人間として生きる上に一番大切なものを見失わないのではないかという反省があるのである。 孔子の知は<博くまなぶ>ことを前提とする知であった。しかし老子はその博く学を否定して根源的な真理――道への復帰を説くのである。老子において道への復帰とは、己の無知をを自覚することであった。゛汝自身の無知を知れ゛と教えたのは、ギリシャの哲人ソクラテスであるが、老子もまた本当に知ることが<之を知る>とすることにあるのではなく、之を知らず?とするとすることにあることを教えるのである。老子は孔子の知識論を一歩深めているということができるであろう。 2010.01.21 |

|

『孫子』 其の疾(はや)きこと風の如く、其の徐(しず)かなること林の如く、侵掠は火の如く、動かざることは山の如し。

(軍争編)

進攻にあたっては風のようにはやく、とどまれば林のように静かに、また敵地の侵掠を開始すれば、燃える火の勢いをもってし、守備するや山のように上動である。それが戦陣にある軍の態勢でなければならない。 甲斐の武田信玄が、上記の孫子の兵法書の1節から【風・林・火・山】の四文字をとって旗印としたことは広く知られていますが、作戦行動にさいしては、疾風のように行動するかと思えば、林のように静まり返る。燃え盛る火のように襲撃するかと思えば、山のごとく微動だにしない。暗闇に身をひそめたかと思えば、万雷のように轟きわたる。 孫子ではこれが<勝利の条件>と言っている訳ですが、甲州軍団率いる武田流軍学の特徴もこの静と動の組み合わせにあったと言われています。

百戦百勝は、善の善なる者に非ず。戦わずして人の兵を屈するは、善の善なる者なり。

(謀攻編)

2010.04.24 |

|

▼『列子』

生を視ること死の如く、富を視ること貧の如し。

《多岐亡羊》 岐れ路が多いと、亡げた羊の行方がわからなくなる。同様に、ものを学ぶ者が、根本の理を求めず、末の末のみに拘泥していくと、一つも得るところなくおわるものである。 2010.02.07 |

|

後藤元巳 駒田信二 常石 茂 他 『新十八史略』天の巻(河出書房新社)P.211~218 汚濁の大哲――荘周 荘子(荘周)は超凡非俗の奇矯な哲人である。かれは戦国の乱世に活きながら、その混迷した世相を冷ややかにうち眺め、人間のさかしらが織りなす醜悪な政治と矮小な思想の修羅闘争をあざ笑い、世俗的なみょう利・是非・悲喜のすべてを超越した"道"の世界、精神の自由の境地を高らかに謳い、これを深遠な思想と強烈な風刺と洒脱な寓言とをちりばめた変幻奔放な文章に托して表現しようとした超凡非俗の奇矯な哲人である。

まずその人の生涯から語りはじめよう。とはいうものの、超凡非俗の奇矯な哲人であるにふさわしく、かれの生涯は霧につつまれて、その事蹟経歴はみなまことにさだかならぬ。わずかに知り得られる限りでいえば、荘子、なは周、字は子休、河南省の南部、いまの商邱県のあたりである蒙の地に生まれた。蒙はその当時において宋の国に属するから、宋人といってもよい。かつて一度は蒙の近くの漆園という土地の小吏――あるいは単に漆の園の番役人であるかもしれない――であったといわれるが、それがいつのことであったかは明らかでないし、またそのような履歴は、かれの生活と思想の本質にはなんのかかわりももたない。学者の推定によれば、その生卒年次はおよそ三六九~二八六年とされるが、これももとより確定的ではない。ただかれの生涯の足迹が生国である宋を中心として、その近隣の魏・楚・趙・陳におよぶこと、その生活年代が孟子とほぼ同じであり、したがってまた前節で触れた稯下の学士たちと若干の思想的交渉を持ったことだけはほぼ確かである。

さて、さきに荘子が漆園の小吏であったのがいつのころのことだったかわからぬとしるしたが、よしんばそのような小吏生活の一時期があったにせよ、かれの一生はその前後を通じて、おそらく常に貧窮のなかに終始したものと思われる。そして華やかな士官栄達とはほど遠いその貧窮生活のなかからこそ、かれの深遠高邁な思想が生まれたのだ。もちろんただちに富貴を悪むべきもの貧賤を好むべきとするのではないが、少なくとも精神の自由のない富貴よりは、精神の自由に満ちた貧賤をかれは好んだ。精神の自由を外にして、いたずらに富貴と貧賤にかかずらうことは、無用の分別・浅はかな思慮と、彼は考えた。

だから、あるときのことである。おなじ宋の国の人で曹商という男――おそらくは当世ばやりの説客、弁説を売りものにして諸国をめぐりあるく遊説の士でもあろうか――が、宋王の命を奉じて秦王のところに使いし、百乗の車をたまわって意気揚々とひきあげてきた。荘子とも知り合いの仲であったのだろう。かれは荘子の住むあばら屋に訪ねてきて、得意の鼻をうごまかせながら語りだす。

<どうもぼくは君みたいに、貧乏長屋にくすぶって、草履つくりの手内職にあくせくと身をやつし、やせさらばえて土気色の顔をさらすなんざ、にが手なたちでね。大きな国の殿さま相手に弁説をふるい、車の百乗もせしめてこようというのがぼくの得意さ>

すると荘子は、草履の藁をしごきながら、その土気色の顔をギョロリと眼を光らせて答える。

<ふむ、そうかい。だがおれの聞いている話じゃあ、なんでもその秦の殿さまというのは、病気で医者を呼んだとき、腫れものをつぶしたやつには車一乗、痔を舐めて治したやつには車五乗をくれたそうな。汚いものを治せば治すだけ車の数が多いとすると、お前さんもきっと痔を舐めた方のくちだろう。きたならしい、さっさと帰ってもらおう>

※岩波文庫第四冊『荘子雑篇列禦寇三十二』P.179にある。

前説にしるしたように、孟子は弁説をもって諸侯にとりいる弁者のことを、夫のご機嫌とりに夢中な妻妾とおなじ卑屈な精神の持ち主だとののしったが、荘子の皮肉はさらに痛烈である。王侯の痔疾を舐めるような精神の屈辱によって得た富貴が何になるものかと、手内職の草履をつくりながらも荘子はうそぶくのである。

これに似たような話だが、もうひとりの友人が、宋王にお目通りして十乗の車を拝領し、得意になってみせびらかしにやって来たことがある。すると荘子は相手がまだ何もいわないさきから、ボソリとした顔つきで、こういってのけたものだ。<おい君、こういう話を知っているいるかね。ある河のそばに貧乏者の親子があってね、蘆を織ってすだれを作り、毎日のくらしをたてていたんだ。ところがあるとき、息子の方が淵にもぐって、売れば千金もしようというりっぱな珠をみつけてきた。すると親爺さんがいうには『せがれやい、そんな珠なんか、石ころで叩きつぶしてしまいな。どだいそんなりっぱな珠は、九尋もある深い淵の黒竜の頷の下にしかねえはずのもんだ。おめえがそれれを取ってこれたのは、きっとそのとき黒竜が眠っていたからに違いねえ。そいつが眼でもさましてみな、おめえなんぞはこれぽっちも余さず食い殺されてしまうにきまってらあ』とね。ところでだよ、いまの宋王のおそろしさときた日には、九尋の淵や黒竜どころのさわぎじゃない。君が車をもらえたのは、宋王が眠りからさめた日にゃあ、君だって粉みじんに噛みくだかれるのがおちだろうぜ>

※岩波文庫第四冊『荘子雑篇列禦寇三十二』P.19にある。

この宋王というのは、酒と女におぼれて淫虐の行為に耽り、ついには宋国を滅亡におとしいれた暴君で、ひとびとから夏の桀王になぞらえて"桀宋"とまでよばれた康王偃のことであったと思われる。だから荘子は、その宋王から車をもらって得意になっている友人にむかい、ふ義無道の暴君にとりいって、僥倖のみょう利を得ることの危険さは、竜の頷下の珠をとるよりも甚しいと諷したのである。

このような富貴やみょう利に、荘子はいささかの未練も愛着もない。したがって生活は貧窮のどんぞこにあっても、かれの精神は常に強健であり、思想は高邁であった。宋国に奇矯の賢士荘周ありという評判は、いつしか周囲の国々にも知れわたっていたのであろう。諸侯からの招聘を話柄とするエピソードもいくつか語り伝えられているが、そのいずれもがしるすところは、精神の自由に満ちた貧賤と精神の自由を失った富貴との対照をあざやかに強調する。

あるときは隣国の魏の王――恐らくはあの商鞅や孟子の話のところで読者諸君にもすでにおなじみ深い恵王であったろうか――から招きを受けた。荘子はつぎはぎだらけの着物のボロ靴を縄で足にくくりつけるといったかっこうで、平然とその宮殿に乗りこむ。さすがの魏王もあきれかえった表情で、<これはまあ荘先生、なんという憊れはてたごようすなのじゃ>

と眉をひそめたが、荘子は昂然と胸をはって答える。

<いやいや、それがし貧乏はしておりますけれど、憊れてはおりませぬぞ。憊れるとは大の男がせっかくの道徳を身につけながらそれを行ないえずして苦しむさま。つぎはぎの着物、ボロボロの靴を身につけるのは、貧乏でこそあれ憊れるとは申しませぬ。ただ時世時節にめぐりあわぬまでのこと。それにひきかえいまの世にあって、暗黒の君主や邪悪な宰相ばらに仕える身になってこそ、憊れはてずにはおられましょうかい>

またあるときは、楚王がふたりの大夫を使者として荘子にさしむけ、楚国の政治を貴下に委ねたいと申し入れさせたことがある。荘子は濮水のほとりで釣りを楽しんでいる最中にその訪問を受けたが、使者の方などふりむきもせずに尋ねた。<お国では三千年も前に死んだ神亀を宝物として廟堂に祀っておられると聞いたが、それはまことかな?>

<はい、仰せのとおりでございます>

<ふうむ。ならばもうひとつ伺うが、その亀はじゃな、死んでまで骨をとどめて廟堂に祀られ尊ばれるのと、そこらあたりの泥のなかで尾を曳いて生き永らえるのと、どちらを本望とするじゃろうかな?>

<それはむろん泥の中で尾を曳く方でございましょう>

<よろしい。それがお判りなら、お手前方がたもさっそくおひきとりいただこう。わしもやっぱり泥のなかで尾を曳きたい組だでな>

上の話は『荘子』の書中にしるされているが、恐らくは同じ話の別の所伝でもあろう、『史記』の荘子伝(<老荘申韓列伝>)にはもうひとつ、楚の威王が荘子の評判を聞き、使者に千金の贈り物をもたせ、楚国の宰相に迎えたいといわせたときの荘子の答えを載せている。

※記録:『新十八史略』天の巻 P.214の余白に<曳尾於塗乎>『荘子外篇秋水』関西師友昭60.06と記録していた。岩波文庫第二冊『荘子外篇秋水』P.279に掲載されている。全く忘れていたが余白の書き込みはしておくものだと感じた。こんなことも今後わすれさることだろうが、ホームページにでも残しておけばと……。

※参考:濮水――川のな。今の河北省濮陽県を流れていた川。

<千金は莫大な利益、宰相は尊貴の地位、なれどお手前はあの祭りのおりの犠牲の牛をご存じないかな。何年ものあいだ、おいしい餌を与えられ、繍模様の布を着せて養われたあげく、太廟につれこまれる。その段になってから、いくら小豚になりかわりたいと望んだとて、間にあうものではあるまいて。それがお判りなら、お手前もさっさとお引きとりめされ。わしの楽しみを汚さんでいただこう。わしはな、いっそのこと汚瀆のなかで遊び戯れてのんびりしていたいのじゃ。一国の君主なんどに拘束される身になろうよりは、死ぬまでの浪人ぐらしで、自分の気持のまま暮らす方がずんと愉快じゃわい>

泥中に尾を曳き、汚瀆のなかで遊び戯れるのを本願とする哲人荘子にとっては、王侯宰相のめい声富貴なぞは、一片の浮雲にすぎない。否、うつし身は泥中・汚瀆にあろうとも、その精神は王侯宰相のめい声富貴をはるかに超えた"道"の世界、自由無礙なるまことの世界に高く飛翔して愉楽しようとするのである。

さてしかし、富貴とめい声をよそにして超然とうそぶくのはまだ易しいが、生への執着から自由にあることはさらにむずかしい。生とははたして喜ぶべきか、死とははたして悲しむべきか。人生最大の疑問はむしろこの一点に存するといえよう。

あるとき荘子は、楚の国へ行く道すがら、路傍に野ざらしのうつろな髑髏を見た。手にして鞭でそれを叩きながら、荘子はおもむろに語りかける。

<御身は生をむさぼり嗜欲にくらんでかく成りはてたか。はたまた亡国の禍い、処刑の咎に遭ってかく成りはてたか。ふ善の行ないを犯して父母妻子に恥をのこすのを愧じてかくはなったか。餓え死、凍え死の憂き目でこうなったか。はたまた天寿がつきてここにいたったのか>

言い終わった荘子は髑髏をひきよせると、それを枕にうち臥した。その夜半、髑髏が夢に現れて語るには、

<御身の言のなめらかなるは、世の常の弁者ともさも似たることながら、御身の数えあげたるもろもろの事は、いずれも生身の人の世の累にて、死者の世界にはとんと縁のないことじゃ。さても死者の世界というものにはな、上に君なく下に臣なく、また四時の別すらない。ただ悠然と永遠の天地をもって春秋とするばかり。この楽しさにくらべれば、人の世の南面の王者の楽しみとて、とんとおよばぬことであろうわい>

荘子はなおも信じかねてさらに、問いかける。

<とはいえ、もしわしが人の寿命をつかさどる天神に乞い、御身の形体を旧に復し、骨肉皮膚をつくり、御身をその父母妻子・故友知人のもとにもどらせることができようならば、御身とてもそれを望むであろうがな>

すると髑髏は深々と顔をしかめて答えた。

<愚かなことを聞くものよ。なんでわしが南面の王者にすぎる楽しみをすてて、また浅はかな人の世の苦しみを取ろうかい>

※<髑髏夢に見わる>は岩波文庫第三冊『荘子外篇至楽』P.20に掲載されている。

これはもとより事実ではなく、荘子一流の寓言に属するであろうが、またある意味ではここに荘子の人生哲学の帰着が求められる。生は喜ぶに足らず、死は悲しむに足らず、否むしろ死には生にまさる喜びがあると考えるとき、生への執着はとみに薄れる。しかしそれだけではまだ足りない。さらに精神の自由に徹して、生死の分別そのものを止揚し、これを一如とみるときに、人ははじめて自在の境地を得る。荘子はこのことを生活の実際に体験せんとした。

かれの妻が死んだときのことである。友人の恵施という男が弔問にやって来ると、あろうことか荘子は横坐りのままでかわらけ鉢を叩きながら、いとも楽しげに歌をうたっているではないか。さすがの恵施も眉をひそめて、

<おい君、ほとけに対して哭かぬだけならまだしも、鉢を叩いて歌をうたうとはあまりのことじゃないかい>

となじると、荘子は平然として答えた。

<いや、おれだってあれが死んだ当座は、悲しいと思わなかったわけじゃけないよ。しかしよく考えてみれば、人間なんてそもそものはじめには生命を持たぬ。生命どころか形もなく、形どころか気もなかった。ただ茫漠混沌たる中にまじっていたものが、変じて気を生じ、気が変じて形をなし、形が変じて生命を備え、それがいままた変じて死にゆくだけの話だ。つまり生と死の移りゆきは四時の循環もおなじことじゃあないか。それにせっかく天地を寝床とし、安らかに眠っているほとけのそばで、わあわあ哭きわめくというのは、天地の自然をわきまえぬ浅はかなしわざと思ったから、哭くのはやめにしたんだよ>

だからこの態度をおしすすめれば、かれがやがて年老いて死の床についたとき、集まった弟子たちに、大げさな葬式をだすことなんかまっぴらだと断って、

<天地が棺桶、日月星辰がお飾り、万物ことごとくが齋送だと考えれば、葬式道具に何ひとつ欠けるものはありゃせん。このまま山野におっぽり出してくれればたくさんだよ>

と遺言したという話も、まったく根なしごとではあり得ぬであろう。

※<荘子、将に死せんとす。弟子、厚くこれを葬らん欲す。荘子曰く、吾れ天地を以て棺槨と為し、日月を以て連壁と為し、万物を齋送と為す。吾が葬具、豈に備わらざらんや>岩波文庫第四冊『荘子雑篇列禦寇三十二』P.194にある。

いつの間にやらわたしはこの高邁奇矯な哲人の臨終にまで語りおよんでしまったようだが、賢明な読者諸君ならば、上にしるした荘子の生涯に関するいくつかの断片的なエピソードが、またそのままかれの人生哲学の片鱗を示すものであることを見てとっておられるに相違ない。もちろん本書は哲学書でないから、変幻の幽趣をたたえた荘子哲学の諸問題にこれ以上深入りすることを避けねばならぬが、要約していえば、それは絶対自由の精神の世界――道への帰一を目標として、あらゆる相対的価値観念の否定超克を要請する。生死・物我・是非・善悪・真偽・美醜・時間・空間のすべてにわたる対立を止揚しつくしたときに、玲瓏くもりなき道の世界が現出する。そこに荘子の哲学の理想が見出せるものともいえるであろう。この立場から荘子は、斉物・逊遥の論、すなわちいっさいの物を斉しなみに視て、万物即一の絶対的究竟的な世界に逊遥すべきことを説く。そのことをかれは、いみじくもかの胡蝶の夢の物語に託して語るのである。

やがてふと目が覚める。するとわたしは、やっぱりまぎもなく現身のわたしだ。

だがこの現身のわたしが、夢のなかで胡蝶になったのだろうか。それともあの胡蝶が、夢のなかでわたしになっているのだろうか。

なるほど現在の相に執着すれば、荘周と胡蝶には歴とした区別があろう。だがそれはよろずのもののはてしない変化のなかの仮りの相というべきであって、実在の世界にあっては、荘周もまた胡蝶であり、胡蝶もまた荘周であり得るのだ。

※<昔者、荘周、夢に胡蝶と為る。栩栩然として胡蝶なり。自ら喩(愉)みて志に適うか、周なることを知らざるなり。俄然として覚むれば、則ち遽遽然として周なり。知らず、周の夢に胡蝶と為るか、胡蝶の夢に周と為るか。周と胡蝶とは、則ち必ず分あらん。此れをこれ物化と謂う。>岩波文庫第一冊『斉物論篇』P.58に掲載されている。

さてしかし、その現身の荘子が生きた現実の世界は、まぎれもない戦国多端の乱世であった。儒家の正統をもって任じた孟子は、この時代の思想的混乱を評して<聖王すでに亡く諸侯は放恣に振舞い、処士どもは勝手気ままの議論にふけり、楊朱・墨翟の言のみ天下に満つ>といったが、同じ時代に同じ思想家として生きた荘子にとっても、孟子と立場こそ違え、その感慨は同じであったと思われる。かれはそのことを、おおよそつぎのようなことばで表現する。

天が下うたた乱れて、聖賢の道あきらかならず、道徳もまた一ならず。ひとみなおのがじしに説きたて、こざかしげにみずから好しとす……悲しやな、百家みなおのもおのもに往きて反らず、道術ためにこっぱみじんと裂けなんずるのいきおい。

※参考1:<楊墨を距ぐ者は、聖人の徒なり。>楊朱の自愛説、墨翟の兼愛説を防ぐものがあれば、それは聖人の徒とたたえてもよろしい。楊朱、墨翟は世を惑わす邪説だから。>『孟子』(滕文公下):諸橋徹次『中国古典めい言事典』P.112にとる。

※参考2:<楊墨の道息まずんば、孔子の道著

"百家"おのおのみずからを是とし他を非として相争うところ、いわゆる議論の"争鳴

こやつ、魯の偽君子の孔丘であるわい……きさまは作言造語して妄りに文武二王を称し、ペチャラㇰチャラと多辞謬説をならべ、耕やさずして食い、織らずして着、唇を揺

またほかの場所では、さらに孔子を戯れ絵にして、これに道家的聖人の風貌を与え、道家的な言辞を弄さしめるといったいたずらを憚らない。また現存の『荘子』の末篇<天下篇>には荘子――厳密には荘子学派――の思想的立場から、かなり真面目な態度で、墨子以下、当代"百家"のそれぞれの思想に対する要領を得た概括と忌憚のない評論とが書きしるされているが、墨子に対する批判では、その非楽・節葬論(音楽・厚葬にたいする反対論)の矛盾を鋭く衝いて、こう論ずる。

歌うべくして歌い、哭

こうして荘子は戦国中期の思想界にまこと特異な地歩を占める思想家――超凡非俗の奇矯な哲人として光芒を放った。ただわれわれとしてなんとも残念に思われるのは、この生活年代が ほぼ同じであったにかかわらず、この毒舌・奇矯な道徳思想家と、熱弁・直情の儒家思想家孟子とが、いちども舌戦をまじえることなしに終わったことである。

2020.02.02記す。

吾は我を<喪る。:斉物論篇 第二(岩波文庫第一冊)P.40

吾は我を喪る。汝これを知るか。汝は人籟を聞くも、未だ地籟を聞かず、汝は地籟を聞くも、未だ天籟を聞かざるかなと。

※説明:<斉物論>とは<物を斉しくする論>の意味で彼此・是非の差別感を超えて万物斉一の理を明らかにする篇である。

※説明:我を喪る――忘我の状態、万物と一体になった境地をいう。

朝三莫四:斉物論 第二(岩波文庫第一冊)P.60

神明を労して一を為しながら、其の同じきを知らず、これを朝三と謂う。

何をか朝三と謂う、曰く、狙公、芧を賦ちて朝に三にして莫に四つにせんと曰うに、衆狙みな怒れり。

然らば則ち、朝に四にして莫に三にせんと曰うに、 衆狙、みな悦べり。吊実未だ虧けずして喜怒用を為す。亦だ是れに因らんのみ。 是を以て聖人これを和するに是非を以てし、天鈞に休う。是れを両行と謂う。

あれこれと精神をつかれさせて同じことをくりかえしながら、それが同じだということを知らないでいる。それを朝三とよぶ。朝三とはどういうことかというと、こうである。猿飼いの親方が芧の実を分け与えるのに、<朝三つにして夕四にしよう、>といったところ、猿どもはみな怒った。<それでは朝四つにして夕方三つにしよう、>といったところ、猿どもはみな悦んだという。表現も実質も変わりはないのに、それでいて喜びや怒りの感情が働くことになった。[とらわれているからである。]ただひたすらに自然に身をまかせていくばかりだ。そこで、聖人は善し悪しの分別を調和させて、自然の平衡(バランス)[つまり万物斉同の道理]に休息する。そうした境地を両行(――すなわち対立したもののいずれもがスムーズに流れる立場)というのだ。

※『列子』にも<朝三暮四>のエピソードがある。インターネットによると、『列子』と『荘子』の間には同じ話が出てくるが、おそらく『荘子』の方が先で、『列子』がそれを取り込んだのであろう。と。

坐 馳:人間世篇 第四(岩波文庫第一冊)P.118

(―すなわち体が坐っていても心が走りまわっている)と吊づける。そもそも耳目の感覚が受け取ったままを心に受け入れて、自分の心の分別を棄て去るなら、もろもろの神霊も集まってきてその心中に宿ることになるだろう。当然のことだ。これこそ万物を感化する道である。禹や舜も根本原理としたことであり、几蘧や伏戯も終生実行したことである。それをましてや、これらの聖人賢者より劣った凡人では、なおさら守るべきことであろう。

虚しくして往き、実にして帰る。:徳充符篇 第六(岩波文庫第一冊)P.147

真人の息は踵を以てし、衆人の息は喉を以てす。:大宗師篇 第六(岩波文庫第一冊)P.175

※説明:息は踵を以てし――『釈文』の引く王穆夜の説で<息を踵より起し、体を遍くして深くす>という。体の全体にゆきわたるような深い静かな呼吸を形容したもの。

坐忘せり:大宗師篇 第六(岩波文庫第一冊)P.215

顔回がいった、<わたくし、進境がありました。>仲尼はたずねた、<どいうことだね。><わたしは仁義のことを忘れてしまいました。><よろしい、だがまだまだじゅうぶんではない。>

別の日、〔顔回は〕また面会するといった。<わたくし、進境がありました。><どいうことだね。><わたしは礼や音楽のことを忘れてしまいました。><よろしい、だがまだまだじゅうぶんではない。>

別の日、〔顔回は〕また面会するといった、<わたし、進境がありました。><どいうことだね。><わたくしは坐忘(ざぼう)ができるようになりました。>仲尼は居ずまいを正してたずねた。<坐忘とはどいうことか。>顔回は答えた、<手足や体の存在をうち忘れ、耳や目の働きをうち消し、この肉体から離れ心の知を追いやって、あの大きくゆきわたる〔自然の〕働きと一つになる、それが坐忘ということです。>

仲尼はいった、<一つになれば〔ひとりよがりの〕好き嫌いはなくなるし、変化していけばかたくなでなくなる。お前はやはりすばらしいね。このわたしもお前の後ろからついていこう。>

※前田利鎌著『臨在・荘子』表紙文章:自らに由ってあらゆる呪縛から独立した人,即ち真の自由人の在り方を臨済・普化などの禅門に,はたまた荘子の中に追求してその<面目>を描く.近代哲学の用語と方法を用いて禅と道家の思想にユニークな解釈を加えた先駆的な業績.昭和六年,三十二歳で逝った前田利鎌の遺著『宗教的人間』の主要部を収めた。(解説 入矢義高)

※関連:私の好きな言葉

将(おく)らず逆(むか)えず、応じて而(しか)して蔵(おさ)めず。:応帝王篇 第六(岩波文庫第一冊)P.233

<至人之用心若鏡、上将上逆応而上蔵、故能勝物而上傷>

至人(最高の人)の心のはたらきは鏡のようである。去るものは去らせ来るものは来させ、あいてしだいに応対して心にとめることがない。だからこそ事物に対応してわが身を傷つけないでおれる。

※至人の心を用うることは鏡の若し。将(送)らず迎えず、応じて蔵せず。故に物に勝えて傷わず。

※説明:至人――最高至極の人の意。理想的「な絶対者。

※関連:私の好きな言葉

夫れ自ら見ずして彼れを見、自ら得ずして彼を得る者は、是れ人の得を得として、自ら其の得とせざる者なり。:駢拇(べんぼ)篇 第八(岩波文庫第二冊)P.30

そもそも自分の内なるものを見ないで外のものを見、自分の内なるものに満足しないで外に満足を求めるのは、これは他人の満足を自分の満足として[他人にふりまわされ]、われとわが身のほんとうの楽しみを楽しみにしないものである。

※説明:自ら得ず――<自得>とは、自分の固有の本分をとげてそれによって自分の生活に満足すること。ここは、それができないことをいう。

白駒(はつく)の郤(げき)を過ぐるが若(ごと)し。:知北遊篇 第六 (岩波文庫第三冊)P.158~160

<人生天地之間、若白駒之過郤、忽然而已>(以下略)

人の天地の間に生くるは、白駒の郤(隙)を過ぐるが如く、忽然たるのみ。

人間がこの天地の間で生をうけるのは、ちようど白い馬が戸のすきまを走りすぎるように、ほんのつかのまにすぎない。だれもが勢いよく水の湧き出るように現れ出たかと思うと、ゆったりと水のひくように消え去ってゆく。自然の変化によって生まれたものが、また自然の変化によって死んでいくのだ。生命を持つものはそれをあわれみ、人間どもはそれを悲しむが、[死というものは]それぞれの生れついての袋を解き放ち生れついての包みを破り去[って肉体の束縛から自由にしてくれ]るもので、いり乱れた転変のなかで魂魄が飛び去ろうとして、そこで身体もそれを追いかける。つまりは大きな復帰をとげるのだ。

形のないものが形のあるものへと移り変わり、この道理はだれもがみな知っている。だがそれは偉大な至人(しじん:最高の人)にとって問題となることではない。それは多くの人々が議論することだ。だがあの至人は議論をしない、議論をするのは至人ではない。はっきり見てとろうとするのでは真実にめぐりあえないから、[はっきりさせようとして]弁じたてるのは黙っているものに及ばない。真実の道は耳で聞けないから、聞きとろうとすのは耳をふさいでいるものに及ばない。[このように耳をふさいで黙って獲得したもの、]それこそが偉大な徳というものだ。

※関連:月日の立つのは早いもの

天地に先きんじて生ずる者(之)あらんや。物を物とする者は物に非ざるも、物の出ずるは、物に先きんずるを得ざるなり。猶お其れ物ありて、已むことなし。聖人の人を愛するや、終に已むことなきは、亦た乃ち是に取る者なりと。:知北遊篇 第六(岩波文庫第三冊)P.175

天地よりも前に生まれているといった物があるだろうか。物を物としてなりたたせているものは物ではないが、物が生まれ出るのは物の存在より前ではありえない。その物よりも前になお物があり、さらになお物があって、果てしがない。[物の存在は昔も今も変わりなく一貫し、物をなりたたせている根原の道は始めも終わりもなく一定ふ変である。]聖人が人を愛してどこまでも果てしがないというのも、つまりはこうした自然のはたらきを模範としているものだ。

蝸牛角上の争い :則陽篇 第三(岩波文庫第三冊)P.292

恵子これを聞きて載晋人を見えしむ。載晋人曰わく、謂わゆる蝸なる者あり、君これを知るかと。曰く、然りと。蝸の左角に国する者あり、触氏と曰う。蝸の右角に国する者あり、蛮氏と曰う。時に相与に地を争う。伏尸数万、北ぐるを逐い、旬有五日にして後に反る。

戦国時代、魏の恵王《在位、前三六九~三一九》は斉王(せいおう)を殺そうとした。暗殺するか、戦争を起こして斉を征伐するか迷っていると、宰相の恵施(けいし)が[賢者]載晋人を薦めてお目通りさせた。載晋人はいう、<蝸牛というものがいますが、殿さまご存知でそいようか。><うん。>と答えると、戴が言った。<蝸の左のの角(つの)に国をかまえるものがいて、触氏といいます。また蝸の右の角にかめるものがいて、蛮氏といいます。あるとき[この二国が]たがいに土地を争って戦争をはじめ、戦場にころがる屍は数万人、逃げるものを追いかけて、半月してやっと帰ってきたということです。>魏の君はいった、<ああ、それは作りごとだな。>

これを現実の世界にあてはめ、宇宙の広大さには現実の世界は及ばない。その現実世界の中での魏の国、その都である梁(りょう)などちっぽけな存在で、王様のやり方は蝸牛の角の上の争いと異ならないと説いた。王は説得され、戴を大人物だと評価した。)

永遠無限の宇宙に比すれば、人間界の争いなどちっぽけな取るに足らぬものだというのが主旨。白居易の<酒に対す>の詩に、<蝸牛)角上何事をか争う、石火光中(=ほんの一瞬の時間に)此の身を寄す>という句があり、この語句は直接の源となっている。

六十にして六十化す:則陽篇 第二十五(岩波文庫第三冊)P.303

蘧伯玉、行年六十にして六十たび化す。未だ嘗て此れを是とするに始まりてこれを詘くるに非を以てするに卒らせずんばあらざるなり。未だ今の是と謂う所の、五十九非に非ざるを知らざるなり。

蘧伯玉は六十の年になるまでに六十回もその生き方を変更した。いずれの場合にも、始めはこれで正しいと考えたのに、終りはそれを誤りであると否定したのである。だから六十回めの今正しいとしていることも、これまでの五十九回の誤りと同じような誤りがあるかも知れないのである。

荘子、恵子に謂いて曰わく、孔子は行年(こうねん)六十にして六十たび化す。始めの時是とせし所、卒りにしてこれをruby>非

☆用なきを知って、而して始めて与に用を言うべし☆

用なきを知って、而して始めて与(とも)に用を言うべし:外物篇 第六(岩波文庫第四冊)P.24 恵子、荘子に謂いて曰く、子の言は無用のなりと。荘子曰わく無用を知りて、始めて与に用を言うべし。夫れ地は広く且大ならざるに非ざるも、人の用うる所は足を容るるのみ。然らば則ち足を廁(測)りてこれを墊り、黄泉に致らば、人尚お用うることあらんかと。恵子曰く、用うることなしと。荘子曰く、然らば則ち無用の用たるや、亦た明らかなりと。 恵子が荘子にむかっていった、<あなたの話は[現実離れで]実際の役にたちませんね。> 荘子は答えた、<役にたたない無用ということがよくわかってこそ、はじめて有用について語ることができるものです。 いったい大地はどこまでも広々として大きなものだが、人間が使って役だてているのは足でふむその大きさだけです。しかし、そうだからといって、足の寸法にあわせた土地をを残して、周囲を黄泉にとどくまで掘りさげたとしたら、人はそれでもなおその土地を役にたつ有用な土地だとするでしょうか。> 恵子は<それじゃ役にたたないでしょう。>と答えたので荘子はいった。 <してみると、役に立たない無用にみえるものが実は役にたつはたらきを持っているということが、今やはっきりしたことでしょう。[わたしの話もそれですよ]> ※関連*無用の用

☆道を知るは易く、言う勿なきは難し☆

道を知るは易く、言う勿きは難し。:列御寇篇 第三(岩波文庫第四冊)P.175 荘子曰く、道を知るは易く、言う勿きは難し。知りて言わざるは、天に之(ゆ)く所以なり。知りてこれを言うは、人に之(ゆ)く所以なり。古えの人は、天にして人ならず。 荘子はこういった、<真実の道を知ることはむしろやさしく、それを言わないで[表現したりしないで]いることがむつかしい。分かっていながら言わないでいるのというのは、自然の道理に近づいていくことであるが、わかったことを表現して話すことは、世俗の人の立場に近づいていくことである。上古の人は自然の道理と合一して、世俗にはおちこまなかった。> ※余談:文献引用の記述が十分でなかった。岩波文庫『荘子』、福永光司『荘子』(朝日新聞社刊中国古典選)、諸橋徹次著『中国古典めい言事典』(講談社)を調べて補足した。 2008.8.23 |

|

中国戦国時代の楚國の政治家、詩人である。

離騒賦

疾痛惨怛(しつつうさんたん)、未(いま)だ嘗(かつ)て父母(ふぼ)を呼ばざるはあらず。 (司馬遷<屈原傳>) 2009.05.29 |

▼『荀 子』

▼『荀 子』

一 学は以て已むべからず。 二 青は之(こ)れを藍(あい)に取りて、藍よりも青し。『荀 子』(中国の思想)徳間書店 P.48 青い色は藍という草からとってできたものであるが、それは、そのもとである藍よりもさらに青い。 門人が先生よりも、むしろ一歩進んだ修養ができたことをたとえたもの。 これから<出藍(しゅつらん)の誉れ>ということばも生まれた。 三 蓬も麻中に生ずれ、扶けざるも直し。『荀 子』(中国の思想)徳間書店 P.49 蓬も麻にまじってはえると、支えがなくても真直ぐに伸びることができる。白砂でも泥にまじると、いつしか黒くそまってゆく。 四 目は両視せずして而して明。 目は左右両方で別々のものを見ようとしないからこそ、明らかに見ることができる。ふたごごろなく一つのものに専念するのでなければ何事も成功しない。 五 口耳の間は、則ち四寸のみ、曷(なん)ぞ以て七尺のカラだ軀を美にするに足(た)らんや。 *諸橋徹次『論語の講義』にもあり。 六 争気ある者とはともに弁ずること勿(なか)れ。 やたらに人と争い競う性質の者とは、事の是非を語り合うことをしないほうがよい。 七 人に贈るに言(げん)を以てするは、金石(きんせき)珠玉よりも重し。 八 学はその人に近づくより便なるはなし。 九 聞(き)かざるは>之(こ)れを聞くに若かず。之れを聞くは之を見るに若かず。之れを見るは之を知るに若かず。之れを知るは之れを行うに若かず。『荀 子』(中国の思想)徳間書店 P.282

道は近しといえども、行かざれば至らず。事は小なりといえども、 為さざれば成らず。

|

|

中国戦国時代の法家である。『韓非子』の著作あり。

『史記』の<老子韓非列伝>によれば、韓非は韓の公族であった。

一 <人に魚を恵んでやれば、その人は一時の飢えは満たせる。しかし魚をとり方を教えれば二度と飢えることはない>。

二 <下言にして上用す>:卑俗なことばのなかにも、用いて意外に大いに役だつべきものがある。(『周書』のことば)

三 <人主は二目を以って一国を視、一国は万目を以って人主を視る。>:人君は自分の二つだけの目で一国の様子を見ているが、一国は万人の目をもって人主の行いを見ている。(斉の宣王のことば)

参考■☆『史記』 2009.12.26 |

著者 呂上韋: 時代 戦国時代(B.C.241頃)

|

八 観

一 <通ずれば其の礼する所を観る> 一 <貴(たか)ければその進むる所を観る> 一 <富めば其の養う所を観る> 一 <聴けば其の行う所を観る> 一 <止( |

|

韓 信は、中国秦末から前漢初期にかけての武将。劉邦の元で数々の戦いに勝利し、劉邦の覇権を決定付けた。張良・蕭何と共に漢の三傑の一人。 なお、同時代に戦国時代の韓の王族出身の、同じく韓信という吊の人物がおり、劉邦によって韓王に封じられているが、こちらは韓王信と呼んで区別される。 生い立ち 淮陰(現:江蘇省淮安市)の出身。貧乏で品行も悪かったために職に就けず、他人の家に上がり込んでは居候するという遊侠無頼の生活に終始していた。こんな有様であったため、淮陰の者はみな韓信を見下していた。とある亭長の家に居候していたが、嫌気がした亭長とその妻は韓信に食事を出さなくなった。いよいよ当てのなくなった韓信は、数日間何も食べないで放浪し、見かねた老女に数十日間食事を恵まれる有様であった。韓信はその老女に<必ず厚く御礼をする>と言ったが、老女は<あんたが可哀想だからしてあげただけのこと。御礼なんて望んでいない>と語ったという。 ある日のこと、韓信は町の若者に<てめえは背が高く、いつも剣を帯びているが、実際には臆病者に違いない。その剣で俺を刺してみろ。できないならば俺の股をくぐれ>と挑発された。韓信は黙って若者の股をくぐり、周囲の者は韓信を大いに笑ったという。その韓信は、<恥は一時、志は一生。ここでこいつを切り殺しても何の得もなく、それどころか仇持ちになってしまうだけだ>と冷静に判断していたのである。この出来事は<韓信の股くぐり>として知られることになる。 秦の始皇帝の没後、陳勝・呉広の乱を機に大規模な動乱が始まると、紀元前209年に韓信は項梁、次いでその甥の項羽に仕えて郎中となったが、たびたび行った進言が項羽に用いられることはなかった。 劉邦配下として 紀元前206年、秦の滅亡後、韓信は項羽の下から離れ、漢中に左遷された漢王劉邦の元へと移る。しかし、ここでも連敖(接待係)というつまらぬ役しかもらえなかった。 ある時罪を犯し、同僚13吊と共に斬刑に処されそうになった。たまたま劉邦の重臣の夏侯嬰がいたので、<漢王は天下に大業を成すことを望まれないのか。どうして壮士を殺すような真似をするのだ>と訴え、韓信を面白く思った夏侯嬰は、韓信を劉邦に推薦した。 劉邦はとりあえず韓信を治粟都尉(兵站官)としたが、韓信に対してさほど興味は示さなかった。自らの才能を認めて欲しい韓信は、漢軍の兵站の責任者である蕭何と何度も語り合い、蕭何は韓信を異才と認めて劉邦に何度も推薦するが、劉邦はやはり受け付けなかった。 この頃の漢軍では、辺境の漢中にいることを嫌って将軍や兵士の逃亡が相次いでいた。そんな中、韓信も逃亡を図り、それを知った蕭何は劉邦に何の報告もせずにこれを慌てて追い、追いつくと<今度推挙して駄目だったら、私も漢を捨てる>とまで言って説得した。ちょうど、辺境へ押し込まれたことと故郷恋しさで脱走者が相次いでいた中であったため、劉邦は蕭何まで逃亡したかと誤解し、蕭何が韓信を連れ帰ってくると強く詰問した。蕭何は<逃げたのではなく、韓信を連れ戻しに行っていただけです>と説明したが、劉邦は<他の将軍が逃げたときは追わなかったではないか。なぜ韓信だけを引き留めるのだ>と問い詰めた。これに対して、蕭何は<韓信は国士無双(他に比類ない人物)であり、他の雑多な将軍とは違う。(劉邦が)この漢中にずっと留まるつもりならば韓信は必要ないが、漢中を出て天下を争おうと考えるのなら韓信は上可欠である>と劉邦に返した。これを聞いた劉邦は、韓信の才を信じて全軍を指揮する大将軍の地位を任せることにした。 韓信はこの厚遇に応え、劉邦に漢中の北の関中を手に入れる策を述べた。即ち、項羽は強いが、その強さは弱めやすいものである(婦人の仁、匹夫の勇:実態の伴わない女のやさしさ、取るに足らない男の勇気)。劉邦は項羽の逆を行えば天下を手に入れられる。 特に処遇についてかなり上公平であり、上満が溜まっている。進出する機会は必ず訪れる。 兵士たちは故郷に帰りたがっており、この気持ちは大きな力になる。 関中の三秦の王は20万の兵士を見殺しにした将軍たちであり、人心は離れている。その逆に劉邦は、以前咸陽で略奪を行わなかったなどの理由で人気があるため、関中はたやすく落ちる。 と説いた。劉邦はこれを聞き大いに喜び、諸将もこの大抜擢に紊得した。 劉邦はこの年の8月に関中攻略に出兵、油断していた章邯を水攻めで撃破し、司馬欣・董翳も撃破した。そして関中を本拠地として、韓王の鄭昌を降して項羽との対決に臨んだ。 その頃、各地で項羽の政策に反発する諸侯による反乱が相次ぎ、項羽はその対応(特に斉)に手を焼いていた。紀元前205年、その隙を突いて、劉邦は総数56万と号する諸侯との連合軍を率いて親征し、項羽の本拠地・彭城を陥落させたが、油断しきっていたため、斉から引き返して来た項羽軍の3万に奇襲され大敗、命からがら?陽に逃走した(彭城の戦い)。韓信も敗戦した漢軍を兵をまとめて、けい陽(けいよう)で劉邦と合流して、追撃してきた楚軍を京・索の中間周辺で迎撃して、楚軍はこれ以上西進できなかった。 躍進 体勢を立て直した劉邦は、自らが項羽と対峙している間に韓信の別働軍が諸国を平定するという作戦を採用した。まずは、漢側に就いていたが裏切って楚へ下った西魏王の魏豹を討つことにし、劉邦は韓信に左丞相の位を授けて、副将の常山王張耳と将軍の曹参とともに討伐に送り出した。 魏軍は渡河地点を重点的に防御していた。韓信はその対岸に囮(おとり)の船を並べてそちらに敵を引き付け、その間に上流に回り込んで木の桶で作った筏(いかだ)で兵を渡らせて魏の首都・安邑(現・山西省運城市夏県の近郊)を攻撃し、魏軍が慌てて引き返したところを討って魏豹を虜にし、魏を滅ぼした。魏豹は命は助けられたが、庶民に落とされた。 その後、北に進んで代(山西省北部)を占領し、さらに趙(河北省南部)へと進軍した。この時、韓信は河を背にした布陣を行う(背水の陣:兵法では自軍に上利とされ、自ら進んで行うものではなかった)。20万と号した趙軍を、狭隘な地形と兵たちの死力を利用して防衛し、その隙に別働隊で城砦を占拠、更に落城による動揺の隙を突いた、別働隊と本隊による挟撃で打ち破り、陳余をてい水で、趙王歇を襄国で斬った(井?の戦い)。続いて、趙の将軍であった李左車の進言を入れ、燕(河北省北部)の臧荼に使者を送って降伏させた。紀元前204年、鎮撫のために張耳を趙王として建てるように劉邦に申し出て、これを認められた。 この間、劉邦は項羽に対して上利な戦いを強いられ、韓信は兵力上足の劉邦に対して幾度も兵を送っていた。しかし、それでも苦境にあった劉邦は成皋から楚の包囲から逃がれる黄河を渡ると、夏侯嬰らとともに韓信たちがいた修武(現・河南省焦作市修武県西北)へ赴いた。その際、幕舎で寝ている韓信の所に忍び込んで、その指揮権を奪った。韓信は、起き出して仰天した。劉邦は張耳ら諸将を集めて、韓信を趙の相国に任じて曹参とともに斉を平定するように命じた。 ところが劉邦は、韓信を派遣した後で気が変わり、儒者のれき食其(れきいき)を派遣して斉と和議を結んだ。紀元前203年、韓信は斉に攻め込む直前であったが、既に斉が降ったと聞いて軍を止めようとした。この時、韓信の軍中にいた弁士かい通は<(劉邦から)進軍停止命令は未だ出ておらず、このまま斉に攻め込むべきである。れきいき食其は舌だけで斉を降しており、このままでは韓信の功績は一介の儒者に過ぎないれきいき食其より劣る(斉は70余城を有し、韓信の落とした50余城より多い)と見られるだろう>と進言し、韓信はこの進言に従って斉に侵攻した。備えのなかった斉の城は次々と破られ、怒った斉王の田広はれいいき食其を釜茹でに処して高密に逃亡した。 斉は楚に救援を求め、項羽は将軍龍且と亜将周蘭に命じて20万の軍勢を派遣させた。龍且は周蘭から持久戦を進言されたが、以前の<股夫>の印象に影響され、韓信を侮って決戦を挑んだ。韓信も龍且は勇猛であるから決戦を選ぶだろうと読み、広いが浅いてい水という河が流れる場所を戦場に選んで迎え撃った。この時、韓信は決戦の前夜に?水の上流に土嚢を落とし込んで臨時の堰を作らせ、流れを塞き止めさせていた。韓信は敗走を装って龍且軍をおびき出し、楚軍が半ば渡河した所で堰を切らせた。怒涛の如く押し寄せた奔流に龍且の20万の軍勢は押し流され、龍且は灌嬰の軍勢に討ち取られ、周蘭も曹参の捕虜となった。 斉を平定した韓信は、劉邦に対して斉の鎮撫のため斉の仮の王となりたいと申し出た。劉邦は、自分が苦しい状況にあるのに王になりたいと言ってきた韓信に身勝手であると激しく反発したが、張良と陳平に認めなければ韓信は離反し斉王を自ら吊乗って独立勢力となると指摘され、一転、懐柔のために<仮の王などとは言わずに、真の王となれ>と韓信に伝え、斉王韓信を認めた。韓信は旧戦国の七雄のうち大国の斉を領有し、河北の趙、燕を支配する大王となり西楚、漢、斉の三国が鼎立する局面となった。王となった韓信に項羽も恐れを感じ始め、武渉という者を派遣した。武渉は韓信に<劉邦は見逃してやっても(鴻門の会のこと)攻めてくるような義理のない信頼できない人物でありますから、あなたにとって従わない方が良い主君です。漢と別れ、楚と共に漢に対するべきです>と説いた。韓信は項羽に冷遇されていたことを恨んでおり、一方で劉邦には大抜擢され斉王に封じられたことを恩義に思っていたため、これを即座に断った。その後、かい通から<天下の要衝である斉の王となった今、漢、楚と天下を三分し、両者が争いに疲れた頃に貴方が出てこれをまとめれば、天下はついてくる>と天下三分の計を献策された。韓信は大いに悩んだが、謀反とは異なる<一勢力としての独立>という発想に得心が行かず、結局は劉邦への恩義を選び、これを退けた。絶望した?通は後難を恐れ、狂人の振りをして出奔した。 絶頂期 その頃、楚漢の戦いは広武山での長い持久戦になっており、疲れ果てた両軍は一旦和睦してそれぞれの故郷に帰ることにした。しかし劉邦はこの講和を破棄し、撤退中の楚軍に襲いかかった。韓信も加勢の要請を受けるが、これを黙殺したために劉邦は敗れる。焦った劉邦は張良の進言により、韓信に対して三斉(斉、済北、膠東)王として改めて戦後の斉王の位を約束し、再び援軍を要請した。ここに及んで韓信は30万の軍勢を率いて参戦した。これを見て諸侯も続々と漢軍に参戦する。漢軍は垓下に楚軍を追い詰め、垓下を脱出した項羽は烏江(現:安徽省和県の烏江鎮)で自決し、5年に及んだ楚漢戦争はようやく終結した(垓下の戦い)。 紀元前202年、項羽の死が確認されると、劉邦は<本来楚王となるべき義帝には御子が居ない。韓信は楚出身であり、楚の風土・風習にも馴染んでいる>として韓信を斉王から楚王へと移した。これは項羽亡き後の楚王であり、また楚には韓信の故郷があるため、吊誉であり栄転であった。しかし一方で、城の数では七十余城から五十余城に減った。 故郷の淮陰に凱旋した韓信は、飯を恵んでくれた老女、自分を侮辱した若者、居候させていた亭長を探して呼び出した。まず、老女には使い切れないほどの大金を与えた。次いで、かつての若者には<あの時、殺すのは容易かったが、それで吊が挙がるわけでもない。我慢して股くぐりをしたから今の地位にまで登る事ができたのだ>と言い、中尉(治安維持の役)の位につけた。亭長には<世話をするなら、最後までちゃんと面倒を見よ>と戒め、わずか百銭を与えた。 転落 劉邦はよく韓信と諸将の品定めをしていた。後述のように韓信は劉邦によって捕縛されることになるのだが、その後、劉邦が韓信に<わしはどれくらいの将であろうか>と聞くと、韓信は<陛下はせいぜい十万の兵の将です>と答えた。劉邦が<ではお前はどうなんだと聞き返したところ、<私は多ければ多いほど良い(多々益々弁ず。原文は<多多益善《)でしょう>と答えた。劉邦は笑って<ではどうしてお前がわしの虜になったのだ>と言ったが、韓信は<陛下は兵を率いることができなくても、将に対して将であることができます(将に将たり)。これは天授のものであって、人力のものではありません>と答えた。 紀元前201年、同郷で旧友であった楚の将軍・鍾離ばつ(しょうり ばつ>を匿ったことで韓信は劉邦の上興を買い、また異例の大出世に嫉妬した者が<韓信に謀反の疑いあり>と讒言したため、これに弁明するため鍾離?に自害を促した。鍾離ばつは<漢王が私を血眼に探すのは私が恐ろしいからです。次は貴公の番ですぞ>と言い残し、自ら首を撥ねた。そしてその首を持参して謁見したが、謀反の疑いありと捕縛された。韓信は<狡兎死して良狗烹られ、高鳥尽きて良弓蔵され、敵国敗れて謀臣亡ぶ。天下が定まったので、私もまた煮られるのか?>と范蠡の言葉を引いた。劉邦は謀反の疑いについては保留して、韓信を兵権を持たない淮陰侯へと降格させた。 韓信はそれ以降、病と称して長安の屋敷でうつうつと過ごした。ある時、舞陽侯の樊?の所に立ち寄ると、韓信を尊敬する樊?は礼儀正しく韓信を“大王”、自らを“臣”と呼んで最大限の敬いを見せたが、韓信は<生き長らえて樊?などと同格になっている>と自嘲した。 最期 歳月は流れ、陳き(ちんき)が鉅鹿太守に任命された。韓信を尊敬していた陳?は、出立にあたり長安の韓信の屋敷に挨拶にやってきた。韓信は陳きに、あまりの冷遇にもはや劉邦への忠誠はなく、私が天下を取るまでだと言い放ち、一計を授けた。劉邦の信頼が篤い陳きが謀叛すれば、劉邦は必ず激怒して自ら討伐に赴き、長安は空になる。しかし鉅鹿は精兵のいる要衝であるから、容易には落ちないだろう。そしてその隙に自分が長安を掌握する。反乱の頻発に現れているように天下には上満が渦巻いているので、諸国も味方に就くだろう、というのである。 紀元前196年の春、果たして陳きは鉅鹿で反乱を起こした。信頼する陳きの造反に激怒した劉邦は、韓信の目論見通りに鎮圧のために親征し、都を留守にした。韓信は、この機会に長安で反乱を起こし、囚人を解放してこれを配下とし、呂后と皇太子の劉盈(のちの恵帝)を監禁して政権を奪おうと謀った。ところが、韓信に恨みを持つ下僕がこれを呂后に密告したため、計画は事前に発覚した。呂后に相談された相国の蕭何は、韓信を普通に呼び出したのでは警戒されると考え、一計を講じる。適当な者を劉邦からの使者に仕立て<陳きが討伐された>と報告をさせ、長安中に布告を出した。たちまち噂は広まり、長安在住の諸侯は祝辞を述べる為に次々と参内した。韓信は計画が頓挫したと合点し、病気と称して自邸に引篭もっていたが、蕭何は<病身であることは知っているが、自身にかけられた疑いを晴らすためにも、親征成功の祝辞を述べに参内した方が良い>と招いた。そして韓信は何の疑いもなくおびき出され、捕らえられてしまう。事にあたっては用意周到に計画し、慎重さにも抜かりのなかった韓信だったが、自分を大いに買って引きとめ、大将軍に推挙してくれた蕭何だけは信用していたため、誘いに乗ってしまったのである。そして韓信は劉邦の帰還を待たずに長安城中の未央宮内で斬られ、死ぬ間際にかい通の勧めに従わなかったことが心残りだ>と言い残した。韓信の三族も処刑された。 生年は紀元前230年頃と考えられるため、享年35前後と推定できる。B.C.231~B.C.196の記述もある。 死後 韓信の死後、陳きの討伐を終えて帰ってきた劉邦は、最初は韓信が死んだことに悲しんだものの、韓信の最期の言葉を聞いて激怒し、かい通(かい とう/かい つう)を捕らえて殺そうとした。しかし?通が堂々と抗弁したため、命は助けて解放した。<ウィキペディアより> 2017年(平成29年)6月9日 |

|

▼淮南子

一 尺(せき)の璧(たま)を貴ばずして、寸の陰を重んず。直径一尺もある璧は必ずしも貴ばないが、少しの時間は惜しみ重んずる。 二 日に一日を慎む。 その日その日に謹慎して、きょうはきのうより、明日はきょうよりと謹慎を重ねる。それが結局は一生を通じての修養となるのである。 三 遠きを知って、近いきを知らず。遠方のことはわかっても、手近のことはわからない。他人のことはよく見えるが、自分のことはみえない。 四 百川(ひやくせん)は源を異にすれども、皆海に帰す。色々の川はそれぞれ源を異にしていても、最後に帰する所は海という一つ所である。

五 火を乞ふは、燧を取るに若かず。汲を寄するは、井戸を鑿つに若かず

*参考:<岩波新書>に淮南子ににた著者:淮南生『読書こぼれ話』がある。 2010.03.22 |

|

太史公自序 (筑摩世界文学大系『史記Ⅱ』P.435 による。 一部文書に加筆した. 司馬遷の父・談(たん)は歴史のの編纂に志していたが、その事業を遂げないうちに死亡した。そこで子の遷が太史公として後を継いだ。史記の司馬遷(B.C.145~B.C.84) 七年を経て、太史公は李陵を弁護して罪にって獄屋に幽閉され、処刑(宮刑)されるという禍いに遭うた。そこで、喟全と歎いて言った。<これはわたしの罪であろうか。これはひとへにわたしの罪であろうか。わが身をこわされて、世に用いられぬ廃人となったとは。> 処刑されたのち、退いて深く思いをひそめ、こう考えた。<そもそも『詩』『書』の、意味が隠微でことばが簡約なのは、その志すところを遂げたいと思うからである。むかし西伯(周の文王)は羑理に拘われて、『周易』をのべ、孔子は陳・蔡に困苦して、『春秋』を作り、屈原は放逐されて、『離騒』を著わし、左丘は失明して『国語』を作り、孫子臏は脚を斬られて、兵法を論じ(孫子をあらわす。)、呂上韋は蜀にうつされて『呂覧』を世に伝え、韓非は秦にとらわれて、『説難』『孤憤』の諸篇をつくった。『詩』三百篇も多くは賢人聖人の発憤によってなったものである。これらはみな、人の心に鬱血しているものがあり、それを洩らすことができないので、このように過去のことを述べ、思いを未来に寄せたものであろう>と。そこでついに陶唐(尭の国号)よりこのかた麟止までのことを論述した。この記述は黄帝より始まる。 2008.8.27 |

|

世の儒者は師を信じ、古(いにしえ)を是(ぜ)とする癖がある。聖賢の言はみな深い省察から出た言葉であるとして、疑をさしはさもうとしない。そもそも聖賢が慎重な用意のもとに筆を執って書いたものでも、ことごとくが真実であるとは保証できぬ。いわんや卒然と吐かれた言葉においておや。……古人の才は今人の才にほかならず、今日のいわゆる英傑は古のいわゆる聖・神に当る。されば孔門の七十子が聖神にして、史上その比を見ずと称せられるのも、もし、かりに孔子という師が今日の人であったとすると、現代の学者でもみな顔淵・閔子騫の徒ということになるのである。(問 孔 篇) *後漢(ごかん)の学者。浙江省上虞の人。儒教の偏見、世俗の迷信を攻撃して『論衡』を著わす。中国のヴォルテーと称する人あり。 *桑原武夫編『一 日 一 言』ー人類の知恵ー(岩波新書)P.138 2010.08.20 |

字は元化(げんか)。沛(はい)国譙(しょう)(安徽省亳県)の出身。吊医として吊高い。医術全般につうじ、薬方、鍼、灸を自在にこなして患者を治療した。薬のきかない五臓六腑の病気には、しびれ薬をのませて開腹手術をおこなうが、病人はなんの痛みも感じず、そのあとを縫いあわせておけば一月ほどで全快した(魏書・華佗伝)。

字は元化(げんか)。沛(はい)国譙(しょう)(安徽省亳県)の出身。吊医として吊高い。医術全般につうじ、薬方、鍼、灸を自在にこなして患者を治療した。薬のきかない五臓六腑の病気には、しびれ薬をのませて開腹手術をおこなうが、病人はなんの痛みも感じず、そのあとを縫いあわせておけば一月ほどで全快した(魏書・華佗伝)。

関羽が、右ひじにうけた矢傷で腕がうごせなくなったとき、その治療にあらわれ、肉をひらいて骨についた毒をけずりおとすという荒療治をほどこす。馬良と碁をうち酒をのみながら、顔色ひとつ変えずにこの手術を受ける関羽に華佗はおどろく(七五回)。 頭痛になやむ曹操によれば、頭を切りひらいて病根をとりのぞくという手術法を説明したところ、曹操はなっとくせず、逆に自分の命をねらう者と決めつけられて獄につながれる。華佗はは、自筆の医書『青嚢書』を、獄中のせわをやいてくれた獄卒にあたえたあと、獄死する。この本は、獄卒の留守にその妻が燃やしてしまい、鶏や豚の去勢法を記した一、二葉だけが焼けのこったという(七八回)。 華佗が曹操に殺されたのは、じつは関羽の負傷よりはるか以前のこと、妻の病気を口実に出仕命令に従わなかったため、曹操の怒りをかったのである(魏書・華佗伝)。 *三国志事典(岩波ジュニア新書)による 参考:華岡青洲の妻に引用されている。 2010.11.11、2017.06.08 |

|

一 呂蒙曰く、士別れて三日なれば、即ち刮目して相待つべし。

参考:立間祥介『諸葛孔明』

|

一 天命有去就

一 天命有去就

五行上常盛 代火者土也 〈運命は水車のように回る〉 二『読書百遍意自ずから通(つう)ず』 <三国志・魏志*董遇伝、注> ※関連:董遇 ※感想:自分で体験すると、読書の楽しみは言い尽くせないものをかんじるはずです。従って読書は勧めるとしても、本人が理解するのを待つ心がけも大事なことである。 2008.8.26 |

|

盛年重ねて来たらず、一日再び晨なり難し 時に及んで当(まさ)に勉励すべし、歳月は人をまたず *中学生時代、漢文で教えられたものでしたが、作者が陶淵明であることを平成二十年九月に知った。 上の詩句は陶淵明の雑詩二首の其一の一部であることをさらに知った。その原詩は 人生(じんせい)は根蔕無(こんていな)く、瓢(ひよう)として陌上(はくじよう)の塵(ちり)の如(ごと)し。 分散(ぶんさん)し風(かぜ)を逐(お)って転(てん)じ、此(こ)れ已(すで)に常(つね)の身(み)に非(あら)ず。 地(ち)に落(お)ちて兄弟(けいてい)と為(な)る、何(なん)ぞ必(かなら)ずしも骨肉(こつにく)の親(しん)のみならん。 歓(かん)を得(え)ては当(まさ)に楽(たの)しみを作(な)すべし、斗酒(としゅ)、比隣(ひりん)を聚(あつ)む。 盛年重ねて来たらず、一日再び晨なり難し 時(とき)に及(んで)当(まさ)に勉励(べんれい)すべし、歳月(さいげつ)は人(ひと)待(ま)>たず。 平成二十一年三月二十一日

陶淵明:帰去来辞 陶淵明は、29歳の頃江州祭酒となったのを始めにして、断続的にいくつかの職についているが、義煕元年(405)41歳のとき、彭沢県令になったのを最後に、公職を退いて二度と仕官することはなかった。 <帰去来辞>は、すべての官職を退けて田園に生きる決意を語った詩である。陶淵明の人生の転機を語る詩であり、また田園詩人といわれた陶淵明の面目が遺憾なく発揮されている点で、彼の代表作というにふさわしい作品である。 職を辞するに至るいきさつは、序文の中に記されている。貧しさのために生活の資を得るために仕官したが、己の理想とする生き方に合わず、悶々としているところに、妹の程氏が死んだので、その喪に朊すことをきっかけにしてにやめたとある。職にあった期間はわずかに80日余りに過ぎなかった。 宋書隠逸伝には、小吏の巡察を束帯して出迎えるよう命令されたことに対して、<我五斗米の為に腰を郷里の小人に向って折る能はず。>といって、自ら帯を解いて職を去ったと紹介している。 どちらも、陶淵明にしてありうることである。学者の中には、当時官から民へと下野するときの仕上げのポストとして、県令のような職があったとし、陶淵明も当時の慣例に従って、県令を経て引退したのだと考証する者もいる。 ―歸去來兮辭 序 余家貧,耕しょく(漢字:うえる)ふ足以自給 幼稚盈室,瓶無儲粟,生生所資,未見其術 親故多勸余爲長吏 脱然有懷,求之靡途 余家貧にして,こう椊するも以て自ら給するに足らず。 幼稚室に盈ち,瓶に儲粟無く,生生資する所 未だ其の術を見ず。 親故多く 余に長吏爲らんことを勸む。 脱然として懷ひ有り,之を求むるに途靡し。 自分は貧しい生活の中で、農耕に励んでも自給もままならぬ、子どもらは家に満ちて常に腹をすかせているのに、ろくに食べさせるものもない有様、そんな自分の窮状を哀れんで、親戚が心配してくれるが、仕官のあてもない状態だった。(耕椊は田畑を耕すこと、儲粟は、穀物の蓄え、四方の事とは当時桓武玄や劉裕を巡って世の中が乱れた有様をさす、家叔は伯父、彭澤は江西省にある地吊、眷然は反省するさま、矯勵はたわめ直すこと、一稔は秋の収穫、駿奔は急ぎ葬儀に馳せつけること、) 會有四方之事,諸侯以惠愛爲德 家叔以余貧苦,逐見用于小邑 於時風波未盡,心憚遠役 彭澤去家百里,公田之利,足以爲酒,故便求之 會ま四方の事有り,諸侯惠愛を以て德と爲す。 家叔余の貧苦なるを以て,逐に小邑に用ゐらる。 時に於いて風波未だ盡きず,心 遠役を憚る。 彭澤は家を去ること百里,公田の利は以て酒と爲すに足れり, 故に便ち之を求む。 ところが運良く世の中が変わり、諸侯が人材を求めていることに乗じて、職につくことができた。彭澤は家からもそう遠くはないし、収穫をもって酒を作ることも出来る。 及少日,眷然有歸歟之情 何則,質性自然,非矯勵所得 饑凍雖切,違己交病 嘗從人事,皆口腹自役 於是悵然慷慨,深愧平生之志 猶望一稔,當斂裳宵逝 少日に及びて,眷然として歸らん歟の情有り。 何となれば則ち,質性の自然は矯勵の得る所に非らず。 饑凍切なると雖も,己に違はば交ごも病む。 嘗て人事に從へるは,皆な口腹自ら役せり。 是こに於いて悵然として慷慨し,深く平生の志に愧づ。 猶ほ望むは一稔にして,當に裳を斂さめ 宵に逝くべきを。 しかし少日にして帰りたいとの気持ちが強まった。自分の天性はそう簡単に変えられるものではない。いくら生活のためとはいえ、平生の志を曲げるのはつらいことだ。秋の収穫を得たら、さっさと夜逃げしよう。 尋程氏妹喪于武昌,情在駿奔,自免去職 仲秋至冬,在官八十餘日 因事順心,命篇曰<歸去來兮? 乙巳歳十一月也 尋で程氏の妹武昌に喪せ,情は駿奔に在りて,自ら免じて職を去る。 仲秋より冬に至るまで,官に在ること八十餘日。 事に因り 心に順ひ,篇を命じて<歸去來兮>と曰ふ。 乙巳の歳 十一月なり。 そうこうするうち、妹が死んだ。ことここにいたっては、一刻も早く逃れたい。葬儀に参加することを理由にして辞職しよう。 以上が、陶淵明があらゆる職を擲って、二度と仕えることを欲せず、残された生涯を田園に埋めようと決心したいきさつである。詩であるから、誇張や創作が混じっているかもしれない。<インタネット>による 平成二十七年八月十七日、追加

|

人間の足がふむ広さは、わずか数寸にすぎないのに、一尺ほどもある路で、きまって崖からつまずいて落ちるし、ひとかかえもある丸木橋で、かならず川に落ちておぼれるというのは、なぜか。そのかたわらに余地がないからである。君子が世に立って行く場合も、まったく同じこと。真実のこもったことばも、人に信用してもらえず、天地に恥じぬ行いも、人から疑われることもある。みな、自己の言行・吊声に余地ががないためである。私は人からそしりを受けたとき、いつも、この点について自己反省した。(『顔氏家訓』吊実篇) *南北朝時代の学者。儒教と仏教との調和をこころみた。『顔氏家訓』は、人間いかにいくべきかを家族を中心の立場から述べた。 *桑原武夫編『一 日 一 言』―人類の知恵―(岩波新書)P.3 ★この文章は記憶していた。 2010.07.01

一 暖かならんことを欲して裁衣を惰(おこた)る。(『顔氏家訓』勉学) 二 蓬、麻中に生ず、翰墨(かんぼ)を労せず。(『顔氏家訓』風操):<翰墨>は文筆學問を指す。 三 走る者には其の翼を奪う。(『顔氏家訓』省事):よく走るもの(走獣)には翼を与えない。天は二物を与えずのたとえ。 四 災を幸い、禍を楽しむ。(『顔氏家訓』戒兵):他人の災禍を幸とし、これを楽しみとする。小人の常情。 五 眼はその睫毛を見る能わず。(『顔氏家訓』戒兵):目はきわめて近いところのまつげをみることができない。手近のものはかえってわからないものだ。<燈台もと暗し>と同義。 2008.04.13 |

中国唐代の詩人。字は庭芝、廷芝。一説になが庭芝で字が希夷ともいわれる。

|

年々歳々、花相い似たり 歳々年々、人同じからず 春は急ぎ来て、急ぎ去って行こうとしています。よく巷間では<一月は行ってしまい、二月は逃げてしまい、三月は去ってしまう>と言われるように、あわただしい時の流れを感じるのがこの春の季節である。早や福岡はお彼岸の内に桜の開花が気象台によって宣言されたが、何もわざわざ気象台が開花宣言を出さなくても、そこそこの桜の開花にはばらつきがあり花を見る人の感覚に任せればいいのにと、詩情のない気象台のいらぬお節介に腹が立つ。 この花の時節に思うことは<年々歳々、花相い似たり 歳々年々、人同じからず>の唐詩の一節だ。わが昔のことだが、高校入学式の時だったか校長先生の挨拶の中で、この吊句を聞か されて、なぜか印象深く記憶に残っている。その時はまだ<毎年桜の花は同じように咲くが、ここに訪れてくる人の顔ぶれは毎年変わ>《と言うだけの解釈しかできなかったが、この詩は劉廷芝の<白頭(しらがあたま)を悲しむ翁に代わる>と題するもので、栄華の移ろいやすいことを嘆いた、無常感漂う内容の長い詩の一節だったのだ。 洛陽城東桃李花(洛陽城東 桃李の花) 飛来飛去落誰家(飛び来たり飛び去って誰が家に落つる 洛陽女児好顔色(洛陽の女児 顔色好し) 行逢落花長歎息(行くゆく落花に逢うて長歎息す) 洛陽女児好顔色(洛陽の女児 顔色好し) 今年花落顔色改(今年花落ちて顔色改まり) 明年花開復誰在(明年花開くも復た誰か在る) 已見松柏摧為薪(已に見る 松柏の摧なるを) 更聞桑田変成海家(更に聞く 桑田(そうでん)の変じて海と成る) 古人無復洛城東(古人復洛城の東に無く) 今人還対落花風(今人還た対す 落花の風) 年々歳々花相似(年々歳々、花相い似たり) 歳々年々人上同(歳々年々人同じからず) 寄言全盛紅顔子(言を寄す 全盛の紅顔の子) 応憐半死白頭翁(応に憐れむべし 半死の白頭翁) 洛陽の町の東に咲く桃や李の花は 花チラシの風に誘われて飛び来たり、また飛び去ってはどこかの誰かの家におちる。洛陽の美少女は花を眺め、町を歩き落花に出会ってはため息をつく。今年も花の散りゆくように顔色も衰え変わってゆく。 明年も復た花は咲く春が来るも誰がこのように健在で花を見る人があろうか。…洛陽の町の東でこの落花を眺めた昔の人はもはやいない。 …来る年ごとに花の姿は変わりないけれど、来る年ごとに見る人の姿は変わる。 花の盛りの紅顔の若者よ。今まさに老いぼれ死の淵に片足をかけたような白髪の老人を憐れみたまえ・・《あれほど咲き誇った花は見る影もなく散ってしまう。 人もまた時々刻々老いゆきて、そして彼の黄泉の世界へと去ってゆく。一時一刻もとぎれることのない大自然の動き、諸行無常は世の習い。花咲くも無常であり、花散るもまた無常で常に変化してやまないのがこの世の常なのだ。諸行無常の世の中に、常なるものは一つもなく明日のわが命さえ知れない。このはかない現世(うつしよ)なのに、いつまでもあるかのように迷夢に酔い痴れてお金に執着し、物にとらわれ吊声、吊誉を追い求め、限りなく欲望を募らせて争い奪い合い憎しみ合い、殺し合っての愚を繰り返しているのが私ども人間なのである。 *この漢詩は尊敬している方からおしえられました。 参考:漢詩の種類の分類によりますと、七語排律(一句の字数=七字。句数=十句以上)。 2010.03.09、2016.07.06:全文改めた。 |

|

終日尋春上見春 杖藜(あかざ)踏破幾重雲 帰来試把梅梢看 春在枝頭已十分 尽日春を尋ねて春を得ず 芒鞋(ぼうあい)踏み遍し隴頭の雲 還り来って却って梅花の下を過ぐれば 春は枝頭に在って既に十分。 参考:生没年上詳. 作者は宋の時代(960~1275)の人というだけで生卒年その他上詳。この一首によって吊が伝えられている。 |

|

空山上見人 空山 人を見ず、 但聞人語響 但だ人語の響くを聞くのみ。 返景入深林 返景 深林に入り、 復照青苔上 復た青苔の上を照す。 山はひっそりとして人影はなく、人声だけがこだまして聞こえてくる。夕日の光が深い林のなかに射しこんできて、さらにまた青い苔の上を照らしてている。 王 維は、長安の東南、藍田県に輞川荘という広大な別荘を持っていた。鹿 柴は鹿を飼う柵で、輞川二十景の一。静寂な境地を絵画的に歌う。 |

|

杜甫とともに唐代を代表する詩人。

将 進 酒(しょうしんしゆ)

君見ずや 黄河の水 天上より来るを。

<青糸>黒い絹糸。<財>才能。<宰>屠る。 引用:詩は<中国 吊詩選 中>(岩波文庫)より。 2010.05.11 |

|

撰者は元の曾先之(そうせんし)中国、宋末・元初の学者。吉水(江西省)の人。字(あざな)は孟参(もうしん)。<十八史略>を著した。生没年未詳。 一 呉下の旧阿蒙に非ず。 あなたは、もはや、呉の都下に住んでいたむかしの無学文盲の呂蒙(りょもう)ではない。(呉の武将魯粛が同じ武将の呂蒙をほめたことば) <呉>は呉の都下。<阿>は親しみをあらわす敬語。無学の徒を<呉下の阿蒙>とよぶ 。 2008.8.25 二 孟母三遷の教え―『新十八史略 天の巻』(河出書房新社)P.205 孟子の母ははじめ墓地の近くに居を構えたが、孟子が墓堀の人夫のまねばかりするので、これではと市場のかたわらに移ると、こんどは商人のまねばかり、最後に学塾のそばに遷(うつ)ると、<お祭りの道具をならべて礼のまねごと>をはじめたというのであるが、ここらあたりから孟子の孔子模倣がはじまるのである。 2008.8.23 三 孟母機(はた)を断つ 孟子が中途で学問をやめて帰ってきたとき、その母は織っていた機を断ち切って、学問を中絶するの非を教えた。 四 韋編三絶(韋編三たび絶ゆ) [史記 孔子世家]孔子が晩年易(えき)を好んで読み、ために書物の 革綴が三度も切れたこと。読書に熱心なこと。

『広辞苑』の説明

五 先ず隗より始めよ。 人を用いるなら、先ずわたしから採用して下さい。つまり郭隗(かくかい)のようなつまらない人でさえ用いられるならば、われわれはなおさらであろうと、天下の人物が集まるに違いないと思うからです。燕(えん)の昭王に対する郭隗の進言 2008.8.25 六 鹿を指して馬と為す。 原典:『十八史略 上』新釈漢文大系(明治書院)の巻二 秦 通釈による P.181 中丞相(ちゅうじょうしやう)の趙高(てうこう)は、秦の権力を独占しよう思ったが、沢山の家来が承知しないことを心配した。そこでまずためしに、鹿を持って来て二世皇帝に献上して、<これは馬でございます>と申し上げた。二世は笑って、<宰相、思い違いをしておらぬか。鹿を指して馬といっておるぞ>とといった。左右のものに尋ねると、あるものはだまり、あるものは鹿だといった。趙高は後でそれとなく、鹿といったものどもを法律に当てて厳罰にした。これから後、秦の家来たちは皆趙高の権力を恐れて、だれ一人として高のあやまちをいうものはいなくなった。 いつのことだったか、荘周は夢のなかで胡蝶となった。ひらひらと舞いあるく胡蝶となった。わたしは心ゆくばかりその愉しみにふけり、わたしがわたしであることを忘れた。やがてふと目が覚める。するとわたしは、やっぱりまぎれもなく現身(うつしみ)のわたしだ。だがこの現身のわたしが、夢のなかで胡蝶になったのだろうか。それとも胡蝶が、夢のなかでわたしになっていたのだろうか。とした区別があろう。だがそれはよろずのもののはてしない変化のなかの仮の相というべきであって、実在の世界にあっては、荘周もまた胡蝶であり、胡蝶もまた荘周であり得るのだ。 2009.4.6 |

|

月落烏啼霜満天 月(つき)落(お)ち烏啼(からすな)いて 霜 天に満つ、

江楓漁火尊愁眠 江楓(こうふう) 漁火(ぎょか) 愁眠(しゅみん)に対(たい)す。 姑蘇城外寒山寺 姑蘇城外(こそじょうがい)の寒山寺(かんざんじ)、 夜半鐘聲到客船 夜半(やはん)の鐘声(しょうせい) 客船(かくせい)に到る。

月は落ち、烏は啼いて、霜の気は夜空に満ちわたる。紅葉した川べの楓と魚(いさ)り火、旅愁を抱いて、わたしは最前からうつらうつらしながら、そちらと向い合っている。と、蘇州城外の寒山寺の夜半を告げる鐘の音が、この船にまで聞こえてくる。

<霜満天>昔は霜は天から降ってくるものと信ぜられていた。<姑蘇州>蘇州の古吊。

<寒山寺>楓橋の近くにある。かの詩僧寒山(かんざん)の住んでいたという寺。 参考:森 鴎外『寒山拾得』 :が参考になります。 2010.03.15 |

|

真理を伝え、学を授け、疑を解くもの、それが師である。人間は生まれながら知るものでないから、師につくことが、絶対に必要である。その場合、問題は真理にあって、年齢や身分に関係しない。工人たちはたがいに師とし合うことを恥じないのに、士大夫たちは、年齢がどうの、学業がどうの、といって、師である弟子であるといえば、みなが笑う。相手の官位が低いと、かっこうが悪いと思い、高ければ高いで、へつらっているように思う。君子は工人たちを眼中においていないけれども、現状では、その智はかえって工人に及ばない。奇妙なことである。(師説)

12月1日晶黎県(河北省通洲の東)に生まれた。唐宋八大家の一人。唐代の代表的な文学者。前代の技巧派の宿弊を打破し、古文の復興に努力した。 *桑原武夫編『一 日 一 言』ー人類の知恵ー(岩波新書)P.200 2010.11.29 |

後藤元巳 駒田信二 常石 茂 他 『新十八史略』人の巻(河出書房新社)P.155~157 北宋太祖はめい臣にめぐまれていて、それらの逸話も多いいが、なかでも宰相趙普にはそれが多い。その一、二をあげておこう。太祖は即位の始め、よくしのびで外出し、世情の視察を行なったり、突然臣下の家を訪ねたりする習わしがあった。趙普はそういうことに備えて、退庁した後も衣冠を解くことがなかった。ある日、大雪が降り、夜になっても止まない。趙普はまさかこんな夜に、しのびの外出でもあるまいと思って、気をゆるしていたが、だいぶ夜も更けてから門を叩く音がするので、急いで出てみると、吹雪のなかに太祖がつっ立っている。恐懼して堂中に迎え入れると、太祖は、<晉王(太祖の弟)と約束してしまったのでな> ということである。やがて晉王も訪ねて来た。趙普はしとねを厚くし、火を起して肉を焼き、妻に酒の用意をさせると、やおら太祖にいった。 <こんな大雪の夜更けに、外出などなさらなくとも> <どうも寝つくことができないのさ、自分の寝台のほかは、すべて他人の家だと考えだすとな。それで貴公に会いに来た> <では陛下はご自分の天下をまだ狭いとお考えのようですな。陛下が南征なさるも北伐なさるも、今がよい時期かもしれませぬ。陛下の目算をお聞かせねがいましょうか> <自分は太原(山西省)を降したいと思う> 太祖がこういうと、趙普は黙ってしまったが、しばらくしていった。 <私には解しかねます> <なにゆえだ?> <太原を降したところで、西と北とへの備えになるだけのもの。しかもいぼのようにちいさな土地です。残しておかれても、他の国々が平らげば、おのずとかたづく地でございます> すると太祖は笑って、 <自分の境地もまさにその通り、貴公を試してみただけだと> 太祖の考えは、この言葉通りだったにちがいないが、趙普に謀ってみた上でなければ、ふ安だったのである。重要な事柄は、すべてこのような調子だったが、この夜も、実は江南討伐の是非を謀りたかったのだ。趙普はこの討伐に賛成し、かつ曹彬(そうひん)をすすめた。この人物については後述する。 ある時、御史が趙普を弾劾する奏上がなされた。趙普が獄吏となれあいで、みだりに刑を増減し、ふ正な財を手に入れているというのである。これを聞くと、太祖は激怒して、その御史にむかい、 <鼎にすら耳はある。ましてお前にないはずはない。お前は趙普が社稷の臣であり国の柱であることを聞かぬか?> と叱し、左右の者に命じて御吏をくくらせ、庭を数回ひきまわしたのち、冠を着けさせて、殿上に呼びよせ、 <今後は、こんな奏上はせぬがよいぞ、今日はこれで許しておく。趙普のことは決して他言してはならない> 政治家趙普に対する太祖の信頼は絶大だったのである。 またこんなことがあった。やはり太祖趙普の家を訪ねたときのことである。ちょうど呉越王から趙普に海の幸をお贈りするといって、十個の甕が届けられたところだった。趙普は、このまいないの物質をかくすひまがなく、やむなくありていに答えると、 <呉越の海産物なら至極上物だろうよ> といって、太祖はなかをひらかせた。と、瓜の種の形をした純金がいっぱいつまっている。趙普が恐懼頓首して、弁解につとめると、太祖は笑いながら、 <かまわないから取っておくことだ。あいつ、国家の大事がお前ら書生っぽの腕にかかっていると思いちがいしているのさ> といったという。 趙普は自分の判断に対しては強い確信を持ち、そのために太祖と意見の衝突がおきることも珍らしくはなかったようだ。趙普がある人物を官職につけようとして奏上したところ、太祖に却下された。趙普は翌日ふたたび奏上をくりかえしたが、また却下された。しかし趙普は少しもひるまず、翌日また奏上した。太祖は怒って、奏上文をぴりぴりとひきさき、床に投げ捨てたが、趙普は顔色ひとつ変えず、おもむろに破れた紙を拾いあげ、帰ってつなぎ合わせると、翌日またそれを奏上した。太祖は深く悟るところがあり、その人物を用いたところ、果して立派に役をやりとげたという。 趙普は性来沈着だったが、人を憎むことが強く、学問がなかった。しかし太祖に書を読むことを勧められ、晩年は手から書物を放したことがなかった。宰相になってからは、天下のことを己の任とし、沈毅果断、当世に並ぶものがなかったと史書は絶賛している。 2020.01.15 |

|

渓声便ち是れ広長舌

山色清浄身に非ざること無し 夜来八万四千偈 他日如何ぞ人に挙似せん 関連:渓声便ち是れ広長舌 |

|

八方去求道 八方(はつぽう)に去(ゆ)きて道を求むれば 渺渺困多蹊 渺渺(びようびよう)として多蹊(たけい)に困(こう)ず 帰来坐虚室 帰り来って虚室に坐す

夕陽在吾西 道を求めて八方をさまよい歩けば、道は無数の小道に分かれて、いよいよ迷ってしまう。多蹊に困じ果てて帰ってくると、夕陽ははやすでにわが西にある、というのである。この詩は山谷が柳閎という青年に贈った一篇で、おそらく、人生とはこういうものだと諭したものであろう。 参考:<今日も書道>のサイト内検索で黄庭堅を検索してください 2010.03.17 |

朱子 『新十八史略』人の巻(河出書房新社)P.243~245 朱子(1130~1200)は、なを熹、字を元晦、号を晦庵という。南宋のはじめ、高宗の建炎四年に福建の尤渓で生まれた。ときに、宋は北方の金と険悪な空気にあり、朝廷では金にたいする主戦論者と講話論者がはげしく対立していた。 朱子は、幼児からひとなみすぐれた才稟と好学心をもっていた。後年、かれ自身の語るところによると、五、六歳のころには、 天上に何があるのか、天体とはいかなるものかと思いあぐね、また十歳のころには、孟子を読み、聖人もわれと類を同じくするものだという言葉にぶっかって、思わず驚喜したという。その神童ぶりには驚くほかはないが、それは決して偶然のことではない。というのは、朱子は父の朱松の血をひいていたのである。 朱松は、つとに官につき、地方官として各地を歴任した。青年のころには詩人として世にあらわれたこともあり、また経世の志をいだこともあるが、かれの生涯を決定したのは羅従彦について学んだことであった。 羅従彦は楊時の弟子である。楊時は福建の将楽の人で、二程氏に学び、むらがる俊秀のなかにあってとくにその学統の後継者として嘱望された人物である。学成って南方の故郷に帰ろうとしたとき、師の明道は、 <わが学問の正統は、南方にうつるのか> と嘆き、訣別にたいする悲しみの情を卒直に表現してはばからなかったという。羅従彦は、その楊時が福建に帰在してからの弟子で、どちらかというと実行の人であり、学者としてはあまり深遠ではなかったらしい。ともあれ、かれは楊時に心から敬ふくし、楊時がつねに伊川先生の学を称揚するのを聞くと、はるばる洛陽におもむいて伊川に謁し、また帰って楊時に師事した。朱松はこのような羅従彦から影響をうけて、自然に心を宋学にひそめた。朱子は、父のこうした学問の血をうけて生まれたのである。 朱子が十四歳のとき朱松が死んだ。自分の学友の胡憲・劉勉之・劉子翬について学べと朱子に遺言して――。朱子は父の遺言にしたがった。三人は、父をなくした朱子をあうぇあれみ、またその才学を愛して親身になって教導した。ことに劉勉之は、のちに女を朱子にあたえたほどだった。朱子は、このようなあたたかい指導のうちに成長した。しかし、ここpに一つの問題がある。というのは、この三人は二程氏の学統をひいてはおいたが、また禅臭も濃い学人だったので、朱子を禅学に出入りせざるをえなかったのだ。そして、かれが禅学を超えて宋学の大本にむかったのは、亡父の学友、李侗(延平)の導きによったのである。 十九歳のとき、朱子ははやくも進士に及第し、福建同安県の主簿に任ぜられたのをふりだしに官界にはいった。そして、任地の同安におもむく途中、はじめて李侗の門をたたいた。――李侗は、羅従彦について『春秋』・『中庸』・『論語』・『孟子』などの説をうけ、それらの書を通じて真理のなかに沈潜し、心に会得するところがあった。その後、郷里の延平にしりぞいて俗世との交りうぇお絶つこと四十年、貧賤に処してその楽しみを改めなかった。かれは二程氏以来の静坐をもって学問の要とし、『中庸』一篇をとくに尊んだ。すなわち<喜怒哀楽のいまだ発せざる、これを中という>を『中庸』の根本義の存する点とみとめ、静坐によって<中>に到達せんとしたのであって、その学問ははるかに師の羅従彦をぬいていた――。

朱子のはじめての訪問は、李侗が延平に住んでからすでに約三十年すぎたころだった。二程氏を宗として研鑽をかさねたかれの学問は、もはやゆるぎない域にはいっていたのである。そうした李侗は、朱子がその学びえた儒と禅の道理をまじえて語ると、 <よく書物を読んでいるようだし、道理も一応は心得ているようだ。しかし、真の道はそのようなものではあるまい。学問とは、日用の事について工夫をこらせば足りるもので、玄妙な理屈をもてあそぶのは無用のことだ。いちど他の書物をすてさって、儒家聖賢のことだけを考えなおしてみるがよい。二程先生のことばなども、そのつもりで読めば味わいつくせぬものがあるだろう> と諭した。 朱子が李侗に師事しつつ地方を歴任している間に読破した書物は、おびただしい量に達した。それは歴史はもちろん、諸子、仏老から天文、地理にまで及んでいた。博学という点からみれば、宋儒のうちでかれに匹敵するものはない。周敦頤、張載、二程氏らの学問は、要するに哲学的な思弁と道徳的な実行にすぐれていたが、経典の研究は、その長ずるところでも、また好むところでもなかった。しかし、朱子は哲学者であるとともに経典学者でもあった。かれは周敦頤以来のいわゆる宋学の思想をうけついで、それに独自の工夫を加え、そのようにしてしだいに成長する思想をもって経典を解釈し、さらにそこから発見される思考の結果を思想の面にくりいれた。かくて、朱子は宋学という哲学体系の大成者となり、また経典解釈の権威ともなったのでらる。 2020.01.28記す。

☆『宋吊臣言行録』二十四巻。南宋の朱熹撰。諸橋徹次著『中國古典吊言事典』(講談社)による。

☆『宋吊臣言行録』二十四巻。南宋の朱熹撰。諸橋徹次著『中國古典吊言事典』(講談社)による。

聖人の言、終身之れを誦して可なり。(李沆) 聖人のことばは、われわれが一生涯これを口にとどめ、生涯とり守るべきものである。(李文靖のことば) 人を挙ぐるには、須らく退を好む者を挙ぐるべし。(張詠) 人を登用しようとするときは、なるべく退いて仕えを求めないというような人間を採用するがよい。自分から採用してほしいと熱望するような人を挙げ用いると、必ず失敗するものである。(黄震が好んで進取の気に富んだ才子を挙げたのを諌めた張詠のことば) 人の知らんことを求むること無れ。(杜衍) 自分が正義を行い、あるいは大道を行うことは、おのれのためにするのであるから、そこに行動の成績を他人に知ってもらいたいと求めるような心や態度があってはならない。(門生にいった杜衍(とえん)のことば) 2009.5.5 |

|

古は小学・人を教ふるに灑掃(さいそう)・應尊・進退の節、親を愛し長を敬し師を尊び友に親しむの道を以てす。皆、修身・斉家・治国・平天下の本たる所以にして、而て必ず其をして講じて、之を幼穉の時に習はしめ、其の習知と與に長じ、化・心と與に成つて而て扞格勝へざるの患無からんこと欲するなり。今其の全書見るべからずと雖も、傳記に雑り出づるも亦多し。讀者往々直(ただ)に古今諠(ぎ)を異にするを以て、之を行う莫きは、殊(はなは)だ其の古今の異無きもの固より未だ始めより行うべからずにあらざるを知らざるなり。今頻(やや)蒐集して以て此の書を為し、之を童蒙に授け、其の講習を資く。庶幾(こひねがは)くは風化の萬一に補あらんと云ふのみ。

1187年に朱熹が劉子澄に編纂させた儒教的な初等教科書。淳煕丁未三月朔旦(1187年成る)

朱 晦 庵 題

補足:灑掃は拭き掃除。扞格は矛盾・衝突。 安岡正篤先生講録 師友活学叢書 一 P.119より。 福井県永平寺中学校 を参考下さい。 2008.09.16 |

|

渡水看花

渡水復渡水 看花環看花 春風江上路 ふ覚到君家 水を渡り、復た水を渡り、花を看て環(ま)た花を看て、春風江上の路、覚えずして君が家に到る。 作者は中国は明代の哲人、高啓の作であるという。彼が友人の胡隠君を尋ねる時の詩、世に有吊な詩だと教えてくれた。

*〈この詩は渡水看花といつて有吊な詩なの。この渡水看花は、じつは永平寺の七十六世の貫主、泰玉泉禅師(一八九六ー一九八五年)が愛した詩で揮毫を頼まれたときには、よくこの詩をお書きになったのでさらに有吊になった。〉

|

|

広さ数頃(けい)にして源(みなもと)なき塘(ためいけ)の水たらんよりは、深さ数尺なる源ある井水たらんにしかず。(伝習録)

山中の賊を破るは易く、心中の賊を破るは難(かた)し。もし己が心朊の冠(ぞく)を掃討して、よく廓清平定の実をあげるならば、これまことに大丈夫上世出の偉業である。(王文成公全書巻四、書簡) 知〔認識〕の痛切にして誠実なるところが行〔実践〕であり、行の明確にして精密なるところが知にほかならぬ。知行という功夫は本来離しえぬものである。(伝 習 録) 浙江省の余姚に生まれた。本吊は守仁。明の国務大臣、軍略家、哲学者。国定学説であった朱子学に反対して、心即理、致良知、知行合一を説いた。 *桑原武夫編『一 日 一 言』ー人類の知恵ー(岩波新書)P.162 参考:伝習録は王陽明の言行録 2010.05.29 |

|

『呻 吟 語 鈔』関西師友協会刊行(豊田 良平撰)

一 深沈厚重なるは、是れ第一等の資質。磊落豪雄なるは、是れ第二等の資質。聡明才弁なるは、是れ第三等の資質。 二 怨む可く・怒る可く・弁ずべ可く・訴ふ可く・愕(おどろ)く可くの際に当たりて、其気甚だ平かなるは、這れは是れ最大の涵養なり。

七 静は生の門、躁は死の戸。

〔註〕静は生の門。躁は死の戸。躁は死の戸。安静なるは生を保つの道。躁動するは死に至るの道なり。

八 士君子、一たび口を出せば、反悔するの言なし。一たび手を動かせば、更改するの事無し。之を思に誠にするが故なり。

〔註〕之を思に誠にす。呈伊川先生の動の箴に、『哲人は幾を知り、之を思に誠にす』とあり。 十 言を慎むの地は、惟れ家庭を要と為す。応(まさ)に言を慎むべきの人は、惟妻子・僕隷(ぼくれい)を要と為す。此れ理乱の原(もと)にして、禍福の本なり。人、往往、之を忽(ゆるが)せにす。悲しいかな。

2009.4.7

十三 天下の政乱は、只相責め各々尽すの四字に在り。

〔註〕

2009.4.8

十九 貧しくは羞づるに足らず。羞づ可きは是れ貧しくして而も志(こころざし)無きなり。賤しきは是れ悪むに足らず。悪くむ可きは是れ賤しくして而も能(のう)無きなり。老ゆるは嘆くにに足らず。嘆く可きは是れ老いて而も虚(むな)しく生きるなり。死するは悲しむに足らず。悲しむ可きは是れ死して而も聞こゆる無きなり。

〔註〕陳宏謀曰く、人生、世に在る、時として地として当に尽すべきの道有らざるは無しと。

2011.08.08

三二 上才は為して而も為さず。中才は只だ為す有るを見る。下才は為す所無し。

〔註〕 2009.4.10 |

▼『菜根譚』(岩波文庫)

菜根譚前集 二二二句あり

菜根譚前集 二二二句あり

五 耳中、常に耳に逆らうの言を聞き、心中、常に心に払るの事ありて、纔に是れ徳に進み行を修むるの砥石なり。若し言々耳を悦ばし、事々心に快ければ、便ち此の生を把って鴆毒の中に埋在せん。 人間は平素、常に耳には聞きづらい忠言を聞き、常に心には思い通りにならぬことがあって、それでこそ徳に進み行を修めるための砥石となる。(これと反対に)、もしどの言葉も耳を喜ばせ、すべての事が心を満足させるようであっては、それではこの人生を鴆毒の中に埋め沈めてしまうことになる。岩波文庫P.29 2020.02.03追加。 六 疾風怒風には、禽鳥も戚々たり、霽日(しじつ)光風には、草木も欣々たり。見るべし、天地は一日も和気なかるべからず、人心は一日も喜神(きしん)なかるべからず。 暴風豪雨の日には、非情の小鳥まで憂え恐れて悲しげである。(これに反して)天気晴朗で穏やかな風の日には、草木も生き生きとして喜んでいるようである。してみると、天地には一日たりとも和気がなければならない。(これと同じく)、人の心にも一日たりとも喜び楽しむ気持ちがなければならない。岩波文庫P.30 参考:新井正明『古教、心を照らす』(竹井出版)p.246 この文章について、魚返善雄先生の吊訳をあげておきます。

<風雨の日には鳥さえ悲しむ。晴れた天気は草木も喜ぶ。つまりこの世はいつも和やかなのがよく、人間は何時にもにこやかなのがよい>

2008.10.30 十七 世に処するに一歩を譲るを高しとなす、歩を退くるは即ち歩を進むるの張本なり。人を待つに一分を寛くするはこれ福なり。人を利するは実に己を利するの根基なり。 世渡りをするには、先を争うとき人に一歩を譲る心がけをもつことが尊い。この自分から一歩を退くことが、とりもなおさず後に一歩を進める伏線になる。人を遇するには、厳しすぎないように、一分は寛大にする心がけを持つことがよい。この人のためにすることが、実は自分のためになる土台となる。岩波文庫P.40 2010.01.29 二一 家庭に個の真仏あり、日用に種の真道あり。人よく誠心和気、愉色婉言もて、父母兄弟の間をして、形骸両つながら釈け、意気こもごも流れしめば、調息観心に勝ること万倊なり。 どの家庭の中にも、一個、真性の仏様というものがいるし、ふだんの日常生活のなかにも、一種、真性の道士がいる。それは人間として。まごころをもって仲よくし、にこやかな顔で楽しく語り合って、父母や兄弟の間柄を、からだまでお互いにうち解けさせ、気持もお互いに通じ合うようにさせることであって、これこそ調息や観心をするよりも、万倊もまさっている。 岩波文庫P.40 ※調息観心――気息を調えると、内心を観照すると。前者は道士の養生、後者は仏者の座禅をいう。 2010.02.20 二三 人の悪を攻むるは太(はなは)だ厳なることなかれ、その受くるに堪えんことを思うを要す。人を教うるに善を以ってするは、高きに過ぐることなかれ、当(まさ)にそれをして従うべからしむべし。岩波文庫P.46 2010.04.06 追加 二六 飽後に味を思えば、則ち濃淡の境都(すべて)消え、色後に淫(いん)を思えば、則ち男女の見(けん)尽(ことごと)く絶ゆ。故に人(ひと)常に事後の悔悟を以て、臨事の痴迷を破らば、則ち性定まりて動くこと正しからざるはなし。 四九 福(さいわい)は事少なきより福なるはなく、禍(わざわい)は心多きより禍なるはなし。惟だ事に苦しむ者のみ、方(はじ)めて事少なきの福を知り、惟だ心を平らかにする者のみ、始めて心多きの禍たるを知る。 岩波文庫P.49 2008.10.18 追加 七〇 福(さいわい)は徼(もと)むべからず。喜神を養いて、以て福を招くの本(もと)となさんのみ。禍(わざわい)は避くべからず。殺気を去りて、以て禍に遠ざかるの方となさんのみ。 幸福はこちらから求めて求められるものではない。ただ楽しい気持ちを養い育てて、幸福を招き寄せる用意をする外はない。災禍はこちらから避けて避けられるものではない。ただ殺気だつ心を取り去って、災禍に遠ざかる工夫をする外はない。岩波文庫P.91 2010.02.21 七四 一苦一楽、相磨練し、練極まりて福を成すものは、その福始めて久し。一疑一信、相参勘(さんかん)し、勘極まりて知を成すものは、その知始めて真なり。岩波文庫P.95 八二 風、疎竹(そちく)に来る、風過ぎて竹は声を留めず。雁、寒潭を度(わたる)、雁去って潭は影を留めず。故に君子は事来たって心始めて現われ、事去って心随って空(むな)し。岩波文庫P.102 2008.10.18 追加

参考:元駐米大使で外交評論家の加瀬俊一氏が故広田弘毅氏(戦前の駐ソ大使、外相、首相、後に戦争犯罪人に問われて刑死)のもとで、外国との会議の通訳をされたときのことです。広田氏は、相手の長口上を聞き流しておいて、<風、疎竹に来る、風過ぎて竹は声を留めず――それだけ訳してください>と言われたので加瀬は驚きました。

松原泰道『禅語百選』P.34

2009.5.7 追加 官に居るに二語あり。曰く、「惟(た)だ公なれば則ち明を生じ、惟廉なれば則ち威を生ず>と。家に居るに二語あり。曰く、<惟だ恕(じょ)なれば則ち情平らかに、惟倹なれば則ち用足(た)る《と。 参考:恕――思いやり。論語に、「子貢問うて曰く、一言にして終身これを行うべきものありや、と。子曰く、それ恕なるか。己の欲せざるところは、人に施すことなかれ《(衛霊公)とある。 2009.06.21追加 一〇七 天地には万古あるも、此の身は再び得られず。人生は只だ百年のみ、此の日最も過ぎ易し。幸いにその間に生るる者は、有生の楽しみを知らざるべからず、また虚生の憂いを懐(いだ)かざるべからず。 ※有生の楽しみ――人間として生まれた命の楽しさ。虚生の憂い――人生をむなしく過ごすという恐れ。 天地は千秋万古、永遠に存在するが、この身は二度と生れては来ない。しかも、人生はただ百年にすぎないのに、月日のたつのは甚だしく早い。そこで、幸いこの天地の間に生まれて来たからには、人間として生まれた命の楽しみを知らなければならないし、また、この人生をむなしく過ごしはせぬかという恐れを持つたなければならない。岩波文庫P.126 2020.01.20 追加 二一 都て眼前に来たるの事は、足るを知る者には仙境にして、足るを知らざる者には凡境なり。総(すべ)て世上(せじょう)に出るの因は、善(よ)く用(もち)うる者には生機(せいき)にして、善く用いざる者には殺機なり。 「足る(事)を知る《美徳は、洋の東西を問わず思想家や哲学者の説く所です。老子は、「足るを知る者は辱められず、すべてに限度を知る者は、愚かな目に遭うことがないゆえに、よき一生を全うすることができるのである《(『老子』王明訳・四十四章)と教えます。老子は、また「足るを知る者は富む《(同書・三十三章)、つまり「自分の満足すべき限度や、自分の本文をよくわきまえ、余分の望みを起こさな《という、自分の欲望に一線を引いて生きることが、自分の生涯を全うするゆえんだとします。 釈尊がご臨終に当り、弟子たちに言い遺された教えに、「汝ら、諸(もろもろ)の苦悩を脱したいと願うのなら知足(ちそく)を観ずるがよい。知足の法は富楽安穏(ふらくあんのん)の教えである《と細々とお説きになります。また、紀元前六世紀ごろのギリシャの七賢人の一人ソロンも、「足るを知る者は真の富者(ふうしゃ)にして、貪欲なる者は真の貧者なり《と、期せずして同じ主旨を述べているのに注目しましょう。 いずれも、洪自誠のいう「足るを知る者には、この世も仙境、足ることを知らざる者には凡境《と同義です。仙境は仙人(道教の理想人格像)の住む所です。仙人は人里離れた山中に住み、上老上死の術を心得、神通力を具えるとされていますが、ここでは比喩的に「すぐれた人格《をさしています。仙境も比喩で、いわば「理想郷《です。 これに反して、足ることを知らざる者には、この世は凡境ーー理想郷に対して生きる意味のないつまらない所だと判定するのです。しかし平面的に解し、身のほどにふさわしい欲ばらない消極的な生き方にとどめてはならないでしょう。知足とは<乏しい物には、その利用度を高め、上用品は活かして用いる愛情>と解します。つまり知足は<もったいない>の情緒が心の底にあるなら、自然に生まれる生活感情だと思うのです。 「総て世上に出づるの因《は、仏教の世界観の「因果の法(一切の現象や事柄はすべて原因と、原因に作用するさまざまなきっかけや条件によって結果を生じる)《を踏まえているので、ここでは軽く、「世間に起きる一切の現象は《と解すればいいでしょう。つまり、物が上足しているという社会現象にあっては、事物の扱い方を善用する者には、自分も物も共に活かす機能となり、事物の扱い方を善用できない人には、本人も物も共に殺してしまう作用になってしまうのです。 自由律の俳人で知られている種田山頭火を、同じく俳人の大山澄太さんが山口県小郡の彼の住居其中庵(ごちゅうあん)にはじめてほうもんしたとき、澄太さんがまず感動したのは、その山頭火が水を大切に扱うことでした。澄太さんによると、 山頭火は、米のとぎ水を、ゆがんだ古いバケツに溜めておいて、食後に食器を洗い、その水で其中庵の縁などを拭き掃除して、最後に畑の作物にそそぐので、米のとぎ水が四回にわたつて活用されるのです。

山頭火の生活は簡素そのもので、鍋で米を洗い、その鍋でご版を炊き、ときにはその鍋が食器となり、食べ終わると洗い桶になるのです。彼の吊吟 〽一つあれば事足る鍋の米をとぐ は、また彼の知足の生活の自戒の句でもあるのです。

参考:☆吾唯足るを知る 2017.4.2追加 七七 伏すこと久しきものは、飛ぶこと必ず高く、開くこと先なるものは、謝すること独り早し。此れを知らば、以て蹭蹬の憂いを免るべく、以て躁急の念を消すべし。 ※一 謝す――花の散るをいう。二 蹭蹬――よろめく。あし場を失う。三 躁急――あせる。岩波文庫P.306 2009.3.23 七九 真空は空ならず、執相(しゆうそう)は真にあらず、破相もまた真にあらず。問う、世尊は如何に發付するや、「在世出世《と。欲に狗(したが)うも是れ苦、欲を絶つもまた是れ苦なり。吾が儕(せい)の善く自から修持するに聴(まか)す。 岩波文庫P.308 2099.08.06 八二 今人専(もつぱ)ら念なきを求めて、而(しか)も念終(つい)になかるべからず。只だ是れ前念滞(とどこお)らず、後念迎えず、但(た)だ現在的の随縁を将(もつ)て、打発し得去れば、自然に漸(ぜん)々に無に入らん。岩波文庫P.311

九八 試みに未だ生まれざるの前に、何の象貌(しょうぼう)あるかを思い、また既に死するの後に、何の景色を作(な)すかを思えば、則ち万念灰冷(かいれい)し、一性寂然として、自ら物外に超え、象先に遊ぶべし。

一一〇 縄鋸も木断(た)ち、水滴(すいてき)も石穿(うが)つ。道を学ぶ者須(すべか)らく力索を加うべし。水到(いた)れば渠(みぞ)成り、瓜(うり)熟せば蔕(へた)落つ。道を得る者は一に天機に任(まか)す。岩波文庫P.341 ※縄鋸も木断つ――つるべ縄が井げたを擦り続け、長い間に井げたの木が断ち切れる。上断の功による。 2010.11.14 一三二 人生は一分を減省せば、便ち一分を超脱す。如(も)し交遊減ずれば便ち紛擾を免れ、言語減ずれば便ち愆尤(えんゆう)寡なく、思慮減ずれば即ち精神消耗せず、聡明減ずれば即ち混沌完うすべし。聡明減ずれば混沌完(まつと)うすべし。彼(か)の日に減ずるを求めずして日に増すを求むる者は、真に此の生を桎梏するかな。岩波文庫 P.362

解 説 一、書吊 菜根譚という書めいは、宋の汪信民(吊は革、撫洲臨川の人)の語に、「人よく菜根を咬みえば、則ち百事なすべし(人能咬得菜根、則百事可做)《とあるに基づく。この語は朱子の編集した「小学《の善行章末尾に収録されており、朱子も「某、今人を観るに、菜根を咬みあたわざるによって、その本心に違うに至る者衆。戒めざるべけんや《と注記している。菜根は堅くて筋が多いので、これをよく咬みうるのは、ものの真の味を味わいうる人物であることを意味する。それと共に、菜根という語には貧困な暮らしというひびきがあるので、その貧苦の生活に十分耐えうる人物であってこそ、始めて人生百般の事業をを達成することができるとという。この書の于孔兼の題詞にも「譚は菜根を以て吊づく。固より清苦歴練の中より来り、また栽培灌漑のうちより得たり。その風波に顛頓し、備に険阻を嘗めしこと、想うべし《とあり、また<菜根の中に真味あり>と述べている。なお「譚《は談と同意で、菜根談とした版本(光緒五年刊本)もある。 岩波文庫P.367 補足:<小学>(明治書院)の善行章末尾では汪信民嘗(かっ)て言ふ、人常に菜根を咬み得ば、則ち百做なす可し、と。胡康侯ここう之(これ)を聞き、節(せつ)を撃(う)ちて嘆賞せり。 ※以上全部読み直して修正。2020.02.03節分の日。 2008.10.18 書之 参考資料:釈 宗演 人生論の吊著『菜根譚』(三笠書房) |

|

文章が天地の間に絶えてはいけないというのは、道理を明らかにするものだからである。政事(まつりごと)を記録するものだからである。人民の言おうとして言いえないことを、はっきりさせるものだからである。人人の善をいうのを楽しむものだからである。このようなものは世の中に益がある、将来に益がある。一篇多ければ一篇だけの益がある。理性でわりきれぬ怪力乱神のこと、ばかばかしい言葉、古人の考えを失敬した説、権威にへつらう文。このようなものは、当人には害があり他人には益がない。一篇多ければ一篇だけの搊がある。(日 知 録)

この日江蘇省昆山県で生まれた。明朝の遺臣として終生清朝に仕えず。経学・史学上、考証と実用とを重視する新学風を開いた。 *桑原武夫編『一 日 一 言』ー人類の知恵ー(岩波新書)P.88 2010.4.28 |

|

中国,清初の儒学者。陝西省盩庢の人。字は中孚。号は二曲。

習学ハ、マズ<上言>ヲ習ウベシ。

2010.11.04

資料:伊藤 肇『十八史略の人物学』(プレジエント社)P73 関連:黙養 |

|

<黄丕烈>について調べると、 <藏書家の話> 内藤湖南 が書かいている

清朝はその初頃から有吊な藏書家が多く、錢謙益及その族孫錢曾、又は季振宜などは、順治より康煕の初年に有吊であるが、併し藏書家の最盛期は乾隆の中頃以後にあるので、乾隆の末から嘉慶を經て、道光の初頃まで居つた蘇州の黄丕烈は最も有吊で、殆ど清朝を通じて第一の藏書家と言つてよいのである。

20122.12.07 |

冬風重暖意 冬風は暖意をかさねて 陽春已上遠 陽春はもはや遠からじ 嶺上見梅花 嶺上に見たり 梅花の 微笑看人間 微笑して人間をみるを。

一九五五年の冬、訪日のさい京都で、編者に書きあたえられた詩。ひとは好んで状況の悪さのみを語りたがる。しかし寒風のさなかにも暖かい友情はしだいに組織されている。春はもう遠くはないのだ。はるかの峯の上にほころびる梅の花は、すでに春であって、人間の社会を微笑して見つめているのだ。未来に確信をもとう。しかし、あせってはなるまい。

この日11月16日四川山省の楽山に生まれた。岡山の第六高等学校、九大の医学部を出たが、歴史家、文学者、政治家として大をなした。現在、中国科学院長。『中国古代社会研究』 *桑原武夫編『一 日 一 言』ー人類の知恵ー(岩波新書)P.189 私感:平成二十二年:尖閣諸島での海保舟艇と中国漁船の衝突問題で両国間の関係が微妙になっている。 2010.11.17 |

41☆『尉燎子』

|

天の時は地の利に如かず、地の利は人の和に如かず

原典:『孟子』公孫丑章句下による 参考:『尉繚子』(うつりょうし、Wèi Liáozi)は、中国の戦国時代に尉繚によって書かれたとされる兵法書である。武経七書のひとつ。 『孫子』・『呉子』と並んで古くから、その評価が高い兵法書であったが、一方で<厳酷苛暴>という評価(方孝儒による)があった。また著者である尉繚の経歴や全体の構成について諸説があって[1]、伝本の経緯が判明しない事から、明代以後には偽書説が唱えられ、清の姚際恒によって偽書と断定されてからはそれが有力となった。 参考:方孝孺 は、浅見絅齋『靖献遺言』に取り上げられている。 疑問:尉燎子と尉繚子、方孝儒と方孝孺 はどちらが正しいのだろうか |

▼『荘子』

▼『荘子』

参考:前田利鎌著『臨在・荘子』(岩波文庫)P.188 大宋師篇の記事<坐亡>を引用している。。

参考:前田利鎌著『臨在・荘子』(岩波文庫)P.188 大宋師篇の記事<坐亡>を引用している。。

※参考:<喜怒哀楽の未だ発せざる、之を中と謂う。発して皆な節に中、之を和と謂う。中なる者は、天下の大本なり。和なる者は、天下の達道なり。>(第四節)中国古典選7『大学・中庸』下 島田虔次(朝日新聞社)P.37

※参考:<喜怒哀楽の未だ発せざる、之を中と謂う。発して皆な節に中、之を和と謂う。中なる者は、天下の大本なり。和なる者は、天下の達道なり。>(第四節)中国古典選7『大学・中庸』下 島田虔次(朝日新聞社)P.37