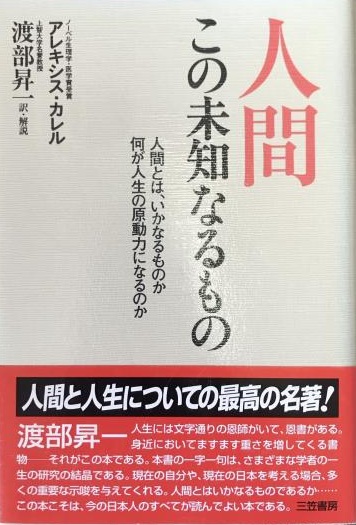

☆アレキシス・カレルノーベル生理学・医学賞受賞者(1,873~1,944年)

人間――この未知なるもの P.13

口訳者のことば

『人間――この未知なるもの』は私の恩書である

渡 部 昇 一

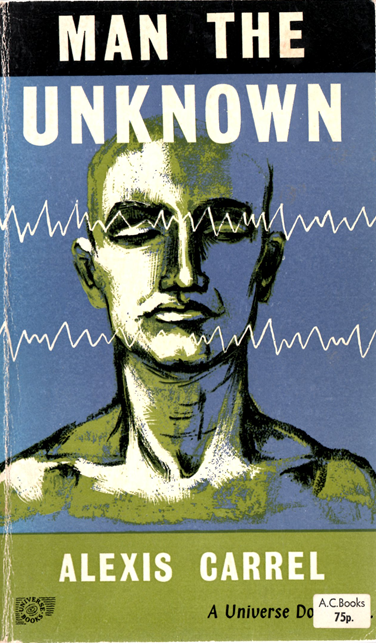

最後に、カレルとその生涯と業績の概略を紹介しておこう。 アレキシス・カレル(Alexis Carrel, 1873-1944)はフランス(Sainte-Foy-les-Lyon)に一八七三年(明治六年)六月二十八日に生まれた。ディジョン(Dijon)及びリヨン(Lyon)の大学に学び、一九〇〇年(明治三十三年)にリヨン大学で医学の学位を取得、そこで二年間、講義用の死体解剖助手をしながら自分の研究をはじめた。しかし、当時の唯物論的医学の風潮が強かったフランスの大学においては神秘家的の素質のあるカレルの学者としても前途は明るいものではなかった。それに幻滅を感じたカレルは三十二歳の時(一九〇五年、明治三十八年)にカナダに渡り、牧畜業をやろうとする。幸いにシカゴ大学のハル生理学研究所(the Hull Laboratory of the University of Chicago)から声がかかってそこに勤務することになり、牛の牧場を作ることを断念した。更に幸いなことには、彼の才能がフレキスナー(Simon Flexner, 1863-1946)の目にとまり、ニューヨークにあるロックフェラー医学研究所(the Rockfeller Institute for Medical Research) スタッフとして招かれることになった。フレキスナーは赤痢菌を分離したり、脳脊髄膜炎の治療血清を発展させたすぐれた細菌学者・病理学者であると共に、他人の才能を見出してその業績を伸ばしてやるという研究組織のリーダーとして稀なる素質をもっていた。ロックフェラー医学研究所の設立に彼が参加し、そこで指導者の地位にあったことは、カレルのためにも、また日本の野口英世にとっても、いな医学の進歩そのものにとっても極めて幸いなことであった。フレキスナーなかりせば、カレルも野口もなかったことは、ほとんど確かなのであるから。 フレキスナーの下でロックフェラー医学研究所で研究するようになってからのカレルは、魚が水を得たように生き生きとし、次から次へと大きな業績をあげた。そして六年後の一九一二年には同研究所の正会員になった。この年に彼は、血管縫合と内臓移植の新法の開発によってノーベル生理学・医学賞を授けられた。彼は更に肉体から切り離された組織を生体外で培養し、無限に生かしておくという可能性の研究を行なっている。そして、この当時としては突飛ともいえる仮設を実証したのである。すなわち、彼はまだ卵の中にいる鶏の雛から心臓の組織が昭和二十一年まで、つまり彼の死後二年経つまでガラスの器の中で生き続けていたわけである。この実験は培養液(メデアム)さえ適当であれば、組織の細胞は普通考えられるよりも何倍の長さに生きることを証明したわけで、生体を考える上で特別に意味深いものであることは言うまでもない。 ノーベル賞を受賞した翌年の一九一三年(大正二年)に、彼はド・ラ・マリー伯爵未亡人と結婚した。この婦人はアン・ド・ラ・モットの名前でリヨン大学時代から彼の実験助手をしており、カレルがアメリカに来てからもずっと彼の仕事を助けていた人である。 一九一四年(大正三年)に第一次世界大戦が勃発するや、カレルはフランス軍の軍医少佐としてフランスにもどる。そしてコンビエーニュ(Compiegne)にロックフェラー財団の援助を受けて研究所と陸軍病院を建て、妻とともにそこで働いた。そして一九一九年(大正八年)までそこにいる間、カレルは二人の偉大な学者と出会い、大きな業績をあげた。 その一人は、英国の化学者デイキン(Henry Drysdale Daikin, 1880-1952)である。カレルはデイキンと協力し、外傷に対する、いわゆるカレル・デイキン治療法を開発した。カレル・デイキン液(単にデイキン液ともいう)は画期的な防腐消毒液であって、それは生きている細胞には何の害を与えることなく、血漿の中にあっても効力を失わず、しかも傷口の治療にあたって生きている細胞と死んだ細胞を分けやすくすという。この消毒液のおかげで第一次大戦においては無数の傷病兵の生命が救われ、かつ無数の四肢切断手術が不要になったのである。 もう一人は、フランスの生物学者ピエール・ルコント・デュ・ヌイ(Pierre Lecomte du Nouy,1883-1947)との出会いである。カレルは彼と共に外傷の治療にあたったが、その経過においてルコント・デュ・ヌイは瘢痕形成の速度を計算する方程式を作り出したのである。この方法はカレルの本書の中でも紹介されているが、傷口の癒(なお)り方の早さから、患者の生理学的年齢を計算するという方法である。これによって無生物を対象とする物理学的時間とは違う生理学的時間があるということが証明された。これは本書に出てくる「内なる時間」という概念のもとになっている。ルコント・デュ・ヌイは十歳上のカレルを師とし、かつ友とし、絶大な影響を受けた。彼が生物学者として専門の領域にとどまることなく、広く人間の問題を扱った名著を書くに至ったのは、カレルの生き方に従ったものと言ってよいであろう。彼の没年である一九四七年(昭和二十二年)に出帆された『人間の運命』(Human Destiny”邦訳は山崎庸一郎・中条忍共訳『人間 その運命』(弥生書房 昭和四十五年刊)は、明らかにカレンの『人間――この未知なるもの』のスタイルに従っている。十六ヵ国語以上に訳され、名著としてその声価が定まっている。 第一次大戦が終わるとカレルは再びロックフェラー研究所にもどり、大きな実験を続けた。しかし、夏はフランスのプルたーニュ海岸の小島(Island of St, Gildas) で過すのが常であった。その頃、アメリカの有名な飛行家リンドバーグ(Charies Lindbergh 彼がthe Spirit of St. Louis 号でニューヨーク=パリ大西洋横断飛行に成功したのは一九二五年、大正十四年)がカレルの仕事に関心を示し、隣の島を買ってしばらくそこに住んだ。そしてカレルの指導を受け、かつカレルに協力して、一九三五年(昭和十年)、人工心臓(心臓ポンプ)を開発した。そして、この年にカレルは『人間――この未知なるもの』を最初フランス語で、続いて英語で出版する。これはただちに国際的な大ベストセラーとなり、医学や生理学に関係ない人にもカレルの名前は広く知られるようになった。 一九三九年(昭和十四年)、第二次大戦が勃発すると、六十六歳の高齢にも拘わらず、カレルは再びロックフェラー研究所を辞任し(名誉メンバーとなる)、同年九月に祖国に奉仕するためにフランスに帰り、フランス公衆衛生省の特別任務についた。彼は子供に及ぼす栄養不良の影響を研究するためのリサーチ・センターの建設のため八方奔走し、アメリカやス「人生五十年」と昔の人は言った。今は平均寿命ははるかに延びているが、それでも五十歳になったということは、人生において一つの峠であるという感懐が生じてくるのをおさえることができない。このところ続けて、最も私に近かった同年齢の友人の二人がこの世を去った。孔子が五十をもって「天命を知る」とされた心もわかるような気のする近頃である。そして人生をふりかえっては、あの時のあの師との出会い、かの時のかの書物との出会いなどを思い出し、現在の自分の考え方とか感じ方が、主としてそういう出会いによって作られてきたものであることを今更のように実感する。そして文字通りの恩師もあり、また、恩書と呼べるのもあることを知るのである。時間を距ててみるとますます有難く、後光が射すように感じられる師があり、また、身近においてますます重さを増してくる書物が何冊かあるものだ。

そうした書物の一冊に、アレキシス・カレルの『人間――この未知なるもの』がある。この本との出会いがあったのは大学二年生の時、倫理学を担当された望月光先生のおかげである。望月神父は当時それほどのお年ともおもわれなかったが、黒い神父服を着て、黒いあごひげをはやし、黒眼鏡をかけておられた。ヒッピー風が入りこんだ昭和四十年代ならいざしらず、戦後それほども経っていない昭和二十五年頃にしては特異な外観と言うべきであっただろう。先生は倫理学の中でも社会倫理を扱うマルクス主義の余剰価値説の解説から入り、その説をよしとされているようでもあった。「肉体の倫理」という項目のあることを知った。いよいよ学期末になって試験ということになったが、最後の授業時間の時に、望月先生はアレキシス・カレルの『人間――この未知なるもの』をあげ、「この本を読んでわかってくれればそれでよい」という、やや唐突の感じの宣言をなさった。講義のノートは読み返さなくていことになったので、さっそく神田に出かけて桜澤如一氏訳(無双原理講究所刊。昭和十三年初版、十六年三版)のカレルの本を買ってきた。

このようなわけで、カレルとの出会いは学期末試験のノート代りということで始まったわけだが、このきっかけを作ってくださったことに対して、私は望月先生に今なお深く感謝している。その講義が終った昭和二十六年の二月以来、先生とはお目にかかる機会もなく、御消息を聞くことも全くないままであるが、この三十年間、カレルは常に私の側にあって刺激を与え続けいるからである。『人間――この未知なるもの』の序文を読んだ時から、私はカレルにとらえらてしまった。そこには、こう書いてある。

「私〔=カレル〕は人間の活動形態のほとんどすべてを観察してきた。……私がこのように壮大な光景をまのあたりに見ることができたのは、現代文明が生み出した科学技術のおかげである。……ここ〔ロックフェラー医学研究所〕で、私は、メルツやジャック・レープ、野口英世やその他の偉大な専門家たちが生命のいろいろな現象を分析している間、それらを考察してきたのである。……実際、この本のほとんど一字一句が、一人の科学者の長きにわたる労苦、忍耐強い研究、時にはたった一つの問題の解明のために一生涯をかけたような苦労の血漿なのである」

これこそ私が求めていた本ではないか、と雀躍りせんばかりに喜んだ。医学一つをとっても高度の専門の分化が進んでいることは、門外漢の私にも分かっている。だから一人の専門家の書いたものは、局部の精密な顕微鏡写真みたいなもになりそうな心配があると思っていた。たとえは悪いが、専門家が書いたものは「群蒙象を撫でる」という諺にあるような欠点を示し易いであろう。象の脚だけにさわってみれば象は太い柱のようなものと言えるであろうし、牙だけにさわってみれば象は大きな角のようなものと言えるであろうし、鼻だけにさわってみれば象は蛇のようなものと言える出あろうし、腹だけにさわってみれば象は壁みたいなものと言えるであろうし、尾だけにさわってみれば象は鞭のようなものと言えるであろう。しかし、象はそのいずれのようなものではないのである。「象はどのようなものであるか」をてっとりばやく示すのは、象のスケッチを描いて見せることだ。背景や象使いまで一緒に描けば更に分かり易いであろう。その場合、目かくしをして象に触れた人が「おれは象を間接的でなく、直接にこの手で触れて知っているのだぞ」と自慢してもはじまらない。目かくしをして象の一部に触れただけでは、その体験自体は直接的であっても、象に対する誤解を大きくするに過ぎないのである。間接的にあれ、スケッチで象を知った人の方が象のイメージはより正しくつかんでいると言えよう。

人間のような複雑なものを対象にしては、単に専門的研究分野を深くするだけでは、目をかくして象の脚だけ、更に象の脚の爪だけを撫でるのと似たことになるのではないか、という危惧の念は常識のある人の誰にも浮かぶであろう。ところがここにカレルという天才的な大医学者が現われて、人間のスケッチを大胆に示してあげようというのだ。したがってこの本の一字一句は、さまざまな学者の一生の研究の結晶であるというのだ。このような本を前にして胸の躍らない人はよっぽどどうかしている。その本はそれまで自分が知らなかったこと、考えてみたこともなかったことで満ちている。しかも、一言一句はそれぞれ専門分野の学者が一生研究して到達した結論である、というカレルの言葉の重味がずっしりと胸にこたえた。

春休みに郷里に帰る前に、神田の本屋でこの本の英語版を見つけた。昭和二十六年の春休みは、カレルのこの本と岩下神父の『カトリックの信仰』を読んで毎日の半分を過した感じである。その年の夏休みにもそれは続き、いつの間にかこの二冊の本は(それにヒルティが加わり、少しあとになって幸田露伴が加わった)、いつでも側に置いてときどき開く本、つまり古人が「座右の書」と言ったものになった。

大学院を出てから半年ばかりして昭和三十年の十月に私は西ドイツに留学したが、そこの書店でカレルの著書のうちの三点、つまり『人間――この未知なるもの』、『人生論』、『日記』のドイツ語訳を見つけ、それを精読した。カレルの迫力は少しも落ちていなかった。ドイツでは時間的余裕があったので、「カレルとともに考える」といった調子で読んでいったことを懐しく憶い出す。

大学にもどってきてからは、職業がら読むべき本の推薦を求められることが多い。相手が学生の場合、論文指導の場合は別にして、一般読書のためには私はいつもカレンやヒルティや岩下神父をすすめる。ところが、この頃は「カレンが手に入らない」と言ってくる人が多い。たまたま三笠書房の押鐘氏、前原氏と話していた時、「一体カレンの本はどうなっているのか」ということが話題になった。さっそくしらべていただいたのであるが、驚いたことには、この本はすでに一般の書店では手に入れることはできないということであった。カレルのような名著、しかも出版数年にして十八ヵ国語に訳され、数百万部売れたという本が、今のこの日本で簡単に読めないということは信じられない気持があった。この本こそ今の日本人のすべてが読んでよい本である。このようなきっかけから、私はこの三十年座右の書の翻訳を引き受けることになった。

元来が医学者の書いた本であるから述 語も少なくない。これについて三笠書房から、専門の解剖学者にでも見てもらうことにしようか、という有難い御提案もあったが、考えるところがあっておことわりした。というのは、これは専門書ではないため、術語が出てきても、その名称自体は二次的で、何を指しているか分かれば十分だと思ったからである。たとえば、medium という単語が本書の中にしばしば出てくる。辞書をひけばいろいろな意味がある。この本で使われている意味にも、媒質、環境、(標本保存・展示用の)の保存液、培養基、(超能力を持った)霊媒などなどがある。これは、すべて同じ単語のmedium の訳語なのだ。カレンが medium といった時は、主として人間の皮膚の組織や器官などを切り取って生かしておく「培養液」というイメージが強かったと思う(彼はその実験で世界的名声を獲た人である)。しかし人間の中の細胞も、体液という液体の中で培養されているようなものだというイメージがある。それでこの「体液」を指す時も medium という単語を用いる。ところが、血液も広い意味では体液であるので、「血液」を指す時にも、あるいは血液とリンパ液を総称する時も medium が用いられることがある。それで「生体内の組織の培養液としての体液」という感じで medium が用いられている時は、本書では性質上あまり問題ではないと思う。細胞をとりまく環境をつくっている液体を指す原語ガmedium なので、日本語のほうはどう工夫しても所詮は訳語なのである。日常語化している術語はもちろんそれに従ったが、そのほかはだいたい今述べたような方針でやった。

カレルの『人間――この未知なるもの』は一九三五年(昭和十年)にはじめて出版されたが、四年後の一九三九年版(昭和十四年)に、彼は特別の序文をつけている。その冒頭において彼は「本書は古くなるにつれてますます時宜を得たものになるという逆説的運命

カレルの本は西洋文明という、自然科学の発見を含む人類空前の大文明を作った白人が、人間というものを十分知らなかったために、崩壊の危機に瀕している、という危機感から書かれている。カレルは特にフランスとアメリカの当時の状況を念頭に置いてたと思われる。そして彼の願うところは、白人の心ある人たちが、人間をよく知り、白人の退化をとめる方向に努力することであった。その彼の意図は一時的には成功したと思われる。終戦後、上智大学に来たアメリカ人の先生たちでカレルを読んでいない人はいないようであった。ドイツでもそのようであった。戦争中から戦後にかけて、アメリカの修道院には入り切れないほどの修道士の志願者があったというのは、戦争という悲痛な体験やトマス・マートン神父などとならんで、カレルの影響が指摘されてよいであろう。ノーベル生理学・医学賞を受けた科学者が、それまで非科学として科学者の口にすべきものでないとされていた心霊現象を厳然たる経験的事実と断言したことは、近代思想史上の見のがし得ぬ事件でもあった。

カレルの考察が白人中心であること、またフランスとアメリカを中心としている点は、昭和十年前後の世界の情勢から考えてやむ得ぬことであっただろう。カレルは自分の知らないことは扱わないから、アジアの民族の歴史や文化、あるいは黒人文化に立ち入ることはない。しかし昭和十年前後、新世界と英語圏の代表としてのアメリカ、旧世界とラテン語圏諸国の代表としてのフランスを考えることは、今はやりの言葉で言えば、先進国の人間と、先進国病の観察ということに等しい。日本も先進国の仲間入りしたをした今日、本書の中でカレルの述べていることは他人事ではない。現在の自分や、現在の日本を考える場合、多くの重要な視点を与えてくれるのである。カレルの観察や発言(特に最終章)の中には、現在の通念から言うと、少し違った見方ができるのではないかと思われるが、私はもっぱらカレルの原典を忠実に再現することにつとめることにした。最近も著名な医学の教授に、「最新の医学から見て、カレルはどのようなものか」とお聞きしたところ、大筋のところは変っていないだろう、とのことであった。「人間とはいかなるものであるか」を科学的に考えたい人には、カレルの本は依然として類書の少ない良書なのである。

最後に、カレルとその生涯と業績の概略を紹介しておこう。

アレキシス・カレル(Alexis Carrel, 1873-1944)はフランス(Sainte-Foy-les-Lyon)に一八七三年(明治六年)六月二十八日に生まれた。ディジョン(Dijon)及びリヨン(Lyon)の大学に学び、一九〇〇年(明治三十三年)にリヨン大学で医学の学位を取得、そこで二年間、講義用の死体解剖助手をしながら自分の研究をはじめた。しかし、当時の唯物論的医学の風潮が強かったフランスの大学においては神秘家的の素質のあるカレルの学者としても前途は明るいものではなかった。それに幻滅を感じたカレルは三十二歳の時(一九〇五年、明治三十八年)にカナダに渡り、牧畜業をやろうとする。幸いにシカゴ大学のハル生理学研究所(the Hull Laboratory of the University of Chicago)から声がかかってそこに勤務することになり、牛の牧場を作ることを断念した。更に幸いなことには、彼の才能がフレキスナー(Simon Flexner, 1863-1946)の目にとまり、ニューヨークにあるロックフェラー医学研究所(the Rockfeller Institute for Medical Research) スタッフとして招かれることになった。フレキスナーは赤痢菌を分離したり、脳脊髄膜炎の治療血清を発展させたすぐれた細菌学者・病理学者であると共に、他人の才能を見出してその業績を伸ばしてやるという研究組織のリーダーとして稀なる素質をもっていた。ロックフェラー医学研究所の設立に彼が参加し、そこで指導者の地位にあったことは、カレルのためにも、また日本の野口英世にとっても、いな医学の進歩そのものにとっても極めて幸いなことであった。フレキスナーなかりせば、カレルも野口もなかったことは、ほとんど確かなのであるから。

フレキスナーの下でロックフェラー医学研究所で研究するようになってからのカレルは、魚が水を得たように生き生きとし、次から次へと大きな業績をあげた。そして六年後の一九一二年には同研究所の正会員になった。この年に彼は、血管縫合と内臓移植の新法の開発によってノーベル生理学・医学賞を授けられた。彼は更に肉体から切り離された組織を生体外で培養し、無限に生かしておくという可能性の研究を行なっている。そして、この当時としては突飛ともいえる仮設を実証したのである。すなわち、彼はまだ卵の中にいる鶏の雛から心臓の組織が昭和二十一年まで、つまり彼の死後二年経つまでガラスの器の中で生き続けていたわけである。この実験は培養液さえ適当であれば、組織の細胞は普通考えられるよりも何倍の長さに生きることを証明したわけで、生体を考える上で特別に意味深いものであることは言うまでもない。

ノーベル賞を受賞した翌年の一九一三年(大正二年)に、彼はド・ラ・マリー伯爵未亡人と結婚した。この婦人はアン・ド・ラ・モットの名前でリヨン大学時代から彼の実験助手をしており、カレルがアメリカに来てからもずっと彼の仕事を助けていた人である。

一九一四年(大正三年)に第一次世界大戦が勃発するや、カレルはフランス軍の軍医少佐としてフランスにもどる。そしてコンビエーニュ(Compiegne)にロックフェラー財団の援助を受けて研究所と陸軍病院を建て、妻とともにそこで働いた。そして一九一九年(大正八年)までそこにいる間、カレルは二人の偉大な学者と出会い、大きな業績をあげた。

その一人は、英国の化学者デイキン(Henry Drysdale Daikin, 1880-1952)である。カレルはデイキンと協力し、外傷に対する、いわゆるカレル・デイキン治療法を開発した。カレル・デイキン液(単にデイキン液ともいう)は画期的な防腐消毒液であって、それは生きている細胞には何の害を与えることなく、血漿の中にあっても効力を失わず、しかも傷口の治療にあたって生きている細胞と死んだ細胞を分けやすくすという。この消毒液のおかげで第一次大戦においては無数の傷病兵の生命が救われ、かつ無数の四肢切断手術が不要になったのである。

第一次大戦が終わるとカレルは再びロックフェラー研究所にもどり、大きな実験を続けた。しかし、夏はフランスのプルたーニュ海岸の小島(Island of St, Gildas) で過すのが常であった。その頃、アメリカの有名な飛行家リンドバーグ(Charies Lindbergh 彼がthe Spirit of St. Louis 号でニューヨーク=パリ大西洋横断飛行に成功したのは一九二五年、大正十四年)がカレルの仕事に関心を示し、隣の島を買ってしばらくそこに住んだ。そしてカレルの指導を受け、かつカレルに協力して、一九三五年(昭和十年)、人工心臓(心臓ポンプ)を開発した。そして、この年にカレルは『人間――この未知なるもの』を最初フランス語で、続いて英語で出版する。これはただちに国際的な大ベストセラーとなり、医学や生理学に関係ない人にもカレルの名前は広く知られるようになった。

一九三九年(昭和十四年)、第二次大戦が勃発すると、六十六歳の高齢にも拘わらず、カレルは再びロックフェラー研究所を辞任し(名誉メンバーとなる)、同年九月に祖国に奉仕するためにフランスに帰り、フランス公衆衛生省の特別任務についた。彼は子供に及ぼす栄養不良の影響を研究するためのリサーチ・センターの建設のため八方奔走し、アメリカやスペインでも財政援助を求めたが戦時中のこととて実現しなかった。ところが一九四〇年(昭和十五年)、フランスがヒトラーに降伏し、ヴィシー政権が成立するや、カレルはその首相のパタン元帥(Henri P.O. Petain, 1856-1951)の許可を得、パリにフランス人間問題研究財団(Fondation Francaise pour l'Etude des Problemes Humains)を設立した。ここでは彼の指揮の下で、すべての人間に関する問題が科学的に研究され、実際に応用できるような総合的結論に達することを目指して仕事が進められた。しかしこの財団は、彼が一九四四年(昭和十九年)十一月五日にパリでなくなる少し前に閉鎖された。いかにもカレルらしい理想の下ではじめられた研究機関であったが、三年ほどしか生命がなかった。ドイツ軍占領下のパリという条件の悪さであろう。また四十年間も勤めたロックフェラー研究所の安定した地位を、二度の大戦の度ごとに辞任してフランスの救援にかけつけたカレンではあったが、ヴィシー政権と関係あったことは、第二次戦後のフランスでのカレンの人気にはマイナスに働いたようである。

カレルを知っている人の評価によると、彼の最も目立つ特徴は「驚くべきバイタリティ」であり、彼の性格を説明する一番よい言葉は「大胆さ」であろう、とのことである。彼の外見はかなり異様なものであった。身長は低く、はげ頭で、頭にきっちり合う黒あるいは白の室内用縁無し帽をかぶり、鼻眼鏡をかけ、近眼の目は一方が茶色で一方は青色であったという。長い間アメリカに住んだので、英語はフランス語同様に上手に書くことができたが、しゃべる時の英語にはフランスなまりが強かった。疑いもなく卓越した自然科学者ではあったが、神秘家的なところがあり、生涯の大部分の間、教会には通わなかったが本質的にはカトリックであった。なお、死ぬ数週間前には正式にカトリック教会に帰依し、終油の秘蹟を受けている。

『人間――この未知なるもの』の日本語訳は今は書店で求めることはできないが、前にも言及した桜澤如一氏のものがある。これは私が最初にカレンに触れた本であるし、一種の迫力ある名文である。櫻澤氏が底本として用いたのはフランス語版("L' Homme--cet Inonu" Librairie Plon, 1935)であり、今回私が底本として使用したのは英語版("Man, the Unknown" Harper and Bros and Bros, 1935; Halcyon House Edition, 1938)である。もちろん両者の間に内容的な相違はないが、表現の上ではかなりの相違がある。同じことでフランス語版の方がうまく表現されていると思われるところもあるし、英語版の方がよいと思われるところもある。また少数ではあるが片方にあって片方にない箇所もある。フランス語版にあって英語版にない場合で、しかも重要だと思われる場合は、カギ括弧でフランス語版だけにある表現を補っておいた。

またドイツ語訳はズユースキントによるものであるが(W.E.Suskind 独訳。表題は "Der Mensch――Das Unbekannte Wesen" LIST Bucher 45, Munchen, 1955)、これは解説的・意訳的であって、英語版は仏語版で分かりにくいところを正確に理解するのに時々役立った。著者の名前 Alexis Carrel は、フランス語読みにして表記すればアレキシス・カレルと言うのが普通であり、また櫻澤氏もそうしているので習慣に従った。訳文は日本語としての平明さを第一に考えたので、原文にある勁駿な感じを再現できなかったことを惧れている。

他の専門的でないカレルの著書には、次のようなものがある。

『祈り』("La Priere" 英訳は "Prayer" 英訳者は D.Wright, London, 1947; New York,1948)――この本はまだ読んでいないので何とも言えないが、内容は本書からほぼ推測できるような気がする。

『ルルドへの旅』("Le Voyage de Lourdes" 英訳は "Voyage to Lourdes" 英訳者は V.Peterson, New York,1950)――ルルドは南フランスのスペイン境にある村である。ピレネー山脈に近いこの寒村に一八五八年の二月十一日から六月十六日にわたり、べルナデット・スピルー(Berunadette Soubirous)という少女に聖母マリアが現われ、それに引き続き、多くの奇蹟が起ったと言われる。慎重な医学的調査の結果の末、ローマ法王はこれを真に奇蹟と判断した。今でも年間三百万人という巡礼がここに出かける。そのうち約五万人は不治と断定された病人や身体障害者である。ぺルナデットは後に聖人に列せられた。医学的に癒るということは、信心深い人には有難いことであるが、科学者には嘲笑の的となる。こうした時にカレルはルルドに行き、奇蹟と認めざるを得ないという確信に達するのである。この本の日本語訳は、稲垣良典氏訳で出版されている。日本に長いこといたスぺイン人神父は、元来は医学生であったが、目の前で奇蹟が起ったのを見て神学校に転学したのとのことであった。カレルがルルドの奇蹟を認めたことは当時、方々に重大な波紋を起したのである。私も二十七歳の時(ドイツ留学中)、盲目者巡礼団の奉仕者の一人として「ルルドへの旅」をカレルに倣って行ったことがあるが、その体験を一口で説明することは難しい。

『人生論』("Reflexions sur la Conduite de la Vie" 英訳は "Reflections on Life" 英訳者 A.White, London, 1952; New York, 1953. 独訳の表題は、 "Betrachtungen sur Lebensfuhrung" 独訳者は E. Hubacher, Zurich, 1950. 邦訳は杉靖三郎・大竹健介共訳『生命の智恵』。ただしすでに絶版で、三笠書房から来春拙訳で刊行の予定)――私が読んだのは前に述べたように、この独訳版である。『人間――この未知なるもの』には生理学的部分もあるが、本書ではその哲学部分が主である。表題は直訳すると「人生のおくり方についての諸考察」ということになる。人生についての、いかにもカレルらしい意見が示されている。『日記と断片』(LIST apres Jour" 独訳者は Charlotte Teesmer―Hess)――カレルはいわゆる日記はのこさなかったが、彼が二十歳の青年の頃から、

その語、約半世紀にわたって、彼は絶えず頭に浮んでくるアイデアや意見を、ノートや手帖や紙片に書き留めておいた。これが彼の死後まとめられたのである。青年の頃に頭に浮んだことが、いかに四十年後に『人間――この未知なるもの』にまとまって行くかふかが分かって面白い。断片として記され、出版の意図はなかったと思われる点で、パスカルの『パンセ』と一脈通ずるところがある。パスカルの方は主題によってまとめられているが、カレルの方は年代順にまとめられている。断片として提示されているだけに、本としてまとめられた場合よりも、もっと鋭く、もっと個人的な色彩を帯びている。一断章ずつ読んでは知的興奮を体験したドイツ留学の日々を思い出す。そのほか英語版の表題で『文明人の形式』("The Making of Civilized Man" 1937) があるとのことでるが、まだ見ていない。

次にカレルの専門的な業績をあげておく。そのいずれも私は読んだことがないし、また読むつもりもないが、彼の専門の仕事を知る上には参考になる。

『生体外でも組織が生きることの証明』(”Manifested Life of Tissues outside the Organism" with M.T. Burrows, 1911)

『細菌感染した傷口の手当』("Culture of Organs" with C.A. Lindbergh, 1939)

カレルの伝記としては "Alexis Carrel, 1873-1944"(R. Soupault, Paris, 1951)が標準的とされている。

カレルは『人間――この未知なるもの』を書いてからは、広汎な一般読者を得たので、一般新聞雑誌にも紹介記事が出ることがしばしばあった。『タイム』の一九三八年六月十三日号、一九三九年四月二十四日後、『リーダーズ・ダイジェスト』の一九四一年三月号などが、その頃の彼の評判を伝えてくれている。

この翻訳ができるにあたっては三笠書房の前原成寿氏、山田亮子さん、特に上木治子さんの御援助を得た。厚く御礼申し上げる次第である。

昭和五十五年八月末日

はじめに

この本の著者である私は、ただの科学者である。大部分の時間を実験室のなかで、生命のあるものを研究しながら過ごしている者である。そして残りの時間を、世の中で人間を観察し、理解するのに費している。私は科学的な対象にならないものまで論ずる、などとは言わない。

Preface MAN THE UNKNOWN.png

この本の中で、私は知っていることだけを述べ、まだ明らかでないものとははっきり区別するように努めている。そして世の中には、分からないことや、知ることができないことがあるのを認めている。私は人間を、あらゆる時代を通し、すべての国における観察、経験の積み重ねとして見ている。しかし、私が描写しているものは、自分自身の目で見たものか、関係のある人から直接聞いたものである。私が、途方にくれるほど複雑な生命の現象を、大して苦労もせず、別に点を稼ぐこともなく研究できる立場にあったのは、きわめて幸運であった。私は人間の活動形態のほとんどすべてを観察してきた。貧乏人と金持ち、健康な人と病める人、学識の高い人と無学な人、精神薄弱の人、抜け目のない人、犯罪者等と知合いであった。また、農場主や労働者、事務員、商店主、金融業者、製造業者、政治屋、政治家、軍人、大学教授、学校教員、牧師、農夫、ブルジョワ、貴族等をも知っていた。こういう生活環境のおかげで、私は哲学者や芸術家、詩人や科学者とも知り合った。天才、聖人にも知己を得た。それと同時に、細胞組織の奥深く、また計り知れない頭脳の中にあって、肉体的、精神的現象の基盤をなしているメカニズムについて研究したのである。

In this book he has endeavoured to describe the known, and to separate it clearly from the plausible. Also to recognize the existence of the unknown and unknowable. He has considered man as the sum of the observations and experiences of the observations and experiences of all times and of all countries. But what he describes he has either seen with his own eyes or learned directly from the those with whom he associates. It is good fortune to be in a position to study, without marking any effort or deserving any credit, the phenomena of life in their bewildering complexity. He has observed practically every form of human activity. He is acquainted with the poor and the rich, the sound and the diseased, the learned and the ignorant, the weak-minded, the insane, the shrewd, the criminal, etc. He knows farmers, proletarians, clerks, shopkeepers, financiers, manufactures, politicians, statemen, soldiers, professors, schoolteachers, clergymen, peasant, bourugeois, and aristocrats. The circumstances of his life have led him across the path of philosophers, artists, poets, and scientists. And also of geniuses, heroes, and saints. At the time, he has studied the hidden mechanisms which , in the depth of the tissues and in the immensity of the brain, are the substratum of organic and mental phenomena.

私がこのように壮大な光景をまのあたりに見ることができたのは、現代文明が生み出した科学技術のおかげである。こうした技術によって、同時にいくつかの対象に注目することができた。私は新しい世界に住むばかりでなく、古い世界にも住んでいるのである。そして、ロックフェラー医学研究所のためにサイモン・フレキスナーが集めた科学者の一人として、その研究所で多くの時間を過せるという特権を持っていた。ここで私は、メルツァやジャック・レープ、野口英世やその他の偉大な専門家たちが生命のいろいろな現象を分析している間、それらを考察してきたのである。フレキスナーの天才により、生物の研究は、それまでとは較べものにならない、広い視野のもとに行われている。人間ができるまでの、各器官のすべての段階における状態が、これらの実験室で調査されている。物理学者たちはレントゲンを使って、人間の組織の単体である分子の構造、すなわち、それらの分子を構成している原子の空間的関係を明らかにしている。化学者と物理化学者は、体の中にあるもっと複雑な物質、例えば血液中のヘモグロビンや、組織や体液の中の蛋白質や、絶えず原子を分裂、集合させる働きのある酵素などの分析に取り組んでいる。また分子構造そのものでなく、それが体液に入って、互いにどんな関係があるかを研究している化学者もいる。つまり、組織は常に変わっているのに、血液の成分は一定に保っている。物理化学的な均衡についての研究である。このようにして、生理的現象の化学的な面も明らかになってきた。生理学者のいくつかのグループは、さまざまな科学技術を駆使して、原子の集合、構成によってできているさらに大きな組織、器官や血清の細胞、つまり生きている物質そのものを研究している。彼らは、これらの細胞、その結合状態、周囲との関係を調整している法則、器官と体液からできている人間全体、宇宙の環境がそれに与える影響、化学物質が組織や意識に及ぼす効果についても調べている。また、ビールスやバクテリアのように、それが組織に入ると伝染性の病気を起す微小な存在、組織がそれと闘う素晴らしい力、癌や心臓障害や腎炎のような、組織を変質させる病気、ということを研究している専門家もいる。ようやく、個体とその化学的基礎という重要な問題も、うまく解明され始めている。私は、これらを専門に研究している優れた学者の話を聞き、その実験の結果をたどるというチャンスに、例外的に恵まれている。そして、それ自身は動く力のない物質が組織を作ろうとする力、生命の特性、人間の体と心の調和などを大変美しいと思った。そしてさらに自分自身でも、外科、細胞生理学、心霊学といったきわめて広汎な対象を研究している。これはこの仕事をやるために、科学的な研究が自由にできるような設備を使えたからこそ、初めてできたのである。フレキスナーの心の中に、生物学の新しい概念と新しい研究方法が浮かんだのは、ウェルチの着想の鋭さとフレデリック・T・ゲイツの地に足のついた理想主義によるものと思われる。フレキスナーは、純粋な科学する心を持った人のために、研究者の時間を節約し、お互いの協力を容易にして、さらによい実験技術を生み出せるような手法を考案してくれたのである。この改革のおかげで、自分の研究を一層広めうるだけでなく、以前には何人もの科学者が一生かかってようやく得たような知識を、直接に知ることもできるようになったのである。

He is indebted to the techniques of modern civilization for the possibility of witnessing such a gigantic spectacle. These techniques have enabled him simultaneously to give his attention to several subjects. He lives in the New World, and also in the Old. He has the privilege of spending most of his time in the Rockefeller Institute for Medical Research, as one of scientists brought in that Institute by Simon Flexner. There he has contemplated the phenomena of life while they were analysed by incomparable experts such as Meltzer, Jacques Loeb, Noguchi, and many others. Owing to the genius of Flexner, the study of living things has been undertaken with a broadness of vision so far unequalled. Matter is investigated in those laboratories at every level of its organization, of its ascension toward the making of man. With the help of X-rays, physicists are unveiling the architectonic of the molecules of the simpler substances of our tissues-that is, the spatial relations of the atoms constituting those molecules. Chemists and physical chemists devote themselves to the analysis of the more complex substances encountered within the body, such as the haemoglobin of the blood, the protein of the tissues and humours, and the ferments responsible for unceasing splitting and building up of those enormous aggregates of atoms. Instead of directing their attention to the molecular edifices themselves, other chemists consider the relations of those edifices with another when they enter the fluids of the body. In short, the physicochemical equilibria that maintain constant the composition of blood scrum in spite of the perpetual changes of tissues. Thus are brought to light the chemical aspects of physiological of phenomena. Several groups of physiologists, with the aids of the most varied techniques, are studying the larger structures resulting from the aggregation and organization of molecules, the cells of the tissues and of the blood-that is, living matter itself. They examine those cells, their ways of association, and the laws governing their relations with their surrounding; the whole made up of the organs and hyumours; the influence of the cosmic environment on the whole; and the effects of chemical substances on tissues and consciousness. Other specialists devote themselves to the investigation of those small beings, the viruses and bacteria, whose presence in our tissues is responsible for infectious diseases; of the marvellous methods used by the organism in its fight against them; of the degenerative disease, such as cancer, heart lesions, nephritis. Finally, the momentous problem of individuality and of its chemical basis is being successfully attacked. The writer has had the expectational opportunity of listening to great men specialized in these researches, and of following the results of their experiments. Thus, the effort of inert matter toward organization, the properties of living beings, and the harmony of our body and our mind appeared to him in their beaty. In addition, he himself has studied the most diverse subjects, from surgery to cell physiology and to metapsychics. This was made possible by facilities which, for the first time, were the disposal of science for the performance of its task. It seems that the subtle inspiration of Welch and the practical idealism of Frederick T. Gates caused new conceptions of biology and new formulas for research to spring from Flexner's mind. To the pure spirit of science Flexner gave the help of new methods designed to save the workers' time, to facilitate their free co-operation, and to create better experimental techniques. Owing to these innovations, one can not only undertake extensive researches of one's own, but also acquire a first-hand knowledge of subjects whose mastery in former days necessitated the whole lifetime of several scientists.

現在、われわれは、人間についての情報があまりにも多すぎて、それをうまく使いこなせないでいる。役立てるためには、知識が総合的で簡潔でなくてはならない。私はこの本を人間に関する学術論文にしようなどとは思っていない。そういう論文であったら、何十冊にもなるだろう。私はただ、人間に関するデータを、分かりやすくまとめようとしているのである。数多くの基本的な事実を、大変分かりやすく述べながら、しかも決して初歩的でない本を書こうとしている。科学を通俗化しようというのではなく、また、一般の人に現実の弱い愚かしい面を見せようというのでもない。私は一般の人々ばかりでなく、学者のためにもこれを書いたのである。

We now possess much a large amount of information on human beings that its very immensity prevents us from using it properly. In order to be of service, our knowledge must be synthetic and concise. this book, therefore, was not intended to be a treatise on Man. For such a treaties would run into dozens of volumes. The author's intention was merely to bound up an intelligible synthesis of the data which we possess about ourselves. He has attempted to describe a large number of fundamental facts in a very simple manner, and still not to be elementary. Not to indulge in scientific popurarizetioin or to offer to the public a weak and childish aspect of reality. He has written for the scholar as well as for the layman.

私は、それが本質的にどんなに難しくても大胆な試みであるか、よく知っている。一冊の小さい本の中に、人間に関する知識を全部盛り込もうとしたのである。もちろん、それに成功しているとは言えない。専門家は、自分たちの方がもっとよく知っているし、私が言うのは上っ面のことだけだと言って満足しないだろう。また、一般の人は、あまりに専門的に細かすぎると喜ばないかも知れない。しかし、人間自身について総合的に知るためには、科学のいろいろな分野のデータをまとめて、われわれの調和のとれた行動と思想の底に隠れている、肉体的、化学的、生理的なメカニズムを、力強いきびきびしたタッチで描写することが絶対に必要なのである。それがどんなに無器用で、たとえ部分的には失敗だったとしても、やらないよりははるかによいのだ。

He fully understands the difficulties inherent in the temerity of his understanding. He has tried to confine all knowledge of man within the pages of a small book. Of course, he has not succeeded . He will not satisfy the specialists, because they know far more than he does, and regard him as superficial. Neither will be please the good public, for this volume contains too many technical details, However, in order to acquire a synthetic knowledge of ourselves, it was indispensable to summarization the data of several sciences, and also to depict with blood and rapid stokes the physical, chemical and physiological mechanisms hidden under the harmony pf our acts and our thoughts. We must realize that an attempt. however awkward and thought partly a failure, is better than no attempt at all.

大量の情報を小さいスペースに要約しなければならないということには、大きな欠点もある。述べていることが、全くの観察と実験から出てきた結論であっても、独断的に見えてしまう。生理学者、衛生学者、医師や教育者、経済学者や社会学者が何年もかかってやった問題も、ほんの数行の短い言葉で書かなければならないこともしばしばあった。実際、この本のほとんど一字一句が、一人の科学者の長きにわたる労苦、忍耐強い研究、時にはたった一つの問題の解明のために一生涯をかけたような労苦の結晶なのである。私は簡潔にするために、仕方なく大量の観察結果を短く要約している。そこで事実を述べているにも拘らず、断言する形になってしまっている。正確さを欠くように見えるところがあるのも、同じような理由からである。器官と心の現象の大部分は、まとめて扱われている。だから、かなり違うものが同じグループにまとめられている。ちょうど、遠くから見ると、家も岩も木も、お互いに見分けがつかないようなものである。この本では、真実を述べてはいるが、ただおおよそ正確であるにすぎないのだ、ということは覚えておいてもらわねばならない。広い分野にわたる対象について短く述べようとすれば、どうしても欠けたところができるのはやむをえないのである。しかし、景色をスケッチするには、写真のようにすべて細かいところまで描くことは求めてはいけないのである。

The necessity of compressing a large amount of information into a short space has important drawbacks. It gives a dogmatic appearance to propositions which are nothing but conclusions of observations and experiments. Subjects that have engrossed physiologists, hygienists, physicians, educators, economists, sociologists for years have often had to be described in a few lines or a few words. Almost every sentence of this book is the expression of the long labour of a scientist, of his patient researches, sometimes of his entire lifetime spent in the study of a single problem. For the sake of conciseness, the writer has been obliged briefly to summarize gigantic masses of observations. Thus , descriptions of facts have been given the form of assertions. To a similar cause may be attributed a seeming lack of accuracy. Most organic and mental phenomena have been treated in a diagrammatic manner. Therefore, thing s that markedly differ appear to be grouped together. As, at a distance, house, rocks, and trees are not distinguishable from one another. It must not been forgotten that in this book the expression of reality is only approximately accurate. A brief description of an immense subject involves inevitable defects. But the sketch of landscape should not be expected to contain all the details of a photograph.

この仕事を始める前に、私はこれがどんなに難しいか、ほとんど不可能に近いのではないか、と考えていた。しかし、誰かがやらねばならないから、というだけの理由で、自分がすることにした。というのは、人間は現代文明を今のままの方向で続けていくことはできないし、それは頽廃しているからだ。人は、自分たちの体と心が、星の世界の法則ほどはっきりはしていないにしろ、容赦のない点では優るとも劣らない自然の法則に支配されていることに十分気がついていない。また、自然の法則を破れば、必ず罰を受けることにも気づいていない。だからこそ、宇宙や人間同士や自分の内面や、また器官や心についての必然的な諸関係を学ばねばならないのである。人間がすべてのものより優れているというのは事実である。もし人間が退化するようなことがあれば、文化の美しさも、自然界の壮大ささえも消え失せてしまうだろう。こういう理由で、この本は書かれたのである。静かな田舎で書かれたのではなく、ニューヨークという混乱と騒音と疲労の地で書き上げられた。私は何年もの間、現代のかかえているさまざまの大きな問題を一緒に検討してきた友人や哲学者、科学者や法律家や経済人たちに、この仕事をやるようににと勧められてきた。フレデリック・R・クーダートの洞察力は、アメリカの枠を超えて、ヨーロッパまで見通しており、これがこの本を書く契機になった。実際、世界の国の大部分は、北アメリカの先導に従っている。工業文明の精神と技術を盲目的にとり入れた国々、イギリス、フランス、ドイツはもちろん、ロシアもアメリカ合衆国と同じ危険に曝されている。人間の関心は、機械や、ニュートンやアインシュタインの宇宙を創り出した肉体的、精神的な働きへと、移り変わらねばならない。

Before beginning this work the author realized its difficulty, its almost impossibility. He undertook it merely because somebody had to undertake it. Because men cannot follow modern civilization along its present course, because they are degenerating. They have been fascinated by the beauty of the science of inert matter. They have not understood that their body and consciousness are subjected to natural laws, more obscure than, but as inexorable as, the laws of the sidereal world. Neither have they understood that they cannot transgress these laws without being punished. They must, therefore, learn the necessary relations of the cosmic universe, of their fellow men, and of their inner selves, and also those of their tissues and their mind. Indeed, man stands above all things. Should he degenerate, the beauty of civilization, and even the grandeur of the physical universe, would vanish. For these reasons this book was written. It was not written in the peace of the country , but in the confusion, the noise, and the weariness of New York. The author has been urged to carry out this work by his friends, philosophers, scientists, jurists, economists, with whom he has for years discussed the great problems of our time. From Frederic R.Coudert, whose penetrating vision reaches, beyond the horizons of America, those of Europe, came the impulse responsible for the book. Indeed, the majority of the nations follow the lead of North America. Those countries that have blindly adopted the sprits and techniques of industrial civilization, Russia as well as England, France, and Germany, are exposed to the same dangers as the United States. Humanity's attention must turn from the machines and the world of inanimate matter to the body and the soul of man, to the organic and mental processes which have created the machines and the universe of Newton and Einstein.

この本は、現代人に関する科学的データ全部を提供して、みんなの判断に任せると言っているのである。われわれは自分たちの文明の弱点に気づき始めた。多くの人々が、現代社会によって押しつけられた独断的な信条を振り払いたかっている。これは、そういう人たちのために、そしてまた精神的、政治的、社会的変化の必要だけでなく、工業文明をくつがえし、人間の進歩についての概念を新しく創る必要があることを認めるだけの大胆さを持った人たちのために書かれたものである。そこでこの本は、毎日子供もを育て、人間を形成し、指導する仕事をしている人たちに捧げられている。また、学校の教師、衛生学者、医師、牧師、社会奉仕家、大学教授、裁判官、陸軍将校、技師、経済人、政治家、産業界の指導者たちに捧げられている。また、ただわれわれの心と体について知りたい、という人にも捧げられている。つまり、男性にも女性にもすべての人に捧げられたものである。本書は、科学的観察によって明らかにされた人間に関する事実を、飾らずにそのまますべての人々に提示しているのである。

The only claim of this book is to put at everyone's disposal an ensemble of scientific data concerning the human beings of our time. We are beginning to realize the weakness of our civilization. Many want to shake off the dogmas imposed upon them by modern society. This book has been written for them, and also those who are bold enough to understand the necessity , not only mental, political, and social changes, but of the overthrow of industrial civilization and of the advent of another conception of human progress. This book is, therefor, dedicated to all whose every day task is the rearing of children, the formation or the guidance of the individual. To school-teachers, hygienists, physicians, clergymen, social workers, professors, judges, army officers, engineers, economists, politician, industrial leaders, etc. Also to those who are interested in the mere knowledge of our body and our mind. In short, to every man and every woman. It is offered to all a simple account of facts reveled about human beings by scientific observation.

第一章 人間とは何か――その多様な資質の未来 P.35

「人間」を再吟味することから出発する P.35

自分では動けないものを扱う科学と、生物を扱う科学を較べてみると、ひどいアンバランスがある。天文学、機械学、物理学は、数学の言語によってきわめて簡潔に、美しく表現することのできる概念に基づいている。そして、古代ギリシアの遺跡のように、よく調和のとれた宇宙を形作っている。仮設を縦糸に、計算を横糸に使って、素晴らしい織物を織り上げる。しかし、生物に関する科学はそうはいかない。生物の現象を調査する学者たちは、まるでジャングルに踏み迷ったようなもので、魔法の森の中のように、まわりにある無数の木は絶え間なく所を変え、形を変えるのである。彼らはおびただしい事実におしひしがれ、それを描写することはできても、数学的な方程式で定義することはできない。物質の世界に属するものは、原子であろうと星であろうと、岩であろうと雲であろうと、鉄であろうと水であろうと、重さとか容積のような実質があるので、抽象化することができる。そして、具体的な事実そのものではないこの抽象が、科学的理論なのである。対象物を監察する科学は状態を描写するだけで、程度は低い。描写によって現象を分類するだけである。しかし、数量は異なっても変らない関係――つまり自然の法則というものは、科学が具体的なものから抽象的なものになってきてきてはじめて、現れてくるものなのである。物理学と化学が、あのように素晴らしい急速な進歩を遂げたのは、抽象的で、かつ数量的であったからなのである。物理や化学は自然の最終的な摂理をあばくとはいわないまでも、将来どんなことが起るか予測させ、時には、それを思うままに決める力さえ与えてくれる。物質の組織や特性の秘密を学ぶことにより、われわれは、地球上に存在するほとんどすべてのものを支配できるようになった。ただ、人間だけはそれに含まれないのである。

生きもの、特に個々の人間を研究する科学は、全般的にずっと遅れている。全般的にずっと遅れている。まだ観察・描写の段階にとどまってるのだ。人間というのは、きわめて複雑に」でき上がっていて、細かく分けることはできない。簡単に表わすことなどとてもできない。一部分にしろ、また外界との関係にしろ、いっぺんに把握する方法などありはしないのである。われわれは自分を分析するために、さまざまなテクニックに頼り、さまざまな科学を利用しなければならない。それぞれの科学は、共通の対象に対して当然違った意見を出す。それぞれの分野の、特別の方法で得られる情報だけで判断するからである。そして、この判断を全部寄せ集めても、具体的な人間からはほど遠い。無視してはいけない大事なことまで見落している。解剖学、化学、生理学、心理学、教育学、歴史学、社会学、経済学といったものは、人間を研究し尽くしてはいない。専門家たちが言う人間というものは、具体的な、本当の人間からほど遠いのである。それぞれの分野の技術によって得た概要を寄せ集めたものにすぎない。

第三章 行動する肉体と生理 P.90

各人の姿形はその人の素質と能力を現している P.94

各人はその姿形や、その振舞いや、顔つきによって特徴づけられる。その外面的な形が、体と心の素質を表している。ある民族においては、その形は個々人の生活様式によって異なっている。ルネッサンス時代の人々の生活は耐えざる闘いであり、彼らは常に危険と厳しい気候に馴らされ、レオナルド・ダ・ビンチやミケランジェロの傑作にも強く感激し、また、ガリレオの発見にも興奮できる素質があったのであって、スチーム暖房の利いたアパートに住んで、事務所も冷暖房されており、屋根付きの車を乗りまわし、馬鹿げた映画を見て、ラジオを聴き、ゴルフやブリッジをする現代人とは似ても似つかない。人間はそれぞれの時代の刻印を受ける。われわれは、自動車や映画や運動競技によって作り出された、新しいタイプの人間を観察し始めている。ある者は肥っていて、組織はたるんでおり、皮膚の色はあせ、腹は突き出ており、脚は細く、態度はぶざまで、知性のない粗野な顔つきをしているが、こういうタイプの人間はラテン系の国でより多く見かけられる。またある者は、特にアングロ・サクソン人に多いが、肩幅が広く、ウエストは細く、鳥類のような頭蓋骨をしている。人間の姿は、生理の習慣によって、また日常の考え方によってさえ形作られるのである。その特徴の一部は、皮膚の下を骨に沿って走っている筋肉による。これらの筋肉は、行った運動によって大きさが決まる。美しい体は、筋肉と骨格の調和のとれた発達から生まれる。その完成の極まった姿は、ペリクレスの時代のギリシアの競技者たちに現われ、フィディアスとその弟子たちが彼らの彫像を作って、それを不滅のものとした。顔、口、頬、まぶたの形、顔のシワは、皮膚の下にある脂肪組織の中の、平たい筋肉の習慣的な動きの状態によって決まる。そしてこれらの筋肉は、精神状態に大いに関係がある。各個人は実際に自分を表したい表情を、顔に出すことができる。しかし、永久にその仮面をつけているわけにはいかない。無意識のうちに、自分の精神状態をだんだん顔つきに表していく。年をとるにつれ、顔には一層全体的人間としての感情や欲求や抱負が豊かに現れてくる。青年の美しさは、生れつき調和のとれた顔立ちによるものである。年をとった人の美しさは、その精神からくるものであり、きわめて稀である。

「顔」は自分の説明書である P.95

顔つきは、隠された意識の働きによってさらに一層深いものを表している。この顔つきという開かれた本の中には、その個人の悪徳、美徳、知性、愚かさ、感情や非常に注意深く隠されている習慣ばかりでなく、その人の体の構造や、罹りやすい肉体と精神の病気についても述べられている。事実、骨、筋肉、脂肪、皮膚、髪の状態は、組織の栄養状態と関係が深い。そして組織の栄養は、血漿の成分によって、つまり内分泌腺と消化器系統の活動によって支配される。器官の状態は、体の外観に現われてくる。皮膚の表面は、内分泌線、胃、腸、神経組織の機能状態を反映している。そして各人の罹りやすい病気をも示している。事実、形態学的に異なった部類に属している人々は――例えば、大脳型、筋肉型、呼吸器型に属する人々は――肉体の病気にせよ、精神病にせよ、同じ型の病気になることはあまりない。背が高くてやせた人と肥った背の低い人の間には、機能的に大きな違いがある。背の高いタイプは、丈夫であろうと虚弱であろうと、結核や早発性痴呆症に罹りやすい。背が低くて肥ったタイプは、循環性精神病、糖尿病、リューマチ、痛風に罹りやすい。病気の診断や予後に関して、昔の医師が、気質や体質や病的特異質に重きを置いたのは、まことに当を得たことであった。各人は顔に、自分の肉体と精神の説明書をぶら下げているのである。

「平等」が優れた資質の芽をつんでいる P.294

「人間」といった場合の概念と、「個人」といった場合の概念を混同したために起ったもう一つの誤りは、民主主義的平等である。しかし、今や諸国家は、経験によってこの教義をたたき壊しつつある。だから、その誤りを力説する必要もあるまい。しかし、この平等は驚くほど長く続いていた。どうして人間はこんなに長い間、このような教義を受け容れることができたのであろうか? 民主主義の教義は、人間の肉体と精神の質を考慮にいれていない。それは個人という具体的事実にはあてはまらない。事実、一般的な人間は平等である。精神薄弱者と天才が、法の前に平等であるべきではないのだ。愚かな者、知性のない者、注意散漫で集中したり努力したりできない者は、高等教育を受ける権利はない。こういう人たちに、十分に発達している人々と同じ選挙権を与えるのは不合理である。男女の両性も同じではない。これらの違いを無視するのは、非常に危険である。平等の理念は、エリートの成長を阻害することで文明の崩壊に力を貸してきている。これとは反対に、各個人間に見られる相違は、明らかに尊重されなければ。現代社会には、偉大な人も劣る人も、すべて必要なのである。しかし、資質の優れた人を、劣っている人も、標準的な人も凡庸な人もすべて必要なのである。しかし、資質の優れた人を、劣っている人と同じ方法で教育しようとすべきではない。民主主義の理念に従って人間を規格化したために、弱者が優位に立つようになっている。どこでも弱者が強者より好かれる。弱者は助けられ、保護され、称賛されることさえある。病人や犯罪者や精神異常者のように、弱者は大衆の同情をひきつける。個性が崩壊したのは、平等という作り話を信じ、符号を好み、具体的な事実を蔑視したことに大きな原因がある。劣等なタイプを引き上げることは不可能であるから、人間に民主的平等をもたらすための唯一の方法は、全員を低いレベルに揃えることになる。こうして、個性が消えてしまった。

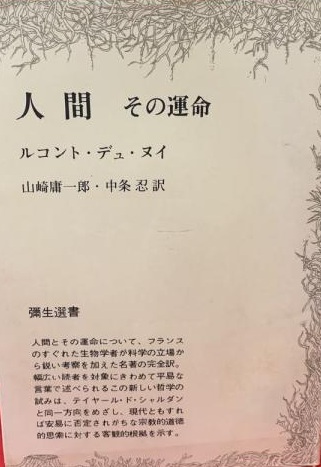

もう一人は、フランスの生物学者ピエール・ルコント・デュ・ヌイ(Pierre Lecomte du Nouy,1883-1947)との出会いである。カレルは彼と共に外傷の治療にあたったが、その経過においてルコント・デュ・ヌイは瘢痕形成の速度を計算する方程式を作り出したのである。この方法はカレルの本書の中でも紹介されているが、傷口の癒り方の早さから、患者の生理学的年齢を計算するという方法である。これによって無生物を対象とする物理学的時間とは違う生理学的時間があるということが証明された。これは本書に出てくる「内なる時間」という概念のもとになっている。ルコント・デュ・ヌイは十歳上のカレルを師とし、かつ友とし、絶大な影響を受けた。彼が生物学者として専門の領域にとどまることなく、広く人間の問題を扱った名著を書くに至ったのは、カレルの生き方に従ったものと言ってよいであろう。彼の没年である一九四七年(昭和二十二年)に出帆された『人間の運命』(Human Destiny”邦訳は山崎庸一郎・中条忍共訳『人間 その運命』(弥生書房 昭和四十五年刊)は、明らかにカレンの『人間――この未知なるもの』のスタイルに従っている。十六ヵ国語以上に訳され、名著としてその声価が定まっている。

もう一人は、フランスの生物学者ピエール・ルコント・デュ・ヌイ(Pierre Lecomte du Nouy,1883-1947)との出会いである。カレルは彼と共に外傷の治療にあたったが、その経過においてルコント・デュ・ヌイは瘢痕形成の速度を計算する方程式を作り出したのである。この方法はカレルの本書の中でも紹介されているが、傷口の癒り方の早さから、患者の生理学的年齢を計算するという方法である。これによって無生物を対象とする物理学的時間とは違う生理学的時間があるということが証明された。これは本書に出てくる「内なる時間」という概念のもとになっている。ルコント・デュ・ヌイは十歳上のカレルを師とし、かつ友とし、絶大な影響を受けた。彼が生物学者として専門の領域にとどまることなく、広く人間の問題を扱った名著を書くに至ったのは、カレルの生き方に従ったものと言ってよいであろう。彼の没年である一九四七年(昭和二十二年)に出帆された『人間の運命』(Human Destiny”邦訳は山崎庸一郎・中条忍共訳『人間 その運命』(弥生書房 昭和四十五年刊)は、明らかにカレンの『人間――この未知なるもの』のスタイルに従っている。十六ヵ国語以上に訳され、名著としてその声価が定まっている。

THE author of this book is not a philosopher. He is only a man of a science. He spends a large part of his time in a laboratory studying living matter. And another part in the world, watching human beings and trying to understand them. He does not pretend to deal with things that lie outside the field of scientific observation.(MAN THE UNKNOWN Alexis Carrel: LONDON & OATES 以下英文はこの本による。

THE author of this book is not a philosopher. He is only a man of a science. He spends a large part of his time in a laboratory studying living matter. And another part in the world, watching human beings and trying to understand them. He does not pretend to deal with things that lie outside the field of scientific observation.(MAN THE UNKNOWN Alexis Carrel: LONDON & OATES 以下英文はこの本による。