(朝日選書)1989年1月20日 第5刷発行

★猿谷 要著 アメリカ歴史の旅 イエスタデイ&トウデイ 1989年1月20日 第5刷発行 朝日選書 1989年7月3日 購入 歴史の真実と虚偽 黄金を夢みた征服者たち P.5

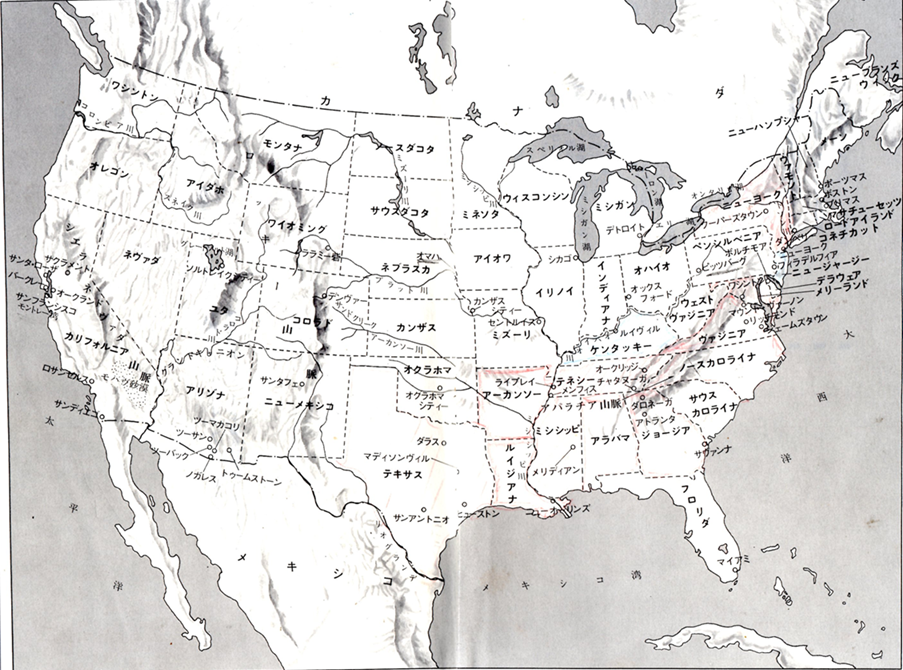

一体何が、これほど荒涼とした未知の半砂漠地帯に足を向けさせるような情熱を、人びとの心のなかにかき立てたのだろうか。 いくら進んでも、前途には果てしない山なみと、荒野と砂漠が広がっているばかりだった。私がいま自動車でその跡を追ってさえ、その空間の無限さに気も遠くなるほどなのに、四世紀半も昔に馬と羊を連れたスペイン人の探検隊は何に憑かれてこの広漠とした土地を、それを二年も三年もの歳月をかけて歩きまわったのだろうか。 絵のなかで見たことがあるロードランナーという奇妙な名前の鳥が、道の端をかすめるようにして走った。場所はアリゾナの南端、メキシコとの国境で、私が辿った砂利だけの山道は、十六世紀のなかばにスペインのコンキスタドール(征服者)たちが、飢えに苦しみながら歩きまわった場所なのである。その指揮官の名は、ッフランシスコ・バスケス・デ・コロナド――。 一五一九年から三年がかりでメキシコのアステカ帝国を滅ぼし、さらに一五三二年にはペルーのインカ帝国を征服したスペイン人たちは、その後、メキシコの北に横たわる未知の土地に対しても、探検隊を送りはじめた。碧眼にダーク・ブロンドの頭髪、濃い頬鬚を生やしたまだ三十歳の青年指揮官コロナドもその一人で、彼は一五四〇年、大部隊を編成してメキシコを出発し、彼らがニュースペインと総称していた新しい征服地の北辺を探る長途の旅についたのである。

コロナドにはもう一つ、具体的な夢があった。それは七つの不思議な魔法の都シボラを発見しようということである。イベリア半島がかつて回教徒に攻められたとき、七人のポルトガル司教が遁れて大西洋を渡り、七つの都を建設したという中世の伝説を、他の人びとと同じように彼も信じこんでいた。その時から二十年あまり前、スペインの他の探検隊ポンス・デ・レオンの一行もまた、不老不死の泉がそこにあると信じて、フロリダ半島を二度も探検したほどである。 ヨーロッパ人たちは、中世一千年の間にたくさんの伝説を、自分たちをとりまく外の世界に対して作っていて、それを新大陸にあてはめようとしたのだ。当時の絵のなかには、犬の頭をした人間の住む島や、えたいの知れない怪物のいる海が描かれていた。巨人やこびと、頭がなくて胸に眼がついている人間、翼のある鷲の頭の獅子などが、ヨーロッパの人の頭にでき上がっていた。コロンブスも西インド諸島に到着したとき、部下に命じて怪物を探させたほどである。 だから赤銅色の皮膚をした先住民族をこの大陸で見たとき、スペイン人たちの困惑はひどいものだった。彼らは一体何者で、どのように取り扱っかつていいか、スペイン人には判らなかったのだ。 結局、征服者はインディアンに強制労働をおしつけるようになり、インディアンのなかにはアクを抜いていないタビオカの汁を飲んで自殺する者が出たほどだという。一方では、インディアンを対等の人間として考えようとする修道士もいたし、インディアンの女と生活を始めるスペイン人たちも多かった。後に北米に上陸するイギリス人がインディアンを追い払いながら生活するのとは違って、中南米のニュースペインでは、よくても悪くても一つの世界の人々が混じり合って生活するようになった。コロナドも自分の探検隊のなかに、なんと千人近いインディアンを道案内や荷役のために加えていたのだ。 さて、そのコロナドは、話に伝えられた七つの都シボラを発見しただろうか。 物好きにも私が何時間も荒野を走り続けてやっと到達したメキシコ国境は、コロナド・ナショナル・メモリアルという名がつけられていて、このあたりで彼の一行は飢えに悩まされ、毒草を食べて何人もの人が死んでいる。しかし彼はなおも北へ向って進み、アメリカ西部独特のあの頂を水平にカットした山やまの上に、かなりの数の建物が群れているのを発見した。アドべという日焼きレンガの上に粘土をぬった建物で、太陽が直射するとそれは山肌と一緒に濃いピンクの色に輝いた。長旅のあと、やっと辿りついたコロナドの一行の眼には、ほんの一瞬、すばらしい宮殿のように見えたのである。 今の地名でいうと、それはニューメキシコとアリゾナの州境に近いズ二―のインディアン集落だった。トルコ石の繊細な細工を作る有名な部族である。コロナドは自分も負傷するほどの激戦を行なって、やっとこの集落を占領する。しかし彼があれほど夢に描いていたあのシボラの七つの都は、七つの小さなインディアン村にすぎなかった。 コロナドはひどく落胆したが、ここに駐屯しながら部下のロべス・デ・カルデナスの一行に西方を探検させる。そのカルデナスはホピ・プエプロのインディアンたちが住む地域を通りぬけたあと、そこから先は人も馬も進めないような大地の大亀裂に遭遇した。悪魔の爪痕だとしてもそれはあまりに大きすぎたし、神の造形だしても、それはあまりに恐ろしい姿だった。それがコロダド川が大地に刻んだグランド・キャニオンだったのである。 カルデナスたちがこの凄まじい光景を眼の前にして、どんなに驚いたか想像に難くない。その頃までヨーロッパ人がもっていた、もっとも精巧な新大陸地図でも、北米はほとんど輪郭さえ掴めていない霧のなかの大陸だったのだ。 コロナドは失望して一五四二年にメキシコに戻ったが、この未知の土地への限りない夢と冒険――先住民にとっては、まったくの災難となったが……これこそ、新大陸の世界へ旧大陸の人びとを急速に招きよせた最初の原因であったろう。私は炎熱のメキシコ国境を車で走りながら、その同じ道を通ったといわれるコロナド探検隊の巨大なエネルギーを、一つ一つの砂利の上に感じた。

メイフラワー号の神話 P.11

ボストンから南に車で一時間ばかり走った海岸に、プリマスという小さな町がある。一六二〇年に、あの有名なメイフラワー号がイギリスからここに到着し、アメリカ北東部最初の植民が行われた場所として、歴史の浅いこの国では最大の国民的史跡となっている。

官製のアメリカ史に従えば、自ら「聖徒」と称したピルグリムたちは、上陸に先立って誓約書にサイインし、自分たちが自由に市民の政治団体を組織し、公正で平等な法律を作ってこれを守ることを誓いあった。のちに多くの植民地もこれにならったので、自由民の自由な選挙というアメリカ・デモクラシーの伝統がここに築かれた、ということになっている。 現在このプリマスを訪ねてみると、メイフラワー号を模したメイフラワー二世号が小さな埠頭につながれていて、バスで到着する観光客がひきもきらない。二世号は一八一トン、長さ約三五メートル、幅八メートルあまり、一九五七年にイギリスで復元され、五十三日かかって大西洋を実際に渡ってきたのである。 この船はともかくとして、彼らが最初に上陸したというという記念の大きな石の方はどうだろう。まるでギリシャのパルテノン神殿を思わせる巨大な円柱でかこまれ、手すりの外からただありがたく拝観するばかりだ。この石は「国家の基石」とまでよばれているそうだから、さしずめ戦前の日本でよく話に聞かされた、あの高千穂峰の跡といったところだろうか。 一行はイギリスから当時六十六日かかって、一六二〇年十一月九日、ケープ・コッド沖に到着したが、しばらくここを踏査して定住には不適と判断し、再び乗船して西に進み、十二月十六日にプリマスに到着したとき、この大きな石に足をかけて上陸したというのである。史跡というよりは、聖者の聖跡といった感じだ。 それにしてもイギリス人たちは、一足早く新大陸にやってきて中南米はほとんど手にいれたスペイン人たちを、冷酷無残な征服者とよんでいる。スペイン人たちが先住インディアンに対してその表現通りの態度をとったこともたしかだが、同じヨーロッパ人でありながら、一方が冷酷無残な征服者であり、他方が神聖な植民者であるというのは、身びいきにも程があるといえるだろう。 大体ピルグリムというのは、イギリス国教会の浄化をめざしたピューリタンのなかの一分派であり、こと小さなメイフラワー号にすし詰めにされた百ニ人の乗員のうち、なんらかの意味でピルグリムという人たちは、わずか四十一人にすぎなかったのだ。彼らが「よそ者」とよんだ過半数の人びとは、たいていが仲の悪いイギリス国教会のメンバーだったから、二カ月あまりの航海が平穏無事であったはずがない。 つまりこのメイフラワー号は、自分たちの信仰を貫こうという人びとよりも、単に少しでもいい暮らしをしようとして、ヨーロッパを脱出してきた人びとを多く乗せていたのである。ちょうど十七世紀を迎えたヨーロッパは、ペストの流行、くり返される戦争、周期的にめぐってきた寒冷期などのため、かつてないほど悲惨な時代となり、飢えに苦しむ人びとは大変な数に上った。暗く住みにくいヨーロッパから逃げ出すことができれば、少しくらいの苦難は問題にならなかったのだ。 そういう異質の人びとを乗せて、大西洋上のメイフラワー号は難航した。本国でジェームス一世の迫害をさんざん受けてきたピルグリムたちは、ある歴史家の意見によると、船のなかで「ずうずうしく意地悪で、そのうえ不平ばかりいっている連中だった」という。 よそ者との対立は日増しに激しくなった。過半数を占めるよそ者たちは、毎日のようにピルグリムを罵り、船長たちが仲裁にはいって、やっと殴り合いをとめたようなことが一度や二度ではなかった。 反乱とか暴動とかいう表現を使ってもいいようなことが起こっている。一度は、自ら聖徒と称するこのこのピルグリムたちが、いつのまにか船中の支配権を握ってしまったことを他の者たちが知ったきであり、もう一度は、ピルグリムたちが他の人びとの意見を無視して、自分たちの信仰を押しつけようとしたときである。 上陸してからのピルグリムたちは、平気でインディアンの食糧を盗み出した。もっとも最初のひと冬の間に、飢えや寒さ、壊血病などのために人々は次つぎに倒れ、次の春に生き残っていたのは半分以下の五十人にすぎなかったというから、見栄も外聞もなかったというのが実際の姿だっただろう。 この頃、聖者のなかの指導者だったウィリアム・プラッドフォードの妻ドロシーが自殺した。その原因はまったく不明のままだが、いずれにしても輝かしいアメリカの歴史のスタートを飾るにふさわしくない悲惨な事件である。、 聖者たちは、その後イギリスから到着して付近に植民地を作ろうとした人びとがピューリタンでないことを知って、ことごとに彼らの生活を妨害した。聖者にとって、こういう不道徳な連中とインディアンとは、ともに排除しなければならない敵とみえたのだ。 そこで聖者の一人スタンディッシュは、友好的な態度をよそおって、インディアンの首長を謀殺しようと計画した。名誉を重んじる首長は、食事の招待を受けてやってきた。十八歳の弟と二人の部下を連れて――。四人が部屋に入ると同時に、鍵がかけられ、スタインディシュとその部下たちは、いっせいに剣を振って襲いかかった。客を丁重にもてなす習慣のインディアンたちにとって、まったく予想もしない出来事だったに違いない。首長と二人の部下はずたずたに切り裂かれ、十八歳の青年は人びとの前に出されて、縛り首になった。 プリマスの聖者たちは大喜びでスタンディッシュの帰還を迎え、首長の首を防塞の杭の先端に釘で打ちつけた。長年の間この首は、プリマス名物の一つになったといわれている。そればかりか聖者たちは、この事件を自分の意思に従わない者へのみせしめとして、隣の植民地を脅迫しはじめたので、恐れをなした住民たちは、船に乗ってメインの方へ逃げ出してしまった。 いつの世でも、どこの国でも、歴史の初めの部分は美化され、神秘化される。アメリカの場合も、決してその例外ではない。 そして今日もまた、善男善女の観光客は全米からこの生地プリマスを訪れる。拝観料を払ってメイフラワー号二世に乗りこみ、ガイドの説明に耳を傾け、聖者上陸の石を拝んで記念写真をとる。それがアメリカ人であることを自分に納得させる楽しい確証となるのである。 2025.03.21 記す 四〇ドルの酒で買ったニューヨーク P.17

ニューヨークの中心、マンハッタン島には、土一升金一升といってもいいような場所に、巨大なセントラル・パークが、ながながと南北にひろがっていて、都市計画の周到さをはっきりと物語っている。 その公園の西を走る八番街の、公園に面したほぼ中央の七七丁目に、ニューヨーク歴史協会の建物が、あまり人目を惹かずに建っている。 今でこそ多くの矛盾を露呈しているが、依然として現代文明を象徴する偉大なニューヨークというこの都市が、百年前、二百年前にはどんな姿だったのかを、写真や絵や実物で見せてくれる楽しい博物館だといっていい。 この公園の反対側、東の方に走る五番街をずっと北の方に行くと、もうイースト・ハレムへはいる境界ともいえる一〇三丁目に、これまたひっそりとニューヨーク市立博物館が建っている。 この博物館の方は、百年前、二百年前などという程度ではなく、このマンハッタン島に植民が行われた最初の物語、三百五十年前にまでいきなり私達を連れ戻してしまうのである。 ヴァジニアに初めてイギリスの植民地ジェームズタウンがほそぼそスタートしてから二年目の一六〇九年、北部ではプリマスにメイフラワー号が到着する十一年も前に、オランダ政府の命を受けたヘンリー・ハドソンは、自分の名をつけることになる川をはじめてさかのぼった。 その後も何度かオランダ船がこの川を探検して、沿岸に住むインディアンたちに酒をふるまい、毛皮の取引などをして友好関係を結んだが、一六二六年にはオランダ西インド会社が、物々交換でインディアンからマンハッタン島を購入した。 これは後に、「史上最大のバーゲン」といわれる取引となった。なんとこのとき会社側がインディアンに支払った品物は、アルコール類や日用品など六〇ギルダー程度の金額のものにすぎず、現在の価格に直すと、せいぜい四、五〇ドルだったのである。 この場所にやがて世界でもっとも高い摩天楼が建ち並び、世界金融界の中心ができるようになろうとは、この取引に従事した両方とも、当時どうして予想することができただろうか。 ともかく、マンハッタン島の南端に、オランダ人たちは小さな植民地をつくり、母国にちなんでニューアムステルダムとよんだ。この町が、川沿いに点在するオランダ領植民地の中心となったのだ。 いまニューヨーク市立博物館のなかに入ると、いきなり一六六一年九月上旬の土曜日という古い時代のなかに、まるでタイム・トンネルをくぐり抜けたような形で、投げこまれてしまうのだ。 当時築かれた砦の一部が再現されていて、そこに登るとニューアムステルダム全体の情景が、パノラマとなって周囲に展開する。建物約三百、住民約千三百人、すべてが指呼の距離である。 ずっと後にハドソン川のほとりの美しい田園地帯に住み、名作『スケッチ・ブック』を残したワシントン・アーヴィングは『ニューヨークのオランダ移民史』という本のなかで、オランダの歴代総督を酷評し、とくに二代目トウィラー総督は、 「まるまる太った、怠惰で貪欲な人間で、肉体の快楽のためにはすべてをギセイにした」これに対して四代目の総督、義足のピーター・スタイヴサントはかなり厳しい統治者で、たしかにどの前任者よりも公正ではあったが、大局を見定めるような融通性に欠けていたので、かえってこの町の空気を沈滞してしまったという。 一六四七年に総督としてこの町に赴任してきたスタイヴサントは、酔っぱらいや口論が絶えないのを見て、早速次のような布告を掲示した。 「前総督とわが参議会との忠告にかんがみ、神のお怒りがわれわれの上に落ちないように、かわりに神の祝福を受けることができるように、すべての醸造者、酒場の所有者、宿屋の主人公に次のように命令する。こんなに厳しくては、かえって人びとの尊敬を集められないだろう。 一六六四年の夏、イギリス国王の弟ヨーク公の命を受けて現れた四隻のフリゲート船体を前にして、この総督は徹底抗戦を叫んだが、町の人びとはその命令に従わず降伏し、このときオランダのニューアムステルダムはイギリス領となり、ニューヨークとその名を変えたのである。 生き生きと目の前に蘇える歴史の一齣を目にしっかり焼きつけて、博物館から出た私は、そのまますぐにマンハッタンの南端に出かけてみた。オランダの砦があった場所はバタリー公園になっていて、ここから南に自由の女神がすぐ近くに見え、北を振りかえると、目をふさぐばかりの摩天楼の連なりである。

物々交換の市場のあとは、巨大なこの都市の胃袋をまかなう魚河岸になっていて、近くの埠頭では抱き合った男女が、いつまでも対岸のブルックリンを眺めたまま動かなかった。

※写真は魚河岸のある所 アメリカでもっとも魅力のある三つの港町、ニューヨーク、ニューオーリンズ、サンフランシスコがイギリス人に開拓されたのではなく、それぞれオランダ人、フランス人、スペイン人によってまず開かれたことは、なんという皮肉なことだろうか。いまマンハッタンの南端に佇んでいると、この国の幅広いバイタリティーが、歴史の大きな流れを通して浮かび上ってくるのである。 2025.03.22 記す ついに上がった革命の烽火 P.25

一七七〇年三月五日、その日ボストンの路上で、どんな事件が起こったのか。 この年は、メイフラワー号がボストンの少し南の海岸プリマスに到着してから、奇しくもちょうど百五十年目にあたっていた。 一世紀半もたてば、はじめは赤ん坊だった植民地人が、すっかり一人前の若者に成長したとしても、それはむしろ当然のことだろう。一七七〇年頃には大西洋岸のイギリス領十三州だけで、推定二百万人をこえていた。これはすでに、北米全体のインディアンよりも多い数である。 三〇〇〇マイルもの大西洋が間にあったので、子供が肉体的な成長をとげたばかりでなく、精神的にもすっかり親から離れてしまったことを、イギリス本国が十分に理解できなかったのも無理はない。 一七六〇年代にイギリス本国の窮乏した財政を救おうとして植民地に課したいくつもの条例は、たちまち激しい反対に出あった。イギリス本国の議会に代表を送ることを許されていないわれわれは、そこできめられた課税を支払う必要はない、というのである。 百五十年の間、植民地には経済的成功への道が、すべての人びとに平等に開かれていた。そのため植民地の人びとは、国王を頂点にいただく本国人が対人関係を垂直に考えがちなのに対して、すっかり水平に考える態度が身についていたのだった。 だから一七六五年の印税条例には各地で大きな反対運動がおこり、「自由の息子」や「自由の娘」などという抗議団体が生れた。ヴァジニジア議会ではパトリック・ヘンリーが、 「われわれに自由を与えよ、さもなくば死を与えよ」 と呼びかけるありさまだった。 このすさまじい抵抗は、イギリスのグレンヴィル内閣の交替を促し、翌年、印税条例は撤回されたが、その後さらに新しい課税の条例が次つぎに出されてきた。 ボストンにイギリス軍が常駐するようになったのは、一七六九年のことである。それらの条例を実施するためにやってきた駐屯軍の費用が、自分たちのおさめる税金でまかなわれていると考えると、ボストン市民の不満は高まる一方だった。日曜日の安息日に、歩哨交替のため笛を吹いたり太鼓を叩いたりするイギリス兵たちに対して、信仰の深いボストン市民はすっかり腹を立てていた。 三月五日、北国のボストンの街角にはまだ雪が残っていた。憎悪の的になっていたイギリス兵二人が、ちょっとしたきっかけでボストン市民に襲われ、袋だたきにあった。騒ぎが大きくなり、市民たちは外にとび出してきて、税関の建物の前の歩哨めがけて、雪を投げはじめた。 雪景色のなかで赤い軍服のイギリス兵は、絶好の目標となったことだろう、歩哨は驚いて救援を求め、プレストンという大尉が二十人ばかりの兵士をつれて駆けつけた。 群衆のなかに、クリスパス・アタックスという黒人がいた。かつて奴隷だった彼は、ひそかに逃亡して水夫となり、この群衆を指導してたのだ。一九七五年発行の『建国二百年ボストン・ガイドブック』にも、群衆を励ましてイギリス兵に襲いかからせたのが、他ならぬ彼であったと書かれている。 イギリス兵たちは、かねて通達されていた命令をよく守り、石や雪を投げつけられたり、罵声を浴びせたりしながらも、銃剣をかまえたまま、かなり長い間じっと我慢していたらしい。そのうち一人の兵士が棍棒で殴り倒された。たまりかねたその兵士は、立ち上がりながらとうとう発砲し、これをきっかけに、他の兵士たちもいっせいに発砲した。立ち込めた煙が消えると、アタックスを含めて三人の死骸が路上に横たわり、他に二人の男が致命傷を負って倒れていた。 ボストンの急進派たちは、この事件を早速「ボストン虐殺事件」と名づけ、全植民地に報道して、イギリスへの敵意をかき立てた。事件のすぐ後でプロパガンダのために描かれた絵を見ると、背後にはっきりと「ステイト・ハウス」のレンガ造りの建物が描かれている。 もう一昔前、はじめて私たち夫婦がこの場所を訪ねたとき、何のしるしも見当たらないので、妻はなかなか信じようとしなかった。親切そうな中年の男に、ボストン虐殺の場所を尋ねると、ここがそうだ、と彼は答えた。 そのとき妻は、ふと日本語でこうつぶやいた。「まさか」 するとその男は、わが意を得たという顔でこういった。 「そうです。奥さまのいう通り、マサカーはここで行なわれたのです」 事件を見下ろしていたはずのその建物は、去年久しぶりに訪ねてみると、巨大なビルの谷底にひっそりと沈んでいた。 虐殺が行われた側のバルコニーでは、それから六年後の七六年年七月十八日、やっと届けられた独立宣言文が、集まった人びとの前で朗読されたのである。 「すべての人は平等につくられ、創造主によって一定の奪うことのできない権利を与えられ、そのなかには、生命、自由、および幸福の追求が含まれていることを、われわれは自明の真理であると信ずる」長文の独立宣言書のなかでも、エッセンスはこの部分にある。これは、当時はもちろん現在でも、思わず目をみはるような内容だといってよい。だからこそこの文章は、長くその後世界の人民を鼓舞したのだ。当のアメリア人は意識しなかったが、アメリカの革命は世界の革命の口火となり、ベトナム社会主義共和国も独立のときこの文章を引用している。 ところが、今のアメリカではどうだろうか。世界に誇るべき自国の独立宣言文の一部を見せられて、これは共産党の宣伝文ではないか、と疑うような人が少なくないのである。2025.03.23 記す 独立戦争の陰に消えた夢 P.31

一七七〇年代のことといえば、歴史家の筆はすべて大西洋岸に進行中だったアメリカの革命、新しい共和国を生み出そうとする動乱にだけ集中して、他をほとんど顧みようとしない。しかし、ちょうどそれと同じ頃、この大陸の反対側の太平洋沿岸でも、実は大きな変化がはじまろうとしていたのだ。 ボストンで虐殺事件がおこる前年の一七六九年春、南国の溢れるような陽光をいっぱいその帆に受けて、一隻の疲れきったフリゲート船が、当時人影まばらだったサンディエゴ湾のなかに入ってきた。近くに住んでいたインディアンたちは、その光景をみて仰天したという。「翼のある家」などまだ見たこともなかったからである。乗っていたのは、カリフォルニアへ植民をしようとするスペインの探検隊であった。十六世紀にもスペインはカルフォニアの海岸を船で探検したが、なにしろ中南米のほとんどを独占していたスペインには、カルフォニアへ植民する余裕がなかったのだ。 二百年あまり空白の歳月が流れて、一七六九年の夏、サンディエゴのプレシディオ(要塞)・ヒルの上に、セラ神父がカルフォニア最初のミッション(伝道寺院)を建てた。 それからあと、スペイン人がみせた情熱はすさまじいものがある。翌七〇年にはずっと北上して、風光明媚なモントレーに上陸した一隊は、ここにも新しいミッションを建設した。なんとそれから三十年の間に、広大なカルフォニア海岸の南半分にわたって、十九カ所ものミッションを建ててしまうのである。これらの寺院は、白というよりもいくらかピンクがかった壁で仕上げられていて、いかにも南国の自然のなかに融けこんだような建物である。ここがインディアンたちとの交易所や伝道所となり、さらには植民地化の拠点ともなったのだ。 ところで、海路と並行して、陸路でメキシコ北辺からカルフォニア中央部に到達するコースを、どうしても作りあげる必要がおこってきた。「英雄的な資質をもち、カシの大木のように強健で、砂漠のように寡黙であった」といわれるフアン・パウティスタ・デ・アンサにその命が下ったのが、一七七四年のことである。 私は、アンサが探検隊を組織してその壮大な旅に出た出発点を訪ねてみたいと思った。彼がそれまで指揮官としていたツーバック根拠地を出発しようとしている絵を、一度見たことがあるからである。 ツーバックは、アリゾナの南端にあった。あと二十分も車で南に走れば、メキシコとの国境の町ノガレスがある。今でも半砂漠といっていい荒涼たる土地で、少し傍道に入ると電柱と同じくらいの高さのサボテンがずらりと並んでいた。近くのツーマカコリという所には、スペイン人が建てたミッションの廃墟があって、雲一つない青空のもとに、森閑として立つていた。なかに入ると、聖壇のマリア像が無残に剥奪され、むなしく外形だけをとどめている。この近くのピーマ・インディアンたちに破壊されたのだという。 やがてツーバックに近づくと、私はまぎれもなくあの絵のなかに描かれたのとまったく同じ形の山が眼の前にひらけて来たのを見て、少年のように胸を躍らせた。キャル・ピーターズという画家が描いたアンサ遠征隊出発の絵には、約三一五〇メートルのライトソンを主峰とした連山が背後に聳え、いかにもスペインの根拠地らしく、アドべという日焼きレンガの建物がちらちらと見えている。 アンサは命を受けた年に、一度予備調査を行なった。ツーバックから七十四日かかってモハヴ砂漠を横切り、今のロサンゼルスに近いサンガブリエル・ミッションに到達している。だから二度目は、まず初めのうちに同じルートをたどればいいのだ。最大の目標は、人に伝え聞くサンフランシスコまで一挙に足をのばし、そこに植民の拠点を築くことであった。彼がツーバックを出発したのは一七七五年十月二十三日のことで、そのとき二百四十人もの部下を従え、約一千頭もの家畜を連れていたという。 同じこの年の四月十九日早朝、大陸の反対側のボストン郊外では、豊かな森の連なるレキシントンの原野で、のちにミニットマンとよばれるようになる植民地側の民兵たちと、イギリス駐屯軍との間に最初の銃火がかわされて、独立への熱い火蓋を切っていた。 一方では、大西洋岸でワシントンが独立軍の指揮をとりはじめていたとき、他方では太平洋岸を目指したアンサ探検隊が、アリゾナのなかをヒラ・リヴァーに沿って西へ進んだ。ここは第二次大戦の最中に、日本人(二世や三セ世)が強制収容された場所の一つである。

※参考:ヒラリバー戦争移住センター(Gila River War Relocation Center)は、第二次世界大戦時にアメリカ合衆国アリゾナ州フェニックスの南50キロメートルのヒラリバー・インディアン保留地(Gila River Indian Reservation)にあった、日系アメリカ人収容所。日系人の間では「比良」の表記が当てられる事もあった。

何カ月もかかって砂漠や山脈を越え、とうとうアンサがなだらかな丘の上から美しいサンフランシスコ湾を見下ろしたのは、一七七六年三月のことで、それから四月にかけて、平和でのどかな湾の周囲を調査し、砦でミッションを建てる場所を決定した。アメリカの独立宣言省が出される三カ月ほど前のことである。結局、その年の九月には砦が、十月にはミッションが建てられ、スペイン領サンフランシスコは、アメリカ独立宣言の年に誕生することになったのだ。 当時、このカルフォニアから南米の南端までを領有した強大なスペインから見れば、独立したばかりの合衆国はまだ小さな赤ん坊にすぎなかった。しかしその後、スペインの新大陸における政治的野望は跡かたもなく消えうせ、アンサの壮途もいまとなっては一場の夢にすぎない。 巨大な植民帝国を作ろうとしたものと、デモクラシ―の国家をともかく築こうとしたものとの、これは必然の結果であったろう。歴史とは、まさしくこの浮沈の別名なのである。2025.03.25 記す

ミシシッピに挑んだ蒸気船 P.37

東は樹木に蔽われたアパラチア山脈の落葉の間から、北はミネソタの美しい静かな湖から、西はカナダ国境に近いロッキー山脈の岩肌から……あらゆる場所の水脈を集め、茫洋六五〇〇キロを流れる世界第一の長流ミシシッピ、インディアンが「父なる大河」とよんだこのミシシッピを初めて下った白人は、ラ・サールというフランスの探検家である。 彼は植民地時代もなかばの一六八一年暮れ、ミシガン湖の南端からイリノイ川を下り、やがて大河ミシシッピに合流して、翌年四月ついに河口に到達し、果てしないメキシコ湾の大きなうねりを見た。ここで父なる大河はその偉大な役割を終わり、母なる大洋に戻るのである。 ラ・サールは国王ルイ十四世の名に因んでこの地をルイジアナとよんだ。彼はその後部下に暗殺されて四十三歳の生涯を閉じたが、一七一八年になってフランスは彼の遺志を継ぎ、河口の近くにヌーヴェル・オルレアンを建設する。今のニューオーリンズは、フランス人の手によって誕生したのである。 両岸をまだ鬱蒼とした原始林に包まれ、土色の泥流が渦巻いて流れる大河とその無数の支流は、アメリカが独立してから、西へ向かう者のもっとも重要な交通路となったが、一八一一年、この大河の運命に重大な転機が訪れることになった。若い共和国アメリカにとって、まだ創世期にあったといえるこの年に、初めて蒸気船がミシシッピにその姿を現わしたのだ。しかもその壮挙に挑んだのは、二十四世紀最初の大統領となったセオドア・ローズヴェルトの、三代前の叔父にあたるニコラス・ローズヴェルトである。 大体この年は、ミシシッピ流域に天変地異が続いて起った。春の増水は例年になく激しく、あちらこちらで水があふれ、まだまばらに住みついていた程度の開拓者たちの間では、恐ろしい疫病が流行した。やがて無数のリスが、群れをなして南に移動しはじめた。支流のオハイオ川では、数えきれないほどのリスが溺れて死んだという。 夏になると、巨大な彗星が夜ごとに現れて、その光芒は目もあざやかに夜の大空を彩り、大きな災害の前兆のように見えた。 やがて秋が訪れると、果たして恐ろしい異変が襲いかかった。ミシシッピ中流の広大な地域に、かつてなかったほどの大地震が発生したのだ。大地は波のように揺れ、あちこちらに亀裂が稲妻のように走った。川の両岸の土手が崩れたり、泥だらけの川底が逆にもり上ってきたりした。春の洪水と秋の地震は、川筋の一部を変えてしまったほどである。 そこへ今度は、火と煙を吐く船の出現である。これを初めて見たチカソー・インディアンは火を噴くカヌーだと考え、煙突から火花や煙が噴きあがるのは、夏がもう一度戻ってきたのかと思ったという。ロバート・フルトンがはじめて蒸気船をニューヨークのハドソン川に浮かべ、松の木を燃料にして火の粉を黒煙と一緒にまき散らしながら、水の流れにさからって川をのぼり、人びとを驚倒させたのは一八〇七年のことだった。 ニコラス・ローズヴェルトは早速フルトンに申し出て、西部の川に蒸気船を走らせ、開拓の進度を一挙におしすすめようとしたのだ。しかし深くてゆったり流れているハドソン川と比べて、ミシシッピやその支流オハイオ川は、激流あり、浅瀬あり、しかも船の水路になる水脈がまだ十分にわかっていない。そこでニコラスは、オハイオ川のかなり上流に位置している町ピッツバーグでみずから設計して平底船を作り、一八〇九年ニュオーリンズへ下る船旅に出発した。 これは彼のハネムーンでもあったのだ。花嫁のリディアは愛くるしい勇敢な女性で、友人たちがとめるのもきかず、進んでこの危険な船旅にのり出したのである。ニューオーリンズまでの平底船の旅を無事に終わった。この新婚夫婦は、再びピッツバーグに戻り、西部の川に向いている平底の蒸気船を建造し、「ニューオーリンズ号」と名づけた。残念ながら、今この船がどんなものであったか知ることはできない。万一蒸気が駄目になったときのことを考えて、日本のマストを作り、ニコラスが特許権をもっていた水をかく水車の車輪を、船の片側につけていたらしい。 しかし今度こそ、友人たちはリディアの同行に強く反対した。彼女はもう間もなく母となる体だったからである。しかし好奇心の旺盛なリディアは友人たちの忠告もきかず、大きなお腹を抱えて、夫と一緒にニューオーリンズ号の乗りこんだ。 ルイヴィルの近くに、濁流の渦巻く危険な浅瀬の続いた場所があって、川の増水をまたなければその場所を越えることはできない。船がその時期を待っている間に、リディアはルイヴィルの町で子供を産んだ。 いよいよ急流乗り切りを決行しようというとき、せめてその部分だけでも馬車で陸路を行くようにとすすめる人びとの言葉を断って、彼女は赤子を抱いたまま、夫と運命をともにしたのだ。 ミシシッピの本流に入るまでに、船は何度も同じような危険をやっとの思いで乗りこえたが、そのあとで航行中にあの大地震に出あったのである。土手は崩れ落ち水中に没した。それまであった島も、たちまちのうちに姿を消した。川底が盛り上がって、水の上に姿を現わした。なんとも恐ろしい異変だった。アメリカ中部を襲った地震のうち、記録に残っている最悪のものである。 水路の急変、機関の故障などに悩まされながらも、ピッツバーグを出発してから約三か月半もかかって、勇敢なこの夫婦は一八一二年一月にニューオーリンズに到着した。これがこの大河に蒸気船を導入した最初の画期的な旅であった。 それから二十年ばかりたったとき、若きリンカーンも中西部の農産物を平底船に載せてこの川を下ったし、さらに二十数年後には、この川のほとりに住んでいた青年マーク・トウェーンは、蒸気船の水先案内人となって何度もこの大河を上下した。 しかしこの舞台の主人公はラ・サールやローズヴェルト、それにリンカーンや『トム・ソーヤ』の作者などではなく、無名で歴史に刻み続けるミシシッピそのものなのである。

ロシア帝国南進の夢の跡 P.43

サンフランシスコを訪ねたとき、友人からその話を聞いて、私は一瞬耳を疑った。 「ここからあまり遠くない場所に、昔ロシア人が砦を作ってね、今でもその跡がちゃんと残っていますよ」 カリフォルニア一帯はかつてスペイン領土だったから、南国の豊かな陽光を浴びたカトリックの寺院はあちらこちらで見受けるが、ロシアという国からすぐ連想されるような、雪と氷でとざされた風景は、あまりにもカリフォルニアのイメージに合わない。第一そんな話を、私はその時まで聞いたこともなかった。 私たち夫婦は思い立って、よく晴れわたった秋の日の朝、ゴールデンゲート・ブリッジを渡って、まっすぐ一路北に向かった。田舎道をだいぶ走ってから海岸に出ると、静まり返った小さな港町があった。物音ひとつしないほどの、まるで絵にかいたように美しい港で、目の前には大きなペリカンがゆったり空中に舞い、電線にはカラスが十羽ばかり並んでとまっている。 聞けば、ヒッチコックの「鳥」という映画は、ここでロケをしたのだそうだ。とたんに、なんとなく背筋が寒くなる。もう一昔前、妻がヒッチコックにねだって描いてもらった彼の横顔のスケッチを思い出した。私の頭のなかでその横顔が、いたずらっぽく、ニコリと笑ったような気がしたからである。 それからしばらく海岸の曲がりくねった道を走ると、川が静かに海に注いでいる平和な景色が見えてきた。その川がロシアン川というのだと聞いて、私は驚いた。この川を、今から一世紀あまり昔に、ロシア人が何人も船を浮かべて上り下りしたのだろうか。 この川から先は、大変な難路だった。絶壁が海岸に迫っているため、道は右に左に曲がりながら、その急斜面の山のへりを登っていくのだ。ハンドルを握りながら左手を見ると、遠く足もとに太平洋の白波が砕けていた。このぞっとするような難所を終わって、やっと目的の砦が見えてきた。人家のあまり見当たらない海岸に、一軒の建物がひっそり並んでいる。 車を止めてから砦にたどりつくまでに、私たちは海沿いの道を長く歩かなければならなかった。近づくと、ひろびろとした太平洋に向きあって、四メートルもある高い木の塀をめぐらした砦の出入り口が見えてきた。砦の外周をなすこの木の壁はほぼ正方形で、一辺が一〇〇メートルあまり、中央に井戸の跡があって、当時を偲ぶ建物が一部だけ復元されて建っている。 一八一二年にロシア人九十五人と、アラスカ人四十人がここにやってきて、この砦を作りあげたのだという。その後の最盛期には、砦の内外にできた建物は八十五棟、おそらくカリフォルニアの一角に、ロシア帝国の威風を誇るほどになっていたことだろう。 どうしてこんな場所までロシア人が南下してきたかというと、もともとはアラスカ経営を円滑に行なうためである。ロシアはその頃ロシア領アメリカ植民会社を作ってアラスカを経営させていたが、この会社を牛耳っていたのが、日本にも来たことがある敏腕なニコライ・レザノフだった。しかしアラスカはあまりにも寒くて食糧の自給ができないため、ずんぐりした総督のアレクサンドル・パラノフは、海岸を南下して砦を作り、食糧や毛皮の交易所を作るよう部下に命じたのだ。 残された木造の建物をのぞいてみると、窓の少ない暗い部屋の中で、男たちがウオツカでも飲みながら、トランプで退屈をまぎらわしているような光景が、ふと頭のなかに浮かんできた。 女性はほとんどいなかったので、彼らはセックスでずいぶん不便をしたに違いない。しかしそのうち、男たちは遠慮なく、近くに住むインディアンの女たちと一緒に生活するようになった。ロシア人とインディアンの混血児が、何人もカリフォルニアに生れて育った。また他の白人たちが誰も入ってこないような早い時期に……。 ここに根を下ろしたロシア人たちは、船を何隻も建造し、ロシアン川を遡って内陸に入ったり、サンフランシスコ湾のあたりまで南下したり、食糧を積んでロシア領アラスカを往復したり、結構この砦を繁盛させていたのだ。 一八三〇年代に入ると、砦の生活にも余裕ができて、アレクサンドル・ロチェフという指揮者を訪ねたフランス人は、砦のなかの彼の部屋の立派なのに驚いて、モントレーにあるメキシコ総督の家よりすばらしい、とほめている。そのフランス人は、美人のほまれ高いロチェフ夫人がピアノでモーツァルトを弾くのを聞いたり、フランスのワインをすすめられたりして、歓待されたのだった。 つまりその頃のアメリカは、西南部をメキシコに、西北部をロシアとイギリスに押さえられ、太平洋への出口はなかったのである。だから後になってアメリカは、アラモの戦いでメキシコ領への侵入をはじめ、イギリスとは条約を結んでその進出を防がなければならなかった。 ロシアは……アメリカにとって幸いなことに、アラスカの経営に失敗し、この砦、フォート・ロスを撤退することになった。 一八四二年、ロシア人からこの砦を買いとったのは、なんとその後七年目に自分の農園のなかから金鉱が発見される、あのジョン・サッターなのである(五六ページ参照)。サッターはロシア人たちの残した武器、弾薬、牛、羊などを、船でサクラメントにある自分の砦にまで運んだという。 ロシア人たちが抱いたカリフォルニア南進の計画は、こうしてわずか三十年の白昼夢に終ったが、砦を出て再び目にしみいるような太平洋の波の輝きを見て、私自身もまたその白昼夢から覚めたように思った。

アラモ砦を忘れるな! P.49

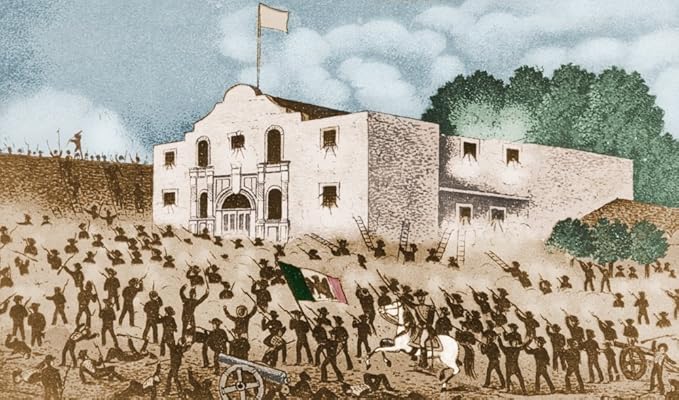

毎日のように、荘厳な落日が西空に浮かぶ雲を真っ赤に染めながら、さえぎるもののない地平線のかなたに沈んでいく広大なテキサスの原野に、「フロンティアのヒーロー」と謳われたデヴィ・クロケットが、十二人のテネシー出身者を引き連れてその姿を現わしたのは、一八三六年二月上旬のことである。 彼は勇敢な開拓農民としての生活や、度重なるインディアンとの戦闘を通じてばかりでなく、テネシーの州会議員を二期四年間、ついでテネシー選出の連邦下院議員も二期四年間を務め、野性的で風変りな議員として、広くその名を知られていた。政治生活をやめて野に下り、翌年テキサスに姿を見せたとき、彼はちょうど五十歳。戦機の迫っていることを知りながら、アモアの砦に入ったのは、すでにそれなりの覚悟をきめていたのだろう。 フランス一国よりも広いこのテキサスは、その頃スペインから独立してまもないメキシコの領土だった。しかしメキシコにとっても中央からあまりにも遠い辺境のテキサスには、アメリカ人たちがメキシコ政府の許可をとって入植し、当時その数は二万人に近く、原住メキシコ人よりはるかに多くなっていた。ところが一八三四年メキシコに政変がおこり、サンタ・アナ独裁政権をつくりあげたので、アメリカ人たちはひそかに自国の政府から援助の約束をとりつけ、テキサスの独立をめざして反乱をおこしたのである。メキシコ側ではこの反乱を鎮圧するため、サンタ・アナ自ら大軍を率いてリオ・グランデを越えた。こうしてその数五千とも六千ともいわれるメキシコ軍は、アメリカ人がとじこもったアラモの砦に迫っていたのだ。 この事態を知って、反乱をおこしたアメリカ人の指揮者ヒューストンは、サン・アントニオを守っているトラヴィス大佐に命じ、町を放棄して後退させようとしたが、大佐は逆に古くからある荒れ果てたカトリックの寺院にたてこもり、サンタ・アナの大軍を迎え撃つ準備をととのえた。 デヴィ・クロケットが到着したのは、そういう避けられない戦いの始まる直前のことだった。寺院を砦にして戦うことは、ほとんどそのまま死を意味していた。守る者の数は僅か八十七人にすぎなかったのである。

やがて――最後の日がやってきた。それは、戦闘が始まってから十一日目とも、あるいは十三日目ともいわれている。 早朝から、メキシコ軍の攻撃が二回も繰り返された。辛うじてその度に撃退はしたが、すでに砲撃であちらこちらの壁面が崩れていた。三回目の総攻撃では、とうとう砦のなかにメキシコ兵がなだれこみ、敵味方も分らないような肉弾戦になった。 昼近くに、すべては終っていた。トラヴィス大佐も、デヴィ・クロケットも、両刃のナイフを発明したジム・ボーウィンも、その他この砦を守っていたすべての人びとは、砦の各所に死体となって横たわっていた。 ある歴史家は、こう書いている。

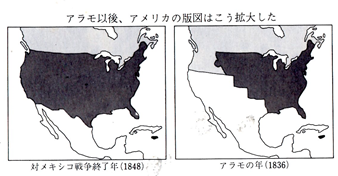

メキシコ軍はこのアラモで、合計千五百人の死傷者を出したという。一方反乱軍の方は、アラモ全滅の知らせにふるい立ち、今のヒューストン市の近くでメキシコ軍を迎撃した。彼らは口ぐちに「アラモを忘れるな!」と叫んで襲いかかり、とうとうメキシコ軍を追い散らして、サンタ・アナまで捕虜にしてしまった。こうしてアラモの犠牲の上に、テキサスはローン・スター(孤独なる星)共和国として独立することになったのである。

ところでこの共和国は、それから九年たった一八四五年のはじめに、合衆国に併合された。かねての筋書き通りに、奴隷制度を認める州として……。

いまアラモの砦があるサン・アントニオを訪れると、やたらにアラモという字が眼につく。アラモ・ホテル、アラモ・ナショナル・バンク、レストラン・アラモ、その上、アラモ・トヨタといった具合である。

私がアラモの砦を訪ねたのは、土曜日のことだった。朝から制服の軍人たちが、群をなして参詣にやってくる。週末の休暇にここを訪ねるのは、軍人としてまず理想的なコースなのだろう。彼らは廃墟の入り口でちょっと立ちどまるようにして、帽子をとってからなかに入る。まさしくここは、メイフラワー号に乗って新大陸にやってきた人たちが上陸したというあの記念の岩と同じように、国家的記念碑なのだ。軍人たちの顔には、緊張した敬虔な気持がはっきりとにじみ出ている。

しかしテキサスが合併された翌年に、メキシコとテキサスの国境問題がこじれて、戦争が発生した。アメリカ軍は待ちかまえていたようにメキシコに侵入し、一八四八年の終戦の条約では、カリフォルニア、アリゾナ、ニューメキシコなど広大な土地をメキシコから奪いとる。

彼はこういう反戦運動をしたため、すっかり人気を失って、その後しばらく故郷で弁護士業に専念することになるが、ずっと後に、共和党の大統領候補になったとき、当時をふり返ってこう書いている。

西部開拓の天国と地獄 P.55

大工のジェームス・マーシャルは自分が作った製材所の水車があまりよく回っていないのに気がついた。なにしろその水車は、直径が四メートルもある大きなもんだった。よほど水の流れが強くないと、十分に回るはずがないのだ。

すぐ横には、西の方にいかめしい姿を見せて聳えているシエラネヴァダ山脈から流れ出したアメリカン川が、自然の静けさを破りながら、さわやかな音を立てて流れている。マーシャルはこの川から細い溝を掘って、水車迄水を流したのだ。

彼はすぐに、水車がうまく回らないのは、その溝を流れる水の量が少ないからだと気がついた。もっと溝を深く掘らなければならない。スコップを持って、彼は早速、溝の底の土をさらい始めた。こうしておけば、ここを流れる水の勢いがずっと強くなって、重い水車もうまく回転するようになるだろう……。そのときマーシャルの目に、なにやらキラリと光るものがとびこんできた。溝の底の土のなかに、キラキラと光るものがあった。その光る砂粒を掌にのせてみると、初めて彼の顔色が変わった。どうもこれは、金らしい。いや、金に違いない……。

マーシャルはそれをポケットにしまいこむと、一気に馬を飛ばしてサクラメントへ向った。サクラメントには、自分を使っている主人であり、この辺一帯の大農園をもっているジョン・サッターが住んでいた。それは、このカリフォルニアがメキシコ領からアメリカ領になるわずか十日ばかり前の、一八四八年一月二十四日のことである。

当時、極西部のこの土地に住む人びとはごく僅かで、サッターはメキシコ政府から広大な土地を借りうけ、人びとを使って農園を作りはじめていた。マーシャルは、その使用人の一人であった。

彼はサッター砦にたどりつくと、急いで主人の部屋に走りこみ、そのままドアに鍵をかけてしまったという。息をはずませながら、彼は金の砂粒をポケットから取りだし、それをテーブルの上に置いた。サッターが調べてみると、それはまぎれもなく本物の黄金だった。

二人は翌朝、こっそりと、黄金が発見された場所コロマに向かった。水車にひく水をせきとめ、ふるいのなかに溝の底の砂をのせ、ほんの少しばかり動かしてみるだけで十分だった。素人にもすぐにそれと分かるほど、鉱脈は豊かで、地面にむき出しになっていた。

一体この秘密が、どの位の間、人に洩れないでいたのか、今となっては正確に知ることができない。しかしマーシャルの下で働いていたヘンリー・ベグラーというモルモン教徒は、次のような日記を残している。

そればかりでなく、噂をきいた人たちは、みんな浮き足立ってしまった。兵士は武器を捨て、官吏は仕事を放り出し、水夫は船を置き去りにし、大工はハンマーを、左官はコテを、みんな投げうって、砂金採取のシチュー鍋を片手に、この川めがけて殺到した。

噂はやがて、東部にも伝わった。ゴールド・ラシュはこうして始まった。オレゴン街道を伝わったり、パナマ海峡をこえたり、あるいは遠く船でマゼラン海峡を迂回してまで、夢につかれた人びとがカリフォルニアを目指した。フォーティ・ナイテーズ(一八四九年にやってきた山師たち)は、みな一攫千金を狙ったのだ。

ところが――マーシャルの金鉱発見からわずか一年前、場所も同じシエラネヴァダ山脈の分水嶺近くで、西部開拓史上もっとも悲惨な事件が起こっていた。

はるか遠くイリノイを出発した農夫ジョ―ジ・ドナーとその一行は、カリフォルニアに向かう最後の難関のこの山脈で、十月下旬に早くも大雪に出合ってしまった。そのとき一行は、男二十七人、女十七人、それに子供が四十三人で、やむをえず山深い湖のほとりに三棟の丸太小屋を急造し、ここで越冬しながら救援を待つことになった。二度ばかり救援を求めるために数人を出発させたが、なにしろ正確な地図などまったくない当時のことで、みな遥かに連なる壮絶な雪山を眺めて戻ってきた。

食糧はもう底をついていた。十二月十六日、ついに男十人と女五人が決死の脱出を試みる。六日目男一人が脱落し、さらに激しい吹雪にあって、ついに男四人が寒さと飢えて倒れた。ここで初めて、そのときまで辛うじて生き残っていた人たちが、友の人肉を口にする勇気をふるい起こすのである。数日後にはさらに三人の男が死んで、そのときも死体はさらに生きのびる人たちの生けにえとなった。女五人は一人も餓死しないですんだが、男は十人中、助かったのは僅か二人にすぎない。

救援隊が作られて、やっと雪のなかの小屋を発見したのは、もう二月十八日のことだった。

小屋のなかの惨状は、とても文字にするに耐えられない。生き残っていた女性の一人は、救援隊をうつろな目で見て、こういったという。

「あなたたち、カリフォルニアから来たのですか。それとも天国から舞い降りてきたのですか」

小屋へ入ってみると……鍋のなかの肉片になっていた隊長のドナー、父親の肝臓を焼いて食べていた子供たち……こうして一行八十七人中、四十人は、残りの人の生命をつなぐ糧となったのだ。いま西部のいくつかの場所では、年に一度、ドナーに似た人を選んでその日だけ朝から晩まで腹いっぱいに自由に飲み食いさせるという習慣が残っている。

こうしていかめしい山容のシエラネヴァダは、その東側と西側で、同時に天国と地獄を分けて作ったのである。

2025.03.28 記す

西部終着駅へ走るオレゴン街道 P.61

一八五二年、オレゴンへの長い旅の途中、現在のオマハの近くで、ジョン・クラークという人は次のような日記を書いている。

その他にも死にかかっている人たちが何人かいて、みなコレラか、ハシカか、それとも天然痘だった。埋葬する穴を掘っている人もいれば、病人を看病している人もいた。

女子供は悲しげに泣き叫び、薬を探しにとびまわっている者も、ほとんど手に入れることができない様子だった。われわれはテントをたたんで一マイルほど先に進み、悲しみの声の聞こえないところで、やっとテントを張った」

西部で育ったリンカーンの伝記をみても、祖父は森で開拓作業中にインディアンに襲われて死に、母は彼がまだ八歳のときに、ミルク病という流行病で死んだ。たった一人の姉も、結婚後まもなく病気でその短い生涯を終わっている。ましてや太平洋岸のオレゴンまで行こうという者にとって、疫病、厳しい天候、乏しい食糧、インディアンの妨害などはじめから覚悟しなければならなかった。

現在のネブラスカ州を東から西に流れているプラット川は、割合渡河しやすいので、現在のオマハのあたりから、この川に沿って人々は遡った。あたりは一面の高原である。

プラット川のほとりで、一八四九年にチャールズ・ゴールドという人が書いた日記。

「ヤングが撃って、スコットを死なせた。一行はそこで裁判を開き、ヤングの有罪を決定した。絞首刑か銃殺刑を選ばせると、彼は後者を選んだ。処刑はすぐに実行された」

こんな苦労までして、なぜ人々は東部から西部へ進んだのだろうか。

一八四〇年代に入ってから、アメリカ中の人たちは、まるで熱に浮かされたように、西方への進出を夢みていた。テキサスを併合した一八四五年、ニューヨークのジャナリスト、ジョン・オサリヴァンが書いた次の文章は、国民の気持をよく代弁したものだった。

西へ向って膨張するという、この「明白な天命」は、オレゴンへの道に集約して現われていた。多くの人が、あらゆる困難をこえて、ひたすらオレゴンへ向った。このコースが、当時太平洋岸にいたる一番安全な道だったのである。

プラット川の上流にララミー砦がある。ここで休憩したりして、さらに海抜二千数百メートルもあるワイオミングの大高原を西へ進み、アメリカ大陸の分水嶺にさしかかる。そこにスウィートウォーター川が流れている。

一八四三年、ジェシー・アプルゲイトという人が残した日記。

さて分水嶺を越えると、川は南に流れてコロラド川の上流となる。ブリッジャー砦をすぎて西南に山脈を越えると、一八四七年二モルモン教徒の一団がやって来たソルトレーク・シティに出るが、西北に進路をとると、険しい山を越えたあと、今のアイダホ州でスネイク川のほとりにたどり着く。

一九七六年に上流でダムが決壊し、大被害を出したこの川は、名前の通りに不気味である。激流あり、早瀬あり、深い淵ありで、おそらく多くの人がこの川で生命をうしなったことだろう。十数年前、私の友人の夫は、この川で釣をしている最中、舟がひっくり返って溺死した。

一八六二年、E・S・マッコマズという人の日記。

今のオレゴン州へ入るあたりから、スネイク川と別れ、あくまで西北へ向って原野を進むと、アラワラ砦のところでコロンビア川にぶっかる。悠々たる大河だが、それでいてなかなか気が許せない川だ。

一八四一年、ジョセフ・ウイリアムズ牧師の残した日記。

あと、川は真西に流れて、太平洋にそそぐ。オレゴン街道の終点である。幾日もかかって、太平洋岸から逆にオレゴン街道をドライブした私は、あちらこちらで無人の境を行くような気がした。

この西方への膨張熱は、一八五三年、日本に開国を迫るという形で現れる。さらに一八九八年にはハワイを併合して、ついにフィリピンを領有する。二十世紀後半の朝鮮戦争やベトナム戦争さえ、ある程度までその延長線上に考えることができるだろう。

2025.03.29 記す

南軍の挽歌・アトランタ攻防戦 P.67

まったく今までどれほど多くの日本人が、この小説を読み、この映画をみたことだろうか。

アメリアの北部と南部が、それぞれ違った生活信条を抱いて激突し、戦争はもう四年目に入っていた。深南部ジョージアの州都アトランタに迫る北軍のシャーマン将軍。敗残の負傷兵が一杯になったアトランタの路上で、アシュレーを探そうと必死に走り回るスカーレット。北軍殺到の知らせにすっかり恐怖に陥った町の片隅で、にわかに産気づくメラニー。そのうち北軍の砲火を浴びて、町々に火の手が上がる。その焔のなかを、スカーレットやメラニーを乗せて、馬車で脱出をはかるレット・バートラ。

これは、おなじみ『風と共に去りぬ』の一場面で、日本では舞台でも再現されたほどである。

いまアトランタのダウンタウンにある市立図書館や、郊外の美しい杜にかこまれたエモリ―大学の図書館を訪ねると、この小説の世界各国版が並んでいて、御本尊のアメリカ版を除けば、なんと日本画一番多くの種類の版を出しているのが分かるのだ。

南北戦争――アメリカの歴史をまさしく前半と後半に二分する分水嶺にあって、世界最大といわれるこの内戦も、一八六四年にはようやく大勢が決しようとしていた。両軍の首都ワシントンとリッチモンドを結ぶ線上とその周辺では、なお繰り返し死闘が続いていたが、一部の北軍は遠く西から迂回して、南部の奥深く侵入しようとしてたのだ。テネシー州の東南端にあるチャタヌーガは、切り立った絶壁のルックアウト山や、なだらかな馬の背がつづくミッショナリー・リッジなどにかこまれ、当時暴れ川といわれたテネシー川が、ざわざわと音立てながら流れている町である。

一八六三年末に北軍は激しい南軍の抵抗をようやく打ち破って、この町を占領する。このあと北軍のグラント将軍は、それまで一緒に戦っていた部下のシャーマンに十万の大軍を与え、ジョージア侵攻を命令した。

勢いに乗ったシャーマンは、途中のケネソー山を守備する南軍を蹴散らし、一八六四年の夏の終り、アトランタの北端に迫った。

いまアトランタのグランド公園にあるサイクロラマは、この町の凄まじかった攻防戦を、みごとに再現している。

ここの円形劇場では観客の方が中央に集まって、自分たちを取り巻く絵や模型の大パノラマを、時間の経過につれて眺めることができるのだ。場内は一度真っ暗な闇となり、懐中電灯の一条の光が、物語の発端を描いた部分を照らしだす。柔らかな南部なまりの女性が、北軍の進入や南軍反撃の模様を、時には大きな海原のようにゆったりと、時には波立つ激流のように力をこめて、話しはじめるのである。

それにつれて、小銃のはじけるような音、腹にひびく大砲の重おもしい炸裂音、けたたましい軍馬のいななき、突撃を合図するラッパの響き、それに加えて兵士たちのあげる喚声などが、遠く、近く、聞こえてくるのだ。私は思わず、雨もよいの闇夜のなかで、鬼火のちらちら見え隠れする平家歴代の墓の前に坐り、一心不乱に琵琶をかきならしながら、壇ノ浦の平家滅亡のさまを語り続ける耳なし芳一の姿を思い浮かべたほどである。

こうしたアトランタは、九月二日に降伏する。しかしシャーマン将軍の目的は、もう一つ別のところにあった。彼はジョージア全体を蹂躙し、あらゆる経済資源を略奪し、南部人に物心両面の打撃を与えようと計画していたのだ。

二カ月あまりアトランタを占領したのち、シャーマンはこの町に火を放ち、十一月十五日に有名な「海への行進」を開始する。ちょうど収穫を終わったばかりのジョージアの沃野は、数十キロのもの幅にひろがって南下する数万の大軍のために、ほとんど無抵抗のまま荒され尽くした。

シャーマンの命令は広く解釈され、南部人をこらしめるため、部下は遠慮なく復讐のためのうっぷんを晴らしたのだ。彼らは家や工場を焼き払い、女性を犯し、食糧を奪い去り、鉄道の線路を根こそぎ引き抜いた。シャーマンは十二月二十一日に大西洋岸の古い町サヴァンナに入り、クリスマスのプレゼントとして、サヴァンナ占領をリンカーン大統領に打電したという。

私はちょうど一日がかりで、アトランタからサブァンナまで車で走ったことがあるが、行く先の町々には、今なおシャーマン略奪のあとを物語る標識が立っていた。

このとき北軍は、南部への復讐を思う存分晴らしたと思ったかもしれない。しかしこれは逆に、南部人の心のなかに、北部への深い怨恨をその後長く刻みこむことになるのだ。

南北戦争は正味四年間、一国の内戦とは思えないほどの凄まじさで行なわれた。生命を失ったもの、両軍あわせて六十万をこえ、大規模な戦闘だけでも数十回に及んでいる。いいかえれば、北部も南部も、それほど固く自分たちの信条を守り、互いに譲らず、ぶつかり合ったのである。

当時北部にはもう奴隷はいなかったのに、南部経済は奴隷労働によって支えられていた。資本主義化された北部は、保護貿易を望んでいたが、綿花の輸出に賭けていた南部は、自由貿易の方が都合よかった。北部は連邦政府の強化を願がっていたが、南部では各州の自治を希望していたのだ。

南部の敗北は、その後のアメリカが北部の望んでいた方向に進むことを意味していた。そればかりか、南部が北部にどのように取り扱われたという点を除くと、その後のアメリカの歴史のなかから、敗者南部はしばらく姿を消してしまうのである。つまり歴史とは、やはり強者のもの、勝者のものであろう。

いま戦争後の敗者南部の姿は、そのごく一部が、アトランタの地下街などで復元されているにすぎない。そこにはレンガを敷きつめた歩道の上に、ガス灯がほのかにゆらめき、ビクトリア王朝時代のムードを残した建物の窓のステンドグラスから、一世紀前の光が今も妖しげに洩れている。

2025.03.30記す

地球の裏側まで伸ばした触手 P.73

テキサス州サンアントニオにあるアラモ砦のすぐ隣に、一八五九年にできたというメンガ―・ホテルが建っている。アラモで壮烈な戦いがあったとき(四九ページ参照)から半世紀以上たった一八九八年五月、がっしりとした身体つきの男が、このホテルに入ってきた。見るからにエネルギッシュなその男は、つい先日まで海軍次官の要職にあったセオドア・ローズヴェルトである。彼はレオナード・ウッドが司令官となって組織をはじめた第一騎兵義勇軍に、副司令官として参加するため、ここにやってきたのだ。

その時アメリカは、スペインとの戦争に沸き立っていた。戦争になった直接の原因は、あのキューバにある。フロリダ半島のすぐ南に横たわっているこの島は、かつて広大な領土を誇っていたスペインの、最後に残された植民地だった。

もう何年も前から多くのアメリカ人は、スペインの圧政下に苦しむキューバの独立を願っていた。それはちょうど一世紀あまり前に、自分たちが通ってきたのと同じ道のように見えたのだ。一九九六年の大統領選挙では、アメリカの二大政党がともにキューバ解放を叫んだほどである。

以前からスペインとその植民地の間に戦争が絶えなかったので、アメリカの新しい軍艦メイン号が、キューバ在住のアメリカ人の生命や財産を保護する目的で出かけたところ、九八年二月、キューバのハバナ港内で突然爆沈し、二百六十人の将兵が死亡するという事件が発生した。

その直後、アメリカ中に巻きおこった世論は、「メイン号を忘れるな!」の一語に尽きる。このときスペイン側は戦争の回避に努力をしたのだが、マッキンレー大統領は開戦に踏み切った。

ウッド大佐が騎兵隊を募集しはじめたとき、その事務所をアラモ砦のすぐ隣のホテルに設けたのは賢明な措置だったといえるだろう。なにしろアメリカ人は、「アラモを忘れるな!」という愛国的なスローガンを、その時もまだ決して忘れてはいなかったからである。

ローズヴェルトは当時まだ三十九歳、このホテルで部隊の編成に当たった。年の若さに似ず、有名な存在だったので、彼を慕って続々と義勇兵が集ってきた。有名な「荒馬乗り連隊」である。

彼らはミンストレル・ショーによく使われた「今夜は一騒ぎしよう古い街角で」という歌を、進軍の時の歌にきめた。この歌と、もう一つスーザの新曲「星条旗よ永遠なれ」は、この米西戦争の最中、全米を風靡したのだ。

さてこの連隊は、ろくに訓練もしないままキューバに進撃した。サン・ホアン高地占領に参加した。ローズ・ヴェルトはただがむしゃらに前進を命じたが、実は小高い丘からスペイン軍に狙い撃ちされ、ひどく危険な状況だったのである。

結局、この高地を陥落させたため、ローズヴェルトはたちまち戦争のヒーローとなり、戦後は凱旋将軍として盛大な紙吹雪で歓迎されている。この人気がまもなく彼を大統領の椅子につかせることになるのだ。

この他にも大勢のヒーローが生れたが、スペイン領フィリピンへ出撃したデューイ提督もその一人だ。彼は暁のマニラ湾に侵入し、ほとんど損害を受けずに、スペイン艦隊を降伏させたのだった。

戦争は、わずか十週間で終わってしまった。これほど労少なく、しかも効果の大きかった戦争は珍しい。

大体、開戦を避ける道はいくらでもあったろう。スペインはアメリカとの戦争を望んでいなかったし、アメリカでも開戦に躊躇する意見が少なくなかった。

メイン号爆沈事件がなんといっても直接のきっかけだったが、実はメイン号を沈没させた魚雷が、果たしてスペイン人によって発射されたものか、それとスペイン人の仕業のうに見せかけてアメリカ人を怒らせるために、キューバ人が発射したもか、誰にも分らなかった。

それどころか、当時キューバに投資されてりたアメリカの資本は五〇〇〇万ドルにもなっていたので、アメリカを開戦に踏み切らせてキューバを属国にするため、あるいはアメリカ人自身がメイン号を――という可能性さえ考えられるのだ。

そういう不明朗さは、戦後処理にもあらわれている。キューバを解放するはずの戦いだったのに、地球の反対側のフィリピンを二〇〇〇万ドルでスペインから手にいれる。その頃のアメリカ人たちは、フィリピンが島の名前なのか罐詰の名前なのか、分からないほどだったのである。

ローズヴェルトは強引にも、「フィリピン人の多くは自治に適するようになる何の兆候もない」と述べる有様で、結局フィリピンにはアメリカ軍政が実施されたが、ダグラス・マッカーサーの父アーサー・マッカーサー将軍は、その時の司令官の一人である。

フィリピン人から見たとき、「これはアメリカの大きな背信行為だった。フィリピンにはホセ・リサールとかエミリオ・アギナルドなど、以前からスぺイン人の支配に抵抗を示す指導者がいた。アギナルドはアメリカ軍を解放のための協力者として大歓迎したのに、気がついてみるとアメリカ人は、スペインに代る圧制者として乗りこんできたのである。

そのときからフィリピン人のゲリラ隊と、それを鎮圧しようとするアメリカ軍隊との間には、血なまぐさい死闘が展開される。戦争そのものの何倍かの損害を、アメリカは蒙ることにでなるのだ。同時にまた、アメリカ兵士がフィリピンでみせたアジア人への傲慢さは、一層多くの反感を買う原因となった。

この時の教訓を、半世紀以上たったあとのベトナムで生かせなかったことは、アメリカ人がまだ十分に歴史的感覚を身につけていないからであろう。

ともかその頃、ローズヴェルトはこう叫んでいたのだ。

「私は自分の臆病を隠すために、人道主義という口実を持ち出す人に我慢ができない。……しなければならなぬ第一の、そしてもっとも重要な仕事は、わが国旗の優越性を確立することである」

大地震・サンフランシスコ潰滅 P.79

一九〇六年、四月十八日早朝、サンフランシスコの東の空は白んでいたが、町はまだ目覚めていなかった。

ジェシー・クック警部は新米のアル・レビイにばったり出会い、街角で二言、三言、冗談を交わした。その瞬間、大地がぐらぐらっと揺れはじめた。後にこの町の警察部長になったクックは、遠くで大地が雷のように轟くのを聞いた。

と後に彼は回想している。

レンガがあちこちで崩れ落ち、土埃りが舞い上がるなかで、下敷きになった人びとの悲鳴が聞こえた。

最初の衝撃は、翌日の新聞によると、五時十三分から四十八秒続いたと書かれているが、実際には六十五秒から七十五秒の間くらいだったという。

有名なセントフランシス・ホテルに泊まっていた鉱山技師のジョン・フアリッシュは、そのときの記憶を次のように書いている。

「私は何かが鳴り響くような大きな音で眼が覚めたが、それはちょうど杜を走り抜ける強い風の音と、絶壁に波が砕ける音が一緒になったようなものだった。

次の瞬間、近くで大爆発が起ったような激動がきて、建物を土台まで揺り動かした。きしんだり、すり砕いたりするような音が聞こえ、建物と煙突のつなぎめが崩れ、ゆらゆらと地面に倒れかかるような、凄まじい物音が起った」

四階建てのパレンシア・ホテルは、なんと下がつぶれて平屋になってしまった。クックがかけつけた警察署は、もう廃墟も同然であった。崩れ落ちたレンガンの下敷きになり、一瞬にして生命を失った人の数は、すぐにわからないほどであった。

この大地震に襲われたのはひとりサンフランシスコだけではない。この町を中心に、幅は二〇マイルから四〇マイルほど、長さは海岸線に沿って南北二〇〇マイルにわたった。サンノゼに近い州立精神病院は完全に倒壊して、患者や付き添い百人あまりが死亡した。サンフランシスコの北五〇マイルにあるサンタ・ローザでは、町のすべてのレンガ造りの家が倒れてしまった。

湾を隔てた対岸のオークランド、バークレーをはじめ、スタンフォード大学や、南では当時四歳の少年だったスタインベックの住んでいるサリナスの町までが、大きな被害を受けた。

サンフランシスコでは、激しい余震が何度もやってくる前に、もっと恐ろしい事態がすでに発生していた。それは、他ならぬ火事だった。後にドーアティ消防署長代理は、市のあらゆる場所で約五〇カ所から火事が発生した、と報告しているが、正確な数字はだれにも分からない。

その日の朝、とうとう火事の警報は鳴らなかった。チャイナタウンにあった警報を鳴らす建物が倒れかかっていたのである。結局火は四日間燃え続け、市の中心となっていたビジネス街の全部と、住宅街の五分の三が灰燼に帰した。

まだ幼い少女時代にこの大地震に出あったキャスリン・ヒュームは、当時のことを生ま生ましく語っている。

「丘の上で町が燃えるのを見つめていると、一人の男が『ああサンフランシスコ、ゴールデンゲートの女王』と叫んで、木の切れはしを投げました。大人たちはみな、お葬式に出ているときのようでした。

お母さんの頬には涙が流れていて、子供たちのように燃えている建物を眺めていることができませんでした。私たちのまわりの男たちも、お母さんと同じように泣いていました。それは、町のなかに仕事をもっていたり、焼けて融けてしまった銀行の屋根の下にお金を預けておいたからではなく、自分たちが生まれ育った懐かしい場所が燃えているからでした」

それほど、みなこの町を愛していたのだ。だからこそ、その後の復興作業にとりくむ熱意も違っていたのだろう。負傷者の救出はすぐ始められた。

とはいっても、公園はどこも避難者で一杯になり、最小限の家財道具を持った人たちが、煙のたちこめる街角で右往左往しなけれならなかった。

結局、この大地震の被害は、サンフランシスコだけで死者四百五十人、被害を受けた建物二万八千戸、被害総額は当時の金で五億ドルに達したという。

しかし銀行の対応はみごとだった。火事が終った日から、どの銀行も焼け残った他の建物を借りて臨時の営業を開始したし、六週間以内にどの銀行も、地震前と同じくらいの仕事ができるように、態勢を立て直した。

前市長ジェームズ・フェランは当時のシュミッツ市長の政敵だったが、この重大な緊急事態に、自分のオフィスも潰滅するという打撃を受けながら、復興への協力を申し出て、シュミッツ市長よりも大きな貢献をしたほどである。

まだ余燼がくすぶっているうちに、市ではサンフランシスコ復興四十人委員会を組織した。この委員会を中心に、損害査定、下水道、病院、道路拡充、公園、貯水槽、財源、古いビルの没収その他の問題について、多くの小委員会を設けて討議を重ねた。

そのうち、市の区画の基本をきめるパーナム委員会は、大火後わずか一ヶ月目には計画表を提出し、しかもすぐに採択された。これが現在のサンフランシスコの区画を決定したのである。

まだ新しい建物がたっていない廃墟のなかで、この計画に従い、まず整然と道路が区切られ、舗装ができていった。

市当局の迅速な対応と市民の協力は、こうしてほとんどパニックもおこさず、アジアへの門としてのサンフランシスコを復興させたのだ。

十九世紀なかばの金鉱発見いらい、この町は多くの魅力をひめて発展してきたし、地震当時はアメリカの勢力が世界的に伸びたときだけに、これほどの天災が町の歴史に致命傷にならなかった。難をいえば、このときから排日感情が高まったという点であろうか。

当時の日米感情は、全米的レベルでは良好で、日露戦争

政治の栄光と悲惨

一対七でも賛成とした大統領 P.87

ここに興味深い一枚の絵がある。初代大統領に選ばれたジョージ・ワシントンが、一七八九年四月に彼が愛したヴァジニアのマウント・ヴァーノンを出発して、船でニューヨークに到着したときの絵である。

はじめ大統領の就任式は三月四日に予定されていたが、あらゆる準備が前例のないものだったために、手はずはしだいに遅れて、大統領に選ばれたという公式の知らせが彼のもとに届いたのは、やっと四月にはいってからのことであった。

新しい共和国の首府はとりあえずニューヨークと定められたので、マウント・ヴァーノンの邸を出発したワシントンは、たけなわの春を楽しみながら、途中まで馬車で進み、ニュージャージからは船に乗ってニューヨークに到着した。このとき沿道はどこも、人びとの熱狂的な歓呼で埋まった。彼の到着にそなえて月桂樹の凱旋門を作った町もあり、白衣の少女たちが道に花をまき、歌を歌って彼を迎えた町もあった。

植民地のときはイギリス軍の副将となってフランス軍やインディアンと戦い、独立戦争では四散しがちな訓練もない軍隊を率いて善戦し、憲法制定の会議でも百出する意見をなんとかまとめ上げたワシントンは、もうだれがみても文句のない初代大統領だったのである。

この一枚の絵は、ワシントンがどれほど熱っぽい歓迎を受けたかをよく示している。彼をみつめる群衆の感動的なまなざし、興奮して帽子を振る人たちの群れ――。

じっとこの絵を見ていると、人物の配置や全体の構図など、ふとキリストを描いた宗教画を想像しないだろうか。

事実、憲法制定会議でも、大統領の問題について人びとは苦慮した。なかには人気を終身にすべきとか、陛下とよぶべきだと考える人もいたのだ。つまりイギリスの君主に対応するものをつくろうとした人も、そのなかに何人もいたのである。

「あなたは皆に尊敬されているのですから、いっそ君主の位についたらどうでしょう」

とのべた友人もいたという。

「長い間軍隊を指揮してきたのですから、その軍隊を率いてこの国を治めたらどうですか」

と進言した友人もいたという。

しかし一方で、アメリカ人はすっかり疑い深くなっていた。まだ独立する前のころ、イギリス本国から派遣されてくる総督たちの横暴に、すっかり手を焼いていた各植民地の人びとは、総督の再任を禁止する法律をつくったところが多い。今なおかなりたくさんの州で知事の再選を禁じているのは、そのころの名残なのである。

議会、大統領、最高裁という三権分立のバランスも、そういう心配から生まれたものだが、このままでは議会に多くの権限が集中しそうなので、それを防ぐために大頭領制を考えたといってもいいだろう。

しかし実際にはその後主客が転倒して、大統領が議会を見下ろしてしまうほどの高い丘に向かって登りだすのだ。

ワシントンはフランス革命が始まってヨーロッパが動乱に巻き噛まれると、議会に相談もしないで中立を宣言しているし、大統領の権限は小さいほどいいと考えていたトマス・ジェファソンも、大統領になってから独断でルイジアナの広大な土地をフランスから買収した。

デモクラシーの具現者と賞賛されているアンドリュー・ジャクソン大統領は、かねてからインディアンを西方に追い払いたいと思っていたので、そのインディアンの協力者を保護する判決を最高裁長官ジョン・マーシャルが下したとき、彼は憤怒してこう叫んだ。

「マーシャルが下した判決なんだ。奴に法の施行をやってもらおう」

リンカーンは自分で断固として信じていることを行なうとき、閣僚の意見を黙殺することもあった。奴隷解放宣言をつくりあげる経過について、次のように友人に語っている。

「私は閣僚と協議せず、また知らせもしないで、奴隷解放宣言の草案を書きあげ、いろいろと深く考えたあとで、この問題について閣議を招集しました。私は閣僚に対し、私がこの手段をとる決心をしたこと、皆さんを呼んだのは、その是非について意見をきくためではなく、宣言の趣旨を知ってもらうためであること、などを話しました」

ジャクソンの例を除けば、ワシントンの中立宣言、ジェファソンのルイジア購入、リンカーンの奴隷解放宣言などは、みなアメリカの発展を促した史上有名な業績で、だれもその価値を否定するものはないが、その政策がとられた経過は、かなり独断的なものだったといえそうだ。

リンカーンについては、また次のような話も伝わっている。あるときリンカーンは、一つの案をもって七人の閣僚を招集した。閣僚はみなその案に反対した。するとリンカーンは、閣僚の顔を見渡しながら、こういった。

「では皆さん、一対七で賛成と決定しました」

私たちはこの話を、もしこれを同じ共和党のニクソンにおきかえたら、一体どんな印象をうけるだろうか。

歴史の経過とともにアメリカの大統領がもつ権力は強大になる一方だが、その大統領にだれでもなれる可能性があるのだということが、いまなおアメリカの弾力の一つとして残されている。

ほとんど教育も受けず、十五歳で衣服商の徒弟に出されたフィルモア、みじめな丸太小屋に生れたリンカーン、同じように質素な丸太の家に生れたアンドリュー・ジョンソン、貧しい牧師の子で大学に進めなかったクリーヴランド、高校に通いながら田舎のドラックストアで働いたトルーマン……。こうした人びとが大統領にまでなった経過は、そのまま「アメリカの夢」の実現だった。そういえば元大統領ニクソンも、また、南カリフォルニアのあまり豊かでない家に生れたのだ。2025.04.09 記す

魚河岸と映った米議会 P.93

これは、日本人が集団で蒸気機関車に乗った最初の記録といえるだろう。

それ以前にも、ジョン万次郎やジョゼフ彦のように、個人的には乗るチャンスに恵まれた者もあったが、これは一八五八年(安政五年)に結ばれた日米修好通商条約の批准書を交換するため、アメリカから回された船ポーハタン号に乗って、一八六〇年(万延元年)二月に日本を離れた使節団の一行が、パナマで生れた初めて蒸気機関車に乗ったときの記録である。

乗ったのは、使節団七十七人のうち、サンフランシスコで病気になった一人を除く七十六人で、筆者は使節団の副使村垣淡路守、当時四十八歳で、日付は四月二十七日(以下陽暦)となっている。

先行した咸臨丸は、艦長に勝麟太郎、軍艦奉行の従者に福沢諭吉、通訳に中浜万次郎という面白い組み合わせだったが、こちらの方は太平洋岸に到着しただけで帰国しているので、集団でアメリカ文明の衝撃を受けたのは、村垣ら一行の七十六人の方であった。

とても好意的な紹介である。同時にあまりにも違う外の世界を見て、チョンマゲ姿の日本使節団一行が、借りてきた猫のようになっている光景が眼に浮かぶようだ。

ワシントン最大のウィラード・ホテルに泊まったので、生活ぶりも混乱をきわめる。

村垣淡路守の日記によると、

※参考図書:世界ノンフィクション全集/14 (筑摩書房):遣米史日記 村垣淡路守範正 川村善二郎訳 P.291

また従者の一人、加藤素毛の『二夜語』には次のような部分がある。

「浴槽は長持ちのような箱で、白銅が張ってある。ねじが二つあって、一つをひねれば熱湯が出、他の一つからは水が出る。両方一時に開いて湯と水の加減をしてから浴槽に入って座ると、浅いのでヘソのあたりまでしか湯がない。後で聞くと、寝て前を洗い、うつぶせになって背中を洗うのだそうだ。天井に蓮の実のようなものがあり、ねじをひねると清水が滝のように落ちてくる。

さて、五月十七日、いよいよホワイトハウスを訪ねて、批准書を交換することになった。アジアから来た珍しい一行を眺めようと、ホテルとホワイトハウスの間は人波で埋まり、よい場所にはプレミアムがついたほどだという。ホワイトハウスでは、狩衣や烏帽子、鞘巻きの太刀などに威儀を正した日本の代表たちが、民主党の大統領ジェームス・プキャナンに国書を捧呈する。こういう席上にも大勢の女性が列席しているので、日本代表はびっくりした。

その日の村垣日記。

……合衆国は世界一、ニの大国であるが、大統領は総督で、四年ごとに国中の入札で定めるよしであるから、国君ではないが、御国書も与えられたことがあるので国王の礼を用いたが、上下の別もなく、礼儀も少しもないので、狩衣を着たのも無益であったと思う」

ズボンを見て股引と思ったのだが、当時の日本の常識から考えると、この日記のようなことになったのであろう。

さて一行は、大統領招待の晩餐会や舞踏会に出たり、各地の見学に出向いたりして手厚い歓迎を受けているが、国会議事堂を見学したときの村垣日記には、次のような面白い部分がある。

何か云い終って、また一人立ち、前のごとし。何事なるやと聞くと、国事は衆議し、各意見を残らず建白するのを、副大統領が聞いて決するよし。……

二階に上って、またこの桟敷で一見せよというので、椅子に腰かけて見る。衆議の最中なり。国政の重要な評議であるが、例の股引をつけ、筒袖を着た姿で、大音にののしるさま、副大統領の高い所にいるありさまなどは、わが日本橋の魚河岸の様子によく似ている、とひそかに語り合った。

村垣淡路守はこうして遠慮なく自分の尺度で相手を酷評したが、各地におけるアメリカ人の歓迎ぶりはなかなか熱狂的で、ニューヨークに一行が着いたときには、それが最高潮に達した。使節団の泊まったホテルの前では歓迎大パレードが展開し、参加した軍人の数だけでも千五百人に及んだという。

次の詩は、ブロードウェーを通る使節団を賛えて、国民詩人ホイットマンが書いたものである。

西の海を越えて日本から来た

礼儀正しく 日焼けした

二本の刀を腰にさす使節たち

悠々と四輪馬車にゆられ

帽子をかぶらず

今日 マンハッタンを通っていく

二月 咸臨丸、浦賀を出航。

政府高官が食べた大陸横断鉄道 P.99

リンカ―ンが大統領に就任した一八六一年、ワシントンにある連邦議会には、一旗あげようという企業家たちが、廊下や控室にひしめいていた。

コリス・ハンティントンもそのなかの一人である。当時四十歳、働き盛りの彼は、この広大なアメリカ大陸を横断する最初の鉄道建設の許可状を手に入れようとして、ひそかに二〇万ドルの大金を持ってやってきたのだ。

彼は東部の農家の子として生まれ、少年時代には父の農場で働いていたが、その後、商人としてでもかなり成功している。二十七歳のときカリフォルニアで金鉱が発見されたことを知り、人びとが殺到することを見込んで商品を送り込み、自分もカリフォルニアに移住して、金物商を始めた。

やがて彼は鉄道建設に詳しいなぞの男セオドア・シューダと組んで、大陸横断鉄道の建設権を一挙に政府から獲得しようとしたのだ。それには一八六一年という年が、ちょうど都合がいい年だった。それまでも企業家たちは、何度もこの途方なく大きな計画の夢について論じあっていたが、北部と南部の意見が合わなかったのである。

北部ではシカゴかセントルイスから出発し、オレゴンかカリフォルニアに通じるコースを主張したのに、南部ではメンフィスかニューオリンズを起点とし、テキサスを通って南カリフォルニアに出るコースを主張して譲らなかった。

ところが一八六一年はじめには南部諸州がほとんど合衆国から脱退し、とうとう南北戦争が始まることになったので、今では南部の主張をまったく無視することができるようになったのだ。あと問題は、だれがその権利を政府から貰うことができるか、である。

ハンティントンが持っていった二〇万ドルの大金が、どのような形で政府高官の間にばらまかれたのか、それは分らない。ただはっきりしているのは、翌年、彼が無一文でカリフォルニアに戻ったこと、彼の手には大陸横断建設の許可状が握られていたこと、などである。

当時の西部は、まだまったく無人の境といってもよかった。というより、急激に人口が減っていたインディアンたちの土地であった。そういう場所に、日本流でいえば私鉄を敷こうというのだから、政府から援助がなければ、とてもできるものではない。

一方、政府の方も、もちろん初めての経験だから、どのくらい援助すればいいのか見当もつかなかった。それでハンティントンの許可状には四〇〇万ドルの交付金と、沿線九〇〇万エーカーの無償の土地がついていたのである。

こうして彼が、スタンフォード、クロッカー、ポプキンズらと一緒に組織したセントラル・パシフィック鉄道は、サクラメントから東に向かって鉄道の敷設を開始した。

同時に許可権を貰ったもう一つの会社、ユニオン・パシフィック鉄道は、オマハまで伸びていた鉄道をさらに西へ延長しはじめた。あとは両鉄道の競争で、両者の接合点は初めからきめてはいなかったのである。オマハから西へ向かったユニオン・パシフィックの方は、ほとんどが高原で自然の障害は少なかったが、労働力の不足と、インディアンの攻撃に悩まなければならなかった。、

工夫には主としてアイルランド人を使い、時には直接アイルランドで工夫募集の広告を出したりした。ワイオミングの大高原では、スーやシャイアンの戦士たちに何度も攻撃され、騎兵隊が鉄道の敷設を守ったり、時には工夫たちが銃をもってインディアンと戦わなければならなかった。

サクラメントから東に向かったハンティントンたちのセントラル・パシフィックは、まず峻険なシエラネヴァダ山脈にぶつかった。レールの一本一本が、南米の南端を迂回するか、まだ運河ができていないころのパナマを越えて運ばなければならなかった。

労働力は一層不足していた。そこで会社ではそのころから入植していた中国人たちを工夫に使い、遠く中国まで人集めが出かける有り様だった。この時使われた中国人の工夫は、一万人にのぼったという。

私は物好きにも、この二つの鉄道に沿って幾日も車で走ったことがあるが、ネヴァダなどでは今でもまったく人家が見当たらない砂漠のなかを、単線の鉄路だけがどこまでも延々と続き、まるで建設当時に時代がもどったような錯覚を抱いたほどだった。

鉄道会社は行く先々の准州や町からも寄付金を集めたりした。そして着工してから七年目の一八六九年、塩分が多くて身体が浮かんでしまうグレート・ソルト・レーク(ユタ州)の北側で、両者は完全にドッキングを完了した。レールを枕木に固定するための最後の釘には黄金製のものを使い、一同はシャンパンを抜いて祝いあった。日本では新橋から汽笛一声、最初の汽車が動き出す三年前のことである。

この両鉄道にならって、ノーザン・パシフィック鉄道、サザン・パシフィック鉄道、サンタフェ鉄道などにも許可が下り、政府が七二年までにこれら鉄道会社に下付した国有地の合計は、なんとフランス、ベルギー、オランダの本国の合計面積に等しかった。

その他一マイル建設するごとに、状況に応じて一万六〇〇〇ドルから四万八〇〇〇ドルまで、政府のローンを貰うことができたのだ。おまけにハンティントンたちは、鉄道会社に莫大な債務を背負わせ、債権者の政府が要求しても、会社は支払いができないようにしてしまったのである。彼やその仲間はたちまち大金持ちになり、カリフォルニア政府を買収することができたほどだったという。彼の財産は、当時の金額で約四〇〇〇万ドルと推定された。

彼はかつて二〇万ドルの大金をワシントンの高官たちの間にばらまいたが、そのワシントンはあまりにも大きな実を結んだのである。

ダイナマイトと銃で闘った労働争議 P.105

一八九二年、ピッツバーグ郊外のホームステッドにあるカーネギ―鉄鋼会社の工場で、すさまじい事件が発生した。、

会社の支配人ヘンリー・フリックが、組合を一気に粉砕しようとして、新しい提案を示したことが発端になった。当時その会社の労働者のうち、組合に加入している者は僅か四分の一に過ぎなかったので、場合によっては組合を押し潰してxしまうことが、不可能ではないように見えたのである。

それにしても、フリックの提案は苛酷なものだった。かなりの数の労働者を解雇し、残りの者も二二%賃金をカットするというのである。組合側はもちろんこの提案を一蹴した。するとフリックは工場を閉鎖し、ウインチェスター銃で武装したスト破りを三百人も雇い入れて、組合に加入していない労働者を動員し、工場の再開を計ろうとした。

三百人のスト破りを請け負ったのはピンカートンという有名な探偵団で、FBIがなかった当時、この組織は各州にまたがる多くの事件を引き受けていた。約三十年前、大統領就任式に臨むリンカーンを、イリノイ州からワシントンまで護衛したのも、このピンカートンであった。

この措置に起った労働者たちは、組合に入っていない者までいっせいに立ち上がり、ロックアウトに対してはストライキで対抗した。彼らは工場のわきを流れているモノンガヒーラ川を警戒するためランチを雇い、一日二十四時間川面を上下して、ピケットラインの態勢を作りあげた。

一方会社側に雇われたピンカートンの一団三百人は、特別列車と馬車を乗り継いで、ホームステッドの工場から五マイル下流の地点に到着する。ここからいくつかのモーター船に分乗した彼らは、一挙に川をさかのぼり、工場のわきへ上陸しようというのである。

あらかじめ知らせを受けていた労働者たちは、あちこちから銃をかき集め、川辺に防塁を築いて迎え撃った。どちら側が最初の一発を撃ったかは、今なお不明のままである。いずれにしても、労働争議史上まれにみる血まみれの戦いが、川岸をはさんで激しく展開した。それはもう、労働争議という常識をはるかに越え、一つの戦闘といってよいものであった。死者は両方で十六人、負傷者の数は数十人に上った。戦いはピンカートンの船がみな退却するまで続いたのだ。

戦闘では組合側が勝ったが、その後の法廷闘争でフリックは組合幹部を、陰謀、反乱、殺人の罪で訴え、百八十五人もが告発されることになった。刑務所入りをまぬかれようとすれば、組合は五〇万ドル以上の保釈金を積まなければならず、賃金も入ってこなかったので、この経済的破綻のためにストは四カ月半で崩壊してしまった。

流血事件を伴った大争議は、単にこの事件ばかりではなかった。アメリカの労働争議は使用者側の暴力と労働者側のストで彩られているといった方がよい。

少し時代がさかのぼった一八八六年に組織された「労働騎士団」が、シカゴのマコーミック刈取機械会社のストを支援して、八時間労働制を要求したことがある。

ヘイマーケット広場に集まった約千人のスト参加者に向かって、ある無政府主義者がアジ演説を始めた。そこへ警官たちが乗りこんできて解散を命じたとき、突然ダイナマイトが警官のなかに投げこまれたのである。

これは不幸な偶発事であったかもしれないし、周到に計画された事件だったかもしれない。爆発に続いて双方がピストルで撃ち合い、結局、警官八人が死亡し、両方で数十人の負傷者が出ている。しかもこの後、八人の無政府主義者が殺人容疑で逮捕され、ダイナマイトを仕掛けた真犯人が不明のまま、四人が絞首刑に処せられるというあと味の悪い事件になっているのだ。

さらにさかのぼって一八七七年には主要鉄道会社四社が一〇%の賃金カットを発表したのを契機にストライキが各地に広まり、大勢の植えた失業者たちがストを応援した。このためシカゴ、ピッツパーグその他の都市では、州兵と群衆が衝突して、連邦軍を呼ばなければならなかった。ボルチモアでは在郷軍人が出動し、スト中の労働者や見物人にまで発砲して、死者十人、負傷者十人という被害となった。

これは西部の場合でも同様で、西部鉱山経営者協会と西部鉱山労働総同盟などは、両方とも公然と暴力で対決した。経営者側が機関銃をもったスト破りを雇うと、労働者側は事務所をダイナマイトで爆破するという有り様だった。

こういう歴史を振り返ると、なぜ十九世紀末のアメリカでこれほど労働争議が暴力化したのだろうか、という疑問が湧いてくる。おそらくその最大の原因は、政府が組合の権利を守るために介入しようとはまったくしなかったので、組合としては、団結権、スト権などの基本的な条件からはじめてあらゆる権力を自分でかちとらなければならなかったからであろう。その上この時代になると、西部には安くて良い土地がもうなくなっていた。今までのように、不満な労働者はどんどん西部へ移住するという安全弁の役割を、西部が果たさなくなってしまったのである。

さらにこの当時は、東欧や南欧から物凄い数の移民が流れ込み、毎年数十万人の新しい労働者が現れ、労働条件を押し下げていたのだ。だからジェイ・ゴールドのような鉄道企業家に、「私は労働者階級の半分を殺すために、残り半分を雇ってやることだってできるんだ」と豪語させるようなことになったのであろう。、

また当時の労働組合に対して、大衆が理解を示さなかったことも原因の一つである。ニューヨークのセツルメントを指導した女性リリアン・ウォルドは、社会主義者が恐れられ、いま共産主義者が恐れられているのと同じように、当時労働組合が恐れられていたとのべている。

会社全体の利潤が使用者側や株主ばかりでなく、労働者にもかなり回されるようになったのは第一次大戦以後のことであり、第二次大戦後この傾向はなお強くなった。そのため今の労働組合は、戦うときは断固として戦う姿勢を保ちながらも全般的に穏健化し、むしろ保守化の傾向さえ見せはじめている。第二次大戦後、アメリカ全体が徐々に保守化の傾向を強めているのは、ここに大きな原因の一つがあるのだ。

り続けるために、労働者の賃金カットを通告したのであ

汚職にまみれて死んだ大統領 P.111

一九二三年の春、ハーディング大統領がアラスカへの旅を計画している矢先、妙なことが続いて起こった。

大統領がもっとも好きだったフォール内務長官が辞任したかと思うと、復員局法律顧問のクレーマーが、深夜ピストル自殺をとげたのである。しかもその場所は、大統領の信頼厚い復員局長官フォーブスが、大統領から買い取った家のなかだった。

その後まもなく、休暇を終えてヨーロッパから帰ってきたフォーブスも、大統領に辞任を申し出た。後になって考えてみれば、この三人は自分たちが行った悪質の汚職が、上院調査委員会の手によって暴かれだしたことに気がついたからだったが、肝心の大統領は事の重大性をあまり理解していなかったらしい。

クレーマ―の自殺現場にあった遺書が、その夜のうちにハーディングの手許に届けられても、「そんなものはいらないよ、持ち帰ってくれ」

といって、目を通そうともしなかったという。

しかし内務省や復員局をめぐる汚職は、その頃ワシントンの消息筋の間でささやかれいた噂ごく一部にすぎず、それがようやく大統領の耳にも入りはじめたのだった。さすがに大統領は、かつて腹心の部下だったジェンー・スミスを呼んで問いただすと、スミスはたちまち口を割り、大統領のとりまき連中がホワイトハウスへ流れこまないようにしていた噂話を、すっかり白状してしまった。

「よろしい。もう帰りたまえ。しかしきみは、明日逮捕だぞ」

ジェンシーはその晩、かつて自分のボスだった司法長官ドーハティと一緒に住んだことのある豪華な邸で、ピストル自殺をとげた。ドーハティは共和党のボスで、凡庸な男ハーディングを大統領にまで仕立てあげた裏の実力者である。

不吉な翳りが、大統領のまわりにしだいにその色を増していた。ハーディングはそれをふり払うようにして、六月になると六十五人の一行をひきつれ、アラスカへの演説旅行に出発する。途中カンザスシティーで、辞任したばかりの前内務長官フォール夫人がひそかに訪れ、約一時間大統領と密談をして帰った。なんの話だったのか、今もって明らかにされてはいない。旅行中、大統領はしだいに神経質になり、何かにおびやかされているような不安を隠しきれなかったという。二年半前の大統領選挙では、いつも微笑を絶やさず、ハンサムで気のいい男だったハーディングにしては、大変な変わりかただといえよう。

旅行の途中から、彼はブリッジやポーカーなどのゲームに溺れ、それから、信頼しているドーハティ司法長官を旅先に呼びつけ、二人だけで長時間会談したが、終わったとき大統領の顔は、怒りと怖れで土色になっていた。ドーハティはこそこそ姿を消し、二度と大統領に会うことはなかった。ハーディングがアラスカの帰途、サンフランシスコで心臓発作のため急死したからである。

ハーディングはそのとき五十八歳の働き盛りだったので、毒を仰いで自殺をしたのではないか、夫人が毒殺したのではないかという説もあるが、ともかくある種の強迫観念が彼の死を早めたことは事実であろう。

そして彼の死後、政府高官のおびただしい汚職は、上院調査委員会の手によってしだいに明らかとなった。

一朝有事の際に備えて海軍省が保有していた石油埋蔵地のうち、ワイオミングのティーポット・ドーム、カリフォルニアのエルク・ヒルズなどを、内務省の管轄に移す行政命令を大統領は出したが、大統領のお気に入りのフォール内務長官は、これを民間に入札もせずに払い下げて、当時の金額で二三万ドルと十万ドルのリベートを受け取っていたのである。

事件の決着がついたのはハーディングの死後実に八年目で、前内務長官フォールは収賄の罪で刑務所に送られた。無能だった海軍長官デンビイも、次の大統領クーリッジに解任されている。

復員局長官だったフォーブスも、悪どい金儲けをやっていた。病院の敷地を決定するたびに、高騰する地価へのりべートを受け取り、また膨大な量の医療品に「疵物」という印を押して、何分の一かの値段で特定の会社に払い下げた。このため、政府の損害はニ億ドルに上ったという。フォーブスは大統領の死後三年目に、詐欺罪で刑務所入りとなった。

ハーディングを操った陰の実力者ドーハティ司法長官は、どうやら罪はまぬかれたものの、政治生命はすっかり絶たれてしまった。つまり、大統領が好きで任命したような者、同郷オハイオ州出身者などの多くが、驚くほど平気で汚職をおかしていたのだ。

ヘイズ郵政長官は共和党全国委員会を代表して収賄していたし、ミーンズは禁酒法の時代に密売業者と手を組んで大儲けをし、のちに刑務所送りとなっている。

外国資産管理局長ミラーも刑務所に入り、その他有罪判決を受けた者、自殺した者、精神病院に送られた者など、さまざまである。

結局ハーディング大統領に人を見る目がまったくなかったことは間違いなく、ただ大統領自身がいくつかの汚職に自ら関係していたのかどうかという点になると、多分そうではなかろうとかいうことができない。

ハーディング夫人は遺体を解剖することを断固として拒否し、夫のあらゆる手紙や書類は、その大部分を故郷オハイオで焼却してしまった。

ド・アレンはハーディングを「ただ平凡な田舎者で、平均的な好色家」と書いているが、大統領は情婦のナン・プリトンを、ホワイトハウスの裏口からこっそりと呼び入れたりしていたのだ。彼女はずっと後に、二人のあいだに生れた娘をテーマにして、『大統領の娘』というスキャンダラスな本を書いている。

気に入った連中ばかりをホワイトハウスへ呼び、グラスを傾けながらいつもポーカー遊びをしていた大統領――といって非難するのは容易だが、実はそれが当時、全米を風靡していた保守的な傾向であった。結局国民は、自分たちと似たような政治家しかもつことができないのである。

コッペパン一個に行列した大恐慌 P.117

こんなことを、一体誰があらかじめ想像できただろうか。つい何ヶ月か前、就任したばかりのフーヴァー大統領が、アメリカから永久に貧困がなくなる日は近いと大見栄を切ったのに、国民全体が何年も灰色の日々を過ごさなければならなくなろうとは。

一九二〇年代、アメリカの物質的繁栄は頂点に達していたかのように見えた。自動車は普及して街に溢れるし、ラジオはどの家でも買うことができたし、映画という新しい映像のジャンルは人びとを惹きつけていた。大都市では摩天楼が次つぎに競争で建てられ、土地ブームがおこり、株式は高騰した。労働者の生活も眼にみえてよくなった。フーヴァーでなくても、この繁栄は永遠に続くと信じこんでいたのだ。

一九二九年十月二十四日、「暗黒の木曜日」とよばれるようになるこの日からの株式の大暴落を見ても、なお人びとは夢を捨てきれなかった。人びとが本当に心から恐れおののいたのは、翌年に入ってからである。

どの町にも、失業者が溢れた。恐慌のシンボルとなったリンゴ売りが街角に立つようになったのは、一九三〇年秋の頃からである。たとえ職がなくても、街角に立ってリンゴさえ売れば、一家が食べていける最小限度の収入があったのだ。リンゴ売りのなかには、つい先日まで工場の技師だった人や、株のブローカーをやっていた人、時にはなんと会社の社長までやった人がいたのだった。

後に「将軍ベッドに死す」を書いて、一躍有名な小説家になったチャールズ・イエール・ハリソンもまた、その頃のリンゴ売りをやっていた。彼の記録によれば、朝まだ暗いうちから起きて、リンゴ生産者連盟のビルの前に並び、一箱のリンゴを二ドル二五セントで買い求める。その箱をかついで地下鉄の入り口の方に歩いてゆき、一個五セントでそのリンゴを売るのだ。午後四時頃になると全部売り切れるが、一箱七十二個のうち四個ぐらいは悪くなっているのだ。その分は彼の夕食となり、売り上げは六十八個分の三ドル四〇セントである。そのうちから箱代の一〇セント、地下鉄の一〇セントを差し引くと、十二時間もの勤労の所得は九五セントだったという。

一九三〇年暮れには家のない失業者が激増したので、ニューヨーク市ではイースト川近くに仮宿泊所を急いで建てたが、「ゴールド・ドック」と皆によばれたこの建物で、暗澹とした日々を過ごしたある人は、二十年後に当時を回想して次のように書いている。

朝五時に鐘が鳴りました。まだ暗かったのですが、私たちは一列になっていやな臭いのするトウモロコシがゆの皿とコーヒーらしいものを貰い、そのあとリンゴ箱を買いにウェスト街に行って並んだものです」

ローズヴェルトが大統領に就任した一九三三年には、失業者が千五百万人にも増加して、職のある者も賃金カットをまぬがれることはできなかった。ニューヨーク市だけでも街頭の靴みがきで暮らしている者が七千人にも上ったという。ちょうどその頃、ソ連から熟練労働者六千人の求人申し込みあって、これに応募したアメリカ人はなんと十万人にもなった。ヨーロッパから希望を抱いてアメリカに渡った人びとが、争ってソ連へ職を求めて出かけようとは、一体誰が予想できたろうか。

ニューディ―ル政策によって景気は少しずつ上向いていくが、それでもなお、一九三〇年代のアメリカは、世界の多くの国がそうであったように、灰色のムードのなかにあったといっていい。とくに三〇年代前半の不況の深刻さは、革命がおこったとしても不思議ではないほど、人びとの心と生活を荒廃させた。事実三〇年代を通じて、アメリカ共産党の勢力は伸び続けた。三〇年代末には党員数六万をこえるほどになり、CIO(産業別労働組合会議)では組合員の約四分の一が、なんらかの形で共産主義者の影響を受けていたといわれている。それにもかかわらずアメリカでは、革命といわれるようなものはとうとう起こらなかったし、起こりそうな気配もなかった。一体それはなぜだろうか。

おそらくアメリカには、共産主義を異質のものとする強固な同質性があって、その同質性のなかで二大政党が交互に政権をとっているからであろう。共産主義自体がアメリカ化してこの同質性のなかに融けこまない限り、いつも異質性の存在としてはじき出されてしまうのである。

それではどうしてこの強い同質性が生れたのだろうか。

おそらくそれはアメリカが雑多な移民の国であるために、かえってアメリカの国旗と国歌に対する中心傾向が強いためであろう。移民が少しでもアメリカ人になりきろうとして払う努力は、そのままアメリカ社会の同質性を作る求心力となったのだ。封建制がアメリカになかったことも、社会主義や共産主義が育たない理由といえるだろう。

ともかくアメリカ人たちは、革命を起こさずにこの灰色の日々を耐え通した。しかしその心の底には、永久に消えない傷が深く残った。日本では第二次大戦を境に価値観が大きく変動し、戦前派、戦後派という言葉を生んだが、アメリカではこの大恐慌を経験した者とそうでない者の間に、越えられないほどのギャップを生んだのだ。

アメリカ史のなかで一つの分水嶺を探すと、それはこの大恐慌だと答える学者が少なくないのである。

東部の都市に住む労働者と、南部や西部の農民とを比較

2025.03.31 記す

狂気の赤狩り旋風 P.123

「皆さん、私の意見では、もっとも重要な政府の機関である国務省に、共産主義者が広くはびこっています。

私は今この手のなかに、いつも共産党の党員証を身につけているか、共産党に間違いなく忠誠を誓っている人びと、二百五人もの名前を持っています。しかもそういう人たちが、今でもなおわが国の外交政策を作成する手助けをしているのであります。

われわれの政府のなかにいる共産党員について議論するときに、記憶しておかなければならないことが一つあります。それはわれわれが、新しい兵器の青写真を盗んで銀三十片を手に入れるだけのスパイに直面しているのではない、ということなのです。

われわれは、それより遥かに危険な活動に直面させられています。なぜなら、敵がわが政策を動かし、作成するのを許すことになっているからです」

一九五〇年二月に共和党の上院議員ジョゼフ・マッカ―シーは、ウェストヴァジニアでこういうショッキングな演説を行った。辺鄙な場所だったせいもあって、初めはそれほど注意を引かなかったが、二度三度と彼が他の場所で同じ演説をくり返すと、それはたちまち爆発的な反響を全米にまき起こした・

国務省といえば、日本の外務省プラス・アルファであり、副大統領よりもむしろ国務長官の方が、大統領に次ぐ第二の実力者なのである。その国務省のなかに共産党員が大勢いて、その名前はいま私の手のなかにある、といって紙片をひらひらさせながら、上院議員が叫んだのだから、世論がそのため沸騰したのも無理はない。

マッカーシーがこういう形で歴史の表面に姿を現し、たとえ数年間でもいまわしいマッカーシズムの時代を作り上げるようになつたのは、まさしく舞台が彼の登場を待つのにふさわしい状態になっていたからである。

アメリカは一九四五年に第二次大戦を終わったとき、全体主義打ち負かしたと思ったとたんに、今度は共産主義という新たな敵に直面した。まだ戦勝気分に酔っていた四六年に、イギリスのチャーチルはもうアメリカで「鉄のカーテン」の演説を行っている。

四七年には一方でヨーロッパの経済復興を援助しながら、トルーマン大統領は政府職員に忠誠審査を実施した。映画の都ハリウッドでは赤狩りが始まり、ロバート・テイラーその他の俳優は喜んで下院の非米活動調査委員会に出席、多くの証言を行なったため、十人の映画人が検挙されている

四八年には、もと国務省の政治局長で、当時カーネギー国際平和団の会長だったアルジャー・ヒスが、かつて共産党員だったことがあり、今はソ連に情報を流しているスパイだとして告発された。このとききびしくヒスを追究し、反共の闘士として名をあげたのが、当時まだ三十五歳の下院議員だったリチャード・ニクソンである。

四九年には、アメリカが戦争中支援し続けた中国に、共産主義を奉じる中華人民共和国が成立してアメリカ人を愕然とさせ、さらにソ連の原爆所有が明らかとなって、科学上の秘密を渡したという容疑でローゼンバーグ夫妻の裁判が始まり、のちに夫妻とも死刑となった。

共産主義に対する危機感がこうしてまさに爆発しそうになっていたときに、それに点火したのが他ならぬマッカーシー上院議員だったのである。マッカーシーの議論は、しだいに膨張した。

ローズヴェルトとトルーマンの二十年にわたる民主党の期間は、アメリカ国家に対する反逆の時代であり、だからこそローズヴェルトは第二次大戦でソ連を助け、トルーマンはマッカーサー将軍が共産中国を攻撃するのをやめさせてしまった、というのだった。

共産主義者のスパイが政府部内や大学、会社などにひそんでいて、モスクワでスターリンがボタン一つ押せば、彼らはいっせいに立ち上がってアメリカを倒すだろうというような妄想が、マッカーシーの巧みな扇動によって全米を風靡した。

一九五一年までにトルーマンは、国家に忠誠を尽くさないと思われる分子千二百人あまりを政府から追放したが、こういう風潮にいや気がさして辞任した者は二千にも上った。共産主義に対するこの国をあげてのヒステリー症状は、アメリカにとってこれが最初ではなかった。第一次大戦直後にも、まったく同じような症状が起っている。

ロシアでボルシェビキ革命が成功したり、一九一九に年アメリカでストが三千回以上も起こったりして、国民の間に「赤」への恐怖が高まると、パーマー司法長官は一九二〇年の初めから赤狩りを開始し、逮捕者は数千人に及んだ。その年四月に病後初めて開いた閣議の席上でウィルソン大統領は、

「パーマー、アメリカのなかの赤を一掃せよ」

と叫んだという。

このとき逮捕された者の多くは無実だったが、おかげでパーマーは一時国民的英雄となった。メーデーには政府転覆の計画があるといって州兵や警察を動員したものの、実際にはその日一発の銃声も響かず、パーマーの作った赤の恐怖はすぐ底がわれてしまった。

しかしマッカーシーの場合には、それが数年間続いたのだ。学者も、ジャーナリストも、批判をまったく封じられてしまった。国外追放になった人もすくなくない。

だが、さしものマッカーシーも、五四年にはその勢力を失った。いま人びとは歴史の一ページに彼の名を残し、彼一人だけを悪質な扇動者としてすましているが、言論の自由さえ封じる恐怖の赤狩りの時代を作ったのは、ひとり彼だけだったのだろうか。彼はただ、時代の風潮を悪用しただけの人間ではなかっただろうか。二回も同じような現象が起こっているのをみると、共産主義に対する常軌を逸したヒステリー症は、アメリカ国民の一つの性格となったのではないだろうか。

だからこそマッカーシー自身は没落しても、その系譜は同じ共和党のゴールドウォーターに受け継がれ、アメリカの底流となって、国際緊張の一方の土台を作っているのである。

マッカーシーによる赤狩りの旋風が吹き荒れていた一

2025.04.04 記す

大統領暗殺は歴史を変えたか P.129

一九六三年、日米衛星中継の最初のニュースが、「ケネディ大統領凶弾に倒れる」だったのは、一体なんということだろうか。ケネディ大統領は十一月二十二日金曜日の朝、ダラスでこういった。

「アメリカの大統領を暗殺したいと思う者がいたら、それはたいして難しいことではない。望遠レンズのある銃をもって、高いビルの上で待っていればいいのだ」

これは、大衆の面前に無防備なまま姿を現さなければならないアメリカ大統領の、避けることのできない運命なのであろうか。

思えばリンカーンが暗殺されたのも、イースターの聖金曜日である。このことから、二人の暗殺にはあまりにも歴史的な符合が多すぎるといって、今なお人びとの間でつきることのない話題になっている。まず二人とも、夫人同伴の上、公衆の面前で殺された。リンカーンはフォード劇場の観衆のなかで、ケネディはダラス市民の見ている前で――。二人を殺した犯人らしい人物は、いずれも裁判にかけられずに殺された。リンカーンを暗殺した南部人の俳優ジョン・プ―スは、十ニ日後タバコ小屋に隠れているところを、騎兵隊に包囲され、ケネディを暗殺したオズワルドは、二日後警官にかこまれて護送される途中、ごく近くまできたルビーという男にピストルで殺された。

リンカーンは一八六〇年の大統領選挙に当選し、ケネディはちょうど一世紀後の一九六〇年に当選している。リンカーンのあとを継いだのはアンドルー・ジョンソン副大統領で、ケネディの場合はリンドン・ジョンソン副大統――。リンカーンにはケネディという名の秘書がいて、大統領がフォード劇場へ行くのをとめたという。一方ケネディにはリンカーンという秘書がいて、大統領がダグラスへ行くことに大きな不安を抱いていた。

これらの不可思議な符合は、一層この二つの暗殺事件の上に神秘な翳を落としている。たとえばリンカーンを暗殺し、国務長官シュワードに重傷を負わせた暗殺団の一味四人は処刑されたが、その背後で糸を引いていたのは、当時の陸軍長官スタントンではなかったかというような推測が、今なお思い出したように議論されているのだ。

ケネディの事件については、今さらいうまでもない。六四年に発表されたウォーレン調査委員会の膨大な報告書を政府は公式の結論とし、それ以後調査を行なっていないが、オズワルドの単独犯罪とするこの結論に挑戦して、どれだけ多くの本や論文が今まで書かれたことだろうか。

映画「ダラスの熱い日」も、その疑惑を具体化して、テキサスの資本家や右翼などのグループが、慎重におしすすめた謀殺だという結論を出している。

それにしても、アメリカの歴史の前半に暗殺された大統領が一人もいないことは、暗示的である。独立してまもない頃のアメリカでは、大統領の安全についてはほとんど注意が払われなかったし、それで事実何もおこらなかったのである。三代目の大統領ジェファソンなどは、一八〇一年の就任式当日、自分の宿舎から国会議事堂まで、一人の護衛もつれずに歩いていったという。

一九七五年大統領フォードが二度も凶弾に見舞われかかったことは記憶に新しい。アメリカ史上、現職で暗殺されたのは四人になるが、すべてリンカーン以後の時代である。つまり時代が下がるにつれて、暗殺およびその未遂事件が増大している。それだけアメリカ社会の歪が大きくなったともいえるだろうが、果たしてこれらの暗殺は、多少なりともアメリカのコースを変えたであろうか。多くの歴史家はそれを認めたがらない。民主主義を土台とした国家の構造さえ揺るぎないものならば、暗殺は歴史を変えることはできないのだ、と。

しかし、果たしてそうだっただろうか。たしかにいくつかの暗殺が民主主義という政体そのものを変えることはできなかったが、実際には歴史のムードを大きく変える働きをしたのではなかろうか。

リンカーンが暗殺されたとき、彼は再選されて二度目の就任式を行ったばかりで、任期はまだ三年十一ヵ月も残っていた。平凡な南部人ジョンソンがそのあとを継がず、リンカーンが引き続き政権を担当していたならば、戦後の南部はあれほど混乱せず、南北の和解ももっと早い時期に行われいただろう。人種問題もおそらくゆるやかなテンポながら、別の解決方法を見いだしていたに違いない。リンカーンの暗殺は、単に彼の残された任期の間だけにとどまらず、少なくともその後十年間の国家の進路を変えてしまつたかもしれないのである。

マッキンレーが暗殺されず、内政外交に精力的なエネルギ-を発散したセオドア・ローズヴェルトが大統領に昇格していなかったら、二十世紀初めの歴史はもっと平坦な別のものとなり、あるいはウィルソンの登場を促すような舞台も作らなかったであろう。

フランクリン・ローズヴェルトは、大統領に当選してまだ就任しない期間に、マイアミで凶漢に襲われた。五発も発射された弾丸のうち、一発でも彼にあたってその生命を絶っていたら、あの壮大なニューディール政策を、一体誰が代って遂行できただろうか。おそらく彼の暗殺は、アメリカ全体に、巨大な灰色の翳を落としたに違いない。

また一九六〇年の大統領選挙では、一般投票わずか〇.ニ%の差でケネディがニクソンに辛勝した。ほとんど、同点といってもよかった。にもかかわらず、いったんケネディが大統領に就任すると、時代の流れは鮮やかに変わり、ケネディの時代とよばれる、活気に満ちた独特の時代が現出する。

結局、大統領は国家全体の顔であり、その時代をリードする一種のムードを創り出すのだ。そのことを考えると、ケネディが突然この世から姿を消してしまったことが、その後の歴史を変えなかったと、果たして断言することができるだろうか。

一九六〇年代には、ジョン・F.・ケネディ大統領のほか、弟のロバート・ケネディ上院議員、黒人指導者のマーチン・L・キング牧師とマルコムXなどが暗殺されている。リベラルからラディカルに属するこれら四人が今なお健在だったら、アメリカ全体の雰囲気はもっと明るいものだったろうと考えると、改めて暗殺のもつ意味の重大さに、誰しも愕然とするのではないだろうか。

七代目の大統領ジャクソンは政敵が多かったせいか、

原爆投下を肯定する国民世論 P.135

第二次大戦の終結まぎわ、ハワイには南太平洋方面の日本人捕虜が集っていた。日本に生れた同志社大学教授のオーディス・ケーリ氏は、当時その収容所長となり、戦時下としては考えられないほど友好的に、その収容所を運営していた。

ケーリ氏は原子爆弾が広島に落とされたことを知ったときの日本人捕虜たちの様子を、次のように書いている。

彼(捕虜の一人)は体をふるわせて、それだけを叫び続けた。誰しも気持ちは同じだった。もう参

りかけている日本に、これほどの異常武器が必要だろうか。しかも、落とされた所は、どんなに武装

していようと、一般市民が密集して住んでいる都市である。降伏を早めるにしても、余りに犠牲が

大きすぎるのではないかというのである」

おそらくこれは、当時の日本人の平均的な気持ちであったろう。

ところがアメリカには、かなり広く原爆投下を認める国民感情がある。と同時にケーリ氏は、良心

的なディーンという中尉がこれを聞いて、「頭をかかえたまま、タイプライターの陰に顔を埋めてし

まった」とも書いている。ケーリ氏自身もそうだったに違いない。

「戦争の真最中にねえ。よくもこれだけのことがいえるよ。新聞もよく載せたよ。日本では考えら

れないことだ」

〔捕虜の一人の}幡さんがしきりと感心した」

つまりアメリカには、たとえ戦争中でもこのような爆弾を投下することに反対する世論も少なくないのだ。それでは一体、この前者と後者の数の比率は、どの位になっているのだろうか。それは世論調査という形で、およその傾向を知ることができる。

朝日新聞社が一九七一年に、アメリカのルイス・ハリス世論調査所に依頼して行った調査のなかは、次のような項目が入っている。

「アメリカが第二次大戦中に日本に原子爆弾を投下したのは、やむをえないことだと思いますか。間違いだと思いますか」

これに対する回答は、

やむをえなかった 64%

間違いだった 21%

わからない 15%

つまりアメリカ国民の三分のニは、原爆投下を肯定しているのである。

この世論調査の一年前に、私はアメリカ南部のある大学で、「私のみる歴代大統領の評価」という話をしたところ、早速次のような質問を受けた。

「あなたはAクラスおよびBクラスのどちらにも、トルーマンをいれなかった。それはなぜですか」

私はトルーマンが大統領の平均よりは上であることを認めたあとで、あえて取り上げなかったいくつかの理由をあげて、さらにつけ加えて、

「それに彼は、原爆投下を命じた世界でたった一人の人間ですからね」

というと、この発言には不満な様子をした学生が少なからずいたのである。

今でも広島と長崎への原爆投下を肯定しているアメリカ人たちの平均的な考え方は、一つには真珠湾奇襲への当然の報復。二つには戦争終結が長引いた場合に、増加したと思われるアメリカ兵の損害を未然に防いだ効果、などである。

それにまた、プラス・アルファが加わることもある。私の友人で、黒人の文学者として著名なジョン・O・キリンズ氏は、くり返し私にいったものだ。

「なぜ原爆をドイツに落とさないで、日本に落としたのか、それも一回で威力は十分示せたのに、わざわざ二回落としたのか」

第一の疑問に対しては、ドイツの降伏までに原爆が間に合わなかったのだ、と答えることもできるだろう。しかし第二の疑問に対して、私は答えるすべを知らない。アメリカ国内でさんざん人種差別の苦しみをなめてきたキリンズ氏は、日本人に対するアメリカ人の差別感情をいいたいのである。

ベトナム戦争のとき、現地にあってアメリカ軍全体を指揮したウェストモーランド将軍は、はっきりとこうのべている。

「東洋人は、西洋人のようには命を重くみないのだよ。東洋では、命はあり余っていて安いのだ」

こういう考えをとりやすいのは、年齢の高い層、軍人、右寄りタカ派の政治家などである。力をもって相手をねじ伏せなければならないと考えるようなタイプの政治家が、結構有力な大統領候補にまでなるのだ。六四年共和党のゴールドウォーター、六八年民主党から飛び出して第三党を作ったウォレス、それに七六年の共和党のレーガンなど……。

一九七二年、私はコロラド大学に滞在中、「ナガサキの日」に行われたベトナム反戦のキャンドル・マーチに参加した。ところkがそれから四日後、『ボウルダー・デイリー・カメラ』紙の論説欄に、ヒロシマ、ナガサキ、二十世紀のソドムとゴモラか』というタイトルを発見して、思わずぎょつとなった。

ソドムの綴りが間違っているのは御愛嬌だが、長い論説を書いたその女性はかなりの日本通だった。ヒロシマもナガサキも、ちょうど旧約聖書創世期に出てくる悪徳の都市、ソドムとゴモラのように、神の怒りにふれて、住民もろとも焼き払われたのではないか、というのである。

ロシマへの原爆投下をアウシュヴィッツの業と同じだと考え

て、勝手に心のなかで、日本人を自分のアンネ・フランク神

話だとしてしまっているのではないだろうか。……

もしヒロシマのことを思い出せといわれたら、私たちは真

珠湾のことを思い出そうではないか。ナガサキの日を記念し

ようといわれたら、あの拷問のようなパターン死の行進のな

かで、鞭うたれ、血を流し、渇きに苦しみながら死んでいっ

たアメリカ兵士たちのことを、思い出そうではないか。……」

人びとの心のなかで、まだ戦後は十分に終わっていない。今や日米間に重大な問題はない、などという安易な考え方はつつしもう、と私はその時考えた。

女の「美徳」が揺れつづけた半世紀 P.141

一九七五年の秋ワシントン郊外で、ある父親から面白い話を聞いた。

「驚きましたね。娘が大学へ入学したら、大学ではなんと、ピルの使用法を書いたパンフレットを学生に渡し、ピルが必要ならいつでも取りにきなさい、というんですよ」

中年のその父親は、本当に心の底から驚いている様子だった。わずか、ニ、三十年の間に、父親がついていけないほど、女性の方が先に進んでしまったのである。

考えてみれば、過去数千年間、人間は妊娠しないですむ性交の可能性を追究してきたといえる。だからピルの発見によって人間は、とくに女性は、どれほど解放されたか分からないのである。参政権を獲得したことよりも、ピルを自由に使えるようになったことの方が、女性解放の上でははるかに重要な意味をもっていた、と説く学者も少なくない。

こんなわけだから、アメリカでも女性が昔から自由だったわけではない。それどころか、少し時代を遡ると、アメリカの女性も比較的最近まで、意外に古風だったことが分るのである。性の問題を追究したⅤ・パッカードは、過去百年間におこった女性の役割の変化が、それ以前の五十年の変化よりも大きなものだったと、指摘している。

たとえばアメリカでも、女性が参政権を得たのは、やっと第一次大戦後の一九二〇年にすぎない。しかも南北戦争の時まで奴隷だった黒人が、解放された直後の一八七〇年に参政権(ただし男性だけ)を与えられているのに、奴隷解放のために戦ってきた女性が、その後半世紀も参政権を与えられずにいたことは、男性の女性に対する偏見が無意識的にいかに大きいものだったかを物語っている。

いまから百年前の女性は、黒いドレスで全身をくまなく被っていた。男性は女性の顔と手が、わずかにドレスの外に出ているのを見ることができただけである。女性は家のなかにあって夫に尽くすのが美徳とされ、職業をもっている者の数はまだ極めて少なかった。キリスト教がこういう女性の美徳を説く役割を果たしたことはいうまでもない。

その女性が急速に変わったのは、一九二〇年代である。女性は参政権を獲得してから、急に大勢が政治家になったりはしなかったが、まず若い女性たちから、古い生活様式や価値観を放棄したのだ。おそらく、参政権の獲得は、長い間参政権が拒否されていたためにタブーとされていた多くのものの、崩壊の象徴にすぎなかったのである。そして女性たちは、取り払われたタブーのなかから、政治などの問題よりも、身近な日常生活の解放にまずとびついたのである。

たとえば、それまで地面をひきずるように長かったスカートが、一挙に膝のあたりまで短くなり、黒い木綿の靴下が、肌色の絹やレーヨンの靴下に変わった。長い髪を切って断髪とし、パーマネント・ウエーヴが流行した。

それまで不道徳の象徴のように思われていた頬紅や口紅が、あっというまに全米にひろまった。タバコをのむ女性が増えたし、禁酒法の時代だったが、女性は男性と一緒に酒を飲むようになり、セックスについても自由に話しあうようになった。

しかし三〇年代に入ると、女性たちはそんな余裕がなくなってきた。かつてなかった大恐慌に見舞われ、夫の就職の心配の方がもっと切実なのものとなったからだ。女性も毎日の生活に追われ、ニ〇年代のように時代の先端をきるフラッパーな娘はいなくなった。

四〇年代には、女性がいっせいに男性の職場に進出した。女性の自我意識や平等への要求が高まったというよりは、第二次大戦のため働き手が軍隊にとられて、労働力が不足してきたからだった。

そのため、五〇年代のマッカーシズムが荒れ狂った保守的な時代には、また女性が家庭に戻って家事に精出すことが美徳とされたのである。それは変測的だった四〇年代への、一種の反動のようなものであり、多くの女性もまた、マイホームを守ることだけに満足を見いだしていた。

再び大きな変動が襲ってきたのは、ケネディの登場に始まる六〇年代だった。このとき女性たちは、黒人たちの公民権運動やベトナム反戦運動、大学の反乱、公害反対運動などに積極的に参加しながら、社会の矛盾を見抜く力を養い、改めて男女間の格差の大きさに気がついたのだ。

同一の労働に対しては、男性と同一の賃金を、というきわめて理論的な要求がまず高まった。新しい女性解放の先駆者となったペティ・フリーダンは、一九六三年に『新しい女性の創造』を出版し、六六年には女性解放組織の中心となった「全米女性連盟」(NOW)を創立する。

女性の権利の平等は、こうして今少しずつ実現されている。「……となった最初の女性」という表現が新聞などで盛んに使われるようになった。「アメリカ史上で国務省の局長となった最初の女性」とか、「海軍が受けいれた最初の女性パイロット」といった具合であり、これは今まで女性がいかに広範な職場から閉め出されていたかを物語っている。

一般社会の空気も、女性の平等を理性的に迎えいれようとしている。「もし支持する政党が女性を大統領候補に選んだら、あなたは彼女に投票しますか」というギャラップ世論調査に、一九三七年にはイエスと答えた者が三一%しかいなかった。しかし五五年には五一%になり、七一年には六六%にまで増えている。

今まで男性だけのものだった職場にも、女性がどっと入りこんでいる。土木建築、自動車修理、バス・トラックの運転手、警官、消防士……数えていけば、きりがないほどだ。しかし、それに伴って、それまで女性に与えられていた特別の保護もまたなくなっている。たとえば、働く女性には重い物を持たせてはいけないという重量制限、深夜勤務など……。

一九七五年ニューヨークのホテルで、エレベーターに男が平気で先に入っていくのを何度も見た。バスのなかでも、女性が立っていて、男性が平気で座っている。レディーファストの国では、初めて見る珍しい光景であった。

聞いてみると、これは女性が平等の権利を主張すると同時に、女性であるがために持っていた甘えを、自ら放棄した結果であるという。ウーマンリヴも、ここまで進んできたのである。

ミシシッピに散った三人の若者 P.147

南部の公民権運動がしだいに高まって、三十万人もの人びとがワシントン大行進に集まった時から九カ月、ケネディ大統領が南部のテキサス州ダグラスで凶弾に倒れてから六カ月がたって、一九六四年五月、北部のオハイオ州オックスフォードにあるウェスタン女子大学に、続々と大勢の若者たちが集まり始めた。

その多くは北部や西部の大学生で、ちょうど長い夏の休みに入るところだった。安楽に暮らせるはずのその休みを、彼らは学生運動非暴力連帯委員会(SNCC)と人種平等会議(CORE)という二つの公民権団体の呼びかけに応じ、場合によっては生命を賭けるほど危険なひと夏の運動に、自らとびこんできたのである。

このとき計画された「ミシシッピ夏期自由計画」は、参加者がミシシッピ州の黒人の家に分宿し、黒人たちに選挙の登録を促進させ、南部の政治を根本から一変させようと狙ったものである。

アメリカでは日本と違って、成年に達した者が自動的に選挙権を与えられるという仕組みになっていない。選挙ごとに登録してパスしなければ、投票することはできないのだ。しかもこの登録は各州ごとに違っていて、南部ではどこでも黒人に対してとくに厳しく、実質的には投票を制限しているのに等しかった。

人種問題で最悪といわれるミシシッピでは、当時人口の四二%が黒人だったのに、実際に登録をすませた黒人はその七%にしかすぎず、黒人の意志は政治にまったく反映されていなかったといってよい。

ウエスタン女子大学に集まった約千人の若者たちは、過半数が白人で、女性も大勢含まれていた。学生ボランティアたちはここで二週間の特訓を受け、やがてミシシッピ各地に散っていった。当然、保守的な白人層からの抵抗が予想されたが、果たして被害は日常茶飯事のように発生した。黒人の教会が次々と焼き打ちされたり、すれ違いざまに殴打されたり、なかには発砲されて、負傷する者も出てくる有り様だった。

そのうち六月二十一日になって、シュワ―ナ――とグッドマンという二人の白人と、チャーニーという黒人が行方不明になった。この知らせは、参加者たちの間に恐ろしい衝撃となって伝わった。その三人は、数日前焼き打ちにあったネショバ郡にある黒人教会を調べるため、ステーションワゴンにのって出発したのだという。

現場で彼らは一人の黒人信者が火事の晩、大勢の白人暴徒に気の遠くなるほど殴打されたという話を聞いている。帰途、三人は、セシル・プライスという保安官捕にスピード違反で逮捕され、罰金二〇ドルを払って釈放されたときは、もう午後十時を過ぎていた。それから帰途を急いだはずなのだが、三人とも二度と友人の前にその姿を現さなかった。

ほかの参加者たちは、すぐに事態の重大性を悟った。このミシシッピという州は、その時から十年前に連邦最高裁が公立学校での白黒共学判決を下したとき、州選出の有力な上院議員イースト・モーランドが、その判決に反対の声明を堂々と出したようなところである。上は州知事から下は警官まで、ほとんどが人種の純血を叫ぶ白人至上主義者ばかりだったといってもよい。警官は黒人に対する暴力には目をつぶり、黒人のデモを押えることにばかり注意を向けていた。

ここでは法律さえも黒人にとって保護の役割を果たさず、反対に迫害の手段として使われている有り様だったのである。

この恐怖に満ちた特殊な環境を、そこへ身をおかずに理解することは難しい。しかしそれが、南北戦争後一世紀も後進地帯といわれてきた深い南部の実態であった。映画「イージー・ライダー」を観た人は、なぜ主人公たちが最後で突然無残に殺されるのか、理解に苦しんだに違いない。

三人の若者のうち、シュワ―ナ―はニューヨークに住むCOREの会員で、夫人も黒人のためのコミュニティ・センターを作るため、一緒にこのミシシッピで働いていた。グッドマンも、ニューヨークの大学の二年生で、この二人とも、ミシシッピのメリディアンに住むチャーニーという黒人の若者と一緒になって、仕事を進めていた最中のことであった。

三人の捜索について、現地の警察があまりにも非協力的なので、激怒したロバート・ケネディ司法長官は、FBIに緊急捜査を命令する。三人の死体が発見されたのは、それから六週間も後のことで、ある農場の土手の土のなかに、深く埋められていたのである。容疑者がいもづる式に十数人もあがったが、そのなかにはなんとプライス保安官捕もはいっていたのだ。しかし後になって、全員証拠不十分のために釈放されてしまった。

三カ月以上にわたって行われた「自由への夏」の犠牲は、この死者のほか、負傷者三人、発砲を受けた回数三十五回、殴打された者八十人、逮捕された者は延べ一千人、教会の焼き打ち三十五件、家屋爆破三十件という凄まじさだった――。

これに反して、投票権拡大という効果の方は、すぐ目に見えて現れなかった。しかしこの一夏の衝撃的な体験は、予期しなかった方向に向って、大きな波紋の輪を広げはじめるのである。

この運動に参加したマリオ・サピオたちは、夏が終わってカリフォルニア大学バークレー校舎に戻り、公民権運動を体験して得た思想や戦術を、フリー・スピーチ・ムーブメントに結実させ、全米に先がけて学生反乱の火の手を上げたのだ。

翌六十五年、ジョンソン大統領がベトナム戦争への本格的介入を始めると、早速、大規模な反戦運動を展開した若者たちの多くも、それ以前に公民権運動へ参加し、そこから社会の矛盾や不公正に対する目を開かれていったのである。

ウーマンリブ運動でさえも、この例外ではなかった。六十年代前半の公民権運動に加わった女性たちは、そこから学びとったものを、リブ運動のなかに展開させたのだった。

南部も、徐々に変わり始めていた。六四年に二百十六万にすぎなかった南部の黒人投票数が、『ニューヨーク・タイムズ』紙の推定では、七六年の大統領選挙で約四百万に倍増している。こうなると、もはや南部のどの地域でも、黒人の存在を無視することはできない。黒人はこの十数年間に、「見えない人」から「見える人」へ大きく変貌したのだ。

そして、この一九六四年には、同じ深南部のジミー・カーターという政治家が、州上院議員再選のために、全力をあげて戦っていた。

ニューサウスはアメリカを救えるか P.153

「私は皆さんにはっきり申し上げたい。人種差別の時代はもう終わったのだ、と」

一九七一年一月、深南部ジョージア州都アトランタで、新しい知事ジミー・カーターは、就任式の演壇に立ってこう語りかけた。

これは彼の就任演説のなかで、もっとも人々を驚かせた部分である。というのは、前年に行われた予備選挙のとき、カーターは同じ民主党の有力な対抗馬、元知事のカール・サンダーズがリベラル派寄りの印象の強かったのに対して、かなり保守的なイメージを与えていたからである。

事実、その選挙で、カーターは労働者やホワイトカラーの保守的な票を獲得し、黒人票は僅か五%にすぎなかったのだ。

その二年前、六八年の大統領選挙で、隣のアラバマ州から第三政党候補として名乗りをあげた人種差別主義者ジョージ・ウォレスは、ジョージアで悠々と勝利をおさめたが、今度はその票をごっそりと、州知事候補のカーターが手に入れたのである。

それはちょうど、一世紀前にリンカーンがとった戦術に似ていた。リンカーンは、奴隷解放をスローガンに掲げると大統領選挙に勝てないことを知っていたので、まず勝つためには妥協を重ね、奴隷解放などを公約にしないで当選した。しかし就任してから、自分が長年考えていたその理想を実現させたのである。

カーターのこの就任演説を聞いて、ちょっと怒ったのは、おそらく横に控えていた副知事レスター・マドックスだろう。マドックスはその前日まで知事だった人で、州憲法が再選を認めないため、今度は副知事に打って出て当選した。カーター知事のもとで一期副知事をつとめ、四年後にはまた知事に帰り咲こうという魂胆である。

マドックスが一躍米にその名を知られるようになったのは、一九六四年七月、ジョンソン大統領が公民権法にサインした直後のことだった。アトランタンのダウンタウンで、黒人を絶対に受けいれなかった「ピグリック」レストランの経営者マドックスも、この公民権法が成立した以上、黒人を客として迎えなければならないことになった。早速三人の黒人学生が、テストケースの一つとして「ピックリック」に乗りつけた。何事かが起こることを期待していたテレビ、ラジオ、新聞などの記者の前へ、この時マドックスはピストルを片手にして現れたのだ。息子のジュニアが、斧を持ってついてきた。

マドックスは、黒人たちにピストルをつきつけて叫んだ。

「すぐに帰れ、もう二度と来るな」

彼の姿は、その夜のうちに電波にのって全米に広まった。そして驚いたことに、彼はこの事件でたちまち数多くの支持者を獲得し、「ピックリック」は今まで以上に繁昌した。

もちろん、黒人たちも負けてはいない。彼を公民権法違反で訴えたのだ。マドックスは対抗して記者会見を行い、そのテープをレコードにして売り出すという意気ごみだった。

しかし、いうまでもないことだが、法廷で彼は敗れた。罰金その他で一〇万ドルという損害であった。彼には支払う能力がなく、ととうレストランを閉じて売り払わなければならなかった。

ところが、運命は意外な方向に展開する。それまで何度かアトランタン市長選に出て勝てなかったマドックスに、この事件いらい同情が高まり、二年後の六六年に、彼は知事選で難航のすえ再選するのだ。カーターはこの時、民主党の予備選第三位で惜敗している。

その時から、マドクスの名は全米に知られ、舞台でさえ上演された。右寄りのタカ派で、人種差別主義者というレッテルを貼られて……。北部のインテリから見たマドックスは、まさに時代遅れの道化者であった。同じ右寄りのタカ派でも、アリゾナの有名な共和党上院議員ゴールドウォーターは、当時テレビでこういったものだ。

「ジョ―ジアは南部で一番進歩的な州だったが、まったく突然、石器時代の人間が現れたんだね」

しかしそれでもなお、今から十年前の一九六六年にはジョージア州民が彼を選んだのである。彼や彼を尊敬する隣の州のアラバマのヴォレスは、やはり保守的な南部人の偶像であった。

私がアトランタンで暮らしている時、マドックス知事は、全米的な反戦の日にあたり、反戦運動に反対の声明を出して、自分と同意見の者は日中ライトをつけたまま車を走らせてくれ、とよびかけたほどである。

しかし……その間にも、時代は確実に変わりはじめていたのだ。ここに興味深い数字がある。ギャラップの世論調査によれば、南部の人の間でも、かなり急速な意識変化が行われていた。

「黒人が少しいる学校へ子供を通わせますか」という質問に対して、一九六三年には、六一%が反対していたのに、七〇年には反対が僅か一六%に減少している。北部の白人の反対は、六三年の一〇%から七〇年の六%に減少している程度で、南部白人の意識がかなり急速に北部のそれに接近してきたといえる。

事実七〇年に当選した南部の新しい知事のなかには、ウォレスやマドックスのような、扇動的タイプの政治家ではなくて、対話を基調にする穏健派が、フロリダのアスキュー、ヴァジニアのホルトンなどをはじめ、かなり登場している。

カーターを含めてこういう政治家たちは、みなニューサウスの先駆者として評価された。こういう人びとと比較すると、たしかにマドックスやウォレンスは急に古めかしい陰影を帯びてくるのだ。

「人種差別の時代はもう終わった」と叫んだカーター知事は、四年間亡霊のようにつきまとうマドックス副知事に悩まれたはしたが、州政府の黒人職員を一・五倍にしたり、州庁舎に初めて黒人の肖像画を掲げたりした。それはアトランタンを基盤に公民権運動を続けた故キング博士のものであった。

「オレがまた知事になったら、あんな肖像はすぐに引き下ろしてやる」

マドックスは部屋の隅でそうつぶやいただけで、七四年の知事選で大敗した。一九七六年の大統領選挙でもウォレスの後を継いで立候補したが、もうまったくの泡沫候補にすぎず、いま彼は急速に過去の人となり始めた。カーターがアメリカ全体の次代をになう人としてその後脚光を浴びたのと較べると、なんというあざやかなコンストラストであろう。

さてカーター大統領が、南北戦争で敗れて以来、貧しい後進地帯で、屈折した劣等感をもつ深南部の出身であったことは、その時のアメリカにとって大きな意味をもっていた。

アメリカは六〇年代にベトナム戦争という建国いらいの最大の過失をおかし、七〇年代にはウォーターゲート事件という醜悪な体験をもった。その他にもインフレや失業の増加、犯罪の増加など、いまアメリカ人の心のなかに、挫折感は深淵のように横たわっている。

この深く病んだアメリカの傷跡を癒すために深南部の大統領が登場したのは、実にふさわしい選択だったといえるだろう。

たとえば、選挙戦を通じて、彼はたびたびコンパッションという言葉を使っている。いたわりとか、同情とかいった意味であり、これはアメリカのなかで唯一の敗戦経験地域に生れ育った南部人だからこそ、出てくる発想ではないか。「ベトナム戦争の忌避者には、すべて恩赦を与えます」ともカーターはいった。これもまた、彼のいうコンパションの政治の現われであろう。

私は二十年後、三十年後のアメリカが、今のように軍事や経済の大国であるばかりでなく、二十一世紀の人間の新しい価値観を追究して、文化的な指導国家になるだろうと信じている。たとえばアメリカはベトナム戦争のとき、自国の戦争に堂々と世論が反対した世界史上最初の国となったのだ。

人間も国家も、挫折を経験することによって成熟する。カーター大統領が果たした役割は、アメリカが成熟して大人になった時代の第一ページとして記録されることになるだろう。

2025.05.01 記す

人間の平等と差別

インディアン娘の烈しい恋 P.161

何度かの植民に失敗したあと、イギリス人がやっと新大陸の一角ヴァジニアに永続的な植民の根拠地ジェームズタウンを作りはじめたとき、彼らにとって色恋の沙汰など問題ではなかった。生きていくだけの食糧を手にいれられるかどうかということだけが、当面するすべての問題だった。最初の入植者ジョージ・パーシーの残した次の記録は、そのさし迫った事情をよく説明している。

食べ物はごくわずかで、それも水にふやけてしまい、一日五人の人間を養える程度だった。飲みものは川から汲んだ水で、水位の高いときは塩からく、水位の低いときはよごれが多くて、仲間のうち大勢がそれでられた。こうしてわれわれは、一六〇七年八月から一六〇八年一月まで、五カ月間を悲惨な状態で暮らしたのだ」

こういう窮状を救ってくれたのは、付近に住む友好的なインディアンたちであった。白人はインディアンから食物を貰ったり、生活の仕方を教えられて生命をつないだのである。

実際、ヨーロッパ人が新大陸の各地でインディアンから教えられて知った農作物は、おどろくほど多様な種類にわたっている。トウモロコシをはじめ、ピーナツ、ココア、やまいも、じゃがいも、いんげん豆、タビオカ、かぼちゃ、メロン、それに後でのべるタバコなど……。いま世界最大の農産物輸出国となっている合衆国の農産物のうち、実に七分の四はインディアンに教えられたものである。

当時のイギリスの入植者とその近くに住んでいたインディアンとの間には、いろいろな形の接触が始まった。もちろん、友好的な関係ばかりだったのではない。むしろ、お互いに警戒しあい、そして小競り合いがくり返されることが多かったのである。

ところが、首長ポーハタンの娘ポカホンタスだけは違っていた。彼女は白人を見たときから、それまで聞いたこともなかった人間が現れたことに、大きな好奇心を燃やしていた。相手の人数はわずかだったし、それも飢えと寒さで苦しんでいた。それを見て彼女が気の毒に思い、なんとか助けてあげたいち考えるようになったとしても不思議なことではないだろう。事実、彼女は父の目を盗み、植民者に道を教えたり、食べものを与えたりしたようである。しかしその程度のことならば、植民の初期の歴史の間には、同じようなことをしたインディアンの女性が何人もいたに違いない。ただ彼女には、その名を不滅にするような出来事が起ったのだ。

植民者のなかのもっとも有能な指導者ジョン・スミスが、ポーハタンの部下に捕らえられた。彼らが到着して半年ほどたった一六〇七年十二月のことで、パーシーの記録にある通り、植民者がもっとも悲惨な生活を送っていた頃のことである。ポーハタンは将来に禍を残すことをおそれ、部下に命じてその頸を刎ねさせようとした。そのとき突然ポカホンタスが現れて走りより、自分の体でスミスをかばい、父に向ってこう叫んだ。

「お父さん、この人を助けてあげて下さい。もしどうしても駄目ならば、私も一緒に殺して下さい」

首長ポーハタンは、びっくりして目をみはった。しかし娘を殺してまでスミスの生命を奪わなければならない理由はない。こうしてこの可憐なインディアンの娘は、有能な青年指導者の生命を救うことができたのだ……。

これは、アメリカの少年少女たちが一度は聞かされる美しい恋の物語である。

ジョン・スミスはこのとき二十七歳、すでにフランス、オランダ、イタリア、オーストリアなどの軍隊で豊富な経験をもつイギリス人で、軍人としても、外交官としても、また探検家としても、非常にすぐれた才能をもつ人物だったようだ。しかも行くさきざきで女性たちの間に人気が高かったというから、颯爽とした風貌の青年だったに違いない。

ところが、このとき彼女は、多分まだ十二歳の少女に過ぎなかった。多分、というのは、不幸にして彼女の生涯はあまりにも短いものであったし、時代もまた古いことなので、残念なことに資料が十分に残されていないからである。

豊かな陽光と恵まれた自然のなかに育ったヴァジニアのインディアン娘、ポカホンタスの心を動かした青年スミスは、それから一年半ばかり後にイギリスに戻り、とうとうヴァジニアには二度とやって来なかった。彼女の恋は実らなかったのだ。

一六一三年、彼女が十八歳のとき、今度は逆にイギリス人が彼女を捕えて人質にした。しかし、どの植民者もジェームズタウンのなかで彼女を丁寧に取り扱ったという。彼女が教会でキリスト教に改宗し、レベッカという洗礼名を受けたのもこの頃のことである。

ジョン・ロルフという当時二十九歳の入植者が彼女に求愛したのは、その翌年のことだった。ロルフはスミスがイギリスに去った翌年ヴァジニアに到着したあと、すぐ妻に死なれ、その後、「西インド変種」とよばれていたタバコの一種を移植して大成功した有力者である。

二人はやがて愛しあうようになり、総督や父も出席して、教会で正式に結婚式をあげた。タバコの栽培にも打ちこんだ彼女は、夫に連れられて一六一六年イギリスに渡る。インディアンの王女レベッカはたちまちロンドン社交界の人気を集めるが、翌年三月、テムズ河口の、町で帰国の準備中、天然痘にかかって急逝した。わずか二十二歳の若さであった。

不思議な縁というのだろうか、彼女の父のポーハタンという名前は、それから二世紀半ばばかりたって、突然日本人の前に現れる。幕末の騒然とした情勢のなかで、初代駐日アメリカ総領事タウセンド・ハリスは、自分が結んだ日米修好通商条約の批准を急ぎ、日本から新見豊前守正興正使とする一行を送り出すが、このとき七十七人の日本人を乗せ、咸臨丸より三日おくれて太平洋に乗りだしたアメリカ船の名は、この首長の名に因んだポータハタン号だったのである。

彼女の結婚は、インディアンとユーロッパ人の初期の友好関係の象徴として、歴史にその一ページを刻んだ。しかし、彼女が生きてヴァジニアに帰ったら、まもなく父が死んだあとで、その父の部下たちと夫の仲間たちが、互いに殺しあう流血の惨事をみなければならなかったであろう。

ポカホンタスがイギリスで死んだ翌年、父のポーハタンもまた死んで、後継者にはオぺチャ、ンカノーが選ばれた。彼は急増するイギリス人を今のうちに滅ぼそうと決心し、一六二二年二月二十二日早朝、植民地を急襲して三百四十七人を殺戮した。この時いらい、両者の間に平和はとうとう戻らなかった。2225年04月10 記す

「涙の道」をゆくチェロキー P.167

今からもう一昔も前のことである。

深南部のジョージアに住んでいた私は、森や湖の多い北ジョージアの、松に蔽われている山やまのなかをドライヴしていて、突然植民地時代のような長いスカートをはいた女性たちが歩いている不思議な町に出合った。

ダロネーガというその町は、標高約六〇〇メートル、人口約二千五百、ちょうどその日はお祭りで、着飾った人びとが広場に集まり、飲んだり食べたり、見世物に顔を出したり、まるで日本の村祭りのようなムードだった。

ところが役場に陳列してあるのを眺めて、私は思わず驚いて声をあげた。みな金鉱発見のものばかりだったからだ。アメリカで金鉱発見といえば、一八四八年にカリフォルニアで始まったものと考えていた私は、一八二八年にここで金鉱が掘り当てられたことを、その時までまったく知らなかった。だが――一八二八年といえば、ここはまだ白人の土地ではなかったはずだ。チェロキーというインディアンの立派な国があった場所である。

私はそこで、やっと思いあたった。一八三〇年に時の大統領ジャクソンが、アメリカの東南部一帯に住む文化的に高いレベルのインディアン諸国家に対して、ミシシッピ川の西側に移住するように、強制移住法を成立させたのは、この金鉱発見とも大きな関係があったというわけだ。そういえば、ダラネーガというこの町の名前も、「黄色いお金」という意味のインディアン語に由来している。アトランタにある州庁舎の黄金のドームも、その後ここで掘られた金で造ったものだという。

お祭りの喧噪のなかで、私の頭のなかは、まだ十分に書かれていない歴史の一ページに遡っていた……。

チェロキー、その名前が美しいように、彼らの住んでいた土地もまた美しかった。アパラチア山脈の南端がゆるやかな裾野をひろげているあたりに、彼らは幸福に住んでいた。山があり森があり、湖があった。山の稜線はみななだらかで、頂上まで樹木に包まれていた。

冬の適度な寒さ、夏のしのぎよい暑さ……この恵まれた自然のなかで、チェロキーは立派な一国としての体裁を作りあげていたのだ。議会をもち、裁判所の組織もできていた。領内で金鉱が発見された一八一八年には、セコイアという混血の指導者が作りあげたチェロキー語のアルファベットをもとにして、英語とチェロキー語を一緒に並べた週刊の新聞『チェロキー・フェニックス』が発刊された。

同じ年、これも白人との混血で、チェロキーの間に信望の高かったジョン・ロスが、アメリカの憲法にならった新しいチェロキー憲法のもとで、初代の大統領に選ばれた。つまり新しいスタートの年に、金鉱発見という"災害のもと"がふりかかってきたのである。

ジョージア州政府が前からチェロキー国家の土地の浸蝕を続けていたので、ロスは早速ワシントンへ出向き、モンロー大統領に会見して調停を依頼している。それにしても、一八二八年という年は、チェロキーたちにとってよほど運命の年であったに違いない。その年の秋に、インディアンを対等の人間とみていなかったアンドリュー・ジャクソンがアメリカの大統領に当選し、たちまち西方への強制移住を求めてきたからである。ロスはその後何度もワシントン政府と交渉して嘆願したが、その効果はまったくなく、そればかりかロスの不在中にワシントン政府はチェロキーの反ロス派と新しい条約を結んで、三八年五月を移住の最終期限として決定してしまった。

その年がくると、スコット将軍が七千人もの部下を率いてチェロキーに到着した。兵士たちや一般の白人がチェロキーの美しい土地に群がり集まった。家のなかを略奪したり、女を犯したりという暴虐な行為があちこちで起こった。ロスはもう、西へ向って旅立つ以外に方法はなかったのだ。

当時派遣されてきた兵士の一人が、後になって次のように書いている。

大河ミシシッピをこえ、オクラホマの地まで全行程は約一三〇〇キロ、支給された一枚の毛布とわずかばかりの荷物をもって、きびしい寒さに向かうこの季節に、彼らは「涙の道」についたのだ。

政府は一人の全経費六六ドルとして移住を白人業者に請け負わせたので、業者は食費を最低にきりつめた。そのためチェロキーたちは身体の抵抗力を失い、寒さや病気のため、次つぎに倒れたり、脱落したりしていった。

橋のない川の渡河、冷たい雨や雪、泥のようになった通路、伝染病の流行――そのなかで脱走をはかれば、監視の兵士たちに容赦なく射殺された。悲惨な旅のなかで、ロスの夫人のクォーティーも死んだ。彼女はもともと病弱だったが、同じ馬車のなかで寒さにふるえている子供に自分の毛布を与え、急性肺炎で死んだのだ。

前に引用した兵士は、このことについて次のように回想している。

一八三九年三月オクラホマへ着くまでに、移住者総計一万数千人のうち、その四分の一が死んだ。文字通りそれは「涙の道」だった。しかも、そのオクラホマさえ、半世紀あとで白人は、前言をひるがえして侵入してくるのである――。

ダロネーガのお祭りは、いつまでも続いている。私の頭のなかをよぎった歴史の一齣は、いつになったら陽の目を浴びることができるのだろう。陽気に踊り浮かれている人たちを後に、私は重い心をひきずるようにしてハンドルを握った。2025.04.22 記す

虐殺だった「栄光」の戦闘 P.173

日本では大政奉還が三年後に迫っていた一八六四年、アメリカ西部のコロラド准州東南部で、十一月二十九日の早朝、一体どんなことが起こったのだろうか。

東部ではまだ南北戦争の最中で、大勢は北軍の勝利がほぼ明らかとなり、南部に侵入した北軍のシャーマン将軍が、アトランタを焼き払い(六七ページ参照)、大西洋岸のサヴァンナめざして行進していたころのことである。

北軍、つまり合衆国陸軍は、一方で南部の反乱軍と戦いながら、他方では、人口稀薄でまだ州に昇格していなかったコロダド大高原の一角で、開拓者の前進を妨害するインディアン部族を一挙に殲滅し、輝かしい勝利の一ページをその歴史に加えたというのである。

現に事件発生後九日目の十二月八日付『ロッキー・マウンテン・ニューズ』紙は、大々的な見出しを掲げてその勝利を祝っている。

野蛮人の群れ消滅す

インディアン五百を倒す

わが方死者九、負傷者三十八

新聞はなお栄光に満ちた戦闘の模様を伝えていたが、そのなかで、コロラド民兵軍の隊長シヴィングトン大佐の言葉を載せている。

の村で、そこには約九百人から千人ぐらいの戦士がいた。

わが軍は首長ブラック・ケテルはじめ、ホワイト・アンテロープやリトル・ロウブなどの指導者、

および四五百人のインディアンを殺した」

この軍隊がデンヴァーに帰還したとき、彼らのパレードはまるでフロンティアの救世主のように大歓迎をされ、なかには剥ぎとってきたインディアンの頭皮を、自慢げに振りかざす者もあったという。

ところが――。

この戦闘に参加した将校や兵士たちのなかに、ワシントンの上官に宛てた手紙を書くものが出てきた。その手紙やインディアンと交易していた白人の業者たちの手紙から、戦闘の模様がそれまで伝えられていたものと少しずつ変わってきたのである。

そのうち、目撃者さえ二人も現れた。ジョン・スミスとエドマンド・グェリアーという交易業者で、陸軍の攻撃が行われたとき、たまたま加わっていたのだ――。この二人の証言では、インディアンンの居住地にはせいぜい八十か百くらいのテントがあっただけで、住民も五百人以内、しかもその三分のニは女や子供たちだったという。他の証言によっても、殺されたインディアンの大部分は、非戦闘員だということが分ってきた。

これでは、シヴィングトン大佐の報告が、かなり虚偽に満ちたものだったことになる。第一、そのとき白人側とインディアン側との間には、一時的にせよ休戦協定が結ばれていたはずなのである。

もともとこの地方は、シャイアントとアラパホという二つのインディアン国家のものだったが、一八五〇年代の末に、パイクス・ピークと名づけられた山の周辺で金鉱が発見された。一攫千金を狙う山師たちがここへ入りこむためには、途中の高原地帯でインディアンの接触が多くなったのは当然だった。若い怒れるインディアンたちは、鉱山のキャンプや駅馬車などを襲撃するようになった。

しかしインディアンたちは、普通冬の期間戦いをしない習慣だったので、シャイアン国家の首長ブラック・ケテルは、デンヴァーにいるコロラド准州知事やライアン砦の司令官に休戦の申しいれを行なった。この申しいれはいつたん拒否されたが、交代してきた新しい司令官は休戦の提案を了承し、インディアンに保護することを約束したが、それをシヴィングトン大佐にはそれを伝えなかった。

こうして、問題の十一月二十九日がやってきた。ブラック・ケテルは数百人のシャイアンをひきつれ、サンド・クリークという小川のほとりにテントを張って休んでいた。彼は陸軍の接近を知ってはいたが、休戦の協定が守られることを固く信じていたのだ。

標高一〇〇〇メートルをこえる高原の、寒い初冬の朝が明けた。東の空に一条の光が昇ったとき、シヴィングトン大佐は約千人のコロラド民兵軍に攻撃の命令を下した。丘の上の砲門がいっせいにとどろいた。

テントのなかではね起きたブラック・ケテルは、事の重大さをさとり、まずアメリカの国旗を掲げて、戦う意志のないことを示した。しかし、軍隊の攻撃は少しもやまない。彼はすぐに白旗を打ち振るったが、それもまったく無視されてしまった。

このときシヴィングトン大佐が、この戦闘によって個人の業績に名誉ある一ページを加えようと望んでいたことは確かだし、白人兵士たちが相手のインディアンを対等の人間と考えていなかったことも事実である。そうでなければ、次に起ったことは理解することはできない。

もう一人のシャイアンの指導者ホワイト・アンテロープは両手をあげ、英語で「やめろ! やめろ!」と叫んだが、その叫びは沸き立つような喧噪と混乱のなかで消え、何発かの弾丸がたちまちその体を貫いた。

シャイアンの戦士たちは、いったん小川の土手の所に退いて防戦したが、人数の点でも、武器の点でも、ほとんど本格的な戦闘とはいえなかった。それでも、争いが昼ごろまで続いたのは、それがもう残虐なインディアン狩りというような状態になったからである。白人兵士たちの行動はまったく常軌を逸していた。

殺したインディアン戦士の頭皮を剥ぐ者もいたし、逃げまどう女たちを大勢で追いかけて犯し、ナイフでその身体を切り開く者もいた。泣き叫ぶ子供を平気で撃ったり、ナイフで刺したりする者もあった。

日本のテレビでも放映したアメリカ映画「ソルジャ・プル―」は、この事件をとり扱ったものだが、虐殺や暴行の部分がひどくカットされていた。現実には、それが延々と何時間も続いたのである。

それから約一世紀の歳月がたって、一九六八年のアメリカ独立記念日に、ロンドンで初演されたアーサー・コピットの劇「インディアン」は、アメリカ陸軍が西部でインディアンに対してとった行為と、ベトナム人に対してとった行為を、みごとにダブらせたものであった。

証言者、ジョン・スミス。一八六五年

三月十四日。上下両院合同調査委員会。「インディアン

大地の霊は白人を憎んでいる P.179

かつてわが祖先たちが、この偉大な島(北米大陸)を所有していたときがありました。祖先たちの土地は、太陽が昇るところから、沈むところまでに広がっていました。

偉大な精霊は、その土地をすべてインディアンたちが使うようにしてくれたのです。偉大な精霊は、われわれの食糧としてバッファローや鹿やその他の動物を創りました。熊や鹿の皮は、われわれに衣服として使わせてくれました。……

また精霊は、大地に命じてパンのためのトウモロコシを作らせました。

しかし、邪悪な日がわれわれの上にやってきました。あなた方の祖先が大きな海を渡り、この島に上陸したのです。その数は、ごく僅かなものでした。

そして彼らは、敵ではなくて味方を見いだしたのです。彼らが告げたところによると、彼らは自分の国の意地の悪い人びとから逃れ、信じる宗教を守ろうとして、ここにきたということです。

彼らは僅かな土地を求めました。われわれは気の毒に思ってその要求をきき、彼らはわれわれの間に住むことになったのです。

われわれはトウモロコシや肉を与えました。ところが彼らはそのお返しに、われわれに毒(心を迷わせるアルコール飲料)を与えたのです」

このときレッド・じゃカットは、インディアンにキリスト教を伝えたいと申し出てきた白人側に向かって、多くのインディアンたちが感じていることを、彼独特の雄弁をふるって語った。彼は一七九二年に初代大統領ワシントンに招かれて、首都ワシントンへ出かけている。大統領は彼と食事をともにしながら、白人の力の優越性を誇り、白人に敵対することの無益さを印象づけようとした。

しかし彼は一向にひるまず、そのあと上院で演説をして、インディアンと友好関係を結びたいのなら、白人が善意と寛容を示さなければならないことを逆に力説している。たしかに彼のいう通り、この新大陸に白人が植民を始めたとき、その白人はひとにぎりの少数派にすぎなかった。

現在のアメリカは世界一の工業国であると同時に、世界最大の農産物輸出国でもある。そのアメリカの全農産物の七分の四が、インディアンに教えられたものということは前にのべた。

農産物ばかりではない。少しアメリカ人の生活を注意して観察すれば、文学の上ではいうまでもないが、音楽、演劇、法律、医薬品、神話、民間伝承、民芸、料理、衣服、それからヘアスタイルなどにいたるまで、どれほどインディアンの影響が滲みこんでいるか分からないほどである。

言葉にしても、同様だ。母音の多い美しい響きが、今もいろいろな形で残っている(メモ参照)。

けれど、その後インディアンの土地はしだいに奪われ、白人の殺戮にあって人口も激減した。白人が植民をはじめたころ、今の合衆国にある土地は、百万人あまりのインディアンが数百の国家をつくって住んでいたが、十九世紀の後半には一時十万人以下となり、いまやっと八十万人に回復した。

ところが現在になって、白人に破壊され尽くしたかと思われたインディアンの生活様式が、皮肉にもまた甦ってきたのだ。高度に管理化され、人間性を失いはじめたアメリカ文明に対して、貴重な示唆を与えはじめているのだ。インディアンたちは、自分を養っている動物や魚を絶やしてしまわないように、十分注意して生活した。白人があとから絶滅させてしまったバッファローも、必要最小限しか獲らなかったし、捕えた魚がまだ小さいときは、また川のなかへ戻してやった。それがインディアンの生活様式だった。

一九六〇年代の若者たちの心を捉えた対抗文化について書いたシオドア・ローザックは、そのなかで、あるインディアン女性の言葉を次のように引用している。

しかし白人は、地面を鍬で掘り起こし、木を引っこ抜き、なんでも殺してしまう。木はいう、”やめてくれ、痛いよ。痛めつけないでくれ”と。でも彼らは、木を切り倒して割ってしまう。大地の霊は、白人を憎んでいる。……

インディアンは何物も決して傷つけない。しかし白人は、なんでも破壊する。彼らは、岩を爆破して地面に散乱させる。

岩はいう、やめて"やめてくれ。お前は私を痛めつけている"と。しかし白人は気にかけない。……大地の霊は、どうして白人を好きになれるだろうか……」

インディアンは自然と一緒になり、自然のなかに融けこむようにして生活していたのだ。自然を征服し、自然を破壊することによって文明を築いてきたアメリカは、いま明らかに行き詰まりをみせている。若者たちがインディアンの生活様式に新しい道への示唆を見いだすとすれば、アメリカ人たちはかつて野蛮人として軽蔑していたインディアンたちから、いま文明の名のもとに、大きな審判の座に立たされているのではないか。

英語のなかに、美しい母音の響きをもつインディアン

アフリカ西海岸からの黒い積荷 P.185

アメリカすべて移民の国である、といったら、それは大きな間違いになるだろう。

先住アメリカ人であるインディアンのことは別としても、いま総人口の一一パーセントにもなっている黒人たちは、自分の意思でこの大陸にやってきた移民などというものではなく、アフリカ大陸から無理に略奪されてきた人びとだからである。

もちろん奴隷は古くからどの世界のもあったが、約四世紀もの間、アフリカ西海岸から黒人たちをアメリカ大陸の各地に送り続けた大西洋上の奴隷貿易と、その規模の大きさや残酷さの点で肩を並べられるのは、他にまったくないといっていい。

一体どの位の数の黒人が大陸に奴隷として連れ出されたか、今となっては正確に知ることができない。

もちろん、それがすべて北米へ送りこまれたわけではなく、むしろ過半数は中米、南米、とくにブラジルに送りこまれたのだが、それでも一八六一年に南北戦争が始まったとき、合衆国には南部に奴隷約四百万、主として北部に自由な身分の黒人五十万、合計四百五十万人もの黒人がいたのである。

一八八~九ページの奴隷船の絵は、最大限の利益をあげるために、奴隷という積荷がどれほど無駄(?)なくつめこまれたかを示している。どんな生活がこの船のなかで待っていたのか、この絵を見ればある程度の想像はつくだろう。

奴隷狩りや奴隷取引が行われたのはアフリカ西海岸一帯にわたっていたが、とくにその中心になったのは、現在のナイジェリアにあるぺニン湾で、ここからたとえば中米の西インド諸島まで二カ月あまりの航海は、途中が赤道に近い関係もあって、まるで地獄への旅であった。

大西洋上には神はいなかった。

ぎらぎらと焼けつくような太陽だけが、まぎれもなく人間が人間を売買して運ぶ所業を見ていた。何十年も何百年も、その人間が神の心に気がつく日がやってくるまで……。

鎖につながれた黒人たちは、身動きできないほど狭いスペースのなかで、一日二回だけの食事を与えられる。アフリカ系の粗末なものか、あるいは普通馬の飼料にされる皮の硬いたらなた豆である。この豆はヨーロッパではもっとも安く手に入る飼料で、まずどろどろになるまで煮つめ、それにしゅろ油、メリケン粉、水、とうがらしなどを混ぜて作った食べものだった。

それは、とてもまともに食べられるようなものではない。監視が十分でないようなときは、奴隷たちもお互いにこのどろどろした食べものを、相手の顔に塗りあったりしていたという。

ジョン・ニュートンという牧師は、ある奴隷船を見て、次のような記事を書き残している。

もちろん反抗する奴隷や、海にとびこむ奴隷もいたが、ただ死の運命だけであった。こうして反抗や逃亡や病死などで、輸送中の奴隷の死亡率はとても高く、疫病は遠慮なく白人船員の間にもひろまった。

四百四十人の奴隷と十七人の白人船員を乗せたゾング号は、航海中赤痢に見舞われ、六十人の奴隷と七人の船員が死亡した。残りの者もすっかり衰弱しているのを見た船長は、船員を集めてこういった。

また、ある十一歳の黒人の少年は、次のように書き残した。

この奴隷貿易はあまりにも儲かったので、西ヨーロッパのたいていの国や、やがて合衆国になるイギリス領の北米植民地人が、争ってこれにとびついた。

ラム酒、マスケット銃、火薬、弾丸、リンネル、キャラコ、錫製器具、ガラス玉などをアフリカで奴隷と交換し、新大陸各地の港に運んだのである。

北米へ輸入されてからの奴隷たちは、各地の奴隷市場で売りさばかれ、ヴァジニアのタバコ、カロライナの米、ルイジアナのトウキビ、そしてやがては南部一帯の綿花を生みだして、アメリカの富と文化を作りあげる土台となったのだ。

たしかに、奴隷が運ばれたのは北米だけではない。しかしその奴隷に自由を与えるために、四年間もの大きな戦争を行い、六十万人もの人がそのために死ななければならなかったのは、全世界でただアメリカ合衆国だけなのである。

十年ほど前、毎年のように夏になると、全米各都市に黒人の暴動が発生したが、私にはそれが、かつて長いあいだ犯され続けた母なる大陸アフリカへの、黒人たちが奏でる鎮魂歌のように聞こえてきた。

そればかりか、アメリカ人たちは、たとえばバス通学などの紛争にみられるように、祖先たちの犯した所業のツケを、これから先どれほど長い間払い続けなければならないのだろうか。

十九世紀後半のアメリカの国際法学者

十六世紀 八八万人

大統領も奴隷を所有していた P.191

ジョージ・ワシントン(1732~1799年)はよく人に、「私も早く官職を退いて、金儲けに精を出したい」と漏らしていたという。政府の重要な官職についていたのでは、自分個人のための儲けができないからである。アメリカでも、今ではワシントンのような政治家ばかりではないが、それにしても、政府の高官になることによって私腹を肥やしている日本の政治家とは、やはりどこか根本的な違いがあるようだ。

ところで、そのワシントンには父や兄から譲りうけた農園や牧場のほかに、結婚してから富裕な妻から受けとった大農園があって、この経営に当たることが、彼個人の仕事だったのである。当時こういう農園は、たいていタバコを栽培していた。また農園の労働力はほとんど黒人奴隷に頼っていたので、ワシントンの財産は広大な農園や牧場の不動産と、黒人奴隷という動産からなっていたわけだ。

※写真の説明:平成2年7月24日、私が訪問した。

もう一方の写真は、一九七五年秋天皇がここを訪問される前の日に撮ったもので、まさしく奴隷たちが干し草を積み上げていた同じ場所である。

ワシントンは独立戦争の最中でも、部下の黒人とよく一緒に戦った。有名なデラウエア渡河のときも、プリンス・フィップルとオリヴァー・クロムウェルという二人の黒人が、オールを漕いで彼を対岸へ渡したのだ。

またフィリス・ホィトリ―という黒人の女性詩人が彼の勇気をたたえた詩を送ると、彼は早速陣中から丁寧な返事を書き、

とのべている。

独立宣言書の起草者で、三代目の大統領となったトーマス・ジェファソンもまた、ヴァジニアの農園に大勢の奴隷をもっていた。ずっと後の一八五三年に、自由な身分のウィリアム・ブラウンという黒人が「クローテル、大統領の娘」という小説を発表したが、これはジェファソンが黒人に生ませた娘を主人公にしたものである。

実際には、ジェファソンは三十九歳のとき妻に死なれ、そのまま生涯独身を通した。彼がその後身のまわりの世話をさせた美しい混血の女性と結ばれ、一女をもうけたらしいことを、小説としてではなく、最近では事実として証明しようとする歴史家も現れているほどである。

こういう建国の祖父といわれる人たち――ワシントンのように誠実な人や、ジェファソンのように進歩的な人などが、日常生活で普通に奴隷を使っていたということは、たしかに歴史のパラドックスといえるだろう。しかし、この二人に限っていえば、二人とも良心の呵責を感じる瞬間をもっていた。

ワシントンは公式の声明に奴隷制度を非難したことは一度もないが、甥にあてた手紙のなかで、こう書いた。

ジェファソンも死ぬ六年前の一八二〇年に、暗い気分でこう書いている。

「奴隷制度というこの重要な問題は、夜なかの火事の警鐘のように私をめざめさせ、恐怖で私をいっぱいにした。すぐにそれを、私は国家の弔鐘と考えた。

しかし、奴隷をもっていた大統領のすべてが、こんな具合だったわけではない。

典型的な奴隷州ヴァジニア生まれ、ヴァジニアに死んだジョン・タイラーは、第十代大統領として一八四一年から四年間、ホワイトハウスに住んでいる間、ずっと何人もの奴隷たちを家事労働に使っていた。ヴァジニアで奴隷を使って生活していた彼が、同じように奴隷制度を認めていた首都ワシントンへ引き越すのに、奴隷を連れていくことは当然と思えたのだ。おそらくホワイトハウスで家事労働をした奴隷たちは、奴隷という身分のなかではもっともよい取り扱いを受けたことだろう。

ところが、それでもなお、ジェームズ・クリスチアンという奴隷は、ホワイトハウスから逃亡した。奴隷制度を認めていない北部のペンシルベニア州に逃げこんで、やっと安全な場所に辿りついたところで、彼は多くの人々の質問を浴びた。ホワイトハウスから逃げ出した奴隷ということで、珍しがられからである。「あなたはタイラー大統領が好きでしたか」という質問に対して、その奴隷はこう答えている。

※奴隷人口の変化

北部各州は州ごとにだんだん奴隷制度を廃止し、リンカーンが大統領に当選した一八六〇年には、北部に奴隷制度を認める州はなくなっていた。

2025.03.20 記す

奴隷の「女モーゼ」タブマン P.197

「神様、私はこれから、あなたのみもとに参ります。どうか私を守って下さい」

ハリエットがごく僅かな食べものをハンカチに包み、両刃のボウィーナイフ一本だけを持ってそうつぶやいたとき、彼女は死を覚悟したといっていい。それほど南部の奴隷が北部に逃げこむのは難しかったし、捕えられたときの仕置きの凄まじさを、彼女はよく知っていたからである。

奴隷が逃げ出さないように、主な道路や橋などには見回りが歩いていた。その上、十分に訓練を受けた猟犬が、逃げた奴隷を追いかけるために、たいていの農園に飼われていたのだ。

しかしハリエットは、もちろん成功を夢みていた。彼女がいたメリーランド州のドーチェスター郡というのは、奴隷制度を実施している南部全体からみれば、ずっと北部寄りの場所で、奴隷制度を認めていない北部のペンシルべニア州境まで約二〇〇キロほどの距離だった。そのとき彼女は二十八歳。南北戦争が始まる十二年前の一八四九年のことで、カリフォルニアの黄金めざして人びとが西部へ向った年だった。

ハリエットは父と一緒に畑仕事をするとき、奇妙なことを父から教えられていた。一体どうすれば誰にも知られないで林のなかを走り抜けられるかとか、どうすれば林や野原で木の根や野イチゴなど、食べられるものをみつけられるか、ということである。父はいつの日か娘だけにでも、この奴隷という悲惨な境遇から逃げ出してもらいたいと考えていたのだろう。

ハリエットはそういう父の教えをいま生かしながら、やっとある白人女性の家にたどりついた。いつだったか、彼女が畑仕事をしているところへ馬車で近づいてきて、「助けがいるときは、私に知らせるのよ」と、ひそかに知らせてくれた女性の家である。

当時、奴隷たちを助け出そうという秘密の組織が北部を中心にいくつかできていて、人びとは「地下鉄組織」およんでいた。その白人は、南部に住んでいながら、こっそりこの地下鉄の役割を果たしていたのだ。

彼女はハリエットが逃げこんできたことを喜んだ。すぐ食事を出し、夜が明けないうちに、次の駅まで行かなければいけませんと注意した。

彼女にいわれた通りのコースをたどって、明けがたまでに指示された家に着いてみると、そこには白人の男が待っていて、食べものを出したり、細かな注意をしたり、すべては第一の家と同じだった。

昼間ハリエットは、その家の庭仕事を手伝った。夜になると、今度はその男が彼女を馬車に乗せて、ある場所まで連れていってくれた。

「さあお前、この土手に沿って北へ行くんだよ。そうすると、お前を待っている次の駅にぶっかるからね」

男は別れるときに、そういった。

ハリエットはこうして、しだいに北部への州境に近づいた。時には干し草のなかに隠れたり、ポテト貯蔵の穴にもぐりこんだり、屋根裏にひそんだりして、必死に追っ手の眼をのがれなければならなかったが……。

それでもとうとう二週間目に、その州境を越えることができた。さあ、ペンシルベニアだ。これでもう、自由なのだ。私は自由の身になったのだ! 彼女はそのときの感動を、次のように記した。

彼女は自分が逃亡に成功したことだけに満足しなかった。自分は自由になっても、両親や兄弟がまだ奴隷として苦しい生活を続けていると思うと、どうにも我慢ができなかったのだ。その上、メリーランドには、まだ自分の夫が残っていた。ハリエットは二十四歳のとき、ジョン・タブマンという若い自由黒人と愛しあって結婚し、同じ小屋に住んでいた。

南部にも僅かながら自由の黒人がいて、そういう自由黒人と奴隷の結婚も、多くの場合認められていたのだ。その奴隷の所有者が、奴隷の仕事に支障をきたさないこと、生れた子供は奴隷となること、などを条件に、そういう結婚を認めていたからである。

ハリエットは、危険を冒してまたメリーランドに潜入した。そしてまず、ちょうど逃亡中だった姉一家四人を救い出すことに成功した。二度目は、兄弟のほかに二人の男を救出した。

そして三度目は――夫のジョンが、他の奴隷女と一緒に暮らしているのを発見したのだった。彼女は絶望に打ちのめされたが、すぐに気をとり直した。夫を連れ出すのをきっぱりとあきらめた彼女には、ぐずぐずしている暇はなかった。いつ自分が発見され、捕えられか分からないのだから……。来る年も、くる年も、彼女は危険な南部への潜入をくり返し、そのたびに、十人、二十人と奴隷たちを北部に連れ出した。

暴動を起こして捕えられ、処刑されたデンマーク・ヴェセイ(「メモ」参照)の歌を、彼女はいつも口ずさんでいた。

はるかにエジプトの国まで

そして 老いたる王に告げよ

わが民を解き放てと

この一人の大胆な女性の噂は、しだいに奴隷たちの間にひろがり、ひそかに彼女は「モーゼ」と尊敬されるようになった。

普通、逃亡奴隷を捕えたときの賞金は一〇〇ドルどまりだったのに、この女モーゼへの賞金はだんだんと高くなり、奴隷所有者たちの間で、とうとう四万ドルという値がついた。

幸い彼女は最後まで捕えられることもなく、のちには両親も助け出し、約十年間に十九回の潜入で、合計約三百人もの奴隷を北部に連れ出している。

一八五九年、南北戦争が始まる二年前に奴隷解放のために兵をあげて処刑されたジョン・ブラウンは、彼女に出会ったとき、こう叫んで、その勇気を賞賛した。

「やあ、タブマン将軍!」

奴隷制度が続いていた南部では、暴動がたえずどこか

移民を待ち受けていた運命 P.203

鉄道王ヴァンダービルド一族のぜいたくな邸宅が並んでいた五番街のあたりは、南北に細長いマンハッタン島の、ほぼ中央にあたっている(一八~一九ページ参照)。ところが、この五番街をもっと南に下がっていくと、その東側には、見るも無残なスラム街が軒を並べていたのだ。

ニューヨークの同じこの小さなマンハッタン島のなかで、しかもまったく同じ時代に、一方では世界でも有数の大富豪たちが、互いに華やかな社交界で豪華さを競いあい、他方ではヨーロッパから到着してまもない文なしの移民たちが、職もなく不潔な貧民街のなかでうごめいていた。

十九世紀末から二十世紀はじめにかけて、ニーユ―ヨークのマンハッタン東南部、つまりイーストサイドの下町が、一体どんなに貧しかったか、当時の写真でも見なければ、とてもその実態を理解できないだろう。幸い、当時のすさまじい貧困ぶりを伝える写真が少なからず残っている。たとえば、ジャーナリストのジェイカプ・A・リースの『他の半分はどう暮らしているか』という本は、当時の人びとを驚かせたばかりでなく、今の私たちにもショックを与える力をもっている。

その中に載せられた写真をみると、密集した小さなアパート、塵芥にまみれた通路、日のあたらない不潔な部屋、家具らしいものは見当たらず、狭くて貧弱な台所、毛布にくるまっただけで寝ている人びと、栄養失調でうつろな目をしている子供たち……。

リース自身、一八七〇年に二十一歳でデンマークから移民してきていらい、初代移民の苦しさをほとんどみな経験してきた。失業、飢餓、絶望、そのあげくは、何度か自殺してしまいたい衝動にかられたという。一八七七年にやっと『ニューヨーク・トリビューン』紙に雇われて、警察署係りの記者となった。当時のニューヨーク警察は、イーストサイドのスラム街の真っ只中にあったので、彼は仕事を通じてもまた、スラム街の実態を熟知することになったのである。リースは次のように書いている。

どうしてこんなことになったかというと、そのころすでに高度に発達していた資本主義体制のなかで、後から後から絶え間なく殺到する移民があまりにも多く、そのため失業者は増え、だれにでもできるような労働の仕事にありついたとしても、賃金が驚くほど安かったからである。

そのころ、アメリカに希望を抱いてヨーロッパからやってくる移民たちの数は、たとえば二十世紀の最初の十年間に、何と八百万をこえていた。一九〇〇年当時の総人口が約七千六百万だから十年間に一割以上の移民がどっとやってきたのだ。

一八八六年に完成したニューヨーク港の自由の女神は、アイルランド人、ドイツ人、ユダヤ人、イタリア人などの大群を迎えいれた。そして彼らはまず、暗くてじめじめした各地の貧民街に落ち着いたのである。

移民のこういうひどい生活は、あまりヨーロッパに知られていなかった。先に新大陸へ移民した親戚や友人からは、概して成功を誇張した手紙がくるし、移民を奨励する船会社の広告は、必ず成功を約束する華やいだ言葉で埋められていたからである。

そのうえ、ヨーロッパの生活は、だれにも楽しいものとはいえなかった。十九世紀のなかば、アイルランドでジャガイモの大不作が続いたとき、新大陸への移民が急増したのもこのためで、ケネディ大統領の四代前の祖先が移民したのも、この時だった。彼らはみな、新大陸に夢を抱いて到着した。新大陸がもう新大陸ではなくなるころになって……。

リースは警察署周辺の取材活動を通じて、こういう貧民街につきものの人たち――コソ泥、酔っぱらい、乞食、家なしの放浪者、ヨタ者、売春婦やそのヒモたち――と知りあった。しかし、そういう時、いつも彼の心のなかを占めていたのは、自分もかつては経験してきた同じような貧しい人びとへの、ヒューマンな愛情だった。彼はこう書いている。

フランスの作家ポール・プールジェが、マンハッタンの貧民窟パワリー街を訪ね、

一方では、鉄鋼王カーネギーが、年間二千数百万ドルの収入を得ていたときに、労働者たちは一週六十時間働いて、平均年収が四〇〇ドルから五〇〇ドルにすぎず、一九〇二年、ボストンの女の売り子たちは、週給五ドルか六ドルにすぎなかったという。

当時の社会学者ロバート・ハンターによれば、いくら働いても生活必需品を思うように買えない貧困層の数は,全人口の数人に一人の割合になっていた。ニューヨークのイーストサイドばかりでなく、ボストン、フィデルフィア、シカゴのような大都市や、ニューイングランド、ペンシルベニア、オハイオなど、東北部の工業地帯のすべてに、貧困層が大きくひろがっていたのだ。

彼らの多くは二世の時代になって、親がいたスラム街から脱出し、中産階級の下の方に仲間入りするのだが、裸一貫の移民たちがその間にもつぎつぎにやってきたので、貧困層はいつまでも消えなかった。太平洋岸に、まったく異質のアジア系移民がどんどん入りはじめたのも、大体同じころだったのである。

南北戦争に破れ、北部資本の植民地のような存在にな

嫌われたカトリック教徒 P.209

大統領選もたけなわの一九二八年八月二十日、オクラホマシティーの公会堂に乗りこんだ民主党の候補アルフレッド・スミスは、まるで別の国にやって来たような違和感を覚えた。これはスミスの長い政治生活を通しても、珍しい経験だった。彼はすでに革新的な知事として、ニューヨークで四期八年間をすごし、都市生活者や労働者たちからは熱狂的な支持を受けていたのである。

ところが、このオクラホマシティーではどうだろう。大体汽車がこの駅に着いたとき、彼を迎えた人びとの表情は、妙に硬くて、冷ややかだった。そればかりか、頭からすっぽりと頭巾をかぶったあの不気味なクー(またはキュー)・クラックス・クランの一団が、敵意に満ちた行動を見せて並んでいたのだ。

公会堂の演説会は、予想もしないような大混乱となった。約三万人の聴衆は、初めからスミスの演説を聞こうなどとは思っていなかったのである。

「やめろ、この不道徳漢め」

「カソリック教徒など、尻尾を巻いて引き上げろ」

「アイルランド人はひっこめ」