昭和三十四年十月十日 初版発行

| 行名 | 名 前 | P | 名 前 | P | 名 前 | P | 名 前 | P |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| あ | あげは | 97 | あめんぼ | 101 | あぶらぜみ | 110 | あめりかざりがに | 123 |

| あかざ | 213 | 赤翡翠 | 216 | アラビアの星 | 218 | あさぎまだら | 230 | |

| 赤とんぼ | 246 | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | |

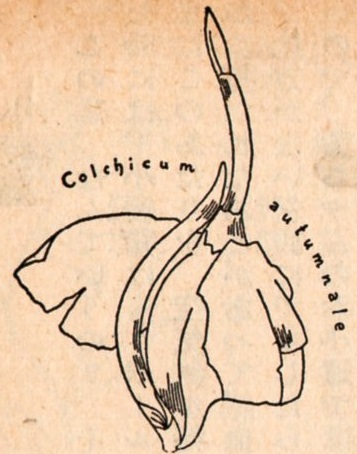

| い | いぬさふらん | 133 | 伊勢海老 | 156 | 一輪草 | 184 | いわぎぼうし | 185 |

| 無花果(いちじく) | 241 | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | |

| う | うすばかげろう | 21 | 鶯 | 52 | うすばふゆしゃく | 53 | うそ | 76 |

| 鶉 | 103 | 薄雪草 | 135 | うめばちそう | 137 | 烏骨鶏 | 170 | |

| うすきつばめえだしゃく | 215 | うらぎんひょうもん | 220 | 海猫 | 228 | ***** | ***** | |

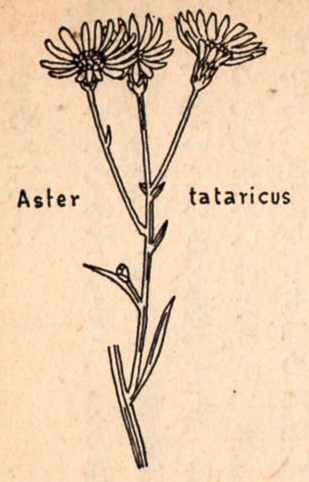

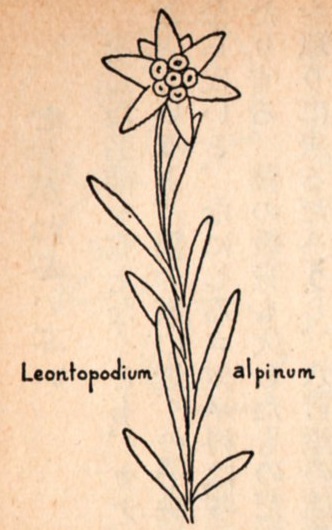

| え | えんじゅ | 96 | エーデルワイス | 113 | えんまこおろぎ | 136 | えぞすみれ | 200 |

| お | おおわた | 37 | おやまぼくち | 59 | おたまじゃくし | 67 | おとしぶみ | 78 |

| おなもみ | 146 | おおひめぐも | 164 | おおいぬふぐり | 174 | おおとびさしがめ | 179 | |

| おおよしきり | 207 | 追河 | 208 | ***** | ***** | ***** | ***** | |

| か | 蟷螂 | 11 | かたつむり | 17 | ががいも | 22 | 羚羊 | 28 |

| 蚊柱 | 30 | ガロワ虫 | 36 | かまどうま | 41 | かいつぶり | 50 | |

| カンガルウ | 72 | 蛙 | 73 | 黴 | 74 | かけす | 80 | |

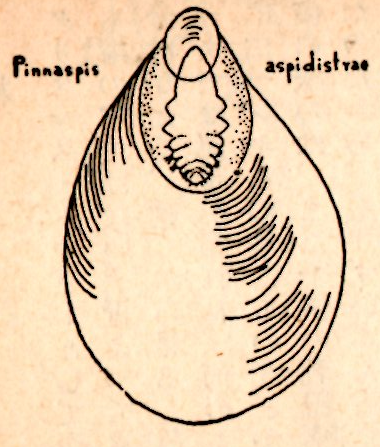

| かめのこてんとう | 86 | かやつりぐさ | 140 | 貝殻虫 | 167 | 鹿子蛾 | 238 | |

| き | きつりふね | 29 | キャベツ | 33 | きばねはさみむし | 57 | 雉鳩 | 65 |

| 雉 | 98 | 金魚 | 141 | 夾竹桃 | 205 | きまだらせせり | 222 | |

| きばねしりあげ | 237 | 銀竜草 | 242 | ***** | ***** | ***** | ***** | |

| く | 草雲雀 | 25 | 葛 | 34 | クリスマス・ローズ | 45 | くものすかび | 49 |

| くさぎかめむし | 60 | くつわむし | 129 | くろぐわい | 142 | くろほうじゃく | 145 | |

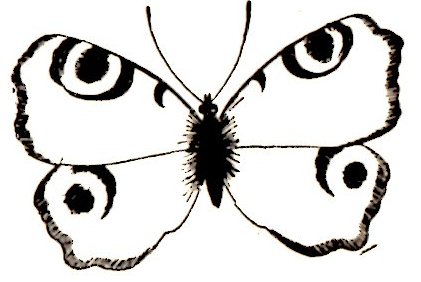

| 栗の虫 | 149 | くちなし | 161 | クロッカス | 189 | 孔雀蝶 | 192 | |

| 黒種草 | 221 | 黒百合 | 227 | クレマティス | 239 | ***** | ***** | |

| け | けんみじんこ | 51 | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |

| こ | こがねぐも | 24 | こあじさし | 27 | こがら | 58 | ごきぶり | 106 |

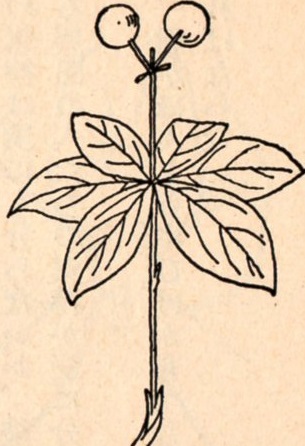

| こなぎ | 131 | 小綬鶏 | 134 | ごぜんたちばな | 156 | こげら | 183 | |

| 蒟蒻 | 206 | 駒鳥 | 209 | 駒草 | 225 | こばいけいそう | 236 | |

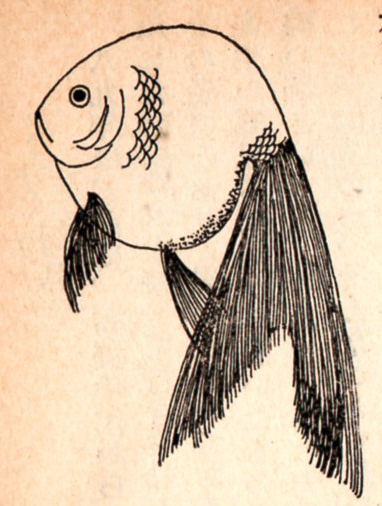

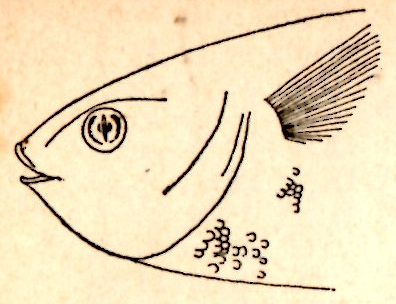

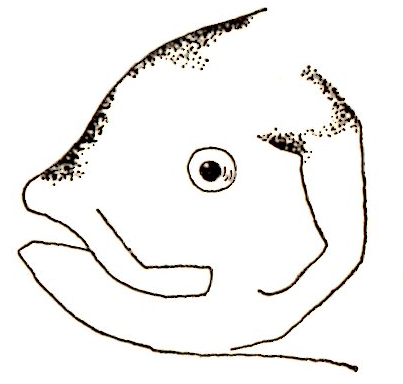

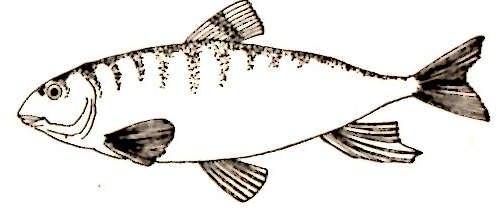

| さ | 鷺 | 71 | 鮭 | 75 | 笹魚 | 128 | 鰆 | 198 |

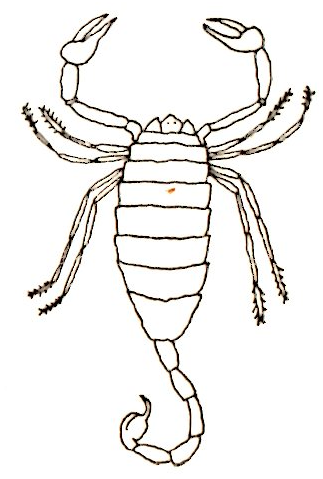

| 蠍 | 234 | 菜亀 | 240 | さるとりいばら | 244 | ***** | ***** | |

| し | 白蟻 | 19 | 七面鳥 | 43 | しもばしら | 54 | 虱(しらみ) | 70 |

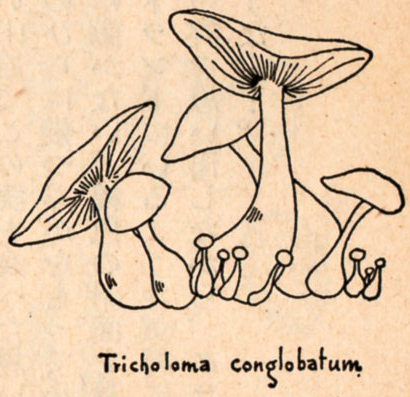

| 猩々袴 | 85 | 紫苑(しおん) | 111 | 四十雀 | 121 | しめじ | 148 | |

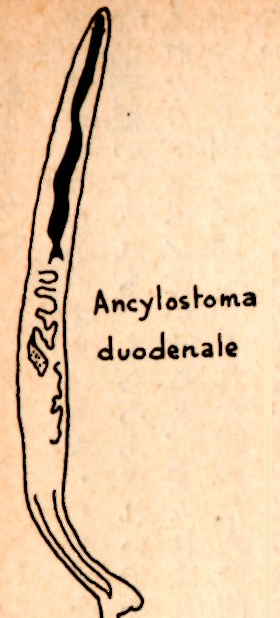

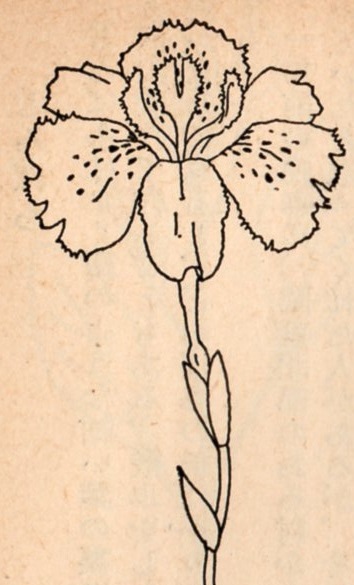

| 猩々木 | 154 | じょうびたき | 160 | 十二指腸虫 | 190 | しゃが | 211 | |

| しろつめくさ | 217 | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | |

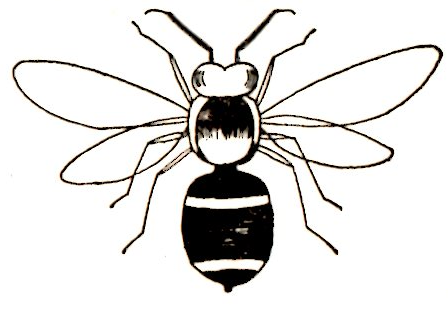

| す | すもも | 12 | 忍 冬 | 87 | すずめばち | 88 | すけばはごろも | 122 |

| 鈴 懸(すずかけ) | 169 | すずめのかたびら | 180 | 鈴蘭 | 224 | すすき | 250 | |

| せ | 銭苔 | 39 | せぐろせきれい | 40 | 雪渓虫 | 233 | ***** | ***** |

| た | たまあじさい | 15 | 太刀魚 | 23 | たばこ | 105 | 旅人のよろこび | 153 |

| たちばなもどき | 166 | 狸 | 177 | 玉菜 | 195 | たから貝 | 245 | |

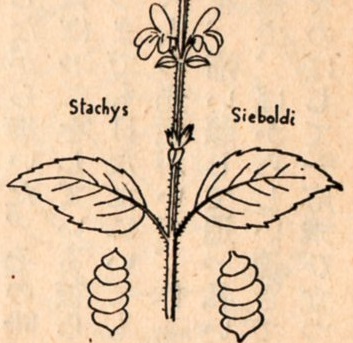

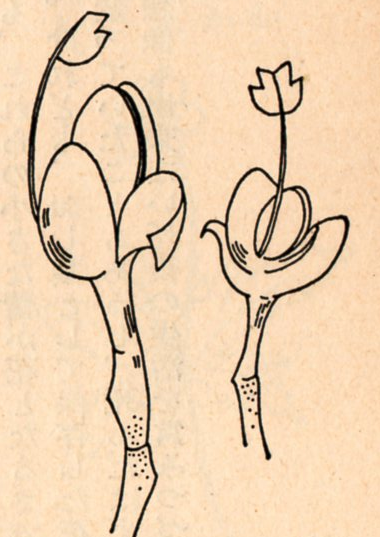

| ち | ちょろぎ | 48 | チューリップ | 62 | 沈丁花 | 201 | ***** | ***** |

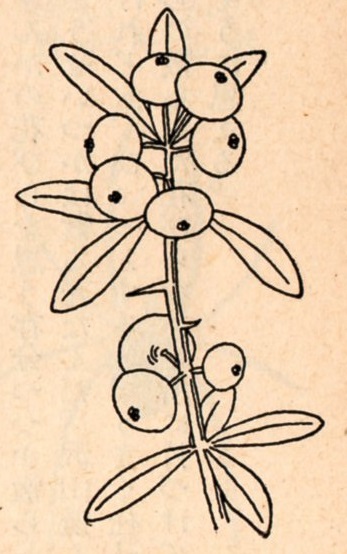

| つ | 釣舟草 | 26 | つめたがい | 112 | つわぶき | 144 | つるこけもも | 147 |

| 燕 | 203 | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | |

| て | 鉄道草 | 83 | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |

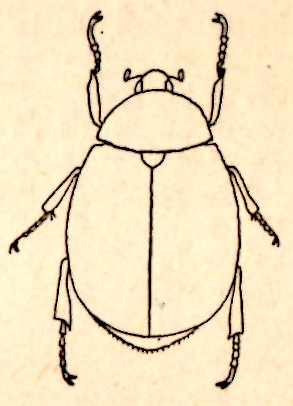

| と | 時計草 | 13 | 毒蛾 | 14 | どうがねぶいぶい | 114 | とうもろこし | 120 |

| とりかぶと | 130 | とわだかわげら | 159 | どろばち | 212 | とっくりばち | 223 | |

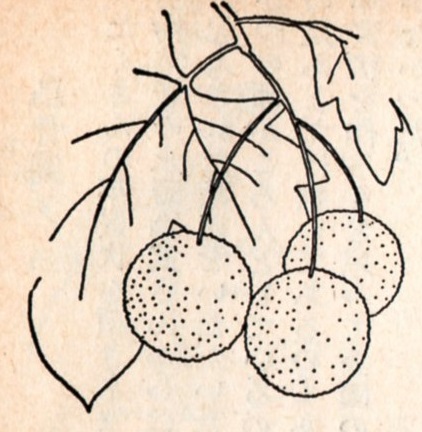

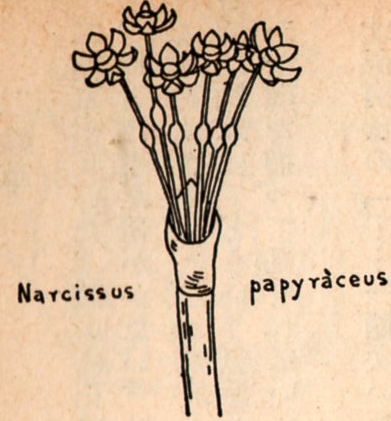

| な | なんじゃモんじゃ | 38 | 夏水仙 | 69 | ならえだたまふし | 84 | 夏蜜柑 | 102 |

| なぎいかだ | 146 | なずな | 190 | 菜亀 | 240 | ***** | ***** | |

| に | にむらさき | 31 | 庭石菖 | 89 | においすみれ | 187 | 二輪草 | 194 |

| ね | 猫 | 32 | 猫柳 | 176 | ***** | ***** | ***** | ***** |

| の | のぼろぎく | 68 | 蚤 | 138 | ***** | ***** | ***** | ***** |

| は | 薔薇 | 46 | 花菱草 | 79 | 春紫苑 | 82 | ぱせり | 90 |

| 蜂 | 99 | 蓮 | 126 | はこべ | 171 | 蠅 | 178 | |

| はるぜみ | 204 | はしぶとがらす | 243 | 葉鶏頭 | 247 | ***** | ***** | |

| ひ | ひぐらし | 16 | ひよこ | 63 | ひとりしずか | 66 | びろうどもうずいか | 92 |

| ひらたくわがた | 104 | 羊 | 115 | ひがん花 | 139 | 桧葉やどりぎ | 151 | |

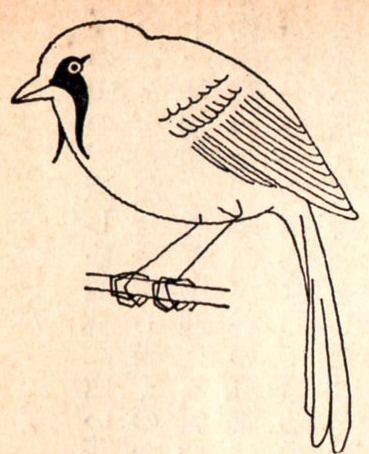

| ひげがら | 157 | ひよどり | 165 | 標本虫 | 173 | 雲雀 | 188 | |

| ひらいそがに | 191 | ひとで | 235 | ***** | ***** | ***** | ***** | |

| ふ | 富士桜 | 77 | 蕗 | 94 | 風船虫 | 108 | ぶゆ | 125 |

| フランクリニヤ | 155 | ふたもんあしながばち | 181 | ブーゲンビレア | 182 | ***** | ***** | |

| へ | ベツレヘムの星 | 44 | 蛇 | 81 | べにひかげ | 127 | べっこうばえ | 152 |

| 平家蛍 | 219 | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | |

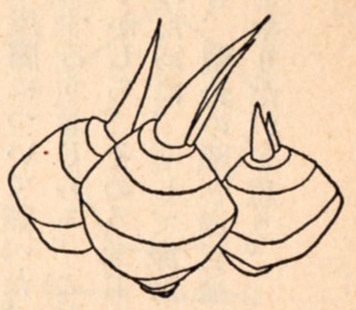

| ほ | 酸 奨 | 18 | ほくろ | 61 | ほねがい | 116 | 蛍蛾 | 132 |

| 鯔 | 143 | ほととぎす | 150 | ほんしろすいせん | 193 | 頬白 | 197 | |

| ほんだわら | 231 | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | |

| ま | まがも | 47 | まいまい蛾 | 91 | ***** | ***** | ***** | ***** |

| み | 木菟(みみずく) | 35 | みやませせり | 95 | 水引(みずひき) | 109 | 茗荷(みょうが) | 117 |

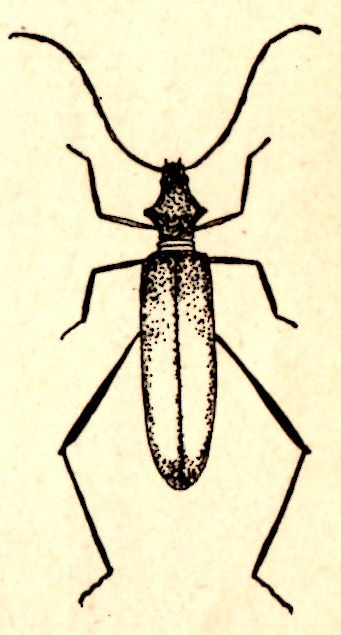

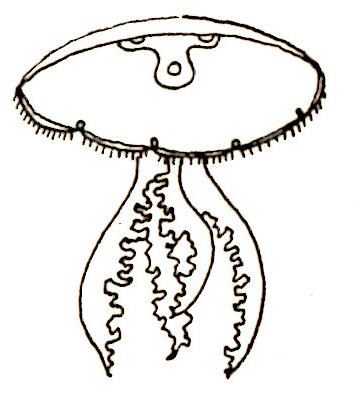

| 蓑虫 | 162 | みどりかみきり | 214 | みんみん蝉 | 229 | みずくらげ | 232 | も | もくれん | 55 | 樅 | 168 | ***** | ***** | ***** | ***** |

| や | やすで | 93 | やまとびけら | 118 | やつで | 163 | やにさしがめ | 175 |

| やぐらざくら | 186 | 夜光虫 | 210 | ***** | ***** | ***** | ***** | |

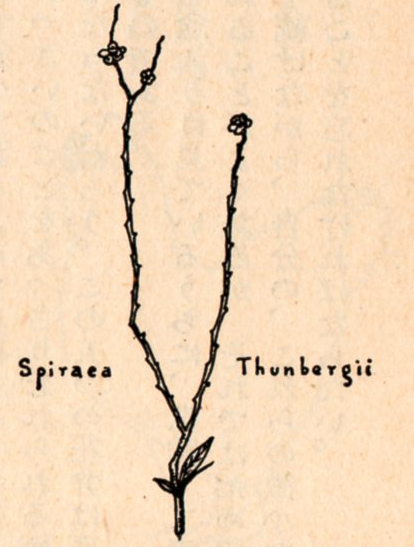

| ゆ | 雪虫 | 56 | ゆうがおびょうたん | 100 | 雪柳 | 172 | 百合の木 | 196 |

| ら | 薤(らっきょう) | 20 | らっこ | 42 | 雷鳥 | 226 | ***** | ***** |

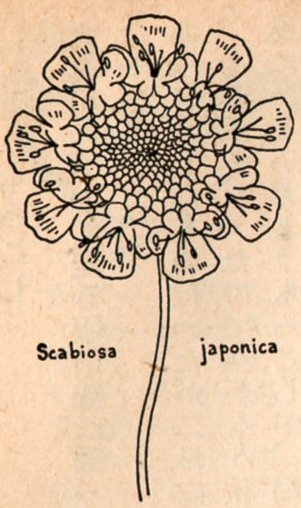

| り | リボングラス | 107 | 輪鋒菊 | 119 | ***** | ***** | ***** | ***** |

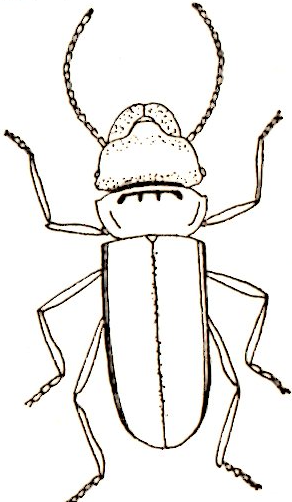

| る | るりひらたむし | 202 | 縷紅草 | 249 | ***** | ***** | ***** | ***** |

| れ | レモン | 64 | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |

2024年10月より写し始めた。2025年01月13日、全部写し終わった。

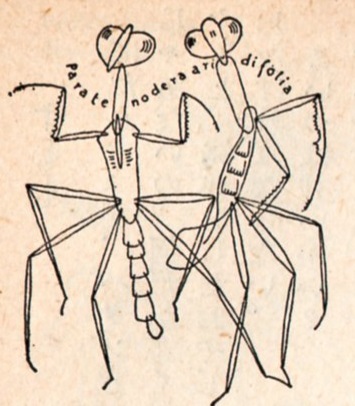

★串田孫一『博物誌』(角川文庫)昭和34年10月10日 初版発行 ★蟷螂(かまきり) P.11 蟷螂については書くことがいっぱいあって困る。ファーブルに負けないつもりだというほどの元気はないが、ひと夏、つまり蟷螂にとっての一生を、じっくりつき合って来たので、少少感情揉んだもからんで来ることになって、書くことが沢山あっても具合が悪くて書きづらい。 ところが今日、いつも葉書ばかりをくれる友だちが、珍しく、十一円の簡易書簡をくれた。封緘葉書がいつの間にかそんな名前に変っていたのだ。上下のミシンをぴりぴりと破いてみると、用件の終りに、カマキリが脱皮したと書いてあって、ぬけがらが二つはいっていた。簡易書簡の中には何も入れてはいけないんだよ、そりゃ違反だよ、という人もいた。しかしそれはもう届いてしまったし、はいっていたものは、ともかくもぬけがらなのだ。 僕はそれよりも研究の不足を痛感した。ぬけがらによってその蟷螂の雌雄を区別する方法を知らない。この二つの、脱ぎすてた薄い衣装には何のしるしもない。ズボンだろうか、スカートだろうか。余計なことだがこんなに薄くすけていいんだろうか。

※参考:「蟷螂」は漢名から。 車が近づいても逃げないことから當郞(当郎・当たり屋)の意。 「螳螂・鎌切」とも書く。 「トウロウ」とも読む。 2024.11.01 記す。

★すもも P.12 ぼたんきょう、ハタンきょう、いいかえればプラム……プラムは梅じゃないの。何だかよく分からないから果物屋の前で知ったかぶりをすると、鉢巻をしたおやじと喧嘩になる。こいつを三つ、と言って買わなければならない。 こいつは甘いかい?

それじゃだめだ、甘ずっぱくなくっちゃあ。 果物屋のおやじをからかってから買うと、すももは味が悪くなる。こういう香りと味とが微妙に交ざり合った食べ物を買う時には微妙なのだ。 僕はこいつを二つ買う。少々かたいのを選んで買う。すもものはじらいが、禿げちょろけの白い粉になってうっすら残っている。こんどはそいつをズボンでふいて、果物屋の店先でかぶりつく。山と積まれたすももが、自分たちの運命を見せつけられてぎょっとする。気の毒なことをしたと思う。 僕はそんな時、喉が渇いているばかりでなく、ちょっと悲しんでみたいのだ。すももの甘すっぱさは、街を歩きながら食べると、泥だらけになった少女の悲しみを覚えさせる。 笑うがいい、泥だらけになっては、やっぱり可哀そうだ。

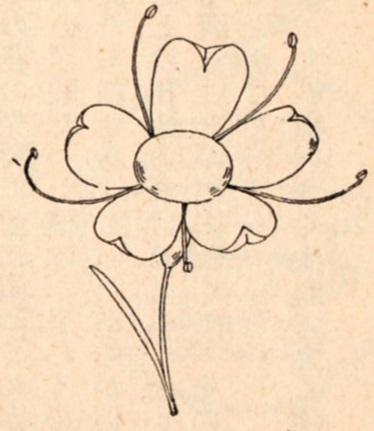

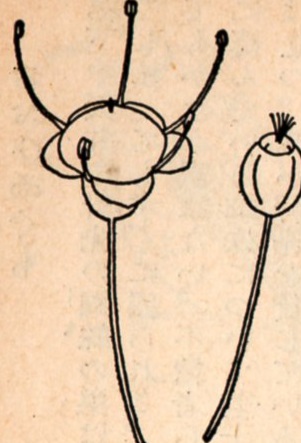

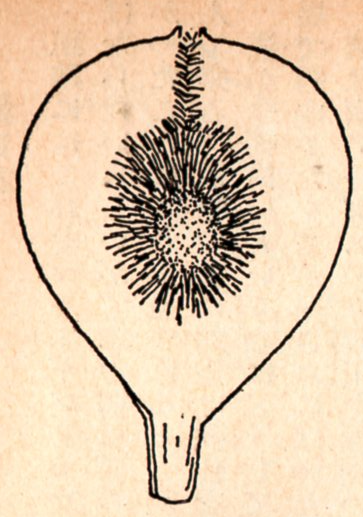

★時計草(とけいそう) P.13 この花は時の記念日に咲くのではない。また、昆虫たちの媾曳きの時間に役立つ花でもない。見たところ時計の文字盤のようだという。至極単純な名前のつけ方をしたものである。しかし外国では、もう少し念の入った名前をつけている。 Passiflora つまり受難の時に使われた道具をこの花の中に見つけたのである。 僕はこの植物の鉢植えを貰ってから、実に注意深くそだてていたのだが、一度は茎がぽっきり折れて、沢山の花を黄色くしてしまった。もう駄目かも知れないと思ったが、それを花壇に下してやると、また根本から新しい芽を出した。それがまた枯れかけて、今度は三度目の復活だ。いくら自分のうちに恐ろしい道具を持っているからとは言え、これは全く受難の花である。これでは一体いつになったら時計のような花を見ることが出来るのだろう。 その後僕は、「受難の花」という文集を出した。その時に、この花の研究書かと思って買った人から手紙が来た。その人は時計草の実から汁をとって、パッション・ジュースというものを創ろうと思っているということである。

※参考:「パッション」 1 熱情。激情。 2 キリストの受難。また、キリスト受難劇。受難曲。 ※参考:中南米の各国で薬用とされる.ブラジルでは果実を鎮静,抗不安薬として用いる.西インド諸島,メキシコ,オランダ,南米では根を鎮静,駆虫薬として用いる.モーリシャスでは全草のチンキ剤,エキスを精神的要因からなる不眠症に,根は利尿薬,葉の煎液は催吐剤として用いる.アルゼンチンでは葉を鼻かぜ,肺炎などの抗菌薬とされる.その他,中南米では様々な疾患に利用される. 観賞用として栽培される.和名は,分裂した雄しべが時計の長針,短針,秒針に見えることに由来する. 熊本大学医学部

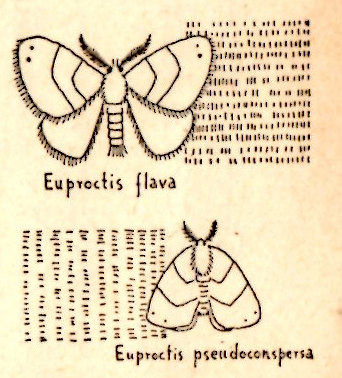

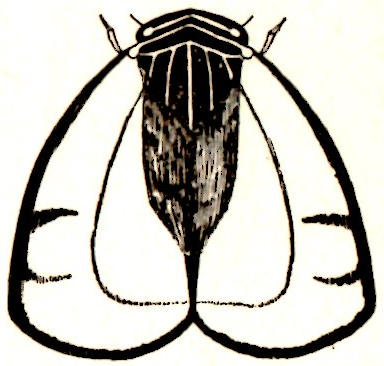

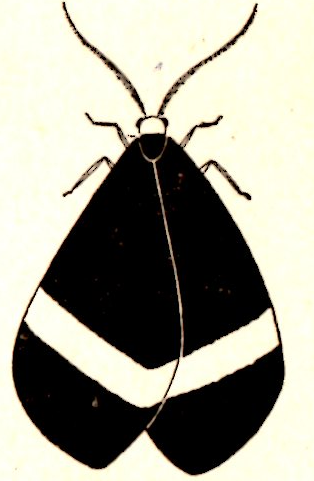

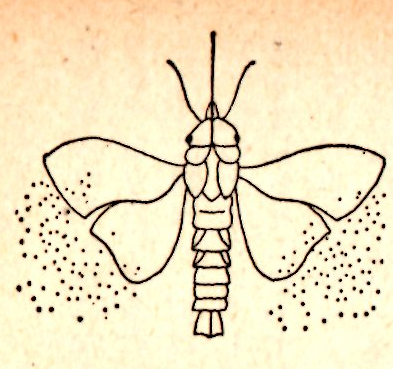

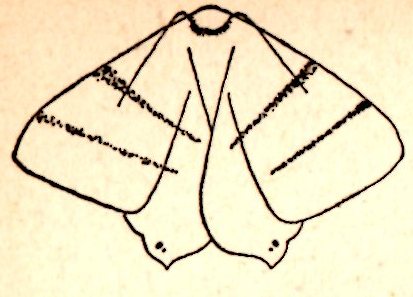

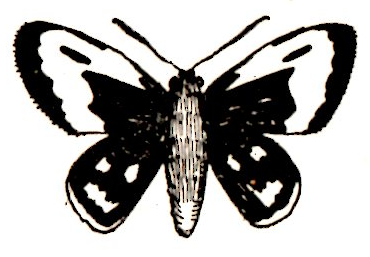

★毒蛾 P.14

毒蛾のことでこのころ、誰もがむず痒いような、板痒いような恐怖にとらわれている。そして新聞を念入りに読むので、エウプロクチス・フラヴァなどという堂々とした」名前までも大分覚えられてしまった。もっとも、なんとかフラヴァ程度に覚えている人が多いのだが。

どうです。この辺にはまだやって来ませんかな。何となく本場のように思えますが。 訪ねて来る人は庭の藪の方をちらっと見てそう言う。僕は同じようなことを何度もきかれる。その度に、昆虫図鑑をニ三冊、書棚から取り出して、「これですよ」と言って見せる。イギリスの蛾の本も見せる。そして図鑑の、毒蛾の仲間の並んでいるとこへ栞なんかを挟んだりしておくのは野暮だと思う。今のところ、僕の昆虫標本箱に、まだこいつがいないのが残念でたまらない。それで近くの櫟木林(くぬぎばやし)を散歩しながら、血眼になって探しているのだが一向に見つからない。 黄色の粉がいっぱいついているやつをピンセットの先でつまんで、涼しそうな顔をしているお嬢さんに見せながら、こんなことをもそもそと言ってもみたい。 自然というものは実にうまく出来ていますね。毒蛾が沢山発生したのは一体何のためだか知っている? あなた方がいよいよ裸に近い身なりになって来たでしょう? 自然は羞恥心を取り戻させることが出来ないもんで、毒蛾なんかを多量に飛ばせるんですからねえ。全く感心しまいますよ。 ※参考:ドクガ科まとめ 毒蛾図鑑 著者村松佳優 ドクガ科とは? チョウ目に含まれるグループで、ガの仲間になります。名前だけ聞くと怖いイメージですが、毒を持っている種類が多いわけでもありません。しかし、ドクガの仲間で幼虫の時期に毒針毛(どくしんもう)を持っているものが身近に見られ、有名なので名前の由来になったようです。蛾の仲間では珍しく「チャドクガ」などは成虫でも毒毛を持っているのも影響があると思います。英名だと「Tussock moth」で草むらにいる蛾のことで、毒に対してのイメージが強いわけでもありません。 一部種類は成虫でオスとメスの形態が大きく異なっているものがいるのも面白い点です。 チャドクガの幼虫はサザンカやツバキなどの身近な植物につき、集団で群がっていることがあります。細かな毒針毛を持っているので被害も多い種類なので注意が必要です。命に関わることはありませんが、腫れやかぶれが起こります。 2024.12.21 記す。

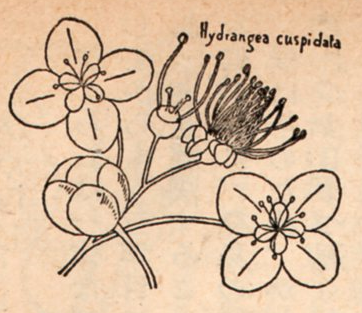

★たまあじさい P.15 ぬかるんだ雨の日の道を、近くの丘へたまあじさいの蕾のふくらみを見に行く詩を作ったのはもう三年前になる。その時小さな一本を抜いて来て、窓辺へ移植したのが今年はぐんとふえて、次々と花を咲かせている。いかにも大切なものがはいっているように、しっかりと握りしめたまんまるい蕾がほぐれると、そこからざっと三百ほどの花が咲く。 決して実を結ぶことのない装飾花の方が、ずっと花らしく目立っているけれど、ほんとうの花は、薄紫の霞だ。涼しく甘い夢だ。しかし僕はその夢の構造を一応は知って置かなければならない。窓から思い切り身を乗り出し、拡大鏡をあてる。

長く、しなやかに曲ってのびている雄蕊(おしべ)は、こうして見ると海底の藻(も)のようにも見えるし、それがまた迷宮のようにも思われる。その一本一本の、何というみずみずしいしなやかさだろう。僕は自分の体があまり無様(ぶざま)に大のが悲しい。そこにとろんと光る蜜を吸うための口を持っていないことがいかにも口惜(くや)しい。

僕はついに、スリッパのまま窓から外へ出てしまう。せめて花の中へ自分を入れることで満足しようと思って。するとその時、拡大鏡の中のその迷宮に、一匹のひめひらあぶの雌が飛び込んで来た。翼を持つ彼女の勇敢な飛び込み振りはなかなか見事だったが、彼女はどうもそこで蜜を吸うよりも、ただ紫の夢の中でころげ回るのを嬉しがっているようだ。 ※参考:タマアジサイは、日本固有種の落葉低木で、東北南部から関東・中部地方の太平洋側山地の日陰がちな場所に生育します。樹高はほぼ普通のアジサイと同じで1、5メートル程度です。他のアジサイ類よりも開花期が遅く、盛夏〜秋に見頃となります。 タマアジサイの花序は、白い装飾花と、明紫色の普通花(中心部に集まる、果実を結ぶ花)の対比が涼やかです。 タマアジサイは、他のアジサイが終わりを迎えようとする7月から一つ一つ咲き続け、秋までその花を楽しむ事... 2024.11.19 記す。

★ひぐらし P.16 ひぐらしは一体なぜ夜明けと夕ぐれとになくのだろうと考え出してからもう三年目になる。専門の昆虫学者に訊ねてしまえば、あっさり解決することかも知れないが、一つぐらい、誰にも教えを仰がずに、発見の悦びを味わってみたいのだ。

ところでひぐらしが鳴くのは明るさの変化なのだろうか。それとも気温のせいなのだろうか。夕立が来る前にも鳴く。そうかと思うと、夏の高原の森では、そんなことに全く関係ないように鳴いている。僕は毎朝毎夕、ひぐらしの声とともに、寒暖計の水銀を、正確によみ取るために拡大鏡で見ては記録し、その時間をも記入した。 幼稚で、愚かで、ひとには離せないような実験の方法だったのだろうか。嘲(あざわら)うものがいたら僕は言ってやるつもりだ。根気を少しばかり身につけようと思いまして。 それなら同じことでも今年は少し気の利いた方法を考えよう。ひぐらしをいっぱい虫籠に入れ、冷房装置の完全な建物に出たりはいったり、地下鉄の階段を昇ったり降りたりしてやろう。 ※参考:ヒグラシについて調べてみると、6月下旬から9月中旬頃まで活動し、日の入り前後の薄明時によく鳴くことが名前の由来になったとある。 俳句で秋の季語にされるなど、ヒグラシは晩夏に鳴くイメージがあるが、夏の初めから意外と長い期間、鳴き声を聞くことができるようである。 2024.12.27 記す。

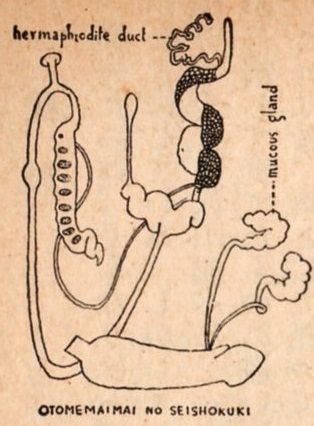

★かたつむり P.17 かたつむりに僕が熱をあげた一つの理由は。その名前がなかなかいいからだ。キムスメマイマイとか、オトメマイマイとか、クチべニマイマイとか。それに、オオペソマイマイ、コペソマイマイ。ただこれらはその生殖器を丹念にしらべなければならないので、それがつらい。別段悪い心はなんにもないのだが。 かたつむりの雄と雌、どこで区別するか知っている? と訊ねると、なかなか面白い返答が出る。貝の左まきが雌に決まっているじゃないか、そんなことを言う人もいる。 僕は息子の手を引っぱって藪の中をがさごそとよく歩いてものだ。雨あがりの日に、ゴム長をはいて。そしてこういものを見つけるのは、幼い眼の方がいいのだ。

「これはひだりまきみすじいまいというのです。おとこでもおんなでもありません」 ※参考:カタツムリにはオスとメスの区別がなく、雌雄同体です。同じ種類の大人になった個体が生殖器をお互いに受け入れ、両方が卵を産みます。 カタツムリが雌雄同体である理由は、あまり移動しないため別個体に会う機会が少なく、たまたま出会った個体が同性であると交尾をすることができないためと考えられています。 雌雄同体のカタツムリの一部は、ラブダートと呼ばれるカルシウムでできた針を相手の体に突き刺して受精させます。ダート表面に塗布された特殊な分泌液が卵子を受精させるのを手助けします。 ※参考:カタツムリの「カタ」は、「笠に似た貝」「笠を着た虫」の意味で「笠」が語源。 かつての笠は、縫い糸を螺旋状に縫ったため、「貝」の形容ともされている。 「ツムリ」は、「つぶら」「つぶり」「つぶろ」と同系で貝の呼称。:

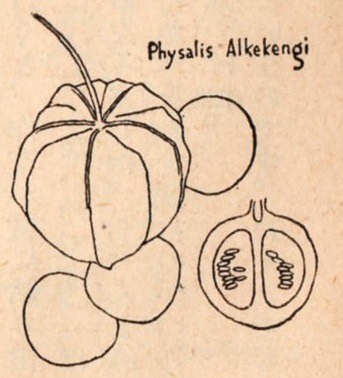

★酸 奨(ほおずき) P.18

僕は久し振りに丹波酸奨を鳴らしたくなった。あの赤い頬っぺたを、誰に遠慮することもなく、くにゃくにゃと可愛がって、そのうちに種子(たね)が走馬灯のように回り始める。僕は丹波酸奨が八百屋の店にもあることを忘れていたので、縁日をさがして、とうとう買って来た。 それを揉みながら、昔のように胸がわくわくした。というのか、昔の胸のわくわくを思い出した。そしてさっきのフランスの酸奨のことをちょっとしらべたことから、一体フランス人に酸奨が鳴らせるものかどうかを考えた。ジャン・ジャバンだの、ジャン・ポール・サルトルだの、フランソワーズ・ロゼエの口許がいやに官能的に浮かんで来た。

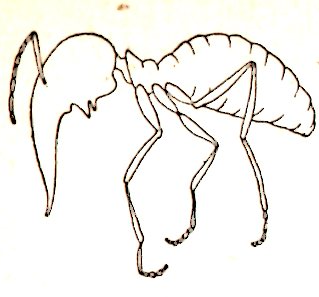

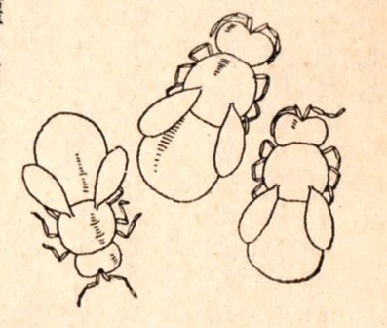

★白蟻 P.19 僕は蟻についてはニ三本の本を読んだことがあるだけで、特別実験をしたこともない。それともう一つは、フォルミカ選書というのが出る時に、蟻のマークを描いたことがある。なかなかうまく描けなかったし、蟻に立ってもらったので、後脚ががに股になって気の毒な姿になった。

白蟻の研究をしている昆虫学者の来訪をうけ、実に面白くお話を伺った。その巣の王室の中に、巨大な体をながなが横たえて、絶えずお産をし続けている女王。その女王はときどき機嫌を悪くすることもあるらしい。部屋にはいり込んだまま、産卵しどおしなのだから、機嫌を悪くするのも無理はないと思う。するとその周囲に、ひたすら彼女につかえる」ことを光栄に思っているにちがいない働き蟻は、彼女の意志を遠くの蟻たちに伝達するために、顎をかつかつと鳴らすのだそうだ。昆虫学者は、挿絵が沢山はいっている厚いフランス語の本を取り出して、時々蟻のような顔になって説明してくれる。

そのうちに、いかにも無格好に、頭ばかりがふくれ上り、その先が尖っている変な蟻の絵が出て来た。この頭を武器として勇敢に戦う兵蟻である。しかし、その説明によると、こうした武器を持っているために、こいつらは自分では何も食べることが出来ない。それで働き蟻に食べさせて貰っているということだ。武器を持てるもの。なるほど。自分では食えない。僕がそのことを頻りに感心し始めると、軽率な人間社会のことにあてはめるのは危険ですとたしなめた昆虫学者の笑いが妙に印象深かった。 ※参考:シロアリは黒アリと姿が似ていて、黒アリ同様に集団で生活することから、 「白アリ(白いアリ)」と名づけられたと考えられています。 ともに集団の中に「働きアリ」「兵隊アリ」などの階層がある「社会性昆虫」ですが、 実はシロアリはゴキブリの仲間(ゴキブリ目)、黒アリはハチの仲間(ハチ目)に分類されます。 2024.12.22 記す。

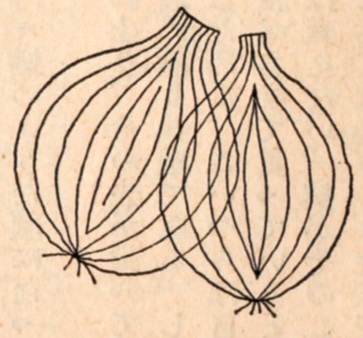

★薤(らっきょう) P.20 昔僕らが子供のころ、ある漬物屋の主人にラッキョというあだ名をつけた。あまりきれいでないつるつる頭が実にラッキョの形だった。いつも前掛けをして店先に坐っていた。

皮をむく。そう、正確に言えば鱗片葉(りんぺんよう)を剥いでいるのである。猿のしゃがんでいるあの容子。あの内股の足つき。そして、黒い爪の指先は、人間そっくりだと思ってみていると、リウマチにかかっているようにも見えて来る。 これが最後だぞ。あれ。今度はどうだ。猿も「畜生」といって舌を打つ。今度こそはうめえものが出て来るぞ。はてな??? ついに放り出された。小さくなった羅は、中(ちゅう)っぱらの、時々歯をむき出している猿に言うのだった。 仕合せだぜ、君は。腹を立てながらも、あたしの着物を一枚一枚脱がせながら、勝手な夢を見続けているじゃないか。 そうだ、包丁を持ってざっくりとやることを知らない猿は、それだけ人間よりも幸福である。 ※らっきょうの植え付け時期は8~10月ごろで、収穫時期は翌年の6~7月ごろです。収穫の目安は、球が肥大し葉が黄化したころです。

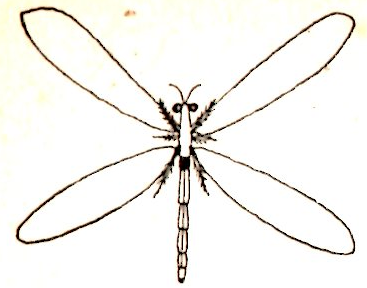

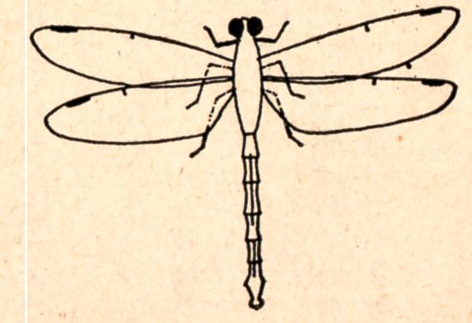

★うすばかげろう P.21 毎晩、夜の冷たい風を入れようと思って開け放っておく窓から、風とともにスタンドの灯に集って来る大虫小虫の死骸が、翌朝はうんざりするほど机の上にある。ふっと吹けばみんな床へ落ちてしまうが、多くは仰向けになって死んでいるその死骸のうちから、姿の面白いのや珍しいのを一つ選んで、二十四色の色鉛筆でノートに描くことが、僕のこの頃の日課の一つである。そしてニ三十分のあいだ、僕は小学校の優等生になった気分だ。極く正確に描きたい時もあるし、多少戯画化したくなる時もある。こっちの気分なのか。それとも死骸の恰好かも知れない。

今朝、四枚のうすい翅(はね)を結んだリボンのようにひろげたうすばかげろうを描いた。朝の風が、短命な彼女を、いまは少し風変わりなちりほこりとしてもてあそんでいる。死んでいる彼女が、生きているように転ぶ。七色の、いや、もっと複雑な光が、彼女の翅の上で名残を惜しんでいるが、それは僕の色鉛筆がいくら二十四色あっても出せない。

彼女は幼いころ、なかなか残忍な真似をしていたものだ。蟻地獄を作って、そこへ落ち込んで来る蟻を砂の中で噛みついた。そんな生活をしたことも、忘れてはいないようだ。なぜなら、最後には実に静かに、およそ翅を授けられたものの、最上の慎ましさをもって空中を舞った。騒々しい音を立てることの決してないヘリコプター。こうして見ると、うな垂れた触覚が、死んでもなお懺悔を続けているようだ。 ※参考:迷路とも見える繊細なベッコウ細工の骨組みの間にシースルーのうすぎぬが張られている。 光のあて方によって羽の色は千変万化し、虹色に輝く。 その天女のうすぎぬのような羽で陽炎のようにユラユラと飛ぶ。 その様が薄羽陽炎の名の由来なのである。 2024.12.22 記す。

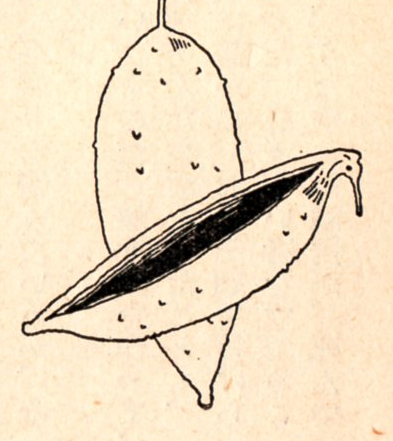

★ががいも P.22

さんざん調べてやっぱり分からないというのも案外いやな気持のしないものである。アスクレピアスという花を花屋で見てからのことだ。この花の名は、多分ギリシャの医学の神アスクレピオスから来たものと思われる。格別の薬用植物でもないのに、なぜ医者の神とこの植物とが結びついたのかという疑問である。

ところが植物分類の上で、アスクレピアダセアエはががいも科のことである。そのががいもの実にのって(恐らく二つに割って舟にして)大国主神(おおくにぬしのみこと)のところへやって来るのは少名毘古那神(すこなひこなのかみ)というちっぽけな神で、このことは古事記に書いてある。ところがこの神も医学の神であり、獣医の先祖であるが、どうしてががいも実に乗って来たのか。ががいもも薬草ではない。日本と西洋とで、薬にもならない植物が同じように医学の神と関係を持っているのは、なにかいわれがありそうなのだが……。 実は以上のようなことを新聞に書いた時に、沢山の手紙を頂いた。ががいもは立派な薬草である。種子の綿毛が止血剤になり、乾葉をいぶせば防臭剤となる。またその綿を枕に入れると、頭のほてりがなおり、安眠を得、長寿を全うする。それには家伝の秘法もある。また別の文献によれば発汗、袪痰剤にもなるらしい。 そうなると僕の疑問は解決したことになるなのだろうか。 2024.12.05 記す。

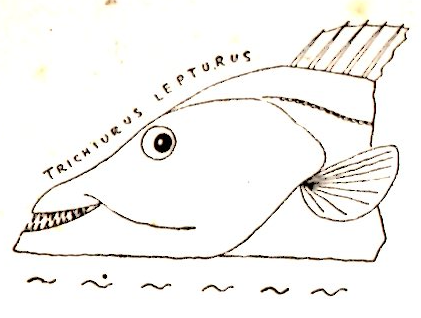

★太刀魚 P.23 玄界灘だ。なんにも波がない。船は気の毒なほど揺れない。僕は舳先(へさき)の、一番突先きに腰かけていたって平気だ。スリッパをつっかけたまま、足をぶらぶらさせていたって、おつこちない。それに海の中もまる見えで、青い大陸の秘密も、わざわざもぐらなくともよく見える。長い航海のうちにはこんなこともある。

太刀魚が四匹ならんでいる。これはちょっとした見つけものだと思って僕はいよいよ体を乗り出す。船より遅い。体をくねらせて、水中で立ち泳ぎをしている。これはすっかり軟化した青龍刀だ。この辺は昔から戦いの名所で、沢山、刀が沈んだろうからな。沈んだ刀は、魚たちを盛んにおどかしたものだが、今ではもうすっかりとなまくらの味を覚えてしまった。

君たちは知っているだろうか。恐らく知るまいが、殺されて、うまくするとお嬢さんの首玉にまきつくことが出来るんだ。君たちの体の銀白のそれがね、真珠になる。あの頸飾(くびかざ)りの。まあ、そんな夢でもみながら、くねくね泳いでいたまえ。ただ贋真珠だからね、心得ちがいをしないように。 四方の太刀魚はお互いに横の仲間を見ながら、どこかへ行ってしまう。心得ちがいって、何のことだろう。贋物だと、その頸はどうだっていうんだろうね。 ※参考:この魚は、世界の温帯から熱帯にかけての沿岸に広く分布しています。 その平らで細長い体形に加え、まばゆいばかりのメタリックな銀白色の体色から、多くは刀にちなんだ名前で呼ばれます。 また、水中で見ると、あたかも溺れかけているような印象を与える立ち泳ぎの姿に由来するとする説もあります。 2024.12.22 記す。

★こがねぐも P.24

僕のこの実験はまだ正確な結果が出てこない。しかしいつかは立派な成果をおさめる日が来るだろう。ハモニカ、竹笛、オカリナ、トライアングル、僕も相当立派な楽器を沢山持っている。それをひとかかえ、全部庭の隅に持ち出して鳴らす。梅と山椒の植え込みには蜘蛛がよく巣をかける。例えばこがねぐもなどが特大の巣をぴんと張ってくれると、それで実験準備は整う。

彼女は八本も脚を持っていることに劣等感を覚えて、無理して二本ずつ揃え、X型に気取っている。なかなかスマートですね。あなたのお國では。今年は。Xラインですか。僕はそれから彼女を踊らせるちゃめの実験にとりかかるので、そんなことでも言ってご機嫌をとっておかなければならない。 バッハだってかハイドンだって、チャイコフスキーだって、またお望みならば秋田おばこだって、何だって吹けるのだが、実験は即興曲ですることにしている。ドオードドン、シエレレミイ、ミイミミファ。こうして笛やハモニカで彼女を騒状態へ誘う音色をさがす。科学的に説明すれば、吹きながら、巣の糸のある部分に共鳴する音をさがしている訳である。 どこかで糸がふるえると、蜘蛛は虫がひっかかったのかと思ってそっちの方へ駆け出し、またこっちでふるえるとこっちへ駆け出し、乱舞をはじめるであろうというのが僕の夢だ。「こがねぐものためのラブソディ」「女郎蜘蛛に寄す」というような曲が使うられる日はまだ遠いのだろうか。 ※参考:コガネグモ科コガネグモ属に属する日本で最も身近な蜘蛛の一つで、丸い腹と脚に見られる黄色と黒の太い横縞模様が特徴。 名前の由来は腹の形が小判を思わせる事から。 2024.12.28 記す。

★草雲雀 P.25 ある花や虫の名前を誰から教えられたのか、想い出そうとしてもさっぱり覚えていないのが普通だが、またそれが妙にはっきり記憶に残っているものもある。 草雲雀(くさひばり)の名前は、僕が九つの年の、関東大震災の時、その当時ハイカラな耳かくしのどこからの令嬢から教わった。大地震で僕の家は全部つぶれ、近くの家に居候をしていたが、その耳かくしも家がなかなってそこに厄介になっていたらしい。今でも、フイリリリリという声をきくと、借りていた四畳半の丸窓から見えた草むらを想い出す。 それからニ三年後、東京に自分の棲む家も出来、少年時代にはいった僕は、皇居の濠の土手へ行くと、盛んに草雲雀が鳴いているので、つかまえようと思い毎晩薄暗くなると、虫籠と大きな懐中電灯」をさげて出かけたが、僕にはつかまえられなかった。

それは自分でつかまえられなかった口惜しさからだろうか。あんまりけちな姿だったからだろうか。 ※参考:コオロギ科の昆虫。 体は茶褐色で、長い触角をもっている。 草の間にフィリリリリと澄んだ音色で鳴く。 雲雀のように美しい声で鳴くので、草雲雀の名がある。 2024.12.16 記す。

★釣舟草(つりぶねそう) P.26 三年前の秋に、日帰りの山歩きの途中で道にまよった。まよっても大して心配のないところだったので、秋草の中をおよぎまわるのも楽しかった。そうしして道のない沢を登っている時も、釣舟草があんまりいっぱいに咲いているので、小さい一株を抜いて来て庭の隅に植えた。次の年は赤紫の花を咲かせ、僕は大層満足だった。去年は僕の額に八の字が寄った。というのは、少少いい気になって筋骨たくましい赤い腕を四方に、傍若無人にのばしはじめたからだ。

その前進のしかたは、きつりふねや鳳仙花の戦法と同じで、種子を猛烈な勢いですっ飛ばすのである。つやつやした緑の莢(さや)は、内緒で力瘤を入れていて、ちっとでもさわると、無茶苦茶に破裂して、その種子は三メートルも四メートルも飛ぶ。僕は充分に身構えているつもりでも吃驚(びつくり)する。そのためにこいつらは気短か者という学名を貰っている。 僕は手を下さなければならない時が来たと思った。弾き出される黒い種子は、頬にぶつかって来る。そんなちっぽげなものをぶつけてみたって、痛くなんかあるもんか。不遜な彼らの、これが最後のもがきかと思った。そうすると僕の耳には、君も相当気短か者 だねという声が聞こえたり、来年は花壇でお目にかかりましょうというつぶやきが聞こえる。 2024.10.25 記す。

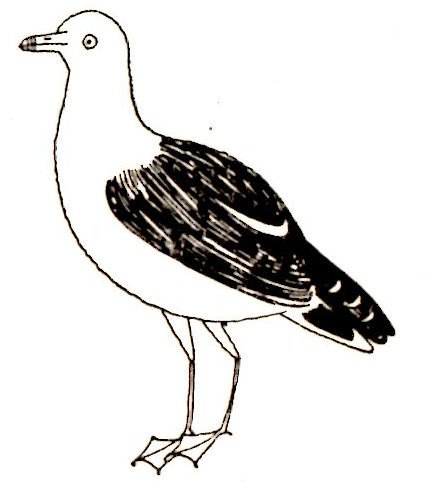

★こあじさし P.27 東京日比谷の、濠の角にはいつも魚が集まっている。この濠に鯉の幼児を沢山放したところは、いつも人だかりがしていたが、今ではもう濠の水をのぞき込んでいる人もいない。魚がそこに集まるのは、人が何か投げてくれるだろうという意地のきたない根性からではなく、彼らをねらう鳥を恐れ、人間をたよりに集っているのだ。 雲の流れの早い風の日に、みかげ石に腰かけて、東京湾からここまで翼をのばしてやって来たこあじさいの群を見ていた。ひらひらの蝶のような飛び方をしているかと思うと、その長い翼を畳んで、急降下して魚をねらう。風が強くて、濠の水には小皺(こじわ)がいっぱい寄っているせいか、こあじさしはなかなか魚とりに成功しない。 熱心に見ているうちに、僕の後には、はるばるアメリカからやって来た軍人さんの、少しばかり偉そうなのがいて、この鳥の名をたずねる。オデュポンの『アメリカの鳥』を持っている僕は、これを知らなくては大変だ。 コレハアナタノ国ニモイル Little Tern デスヨ。ワタシガアナタノ国へ行クコトガアッテ、コレニ会エタラ、ドンナニウレシイデショウ。

※参考:コアジサシは漢字で書くと「小鯵刺」。 「鯵刺」は魚のアジを突き刺すという意味があります。 これは、アジサシが小魚を見つけると矢のような急降下で、魚を捕える特徴に由来しています。 海岸、干潟、河口など開けた水辺に飛来。 2024.12.09 記す。

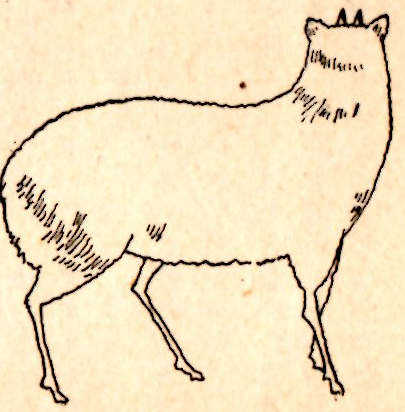

★羚羊 P.28

動物園で羚羊が死んでしまった。これは鹿の仲間ではなくて、牛の仲間である。しかし牛も喪には服さなかった。細い脚を縄で結えられて、羚羊は剥製株式会社に回されたが、まだ復活してこない。こいつは、角が短いだろう? だから名前だけで鹿にはなれないんだ、覚醒会社の小使が知ったか振りをして言う。

羚羊は天然記念物であることを自分では知らない。それを知っていれば、山であんなにおどおどしないだろうに。 動物園では檻を空けておく訳には行かないので、かわりの一頭を生け捕ることになったが、天然記念物という名前のために、役所では幾枚もの紙に大勢の人たちが、丸や四角いハンコをいっぱい捺(お)した。そうして選ばれた役人は、動物園の人たちをつれて山へ向った。山では猟師たちが通達書を受取って二十数人、村役場の前に鉄砲を小脇にかかえて集って来たが、彼ら猟師たちは、一人残らずこの天然記念物の毛皮を着ていた。 僕はこの話を、ある山からのかえり汽車の中で聞いたのだが、その人のリュックサックの中にも、もちろん羚羊の尻皮がはいっていたにちがいないと思う。 ※参考:「褥」は毛の敷物の「しとね」のことで、意味的にはカモシカの語源と同じである。 漢字では「羚羊」とも書くが、「羚羊」は「レイヨウ」という別種である。 人間の美脚をたとえて「カモシカのような足」と言う際の「カモシカ」も「レイヨウ」のことを指しており、実際のカモシカの脚は太いため、とても美しいとは言い難い。 2024.12.28 記す。

★きつりふね P.29 これはヒマラヤの山中にも咲く鳳仙花の仲間だが、植物学者リンネは Impatiens noli-tangere という学名をつけ、我ながらうまい名前をつけてやったと思って、さぞかしにっこりしたことだろう。わたしは気短かでさわちゃいやよ。といういみである。黄色の小舟のような花をいっぱいぶらさげてから、細長い莢(さや)が出来るが、そいつにちょっとさわると、突然はじけて種を勢いよく飛ばす連中なのだが、こんな学名がついているのを知ってしまうと、きつりふねの多い藪を歩くのはむずかしい。 四日間も雨に降られていた八ヵ岳の谷で、僕はもう小屋にぼんやりしているのもほとほとたまらなくなくなると、濡れるのも承知の上でそこらの藪を歩いた。藪のきつりふねとは大分親しくなったようである。 最初のうちは、黙っていた。ただ自然から与えられた仕方で、自分たちの種族を保存するために、忠実に、いじらしくなるほど忠実に種を少しでも遠くへ飛ばしていた。しかし馴れて来ると文句を言うのもいた。

ごめんごめん。だけどいいじゃないか。種子をまき散らすことは祝福すべきことなんだから……。 でもあたしの、あんまり勢いよくって……。すっ飛ぶんですもの。恥ずかしいの。 24.11.08記す。

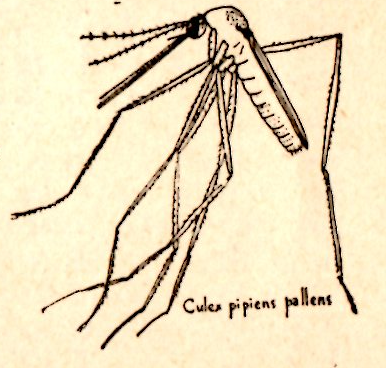

★蚊柱 P.30

右にいも畑、左には大根、畑のへりには枯れた韮(にら)がそのまま並んでいる。僕はそんなところへ陣取って、ラスクをぽりぽり食べながら、夕陽に色づく欅を描いたり、枯草の土手を描いたり、遠くの方に見える傾いたような家を描いてみた。 うすい紫の靄の中で秋をもやす太陽が真赤だ。風景の燃焼も最後に近づいている。 その時に気がついて、目の焦点を切り換えててみると、目の前に五六匹の蚊がもやもや始めた。それが見ているうちに、どこから集って来るのか、その数は二十匹にふえ、もうよくは数えられないが三十匹にもなったろう。揃いも揃って病人みたいに、青白く弱々しいものばかりだ。人の血を吸おうなどという元気のあるものは全然いない。 これは多分あかいえかの雄ばかりだが、蚊柱というものは変に懐しく昔のことを想い出させるものだ。遠い遠い、あの廊下の角の軒の下。僕は蚊柱を見ながら泣くのを我慢したことがあったように思えて仕方がない。 ところでこの蚊柱の成因については完全な説明が出ていない。交尾の前奏だろうということだけである。彼らの群音は聞こえない。秋の日暮に雌を知らない雄たちが集って、青春のもやもやをこうして慰め合っているようだ。僕は出来そこないの自分の絵に××を沢山かいて蚊柱と題した。 ※参考:そもそも「蚊柱(かばしら)」ができるのは、なぜ? 蚊柱は数十~数百匹ものユスリカで構成されていますが、そのほとんどは雄(オス)のみであることをご存知ですか。雌(メス)はいたとしても1匹から多くても数匹しかいません。 1匹では些細な羽音も、数百集まれば結構な音のボリュームに。雄は集まってそれぞれ羽音を鳴らし、基本的に単独行動する傾向にある雌を呼び寄せるべく、自分たちの存在をアピールしています。そう、ユスリカにとって蚊柱は大切な“出逢いの場”なのです。 繁殖期になると雌はたった1匹で蚊柱の中に飛び込み、相手を見つけて交尾し、産卵します。蚊柱を見つけさえすれば、ユスリカの雌は圧倒的に有利な状況で、運命の相手と結ばれるというワケです。 ユスリカは通常、卵塊(らんかい)と呼ばれるかたまりの状態で水中に産み落とします。その形は、球状だったり紐状だったり様々。また、種類によって卵数も異なります。例えば、セスジユスリカが一度に産むのは500個程度、オオユスリカは約2,000個にも及ぶようです。他のハエ目と同様に卵から幼虫となり、蛹(サナギ)を経て成虫になります。ちなみに蛹の期間は、数時間から数日程度。その後、成虫になってもわずか数日しか生きられません。 うっとうしく感じる蚊柱ですが、儚い命を繋ぐために奮闘するユスリカの雄の集合体と捉えると、少し不快感が和らぐ方もいるのではないでしょうか。しかし、残念ながら、無害と言い切れない一面もユスリカは持っています。 2024.12.28 記す。

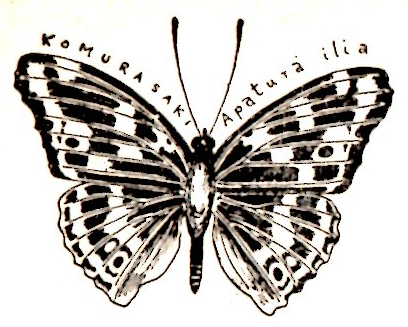

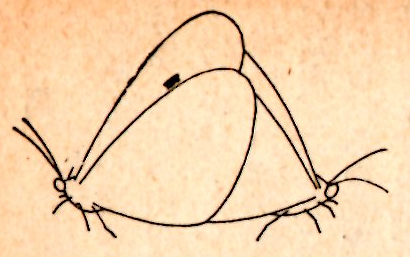

★にむらさき P.31 これは蝶の名前として、現在でも堂々と通用しているが、この蝶を撲滅しようとつとめている人は、僕の周囲にも何人かはいる。しかしまだぞくぞく発生する虞れはある。

それからヘルマンヘッセの本の中でも、幅を利かせて、飛び回っている。ところがこんな名前の蝶は、どこにも存在していない。それならこの怪蝶発生の原因はどこにあるか。 Schillerrafalter は学名 Apatura ilia とうので、それはこむらさきにあたる。少なくもそれに近い。ただそれが、独和辞典のうちで最も信用されているものに、「にむらさき」と誤って載っているだけのことである。

辞書というものは、信用せざるを得ない。しかし、動植物のようなものには、かなりの神経を使った方がいいし、池の中に鯛が泳いでいたりしたこともある。

こむらさきはきれいな蝶である。これが、ドイツの優れた文学の邦訳書の中で、夢の世界へ誘うような紫の光を見せてくれるのはいつのことになるだろう。 ※参考:こむらさきの名前の由来・・・ハネが紫色に光り、オオムラサキに比べて小型であることからコムラサキ。 2024.12.23 記す。

★猫 P.32 子猫が、少しも猫らしい疑いの顔付をしないで、澄して僕の部屋へはいって来てから、そして猫嫌いだった僕に追払う暇も与えずに肩へ飛び乗ってから、もう一年になる。

手ごろの所に並んでいた美術全集は、爪切鋏で切ってやるのもなかなかむずかしい子猫の爪でぼろぼろになったが、考えて見れば僕も猫のことでは、随分書かせてもらったので文句は言えない。 この二代目のうちの一匹だけが何とも言えない手つきで部屋の戸をあけることを覚えた。少なくもそこの戸だけは立付が大変いいことを証明してくれた訳だが、その度に僕は立って戸を閉めに行かなければならない。人間という奴は、立ちあがる時に舌打ちをするという奇妙な癖があると、猫は首をかしげる。それよりも僕にとってもっと残念なことは、この歳になってついうっかり猫撫声を出してしまうことだ。 お前、つでに、もう少しお利口にならない? 自分で戸をあけてここへはいってきたんだろう? そうしたら忘れずに閉めるんだよ。猫はそれが分ったような顔をするからいやになる。 ※参考:寝るのが好きという意味の『寝』と『好む』を組み合わせた『ねこむ』から『ねこま』になり、『ねこ』になったと考えられているのです。 また、『鼠』と『神(こま)』を組み合わせて『鼠神(ねこま)』としたという説もあります。 猫がネズミを捕まえる習性があるのは、よく知られています。 2024.12.28 記す。

★キャべツ P.33 いつもトンカツの仲間であるこのキャベツが、八百屋の店先に並んでいると、一種の風格をもっている。青白い達磨、青白い文学的達磨、あんまりからかうと腐る。 フランス語ではシュウ。複数になると、SをつけずにXをつけること。シュウ・シュウと重ねると、「お気に入りのひと」。しかし生憎と八百屋の店にはキャベツの山だ・ そこへ衰えた紋白蝶がやって来てまごまごしている。今度はキャベツたちがこの蝶をつかまえてからかい始める。 知っているよ、君の生れた畑へ行ってみたら、白ペンキの家が建っちゃったというもんだろう? ウ? 絶亡的な奥さん。大分お腹が重たそうだね。便々たるもんだね。

彼女は自分の危険を考えなかった。恥ずかしさも何も思わなかった。またそこから生まれる幾つかの生命のことを心に懸けるゆとりもなく、八百屋の店の、どっちりと構えたキャベツに卵を産んだ。ただそのつとめを果たすために。 ※参考:キャベツという名はラテン語のcaput(頭)に由来。 江戸時代に、オランダ人が長崎へ持ち込んだためにオランダ菜と呼ばれ、観賞用に栽培したものは葉ボタンと呼ばれました。 キャベツの原形といわれるケールのような野生種をケルト人がヨーロッパに広め、その過程でいまのような丸い形になりました。 ※参考:モンシロチョウの名前の由来は、「紋のある白いチョウ」で、「ちょうちょ、ちょうちょ、なのはにとまれ・・・」の歌のモデルです。 長い間日本人に親しまれてきたチョウで、日本の春の風景には欠かせないもので、さなぎ越冬するため見つければ、春が来たと思ってもよいでしょう。 2024.12.29 記す。

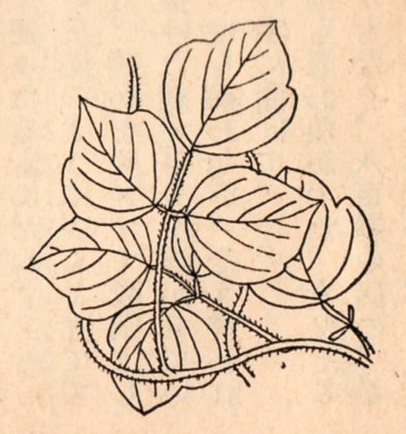

★葛(くず) P.34 秋風が山を撫でる。山が白っぽくなる。葛の葉がその裏を見せるからだ。これが山の木々にからみつくと、秋が奇妙に荒れ、もうこれですべてが終るという感じだ。年寄りは寂しがる。

土手をのぼった。薄を分け、滑り落ちそうになりながら、木々にからまっている葛を見つけると、根もとの方を鉈(なた)でぶっ切り、腕にからませておいて力一杯に引張った。頑強な葛は、茎を断ち切られても一向に平気だった。時には、その蔓をもって、僕は松の枝から飛び降りた。風の強い秋の一日、老人を寂しさから救うために、僕は汗を多量に流し、みみずばれを足にも手にも、頬っぺたにも作った。その老人は僕の父なのだが、そうして一日の努力で、目の前の土手の葛はあらかた退治は出来ても、寂しさはきえなかったようだ。 僕はその時以来、山道を歩いていても、葛を見つけると、つい目のかたきにする癖がついてしまった。葛の葉のうらみというのはこれである。 ※葛餅(くずもち、くず餅)は、日本で作られる葛粉を使用した和菓子。また、小麦粉からグルテンを分離させた後の浮き粉を発酵させた「久寿餅」という同音の和菓子。同名だが主に関西と関東で原料と製法の異なる二種の和菓子がある[1]。いずれも黒蜜やきな粉をかけることが多い。

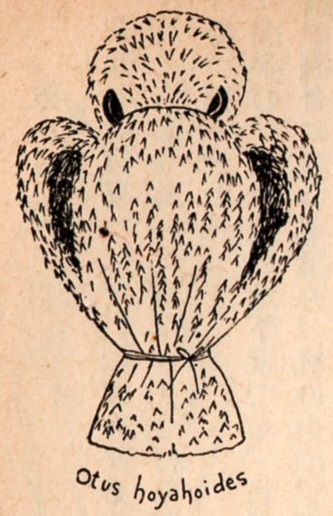

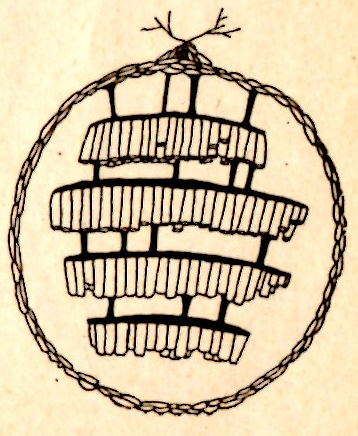

★木菟(みみずく) P.35 東京雑司ヶ谷の鬼子母神で、飯塚エイというおばあさんが薄の穂をうまくまるめて、腰のあたりを糸できりりと結んで、木菟を作っている。親子木菟というのは、翼の下から、もう一匹小さい木菟が顔を出している。この薄木菟のほとんど亜種と言ってもよいものが、武蔵野の深大寺にもいる。筆筒を立てておくと、こんなものでも睨むことがある。やはり木菟だから夜中になると一層目が光る。僕は、これや、赤ペコや、鯛車(たいぐるま)など、こういう種類のものばかりを集めた動物図鑑を作ることを想い立って、無罫の大型の帳面を一冊下ろす。そして先ずこの木菟を出来るだけ丹念に描いて、次のような記録を作ってみた。 シンダイジズク(薄梟鸱科)学名 Otus hoyahoides Mag. var. Miminashi 羽色は銀褐色、やや紫を帯びたところがある。アオバズクに似て頭丸く、耳がない。胸のふくらみは極端で、ここにさまざまの想いが貯えてある。深夜鋭く光る眼も、しばしば胸のふくらみにかくれることがある。横から見ると猿に似ている。鳴声はウフウフウフ。嘲笑を含んでいるように思える。

※参考:漢名木菟・木兎(ぼくと)は、樹上性のウサギの意味(菟は兎に同じ)で、羽角をウサギの長い耳になぞらえたもの。 鵩(ふく)・鶹(りゅう)・鵂(きゅう)は1文字でミミズクを表す。 角鴟(かくし)・鴟鵂(しきゅう)の鴟はトビ・フクロウ類の総称。 参考:大原總一郎著『母と青葉木菟』(春樹社) 2024.12.04 記す。

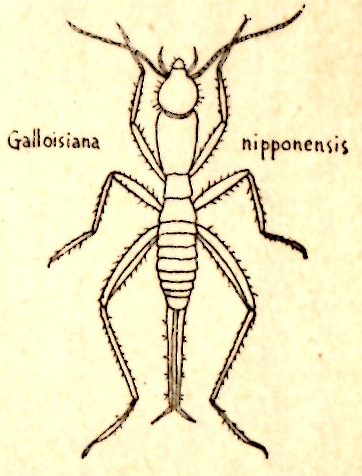

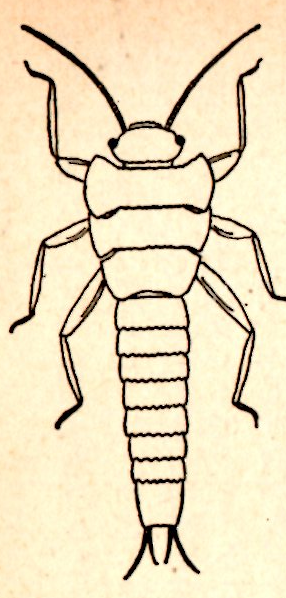

★ガロワ虫 P.36

横浜の総領事をしていたガロワさんを訪ねたのは昭和十六年だった。仏印へ向って横浜を引き上げる時に、蔵書を処分したいというので出かけた。

山手の、領事館の地下室でも、古典の叢書類をさがしたが、二階の割合に狭い部屋の、机の上に、画集だの、装本のきれいなものなどが、僕のために準備され、並べてあった。 愛想のいい奥さんは、紅茶がいいかキャフエにしょうかなどと訊ね、しばらくして、ちょっと出かけて来るからと言って僕を二階のその部屋に残して行った。やがて、鬚の黄ばんだガロワさんがパイプをくわえてはいって来た。僕は二言三言、お世辞のつもりのフランス語を喋ったが、むっつりした彼は、昆虫標本箱の引出しに手をかけた。そして振り向きながら、アナタは虫家デスカ。好キデスカ、と訊ねた。 コレ、ワタシノ日本ノ最上ノ想イ出。ゴランナサイ。そう言って見せてくれたのがガロワムシだ。彼が、蟻の鬼のようなこのけちな虫けらを日光で発見したのは、僕が生れた大正四年のことである。 伝え聞くとこではガロワさんは、現在、半年をパリで、夏を中心とした半年を郊外で、虫家としての晩年を送っているらしいが、僕の歳とともに古びて行くガロワムシが、彼の傍で日本の最上の想い出になっているだろうか。 ※参考:ガロアムシGalloisiana nipponensisが代表種。 和名および属名などにつけられているガロアは、フランス人の外交官の名で、日本で初めてこの昆虫を日光の中禅寺(ちゅうぜんじ)で発見したのを記念し、名づけられたものである。 2024.12.29 記す。

★おおわた P.37 大わた来いまま食わしょ まァまがいやならもち食わしょ この間からおおわたがよく飛ぶ、晩秋から冬にかけて、風のない日暮れにこの虫は真白な衣装をつけて、まるで小さな夢遊病者だ。どこかで落葉を焚いているのかしら。灰が飛んで来たかと思うこともある。熱心に翅を動かして飛んではいるのだけれど、どこへ行こうとしているのか、その意志は見極められない。僕は母が教えてくれた歌を想い出す。母は老いてもうその歌を忘れてしまった。 今日は、潰してしまわないように、そっとその二匹をつかまえ、昆虫の本を数冊開きながら、顕微鏡で羽の脈や触覚」をしらべ、ノートにかいた。

これは恐らく綿虫亜科のりんごめんちゅうらしい。何しろ潰れ」易いので、針先でいじっていても息苦しくなり、自分の指先の大きすぎるのがにくらしくなる。そして脂蠟腺(しろうせん)から分泌されたその綿は、ちっともきれいなものではなかった。僕は、この小夢遊病者の、その異常な夢の結晶が見られるように思っていたのだが、僕の勝手な夢想の方を訂正しなければならない。

しかしこの分泌物は雨露や外敵からの保護に役立っているということである。また最近放射能を含んだ雨が降り出したようだが、おおわたは、そんなことが起っても、自分には関係がないように変に悠然と」飛んでいる。 ※参考:この虫の呼び名としては、他に綿虫(わたむし)、雪蛍、東京地域のオオワタやシーラッコ、シロコババ、京都地域のゆきんこ、おこまさん、伊勢地域のオナツコジョロ、水戸地域のオユキコジョロがある他、しろばんばといった俗称もある。小説『しろばんば』のタイトルは、この虫に由来する。 2024.12.29 記す。

★なんじゃもんじゃ P.38

未知の読者からのお手紙により、明治神宮外苑のなんじゃもんじゃが枯れそうだというのでお見舞いに行った。植物医でない僕には何とも診断が下せないが、野球場の外の素人野球の鞠が飛び交う芝生に、全く邪魔もののように、痩せほそって立っている姿は気の毒である。この木の本名はひいらぎ科のひとつばたで、大正十五年の明治神宮奉賛会が立てた傍らの石碑にもその名は大きく書かれている。

「此の樹は古くより青山六道の辻にありて俗に六道木又ナンジャモンジャとも呼べり吾邦に稀なるものを植物学者の注目する所となり旧時の位置をそのままに維持し来り大正十三年天然記念物として指定せられたるものなり」 またそのそばには、「右原樹は昭和八年枯死したるにより、嘗て其樹より根分けして育てたるを昭和九年十一月植え継ぐ」と書いてある。僕はいかにも栄養不足で、もう神経も衰弱し切っているような幹を撫で、写真を撮った。そんなことをしたところで、どうなるものでもないのに。 ところで、なんじゃもんじゃという名は、水戸黄門がそう名づけたと言われる千葉県神崎神社の楠(くすのき)を本物または元祖として、筑波山のあぶらちゃん、山梨県の鶯宿峠(うぐいしやどとうげ)のりょうめんひのきなど、方々でいろいろの木につけられている。奇妙な現象のような気もするが、風変わりな得体の知れない男が、昔はみんな哲学者と呼ばれていたようなものだろうか。便利な名前である。 ※参考:「なんじゃもんじゃ」は、ヒトツバタゴの別名で、その由来は、他では見られない珍しい木を珍しがって呼んだことにあります。 ヒトツバタゴは、本州中部の木曽川流域と対馬に自生する落葉高木で、初夏に雪を被ったように真っ白な花を咲かせます。日本では東濃地域と愛知県、長崎県対馬市の一部でしか自生しておらず、自生地では国の天然記念物に指定されています。 「なんじゃもんじゃ」の由来には、次のような諸説があります。 水戸黄門が下総の神崎神社の御神木を「この木はなんじゃ」と尋ねられたとき、土地の人が「なんじゃもんじゃ」と問い返したという説。 神社・仏閣にある御神木と見慣れぬ種類の大木を「なんじゃもんじゃ」と呼ぶ説。 木草学者の水谷豊文が、タゴノキ(トネリコの方言名)と見誤って単葉のタゴ、つまりヒトツバタゴと名づけましたという説。 ヒトツバタゴの英名は”Chinese fringe tree”で、「fringe」とは「ふさ飾り(状のもの)」を指します。 2024.11.20 記す。

★銭苔 P.39 ぶらっと訪問した家の、小さな坊ちゃんが僕の手をひいて、ジャングル見せてあげようと言う。僕はその家の裏木戸をくぐり、台所のかげの寒い日かげへ連れて行かれながら、はてジャングルとは、と考える。どぶのへりの湿ったところに一面にはびこっているぜにごけだ。 幼い頭のその空想は、今そこに小さくひょろひょろと伸びた雌性器を椰子の木と見たてものである。僕の頭はどこまでその空想について行くために切り換えが出来るだろうか。椰子の密林へはいって行こう。小さい坊ちゃんは僕の手を離さない。というより話すのを忘れている。僕たちは何かしらないがそこを急いで歩いて行く。しかし私の頭にはせいぜい、毒槍(どくやり)を持った主人と、五六匹の元気のない鰐の幻影ぐらいしか浮かんで来なかった。何しろその日かげは寒い。

葉とも茎とも言えないようなものを同節体というのだが、かりにニセンチ半ぐらいの雌性器が椰子の木ほどのものだったら、僕たちは、その下に何がかくれているかわからない同節体の上を歩きながら、どんなにかヒロイックになってしまったことだろう。

僕はその日、一片のぜにごけを貰い、手帳のあいだに挿んで来た。大学で講義をしている時に、手帳からそれが机の上に落ちた。僕は今度はほんとうにジャングルの幻想が湧いた。 ※参考:苔類の葉のようなものは葉状体と呼ばれますが、葉状体の表面には六角形の白っぽい穴があり、全体の形が昔の穴あき銭に似ていることから『銭苔(ゼニゴケ)』と名づけられたようです。 2024.12.30 記す。

★せぐろせきれい P.40 普段から見なれているこの鳥について、今別段、珍しい観察をした訳ではない。天を斜めに突いて行くような波状の飛び方も、電線工夫たちが、針金を長くのばして叩く時のような黄鶺鴒(きいせきれい)よりは少々風邪気味の声も、全く変りはない。 ただここに、最上川の庄内平野へと流れ込む手前の、両側から川をつまんだような清川付近の渓谷である。驟雨性の雨がさっきから盛んに秋をまき散らし、川を濁らせている。僕はもちろん濡れている。

淋しい秋だ。その秋の流れる中で、暖地へ渡って行かない背黒鶺鴒の声には、遠くの山の端に見えている青空のような明るさが感じられる。 ※参考:セキレイという名は中国の呼び名「鶺鴒」を音読みしたもので、「背筋を伸ばした美. しい姿勢の鳥」という意味をもっています。 セキレイは日本の文献に最初に現れる記念す ... 2024.11.05 記す。

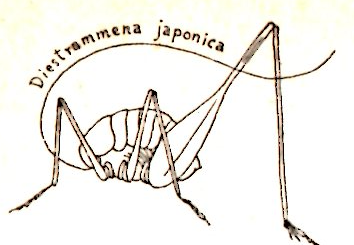

★かまどうま P.41 友人からの手紙に、気がついてみると今夜はさっぱり虫の声が聞こえないけれど、一体いつ頃から鳴き止んでいたのだろうかと書いてあった。僕はその手紙を受取る三日前に、蟋蟀(こおろぎ)が夜おそく、ほそぼそと独唱していたのを聞いて、そのことを日記にも書いておいたところだ。十一月初めである。 こうして虫の声が絶えてから、妙にその生存振りを見せているのはかまどうまである。流石にもう大分弱っているなあと思ってつかまえようとすると、びっくりするほど跳ねあがる。彼らは夏のうちから、ただ黙って暗いところにいるが、あたりの賑やかに歌うことを誇っていた連中が姿を消すと、急に目立って来る。

風呂を焚きつけながら、大分きたならしくなった釜のうしろを掃除していると、ニ三匹はまだ出て来る。その中には柄の大きいまだらかまどうまもいる。こんな奴はあまり狼狽もしないで、ちょくちょく風呂をたてて貰いましょうかね、こう寒くなっちゃ、温まらないとやり切れませんからな、そんなことを言いそうな顔をしてこっちを見る。

はっきり言うことを許して貰えるなら僕も言うけれどね。どうも僕は君を好きになれないんだ。ほんとうに悪いと思うんだけど。まだ小さい時に、君になめられると頭が禿げるって、誰かが教えたような気がして仕方ない。それが未だに残っているんだな。 それにしても何という見事な脚の筋肉だろう。これだけは僕も認めざるを得ない。 ※参考:かまどのような薄暗いところにいて、馬のように飛び跳ねる虫なので、「カマドウマ」と名づけられたようです。 夜になると台所やトイレなどに出てきて驚かせますが、衛生的な害はありません。 2024.12.17 記す。

★らっこ P.42

らっこという海獣は太りすぎている。海水に棲むのだから、痩せていてはならないと思うが丸々と太り、またそれを苦にはしていないし、メーグルなどという薬も知らない。みんな一緒に太りすぎているからだ。

僕はらっこと聞くと、その海獣を想い出すまえに、悪いことだが、らっこという異名をつけられていた物理の先生を想い出す。おじいさんで、ころんころんで、可愛くて、いつもその姿に見とれていた。そうして、そこにどんな法則があるのか、どんな現象が起 こるのかさっぱり聴いていなかった。 出版される前にその図版だけを見て推薦文を書いた立派な動物図鑑が出來あがり、送られて来た。そしてぱっと開いたそこにらっこがいた。冷たそうな北の海に仰向けに浮んで、両手であわびを、大事そうに持っている。そしてなぜだかぼんやりしている。もうじきに眠ってしまうんだなと思う。ゆりかごにひとり置き去りにされて、もう泣きさけぶことにも疲れた子供が、玩具(おもちや)を持ってうつらうつらしているのと、一体どこがちがうのだろうか。 ただ僕は、このらっこが眠るのを待って、大切なあわびをねらっているものがいそうで気が揉める。記載の文章をよんでみると、この動物は、夜になると浮藻(うきも)を体にまいて、こんな風にぷかりぷかりと浮び「ながら眠るのだそうだ。浮藻を体にまくのは、風邪を引かないための可憐な用心なのかしら。 ※参考:アイヌ語ではアトゥイエサマン(海のカワウソ)とも呼ばれるが、夜にこの言葉を使うとカワウソが化けて出るため夜間はラッコと呼ぶようになったという伝承がある。 2024.12.30 記す。

★七面鳥 P.43 クリスマスのこの犠牲者を、慈悲深いはずの信徒たちが一向に救おうとしないのに、僕がそれを考えるのはあんまり馬鹿げている。七面鳥を御馳走になたらくとも、僕には僕らしく毎年の降誕祭がやって来る。それに彼女たちの顔のあたりにある皮膚病はひどすぎる。ルナール風に言えば癇癪の皺だ。

まだ幼いころ、たった一度、僕の家に七面鳥が贈られて来たことがある。籠の中で縄でがんじがらめになっていた。しかしこの鶏の怪物は、決して諦めてはいなかった。恨みだの怒りだの、世界に存在するすべてを憎んでもまだ足りないような顔をしていた。これを贈ってくれた人は、クリスマスにかこつけて、僕の家に対する長年の恨みを晴らそうとしているにちがいないと思った。

僕に今、一羽の七面鳥をくれるものはいないだろう。けれども、中学生時代のファーブルがおもしろがってやったように、翼の下に首をつっ込み、手で抑えて二分間ゆすぶるのだ。彼女は目を回し昏睡する。死んだ真似をするのではない。彼女は死について哲学したことがない。ただ僕は、この尊大な容子がどうも気に入らないので、一度でいいから、愛する七面鳥よ、と言えるようになるために、少しいじめてやりたいのだ。 ※参考:和名のシチメンチョウは漢字で七面鳥と書きます。 これは、首のところに露出している皮膚が、興奮すると赤、青、紫などに変化し七つの顔(面)を持つ様に見えたことが由来とされています。 シチメンチョウが家禽として食用になったのは、ネイティブアメリカンの食料とされていた西暦1000年頃が始まりというのが有力です。 2024.12.17 記す。

★べツレへムの星 P.44 キリストが生れた時に見なれない星が現われた。このべツレへムの星が何だったのかということで、大勢の天文学者たちは真剣になって沢山の計算をした。聖書にはほんとうらしく書いてあるからだ。

この、六方に張って、緑色を帯びた白い花を見ていると、清浄な星の光を想わないでもない。すがすがしく、少しは神秘的な匂いを嗅いでいる気持ちにならないこともない。 旧約の列王記略下に、サマリヤに糧食が乏しくなった時、驢馬の頭だの、鳩の糞までが大層値が上がったと書いてある。驢馬の頭の方は、ぐつぐつ煮込めば何とかなりそうだが、鳩の糞とはどういうことなのか。 これは本物の鳩の糞で、塩の代用にしたのだとか、また聖書の方々に出ているいなご豆のことだという解釈など、いろいろの説があるが、それはこのオルニソガルムだという人もいる。目立つものにはさまざまな名前がつくものだが、星から鳥の糞まではずいぶん隔たりがある。 またこの花をフランスでは、十一時の夫人と言う。十一時にならないと目を醒さない、寝坊な貴夫人である。 2024.11.09 記す。

★クリスマス・ローズ P.45 僕は数年魔に、この花のことで五六日、根気よく文献をあさり、またギルシャ語の大家を訪ねたりしてものである。その詳しいことは「アリポロン自伝」という小説にしてしまったが、ギリシャの哲人たちは、これをへレポロンと言って大切にしていた。というのは、彼らが大論文を書いたり、厄介な論敵とわたり合ったりする時、自分の胃の腑に溜まっている腐った気が、霊魂の邪魔をしないように、この草の助けを借りたということである。ヒロポンのようなもので、それをどういうふうにするのか多分、煎じても飲むと、頭がすっきり。狂人にも効力を示すので、今、辞書には、治癲草(ちてんそう)という訳語もついている。

つまり賢者は常に愚者たる可能性を持っているようである。僕は自分の精神活動ががらりと変わるような草花を、庭にずらりと植えておいて、思う存分に賢くなったり、また必要に応じて愚かになったりすることが出来たら……とそんな夢を見ている。 2024.11.09 記す。

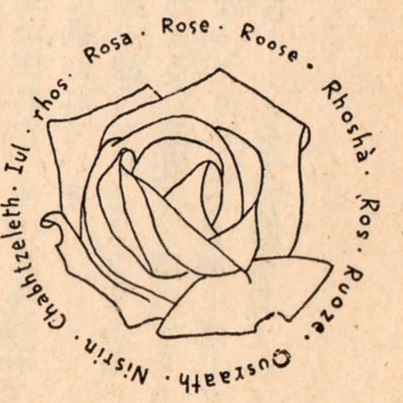

★薔薇(ばら) P.46 僕は立ちどまって薔薇の花を造っている白衣の男の手先を見た。彼はガラス張りの檻の中で、片手に混沌としたクリームのはいった三角帽をさかさに握っていた。

ところがこの薔薇も、本物のようにするためには、花びらのへりをややそらせなければならない。白衣の造物主は、そのこつを心得ている。彼は一枚の花びらを造ると同時に、口をとがらせて息を吹きかける。どろどろのクリームはその男の息をうけていよいよ薔薇のようになる。 この見学によって、お菓子の薔薇をねらわなくなるのは僕だけではないだろう。造物主は奥座敷で仕事をしてくれた方がよさそうである。 2024.10.27 記す。

★まがも P.47 すでに手紙では知り合っていた東村山の貯水池の番人T氏を訪ねた。彼は鳥類の学者ではないが、観察の時間は幾らでもあるので、いろいろとこの貯水池に集って来る鳥の生態に詳しい。鳥ばかりでなく、植物の咲き始める時期にも、またそこを散歩する人間についても。僕はT氏からまがもの生態について、なかなか雄弁な話を聞きながら、その数え切れない群を双眼鏡で見ていた。気持の集中のせいだろうが、眼鏡で見ていると、声までも近くに聞こえるようだ。何を話しているのかは分からないが……。 今年は例年よりも大分早く彼らは渡って来たという。歳の暮れなのに、今日は、気温二十度を越した暖かさだ。氷はどこにもない冬の水に浮かびながら、春のようなs錯覚を起しているのもいるだろう。

※参考:江戸時代前期になって 「まがも」 と呼ばれるようになり、定着した。 名前の由来は、それこそ "カモの見本のようなカモ" ということであろう。 2024.12.06 記す。

★ちょろぎ P.48 甘党である僕は、正月の御馳走は何でもきれいに食べる。しかし黒豆の、てらてらの光の中に真紅のちょろぎがはいっているあの赤と黒は、目と口とを同時に楽しませてくれるのが好きだ。

ちょろぎがどんな植物の根であるかを知っている人は案外少ないようだ。僕は、ジャン・ジャック・ルッソオの、植物に関する幾つかの手紙を読んでいる時に、 epiaire という植物にぶっかった。「わたくわっこう」と手元の辞書には出ているが、どうにもならないので、あっこっちと植物の本を歩き回ると、最後にちょろぎにぶつかり、これを覚えることが出来た。 地下茎の先に、どうしてこんな塊茎が出来るのか、まるでガラガラ蛇の尻尾みたいだ。その後、西洋料理ではこれをゆで、バターいためにし、グレピーソースをかけて食べるということを聞いた。うまいかどうか、食べたことはない。原産地の中でその存在を主張させておいた方がよさそうである。 現在、庭でちょろぎを栽培するという念願がかなった。うんと殖やし、梅酢につけたり、バターいためにしたり、また新しい料理を考えてやろう。 ※参考:ちょろぎの由来には、次のような諸説があります。 中国語の「朝露葱」が日本語読みされたもの 韓国語でミミズを意味する「チョロンイ」が転じたとされるもの ちょろぎはシソ科の植物で、中国が原産とされており、江戸時代に日本に伝わったと言われています。おせち料理の定番として梅酢漬けの赤いちょろぎがよく使われ、縁起をかついだ漢字表記が当てられています。 ちょろぎは、次のような意味が込められています。長寿を願う、健康でまめに長く働くことができるように、子孫繁栄。 ちょろぎは、1つの種から多くの塊茎(かいけい)が収穫できることから、「子孫繁栄」の願いも込められた縁起物です。 2024.11.21 記す。

★くものすかび P.49 ほとんど毎年、正月の餅がなくなるころになると、その上にせっせと繁殖するさまざまの黴(かび)にさそわれて、これらの菌類についての知識をふやそうとするのだが、僕の知識の方は、餅の上の黴のようにはふえてくれない。 信州から届いたからと言って持って来てくれた餅の最初にあらわれたかびが、どんな具合に繁殖して行くかを見ていたが、これは別に、僕の知っている限りの信州人の性格や、その発展振りとは関係なそうであった。 黴の胞子嚢にはいろいろの形がある。わたかびのように、腕をのばし、自分の頭をかかえ込んで悲観しているものもある。これはほんとうに可哀そうな、いじらしい恰好である。また、おおかびのように、誰かが握手をしてくれるのを待っているようなものもある。

僕は自分のごつごつの頬を、知らないうちに撫でて溜息をついていた。 ※参考:クモノスカビ(Rhizopus)は、菌界・接合菌門・接合菌綱・ケカビ目・クモノスカビ科(あるいはケカビ科)に属するカビの和名である。 基質表面をはう菌糸の様子がクモの巣を思わせることから、その名がある。 2024.12.30 記す。

★かいつぶり P.50

しばらくこの池にも御無沙汰していたのだが、今日夕方来てみると、三十羽ほそのコガモが水面に浮かんだり、岸辺の石の上に押し合って並んでいた。水に浮いているのは、のび上って羽ばたきをしたと思うと、意味ありげなお辞儀をし、何やら啼き合っている。

その群がっているコガモに対して、一年中この池を棲いとしているカイツブリは、物珍しげに近寄ってみる。相変わらずカイツブリはアベックで、コガモの仲間入りをしたくもあるし、またどやどややって来た連中に対して、ちょっとした矜持もすてにくいらしい。 あんまりばかな顔して見とれてるもんじゃないよ。こっちへ来いよ、いい加減に。 でもちょっとばかしね。あの眼もとのきれいな色。いいわよ。 勝手にしろ。カイツブリの彼氏は、その容子に似合わないが、いささか憤然として飛び立って行く。笛を吹きながら、お前にはもう用はないというふうなそぶりさえして。彼女の方は今日は彼のあとを追わなかった。そのようなちっぽげな頭をどうも悩ましているらしかった。ファッション・ショウを見た田舎の娘のように、出来ない相談の憧れと羨望をいっぱいにしているらしかった。 ※参考:「カイツブリ」の語源は、水を掻いたり潜ったりする様「掻きつ潜り(カキツムグリ)」から転じたという説などがあり、その名が示すとおり泳ぎを得意とする鳥である。 主に淡水の湖沼で暮らす。 主食は魚である。 クビナガカイツブリの羽根は非常に高密度で撥水性が高い。 2024.12.15 記す。

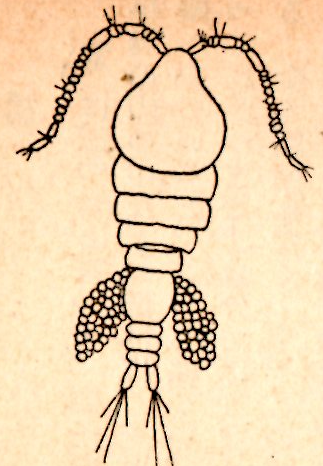

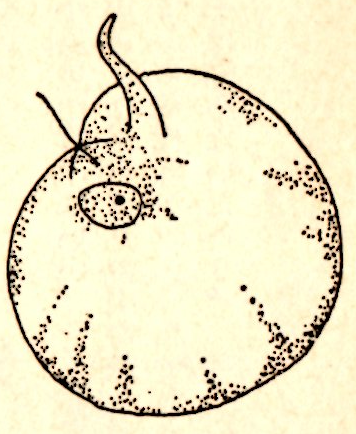

★けんみじんこ P.51 寒い夕ぐれに、近くの池で久し振りにプランクトン・ネットをひいた。濡れる手がどんどんかじかんで来て悲しかった。かいつぶりの笛も夕靄の中だった。 とっぷり暗くなってから戻り、集めて来た水を幾滴もしらべたが、どうも相変わらずミジンコの類ばかりが目立って、新しいものは見つからない。小さな変なものを少し根気よく見ようとすると、ミジンコは一滴の水の中で大きくあばれ回るのだ。

このケンミジンコ(多分、メンキクロップス・ロイカルチ)の奥さん連中は、卵の袋をでかでかと両脇にぶらさげて実に何とも元気なものだ。こんなに乱暴をして、流産する心配はないのかしらと思う。そんな心配はともかくとして、一滴の水に大きな世界があ

るので、僕はそこに物語をそそぎ込んで、何時間でも、その水が渇くまで見ていることがしばしばある。しかし時にはもっと冷ややかに観察しなければならない。

卵以外のところで、雌雄を区別するには、触覚の曲り具合とその太さを比較しなければならない。それで苦労してスポイトで吸いあげて一滴の水にふたりを一緒にした。一ミリ強の体のふたりは、近よればお互いにはじき飛ばし、息使いを早めることもなく、まことに恬淡としている。僕は中学校の教師をしていたころに、いたずら者の生徒たちに、英語の女の先生と二人、せまい教員室にしめ込まれ、少々狼狽したことを想い出した。 ※参考:カイアシ類の別名「ケンミジンコ(剣微塵子)」はオイトナ亜目の一部とエルガシルス亜目を除く、キクロプス目に分類される種のことを指すことが多い。 胴体を剣の刃、第1触角を鍔に見立てた名称である。 2024.12.30 記す。

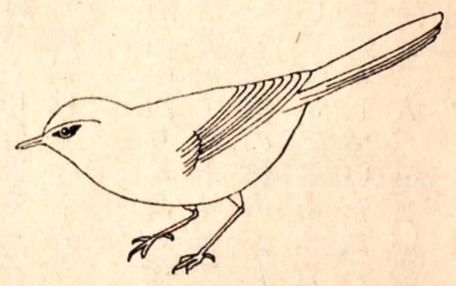

★鶯 P.52

鶯は三つ音と言って、調子を高めながら三段に鳴く。そんなうまい囀りを早春の山の中などで聞けば、それは大変にいいものだが、うまく鳴けないのが庭へ来ていると、こっちはつい、どっこいどっこいとこっちが力を入れてしまって息がつまる。自分ではうまく鳴いているつもりらしい。そんな顔をしている。全く臆面もなく……。この頃は、人間も少々それに似た歌をきかせてくれる。こっちの首を長くのばさずにいられないような、唇の裏をこっそり噛んでいないとお腹が揺れ出してしまうような、そんな歌を聞かせてくれる。いいことである。

今は、まだ囀るすべを知らない鶯が、垣根の小虫を盛んにあさっているが、こいつも、実にせっかちに舌打ちをするので、僕は気がもめて仕方がない。虫にうまく逃げられたからと言って、いちいちいかにも残念そうに舌打をしなくたっていいじゃあないか。 別に残念だからチェッと言うんではありません。あまりおせっかいなことは考ええないでもらいましょう。 どうもよく考えてみると僕の方がこの頃はよく舌打をする。夜中に食べようと思ってかくしておいた鴬餅を食べられてしまった時なんか、立てつづけに十回ぐらいチェッと言ったような気もする。 ※参考:ウグイスの名前の由来は、里山や林の奥のほうで「ホーホキェキョッ」と、求愛のさえずりを、オスがしています。 「ウグ」は、「奥」という意味で、「イス」は「出ず」奥から出てくる。 という意味だそうです。 2024.12.06 記す。kusida.usubahuyusyaku.png

★うすばふゆしゃく P.53 冬の真最中というのに、ガラス窓の桟に蛾が一匹とまっている。冬毎に一二度は必ず見かけるうすばふゆしゃくが、今年もこうして冬景色を眺めている。 近くの子供たちが、日あたりのいい、うちの縁側に陣取って、あぐらをかき、しかめ面なんかして、いかにも」もっともらしく将棋をさしている。よし、ひとつ意地の悪い試験をしてやれ、そう思って、僕は、あ、毒蛾が出たぞ、ほら見て4ごらん、大変だ、そう言って少々大袈裟に騒ぎ立てた。去年の夏には毒蛾で子供たちもずいぶん専門家らしい口をきいていたし、実物も見ているので、彼らの頭にその映像がどれほど鮮かに残っているかをためしたわけである。僕の芝居がうまかったせいかも知れないが、彼らはすっかりほんとうに毒蛾が発生したのかと思い込んだ。

将棋をさしていたのも、それをあれこれ口出ししながら見物していたのも、窓ガラスのところに集る。並べてみれば大分ちがうのだが、黒点があることだけで覚えていると、おや、そうかしらと思う。僕も何年か前にの冬に、この蛾を見て驚いた記録を、日記帳か何かに残してあるはずである。

寒い冬の日をわざわざ発生するうすばひゅしゃくは、どうも大分風変りなもので、その思想もあんまりすなおではないようだ。人間にも変な人種がいるが、ひねくれものの蛾もいる。もっともこの雅の雌には翅がない。まだ生えないのではなく退化したらしい。彼女たちに翅があれば、いい気節をえらんで飛び回りたくなるのではないか。 2024.12.30 記す。

★しもばしら P.54

これは土を押しあげる氷柱(つらら)の群ではない。しそ科の、ニ尺ほどにのびる多年性植物の名前である。この植物自体はそんなに珍しいものではない。秋に白い総状花を咲かせるから、そんな時に見つけて置いて、鉢植えにでもしておけば、しもばしらという名のいわれを見ることはむずかしくない。もっとも寒い土地でないと駄目だ。それはこの枯れた茎から氷の花が咲く。中に含んだ水分が凍り、方形の硬い茎を裂いて外へ美しく現れる。

そんなに高い山でなくともよい。むしろ雪のない低い山の方がいいのであるが、真冬に月あかりをたよりに一晩中ほっつき歩いた末に、朝日を受けて、自分の体を裂いて美しい思念の花を咲かせているのを見てやれば、ともどもにその感動も大きい。 野宿など平気で、ランタンをさげて独りで夜の山を歩いていた時分、まだ小鳥たちも眠り続けている山の峠でこれを見つけた時に、僕の胸がきゅんと痛んだことを忘れない。 僕の胸は、いたってけちなもので、氷の花を咲かせることなどは出来ないけれど、一度は見ていい光景である。いつかこれは自分」一人でみているのは惜しい気がして、かじかむ手をこすりながら、しもばしらの根を掘りかけたことがあるが、忍苦はかくも美しいものではあっても、そんなに見せびらかすものではないと思いかえして、そのまま山を下りて来た。 ※参考:日本固有の植物で秋に白い清楚な花をつける多年草です。 シモバシラ(霜柱)の名前の由来は、冬の時期に、枯れた茎に、地中から吸い上げた水分がにじみ出て、氷の結晶のような白い柱ができることからとされています。 2024.12.31 記す。

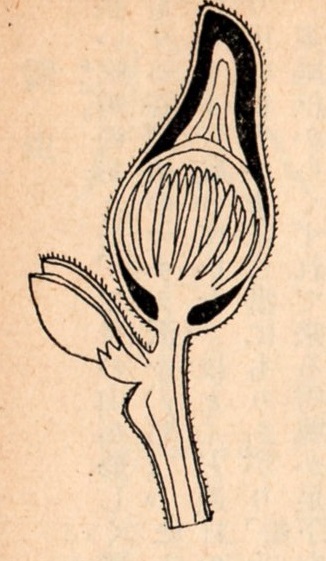

★もくれん P.55 よく観察するためには、離れて見詰めているだけでは足りないし、時にはある方法をもって、可能なものにも手を下さなければならない。大切そうに、少しずつあたりの容子をうかがいながらののびて来た木の芽をちぎり取って、剃刀の刃でずばりとやらなければならない。こうして僕はこれまで何匹かの蝶を殺し、花を摘んで花弁(はなびら)をむしった。美しく咲くべき花の芽にとっては、たとえ僕がそこからどんな貴い知識を得ても、何かしら残念な行為には違いない。 しかし僕はもくれんの芽を切ってその容子を見た時に安心した。それは一種卑怯な安心である。この花芽と葉芽とをあたたかく守っているビロード製の苞(ほう)。北風からも、あの雪からも、時には小鳥の痛い嘴からも守っていた苞は、どこを見ても無理がなく、自分の使命を実に満足げに味わっているのだった。

2024.10.26 記す。

★雪虫 P.56

長い吹雪のあとで、二月の山が珍しく晴れ渡り、僕は小鳥の声などもする谷川岳のマチガ沢を、ちょっとした哀感も感じながら、強情にスキーで登っていた。ほとんど連日の、大小の雪崩に、このかなり広い谷もかまぼこ型にもりあがり、そうして登っているうちにも、東尾根からくずれて来る雪塊が足下を頻りにとおりすぎた。

その谷の、またずっと下では、春先の芽ぶきの夢を抱いたまま、木々は雪崩に倒され、大きな枝まで、なまなましく折れていた。そんな谷の中で、今生命の欣(よろこ)びを味っているものは何か。それは雪崩のあいだを悠然と這い回っている雪虫である。 雪虫と呼ばれているものには、いろいろなことが文献として出ているが、僕がその時に拾いあげて、手のひらを這わせたのは、ふたとげくろかわげらで、歩きながら、飛ぼうとするのでもなしに時々翅をひろげた。春や夏の谷にこびりついている残雪に見かけるせっけいかわげらよりはいくらか小さいものである。今日はほとんど快晴と言ってもいい天気で、この虫たちも気分が余程いいらしく、僕の手を這いながら、のんびりとしていて逃げようとする容子もない。 僕はこの虫に語りかける言葉もなかったので、マッチ箱に入れ、これから先の、いよいよ雪崩に気を配らなければならない登りに、一つの守護神として持ち歩くことにした。 ※参考:成虫になると蝋状の白い綿毛をまとってフワフワと飛ぶことから、「雪のような虫」として「雪虫」と呼ばれるようになりました。 2024.12.31 記す。

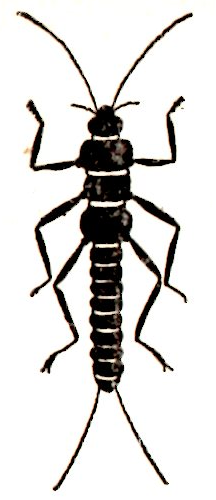

★きばねはさみむし P.57 今年の一月から、庭や往来や、そのほかおみがけないところで出会った昆虫類の名前を、手帳から書き抜いて整理していた。もう夜も更け、眠らなければならない時間だと思いながらそんなことをしていると、僕の、いつも焦げ茶のコールテンの上衣(うわぎ)の、袖口に、まるで私もどうか仲間に入れてくれないかというように、一匹のはさみむしがよぼくたと歩いて来た。僕は何のもてなしも出来ないが歓迎をする気持ちは充分ある。たとえ三十分一時間と寝る時間がおくれようとも。 このはさみむしは、すぐに気がつくのであるが、金色のちっぽけな翅をまことに得意げにつけていて、これをよく見てくれなくては困るという容子だ。この翅は金色と言ってもはでに輝くものではなく、何か骨董品のどこからか取って来たようなものである。

※参考:体は細長く、尾端にハサミを有し、種ごとに特 徴的な形態をしており、オスにおいては顕著である。 ハサミを有すことが本目の名前の由来と なっている。 2024.12.31 記す。

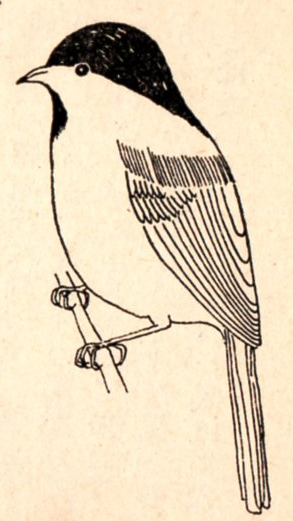

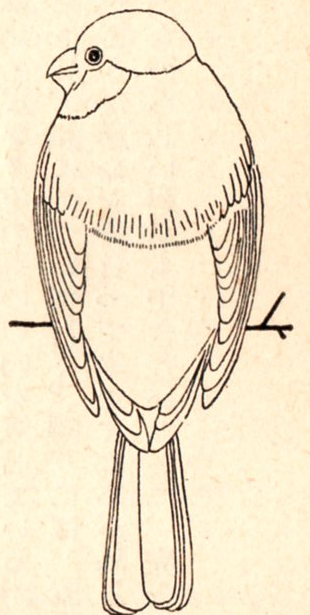

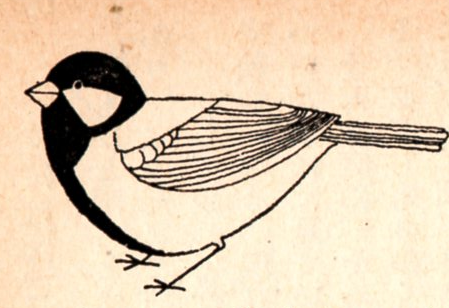

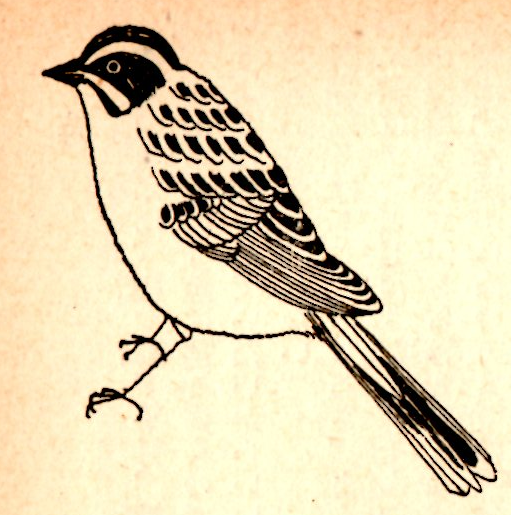

★こがら P.58

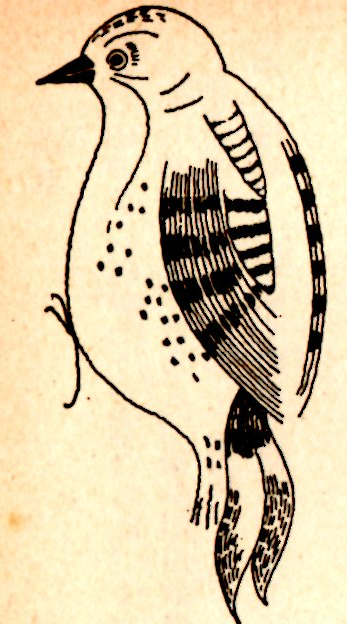

三月と言っても雪の山はまだ厳冬期とかわらない。吹雪で息がつまりそうになることもある。どんなに遅くなっても灯をつけて越えるつもりの南アルプス北沢峠の、近くまで来ていながら、どうしても方角が分からなくなり、倒木の下の雪に穴を掘って一夜を明かすことにした。雪がさらさらで思うように穴も掘れない。それにしてもこんなことをするのは僕にとっては久し振りで、体全体に力を入れ、零下十四度の寒気から生命を守っていた。木々の梢が互いに触れあって音を立てる。

その雪の森に、今はっきりと生きているのは、自分以外に何がいるだろう。星も、夜半になって昇った月も、ぼんやり目ざめている僕を慰めてはくれたが、実に冷たい光だった。 やがて朝がやって来る。この薔薇色の夜明けを待っていたものは僕だけではなかった。左手の一本の大きなしらべの梢で、囀りはじめた一羽のこがらの声は、僕に身ぶるいをさせたほど美しかった。小さな喉から、こんなにも鋭く強く、森に点々と眠る仲間の、今日の目ざめを催すように、可憐な勇気をつたえて来る。それを聞いたのは僕の耳ではなく、確かに僕の生命だったように思う。 窮屈に、並べたスキーの上に腰を下したままかれこれ七八時間、凍らないようにだき抱えていた靴をはいて、雪の穴から飛び出す元気を目ざめさせてくれたのは、冬をこの高い山にとどまって、去った年の秋の、残りの木の実をさがしながら送っていたこのこがらの声だった。 ※参考:白檜 シラベ シラベはマツ科モミ属の常緑針葉樹で、日本の固有種です。モミの仲間は、琉球諸島を除く日本全国に分布しており、樹形が綺麗な円錐形となることから、天と地を結ぶ神聖な樹とされてきました。その中でもシラベは、富士山の山麓など海抜1,500mから2,500mほどの高地で育ちます。 ヨーロッパでは、モミの仲間は不滅の生命・再生・豊穣の象徴とされ、クリスマスツリーとして親しまれています。また民間療法としては、呼吸器系の不調の改善やリラックスのために活用され、療養のためのサナトリウムは、モミの仲間の森につくられてきたという歴史があります。最近では成分の一つフェランドレンの消臭効果が期待され、消臭剤の原料にもなっています。枝葉の香りは、鎮静作用の大きいエステル類の酢酸ボルニルが豊富で、爽やかさの中に優しく深い甘みが感じられます。 ※参考:雀(カラ)は「鳥」を意味する漢字で、カラ(雀)類はシジュウカラ科の総称です。 四十雀(シジュウカラ)よりも一回り小さいから小雀(コガラ)と呼ばれるようになりました。 小さくて丸っこくてモフモフしているようにも見えるのでとても可愛らいく感じます。 2024.12.10 記す。

★おやまぼくち P.59 まだ雪のちらついている深い谷や、雪がほとんど氷となっている風あたりの強い高原には春の訪れがない。しかしもし誰かが、その雪や氷を掘ってみれば、その下には春の営みをきちんと準備している草の芽を発見するだろう。 南アルプスのかなり長かった山脈から、どうにもすぐ帰るのがいやだった僕は、信州の霧ケ峰に知人の山小屋を訪ねた。そしてその翌朝、気温は零下十一度に下り、強い風の中を晴れた車山の方へ登って行った。 縞(しま)になった、かりかりの大斜面だが、その一面のまばゆい白の中に、去年の秋、一きわ丈高くのびて咲いたおやまぼくちの、枯れたまんまの花が、雪面から顔を出して、いかにも嬉しい頑固もののように立っていた。

それには、僕たちが海老(えび)の尻尾と言っている氷片がこびりつき、枯れた花ながらしまめ面をしているように見えた。ポケットから小型の写真機を出し、その影などを考慮に入れて三枚撮っておいた。

雪の下の、この春先は萌え出す新しいおやまぼくちは、今にここに立っている亡霊のような頑固者の姿を知らない。亡霊のようなといったけれど、帰ってから五本のフィルムを現像すると、おやまぼくちを撮ったはずの三枚だけが何も出ていなかった。 ※参考:オヤマボクチ(雄山火口)とは キク科の多年草です。 オヤマボクチの名の由来は火を着火させる際に火口として利用されたからその名がついたそうです。 ※参考:北海道西南部、本州の近畿地方以東、中国及び中国中部に生える多年草。日当たりの良い山野、草原で見かける。高さ50~100㎝位。根生葉は大型の三角状卵形、先は尖り基部は心臓形。花は秋、暗い紫色で大型の頭花を数個つける。山国ではソバのつなぎとして若葉を使う。 東邦大学薬学部 2024.11.21 記す。

★くさぎかめむし P.60

上州の奥の山の宿へ、今年は二月と三月の末に続けて出かけ、同じ部屋へニ三日ずつ滞在した。宿と言ってよいか、山小屋といってよいのか、ともかく昔から山の根拠地として厄介になっている家で、いつも気持のいいもてなしを受けている。

そこの、この二度の滞在中、僕の安眠を頻りに妨げたのは小さなかめむしの群だった。寝ているうちにうっかりと潰しでもしてしまったら、その臭気は翌日の山までついて来る。それで見つけるたびにそっと紙でつまんで外にすてていたが、彼らはほんとうに根気よく、あとからあとから襲って来た。 成虫で冬を越す連中はこの他にもいるが、普通はもっと遠慮深く、半分死んだようにしているものだが、こいつは肩に生意気にもパットなんか入れて威張っていた。それで余計癪にさわった。 越後から手伝いに来ていた十八の娘は、いつも仲間からからかわれていた。なんて言う名前? とたずねても、おらの名前はチョンとうんだと言っている。靴に油を塗りに、土間へ行くと、彼女はそこの鉄板ストーブのそばにしゃがんでいる。 おめえはみんなから嫌われて。可哀そうにな。おらと仲よくしろよ。そんなことを言いながら、頬っぺたの真赤なチョンは、このくさぎかめむしを火箸ではさんではさかんに火にくべていた。 ※参考:「クサギカメムシ」という名前は、この虫がクサギ(臭木)に付くことに由来します。クサギはクマツヅラ科で、実を染料に使ったり若葉を食用にしたりする低木で、葉に悪臭があることで知られています。なお、カメムシは体が六角形で、カメの甲羅に似た形をしていることから「亀虫」とよばれるようになりました。 2024.12.31 記す。

★ほくろ:春蘭(しゅんらん) P.61 三年前の春先の山で、一株掘って植えたほくろが、忘れていたが今年はじめて花を咲かせた。もうずいぶん長く咲き続けているけれど、まだ一向にしぼむ様子がない。少しも目立とする気持ちもなく、それでいて立派だ。ほくろは春蘭(しゅんらん)とも言う。蘭の中には、ずいぶんあからさまな感じのものもある。それで秘かに愛されるというよりも、特別な寵愛をうけて品評会に持ち出される。 僕も、時々、百貨店を歩いている時に、蘭ばかりでなく、薔薇やグラジオラスの展覧会があって、のぞくことがある。その品種の名前だけでなく、そこまで育てた人の名前もついていることが多い。そしていつも素人コンテストの会場を想い出して具合が悪くなる。 花にせよ、人間の女性にせよ、きれいなものはやっぱりきれいでいいけれど、ある場所に並べられ、その美を競い始めると、美を愛する心をどこかへはじき飛ばしてしまった奇妙な個性だけがそこに並んでいるようで、どうにも淋しいものである。

2024.10.27 記す。

★チューリップ P.62 文献による僕の知識では、この球根たった一個で、寝台、衣服一揃い、小麦二駄、ライ麦四駄、牛四頭、豚八頭、葡萄酒大樽二、ビール四樽、バター一樽、チーズ1000ポンドに値したという時代があった。そのころの話で、持参金としてチューリップの球根を一つ持って来たお嫁さんを貰って狂喜した男もいる。これは一六三四年から三七年にかけての、オランダのチューリップ狂時代のことである。

2024.10.28 記す。

★ひよこ P.63 家の前の道に立って、今朝から盛んに鳴いているひよどりの容子を見ていた。ひよどりは、いつでも、その意味が僕にも分かりそうな鳴き方をするものだから、つい外へ出て木々の梢の方を見あげてしまう。ひどく悲痛な声を出しているけれど、あれは嘘だと思う。深刻ぶって甘えているんだ。まるで人間とそっくりだ。 頭の奥の方がシンシンシンとして来る気持だ。小川のせせらぎのとうな、遠くの方を風鈴屋が通っているような、」きれいな音が聞こえる。それが少し近づくと、縁日の日なんかに、風に吹かれて経木の尾羽をキュルキュルキュルと回す赤い黄いろの燕、あの音になって来る。 やがて坂道の下の方から三台の自転車が現われ、不思議な音はその荷かけから出ていることが分る。ボール箱を四つずつ重ね、小さな穴をぶつぶつあけ、養鶏場のマークをつけてひよこを運んで行くのである。 ヒヨヒヨ ひよひよひよ ヒヨヒヨ ひよひよひよ ヒヨヒヨ ひよひよ

※参考:ヒヨコの由来①:鳴き声がそもそもヒヨコ。 ヒヨコは、そんなトロけるような可愛い声で鳴きますよね。 「ヒヨヒヨ」と鳴く「子」だから「ヒヨコ」。 2024.12.31 記す。

★レモン P.64 高村幸太郎さんの死が伝えられたその日、僕は遠くから訪ねて来た友人に高村さんの詩を読んでいた。若い友人は、まだニキビがぽつポつ見える襟首をたれて、聞いた。

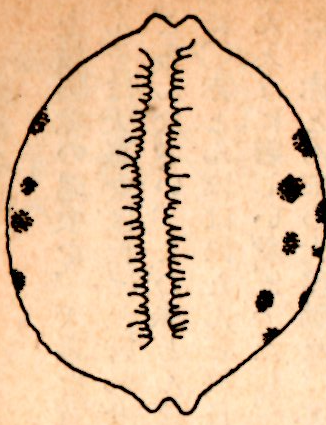

…… 智恵アさん斯(こ)ういうところが好きでせう という「案内」を読み、その岩手県の小屋から届いた葉書のことなども想い出しながら、詩集をめくっていると、「レモン哀歌」が出て来た。僕はその時に全く別のことを想い出した。もうかれこれ半年も前に、ある人から、「レモンの花どんな花ですか」と訪ねられ、しらべて書き送る約束をしておきながら、そのままにになっていたのである。 僕はそれから幾つものレモンをしぼった。この冬は、寒い夜にレモンをしぼり、熱い湯をさして飲む習慣がついていた。サンクスとの色のいいのも、和製の青いのも、しぼってしまえばそんなに味は違わなかった。 そんなことをするたびにレモンの花のことを考えた。年中断続して咲くというその花は大体白くて、花弁の外側がいくらか紫を帯びているということである。それを見ていないことを告白するのは恥かしい、その花をどこかの海に近い丘の上で見る日に、僕はだれのことを想い出すだろうか。トパアズ色の香気の中からだれの顔が浮かんで来るだろうか。 ※断続的に開花し、結実することがある。しかし、一年中結実させていると木が弱るので、晩春に咲く花だけを結実させ、それ以外の時期に咲いた花は全て摘み取る。 ※トパーズは黄玉とも呼ばれる宝石です。確かに色はレモンと同じ(※無色 ... もっとそのまま感じればよいのかもしれません。 「トパアズいろの香気」

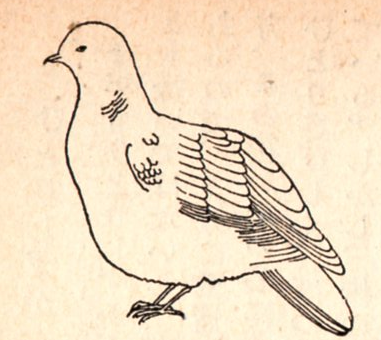

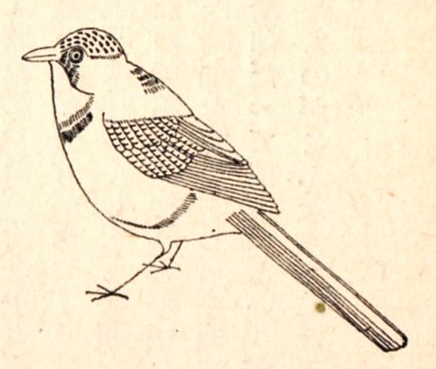

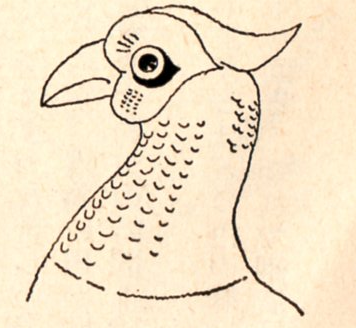

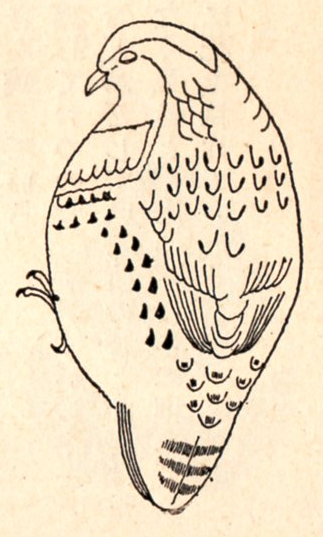

★雉鳩 P.65 このところ雉鳩(きじばと)の声をよく聞く。そろそろ繁殖期にはいったのであるが、デデッ、ボーボーというあの低い声は、いかにも不精者の、お尻の重い、だるそうな姿を想わせる。実際雉鳩はものぐさな様子をしている。 雪国に住んでいたころにもこの声をききながら、自分の頭がどこまで鋭くなって行くのか心もとなく思ったことがある。またいつか一週間ほど伊勢に泊まっている時、その家の庭の、松の梢にいい加減粗雑な巣を造っているのを見た。大きな音を立てて、芝生におり、そこらの枯草をくわえ、しばらくぼんやりしていてから、どっこいしょうに梢へ戻る。何度も何度も、まだ日は長いというふうに、繰りかえし、時々何のためだか鳴く。それは何度も仕切りなおしている重たい力士を思わせた。

※参考:日本では全国で広く繁殖する留鳥「キジバト(雉鳩)」。 体色がキジに似ていることに由来し、別名「ヤマバト」ともいいます。 山地の森林に生息し、かつて狩猟が盛んな頃は滅多に姿を見せませんでしたが、年々銃の扱いが厳しくなるにつれて人を恐れなくなり、近年は市街地でもよく見られます。 2024.12.10 記す。

★ひとりしずか P.66

数年前の春に、すみれの種類をいろいろさがしながら、小金井から国分寺の方へと歩いて行ったことがあるが、その時、何の気なしに日かげの土手を登ってみると、そこの林の下は、一面のひとりしずかの花で、呆れかえってしまった。 この花にとって、こんな名前をつけられていることがそもそも至極迷惑千万なことなのかも知れない。どんな花でも一つ一つを見ればそうなのかも知れないが、それも一本一本を見れば孤独な顔つきをしていないこともない。 花弁を持たないこの裸の花も、じっと見つめて首をひねっていると、向こうから言われそうである。あなたもやっぱり孤独が好きな人間のお一人でいらっしゃいますか。孤独がお好きな方々がお集りになって、大層賑やかにしていらっしゃることはありますまいか。それではこの花も、人間の真似をしているのか幾組も草むらに集まっていることが多い。

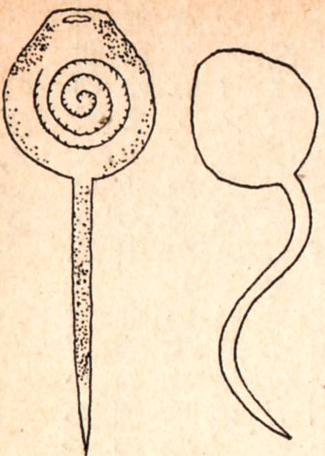

★おたまじゃくし P.67 体外受精の行われたあとの、ひきがえるのぬるぬるの、紐状の卵を田んぼからうんと取って来た。三月の下旬だった。 それを注意してみていると、ゼラチン質の層をかぶったまま細胞分裂をするのもあるし、どういう加減か、卵のうちにそのゼラチンから外へ出てしまうものもあった。そうしてやっと五ミリほどのおたまじゃくしが、ガラスの大瓶の中で次々とちらちら泳ぎはじめた。それはいかにも子供っぽい動作で可愛らしかったが、やがて聞かざるを得ないひきがえるの大合唱を想像して慄然としてしまった。そうでなくとも、神経の加減が少しどうかしている夜は、遠くの蛙の声が気になって眠られなかった。

※参考:元正天皇が無事快復されたことで、杓子は縁起物となり、「お多賀杓子(おたがしゃくし)」と呼ばれるようになりました。 そこから、「お玉杓子」「お玉」と転じ、形が似ているカエルの幼生まで、オタマジャクシと呼ばれるようになりました。 現在ではご飯用を杓文字(しゃもじ)、汁物用を杓子と言いますが、昔は区別なく使われていました。 2024.12.10 記す。

★のぼろぎく P.68 周囲何粁という広さで、かちっと舗装してある、そこは東京の」まんまん中。地震の国のことだから四十階、五十階というばかばかしい建物はないが、それでも大小のビルディングが続いている街の、その歩道のほんの片隅に、僕はのぼろぎくを見つけた。二月のからっ風にさらされて、その花は何とも貧相だったろう。

だがまことにけなげな花ではないか。日にそこを、何千何万という人が、みんな用ありげに忙しく通るのに、ほんのわずかな、実に危険な安全地帯を見つけて、きっぱりとその存在を主張している。植物界の代表というような誇りをもって。 僕はそこを通るたびに声をかけたものだ。相変わらず元気だね。結構なことだ。つらいだろうが、僕は尊敬している。しゃがんでゆっくり話し込みたいのだが……。 ところで丁度その角のビルディングが改築され、新しい玄関がそこに出来た翌日、のぼろぎくは早速踏み倒され、四日後には全く姿を消してしまった。僕は長いあいだの知り合いとして、また芽をふくかも知れないその根をどこかに移してやろうかとおもったが 、建物の改築によって新しく出来たはずの安全地帯をどうしても見つけることはできなかった。 参考:ノボロギク(野襤褸菊)という名前は、花の後の果実が熟して白い毛で覆われた状態がボロ切れ(使い古した布切れ)のように見えることに由来しています。また、同じキオン属のボロギク(サワギク)に似ていて野原に生えることから名付けられました。 ※参考:ノボロギクにはピロリジジンアルカロイド類(PAs)が含まれ、誤食すると肝障害を引き起こし、重篤な場合は死亡する。 市民は「ノボロギク」を「ベニバナボロギク」と間違えて喫食していた。 両種は同じキク科に属し、葉の形が似ている。 2024.11.12 記す。

★夏水仙(なつすいせん) P.69 夏水仙は一名、「葉見ず花見ず」と言われている。線形の葉が、わっさわっさと繁っている時には花は咲かず、夏になって花径が勢いよくのびる頃には、もう葉は枯れていない。花は自分の葉を知らなず、葉はその花を知らない。庭にその鈍頭の葉が、大きな爪のような恰好で出て来るのは、まだ地面が凍っているころであるが、今年はその出方が早すぎるようである。どういうことなのだろうか。 暖冬異変による現象ではなく、しばらく前から僕の家に飼われることになった犬が、好んでそこに寝るからである。好んでというよりは、そこが、こんもり高くなっていて、繋いである鎖の限界のうちで一番気持ちがいいらしい。

その葉はのびはじめるとかなりの勢いで成長するので、ある朝雨戸をあけるとうちの、吠えることも知らない詩人肌の犬が、一夜にして伸びた葉に持ちあげられて、そのまますいこすいこと眠り続けている姿を見るのではなかと思う。 2024.10.28 記す。

★虱(しらみ) P.70 虱(しらみ)に会えなくなってからもう何年になるだろう。僕はそれをさびしく思うこともあるし、あの姿を見て、時々ぞくぞくとしたくなる。それでは、どうすればいいのか。河べりの日なたで、シャツを裏がえしてみているコスモポリタンの前に立ちどまってみるが、一匹十円でもいいから譲ってくれませんかとは、どうも言いにくい。コスモポリタンとの会話は、神様との会話以上にむずかしい。

それから別の一隊は、髪の毛を密林と心得ているターザンたちである。猛烈に繁殖することの早いターザンたちである。時たま襟首のあたりまでやって来るのもいる。ここから先は砂漠というやつなのかと思う。そして思案しているうちにぽたりと落ちる。こういううっかりものは、僕らの両手の親指の、爪のあいだで死刑に処せられるのも止むを得ない。彼らのつぶれる時の、かすかな音。蚤よりずっと陰性なその動作。それにしても、こんなにも僕たちに近く生きようとしている。 英国人は、この虱を、最も人間の身近かにいる家畜と呼んでいる。彼らとその親しみを失いたくないなら、決して拡大鏡や顕微鏡でのぞいてはいけない。 ▲私は子供のころ(戦前)の夕方、妹の髪に寄生していた虱を母親が櫛で虱をとっていた。その翌日もまた翌日も同じことをしていた。なんでかとおもっていた。「猛烈に繁殖する」ときさいされているので納得した。 さらに調べると「成虫は交尾後、ヒトジラミで1日8~10個、一生で約100~200個程度の卵を産む。ケジラミはやや少なく1日1~4個、一生で約40個程度産卵する。寿命はヒトジラミの成虫が約1ヵ月、ケジラミの成虫が約3週間程度である」と。 数量的はともかくも、毎日散乱して成虫になっていたのである。と。 戦後、進駐軍が進駐して、DDTを人にも散布して殆ど駆除されたようである。 ※参考:『目で見る昭和全史』(読売新聞社 1989)p131「シラミ駆除にDDT散布」(昭和21年) 2024.11.10 記す。

★鷺 P.71 東海道線をいい加減のところまで下って、また上って来たひとが、僕に話すのだった。あれはどの辺だったかしら……。ちっちゃな白い鷺がいたんだけれど……。 僕はその人がどんな旅行をしたのか、汽車の中で何を食べたか、そんなことは考えない。むしろ、昔僕が見た鷺は、薄ぐもりの日の河原にひとりぼんやりしていて、鉄橋をとおる汽車の窓から見ると、今にも自殺をしそうな気がきでなかったことを想い出す。 それで、ちっちゃいというけれど、どのくらいだった? 実はね、白鷺には、ダイサギ、チュウサギ、コサギ、つまり大中小あるんで困るんだけれど。

するとその人は急に残念そうな顔付になって、それならコサギにちがいないという。どうしてそんなに残念だったのか。

そんな大中小があることなんか知らなかったもんで、鷺の赤ちゃんだと思ったの。赤ちゃんのくせに、片脚で立つなんて、ずいぶん生意気なまねが出来ると思っていたのに。ダイサギの赤ん坊なら、やっぱり這っていたはずですね。 さて僕は返事に困る。 ※参考:「白兎(しろうさぎ)」のことを古来から通称「さぎ」といい、一羽二羽と鳥のように数えます。 そこから「(さぎ)する」とは、この「因幡の白兎(しろうさぎ)のマネをして相手を騙(だま)す」という意味 で古来から使われてきたのです。 2024.12.10 記す。

★カンガルウ P.72

奥さま。お嬢さま。皆さん。大層やさしい顔をなさって……。 ほんとうに、どんなお澄しの奥さまも、この」カンガルウの前ではちがった顔になる。異様な切なさに、足をとめて、その鼻の」頭を見ている。ただ動物園の、ほとんど尻尾ではねていつ」カンガルウを想い出すものはない。もっとも近よって見ているうちに、急にいじりたくなって、子供のカンガルウをお腹から引っぱり出してしまった者もいたということだ。 さてそれでは、僕もまた、個性をすてて、同じように薄よごれて教室へはいって行くことを考える。けれども学生さんたちは、僕の切ない容子を見ているうちに眠ってしまうだろう。 ※参考:「カンガルー」という名前は、クイーンズランド州北部に住むグーグ・イミディル(Guugu Yimithirr)族(グーグ・イミディル族)の人々が、オオカンガルーのことを「gangurru(ガングルー)」と呼んでいたことに由来しています。 2025.01.01 記す。

★蛙 P.73

僕は先頃、まことに立派な、百舌(もず)のつくった蛙の速贄(はやにえ)を見つけ、それを山椒の枝からとって来た。ひからび切った蛙は、どこを見ても苦悶の姿はない。山椒の、今なお鋭い棘(とげ)が左腹からささって右腹につき抜けている。蛙は百舌の、けたたましい哮(たけ)りに、耳を蔽いながらしばらくはもがいていたにちがいない。しかし、この最後の、幕切れのみえが、あまりに立派なので、僕は詩人K氏に贈ることをやめてポンポン入れの中に大切にしてある。そしてその姿を時々見るたびに、どんなふうにして殺されるか知れない自分が、こうしたみえを切ることが出来るように、踊りでも習っておきたくなる。 2024.12.05 記す。

★黴 P.74

毎年、梅雨期になると、僕は黴についての知識を豊富に持ちたいと思う。それはなぜか。

どうも英国製の本に余計、黴が生えるように思うんですが……と僕は、スコットランドの田舎にでも置いておきたいような老学者にいうと、彼はすでに、アメリカ製の本の黴との、比較研究をやったことがあるような話をする。 僕はその晩、顕微鏡を取り出し、プレパラートの上に、ハドスンの『ダウンランド』に生えた黴をそっと移す。あのダウンランドに生えた黴。錯覚を起しては大変である。そして、一応、検鏡の結果をノートに記し、次には、日本の本の、僕の昔の本の黴をのぞく。うっかりすると、その菌糸の描く抽象に感服してしまいそうである。ハドスンの本に生えても、僕の本に生えても、聖書に生えても、黴は黴である……。 しかし僕は、気がついてみると、黴などに特別の興味を持っている訳ではない。それはどうも書庫の掃除を怠っている言訳の用意をしているのである。友だちが遊びに来て、僕の書棚から本を取り出した時、ほこりだらけで済みません、とあやまるよりも、その黴はね、何というんだか知っている? 多分、不完全菌門のデマチウムという奴らしいんだがね、どうだろう? ち言った方が堂々としているからだ。 ※参考:中国の最も古い辞書によれば、「黴」は“モノが長雨にあたって次第に湿度が高くなるにつれて青黒く変化する。 これすなわち黴であり”とあります。 黴という漢字は「黒」という漢字と「微」という漢字の省略形が組み合わさってできた文字であるといわれています。 2025.01.02 記す。

★鮭 P.75 北海道の冷たい紺色の海でつかまった鮭が、台所の天井からぶらさがっている。どこもかしこも塩だらけだ。彼は完全に死んでいる。あまり完全に死んでいるので、せめてもの心づかいに結んでやった黄色いリボンが実に不似合いなのだ。 この鮭は仲間と一緒につかまった時に、何か祈りの文句を述べただろうか。十字架のキリストのように、鮭らしく「エリ、エリ、レマ、サバクタニ」をつぶやいただろうか。どうもそんな想像をするのは明らかに間違いのようである。 この表情全体を、鼻面のへこみ、うらめしげな眼つきもすべて人工によるものである。つまり人間は、一尾の鮭をなるべく長く、腐らせずに、何度でも楽しんで食べてやろうと思って、塩でぎゅうぎゅうの目にあわせたのである。

※参考:(ギリシャ)ēli ēli lemā sabachthani(エリエリレマサバクタニ) と ... 「わが神、わが神、なぜ私をお見捨てになったのですか」と訳される。十字架にかけられたイエス=キリストが叫んだとされる言葉。 ※参考:鮭という漢字は,もともとはフグを指す字であったということなので,日本語のスケという音 を表現するために,鮭という字が当てられるようになったのかもしれない. 広辞苑は,サケの項で 「アイヌ語サクイベ (夏の食物) からとも、サットカム (乾魚) か らともいう」 と説明し,サケの語源がアイヌ語であるとしている. 2024.1.11 記す。

★うそ P.76

富士山に登った。四月の富士は前にもスキーを背負って上ったことがあるが、息が苦しい。五合目の小屋で強い雨を伴った暴風の鎮まるのを待っていたので、出発も遅かった。夕方になってやっと辿りついた頂上は、氷片が無気味な音を立てて飛ぶ強風で、立つていることは出来なかった。それにあの突風は相変わらず、ひっぱたくような吹き方をする。

吉田口五合目から馬返までの樹林帯の道には、夏の登山者のために、木々の名前がたんねんにつけられていて、僕も勉強しながら、翌日どんよりした天気の中をゆっくり降りて来た。手帳に書きつけた種類だけrで五十七。小鳥の群が森の中をにぎやかに流れて行ったあと、頭はぼやんとしびれているようだったが、立ちどまっている僕をないしょで呼んでいるようなかすかな口笛の音がする。おや、と思っても、すぐに振りむくことをためらうような、恥ずかしそうな音である。もし誰かがほんとうにいてこっそり呼んでいるのだったら「どうしよう。 それは白檜(しらべ)の枝を多分虫を求めて渡っていた二羽のうそだった。小鳥屋の籠の中にみるうその頬は、少し紅をさしすぎるんじゃないかと言ってやりたい赤さだが、こんな森の中で、その声といっしょにちらっと見ると、もう人間の仲間には滅諦に見られない美しい恥らいの色だった。ギリシャの哲学者アリストテレスのお嬢さんが一番好きだと言ったその色だった。 ※参考:名前の由来は「嘘」ではない うその名前の由来は「嘘・本当」のうそではなく、口笛を意味する古語「うそ」とされています。 うその鳴き声は普段聞く機会の多いヒヨドリの「ヒーヨ」と比べると、少し低め、弱めでやわらかい感じがして、まさに人の口笛にそっくりです。 2024.12.11 記す。

★富士桜(ふじざくら) P.77 小型のさくらなのでまめざくらという名もあるが、富士山の麓ではいま満開である。ぼけと一緒に自分の季節をたのしもうとしている。 高等学校のころ、友人と絵具箱をかついで箱根の方をスケッチ旅行をした。その時、峠をクウクウと言って越すバスの、若い女の車掌さんに教えてもらったことを忘れずにいたかれんなさくらである。富士の広い裾野には、五六ミリにのびたからまつの芽が、うす緑の、ねむたい色を果しなく煙らせていたが、その中で、若い少女のあどけなくきょととした眼のように、ふじざくらは咲いていた。

2024.10.28 記す。

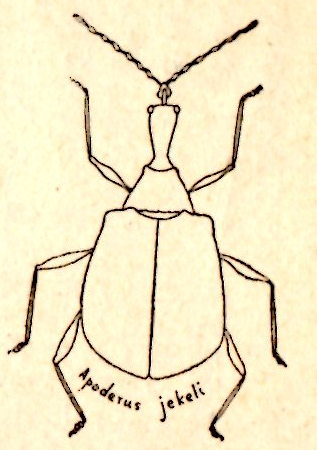

★おとしぶみ P.78

植物の方にはいろいろとロマンチックな名前やら、ひねった名前のものが多い。それに比べて昆虫の方にはどうも気の毒な名が沢山あって、これは少々不公平だ。けれど、大して姿もよくないくせに、おとしぶみなどというこんないい名前をもらった虫も少なくないどう。それはこの虫がなかなか器用なまねをするからだ。

僕のところでは、毎年、ごみためをかくすように作ったちょっとした竹の垣にからみついたはとやばらの葉を好んでまくが、くぬぎ、なら、はんの木の葉で落文(おとしぶみ)を作っているのを見たこともある。言いがたき事を書いて、わざと人目につくところにおく。あの落文だが、彼らにはどんな言いがたき事があるのか。 ありますとも、ばかになさらないでくださいよ。姿でもって、いろいろと軽率な判断をなさるのはいけませんな。 この葉の中には橙色の小さな卵が一つ二つはいっている。それが秘密なのだ。僕はこの卵入りの落文をとり、シャレーに移して孵化させようと試みたがうまくゆかない。かさかさに乾いてしまう。むれた脱脂綿の上に置いてもいけない。それは葉脈を切らず、卵を包んだ葉が枯れないように、適度のしめりを保っているように、この小さな虫も、酒壜の栓みたいな無格好な頭をひねったのだ。 ※参考:町 内でもたくさん見つけることが できる、このくるんと巻かれた 小さな葉っぱ・・・その作者の名は 「オトシブミ」。 江戸時代に、直接 手渡すことができない手紙を巻 き物にして道端に落としたとい う「落とし文」が、その名の由来 です。 葉っぱの巻き物? ふしぎな昆虫を発見! 2025.01.02 記す。

★花菱草(はなひしくさ) P.79

北米カリフォルニアあたりが原産で、明治のはじめに渡来したものだという。それでカリフォルニア・ポピーというわけだ。鉢植えのものを買って来ると、黄色というよりも赤に近いぱっとしたオレンジ色の花が見られる。ホントニ、キレイデス。一面デス。とアメリカの人が言った。それはそうだろうと思う。ところが、種から育てると案外ひねっこびた花が咲いたりする。僕の庭は寒いからいけないのかも知れないが、どうもかなしい花しか咲かない。それでもいいのだが、僕はこの花のことをずっと前に書いてからある種の痛々しい親しみを感じて、よく育ってくれないと、なにかしら自分のせいのような気もする。そしてついに畸形が生れた。

このあいだから、どうも葉の一部がちぢれていると思って、毎日それとなく気にしていたのが、その一部から黄色の葯(やく)のようなものが生じ、その数は十五本ほどで中央は緑色だった。そうかと思うと鳥の翼に似たものもあり、気味の悪いほど痩せた指をすり合わせているようなところもある。畸形の説明は詳しくしても要領を得ないものだが、ともかく花が変化したものである。それを写生しながら思ったのであるが、僕は精神的な畸形をを知らずしらず面白がっていることが多い。第一僕自身の精神だって正常だという証拠は何もない。けれども、自分の育てたものがこんなふうになると、珍しがるよりもやはりいやだった。 ※参考:花の名前の由来:花の形が花菱紋に似ていることに由来しています。4枚の花弁が菱型に並ぶ様子が特徴です。 2024.11.11 記す。

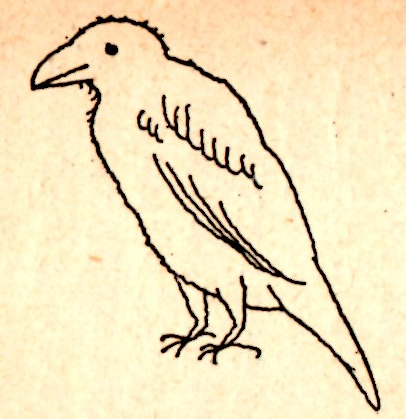

★かけす P.80

五月なかばになっても今年は雪が多く、谷川岳の芝倉沢を、湯樋曾川(ゆひそがわ)の近くまでスキーで下って来た。ところどころ、落ちればおしまいの口があいていたが、大体はべっとり雪で、雪崩のための岩や土が雪の上にたまっていた。深い霧が昼頃から雨になり、ずぶぬれだったが、その日に朝から鳥がよく鳴き、耳の楽しい山だった。

木の下に雨をよけて休んでいると、ジュウイチイ、ジュウイチイを繰りかえし、それが段々高い音になって行くので、誰かが鋸の目立てをしているのかと思う。けれどもこの声はとぎれとぎれに、鈍く、またくるしそうに聞こえる。可哀そうに病気だな。胸が痛いのだな。僕は、天幕に戻るのが少しおくれても、繁みの中で何が起っているのかを見届けたいと思い、あまり足音を立てないように近よって行くと、そこから飛び立ったのは、淡いぶどう色に藍色の翼をちらっと見せたかけすだった。 かけすは他の鳥の声をまねしてこれまでも時々だまされた。口笛だの人の言葉をまねる。 だまそうと思ったわけでもないんです。私の声はあんまりきれいではないので、発声の練習をしていたというわけです。このごろは山男の中に、あの奇妙な発声をするヨーデルを悲愴な声で歌うものがふえて来た。かけすよ、すでにこれはまねごとなのだから、木々のこずえでこのヨーデルのまねだけはしない方がよい。 ※参考:動物の声や他の鳥の声を真似ることもある。 樫の実を好んで食べるので、平安時代から「樫鳥(かしどり)」と呼ばれていたが、江戸時代からは「懸巣(カケス)」とも呼ばれるようになった。 カケスの名前の由来は、巣を懸けるようにして作るからとも言われる。 2024.12.11 記す。

★蛇 P.81 水辺の鳥のうちで、いや全鳥類のうちで、こあじさしほどの美人は少ない。僕は方々の河岸で、また海辺に近い湖を渡る小舟の中から、純白の翼を、ペーパーナイフのように張ってみたり、くりっとした頭を、少々てれたように下に向けている姿を見ていると、息をするのを忘れる。僕が息をこんな具合にとめるというのはそのほかにはあまりない。 天竜川を渡った。それも汽車で通ったのではなく、わざわざ長い橋を歩いて渡った。豪雨のあとで、川は濁流が方々で渦を巻いていた。その時に僕は、こあじさしと、頑固な蛇との対話を聞いたことがある。蛇は川を渡るつもりで泳ぎ出して流されてしまったのだ。 少し方向を左にとって。そうするとあそこに洲があるから…… おれは向う岸へ行くんだ。 そんなに意地を張ったら、死にますよ。 おれは向う岸へ渡るんだ。 あたしが教える洲に一度上がって、しばらく休んで。 おれは今、向うの岸へ行くんだ。

※参考:蛇は、古くから豊穣神・天候神として信仰の対象とされてきました。 脱皮をするヘビは「復活と再生」を連想し、不老長寿や強い生命力につながる縁起のいい動物と考えられています。 また、蛇は餌を食べなくても生きながらえるため、「神の使い」として崇められてきました。 2024.12.11 記す。

★春紫苑(はるしおん) P.82

今、どこの庭にも、路傍にも、電車の走る土手にも、ほとんどいたるところにといってよいほどに春紫苑が咲いている。

無論僕の家にも抜いてすてたいほど咲いている。白いのが普通だが、時々ごくうすく紅をさしたようなのもある。エリゲロン・フィラデルフィクスという学名であるが、フィラデルフィアの春の翁ということになろうが。北米原産の多年草である。 昭和五年に初版の出た園芸の本を見ると、最近四五月ごろに花戸(かこ)で見かけるようになったが、繁殖力が非常に強いので、今にほうぼうに雑草化するのではないかと書いてある。この筆者の予言はそのとおりになったて、今では春紫苑はもう売りものにならない。 花にとっては、この繁栄ぶりはよろこぶべきであるが、そうなれば名前も忘れられ花びんにさされることもなくこんなものが昔はねえ、と言って見る人もあるが、春紫苑は昔も今も全く変りなく、人間の評価とは無関係に澄してきれいな花を咲かせている。 僕は雑草という言葉を使うときに、その花の気持がぴんと響いて来てためらわざるを得ない。動物の中でも、数が少なければ大事にされ、天然記念物となって保護をうける。人間はいまのところ、とうてい記念物となる望みは持てない。雑として扱われる。そして僕の書くものもすべて雑誌の中へたたき込まれる。 ※参考:春紫苑(ハルジオン)という名前は、キク科の植物「シオン(紫苑)」に似ていることから、植物学者である牧野富太郎氏によって名付けられました。シオンは秋に咲く紫色の花で、ハルジオンは春に咲くシオンという意味です。 ※参考:毒性 ハルジオンは接触皮膚炎を引き起こします。 それに触れる人の感受性により異なります。 猫と犬に対しては軽度の毒性があり、葉、茎、花、根のいずれかの部分を大量に摂取すると、消化不良や皮膚の刺激などの症状が現れる可能性があります。 2024.11.13 記す。

★鉄道草(てつどうぐさ) P.83 ひめむかしよもぎという菊科の植物は誰でも知っている。名前を知らなくとも実物を見れば、これかという。この草は明治草、御維新草という別名を持っている。ならべついでに学名まで書けば、エリゲロン・カナデンシス。北米、カナダあたりが原産地で、日本にやって来たのが明治初年である。 わざわざ持って来て植えたのではなく、何かの荷物にその種子がついて来てこぼれて生えたのだろうが、それから鉄道線路を順に種子がはこばれて、今では高山は別として、日本の到るところに生えている。僕は数年前に九州の小さい離れ島でも見た。こんな具合に繁殖力の強いものは他にもあるだろうが、ともかくこれはそんなことから鉄道草という名がついている。

以前、僕の友人は線路の石を気にして、ついに日暮里の近くで蛇紋石を拾った。勇敢にホームから飛び降りて、田端の方へ歩いて行って見付けた「のだが、彼自身もまた見付けられてひどくどやされたそうだ。この勇気と覚悟こそ、僕には必要である。 2024.11.13 記す。

★ならえだたまふし P.84

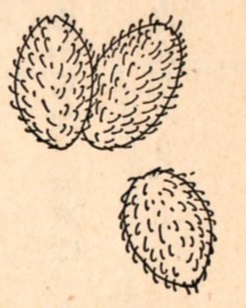

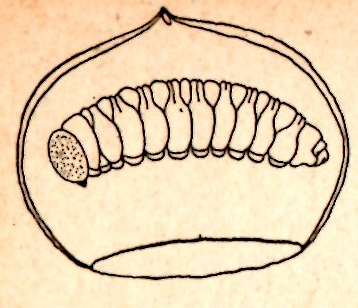

いろいろの植物に、奇妙ないがや疣(いぼ)が出来ていたり、また葉がちぢれているのを見かける。これは単純な、植物の皮膚病ではない。これは多くの場合、昆虫が寄生をしていて、そのために植物のその部分が異常に発育をする。これを虫癭(ちゅうえい)という。

僕はこれを集めていたことがある。集めるという気持には全部集めるという願いがいつもついて回る。それで、これならそんなに種類はあるまいと思ったのであるが、飛んでもないことだった。それに瓶や空缶に枝をさして置くと、ある時期になって、そこから小さな虫たいがうようよ生まれて来るので、とてもたまらない。実際皮膚病のように気味の悪いものばかりだが、その名は外国の貴族のように長たらしい。 楢(なら)の小枝の堅い粒々はいつの間にかぽつぽつ穴があいて空っぽになって行く。いつ穴をあけ、どんな顔をして出て来るのか、それはついに見届けられなかったけれど、中には実にかわいいたま蜂の一種がいる。まだ使えない羽を背中につけて、ころがって夢を見ている。立つことも出来ないで脚をちぢめているが、虫癭を割って取り出そうとするとその脚をひっかけて、しきりに自分のバンガローの中へ戻ろうとする。蜘蛛の糸のようなものを引いている。「マダボクタチハ世ノ中ノ風ニアタルノは早スギルノデス」という変に心得た様子をして。 2024.12.06 記す。

★猩々袴(しょうじょうばかま) P.85 方々の山からの便りに、今年はどうしてか、猩々袴ガ実にきれいだと書いてよこすものが多い。気のせいか、僕も山を歩いていて、妙にこの花が例年よりたくさん咲いていると思う。しして花の色が鮮やかでもあるような気がする。

登るのには長い尾根をたどる。もう少し早く登れるかと思って、のんきに休みながら行ったら、残雪が出て来て道がかくれ、かれこれ一日たっぷりかかってしまった。もっとも、いろいろの花が咲いていたので、早く歩くのがもったないかった。そしてこの猩々袴の花はかなり上の方の残雪の付近で見かけたが、五六百メートルの辺では、花の終わったものが五十センチにものびてまるで別の植物のような姿をしていた。僕も、実をいうと、別のものかと思ってスケッチブックにていねいに描いて来たが、老いてその花蓋(かがい)が黄ばんだ猩々袴にちがいないことがしらべて分かった。人間でも盛りを過ぎてから急に人相の変るものがいるらしい。このごろよく外で会う人で、どこかの学校でいっしょだったらしいことしか思い出せないで困っている人物がいる。 2024.11.26 記す。

★かめのこてんとう P.86

こんな文章を書きはじめてから、ほとんど毎日、マッチ箱に虫がはいって来たり、薬の瓶に蛾がはいって来たり、植物がはさまって来たり、僕にとっては嬉しい贈物だ。けれどもニ三ミリの小動物のひからびたものを、つぶれないように扱いながら名前をしらべたり確かめするのは、楽しいけれどもひと仕事である。それも、一度に十数匹も届いてしまうと、手のつけようがない。学校の講義のことなんかが、妙に頭にひろがる。しかし何が出てくるか、僕にとってはびっくり箱である。そして、今日、元亀のいい三匹のかめのこうてんとうがはい出して来た時には、黒と朱の鮮かな色が土人の盾のように見えて、偽りなく驚いた。前からなじみ深いものが出て来てもどくっとすることがある。このてんとう虫は分泌物を出すのがこれの習性の一つだが、マッチ箱の中には橙色のしみが沢山あった。

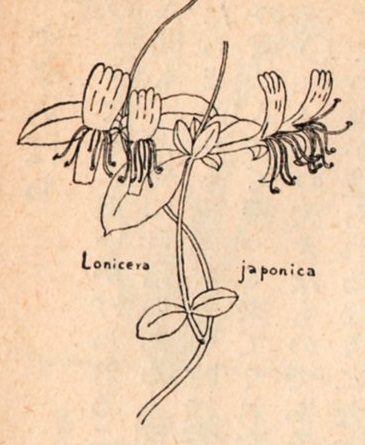

かめのこうてんとうは羽虫の幼虫を食べるが、てんとう虫は多く益虫で、なかにはイタリアまで害虫を食べにやとわれたものもある。学名はミラピリス(驚くべき)。僕がびっくりしたのも彼に対する正しい態度だった。植物ではおしろいばながミラぴりす。夕方に濃厚なお化粧をされては驚く。人間では博学な哲人ロージャ―・ベーコンが、ドクトル・ミラピリス(驚異すべき博士)である。 ※参考:大きさは約1センチで日本最大級のテントウムシです。 全長は一般的に見られるナナホシテントウの2倍ほどあるそうです。 背中の模様がカメの甲羅に見えるので「カメノコ」と名がついています。 2025.01.03 記す。 ★忍 冬(すいかずら) P.87 自然界の姿、色、匂いなどが、僕たちの気持をうまく代弁してくれることもずいぶんある。何だか、あの人のことを考えると、すみれの花を思い出す……と言ってみたり、真紅の薔薇があってくれるので、ずいぶんたすかっている人もいる。……だって、美しい花はいつまでも路傍に残ってはおりません、などと言われると、何となくあきらめられる人もいる。しかし自然界のそれらを逆に僕たちが形容しようとなるとむつかしい。色だけでなく、そこに瑞々(みずみず)しさが加わっているのをどんなふうに説明したらいいのか。

※参考:日本全国、朝鮮半島、中国に分布する暖地では常緑蔓性木本です。蔓は右巻きに伸びて、葉はこれに対生しまれに輪生することもあります。葉は冬も枯れず寒さにも耐え忍ぶということから別名を「忍冬」と呼ばれます。花期は初夏で、花は2個並んでつき、初めは白ですが、時が経つと黄色に変色し、盛りを過ぎる頃は白色や黄色の花が入り乱れてます。その様子から生薬名を「金銀花」といわれます。 近縁種にはヨーロッパ産のハニーサックルL.sppがあり、こちらも昔は喘息、泌尿器疾患、出産時に用いられてきましたが、現在では薬用としては主に東洋産のスイカズラが用いられています。 東邦大学薬学部 2024.10.29 記す。

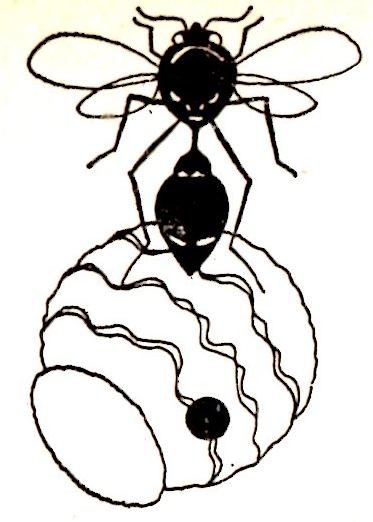

★すずめばち P.88

M氏は玄関でそれを渡して帰ったので早速僕は懐中電灯を片手に持ち、長い針金の先で洞窟の探検をする。懐中電灯を持つ手も使いたくなると、灯は口にくわえる。どんな知恵によって、こんなにも巧みに木の皮をかみくだき、自分の唾液をまぜて薄くのばしたものか、こけげたパイの皮のようなものがはがれる。僕の好きなお菓子のバウム・クーヘンみたいなところもあるが、食べてみる気はない。 所々に柱を作り、六角形の独房は奥深くつづいている。そしてそこには、彼らの死骸は一つもなく、亡霊も「いない。ただ一匹、僕の部屋に移されてからも執念深く獲物をねらっている蜘蛛の目が時々光っている。たなぐもらしい。 ※参考:「スズメバチ」の名は、その大きさが「雀ほどもある」または「巣の模様が雀の模様に似ている」ことに由来する。 また、地方によりスズメバチを指して「くまんばち」と呼ばれるため、同じく地方によって「くまんばち」と呼ばれるクマバチ(Carpenter bees) が、しばしばスズメバチと混同されることがある。 2025.01.02 記す。

★庭石菖(にわせきしょう) P.89 あなたの好きな花の名を教えて下さい、という葉書が来る。往復葉書なので返事を書かない訳には行かない。こういう時に僕はいつでも、むらむらと博愛主義者になる。 花に限ったことではありません。僕はすべて平等に愛します。少なくとも平等に愛することを念願としております。人間でも……。 これが返事だが、折りかえしまた葉書が届く。無理をなされなくてもよろしかったのです。失礼しました。僕はどんな人か知らないがひどく気に入った。博愛主義もこんなところで崩れる。

庭石菖はダイヤモンド草。丸い種。丸く生まれて丸く実るそれがまた愛らしい頭だ。 ※参考:毒性 ニワゼキショウは人間、猫、犬にとって有毒です。 摂取すると、症状として消化器系の不調や刺激が現れることがあります。 植物全体が有毒であるため、誤って摂取しないよう注意が必要であり、症状が現れた場合は迅速な治療が求められます。 2024.10.29 記す。

★ぱせり P.90

外国の品物や様式が無闇にはいり込んでいる国では、お互いに、田舎者にされて、常に誰かに嘲笑されている。止むを得ない。そんなことがあったからと言って、緑のかおりのパセリを食べないことにするのは愚かである。 僕もだいたい、きれいに洗ってあるかどうかを見定めて食べることにしている。それだけでなく、緑をお食べなさい、太陽を食べないから背中が凝るんですと医者に言われてから、時々多量に食べる。それで花壇の一部にパセリを栽培し、今は花盛りである。 典型的な複繖形の花で、およそ十三に分れた先に二十内外の細かい花の数である。花は食べても葉よりは香りがない。まことに目立たない花だが、昆虫には極めて人気があって、蟻、蠅の類から大小さまざまのものがいつも集まっている。すぐそばでは真赤なけしも咲いているのに、こっちにばかり寄って来る。彼らにとってのパセリの花がどういう魅力を持っているのか、ほんとうのところ分からない。小さな昆虫たちがごたごたしている中で蟷螂の子供たちは、彼らをつかまえる練習をさかんにしている。ところが、もっともらしく鎌をかまえて飛びつくが、蟻につきとばされて、危く落ちそうになる。 ※参考:薬草としては、強い利尿作用が知られており、泌尿器の感染症や結石の治療や痛風にも良いとされている。 また、通経作用が伝承されており女性薬としても用いられてきた。 さらに、リウマチ、貧血、皮膚の老化防止、捻挫の腫れの痛みの緩和にも効果があると言われている。

★まいまい蛾 P.91 雌にくらべてやっと半分ぐらいしかないこの蛾の雄は、雌を求めるのにみっともないようにくるくる飛びまわり、それでこんな名前をもらっている。もう少し落ちついてくれないものかと雌はいつもそれを苦にしている。 あたし、目がまわって、何が何だかさっぱりわからなくなっちゃう。もう少し静かに飛んでくれたらどう?

その蛾の幼虫、つまりぶらんこ毛虫が、薔薇の葉のかげにかくれていたが、この毛虫は殺さなくともやがて死ぬ。まだ卵のころに、一匹の蜂が来て、あっという間に卵を産みつけられた。毛虫は空に飛び立つ日を奪われながらも、生きていなければならない。そして薔薇の葉陰でだるい毎日を送っているうちに、体の中で生れた蜂の子どもが体をやぶり、ぞろぞろ出て来て、もうほとんど動けなくなった毛虫のそばに白い小さな繭を五十ほど作っている。僕は以前、そこからぶらんこやどり蜂が、それまで世話になって、いま瀕死の姿でいる毛虫には何の挨拶もなく飛び立って行くのを見た。彼らのあいだには、恩も義理も何もない。そのさっぱりしている関係は、こうして生命にかかわるような大事件でありながら、自然であって、また極めて静かなものである。僕たちにはとうてい真似は出来ない。自然はしばしば多くの生命のために一つの生命が失われることを許している。

※参考:マイマイガの名前の由来は,その飛び方にあるといわれています。 初夏の昼間,オスがひらひらと飛び回る姿からきているというのです。 学名の種小名disparは,成虫のオスとメスの色や大きさが非常に異なっていることから来ていて,「ペアでない」という意味を持っています。 2025.01.02 記す。

★びろうどもうずいか P.92 こんな変な名前の植物が、ドイツ、イギリス、フランスの小説の中などに時々出て来る。もちろん日本の植物ではないが、だれが日本名をつけたのか、このもやもやした長い名前がいかにもうまくその植物を言いあらわしている。というのは、三年ほど前、ある薬草園でこぼれていた種子を拾い、庭へまいたら、高さ二メートル以上にも及ぶ毛深い化け物ンおようなものが出て来たが、これがびろうどもうずいかで、今年も黄色の花を咲かせている。

新聞にこの植物のことを書いたら、米沢、秋田の方から、近くに生えているという葉書を頂いた。駐留軍が来てからのことか、その辺のところはよく分からない。 外国では、書物によって調べてみると、この花には、悪魔はらいの力があるとか、これを採取すると雷に打たれるとか、花の位置で冬の寒さを占うとか、さまざまの言いつたえがある。またこお植物を蔽う毛は細かに枝分かれしていて、蝋燭の芯にする。薬草としては、肺炎、気管支炎、痙攣、痛風、歯痛、神経質に効くということであるが、そんな威力を持っていることが分ると、種子をひろったばちでも当りそうな気がして来る。 ※参考:ビロードも毛蕊花も毛の多いことからの名前で、花や茎、葉の全てに細かい毛がある。 ※参考:花,葉は鎮静,収斂,鎮咳作用があり,気管支疾患,喘息,不眠症,下痢に用いる.気管支疾患,喘息には花25gを沸騰した水か牛乳1 Lに入れ,使用前に漉して1日カップ3杯を食間に飲む.伝染性の皮膚病や炎症には葉を潰して湿布する.打撲傷,関節痛,痔疾には花や葉に2倍量のオリーブ油に入れ,2週間放置後,ろ過したものを患部に塗布する. 熊本大学薬学部 2024.11.17 記す。

★やすで P.93 花壇の草取りが忙しくなって来た。そのむしられた草の中にも、残される草のかげにもさまざまの陰性の小動物が見つかる。 これは一種のたのしみであるが、折角かくれて平和にしているのに、悪いような気がすることもある。一晩降り続いていた雨のあがった朝、やすでは花壇の草むらにはびこっていた。これは大変な数だった。あるものはその長い体を巻いて寝ころんでいたし、あるものは、細かい脚を、粗密の波状に細かく動かして歩いていた。彼らはほとんど、速くもおそくも歩けない。逃げるのでも、またかくれようとするのでもない。そして湿気を全身に集めているような、いやなにおいがする。

やすでの種類は六千三百種もあるということだが、この長いのは、おびやすでの一種で、僕は目がちらちらしてその群を一分間も見ていられない。

ただ変なことを想い出したのであるが、関東大震災のあった年の夏、友だちのいなかった私は、毎日毎日この害虫を割箸でいっぱいつかまえ、片脳油につけては殺していた。鎌倉の山の中でのことであるが、半ズボンに草履をはいて、蝉のなく家のまわりを取って歩くと、ほとんど際限がなかった。またこんなにやすでが出て来たのはおそらく大地震でもある知らせなのだろうか。 ※参考:ヤスデという名前(なまえ)は脚(あし)が多(おお)いという意味(いみ)の「八十手(やそで)」という言葉(ことば)が由来(ゆらい)しています。 2025.01.02 記す。

★蕗(ふき) P.94 春の山の、麓の谷を歩いていると、、時々、ぼこっと穴があく。そのときはもう足はそこに落ちている。重い荷を背負っている時には、その足を抜き出すのに一苦労するし、力を入れるためみ、また次の足が新しい穴をあける。山歩きをしている人はそんなことはよく知っている。しかし、春の雪はよごれていても、やがてしばらくのあいだにこんな雪とも別れなければならないと思うと、穴に落ちてもあまり口惜しくはない。

雪の下の、暗い中で、蕗だまって育ちながら、まだ日光を知らないのに、ほのぼのとしていた。そして僕の、足を踏み込んだみっともない姿を嘲笑することも知らないように、こうつぶやいていた。 天井を破って下さって、ほんとうに嬉しゅうございます。お陰さまで、わたしも、薹が立たたないうちに春風にあたることが出来ました。 蕗の根もとの、ぐじゅぐじゅの土をひたす水も、雪解けの春の水だ。ツルゲネフがどこかにいるのではないかと思って、しゅんとした木立のあたりを僕は振りかえる。 ※参考:花茎や葉は鎮咳去痰,苦味健胃作用があり,咳,胃もたれ,胃痛,喉の痛みなどに用いる.生の葉は切り傷,虫刺されに外用する.生の根は打ち身,外傷,喉の痛みに服用,またはつき潰して患部に塗布する. 葉柄や花茎は食用である. 熊本大学薬学部

★みやませせり P.95 どんより曇った空の下、僕はねむたい空気が流れる尾根にねころんで、谷をへだてた山々を眺めていた。ひとつ絵でも描いてやれ。ごつごつの山を描くことは案外たやすいが、ただ緑の起伏が続いているようなのんびりした風景をそれらしく描くのは相当厄介である。 まだ幾分早いらしく、あんまりいろいろの種類の蝶は飛んでいない。近くに赤松の大きな死骸があるが、それは別段蝶の発生とは関係がない。 ただ今日、山麓を歩いているころから、またここでも盛んに飛んでいるのは、みやませせりである。翅をたたまず、黄ばんだ紋をちらちらみせるが、あまり見栄えもしない。けれどもそれだからと言って、決して軽蔑するいわれはない。 それにみやませせりは、多産であるために、かえってこうして路傍を低く飛んでいることが出来る。どんなに欲張りでも、これを二匹もつかまえれば、もうあとは何の意欲も起らない。多い糸いうことは幸せなことでもある。

※参考:名前の由来・・・深山で見られるセセリチョウの仲間であることから。 生息環境・・・平地~山地の落葉広葉樹林。 手入れされた日当たりの良い雑木林でよく見られる。 2025.01.03 記す。

★えんじゅ P.96 僕が小学生のころ、と言えば大正の末期であるが、東京三宅坂付近に住んでいた。そこから半蔵門へ続く濠端に並木が植えられ「いぬえんじゅ」という札が下がったのでその名を覚えた。記憶がいいわわけではない。毎日そこを通って学校へかよっていたからだ。

※参考:花は伝統的には止血薬として鼻血,痔,血便,血尿,性器出血などに用いる.高血圧,動脈硬化,脳卒中の予防にもよい.民間では歯肉炎の出血に炒った花を塗布する.痔の出血やかゆみには花や葉を粉末にして塗布するか煎液で洗う. 古くから街路樹,庭園樹などとして植栽されるほか,蜜源植物として重要である.若葉はゆでて食用となる 熊本大学薬学部 2024.10.29 記す。

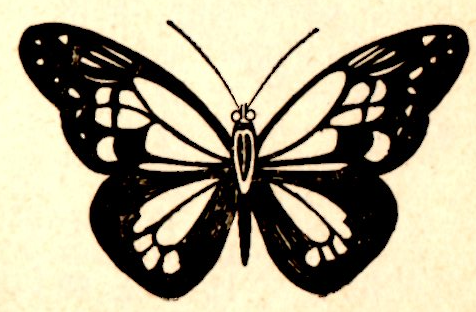

★あげは P.97 夏型のあげはが今、僕の目の前で羽化しかけている。昨夜から今朝にかけて色が変る。刻々にと言っていいほどに変って来る。長いあいだの、あの鮮やか緑がもうなく、薄いセロファンをかぶった黒と黄色の、最後の瞑想が終る。この蝶の蛹にとって未解決の問題も沢山残っているだろうが、もうそれも切りあげなければならない。痙攣(けいれん)に似た運動を始める。山椒の葉を食べていた頃の思い出や悪夢をここに残して、晴れた大空へ、今日は飛び立つことが出来る。 僕は独り言でこの蛹に景気をつけてやっているが、なかなか出て来ない。産科の本をさがしてももう間に合わない。ときどき頸のあたりを縮める。そんなまね、しなくたっていいんだよ。それとも痒いの? 掻いてあげようか。蛹の中の蝶の背中を掻いてやるのは、やさしい仕事ではない。 玄関があく。今大切なところなのだ。大概のことは邪魔になる。背中が割れて来る瞬間を見落してはならない。蝶の羽化を初めて見るわけではないが、僕はきっと新しい発見をするだろう。僕自身の脱皮の方法を教えて貰えるだろう。講義に出かけなければならない時間が近づく。それよりもこの原稿を渡す約束の時間も迫って来る。あげははまた同じような運動をする。

その時突如、全く突如、背中を割って出て来た鮮かすぎるほどの色の蝶は、虫干し前の羽織を背中につけて、この原稿紙の上を走り回る。これで御満足でしょう? と言った様子で。

※参考:アゲハチョウの語源は、「羽を揚げて」休む様子から来ているそうです。「揚羽蝶」をモデルにしたデザインが平家の家紋に多く使われているのは有名です。古くから私たちの生活に溶け込んだチョウであったことがわかります。 2024.12.18 記す。

★雉 P.98 五日市から少し山の方へはいったところに、野鳥実験所がある。この付近の人に訊ねると、ああ雉屋敷ですかと言って教えてくれる。ルポルタージュをたのまれ、新聞社の人と画家のT氏と三人でそこへはいって驚いた。ずらっと並んでいるのは鶏小屋ばかりである。そして現に鶏がコケッコーと鳴いているので、これは商売がえしたに違いないと思ってがっかりした。

国家がお金を出して、こんないいことをしているとは、何という嬉しいことだろう。画家のTさん。ここでは焼鳥の話はやめておいた方がいいですよ。あとにしましょう。 けれども僕がそこで段々と話をきいていると、狩猟家のために雉を殖やしているような口ぶりにもなって来た。何しろ狩猟家からは税金をとっている。やっぱりそれでは国家はお金を出すはずである。 僕はきれいな色どりの雉の横顔を見てそこを出る。自分たちの大切な子供たちがいつか人間の腰にぶらさがる運命を、彼らは薄々でも知っているだろうか。 ※参考:字源 - 「雉」という文字は、発音を表す「矢」に意味を示す「隹」を組みわせた形声文字である。 「矢のように飛ぶ鳥を意味する」と解釈されることがあるが、民間俗説に過ぎない。 ネコのキジトラは毛色がメスのキジと似ている事からの由来である。 2024.12.06 記す。

★蜂 P.99 僕はこの頃よく肩が凝る。仕事をいやいやするからだろうか。一つ一つ、文字を枡目に埋めて行く商売なんで……と思ったら、すぐにその想いが肩に集って僕をいじめる。注射をしても貰うといい、連れて行ってあげようと言ってくれる友だちもいるが、僕はそんな時、庭に立てた鉄棒に飛びつく。機械体操らしいものは出来ないが、だんだん軽々と回れるようになった。肩の凝りには多少いいような気がする程度だが、手のひらにはいつも立派な肉刺(まめ)が出来ている。 天気がいいな。山にでも行っていれば、どんなに荷物が重くったって、肩なんか凝ることは絶対にないんだがな。そんなひとり言を言いながら、太陽の熱でもう大分熱くなっている鉄棒に飛びついた。そして僕は意気地なくも悲鳴をあげざるを得なかった。のんびりと鉄棒で日なたぼっこをしていた蜂をにぎってしまったのである。 蜂は思い切り僕の手のひらに注射をして飛んで行った。

おれたちの仲間を食い物にしやがって。貴様は少したちが悪いぞ。おれたちと堂々と勝負をしたらどうだ。命のとりっこを男らしくしたらどうだ。

僕は庭のまん中で手を振り回しながら、そんな声を聞いた。僕はそれでも、その蜂の正体を見届けることが出来なかったのをすぐに残念に思った。そして次の瞬間に、そのすばやく姿を消した蜂に感謝することも忘れなかった。なぜなら、彼の注射は肩の凝りに実によく効いたからだ。 2024.12.07 記す。 ★ゆうがびょうたん P.100

やままゆが科のおおみずあおを一名夕顔瓢箪(ゆうがおびょうたん)とい。五月から八月にかけて、青磁色の大きなでっぷりした体をときどき見せる。燈を見つけて来る種類ではあるが、体が大きいだけあって、せっかちにははいって来ない。僕の家の近くでも、毎年ずいぶん発生するが、部屋の中までやって来るのはほんの一匹か二匹で、あとは街灯のまわりを回っている。

つい最近、夜、急に出かけなければならない用が出来た。その夜、ゆうがびょうたんは沢山生れた。うすく遠方から灯がさして来る林の中で、彼らは紋付を着て、古風な夜会をひらいているようだった。僕は立ちどまって、そんなに急がなくてもいいような気持になって来た。中年の奥さんたちが、白粉をぬった襟を見せて、こんな色の夏姿で夜会に出かけた頃のことを、僕も覚えていないことはない。そこでどんなことを喋り合っていたのか、それは知らない。大した話もしないで、ただじろじろ他人の様子をうかがっていたのだろう。 しかし折角立派な紋付も、みんなお揃いでは困る。申し合わせたのでもなく、偶然同じ着物を着て生れてしまったのである。人間の奥さんたちと同じように、この蛾たちも一切自分の衣装については触れずに、ひらひらと小暗い葉かげに集っていた。まるで、明るみに出ることをためらっているように。 2025.01.03 記す。

★あめんぼ P.101 もうそろそろ梅雨があけるのか、今日は強い雨が降っていたかと思うと急にかっと日が照った。木々の影が呼吸をしているようだ。夕方そんな天気もだいたい落ちついたので、井之頭の池へ行くと、おびただしいあめんぼが池の水面を走っていた。池の水の流れ出すあたりでは、流されて来てはまた飛びはねて戻り、すべり台で遊んでいる子供たちと似ていた。 僕は用心のために持って歩いた傘な先をつかって、一匹でいいから掬(すく)いあげようとしたが、それはどうしても成功しなかった。おもたかの繁みの中にもいっぱいいるので、まちがえて傘の先に飛びついて来るのもいそうな気がしたが駄目だった。

※参考:アメンボの名前の由来は、飴のようなにおいがし、体つきも棒のようであることから「飴棒(アメンボ)」と名づけられました。 アメンボは、稲を枯らす害虫ウンカを退治してくれる益虫です。 ウンカの幼虫が水面に落ちてくれば、その波紋を足で感じ取って近寄り、針のような口を差し込んで体液を吸ってしまいます。 2024.12.07 記す。

★夏蜜柑(なつみかん) P.102 気の毒なことに、種痘(しゅとう)を怠ったためか、今ごろ珍しい天然痘のあばた面である。それに重ねて黄疸(おうだん)である。そう言えば、手製のフルーツ・ポンチを食べるたびに、想い出してかなわない。

君ノ組ノネ。アノ。顔が白クテサ。ホラ。帽子ヲイツモコンナ風ニカブッテサ。 アア原君カイ? 名前ヲ知ラナインダヨ。ホラ、コノ間学校ノ門ノトコロデ。コンナ恰好シテタ人サ。 アア山本君カ? 名前知ラナインダッテバ。 アア分ッタ分ッタ。アノ、夏蜜柑食べナガラ笑ッテルミタイナ顔シテルンダロ? ウン。ソウ。 アレハ石井君ダヨ。石井君がドウシタノ? 石井君ガドウシタンダッケ。 夏蜜柑を食べながら笑っているような顔なら僕だってよく知っている。石井君でなくても、 2024.11.26 記す。

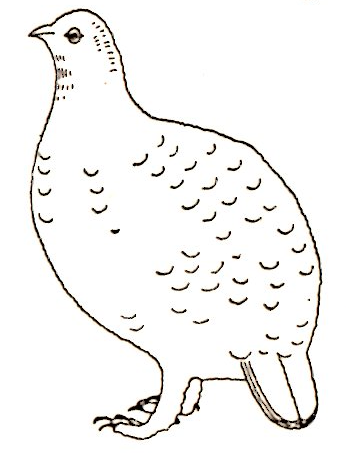

★鶉 P.103 鶉(うずら)というと、僕はアドリア海を渡って来るその大群を想い出す。それはあまり太っていない。モンテーニュがイタリア旅行をし、ローマの長い滞在から再び歩き出して、アンコナへ来た時に、うんざりするほど鶉を食べさせられた。 「事情を確かめところによると、鶉はここへ、スラヴォニアから大群をなして来る。そして毎晩、こちらの海岸に網を張り、鶉の声色をいつかって、それの通る上空から招き下ろすのである」 僕はそのありさまが、今では自分で見たように、記憶に残っている。可哀そうなこの鳥は、みんな焼かれてイタリア人の口にはいってしまう。しかし、鶉の声色とはいったいどんな声を出すのだろうか。

実をいうと、その正体を知るまで僕は大層悩んだものだ。垣根のあいだからのぞき込んでみるのは、その音の性質上、つつしまなければいけないことのように思っていた。 今はどうか知らないが、ルネサンスの頃のイタリア人は、アドリア海に向って、毎晩、ジュルジュルジュルと言ってこの鳥を呼び寄せていたのだろうか。 ※参考:低地にある草原・農耕地などに生息し、種子、昆虫などを食べる。 秋季から冬季にかけて5 - 50羽の小規模から中規模の群れを形成することもある。 和名は「蹲る(うずくまる)」「埋る(うずる)」のウズに接尾語「ら」を付け加えたものとする説がある。 繁殖様式は卵生。 2024.12.12 記す。

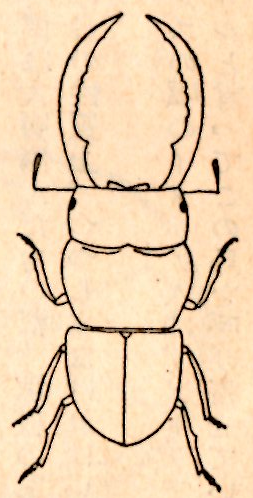

★ひらたくわがた P.104

近所の幼い昆虫採取家たちは、池のほとりや林の中にそれぞれ秘密の樹を持ち、その樹皮のさけ目やほら穴を宝庫としている。

僕はある時、そんな小さいさい虫家をつれて夜の公園を歩いたが、実に詳しいので呆れた。彼は灯をつけない。木に登り、手さぐりで、まだその穴にいるかどうかを確かめる。大切なものをとられてあらそいが起ることもある。 一週間ほど前に、三人の小学生が来て、縁先でがやがやいっている。僕のうちへわざわざやって来ては口喧嘩を始める時には、大概虫のことが争いのもとになっている。「おじさん、これひらたくわがただね」と一人がいう。それは確かにそのとおりだった。 こうして彼らのために、僕の図鑑も大分よごれて来たが、喧嘩までしてその名をしっかりと覚えてくれるなら、図鑑がよごれてもそれを気にかけない。 その子が得意になっておしゃべりをしながら忘れて行ったくわがたが、空罐の中でまだ死なずに、さびしい音を立てている。もう一週間も立つというのに昼も夜もがりがり音を立て、つるつるの壁をのぼりかけては仰向けにころがる。閻魔大王のような顔をしているが、生への執着は強く、空しい努力を続けている。 ※参考:ヒラタとは平べったい体型をしていることから名付けられたものだが、非常に幅広いことにより平たく見えるだけで、実際の体の厚みは全クワガタムシ中でも最も厚い部類に入る。 種小名のtitanusはギリシア神話の巨人族であるティターンに由来している。 2025.01.04 記す。

★たばこ P.105 たばこをのんでいる人のうちで、たばこの花を知っている人はどのくらいいるだろうか。なす科のこの花は、ぐんとのびた先に、四方に向って咲くのので、サイレンを想い出す。 こんな記録も何年か後には貴重になるかも知れないが、戦争をするとたばこがのめなくなる。僕もたばこの代用として、どのくらいの種類の植物を煙にしてすってみたか、正確には覚えていない。緑茶、紅茶、いたどり、柏(かしわ)。それからとうもろこしの鬚やら、その辺のごみまですった。 紅茶の葉はもちろん一度のんだあとのをほして、それをパイプにつめる。煙とともに火をのむこともあるし、パイプがこげて、お尻に穴があく。

そして、とうとうもろこしの鬚をパイプにつめ、ただ気やすめにくさい煙を出しながら、たばこの花を観察し、ノートにスケッチをしていた。誰もいないので、偉いとは思ってくれなかった。 ※子供のころ、たばこ畑があり、乾燥場もあった。専売局が管理していた。 ※戦時中、タバコが配給制になり、タバコだけが配給されていたので、インド紙の英語の辞書を破ってつかって、たぼこを包み吸っていた。 ※戦時中、「金鵄」という名のタバコがあった。「金鵄(きんし)上がって十五銭 ~昭和18年~」から、戦中に歌われていた。 タバコ「金鵄」の元の名前は「ゴールデンバット」昭和15年に敵性語を用いてはいけないと改名され。「金鵄」は当時もっとも大衆に親しまれていたタバコ。 ※戦後、進駐軍のオーストラリヤの兵隊から煙草を貰っている人もいた。 ※戦後、昭和27年頃は「ピース」という名のタバコがあった。

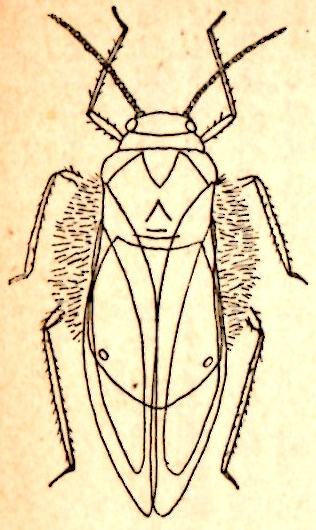

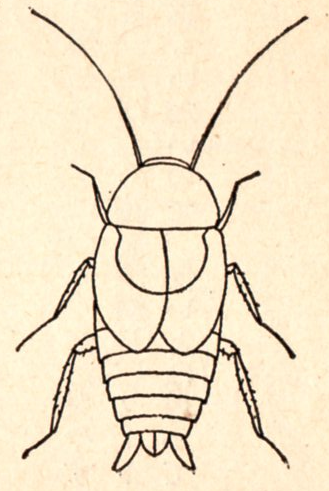

★ごきぶり P.106

それはやまとごきぶりでしょうと教えてくれた人がいるが、ともかくてらてらの油っこい奴の雄が郵便受けの中にいた。彼女は台所や喫茶店を走り回っている雄とはちがって羽が短いのですぐ分かるが、郵便受けを何と心得たのか、産卵しかけている。こんなところでのんびり構えようとすると、どさっと郵便がはいって来て胆(きも)をつぶす。胆だけでなくて自分がそっくり潰れるかも知れない。それとも僕のところへ来ると郵便物の検閲をしようとで思っているのか。臓腑が全部出てしまうのかと思うほど赤味をおびた卵は大きい。それを産みかけて走り回る。

僕はやはり郵便物につぶされることを心配して、彼女をガラスの壜に移した。すべて生物は、自分に危機が迫ると、せめて種族を残そうとして、あわてて卵を産む。そのごきぶりも確かに例外ではなかった。しかし卵を産み落すと、その卵を食べはじめた。五分もかからないうちに薄いセルロイドのような殻のほんの一部分だけを残して食べつくしてしまった。何という呆れたことをするのだろう。僕にはそんなところを見せて、それが何のあてつけになるのだろう。ひょっとすると、わが子殺してから自害するのかと思った。ところがそれから四日目の今日、再び前と同じ大きさの健全な卵塊を産もうとしている。落ちついて産むことの出来なかった卵を食べてしまうと、それがお腹の中で再び整頓され、産卵管から顔を出す……。どうも僕には彼女が手品師としか思われない。 ※参考:ゴキブリは江戸時代から「あぶら虫」とか「ごきかぶり」とか呼ばれていました。 前者は今でも呼び名に使われ、植物にむらがる「アブラムシ」の仲間とよく混同されます。 また後者は「御器噛り」の意味で、 ゴキブリが食器をなめることに由来する分かりやすい名です。 2024.12.07 記す。

★リボングラス P.107 花壇のへりによく植えられているリボングラスは、他の花が次々咲いている夏の間に、「ちょっと失礼して」葉を失うが、秋になればまた盛んに葉を出して、真冬でも忠実に庭を飾ろうとしている。 僕のところでは薔薇の根もととあと二三箇所に植えてあるが、冬枯れの庭にあまりその薄緑の葉がいきいきしているので、冬の庭を写生するとそこだけが嘘のようになる。

そのリボングラスがこの春先から「転身」をはじめた。僕はまさかと思っていたが、リボンと見られていたその葉は容貌をかえ、野性味をおびてどんどんのび、ついに花を咲かせた。根を掘ってみれば、ちょろぎと全く球がついている。一名ちょろぎがやといわれているのはこれだ。そして変わり果てた姿は、もう花壇のへりを飾るには不都合な「おおかにつり」である。先祖に戻ったといおうか、自然にかえったといおうか、僕にはその原因がまだつかめない。肥料のかかり具合か、それとも気まぐれを起こしたのか。ともかくリボングラスは今どんどんと「おおかりつり」に変っていって、手のほどこしようもない。

リボングラスばかりではない。園芸植物は時々昔のことを想い出すものである。楽屋へかえって、衣装を脱ぎ、さばさばする役者ンおようなものだが、楽屋がないのだから仕方がない。 ※参考:リボングラスという名前は、リボンの形をしていることに由来しています。リボングラスはヨーロッパ原産の園芸品種で、イネ科オオカニツリ属の多年草です。葉は細長く、白色の縦縞が入っています。根元がこぶ状に大きくなるのが特徴です。 2024.11.22 記す。

★風船虫 P.108

毎年、夏の夜になんということもなく待っているのはこの風船虫である。ひと降りあればいくらか涼しくなるのにとういう期待はずれのしたしむ暑い晩に、羽蟻の群にまじって、この小さい虫はやってくる。灯火にやって来るうちでも、蛾のような粉っぽさも、羽蟻のようなむずむずした感じもなく、飲みのこしの水がはいったコップにでも飛び込めば、得意の潜水を見せる。

今年は風船虫の大群はまだやって来ないが、ニ三日前の夜、たった一匹飛んで来たので、僕は、絵筆をふいたために赤くよごれた布のはしを、小さく切ってコップの水の中に沈ませると、彼は僕の幼い日に見たと同じように、潜って行ってそれにつかまって水面まで浮いて来る。 こんなことを教えてくれたのは誰だったのかしら。海水浴に行くので腕が赤黒くなっていた。その腕で頬杖を突いていつまでもいつまでも、コップの中の赤い小切れを持ち上げている姿を見ていた。そして朝になるとこの小さな友だちは一匹残らずいなくなって、水がまずそうに机の上においてある。 今の僕にとっては風船虫は、こみずむしという名であることも知っておかなければならないが、なぜ小切れを持ちあげたりするのかそれは分らない。というより、彼は小切れといっしょに浮き上るとは思っていないのだろう。信念というものにつかまっているつもりの僕らが知らないうちにどこかへ漂ってしまうようなものだ。 ※参考:水中をクルクルと泳ぎ回るこの生き物の名は、ずばり「ミズムシ」。 もちろん白癬菌の「水虫」とはなんの関係もなく、カメムシ科の水生昆虫。 初めて見たときは、刺されると痛いマツモムシかと思ったのですが、背泳ぎで泳ぎまわるマツモムシとは違いお腹を下にして泳いでいます。 そして、体長1cmほどのこの虫こそが、「フウセンムシ」。 なんでフウセンムシなんて名前がついているのかと調べてみたところ、どうやら浮力が大きく、水底の土や水草などにつかまっていないと、浮いてきてしまうようです。 その性質を利用して、小さくちぎった色紙を水に沈めてフウセンムシが浮か沈みするのを楽しむ遊びがあるんだそうです。 江戸時代から昭和初期にかけては 「風船虫」の名前で夜店などで売られるほどの人気ぶりだったみたいです。 言語学者の金田一春彦氏も「我が青春の記(東京新聞出版局1994)」の中で、「コップの中に入れると、水の底から紙切れなどを水面に運んでくる虫もたくさんいて、感激した。本郷ではフウセンムシといって夜店で売っていた虫である」と記しているとか。 2024.01.04 記す。

★水引(みずひき) P.109 水引はだれもが知っている珍しい花ではないまた人によって好ききらいもなさそうな、目立たないものである。梅雨があけるころから、秋までほとんど変わらない様子なので、そのあいだに一二度、ああそうそう今年も水引が赤い砂粒みたいな花をつけたと思う。そしてそんなことを想った旧い夏の日の窓辺を考える。僕は確か、ある文章で、夏のはじめのころの出来事を書き、その時に水引を、ある効果を考えながら文章の背景につかった。そして秋になっても、水引は衰えず赤くぼつぼつ咲いているのを見て、これはべつのものに変えた方がいいかも知れないと思いながらそのままになっている。そんなことを思い出す。

花には、遠くからながめた時の名前や、のぞき込んでつけた名前や、色によるもの、形によるものなどがあって、これを分類してみたり、名前の花の名のつけ方を比較したら面白いと思う。水引はある程度、遠くから見た名だが、夏中、蝉の声で蜂の羽音をじっと聞いているアンテナのようだ。 ※参考:水引は、和紙をこより状にして、水のりを引いて乾かして作ります。 また、手作業の時代は着色水にひたして引きながら染めていたので、水引の名前になったと言われています。 水引には魔除けの意味があり、神聖な場所との区切りに水を引いて清めることから水引の名前になったと言われています。 2024.11.09 記す。

★あぶらぜみ P.110

ある蝉の研究家が、あぶらぜみを飼育した時の表が、その著書に出ている。一九四〇年の八月二日に産卵をし、翌四一年六月二日に孵化し、四六年の八月二日になって羽化している。蝉の飼育は、土の中のことでもある。根気のいる仕事だと思う。そして個体によっては、羽化が一年おくれるものもあるし、場所によってもちがってくる。

僕はその飼育表を見ている時、地中で実験されているこの蝉の幼虫が、木の根を静かにしゃぶっているあいだに、地上で自分は何をしていたろうかということを考えた。昭和十五年から二十一年の夏までのこと、つまり長い戦争の歴史が作られて行った時代だった。それらの日のこと、特に、学校の講義も休みになった夏に、何をしたかを覚えていないことをほんとうに恥かしく思う。 それらの夏の日に、僕は蝉の声を聞いたような気もする。街の中とはいえ、かなり木の多いところに住んでいたので、確かにあぶらぜみは鳴いていたに違いないが、それもよく覚えていない。ただこのあぶらぜみの羽化したころには山村にいたので、よく森に出かけたが、そこでも蝉が鳴いていたというはっきりした記憶がない。 ※参考:アブラゼミの名前の由来は羽が油に濡れたような色であるから、というものと、油で何かを揚げているような音を出すからという2説があるようです。 夏の夜、長い幼虫時代を終えて樹上で羽化する様子は、白く輝きとても神秘的です。 2025.01.05 記す。

★紫苑(しおん) P.111 庭の紫苑がぐんぐんのびたのは何年前の夏だっただろうか。その夏は雨が多かった。そして夏の日ぐれに、細かい雨が降りかかる紫苑は、そのあたりに、夢の雰囲気ともいうべきものが作られる。紫にけむるそこには、僕の過去がすぐに漂い始める。 ……落葉松(からまつ)の林を歩いたな、下にはいっぱい、苔が青々としていたな。水も流れていたな。……それは紫苑とは何の関係もないように僕には思えるのであるが、何かつながりを持っているのかもしれない。 そうかと思うと、そんなことがあったかどうかはわからないが。僕は急に少年に戻って、かすりの着物を着て、新しい下駄をはいて、どこかの電車道を歩いている。そして手に鳥籠をさげている。何の鳥だかよくわからないが、つい最近までいい声で鳴いていたのに、急に黙ってしまったので、心配になって小鳥の医者にみてもらいに連れて行くのである。

※参考:「紫苑(しえん)」という名前には、次のような由来があります。 花の色から名付けられたと考えられる。花は薄紫色で、広い場所や土地を表す「苑」と組み合わせて名付けられた可能性があります。 中国名の「紫菀(ジワン)」の音読みである。 平安時代に秋の名月をこの花の間から眺めたことから、「十五夜草」という別名がある。 また、シオンの花言葉には「君を忘れない」「遠くにある人を思う」「追憶」などがあり、平安時代の説話集『今昔物語集』に収録されている物語に由来しています。 ※参考:鎮咳去痰作用があり,痰の多い咳,慢性の咳,血痰の混じる咳などに用いる.漢方処方は杏蘇散などに配合される. 観賞用として栽培される.朝鮮では若芽を煮て乾燥し,野菜として利用される. 熊本大学薬学部 2024.11.24 記す。

★つめたがい P.112

僕は貝の蒐集をした経験はないが、遠く九州の海から送ってもらった貝を、多少整理して箱に持っている。それはめったに出したことがない。やはり自分で、どこかの海辺から拾って来たものでなければ、そういう意味での愛情はない。 それならなぜ、僕はつめたがいのようなものを好むのか。正直に言えば理由なんぞないのであるが、これは、必要があれば耳の役目をしてくれそうな気がする。それで、こんな貝をいつもポケットに入れておいて、人にも聞かせてもしかたのない文句を、この貝に聞いてもらうというわけである。時には、懺悔聴聞僧の耳にもなってもらったり、時には、昔の歌の聞き手になってもらうようなこともあるだろう。それで、つめたがいの、きれいに磨き込んだのを一つ持っていたいのである。 ※参考:由来・語源 東京湾周辺での呼び名で『渚ノ丹敷』より。 語源は不明だが、馬や牛の爪に似ている貝なので「爪貝」、もしくは「つべ」はお尻のことなので丸くお尻に似た貝かも。 2025.01.05 記す。

★エーデルワイス P.113 僕がもし欧州のアルプスへ行くことがあって、そこに咲いているエーデルワイスを見ることがあったら、毛ぶかい顔を見ながら言うだろう。 やっとお目にかかることが出来まして、まことに嬉しゅうございます。私の国には、山へ登る人が大勢おります。それはそれは大変な数で、この大多数の人はあなたのことをよく存じております。そして中には、あなたの、ひからびた姿を箱に入れて、大切にしている人もおりますが、実際にこうしてお目にかかった者は極めて少ないので、まことに光栄に存じます。 そんな讃辞をのべながら、この花を見せてやりたい人のことを思い出すだろう。そして自分だけが今エーデルワイスの前にいることを、あまり幸福なことだと思わなくなるだろう。それから日本へもう一度帰ることがあって、スイスへお出になったそうですが、エーデルワイスをごらんになりましたか、と訊ねられた時、ええ見ましたけど、そんなに大騒ぎするほどの花でもありませんよという自分の言葉も考えてしまうだろう。

今は、最近、日本の女流登山家の集りであるエーデルワイス・クラブから頂いたものを持っている。みんな黙って見ているが、欲しいと思う人も多いに違いない。 かかわることなので うっかり間違えて ※参考:エーデルワイスエキスはコラーゲンやヒアルロン酸を分解する酵素を抑制したり、チロシナーゼ活性を抑える作用、消炎作用、殺菌作用などが相乗的にはたらき、アンチエイジング・ホワイトニング効果に優れた成分として用いられます。 また、クロロゲン酸、タンニン、ビサボラン誘導体などを含み、高い高酸化作用によりシワやたるみを防止します。

★どうがねぶいぶい P.114

どうがねぶいぶいがニ三匹夜の仕事机の周囲を飛び始めたら、もう葡萄の葉の運命は決まったようなものだ。朝早く葡萄畑をゆらしてみると、夜葉を食べるために襲ったやつらがばたばた落ちる。幾らかは飛んで逃げるが、多くは踏みつぶされるがままになる。翅を持ちながら何という度胸のいい奴だろう。いやそうではない。なまじっか鞘翅(しようし)なんか持っていて武装しているつもりになっているからつぶされるんだ。愚かものさ。思いあがり方がにくらしいじゃないか。それならやっぱり踏みつぶしてやることにしようか。 僕は、これは葡萄の葉を食う害虫だと信じていたが、徹底的に葉を食べてしまうために、まだ青い葡萄の房がむき出しになり、真夏の太陽をじかに受けるようになって、それで葡萄が甘ずっぱく熟するのかと考えたので、害虫という名を取りのぞこうかと思っていたところだ。 いつまでも葉かげにかくれて恥かしがっては熟するはずもない。 ※参考:ダイコン(大根):属(和名属)ラファヌス(ダイコン)、学名Raphanus sativus、ラテン語読みラファヌス・サティウスラファヌス・サティヴスやダウクス・カロクが ※参考:ダウクス・カロタ:野生人参 ※参考:さや‐ばね【鞘翅】 〘 名詞 〙 甲虫類の背面をおおう前ばね。 キチン化して硬く、飛ぶためよりも体を保護する役割をもつ。 2025.01.05 記す。

★羊 P.115 いい加減のことを言っていても多数の人がそれをほんとうらしく思って感心するのが演説のうまさであろう。その要旨をを一口で言えば、合成樹脂の工業をもってしなければ日本危うしということである。その理由はここでくりかえすまい。国歌の興亡にかかわることなので、うっかり間違えて伝えては大変である。さまざまの表現が、流れるようにあった中で、荒々しいしぶきとなって僕に降りかかって来た言葉がある。 「……そうすれば、わたしは今大蔵大臣をしている。いいですかね。僕が大蔵大臣になればですよ。この化学工業を盛んにしているから、豪州だろうがどこだろうが、羊なんか一頭もいなくなっている……」 僕はもうその先を聞いていられなくなった。この地上から羊が死に絶えてしまう。あの沢山の丸いお尻も、ハイヒールも見られなくなってしまう。何という淋しいことをこの人はすらすらと言えるのだろう。そしてミレエやセガンティーニの絵の中にだけ、かつて地上に住んでいた動物としてその姿を残すようになってしまうとは。

僕は今後羊に会うたびにそのことを思いだすだろう。そしてそのことを話してやる勇気なんかとても持てないだろう。 ※参考:「羊」の語源・由来 「羊」の語源・由来には諸説ある。 茨城県家畜協会の機関誌「家畜茨城」によると、日本では古い時代には羊が飼育されていなかったため古名がない。 古書「和訓栞」には、「羊」の語源は「干支の未(ひつじ)」だと記載されている。 2025.01.05 記す。

★ほねがい P.116

貝類図鑑を見ていると、僕はひどく羨しくなる。何しろ完全に自分を隠してしまうことが出来るし、それがどんなに便利なことだろうと思う。誰が引っぱり出そうとしたって、絶対に顔を見せてやるものか。そう思いながら殻軸にからみつく筋肉に全身の力を集めている時、どんなに気持ちがいいだろう。

僕は気にいらないことがあると、もう誰にも会いたくなくなる。そんな時に玄関で声がするとほんとうに困る。会えば必ずにこにこして、どうです、お元気ですかなど言うに決まっているから、困るというより口惜しいのだ。 そんなに羨しいなら、押入れにでもはいって、中からおさえていたらどうです。 そこで僕の、貝に対する好みがはっきりして来る。どんな殻の中に隠れたいか。何と言ってもこの時こそはほねがいがいいと思う。蛤のような二枚貝の中に閉じこもって、頃を見はからって外の様子を覗くのもいいかも知れないが、そして内緒で舌を出してやりたいこともあるけれど、隠れる以上は憤然として、その中で怒っているのが分らなくてはつまらない。それには角がいっぱいに出ているのを選ぶべきである。 これはどうも大分おかしい。貝を羨む僕の心は矛盾だらけである。一体何のために隠れようとするのか。 ※参考:ホネガイ とは、アッキガイ科の巻貝の一種である。他の貝を捕食する肉食の貝で、前水管溝が棘状に長く発達して、魚の骨格を連想するところから、この和名で呼ばれる。棘は外套膜縁に一列に形成され、成長に伴い回転して背面の棘となる。120度毎に棘が形成されて、二つ前に形成した成長の妨げとなる棘を、自分で切断する。 2025.01.06 記す。

★茗荷(みょうが) P.117 茗荷の花が咲いた。僕の部屋のわきへ茗荷を移し植えたのはもう大分前になるが、うす暗く茂った根もとから、青白く、近よってみればうすく黄ばんで、幽霊のような花を咲かせる。一日でその花は終る。 僕は茗荷を特別に好んで食べない。食べれば食べられるもの、普段忘れていても一向に平気なものの中に入れてある植物である。釈迦の弟子の般特(はんどく)がよく物を忘れ、自分の名まで忘れるので、名前を書いた札を首にかけてやった。その般特が死に、彼の墓からはえたのがこの草、それで「茗荷」と呼ぶ。そんな話だの落語で「みょうが屋」の話などを聞いた僕は、少年のころ物忘れするのを怖がった。

茗荷の花はしみじみと見ているとなかなかきれいだ。ひらひらとして、またくるりとまるまって、あまりきれいなので、何か音楽でもやりたくなる。そして、これを七八輪、真赤な菓子盆にでもころがしてみると、オペラの舞台を見ているような気持になれそうで ※参考:熱帯アジアが原産地ですが、古い時代に渡来して帰化植物として本州、四国、九州、沖縄の山地林野の樹木の下影に自生しています。広く民家で栽培されている多年草です。「正倉院文書」や「延喜式」には、宮中料理に用いられていた記載があることか よく“茗荷を食べると物忘れがひどくなる”と言われますが迷信です。(それは落語の「茗荷宿」から広まった話です) 東邦大学薬学部

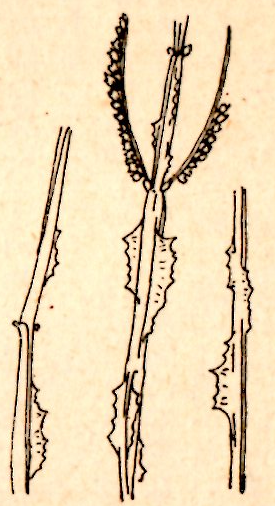

★やまとびけら P.118

新潟県の巻機山(まきはたやま:新潟県南魚沼市と群馬県利根郡みなかみ町の境、三国山脈(越後山脈・上越山地)にある標高1,967メートルの山。日本百名山、甲信越百名山、新潟100名山、越後百山、ぐんま百名山のひとつ)を本沢からの登ろうと思って失敗した。大きな雪塊が崩れ落ち、滝と一枚岩とでどうにも進めなくなり、口惜しい気持ちを重たく抱いて引きかえした。登川の岸に張っておいた天幕に戻ったのは夜十一時をすぎ、蛍がさかんに飛んでいた。この沢は無雪期に登ったものはまだないと言われている。

その翌日は、ザイルをほしたり、岩にへばりついて午睡をしたり、やかましい急流の岩の上ですごしたが、急流にすむ小動物をいろいろ見つけた。 やまとびけらの幼虫は、流れによってつるつるにみがかれた花崗岩の、ほんのわずかのくぼみに、砂粒を集めた実に美しい巣を作っていた。ちょっぴり砂がたまっているようだった。小さい自分の、まだやわらかな体を保護するために、これ以上の工夫は誰にも出来ないだろう。僕はその一つを、可哀そうだと思いながらこわして、中から出てもらった。自然がくだいた色とりどりの砂をこんなに巧みに積みあげ、はり合わせて、ブロック建築を川の中に造っているこの建築師は、きまり悪そうに、頭をかかえた様子をしていた。 こんな格好をされると、なぐらないでくれと小さくなっているように見えて、つい、充分な観察も出来ずに流れの中へかえしてやってしまう。 ※参考:体より思い石で作った巣を移動するときは引きずって歩きます。写真は正に巣ごと引越しをしている姿ですが人間ではこんな苦労は考えられません。 2025.01.06 記す。

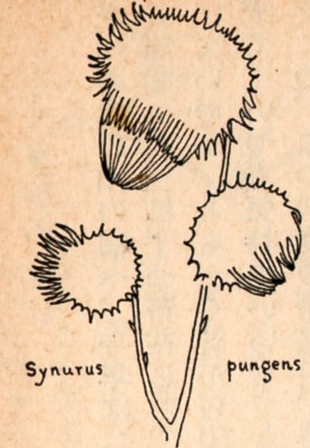

★輪鋒菊(りんぽうぎく) P.119 これは貴婦人の帽子だ。今はこんなきれいな帽子を、うまく頭にのせるだけの自信のある人はいないだろう。この花のことを、今日はわざわざ、まつむし草と言わずにいるのは、この山麓の日だまりが、特別に高貴で、古風なかおりさえしているからだ。 もう丸い種子になっているものもあるが、それがまた帽子屋の坊主頭だ。 どこまで行っても、一向にこの花は減らない。僕はこれから、どこまで登れるか、一人で山へ登る。 するとどうだ。やっぱり秘かな期待が実現して、妖精たちが近よって来る。息をころし、動いてはいけない。妖精たちの襟飾りは、それぞれに翻っているが、風に乗って飛んで来た冠毛を、巧みにつないだ銀色の呼吸だ。

やがてこの草原へおりると、どうだ、みんなそれぞれに、輪鋒菊(りんぽうぎく)を頭にのせて、ファランドールをはじめる。この帽子は、瑠璃色のレースとなって、ななめにかぶるものにも、まぶかにかぶるものにも、甘く涼しい影で顔をかくしている。

僕は確かに眠っていた。秋の太陽があそこにある。妖精たちは、うすい靄(もや)のようになって、時々は透明に光ながら、僕を誘うように山へ消える。輪鋒菊はみんなここにあって、かすかに揺れている。 ※参考:マツムシソウ科の多年草で、日本各地の高原や低山に生育する。 丈は六十センチから七十センチくらいで、初秋うす青紫色の花を柄の先端につける。四センチくらいの花は中心が菊のように筒状花となり、周縁を花びらが取り巻く。一説にはマツムシの鳴く頃咲くのでこの名があるといわれる。西洋松虫草のように園芸化さ れたものもある。 2024.11.22 記す。

★とうもろこし P.120 天竜川に沿って走る飯田線に乗って甲斐駒や仙丈岳を眺めていた。

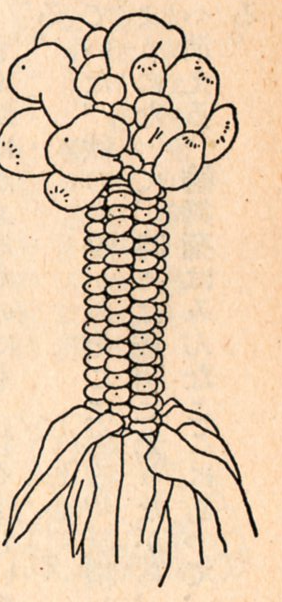

山形県の小屋住まいの時にも、畑にはとうもろこしを植えて大事にしていたし、東京へ戻ってからも、しばらくは重要な食糧だった。 僕はそれらのとうもろこしの中に、お化けを見つけた。黒穂病にやられ、無様にふくれ上がっているのを、三度ほどちらっと見た。その僕の家の菜園にもこの化けものが出現し、ざら紙のノートにその絵を描いておいたものが今も残っている。黒穂病菌は土にまじってそのまま冬を越し、いい季節になると菌糸をのばすという頑強なものらしいが、このとうもろこしの奇怪な姿は、同情のしようもない。 もし僕の指先がこんなふうになったら……もし僕の鼻が……と思うと、土をいじるのも怖くなる。もっとも僕たちだって、小さなことが頭のどこかに引っかかって、それがふくれ上ってどうにもならないこともあるのだが。 ※参考:黒穂病(英名:Common smut)はほとんどのトウモロコシ栽培地で発生する病害です。黒穂病は Ustilago maydis という菌により発生しますが、この菌は土壌および作物残渣上で生存します。この菌は植物についた傷から侵入して、あらゆる組 織に感染することができ、特徴的な炭状の瘤を作ります(図1)。 ※参考:とうもろこしには、食物繊維、ビタミンB群やビタミンCなどのビタミン、カリウムやマグネシウムなどのミネラルといった、さまざまな栄養素が含まれ、便秘解消や美肌への働きなどが期待できます。 2024.11.27 記す。

★四十雀 P.121 郵便局の局長さんが僕に色紙を渡して一つ……という。絵でも字でも……。そこで僕は四十雀の絵を描き、JINSEI WA SHIJUKARA SAIFU MO SHIJYUKARA といたずらをした。それが郵便局の窓口にかかったが、財布が空なのは貯金をしたからだという注釈がついていた。 このごろ、ちょっと久しぶりに、また四十雀の陽気なおしゃべりが聞こえて来る。朝六時半をすぎると、六羽七羽の仲間が、どこをどう飛んで来るのか、僕の窓辺の柿の木や、合歓の木へやって来る。合歓の木には確かに毛虫がいる。実際、彼らがその一匹を、大胆に食いちぎっているのを見た。腹の中がかゆくんならないかと思う。だれも知っているはずの、普通の四十雀なのだが、頬が白いので、頬白が来ていますねという人もいる。

やや性急な、甲高い、うれしいことをさらにさがし求めてはよろこんでいるようななき声が、僕の気持にも一種のはずみを残して、彼らは九時十時になると姿を消す。そんな日には仕事もうまく進むし、大学へ出かけて行っても講義が名調子で出来る。

ところが三日まえから彼らは来ない。家の垣根のそとから空気銃で一羽をうち落した者がいたのだ。今日その死骸を草むらに見つけたが、蟻がいっぱいたかっていた。得意の胸の黒筋も、さびしくよごれていた。 ※参考:名前の由来はさまざまですが、スズメ40羽分の価値があるからというもの、多く(40羽ぐらい)群れるからというもの、「シジュウ」と聞こえる鳴き声からというものの3つの主な説があります。 ちなみにゴジュウカラ(五十雀)という小鳥もいます。 2024.12.08 記す

★すけばはごろも P.122

こうして荒れて行く花壇の、ひとつひとつの草の枯れ方も僕には大変勉強になる。僕自身どんな具合に枯れて行ったらいいかと思うと、いい加減には見ていられない。 そんな庭に、そろそろすけばはごろもがじっと羽を日にほしはじめる。必ずしも今多くなるのではなく、草の若い茎から液を吸っているようだが、葉が落ち、庭の乱れのうちにすき間ができると、この小さな蝉のような姿が目立って来る。羽衣などという、虫としてはいい名をもらっていることを知らないものだから、どれどれ立派な衣装を見せてごらんと近づいと、バネの仕かけがかくしてあるようにぴんと飛んで行って、またどこかの茎へぺたっとはりついている。 蝶は甲虫の仲間とちがって、これはあまり夏休みの宿題用の標本箱には入れられない。網でとるのは大げさだし、指先でつまんでやろうとするとうまく逃げられる。ともかく逃げることのうまいものはこんな五六ミリの虫でも頭がいいように思えるのはどういうことなのだろうか。 ※参考:スケバハゴロモ(透羽羽衣)は、カメムシ目(半翅目)ハゴロモ科の昆虫で、カメムシの仲間です。 本州、四国、九州に分布します。 名の由来は、透明な翅を持つハゴロモの仲間である事から。 2025.01.06 記す。

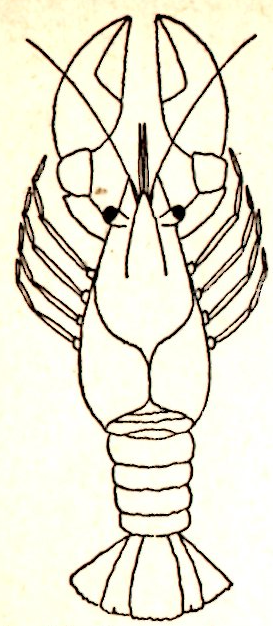

★あめりかざりがに P.123 これがアメリカから渡って来たのは一九二一年だということである。したがって僕は幼年時代にこれを取って遊んだこともないし、はさまれて驚いたこともない。 こういうことは年代をはっきり覚えておかないと、何となく幼いころのあのつめをおさえつけて、ぴんとはねられたような気になる。

誰がとって来るということもなく、庭の水甕の中にいつもこの赤黒い武装者が一ニ匹はとらわれている。そして夜中、時々曲った腰を勢いよくのばすので、びしっという音を立てる。それは案外寂しい音である。そしてこういう動物は、顔付から言っても、持っている鋏から言っても、いかにも頑丈そうなので、放っておかれ、そのために苦しい想いをしなければならない。可哀そうなものである。僕は夜半に、あんまり彼らのはねる音が聞こえると、懐中電灯をつけてのぞいてみる。むき出しの目玉は八方を睨んでいるようだが、やっぱり僕のほうだけを見てもいるようだ。その、何かをねがい、秘かに祈っている様子も、長いあいだみていると分かって来る。

ホントニ淋シイノデス。ヤガテ死ヌコトモヨク分ッテイルシ、ホントニ……。 それも僕には分る。ただ、むき出しの目だまからは涙をこぼすことが出来ないんだね。そうなんだね、と僕は言ってやる。 ※参考:アメリカザリガニは名前のとおり北米原産ですが、なぜ日本で身近になったのでしょうか? 実は人間が持ち込んだのです。 1927年(昭和2年)に、食用ガエル(ウシガエル)養殖の餌として、神奈川県鎌倉郡岩瀬にあった鎌倉食用蛙養殖場に20匹持ち込まれたのが最初とされています。 2025.01.06 記す。

★なぎいかだ P.124 うちの庭にもときどき奇妙なものが出現する。よく考えてみて、原因のおもいいたることもあるが、このなぎいかだはどうしてこんなところにやって来たのか分からない。分からない時にはすべて子供のいたずらということになる。生えたのではなく、さしであったのが、そのままついてしまったのだ。しかし、それ以来近くの家の庭の垣根を気をつけてみているが、なぎいかだは見当たらない。

この先のとがった葉のよなものは枝である。そんなばかなことがあるものかと思うし、百合の仲間だというのも、変な感じがする。幾ら変であっても学問は尊ぶばなければならない。 暖地に生えるなぎの葉に似ているのでこの名をもらったのだろう。なぎの葉を、鏡の裏に入れておくと合いたい人の姿が鏡に現れる。これはその代用にはならないだろうが、なぎいかだが出現して三年目になり、来年あたり、僕はこの花に会いたいものである。

★ぶゆ P.126 昆虫図鑑の双翅目直裂亜目蚋(ぶゆ)科には、ウチダツノマユブユとか、コウノホソスネブユとか、オオキツメトゲブユなど十二匹のぶゆが並んでいるけれど、僕の瞼や目にまで飛びついて来たやつは、一体どれなのかさっぱり見当がつかない。腮鬚(えらひげ)の各節の長さの比をはかって、それで決定することは、はれあがった瞼をぱちくりやりながら出来る仕事ではない。 何しろここは滅多に人間の踏み込んだことのない河べりの藪の中で、そこへ天幕を止むを得ず張った僕は、覚悟はしていたけれどぶゆの攻撃には気が狂いそうになった。頬の片方をやられて、爪でいいいいとおしているうちに、頸の方を三箇所はやられる。それをえいと思ってつねっているうちに手くびをやられる。火を焚き、その煙の中へ顔をつっ込んででもいなければどこもかしこも凸凹になってしまう。人間の尊厳について、むりやりに考えてみようと思ってもだめだ。彼らは死を恐れない。死の恐怖よりも、血を吸うことの方が比べものにならない悦びなのだから始末にいけない。

襲うのか、したって来るのか、ともかく近寄って来る者を最初から除けようといおうのは男らしくない。

※参考:ブユは、ハイキングやアウトドアなどの季節に、山間部に多く発生し、刺されると激しいかゆみや腫れ症状を引き起こす厄介な虫です。

2025.01.06 記す。

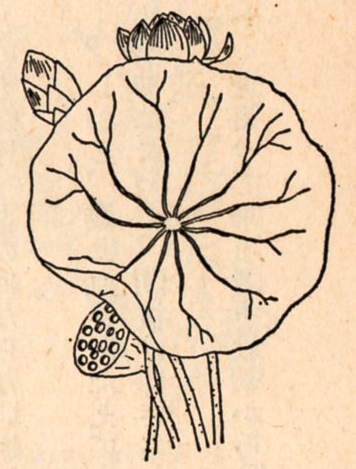

★蓮(はす) P.126

昔は僕もいろいろのことを信じたものだ。両手の爪をちゃりちゃりこすり合わせると、親が死んで家が貧乏になることだの、人のまわりをぐるぐるまわると蛇になることなど、どんぐりを食べるとどもりになるだの……。そしてそのとおりになったら、かなり忙しい。

ある年の夏の夜明けに、僕は幾日も幾日も蓮池へ、花の咲く時の音を聞きに行ったものである。花火のように大きな音がするのかと思って、明け切らぬ池畔(ちはん)に出かけては耳を澄ましていた。 どんなに静かにしていても音は聞こえなかったけれど、花火でも、しめっているとブスッというだけのこともあるのを知っていたから、なかなか期待を捨てなかった。そしてひょっとするとそこから何かが飛び出すかも知れないとさえ思っていた。 今度はポンと言った。けれども鯉がだましたのだ。 今僕が、格別の遺言を書き残さないで死ぬと、金紙と銀紙で作った蓮の花を、棺の前に置かれるだろう。白木の道具とこの金銀の蓮が、僕の死んだことをはっきりさせるのだが、そこで、棺の中から僕はポンと言ってみたいものだ。その時に、蕾だったその造花が、うまい具合にひらく仕掛けまで作っておきたいものだ。 2024.11.23 記す。

★べにひかげ P.127 九月の山にはべにひかげが多かった。清水峠を中心に、千八九百の高さでひろがる上越国境の山々には、尾根のところどころに小さい池があり、その付近には、いわしょうぶの白い花がいちめんだった。その花穂の一つ一つに、べにひかげがとまって、体をいろいろに曲げながら蜜を吸っていた。翅の色の紅が、朱に近いほど鮮やかなものもいたし、黄土色に古びているのもいた。しかし、それだけ群れていても、鳴かない蝶は実に静かだ。そして手を振って歩くと、ニ三匹一度につかまえてしまうこともあったし、記録をつけるためにひろげた手帳にまで来てとまって行くのもいた。 どれどれ、見せて。あたしのことなんて書いたの?

「あきあかねの大群が風向とは無関係に清水峠の方へ進んで行く。べにひかげは花の上から動かない。オンナジ花ニオンナジ蝶々」ほら見てもいいけど何のことか分からないだろう? ね?

天幕がばたばたとさわがしい風の朝、蝶たちは、いくぶんか羽を持つ身の不幸をかみしめながら、黄ばんだ草の中へかくれて、風に対してさからうこともなく、従順に閉じた翅をたおしていた。これも高嶺に棲む蝶の、風をよける習性の一つであろうが、多くの蝶におくれて秋の山に静かに住むものの謙虚な生き方が感じられた。 2025.01.07 記す。

★笹魚 P.128

植物に寄生してその一部を片輪にする昆虫はたくさんいるけれど、川に落ちて鰭をふり出し岩魚(いわな)になるということまでを人間に考えさせるのだから、大した芸術作品である。僕はていねいに写生してから鱗の一つをはがしてみたら、ニミリほどの紅色の幼虫が出て来た。 その後、訪ねて来たお嬢さんが、ほんとうにこれが岩魚になるのかと思いましたから、実物を見せて、これですよ、安心して下さいと僕は話した。そして、もう一つの鱗をはがして、ね、これ、この赤いの見えるでしょう? そう言ってささたまばえの点のような幼虫を見せると、彼女は言うのだった。なるほどねえ。これが岩魚になるんですか。そんなふうに感心されると僕はもう何も言えなくなってしまう。 ※参考:笹魚が本当の魚になるはずがありません。その正体は、ササウオフシ(笹魚附子)という「虫こぶ」の一種なのです。虫こぶというのは、虫嬰(ちゅうえい)、あるいは英名でゴールとも呼ばれます。昆虫が卵を産み付ける刺激あるいは幼虫の分泌物によって、植物の細胞の一部がコブ状に異常変化してできる、腫瘍(しゅよう)のようなものです。稈からタケノコが生えているように見える笹魚ことササウオフシは、その名もササウオタマバエ(笹魚玉蝿)という、タマバエ科の昆虫(でも成虫はカのように見える)が、笹の新芽に卵を産卵することで発生したものなのです。ひとつの笹魚には、一頭の母親が産んだ卵から産まれた、たくさんの幼虫が暮らしています。保育器もしくは「ゆりかご」のようなものです。春から初夏にかけて羽化し、笹魚の中から外界へと飛び立っていきます。けれども中の幼虫がすべていちどに羽化するわけではありません。ここが、このタマバエの面白い生態です。 2025.01.07 記す。

★くつわむし P.129 夜汽車に乗って居る時に、虫の声は、奇妙にはっきり聞こえる。何か訳があるのだろうが、走っている汽車の窓へ、チンチロリンと声だけが投げ込まれて来りすると、僕は一段と旅らしくなる。遠くの家の灯が見え、その家の軒に吊るしてあるらしい虫籠で、くつわむしが景気よく鳴いているのが、すぐそこのように聞こえることもある。

昨夜も十二時近かったと思うが、秋風の中であまり虫がよく鳴いているので、懐中電灯を持って、露にぬれながら近くの草原を小一時間歩いて見た。ころぎ、くさひばり、まつむし、うまおいなどが多かったが、遠くの畑の方から、くつわむしのやかましい声がするので、そこまで行ってみた。

遠くだと思ったが、こんなに遠くだとは思わなかった。途中で戻ろうかと思ったが、僕をこんなに歩かせた正体をどうしても見てやりたくなった。それは畑のへりの茶の木の中だった。電灯をつけると鳴きやむかと思って、繁みに顔をつっこんでから灯りをつけたが、くつわむしはただ夢中になって音を出していた。くびのあたりの発音鏡が、せわしなくハート形になってふるえているが、どこでどうして音を出しているのか本から得た知識をここで確かめてみることはむつかしい。この褐色の、でっぷりしたくつわむしは、狂ったように音を出し続けている。彼はもう自分の音を出す目的などはとうの昔に忘れたように、自分のジャズに熱狂していた。 ※参考:名の由来 ●鳴き声がくつわの音(たづなを引くために馬にくわえさせる金具がくつわで,これが馬の動きに合わせてガチャガチャと音をたてる。) に似ているから。 2024.12.12 記す。

★とりかぶと P.130