(講談社現代新書)昭和四八年一月二四日 第ニ刷発行

★中根千枝著 昭和四八年一月二四日 第ニ刷発行 講談社現代新書 まえがき P.3

どこの国の人の場合でも、自分の生れ育った文化と異なる文化の人々と接するということは、決して容易なことではない。言語が異なるばかりか、風俗、習慣の違いは生活全般にわたってさまざまな面に顔を出し、この違いを乗りこえて、ともに仕事をしたり、友情をもつということは、なみたいていのことではない。 特に、日本人の場合、日本にいる限り、特殊な立場にある人々を除いて、異なる文化をもつ人々に接する機会が皆無に等しい。異国のことを知識としてはもちえても、肌で知るというか、直接の経験がないために、異なる文化というものがいかなるものであるかを、本当に理解することはむずかしい。したがって、異なる文化をもつ人々といざ接触した場合には、いわゆるカルチュア・ショックがことのほか大きいものといえよう。 今日、日本の経済の発展、世界的な国際化の進展により、各分野における国際交流がとみに活発となり、外国人との接触は急激に増加してきている。同時に、日本および日本人に対する外国人の人々の関心も急速に高まり、両者の接近は、好むと好まざるとにかかわらず、さけられない状態にあるといえよう。私たち日本人にとって開闢以来はじめてのこうした経験は、よきにしろあしきにしろ、強いインパクトをわたしたちに与えている。 一方で、エコノミック・アニマル論がさかんに論ぜられ、他方、現地の日本人にとっては、外国人側から日本人への非難、攻撃の形をとるものと、それを受けて日本国内において、日本人の心構えとか、姿勢についての議論の二つがあるが、このいずれもが、ともすれば、一方的な見方をしたり、経験的な分析なしに行われている。これでは、両者は依然としてすれ違っており、どうみても生産的、建設的な方法とは思われないのである。 そこで、私は、この問題をもっと経験的なレベルで、社会人類学の立場から分析し、その正体を追究してみたいと、かねがね思っていた。この関心と『タテ社会の人間関係』(講談社現代新書)を生んだ日本社会(日本人)への関心が合流したのが本書である。すなわち、本書は、必ずしも海外とは限らず、私たち日本人が異なる環境におかれたり、予知しなかった場面に遭遇したとき、どのように反応するものか、そして、その反応の基盤をなす日本的システム、価値観には、どのような理論的特色がみられるか、ということを考察したものである。いいかえれば、ソトにあらわれた諸現象は、ウチのなかに機能しているシステムと、どのように結びついているものか、また、そうした諸現象を手がかりとして、ウチにある構造がどのように見出されるかが主たる関心となっている。 第一部は、異なる文化との接触の場における、個々人を通してみられる諸現象の分析に主眼がおかれ、第二部は、それの背景というか、原動力となっているウチなるシステムの顕著な特色のいくつか(お互いに関連している)を考察したものである。もちろん、それらのシステムは、さきに出した「タテ社会」のそれとはいささか違っているが、『タテ社会の人間関係――単一社会の理論』の姉妹編をなすものである。したがって、本書が特に対外的な問題に関心のある人ばかりでなく、「タテ社会」の読者のご好意(反論をふくめた広い意味でのご関心)とご期待にそうことができれば、著者としてこれにすぎる喜びはない。 一九七二年十月一日 中根千枝

第一部――カルチュア・ショック――異文化への対応

1――異なる文化の拒絶反応 P.10

社会の複雑なシステム いずこの社会においても、個人の社会生活は、目に見えない網の目のようにはりめぐらされた複雑なシステムの中で行なわれている。それは生物体のようにつねに生きて動いており、全体として統合されているが、単純な一つの体系ではなく、無数のシステムが重なり合い、交錯して機能している。それぞれのシステムは機能の強弱、可変性の度合において必ずしも同じではない。このようにシステムは固定化したり硬直しているものでないために、各々のシステムの中で、また異なるシステムとシステムとの接点において、個人の行動はさまざまな選択の余地が与えられている。無数の社会的規制のルールがあるにもかかわらず、個人の行動に相当な自由度が許されているのはこのためである。快適な社会生活とは、この自由を享受すると共に、システムをさまざまに利用して個人の欲求を実現しうる状態にあることである。 それぞれの個体に違いがあるように、個々のシステムの基本原理は同一であっても、その機能の度合、可変性の度合、ならびに、各々のシステムの統合のされ方というものは社会によって相当異なっている。その違いが特定現象に端的にあらわれると、私たちは「文化が違う」という認識をもつのである。それが自分たちの生れ育った社会のものであれば、特に説明されたり、考えなくとも、肌で知っており、きわめて自然に対応できるのである。しかし、これが他の社会の場合であると、それはきわめてむずかしく、その全貌を把握したり、その深部にまで達するということはほとんど不可能である。

文化の違いの根強さ P.11 たまたま私が出席したある国際的な学者の集りで、新しい研究機関ができることになり、そのセンターがアメリカの首都ワシントンにおかれることになった。国際的な研究機関であるので、その所長は国籍を問わず選ばれることになり、その結果、そこに出席していた英国人の学者にみんなの意見が一致した。ところがその英国人は「アメリカにおかれるセンターの所長になる資格は私にはとてもありません。なぜならば、アメリカのやり方に私が精通するということは不可能です。事務の運び方一つをとってみても、英国のやり方とずいぶん違います。外国人の私にはとてもわからないことが多く、とうてい、そのような責任のある仕事をしていく自信がないのです」とはっきり断ったのである。同じように英語を母国語としながら、また、その教授はアメリカに滞在した経験もある方で、私はその時、「あの方にして……」と文化の違いの深さをいまさらのように感じたことであった。 また、反対に、アメリカ人の定年に近い教授が、しばらく英国に滞在して、イングランドの田舎がたいへん気に入り、イギリスの友人に、定年後ぜひここに家をもって住みたい、といったところ、その友人は「それはおやめなさい」と忠告したとという。その理由は、「あなたは決してイギリス社会の一員とはなれないからだ」というわけである。期限つきの滞在者として生活するのと、そこの一員として生活することはまったく異なるものだというわけである。システムからはずれた生活ほど味気ないものはない。外国人がその滞在国で、ともすると滑稽にみえたり、どことなくさびしそうにみえるのはそのためである。どんなにその国の風俗習慣になじんだといっても、二十歳をすぎてから生活するようになった異国においては、外国人はどこか大きくピントがはずれているところをもっているものである。 日本人以上に日本的な生活をし、日本に関する知識、教養において日本の平均的インテリをはるかにしのぐような外国人が時たまいるが、彼らの特色は、時として、日本人だったら絶対にしないということを平気でやることである。「変な外人」とはうまい言葉である。文化とはそれほど深く根をはり、複雑なシステムをもっているもので、その中で育たない限り、どんなに努力しても完全にマスターすることのできないものである。2025.02.23記す

カルチュア・ショック P.13 だれでもはじめて知らない国へ行ったとき、たとえ、その国の言葉が話せても、非常にとまどうのは、この複雑なシステムがあらゆる側面にあらわれて、拒絶反応を示すからである。きくもの、みるものすべてがめずらしいという、その社会にコミットしない観光客のレベルはともかく、何か目的をもってその国に行った場合、その拒絶反応は大きなショックである。これがいわゆる「カルチュア・ショック」とよばれるものである。 これに似たことは、同じ国の中で、たとえば、田舎育ちの人が都会で生活するようになるとか、反対に都会育ちの人が田舎で生活するようになったときにみられる。しかし、これは、ここで問題としている「カルチュア・ショック」と似てはいるが質が違う。この場合は、同一の統合体の中での違いであるから、異なるようにみえてもその基本原理は同じである。これは、ちょうど方言の違いのようなもので、文法の違いではないのである。 カルチュア・ショックは、どの国の人でも異国にはじめて行った場合に、きわめて明確に受けるものである。そして、その度合はそのときの年齢が高くなるほどひどくなる。特に、はじめて故国から出て外国に行った場合が強く感じられ、はじめての国でも、前に他の国に行ったことがあればずいぶん違う。 日本人の場合、特にカルチュア・ショックがひどいのは、日本社会というものが同一民族で構成されており、島国で、大陸にある国のように異なる文化をもつ社会と隣接していないため、自分たち以外のシステムが存在することを、国内にいて実際に知る機会が皆無であるためである。私がロンドン滞在中、興味深く思ったのは、ヒマラヤ国境のチベット人の村長さんがロンドンにはじめて来たのであるが、この人のほうが、日本のインテリよりもずっとカルチュア・ショックをうまく処理していたことである。彼にとってのショックは、ほとんど技術的というか物質的に関することであって、対人関係ではない。日本人の場合と反対である。彼の故国チベットは内陸にあり、いろいろな民族にかこまれているばかりでなく、その村が隊商ルートに位置しており、その村長さんにとっては、異なるシステム(社会)の人々に接するということは、日常茶飯事であり、何らの抵抗をもつものではなかったのである。イギリス人のそれも、また一つの異なるシステムにすぎないのである。 カルチュア・ショックの最も大きい、また深刻なのは対人関係であるから、西欧と変わらない工業化の水準にありながら、日本のインテリのほうがチベットの村長さんより、はるかにハンディキャップがあるのである。 さらに、日本では、海外に出る人々の大部分が二十歳を過ぎてからであるためと思われる。これは、すなわち、パーソナリティができ上がってしまい、また、全教育課程を日本ですました年齢であるので、日本的思考のパターンが強くしかれてしまっているため、異なるシステムとの出会いにおいて、こちら側が弾力性を欠き、正面衝突しやすいからである。 ここでは、こうした日本人が異なる文化に接したとき、どのような現象がみられ、どのようにカルチュア・ショックを処理しようとしたり、また、それをのりこえようとするかを、さまざまな側面から考察してみたいと思う。特に筆者がより多くのケースを知っているアジア諸国(主としてインド、東南アジア)での日本人の対応の仕方を中心に分析する。しかし、これは欧米をふくめて、異なる文化への日本人の行動、思考に共通する問題であり、アジアに焦点があるのではなく、アジアにおいていっそう顕著にあらわれる、日本人の行動ならびに思考の考察というのが正確な意図である。

2――日本文化(システム)への逃避 P.16

日本食への執着 カルチュア・ショックというものは、快感よりも不快感をともなうものである。それは自分たちのやり方がうまく機能しなくなるからである。舗装道路の上を快適に走っていた車が急に起伏の多いガタガタ道にさしかかったり、道がなくなったりして立ち往生するのと同じ具合である。また、左側通行になれた者にとっては、それが右側通行になるようなルールのシフトがある。こうした場合、いかなる道でも行くことが可能な、馬力のある、またさまざまなケースに備えをもったジープが必要なように、こちら側の態勢がよほどしっかりしていなければならない。しかし、そうした装備を自らのシステムとしてもっている個人は非常にまれで、多くはそうした境遇にさしかかって、さまざまな試行錯誤をくりかえして鍛えられていくわけである。 このプロセスにおいて、発展性とか積極性そして弾力性に乏しいと、自分たちのシステムへの逃避という形になる。そうであれば、当然、ことはあまり進展せず、非建設的で、苦労も多くなる。もちろん、どの文化に育った人でも自分たちのシステムを完全に放棄するなどということはできないのであるから、問題は、相手のシステムに対して、どこまで譲歩するかということになる。たとえば、基本的な点で自分たちのシステムを堅持し、末梢的な点で譲歩するとか、あるいは性分として末梢的な点まで固持するというあり方がある。日本人の場合、どうしても後者になりやすい。これだと、異文化への適応、異文化の摂取が貧しくなる。 たとえば、現地でコックをやとっても、そのコックに現地料理をいろいろ作らせて、その中から好きなものを発見していくというよりは、日本の家庭料理を作らせることをおぼえさせるという方向が圧倒的に多くの日本人滞在者によってとられている。自分たち故国への依存度は年齢とともに高くなることはいうまでもないが、戦前の一般家庭の食生活がいまほど変化にとんでいなかった時代に育った現在の中年以上の人々は、特に外国の食事になじみにくく、日本食(米、味噌、醤油の使用によって代表される)への執着は強い。本当は、どの国においても、その土地の食生活が最も適しており、おいしいものだと私は思っている。それは、気候風土にあっているばかりでなく、その文化全体のシステムにつながってりるからである。海外で日本の方にお招きを受けると、八〇パーセントは「今日は家で日本食を用意いたしましたから」と特別の感情をこめてご親切を披歴される。そのお志をありがたく受けようと最大の努力を払うものの、その土地のシステムから浮き上った日本文化の断片に直面するのはわびしいものである。

自分のやり方にしがみつく P.18 日本文化は、ある意味でこの「日本食」によく象徴されているような気がする。まず、日本という国土をはなれると、たちまちにして料理の限界につきあたり、料理法が単純なだけに、材料の限界は救いようもないのである。たとえば、インド米で作ったおすしなどそのよい例である。あんなにインドカレーとすばらしくマッチするお米が、みるも無残な食物となるのである。その意味で日本式クッキングというのは、風土、文化の制約がきわめて強く、中国料理やフランス料理に比して、ひどく国際性がないのである。 人にもある程度同じことがあてはまるといえよう。異なる文化に対応するわれわれの側の文化の制約がきわめて大きいのである。したがって、外に出るとどうしてもひよわなのである。そのために、いっそう内向的となり、日本文化の断片にしがみつこうとすることになる。自分たちのためにも日本のやり方に自信をもつ以外なくなるので、それは何よりもよい方法だということになり、これで現地の人々と接していくことになる。その結果は、現地の人々にうとんぜられ、現地の人々を仲間に入れることもできず、現地社会から浮き上った島のような日本人コミュニティが形成される。そこでは現地の人々の悪口をいい合って気晴もまた相手側もたいへん苦しむことになる。

3――表現と実行のあいだ P.20

「おくれている」という先入観 カルチュア・ショっ区の不快感が拡大されると、現地に対するアプローチは冷静な知的な者より感情的な要素が大きくなる。すべての現象が気に入らなく、また、低次元にみえてくるのである。それに反比例して故国のシステムが理想化されてくる。東南アジアなどに駐在する日本の方々からさんざん現地のひどさをきかされ、その後、判でおしたように「私はしみじみ日本に生れたことを幸福に思いますよ」と相手国に対する侮蔑と自己満足の披歴が結論として出されるのである。日本にいてはわからないありがたさがわかったということは結構ななことであるが、異なる文化への考察があまりにも貧困であることが、その人の本格的教養の低さを露呈してわびしい感じがするのである。そして、またそれが現地滞在の日本人の一般的なスタイルとなっていることは、これからますます国際的な活動が要求されている日本にとって、深刻な問題である。 現地の人々のすることで何がいったいそんなに彼らの気に入らないのか、また気にさわのかを少し分析してみると、まず、日本式やり方と違う点である。これは数限りなくあり、たとえば、マレーシアではとか、マレー人はという主語ではじまる彼らの指摘する数々の諸現象をきいていると、それはイギリスやイタリアでも同じであることが多い。もし、これが先進国とされているイギリスなどであったら、この日本人たちは、それほど攻撃することはないであろう。東南アジアはおくれているという大前提をたてて、日本と違う諸現象を、すべてそれを解いていこうとするところに、こうした見方が出てくるものと思われる。そして、ここにみられるのは、自分たちのシステムは正しく、普遍的であり、相手のシステムがまちがっており、特殊だという考え方で、日本のわれわれのシステムが少し変わっているのではなかろうか、特殊性は日本にあるのではないかということをいささかも考えてみようとしないことである。こうした自分たち自身の文化に対する反省は、海外経験が回を重ね、通算四~五年をすぎた日本人にしてようやくできてくるのである。

ゴムのように伸びる時間 P.21 もちろん、彼らの指摘する諸点の中には、その国特有なものもある。たとえば、約束の期日、時間がほとんど守られず、のびてしまうことなど、ゴムの産地として名高いマレーシアでは英国統治時代からいわれてきた「ラバー・タイム」というのがある。ゴムのように伸びる時間の感覚である。熱帯ではどの国でも多少こうした傾向があるのがつねである。これに対して、約束した日時を守らないといって二年間も憤慨しつづけて過ごす日本人などがある。何度か同じように時日を守られなかった経験をもった場合には、怒るよりも、まず「なぜだろう」と考えるべきである。必ず何か理由があり、そのおくれ方自体に一定のシステムがみつかるものである。たとえば、一ヵ月といった場合はだいたい二ヵ月を意味するとか、表現というものは必ずしも実際の数を意味しないということは、どこの文化にもあることである。 シンガポールで建造物の契約をした日本の業者は、四ヵ月予定ということで約束したのに六ヵ月になっても完成せず、たいへん窮地にたたされ、大騒ぎとなったのであるが、それを請負った華人の方は、「われわれが四ヵ月といったときには、だいたい八ヵ月か一年かかるものだということぐらい知っていてほしい」というわけである。東京の業者が四ヵ月というのと、シンガポールの業者が四ヵ月というのは意味が同じではない。額面どおり実行されるということは、その土地の経済のシステムが、それでいかないと、いろいろな支障をきたすという条件に支えられているか、また、たまたま習慣的に額面どおりのルールができている場合である。日本でも田舎にいけば、東南アジアほどひどくなくとも、相当似た現象がみられるのである。それはそうしてもさして困る人々が出ないからである。シンガポールの業者の多くのように、自己資本でやっていれば、自転車操業で、一日の違いで金利にひびくという多くの日本の業者とは、背景となるシステムが違うのである。 日本で生活していても、実際、約束が守られないことはいくらでもある。そうしたとき、同じ日本人でも、東南アジアで約束が守られなかったときのように、ひどく怒ったり、相手を軽蔑したりはしない。それは、その約束が守られなかった背景となる理由がよくわかっていたり、その守られない範囲(度合)というものが慣習的にわかっていたり、また、どうしたら、相手に実行させることができるかといった方法を知っているからである。東南アジアでの違いは、質的なものではなく、その度合、方法の違いにすぎないのである。一定のシステムのない社会というものはない。システムがなかったら、彼ら自身でさえ、つつがなく生活できないはずである。外国人がうまくいかないというのは、決して相手が悪いのではなく外国人がそのシステムを知らないからである。「郷に入っては郷に従え」とは実に含蓄のあるふるい言葉である。人々の表現の背後にあるシステムを探り出し、その表現の真に意味するところを知らなければならない。表現は真意を伝達する手段であるが、真意をそのままあらわすものではない。ある時は真意と反対の言葉が使われる。日本でも決して招く意志がない場合でも「ぜひ一度お立寄りください」などと平気でいうのもその例である。その土地の慣習をよくのみこんでいれば、その誘いが本当に行ってよいものか、行くべきでないものかの判別が充分つくものである。 また、システムの違いと同時に注意しなければならないのは個人差である。私たち日本でも「あの人がいったのだからまちがいはない」とか、「あの人のいうことは信用できないからなあ」などと個人差によって判定することはよくある。相手とする人々の背景をよく知り、こうしたキメの細かいアプローチをしてみると、たいへんよく約束を守る人がいるものである。また、「明日まいりましょう」といったとしても、その人の背景をよく知っていれば、あれではとても来られないだろうと充分判定のつく場合も少なくない。いったとおりしなかったといって、一方的怒る資格はこちらにはないのである(また怒ったところでなんにもならない)。むしろ、相手に対するこちらの判断がまちがっていたのである。日本社会においても、いったとおりにしない例は数限りなくある。その違いは、表現と実行の間の距離と表現のスタイルなのである。それは文化によって培われた感覚の相違ともいえよう。2025.02.26 記す

4――特定ケースと一般化の問題 P.25

低いイメージ 外国人というものは、どうしてもきわめて限定された数、種類の現地の人々としかつき合えないものである。内向的な日本人の場合、その範囲はいっそうせまくなっている。よほど恵まれた交友関係をその土地の人々の中にもって、その友人を通して広範な人々を結ぶネットワークの世界に誘導されない限り、その土地はとざされた社会である。どの国でも積極的に外国人に近づいてくる人々というのがある。それは周知のように、あまり歓迎すべき種類の人々ではないことが多い。その土地の本格派というかよい人々と接するためには、こちらがある程度積極的に出て、相手を魅きつけるだけの力がなくてはならないのである。どの国でも日本社会ほど肩書は意味をもたないし、人物そのものの魅力、実力が高く買われる。相当な肩書をもち、日本でつねにチヤホヤされるのに馴れている人が、外国でさびしそうにしているのを見ることがある。タテ社会でない外国では、おもしろく働きかけない限り人は近づかないからである(もちろん、何か利害関係があり、相手を利用しようという魂胆のある場合は別であるが)。 肩書を別にして、相手をひきつけるというタイプの人々は少ないし、また、そうした努力をするという習慣が日本にないために、日本人は、なかなか現地の人々の中に入っていけないのがつねである。実際、日本人の現地の人々の一般的な印象というのは、多く使用人のケースがもとになっていることが多い。そうすると、どうしても階層の低い人によって代表されるために、その観察結果はいっそう貧しいものになってくるのである。その使用人を拡大したものが、インド人であり、マレー人であるということになりやすいのである。この一般化は、階層差の大きい社会ではいっそう誤った考察を生みやすい。 私はインドに滞在していたころ、ある上流のすばらしい教養の高いインドの婦人に、たまたま私を訪ねてきた日本の商社の方たちを紹介し、ごいっしょにお茶を飲みながらお話したことがあった。その時、その日本の方々が、相手がインド人であるということであろうが、ちょうど彼らの使用人に対するのとかわらない態度が話の端々に出、私はとても恥ずかしい思いをしたことである。そうした反応に対して、その婦人はあたかもそれに少しも気がつかないようなおおらかな態度を始終維持されたので、そのコントラストがますますひどく私に感じられたことがあった。もし、この日本の商社の方々が、カルカッタなどでインドの上層の人々と社交的なおつき合いをもち、教養の高いインド人というものを知っていたら、決してこんなことはなかったであろうと思ったことであった。

品の悪くなった大学教授 P.21 同じようなことは、シカゴのある有力な方の夫人からきかされたことがある。たまたまその夫人のお宅を訪ねた日本人の留学生が、態度も言葉も学生同士のもので対応し、ずいぶん礼を失していたということである。学生のやりとりがアメリカ社会一般なものだと思いこんでいるために、あのようになってしまっているのでしょうが残念なことです、と夫人はいわれていた。私も、アメリカにかつて留学したことがあるという大学教授が、アメリカに着いて急に品が悪くなったことを目撃したことがある。かつて留学したころの学生のやり方がそのままアメリカの社会生活だと思いこんでいるためである。 学生として滞在することと、社会人として生活することはずいぶん違う。その点、人を訓練することにかけては、比類をみない英国人の次のようなやり方はなかなか行き届いたものである。かつて植民地であった国が独立して、イギリス人にかわって、近くその国の人たちで運営されていくということになり、その候補者たちを英国に留学させるという時代があった。そのとき感心したのは、まず、学生として留学させ、コースを終えると、次にはスタッフとしての訓練のため、大学の教官と同じ部屋を与え、同僚の待遇とし、すべてイギリスの教官と同じレベルでつき合いをさせ、スタッフとして上位にたつ者の社会的に必要なことがすべて知らず知らずのうちに会得されるようにしたのである。

ヨソモノとしてでなく P.28 外国に滞在した者にとって、その国の(人々の)イメージは、そこで接触した人々によってつくられるのがつねである。その当事者の貧しい人間關係は、その国に対する貧しいイメージとなりやすい。 日本における長期滞在の外国人の多くが、必ずしも日本に対して好感をもっていないということは、一つには、日本人の中にとけこんでいくことがむずかしく(これは日本の場合、社会組織と言語による壁がとくに厚いため)、きわめて限定された人々としか接触がもてないということに密接に関係しているものと思われる。さらに、彼らは内向的な日本人と違って、できるだけ、それぞれにとって望ましい日本人に会いたいと思っているのに、なかなかそれができなかったり、また、たとえ会うことができても、言葉ができないために意思疎通がうまくいかなかったり、日本人のほうが人見知りをして、すなおに対応してくれなかったりする結果、相当ひどい欲求不満になっており、日本に対する彼らの悪感情を助長したりしている。これが極端になると、留学生会館に落書きされたように「われわれはすべての日本人を憎む」などという例になる。 外国人というものは、どの国においても不安定なマイナス要因(文化的にも社会的にも)をもたざるをえないので(これは滞在の期間が長くなればなるほどじわじわと感じられてくるものである)、それが相手国の人々への感情に転化されやすい。したがって、よほど運よくその国で好感や尊敬のもてる人と親しく接触する機会がない限り、どちらかというと、現地では相手国の人々の悪口をいいたくなるものである。 こうした外国人の気持は、外国に長く滞在した経験がないと、なかなかわからないものかもしれない。ほんの何気なくいったことが、相手にどんなに傷をおわせるものか、という推察ができないのが多くの日本人であろう。特に”外人”というヨソモノ扱いが前提となりやすいため、日本人側からの非礼は、彼らにとって相当なショックを与えているものと考えられる。ちなみに彼らが"外人"という用語で呼ばれることをどんなに嫌っているかは驚くほどである。 彼らは"外人"としてではなく、個人として、その実力、身分、職業にふさわしい扱いをしてほしいのである。実際、私自身ロンドン大学の大学院で学んでいたころ、イギリス人の学生と同じように、教授がきびしく指導してくださったときの満足感を思い出し、外国人学生にいい意味でも決して差別しないような指導をすることにしているし、よくアポイントメントを求めてくる外国の特派員たちにも、日本の記者に対するものとまったく変わりない態度、やり方で接することにしている。こうした態度は外国人にとって、(日本的標準からすれば)きびしすぎるようであるが、結局、信頼感とある種の満足感を与えるものと思っている。少なくとも双方のカルチュア・ショックがミニマムになるのであろう。カルチュア・ショックをのりこえたときに、本当に相手を知ることができ、交流がノーマルになるのである。 日本人は、自分たちを外国人がよく理解していない、とか、外国人には日本のことがわかるものか、という気持ちが相当強いが、もしそれが事実であるとすれば、日本人は外国の人々をよく理解していないし、外国のことがわかるはずがないということになる。これは相対的なもので、外国人にとっては、どの国の文化をとっても理解の限度はあるが、国によって理解できる国とできない国があるなどということはない。「彼らにわかるものか」という日本人の気持は、日本人側の彼らに対するカルチュア・ショックを反映しているものにほかならないのである。 私たち日本人がこのカルチュア・ショックをのりこえない限り、日本(人)に対する必要以上の悪感情は去らないだろうし、"外人"たちも、本当の日本人の姿、日本社会のよさ、複雑さをしることは困難であると思われる。 私が"外人"として差別をしないために親しみを感じるのか、ときに私が日本人であることを忘れたような、日本人に対するひどい悪口を訴えられることがある。そんな時、私は不快感を感じながらも、相手の貧しい(きわめて限られた)人間関係(日本社会における)に同情せざるをえない。こうした外国人の日本人への悪口は、日本人の外国滞在者のどの国の人々への悪口と同じように、その人のパーソナリティ、おかれた環境を語るものであることが多い。もちろん、これらの中には私たち自身反省を要するもの少なからずあるが、極端な悪口(礼賛も)は、五〇パーセント以上は、その人自身を語っているのであって、それほど気にする必要はないとみている。いいかえれば、彼らが一般化しようとしている対象を語るデータとしての価値はきわめて低いのである。

5――日本的システムの強制 P.32

インド人の鍵 海外で仕事をする多くの日本人は、それと知らずに、一方的に自分たちのシステムを相手におしつけてしまっている場合が少なくない。そしてそれが、こちら側の善意とか好意によって一毫の疑いもなしになされていたりするので、ことはいっそう悲劇的になるのである。次に記すのは、そのよい例で、青年海外協力隊の一員として、インドの農村の幼稚園で教えていた日本女性の経験である(これはその方が去った後、私がそこを訪れ、彼女の同僚からきいた話である)。 この人は、この幼稚園で、本箱や用品箱の鍵をいつも閉めることになっているのを知り、こんなに幼いころから、鍵をかけなければ物がなくなるようでは、教育上なげかわしいことだと深刻に考えてしまった。鍵をかけなくても物をとられないような子供たちに育てなければならない。それが自分の使命であると信じて、鍵をかけないで物がなくならないようにと、子供たちに説得し、その一年間あらゆる努力をしたのであったが、それはついに不可能なことで、彼女は絶亡的な気持で帰国した、というのである。 相手のシステムを知らないということは、その当事者にとって大きなエネルギーの浪費である。というのは、インドでは、鍵をかけるということは必ずしもだれかが盗むだろうという(相手を悪人とみなす)猜疑心からではない。ここのものを私(鍵をかける人)が知らないうちにちょっともっていかれては困る、すべて親しい家族の人々であるし、また、使用人も古くからいる家族成員のように信頼できる者ばかりで住んでいるのだが、そうした人々の間でも、みな個人のものの入っている戸棚や机の引き出しなどは鍵をかけているのが普通である。鍵をかけるということは、私たちにとって、きちんとしめておく、といった感覚である。

鍵文化をもたない日本 P.33 ところが、伝統的に鍵文化をもたなかった日本では、鍵というものは一般には近代の都市生活の発達とともに使うようになったもので、それは、悪意をもっているかもしれない知らない他人からの被害を防ぐといった自己防衛、他人に対する疑惑を前提として機能している。鍵が指のようにさえなっている伝統的鍵文化をもつインドの鍵とは、必ずしも同じ意味をもっていない。インド人ほどではなくとも、欧米人などとくらべても、日本人の鍵の感覚は驚くほど違う。欧米などでは当然鍵をかけるようになっている所に、日本ではかけていない場合が少なくない。インド人に鍵をかけさせないようにすることは、鍵をいちいちかけることをいやがる日本人に、鍵をかけさせるようにすることよりもむずかしい。なぜならば、同じような条件で被害があったということを知れば、それによってその必要性が立証され、鍵をかけるようになるが、この反対に、必要でないということを立証するのはたいへんむずかしいからである。そのうえ、インド人たちの鍵をかける手つきをよく見ているとわかるように、"鍵をかける"などというより、指が自然にそこにいってしまうのである。物をしめる動作のピリオドとして実にリズミカルにいくのである。あれをしないと、私たちがドアをきちんと閉めないのとちょうど同じ気持になるのであろう、ということがよくわかるのである。 こうした文化の違いというものを知らないで、つい自分たちの価値基準で相手を判断してしまい、それをしらずに強制してしまう。そして強制された相手の気持ちもわからない。どんなのいっても、相手が従わなかったり、同意しない場合には、まずシステムが違っているのではないかと、考えてみることが重要である。そして、私たちの価値基準が必ずしも他の社会に通用するものではない、という謙虚な認識をもつ必要があるのである。2025.02.27 記す

システムの押しつけ P.35 もう一つ、ある日印合弁企業での、日本のエンジニアの苦労話を紹介しておこう。たまたま私が南インドにあるその工場を訪れたとき、日本の有名な電気メーカーから派遣されたエンジニアから、次のような興味深い経験をきかされた。技術指導できている彼は、インド人の工員に、単に機械の操作を教えるばかりでなく、日本の工員のスタンダードを強制したのである。すなわち、機械を操作する者は一日の仕事の終わりに、自分の機械の周りに散らかったガラスの破片その他のゴミをきれいに片づけること。これに対して、インドの工員は「自分は機械を操作する人間としてここに就職しているのであって、床の掃除をするなどもってのほかだ」といって断固反対したのである。床の掃除は、それを専門とするスイーパーの仕事であるというわけである。その日本の技師は半年たたかって、とうとう負けました」と述懐されたのである。 これは、単にインドの工員がなまけているとか、心がけが悪いなどということではなく、インドの社会構造、経済機構を伝統的に支えてきたカーストの理論である徹底した分業の精神に、強い拒絶反応を示された例である。日本では伝統的に分業の精神はきわめて低い。極端にいえば、何でもやる、何でもやれるというのが日本の伝統的なパターンである。だから工員が自分の機械のまわりを片づけるのはきわめて自然なこととして受け入れられるが、インドではこれはたいへんむずかしいことである。彼らのシステムを破ることになるのである。これはちょうど日本人に、後輩を上位にすえ、その命令によって働けというようなもので、彼らにとってそれはそれはとても耐えられないことなのである。 そのシステムが第三者からみてどんなに非能率で非合理にみえても、システムに反することは、その文化に育った者には耐えられないほど不快なものである。むしろ、そのシステムを是認して、そのシステムを使ってどのように効率を高めうるかを考えるべきである。如何なる部分のシステムでも全体に統合された位置づけをもっており、一部分のみの(その工場だけ日本式にするというような)変更は不可能に近い。そしてまた、それは正攻法ではない。どのシステムにも一長一短があり、日本のシステムのほうがすぐれているなどということは簡単にはいえないし、人々は、なれた自分のシステムで働くのが最も快適であるし、効率もよいのである。日本のシステムは日本人だからこそ効率が高いのであって、これをインド人に適用した場合は必ずしもそういかないのである。日本の技師は機械に関する技術はインド人の技師や工員に伝達することはできるが、日本の就業コンプレックスというか、技術そのもの以外のものをふくめた複合体を伝達することはむずかしいのである。こと人間、社会性をもつ部分になると、たちまちにして、その社会のシステムが介入してくるからである。 以上のように、知らずに相手に日本文化を強制するというようなあやまちは、とくに発展途上国に日本人が行った場合にみられる傾向である。技術がおくれているということから、つい他の部分も日本のほうがすぐれているのだと単純に思いやすいからである。反対に欧米の場合は、感心するにたりないことまで感心したりしてしまう。あるいは欧米の場合でも、目にみえる技術的な面でたまたま日本よりおくれていたり、効率が悪かったりすると、ヨーロッパはもうダメだなどと単純な自己満足に陥ってしまう人々もいる。 技術面においてはたしかにおくれているとか、進んでいるとかいえるが、こと社会的なものとなると決してそんなに単純に割りきれるものではない。それは文化の違いであることが多いのである。技術の発展と社会のシステムはもちろん関連しているが、一つの技術水準は特定の社会のシステムと一致しているのではなく、いくつかの異なる社会のシステムと共存しうるのである。 さらに技術導入に関連していえば、既存の技術・方法を変えることよりも、まったく新しい技術を移植するほうがずっと抵抗を生まないのものである。たとえば、日本式田植えの導入は、すでにその国にある田植えの方法を変えることであり、そのコミュニティの労働の組織にも密接に関連しているので、多くの困難、抵抗を生みやすい。これに対して、その土地にまったくなかった農業経営法とか、トラクターの導入のほうがはるかに受容されやすいのである。既存の方法を変えるということは、それに関連する他の部分に相当な影響を与え、複雑な問題になりやすいが、まったく新しい技術・方法は、既存のシステムに付加されるわけで、全体システムへの影響はずっと少なくてすむからである。

6――日本的信頼関係の敗北 P.39

インド人に「親分・子分」は通じない 社会のシステムの違いは、仕事を遂行していくうえで前提となる人間関係における信頼のあり方に大きく関連している。いずこの社会でも仕事をしていくうえで、また日常生活のさまざまな側面で、お互いの信頼こそ重大な基礎となっている。しかし、さまざまにある人間関係のうちで、どの関係(どういう人)に信頼をおくか、また、いかなる条件を信頼するかは社会によって相当異なっている。「インド人は使用できない」などということをきくが、それは、日本人の間での信頼関係ならびに条件が必ずしもインドと同じでない、ということにすぎず、インド人の間では、他の関係、条件で信頼が機能しており、たまたま日本人がそれを知らなかったり使えない、ということにすぎないのである。 たとえば、こんな話がある。ある日本の技術指導者がインドにはじめて行き、何人かのインド人を使って仕事をはじめた。そのプロジェクトのインド側の責任者である州の役人は、その仕事のはじめにあたって、その日本人にその下で働くことになった一人のインド人についてよく注意するように親切に忠告した。しかし、日本人の技術者はそのインド人がよく働き、彼にとってこころよい応対をするので、たいへん気に入り、いろいろ親切に面倒をみ、日本人の部下にするのと変わりない愛情と期待をもつようになった。そして「インド人だってこちらがよく面倒をみてやれば、忠節をはげむようになるのだ」といって、すっかり自分の子分にしたような気持になり、彼のことを自慢したりしていた。 ところが一年ほどたって、突然その部下のインド人が、預っていたお金や、日本人技師のカメラ、時計などをもって、一言の挨拶もなく去っていってしまった。このときの日本人のショックの大きさはいうまでもない。いわゆる飼犬に手をかまれた、というわけである。そして、インド人をののしり、友人にインド人というのはまったく信頼できない奴らだと憤慨するようになった。はじめに忠告したインドの役人は、私に「だからはじめに僕が注意するようにいったのに」と、日本の技術者の人をみる目のなさをかこっていた。 ここで、はっきりすることは、まず、インド人には、親分・子分的な情緒的な人間関係を尊重するなどという社会的慣習がないことである。日本人の好む「義理」とか「恩」という概念を媒介とした機能の高い恒久的な人間関係というものは設定されにくい。義理人情というものに高い価値をおく日本人の場合は、ギブ・アンド・テイクの関係が重要な人間関係設定のぺスになりがちであるが、インド人の場合は必ずしもそうならないのである(第二部・5ー義理人情の分析・一四八ー一五八ページ参照)。インド人が本当に信頼をおく人間関係は、むしろ血縁をペースにしており、その他では、心から尊敬している師に対する弟子とか、相手を本当に好きな場合で、たんに、よく面倒をみてやった、とか、可愛がってやったなどということは、相手を心から魅きつけていない場合にはたいして効果をもたらさないものである。日本的な人間関係であるタテの関係は、血縁とかカーストによるヨコの関係がとくに強く機能しているインドにおいては、なかなか適用しないものである。

タテのシステムとリターン P.41 彼らと血縁のネットワークが皆無であり、カースト成員にもなりえない異邦人の私たちが、こうしたインド人と信頼関係を結ぶ可能性は友人関係である。とくに、実力、社会的背景においてお互いに同等であると認識されるような立場にあり、お互いに尊敬と好感をもった場合には、むしろ、そうした関係にある日本人の間より強い人間関係をもちうるのである。これは義理とか恩で結ばれたタテの関係ではなく、同類意識である。いざ必要とあればつねに手をさしのべるし、極端にいえば、礼状のやりとりさえ必要としないほどの関係である。相手が尊敬でき、好きだから相手の要求に応ずるのであって、世話になったから、とか、上司であるとかというのと異質の関係なのである。 この種の人間関係は、インド人ばかりでなく、欧米人やその他多くの人々に通ずるもので、国際的な仕事には、こうした関係が重要なペースになっている。残念ながら、こうした関係は日本人の場合にはあまり機能しない。それは、日本人の場合、たとえそのような立場にありうるとしても、出身大学が違うとか、職場が違うというようなことが、お互いの結びつきを弱めるからである。その意味で日本のシステムは国際性に欠けるものといえよう。 同種類のシステムが直接のリターン(見返り)を前提にしないのにくらべ、タテのシステムは、それが重要な要素となっている。日本人は、よく、あんなによくつくしてやったのにあざむかれたとか、ひどい目にあった、という。本当の誠意とか親切というものは、相手から必ずしもリターンを期待しないことではなかろうか。しかし、日本人のタテの人間関係の底流には、つねに相手に対する大きな期待があり、リターンを要求している。そして、それが当然のこと、人の道であるという考え方が定着している(実際、日本社会にあっても、親切の押し売りは相当にみられるところである)。この考えにたって、異なる文化の人と接するということは、やはりこちらのシステムの押し売りになり、それが機能しない場合には、にがい敗北を喫するということになる。 インドに長く進出しているある日本の会社で、インドの技師の中で成績優秀なのを数人えらんで、本国に見学旅行をさせた。本社では、こうしたことをすることにより、彼らはいっそうその会社のために働くようになると考え、幹部養成に備えようとしたわけである。ところが、この見学旅行が終って一年もしないうちに、その大部分のインド人技師たちは、よりよい給料を出す会社に移ってしまった。これは、本社にとってたいへんショックであった。その他の会社でもこれと似たような経験にこりて、今日では、日本の、あるいは合弁企業で働く現地の技師を本国に研修旅行させる場合には、帰国して何年かはよそに移らないこと、という契約をさせているところが少なくない。このために、彼らの中には、日本の企業はわれわれをしばりつけようとする、という批判さえ出ている。この点について、英国やアメリカの企業家たちにきいてみると、彼らも現地職員の本国への研修をさせているが、日本の経営者ほど、その後、彼らが他に移ってしまうかなどと心配していない。それは、彼らの間では、他の会社で研修した者が来る可能性も相当あるから、研修させた者が他に行くこともあって当然という考えをもっているからである。 日本のシステムでは、つねに自家製の人々を確保していく、というやり方なので、与えたものからは直接リターンを、というのが原則になりやすい。日本の信頼関係は、このシステムを支えるものとして機能している。この点、外地にあっては、日本の場合と比較にならないほど流動性がある(とくに質のよい従業員の場合)ために、日本のシステムを移植するということはたいへんむずかしい。もし、これをしようとすると、どこからもスカウトされないようなクズばかりが定着するという結果になろう。授業員の質の低下は何よりもマイナスである。こうした点でも、日本的信頼関係は敗北せざるをえなくなるのである。2025.02.28 記す

7――契約に信頼をおく欧米との違い P.45

契約書のもつ重み 日本の信頼関係は、たんにインドや東南アジアの人々のと異なるばかりでなく、欧米のそれとずいぶん異なっている。卑近な例として、たまたま、私の経験した著書の出版について述べてみよう。これは西欧での契約の慣習というものが、実際、日本のそれといかに違うかという例である。 日本でも出版社は著者に対していちおう契約書なるものの書式をもってきて、判をおして契約書をとりかわす。しかし、お互いにその書面自体はそれほど重要な意味をもっていない。多くの著者は、私もそうであるが、そこに書かれた事項をほとんど注意して読まないで判をおしてしまう。私たちにとって契約書などというものは一つの形式にすぎない、それよりも担当編集者と著者の、出版にまでこぎつけるやりとりのほうが重要な意味をもっているという考えがある。さらにくわしく分析すると、私たちにそのような軽い気持ちをもたせるのは、著者にとっては、相手方の出版社がよく名のとおった一流のもので、また編集者(出版社)にとっては、著者はよく知られた作家であるとか一流大学の先生であるとか、などという理由で、約束を履行するに違いない、とふむわけである。また、約束が守られそうになくなると(この場合、ほとんど著者に責任があることが多いが)、カンズメにするとか、毎日おしかけるというように、圧力をかける方法がある。こうして何とか実現にもっていくのである。 とにかく、契約書など双方がとく読まなくても、どちらも被害をこうむってたいへんなことになるなどということはまずない。とくに一流とされている場合は。 ところが西欧では決してそうはいかないのである。私が先年ロンドンに行ったとき、ちょうど話のすすんでいた私の著書の出版が決定し、出版社を訪れると、早速契約書を示され、サインしてほしいという。私は、とにかく西欧ではサインということがたいへん大きな意味をもつということをきいていたので、日本式のよく読みもしないでサインしようとする手をふととめて、「まだ明日もロンドンにいますから、今日これを拝借して、よく読んだうえで明日サインすることにしましょう」といって帰ってきた。 その夜は、ちょうど友人のロンドン大学の教授の家にお招きを受けた。そこには、三、四人の学者も招かれていた。いずれもいく度か著書を出版した経験をもつ人たちで、その中には私の著書の出版について件の出版社に自らすすんで話をつけてくださった教授もいらした。私が話のなりゆきで、たまたま契約書の件にふれ、今日サインを求められたが、しないできた、というと、みんな「それはよかった。よく読んでからサインしないとたいへんなことになりますよ」というのである。イギリスの学者でも、うっかりしてサインしたために入るべき印税が一部入らないことになってしまって、ずいぶん売れたのに、くやしがったりした例など、契約書にまつわるいろいろな経験をきかせてくれる。相手の出版社は、イギリスの出版社としては、相当有名で、たくさんの学術書、一般書を出しているので、私は「あれほど名のとおった、しっかりしたよい出版社でも、そんなことがあるのかしら」といったところ、みんな有名だろうがなかろうが、そんなことは全然問題にならない、という。契約書は出版社に有利にできているのだから、相手がどんなに有名な学者、作家であろうと、また編集者と著者がお互いによく知っていようと、うっかりして、こちらがいったん契約書にサインしたら、それまでだという。契約書はよく読んで、こちらにマイナスのないようにしおかなければならない、とのこと。2025.03.01 記す そこで、みんな親切に私のもっていた契約書を読んでくれ、「この条項は僕だったら削除する」とか「これにみんなひっかかりやすいのだ」とか、この文章ではこういう場合に著者の印税が非常に少なくなってしまい」など、大いに知恵をかしてくれる。契約書の文章というものは、そういわれてよく読んでみると、なかなかむずかしく、私自身その英語の文章を彼らのように理解するためには、彼らの助けをかりなければ、とてもできないほどであった。とにかく、その結果、長いくわしい契約文のうち、ところどころ削除、変更箇所ができた(たとえば、イギリス本国以外で売れた部分の印税のパーセンテージについて、著者の分が不当に少なくならないようにとか、アメリカでバイディングをし、カバーをかけた場合にも、著者の印税の取分が少なくならないように、とか、その他将来、著者を制約するような条項を削除する、など)。 こうして、私は一夜にして外国人ではとてもでないほどの知恵をつけられ、翌日、完全装備で出版社にあらわれた。相手は昨日ずいぶんその場でサインを私にすすめたのに、私が昨夜のみんなの入れ知恵で(自分でもおかしかったが、いかにも経験のある、しっかりした著者という顔をして)、削除、変更の箇所を要求すると、「さもありなん、なるほど」という顔をして、すなおに契約書を訂正するのだった。そのうえで私はサインをして契約を完了したのである。

冷いビジネス・ライク P.48 要するに、あちらのやり方は、相手が弱ければそれまで、相手がスキがなければ、それならそれで、ということであるらしい。決して故意に相手の弱点につけこもうとか、自分の主張を無理におしつけようというものではない。うっかりして損をこうむるのは、その人自身の責任になるという方法である。冷いビジネス・ライクのやりとりである。編集者と著者がお互いによく知っているとか、一流であるかなどということは、ほとんど関係がない。 こうしたことに思いがいたらず、私の友人がアメリカで、家屋の売買についてひどい目にあったことがあった。話をきいて、私が「どうしてそんなことになったのかしら」ときくと、彼は「僕は相手が堂々たる弁護士だというし、こちらも大学教授なので、まさかそんなひどいことは起こりえないと思ったのだ」というわけである。これはまったく日本式の考え方で、アメリカではそうしたものは通用せず、何よりも細かい点まで明確にした契約書をとり交しておくべきだったのである。 契約は、あくまでそれをとりかわす二者間の約束であり、そこに明示された内容以外何も考慮されない。きわめて限定されたもので、その当事者である二者のみを束縛するものである。相手からどんなに損害をこうむろうとも、相手が契約に従っている以上、第三者は相手をせめるとか、被害者に同情するとかいった道徳的あるいは社会的規制は働かないのである。日本と違うところは、契約が単に法律の問題だけでなく、社会慣習となっているところである。

なぜ契約が機能しないのか P.50 日本では、契約は極端な法律の問題に限られ、裁判沙汰にならない範囲では、すなわち、社会慣習としては、西欧的な契約はほとんど機能しないといっても過言ではなかろう。契約は一つの約束の形であるが、日本での約束は、その形をとらないのである。いいかえれば、そうした社会慣習がないのである。ということは、社会の構造が異なっているのである。なぜ、日本では約束が契約という形をとらないか、ということは興味ある問題である。私は次のように考える。 日本のようなタテ社会では、個人にしろ、会社にしろ、それぞれの分野における位置づけがたいへん明確になっているため、それにふさわしい行動をとることが社会的に要求されている。その分野のヒエラルキーにおける位置が高ければ高いほど、社会の信頼を裏切らないようにつとめるから、特に一流とランクされた場合には信頼度は非常に高くなっている。一対一で交わされる契約自体よりも、お互いの社会的位置付けを維持するということに大きな重要性がおかれているので、双方ともその位置付けが変わらないように(あるいは上がるように)行動すれば、結局、その二者間の約束は守られるということになる。上下の位置づけということだけでなく、タテ社会では、上に行くにしたがって社会的エネルギーが集中するために、ネットワークの密度も高くなっており、そのために、一つのこと、一人の個人が期待に反したことはしにくくなっている。 これは、ある意味でお互いが何らかの関係でつながっており、すべてを知っている農村では、個人は悪いことができないのと似ているのである。こうした農村では、一千万円をこえるような家をその土地の大工に依頼する時でも、契約書はおろか、ほんの口約束だけ(第三者からみると日常のおしゃべりの一部分にすぎないようにうつるほどのやり方)で、なされたりする。そして何ら問題がないのである。 日本で、約束が破られたとか、だまされてひどい目にあった、などというのは、一方あるいは両方がタテ社会のどちらかというと底辺に近いほうに位置し、いわゆる三流とよばれる層であったり、また、お互いに相手をよく知らない間柄のときである。しかも、このようなケースは、極端な場合で、個人の日常生活においては決して頻繁に起こるものではない。もしそれがつねであったら、人はそんなに簡単にだまされてしまうはずがない。契約書なんか形式にすぎない。そんなことをしなくても大丈夫だというのが常態なのである。タテ社会のどこにあろうとも、みなお互いによく知っている(相手の背景をよくのみこんでいる)人たちの間で事が運ばれるから(タテ社会というものは、そもそも人口流動を定着させる作用をもっている)、かたたくるしい契約書などをしなくてすんでいくのである。 西欧では、契約が非常にものをいっているのは、古くから人口の流動性にとんでいるためではないかと考えられる。さらにい、身分や職業による集団が明確にある(ヨコの機能の高い社会)と、異なる集団成員の個々人を結ぶ関係はどうしても弱くなるから、そうした場合には、何らかの方法で、関係をもつ特定の二者の間に目的を明確にし、期限をつけた約束が必要となってくる。これがすなわち、契約の機能であると考えられる。たとえば、編集者(出版社)と著者は異なる集団成員と考えられ、両者の関係は、契約となる。これに対して、日本では、編集者と著者の関係は癒着しやすい。特定作家と特定出版社の関係などそれが顕著に出ているが、著書を書いているうちに、編集者とひどく親しくなってしまうケースは非常に多い。その親しさはまるで同じ職場の人間に匹敵するほどだし、極端になると、家族成員にみられるほどのエモーショナルなむすびつきもみられる。まる抱え式単一の帰属の形をとりやすいのである。これではビジネス・ライクの契約などできないし、またその必要もない。欧米ではなかなか魅力的な実力のある編集者が多く、著者と親交をもったりするが、日本の場合にみられるような、エモーショナルな単一帰属はみられず、その交際のあり方も少し違う。どちらがよいなどとは簡単にいえないが、私自身は欧米の編集者との関係のほうが、気楽でいいが、あの契約書の面倒さ、油断のできなさを思うと、やはり日本式がいいなあと思ったりする。 とにかく、よくても悪くても充分心得ていて、それを実行できる態勢にこちらがあるというのが異なる文化への唯一の対応の法である。欧米はアジア諸国と違って先進国だから、何でもスムーズにいくなどと、安心は決してできないのである。私たち日本人にとって、欧米におけるカルチュア・ショックは思わぬところで、思わぬときにやって来、たいへん高価についたりするのである。

8――現地社会への逃避 P.54

日本人コミュニティか現地社会か 海外に生活している日本人に極端な二つのタイプがみられる。一つは現地日本人コミュニティがその人の社会生活の大部分を占めているもの、もう一つは、その日本人コミュニティに背を向けて、現地社会人の人々の中に沈潜しているものである。前者が大多数を占めていることはいうまでもない。日本文化への逃避組である。後者はきわめて少なく、現地に同じ会社とか機関の同僚がおらず、その仕事がどちらかというと、一般在留邦人の中で特殊な(例の少ない)場合におこりうるタイプである。この両者は、敵対しているほど異なっているが、いずれか一方を極端に志向している点で共通しており、いずれも日本人の特性をよくあらわしている。すなわち、日本人コミュニティとも適当に交わり、現地の人々とも親交をもつというタイプが日本人にはきわめて少ないのである。 第二のタイプは現地への逃避ともいうべきものであろう。タテ社会に育った日本人はつねに密度の高いタンジブルな(実際につねに接触する)人間関係を求めるため、もし、それが日本人の中に求められない場合には、それを現地の人に求めることになる。それが現地人の上司である場合もあるし、友人、協力者の場合、また使用人の場合もある。これが長期滞在の場合だと、どことなく泥くさくなってくるのがつねで、表情なども何となく現地人に似てきたりする。他の外国人たちに比して、この場合、日本人の現地への適応度はきわめて高い。日本文化というものは、人間関係によって維持され、個人によっては維持されにくいもののようである。 グアム島の横井さんのように、特殊な日本精神はもちつづけられても、社会的な行動面においては弱い性質をもつものと思われる。横井さんのような人が現地人と共に生活した場合は、もっと日本的なものを失ったに違いないと思う。横井さんは他に順応する必要がなかったので、かえって日本的なものをもちつづけられ、日本的人間関係を容易に復活することができたものと思われる。沈潜してしまった場合、日本社会への復帰は相当抵抗をもつものである。そして日本のシステムへの適応はあまり成功せず、そうした人が帰国して本国のエスタブリシュメントの主流に入るということはまれである。 インドネシアの人がいみじくもいっていた。インドネシアにいる多くの日本人は、インドネシアの人とはほとんど交流しないばかりか、彼らを理解しようともしない。しかし、インドネシア人と同じように生活し、われわれの気持のよくわかる日本人もいますが、不幸にしてそうした人々は、日本のオーガニゼーションの中で重要な位置にいない人たちばかりです、と。こうした人々は、日本社会の活動圏において発展性がないのがつねである。この人たちの現地での選択は、もともと日本から現地への逃避という意味があったのであるから、日本社会に対してはどうしてもハンディキャップができるのである。

国際結婚と日本人 P.56 これと似た現象は外国人を配偶者として、その配偶者の国で主として生活をする人々である。このケースは圧倒的に日本人が女、すなわち妻の場合が多い。順応力のある日本人でもいっそう女性の場合は顕著であるために、これは極端な様相を呈したりする。まず、一日で何となく夫が日本人ではないとわかるほどの表情(化粧法、ヘアスタイルまでふくめて)、行動パターンをもっていたりする。そして、その土地の在留邦人の仲間から異端視され、悲惨なほど現地への逃避がみられるのがつねである。結婚するまでの日本人の友人との関係はひどく疎遠となる。また、日本人側も、現地日本人コミュニティのように、こうした人に対して、きわめて冷い態度をとるために(ある意味で敵側にまわったものというような感じをもつ)いっそう同胞との間隔が開くのである。国際結婚をしても、こんなに一方的になる例は他の国の人々にはみられない。国際結婚をした当事者もまた、その友人、知人たちも、以前と同じような気持で関係を維持する場合が多いのである。日本人の場合、たとえ、当事者が気持ちをかえなくとも(そうした人々もいる)、彼女に対する日本人の態度が変わり、ひどく悲しい立場に立たされたりしているのを私は何人か知っている。したがって、個人が弱いというだけでなく、まわりの日本人たちの態度が彼女らに現地への逃避を促進させることにもなっているのである。こうした立場にある同胞に対して、日本人社会はひどく冷いものである。これは、外国人の妻となった異国に住む日本婦人の場合ばかりでなく、異国にあって、その土地の婦人と結婚した日本男子の場合にもあらわれる傾向であるし、さらに移民の場合もそうである。故国をひとしおなつかしんで帰国した人々に対して、日本の故郷というものがどんなに冷いものであるかは驚くほどである。 現地への逃避がいかに徹底してなされようと、異なる文化の中で外国人がその社会の人々と変わらないような社会生活、特にその社会において、大きなスケールの社会運動をするということは至難の業である。外国生活が楽しいというのは、その社会に対して外国人たるストレンジャー・バリュウをもっていることが何といっても大きな要素となっている。帰るべき故国もなく、あるいは故国のネットワークからはずれた外国人というのは、外国人たる社会的価値が減少する。そのために、同一の立場、地位にあるその社会の人々より、ずっと社会的生活がせばめられているのがつねである。したがって現地への逃避の場合は、異国においてきわめてせまい生活圏の中に生きることになる。その本人自身の実力が並はずれていない限り、現地への逃避は一種のさびしさ、暗さをともないがちである。2025.03.02 記す

9――――国内用の異国 P.59

異国愛好者のセンチメンタリズム 前節で考察したように、二者択一の立場に立たされ、日本人への決別の方向をとった人々とも異なった、屈折した現地社会(文化)への逃避というか一辺倒になりやすい人々がある。それは本国の人々に対して、自分の滞在している(あるいは滞在した)国の文化を、あたかも自分自身の価値であるかのごとくふるまう人々である。 私は昔、ウィーンを訪れたとき、初対面のある日本の駐在員の奥さんから、いかにオーストリアがすばらしい国であるか、それにくらべて日本は何とはえない国であるかを縷々きかされたことがある。住めば都で、住んでいる所を好むのは結構なことであるが、国籍が疑われるような言動はちょっとおかしいと思ったことである。 フランスに留学して、世界でフランスほどすばらしい国はないといいふらしている日本人は昔から少なくない。ちょっとフランスの弱点になるようなことをいおうものなら、フランス人以上に怒ったりするが、おもしろいことには、そうした日本人は、日本の欠点をついても、あまり怒らないのである。こうした一辺倒はフランスほどでなくとも、どの国の場合にも多かれ少なかれいるものである。近年の中国についての例など枚挙にいとまがないほどである。 私自身インドにたいへん興味をもち、インドはいつでも訪れたい国の一つであるが、時として、インドが大好きだ、インドの何から何まですばらしい、などというインド愛好者に会うとヤレヤレという気持ちにならざるをえない。この人たちの反応というものは、現地の悪口をさんざんいう日本文化への逃避組と対照的であるが、こちらが受ける感じはよく似たものである。 どの国だって決してすばらしいこと(ひどいこと)ばかりあるものではない。それがこのようにみえるということは、何かその人の感情的なものが背後にあって(優越感とか劣等感というようなもの)、知的な考察がくもってしまっているからであろう。その人が大好きでない限り、個人の感情や感傷はひどく安っぽくみえるものである。その人にその国がどんなにすばらしく見えよとも、他の人には必ずしもそう映るものではないから、説得力がなく、むしろ反感をかいやすい。いわゆる感傷的アプローチはこうした限界をもつものである。おもしろいと思うのは、この種のケースが他の国の人々にくらべて日本人にたいへん多いということである。外国人の場合、こうしたケースは、どちらかというと変人に近い人々に限定されているように思われる。 もちろん、訪れた土地に恋をすることがある。昔から多くのイギリスの知識人たちがローマに悩殺されたように、そして不思議なことに、異国の土地の中には故国と違ったすばらしい魅力をもっているところがある。どの国が好きかということは個人の好みによって違うが。しかし、この異国の魅力というものは、故国のそれと質的に違っており、故国よりよいとか、あるいはおとるとかいうように比較されるべきものではない。ここで論じている、日本人の異国(特定)愛好者というのは、故国の人を前にして、あたかもその国がよりよいということをことさら喧伝しようとするところに浅薄さ、コンプレックスが感じられるのである。 この種の盲目的愛好者はその対象国の人々にとっては風変わりな外人であり、たいしてありがたくもない人であるからである。日本における「変な外人」というのを想起すれば、それはよくわかろう。私は、外国でこの種の日本愛好者に会うといつも辟易してしまう。気味が悪いのと、おもしろくないのと、ピントがはずれているからである。

「アチラにイカレル」条件 P.62 いわゆる「アチラにイカレル」というタイプはこの種に属する。本国に帰ると、おろかしくも、アチラのやり方をオーバーにひけらかして人々の顰蹙を買うのである。おもしろいことには、この種の人々は実際に現地の人々から高く評価されていなかったり、現地生活を本当にエンジョイしていなかったりする。もし、現地で満足な精神生活ならびに社会生活をしていたら、現地経験を共有しない故国の人々に対して、それをことさら誇示するなどという趣味はもたないはずである。そうした日本人にたまたま出会うと、不快感もさることながら、私は「この人はあちらでずいぶん苦労したんだろうな」とつい思ってしまう。そしてそれはほとんどあたっている。 これは、さきに述べた現地への逃避よりももっと複雑な心理である。現地逃避の場合は、ある種のあきらめがあるが、この場合は、日本社会に対して、ひどく現実的な未練があり、本国の人々に対して、何とか自分をよくみせよう、相手に対して優越感をもちたい、というあせりと色気が見えるのである。それがアチラ式のマナーを故意に示そうとするところにあらわれるのである。それは久しぶりに会う友人、知人に対する応対、電話のかけ方、手紙の書き方にもあらわれる。 その特色は、日本的礼節に欠けるという点である。横柄で簡略の傾向をもつが、これは近年のマナーを中高年齢者たちから非難される若い層のそれとも異なるものである。この日本の新しい層のパターンというのには、オールド・ジェネレーションの殻を破ろうとするとともに、新しいスタイルをつくり出そとする努力がみられるし、また、若さゆえのすなおさがあり、そなりの魅力をもっている。彼らのマナーは、上に対してあまりにも神経を使いすぎ、馬鹿丁寧になりやすい中高年層の好むマナーより、スマートなよさをもっていよう。こうした若い人たちのマナーは、外国からの影響があるとはいえ、何といっても日本社会(文化)の中でつくられたものであるだけに、基本的には日本のシステムとの調和がみられるのである。 これに対して、アチラ式は、異なるシステムの断片を故意に強制するわけであるから、当然不快感を与えるのである。その結果、故国の人々の顰蹙を買ってしまうことになることからみても、彼らの作戦はいただけないものである。この意味で故国への復帰がうまくいかなくなりやすく、それがまた彼らの日本社会に対する怨嗟となったりするのである。このようなソトとウチの接点における失敗者は決して少なくない。たとえば、戦後のアメリカ留学には、この種の例が限りなく見出されるのである。アメリカ帰りが、わざと英語を使ったり、アメリカ風のジェスチュアを使って、日本の友人に「いやらしいわ」などといわせるのは、語学能力のなさ、個性の弱さを示すようなものである。語学の達人というのは、いかなる相手に対しても相手の言語にすぐ切り替えられるものである。この種のシフトが言語に限らず、一種のマナー、考え方において、うまくできないこと自体、異国の文化の吸収力が疑われるというものである。 現地への適応能力と故国への復帰能力は必ずしも異質なものではない。むしろこれは比例するように思われる。現地への適応力がなく、ホームシックになったり、ノイローゼ(それが昂進して極端な場合には自殺も起こるが)になったりする場合は、極端なカルチュア・ショックに負けてしまうことであるが、これをのりこえた段階で、さらにその適応度は故国復帰でテストされるといえよう。また、「アチラにイカレル」タイプは、どちらかといえば、個性が弱く、思慮に乏しいか、あるいは故国でその人の過去の、または現在の、社会生活が貧しいか、何か大きな不満がある人々により見出されるといえよう。その個人自身、人間関係に恵まれていないと、自国の認識が貧弱になったり、相手の文化をけなしたくなるものである。したがって、アチラにイカレルかどうかということには相当な個人差があるのである。

観念的なゲーム P.65 アチラにイカレタといわれる人々は、その心理を分析してみると、実は国内用に異国を使っているわけであるが、これと少し異なる方法で国内用に異国が使われることは、ことに日本では実に多いのである。「アチラでは……」という奥様方のやりとりにはじまり、「アジアにおける日本の役割」などという大向こうをうならせようとするはりきった論評などまで、さまざまな方法で異国が使われる。「国際化のすすむ今日、日本(人)はいかにあるべきか、またするべきか」などということが、ちょうど修身の本を想起するような口調で論じられている。一つの観念的エクサ―サイズで、自己満足や憂国の情にあふれていたりする。 興味深いことは、この種の評論で論ぜられていることと、現地における日本人の行動があまりにもかけはなれており、どんなに多くの警世的な評論が出ようと(そして、それが読まれようと)、いつこうに後者に変化が起こらないことである。さらに、もっとおもしろいのは、こうした立派な論文をお書きになった方が現地に行かれると、現地の人々と親交を深めるどころか、現地の日本人に依存しきった典型的な日本人旅行者になっていたりする。その土地の有名な学者を紹介してくれなどとたのまれて、紹介しても、あまりに日本的思考をなさるために、知的交流がほとんどできないでしまったり、こちらがその労をとったことを後悔する場合も少なくない。それがたまたま、日本で「ヨーロッパ的教養を身につけたスマートな人」などとされている場合があり、こんなときほど日本と外国の文化的距離が感ぜられることはない。 要するに、日本の知識人の大部分にとって、外国(人)との関係を論じても、それはあくまで、日本人の間で行なわれる観念的なゲームにすぎず、異国のこと自体も観念的にしか興味をもっていないということであろう。観念と現実の遊離はこの問題になると、その極限をあらわしているようである。 この観念的なゲームは日本文化(特にインテリの)の一部となっており、この文化圏を出ると通用しなくなることが多い。事実、このゲームを可能にしている一つの大きな理由は、日本における評論というものが、文化を異にする人々の存在をまったく無視して書かれることが慣習となっているからであろう。 これは遠い異国のことばかりでなく、すぐお隣の国のことにも適用されている。中国を訪れた人々の感想、報告というものがあまりにも画一的というか、同じスタイル、同一種類のものが多いことを、つねづね不思議に思っていたところであるが、くわしい方にうかがうと、それは、中国への遠慮というよりは、彼ら自身の仲間に対する姿勢のしるしになっているからだ、といわれたことがある。これでは第三者に中国のことはわからないはずである。中国を本当に知りたい、とか、紹介したい、という気持ちよりも、国内における自分たちの仲間から、自分がどのように見られなければならないか、とうことのほうがはるかに重要になっている。まさにこれこそ国内用の中国である。2025.03.03 記す

10――――外国語の習得と文化の関係 P.68

なぜ外国語が苦手か 日本人がその国の言語はおろか、国際語となっている英語やフランス語さえよく話せないということは、今やよく知られているし、また、私たち日本人も充分に知っていることである。国際的スタンダードからみれば、外交官から技術者にいたるまで、外国語に弱いといえよう。東南アジア各地で日本人に関する問題が出ると、現地の責任者は必ず、外国語のもっとできる人を、せめて英語をちゃんと話せる人を送ってほしい、と訴えられる。そして、事実、彼らの知る限り、満足に英語を話せる日本人は、例外的であるほど少ないという。国際的な仕事がますます増大する今日、このことは関係責任者にとって深刻な問題となっている。あるトップの方は、私に、「いっそ、現地の者に日本語をおぼえさせろ」という意見があるが、どうだろう、ときかれたほどである。 日本人が語学ができないのは、もちろん、日本では生きた外国語というものに接する機会がほとんどないというハンディキャップのためである。そして、よくいわれることだが、日本の外国語教育が実際に役立つようになっていないことも指摘できよう。私は、むしろ、この学校における外国語教育の決餡よりもっと大きな原因は、日本人に語学の能力がないのではなく、意欲がないことであると思う。意欲がないのは、その必要ならびに効用が充分認識されていないからである。もちろん、なかには趣味として語学がたいへん好きだという人がある。これはほんのわずかであるし、こうした嗜好は釣が好きだというのと同じで、仕事のうえでの必需として備えるのと違って趣味として楽しむものであるし、そういう人が必ずしも国際的な仕事をするとは限らない。したがって、ここで問題となるのは、車の運転免許を得るのと同じで、好きでも嫌いでも必要なこととしてみなければならない。ドライブが必ずしも好きでなくても、一定の訓練と経験で充分運転ができるようになるのと同じようで、自分は語学能力がない、などということは理由にならないのである。ただ、運転と外国語の修得が異なるのは、前者は機械を媒介とするために、インパーソナルになるのでより容易であるといえよう。 外国語は何らの媒介なしに人間に直接対するわけで、それもまったく知らない人や、充分背景のわからない人を相手にすることが多いのであるから、日本人にとってますます不得手なことになる。母国語である日本語さえ、よく知らない人とうまく話のできる人は少ないのである。語学自体の能力よりも、こうした社交的な慣習の欠陥のほうが致命的かもしれない。実際、外国語の会話能力は、日本語と比例しているように私には思われる。 日本人は気のあった人と共にいるというムードを楽しむが、会話自体(言語表現によるやりとり)を楽しむという風習はあまりない。話のやりとりは、共にいるということを楽しむ要素の一部分となっている。したがって、快適な会話というのは、気心の合った仲間ということが前提となっている。だから気心あっていれば、お互いに少しも口をきかなくても気まずくなるということはない。多くの社会では、お互いにただ黙っているということは苦痛になる。そこに間隙ができやすいのである。その間隙を埋めるために、気のきいたやりとりが発達してきているといえよう。 ある日本研究家のアメリカ人がしみじみ語ったことがある。彼がかつて日本の地方都市(古い落ち着いた城下町の)で、中学校の先生をしていたことがあったが、その学校の職員室では、冬ストーブをかこんでよく先生たちがお茶を飲みながら休むのがつねであった。そうしたとき、日本の先生たちは、ときとすると長い間お互いに一言も話し合わなかったりする。しかし、それにもかかわらず、そこには何ともいえないあたたかい落ち着いた気分が流れていたという。何もしゃべらないで、あんなに充実した気分にみち、お互いの心の交流が行われるということは本当に印象的であった、と回想していた。

言語と文化のズレ P.71 このように、言語を使わず、あるいはミニマムの使用でお互いの交流をすることができる日本人が、言語の効用をどちらかというと軽視することはうなずけるような気もする。日常生活を共にする親しい仲間とのつき合いで、言語をあまり注意してあやつるということがないために、言語による表現能力はどうしても貧しくなる。実際、仲間以外の人と立派に話のできる人は少ない。しゃべりすぎたり、座が白けるほど黙っていたり、ときとして失礼なことをいってしまったり、なかなかうまくいかないのがつねである。田舎の生活では、その日常生活がほとんどよく知り合った仲でなされるので、都会とくらべて農村の人たちの会話は驚くほどスムーズで、よくきいていると、決してまずいことや、相手を傷つけるようなことをいわない。そして、ソトの人に対しては、レベルの違う対応をし、きわめて礼儀正しい。これがさまざまな人人がより合い、接触する都会になると、ウチとソトの境界も乱れやすく、充分社交的な訓練もなくよく知らない人に接触せざるをえないので、平気で非礼なことをいったりする人が多くなる。同じ人でも農村で生活していたころと都会に出てきたからでは、たいへん違ったりする。あんなに立派にスムーズに行動していた人が、どうして、あんなに見苦しくなるのだろうと思うことがある。 これは、日本人が外国人に接してときにも起こる一つの現象である。 外国人の出席者が圧倒的に多かったあるパーティの帰り、ごいっしょになった方(日本人)が私に、やれやれという感じで、「僕は外国人と英語で話をしているときの日本人を見るのは耐えられない。とてもいやな気持がしてならないのです」と話されたが、そういえば、私も、われわれ日本人と話すときは教養のあることが感じられる礼節をわきまえた人が、外国人と英語を話すとき、なぜあのように浅薄でいやらしくみえるのか不思議な気がすることが時々ある。そういう人に限って、アメリカやイギリスのアクセントを少しオーバーに使って、自分の英語力を誇示するかのごとくである。感歎詞とか受け答えの文句など、とくにアチラ式で、私をゾーッとさせる方もいる。 それは、そうした表現にふさわしい日本人の感情の動きというものが文化的にないために、それをあえてすると、きわめて不自然なことをやることになるので、見ているほうに不快感を与えるのであろう。ああいう時の本人の心理構造はどういうふうになっているのだろう。あれは「イカレテル」ということのあらわれなのだろうか。あるいは英語を一生懸命習いすぎたためでだろうか、そこまでやらなくても充分通じるのに。という気がこちらにはする。 これほどの努力をあえてするのだから、こうした人々は相当英語の話せる人に多い。とくに日本で大学教育まで終え、それから異文化と接触するようになった場合が多い。したがって、外国語が非常にうまい。子供のころ外国にいた、というような人の場合にはみられないものである。これはまだ、自分の中に日本のシステムが確立されないうちに、他のシステムに接したため、異質との対決が硬直した形とらないでできたためである。 このように言語と文化のズレは必ずしも日本人の場合に限らてはいない。たとえば、アングロサクソン系の、見るからに男性的な強い顔をしたイギリス人が、日本語を女の先生から習ったために、日本女性の表現を知らずに話をしているなどという例がある。この気味悪さはとても私たちに耐えられるものではない。こういう人が母国語の英語でしゃべると、日本語のときには、まったく人物が変ったように映るものである。

ちょんまげの日本人は立派にみえる P.73 言語は文化を離れては存在しない。両者は不可分の関係にある。そして、文化はそれを築き上げた人々の体質的な特色にまで密接な関係をもっている。 これについて興味深いことを思い出す。チベットの友人がニ~三週間の予定ではじめて東京を訪れたときのことである。彼らは見るものきくものすべてがめずらしく、それをいちいち私に訴えるのであった。その中で最も私に印象的だったのは、テレビで時代劇を見たときである。ちょんまげのさむらいたちが出てくると、思わず、彼ら二人は叫んだ。「あれごらん、ああいう格好をすれば、日本人があんなに立派にみえる!」江戸時代はわれわれ日本人が自らの手で発達させた文化がすばらしい統合体を築き上げた時代である。時代劇の魅力は、その統合の美しさ(日本人の体質にも感情にもマッチした、そしてその一部分を強調した)にあり、日本について何の知識もない人々までをひきつける力をもっている。 これに関連したこととしておもしろいことがある。近頃、バンコクのテレビでは、日本のテレビの時代劇などがタイ語の吹き替えで放映されている。タイ語のわかる在留邦人の方の話によると、(タイの文化は全体にたいへんやさしく)タイ語には日本語のようにドスのきく文句もないし、口調もないので、クライマックスのわたり合いなど、とても気分が出なくて変な感じがするのだそうだ。言語における文化の限界がよく出ている例である。 江戸時代にくらべると、今日の私たちは驚くほどの外来の文化、また西欧の刺激によって、伝統的にもっていなかった文化要素を消化している。しかし、やはりいろいろな限界がある。異なる文化の受容は、自分たちのシステムが許容する範囲でのみ行われるといえよう。私たちの日常生活を機能させているシステムによって、社会によって、よく使われる感情表現とそうでないものとがある。たとえば、アメリカ人のよく使うアグレッシブな、また、一見、私たちに横柄にみえる応対というものは、日本では特殊な場合にしか使われない。反対に、日本人の恥ずかしがる、などという感情表現は、アメリカ人やインド人の場合にはずっと限られてくる。ある時、アメリカの友人が真剣な顔をして、「あいつ(日本人)は僕が少しもおかしいことをいわないのに笑ったりした。なぜ、あんなに失礼なことをしたのだろう、まったく彼はけしからん」と私に訴えたことがある。日本や日本人を少しも知らないアメリカ人にこれを説明することは骨が折れるものである。 このように、文化によっては、全然使わない感情というものがあるわけであるから、言語だけを修得するということは、厳密にいってできない相談である。2025.03.04 記す

自分のパーソナリティを大切に P.75 私はイギリス滞在中、ある日本の学者が例のオックスフォード・アクセントをオーバーに使って話すのに対して、イギリス人が「たのむからそんなまねをしないでくれ」といっていたのを知って、それほど語学力もなく、なまけ者で言語としての英語の修得に熱心でない私はシメシメと思い、自己流の英語をしゃべることにいっそう自信をもったのである。イギリス人にいわせると、「そのほうがあなたのパーソナリティが出て、ずっとチャーミングである」とのこと。こんなことを書くと英語の先生にしかられそうであるが、それは京都や大阪の人々にとって、東京の者がむりに京都弁や大阪弁でしゃべると、ゾーッとし、たのむからやめてくれ、という、あれと同じであると思う。 やろうと思えば、オックスフォード・アクセントで完璧に近く話すことのできるインド人やアメリカ人があえてそれを使わず、英国人を皮肉ったりして仲間を笑わせるときにだけしか、それを使わないことからみても、自分の体質、感情とか文化にそぐわないアクセントで話すということは滑稽なことなのである。ここにのりこえられない、またのりこえるべきでない、文化の限界がある。品性を低くしたり、自分のパーソナリティを破壊してまで相手のシステムに順応しようとすることは、おろかしいことである。それは日本人からみても相手の外国人からみてもいやらしい存在となってしまう。 とにかく日本に生れ育った者にとって、外国語はたいへんむずかしいものである。一方に、あまり一生懸命に努力して、自分の文化を無意識にこえてしまう人があるかと思えば、他方、怠慢から「語学などできなくとも結構やっていけるのだ」などというまったく誤った主張さえみられる。もちろん、片言で海外の滞在期間を何とかごまかして過すことはできる。禁欲的で、我慢強いその本人はそれでよいとしても、現地の人々は「われわれとロクに話もせず、楽しみもしないで、いったい何のためにあの日本人は来たのだろう」と見ている。「よく働く、黙々と働く」などということよりも、「日々の生活を共に楽しむ」ということのほうを高く評価するのが多くの国の人々のつねである。日本人は働くからエコノミック・アニマルとよばれるのではない、働くことしかしないからである。 通訳を同伴するだけの余裕のある人は、「通訳を使えばいいさ」というかもしれない。しかし、マレーシアのあるトップの方々などは、「交渉は通訳を使った途端にむずかしくなります、せめて英語で交渉のできる人を送ってください」といっている。実際、時として相手の気持ちをほぐすような気のきいた冗談が必要なのである。冗談は通訳されるとその効果は半減するばかりでなく、通訳の身になれば、一方の文化にしかうまく通用できない冗談も少なくない。いずれにしても冗談は外国語にかえると生気が失われるし、タイミングが悪く、コミュニケ―ションの効果はぐんとへってしまう。

日本語使用の限界 P.78 国際的な仕事に従事する人々は、もし語学ができなかったら、インテンシブ・コースなどで徹底した短期の訓練でそれをカバーすべきである。もちろん、外国語はそれを話す社会で生活するのが一番よい道であるから、海外経験の豊富なプロに担当させることが必要である。しかし、もともと外国語がうまいから、国際的な仕事をするというよりも、国際的な仕事をする立場に」あり、国際的な仕事に適した人に訓練と経験を与えてプロを養成すべきである。外国語がうまいから、必ずしも国際的な仕事に適しているとはいえないのである。 東南アジアなどでは、工場設立のために、特殊技術をもつ日本の技術者の要請が相当あるが、これら技術者のほとんどが英語をはなさないのが日本の現状である。そうした人々は必ずしも海外の仕事の専門家ではないし、そうなる必要もない人たちが多い。こうした場合はできるだけ短期にして、相手側に日本語のできる技師を用意するのがよい方法であろう。実際、インドの合弁企業などは、ほとんどがこの方法をとっている。インド人は、自分たちの国内にいくつもの言語があるということと、全国的に英語がよく浸透していることのため、大多数の人々が自分たちの言葉以外の第二言語に接しているのがつねである。また高校出ぐらいになれば、相当英語ができる。このように、何語でもよいが、自分たちの言語以外を知っているということは、いかなる言語を修得するにも強みで、インド人の語学能力は抜群である。若いインドの技師など、一年日本に技術訓練に来ている間に、ほとんど日本語を身につけてしまう。こうしたインドの技師がどこでも日本人技師の通訳をしているのである。日本人技師に、英語あるいはインド語を彼らの日本語の水準に達せさせるには数年を要するであろう。このように大きな差がある場合は、より合理的な方法をとるべきであると思う。 しかし合弁会社全体の経営を日本語でするということは問題がある。そうした会社はあくまで先方の経済発展を促進させるのが目的であるべきで、単なる日本経済の進出であってはならないのである。すべて日本語にするということは、その土地に日本の島あるいは勢力圏をつくることに通ずるわけで、日本語の範囲は限定すべきである。とくに経営のトップ・レベルは、その国の共通語で行なうべきであるし、また、それでなければ、やっていけないものである。方向としては、トップ・レベルにおける現地人のパーセントを大きくしていくべきで、トップが日本人で占められているのも相当あるが、これが一つの反感を買う理由になっている。というのは、欧米の合弁企業では、現地の者を高いポストに相当つかせているからである。また、このことは、日本の本国にある会社とのコミュニケーションがほとんど日本語でされているという制約のほかに、はえぬきを尊ぶタテ社会特有の制約もあって、日本人がなかなか国際化できないことを端的に示しているのである。日本人でもヨソモノをいれたがらないのであるから、外国人を能力主義でやとうことに相当な抵抗をもつのである。 日本の経済進出が脅威として東南アジアなどで受け取られる一つの理由は、こうして日本人がトップの地位に集団として存在し、その人たちは、会社においても夜の生活においても、ほとんど現地の人々と交わることがないという存在形態にあると思われる。ちょうど軍隊の進出のような気がするのである。欧米諸国と違って、東南アジアで戦中の日本軍を経験した人々にとってはいっそうその連想がリアルになるのである。したがって日本語を使うということは、日本人の存在をいっそう顕在化するものである。その意味で日本語は、前に記した技術者の場合のケースのミニマムにとどめるべきである。日本語を学びたいという要求に対しては、こちらは十二分の用意をすべきであるが、押しつけは決してすべきでない。2025.03.05 記す

11――――個人差による適応度 P.81

好奇心の欠如 異なる文化への対応には、以上述べたような一般的な問題があるが、個人差が相当大きく影響するものである。異なる文化、社会を対象とすることを専門とする人類学では、「人類学者はつくられるというよりも生まれるものである」といわれるほどである。大学において人類学の成績がどんなによくても、現地での対応がうまくできなくて、人類学者になれないでしまう人は、どこの国でもありうるかケ―スである。また何国人に生れても、ニ十歳以前に外国で育った場合は、そうでない場合に比して、異文化への対応は比較にならないほどスムーズに行くものである。諸外国の例でも、人類学者をはじめ、海外での仕事についている人々に、子供のころ外国にいたという人が圧倒的に多いのはそのためである。 次にいえることは、二十歳代で異文化に自分をさらすということは、三十歳以降とたいへん異なるのである。年齢とともに頭脳の弾力性も減少するし、地位が上がるほど、行動の自由が失われ、また友人もできにくくなるものである。ティーン・エイジまでと二十を過ぎてからのカルチュア・ショックの度合はものすごく違うものであるが、それでも、二十代はショックも大きいかわりに、対応力、受容力も大きいから、異なる文化との接触によって成果が上がりやすいのである。 異なる文化への適応性は、このように、一生のうち、どの年齢期に、はじめて外国の社会にエクスポーズされたか、ということに大きく影響されるが、さらに個人差をより形成するものとしては、その人のパーソナリティが重要なものとなってくる。 何よりも貢献するのは、諸現象に対する好奇心の旺盛さであろう。クッキングの方法も見たところも違う異国の料理を前にしても、好奇心の旺盛な人であったら、何だろうと試食してみる気になるが、そうでないと食べず嫌いで、日本食のみを恋しく思うというあわれなことになりかねない。好奇心が旺盛であることは、つねに疑問をもって現象を考察することであり、より知的なアプローチができるものである。日本文化への逃避組には、これが最大の欠陥で、感情的なアプローチになるのである。日本人は好奇心があるというが、海外滞在者を見る限り、実に好奇心の乏しい人が多いのである。海外旅行がさかんなのは、必ずしも異国のことを知りたいというよりも、一度、海外旅行というものをしてみたい、というのが本当であろう。「私も行ってきたのよ」と友人知人に語ること、あるいは餞別とお土産の交換をすること、それ自体が大きな意味をもっているから、外国と自分の対決というよりは、国内の知人友人との関係に力点がおかれている。

観客であること P.83 一つの社会というものは、いろいろなパーソナリティの人々からなりたっている。だれしも長所があり、短所をもっている。「よくできた人」といわれた人もあり、また「いやな人」だといわれる人もいる。しかし、全体としてみるとそれぞれお互いに相補って、不思議な調和をもち、混乱や衝突があっても、それを再び秩序にもどすメカニズムをもち、混乱や衝突さえも長い目でみるとプラスをもたらす面をもっている。どんなに欠点のある人でも何らかの役に立っているといえよう。もしこの世が「よくできた人」ばかりであったらさぞかし退屈なことだろうと思う。密度の高い人間関係が存し、システムをみんながよく心得ている場合は、いかなる人にも一定の役割があり、あらゆるパーソナリティをもつ人々の共存が許されるのである。 ところが文化の異なる社会に受け入れられるということは、「相手のシステムを乱さない」ということが前提となるので、どんなパーソナリティでも同じように受け入れられるというわけにはいかない。より受け入れられやすいパーソナリティとそうでないものがある。 まず、相手に対して抵抗や疑惑をうまないパーソナリティが要求される。内向的な暗い性格よりも、明るい、すなおな性格であることが望ましいことはいうまでもない。舞台の脚光をいつも浴びたいたという自己顕示欲の人よりも、観客であることを望むタイプがよい。異なる文化に接した場合、何よりも要求されるのは観察力と洞察力であるからである。また人々の信頼をかちうるのは、おしゃべりの人よりよい聞き手である。よい聞き手というのは相手をして積極的にアプローチさせるもので、異なる文化への接近法としてはすぐれたものである。よい聞き手というのは、相手を気持ちよくさせる何かをもっているのであるが、その一つは寛大さと相手に対する理解力であろう。より多くの情報を得るためには、寛大さ、相手に対する理解力が必要である。人は「この人は自分のことをわかってくれる。どんなことをいってもいちおう受け入れてくれる」という感じをもったとき、思わず自分のことをしゃべり、訴え、また、さまざまな情報を提供するものである。知らない土地で生活するとき最も必要なのは情報である。 そして情報の受容性能をよくする秘訣は、寛大さと共に洞察力と謙虚さである。相手を見下ろす優越感は受容能力をいちじるしく減退させるものである。たとえば、「手で食べるなんて連中は何と野暮なのだろう」と思いこんでしまう人には、現地の手を使う食事の洗練されたマナーも、その食事のおいしさもとうていわかるはずがないのである。 自分にとって主義主張をもつのは自由だが、その観点からしか、相手を評価できないような心のせまさも、また、異なる文化に対していちじるしく視野をせばめるものである。特に残念なのは、自分の主義に合わないということで、感情的に相手を否定することである。異なる文化を理解するためには、こちらの知性を最大限に使っても足りるものではない。知性が感情によってくもるということは、いちじるしい理解力の減退となるのである。左翼的にしか物事を見ることのできない日本のインテリが、東南アジアの上層の人々をいみ嫌っている姿にはしばしばお目にかかる。それだからといって彼らはそいの社会の下層の人たちと、あるいは左翼の人人と交流しているとは限らないのである。文化の壁につきあたって、その不快感が、自分の水準よりはるかに上を行く現地の上層への攻撃になったりする。日本では「アジアの人々との連帯を」とか「労働者と共に」などといっている人が現地の人々と親交を深めるどころか、結果的に帝国主義的対応をしてしまったりするのは、いつに彼らのカルチュア・ショックによるものである。異なる文化への対応はそれほどむずかしいものである。

礼節とコンプレックス P.86 帝国主義的対応の大きな特色の一つは、礼節を欠くということである。未開、文明をとわず、その社会で高く評価されるのは礼節をわきまえた人々である。 礼節の内容、形式は文化によってずいぶん違うものであるが、一つの文化において礼節の本質をわきまえていれば、どの文化に遭遇してもそれほど困ることはない。礼節の基盤をなしているのは、相手の人格を認め、相手に対してつねに一定の距離を保つということであるから、知らずに相手のタブーにふれるという危険性をミニマムにするのである。その距離を保つことによって、相手のルールを知る余裕をもつことができるのである。 距離を保つということは、何かよそよそい、また冷いアプローチのようにきこえるかもしれないが、これは前に述べたすなおな好奇心、理解力でぐっと相手ひきつけることによってバランス・アップできるのである。より高度なそして効果のあるアプローチというのは、こちらが積極的に近づくというよりは相手をしてこちらに近づけさせることである。したがって、身勝手な好意よりも礼節を守ることのほうが、はるかに相手によい効果を与えるものである。日本社会によくある、へり下りすぎたり、丁寧すぎるというのはむしろ礼節に反する場合が少なくない。自然な気持を一定のフォームにおさめたとき、はじめて礼節というものが出てくるのである。優越感とか劣等感というものは、不自然な性質をもつもので、こうしたものをもった場合、どうしても、非礼になりやすいのである。 だれでも多少のコンプレックスをもっているものであが、海外において、また外国人と接する場合は、これをミニマムにすることが何よりも必要である。ところが、日本人の場合、むしろコンプレックスが(どちらかのほうに)増大するのがつねで、現地の人々にとって楽しい相手となりにくいのである。あるマレーシアのトップの方は「思うに、日本の方はコンプレックスをおもちになり過ぎるのではないでしょうか」と私に述懐された。また、あるインドのジャーナリストは、「僕は日本人がなぜコンプレックスをもつのかを一度徹底的にしらべてみたいのです」などといっている。 日本人がこうして現地の人々にも感ぜられるほどコンプレックスをもつのは、いわゆるカルチュア・ショックが強いために、自分自身に自信がなく、不安定な精神状態におかれるためであろう。その自己防衛としてのコンプレックスが形成、増大されるのではなかろうか。 不安定な精神状態というのは、自分自身ならびに自分たちの文化に自信がない場合に起きやすい。

自信と卑下 P.88 インド人、中国人、英国人などとくらべて、日本人には本当の意味で日本文化を誇りに思う人が少ないのはどういうわけであろうか。 私はアメリカ滞在中、アメリカ人の同僚をすき焼きなどをして招いたことがある。その中に相当長くアメリカに滞在している日本の方が一人いて、私が終わりに近くなって、漬物をテーブにおこうとすると、大急ぎで「それを出さないほうがよい」といってアメリカ人のお客たちから見えないところにおいてしまった。私は、その日本人に対していいしれない悲しさをおぼえた。自国の文化に対する何という自信のなさ、卑下であることか。もし、アメリカ人が漬物が嫌いで食べないのなら、それでよいのではないか、その彼は漬物が好きらしく、こっそりおいそうに食べるのであった。私は、欧米滞在中、日本式で夕食に人を招くときは、いつも箸をおくことにしていた。もし箸が使えなかったらフォークを出して上げることにしている。実際、イギリスなどでは、よほど田舎っぺか下層出身者でない限り、ほとんど箸の使い方を知っている。こちらの文化を他人が知らないだろう、好まないだろう、などと卑下する必要は少しもない。たまたま知らないのは、相手がそれだけ異文化に接する機会がなかったのだということにすぎない。 異文化に興味をもつ人の場合だったら、相手が正式のやり方でやってくれるのを期待するものである。日本にいる知日家の不幸は、いつも、日本人が彼らを外国人扱いにするということである。自分たちはそんなに不趣味な無知な者ではないというわけである。私自身も、インドの家庭に招かれて、家族の人たちと同じやり方で食卓に着かされることがどんなにうれしいことか。手で食べられないだろうと、私にだけフォークで食べるなどとというのではたまらない気がする。オーソドックスなよい家庭ほど、外国人の私に彼らと同じように手を使うことを自然にさせてくれるのである。そこには、自分たちの文化に対する自信がきわめて自然な形で発露されているのである。そして、私にとっては、私がきわめて自然に彼らの文化の中に受容されているいうことを示す彼らの歓迎さえ感じられるのである。 「手で食べる」という慣習は一つの文化である。その証拠に、彼らのしているように、うまい具合に手で食べられるかどうか、試してみるとよくわかる。箸の使い方のように熟練がいる。特におしるこのように、どろどろした液体の食物を、指先だけを使って口へ運ぶなどということなどにいたっては、神技に近い(私もまだこれはよくできない)。そして、カーストによって、その指の使い方、マナーもずいぶん違う。上層カーストの人々がどんなに品よく、指先を使って食事するかをみると、文化であることがいっそうよくわかる。それに、手を使うことが正式の食べ方になっている地方では、何よりも手で食べるのがおいしいのである。手で食べるということは、その料理、食物にぴったり合っているのである。これが文化のよさというものである。 いかなる文化といえども、自分たちの文化に自信をもって、外国人を前にして自然にふるまうことができるというのは、最もすぐれた文化接触のあり方であると私は思っている。自分たちの文化に自信をもつということは、何もすぐれた芸術作品があるとか、偉大な人が出たとか、GNP第二位だ、などということではない。何のためらいもなく、私たちの日常生活のレベルで外国人に接することができるということなのである。 日本ほどよい国はないといって、他国のことを必要以上にけなすタイプの人々は、本当の意味で日本文化に自信をもっていない人々といえよう。「ヨーロッパなどつまらない、もうダメだ」などといって帰国談をする人が、どんなに不安気に、自信なくヨーロッパに滞在していたかは、本国の人々の知らないところである。彼らは観念的に日本文化に自信をもっているにすぎないのである。今日の日本にとって、国際的な問題の核心は、国内において、えらそうに気焔を吐く部分でなく、日本人が現地でどう対応しうるかにかかっているといっても過言ではなかろう。 自信があるということは、いかなる対人関係においても自然にふるまえる、ということであり、これは特に外国人を相手にしたときに限らない。日本社会における対人関係においても充分考察されるところである。いばりたがる人や、へり下りすぎる人というのは、異国にはいっそう向かないのである。2025.03.06 記す

人材の選択 P.91 こうしてみると、個人が外国に向くか向かないか(異なる文化に対応して、充分仕事ができ、生活を楽しめるかどうか)ということは、相当程度予測できる。もちろん、とても無理だろうと思われた人が、案外うまく外国生活に適応したりするケ―スもあるから、完全には予測できないにしても。異国に適応しやすいパーソナリティというのは、決して特別性のものではなく、むしろ、日本社会においても本格的に適応度が高いものといえよう。 また、よく東南アジア向き、とか、欧米向き、などといわれるが、そういう区別はない。両者への適応性は共通するものが圧倒的に多いのである。事実、西欧において劣等感をもちやすい人は、必ず東南アジアなどで優越感をもつ人である。特に注目すべきことは、東南アジアなどでは、日本人が欧米と比較にならないほど注目されていることと、後者ではエリート層と接触が多くなることと、日本人のあらゆる種類の人々(あまり感心できないタイプが多くて残念であるが)が流れこみやすいので、そこで、仕事をする日本の政府、経済、文化を代表するような人々は、特にすぐれた人材が送りこまれなければならないのである。この意味で、アジア諸国への人材の派遣には、きびしい選択がなければならない。これは国の外交と同じくらい重要な意味をもっている。東南アジア諸国では、周知のように日本人の評判は悪いのである。しかし、心ある現地の責任者たちは、日本人はダメだ、とか、日本人は悪い、といっているのではない。「もっと優れた人をよこしてくれ」といっているのである。歴史的にも外国人との接触が日本に比較にならないほどあった彼らの目はこえている。彼らと接触のある日本人が日本社会の中で、どのような種類で、どのような位置づけをもっている人かを見ぬいているのである。そして、本国にはもっといい人たちがいるに違いないと思っている。事実、現地にいる日本人の中にも、実にすぐれた、彼らから高く評価されている人もきわめて少数ながらいるのであるから、彼らのいい分としては当然のことなのである。

第ニ部――日本の国際化をはばむもの――社会学的諸要因

第一部では、日本人が異なる文化に接した場合、どのような現象が起こるか、そしてその諸現象の分析に重点をおいて論じたが、この第二部では、さらにその背後にあって、日本の個々人の行動、人間関係のあり方を社会的(文化的)に規制している社会学的諸要因について考察してみたいと思う。日本社会にあっては、それは共通のルールとして機能しているために、そのマイナス面は、その長所によって充分補われ、全体としての致命的欠陥を露呈することなく社会生活が行われている。 しかし、このシステムはいうまでもなく、日本語の文法のようなもので、あくまで、日本社会に限定されているため、異なるシステムに対応した場合、特に、この日本のシステムは、"ソト"に向かったとき、極端にいえば、麻痺現象を起こしやすいものである。このことが、第一部で論じた、他の人々にくらべて、とくに日本人の場合、カルチュア・ショックが強いということにいっそう拍車をかけることになっていることはいうまでもない。

1――厚い"ウチ"の壁 P.95

日本人は集団主義である、とか、自主性がない、などとよくいわれる。また、外国人からは、日本人はわれわれを仲間に入れようとしない、非常に排他性の強い国民だ、などという攻撃の声は今日ではつねにきかされるところである。私自身も「タテ社会」の理論の中で、日本人にみられる集団の凝集性、孤立性、そしてその中にみられる個々人の集団への高い順応性といったものに注目し、それが家族構造――制度化された家族(家成員)の人間関係を規制するもの――と関係していることを指摘したが、本論で問題としたいと思うのは、家族生活における人間関係、すなわち、ウチ(住居)のなかでの家族成員の動き方と、それに密接に関係している部屋の配置ならびにソトとの関係である。私はこれが、「ウチとソト」という日本人の社会学的の原型を示すものと考えている。

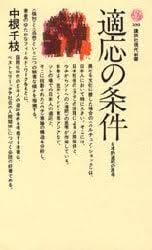

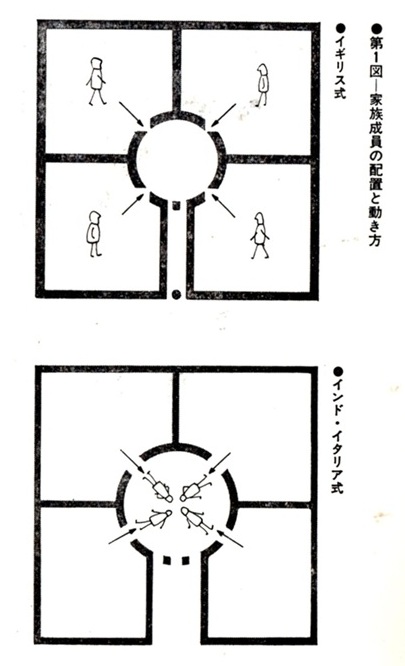

典型としての「中流の上」 P.96 この問題について、私たち日本人の場合を明確にするために、それとコントラストをみせているイギリスとインド・イタリアの場合と比較において考察してみたいと思う。 インドとイタリアを同じ型とするのは、私の観察によれば、この二つは本質的に同じであり、イギリスとも日本とも異なった型を代表するものと考えられるからである。私の理論からみれば、中国なども実はこの型に入る。ことこの問題に関しては、東洋と西洋、あるいは先進国と後進国などという分け方は全然通用しない。 さて、この三つの型を比較するにあたって、家族の住居といっても一つの社会には大きな違いがみられることはいうまでもない。比較ということになると、どの家族の住居をその社会の典型としてとるかということが問題になる。私の考えによれば、この問題の解明にもっとも役立つのは、それぞれの社会の「中流の上」といったところをとり、スタイルとしては、その社会の伝統的なものとされているものに焦点をおくことである。 中流の上と自他ともに認める階層の人々は、どの社会でも普通、伝統的な生活パターンをもっているものである。というのは、上流というのは経済的に豊かで活動範囲が大きいので、外国の文化を輸入しやすく、また個々人のオリジナリティを発揮しやすく、必ずしもその社会の伝統的な生活様式を、守っているとは限らない。一方、下層になると、その社会のスタンダードか、あるいは理想型とされているものを実現したくても、貧しさのためにできないという立場にあり、とくにここで取り扱う問題のサンプルとするには適当でない。 こうした両極に比して、中流の上となると、それほど変わったことのできる余裕とか自由をもっていないが、家または家族とはこういうものだ、とその社会の人々が考えていることを無理なく実現し、それを存続させていくという努力をつねにしているものである。今日のように生活様式の変化が激しいと、この層でも相当変形が出てくるが、それでも、この層に一番多くその社会の特色となっているものが維持されているといえよう。 ここで、中流の上というのは、東京のような一国の中心地でも、農村でも、地方都市でも、どこでもよく、それぞれの地域社会の中で中流の上というところを想定しうるのである。なかでも典型的な実態をあげるとすれば、日本の場合でいうと、地方都市の何代かつづいた家で、屋敷がニ~三百坪ぐらいの広さの、洋間などない家で、父あるいは息子が、大学を出ている、というぐらいの水準にある家族といったところであろう。イギリスやインド・イタリアの場合は説明を省くが、だいたい先に述べた日本の場合に対応する階層の家・家族をとる。 以下の説明は、それぞれの社会における実態としての家(住居)をきわめて単純化し、抽象的にとり上げたもので、その核心となる部分を象徴的にあらわしたのが第威1図(一〇〇ー一〇一ページ)である。

個室と共通の場 P.98 まず、家の中での家族成員のいる場というものを考えてみる。イギリス式では図にあらわしたように、それぞれ個室がはっきりあって、一人一人が別々に入っている。家には居間とか食堂といった共通の場というものがあるが、個人の生活にとって個室が住居の中で最も重要な部分を占めている。 これに対して、インド・イタリア式の家では、それぞれ個々人の部屋はあるが、家族全員の場というのが、たいへん重要な機能をもっていて、そこでみんながおしゃべりをして、一日の大部分の時間を過ごすのがつねである。時間の配分という点からみても、個室と共通の場の割合は、イギリス式の場合と反対になる。各部屋のドアは、イギリスの場合のように閉ざされておらず、あいたままになっていたり、ノックなしで入ることができるほどである。実際、特に用事もないのに、お互いに、他人の部屋によく入っていく。したがって、偶然だれかの部屋が一時的に共通の場となることも十分あるわけである。 これに対して、日本の家はどうであろうか。まず、その特色は個室というものが据通ないこと。各家族成員に明確にそして恒常的にきまった部屋というものがない。個室というものは必ずしも一人のものとは限らない。夫婦が二人で、あるいは小さな子どもがあればいっしょになっていたり、また兄弟、あるいは姉妹が一つの部屋をいっしょに使っていることもある。とにかく、家族のだれにとっても、自分の属する部屋が家の中に、はっきりときまっているということである。 外国人がいわゆる「ベッド・ルーム」とよぶのがそれである。伝統的な日本の住宅には、ベッドがない(ふとんで寝る)からベッド・ルームがないというのではなく、個人所属のきまった部屋がない、ということが大きな違いである。 外国人は家を買ったり、借りたりするとき、「ベッド・ルームがいくつある家か」というように、家の大きさを表現する。それに対して、日本人は「何坪の家か」あるいは、すべての部屋をひっくるめて「いく部屋の家か」というように表現する。日本人は、住居(部屋)というものを家族生活に必要な機能によってみる。たとえば、居間、座敷、納戸、玄関、台所などというように。ところが、他の社会では、住む人を中心にして考えるわけである。すなわち家族の各人の部屋がちゃんとあるかないかということが問題になるわけである。2025.03.07 記す

イギリス式――一つの家の中に、それぞれ個室がはっきりあって、一人一人が自分だけの場(城)をもっている。他の家族成員との接触は、居間・食堂などのような共通の場で行なわれる。個人の生活にとって、この共通の場と個室をくらべると、後者のほうが重要な部分を占めている。 インド・イタリア式――それぞれの家族成員に個室はあるが、共通の場がたいへん重要な機能をもっていて一日の大半をそこで過ごす。個室の孤立性はイギリス式よりずっと低い。ある個室が共通の場に一時的に開放されたりする。さらに、共通の場はソトに向って大きく開かれている。 日本式――家族成員は別々の部屋にいることは少なく群れをなしていることが多い。部屋は家族の個々人によって分けられているのではなく、家族全体の生活に必要な機能によって分けられている。各部屋の仕切りは弱く、家全体共通の場を形成している。ソトにたいしてはカベが厚く、開放されていない。

全体的にみると、各人はいつもだれかといっしょにいるということになる。各人に属するきまった部屋というものがないために、一人ぼっちでだれもいない部屋にいるということは、なにかはっきりした理由がない限り、ちょっと不自然になる。私たち日本人はだれでも経験することと思うが、たとえ個室という自分の部屋があっても(これは西欧的建築の様式として日本にとり入れられたもので、主人の書斎とか子供の勉強部屋という形でできているのがつねであるが)、一人でそこにいて何かしていても、居間のほうから家族の楽しそうな笑い声がきこえてくると、何となく落ち着かず、そちらに出ていく、ということになりやすい。多くの奥様方は「ウチの主人はせっかく書斎を作ったのに、少しもそこで仕事をしないのですよ」とか、「すぐ書斎から出てきてしまい、居間や食堂で書きものをするんです」などとおっしゃる。 部屋は実際にいくつかあっても、家族成員の動き方からみると、一つの家は一つの部屋という感じになりやすい。これはイギリスの場合とは正反対の配置ということになる。また、インド・イタリア式のように、共通の場と、自分の属する部屋という区別がないのが伝統的な日本の住居である。

個人主義と「なれあい」 P.103 こうした家族の住居における行動様式の違いは、個人のパーソナリティの形成、ならびに人間関係のあり方に大きな影響を及ぼすものと思われる。なぜならば、ヒトにとって、社会生活の基礎となる人間関係、個々人の対応の仕方というものは、この家族の場でまず養成されるからである。あるアメリカの精神分析学者の研究によると、対人関係の行動様式の基本的パターンは三歳半ごろまでにでき上がるという。すなわち、日本人とかアメリカ人の特色が備わるのは、そうした初期の幼児と母親の関係に求められるという。さらにその特色は年と共に、その他の家族成員(父親、兄弟姉妹)とのやりとりのなかで、いっそう顕著に形成される。 日本人にくらべて、イギリス人、イタリア人、インド人などが強い自己主張できるのは、ここにあげた二つの型では、いずれにおいても、自分の城(部屋)をもっているために、家族成員といえども侵されることのない自分の権利をもちうるからであると思われる。家族成員はお互いに相手が不可侵の場をもっている、という認識がしらずしらずのうちに形成されるものといえよう。共通の場での発言はつねにそうした背景をもつものとなる。事実、イギリスでは、相手の立場を尊重し、自己の立場を守るという不可侵の約束のうえにたった個人主義がみられる。一方インド・イタリアでは、大勢のなかで自己主張することによって確立される、個人主義というものがみられる。 この意味で、日本の家の中の生活では、とても個人主義は育つ可能性がない。ここでは、いかに相手に順応するか、あるいは相手を順応させるかという習性が発達することになる。個人のとりでがないわけであるから、弱い者は無防備で、つねに強い者の庇護を受けざるをえない状態におかれる。いわゆる「なれあい」という関係が日本人の社会生活のあらゆる面に顔を出しやすいのは、ここにその原因が求められるのではなかろうか。 また、私たち日本人はどうも社交性に欠けるようであるが、これというのも、私たちの家の中に「共通の場」というものがないためと思われる。イギスでも、インドでも、イタリアでも、子どもたちはまず、この場で自己主張をしたり、他人の意見をきくことを学び、さらに、家族以外の人々と自由に話すことを学ぶ。日本の家族の住居にはそうした訓練をする場がない。日本社会ではひどく内気な人や心臓の強い失礼な人が目立つのも、こうした家族生活のあり方に由来しているといえよう。 個室はスペースがあって部屋さえあればできるが、「共通の場」となると、長い間の習慣によって形成される人間関係のあり方にかかわってくるために、個室はあっても「共通の場」がなかなか形成されないというのが今日の日本の現状といえよう。

日本の家は家具である P.105 このような内部の配置・人間関係は、当然外部との関係に影響してくる。日本式では、内部に壁というものがないかわりに、外部に対する壁がたいへん厚くなっている。したがって、人人にとって、家のウチとソトではたいへんな違いがある。ソトに出る出口もひどく小さい。 壁が厚い、とか、出口がひどく小さい、という表現は、実際にそういう造りになっているということではなく、家族の日常生活の場がソトから容易にナカがうかがわれないような構造・形式にできているということである。日本の農村の家々のたたずまいに、それがよくあらわれている。どの家も屋敷の外郭には背の高い密生した樹木がめぐらしてあり、隣家との間のスペースは、どちらからも容易に顔を出して交流するといおう社交の場とはなっておらず、むしろ無人の、無言の境界を示している。住居である家自体は庭に向って開け放たれているが、屋敷全体としてみるときわめて閉鎖的にできている。ある建築学者の言によると、西欧的建築にくらべると、日本の家の建築は家具にあたり、屋敷をとりまく樹木が壁にあたるという。私の社会学的考察もこの見方と軌を一にしている。 こうした日本の家のあり方に対して、北インドやイタリアの農村では、家の建物自体がそのまま道に面しており、中で家族と話している姿勢をちょっとかえるだけで、隣家や前の家と話ができるほどである。そして家々の並びを区切る道は、お互いの社交の場、広場となっている※。また、インドのベンガル地方や東南アジアなどでは、見たところ日本のような体裁に、いちおうの垣根や塀をめぐらす様式であるが、その垣根や塀は、一戸ごとにめぐらすというよりも、何軒かかたまって共通にそのまわりにめぐらすというのがつねである。日本の庭にあたる部分は、何軒かの共通の広場としての役割をもっている。いわゆる「コンパウンド」という単位を形成しているのである。一戸だけが孤立して存在するというケースは実に少ないのである。このように一戸(一家族)のみによって居住する(寝食を共にする)単位の孤立性はきわめて低くなっている。したがって、日本では、家の中の成員がソトとはっきり区別された「仲間」を構成し、それ以外の人々はソトに居住する限り、きわめて顕著な区別がされるのである。 ※日本では下町の商店街とか、長屋などというが、これに近い形であるが、日本社会全体としては、むしろマイナーな例といえよう。このことは、同時に家の内部構造に相関している。インド・イタリア式では、家の中に個室と共通の場という二段階のアレンジメントがあり。その共通の場は、ソトに向って大きく開かれている。したがって、ウチの人がソトに出たり、ソトの人がウチに入りやすくなっている。ソトとの関係においてはイギリス式も同様である。このようになっていると、一つの家族(家)というものが孤立しにくくなるのである。 たとえば、三つの型をそれぞれ二軒以上つなげてみるとよくわかる。インド・イタリア型を二つとって、入口を向かいあわせにつけてみると、それはあたかも一つの家のようになる。お互いの共通の場が入り口を通じてつながることになる。ところが、日本型では、とてもそうはいかない。どんなに近くに隣り同士が住んでいても、また兄弟姉妹の関係につながる家でも、二つあるいはそれ以上の数が一つの家族のような生活感情をもつということは、なかなかできない。 インド・イタリア型の場合には、個室と共通の場の間に安全弁があるために、ソトの人を入れやすいといえよう。共通の場というのは、家族成員にとって、自分の世界からちょっとふみ出した所ということになり、ソトの人(もちろんだれでもいいわけでなく、特定の範囲はあるが)が来てもそこに迎えることに抵抗はそれほど感じなくてすむのである。 しかし、日本式では、家の中に安全弁がないためにソトから人を入れるということはショックとなる。そんなときには大急ぎで唐紙や障子をたてて、主人だけ残して、家族はかくれてしまう。あるいは、ふだんお座敷とよばれる部屋をそのために用意しておいたりする。臨時の「ソト」を家の中につくるわけである。お客様を招くということが、日本の家族にとって一大事となる理由の一つはこのためである。それは家の中の態勢全体に影響を及ぼし、日常的な家族生活は、大きな打撃を受けざるをえないのである。ソトの人をウチに迎えるということは、家族生活のリズムの一つではなく、特別な行事という性格をもつものとなりやすいのである。 お互いに親しい人たちが近くに住んでいて、往き来の多い農村などでは、訪問者は土間のかまちに腰かけて話すという方法がとられている。農作業に従事している土足をぬぐというのが面倒ということもあるが、この方法だと、訪れた相手の家族に迷惑をかけないですむ、というのが重要な理由となっている、とみることができる。 いずれにしても、お客が家族全員といっしょに食事するなどということは、めったにできない慣習になる。イギリスやインド・イタリア式では、容易に家族の共通の場(居間)に通され、家族の食卓に迎えられるわけである。したがって、家族成員とソトの人たちの間の交流はたいへんよくできる。 外国人がよく、日本人のなかに入ることはとてもむずかしいとこぼすが、日本人でさえ、他の集団にはなかなか入れない。そういう集団の性質というものは、家に象徴的にあらわれていると思われる。2025.03.08 記す

2――日本人の社会学的認識 P.110

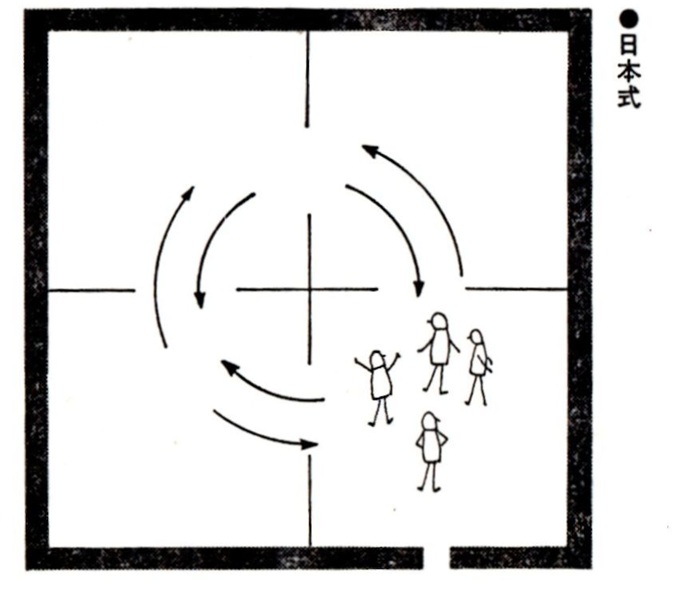

いずこの社会においても、個人は、その家族を別として、社会生活をするうえで重要な機能をもつ一定の人々をもっているのがつねである。この中には、さまざまな種類の人々――たとえば、親類、隣人、友人、仕事のうえでの仲間――があり、その関係は、一生つづくものもあれば、途中で疎遠になったり、反対に新しくできたりするものである。また、つねに相手が近くにいて毎日顔を合すことができたり、遠くにいて頻繁に会わない場合もある。さらに、お互いに親密な人々がはっきりした彼らだけの集団を構成している場合もあるし、個人によってその範囲がずれて、お互いに範囲が一致していない場合もある。 個人の社会生活にとって重要な役割をもつ親密な関係設定は、このようなさまざまな要素が優先され、それらがどのように組み合わされているかによって、その社会における人間関係ならびに集団の特色をうかがうことができるのである。

ウチ――第一カテゴリー P.111 日本の場合には、次のような顕著な特色がみられる。まず、社会生活において最も重要な意味をもつ人々は、個人を中心としたネットワークとしてよりも、一定の場を共有する顕著な集団としての形をとりやすい。すなわち、Aにとって、B・C・D・E・Fが重要なメンバーであるとすると、同様に、Cにとっては、A・B・D・E・Fがそれである、というように。したがって、その集団はきわめて機能が高く、ソトに向かって排他性をもち、ちょうど前節で考察した"ウチ"の集団的特色をよく備えている。事実、人々は、この自己にとって第一義的な所属集団を"ウチ"とよんでいる。 この集団は、日本人の社会学的認識において、社会の核を形成するものとなっている。そこで、本論では、これを第一カテゴリーとよぶ。 この第一カテゴリーの集団を構成する人々は、自己にとって最も重要な意味をもつ仕事をとおして形成される仲間である。この人々はほとんど毎日のように顔を合わせるのがつねである。たとえ、顔を見ない日々があろうとも、つねにお互いにアップトゥデイトの的確な情報をもっている人々で、特別の理由がない限り、長い間顔をみないなどということは不自然である。この第一カテゴリーに入る人々というのは、たとえば、農村の場合であれば、昔からまとまりをもっていた部落の成員に相当する(部落が大きい場合には、その中にあるサブ・グループが中心となり、部落全体に拡大して認識される)。都会であったら、同じ職場で働く人々である(大きな会社などであったら一つの課を構成する人々であり、商店であれば、同業の仲間、または同じ町内の人々である)。 この関係は、単に近くにいるということだけでなく、それ以上に重要なのは、仕事を媒介とした仲間、あるいは自分の仕事をしていくうえで、長期にわたって重要なかかわりをもっている人々である。したがって、この人々は相当恒久的な人間関係をもち、たいせつな友人というのはこの人々の中に見出されることが多い。同時に、必ずしも自分にとって好ましくない人でも、接触を維持していく努力が払われ、お互いに一種の順応性が養われる。しかし、お互いの譲歩も忍耐の限界をこえた場合には、いわゆる仲間割れ(内ゲバ。、党中党をつくる)の状態が生まれる。したがって、最も嫌いな、憎しみの強い敵というのも第一カテゴリーの中に形成される。こうなった場合は、本当の仲間はさらに小さな集団となる。いうまでもなく、集団の規制が強ければ強いほど、本当の仲間は少数になりやすい。 このように、第一カテゴリーは、敵対の、あるいはそれほどいかなくとも、小集団を内包しているとはいえ、そのソトの人々に対して、相当明確に区別されるほど密度の高い人間関係を形成している。

第ニカテゴリーの人々 P.113 この第一カテゴリーをとりまいて、第二カテゴリーが設定されている。第二カテゴリーとは、前にあげた例に対応していえば、農村の場合ならば、自分の第一カテゴリーである部落と関係の深い隣接地域の村々を包む範囲である。たとえば、母や妻の里の人々、姉妹や娘たちの嫁ぎ先、それから同じ小学校、中学校に行った仲間の散在している範囲、その他、仕事やムラの行事をとおして密接な関係をもつ人々(これらの中には農村とつねに往来のはげしい地方都市の人人もふくまれうる)などである。大企業の場合ならば、その会社の全員といったような範囲と、同窓の関係、親類などがふくまれる。さらに、さまざまな「知り合い」とよばれる人々をふくむ。 この第二カテゴリーは直接知らない人々をふくんでいるが、なんらかの既存のネットワークに支えられているために、たとえ顔見知りでなくとも紹介状なしに近づくことができる。また紹介をたのめる人人がたくさん存在する範囲である。この関係は、個人が仕事をすすめていくうえでいろいろに使うことができる。活動のスケールが大きいひとほど、第二カテゴリーの機能が高くなることはいうまでもない。

ヨソの人――第三カテゴリー P.114 日本人にとっては、この第二カテゴリーが自分と関係をもつ人々で、それ以外は他人(ヨソのヒト)である。三河地方の農村などではこれらの人々を「世間のヒト」とよんでいる。ここでは便宜的に第三カテゴリーとよぶ。この第三カテゴリーは無限の広がりをもち、そのカテゴリー自体の外郭はないといってよい。したがって外国人などもこの第三カテゴリーに入りうる。 個人にとって第一、第二、第三というカテゴリーはだいたい二十代までに形成され、その後、その各々の成員が入れ替わるということはほとんどないのがつねである。それは、日本人の場合、普通二十代後半までに仕事がきまり、その仕事をとおして集団帰属ができ上がるからである。第二カテゴリーは、実際知らない人々をずいぶん多くふくみ、年を経るにつれて知り合いの数は多くなっていくわけであるが、その知り合いとなりうる基盤というものは、やはり二十代までにできるため、その可能な範囲はきまってしまっている。 したがって第三カテゴリーであった人が、第一、あるいは第二となる可能性は、二十代をすぎると特別なケースに限られてくる。実際、第三カテゴリーの人になにかの機会に紹介され、名刺など交換しても、その後具体的な仕事に関係するとか、あるいは具体的な経験を共有しない限り、それっきりで終わってしまうことが少なくない。日本人の場合、たまたま会った相手の仕事にもったから、あるいはその人物に好感がもてるからなどという理由で、第三カテゴリーの人に近づき、一生つづくような重要な人間関係をもったということはきわめてまれである。そういう習慣や趣味もあまりない。ある中国人が「日本人は仕事の関係がなくなってしまうと友達でなくなってしまう」と慨嘆していたが、たしかにそうした傾向は強い。 日本人の仕事ならびに社会生活は、基本的にはすべて第一、第二カテゴリーの中で営まれ、第三カテゴリーの人とは、その時々のビジネスでつながっているだけである。たとえば、買物をする場合のその店の人との接触とか、タクシーに乗った時の運転手との接触というように。その時点においては、日本人らしい、やわらかなやりとりがあるが、その内容はビジネスのみで、関係はその都度きれるのである。

共有経験の重要さ P.115 ここにみられる日本人の人間関係の特色は、共有経験(極端にいえば二十代までの)にもとづいて形成されるということである。この原理でいくと、この種の共有経験を日本人をもつということが、きわめてまれにしかありえない外国人と、第一、第二カテゴリーにおけるような人間関係をもつことはきわめてむずかしい。 しかし、いつたん共有経験をもてば、人種、民族のいかんをとわず外国人を差別せず待遇するのが普通である(国籍などによる法律的な処置はまた別である。ここではあくまで個々人の日常の社会生活レベルで論じているのである)それほど共有経験というのは日本人にとって重要な意味をもっているのである。この意味で、日本人は、日本人だから、外国人だから、という点には実際には鈍感であるといえよう。人種や国籍が違っても、前記の共有経験があれば、第一あるいは第二カテゴリーに入りうるのである。すなわち、そうした外国人には、第三カテゴリーの日本人よりずっと仲間意識をもつのである。 また、自己を中心として第一、第二、第三のカテゴリーが連続的に広がっているということは、自己中心的、主観的ではあるが、これは必ずしもエスノセントリック(Ethnocentric:民族中心主義的)ではない。前に記したように、第三カテゴリーの人々は「ヨソのヒト」で、同じ日本人でも外国人のように位置づけられている。もちろん、同一国民という明確な制度に支えられ、ユニークな文化を共有しているので「日本人」という判別は明確にできるが、それは実際、人々の生活に結びついた社会的ネットワークの限界ではない。戦時中やオリンピックの時などに極端に発露するナショナリズムというものは、むしろ観念的、情緒的なものであるといえよう。この点、日本人は朝鮮人、中国人、インド人などとずいぶん異なっている。 外国人は、日本人がなかなか仲間に入れてくれないといって、日本人はわれわれを差別するとか、ナショナリスティックなどとよくいうが、それは第三カテゴリーの扱いであって、日本人間でもそうした扱いをするのだということに気がついていないためである。 外国人にとっての不平は、正確には、日本人が外国人に対して、日本人のような待遇をしないということではなく、第三カテゴリーの人々に対して積極的に働きかけ、本格的な人間関係を結ぼうとしないということである。事実、このことは日本人が外国人に接したり、また外国に行ってそこの人々と接するとき、やはり問題となってくるのである。2023.03.09 記す

異質の認識の欠如 P.117 このような社会学的認識をもった者が、積極的に外国人と接していかなければならないという必要にせまられたとき、どのような現象を起こすであろうか。 こうした場合、日本人がよく使う手は、第三カテゴリーの人々に対する短く切断されたビジネスのスタイルか(相手が日本文化を共有していないのでいっそう味もないエコノミック・アニマル式になる)、あるいは相手に第一カテゴリーの人間関係のパターンをおしつけようとすることである(日本人が一生懸命になったり、真剣になると、第一カテゴリーの人間関係のパターンを使いがちである)。もちろん、相手は育った土壌が違ううえに、第一カテゴリーの人間関係に支えられていないので、それは機能しないのが普通である。相手からみれば、まったく勝手なアプローチであり、日本人にとってみれば、しした予期したように相手が反応しないから、いらだたしくなり裏切られたような感じがするのである。 この種のアプローチは外国人を相手にした時ばかりでなく、日本人の間でもよくなされることである。たいして親しくもない人に対して、自分のスタンダードで自分の考えをよいと信じこんで強制する人々が、特に都会生活をしている人々には実に多い。自分では親切なつもりでいっているが、それが相手にとってはたいへん迷惑であることに気がつかないのである。これが第一のカテゴリーの人々で、相手に関して充分知っており、また、主観的な意見が通ずる仲であるからよいのであるが、これを第一カテゴリーでない人々(ちょっと知っているといったような)にも適用するため、その人自身では気がつかずにたいへん非礼をしてしまうのである。日本人は礼儀正しいとか、丁寧だといわれるが、この意味で礼を失する人々はまことに多い。これは日本人のわれわれにとってもいやなこと(日本人的にその場はほほえんで受け流しても、軽蔑の念と共にもうつき合いたくないと思う)であるから、こうしたことをされた外国人迷惑は想像にかたくない。これが、日本人が善意をもっているにもかかわらず、嫌われ敬遠されてしまう一つの原因である。 こうした行動の背景となっているのは、日本人の異質を認めない連続の思想である。日本人の社会生活において最も重要な意味をもち、個人の社会化が強力に行なわれる第一カテゴリーの人間関係は「われわれはみな同じなのだ」「すべてお互いにわかっている」ということを前提としている。ここに日本人の「つき合い」の基本的パターンが形成されている。そして、第二、第三カテゴリーは、第一カテゴリーの延長線上に位置づけられているから、それぞれの間には断絶がなく連続しているのである。したがって、外国人に対しても、日本人が積極的にことをかまえようとする時、「人間はみな同じなんだ、誠意をもってすれば通ずる」「同じアジア人だ、仲よくしよう」という姿勢になるのである。中国へのアプローチにおいて、古くから「同文同種」などということが強調されてきたのもこの考え方を背景としている。 相手が立場も条件も違っているのだということをよく認識していれば、こんな身勝手な単純なアプローチはできないはずである。ましてや文化の異なる人々の場合、その異質性を充分認めなければとてもつき合いできるものではない。また異質であるという認識にたってはじめて相手を理解しようという努力も払われるのである。日本人に異質に対する認識が低いということは、異質というものを経験的に認識しにくいホモジニアスな人々によって構成されている社会に馴らされてきたためであろう。そして、さきに分析した自己中心的な社会学的認識もそのことに無縁ではない。

深いギャップ P.120 こうした日本人の社会学的認識は、世界的な視野でものを考え、また、国際的な問題をテーマとするジャーナリストや学者の場合にも根強くみられるものである。 たとえば、相当ベテランの日本のジャーナリストでも、外国に取材して、日本のことがあまりにもよく知られていない事実に直面し、憤慨して訴えることがよくある。日米関係をテーマにした場合でも、日本人はこんなにアメリカのことを知り、関心をもっているのに、アメリカでは日本の首相の名前すら知らない人がいる、といって憤慨したりするが、日本のアメリカに対する関心とアメリカの日本に対する関心では、ウェイトがぐっと違うのは当然である。こうしたことに憤慨する人々は、東南アジアの人々が日本にいかに関心をもっているか、ということにもあまり気がつかない上に、日本人のほとんどが東南アジア諸国の首相の名前すら知っていないということには思いがいたらないのである。関心があったりなかったり、一方的であるのはお互いさまなのである。世界像があまりに自己中心的にできているということは、国際的視点をくもらせてしまう。 ある日本の大学教授が、私がロンドン滞在中に来られ、たまたまいっしょに本屋にいたとき、私の知っているイギリスの学者と会って、紹介し、しばし話をしたことがある。その時、日本の教授はアジア研究について得意になってご自分の意見を披歴されたのであるが、それがご自分の属する研究所の状況を(それもきわめて日本的問題意識で)前提とされるので、相手は応対に相当困られた。というのは、このイギリスの教授は、日本の知識人のアジアへの関心のスタイルについて、何らの予備知識の持ち合わせがないばかりか、日本の学界の構成も、大学間の位置づけについても知識がなく、いわんや、そのうちの一つの大学に付置されている研究所のあり方などは想像もできないものである。そうした日本の知識がない限り、その日本の教授のいうことは理解できない性質をもっているのである。その教授は、日本では世界視野をもっていることを売物にされているような方であるのに、自分(日本人)と相手(イギリス人)の間の社会学的認識のギャップには少しも気がつかれていないのである。 この教授ばかりでなく、こうした錯誤は日本人と外国人が接した場合、数限りなくある。この両者のギャップまで親切に説明できる文化的通訳はあまりにも少なく、私はしばしば絶亡的な感じをもつのである。もちろんこうしたギャップは日本の場合だけでなく、どの国にも多かれ少なかれあるものである。だれでもいちおう、自分のスタイルで相手を見るものである。しかし、それと同時に、このアプローチはうまくいかないのではないか、という相手との違いを考慮する用意があるのがつねであるのに対して、日本人の場合、そうした考慮とか、謙虚さが欠如しているというところに特色がある。 さらに、この日本人と異なる文化をもつ人々とのギャップは、日本人の思考方式が他の国の人々によく知られていないことによっていっそう大きくなっている。たとえば、イギリス、フランス、アメリカ、中国、インドなどの国々は、よきにつけ、あしきにつけ、どの国のソトにいる多くの人々によって、よく知られている。これらの国々の全体像ならびに特色が相当よくわかっているのに対して、日本の場合、知られているのは、私たち日本人からみると、極端な側面の断片的な部分であるために、イメージとしては何となく気味がわるいものとなっており、まったく知られていないより、マイナスの効果さえもっている。このようにソトからもウチからも、日本と諸外国の距離は驚くほど遠いのである。

3――連続の思考・ウチからソトへ P.123

二項対立と相反する思考 第一、第二、第三カテゴリーという日本人の社会学的認識は、自己、そして自己の属する集団をセンターとして、その周辺に広がる「ウチからソトへ」という構成をもち、これは、自己(集団)中心的で、主観的な認識方法といえよう。 この認識方法によると、他の集団というものは、たとえ客観的にみて、その質、機能において自己所属集団と同じ(あるいは相補うもの)であっても、自己所属集団は全体世界の中で、いくつかの同類集団の一つではなく、比類のない重要性をもつ集団として傑出して位置づけられている。 このことは、さまざまな慣習的表現にみられる日本人の世界像によくあらわれている。たとえば、周知のように、日本語というかわりに「国語」という用語が使われ、それは英語、フランス語、中国語などと異なるレベルの意味をもっている。これは本来世界にあるさまざまな言語のうちの一つという認識ではない。「国語」は別格であり、そのまわりに英語、フランス語等々が存在するのである。 どこの国でも、もちろん、ある程度の自己(集団・国)中心的な見方というものをもつのは自然であるが、日本人の場合、それが極端なほど無意識にあらわれているのである。この事実(社会学的認識)は、日本人の伝統的思考に近代西欧思考を特色づけている。「対立する二項の設定」という論理構造が見出せないことによって、いっそう、他の社会のものとの違いが明確に指摘できるのである。 日本的思考によると、異なる二つのものの存在は、敵対する関係か、あるいは合流を可能とする関係である。そして、合流は、二者が独自性と対等性を維持しながら協力体を構成するというのではなく、一方が他方を呑流するか、従属させるか、あるいは、二者とも完全に各々の独自性を喪失して一つとなるという結果によってのみ可能である。もちろん、敵対関係は一方が他方を破るか、永久に交わらない平行線を行くしかない。したがって、二者による建設的な展開は望めない。すなわち、テーゼ、アンチテーゼ、ジンテーゼという展開や、バランス・オブ・パワーの論理は出てこないのである。 この二項対立の論理は、最近評判のレヴィ=ストロースの構造主義の諸論文の基盤の一つをなしているものである。レヴィ4=ストロースは、未開社会の複雑な宗教的諸現象を、この論理を用いることによって、みごとに分析してみせている。しかし、私がレヴィ=ストロースの分析にいつも抵抗を感じるのは、この二項対立のシェマである。日本でも日本の材料を使って、ア・ラ・レヴィ=ストロースの論文が散見されるが、どうもしっくりしないのである。虚心坦懐に私たち自身の伝統的な思考を探ってみると、それは実に、この二項対立の思考とまったく異なる(相反する)「連続」の思考が見出されるのである。 参考:シェマとは、スイスの心理学者ジャン・ピアジェが提唱した概念で、物事や情報を認識する枠組みや構造を指します。(黒崎記) この二項対立の設定には、まず前提として、二者の間に断絶がなければならないのである。日本的思考では、敵対関係以外には断絶はなく、存在形態としての断絶を前提としての断絶を前提とした二者の相互関係は成立しない。二者の相互関係は連続を前提とする。ひところ、「断絶」という言葉がたいへんはやったが、あの現象は不連続というよりも、積極的否定を意味するゆえに、連続に基盤をおく文化をもつ私たちに興奮をもって迎えられたのではなかろうかとさえ思うのである。二項対立の思考を鍵とするレヴィ=ストロースの構造主義や、ふるくは、中間層の存在を軽視し、ブルジョワとプロレタリアートという設定をし、私流にいえば、社会を連続でなく、対立としてとらえるマルクス主義が多くの日本のインテリを魅了してきたのは、私たち日本人の慣習的思考にとって驚くほどの新鮮味を与えたことが一つの大きな理由であると考えられる。2025.03.10 記す

「タテ」の原理による位置づけ P.126 さて、本論の課題である社会学的認識についていえば、二項対立の思考をもつ文化においては、日本的認識とくらべるときわめて客観的な次のような認識がみられるのである。 社会というものは、A・B・C・D……のいくつかのグループからなりたっていて、自分のグループはたまたまBである。それぞれのグループは種類、役割は異なっても、同様のウェイトをもって存在し、社会生活がなりたっていくためには、お互いのグループ間の協力が当然必要である、という認識方法である。この認識の前提には、それぞれのグループ間にはいちおうの断絶の作用がなければならない。他のグループは自分たちのグループと異なるからこそ、相互協力の必要が必然的に出てくるのである。 日本的認識では、自分のグループと同じようなグループが他にあって、それと相互に協力するものだという見方はない。協力者は第二カテゴリーの中にその都度求められるのである。第二のカテゴリーは、自分のグループ(第一カテゴリー)とは決して同じウェイトではなく、補足的である、ということである。この認識方法が、前者とくらべて、いかに主観的なものであるかは、すでに指摘したところでもあるが、イメージ化して示すと第2図のようになっている。

「タテ」のイメージは、自己中心的な社会認識と異なるようであるが、いずれもヒエラルキーの頂点あるいは自己という基点を設けて、そこからの距離によって他の人々、集団を位置づけ(同質のものを連続的に位置づける)、社会というものを認識するという点で同じである。いずれも異質の存在、機能というものを考慮にいれないところに特色があるといえよう。 タテ組織の頂点、あるいは自己(集団)を基点とする思考方式によるイメージ化は、さらに、中央から地方へというスキームに結びつくものである。これは、本書のテーマからいえば、本部と現場、本社(本省)と海外駐在員ということになる。そこで、次にこの問題について少し論じておきたいと思う。

貧しい「ソト」への関心 P.128 タテ社会の特色をその成員のメンタリティにおいてみると、ウチ意識が強く、定着性を強く志向していることが指摘できる。こうした特色は、当然、その成員にとってソトに出る(社会的な意味でなく、物理的な意味でさえ)ことに大きな抵抗をもつものである。事実、ソトに出る(出される)のは、つねに弱い立場にある者である。このことがウチに残る成員のステータスをいっそう高め、ソトに出た成員のステータスをいっそう低くする、という一方的な志向を強めている。 日本の伝統的な家制度に顕著にあらわれているように、「家」から出ていくのは、必ずステータスの低い次三男である。世界的にみて、最も多く、自然な方法は、早く結婚した長男から順に出ていくという方法である。また、インドの合同家族の場合には、より経済力のある者がそこからまず出ていくという例が圧倒的に多いのである。 「家」の場合だけでなく、集団が危機に遭遇して縮小せざるをえない、また一部、他の建物、あるいは土地に移らなければならない、というときには、何よりもその集団の中で、より弱い(ステータスの低いと見なされている)部分が切られたり、移ることになるのが常道である。本家はその源の屋敷から移らないという物理的な位置づけ自体が、タテ組織の頂点を象徴的に示す役割をもっている。動くのはつねにステータスの低い成員であって、頂点かそれに近いステータスの成員は、よほどのことがない限り動かないのである。 こうした組織原理は、当然、ソトのことにあまり興味をもたない風潮を作り出したものといえよう。日本の歴史においても、権力の座にある者から一般民衆にいたるまで、外国への興味は、まことに貧しく、外国のことを真剣に考え、積極的行動をとろうとした政治家はきわめて少ない。同様に、日本の貴族や武士には、西欧の貴族やジェントルマンのように、外国旅行をすることによって、その国の彼らと対応する人々と友好を結んだり、あるいは未知の国へ出かけるという探検の趣味はほとんどみられなかっあ。 一方、庶民の外国への移住は、彼らが進んでしたというよりは、彼らの故郷の環境が彼らをソトにおし出したという性質のもので、現地で建設的な世界をつくることよりも、つねに故郷に錦を飾って帰ることを目的としていた。いずれにしても、本格的なソトへの関心は、日本では伝統的に低調で貧しいものであった。 事実、ソトに出て、その経験なり、得てきたものによって、国内に影響を与えることはあっても、ソトとウチの交流の橋渡しをした人々は皆無に等しい。ソトへの関心はあくまでウチのためであり、ウチに関係のないソトのことには興味は示されていない。遣唐使や、明治時代の政府派遣留学生などは、ソトに出た人々の中でも比較的ステータスが高く、ウチからみれば、その成果が大きかった人々であるが、彼らはあくまで使者であった。留学先の現地の高官と対等の交わりをするのではなく、彼らから学び、その成果を本国の高官に供するものであった。 これら選ばれた使者たちは、のちに高位高官となることはあったが、その他多数のソトに出た人々はほとんど、国内の組織の主流の地位を占めることができなかったばかりでなく(ソトに長くいたためにそれができなかったということさえ加わって)、その人々の成果は日の目をみずに葬られた形となってしまったといえよう。 明治以来百年、西欧文化の輸入に汲々として、西欧に対する異常なほどの好奇心があったといえるが、それはあくまで、こちらにとって必要なものを獲得するのがねらいであったのであり、それは決して、西欧の国々と、その人々を理解しようとしたのではない。それは日本人にとってむしろ関係のないことであった。したがって好奇心はこちらの必要とする部分(特定の技術、制度、文学など)にしか向かなかったのである。この意味で日本人のソトに対する興味、関心は驚くほど限界がある。

現場軽視の思想 P.131 このことは、今日でさえ、日本の対外姿勢の底流となっている。いいかえれば、日本人全体、そして日本の中枢の人たちは、まだ本当にソトの世界を理解しようとしていない、とさえいえよう。このことはすでに指摘した「ソトに出る者」がどちらかというと相対的に低い地位におかれてきたという、社会学的なシステムと密接に関連していることはいうまでもない。 このシステムは、単に海外に対しての姿勢にあらわれるばかりではなく、国内をふくめて、いわゆる現場軽視の思想に露骨にあらわれているのである。 どんなにすぐれた実力をもつ記者でもパイロットでも、いつかはその仕事から足を洗って本社の管理職につきたいと願うのである。現場の仕事がどんなに好きでも、自他共に向いているとわかっていても、この中央(本部)中心の社会的価値観には勝てないのである。「バンコックにとばされた」とか、「カルカッタにとばされた」などとい表現は、その本人からまた第三者からもよくきくところである。海外滞在が長いと出世がおくれる、ということは多くのサラリーマンたちの口にするところである。また、実際、みんな本省や本社から離れたがらない。国内においてさえそうである。いわんや海外の仕事を専門とする国際的なオーガニゼーションに日本人が入りたがらないのは当然である。出世がおくれるどころか、その後の就職の保証すらないからである。とにかく、本国の中央から遠くにいるということは、マイナスを意味するというのが常識になっており、事実、日本の人事というものがその傾向を充分もっていることはいなめないのである。 この現場軽視の思想が現地駐在員の発言権を弱め、かれらの現地生活は腰かけ的な一時しのぎのスタイルを生むのである。それぞれの現場がステーションとして根をおろしており、中央から性能のよいミッションが現場を歴訪するというように、中央が現場に出向くのではなく、現場からの情報はつねに中央に鎮座する社に現場から詣でる、という形で提供される。現場はステーションたるの機能より、中央のメッセンジャーにすぎなくなるのである(視察などと称して、中央からおえら方が現場をまわることもあるが、現場にとってはお客様扱いとなり、現場はその接待に万全を期すことが主目的になりやすく、そこでの現場報告は中央に詣でる場合と質的にさしてかわらない)。これでは中央は現場からの重要な情報を正確に把握することはむずかしく、現場から遊離した考えをもつのは当然の傾向である。これが国内ならまだしも、文化の異なる外国に現場がある場合は、その弊害ははかりしれないものがある。 現場での権限が明確でなく、中央が現場に対してステータスの上で高いことが決定的であると、当然、いかなる場合も中央の意見が優勢となり、意志決定においては現場はつねに中央の指令に従うということになる。この現場の中央に対する従属性のために、中央から現場への連絡線が非常に強く機能するのに対し、反対に現場から中央への連絡線の機能はきわめて弱いということが指摘できる。これは同一の場(同じ会社の中とか、広くは国内といった)において行われる場合より、中央と現場の環境がいちじるしく異なる場合(外国に現場がある)には致命的な欠陥となる。 すなわち、同一情報であっても、受け取り手のコンディション、性能によってさまざまに解釈されうるからである。中央の指令を作成する者が、現場の情況について何ら経験的に知らない場合は、往々にして現場では理解に苦しむ指令となりうるのである。現場から中央に送られる情報は断片である。どんなにくわしい情報でも、またどんなに多量の情報でも、現場の背景が把握されない限り正確に解釈することはむずかしい。中央の指令作者が現場(特に海外における現場)の背景を熟知し、その上現場での動きを想定できるほど経験をもっている場合は非常にまれである。オーガニゼーションとしては、その中央のトップには、そのような人がいる場合もあるが、日本のタテのシステムでは、稟議制が強い機能をもっているから、実際の指令作成者(ならびに現場からの情報の受けとめ手)は、往々にして現場にいる者よりずっと現場経験が少ないのである。極端には外国で仕事をした経験のない者が、海外駐在員に対して指令の原案を作成したりするわけである。ステータスのより高いトップは現場とのなまなましいやり取りに直接あたらないために、どうしてもその担当者の意見を尊重しやすくなる。 この実際の物事の運営のあり方にあらわれていることは、中央というオフィスが優勢なのであって、特定の個人ではない。そのために中央にある者は全体のオーガニゼーションの上で、現場にいる自分より地位の高い者に対しても権限をふるうことができる。これはちょうど、本家の後継者である息子が、分家の家長である叔父よりもステータスが高くなり、権限をもつのと同じ構造である。同じ構造をもつとはいえ、分家の場合はそれ自体独立の財産体、経営体であるために本家の力は相当チェックされるか、同一のオーガニゼーションにある場合にはミニマムとなり、現場はつねに犠牲者の立場にたたされる。 日本のあらゆる分野において、現場にいる人々の「中央が現場の意をくんでくれない、理解してくれない、理解されない」というフラストレーションは痛々しいほどである。これは、中央が現場の意をくまないとか、理解しようとしないという、中央の個人的な、あるいは故意の処置であるというよりも、実際は、中央が現場を理解できない、というほうが正確であり、システム自体(人事をふくめて)に問題があり、中央対現場が役割、権限分担をないがしろにしやすいタテの関係でのみ機能しているというところに求められる。 これは、かつての日本の軍隊のあり方と軌を一にしている。筆者は専門に軍隊の組織を研究したことはないが、たまたま現地を知っているために関心のある、かつてのインパール線の悲劇を分析してみると、その悲劇の最も大きい原因は、この中央と現場の関係にあったのである。すなわち、後方ビルマにおかれた参謀本部と第一線の将兵との関係である。本部から第一線に次々と出される一方的な命令に、恐ろしいほどの現場軽視の思想がみられる。そして第一線からの情報入手ならびに情報判断の貧しさは驚くべきものである。日本的システムの極端なモデルがここにみられるのである。その結果は第一線将兵のおびただしい犠牲である。大東亜戦争は第一線の犠牲において戦われ、今日の日本経済の繁栄、特に海外への進出は、第一線の海外駐在員の犠牲の上になされたものと私はみている。2025.03.11 記す

4――二者間関係における連続 P.137

物事をはっきりさせない 日本人の社会学的認識の基盤となっている連続の思考は、二項対立のところでふれた二者間関係に焦点をあててみると、いっそう明瞭にに考察できるのである。

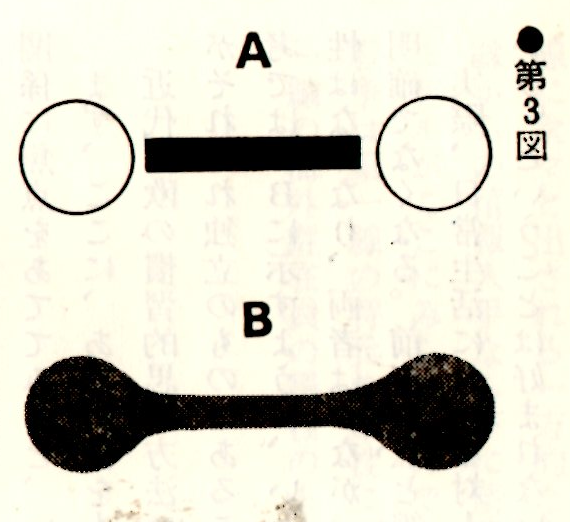

まず、ここに、ある関係をもつ二つの個体があるとする。(第3図参照)

近代西欧の慣習的思考方法はAに示すようなとらえ方をする。すなわち、まず、二つの個体がそれぞれ独立のものであることが認識され、その両者に一定の関係が設定される。日本的思考では、Bに示すように、いったん関係ができると、二つの個体はそれ自体個体としての独立性はなくなり、両者はつながってしまうのである。ここでは、個体と関係という概念の識別が明確でなくなる。前者が点と線であるのに対し、後者は面の拡がりである。 実際、日常生活における対人関係のあり方でも、「物事をはっきりさせる」とか、「はっきりいう」ということは好まれない。「ここで、はっきりいっておきますがね」というせりふはむしろ敵意をふくんだ排他的な位置を相手に対してとった時に使われ、協力関係には使われない。共存、協力関係にある場合、まちがってはっきりさせようとでもすれば「水くさい」という非難となる。 連続の思想は個体を独立させて認識することに対して大きな抵抗をもつ。「甘え」が可能なのもこの連続の思想があればこそであろう。 このような個体の結びつきというものは、二者の場合においてのみ理想的にいく可能性をもっている。というのは、この状態の実現には、第三の要素をもちこまないで、その二つの個体のもっている要素を素材として形成されるからである。要素によってお互いに相手のものを受け入れ、相手に譲歩することによって成立する性質のものであるから、第三者を入れるということは、問題を複雑にし、その成立の可能性をぐっと低めてしまう。実際、日本人の人間関係は、すべてこの特定の二者間の関係を基盤として成立しているといえよう。この関係の累積が集団の組織となっている。ということは、集団成員の大部分の者は、何人かとそれぞれ独立に第三者を入れない二者關係をもっていることである。 このことはすでに「タテ社会」の理論の中で指摘したことであり、タテ組織は実にこの二者間関係の累積、あるいは延長によって構築されているのである。

上下の権力構造 P.139 二者が関係を結ぶということは、両者が連続体となることであるから、相手にこちらのふところまでふみこまれることを覚悟しなければならない。したがって、相手がこちらの気に入ることが前提条件となる。しかし、充分気に入るということは必ずしも相手の全部を理解したことにはならない。むしろ、この方法は、相手の意を本当にくんだり、相手を充分認識するという能力の機能を低下させるものである。 お互いに自分のシステムで相手をはかるのであるから、相手が譲歩してこちらに合わせてくれるか、こちらが相手に没入する、あるいは譲歩するときめない限り、関係の設定も、その存続もむずかしい。つまり、この方法では、より積極的なほうが身勝手に主観的に相手を把握しやすいのである。これはタテの組織で上位にたつ者に適用した典型的名アプローチであったといえよう。必ずしもタテでなくとも、この関係は可能であるが、タテの組織原理をささえるものとしては、きわめてマッチしたものだといえよう。すなわち、下位にたつ者が上位にたつ者にたいして譲歩するのが当然という権力構造の助けをかりることによって、相互のアジャストメントをスムーズに行わせるからである。 このことは、タテ組織の力をかりずに、二者間関係を設定しようとするとき、いかに手間どるものかを考えてみるとよくわかる。新しい関係設定に非常に用心深くなる。日本の新興住宅などで、隣人関係がなかなかうまくできないのは、このためである。また、田舎出身の人々は、あのうるさい人間関係からやっと抜け出してきたのに、また、ここで、そうしたものにしばられるなどまったくゴメンだと、ことさら、隣人と関係を結ぶのをいやがったりする。何しろ、いったん関係ができれば相手は容赦なく入り込んでくるし、自分も相手に入りこんでいきたくなるのであるから、だれでもその初期にはたいへんな用心をすることになる。人見知りする人が多いのもこのためであろう。 日本のある大きな電機メーカーと合弁企業を発足させたインド人の社長の言は、この観点から非常に興味あるものである。彼が私に語った日本人との経験によると、日本人ははじめたいへん用心深く、なかなかことが進まなかった。アグリーメント(合意)にいたるまでのプロセスの長さは驚くほどで、日本人はわれわれをなかなか信用しようとせず、非常に細かいことまで気にするのだ。しかし、いったん、アグリーメントができてしまうと、日本人ほどこちらを信用してしまう人たちはほかにない。その後のやりやすいことは驚嘆に値する、と。これに対して、イギリス人、その他欧米の人々は、簡単にアグリーメントにいたるが、その後がそれはやかましく、面倒なのだそうだ。 これによってもわかるように、日本人側は、対インドの交渉でも日本的パターン、連続の思考を明らかに出している。日本的方式によると、関係設定は相手をウチに入れこんでしまうか、相手の世界に没入し、一体となることであり、そうでなければ、関係のないソトの者にすぎず、彼らに対しては、敵意をもつことはあっても、興味をもたないのが普通である。

未分化の「人」と「自然」 P.141 この密度の高い二者間関係は、対人関係に限らず、自然と人間の関係にもよくあらわれている。日本人は自然愛好家であり、自然をよくとり入れる、といわれたのに、どうして今日のようなひどい自然破壊が行なわれているのだろう、という疑問がよく出される。この謎は、日本人の連続の思想に照らしてみると簡単にとけるのである。すなわち、日本人にとって、自然と人とは連続しているのである。もともと自然というものを自分たちの対象として客観化してとらえていないのである。「自然のふところに入る」などという表現によくあらわれているように、自然と人の世界は一体化して、人々は自分勝手な意志でそこを自由に往来するといった感じである。だから、自然につねに接していながら、植物の区別、判別などということには、ほとんど興味をもっていない。外国人から花の名や木の名をきかれると、私たちはみんな困ってしまう。そういう自然を客体化して観るという伝統は日本文化にはなかったのである。人と自然は未分化の世界を形成しているのだから、人の欲望によってどういうことにもなりうるのである。自然を家の中にとり入れることも、自然を自分の欲求実現のために破壊してしまうことも、両者は同じ観点の異なる表現にすぎない。自然破壊に対する自然保護の叫びは、自然を客体として、どう扱うべきかという発想からではなく、保守的なセンチメンタリズムに裏付けられているのが特色で、両者は相対立する恰好をとっているが、同じレベルにおける保守と進歩、あるいは好み、利害の相違の問題であるために、問題解決のきめ手をいずれも出すことができず、結局、どちらか強いほうの力におされていく、ということになってしまう。 実に、連続の土壌の恐ろしさは、力関係がその解決に使われやすいということである。そしてその力関係を両者の保全のためにチェックするメカニズムをもたないことである。日本の進出、あるいは好意であっても、手をさしのべようとするとき、アジア諸国何か警戒心を抱くのは、過去の日本との経験から、いったん関係に入ったら最後、こうした日本のとどまるところを知らない行動の可能性を感ずるからであろう。 「アジア諸国と友好関係を」といっても、そこには、かつての大東亜共栄圏を支えた日本的な社会原理、思考様式――私の用語でいえば、「連続」の思想――がみられるのである。その意図はまったく異なるとしても、それが明らかに存在している限り、同じパターンのあやまちを犯さないとはいいきれないのである。2025.03.12 記す

絵巻物的「流れ」の世界 P.143 この社会学的認識にあらわれた「連続」の思想の根強さは、人と自然との関係ばかりでなく、あらゆる日本文化の様相に顕著な特色となってあらわれている。 たとえば、日本人の色の配合の基本は「同色系」であり、異なる色のコントラストの効果をねらうという、西欧的対立の配置ではない。 私はローマにいたころ、親しい女友達の服装の趣味に目をみはったものである。彼女はイタリア人の水準では決しておしゃれという部類ではなく、普通のインテリ女性である。それなのに、彼女が毎日、その日の洋服に合わせて、何気なくスカーフとかハンドバックなどをえらぶのだが、その色の効果はㇵッとするような美しさをもつのであった。私は、そのたびに、なるほど、ああいう手があるのかと心の中で感心したことである。彼女の配色は私たちが一生懸命考えてもなかなか思いつかないものであり、また、自身考えて選ぶのではなく、ほとんど無意識にやっているのである。私はこのことに、彼女の話すイタリア語以上にイタリア文化をまざまざと感じたのである。 日本人の趣味のよさというものは、ほとんど同色系の配色を基調としており、それも中間色がよく使われている。「いい感じだナ」というもので、「ㇵッとして目を見はる」という効果ではない。イタリア人のは、コントラストの効果をねらうわけで、ダイナミックな迫力をもつのである。こんなに日常のレベルにも、対立と連続の文化の相違はみごとに出ているのである。 連続の思想を最も具体的に示しているのは、日本の伝統的絵画の表現形式である絵物語である。日本の絵画はコンポジション(構成)が弱いといわれるが、絵巻物によって代表される日本の絵画の中心課題はコンポジションでなく、さまざまの要素のつながりにあるといえよう。コンポジションの概念は、まず、部分、要素の分解が前提とならざるをえない。そして、それらの諸要素の配置(関係設定)が主要な課題である。したがって、課題の性質が日本の絵巻物ではまったく異なるものであるといえよう。それは水が自然に流れるようなAからBへのスムーズな展開が生命となる。したがって、なぜAからBへであって、AからCへでないのかという論拠は説明できない。作成者がAからBへきわめて自然で美しいと感じたからである。それゆえ、そのきめ手となるものは、きわめて作成者の主観に依存せざるをえない。そして観察者はその作成者の主観に共鳴することによって理解が可能となる。 AからBへのかわりに、論理的には、AからCへ、あるいはDへとアルテネイティブ(他の方法)があるはずである。しかし、日本の思考はアルタネイティブを設定して、その中でえらぶというよりも、AからBへという線が自然に浮かび上ってくるという性質のものである。そして、AからBに来たときには、もうそれは決定的であって、議論の余地はなくなるのである。 アルタネイティブとは、よく日本で訳されているような「二者択一」という意味だけではなく、いくつかの可能性を用意してもっていることで、諸条件に照らし合せて、そのうちで最も適切であるという方法を実行しようとすることである。 日本式の"流れ"を重用視する場合と、アルタネイティブを設定して、諸要素を考慮した全体の論理構造から選択された結果は、あるいは同じかもしれない。巨匠の作品が異なる論理構造をもつ外国人をも魅きつけるのはそのためであろう。"流れ"の方向は、ある時点をとれば、原点と次の点を結ぶことであるが、巨匠の場合は原点にすべての要素が凝集され、その力によって最も適切な次への方向が決定されるわけであるから、その凝集度が質の高いものであればあるほど、論理的に考えても最も優れた結論と一致する可能性が考えられる。また、いくら論理的と考えた結果といえども、その仮設設定のごとく端緒、ならびに、最終決定には論理以外の要素があることはいうまでもない。したがって、この一見非常に異なるようにみえる二つの操作は、それほど異なったものではない、とも考えられよう。 しかし、二点を結ぶ場合のほうがリスクが大きく、巨匠と凡人の差がきわめて大きくなる性質をもっている。また、きめ手が論理的に説明できないため、名人芸とよばれるものは別として、よい作品と駄作の区別が第三者につきにくい。日本において、芸術作品や論文や小説などの水準が全体として低くなりやすいのはこのためであると思われる。 個人プレーの作品の場合はともかく、対人関係を前提とする仕事の場合は、アルタネイティブ設定の方法のほうが、相手(ならびに第三者)にもわかりやすく、納得させやすく、さらに、当事者が諸条件を完全にコントロールしていない場合を考慮すると、より有効で安全な方法であると考えられる。二点を結ぶ方法は、どうしても近視眼的、主観的になりやすい。 これについても思い出されるのは、日本の技術者を使っているインドの諸企業の、インド人経営者や技術者が日本人の特性として、私にしばしば指摘したことで、それは「彼ら(日本人)はアルタネイティブをもたず、すでに彼らがきめた方法に固執する」ということであった。インドに来て直面する新しい諸条件というものを考慮して、もっと他の方法をとってみるということをどうして試みないのだろう、というわけである。日本人が自分たちのシステムを小さな点にいたるまで決して変更しようとしないということは、東南アジアの人々からもよくきかされた点である。主観的であると同時に弾力性に欠けるという弱点が"連続"の思想には出てくるのである。2025.03.13 記す

5――義理人情の分析 P.148

義理の発生 現代の私たちにとって「義理人情」という言葉はいささか古めかしくきこえるが、この言葉によって表現されている概念自体は、私たち日常生活において、あいかわらず相当重要な機能をもちつづけているようである。 この義理人情の概念、内容は、前節で述べた二者関係をさらに深く考察するうえで重要な材料となるものであると考えられるので、ここで少しくわしく分析しておきたいと思う。 まず「義理人情」という用語は「義理」と「人情」に分析できよう。「人情」のほうは、文字どおりきわめてエモーショナルなもので、英語でいう empathy, sympathy などに共通するものがある。すなわち「人情」は主観的なグッド・ウイルからでるもので、必ずしも社会的な強制とかノルム(人々がかくあるべきであるという基準)を伴わないものである。したがって「人情」の有無、その表現の仕方には、相当な個人差がみられるものであるし、また、特に日本人が「人情」にあつく、イギリス人が「人情」にうすい、などということは決していえない。社会によって、その表現形式、その発露の度合などは多少異なるにしても、質的に社会によって異なるというものではなく、きわめて人間的な自然の感情である。 このようにみると、問題は外国語に対応する言葉のない「義理」という概念にあるといえよう。私たちの日常生活で「あの人には義理がある」とか「あの人は義理がたい人だ」などというように使われている。ここでまず指摘できることは、「義理」という概念は、一定の人と人とのたちがたい関係を内包していることである。そして、その関係は、自然発生的なものでなく、ある契機によって後天的に設定された関係である。たとえば「義理の姉」というように、婚姻を契機として自己との関係が設定された人々は、「義理の」という形容詞が付されるのである。 このように婚姻も一つの契機であるが、義理の設定の契機としては、その他さまざまなものがある。物品、金銭、広い意味でのサービス(何か相手にとって役にたつことをする)が、個人AからBに与えられるということなど、人の一生に関するあらゆるものがその契機の対象となりうるといえよう。 しかし、特定の二者間において、一方から他方にものが与えられるということがすべて義理という関係を設定するとは限らない。よく考えてみると、AがBにものを与えるという当然の義務がなく、またBにそれを受ける当然の権利がなく、たまたまAに与えたものがBにとって非常にプラスであり、その重要性が第三者にも充分認識できるほどの意味をもつという条件に支えられたとき、義理という表現による人間関係が設定されるといえよう。 すなわち、特定の二者間において、一方から他方にものが移行することが個人にとって大きな意味をもつと同時に、それによって、その二者の間に新しい関係ができ、第三者にも認識できるほどの意味をもつ、いいかえれば、その二者間の関係が社会的意味をもつ、この次元において「義理」という概念の効用が生まれるのである。「義理がたい」とか「義理を欠いている」というように、その関係のあり方には、当事者の個人的な判定のみのでなく、つねにその社会の人間関係における一定の水準というかノルムが想定されているのである。 したがって、「義理」とは、社会組織に密接につながる人間関係のあり方の、一種の社会学的概念であることが明らかになってくるのである。人間関係のあり方、社会組織となると、社会によって相当な違いがあるのであるから、当然、日本社会において独特の発達をした義理という概念は、日本の社会における人間関係のあり方と密接な関係があり、必ずしも他の社会に同様な概念が存在し、それが同様な機能をもちうるものであるとは考えられないことになる。事実、日本人がインドに長期間滞在し、インド人を使って仕事をした場合には、しばしばこの日本の「義理人情」が通ぜず、日本人をして怒らせ、また絶望させるものである(三九ページ参照)。なぜインド人に「義理人情」が通じないのだろうか。なぜイタリア人は日本人のように義理にしばりつけられることがないのだろうか。

義理が形成される条件 P.151 いかなる社会においても、ものが個人(あるいは集団)から他の個人(あるいは集団)に与えられるということが、社会学的な意味をもつものであることは、モースやレヴィ=ストロースをあげるまでもなく、多くの社会人類学者の研究によって論証されているところである。それなのに、なぜそのような行為が必ずしも義理という概念を伴わないのであろうか。 筆者の考察からすると、この種の行為の前提条件、ならびにその行為の結果するところが異なっていることが、義理関係設定の有無に大きく作用していると思われるのである。すなわち義理という概念が形成される諸条件を考察してみると次のごとくになる。 たとえば、XとYという任意の個人なり集団があるとしよう。あるときXよりYにαが与えられたとする。そしてYはαをXから受けとることによって、αの借りができたことになり、それはいつの日か Xにαを返却することという前提のもとになされる。その時、そのαがYにとって大きな意味をもてばもつほど、そしてYにとってその返却が困難であればあるほど、YはXに対してより大きな義理を感ずるといういうことになる。このようにして、たとえそのαが量的に換算できるものであったとしても、返却の困難さが両者の関係をたちがたいものとし、さらに、この要素が恒久的になったり、政治的になることによって、返却そのものは目的でなくなり、関係そのものの存続に価値がおかれるようになる。このようにして、本来はむしろ経済的に還元しうるような行為さえも、社会的、政治的な関係を結果するのである。実際、XにとってもYにとっても、もののやりとりというものが、新しい社会的関係設定を目的としてなされる場合も少なくない。 ここで考察されることは、既存の関係が一定のもののやりとりを結果するのではなく、反対にもののやりとりが新しい関係を設定するためになされることである。社会学的に意味をももつもののやりとりは、この二つの種類が存在するが、義理という概念を結果するのは後者の場合であることはいうまでもない。後者の場合は返却と論理的に前提としているのであり、この意味において、社会学的に、YはXからものを与えられる当然の権利はなく、XはYに与える当然の義務をもっていないというのが論理的に明らかである。やりとりは以前においては、XとYとは本質的に同等、同位にたっている。それぞれ独立の個体とみなされているのである。すなわち「ギブ・アンド・テイク」の可能な間柄である。二者間の「お返し」という概念はこのような条件においてのみ成立するといえよう。 この意味で日本人の「もののやりとり」は例外を除いては、徹底した「ギブ・アンド・テイク」の観念に立脚している。したがって、実際にその時点において同等でない者、二人の間にこれが適用されると、一方が返却の困難さをもつために、負い目、すなわち義理を生ずるのである。返却があらゆる意味で容易な場合は、「義理がある」などといっても、それは返却の困難な場合ほど深刻な関係を結果しないのである。このような次元の「義理」ならばどのような社会においても存在するものである。 それでは、同等の者の間でなく、返却の困難を生ずるような場合、他の諸社会――日本のように「義理人情」などという概念をあまりもっていない社会――ではもののやりとりはどのような方法で行なわれるのであるかを考察してみよう。2025.03.14 記す

義理の生じない社会 P.153 結論的いうと、もののやりとりを是認する前提条件を設定していることと、もののやりとりが二者間で完結しないシステムをもっていることである。 たとえば、X(よりもてる者)からY(よりもたざる者)にものが与えられたとする。義理を生じないのは、XがYに与えることが社会的に当然である(XとYが同等でないということが原因となっていることに注意)という前提をもってなされる場合である。たとえば日本でも親子関係(子供が独立する前などによくあらわれている。また貧者へのほどこしなどもそれである。インドではこうした概念が拡大されて、貧富の差にも広く適用される。YがXからものをもらっても何も義理を生じないのは、YにとっえXはより「もてる者」であるから当然のこととして受け取るからである。いかなる意味でも返却などということは社会的に強制されないのである。このシステムでは「よくしてやった」とか「ものをやった」という行為は、Xに何らのリターンを意味しないのである。「もてる者」と「もたざる者」の間では、水が高きから低きに流れると同様の原則が存在しているのであり、「もののやりとり」の前に、社会学的一定の関係がアプリオリに存在し、それゆえに「もののやりとり」という行為が生まれる。したがって、行為が新しい関係を結果しえないのである。 このようにみてくると、日本では多くの場合、たとえ貧富の差があろうとも、基本的には両者は同等、同位とみなされているということがよくわかるのである。それでなければ義理は生じえないわけである。

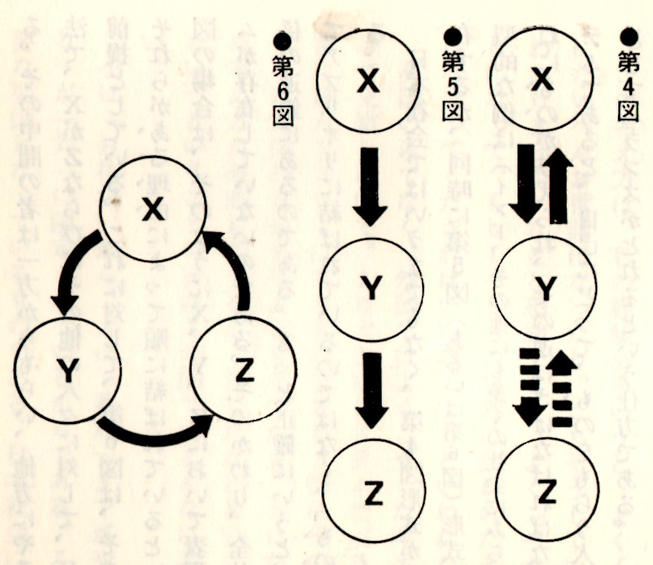

これに対して、第5図のような形式がある。XからものがYにいき、YはXに返すかわりにZにやるのである。このバリエーションとして第6図の方法がある。YにやったXは、Yから返却されるのではなく、Zから返却される。いずれにおいても一対一でことが完結しないのである。第5図の方式では、全体的にみると、一方にものを与えるばかりの人がおり、他方もらうばかりという人がいる。その中間の者は一方からもらい、他方にやることになる。このシステムでは、何らかの方法で、XがZならびにその他の人々に対して、圧倒的にものを獲得できるメカニズムの存在を前提としている。これに対して、第6図は、その成員がいずれも同等であることを前提とし、それらがある理由によって順に結ばれているというシステムを前提としているのである。第4図の場合は、そのようにX、Y、Zにおいて表現されている全成員を結ぶ共通の一つのシステムが存在していないのである。もっと正確にいうと、XとY、YとZでさえ、あるシステムによってアプリオリに結ばれているのではなく、「もののやりとり」を契機として結ばれたものである。 日本社会ではいうまでもなく、第4図形式が支配的である。他の諸社会では第4図形式も存在するが、同時に第5図(あるいは第6図)形式が相当強く機能しているといえよう。一つの典型的な例は(インド、その他も多くの社会にみられる例であるが)、母の兄弟から姉妹の子供にものが与えられ、その逆はさけなければならないという社会組織である。このようなシステムであると、自己にとって、ものをもらう人と与える人が必ず違ってくる。そして社会全体としてバランスがとれるという仕方である。 この考え方は、私の経験からいうと、よくイギリス人などにもあらわれている。英国滞在中にたいへんお世話になったり、ごちそうしていただいた方に「どうしてお礼申し上げてよいかわかりません」などと恐縮すると、よく「そんなこと気になさらないでください。日本にお帰りになって、もしイギリスの学者に会われたとき、できたらその方に、私があなたにしたようになさってくださればいいのです」といわれたものである。 英国のみでなく、外国ではよくこうした考え方に遭遇する(日本ではまことに少ない)。一対一で完結しないで、より大きなシステムでバランス・アップしていくというこの考え方は、非常に個人をフリーにするものである。特にその時点における弱者――ものを与えられるほう――に気持ちの余裕を与えるものである(とにかくひどく相手に義理を感じないですむものである)。この考え方が徹底してくると、お礼状などというものも何も要求されなくなる。「お礼状も出さない」ということが日本人の間ではどんなに非難されるかということを対比するとおもしろい。 小は「お礼状」から大は「義理」までがやかましく云々されるのは、実は「もののやりとり」が一対一に限定されているからである。これは「タテ社会」の構造を形成するうえにも重要な要因となっているものである。日本社会における機能的人間関係の核はつねに一対一の関係である。この累積、連鎖が「タテ社会」を構築しているのである(『タテ社会の人間関係』講談社・一九六七年を参照されたい)。 この第4図のごときメカニズムでは、XはYを完全に支配しうるのである(第5図・第6図の方法ではXはYを完全支配しえない)。XとY(あるひはYとZ)は一室にとじこめられているようなもので、そのために両者の貸借関係は、両者にとってあまりにも明瞭で個別的に認識される。このことが両者をいっそしばりつけることになるのである。YはXに対してつねにひけ目、負い目を感じ、XはYに対しつねに期待し、要求するということになる。その関係は当然社会的に大きな意味をもち、目にみえない人間関係の重要な要求を構成し、社会組織を形成する要因となるのである。 「義理」という用語に集約された以上のごとき経済的、政治的要素を多分にもつ社会学的人間関係は、重要な機能をもつゆえに、社会のメカニズムとして、その履行が個々人に強制されることになる。社会学的要素はつねに道徳的強制となり、道徳的要素はその履行を賞讃する美しい言葉を生み、「義理」に「人情」を結合させ、日本人的感覚にアピールする用語が長い間に形成されたといえよう。かくして「義理人情」という用語ならびにその独特な概念が、日本人の社会生活において重要な位置づけをもってくるのである。2025.03.15 記す

6――もてる者ともたざる者の関係 P.159

ノブレス・オブりジェの思想 近年、低開発国援助は、先進国にとっては欠くことのできない要件となってきている。アメリカ、ソ連、イギリスなどに比して少ないとはいえ、日本でも今日まで特にアジア諸国に対して相当な援助がなされてきており、一九七三年度はGNPの一パーセントをそれにあてるという姿勢にまでなってきている。しかし、この問題について、上は担当の役人から、下は一般庶民にいたるまで、どうもしっくりしない、あるいは納得のいかない気持が底流となっている。 よくきかれるのは、「国内にはまだ困っている人たちがいる。たくさんの予算を必要とする問題が山積している。外国の連中を助けるよりも、まず国内を充実すべきである」という意見である。あるいは「インドなど援助してやっても、少しも感謝しない。そんな国には援助する必要などないんじゃないか」という批判である。 これに対応するように、援助を受けた発展途上国からは、「日本の援助はいつもヒモつきで、日本の企業、経済に結局プラスになるようになっている。もう少し、われわれの国自体を発展させるような援助をしてもらいたい」という意見がつねにきかれる。 こうした代表的な異見は、実によく日本人の社会学的な考え方をあらわしている。すなわち、ここには「連続」の社会認識と、「義理人情」に端的に示されている二者間の関係の基盤をなす思想がみられるのである。「連続」の社会の人たちは、彼らの社会学的世界を、「もてる者」と「もたざる者」に分化していることにならされていない。両者を一つの社会を構成する二つの集団というような対応において認識していないのである。日本人にとっては、自分(たち)はあの人(たち)よりもっているが、一方に自分(たち)よりもっている人(たち)がいる、というように、相対的比較となり、二つのカテゴリーは連続しているのではなく、いくつかの異なる程度の人々によって全体として連続しているのである。したがって、多くの社会における、いわゆるノブレス・オブリジェ、すなわち、上層の者にとっては、その特権をもたない人人のために、一定の義務がある、という思想は出て来ないのである。 これは、昔から中国、インド、西欧などにみられたように、富と権力をともに掌握した顕著な上層というものが日本社会に形成されず、一方、貧しい働き者を生み出した、全体として貧しい経済によって支えられてきた社会であったことにも関係していよう。連続の思考にあらわれた「より……」という比較級に主眼をおく考え方は、庶民的というか、中産階級の一つの大きな特色である。そして、事実、日本は諸外国に比して昔から、貧富の差がきわめて少なかった社会であり、中間層がドミナントな役割を果たしてきた国である。そしてこの傾向はいうまでもなく今日いっそ顕著になってきている。したがって、その考え方自体いっそ強くなっているといえよう。 連続菜思想は、「義理人情」にあらわれた二者間関係に結びつくものである。すなわち、日本人が関心をもつのは、すぐ自分の近くにいる「より……」という人たちである。連続の社会学的認識においては、近くにいる人々が何よりも重要な対象で、遠くの人々は、それがとくに下のほうに位置づけられている場合にはいっそう関心がなくなる。したがって恩恵を受けたり、与えられたりする人々は自分に関係のある人々、すなわち「仲間」(あるいは仲間になりうる可能性のある人)に限定されてくるのである。見も知らない外国の貧者はおろか、この種の人たちとは「やりとり」(与えることもふくめて)を可能とするシステムもなければ、そこにおもいがいたらないのである。貧困者に対する同情は、いかにそれが熱烈で美しい言葉であらわれされようとも、それは「あわれみ」でありその背後には優越感の満足があり、社会的責任は感じられないのであるから、実行がともわないのは当然である。これが、社会福祉の必要がさかんに叫ばれるにもかかわらず依然として貧しい理由である。この同じ考え方が低開発国援助における日本のにえきらなさのネックとなっているのである。 こうしてみると、日本人の弱者(自分と関係のない)に対する態度はきわめて冷酷なものとなる。実際、社会生活における行動にもそれがよくあらわれているのである。しかし、これはすべての日本人が冷酷であるということは必ずしもない。個人によっては、心から善意の同情を寄せる人々も少なくない。何か悲劇的な事件が報道されたりすると、たちまちにしてその本人のところに同情の手紙ばかりでなく、多くの未知の人々から寄付金が寄せられたりする。また、まったくの善意から巨額の財産を特定の施設や目的のために寄付をす人々もある。しかし、これらはいずれも特殊なケースであり、慣習的にそれを容易に実行に移すシステムが社会の中にできていない。「もてる者」に「もたざる者」への援助を義務づける思想もないのである。2025.03.16 記す