脳のすべて

あたまをすっきり

時 実 利 彦

昭和37年6月5日 初版 昭和37年7月20日 再販 (毎日新聞社)。昭和40年2月3日購入

大きいばかりがノウじゃない P.3~5

日本人の脳の重さは平均して、男は一、三三〇グラム、女は一、二四〇グラム、重さや大きさで、頭のよしあしや知能の程度が決まるとすると、女の方がちょっと分が悪いことになります。ご安心ください。それだけで、ただちによいとか悪いとかはいえません。ゾウの脳は四、〇〇〇グラム以上あり、クジラにいたっては七、〇〇〇グラムもあるのです。

では、脳と体重の重さの比はどうか――とも、よく質問されます。人間は一対三八ですが、イヌは一対二五〇、ゾウは一対六〇〇。ところが、サルでは一対二〇、スズメでは一対三四、ネズミでは一対三六です。体重に比べて重い脳を持っているからといって、知能がすぐれているともいえないことがおわかりでしょう。

脳の表面のシワも知能に関係があるのではないかといわれています。

われわれの精神作用が起こる場所は脳髄の大半を占めている大脳です。この大脳は左右の半球と脳幹部に分けられます。まだ開いていないキノコにたとえる、傘の部分が大脳半球で、柄の部分が脳幹部にあたりますが、表面の大脳皮質はシワだらけ。これをならすと、面積は約二、二〇〇平方センチに達します。ここには百五十億もの脳細胞が密集していますが、せまいあたまの骨で大きさを限られているため、シワを作って収容せざるをえなかったということになりましょう。

さて、そのシワはからだの大きい動物ほど多くなります。したがって、ネズミやウサギなど、下等で小さい哺乳動物は少なくて、ツルツル。あたまのなかに、またハゲあたまがあるような感じです。反対にクジラやイルカはすこぶる多く、ことにイルカのそれは人間のそれより、ずっと多いので知られています。イルカの芸当は、このシワの数が多いことに多少関係があるとしても、人間より知能がまさっているというわけにはまいりません。

さて、そのシワはからだの大きい動物ほど多くなります。したがって、ネズミやウサギなど、下等で小さい哺乳動物は少なくて、ツルツル。あたまのなかに、またハゲあたまがあるような感じです。反対にクジラやイルカはすこぶる多く、ことにイルカのそれは人間のそれより、ずっと多いので知られています。イルカの芸当は、このシワの数が多いことに多少関係があるとしても、人間より知能がまさっているというわけにはまいりません。

こういうわけで、脳の形や重さは、あたまのよしあしを測るキメ手にはならないことがおわかりでしょう。顔かたちで人の性格がわからないわけはありませんが、美人必ずしも美しい心根の持ち主ではないのと同じようなものです。

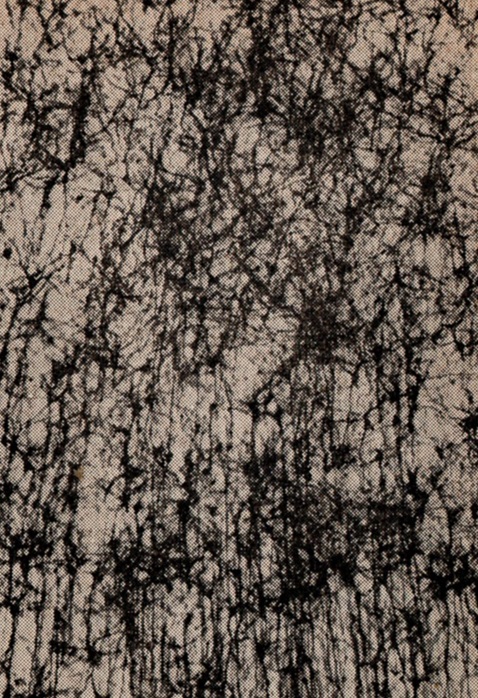

あたまのよしあしを測るカギは、実は脳細胞のからみあい方にあります。百五十億にのぼるこの細胞の一つ一つが五十本以上の細長い突起をだして、からみあっているのですから、まことに複雑です。そのうえ、決して無意味なからみあい方はしていないのですから、まことに精密でもあります。脳細胞は烏合の衆ではだめ。互いに、緊密なつながりを持つことが大切で、人間の社会や家庭の場合とそっくりです。

あたまのよしあしは、このからみあい方一つにかかっています。いいかえると、すべての脳の働きは、このからみあいにかかっているということなのです。

あなたは根性がまがっている――といわれたら、きっと、このからみあい方がまともにできていないのだとお考えください。

2024.03.29 記す

三分の一の人生 P.6~9

さわやかな秋は、けだるい春とともに、眠気の誘われやすい季節です。そうでなくても、一日ざっと八時間くらい眠る人が多いようですから、六十まで生きるとすると、三分の一の二十年は床の中という計算になります。

赤ん坊のうちは二十時間近くも眠り、七、八時間になるのは十五、六歳ころからです。厳密にいうと、睡眠は三分の一以上の人生ですが、もったいないからと省略するわけにもいかなければ、まとめてすます"寝ダメ"もできません。

「デカンショ、デカンショで半年暮らす、あとの半年や寝て暮らす」と歌にあっても、実際に半年もの長い長い眠りがあったら大変、反対にまったく眠らなかったら、これまた大変です。人間は発狂し、死んでしまいます。断食ストはありますが、断眠ストにはお目にかかれない理由です。むかしの中国には、断眠の刑という重い刑罰があったようですし、拷問に眠らせない方法があったのも、同じような理由からです。

人間は、人生の三分の一を、眠りにあてなければならないようにできているのです。それはなぜか。

まさか人間を使って試してみるわけにはいきませんが、子イヌを使って眠らせない実験をしますと、脳細胞は一週間もするとこわれはじめます。つまり、脳細胞は敏感なかわりに、すこぶる疲れやすいものなのです。われわれは脳細胞の疲労回復のために、眠るわけです。

「ああ、眠くなった」というのは、脳細胞が「もう疲れました」と危険信号を発しているものと思っていいでしょう。よく「眠れない、眠れない」とこぼしている人がありますが、脳細胞は疲労がギリギリのところまでくると、必ず休息――睡眠を要求します。ちょうど、食欲と同じように――。つまり、眠くない人は、眠る必要がないのだといってもよいくらです。

いずれにしても、脳細胞の"要求"は尊重したいものです。というのは、脳細胞は百五十億もありますが、これは生れたときから備わっていて、ほとんどふえないし、そのうえ一度こわれたら最後、いくら養生しても埋めあわせのきかない貴重なものだからです。手足の皮膚の細胞などは、少々のキリキズ、スリキズにはビクともしません。しかし脳細胞は、ちょっとわけが違います。

眠りによって脳細胞を休ませる必要は、だれもこばめない義務のようなもの。では、どのくらい眠ったら"要求"を満たしたことになるでしょうか。一日に八時間ほど眠る人が多いからといって、だれもが八時間以下では睡眠不足とはいいきれません。ナポレオンやエジソンが一日四時間という短眠家であったことは、あまりに有名ですし、それほど、むかしの例をもちださなくても、短眠家はたくさんおります。

売れっ子の芸能人には、四、五時間しか眠るヒマのない人がよくあるそうです。しばらく前のことですが、榎本健一さんは、「仕事に追われ、一日に三時間しか睡眠時間がない」といっていたものです。

必要な睡眠の量は、時間の長さだけでは示せません。眠りの深さが問題になります。かなり十分眠ったつもりでも、なかなか目がさめにくいとか、あたまがすっきりしないことがあるのは、この深さがたりないということです。

もっとも、眠りにも型があって、午前五時ごろから七時ごろの明け方にかけて、ぐっすり眠る朝型の人に、こういうことが多いのは当然です。朝型はあまり健康ではない人、神経質な人によくみられます。いいかえれば"寝つきが悪い"と同時に"寝おきが悪い"のが朝型の特徴。これに対して、床にはいるとすぐ寝つけ、一、ニ時間で深く眠るのは宵型といい、健康な人に多い型です。

毎朝目ざめとともに、あたまがすっきりしているのと、ぼーっといているのとは、気分的に大きな違いがあります。とにかく、深く眠ることこそ大切ですが、では、浅い眠りとは、また、深い眠りとはどういうことでしょうか。

2024.04.03 記す

ねむれ、よい子よ P.10~13

スヤスヤと安らかに眠っている赤ちゃんの姿ほど平和で、いとおしいものはありません。インドの詩人タゴールは

「小さい子供のまぶたの上にころがる眠り、それがどこからくるかを、だれが知っているだろうか」

と、詩に託して、眠りのからくりを問うています。

眠りは大脳皮質の疲労回復のためにとるものですが、この大脳皮質には、それぞれ異なった心の働きを営んでいる。新しい皮質と古い皮質があることがわかってきました。いずれあとで、この二つの皮質のことは説明しますが、ここでは、新しい皮質は、脳の表面におおいかぶさっており、古い皮質は、その下に埋もれているというだけを理解しておいてください。

ところで、浅い眠りとは、新しい皮質だけの眠りで、深い眠りとは、二つの皮質が同時に眠ることです。

人と話しているうちに、ついコックリ――これが新しい皮質の眠りです。電車の中で、ウツラウツラするのは自由ですが、いくら払いのけても、よろめきかかられて隣人は迷惑顔、よくみかける光景の犯人?も新しい皮質の眠りです。

新しい皮質は非常に眠りやすいということは、みなさんもしばしば体験したり、目撃したりしているはずです。たとえば

会社で――机の前にすわって、あたかも働いているかのような姿勢をしながら、実はウトウトしている不届き者。

学校では――先生の講義を子守歌がわりにイビキまでかきながら気持ちよさそうに舟をこいでいる無作法者。

昼寝、居眠り、うたた寝、そい寝……新しい皮質の眠りは、しばしばお行儀が悪くなりがちですからご用心。この点さえ気をつければ、大いに有益なことは申すまでもありません。ヒマがあったら眠りましょう。

新しい皮質は、フルに働かせたら、ニ、三時間で疲れはて、眠りたがるほどなので、眠らせることも、わりに簡単です。

ネコの脳で、新しい皮質に密接な関係をもっている部分に、電流で刺激を与えられるようにして実験を行なってみました。一秒間に数回断続する電流を三十秒間流して、三十秒間休み、これを繰り返しているうちに、ネコは眠気を催してくるのか、クビをたれ、目を閉じ、やがてはゴロリと横になって眠り込んでしまいます。イヌでも同じように眠りこませることができます。外国には、脳の手術の最中に、ネコやイヌの実験で刺激を与えたのと同じ部分に同じような電流を流したところ、患者が眠りはじめたという報告があります。

新しい皮質は、一定のリズムで繰り返している単調な刺激に弱い。電気刺激などといかめしい方法によらず、われわれはもっと手軽な手段で眠らしたり、眠らされたりしてきました。音や振動によるリズミカルな刺激がそれです。

「コットン、コットン」という車が米をつく音に、水車小屋の番人は眠気を誘われ、よく居眠りをしたものだと申します。そして水車が止まり、音がしなくなると目がさめたそうです。音があった方が眠れ、静かになると目がさめるとは不思議なようですが、単調でリズミカルな刺激がなくなったためだと考えれば、不思議ではありません。もっとズバリ、単調な刺激を賢明に利用しているのは、世のおかあさんたちです。赤ちゃんを眠らせるのに、子守歌を歌いながら、ゆすぶったり、背中のあたりを軽くたたいたりしないおかあさんはないでしょう。揺りかごの秘密もまた同じです。

「坊やはよい子だ、ねんねしな……」と聞かされたからといって、まさか赤ちゃんが歌詞を理解して、眠るわけではありません。おかあさんたちは、ご自分のやっていることに、こんなに深遠な"生理学的からくり"がひそんでいようとは、思っていないかもしれませんが。

2024.04.03 記す

眠られぬ夜のために P.14~16

脳の新しい皮質が単調でリズミカルな刺激によろめきやすく、あっさり眠ってくれるのは、眠りが必要なとき、大変ありがたいことですが、この方の眠りだけでは残念ながら、熟柿とはいえません。熟睡とは古い皮質も同時に眠ったとき、つまり深い眠りをいうのです。ところが、よくしたもので、古い皮質はなかなかにしぶとくて、眠らないようにできています。「寝つきが悪い」とか「眠れない、眠れない」という訴えは"古い皮質が安らかに眠ってくれない"ということなのです。

もっとも「ゆうべは、時計が一時を打ったのも、二時も、三時も、四時まで聞いた。全然、眠れなかった」こんなのは少々オーバーです。不眠を訴える人のほとんどが、よく調べてみると、なんのことはない、結構、眠っています。ただ、眠りが浅いために、時計が打つ、ほんの瞬間々々に目ざめてしまうというのが真相、「全然、眠れなかった」が、事実ぶっ続けだったら、不眠をともなう特別な脳の病気です。

不眠に悩む人は、すべからく古い皮質を眠らせるようにすることです。

その方法の第一は、心を安らかにすること、そうすれば、それこそ「安眠」がえられますが、心配ごと、腹だたしいこと、不安……すべて心を乱すようなこと、気がかりなことがあってはだめです。フランスの哲学者ベルグソンは「眠ること、それは無関心になることだ」とまでいっています。

眠る前の夫婦げんかなどはもってのほか。日ごろは寝つきのよい人でも、くやしかったり、悲しかったりで、寝つけなくなろうというものです。反対に、おすすめしたいのは、夜の一家団らん。楽しく語りあえば、気持ちは朗らかに、心はおのずと安らかになりましょう。そこで解散、それぞれの寝床へという寸法です。

「おなかが減りすぎて、よく眠れなかった」

「おなかがペコペコ、我慢しきれないで、夜中にごそごそ起きだして、晩ご飯の残りを食べちゃった。

こういう体験は多かれ少なかれ、だれもがしておいででしょう。べつに恥ずかしいことでも、みっともないことでもありません。それどころか、古い皮質を眠らせる第二のカギはここにあることを知っていただきたいものです。

古い皮質と内臓とはもともと切っても切れない縁があります。内臓は状態がすこやかでなくなると、古い皮質にじゃんじゃん信号を送ります。そこで古い皮質はいくら眠ろうとしても、信号にじゃまされる、つまり信号にたたき起こされるようなもので、眠れなくなるわけです。

さきにあげたひどい空腹が、この"すこやかでない状態"なら、食べすぎも同じ。腹ぐあいが悪いのも、胃の調子がよくないのも、みんな該当します。フトンから抜けだすのが寒いからといって、オシッコを我慢したりしていては安眠は望めません。さっさと思いきりよくトイレに立つ方が結局はおトクです。

要するに、内臓全体がすこやかであることが、なによりも肝心です。その証拠に、内臓がすこやかでさえあれば、少々の音や光は、それほど眠りの妨げにはならないものです。また、どんなにふわふわしたフトンも、安らかな心、すこやかな内臓なしには、まどかな眠りを与えられるものではありません。

内臓がすこやかだから、よく眠る。したがって、そういう子供がすくすくと育つのは当然で、むかしの人は「ねる子は育つ」と申しました。

大人にとっても、眠りはあすの目ざめにそなえる生命活動です。よく眠り、深く眠るにこしたことはありません。「悪い奴ほどよく眠る」という映画もありましたが、遠慮はご無用です。

2024.04.03 記す

目ざめと眠りはどうして? P.17~20

なぜ、われわれは毎日、毎晩、眠らなければならないか――あらためてお考えになったことがおありでしょうか。

もちろん、ときによっては徹夜もしましょうし、広い世間には、夜と昼とをとり違えたような暮らしをしている人もあります。

「町にネオンが輝きだすと急に元気が出てくるんだ」

と、夜行性の動物みたいに、夜を待ちこがれている方にもお目にかかります。しかし、やはりこれは例外であって、本来、眠りと目ざめは太陽のリズムにあわせてつくられています。夜は眠り、昼は目ざめる。しかも、大ざっぱにいって、目ざめは十六時間、眠りは八時間というリズムは、どこへ行っても変わりません。

暗い夜が何ヵ月も続く冬の南極でも、やはり眠りと目ざめはこの割合で繰り返され、太陽が沈まない、つまり白夜のシーズンの北極でも同じです。われわれは、これだけはどうすることもできないのです。

このリズムはいったい、どこで、どんな仕組みで作り出されているのでしょうか昔は、脳を流れる血液が、夜になると少なくなるのだと考えていました。しかし、調べてみると、起きているときも眠っているときも、脳の血液にはちっとも変わりがありません。

このリズムはいったい、どこで、どんな仕組みで作り出されているのでしょうか昔は、脳を流れる血液が、夜になると少なくなるのだと考えていました。しかし、調べてみると、起きているときも眠っているときも、脳の血液にはちっとも変わりがありません。

また、十年ほど前までは、脳幹部に、目ざめの中枢と眠りの中枢とがあって、目ざめと眠りをコントロールしているとかんがえられていました。この考え方によると、日本脳炎で、こんこんと眠り続けるのは、目ざめの中枢がこわれて働かなくなったためであるというわけです。しかし、近年の研究は、二つの中枢説をまったく影の薄いものにしてしまいました。

朝がきて目ざめるとき、ただ、なんとなく起きてしまうか、それともなにか刺激をうけて目ざめるかを考えてみると、大抵はなにか思いあたる刺激があります。窓から明るい太陽がさしこむとか、トイレにゆきたいとか、おなかが減ったとか、町の騒音とか……。反対に、眠ろうとするときはどうでしょう。明りを消すとか、ラジオのスイッチを切るとかします。トイレをすませておくことも欠かせません。つまり、目ざめと眠りは、からだの内外から脳に送りこまれてくる感覚の信号によって左右されているように思えます。感覚の信号が強く出されているとき――たとえば「おなかがペコペコ、おなかがペコペコ、おなかがぺこぺこ……」こういう信号が、胃から脳へしきりにやってくるときは、さますまいととしても目はさめてしまいます。反対に、眠りは信号が弱くなったときです。

ところが、最近になってこのような感覚刺激もリズム作りの本家とはいえず、せいぜいアクセサリー程度のものであることがわかっきました。その証拠には、眠りたりると、ドンなに静かな暗い部屋でも、「もっと眠っていなさい」とわれても、寝眠れるものではありません。床のなかで、ただ漫然と目を閉じているか、あらぬことを考えしたりしているのが関の山です。、

ほんとうに目ざめと眠りのリズムを支配しているのは、脳幹部にある視床下部という手の親指ほどのところです。ちっぽけでも、その支配力は絶対的なのが特徴です。もし視床下部の働きがコントロールできれば「今週は疲れたから眠るとしよう、仕事は来週回しだ」とか「この秋は大不作なので、一億総冬眠を実施する」などということも可能になって、この世は一段と暮らしやすくなろうというものですが。

もっとも、「今夜はどうしても眠っては困るんだ」という意志の力によって"不変のリズム"に抵抗することはできます。仕事の最中に、コックリ、コックリして上役ににらまれると考えて、必死に眠気と戦ったおぼえのある人もいるでしょう。ですが、こんな抵抗は偉大なリズムの不変性にくらべたら、ものの数ではありません。時間にしてもわずかなものです。とにかく、このリズムは生涯続くのですから。

2024.04.04 記す

夢多き人生 P.21~23

ローマの暴帝ネロは「余はいまだかつて夢などみたことはない」といったそうですし、わたしたちのまわりにも「一ヵ月もニヵ月も夢をみなかったが、ゆうべは久しぶりに夢をみた」こんなことをいう人があります。そうかと思えば「夢ばかりみて、よく眠れない」とこぼす人もいます。

では、人はいったい、どのくらい夢をみるか――。"長い長い夢も、実はほんの数秒にすぎない"と教えられてきた方が多いようですが、事実はさにあらず、まだ数年前のこと、アメリカの眠り研究家クライトマン博士(元シカゴ大学睡眠研究所員)は特殊な装置によって、だれもが眠っている時間の五分の一は夢をみていることをつきとめました。「夢なんか全然みない」とは「夢をみてもおぼえがない」というべきで、どなたの人生も、平等に"夢多き人生"なのです。"

もっとも、夜ごとみていながら「夢とはなにか」とひらき直られると、案外ズバリは答えにくいものです。ギリシャの哲学者ヒポクラテスは「霊魂が皮膚から抜けだして散歩するのが夢だ」と教え、聖書には「天なる神の啓示である」と説かれていますが、かつては、こんなに神秘のベールに包まれていた夢も、科学のメスをあてられ、次第に正体をあばかれてきました。

むかしの和歌に

やどりして春の山辺にねたる夜は

夢のなかにも花ぞ散りぬる

という名作があります。これは昼間見たばかりの光景を、その夜すぐ夢にみた例です。

ところが、こんな夢もあります。デルブッフという夢の研究家が、ある夜みた夢に「アスプレニウム・ルタ・ムラーリス」というややこしい名の草がでてきました。目がさめてから、いくら考えても、彼には思いあたるフシがない。そのまま十六年が過ぎたある日、友だちの家で押花のアルバムをみていると、この草があり、しかも自分の手で、そこに「アスプレニウム」と書きこんであるではありませんか。そこで、くだんの夢をみた二年前に書きこんだことを思いだし、改めてびっくりしたそうです。

いずれにしても、夢は自分がかつて経験したことや、しらずしらずのうちに体験したことが眠りのなかによみがえってきたものと申せましょう。なつかしい子供のころや、楽しく、またつらかった青春時代のことはよくみても、自分が老人になった姿は決してみません。

夢にはもう一つ大きな特徴があります。

フロイトという心理学者は「夢は願望の達成である」と申しました。「しばらく、おいしいカバ焼きを食べないけれど、そのうちに、ぜひ食べたいな」こんなことを思っていれば、夢にまでカバ焼きをみるのは不思議ではありません。ラーメンにしろ、ライスカレーしろ同じことですが、どうも、においのある食べものの夢は女性に多いようです。女のほうが男より食いしん坊だとということになりましょうか。

さて"夢を見る"という、その場所は目ではありません。目はつむっているのですから。すると脳の一部、それも過去の体験や、さまざまな欲求のやどる古い皮質が、なにかの原因によって眠りながらうごめいているとき、われわれは夢をみていることになると考えられます。古い皮質は、いわば夢の倉庫。ここにたくわえられたものでなければ夢にはみられないのですから、いい夢をみたければ日ごろの心がけが大切、インスタントにいい夢をみようなんて虫がよすぎるというものです。

2024.04.04 記す

"夢は五臓のわずらい"か P.24~27

「夢をみてもまるで姿はなくて、私の夢は全く声ばかりである……」これは数年前になくなった琴の名手、宮城道雄さんの随筆にある一節です。

ご承知のとおり宮城さんは目が見えませんでしたから、夢も聞くだけだったわけで、生れながら耳の聞こえない人の夢に、姿はあっても音はないのと同じ、経験と夢のつながりをよく物語っています。目も見え、音も聞こえる人には「いつもいつも夢に見、夢に聞く、あの方の声が……」(ピエール・ド・コンサールの詩の一節)。こういうことがあっても不思議ではなく、詩人の誇張とばかりは申せません。それどころか、においの夢もあっておかしくないのです。嗅覚動物のイヌなどは、いつも、ごちそうの夢をクンクンかいでいるだろうと思われます。

ただ、われわれの夢に、視覚にうったえるものが圧倒的に多いのは、人間が視覚動物であるためでしょう。

夢をみるという、そのとき目玉はどうしているか。夢の画面?の動きを追って、右から左へ、左から右へと動いています。これを「劇場の観客の目玉と同じように動いている」と表現した学者があります。いい得て妙。ロマンチックな響きをもった"夢みるヒトミ"という言葉も、生理学的にみれば観客の目玉と同じことだとは……。

一茶の句に「初夢や故郷をみて涙かな」というのがあります。夢をみるだけでなく、一茶は涙まで流したのですが、夢にからだの動きが伴うことはしばしばで、寝ぼけた子供が夜中にむっくり起きてうろうろ、などという光景は珍しくありません。寝言もそのひとつ。ただし、これは古い皮質だけのうごめきによるもので、全人格の責任のある発言ではないのですから、相手をしては失礼で、それこそプライバシーの侵害になります。

※参考:私も小学生になる前後に、夜中にむつくり起きて、家の外にあった井戸端に飛んでいったことが何度かあった。病気ではないかと思ったりしていた。この記事を読んで珍しくない光景だと知りました。

そもそも、夢は社会性をもたず、まったく個人のもの、そして時間や空間の制約を超越した非論理的、非合理的なものです。たとえば、こんな、こわい夢をみたことはありませんか。猛獣が追いかけてくる、こちらは懸命に走ってもちっとも前に進まないし……あわや、ぱっくりという瞬間に目がパッチリ。

夢の倉庫は脳の古い皮質ですが、そこにつまった経験や印象をうごめかせて、夢を作る原因を調べようと、フランスのモーリという学者は夢の製造を思いたち、見事に成功しました。

自分は眠り、目、耳、口、鼻あるいは皮膚を刺激してもらったのです。ハサミとピンセットを耳もとでガチャガチャさせたとき、モーリは鐘の音を聞き、最後にはフランス革命の夢をみましたし、オーデコロンをかがされたときは、むかしカイロで香水を買ったときの夢をみたそうです。

からだの外部からの感覚刺激は、ほんのちょっとしたことでも夢の原因になることがおわかりでしょう。私の妻は、夢で首にヘビがからみついて呼吸が苦しくなり、目をさましたことがありました。ネックレスをはずし忘れていたのです。胸の上に手をおいて眠ると、しばしば恐ろしい夢に悩まされるが、これも心臓を圧迫しているのですから当然。

からだの内からの刺激もまた原因になります。肋膜炎をわずらい、いつも、おそろしい夢に悩まされていた婦人が、肋膜にたまった液をとってから"悪夢"はみなくなったという例があります。「夢は五臓のわずらい」とは、うまいこといったもの。ただし、すべての夢には通用しない諺です。

夢はあらゆる人がみる。これは正常な生命現象のひとつであることを意味しています。とくに、日ごろ願っていることも、夢によってある程度まで果され、欲求不満が解消されているところに、夢の存在理由があると申せましょう。ときには、いやな夢もありますが、あまり神経質に考えるのは禁物。夢は愛すべきものです。おおらかにみましょう。

2024.04.04 記す

リズムによろめく P.28~31

私の知っているA先生は大変おとなしい人ですが、こんな告白をしました。

「スクラムを組んで、労働歌を歌いながら文部省の前まできたら、どうしても石を投げつけたくて困りました」

日ごろもの静かな人物が、物騒な誘惑にかられ、投石の罪?まで犯しそうになったのはなぜか。リズムの魔力に、理性が麻痺していたからです。いいかえると、理性をつかさどる大脳の新しい皮質は、リズミカルな刺激に弱く、よろめきやすいということ。A先生の場合は、労働歌というリズミカルな刺激にあって、新しい皮質が少々あやしくなっていたところへ、激しいシュプレヒ・コールかなにかで、ハッパをかけられたのではないでしょうか。

目に見えないような弱い光でさえ、一定のリズムで脳に刺激を与えると、新しい皮質の働きはにぶりだしますが、それが音のリズムになると、もっとも効果的、振動はそれについで効果があります。

リズミカルな刺激によって、新しい皮質の働きが弱まることは、思考力や判断力がにぶることであり、そのとき身辺に起こるもろもろのできごとは、好むと好まざるとにかかわらず、無批判に古い皮質にたたき込まれ、刻み込まれる――という状態になります。なんだかむずかしいようですが、このからくりは、便利重宝で、われわれの身近なところで大いに利用されています。

デモと労働歌の結びつきを例にとってみましょう。威勢のいい労働歌や、ワッショイ、ワッショイのジグザグ行進は、立派なリズムを刺激として、新しい皮質の働きをにぶらせます。そこへもってきて素朴で一途な心、古い皮質の方へズバリ、スローガンをたたきこむのですから効果は絶大。

コーラスーアジーカンパ、こういうやり口にしても同じこと。大変、理にかなったテなのです。で、大衆行動に歌はつきものになりました。むかしは、進軍ラッパというものがありました。その勇壮なリズムに魅せられた兵隊たちが、こわさを忘れて敵陣に突撃したとしても、不思議はありません。そういえば「愛国行進曲」や「軍艦マーチ」の氾濫は、どれほど忠君愛国の念をかきたてるのに役立ったことでしょうか。

コーラスーアジーカンパ、こういうやり口にしても同じこと。大変、理にかなったテなのです。で、大衆行動に歌はつきものになりました。むかしは、進軍ラッパというものがありました。その勇壮なリズムに魅せられた兵隊たちが、こわさを忘れて敵陣に突撃したとしても、不思議はありません。そういえば「愛国行進曲」や「軍艦マーチ」の氾濫は、どれほど忠君愛国の念をかきたてるのに役立ったことでしょうか。

スポーツと応援歌、コマーシャル・ソングなどは、リズムの魔力の平和的利用です。お経ーお説教ーお布施、こちらは宗教的利用ですし、映画やテレビ・ドラマと主題歌は文化的利用、あるテレビ局のディレクターが、メロドラマのうまい作り方を問われて

「哀調に満ちた主題歌をしょっぱなに流して、視聴者の心をぐっとひきつけることです」

と答えているのを読んだことがありますが、もっとも至極、見事な答えでした。

悩める恋人にはすてきな利用法をおすすめしましょう。甘い音楽――心地よいダンス――やさしい口説。ホトケ様やキリスト様もリズムの魔力を使うのはお許しになっているのですから、あなたが利用してもバチはあたりますまい。

「眠り」の話のうちで、新しい皮質は疲れやすいことを紹介しました。ひどく頭を使ったり、長く議論を戦わせたりすると、リズミカルな刺激にあったのと同じように、脳はよろめきだします。こんなときにこそ、主義主張を吹き込む絶好のチャンスです。事実、ヒトラーはナチズムを広めるために、勤め人が夕方、仕事に疲れた頭をかかえて帰る途中をつかまえ、街頭演説をぶちまくったといいます。もっとも、脳のよろめき状態を計算のうえでやったかどうかは、保証いたしかねますが、見事な洗脳工作でした。

このように、耳からはいって脳に刻まれた印象は、目で見たそれにもまして強く「百見は一聞にしかず」といえるほど。近ごろ、追悼会や告別式に、故人の声をきかすことがはやっているようです。涙を誘うこと、はるかに遺影にまさるはずですが……。

いまから三百年も前に、フランスのラ・ロシュフーコーはいみじくもいいました。

「人間はウサギのようなものだ。捕まえようと思ったら、耳をもって捕まえなさい」

2024.03.30 記す

人はなぜ歌う? P.32~35

「先日、国電に乗りましたら、東京から横須賀まで一時間以上、コマーシャル・ソングを歌い続けていたお子さんがあったのにはびっくりしましたよ。それが全部、違う曲なんですからね」と感嘆していた人がいました。たしかに、これはちょっとした驚きですが、歌につかれているのは、なにも子供ばかりではありません。

こんなことをいっているご本人が、温泉にでも出かけ、イッパイはいったりすると、やれ民謡だ、歌謡曲だ、軍歌だ……と、隣近所の迷惑もかえりみず、夜の夜中まで放歌高吟とどまるところをしらなかったりする。

春や秋は行楽のシーズン。これにはまた歌がつきまといます。バスの中ではガイド嬢がウグイスのごとく歌い、ときにはお客さんもまじえての即席のど自慢コンクールが催されたりしているようです。観光地にたどり着けば、今度は××音頭、〇〇節が、あなたを歓迎するといった寸法、慰安旅行になくてはならぬ道連れは、第一に歌だと申せましょう。

若い人は若い人で、ハイキングには明るいコーラスを欠かさず、山に登れば"山よ、岩よ……"の「雪山賛歌」と、きてしまいます。

いや、旅に出なくとも、われわれの周囲には歌が氾濫しているではありませんか。数年前「朝から晩まで歌謡曲ばかりやって聴取率をかせいでいる」と非難された放送局がありましたが、放送局の方が品性下劣なのか、喜んで聞き、歌うファンの方に知性がたりないのか――どっちがどっちか、わかったものではありません。

歌の氾濫、それは、われわれの心が、脳が、いつも快いリズムを求めていればこそ起こるものなのです。だとすれば、ひところ

〽青いバスに乗せられて

ゆられゆられて行く先は

その名も高き練馬区の

東京少年鑑別所

こんな歌がヒットしたのも自然の現象といえしょう。良家の子弟が「ネリカン・ブルース」を口ずさんだからといって「教育上おもしろくない」などと、マユをしかめたりするほどのことはない――と、わたしは思っています。歌っている当人は、歌詞にまでいちいち共鳴はしていないことがほとんどで、実は調子のよいリズムに酔っているのです。理にあっている歌詞は案外少ないものです。もっとも「関の五本松」などはべつ。たしかに「一本切りゃ四本」になります。

リバイバル・ブームの秘密も、この観点から探れば簡単に説きあかせます。心あたりがおありと思いますが、一度、頭にたたきこまれたリズムはなかなか忘れない。たとえ歌詞は忘れても――。とくに、そのリズムに捨てがたい魅力があれば、なにかのキッカケでわっと息を吹き返すことは驚くにあたりません。

童謡、小学校唱歌、民謡、労働歌、革命歌、宗教歌……。国歌もあれば校歌、社歌もあり、歌と名のつくものは数えあげたらキリがないのに、まだ続々と新曲が生まれています。人間の行くところ住むところ、つねに歌がある。では、なぜ人は歌うのか 。音楽書をひもといても、残念ながらスッキリした答えは少ないようです。

リズミカルな刺激によって、理性をつかさどる脳の新しい皮質の働きはにぶります。その結果、欲望のひしめいている素朴な心、古い皮質は解放され、ノビノビと時を過ごせる。鬼のいない間になんとやらというやつです。歌を歌うのは古い皮質の保養のためといえましょう。大いに歌うべし。

鼻歌もすこぶる結構。鼻歌はぷりぷりしながら歌えるものではありません。こいつが出るときは、だいたい非常に気持ちのよい状態。耳障りだといって、奥さんの鼻歌をとがめるのは、すこし慈悲心が不足というものです。南海の本塁打者、野村捕手は大事な日本シリーズのときにさえ、鼻歌を歌いながらボックスにはいって、相手方の捕手をクサらせ、ポカポカ打ちまくったことがあるそうです。

2024.04.05 記す

女はバカな方がいい? P.36~38

一日、会社で働き、わが家に帰ってきたご主人が、かわいい赤ちゃんをあやして楽しむひととき。ハタからみてもうれしい光景です。父親の愛情の発露、もちろん美しいものではありますが、本人はこうすることによって疲れを少しでもいやし、いやなこともしばし忘れられるのですから、一石二鳥、まことに結構なことです。これを脳の方からみますと、いわゆる「気ばらし」ということになります。

気ばらしに理屈は無用。だからこそ無心な赤ちゃんは、相手としては申分なし。反抗期の子供相手では、休まるどころか、かえって疲れてしまうでしょう。

考えてみるとと、われわれは種々さまざまな気ばらしの手だてをもっています。草花いじりしかり、パチンコもまた同じ。相手は、いずれも"ものいわぬモノ"であることにご注意ください。気ばらしの相手は、自然に求めるのがいちばん無難、できるだけ自然を楽しみましょう。人間に求めるのはあまり感心できませんが、もし求めるなら、なるべく気のおけない人と、"馬鹿話"でもすることです。

馬鹿話も馬鹿にはなりません。気ばらしに、政治討論会や選挙運動を聞くなどというのは、およそナンセンス。

われわれの古い皮質には、さまざまな欲望や、情動(エモーション)がひしめいています。ところが、いつも満たされてはいないので、古い皮質はひずんだり、たかぶったり、気ばらしはそれを弱め、あるいはすこやかにし、あすの生命活動への活力をつける、いわば古い皮質の保養になるのです。

そういえば、映画、演劇、スポーツ、読書、マージャン……もろもろの娯楽の効用も同じことです。「娯楽とは生の充実なり」と定義した心理学者がありました。脳の生理からいっても、まさに、そのとおり。

娯楽には勝負を争うものや、笑いを起こさせるもの、あるいは性的関心を満足させるものなど、いろいろあっても、結局は遊ぶことにほかなりません。

娯楽には勝負を争うものや、笑いを起こさせるもの、あるいは性的関心を満足させるものなど、いろいろあっても、結局は遊ぶことにほかなりません。

人は遊ばなければならない。古い皮質の保養のために――。早い話が、赤ちゃんはひとりでもよく遊ぶことを知っているではありませんか。子ネコがマリにじゃれついたり、虫を追ったりする、あれと同じ遊びです。

大人だって遊ばなければならない。レジャーは楽しむべしです。

「娯楽とは余暇を楽しむことです」といわれてきましたが、ヒマがあるからはじめて楽しむなどは消極的すぎます。娯楽を楽しむためにヒマを作るくらいの積極的な心がけがほしいものです。それこそ人間性の本質にかなっているからです。

「遊んでばかりいて……」とガミガミやる一方の奥様は、もう一度、お考えください。

遊ぶこと――気ばらしは、脳のために欠くべからざることであれば、ご主人が少々おそく帰還になったからといって、ぶりぶり怒ってはだめ、帰ってきてから、せめて一、二時間は「はい、はい」よやさしく、かしずいていた方が安全であり、家内は安泰というものです。とくに、お子さんのいない家庭では――。

「女房は少々抜けているくらいの方がいい」といったのは、こういう意味。封建的な専制亭主の一方的な申し分とばかりはいえません。

もつとも、いくら遊ぶべしとはいいながら、"遊び人"は困ります。これは古い皮質の活動がやたらに高ぶって欲求不満のひどすぎる人で、新しい皮質のコントロールが少々足りないのです。

2024.04.05 記す

猿人から現代人――火星人まで P.39~41

一九六一年七月、「東大西アジア古人類調査団、イスラエルで、ネアンデルタール人の骨格を発見」というニュースが伝えられました。

ネアンデルタール人はいまから約二十万年前に現れ、およそ八万年前までつづいた古人類で、マンモスとともに生きていた人類の祖先。

もっとも、人類がこの地球上に姿を現わしたのは、ずっと古く、一九二四年に南アフリカで発見されたアウストラロピクテスとよばれる猿人が最古で、約七十万年前だとされています。つぎに「ブンガワン・ソロ川近くで発見されたジャワ原人、中国で発掘された北京原人があり、さらに、ネアンデルタール人ー現代人とつづくのです。

そこで、古人類から現代人にいたるまでの脳の容積くらべをやってみますと

アウストラロピクテスの脳の容積は六〇〇cc、ジャワ原人=九〇〇cc、北京原人=一、〇〇〇、ネアンデルタール人=一、二〇〇ー一、六〇〇cc、現代人=一、四五〇cc。

チンパンジーやオランウータンなどの類人猿のそれは四五〇ccですから、われわれの一番古い祖先、猿人は、その名のとおり、サルとあまり開きがなかったことになります。

とはいいながら、人間は猿人時代から直立していたところに特徴がありました。四つんばいでは大きな脳はもてない。たれててしまって行動の自由がなくなります。一方、直立していることは、脊椎の上に大きな脳をデンと乗せられるということを意味し、はじめから、知識の受け入れ体制はあったわけ。

古人類の復元想像図をみると、マユ毛の上あたりの骨が隆起していて、オデコが狭いのが共通しています。これは、脳の一部で、意志や創造や感情をいとなむ前頭葉が狭かったということです。

俗に「ヒタイの広い人は頭がいい」と申しますが、案外こんなところからいわれるようになったのかもしれません。人間の脳と動物の脳のはっきりした違いの一つも、前頭葉があるか、ないからのですから。

もうひとつ、やはり脳の一部で、記憶の働きに関係の深い側頭葉というところがありますが、古人類は現代人にくらべ、これが狭い。つまりは記憶力がにぶったことで「古人類は刹那主義者だった」といえそうです。

脳の重さ、大きさは必ずしも頭のよしあしには関係がありません。大きいばかりがノウじゃないのです。しかし、さきにあげた脳の容積をみても、時代とともに?変わってきたことは事実です。デュボアというオランダの人類学者はおもしろい報告をしています。きわめて下等な哺乳類のトガリネズミの脳の重さを一として、ほかの動物の脳とくらべていったところ、こうなったそうです。

モグラ、ハリネズミ二、ウナギ、ジャコウネコ四、ネコ、イヌ、ウシ八、類人猿一六、ジャワ原人、北京原人三二、ネアンデルタール人、現代人は六四。

一、ニ、四、八、一六……。どうやら脳細胞は徐々にふえてゆくのはきらいなようで、なにかの機会にぱっと分裂しては二倍になってきたとみていいようです。

現代人の脳細胞がもう一回分裂したらどうなるか? むろん頭の骨がワクになっていますから、政党や労働組合のように、あっさり分裂とはまいりますまい。ただ、もし分裂したらということですが、恐らく、頭でっかちな人類が現われることになりましょう。それでも"火星人"の頭には及びません。あれは人間の脳細胞があと、二回、三回は分裂しなければ追いつかないほど、ベラボウな大きさに描かれています。人類よりはるかに高等な動物?というつもりでしょうか。

2024.04.01 記す

オオカミ少女の教訓 P.42~45

人間のからだのうちで、もっとも早く発達する部分はどこかご存じでしょうか。これが実は脳なのです。外側からみても、ニヵ月の胎児は二頭身、生まれるときは四頭身、みるみるうちにスマートになります。ということは頭は早くできているためにさほど大きくならず、ほかの器官、とくに手と脚が伸びるということ。そして最後に八頭身――となれば理想的だと、ひところは騒がれたものですが、日本人の場合は六・五頭身から七・五頭身くらいがいいところでしょう。

だいたい、脳と神経系の重さ、大きさは十歳ぐらいまでに完成してしまうのに、ほかの器官、つまり骨、内臓、筋肉などは、はるかにスロー・テンポで十七歳から二十歳くらいで完成します。早い話が、脳の重さは四歳から二十歳までの間に、わずか一二〇グラムしかふえません。ただし、脳の内部の発達はほかの器官とほぼ同じで、十七、八歳から二十歳くらいまでかかります。

内部での発達とは、生れたとき、すでに天からさずかった百五十億もある脳細胞同士のからみあいです。一つ一つの細胞が何十本というたくさんの枝をだし、互いにからみあうのですから"配線"の複雑、微妙さは想像以上です、テレビやラジオの配線はいうに及ばず。人口頭脳とて、遠く及びません。このからみあいの発達は、そのまま精神の発達といってよく、頭がいい悪いはもとより、人間らしさを備えるかいなかにもつながっており、まことに大切。それがおもしろいことに、からみあいの発達には、目にみえてぐんと強くなるヤマが三回あります。

第一は一歳から二歳にかけて、いわゆる「チエがつく」とき、第二は五、六歳ころ、よく「ものごころがつく」という時期であり、第一の反抗期です。脳細胞のからみあいは八〇パーセントできているので、教育の受け入れ体制OK、そこで七歳から学齢ということになりました。最後のヤマは十五歳から十七歳にかけて、すこぶる理屈っぽくなり、ことごとに親にくってかかったり、扱いにくい年ごろ――第二の反抗期。

第一は一歳から二歳にかけて、いわゆる「チエがつく」とき、第二は五、六歳ころ、よく「ものごころがつく」という時期であり、第一の反抗期です。脳細胞のからみあいは八〇パーセントできているので、教育の受け入れ体制OK、そこで七歳から学齢ということになりました。最後のヤマは十五歳から十七歳にかけて、すこぶる理屈っぽくなり、ことごとに親にくってかかったり、扱いにくい年ごろ――第二の反抗期。

反抗期とは、要するに自分をみとめだすときです。いろいろと人を悩ましたりもしますが、教育の受け入れ体制ができたと知らせているようなものですから、このチャンスに適切な教育をほどこさなければとり返しのつかないことになります。

いまから四十年ほど前に、インドのカルカッタの近くで、オオカミに育てられていた二人の少女が救いだされました。いわゆる野生児です。

ところで、二人のオオカミ少女は推定年齢二歳と八歳。ある牧師さんがひきとって"人間らしく"育てようと努め、くわしく記録を残しています。二歳のアマラは一年後に死んでしまい、八歳のカマラは九年間生きていました。はじめは四つ足で歩き、ニワトリを生のままでかじり、物音に耳をたて、夜の十時、一時、三時になるとほえ、歯をむきだして怒ったカマラ。むろん人間の言葉を知りませんでしたが、牧師さんの努力によって、一年後には立って歩けるようになりました。しかし、急ぐときには四つ足にかえり、言葉はとうとう四十五語しか覚えなかったようです。

オオカミ少女は、われわれに、脳の発達にかなった教育の重要性を教えると同時に、"十月十日"とほかの動物にくらべ一段と長く、母の胎内にいながら、人間ほど未完成で生れてくるものはないことを物語っています。ウシやネコの赤ちゃんをみてください。大体が規格品です。生れたときから親の顔とそう変わりませんし、ヒゲだってはえています。そのうえ、すぐに、ひとりで立ちヨチヨチ歩きだします。

それにくらべ、人間は人の手をかりないと、とても"人間らしく"はなれない。赤ちゃんは「育てるのはご随意に――」といいながら生まれてくるようなもの。まさに「氏より育ち」といえましょう。

アメリカのワトソンという心理学者は自信満々こういいました。「生れたばかりの健康な赤ちゃんを何人かくれれば、芸術家、教育者、泥棒……なんにでも仕立ててみせましょう」

2024.04.01 記す

「瞼の母」はほんとうだ P.46~48

「俺あ、こう上下の瞼を合わせてじっと考えてりゃ、あわねえ昔のおっかさんの俤がでてくるんだ」とは、ご存じ、長谷川伸氏の名作「瞼の母」で、番場の忠太郎がはく名セリフ。

たしか、忠太郎は五つの年に、おっかさんと別れたことになっておりましたが、「瞼の母」も、大脳生理学からみると「知能は発達していなくとも、子供ごころの奥深く刻みこまれた印象は、容易に消しがたいことを物語っているのである」ということになります。

文豪バルザックの「谷間の百合」にも、主人公のフェリックスが母にしいたげられ、兄姉にいじめ通された幼児をかえりみながら「……人生の明けがたにうけた感銘というものは、実に深い痕跡を心に残すものです」と、しみじみもらすくだりがありました。まったくそのとおりです。

赤ちゃんや幼児はおかあさんと一緒にいる時間がもっとも長い。したがって、おかあさんの顔はもちろん、言葉づかいからしぐさまで、そっくりそのまま心に刻みこんでしまいます。判断を下したり、調節を加えたりする知能がないだけに、すべてウノミです。

「子供になにがわかるものか」などと油断は禁物です。わかるわからないは別として、周囲のできごとは、子供たちの心に無条件に印象づけられてゆきます。子供の前でうかつに夫婦ゲンカはできません。子供たちは見ている。しかも、いわば盲目的に――。

赤ちゃんや幼児の心はまっ白い紙のようなもの。なんでも吸いとり、どんな色にも染まる。それだけにおかあさんの責任は重大です。

こんなことがよくあります。赤ちゃんが神経質に困るというので、おかあさんを調べてみると、やはり神経質なのです。ンあんのことはない、原因は自分自身にあり、赤ちゃんの方は染まっただけ。

こんなことがよくあります。赤ちゃんが神経質に困るというので、おかあさんを調べてみると、やはり神経質なのです。ンあんのことはない、原因は自分自身にあり、赤ちゃんの方は染まっただけ。

だいたい、その人の性格なり、いわゆる気質の大ざっぱな骨組は三歳くらいまでにできてしまうものです。それが、赤ちゃんのときからの印象によって形づくられるのですから、精神的な環境をよくし、心の健康にも十分気をくばってやることは絶対に必要です。

胎教などといって、生まれる前には子供の性格にまで気をつかう人が、一度生れてしまうと、からだを育てることに熱中して、心の育て方、育て力にはあまり関心をもたないのは、どういうわけか。

そういえば「育児書」をみても、乳幼児の心の健康を説いたものは少ないよいうです。赤ちゃんコンクールも、無意味だとは申しませんが、精神面を無視したら、ただの肉体コンクールです。大根やブタのコンクールと変るところはありません。

スイスのある有名な精神病学者は、精神分裂症にかかった子供たちを調べた結果「一、二歳ですでに兆候が現れた例が多く、その大半は母親の慈愛が足りないことによるのがわかった」と報告しています。おかあさんのいつくしみの大切さがわかりますが、近ごろはものごころつくまで暖かいおかあさんのフトコロに抱かれて――はいかぬこともふえています。

つい最近、人手不足に悩まされながら農繁期を迎えた中部地方の一農村では、テレビを共同購入して幼児たちにみせ、おとなたちは安心して、野ら仕事に出かけているという放送を耳にしました。

日本ばかりではありません。アメリカのスタンフォード大学通信研究所で行なった調査の結果でも「二歳からテレビにかじりついている例が少なくない」とありました。いまの子供は早くから世の荒波にさらされながら、それだけにおかあさんたちは甘やかすだけでなく、きびしく、やさしく、純真な心をはぐくむ努力をお忘れなく。

「三つ子の魂百までも」とは肝に銘じておいていい諺です。

2024.04.01 記す

空腹感も頭で感じる P.49~51

喉がかわいた、水を飲みたい。おなかが減った、ご飯が食べたい。そろそろ女房がほしくなった、結婚したい。家を建てるのに金がほしい。人をコキ使えるからえらくなりたい……。

「欲望という名の電車」という有名な戯曲がありましたが、人間の欲望の果てしなさは"電車"くらいではナマぬるくて実感がない、人間は「欲望という名の機関車」だといった学者もあるほど、たしかに人間は欲望のカタマリみたいなものです。

だが、欲望の多いことは少しも恥じるに及びません。水を飲み、ものを食べることだけでもyがめたら、どうなりますか。まず一巻の終わりです。飲欲、食欲、性欲の三大欲なしには生きることもできないし、子供も残せない。地位がほしいの、金持ちになりたいのという方は、社会的欲求、これもまったくない人はありますまい。

さて、われわれは「腹が減ったからご飯を食べようか」などと、なに気なくいっていますが、。その腹が減ったという感じ、つまり空腹感あるいは飢餓感はどこで感ずるのか。

「おなかがカラッポになるとグーグーというから胃ぶくろだろう」とは、もっともな感じ。胃の収縮を空腹感のもととし、これによって食欲が起こるという考え、つい最近まで、たしかなものとされていました。ところが手術で胃をとり去っても、空腹感は立派にあるのです。これはおかしい。

ここで「眠りと目ざめのリズムを作りだすのは視床下部だ」と、さきに申しあげたのを、ぜひ思い出していただきましょう。

五年ほど前からスウェーデンのストックホルムで、ヤギを使い、この視床下部の働きをためす、すぐれた実験が行われていますが、すばらしい収穫がつぎつぎ飛び出してきました。

視床下部の一部の細胞をこわしたところ、ヤギはなにも食べなくなってしまったのです。当然やせるばかり。また、べつの一部の細胞をこわしたところ、こんどは反対に、めったやたらに食べだしました。

だいたい、動物は放っておくと満腹するまで食べるもの。"動物のあさましさ"です。人間は理性の力で「腹八分目」ということを知っております。すると「馬鹿の大飯」とは、やはり脳の働きに関係があるようです。

余談はさておき、この実験によって、空腹感は視床下部で感じ、ここから古い皮質へ信号が送られて、はじめて食欲が起こることがわかりました。満腹感も同じことです。腹がグーグーなるだけでは、食欲は決して起こらない。胃ぶくろが満員になっただけでは「ご馳走さま」とはいえぬとは――。

喉がかわくのは、おなかが減ったのと同じように、つらいものです。飲翌と食欲とは、どちらが強いかというと、飲欲の方で、水分は人体にとって、まことに大切なものだということを示しています。断食ストをやっても、水だけは飲むではありませんか。

このかわきを感じるのも、やはり視床下部の一部の細胞、そしてかわきがいやされたのを感ずる――豊水感とでも申しましょうか――細胞も、ここにあります。豊水感を感ずる細胞をこわされたヤギは、飲むわ飲むわ、腹が三倍くらいにふくれあがり、はちきれそうになるまで飲みまくった――つまりこれ以上はいらないという物理的限界までのみまくったときう報告があります。

おなかが減ったとは、血液の中の糖分が減ったことであり、咽喉がかわいたとは、血液の中の水分が減ったことです。これを感じとる視床下部は、いわば感覚器のようなもの、実際に飲み、食う行動を支配するのは古い皮質の働きです。

2024.04.05記す

「同じカマのメシ」の意味 P.52~54

大脳の古い皮質は食欲や飲欲を支配する――と、さきに申しましたが、それだけに古い皮質はうかつには扱えません。

ネコの古い皮質の一部を電気で刺激すると、食べ物もないのに、たちまち舌で口のまわりをペロペロなめまわし、唾液をだらだらたらしたり、口をパクパク動かしたり、ゴクッとのみ下したr、まことに見事な反応をみせます。

また、食べ物の嗜好に異変が起こることも珍しくありません。こちらはサルによる実験ですが、バナナのような植物しか口にしなかったのに、古い皮質をこわしたばかりに、サカナをもりもり食べるようになった例があります。

こういうことは人間にもかんがえられますし、事実、脳の治療のために古い皮質の一部を切りとったりしたときにみられます。「うまくやれば、偏食も一気になおせるだろう」というのは、いまのところ、まだ無理な注文のようです。

古い皮質の食欲は誘発されやすいという特徴を持っています。かなり満腹したはずのニワトリが、仲間の、腹をすかしたニワトリがそばでガツガツ食べだしたら、また一緒になって食べだしたという実験は、この特徴を裏づけているといえまましょう。

「イヌは一匹で飼うより、二匹で飼った方がよく食べる」と申しますのも同じことです。といって、これを動物のあさましさとばかりは片づけられません。人間だって「大勢で食べた方がおいしい」とか「人と一緒だと食べられる」というくらいです。

古い皮質はよくしたもので、たりなくなったものを食べたいという欲望を起こしてくれます。わたしの経験でこんなことがありました。学会で高野山で三日ほど泊まりこんだのですが、ご承知のとおり精進料理ばかりで肉気がない。学会が終わって山を下ったとき、まっ先に飛びこんだのはトンカツ屋でした。これは肉が好きなのに食べなかったためもありましょうが、やはり蛋白質がやや不足したというべきだと思います。

山登りにゆくとき、甘いものがさほど好きな人でなくても「氷砂糖でも持ってゆけよ」といわれ、しぶしぶでも持ってゆけば、結構食べたくなり、また食べられる。糖分が不足するからです。動物に、いつも栄養分の違う食べものを、いくつかの皿に分けて与え続けると、はじめは片っぱしから食べてしまうが、次第に必要なものを必要なだけ食べるようになる――動物の食の本能はおそろしいほどうまくできています。

山登りにゆくとき、甘いものがさほど好きな人でなくても「氷砂糖でも持ってゆけよ」といわれ、しぶしぶでも持ってゆけば、結構食べたくなり、また食べられる。糖分が不足するからです。動物に、いつも栄養分の違う食べものを、いくつかの皿に分けて与え続けると、はじめは片っぱしから食べてしまうが、次第に必要なものを必要なだけ食べるようになる――動物の食の本能はおそろしいほどうまくできています。

食欲を満たすとは、いいかえますと本能を満たすことにほかなりません。「同じ釜のめしを食う」というのは、一緒になって本能を満たしあう状態ですから、親愛感が強くならないはずがない。ここには理屈を超越した結びつきができるわけです。なにかいうと「こんどはひとつ、めしでも一緒に食べながら……」とやりたがる人をみかけます。相手に親近感を抱かせるためには、まことにうまいテです。この人が古い皮質の働きと、本能の満足というからくりを知って、世渡りに食事を利用しているかどうかは別として――

本能を満たしているとき、人間の心はいちばん裸になっています。一緒に食事をする、これは心と心がじかに触れあえる絶好のチャンスだと申せましょう。だから、世の奥様方は、主人が帰ったら一緒に食べようと、楽しみに待ちに待ち、とうとう夜中になっちゃったなどという、馬鹿らしい目にもあうことになるのです。

2024.03.30 記す

発情センターここにあり P.55~58

一般には、どうも「性ホルモンの分泌が盛んになると、ただちに発情する」とお考えの方が多いようで、脳の存在を無視している人にしばしばぶっかりますが、少々お待ちください。

脳幹部にある小さなクセ者、視床下部の一部をこわすと、どんなにホルモン注射を打っても発情しなくなり、反対に、脳さえ無きずなら、精器をすっかり去っても、注射すれば発情するようになるのです。ネコによって得たこの実験の結果は、明らかに視床下部の一部に発情センターがあることを物語っています。

飲欲、食欲の満足、不満足を感ずる視床下部は、性欲とも切っても切れない縁があるわけです。視床下部が性の衝動を感じ、信号を大脳の古い皮質に伝えると、古い皮質ははじめて性の行動を起こさせます。

このあと「もう結構だ」という満足感はどこで感ずるか。もし、これがないと収拾のつかない"性の氾濫"を招いてしまいますが、どうやら、飲、食の場合と同じように、この方の満足感もやはり視床下部の一部で感ずるのではないかと思われます。はっきりたしかめられていないので、断言はできませんが。

アメリカでネコの視床下部の「それらしいところ」をこわしてみた学者があります。わたしは、たまたま、このネコを観察しましたが、相手かわず、一日中"行動"を繰り返し、満ちたりることを忘れたようなすさまじさに、びっくりしました。満腹感を感ずる細胞の群れをこわすと、腹十二分目につめこんで身動きできなくなる、あれと同じような感じです。

"行動"の方を支配する古い皮質の一部をこわした場合にも、似たようなことが起こります。ネコでためしてみたところ、相手は全然お構いなし。サル、ウサギはもとより人間の腕にでもしがみついて"行動"におよび、果てには木箱、枕など生きものでなくともいどんでゆく始末。よくいえば「一視同仁」、悪くいえば無差別攻撃、いやはや、ひどいエロネコが出現しました。

人間の性の衝動と行動のからくりも、ネコやほかの動物と同じからくりによってあやつられていると間違いありません。

視床下部や古い皮質の性をつかさどる部分に異変が起こると、ときならぬときに発情し、まわりの人をあわてさせます。五、六歳でセックスに異常な進歩?をみせる性早熟児、色気などとうになくなったはずなのに、突然、春がよみがえったように求めだしたおとしより――こういう人たちの視床下部や古い皮質を調べてみますと、必ず故障があるものです。

ロサンゼルスのカリフォルニア大学のソーヤー教授と横浜市立医大の川上マ正澄教授は、ホルモン注射によって発情した動物が、刺激に対してひどく敏感になることをたしかめております。したがって、行動も活発になることは十分考えられます。ちょうどおなかが減って、落ち着きがなくなったときとそっくりです。

「今夜は天井裏のネズミがやけにうるさい」

などと人は腹を立てますが、チュー公にしてみれば、あのガサガサ、ゴソゴソも、種族を絶えさせまいとする本能的な性の欲求をみたしている"厳粛な瞬間"なのかもしれません。

人間だって、欲求が高まるばかりではけ口がないと「頭にきちゃう」だの「むずむずしてくる」だのと、いいだすもので、発情と行動の関係は、チュー公とほとんど変わらぬようです。

視床下部が、飲み食い、そして性のいとなみという欠かすことのできぬ生命活動にたずさわる大切な"部分"であることは、いまやまぎれもない事実。どんな下等な動物、たとえばサカナ、カエルなどでも、脳があれば必ず視床下部があり、下等な動物になるほど脳全体の大きさにくらべて大きい。

「とにかく生きにゃあ」ということで、いっぱいなためでしょうか。

2024.04.06 記す

カバ焼きはにおいで売れる P.59~61

グアム島にこもって十六年、昭和三十五年五月にようやく日本に帰ってきた元陸軍軍曹、皆川文蔵さんのジャングル生活回顧談に、つぎのような一節がありました。

米軍や原住民の巡察隊が近づいてくると、姿が見える前に彼らの吸っているタバコや、頭につけているポマードのにおいを感じたので、さっと隠れることができた。なかなかつかまらなかったのは、においに敏感になったお陰。だが、敵がかんでいるチューインガムのにおいまでかぎわけるほどになると、獲物を一人でこっそり食べることなどできない。すぐ戦友にかぎつけられてしまって……。

身を守るために、知らず知らずのうちに「鼻がきく」ようになっていたという、この挿話は興味深いものがあります。

人間は視覚動物で、イヌのように嗅覚は発達していない。というより衰えているけれども、条件によっては、イヌなみに強力な働きを起こす能力を秘めている――こんなことを物語っているからです。

そういえば、えもいえぬ香水のにおいを調合する仕事に、戦争で失明した人が従事しているという話を聞いたことがあります。視覚を失ったという、条件を逆に生かした例と申せましょう。

においを感ずる感覚器が古い皮質と密接な関係があることは、かなり前からわかっており、古い皮質には「嗅脳」という別名があるくらい。においの感覚器は発生学的にみると、脳の一部が突き出してきたもの、いわば"脳の出店"であり"脳の直営館"です。

動物の感覚のうちで、この嗅覚ほど本能に直結したものはありません。「タヌキの子供に乳を与えようとしたところ、はじめは鼻先が乳房にうまって呼吸がしにくいようだった」、これはタヌキの生態を研究しようとして、奥さんの協力を求めた北海道の動物生態研究家Nさんの観察ですが"においに生きる動物"は口と同じように鼻が前に突き出しています。イヌ、キツネ、ウマ、クマ……ことごとくそうです。するとテングはどうだといおうことになりますが、こいつはどうも……。

動物のにおいの感覚器が突き出しているのは、これによって食うことと、性のいとなみにおくれをとるまいとする必死の姿勢の現われか。交尾期の動物は、独特の体臭を放って相手をひきつけようとする。突き出したにおいの感覚器に訴えて古い皮質の欲情をかきたてるのが、もっとも手っとり早いためでしょう。

人間の場合は視覚をはじめ、ほかの感覚が発達していることもあって、においの感覚器は鼻の奥の方へ引っ込んでいます。とても"においの生きる動物"とはいえませんが、においの感覚が本能――古い皮質の働き――に直結していることは変りません。

おなかがペコペコなとき、ウナギ屋の店先を通れば、途端にグッときます。してみると、店先でバタバタとやり、あたりにカバ焼きのにおいをまき散らしているのはうまい商法といえましょう。においがひろがらぬインスタント食品がふえてきたのに応じて、アメリカあたりでは、店内ににおいの発生器を備えつけ、さまざまなにおいをただよわせて、食欲――購買欲をそそっているところもあるそうです。

ただし、この際、注意が必要なのは、よいにおいならなんでもいいかというと、そうはいかないこと。性欲についても同じで、香水はいいにおいでさえあれば"オトコゴコロ"をそそるとは限らない――と、私は思っています。バラの花のにおいはすばらしい、といって、あなたはただちに性欲をお感じになりますか。性をそそるだけが目的なら、体臭を消すよりむしろ、ある程度これを強調する香水を作れば効果テキメンではないでしょうか。

2024.04.06 記す

味覚の秋を分析すれば P.62~65

味に四つの基本あり――それが「あまい」「しおからい」「にがい」「すっぱい」の四つであることはご承知と思います。"味覚の秋"などと申しまして、われわれはまことにさまざまな味を知っているつもりでも、すべてはこの四つの味のどれかとどれか、あるいはどれかとどれかとどれか、さもなければ全部の複雑、微妙に組み合わさったものです。

もっとも、この四つの味のうち「あまさ」と「しおからさ」の感じ方と、「にがさ」「すっぱさ」のそれとは相当なひらきがあります。

海の水はいつなめてもしおからい。まさか「きょうはしおからくないよ」、などという人はないでしょう。

砂糖のよくきいたしるこにしても同じで、ぷりぷり腹をたてながら食べても、ケラケラ笑いながらかっこんでも、あまいことには、ほとんど変わりありません。

ところが「にがさ」「すっぱさ」は、からだのコンディションや気分の調子によって、ひどく変わります。風邪をひいたときのタバコは馬鹿ににがいとか、熱っぽいときはすっぱさの感じがにぶくなるとか――思いあたるフシが数々おありのはずです。

また、少々オーバーなあまい味、しおからい味のために、気分がよくなったり、悪くなったりする度合いは少ないけれども、「にがい」「すっぱさ」がすぎた場合、気分はたちまち、ひどくそこなわれ不快になるものです。

「にがにがしい思い」

「苦汁をなめる」

「にがい目にあう」

「酸鼻のきわみ」

こういった、むかしから使われている表現をみても、味の「にがさ」「すっぱさ」が、いかに心の動き、とくに不快感に深く結びついているかがわかろうというもの。

いくつかの実験の結果をみても、「にがい」「すっぱい」の感覚を知るのは、大脳の古い皮質のようんです。舌にある「にがい」「すっぱい」の感覚器は刺激をうけると、古い皮質の味覚をつかさどる領域へ信号を送りこむ。すると、ここの脳細胞が働いてはじめて味わいが起こる――といったあんばいで、鼻ーにおいの感覚器ー古い皮質とくる嗅覚とよく似ています。

脳をもった動物の中で、いちばん下等な動物であるサカナから高等な動物ー人間へと、味覚の発達のあとをたどってみたら、なんと、もっとも近いのは皮膚の感覚でした。

サカナの味覚の感覚器は、からだの表面に広く存在しています。水中で生活するサカナにとって、水のなかにとけている化学物質は、たしかに重要な環境条件。それを知るために味覚の感覚器がからだの表面にあるのは当然で、サカナは"味に生きる動物"とでも申しましょうか。

〽………………………

あっちの水はにがいぞ

こっちの水はあまいぞ……

という歌は、サカナにも通用する実感のある歌だといえましょう。

空気のなかで生きている高等な動物や人間は、からだの表面で味を感ずる必要がなくなり、口や喉のなかにだけ味覚の感覚器が残りました。

もし、サカナと同じように、からだの表面にそれがあったら、「あまいくちづけ」ならぬ「あまい握手」なんてことまであって、「あまい生活」が送れ、人生はもっともっと「あじのあるもの」になることでしょうが……。

われわれ人間も未開の時代にはあまいから食べ、しおからいからなめ、それによってからだに必要な栄養を」とっていたでしょうし、すっぱいものはくさっているからと捨て、にがいものは毒があると敬遠していたでしょう。味覚は食べものの案内役であり、同時に目付役です。決してダテに備わった感覚ではありません。

2024.04.06 記す

食卓の民主主義 P.66~69

味の感覚器は舌にある――といっても、舌全面にあるのは赤ちゃんのころだけで、おとなになると、周辺と奥の方に限られてきます。

よく「モノをほおばる」と申しますが、これは食べるものを舌の周辺にある味の感覚器に触れさせていることであり、ガムにしても、キャラメルにしても、ほおばってこそ最高に味わえるわけです。われわれは知らず知らずのうちに、味の感覚器のありかを探りあてています。

ビールは一気にぐっと飲むべし――とされているのは、そのいい証拠でしょう。にがさをうける感覚器は舌の奥の方にある。そこで、いきなり、ゴクッと喉へ流しこめばあの魅力、ほろにがさは百パーセントに味わえるというもの。まことに理にかなった飲み方ではありませんか。

では、日本酒はどうか。「舌の上でころがせ」といいます。日本酒のコクはにがさじゃない、周辺でないと味わえないという"教え"でしょう。これまたズバリです。「良薬は口ににがし」と申しますが、どんなににがくても、舌の真ん中にのせて、さっとのみ下せば、さほど苦にはなりません。にがさを感じられない部分にのせるのですから、楽に飲めるはずです。

さて、味覚は、においの感覚と同じように、本能の働きに結びついています。とくに「にがい」「すっぱい」は――。

赤ちゃんの口ににがいもの、すっぱいものを入れてごらんなさい。たちまちにはきだしてしまいます。おとなだって同じです。おしつけられた味は、味気ないだけでなく、度を越すと不快になるでしょう。本能は理屈で片づけきれない。したがって"味の好みに妥協ははない"ということになります。そこで、われわれは互いに味の好みを尊重する習慣を身につけ、実行しています。

赤ちゃんの口ににがいもの、すっぱいものを入れてごらんなさい。たちまちにはきだしてしまいます。おとなだって同じです。おしつけられた味は、味気ないだけでなく、度を越すと不快になるでしょう。本能は理屈で片づけきれない。したがって"味の好みに妥協ははない"ということになります。そこで、われわれは互いに味の好みを尊重する習慣を身につけ、実行しています。

毎度、ひきあいにご登場願って恐縮ですが、グアム島帰りの元陸軍軍曹、皆川文蔵さんと同元軍曹の伊藤正さんの食生活にまつわるお話。

たった二人とり残され、十年以上もジャングルのなかで不自由な生活を送ってきたのですから、よもや炊事を別にしていたとは思えないのが人情です。ところが、お二人は獲物を捕えるときは一緒でも、料理だけはどうしても一緒にできなかったというのです。

うむをいわさず、国民服を着せられた戦時中でも、さすがに、食べ物の好みまでは統制されなかった。「料理はお好きなように……」と、イモはイモのままで配給されたものです。

味の好みの尊重は、ヨーロッパやアメリカの方が日本より徹底しています。昭和三十六年の夏、アメリカから私をたずねてきた二世の青年が「日本の食卓には食塩がない」と不思議がっておりました。なるほど、あちらの食卓には「味つけの仕上げは各自ご自由に――」といわんばかりに、食塩だのコショウだのが並べてあり、食卓の民主主義を物語っています。

われわれの家庭では、主婦が味つけの責任をひとりで背負わされ、家族に歓迎される味を作ろうと、日夜、心をくだいています。

ここで問題なのは、カロリーだけではなく、食欲をそそる味です。私は、にがさとすっぱさの活用をぜひおすすめしたい。この二つの味は本能の働きに結びついているので、ちょっとでも度が過ぎれば"口にできない"ほどいやになりますが、うまく使えば、理屈なしに食欲をそそる可能性も大。奥さまの腕のふるいどころは、砂糖や塩の使い方より、コショウのひとふり、酢の一滴にありとというべきでしょう。

さらに見のがせないのは、においと味の問題です。松茸から、あのかぐわしいかおりをとったら、何が残りますか。いわゆる「風味がなくなる」というやつです。この"風"とはにおいのことです。

味とにおいがともにマスメではかったり、機械や分析したりできないものであるだけに、ままならぬことも多いのは、奥さま方の悩みの種でしょう。しかし、これだけは残念ながら、まだ、どうしようもありません。

2024.04.06 記す

腹がいっぱい天下太平 P.70~73

むかし、プラトンという偉い哲学者がいて

「ひとつのふくろのなかに、賢者と師子と、百のあたまをもった怪蛇とを一緒に縫いこんだもの、これが人間である」

と申しました。賢者は理性、知性であり、獅子は怒り、怪蛇は欲望のことです。この"獅子"は人間だけの独占物ではありません。動物だって怒りの心はもっています。

こんな意地悪じみたことは、あまりお勧めできませんが、動物園のサルの檻の前に行き、好物のバナナを相手から届かないところでチラつかせてごらんなさい。サルは懸命に手をさしだしてつかもうとする。けれどもどうしてもとれないと、檻をガタガタゆすぶり、歯をむいてギャー、ギャーとなき叫ぶ。

サルは食べたいという欲望がかなえられない不満――いいかえると欲求不満(フラストレーション)がこうじて怒りだしたのです。怒りの心とは、そもそも欲求不満のこうじたもの、怒りの行動とは、欲求不満の爆発というわけです。

この怒りの"震源地"の研究は、ニ、三十年前から、目にみえて進んできました。まずアメリカのキャノンとか、スイスのヘスという生理学者の実験――

ネコの視床下部の一部に電流を通したところ、毛をさか立て、歯をむき、ツメを立て、呼吸をはずませ、うなり声を発して、すさまじいばかり。ところが、そばに人間がいても、飛びつきもしなければ、かみつきもしない。電流を止めると、たちまち、じゃれついてくるという。執念深いネコらしからぬ、さっぱりとドライな怒り方なのです。

この実験によって、視床下部はどうやら怒りの行動だけを起こす場所であるであることがわかり、さらに最近の研究によって、怒りの心を起こし、怒りの命令を視床下部に下すのは古い皮質であることがはっきりしてきました。

怒りっぽくて、手のつけられない人でも、古い皮質の一部を切りとると、ガラリ人格円満な紳士に早変わりすることがあります。怒りの"震源地"がなくなって、怒りようがなくなったということです。

怒ることを「腹がたつ」とか「立腹する」といいます。これは洋の東西を問わず同じようです。たしかに腹ぐあいが悪いときや、すきっ腹だと、気がむしゃくしゃして、怒りっぽくなる。思えば戦中、戦後の食糧難時代には、だれもが殺気だち、喧嘩早くなっていました。

「武士は食わねど高ようじ」などと、すきっ腹をかかえ、なお、おっとりと構えていられるのはよほどのサムライで、ちょっとばかり人間ばなれしているといわねばなりません。

なぜなら、もともと古い皮質の働きは、内臓からくるいろいろな感覚刺激によって左右されており、空腹なときや、腹ぐあいのよくないときは、日ごろより多くの刺激が脳へのぼって、古い皮質をたかぶらせている。したがって、たいしたことでなくても、カンにさわりシャクの種になりがちなのです

腹と怒りは、きってもきれない縁があります。近ごろのように、せちがらい世の中になってくると、欲求不満も多く、腹だたしいことが少なくありません。けれども、大人は赤ん坊みたいに、天真ランマンには怒れない。社会の一員として生きてゆくためには、怒りを理性でおさえつけ「いやな奴」とも笑顔で応対しなければならならぬことがしばしば。つらいことです。せめて、腹をいつもふくらませ、少しでも怒りの心を起こさないようにしようではありませんか。

大げさなようでありますが、"家庭の平和も、世界の平和もおなかの調整から"といえそうです。空腹ー欲求不満ー怒り、これがこうじて爆発すると人間はこぞって殺し屋になります。つまり戦争です。

「アウストロピテクス(七十万年前にいた猿人)の時代から、人間には相手を打ち倒す血潮が流れている」といった学者がありますが、原水爆時代に、こんな物騒な血潮をたぎらせ、怒らせては一大事です。それには腹いっぱい食べ、怒りを忘れさせるのがもっとも賢明といえましょう。

2024.04.07 記す

あたまの中の"天国と地獄" P.74~77

生まれてから死ぬまで、人は快感を追い続ける――人生から快感がなくなったら、生きていられなくなるといっても過言ではありません。

食欲は、生きることに直接結びついた本能的な欲望ですが、食欲に限らず、本能的な欲望が満たされるとき、われわれは快感を感じ、反対に欲望が満たされないときは不快感をおぼえます。オギャー、オギャーとが泣いている赤ちゃんは、要するに不快感を訴えているわけです。

さて、まだ数年前のこと、アメリカのある大新聞が「天国と地獄は動物のあたまのなかにあるか?」というショッキングな見出しをつけて、オールズという実験心理学者(ミシガン大学挙教授)の研究を大々的に紹介しました。オールズ教授はまず、つぎのような仕掛けを作り、ネズミを訓練したのです。

金網の一方を壁にしつらえ、その壁にとりつけたペダルを押すと、壁のかげから管を通って好物の餌がでてくる。もちろん餌のあるところはネズミには見えない。それでもネズミはやがて、ペダルを押すことをおぼえ、押しては食べ、食べては押す。ほとんど衝動的に、これを繰り返すようになったら第一段階は終わり。

つぎにはペダルを押すと、餌が出てくるかわりに、脳のなかの一部に電流が通じて刺激が加わるように仕掛けをかえて、前の仕掛けで訓練されたネズミを入れてみました。ある部分に電流が通じるようにした場合にはニ、三回ペダルを押すだけで「やーめた」とばかり振り向きもしなくなるのに、別のある部分に通じるようにしたところ、こんどは見違えるように、押すわ押すわ。ついには一時間に八千回もペダルを押したのです。

この、あとの"ある部分"こそ、問題の「天国」であり、快感を感じるところです。ペダルを押す――電流を通じて刺激される――快感を感じる――ネズミには快感を感じる――ネズミには快感にこたえられず、のべつまくなしに押しまくったという次第です。

オールズ博士が電極をさしこみ、電流を通じて刺激されるようにした部分とは、大脳の古い皮質と脳幹部でした。してみると、欲望が満たされて快感をおぼえ、ひき続いてその快感を味わおうとする場所=天国=と、欲望を満たされず不快感をおぼえ、それが高まって怒りに達する場所=地獄=は、ともにここにあるといえましよう。要するに「天国と地獄は人間のあたまのなかにある」というべきです。

人生から快感を取り去ったら、生きていられらくなると、はじめにいいましたが、それは快感が、本能的に欲望が満たされることにつながっているからです。もし物を食べるのがひどい苦痛だったら、異性を求めるのにたとえようもない苦しみが伴うとしたら――おそらくわれわれは食べるのも、求めるのも避けてしまうでしょう。その結果は滅亡あるのみです。

「人間は快感を追って生きている」

と申しますと、「人間とネズミを一緒にされてたまるか」と反撃される方がきっとおいでだと思います。しかし、こと食欲とか性欲とかいう基本的生命活動に関する限り、それについてまわる、快、不快は、まさに一緒です。

だいたい人間は快感に弱いものです。パチンコ屋をのぞいてごらんなさい。チンジャラの響きに無上の快感を感じている人がいまも絶えません。競輪、競馬に狂うのも、睡眠薬遊びにうつつを抜かすのも、みな、そこに恍惚感があればこそです。それでも人間は思慮、分別――新しい皮質の働き――で、古い皮質の衝動的なうごめきをコントロールしています。快感の追及に、ときにストップをかけるものがなかったら、人類は欲望のとりこになり、情欲の下敷きになって、一時間に八千回もペダルを押したりしかねず、とうのむかしに自滅していたでしょう。

2024.04.07 記す

内臓王国にもにらみ P.78~81

心臓や、腸の働きをいちいち気にしている人はいない。とくに健康なときは、そんなのがあるのも忘れていることが多いと思います。内臓はそれほど、われわれの意識とはかけ離れて働いているのです。独立独働?とでも申しましょうか。さながら一大王国の観があります。

ごはんを食べながら新聞が読めるのも、アメ玉をしゃぶりながらも書きものができるのも、内臓が独立王国なればこそ。

もし、そうでなかったらどういうことになるか――

ものを食べる――胃の運動を活発にしなければ。

水を飲む――汗を出さねば。

走る――筋肉に血液を送らねば……。

ざっとこんなぐあいで、それこそ朝から晩まで、内臓のことばかり気にして日を送ることになり、ほかの仕事はまったく手につかなくなりましょう。

実際は、万事、内臓の方でうまくやってくれます。なにか食べれば胃液は盛んにでて運動は活発になり、消化が行われる。走れば、心臓の鼓動が早くなり、血管が開いて筋肉へ血液が送られてゆきます。

体温にも同じような自立性があります。体温は外界の温度の変化にふりまわされず、一定の温度を保っているものです。かりに、気温とともに体温まで下がるとしたら、イヌやネコも冬はセターでも着ないことにはカゼをひいてしまうでしょう。

こういった現象を、キャノンというアメリカの生理学者は「生体恒常性(ホメオステーシス)とよびました。ちょっと、むずかしいようですが、あたまの働きとは無関係な知恵が、からだにもそなわっているから起こる現象だ――とする考え方で、いまから二十数年前に「身体の知恵」という本にまとめて発表しています。あたまの知恵ならぬからだの知恵とは、うまいことをいってくれました。

こういった現象を、キャノンというアメリカの生理学者は「生体恒常性(ホメオステーシス)とよびました。ちょっと、むずかしいようですが、あたまの働きとは無関係な知恵が、からだにもそなわっているから起こる現象だ――とする考え方で、いまから二十数年前に「身体の知恵」という本にまとめて発表しています。あたまの知恵ならぬからだの知恵とは、うまいことをいってくれました。

さて生態恒常性――からだの知恵のカギをにぎっているものはなにか。ひとつは自律神経系の働きであり、もうひとつはホルモンの分泌です。とくに自律神経系はほとんどの内臓を支配下においています。たとえば心臓をはじめ胃も腸も子宮も、膀胱も、血管も、汗腺も……。

自律神経系は古い皮質という高いところに控えた王様のにらみを受けながら働く。その際、内臓の状態をいち早くチェックするのはおもに視床下部です。われわれがいちいち意識しない状態までも感じているわけで、これこそ"声なき声を聞いている"と申せましょう。視床下部は内臓王国には欠くことのできない総理大臣というべきでしょう。

ところで、むかしから、自律神経系は交感神経系と副交感神経系に分けられています。そして、この二つの神経系は、互いに反対に働きあうのが特徴だとされています。

例を心臓にとると、鼓動が早くなり、血圧が上がったときは、交感神経系が働いており、血圧が下がり鼓動がおさまったときは副交感新神経系が働いてるのです。早く走ったあとは動悸がする。これは交感神経系が強く働いたことを示しています。副交感神経系の方は、眠っている時などに、もっとも働いているといったことになります。

いままで、交感神経と副交感神経は絶えず反対に作用しあって、内臓を支配しているという考え方が圧倒的でしたが、乗馬にたとえると「副交感神経系はタズナであり、交感神経系はムチである」という新しい考え方がでてきました。これは、いったいどういうことか?

2024.04.07 記す

怒りに色のある秘密 P.82~84

どなたでも、ウマに乗って進むときは、タズナをにぎっているものです。タズナはゆっくり進むときも手放せない――副交感神経は内臓の働きや血液の循環、体温などが普通の状態にあるとき、その働きをコントロールしています。そこでタズナにたとえられわけです。

では、イザとなったらどうするか。「ビシッ、ビシッ」とムチを入れることは、競馬ファンならずともご承知のとおり、内臓をはじめ支配下の各器官が特別な活動を必要とするとき、必ず働いて、シャンとさせ、ハリをもたせる交感神経は、ムチに相当すると考えていいでしょう。

キャノンというアメリカの生理学者は、イヌの交感神経をすっかりとり去ってみました。それでもイヌはちゃんと生きています。ただし、強い刺激には対処できないことがわかりました。生存競争のない、平和な桃源境なら、副交感神経だけでやってゆけるけれども、"嵐も吹けば雨も降る"せちがらい現世は、交感神経の働きなしには乗りきれないのです。よくしたもので、生れたばかりの赤ちゃんの交感神経はあまり活発に働きませんが、日ましに働くようになります。世の荒波に耐えるための備えとでも申しましょうか。

一旦緩急あれば働く交感神経は、いわば戦時用。これが働くときは、あらゆる内臓の働きに影響を与えるだけでなく、ときには運動神経にまで影響を及ぼします。火事にあったあとで「どうして、こんなものを……」と、ふだんならとうてい持てそうもない重い品物を持ち運んだ自分の怪力?に感心したり、驚いたりしている方にお目にかかったことがあります。これは、極度の緊張にとって交感神経が働き、運動神経にまで影響を与えて、その結果、筋肉に異常な力を出させたということです。怪力?もここまで分析してみれば、さほどあやしむにはあたりません。

交感、副交感神経に支配されている内臓の働きや血液の循環、体温などは、われわれの意志や判断の及ばないところにありますが、この二つの神経、つまり自律神経は、脳の底にある視床下部や大脳の古い皮質のにらみをうけているのです。その証拠に、視床下部や古い皮質の交感神経につながる部分を刺激すると、心臓の鼓動が高まり、血圧が上がり、瞳孔が開いたりして、交感神経が働いたときと同じ現象がみられます。結局、自律神経の支配をうけているものの働きは、古い皮質にやどる心の働きに無関係ではありえないということになりましょう。

たとえば怒りは、「腹がいっぱい天下太平」(七〇ページ)で申し上げたとおり、古い皮質にやどる心ですが、怒りに色つきが多いのはなぜか。「顔色をかえておこる」「まっ赤になってどなりつける」「青スジたててあたりちらす」……みんな怒りー交感神経の働きー血管のの伸び縮み、血液の循環に変化、という関連があるためです。この際、怒髪天を衝いたり、心臓の鼓動が激しくなったり、消化液の出かたが少なくなったりするのも同じです。

なかには、ぶるぶる身をふるわせながらおこる人がおります。「手に汗をにぎる」「思わずコブシをにぎる」「地だんだふんでくやしがる」……古い皮質にやどる素朴な心は、交感神経をかりたてるばかりでなく、運動神経までゆすぶって、筋肉まで動かし、われわれを踊らせています。

インドのヨガの行者には、止まってしまったのではないかと思われるほど、心臓の鼓動を弱めてみせるようなサムライがおりますし、"アイロン無用"というツワモノもいます。このツワモノ、体温を四十度まで上げることができ、ぬれたワイシャツも広げてからだにおしつければかわかせるとは恐れ入りますが、れっきとした事実。習練を重ねて、交感神経の働きにコントロールを加える精神力を身につけたタマモノです。

2024.04.07 記す

健康な身体は健全な精神に…… P.85~88

心配ごとがたくさんあってね、食欲までさっぱりなんだ――こういう嘆きをよく耳にします。心配ごとと食欲との間にどんな関係があるのか、嘆いている当人はおそらく、ご存じないと思いますが、これが実は大あたりなんです。

アメリカのコーネル大学にウォルフ教授という精神身体医学の大家がおります。この先生は十五年もかけて心の動きー精神状態と胃の状態の関係をとらえた映画を撮影しました。モデルはトムという少年、もっとも、しまいには青年になりましたが――。彼は九歳のとき、熱すぎるものを飲んで食道がつぶれてしまい、胃に穴をあけ、そこから食べものをとるほかなくなったのです。したがって胃の状態は外部からよくみえ、はっきりわかったし、撮影もできたわけですが、家庭で気になるイザコザが続くと、胃の粘膜に出血がみられ、ただれたこともあります。また、怒ると充血することもつきとめられました。

心の状態が平静を欠く時、胃にはテキメンに影響が現われます。いや、胃ばかりではありません。自律神経(交感、副交感神経)の支配下にある内臓はみな影響をうけやすい。九大医学部の池見酉次郎教授がこんな例を報告しています。

「サカナの鯖を食べるといつも下痢する青年に、バりウム(胃や腸のレントゲン撮影の際、患者にのませる造影剤)を飲ませ、君の飲んだバリウムには鯖のエキスがはいっていたんだぞ、といいきかせただけで、たちどころに下痢しはじめた」

「サカナの鯖を食べるといつも下痢する青年に、バりウム(胃や腸のレントゲン撮影の際、患者にのませる造影剤)を飲ませ、君の飲んだバリウムには鯖のエキスがはいっていたんだぞ、といいきかせただけで、たちどころに下痢しはじめた」

実際には鯖のエキスなどいれなかったのですから、少々、罪な話ですが、下痢の原因は一種の恐怖心、これが腸の運動をにわかに高め、普通ならもっと時間がかかるのに、みるみるうちに下痢させてしまったことになります。

心臓も例外ではありません。心電図というのは、心臓の筋肉の収縮によって起こった電気を記録したものですが、心臓に故障がなさそうなのに、心電図をとると「おかしい」人がありました。何回とりなおしてもだめ、そこで眠っているうちにとってみたら正常なのです。で、その結果を知らせたところ、途端にいつとっても正常になったという症例もあります。この人は「心電図をとられるというので、不安を感じたのでしょう。よほど"心臓"が弱かったのでしょうか。

悩み、気苦労、心配ごと、不安、緊張、恐怖心……こんなものが皮質にひどいひずみ(ストレス)を生じさせると視床下部に影響して、自律神経の働きを狂わせ、その支配下にある内臓器官に故障を起こさせる。「やまいは気から」とは、よくぞ申しましたものです。

ある統計によると、内科をおとずれる患者の三分の一がなんと神経性の病気、いいかえれば気からきたやまいであり、うち八〇パーセントまで「家庭の不和」が原因というのです。「家庭の不和」の内容をこまかく調べてみたら、親子関係三〇パーセント。夫婦関係二五パーセント、ヨメ、シュウトメ関係五パーセント、ただし農村で統計をとってみますと、ヨメ、シュウトメ関係のもつれが二八パ―セントという高率を占めていたとか。ここにも農村の"古さ"がみられますし、一般には、職場での悩みなど「家庭の不和」にくらべれば、それほど深刻ではないといえそうです。

話しがちょっと横道にそれましたが、胃カイヨウ、十二指カイヨウ、ゼンソク、高血圧、ジンマシン、糖尿病、パセドー氏病(これは第二次戦下のノルウェーで女性に多く見られました。原因は戦争の恐怖か)、そして婦人の不惑、冷感症などには神経性のものが少なくありません。ストレスを探り、心理療法によって、これらの病魔を退散させる精神身体医学が近年盛んになってきたのも当然でしょう。

人は栄養たっぷりな食べものだけでは健康は保てません。「いのちあっての物種」ですから、「健全な精神は健康な身体に宿る」ことは申すまでもありませんが、「健康な身体は健全な精神に宿る」こともお忘れなく。

2024.04.08 記す

ヒマも苦になれば…… P.89~91

西田幾多郎先生は名著「善の研究」を書いていた当時の模様を日記に残されていますが、これを読んで、わたしはえらく感服しました。

西田先生は午前中、必ずニ、三時間ずつ構想を練ったとあります。「なんだ、たったニ、三時間か」などというのは早計。問題はその練り方です。先生のは「額から油汗が出るような」ものすごさ、練り終ったあと、あたまはおそらくクタクタだったろうと思われます。しかも毎日毎朝とあっては、よく神経衰弱にならなかったものですが、これには、それなりの理由があるのです。

精神疲労は、あたまの疲れと気の疲れとに分けられます。あたまの疲れは理性や知性の宿る新しい皮質の疲れで、回復しやすい。気の疲れの方は古い皮質の疲れで、回復に時間がかかり、積り積もると神経衰弱になります。してみると、西田先生は気を遣うことなく、あたま――新しい皮質――だけを使っていたわけです。したがって、くる日もくる日も、考えて考えて、考え抜きながら、神経衰弱にはならなかったということになるのです。

「受験生がノイローゼになって自殺」というニュースを、読まされたり、聞かされたりしますが、勉強のしすぎや仕事のしすぎだけで、神経衰弱になることは、まず考えられません。勉強あるいは仕事そのもののほかに、気を疲らせるもの、不安とか大きな責任とかを感じながらやった場合は、話は別で、これはノイローゼになります。

だいたい「好きなことをしている分には疲れない」とか、それを裏返したように「イヤな仕事はすぐ疲れ、投出したくなる」というのをみてもわかるとおり、「苦になる」ことは、ひどく気を疲れさせ、すすんでやることは疲れを忘れさるものです。受験勉強でノイローゼンになるような学生は、もともと勉強を苦にしているに違いないとも申せましょう。

近年は家庭電化とやらが進んだためか、家庭の負担から解放された主婦のなかに、ときたま「ヒマがありすぎて疲れる」などと、ぜいたくなグチをこぼす方をみうけます。「退屈でイライラする」と、おっしゃる婦人もあります。いずれも「ヒマをどうしようか」と考えすぎ、ヒマを苦にしていればこそ疲れてしまうわけで、もっともなこと。これが高じればノイローゼにまでなりかねないのです。ヒマもありすぎは考えものです。

ノイローゼ(神経症)とは、古い皮質にひずみができたため、脳細胞の働きに狂いが生じている状態です。ヒステリーや神経衰弱もこれにふくまれます。その特質は疲れやすく、あきやすく、注意力は散漫になり、もの覚えが悪くなり、イライラして怒りっぽくもなることなど。

ネコを連れてきて、こんな実験をした学者がありました。ネコのいるところから、餌を置いた場所まで行くのに、どうしても金網の上を通らなければならないが、金網に触れると、たちまち感電して、ピリピリとこたえる。ネコは餌は食べたし、電流はこわいで、イライラ、イライラ。しまいには猛烈に怒りっぽくなった。

また、こんな実験もあります。こちらはイヌ。いつも円形の容器に餌入れて与え、同時に長円形の容器に餌がはいっていないことを教えこむ。そしてイヌが円形の容器を見ただけでも唾液を出すようになったら、こんどは餌を円形の容器に入れたり、長円形の容器に入れたり、不定にして与える。イヌは訓練された習慣をくずされて、とまどい、心を乱し、最後にはノイローゼに――。

こうしてみると、心に強くひっかかるもの、つまり"心のウサ"はノイローゼのもと、一刻も早く晴らさなければいけません。

2024.04.02 記す

ほろ酔い人生でいこう P.92~95

こよい、また、あの酒つぼをとり出してのう

そこばくの酒に心を富ましめよう

信仰や理知のきずなを解き放ってのう

ぶどう樹の娘を一夜の妻としよう(小川亮作訳「ルバイヤート」から)

「ぶどう樹の娘」とはぶどうの実から作った酒の一種だそうですが、これは「ペルシャのレオナルド・ダビンチ」とよばれているオマル・ハイヤームの有名な四行詩。

理性や知性のやどる大脳の新しい皮質はアルコールに弱く、よろめきやすい。ハイヤームのいうとおり、酒は理知のきずなを、ぐっとゆるめてくれます。すると本能の欲求がたどる古い皮質は意気高揚、のびのびとハネを伸ばす――色気や食い気は当然、盛んになるわけです。

ままならぬことばかりで、とかくこの世は住みにくい。対人関係がうるさくなればなるほど、この傾向はいや増し、どうしても欲求不満が生まれてきます。これがあまりつのると、古い皮質にひずみを生じ、脳細胞の働きが狂ってノイローゼになってしまう。そこで、ときには古い皮質を解放して欲求不満を解消する気ばらし、ウサばらし――つまり、新しい皮質の働きをゆるめてやること――が必要になってきますが、酒こそは、もってこいの効能をもっていると申せましょう。

「酒は涙かため息か心のウサの捨てどころ」(高橋掬太郎作詞)

という歌は酒の効能をうたって申し分なし。まことに、心にくいばかりのうまさです。

世間では、新しい皮質の働きが弱まり、古い皮質が生々としだした状態を「ほろ酔い」といい「一杯加減のゴキゲン」といったりしていますが、このほろ酔いを科学すると「血液二千滴のうちに一滴のアルコール」という結果が出ます。血液一〇〇ccのなかに五〇ミリグラムのアルコールがまじったともいいかえられます。

これだけアルコールが含まれていれば、いくら「オレは酔っちゃあいなぜ」といい張ってもだめ。どんな酒豪でも、新しい皮質の働きは弱まって、理性はにぶり、判断力や思考力は必ず落ちているものです。

といって、いちがいに「酒は脳神経を麻痺させる」とはいえません。少なくとも、ほろ酔いでは古い皮質は麻痺するどころか、働きを増しています。手におえない酔っぱらいのための「トラ収容所」があるではありませんか。

酒のみのなかには、しばしば、でっぷりと太って、みるからに立派な体格の人がいるものですが、過度のアルコールで古い皮質のひずみをなくし、これとつながりの深い自律神経の働きをよくしているからとみてよろしい。こういうことがあればこそ、すべてのクスリにまさるわけではないけれども「酒は百薬の長」といわれてきました。

もっとも「酒は性格を変える」とか「気違い水」といって、排斥する向きもあります。たしかに日ごろは穏健な紳士が、ひとたび酒がはいると野蛮な暴君に豹変する例はよくみかけます。しかし、この場合も古い皮質は働いているのですから、性格が変わったとはいえず、むしろ「本性を現わした」というべきで、「酒の上だから……」などといって、恥ずかしい行ないを帳消しにできると思ったらとんでもないことです。

酒は人の"心の素顔"をむき出しにするものです。したがって「腹を割って話す」には、これに限りますし、酒のみ友だちというのは、心友=親友になりやすいといえましょう。

酒の効能はけだし絶大、どんな未開人種でも酒を飲みます。天岩戸開きに、われわれの祖先は飲んでいたようです。ましてノイローゼの原因がふえてきた現代では"酒は大いに飲むべし"。ホームバーも結構、女の方もどうぞ――。

ラブレーというフランスの有名な物語作家は、ズバリ

「飲め!」

といいました。彼の「ガルガンチュア物語」には、生まれ落ちるとすぐ「飲みたい、飲みたい」といった"人物"が登場するほどです。

ただし、古い皮質まで働かなくなる泥酔は始末におえません。古い皮質が働いていればこそ「どうして帰ってきたのか覚えていないが、無事に家に着いていた」というような、うれしいこともありますが、これがいかれてしまうと、どこへでもバッタリ。ただただ、他人に迷惑をかけるばかりです。深酒は慎み、ほろ酔い人生でゆきましょう。

2024.04.08 記す

シビレエイは物語る P.96~99

西暦七九年、といえば、いまから千九百年近いむかし、ベスビオ山の大爆発によって、当時は南イタリアでも有数の都市だったポンペイが、一挙に廃墟と化した史実はあまりに有名です。

このポンペイの廃墟は、降灰による埋没という特殊な事情がさいわいして、公共の建築物、壁画、調度品などがよく保存されているので、当時の美術、風俗、経済生活などを研究する絶好の手がかりになっていますが、そのなかの薬種商から、おもしろい看板が発見されました。

それには、地中海でとれるシビレエインの絵が描いてあるのです。当時の記録をひもとくと、ひどい頭痛や激しい陣痛のときに、シビレエイを頭に巻きつけて痛みをとりさる治療法がみられることからおして、シビレエイの小売りをしていたものと思われます。

シビレエイの放つ電気に、脳細胞が感電して麻痺し、結局は意識が失われる――電気ショック療法の古代版といえましょう。ちなみに現代の電気ショック療法は、ポンペイが廃墟になってから千数百年後に、同じイタリアのツェレッティという学者が考えだしたもので、電気ショック療法はよほどイタリアに因縁があるようです。

地中海のシビレエイは百ボルトの電気を出すことがわかっていますが、日本の近海にいるシビレエイは三十ー四十ボルト。この方でのチャンピオンは南米のアマゾン河にいる電気ウナギです体長は約ニ・五メートル、出力は実に八百五十五ボルト、ウマでさえも触れたらイチコロ、人間がこんなものを鉢巻にしたら、たまったものではありません。ついでアフリカの電気ナマズ。これは体長0・五メートル、出力もぐっと落ちて四百五十ボルト。

長々と動物と電気の話を書いてしまいましたが、生物を組み立てている筋肉や神経、あるいは細胞が活動するときは、必ず電気を発生することを知っていただきたかったためです。この電気をわれわれは生物電気とよんで、今日では、さまざまな研究や治療に役立てています。

たとえば、心電図です。どなたも、きっと聞いたことがおありでしょう。これは心臓の筋肉の収縮によって起こった電気を体外へ導きだし、増幅拡大して曲線に表わした記録。曲線の波の描かれ方で心臓の働きが正常であるか、否かをみるわけです。

脳細胞も働けば電気を出すことは同じ。これを心電図と同じような方法で記録したものを一般に脳波とよんでいます。ときには「脳波とは脳のシワのことだろう」とおっしゃる方がありますが、脳のシワと脳波はまったく別のものです。脳波といわないで、脳電図とよべば、まぎらわしくなくなりましょう。

動物の脳波を初めて記録したのはスコットランドの生理学者R・ケイトンでした。彼はウサギを使って成功し、一八七五年以後にしばしば学会で報告しましたが、どうしたことか注目されず、のちにポーランド、イギリスなどの学者たちが同じような研究報告を行なって、本家争いが起こり、それが落着してから、やっと真価が認められました。

こうなれば、もうつぎはヒトの脳波です。果せるかな、一九二九年にドイツの精神科医ベルガーは「ヒトの脳電図について」と題して、ひそかに行っていた五年間にわたる研究の成果を発表、脳波の臨床医学への応用の先駆者となりました。脳波の別名が「ベルガー・リズム」といわれるゆえんでです。

脳細胞の出力はまことにささやかなもので、一万分の一ボルト、一万人の脳波を集めないと一ボルトにならないということです。現在では、エレクトロニックスの技術が進歩したために、こんな小さい電圧の脳波を、楽に記録できる脳波計が作られて、臨床医学や研究室で使われています。

ところで脳波の研究はまだ日が浅く、一般の方に広く理解されておらず、ときに、ひどく誤解をされるのがあるのはやむをえないかもしれません。事実、脳波を測定された方のなかに「怪電波をあてられて、頭の調子がおかしくなった」と、わたしどもの研究所にもネジこまれてくる方があります。「脳波をとる」というのは、脳に発生した電気を導きだし記録しているということでして、怪電波とはなんら関係がありません。カン違いはほどほどにしてください。

202404.09 記す

脳波はいつわらず P.100~103

十数年前のことです。ある学会で「ウサギが目ざめているか、眠っているかをどこでみきわめるか」という議論がもちあがりました。ああでもない、こうでもない、いろいろな立派な?意見が飛び出しましたが、ついに結論は出ずじまい。つまり、ウサギにたずねてみるほかはなかったわけです。ところが、直接はたずねられなくても、いまでは意識をはかる新しいモノサシがある。これが脳波です。

人間の頭からとりだした脳波はどんな波をしているか。まず、ポカンとしているとき、よくいえば無念無想。目を閉じ、ゆったりと椅子に腰かけているような状態といっていいでしょう。こんなとき一秒間に約十回ふれる規則正しい波(α波)が現われます。この波は、眠気がさしてきて、ウトウトしはじめると一秒間に四~七回(θ波)に減り、さらに深い眠りにはいると、一秒間に一ー四回の大きなふれ(δ波)になってしまいます。脳細胞もお休み状態です。

このように、安静状態から睡眠状態にかけての波が、大きなウネリの感じなのに対して、考えごとをしたり、緊張したり、興奮したりすると、一秒間に三十回くらいの震幅の小さい小さい速い波(β波)に変わります。

たとえば、椅子に楽に腰をかけさせ、目を閉じさせて、なにも考えさせなければ、当然、はじめにいったとおり、一秒間に十回くらいの波が出てくるわけですが、

「目をあけて」

と命令をくだすと、たちまち小きざみになります。目をあけて「見る」という精神活動によって心の安静が疲れるためです。その証拠に、また目を閉じさせると、彼は前の形に逆戻りします。

脳波は鋭敏な正直者。たとえ目を閉じたままでも、心のなかでものを見るような気持ちにさせると、波は遅く小さくなり、暗算をやらせても、たちどころに大きな波は消えてしまいます。

脳波の発見と測定方法の進歩によって、意識の状態はここまで、はっきりとらえられるようになってきました。イヌやネコにしても同じです。最初のウサギ問答も、もはやお笑い草。脳波をとればズバリです。

だが、ものにはつねに例外があります。われわれ凡人は、目をあけていると一秒間に十回という波を記録するような安静状態には、まず、なりきれません。邪念が多すぎるからでしょうか。

それが高僧ともなれば、違うのです。東大や京大の先生方が調べた結果わかったことですが、高僧は坐禅を組むと、すぐに、一秒間に十回の脳波を出す。しかも目をあけたままで――。だからといって、この高僧はポカンとしているとは思えません。おそらく、新しい皮質にやどる邪念妄想を捨て去り、古い皮質にやどる心の中に没入しているのでしょう。自己をみつめるとでもいいかえれば、わかりやすいかもしれません。

脳波はこれからまだまだ利用される余地があります。居眠り運転の防止に一役買わせようという研究がアメリカで進んでいるのも、その一例です。ウトウトしてくれば脳波は、一段とゆっくりしてくる、そこで

「ブー、ブー」

と、けたたましい音がなるようにしておけばいい。実用化したら利用者は少なくないでしょう。気づかれ、頭のつかれなどの測定にも、脳波を利用する方法が考えられているようです。

ただ、残念ながら、脳波によって意識に科学のメスを入れられるようになったととはいえ、意識の内容までは、まだ立ち入れないことです。もし立ち入れたら

「あなたはいま恋人のことを考えてますね」

「君は借金を苦にしているぞ」

といった案配。ひとり、そっと心の奥にしまっておきたいことまで、あばかれてしまい、いろいろと支障を生ずる恐れはありますが。

2024.04.09 記す

"孤独手当"要求は当然だ P.104~106

脳波は「注射するぞ」とおどしただけでも変化をみせるくらいデリケートです。したがって、脳の働きに故障のある病気、意識障害、テンカン、精神薄弱などは、脳波をとればたちどころにわかりますので、臨床診断に広く応用されだしたのは当然でしょう。

たとえばテンカン。これは大ざっぱにいって四種類あり、波形も多少は違いますが、発作を起こしたときの波形は、大きく、はっきりしたリズミカルなものになります。「テンカンはあたまのなかの嵐である」といった学者があるのをみてもわかりましょう。テンカンの患者は発作を起こしていないときも、健康な人とは違った脳波を出しており、それをてがかりに、より正確な診断がくだせるわけです。

では、なぜテンカン患者の脳波は、こんなに特異な形を描きだすのか。これは脳細胞の集団性と独立性の問題に深いつながりがあるように思われます。

百五十億もあるわれわれの脳細胞は、一つ一つがたくさんの突起を出し、たがいにからみ合っている。それも生まれたときはわずかですが、年とともに強くなってゆく、脳細胞は集団を作ろうとする性質を持っているのです。ただし、個々の細胞はあくまでも、独立性をまったく失ってしまうわけではない――ここに人間の脳の働きの面目があるのですが、テンカンの発作は、脳細胞が独立性を失って、集団的にぐわっと働いていることを示しているようです。

脳細胞の集団性は、そのまま古い皮質にやどる群居本能に結びついているといえましょう。人はとかく群れたがる――結婚し、家庭を作り、社会においては団体を結成し、組合をよりどころにする。しばしば問題になる派閥、学閥、門閥――みな、われわれの心に集団形成の欲求があればこそ形づくられるものです。大は民族、国家まで、この例にはいります。

まったく、われわれはいろいろな規模の形態の集団を作っています。血のつながりとか、皮膚の色が同じとか、同じ言葉をしゃべるといった、単純な理由だけでは考えられない集団も少なくありません。群居本能の強さは想像以上です。これが満たされないと、人は「さみしさ」を感じ、孤独感にとらわれます。

最近、わたしが読んで、もっともだと思った記事がありました。それはイギリスのあるオートメ化された工場でのできごとで、輿論科学協会理事の高月東一氏が雑誌「言語生活」に紹介されているものです。

オートメ化によって、作業員は一日中じっと腰かけてメーターを監視していればよいことになった――というと、からだは動かさなくてすむし、いい仕事ではないかと思う人があるかもしれないが、実はとんでもない。ボツ、ボツとしか仲間がいない"場"におかれた人間の神経の疲れ、耐えられぬ孤独さは、この種の作業を経験したものでなければわからない。たまりかねたこの工場の従業員は「孤独手当を出せ」と要求、「出さねばストだ」といって、経営者をびっくり仰天させた――というのです。

群がることが本能の欲求であれば、孤独感も、食欲や性欲を押えられたのと同じで、かくも深刻な問題になります。

宇宙飛行士第二号のチトフ少佐はプラウダ紙に手記を寄せ「宇宙で見る景色はすべてが異常に美しく印象的だった……」とか、「宇宙船の操縦はわたしをひどく興奮させた。世界中でまだ、だれも宇宙船の操縦はやった人はいないのだから……」とか、そのすばらしさを述べていますが、それでも最後は

「正直いって、わたしは地上にもどりたかった。宇宙もいいが家の方がもっとよかった」

と結んでいました。人間の本性の一面をさらけだした告白と申せましょう。

2024.04.09 きす

分業地図ができるまで P.107~110

手相、人相は「だまってすわればピタリと当たる」そうですが、一七九六年のこと、ウィーンにいたガルという医者が独創的な骨相学を発表しました。彼は幼いときから、あたまの骨の形と性格の関係について興味をもち、解剖学者と組んで懸命に研究を進めた結果、つぎのような結論を下したのです。

▽テッペンがとがっている人は頑固もの。

▽左右に張りだしている――おハチの開いている人は残忍。

▽うしろがでっぱっている人は子供に対する愛情が強い。

▽目がくぼんでいる人は語学の才がある……。

この発表は、三つの点で人々を「あっ」といわせ、ヨーロッパ全体に大きな反響をよび起こしました。

第一に、あたまの凹凸だけでは性格を断定されると、困る人が少なくない。たとえば「おハチの開いた人」は、どこへいっても「残忍な人間」にされてしまうのですから、たまったものではありません。

第二には、ガルの考え方の根拠が問題になりました。それまでは、精神作用は脳の中のあいた部屋ー脳室ーに宿る電気の仕業と考えられていたのを、電気をまっこうから否定し、精神は大脳皮質で作られるときめつけたたこと。

第三の点は、そのころ、精神作用は大脳皮質全体で行なわれるものと信じられていたのに、彼は「大脳皮質は場所によって異なった働きをしている。その働きの強い部分はふくれ上り弱い部分はへこんでいるに違いない。それは容器ー骨の形に現れてくる」

として、二十七の区分をおこなったのである。

ガルの大胆な意見が、いかにセンセーションンあるものであったかは、ときのフランス政府が、これについて「科学的に正しいか」という研究を、賞金までだしてつのった事実だけでも、お察し願えると思います。

一八六一年になって、フランスのブローカという外科医が、注目すべき報告を行ないました。「口や舌や、喉の筋肉は健全であるにもかかわらず、しゃべれなくなってしまった患者の死後の脳を調べてみたら、大脳の左半球のごく一部、大脳皮質のコメカミの奥のあたりにこわれているのが発見された」というのである。

さらに一八七〇年には、オーストリアのフリッチュとヒッチッチヒという二人の生理学者が、生きたイヌの脳に電気刺激を加えて、手の運動を起こす場所と、そのそばにある足の運動を起こす場所とをつきとめるに及んで、

「どんな精神作用も、つねに大脳皮質全体で行われている」

という考え方はほぼ否定され、大脳皮質の分業についての研究は、一歩々々進んでゆきました。そして、この研究に止どめの"決定打"を放ったのが、カナダの脳外科学者ペンフィールドです。一九五二年、まだ十年くらいしかたっていません。

彼は麻酔をかけずに、患者と言葉をかわしながら、脳の手術を進め、大脳皮質のいろいろな場所を刺激してみました。患者は、ときに手をピクリと動かし、また顔をしかめたと思うと、刺激する場所によっては「ザー、ザー」と雑音が聞こえるとか、目の前がパッと明るくなったとか、皮膚にものがさわったようだともいったのです。

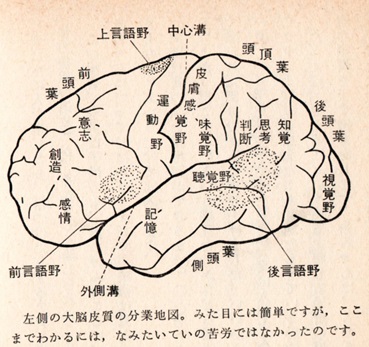

こうして、いまでは運動、皮膚感覚、味覚、聴覚、視覚、発声、知覚、思考、判断、記憶、意志、感情、創造などをつかさどる場所がわかってきました。

「推理小説は脳のどこでできるのか」こんな質問にも「前頭葉(表面からみればオデコ)の一部で練りあげられるのです」と答えられます。これで、大脳皮質の分業地図はまず完成したといえましょう。

百六十年前に、ガルがとなえた骨相学の前提になった分業地図は、現在たしかになった地図とは似ても似つかず、「あれはお笑いだった」と片づけてもおかしくないほどです。だが、はじめてお思いきった分業説を打ち出し、脳の実験的研究の進歩をうながした点は認めていいでしょう。いささか「ケガの功名」の気味があったとしても……。

2024.04.09 記す

ウサギに悲恋なし P.111~114

やたらに人を殺したり、傷つけたりするテレビ番組は、子供に悪い影響を与える恐れがあると「暴力番組の追放」が、やかましく論じられたことがありました。

この場合、子供は子供でも、赤ちゃんのことは、ほとんど考えられなかったようでうです。しかし、赤ちゃんだって目はあり、テレビの映像は見えているのです。ただ「赤ん坊になんかわかりゃあしない」というだけでは困ります。

大脳皮質の「分業地図ができるまで」(一〇七ページ)で、運動を起こす場所=運動野と、「見える」とか「聞こえる」という感覚をつかさどる場所=感覚野は、全体からみると、それぞれ、ごく限られた部分であると申しあげました。いいかえxますと、残りの場所の方が広いのです。この一見、あき地のようにみえる場所が、実は人間を人間らしく、「万物の霊長」たらしめている――、つまり、人間ほど広大な?あき地をもって動物はないということです。

たとえば「見える」という感覚を感じる場所の周囲にあるあき地は、「それがなんであるか」内容の判断を下す働きをします。赤ちゃんは、このあき地の働きが発達していないから、内容の判断ができない。こういう"事情"をおとなたちは知りもせず、「わかるものか」とあっさり片づけているのでは……。

運動野の場合はどうかといいますと、そのすぐ前のあき地で運動の命令計画書が作られます。運動をしようという意志が起こるのは、さらにその前にあるあき地です。これは前頭葉とよばれる部分の一部で、外側からいうと、おでこの上の部分。要するに、運動野は運動の命令をそれぞれの筋肉に伝える役割を果たしているだけ。ピアノでいえばキーに相当し、別のあき血の楽譜と、そのまた前のピアニストにあやつられているといえましょう。

運動野の場合はどうかといいますと、そのすぐ前のあき地で運動の命令計画書が作られます。運動をしようという意志が起こるのは、さらにその前にあるあき地です。これは前頭葉とよばれる部分の一部で、外側からいうと、おでこの上の部分。要するに、運動野は運動の命令をそれぞれの筋肉に伝える役割を果たしているだけ。ピアノでいえばキーに相当し、別のあき血の楽譜と、そのまた前のピアニストにあやつられているといえましょう。

前頭葉の先端から下の方にかけては感情の働きを起こす場所もあり、人間の前頭葉は非常に発達しています。もっとも、化石人類は発達していなかったとみえて、おでこが、そぎとられたようにひっこんでおり、この点では人間失格です。

こころみに、前頭葉が大脳皮質全体全体の面積のどれくらいを占めているか。いろいろ比較してみると

人間(現代人です)=三〇パーセント

イヌ=七パーセント

ウサギ=ニパーセント

喜びも、悲しみも、恋しさも、ねたみ、うらみも前頭葉で生まれます。してみると、ウサギには「喜びも悲しみも幾年月」というような生涯はないし、恋に破れて涙を流すこともありません。反対に、人間は「悲恋にむせぶ」こともある。前頭葉が発達しているおかげです。

前頭葉には意志や創造や感情をつかさどる場所もありますから、ここを切りとる手術を施すと、感情や意志の現われ方が弱まり、創造力が衰え、よくいえば、おとなっしくなり、悪くいえば、ポーッとしてしまいます。

耳の奥の方にあたる側頭葉が発達しているのも人間の特徴です。ここは記憶の働きをつかさどるあき地です。花をみて「赤い」「バラ」と判断を下せるのは、側頭葉に記憶があってこそ、記憶のないところに判断はありません。未開人にはバイオリンとピアノの音色に区別はつけられないでしょう。赤ちゃんがなんでも口へもってゆくのも同じことで、まだ、これは食べてはいけないとか、これは食べられないという記憶がないためです。

あたまのテッペンの頭頂葉のあき地は、ざらざら、すべすべ、あるいは丸い、四角い、青色、色あいなどを知覚し、判別するところです。

人間には広大な?あき地、前頭葉、側頭葉、頭頂葉で、動物にはみられない、知、情、意の高等な精神作用を営んでいると申せましょう。本能の心が古い皮質にやどるのにたいして、知、情、意の心はすべて新しい皮質にやどるものであり、人間はここで「想を練る」ことができるわけです。刺激をうけたからといって、いきなり行動に出るのは"動物的"、核実験の応酬にいとまのない人々の脳の働きぶりは、どう考えても"人間的"ではなさそうです。

2024.04.10 記す

人間の代名詞「口八丁手八丁 P.115~118

「手は外部の脳髄である」ドイツの大哲学者カントは、こういいました。それから、およそ百六十年、この言葉は、大脳生理学の面からみても、疑う余地のない名言であることがたしかめられてきました。

大脳の運動野、つまり、からだのさまざまな筋肉に運動の命令を送りだす脳細胞の集まっている場所は、わずかな場所ではありますけれども、近年、脳科学者ペンフィールィルドは、これをくわしく調べてみたのです。そして彼は、運動野のうちで、手、顔、口、舌への筋肉に命令を送りだす領域はききわだって広く、腰、胴体、肩などの大きな筋肉へ命令を送りだす領域はかえって狭いことをつきとめました。

手、顔、口、舌への運動の命令をだす領域が広ということは、とりもなおさず、これらの筋肉の運動には、たくさんな脳細胞が関係しているということです。したがって、非常にこまかく命令が下され、複雑な運動が行われるということにもなります。

早い話が、手の先、つまり手の指と、足の先、つまり足の指の運動を比べてください。本数は同じでも手の指の器用さは、足のそれとは比較になりません。足の指の運動は下駄をひっかけるとき、鼻緒をはさむのに役立つくらい。

顔にしてもそうです。われわれは、実にさまざまな表情を作ることができる。「無き笑い」などという、ややこしい表情まで、だが、命令を下す領域の狭い胴体やお尻の筋肉は、これほど繊細で機敏にはまいりません。見事なフラダンスを挑発的なツイストにしても、お尻の筋肉の一つ一つまでを、こまかく動かしてはいない。お尻に"複雑な表情"を求めるのは不可能です。

手を使い、表情を作る。このほかに、もう一つ、年限と動物を区別している大きな特徴に、しゃべることがあります。舌、唇などの筋肉がこまかく動かせるからこそ、われわれは複雑な言葉を使えるわけですが、ン隠元の三つの特徴は、そのまま大脳の運動野の"分業地図"にはっきりしめされていると申せましょう。

動物の場合は、区分のあり方が人間とはまったく違います。「サルも木から落ちるといいますがサルはなんといっても、木の上の王者です。そこで、サルの運動野はどうなっているかを調べてみると、足を動かす命令をだす場所が、手のそれと同じくらいあります。サルが木から木へ自由自在に飛び移り、めったにお落ちない秘密の一つは、手と足が同じように働く、」このようなからくりがあるためだといえるのです。

ブタ「といえば、だれでもすぐ鼻を連想します。これは当然で、ブタの運動野の大部分は、鼻の筋肉に命令をだす場所に占められているのですから、ゾウもまた同じたぐいです。

動物に比べてみれば、ことのほか弁舌さわやかで筆のたつ人でなくても、人間は「口八丁手八丁」に作られているというべきでしょう。いいかえれば「口八丁手八丁」とは人間の代名詞です。

とくに手が、われわれの生活のなかで、重要かつ欠くべからざる役割を果たして「いることは、想像以上。手相見が「手にはすべての運命が現われている」としているのはともかく、フランクリンが、人間を「ホモ・ファーベル」(道具を使う人)とよんだのも、手あってのことです。

たしかに、恋人同士が手をつなぐとき、手は交渉の器官となり、手まねでしゃべるときは表現の器官となり、鍬をにぎれば労働の器官ともなります。「手は外部の脳髄である」とは、よくぞ申しましたが、「手のうちをみせる」というのも、手としての密接な関係を物語ってあまりあります。

「手加減」「手なおし」「手しおにかける」「手をうつ」「上手下手」「お手本」「あの手、この手」「お手のもの」……と、手は人間生活ンおいたるところに結びついています。ときには手の指で人間そのものを代表させることがある。親指は主人、だんな――つまり男を意味し、小指を出して「これがね……」といえば、まず女性と決まっています。

2024.04.10 記す

きき手、きき脳 P.119~122

ヤンキースの強打者ロジャー・マリス外野手が、一九六一年に六十一本の本塁打を放ちながら、惜しくも先輩ベーブ・ルースの大記録を破れなかったことは、まだ記憶に新しいスポーツ界ンお話題です。偶然の一致でしょうが、この新旧二人の強打者は、そろいもそろって左打者、つまり左ききです。

一方、同じ年の日本選手権シリーズで、最高殊勲選手の栄冠を射止めた巨人の宮本敏雄選手は、ご存じのとおり右きき。このように、人には右ききもあれば、左ききもあり、きく方の手を、きき手とよんでいます。

ところで、ルースも、マリスも、宮本選手も、生れてしばらくは同じように両手使いだったはずです。右きき、左ききがはっきりしてくるのは、生後七ヵ月くらいからだからです。いいかえますと、このあたりから右ききになる人が圧倒的に多いわけです。そうでなく、いちどは左左ききのようになっても、のちに右ききに転向する人が少なくありません。プロ野球史上、最高の契約金で東映入りした"金の卵"尾崎行雄投手も小さいときは左投げだったそうです。

左ききは小、中学生で八ぱーセント、おとなで五パーセント、という統計がくらいで、転向組が百人のうち三人あり、おとなの右ききと左ききの比は九五対五。数的にみた場合、左ききはまったく劣勢ですが、これは、なにもいまにはじまったことではないようです。以下は史実に現われた右ききの優勢さ――。

七十万年前にいた人類のもっとも古い祖先アウストラロピテクスは右ききだった――有名な人類学者のダート教授は、こういっています。理由はアウストラロピテクスの骨が発掘された場所からは、同時にヒヒの骨も出ていますが、大部分が頭の骨の左側を打たれ、左の脳をこわされている。これはアウストラロピテクスが右ききで、右手に骨のような凶器?をもち、ヒヒの正面からなぐりつけ、殺していたことを物語っているというのです。現在でも、ご主人にぶたれて耳を痛めたと訴える婦人が、どちらの耳をやられているかといいますとほとんどが左の耳といっていいくらいです。

余談はさておき、つぎ、は一九六一年夏、東大西アジア古人類調査団が掘りあてた二十万年のネルアンデルタール人。彼らのいたところには右手向きの石器がたくさん出てきます。

話はぐっと下がって二ー三万年前の後期石器時代、南フランスには、この時代に洞窟に描かれた壁画がたくさん残っていますが、壁に指をひろげて押しつけて、それに色素の粉をふりかけて描いたテのあとがみられます。右手と左手の数を比べてみますと、左手のあとがずっと多い。つまり、右手で粉をふりかけたというわけで、ここでも右ききは圧倒的に多数です。

歴史はさらに浅くなり、エジプト時代の絵画。ここに見られる人物には、左手で物を持っているものが多いようですが、構図を考えての上だとされています。実際には、右ききが多かったに違いありません。ついでながら、チンパンジー、日本ザルにも左ききは少ないといわれています。

では、このように右ききが多いのはなぜか。この疑問に対する答は数多く、諸説フンプン。内臓が左にかたよっているので、バランスをとるために右を使うようになったとか、おなかの中にいるときから、右手の方が動くようになっているためだとか――しかし、どの説も決めテを欠いており、断定できません。比較的はっきりしているのは、左ききには遺伝的要素があることです。両親が左ききだと、その子は四六パーセントまで左ききだという調査があります。

さて、大脳の運動野は左右に分かれていて、どうしたことか、左側の運動野はからだの右半分の筋肉に命令を、右側の運動野は左半分の筋肉に命令を出すようになっています。したがって、右ききの人は左側の運動野が、左ききの人は右側の運動野が発達していると申せましょう。きおき手に対してきき脳があるというわけになります。

とかく左は右に比べて軽く扱われやすかったようで、昔は「左ききには精神異常者が多い」などといわれちゃほど。けれども、ただ、きき脳の位置が違うだけの「ことです。早い話が、ミケランジェロ、ダビンチ、左甚五郎、梅原龍三郎……と左ききにも偉人、大家は少なくありません。

左ききのお子さんをおもちのおかあさんの中には、強引に右ききになおそうと苦労されている方をみうけますが、むだな努力です。

2024.04.10 記す

人間はオートメの権化 P.123~126

寺田寅彦博士の随筆に

「百足の足を驚嘆しながら万年筆を操ってこんなことを書くという驚くべき動作を何の気もなくて遂

行している」

こんな一節があります。

※参考:随筆「藤棚の陰から」:青空文庫に登録されている。(黒崎記)

たしかにむかでは、よくもまあ、あれほどたくさんの足を整然と動かせるものだと感心させられますが、人間の運動のからくりも複雑にして精巧。たとえ一挙手一投足といったような簡単な動作でも、実際は非常に微妙な仕組みにあやつられているのです。ただ、われわれが意識していないだけのことです。

さて、コーヒー茶わんを手にとってコーヒーを飲むとき、ペンをもってものを書くとき、間違いなく動作を進めるのに、目が役立っていることはたしかです。しかし、目の助けはなくても動作はできる。目のみえない人を見てごらんなさい。普通の人でもよろしい。われわれは、暗やみのなかでさまざまな動作を行なっているではありませんか。鼻の先をかくことも、恋人の手をそっとにぎることも……。

ところが、脊髄や小脳の病気にかかると、動作はすこぶるぎこちなくなり、目を閉じると「鼻の先をつまんで」といわれても、耳をつかんでしまったり、額をおさえたり……なかなかうまくゆかないものです。

ところが、脊髄や小脳の病気にかかると、動作はすこぶるぎこちなくなり、目を閉じると「鼻の先をつまんで」といわれても、耳をつかんでしまったり、額をおさえたり……なかなかうまくゆかないものです。

われわれが思いどおり運動できる秘密は、脊髄や小脳にあると考えられます。事実、多くの実験によって、脳からの運動の命令だけではなく、それによって運動する筋肉から、その瞬間の動き、状態を刻一刻、脊髄を通して脳へ知らせてくる"情報"がたしかでないと、運動は確実にゆかないことがたしかめられました。

この"情報"を筋肉から発するのは筋紡錘という、長さ一ー二みりの感覚器です。筋内のなかに、散らばってうずもれている筋紡錘は、あらゆる運動を的確に行わせるカギをにぎっているといえましょう。小ツブでも役割は大きい。だが、よくしたもので、必要のないところには、たくさんはありません。たとえば、声帯の筋肉にはきわめて少ないのです。この場合は、声の高さ、大きさを、耳がコントロールできるからです。したがって、耳からあやしくなってくると、とんでもない調子のずれた大きな声を出したりすることになってしまいます。

オートメーションには、いま機械がどのように動いているかという"返り情報"が、絶対に必要です。ただ命令を出し放しにおけばすむというものではありません。してみると、人間のからだは立派なオートメーションを備えているわけです。機械のオートメーションなど比べものにならないほど、すぐれたそれをもっています。

人体にはオートメの備えがあるから、われわれは手をあげようとするとき、脳でそういう意志を起こしさえすればいいのです。そうでなかったら、手をあげるためには肩、脳の筋肉を、ときには胴体、腰、脚の筋肉まで、いちいち働かせなければならない。考えただけでもゾッとします。

この際、脳へ返ってくる"情報"が、欠くことのできないものであることは、まことに意味深いと思いになりませんか。こんな"情報"は、われわれの意識にほとんどのぼらない、いわば"声なき声"ですが、無視すれば、運動失調を招きます。

民主主義も同じ。口にとなえるだけではなく、それに対する下々の声、国民の願いに耳をかさなければ、政治失調は避けられないでしょう。人の上に立つ人々」は、人体のからくりそのものを、もう少し見習ったら、いかがものか。きっと教えられるところ大なるものがあるはずです。

20204.04.10 記す

ネコは落ちても P.127~130

ご存じのとおり、ヒザをポンとたたくと、あげまいとしても止まるものではなく、足の先はピョコンとハネあがってします。われわれのからだには、こういうように意識に関係なく運動や働きを行なう仕組みがそなわっていて、反射とよばれています。

すっぱい梅干しを口にいれると、ツバがやたらにでてくるのも反射なら、熱くやけたものにちょっとでも触れると、さっと手をひくのも反射、この際、熱くやけたものから、どのくらいの速さで何センチ手をはなせばヤケドはしないかときった計算ずくでやってはいません。手は脳の命令によって動いているわけではないのです。

ネコを飼っておられる方、ひとつ、ネコを逆さまにして落としてみてください。ネコは決してあたまから逆さまに転落はしません。空中できれいに立ち直って地面へヒラリ。もちろんネコは頭で考えながら、回転しているわけではなく、いくつかの反射が結びついて演出された動作なのです。

反射波無意識に行われていると申しましても、なにか反射をおこす原動力がなくてはだめ。その原動力は――

▽足がピョコンとあがる反射――筋紡錘からの信号

▽ツバがでる反射――味の感覚器からの信号

▽熱くやけたものから手をひく反射――皮膚の温度や痛みの感覚器からの信号

▽ネコが回転して立ち直る反射――迷路や筋紡錘からの信号

しかも、反射の原動力になる信号は、大脳皮質までゆかないで、脊髄や脳幹部や小脳で、すぐさま運動神経や分泌神経に伝わって、筋肉や睡液腺を働かすわけ。これが反射のからくりです。

「人間はオートメの権化」(一二三ページ)で、手足を動かす場合の筋紡錘の信号は、運動の調節のための"情報"の役目をしていると申しましたが、反射では、むしろ運動の原動力という大役を受けもっているのです。しかも、われわれはそれを意識していませんから、まさに"縁の下の力もち"です。

身近な例をあげましょう。

人間は二本の足で立ち、歩いています。立っているということは、胴や足の百くらいの筋肉がからだをさえるために働いているということ。しかし、どの筋肉をどれだけ緊張さす、なんて考えていません。事実は、脳からの"立っておれ"という命令はほんのわずかで、あとは筋紡錘からでる信号の"縁の下の力もち"と調節のしくみでコトたりているのです。

歩く場合も反射は欠かせません。いつも「右足を進めたから、こんどは左足を前へ」なんて考えていたら、たまったものではありません。

してみると、反射の威力は絶大、実際に、筋紡錘からの信号が脊髄にはいる通路を断ち切ってしまうと、筋肉に故障はなくても、腰抜けのイヌやネコが出現します。

もし、こういうからくりがうまくいかなくなると、脳からひっきりなしに命令を出さねばならず、脳はたちまちクタクタになります。まず一時間とは立っていられませんし、ものの十分間とは歩けないでしょう。

ところで、筋紡錘は筋肉より疲れやすく、早く働きが弱まってくるものです。こうなると、さきにも述べたように、脳からくどく命令をださなければ、前と同じような運動はできなくなります。

脳からの命令が続く状態を、われわれは「疲れた」というのですから、「疲労感」とは「脳の努力感」だといってさしつかえないでしょう。早い話が、「足が重くなった」といっても、目方まで目にみえてふえるようなことはありません。足の筋肉そのものの疲れより、問題は脳が疲れを感じていることですし、その前に筋紡錘の疲れと反射の衰えがあるのです。

運動の選手やトレーナーは「筋肉の疲れ」や、栄養、あるいは心臓の強さばかりを考慮しているようですが、「筋肉の疲れ」とは、まず、「筋紡錘の疲れ」であり、それが脳の働きに結びついていることを考えてのことでしょうか。

2024.04.11 記す

モナ・リザの微笑を解く P.131~134

電車やバスのなかで広告をながめながら、いつも感じていることですが、子供の笑顔と女優さんの笑顔とでは、同じように笑っていても、どこかに違ったところがあるような気がしてなりません。みなさんはいかがでしょうか。

いつてみれば、子供の笑顔にある「あどけなさ」が、ハイティーンの笑顔には、もう見られませんし、商売で笑っている女優さんのそれには「そらぞらしさ」が目だつばかりです。笑いだけではなく、たくさんの小さな筋肉が伸び縮みしてできる顔の表情そのものにも、こういう違いははっきりしています。

赤ちゃんの天真らんまんな表情をおとなに求めるのは無理な注文のようです。なぜ無理なのか。この疑問に答えるには、やはり大脳の二重構造と、それぞれの働きを説かなければなりません。

われわれの筋肉を運動させる命令は大脳皮質、つまり新しい皮質の運動野から出ていますし運動野は左右に分かれ、左からはからだの右の部分の筋肉に、右からは左の部分の筋肉へ命令をだすようにできている――すでに「きき手、きき脳」(一一九ページ)で申し上げたとおりです。

この新しい皮質は同時に、理性や知性など複雑な心のやどるところであり、赤ちゃんのころは発達していないが、十代末期ともなれば、ほぼ完成します。

この新しい皮質は同時に、理性や知性など複雑な心のやどるところであり、赤ちゃんのころは発達していないが、十代末期ともなれば、ほぼ完成します。

そこで大人は「なに食わぬ顔」をしたり「虫も殺さぬ顔」が作れる。しかも、運動野は左右がたがいに独立して働くので、「色っぽいウインク」も可能なら、「ゆがんだ笑い」もできるわけです。おとなの表情はたしかに複雑ですが、それだけに人工的であり、真の心はうかがいにくいものです。顔色ひとつで、乙女心の底に秘めた燃ゆる思いを看破するのは、親といえども必ずしも容易でないのをみればわかりましょう。

赤ちゃんは違う。おかあさんたちは、ちょっとした表情から、オシメのぬれたことを読みとれます。赤ちゃんは、新しい皮質が発達していないから、筋肉を動かし、表情を作る場合、本能の心がやどる古い皮質にある運動を起こす場所からの命令だけによっています。

赤ちゃんの表情はつねに「腹のうち」を出していると申せましょう。ここにわれわれは天真らんまんさを感じるのです。しかも、古い皮質にある運動を起こす場所は、からだの左右両側に対して、大まかだが、同時に命令をくだすようになっています。したがって、赤ちゃんはウインクはできないけれども、その笑い、その表情には、いつも美しい左右の対称性があります。

「目は口ほどにものをいい」という諺があります。たしかに目もとには表情が現れる。「理知的な目」というくらいですからね。

では、口もとはどうでしょう。高村幸太郎氏は「清正のひげはここに楽にはえ、長兵衛の決意はここでぐっときまり、鷺娘の超現実性もここからほのぼのとたちのぼる」と、口のあたりの表現が大切だと書き残していますし、アメリカの心理学者で、本能に結びついた心は、目もとより口もとによくみられることを研究した人もあります。なるほど「理知的な口」とは申しません。思う存分に楽しもうという夜会では、口もとをかくします。互いに理知の現われるところをおおうのですから、効果はあるはず。

笑いにしても、目もとには新しい皮質にやどるやどる理知的な笑いがでてくるし、口もとには古い皮質にやどる本能的、いいかえれば情的な笑いがでてくるのです。

ダビンチの「モナ・リザ」が傑作だといわれるのは、二つの笑いを巧みに描きだしているからではないでしょうか。とくに目もとの笑いがモデルの内省的な理知をうつしだしているところに「謎の微笑」とよばれる秘密があるようです。

2024.03.31 記す

言葉によってのみ…… P.134~137

「吾輩は猫である。まだ名前はない。……」で、はじまる漱石の名作「吾輩は猫である」に限らず、動物自身がしゃべる形式の小説は少なくありません。だからといって、実際に動物が言葉をもち、しゃべれると思う方はいないでしょう。

日本モンキーセンターの伊谷純一郎氏によると、ニホンザルには言葉があり、ヒソヒソばなしをすることがあるそうですが、その数はわずか二、三にすぎないといいますから、まったくの例外です。

動物は、ほえ、うなり、さえずる……いうなれば声をもっているだけです。これらの声は、すべて、生きること、子孫を残すために役立っています。たとえば、春先ともなれば、きまって、われわれを悩ます。あのネコの奇妙なうなり声――。

人間だって、ときには「うーむ」とうなることはありますが、人間は、ただの声のほかに、生れてから言葉を学び、これをあやつることができます。ウイルヘルム・フォン・フンボルトという有名な言語学者は「人間はただ言葉によってのみ人間である」といって、動物と区別したくらいです。

また、こんなこともいわれています。「言葉は思考の本性を直接、表したものである」(マルクス)、「思考は言語によって自己を形成しながら言語を形成してゆく」(ドラクロア)。ちょっとむずかしそうに聞こえますが「ものを考えられるのは言葉あってのこと」くらいの意味だと思ってください。要するに、言葉はこころの状態を表現したもので、その仕組みはやはり脳の働きにつながっています。

わたしは、NHKの「ことばの誕生」という番組に関係し、昭和三十六年の十月から、赤ちゃんがどのように、言葉を理解し、覚え、しゃべってゆくかを、数人の先生方と研究しています。タレントははじめ零歳4.この子たちが五歳になるまで観察を続けてみようというのです。こんな気長な試みをあえてしようというのも、言葉をしゃべれるようになってゆく過程に、たしかめられていないことが多いからです。もっとも、女の子の方が男の子より早くしゃべりだすことや、口数が多いことは間違いないようです。センダンはふた葉よりなんとやら……。

また、言葉を理解する能力が、しゃべる能力より早く備わることは、脳の発達ぐあいから説明できます。

大脳には筋肉に運動の命令をだす運動野があるように、声と言葉の働きをつかさどる脳細胞の集まり、つまり言語野があります。

言語野は側頭葉の上のほうにあって、言葉を理解する場所と、前頭葉に「あって直接しゃべること=口の筋肉の運動=を支配している場所に分かれていますが、前頭葉の発達は側頭葉よりおそい。これが、理解はできても、しゃべれない時期のある理由です。

近年になって、カナダの脳外科学者ペンフィールドは、前頭葉にもうひとつ、しゃべることをコントロールしている言語野をさぐりあてました。しめて三つの言語野は全部、脳の左半球にあります。したがって、脳の一部がこわれても、左半球さえ無事なら、言葉に支障は起こりません。狂犬病のワクチンを発見するなど輝かしい業績を残したルイ・パストゥールは、中年のころ、脳出血になり右半球をやんで左半身不随になりましたが、言葉には不自由せず、立派に研究も発表も続けていました。

では、運動にみられる「きき手、きき脳」(一一九ページ)ということが、言葉にはまったくないかというと、さにあらず。

左半球の言語野に対応する右半球の一部には、同じような能力が秘められており、左半球の言語野がこわれて失語症になると、ピンチ・ヒッターとして働きだします。ただし、完全にこんなことが望めるのは二、三歳まで、それにしても不思議な仕組みではありませんか。

2024.04.11 記す

目から火が出る P.138~140

「目から火が出た」ということを申します。暗やみで柱におでこをぶつけたり、剣道でお面をこっぴどくたたかれたりしたとき――多かれ少なかれ、だれでも経験しておいででしょうが、なぜ火のないところに煙ならぬ火が出るのか、ご存じですか。

これにはちゃんと、それだけの理由があるのです。見る、聞く、かぐ、甘い、塩からい、痛い、温かい、冷たい……どんな感覚でも、それが起こるまでには、最初に感覚器が刺激を受けいれ、そこから信号が感覚神経を伝わって、大脳皮質の感覚野へ送り込まれるという段取りが普通で、感覚そのものは終着駅も大脳で起こるものです。

平たくいえば、「脳細胞が感じる」わけですが、目の網膜にある感覚器は光のエネルギーを受けいれて働き、耳の内耳にある感覚器は音のエネルギーを受けいれて働くといったように、それぞれが自分に適した刺激を受けいれる性質をもっています。

と同時に、すべての感覚器はあらゆる刺激を受けいれる性質を兼ね備えています。なんだか矛盾するようですが、自分に適した刺激にはきわめて敏感で、そうでない刺激には鈍感だということなのです。「鈍感である」の裏返しは「きわめて強い刺激なら受けいれる」ということです。

たとえば、目の感覚にとって、頭をしたたかなぐられることは強い刺激であり、当然、働きを起こし視神経経由で信号を大脳へ送り込む――「目から火が出る」つまり、光を感じるのは、こんなからくりがあるからです。

鼻にひどいパンチをくらって、一瞬、火薬の燃えたようなにおいを感じたことはありませんか。相手のゲンコツににおいがあるわけでもないのに、これもまた「目から火」と同じこと。鼻の中にあるにおいの感覚器が強い刺激をうけて働いたためです。

熱いお湯に手を突っ込んだ瞬間「冷たい」と感じるのもそうです。「冷たい」とまで思わなくても、お風呂にはいろうとして、かなり手を深く突っ込んでしまってから、あるいは一回からだごと飛びこんであいまってから「あっちっち……」と、あわてたような覚えならあるでしょう。

皮膚には、冷たさを受けいれる感覚器と、温かさを受けいれる感覚器がありますが、冷たさの方は表面近くに、温かさの方はずっと奥にあるので、熱いお湯につかると、熱さという強い刺激によって、冷たさを受ける感覚器の方が一瞬早く働くわけです。もちろん、温かさの方もついで働きだし、温度が非常に高い場合、痛みの感覚器も同時に働いて、はじめて"熱さ"を感じます。"熱さ"だけを受けいれる感覚器はありません。なんと、このむだのなさ!

ところで、感覚は感覚器ー感覚神経ー大脳皮質の感覚野という「感覚路線」のうち、どの「部分」を刺激しても起こるものです。たとえば、視覚の感覚神経(視神経)に電流をあてれば、目の前が明るくなったような気がします。

この際、感覚は脳細胞で起こっているのに、実際はすべて"眼の前"に感じます。まさか「脳の中が明るくなった」という人はないでしょう。感覚のこのような特徴を「投射」といいます。

一例をあげると「まぼろしの手」

戦争や事故で手をなくした人が、ないはずの指の先に痛みを感じるとか、ものがさわったようだと訴えるのがそれです。切断された傷跡になにかあって、感覚神経から刺激が大脳へ伝わってゆき、そこで感覚を起こし、かつて感覚神経を起こし、かつて感覚神経や感覚器が分布していたところに「投射」して、あたかもそこに刺激が加わっているように感じている――不思議といえば不思議ですが、感覚とはこういものだとわかれば、納得していただけましょう。

2024.04.18 記す。

聞く稲妻、目から雷鳴 P.141~144

光でも、音でも、見え、聞こえするまでは、それを感覚器が刺激として受けいれ、信号を感覚神経経由で大脳皮質の感覚野に送りこむという段取りがあるわけですが、感覚神経はどうやって信号を伝えているでしょうか。

そのむかし、哲学者デカルトはこんなふうに考えていました。光の感覚は、目の中にはいった光が、視神経の管のなかに張っている細い糸によって脳に達すると起こり、音は聴神経のなかの糸が音波を脳へ運ぶから聞こえるというのです。外界の温度もそのまま脳へ……。つまり感覚器は、はいってくる刺激をそのまま受けいれて、感覚はそのままそっくり脳へ運んでいることになります。いまでは、まったくのお笑いですが、このような考え方は、二十世紀にはいってもまだ大手を振ってまかり通っていたものです。

感覚神経の研究が急速に進んできたのは、きわめて最近のこと。どの感覚神経も同じ神経線維の束であり、構造も働き方も変わらないことがわかりました。

感覚器が刺激を受けいれて働くと、それにつながっている感覚神経に電気的な変化が伝わってゆきます。「シビレエイは物語る」(九六ページ)で申しましたように、細胞が働けば電気が起こる――ここでは感覚器の感覚細胞が働いているわけですが、伝わってくる電気的変化=信号と考えていいでしょう。

ところで、この信号は「ツートン、ツートン」というパルス信号のような性質をもっています。普通、話をする場合、電話線に流れている電流は、つながった波形ですが、感覚神経では、一定の間隔をおいてくり返し送られるもので、電気計算機にも利用されている能率的で、乱れにくいパルス信号方式、それが人間のからだにも、ちゃんとそなわっているのです。

どんな感覚器につながっている感覚神経も、管なんていうものはなく、パルス信号を伝えているにすぎない、ただの電線みたいなものです。そのうえ、どの感覚神経も同じようなパルスをつたえています。

もし、視神経と聴神経を切り離して、視神経を耳の感覚器に、聴神経を目の感覚につないだら、目にはいった光の刺激は、聴神経を通って大脳の音を感ずる聴覚野へ、耳にはいった音の刺激は、視神経を通って光を感ずる視覚野へ到達することになります。

この際、感覚野の方は信号を受けると、どこからこようとおかまいなしに、その場所にもっている感覚を起こしますから、ことはややこしくなってきます。話を具体的にしましょう。われわれは、ピカッとする稲妻を聞き、ゴロゴロという雷鳴を見るということです。

では信号の伝わる速さはどうか。もちろん、限りがありますし、これだけは感覚神経の太さによって違います。太いほど速く、一秒に百メートルくらい、細くなるとぐっと落ちて一、ニメートル。目、耳などの感覚器につながっている感覚神経は太く、痛み、温度、内臓などの感覚器につながっているそれは細い。ただし、痛みの神経は、細いなかにも太い、細いがあります。いきなりピリッとくる痛みと、あとからジーンとくる痛みがあるのは、このためだと申せましょう。

太い神経ほど信号を速く伝える事実を知ってしまうと、「図太い神経の持ち主だ」というのは、ちょっと気にかかる表現です。まして、太いからこそ、こまかく見わけ、聞きわけることができるのですから――。

例を視神経にとりますと、神経線維本数は約百万本。こんなに神経が多いから、さまざまなものの形を見わけ、いろいろな色をしることができます。神経線維が少なくなったら、美しい七色の虹も、色あせて天のカケ橋にすぎなくなってしまうかもしれません。

2024.04.19 記す

痛みと人生 P.145~147

「ポカッ」となぐられると、だれだって痛い。皮膚にある痛みの感覚器が働いて信号を脳へ送り込むからです。ところで、痛みの感覚器にはほかの感覚器にみられない特徴があります。

第一に、皮膚はもちろん粘膜や筋肉、内臓の各器官など、からだのあらゆる部分に分布していること、だから、間違って舌をかむと痛いし、食中毒を起こすとおなかが痛む。

第二に、構造が簡単なせいか、目の感覚器が光に対して、鼻の感覚器がにおいに対していったように、特定の刺激にだけ敏感だということはなく、あらゆる刺激に対して門戸を開放していることです。ただし、刺激がある程度まで強くないと受けいれません。どんなに弱い刺激でも受けいれるとしたら、光を見ても、音を聞いても、においをかいでも、必ず痛みが伴うわけで、人生は苦痛の連続、たまったものではありません。

どなたも、もうお気づきだと思いますが、問題は「ある程度」とは、どのくらいの刺激なのかという点です。

ここで熱いお湯があるとしましょう、温度が四十五度くらいまでなら、あなたは手をつけていられるはずですが、五十度を越えるともうだめ。とても長くはつけてはいられません。温かさを受けいれる感覚器と、痛みを受けいれる感覚器が同時に働きだして、"熱さ"を感じるからです。ヤセがまんして、つけ続けてごらんなさい、熱さより痛さを強く感じるようになり、果てはやけどです。

強い音を聞く場合はどうでしょうか。ジェット機が目の前から飛び立つ瞬間、「耳をつんざくような音」に、思わず耳をおおった経験はありませんか。これ以上の音=刺激=は鼓膜や耳のなかの感覚器を破壊しかねないと、鼓膜にある痛みの感覚器が働きだして、われわれに痛みを感じさせ、耳をおおわせるといったぐあいです。

強い音を聞く場合はどうでしょうか。ジェット機が目の前から飛び立つ瞬間、「耳をつんざくような音」に、思わず耳をおおった経験はありませんか。これ以上の音=刺激=は鼓膜や耳のなかの感覚器を破壊しかねないと、鼓膜にある痛みの感覚器が働きだして、われわれに痛みを感じさせ、耳をおおわせるといったぐあいです。

いつぞやテレビを見ていたら、乙羽信子さんが、黒いメガネをかけて出演していました。撮影のとき、強く、明るいライトを目にうけたのが原因だそうです。仕事となれば、少々、明るすぎて痛くても、目を閉じてしまうわけにはいかず、角膜を傷つけてしまったのでしょうが、痛みにあえて抵抗するのは間違いのもとです。

痛みの感覚器は、もしも刺激の強さがわれわれのからだを傷つけ、生命に危害を与える恐れがあると必ず働いて、痛みという危険信号をだしてくれるのです。

痛みとは、「いやな感じ」ですし、もちろん、あって喜ばしいものではありませんが、全然なかったらどうか。たとえば、われわれはおなかが痛いと、薬を飲み、医者にかかり、健康を保つことができます。痛みの感覚がなかったら人生まともには過ごせない――決して大げさではありません。痛みの感覚器は人体防衛の重要なトリデと申せましょう。

それが、かけがえのない器官になるほど多く備わっているのも、よくしたものです。たとえば、とってみると、「なんだ、こんなに小さいゴミか」と思うほど小さいゴミでも、目に飛び込んだときの痛みは格別です。だいたい、口のまわりとか舌など、さわって感じのいいところは痛みも敏感で、指の先も敏感なところで、ヒョウソの手術など受けると気を失ってしまう人があるくらいです。

一方、お尻や背中、腕などには痛みの感覚器は少ない。ですから注射はおもにこういうところにするわけでです。尻切り魔が捕えにくいのも、痛みの感覚がにぶく、切られたときすぐに気がつきにくいためではないでしょうか。

2024.04.18 記す

火も涼しいことがある P.148~150

肌を刺すように冷たい風が吹きだす季節がくると、わたしは「よくも女性は、あの薄いナイロンのストッキングだけで我慢できるものだ」と感心させられます。

こんなことをいうと、「なに、女はにぶいからさ」と、反論される方がありそうですが、皮膚にある温度の感覚器は、男のも、女のも同じ仕組みであり、同じ感度をもっています。また、女性の皮下脂肪が寒さを感じさせないほど厚いわけでもありません。「女はにぶい」とは失礼ないい分です。

では、なにが、女性をして薄い靴下一枚で寒さに耐えさせているのでしょうか。答えは、それほど複雑ではありません。「なによりもスタイル第一」という女性自身がもっている強い意志です。意志の力はたくましい。冷たいとい感覚をぐっと抑えてしまうのですから。

男性だって、温度の感覚は意志の力や、気の持ち方によって、ある程度までコントロールできます。必ずしも女性だけの特性ではないのです。寒中、滝にうたれる行者、あるいは寒中水泳の参加者たち、いずれも気の持ち方で、冷たい感覚を感じなくさせている例です。

天正年間のこと、織田勢のため焼き打ちにされた甲斐の慧林寺の禅僧快川が「心頭を滅却すれば火もまた涼し」という名文句を口に唱えながら、火の中に飛びこんでいったのは有名な話です。燃えさかる火まで涼しく感じるとは、まことに偉大な意志の力というべきでしょう。ここまで徹し切れる人はザラにはありますまい。

痛みの感覚も、気の持ち方で非常に変って来ます。同じ太さ、同じ量の注射でも、人によってバカに痛がるかと思うと、人によって平気な顔をしていることがあるのはこのためです。ソ連であみだされた無痛分娩も同じ原理で、暗示と説得によって痛いと思わないわけです。「痛いのは痛いんだ」――たしかにそうです。しかし「痛いと思うから痛いんだ」――これにも一理あることがおわかりいただけたと思います。

痛みの感覚も、気の持ち方で非常に変って来ます。同じ太さ、同じ量の注射でも、人によってバカに痛がるかと思うと、人によって平気な顔をしていることがあるのはこのためです。ソ連であみだされた無痛分娩も同じ原理で、暗示と説得によって痛いと思わないわけです。「痛いのは痛いんだ」――たしかにそうです。しかし「痛いと思うから痛いんだ」――これにも一理あることがおわかりいただけたと思います。

話が少々理屈っぽくなりましたが、温度や痛みの感覚は、人それぞれの気の持ち方によって、感じ方が大幅に変ってくるだけに、面倒なことも少なくありません。

大衆浴場でよく起こる「水をうめろ」「うめるな」といういさかいなどは典型的なもので、温度の感覚の仕組みが変わらぬ限り、絶えることはなさそうです。といって、法律でズバリ何度とも決めにくい。いまは衛生的な見地から、何度以上という条例が設けられているようですが――。

われわれの皮膚には、温度の感覚、痛みの感覚のほかに、触覚と圧覚が備わっています。触覚や圧覚は情感をそそりやすい。だからモチハダは"いい感じ"だとされているのです。しかし、温度の感覚はそれ以上に、あるときは煽情的であり、あるときは抑情的です。いくらモチハダがいいといっても、冷たくてはだめで、やはり血がかよっていてこそ情感も起ころうというもの。「氷のように冷たい人」「心あたたまる……」「情熱家、冷血漢」すべて、情の動きに結びついた温度の感覚の特徴を物語っています。

痛みの方は、「胸の痛みに耐えかねて……」というくらい。なにも胸の病気ではありません。つらい、苦しい心情を痛みと結びつけた表現です。これも情の動きと密接につながっている証拠です。

といったように、温度や痛みの感覚は気分によってコントロールされる特徴をもっていると同時に、気分を左右するすることも大きいという特徴をもっていると申せましょう。

2024.04.19 記す

学校の椅子はなぜ堅い P.151~154

――教室の椅子はなぜ堅いのでしょうか。もう少し楽な椅子にしてもらいたいと思います。

「とんでもない。これは意識の水準を高め、頭をはっきりさせるためです。暖かい思いやりがこもっているものですから、少々お尻が痛いくらいで不服をいうのはおやめなさい」

――すると、お役所などで、えらい人ほど楽な椅子を使っているのはどういうことになりますか。

「たしかに、あまり楽な椅子は感心できません。お役所に限らず、仕事の場にソファーなどはもってのほか。即刻、追放といきたいものです」

――おえら方の頭をポ~ッとさせちゃうというねらいかもしれませんね。

「そうだとしたら巧妙なテですが……」

クッションのよい椅子に深々と腰かけて、ふんぞり返っている方々は、そのために、頭の活動がにぶりがちだと思ってもいないでしょうが、筋肉をだらけさせると、意識は明らかに低下します。

わたしの友人のひとりが興味ある体験談をしてくれました。

「徹夜の団体交渉に勝つ秘訣は、決してよい椅子を使わず、相手側と同じ堅い椅子にすることだ」

彼はもちろん使用者側ですが、知らず知らずのうちに、意識をささえるからくりにかなった秘訣を身につけていたのです。

ところで、この問題を正確に理解していただくには、まず意識とはどんなものかを知っていただかなければなりません。

ドイツのある内科の先生は「右の目が見え、左の耳が聞こえるだけで、あとはまったくきかない十七歳の前から、光をなくし、左の目をふさいでみたところ、すやすや眠りだした。――しかし光をあて、音を聞かせたら目ざめた」と報告しています――当然のことというなかれ。

こういうなんでもないような観察がてがかりに、学者たちは得体の知れぬ意識の正体にメスを入れていったのです。一九四九年、アメリカのカリフォルニア大学教授で脳生理学界の第一人者である私の恩師、マグーン先生は、延髄の近くの脳幹部にあり、神経が網の目のようにかみあっているだけで、さっぱり働きのわからなかった網様体をこわすと昏睡状態に陥り、刺激すると目がさめ、さらに意識が高まることをつきとめて、意識の水準を左右する源はここにあることを明らかにしました。意識の正体に、はじめて直接ふれた画期的な実験です。近代脳生理学は、この実験からスタートしたといっても過言ではありません。

※参考:マグーンに関するきじについては、時実利彦著「脳の話」P.194を参考に(黒崎記)

感覚器から出た信号は、脳幹部の感覚神経を通って大脳皮質の感覚野にとどき、感覚が起こることは前に申しました。

「ところで、感覚神経は脳幹部で網様体にも枝を出しているので、信号の一部は網様体へ流れこむ。ここで新しい信号が作られて大脳皮質全体へ。網様体経由の新しい信号は、すべての脳細胞の働きを高める役割をもっている」――これがマグーン先生のたどりついた結論です。意識をはっきりさせ、頭をさえさすには"感覚信号を絶え間なく網様体を通して、大脳皮質へどしどし送りこむべし"ということがおわかりでしょう。

もっとも、いくらはいってくる信号が多いほどよいといっても、痛みの感覚信号や、ひどい音の信号であっては、気になって、頭は明せきになるどころではありません。

われわれは気づいていないけれども、網様体の活動を盛んにして、意識をはっきりさせてくれる理想的な信号は、筋肉のなかにうずもれている筋紡錘という小さな感覚器からの信号です。筋紡錘は筋肉が運動したり、緊張したり、強くひっぱられたとき、じゃんじゃん信号を出す性質もっています。

堅い椅子には、ゆったりとは寄りかかれない。どうしてもキチンと姿勢を正すことになり、頸と背中の筋肉はつっぱる。そこで信号がたくさんでる――学校の椅子はやはり堅い必要があるのです。

2024.04.19 記す

アクビ礼賛 P.155~157

近ごろあまり使われなくなりましたが、逍遥という言葉があります。ぶらぶら歩くことです。ギリシャの哲学者アリストテレスは、並木道を歩きながら弟子たちに講義したそうで、この学派には逍遥学派という、またの名がつけられました。

歩くときは足の筋肉が働いていますので、そのなかにある感覚器の筋紡錘からは、しきりに信号が出て大脳へ。「学校の椅子はなぜ堅い」(一五一ページ)で申したとおり、大脳は感覚器から網様体経由でくる信号が多いほどよく働き、意識は高まって、頭ははっきりするようにできています。アリストテレスは合理的な教授法をとっていたわけです。さすがは大哲学者――。

そういえば、なくなったノーベル賞作家ヘミングウェイは、小説を書くとき――おそらくタイプをうっていたのでしょうが――立ったままで、決して腰かけなかったということです。人が立っているときは、意識にはのぼらないけれども、百くらいの筋肉が働いていますから腰かけて筋肉をだらっとさせているときより、頭はずっとさえているはずです。「気をつけ」と"不動の姿勢"をとらせての訓辞は、"休めの姿勢"で聞かすより効果的なのです。

疲れて電車に乗っても、立ったままではなかなか眠れない。それが腰かけると眠ってしまうのも、同じような理由によるものです。では、腰かけるのとすわるのとは、どちらが頭の働きをよくするかというと、ふとモモの緊張がより強くひき伸ばされるようになるすわる方でしょう。なぜなら、これも「学校の椅子はなぜ堅い」で申しましたとおり、筋紡錘からの信号は筋肉がひき伸ばされたときにも、しきりに出ているものだからです。

頭の働きに活を入れようと思ったら、筋肉をひき伸ばせ! われわれは無意識に、このスローガンを実行しています。俳人高浜虚子先生は"五十ばかりあくびをすると一句が浮かぶ"という特技をおもちになっていたそうです。

あくびが咬筋といって、上あごと下あごの間に張っており、ものをかむのに必要な筋肉を強くひき伸ばすものであることを思えば、もっともなお話。

あくびは血液のなかの炭酸ガスを追い出すための深呼吸だ――と説いている書物が圧倒的ですが、「あくびは頭をはっきりさせるための運動のひとつだ」といい改めるべきではないでしょうか。虚子先生のあくびは、いささか桁はずれで、納得がいかないという方にも、わかっていただけるような例をあげます。

いままで眠っていたネコが目をさまして、行動を起こそうという間際には、きまってあくびをし、ついでに背伸びしています。われわれも、これから起き出そうという際には、伸びをしたり、あくびをする――ともに筋肉を伸ばすことによって、頭をはっきりさせる効果があることは、ご承知のとおりです。

退屈な講演や授業を聞かされると、あくびが出そうになるものです。このあくびが、頭をはっきりさせて、なんとか目をさましていようという、無意識の努力の現われだとしたら、ただ「お行儀が悪い」としかりつけたり、腹をたてたりはできなくなります。

あくびは自然の覚醒剤。したいときにはいつでも堂々とやりたいものです。エチケットに反することになるのは、いかにも残念ですが。

ついでながら、咬筋の収縮を繰り返しても、同じような効果がありますので、ガムをかむのは結構なこと。アメリカの野球選手は例外なくガムをかみながらプレーしています。わたしなども、小学生のころは、よく煎豆をかじりながら勉強したものです。

2024.04.19 記す

心ここにあらざれば…… P.158~161

古代ギリシャの科学者アルキメデスは、シシリア島のシュラクサイをローマ軍の攻撃から守り抜こうと、防備施設の測量や計算に夢中になっていたため、敵が近づいてきたのに気づかず、不意をつかれて殺されてしまったと伝えられています。

エジソンにも、考えごとに熱中していて、時計を卵と間違えお湯の中につっこんでしまった――こんな逸話が残っています。

日本流にいえば「心ここにあらざれば、見れども見えず、聞けども聞こえず」ということでしょう。

われわれは、ひとつのことに注意を集中すると、ほかのことには気がつかなくなります。聖徳太子が十人の相手から同時に訴えを聞いたなどというお話は、人間放れしすぎていて信じられません。それより、アメリカのファングという科学者が書いている、つぎのような例の方がはるかに人間的であり、ほほえましくないでしょうか。

ある小学校で国語の時間に、先生が一人の少年に教科書を読ませ、一段落したところで「いま読んだ部分の意味をいってごらんなさい」と質問しました。

するとその生徒は「僕にはわかりません。僕は聞いてはいなかったから」と答えたというのです。

注意の集中のからくりは、ずっと「大脳全体の微妙な調整作用によって行われている」と説明されてきました。われわれの感覚器は目のそれを除けば、耳、鼻、皮膚……すべて刺激に対して門戸を開放していますので、大脳にはいろいろな信号がひっきりなしに送りこまれ、種々の感覚がごっちゃまぜに起こりかねませんが、実際には、同時にいくつもの感覚を感じとるなんて不可能です。

したがって、たしかに、どかで、はいってくる信号のうち不必要なものをぼやかし、一つの信号にしぼって、はっきり感じとれるよう調整作用が行われていなければならないはずです。

問題の「どこかで?」を、かつては「大脳全体だ」としていたわけですが、最近の研究の結果、まったく違った答えがでてきました。

ネコを使っての実験です。耳の感覚器と大脳皮質の聴覚野を結ぶ聴神経は、音の信号を運ぶ役割を持っていますので、ここから信号をとりだし記録するような装置を作り、三秒ごとにカチッカチッと音を聞かせると、間違いなく三秒ごとに通過する信号が記録されます。

ところが、音をそのまま聞かせ続けても、目の前にネズミを見せたり、イワシのにおいをただよわせると、途端に信号はとまってしまいます。ネズミの姿が消え、においがなくなれば、また信号は記録される――"動物のあさましさ"と片づけるのは早計。こういった現象は聴覚や視覚にかぎらず、あらゆる感覚についてみられますし、人間にしても同じなのです。

要するに、われわれがあることに注意を集中して、その感覚にだけ焦点をあわせようとすると、不用な刺激によって起こる感覚の信号は、大脳皮質に到着する前に、感覚神経の一部でストップをかけられてしまう。「調整作用が行なわれている。どこで?」。答えは感覚神経の一部です。この際「その信号は必要ない」というストップの命令は、もちろん大脳皮質からでて、網様体経由で各感覚神経へ送りこまれていることも、次第にわかってきました。

こういう、ありがたいからくりがあればこそ、うるさいはずの電車の中でも、人のおしゃべりや、ごう音が気にならず読書ができるわけです。反対に、一度にニつも三つもものごとに、注意は集中できないことをお忘れなく。"運転手には話しかけないでください"――このような注意は堅く守りましょう。

音楽を聞きながら勉強する「ナガラ族」のみなさんも、同時にジャズを鑑賞し数学の難問を解くことはできないものです。これだけ知っておいてください。「ただ音楽が鳴っていればいいんだ、聞いてなんかいない」というならよろしい。さほど勉強の邪魔になっていま

2024.04.19 記す

うらみ海馬に徹す P.162~164

もし、われわれ人間から、記憶がなくなったらどうでしようか。「歌を忘れたカナリア」や、言葉がわからない「青い目をしたお人形」どころのさわぎではすみません。

事態はもっともっと深刻。すべての人が「潮来の伊太郎」のように、風の吹くまま……ゆきあたりばったりの人生を送ることになり、社会は麻のごとく乱れきってしまうでしょう。学問も道徳も、みんな記憶があってこそ存在するのですから。

赤ちゃんにだって記憶はあります。赤ちゃんはママのふところに抱かれていれば安んじて眠るのに、見知らぬ人に抱かれると泣きだすことが多い――ママはよく知っているが。あたまのなかに印象が刻みこまれていない相手だとだめ、これが人見知りというわけです。注射の痛みにしても同じで、年のゆかない子供が注射をして非常に痛いめにあうと、二度目には注射器をみただけでもう泣きだし、よくお母さんを困らせます。

「痛み」という記憶だけではありません。情に結びついた記憶はなかなか忘れにくいものです。たとえば「うらみ」については「遺恨なり十年一剣を磨す」という言葉があるではありませんか。「うらみ骨髄に徹す」というのも、うらみがよくよく抜きがたいものであることを物語っていると申せ4ましょう。

しかし、残念ながら、これは学問的に正しいとはいえません。骨髄まで徹するのは放射能です。記憶は大脳の古い皮質の一部で海馬とよばれる場所に刻まれていることがわかってきました。

ところで、記憶にはさきにあげたような情に結びついたもの、つまり本能の心がやどる古い皮質の働きだけによって刻みこまれた印象と、理知をつかさどる新しい皮質が発達してから、学習によってえられる知識があります。その場合の印象と知識のいちばん大きな違いは、印象はウノミであって消えにくいことであり、知識はウノミではなく、忘れやすいことです。

イギリスの詩人で文芸評論家でもあったコーリッジは、その著「文学的自叙伝」のなかに、こんな事実を織りこんでいます。

あるとき二十四、五歳の白痴の女性が高い熱にうかされて、ラテン語、ギリシャ語、ヘブライ語をはっきりとしゃべりだした。人々は驚いて議論し、結局"悪魔が乗りうつったのだ"と断を下した。ただ一人の医者だけが、彼女の過去を調べて、まず九歳のころから数年間、ある牧師の手元で養われていたこと、そして、その牧師が廊下を歩きながら本を読む習慣があったことを知って、さらに、その蔵書をくってゆき、彼女のしゃべったことが全部のっているのをつきとめた。

知識のほうが忘れやすいのは、くどくど例をあげるまでもなく「記憶術」の本がベストセラーになるのをみれば、容易にわかっていただけましょう。

記憶はよびさますことが出来るからこそ記憶といえるわけですが、カナダの脳外科学者ペンフィールドは、麻酔をかけないで患者の耳の奥のほうにある新しい皮質の一部、側頭葉を電気で刺激してみた実験で、側頭葉が記憶の倉庫ともいうべき海馬から、必要な記憶、とくに知識をだしてくる門番のような働きをしていることを明らかにしました。

※参考:時実利彦「脳の話」(岩波新書)P.175 「記憶の座」を。(黒崎記)

刺激の結果はどうだったかといいますと、患者は「むかし聞いた音楽が流れてくる」といったり「かつて見たネオンが点滅しているのが目の前に浮かんできた」といったのです。

側頭葉は知識がはいってくるときも働いて、海馬へ送り届ける役割も果たしているとみていいでしょう。おとなの側頭葉を二つとも切りとってしまうと、そのときから過去、十五年間くらいの記憶が消えてしまいますし、もちろん新しく記憶することはできません。こんな例がありました。側頭葉を切る手術をうけたあと、奥さんをみて結婚以前の旧姓で話しかけた――。

2024.04.20 記す

赤ちゃんに話しかけよう P.165~167

われわれは「習い性となる」ということを申します。当然のこととして、なにげなしにいっていますが、実は、これが人間と動物を区別する大きな特徴の一つなのですから、ゆるがせにはできません。

こんな実験をした人がありました。生まれたてのニワトリのヒナを二羽もってきて、一羽ははじめから自由に餌をついばめるような状態にし、もう一羽は二日間だけ、餌を人間が口に入れてやり自分ではついばめないようにして、四日目から自由についばませたのです。すると、さきの一羽は一週間でズバリとうまくついばみ、失敗しなくなりましたが、あとの一羽も自由にされてから四日目には、まったく同じようについばめだしました。つまり二羽とも生後一週間で、まったく同様に上達したわけです。

餌をついばむことが経験や学習の結果、身についたものならば、あとのヒナが追いつくには、もう三日かかってしかるべきなのに、事実は反対です。餌をついばむ動作は、脳をふくめた神経系の発達だけによって行えるようにできていると申せましょう。

ニワトリには、「習い性となる」なんて面倒なことは不要、はじめから"性"が備わっているのです。こういう自然に備わった上達の仕組みを成熟とよびますが、下等な動物は成熟だけで、姿も行動も、その動物らしくなります。

生後四十六週目から階段を上る練習をはじめた赤ちゃんは、生後五十三週目からはじめた赤ちゃんより、もちろん早く上れるようになりますけれども、その差の七週間が最後には二週間になってしまう。

しかし、人間が真に"人間らしく"生きてゆくためには学び、習い、そして記憶することが絶対に必要です。「オオカミ少女の教訓」(四二ページ)で紹介した少女を思い起こしてください。八歳までオオカミに育てられて、人間のなかで育ち、学習する機会をもたなかったこの少女が、いくら周囲で努力してもあまり効果がなく、オオカミの性が抜けきれませんでした。たとえ皮膚や筋肉が一人前に発達していても、これではカオ、カタチだけが人間で、本当に"人間らしい"とは申せません。

しかし、人間が真に"人間らしく"生きてゆくためには学び、習い、そして記憶することが絶対に必要です。「オオカミ少女の教訓」(四二ページ)で紹介した少女を思い起こしてください。八歳までオオカミに育てられて、人間のなかで育ち、学習する機会をもたなかったこの少女が、いくら周囲で努力してもあまり効果がなく、オオカミの性が抜けきれませんでした。たとえ皮膚や筋肉が一人前に発達していても、これではカオ、カタチだけが人間で、本当に"人間らしい"とは申せません。

「カエルの子はカエル」でいいとしても、人の子は生まれ放し、生みっ放しでは人の子らしくもならぬということ、動物だって高等になると教えるー習うー記憶するということがあります。ネコは必ずネズミをとるものと決めこんでいる方があるかもしれませんが、あれは親ネコが教えるから覚えるのであって、もし教えなかったら一生ネズミはとらないでしょう。

ところで、幼いときの学習は理屈ぬき、いわば機械的な学習が行われ、赤ちゃんはウノミするわけです。この場合、大切なのは、第一に反復。最近わたしは都内のA病院をたずねて、つぎのような話を聞かされxました。

「この哺育室では生後一年以内の赤ちゃんを二十人ほど預かって、先生や看護婦たちが親がわりになってよく世話しているが、総体的に言葉の発達だけは悪いのが目立つ。それが、どの赤ちゃんも家庭に帰ると、みるみるうちに言葉の数が多くなるものです」

病院にいる間は、どれほど先生や看護婦さんたちが手落ちなくと心を配っていても、やはり親の元にいるように、つきっきりというわけにはいかないので、言葉の学習についてだけいえば、反復の機会は少ないのではありすまいか。

してみると、赤ちゃんを相手に朝な夕な、しきりに話しかけているお母さんたちの努力?は、きわめて意味のあることなのです。

2024.04.20 記す

親はよく勉強しておけ P.168~171

わたしは勤め先で、昼食をなににしようかと迷うことがしばしばありますが、そんなとき電話器をとりあげ、つい「四五二〇」とダイヤルを回してしまいます。相手は大学の近くにあるソバ屋さん、わたしがソバをきらいでないせいもありましょうが、この番号が覚えやすいために、かけてしまうのです。

ものを記憶しようときは、具体的なことがらに結びつけると、比較的やさしくなります。とくに番地、電話番号、特定の数値など、それだけでは無味乾燥なものほどそうでしょう。そこでコマーシャルには、こういうテがよく利用されています。「カステラは一番、電話は二番」なんていうのは、いやでも覚えさせられてしまう例。もっとも、番号が単純なので覚えやすいともいえましょう。

電話番号には傑作が多いようです。「二四一ー〇〇八七」これは「によい・はな」と読ませるそうで、ある花屋さん。「八八一五=パパ行こう」というのにもお目にかかったことがあります。どこの……と思ったら、料亭でした。

ところで、相良守次東大教授は、「記憶とは何か」のなかに、つぎのようなことを紹介しています。「筆者が以前住んでいた郊外の電車の駅前に産院の立看板が立っていたのが、その電話番号には"三九八〇"とでていた……」。二十数年前も前にみたのですが、 ところで、「今日にいたるまで忘れずにおぼえている」という記憶の仕組みは、残念ながら、まだはっきりつきとめられておりません。

ところで、相良守次東大教授は、「記憶とは何か」のなかに、つぎのようなことを紹介しています。「筆者が以前住んでいた郊外の電車の駅前に産院の立看板が立っていたのが、その電話番号には"三九八〇"とでていた……」。二十数年前も前にみたのですが、 ところで、「今日にいたるまで忘れずにおぼえている」という記憶の仕組みは、残念ながら、まだはっきりつきとめられておりません。

記憶の倉庫が、大脳の古い皮質の一部、海馬であることは間違いないけれども、そこに一つ一つの記憶がどのようにしてたくわえられているかがわからないのです。

非常にたくさんある脳細胞のうちの、特定のいくつかの細胞の間をぐるぐる回っている状態、これが一つの記憶であり、信号が止まることは、忘れることを意味する――という学説が十五、六年前からもっともらしく、となえられてきました。

しかしながら、信号は、脳細胞が睡眠時や睡眠薬をのんだときのように活動を停止すれば回らなくなるはずです。したがって、この学説では十年も二十年も消えない記憶のからくりは解けません。もし、この学説どおりなら、ひと眠りすれば人はすべてをさらりと忘れてしまい「きのうのない人生」を送ることになりましょう。「きのう」というのも記憶の一つですから――。

記憶のからくりは、どうやら一つ一つの脳細胞そのものなかに秘められているようです。とくに、そのシンともいうべき細胞核やまわりの原形質をかたちづくっている蛋白質の分子構造がカギをにぎっているのではないか――現在ではこういう考えが優勢になっております。

だとすると、細胞核は親から子へ伝わるものですから、記憶の形跡も子に伝わることが考えられましょう。「お父さん、しっかり勉強しといてね」親たるもの、これくらいのことは注文されるまでもなく、考えておきたいもの。

ソ連での実験にこんな例があります。ネズミを相手に、鈴を鳴らしては、餌箱に餌を入れることをくり返してみたところ、二百九十八回目からは鈴を鳴らしただけで餌箱に飛びこむようになった。その子のネズミに試みたら百十四回目から、そのまた子、つまり孫ネズミは三十一回目から、五代目になったら六回目から、もう飛びこむようになった……。

こういう訓練を行う途中で、脳細胞に電気シヨックをかけると、覚えるまでの所要時間や回数に変化が起こります。教えてからのち一時間後にかけ、また教えて一時間後に、というようにかけた場合は、まったくかけなかったのと同様に覚え、十五分にすると、覚えるのに数倍の時間を要し、五分にすると、全然なにも覚えません。

これはネズミの場合ですが、人間でも自動車事故などで強いショックをうけると、事故直前のことを忘れてしまう例はザラにあります。記憶が脳に深く刻みこまれるまでには、最低十五分ー三十分という時間が必要なのです。勉強し終わったばかりのお子さんを、ひどく驚かせたりするのは罪なことだとお心得ください。

2024.04.20 記す

ある物理学者の嘆き P.172~175

メロドラマの決定版「君の名は」(菊田一夫作)のはじめに、いつも「忘却とは忘れ去ることなり……」という意味ありげな文句がついていました。まだ、忘れていらっしゃらない方も多いでしょう。

たしかに、忘却とは忘れることであり、忘れるとは忘却することではありましょうが「忘れる」ことについて、十九世紀の末にドイツの心理学者エッピングハウスがおもしろい研究をしています。

彼はいろいろな方法で、あまり意味のないこと――たとえば数字の羅列などは一度覚えても、十五分たつと半分、八時間たつと三分の二は忘れてしまうことをたしかめました。ただし、一ヵ月たっても全体の五分の一は覚えている――この結果から、彼は「忘却曲線」という「もの忘れのグラフ」をひねりだしましたが、文字にかえて表現すると、つぎのようになりましょう。

「どうでもいいことは、すぐにごっそり忘れてしまい、あとは徐々に忘れてゆくが、まったく忘れてしまうことは少ない。記憶の痕跡はなんらかの形で多少は残っている」

なるほど、われわれは忘れたつもりでもでいることを、なにかの拍子にふと思い出したりすることがあります。とはいっても、まったく忘れてしまうことがあるのはどういうわけか?

前にいったとおり、たいしたことがらでなくてさえ、痕跡だけは長く残っています。つまり、記憶は使わなくてもなかなか消え去るものではありません。しかし、新しい記憶が加わってきて、先に刻まれていた記憶を混乱させると、だいたい消滅してしまうものです。これこそ忘却といっていいでしょう。

だとすれば、失恋の痛手――これも記憶です――は、新しい恋人を発見すればより早くいやされましょうし、いとし子を失った親の悲しみも、新しい子をつくれるものならば、この方が「時」よりも早い解決法だということになりますが……。