皆さまご存じの大原美術館について取り上げた展示品について。

昭和五年、大原孫三郎が自邸の向かいに私費をもって設立した美術館は、そのギリシャ風の偉観により、倉敷を訪れる人の眼をみはらせたが、泰西美術に関心の浅かった当時は、平日における観覧者は寥々たるもので、一名の入館者もない日すらあった。孫三郎も自分の手がけた仕事の中で、これがいちばんの失敗作だったと述懐したこともあるという。

私が勤めていた会社での友人の一人(私より若い)の方が定年退職されて美術館に勤められいた期間、彼からいただいた写真の絵はがきに通信文を書かれていたものを保存していましたものを記録することにしました。

参考:江戸時代からの風情を残す倉敷美観地区には、川幅10mほどの倉敷川が流れており、この川の最も川上に架かっている橋が今橋です。今橋は大原美術館と旧大原邸とを結ぶように架かっており、大正15年(1926年)に、皇太子であった昭和天皇がこの地を訪問するのに合わせて、架設後100年を超えていた当時の今橋の架け替え工事が行われることになりました。架け替えは大原美術館の創設者である大原孫三郎氏によってなされましたが、天皇の訪問が間近に控えての施工であったため、わずか40日間の工期で行われたと言われています。

作成年月日:2015.07.03 、追加:2015.08.10、再追加:2016.02.24、再々追加:2016.09.16

写真をクリックしますと少し大きい画面になります。Please click on each photo, so you can look at a little wider photo.

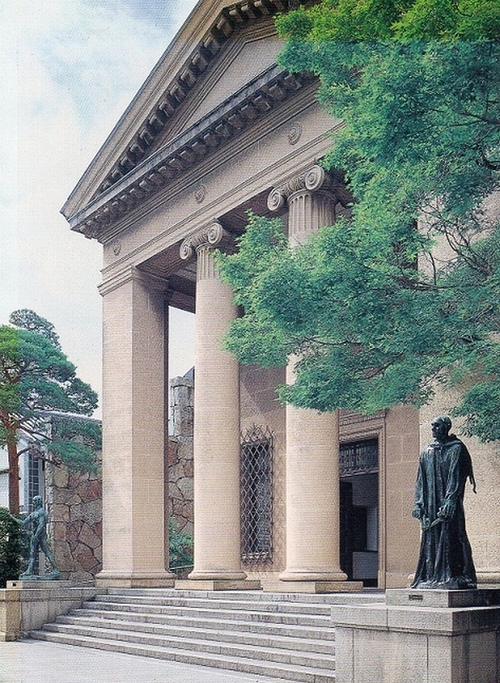

大原美術館本館 |

大原美術館本館前のカレーの市民 |

エル・グレコ 受胎告知1600年頃 |

マネ・エドゥアール 薄布のある帽子をかぶる女 1881年 |

セガンティニ アルプスの真昼 1893年 |

ホドラ 樵夫 1910年頃

|

アンリ・マティス 農家の娘ーマティス嬢の肖像 1918年 |

ジャクスン・ポロック カット・アウト 1840・50年ころ |

イブ・クライン 青いヴィーナス 1970年(再製作) |

バナード・リーチ 楽焼大皿 走兎図 1919年 |

ベルナール・ブュッフェ アナベルの像 1960年 |

児島虎次郎 「仙酔島」 1917年 |

藤田嗣治 舞踏会の前 1925年 |

棟方志功 門舞神板画のうち4点 1941年 |

クロード・モネ 積みわら 1885年 |

秋:クロード・モネ 睡蓮 1907年 |

岸田劉生 童女舞姿 1924年 |

満谷国四郎 緋毛氈 1932年 |

藤島武二 耕到天 1938年> |

ルオ 道化師 1925-1929年 |

ゴーギャン かぐわしき大地 1892年 |

ルオ 呪われた王 1948-52年 |

アンドレ・ドラン イタリアの女 1921年 |

岡田三郎助 イタリアの少女 1901年 |

カリエ 「想い」1890年代 |

ラ・トウーシュ 恋愛 1854-1913年 |

ユトリロ パリー郊外ーサン・ドニ 1910年 |

宮本憲吉 白磁蓋付壺 1933年 |

佐伯裕三 1898年 |

ピサロ、ポントワーズ家の中庭:パリー北西のポトワーズ 1880年 |

児島虎次郎 自画像 1922年ころ |

児島虎次郎 酒津の農夫 1914年 |

児島虎次郎 里の水車 1906年 |

児島虎次郎 アルハンブラ宮殿 1920年 |

児島虎次郎 睡れる幼きモデル 1912年ころ |

アマン=ジャン 髪 1912年ころ |

ゴオホ アルプスへの道 1853-1890年 |

ロートレク 婦人の肖像 1864-1901年 |

大原美美術館と今橋 |

|