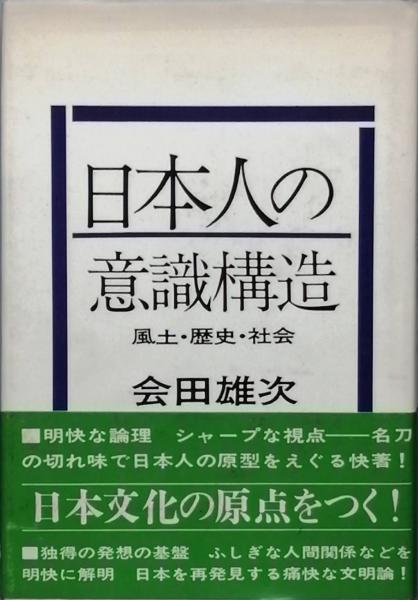

会田雄次『日本人の意識構造』(講談社)昭和46年3月31日 第七刷発行

会田雄次(1917~1997年)日本の西洋史学者。京都大学名誉教授。

タテ関係の長所 P.61~63

わたしは友人とともにある会社を視察に来た外人と、夜中の十一時ごろ、バーへいったことがある。そこで、ある電子顕微鏡を作る会社の社員が喧々囂々と議論して居Þ。十二時になっても終わらない。そこでその外人が驚いて、いったいどこの会社の社員で、何をやっているのだ、と聞く.]

こちらも悪口はいえないから、あれは会社の話で、今度売れた電子顕微鏡の販売法の検討反省会をやっているのだといってみた。まあ当らずといえども遠からずとであろう。彼は、日本の会社は偉い。超過勤務手当を払わずに、十二時まで人を使っている、とふしぎな感想をもらし、これだから日本の会社はこわいのだと感歎した。

たしかに向こうでいえば、仕事は勤務時間内しかやらない。勤務時間がすぎたとたん、自由な指摘個人となる。それをこえて働くのは管理職だけである。日本は、八時間のk労働の間はアメリカみたいに締めつけられないが、二十四時間中、会社員たることを逃れられない。それが可能なためには、終身雇用や年功序列にもよるが、公私混合が許されているという条件も大きく働いているのだ。

昼間、女房から牛肉を買って帰れという電話がかかってもあまりふしぎがらない。会社の便箋などを私用に使うのは「親方日の丸」であたりまえのことである。いわゆる公私混合の前近代性とかいわれるところだが、どちらが能率が上がるかといえば、これはたいへんむずかしい問題であろう。日本人はむしろ二十四時間会社員であることのほうが向くのである。

それをやらかしている理由はたくさんあると思うが、その中で根本的な条件は、上役はオヤジがわりだということである。日本の名刺には表と裏がある。表はただ、課長、部長、重役だが、裏には、親分だとか子分だとか、小頭、兄ィ、隠居とか、見えない字が書いてあるはずだ。それは閥を作る危険を持つかわり、うまく行けば突貫工事を可能にしたりする奇蹟を生み出す要因でもあるのだ。肝心なのは、上が下のことを思っているということだけなのである。それも最初にのべたように「背」から見守っているということなのだ。

上役も部下に対してそういう把握のの仕方をしていないかぎり、

内側を向いている首尾姿勢はたいへんな欠点をもっていると同時に、こういった長所ももっているのである。これは日本人自らも自覚していないし、アメリカ人、ユーロッパ人にはほとんど理解しえない日本の人間社会関係の特徴だといえよう。わずかに、日本分析がおそろしいほど進展しつつあるアメリカ人が、むしろ日本人より先に気づきつつある日本の特質というものではなかろうか。

2023.11.04 記す。

「忘却力」こそ卓越した能力 P.79~82

恒常的な組織に組みこまれた多くの人々を指導する立場の人は、別に年功序列の日本だけでなく、どこでもかなりの年配であるのが普通だ。そんなとき、頑健な体質でないとその任はつとまらないけれど、丈夫といったて人間の体力は二十歳を過ぎるともう衰退へ向かう。まだまだ若い者には負けないと強がってみても、四十歳を過ぎればそうはいかない。エネルギーがあるように見えるのは、若い人のように世分なことに精力を使わなかったり、いたわられ無理な体の使い方をしなくてすむからにすぎない。

頭脳の働きだって体力程急進するものではないにしろ、かなりおとろえている。経験量がそれを補っているが、補充より衰退分の方が大きいと考えるのが常識である。能力があるように見えるのは、能力を発揮しやすいし、それが目立つ立場にあるからにすぎない。

もちろん、かつては人並をぬいた技倆なり、知的能力を持った人であったであろうが、だが、現時点においては、それはおとろえているし、それにそんな力量だけに依存することはできない。となれば、老年の持ちうる唯一な、他に卓越した能力は何か、忘却力である。余分なもの、不必要なものを自由に忘れ去りうる能力である。

いや、不必要なことだけではない。最高の極致は、弓の名人の第三例で示したように、自分のよって立つ基礎さえ放棄し、忘れ去る能力である。ただ、こういう話は、もっとも徹底した思考の世界でのたとえ話であって、それが直接に実際の社会生活に適応できるといったものではない。現実世界での忘却法は、もうすこし複雑で、それだけに俗物的である。

人は、特に東洋人さらに中でも日本人は、記憶だけを頭のよさ、博識だけを学者の本質と思いこむようなところがある。入学試験という、主として暗記力しか検定できぬ制度を、唯一の知力の検査制度と考えるのもそれである。

だが、私たちの頭脳には限りがある。むやみやたらに何もかも記憶できるものではない。暗記力は、ある点においては忘却力でもある。舞台で見せる例の暗記術とうのは、その前の暗記をすっかり忘却できることの能力の上に成り立っている。つまり暗記力には余分なものの整理力が、裏の能力として必要なのだ。

それに加えて次のような現象がある。暗記力の強い人は、奇妙にも創造力が弱いものだ。日本人は百科全書的な物知りをむやみに評価するが、そういうことで世間的にも、地位的にも、えらくなった学者が、実は本当に学問的な仕事は何一つやっていなかったとうのがまあ普通のところである。

試験の点だけよかった学生を残して学者にするという習慣が、今日の大学の先生の学問的不毛性を招く大きい原因になっていることは、もはや常識であろう。不必要なことはすっぱり忘れる能力こそ、一つのことに集中できる能力でもある。つまらぬ先例や他人の学説など忘れてしまう能力が創造力に連結する。学んで――つまり文字どおり真似て――ばかりいたのでは、先人の無味乾燥な通訳にしかなれない。無意味な中継者というのでは、本当の教育だってできるものではない。

脳の働きの中でも、老化とともに目立って衰えるのは、記憶力である。外界への適応力も駄目になる。しかし、判断力は容易に衰えない。創造力は、時代への適応という点で役にたたなくおそれがあるが、それほど衰えるものではな。とすれば、老人は忘れるということを欠陥はなく、長所として利用すべきであろう。不合理なこだわりをこだわりをなくすること。瑣末なことにとらわれないこと。それにまどわされないこと。いずれも忘却力を利用したら発揮できる長所である。

私のいいたいことは、この条件が同時に私たち日本人のえらい人、大物に対する要求でもあるという点だ。それは刑形式合理主義が煮つまっているヨーロッパ人には存在しない特色ある日本的思考だろう。いや、中国、それに日本も、ヨーロッパにくらべてはるかに古い文化的伝統を持っている。底の浅いアメリカなどは問題にならない。このような偉人観は長い文化の伝統が生んだ生活の、そして人生の真の知恵なのだ。

では、忘れることができない人間が、偉大な指導者にどうしたら「なれるのか。それが問題なのだ。日本には第一型、第二型の人間が多いこと、第一型、第二型が第三型より先に、地位につきやすいことは、すでにのべた。その型が容易に変化しがたい人間の性格であることものべた。だが要求さtれるのは、この忘却性上に立った第三型人物である。人望を求め、人をひきいていくのはこの型でしかない、とすればである。

私は、やはり、ここでも大山元帥の逸話を引くことにしよう。晩年の話である。大正三年三月十日の陸軍記念日にお孫さんが問うた。「おじいさん、総司令官というものは、どんなこころがけで戦をするものですか」

七十三歳の将軍は、いたずらっこのように微笑して答えた。「うーん。知っちょっても知らんふりをすることよ」(立野信行『新名将言行録五』)。オヤマカチャンンリンとして有名になった大山元帥の数々の奇行は、このような考えの上に成立していたのである。

だが、作為は人に見すかされる。大山元帥の「えらさ」は、この作為が身についてしまったという点だ。作為が自分になり、自分が作為になる。自分でも区別できなくなる。そういう境地ができ上がったことである。

元帥の臨終のとき、家人は何か口を動かしているのを見た。最後の言葉でもと、耳をよせた人に、かすかに聞こえてきたのは、あの満州の難行軍の歌、「雪の進軍、氷をふんで」のメロディであった。

2023.11.04記す。

西郷人気はぼけである P.82~84

大山元帥だけでない。明治の、私たちの心を暖かくする名将の逸話は、すべて、この「馬鹿」になる話で埋まっている。

若き日の西郷隆盛は俊敏無比の英才であった。人と激突した。しかも学者でも軍人の型でもない。現在ならまさに東大を一番で卒業するような少壮官僚の典型だった。その彼の全努力が、¥ぼけることに傾注され、あの茫洋たる大南洲翁が出現したのだ。

「どてら姿みたいな恰好で犬をつれて歩くような人ではなかった。たいへん几帳面な礼儀正しい人でした」あの銅像が建てられたとき、未亡人や彼と親交あった人は、そう抗議したという。そうかもしれない。だが国民は、西郷隆盛をまさにあの銅像のとおりに受けとっていたのである。

私たちが敬愛するのは几帳面な能吏の西郷隆盛でないはずである。東大出で頭のよい岸、佐藤首相にはさっぱりブームがおこらず、京大出の頭の悪い――というだれかの演出による――池田首相が人気を博したのと同じ理由であろう。

東郷元帥も、ぼけることに努力した人であった。政治にかかわらず、晩年の東郷元帥は簡素な別荘で下手な碁をうつことに楽しみを見出した。あの下手な字にも照れず揮毫にも精を出した。海軍記念日には、正装し、贈られたあらゆる勲章をつけて、自宅に押しよせる児童の旗行列の歓呼をうけて喜ぶ生涯であった。

何十年も碁をうちつづけついに一目も上達しなかったという相手役の話が本当だったとしたら、まさに達人というほかいいようが。その小児と化したような老人の栄光を傷つけたのは、時代おくれの大艦巨砲を主張する人々にかつぎあげられ、その影響力を行使したことであろう。

彼の栄光は戦艦三笠とともにある。それを忘れ去れとは酷にすぎた要求かもしれない。だが、忘れえないにしても、忘れ去ったという動作がどうしてとれなかったか。その栄光ある生涯のたった一つの汚点は、まさにこのことから生まれたといえよう。

大功ハ拙ナルガ如シ(老子)大智ハ愚ナルガ如シ(蘇軾)。中国の古い知恵は現代の日本で、もっとも健康な民衆の心として生きているのである。

※参考:大功ハ拙ナルガ如シ(老子)は中国古典選11「老子 下」(朝日文庫)P.51:黒崎記。

2023.11.21 記す。

生け花の乱れからでも「察する」 P.91~95

ヴォリンガーが主張してヨーロッパではまったくの不評判だった異質文化の理解法は、案外私たち日本人がつねにとっている方法ではなかろうか。最初に挙げた二例を考えていただきたい。歴史を否定することは自分自身を成り立たしめているものを否定することである。いわば自己の白紙還元でなければならない。

けれどもこの白紙還元はヨーロッパ人のいうような自己否定ではない。自己自身は毫も否定されていない。新しいものを作ろうとする主体は、あくまで自分自身である。過去を否定しただけだ。過去は現在の自分を作り出したものであり、それは必然的に未来に対する自分の方向をも規定している。そういう自分の過去・自分の経験を否定するだけである。だから経験以前の自分はちゃんと存在しているのだ。

ヨーロッパ人はローマの始祖ロムルスの伝統を見るように、狼などの獣の中に育てられ、狼の習性だけを受けた人間を考えたりするのが好きである。だが日本人は洞窟の中で、いっさいの外界と切断され、思春期を迎えた女性を想像するのが好きだ。このことは両者とも自分自身をそのように想定する欲望を持っているということになる。そしてその型がちがうということである。

明治の日本人が、これほどまでにさっぱりと過去を否定し、西洋に学ぼうとする態度を示したを見たヨーロッパ人は、そういう日本人なら自分たちの思いのままに動くと考えた。

たとえば明治初年、日本海軍が範をフランス海軍からイギリス海軍に切り変え、海軍兵学校の大改革を実施したときのことである。その指導に当たったのは、ダグラス中佐以下イギリスの将官であったが、彼らがクリスマスを休日に定めたのはよいとして、実にイギリス女王誕生日が祝日に制定され、それを日本人全将兵がうやうやしく実行するように強制されたのである。ヨーロッパ人の思い上がりというものを示す典型的な一例であろう。

明治初年、一時は七百人もこのようなお雇い外国人がいた日本である。彼らの給料は最高八百円。一円で二斗八升(約四十キロ)の白米が買え、下男下女が雇えた時代だ。数十人の召使を擁したお雇い外国人の豪奢な生活は大名に匹敵した。にもかかわらず、彼らはあくまで顧問であり、権力を握るものではなかった。明治政府の見識は高かった。当時の日本人の歴史否定と外国模倣は主体性の喪失ではなく、まさにその逆に確立のためだったといえよう。

しかし、この白紙還元という態度は、異質な外国文化の理解や摂取になると、また特殊な意味を持ってくる。つまり、異質な文化を理解するとき、みずからを白紙の状態におくことで、それを遂行しようとする立場である。すでにふれたように歴史を否定することは転換期に強く出て来る立場なのだが、日本文化は、この白紙的立場を常に保っているということを特質とするものだといってよい。日本に独自な「察し」と「思いやり」というコミュニケーションのあり方は、この白紙的立場の基礎の上に築かれているといえよう。いや白紙になりうる前提条件、白紙になるための方法として「察し」と「思いやり」が4あったといえよう。

襖(ふすま:唐紙)は日本独自な遮蔽物である。この物の働きについては、このあとの「親不孝論」の章にとりあげている。いま必要なかぎり、それに簡単にふれておこう。

襖はそれ自体障壁としての能力はほとんど持っていない。音は自由自在に通過する。幼児だって簡単に破壊して通れる。鍵はかけられない。和辻博士の定義を借りて、それを和風にもじると、襖という障害物が機能することが可能なのは、それを使用している団体の成員の間に、それを障害物・へだてとして尊重するという約束が充分守られているということを前提とするかぎりにおいてである。

しかもその約束が守られれば、この上なく理解が行きとどいた「水入らず」の生活がおくれるのだ。襖が閉ざされているかぎり、話し声が自然にもれて来たとしても、人はそれを聞いてはならないのである。成員の間には秘事がなくて、しかもあるという芸当はこうして生まれるといえよう。

襖が閉ざされている場合、それが入室拒否を示すのか、入ろうとするときは許しを乞えということなのか、合図をしてから入ってくれということなのか、単なる風よけのためなのかという区別が「察し」によって理解されねばならない。

そういう相互の「察し」がないときは、襖の「へだて」としての機能の発揮は充分ではなく、したがって、その成員の共同生活、それが家族である場合なら、家庭生活も円満に行かないということになる。うまく行かないどころか、そもそも共同生活自体が成立しない。弱い成員にはまさに生き地獄といった結果が生れるのだ。

では、どうして自分とはまったく立場がちがう他者の意志や感情を察することができるのであろうか。この場合、言葉は使わないから、言葉に代わるシンボルをうまく使うことが一つの手段であったと思われる。実証はできないけれど、鶴見俊輔氏などが生け花を夫婦のコミュニケーションの手段として挙げているのが一例である。夫が帰宅する。床の間の、妻が生けた生け花を見る。生け方に乱れがある。そこで夫は、何か妻の心に乱れがある、はてその原因は、と察するなどというふうにである。私はこの場合、妻が意識的に生け花の乱れを作り出すという技術を考え出したとしても、やはり日本的と見てよいと思う。たとえば姑の悪口を直接には絶対口にせず、しかも夫に自分の苦しい立場を訴えるというむつかしいことが、そうすることによって可能となるからである。

2023.11.19記す。