大和勇三『戦国武将人間関係学』

いまを生きぬく勇気と知恵 (PHP文庫)1984年4月15日 第1版第1刷

ニ部 低成長安定経営者・家康

家康の家臣・月給安く士気高し

不況に強い経営者型 P.118

戦国時代の武将たちは、他人の経営内容やリーダーの人物像はむろんのこと、各般の情報を集め合っていた。相手の内情をよく偵察しておかなければならないことは、今も昔も同じである。

うわさ話もよくやった。中には、かなりきびしい人物評もあった。「天下を取るべき武将としては、徳川家康はあまりにけちんぼである。前田利家のような、鷹揚な人でないと人心の収攬はおぼつかぬ」という種類の批評は多くの人の間で印象として受け入れられいたらしい。そんなエピソードがのこっている。秀吉の人使いをみていると、豪放に家来たちに高賃金を出し、厚い恩賞をズバズバ与えるというふうにみられているが、家康の場合は、その逆に渋くて、はえばでしいところがまったくないといういうのが定評のようであった。

しかし、豪放、大器の武将とうわさされた連中が、栄光の座に長く坐り続けることはできずに終わっているケースが多いのに比べて、家康の支配は日本にあまねく広まり、かつ長期政権の基をゆるぎなく築いた。ここに家康流の支配の秘密があるようだ。

家康のことを特に批判的にみていた武将の一人に、蒲生氏郷などがいた。彼は大たばな男だxtyた。会津で」百二十万石の大封を与えられ、家臣団へ知行地の与え直しをせねばならなかxちゅたとき、老臣たちが「案を練ります」というのにもかかわらず、氏郷は、「オレがやる」と言った。そして一万石と思う者には二万石か三万石をあてがい、そんな具合にして、全家臣の禄を割りふってみたところ、百二十万石でもアシがでてしまうプランとなった。老臣たちはアゴを出した。家臣にたくさん月給をやろうというのは結構だが、これでは「どうもしようがありません」。それで、「それではお前たちで配り直せ」となった。家臣団はこれを聞いて、年俸一万石の約束の者に、二万石、三万石とやろうとした氏郷社長の志をうれしく思い、実際にわが手にはいる禄は少なくとも、「自分が高く評価されていることに満足」したとある。しかしこんな氏郷の流儀では、大たばいっても、現実的にはやはり口先ばかり……ということにもなりかねない。

秀吉の年俸配分のやり方をみても、一見豪放で派手な事例はあったが、秀吉子飼いの家来たちの実際の禄高をみると、やっぱり秀吉自身の一族ないし、縁戚につながる武将たちに与えた年俸に比べてみれば、それほどの大禄を貰った者はいない。秀吉会社でも、大禄食んだのは「同族」である。

だがさて、家康の代表的家臣群の禄高をみると平均して秀吉の代表的家臣群の給与の半分程度である。地味で、大禄を食む人たちが少なかったのは事実だ。

2024.03.09 記す

安月給会社「徳川」 P.120

その一端をのぞいてみると、下表のような具合である。関ケ原合戦の前の諸大名と、家康の譜代の家臣の禄高を比べてみると、家康譜代は平均水準が低く、「家康会社は安月給」の風評をうら書きしている感がある。

徳川外様・譜代の禄高(単位千石)

| 徳川外様大名(関ケ原の役前、役後) |

| 前田利長 八三五 一一九五 |

| 伊達政宗 五八〇 六〇五 |

| 蒲生秀幸 一八〇 六〇〇 |

| 小早川秀秋五二三 五七四 |

| 最上義光 二四〇 五七〇 |

| 黒田長政 一八〇 五二三 |

| 池田輝政 一五二 五二〇 |

| 加藤清正 二五〇 五二〇 |

| 以下割愛 |

| 徳川譜代大名(関ケ原の役前、役後) |

| 結城秀康(家康次男) 一〇一 七五一 |

| 松平忠吉(家康四男) 一〇〇 五二〇 |

| 井伊直政 一二〇 一八〇 |

| 武田信吉 四〇 一五〇 |

| 奥平信昌 八〇 一〇〇 | 本多忠勝 一〇〇 一〇〇 |

| 鳥居忠政 一〇〇 一〇〇 |

| 榊原康政 一〇〇 一〇〇 |

| 以下割愛 |

関ケ原役以後では、外様がいよいよ高く譜代はますます差をつけられている。徳川一門の同族武将でも、家康次男の結城秀康、四男の松平忠吉がそれぞれ、七十五万石、五十二万石を領しているくらいで、一見して外様厚遇、譜代冷遇の知行のあてぶりで、井伊直政、榊原康政、本多忠勝ら、家康の影か手足のように働いた武将たちも、不平をかくしてはいない。、

この外様優遇の理由としては、西の大阪城に豊臣秀頼あり、天下の形勢いまだ流動的というなかで、家康を朋輩とみなす多くの外様大名の支持を求める「知略」が必要だったのである。

しかし、やがて安定期になると、家康は外様に与えたものを取り返すという手を怠りなく打っている。あとつぎがいないなどの理由で、大名のとり潰しになったものは、家康一代のうちに、四十件にも迫り、その上過重過大」の土木工事の負担は、これら外様」にかぶせた。表面、高給でも、負担は重たかったのだ。譜代はこの負課がなく、加えて、幕藩体制の強まりとともに、指導的役職、地位を与えられたことで、実質的バランスは十分にとられていたといえる。しかも、徳川の宿将・家臣は領土が小さ家かったが故に、自己の弱さを感じ、「常に相和して江戸と駿河を仰ぎ」団結の足並みをそろえたのである(山路愛山、前掲書)。家康ケチは政治の権略によったものといえる。

2024.03.09 記す

「高賃金、高能率」への挑戦 P.122

家康会社の賃金制度は、さしずめ今なら、派手好みの週刊誌記事の対象にはならないわけだが、家康社長は、賃金問題につて彼独自の見方をもっていた。その根本の考え方は、褒美で釣った天下の脆さを、歴史は示しているという信念である。

家康会社の賃金制度は、さしずめ今なら、派手好みの週刊誌記事の対象にはならないわけだが、家康社長は、賃金問題につて彼独自の見方をもっていた。その根本の考え方は、褒美で釣った天下の脆さを、歴史は示しているという信念である。

「足利の天下が早く乱れ、下剋上の戦国へ突入したのは、重臣までを、褒美で釣って、始めから、物欲の集団を作ったからだ。秀吉会社もやたらに褒美を出すが、オレは違う。それなしでは動かぬ家臣はいらぬと決心した。だが、力ある者は、それを伸ばせる舞台を作って与えよう」(山岡氏「徳川家康」より)

給与よりも、思う存分、志を伸ばせる舞台にしようというのがその心である。

石田三成も、彼の社長秀吉をまねて、家来には思い切った高禄を出した。島左近という豪傑を召し抱えるときなど、彼は自分の禄高の半分を与えた。気前が良くて、一見いいようであったが、友人の大谷吉隆が三成を批判していった。「気前がいいのはいいが、人間が欲でばかり動くと考えて、相手を尊重する心が足りない」(山岡氏、前掲書)。それに比べると、家康は月給外の最も大事なものに着眼しているとほめている。高い給与で、家来の「心を買うという気ではダメで、人を本当に重んじ、そのため会社は何をすべきかを良く知っていなければならぬという批判である。さすがの三成もこれで動揺するところがある。

現代職場の中での疎外感というものを、言い換えてみると、「管理社会の中での、精神と人格の大量死現象だ」と宮崎義一氏が指摘しているのは面白い。高賃金は「高福祉」の、一つの条件として機能を発揮するが、それで疎外のすべてを解決できるか、という問題になると、役に立つところが案外に少ない。家康の給与観は大きな波紋を高賃金、高能率主義に対し投げかけている。

家康の「人を重んじる」ということは。その内容が広い。「本当に重んじる」ためには、高賃金だけではだめだ。そのかげで、他にやるべき大切なたくさんの条件の展開を忘れる危険があることを、家康は警告している。

給料よし、労働条件、職場環境よし、人間関係もまたよし、会社の将来も有望、と何拍子もそろえられればそれに越したことはない。しかし、完璧にそろえられる企業がたくさんあるわけはない。

そんな中で、給与はそんなに高くはないが、社員士気は旺盛という会社があれば、だれしもその秘密を知りたくなろうというもの。事実、サラリー高ければ必ず社員士気旺盛だとも断言できにくい。必ずローヤリティが高いとも言いきれないのだ。

いずれにせよ、家康会社は、定評のある安月給だったのに、天下を支配した。その社員、幹部の団結力と士気の強固さは、群雄の経営を克服したわけだが、さてそのひみつは?

2024.03.09 記す

上は下の何倍も働く P.122

家康会社では、社員の人間尊重がまず旗じるしの一つ。社員の仕事への意欲をわかす動機づけとしての高賃金主義だけではまだ、不十分というわけだ。それを補完していくもののほうをむしろ重視したのが、家康会社の立場である。家康の考えた「労働倫理」の展開は?

山岡氏の「徳川家康」第十一巻竜虎の巻はなかなかの圧巻で、その中にこの中心的な考え方が描かれている。まず、社長自身のリーダーシップの確立目標は、「社員に惚れてもらうこと」にあるとする。

「大将というものは、敬われているようでその実、家来に絶えず落度を探されている。恐れられているようで侮られ、親しまれているようで疎んじられ、好かれいるようで憎まれている」「家来というものは、禄でつないではならず、遠ざけてはならず、近づかせてはならず、怒らせてはならず、油断させてはならないものだ」

ではどうするか。

「家来はな、惚れさせねばならぬ。別の言葉で心腹ともいうが、心腹は事理を越えたところから生まれてくる。感心させて感心させて、好きでたまらなくさせてゆくじゃ」

本当に、家康がこんな風にいったかどうかはわからない。しかし、ここにあらわれている、家臣団の社長に向かう精神姿勢は、多分にこのとおりである。また、家臣に対する社長の対応姿勢もそこをふまえていかねばならぬ。

惚れてもらうにはどうするか。実践いかんということになるが、そのやり方は、「家来衆より人一倍きびしい苦労に堪えていくことに一端はかかxtyている」という。たとえば家臣が白米を食べていたら、自分は七分づきか麦めしかを食う。家臣が五時に起きるなら、自分は四時にに起きる。そして家臣の体力を超える体力をもつ。下役が徹夜してやっているとき、上役がのうのうとねむったりしてはいかんということになる。ランランたる目をひらき社員を先に帰らせても、自分は徹夜」を二晩やってもへ平っちゃらというのが家康流にやり方である。「しかも分別も、節倹も、さらにもうひとつ、思いやりも家来に超える」。それでなければ、「家臣は惚れてくれぬ」。一言でいえば、大将としてのきびしい人間修養が第一。日常生活からしてきびしく生き、頭とからだと心の訓練は家臣以上にやっておく。家臣と競争するのではない。自己訓練をきびしくするのである。

戦場のリーダーシップをとる大将には、自己鍛錬に限界はないというのが家康の考えである。ある日家康は息子の長松丸(のち、秀忠)を弓で鍛える。まず、二十本をひかす。全部ひき終わると、また二十本追加する。終わって「もういいのか」と思うと、また追加させる。何度も繰り返して、ついにヘトヘトになった長松丸が、いつになったら「もうよし」と声がかかるかと、父の顔をみると、家康はいう。「大将はいつまでも、終わりなくひきつづけねばならぬのだ。わかったか」というわけ。

薫化といおうことばがある。いちいち、上から口や文書で、教化し、しつけるなどというのではなくて、日常の実際の行動から、考え方の実践の中から、しだいに、その人の周囲に深い感化を与えていくことである。それは、ちょうど、香を焚く薫りが、しずかに、部屋にも、物にさえも、段々と、深くしみていくというさまに似ている。薫化とのかかわりで、家康は、まず、その主体の確立の必要を指摘したわけである。こういうやり方をある人は「うしろ姿で教えるのだ」という。

2024.03.09 記す

レジャーなしの管理者く P.127

家康の主体性の確立主義は、譜代外様や士農工商のランクづけとなって現われる。高い地位を与えられたものほど、物欲の充足や、物質のたのしみの充実から遠ざかり、逆に、権威を積むための心身の鍛錬、無限の勉強の義務を負うものとしている。家康会社では、エラクなればなるほど、苦労すべきものというのが、社是である。地位、役職の高さ、重要さは、物的生活の充実とは並行していない。今の会社でいえば、ポストが上がれば、収入もふえるというわけだが、ポストが上がっても必ずしも、それが収入や物的生活内容と並行していないところがおもしろい。

士農工商は、上に立てば立つほど、自らを持するにきびしさを加え、下に降れば、社会的にはいばれないが、それだけ、美衣美食、物的享楽の余地は許されているというしだいだから、今の時代にあって低地位低収入の人のすくいのなさに比べると、かえって家康治下に社会的安全弁があったとみられる。ただの高賃金即高能率といった単純さでなく、権力者に自己鍛錬のきつい義務を負わせ下位者には息ぬきをゆるす。これなら、単純な立身出世主義の息のつまるふんいき気に、さわやかな風をとおせる。

俗にいわゆる家康の「鳴くまで待とうホトトギス」という隠忍主義は、「時間」での勝負に家康が強かったということを示すかもしれない。たしかに、家康は、その経営に当たって「時間」で優位を保つ例がいっぱいだ。何をしとげるにも、もち時間がゆたかであることは強い。

たとえば、秀吉に比べてみよう。秀吉はその管理体制をつくり上げるには、あまりにも慌しく慌しく、征服と体制安定の二面工作を同時並行させねばならなかったのに比して、家康には、個人的寿命も秀吉よりはるかに長く保てたし、その支配を、システム化するための、時間と余裕と、それを担える後継者たちを育てた。この点では、家康は時間に恵まれていたといえる。

信長は、目標への驀進途上でたおれ、秀吉は、目標へかけ込み、家康は、その目標地点から、内部コントロールのシステム化へ、早々と歩き出せた。このスタートの差は大きい。

経営者はまず健康で生命の運に恵まれていなければだめである。彼は若年のころから七十余歳になるまで馬にのり、毎日、弓、鉄砲を試射した。五十九歳、六十一歳、六十二歳のとき次々と義直、頼宜、頼房の三子を生ませた。彼は「大なる人間なりしと共に大なる動物なりき」と山路愛山も驚いている。

今の経営者もエネルギッシュであるということは必要な条件である。

2024.03.09 記す

家康の給与革命

低成長時代に活かせる家康の経営 P.129

前述の通り家康に先行する戦国武将信長と秀吉は、揃って積極的な量的拡大を目指した。しかし経営が大きくなる途中で挫折したのは天才経営者信長。後を受けて統一のスピードをあげた秀吉も晩年が悪く、最後には拡大主義の勇み足まで起こした。創造力あふれた秀吉の経営も二代とは続かなかった。つまり、戦国の積極拡大型経営者は天才、英才揃って二人tヴぉも末が良くなかったのである。

ところが家康は、量的拡大主義をストップし、内部充実の安定設計を目指して転換し、それが成功を収めて、十五代二百六十年の安定政権の基礎を作った。

だから家康経営の体質を見ると、量的発展をけろっと忘れたやり方である。低成長経営下、彼の家臣は、低賃金で足踏みし、たいした抜擢人事もなく、それでいて、士気旺盛に活動した。大事なローヤリティも失われなかったのである。だから家康の経営成功の秘密はどこにあったかをこの時点で正確に探り」とれば、八十年代の経営のやり方にも、示唆するものがあるはずである。家康は思い切った給与革命を断行している。

2024.02.22 記す。

働き甲斐を決める三要因 P.130

人間観察の達人徳川家康は、家臣が働き甲斐を感じる要因を次のように見定めた。(一)人は正しく持ち(ニ)正しく置かれ(三)正しく理解される。この三点にありというわけだ。

〇正しく持つということは

イ、経営目標への信頼、共感、期待それに対応する社内の人事システムと円滑な運営への安心感。社風の原点であるトップが醸す雰囲気への好感。共通の問題意識の共感。

ロ、給与=公正かつ適正な処遇。

ハ、仕事への満足と誇り。

〇正しく置かれるということは

、自己顕現の出来る職場、職務につくこと――創造力発揮の可能性の中にいるという自覚。

ロ、社会的評価を受ける状況にあること。

〇正しく理解されるとは

イ、いつも自分の能力の仕事に適正な評価を受けられる。

ロ、開放的コムミュニケーションがあり、下からの上昇コミュニケーションにも評価を受けられる。トップも中間の上役も耳を開いている。

ハ、横の集団メンバーの間でも公正な評価を受けられる。これは仲間関係がいいことでもある。相互理解が実感できて、そこから連帯感、有機的関係が生まれる。

ニ、正しい理解といってもそれは継続的理解であること。

上のように、人が喜んで働くというモチーフは何か、これを家康はあらゆる角度から見極めた。家臣の資質の上昇、TQC完了のあと、さて出来上がった家臣をそれぞれよくみて適材適所に使う。しかしそこで歩みをとめてはいけない。適所に置いても士気を旺盛にいつまでも保つには、そのあと、士気昂揚を支える方策をみんな実施しつづけなければ、社内はいつか低調となるとみていた。経営の命は長いのだ。カンフル注射のような一時的な刺激を与えるにとどまっていられない。

2024.02.21 記す。

高給主義に勝った家康の経営 P.131

しかしここに家康最大の泣きどころがあった。家臣たちにやりたくも豊かな水準の給与をわかつことができぬ。後進地帯の小規模経営者としての弱年時代から、これが泣きどころであった。じっくりと領内経営の強化を計るといっても、弱小国には限界が早くくる。のちの家康、つまり日本一の大領主となった時にも、経営の規模にかかわりなく限界はあった。全家臣八万五千人を社是の実現のため、一人も減員せぬという大問題に立って、経営を考えるとき、昔と同じように、大きくなったはなったで、なお生産性向上のテンポ(特に当時は農業生産性)が不十分であることを痛感させられた。

全日本の当時の米の生産高三千石、人口三千万人、徳川家の所領七百万石、そして徳川の<公労協は八万五千人。この八万五千人は、ただ数の多きを誇って、八万騎と称したものではなくて、天下の情勢がどんなに激変しようと、それに対抗でき、十分に制圧できるように、積み上げて計算された人員であって、これの保持は徳川の命題であった。

当時の戦国武将の間でも、徳川家中がその仕事の割に受け取る給与の少ないことは、時には軽侮のタネになった。秀吉家臣のうち、高給ナンバーワン、会津百二十万石の領主であった蒲生氏郷は、家康のようなしみつたれぶりでは天下を取ることは出来ぬといい放ち、前田利家のように、恩賞が大束に鷹揚でなければ、秀吉没後の天下を取りしきって行けるものではないといい切った。

だが現実はぎゃくであった。現に、蒲生家では、氏郷の方針で給与を厚く遇したが、氏郷は結局自分の手元のまかない料の乏しさで、彼の台所方はやりくりに苦労した。それほど家臣を厚遇した氏郷も、後に家臣の団結の紐帯を固めることが出来ず、家臣の内部対立を生むような素因を解消できなかった。高給、厚遇もそれだけでいいのかという点で、鷹揚な氏郷自身の行動が否定的結論を示した。

結局、家康の方針が最後の勝利を勝ち取ることになったのは、一つには家康が家臣に正しく持たす、という一点に大きな穴があったにしてmぽ、その持たせ方に果断な革命を起こしたことである。

二つには正しく持たすことに大きな傷があるならば、それを補ってなお余りあるその他の全条件を、残ることなく人事管理に導入して行くという方針を取り、その実際の展開がかなりの程度に成功した所にある。

2024.03.09 記す

第一の給与革命――給与の世襲制 P.133

家康は給与の支給法に一大革命を起こした。この革命は、若い時からその止むを得ざる苦心の経営の中で、その芽がきざしていたといっていい。

大阪の役が終って、徳川の平和国家の実現と共に、これがものをいった。極端にいえば、徳川政権の固まった後は、超低成長時代の開始であった。家康はこれに解答できるものを持っていた。

家康は前代の秀吉のやり方のもつ欠点をちゃんとみていた。秀吉はその量的発展拡大を社是とした経営者だから、この高成長経営者は、若手の大抜擢、高給与の支給を派手にやったかに見えたが、実は現代の月給と全く同じく、その人一代限りのものであって、これを世襲とせず、二代目の代には先代の禄高をばっさりと大削減をした。やるときも派手だが、切るときはまた無残であった。百二十三万石の丹羽長秀や甲斐の豊臣大名加藤光泰、会津の蒲生氏郷などの死後の事例を思い起こせば、これははっきりしている。長秀の死後は後継者長重に転封を命じ四万石をのこしてあとは、皆とり上げた。二十三万石の光泰も急死したあと、倅貞泰は僅か二万石におとされて、転封させられた。氏郷のその死後、倅秀行は百二十万石から八十万石を削られ四十万石におとされる転封となった。ところが家康は家禄の世襲制を採用することで、微禄少禄の嘆きを救済した。しかもそれが、運命共同体意識をつちかったのである。

こうして、徳川は二百六十五年の幕府のスタートを始めた。徳川公労協には、原則として定期昇給はない。しかもむろんベースアップもなかった。しかし家康は、その代りに大きなプレゼントを家臣団に与えた。譜代の家臣の給与を世襲としたのである。少給歯薄給でも満足できる者はつづいて家に仕えよ。だから、もういやだという者を除けば、徳川家臣は徳川の傘の下で代々葬式を出すことができたのである。文字通り終身雇用、だから、徳川なければ、われらもなし、運命共同体意識が初めて誕生したのである。

運命共同体意識といっても、これはまさに家康が最初に培ったものである。徳川家臣は世襲雇用によって、徳川の軒先から葬式まで出せたのである。これが家康の第一給与革命である。

2024.03.10 記す

第ニの給与革命――ポストと給与の分離 P.135

第二の給与革命は、もうひとつ、ポストと給与を分離したことである。ポスト、地位が上がらなければ、今の人たちの月給袋はふくらまない。しかし、家康は、地位が上がっても、給与は変らず、またその逆にポストが低くても給与は先祖以来そのままの高さにおいた。そこで、今風にいえば、専務取締役でも二万石の人あり、地方支店長でも十八万石の人ありという結果が出ることになる。

家康は現在の臣下の給与の高を、これまでの祖先代々の働きがもたらした結論と見た。それを受けとっている人間の能力評価とは切り離したのだ。つまり禄高が低くとも、能力があるものは、奉行などの役職に取り立てる。禄高が高くとも、能力の低い者は、それなりの役職にとどめるという人事をやっている。ここにも家康感覚の現われがある。禄が小さくて、重要なポストが務められないなら、お役料を思い切ってつけてやることにしている。

家康の時代には老中という職制はなかったが、後、老中職ができても、家康の大方針は、その老中職の規定に反映している。老中就任の条件としては、一つ、譜代の大名であること。二つ、管理能力の高いこと。三つ、(この三つ目の規定がおもしろいのだ)この条件は十万石以下の大名にかぎるということである。つまり老中になるためには、十万石を超えるとだめ、大禄の大名はアウトになっている。ここに家康の第二の革命の趣旨が後世にも固く守られているしるしがある。

2024.03.10 記す

ポストと給与と名誉の分離 P.136

家康はもう一つ、大事な革命をやっている。名誉を与えるというもう一つのやり方の導入である。現代の給与では、ポストが上がらなければ上がらない。出世しなければ社会的名誉も付いてこない。だから今の給与を良く見れば、ポストと給与と名誉とは、三枚ピタリと貼り合わせた厚紙に似ている。何気なしにこの「厚紙」を今の組織人間はもらっているのである。しかし与えるものを豊かにすることのできなかった家康は、ここに注目した。家康はこの厚紙のようなものを、三枚に剥がして分けた。ポスト、給与、そして名誉。この三つを今までは一人に与えていたが、三枚に分ければ三人に与えられる。かつては一千人に与えれば終いだったものが、こうすれば三千人に与えられる。家康はここに着眼をした。与えるものが厚くなければ、工夫して与えようぞ――という考え方だ。

だから高給者には必ずしも高いポストを与えず、高いポストには必ずしも高い給与を付与せず、役務や職務による手当はその役柄期だけのものとした。そしてポストも低く、給与も軽い者には、別の名誉を与えたのである。

※本給、資格給という給与体形の会社もある。

前述の家康側近の謀臣本多正信は、いかにも徳川のこの根本方針をわきまえていた男で、家康の申し出た増給を固く辞した。今でいえば、専務取締役筆頭という位置にいながら、わずか生涯二万石で終わっている。権力の中央にいた者ほど給与は低いという代表的サンプルである。それを意識した正信はよく家康に応えたといえる。

「禄高の安い高いは、能力とは全くかかわりはないのだ」と家康は、本多正信にはっきりといい切ってみせている。だからわずか五百石の京都所司代が出現しても、ちっともおかしくなかったわけである。

逆にポストもなく、給与も安く、しかも徳川家臣中の名物男として実績あった男の一人に、服部半蔵がいる。テレビによく出て来る忍術使いの元締めといわれる人気男は、いうなれば守衛長程度のポストであった。その禄高は五千石(のち八千石追贈)。ところが、彼のような知られた名物男は、地位、ポストとも低かったから、その他の大きな名誉を贈られている。服部半蔵は家康と一緒に、二十八人の社友と並んで日光東照宮に合祀されているのだ。徳川氏は名誉をもって酬いたのである。

家康の名誉の与え方はもう少し微妙である。たとえば、その直轄領に配置された徳川の代官は大勢いたが、そのうち、治世の業績が正しく上った者を挙げて、「十八代官」という特別に設定した呼称の名誉を与えた。

徳川十六将とか二十八将とかいわれた画像に描かれた功臣の一群もいる。画像には家康以下重臣ズラリということになっているが、同時に禄高も身分も低かった人物もこの中に沢山加えられている。大久保彦左衛門、渡辺半蔵などの家中の実績ある名物男達を重臣の列と並べている所が面白い。職制順に並べたのではないのである。

これはうちなる家臣への名誉の与え方の一例だが、全徳川公労協が、外部に対しては譜代の誇りを持たされ、また、外部の一部外様大名にもまた勲功や姻戚関係で、徳川の旧姓松平を称する特別名誉を与えている所も、家康の名誉の与え方の面白さをみる。

2024.03.10 記す

窓際族を出さなかった家康 P.138

家康の家臣観は、良臣とは、一つ、技術技能に達した者、二つ、心術豊かにして徳量ある者、いずれも大事な家臣だといっている。現代風にいい換えれば、職業的能力に達した者、あるいは特殊技能のある者。これはむろん良き家来である。これと並んで、人間的能力豊かな者、つまり仲間からも引き立てられ、付き合いでも暖かく円滑に受け入れられたりしている真面目な者ならこれまた大事な家臣である。

心づかいが良くできて、徳川に忠誠を尽くす者も、皆良い家来だというわけだから、仕事があまり出来なくても大目にみるということになる。一所懸命尽くす奴は皆良き家臣だ、だからくずはいない。いらない奴はいないということになる。

家康は、この両面を備えた男を、最も上クラスの侍としたけれど、彼は家臣を捨てなかった。しかも、無法の理由で追放をしていないし、いったん背反した者も時をへて復帰を許している。だから皆安心して、家康の家来業をやっていたわけである。

家康は人材を見る物差に、全家臣を包み込むようなものを示して見せた。つまり俺の家臣にはくずはおらん、無用な者はおらんのだという強いいい方をしている。だから徳川には窓際族はいなかったといってもよろしい。

家康のただ一つの失敗は「セックスケチ」だったということである。自分ではその方面にかなり発展をしているにもかかわらず、家臣のセックス行為にはひどく厳格であった。たとえば奥女中に文を付けた下級武士を追放し、しかもその監督者であった松平若狭介を追放している。これは家中から非難をうけた人事だったし、家康の欠点を見る。しかし、その他の理不尽な理由で家臣を切ったことはなかった。

2024.03.03 記す

行政改革無用の体質づくり P.139

徳川幕府はその行財政においては、行財政改革を考えることも全く必要としない、節度とシマリのある政府であった。家康は、自らの消費生活の素朴化を徹底し、これをまた幕府の体質としたのだった。衣食住全てにわたる家康の個人消費の素朴さは、むろんレジャーの面にも及んだ。そして徳川全家臣は、家康のサンプルに学ばざるを得なかった。

家康は、江戸城の玄関に穴のあいた古舟板を敷き、城内には金の金具などはいっさい使用させなかった。重臣達の屋敷にも、板塀をめぐらすことを禁じ、素朴な柴垣で満足させた。家康の外出の行列は、田舎大名の家老並みの貧弱さでへいきであった。万事お手軽は幕府の体質、と諸大名が陰口をいうくらいであった。

家康の食生活は、麦飯、焼飯、そしてせいぜい色よくつかったなす、これが彼のぜいたくの一つとPRされた。

一富士、ニ鷹、三なすびということわざは、これまで実は何のことかわからなかったが、これは家康の日常生活のPR文句であると見られる。家康のぜいたくは、色よくつかったなす

しかも家康は衣料の面でも、粗服で平気であった。家臣の衣服の上にも、規則を加えた。こうして徳川の全公労協は、「節約過剰」の消費生活に耐え、その一方で日常は心身の鍛錬に明け暮れることを義務づけられた。徳川家臣は、上級に行くほど、レジャーなし、自己修養の生活のみ、という形であった。こんな風に行財政改革は初めから必要のない体制を作って、家康は納税者達の税痛をやわらげたのである。支配層がいかにも篤実素朴な生活に甘んじているということになれば、税の痛みにも庶民は多少のなぐさめを覚える。ただし、物には例外がある。昇給なしの徳川家臣にも、五代将軍の綱吉の家来、柳沢吉保のように、大名に取り立てられた男もいるが、彼はそのエネルギーと誠実の全てを投じて、まさに献身的ごますりのできた男で、とても他の人がまねることのできぬことさえもやっている。

徳川家臣は、家康の素朴な消費生活の宣伝効果をよく納得したに違いない。家康は、上級武士には鍛錬だけを、下級武士には趣味のレジャーをちょっぴり許した。社会階層別に見れば、士農工商、上ほど鍛錬が厳しく、消費は素朴、下ほど、つまり権力に遠い層は、その逆を与えたのである。

また譜代と外様の正別を嚴にし、外様には大禄を与えても公課を多くし、譜代にはその逆を行なった。外様の行儀のいい連中には、松平姓を与えて、これをまた手なずけ、譜代には譜代の誇りをひろく持たせた。

2024.03.03 記す

戦国時代の高度成長経営者 P.141

石油ショック以前の、高度成長の時期に、そのかげで、時々、正直な経営者の怖れを聞いたことがある。何が心配かというと、毎年社員の月給を一〇パーセント以上次々と上げてきている。時には社員の方でびっくりするような二割、三割の引き上げもあった。今はどんどん業績が拡大成長しているからいいけれど、これから先こんな状態が続いていったらどうなるのか、という懸念の声である。またある業績のいい中堅会社の社長も嘆いた。高月給、大抜擢、高能率を旗印にかかげて、目下盛んにやっているようだけれども、ウケにいっているのは社員ばかりで、「社長は苦労だけです」と憮然とした表情で言いきった。高度成長の最中でもこの通りであったが、石油ショック以後ふりかえって見ると、あの時代のほうがむしろ異常であったという人もいる。

さて、戦国時代をふりかえってみると乱世の武将達は高度成長経営者であったおいえる。国盗り物語は明らかに拡大、拡張を目ざし、数量的発展に大名達が全力を挙げた物語だ。全国を治める統一政権ができあがってしまえば国盗り物語もおしまいである。統一政権の確立は大名の私闘を厳禁し、諸大名はその時点で獲得していた想像以上に膨張」を策することは不可能だ。後は領国の経営努力による質的充実をめざすよりしかたがない。安定統一政権がsできてもなお、生産性のひくい農業経済を踏まえて高成長を続けようとすると海外まで国盗りをやらなくてはならぬが、しかし、戦国武将たちには先を読まなかった人も多い。

信長も秀吉も無論高度成長経営者のチャンピオンであった。中途で挫折した信長も、織田の統一政権への行動が日本全体をおおうとき、さらにその後海外への発展、つまり数量的拡大をさらに考えていたふしもある。信長の弟子、秀吉は、それを受け継いだ。そして拡大発展政策の継続の勇み足をやったわけである。

2024.03.10 記す

家康の先見力 P.142

会津百二十万石の領主、蒲生氏郷は知勇勝れた雄偉の、きびきびした代表的な中年武将だったが、彼もたっぱりこの数量的発展の夢をふくらませつづけた。氏郷はお近江の国日野の小領主から出発して信長の下で功をたて続け、秀吉の代には伊勢の松坂で十二万石の大名となる。続いて天正十八年小田原攻め及び奥羽征伐の後、会津の国で四十万石をもらった。その後奥羽の一揆を鎮定してさらに百二十万石の大名に急成長した。典型的な成長大名である。

氏郷は伊藤平五郎という武将にやった手紙の中で、「武勇の者を愛し、禄を惜しまず御抱えなさるべく候。また御自分御加増あらば、家人にも加増遣わざるべし」と書いた。蒲生の社中は実際高月給主義であった。氏郷は百二十万石の領主となった時、自分で家臣の知行を決め、一万石をやろうと考えていたものには二万石ないし三万石と大束に決めた。しかし、集計して見たら自分の総禄高では不足になった。藩主の手元には米一粒残らぬという結果になったので、やむなく家老に」任せて、給与の決め直しをさせた。それでも藩主の手元には四万石位しか残らず、氏郷の台所はピーピーの状態で、家臣達は逆に藩主の台所のたしに、物を届けた。氏郷自身はやっとそれでやりくりできたという。

氏郷の高月給主義は大いに家臣達を嬉しがらせたけれど、家老達はこれで「蒲生家の軍役は成り立ち申さぬ」と心配した。氏郷は大志、大望を持っていたというが、もし乱世終了、統一完了となったとき、どうするかを考えていたとは思えない。

これを見ると冒頭に書いた現代の高度成長下経営者の嘆きを地でいったことになる。氏郷は統一政権達成後には蒲生家をとりまく条件がどんな状況になるかについての展望がなかった。仮に彼が天下をとったにしても、さてどうkぁ。賃上げ倒産か、海外侵略か。面倒な局面に打ち当ったかも知れぬ。

氏郷は夜話を好んだ。或る日、細川忠興や前田利長ら、仲間の武将たちの寄り合った席で雑談した折、太閤秀吉の他に天下の仕置きをやれる人物は誰かということになった。この話は先にちょっとふれたが、氏郷は「利長の祖父だ」といった。同席の前田利長の父、利家を名指したのである。その理由に彼は鷹揚、大気、禄惜しみをせぬといった。「徳川家康はどうか」ときかれて、氏郷は「彼は家臣の処遇ぶりがみみっち。あのやり方では次の天下はとりしきれない」といい切った。

ここには氏郷らしい元亀・天正の高度成長感覚が脈うっている。数量的発展可能十分の時期にその主流のチャンピオンとして伸びつづけた氏郷の目には、低月給でロマンチックな抜擢も見当たらぬ家康経営の地味さ、野暮ったさを感覚的に受けつけなかったのだ。しかし活気溢れる中年武将も、やがてくる全国統一の後の大名の在り方を予見しなかった。

先見力はむろん経営者の肝要な条件である。これは今も昔も変わらない。

氏郷に反して家康には先見力があった。彼は統一政権が確立した以後は好むと好まざるにかかわらず、もはや高度成長はなしということを早くから体で感じていた。家康の渋い経営は氏郷にコテンパンに批判されながら、堅実な安定成長期に処するために早くからその体質が出来ていた。彼はそれに固執した。だから家康の経営はどんな時が来ても、平気で耐えれる質朴な体制を取り続け、今でいえば、安定期になってから、俄かに行革や財政の立て直しなどという余計な手数は一切無用の安上がりの徳川体質を準備していた。渋くて地味で泥臭いことを我慢し続け、その代りに冬に強い体質を用意していたのだ。徳川氏の擁する米の生産力七百万石。天下保持に必要な旗本は八万騎。一人も首にせずに、この七百万石でやりくりする基本を固めていた。

氏郷は管理能力も高いし、社中へ施す情も深く高給与も惜しみなく与えたが、彼は将来の展望を欠いた。家康が最後の勝利者たれたのもこの展望があったのが一因だ。

2024.03.10 記す

家康を支えた家臣たちとその特質

潰しのきかぬタイプはソン・武骨派大久保彦佐 P.146

これからのビジネスマンは、自分の創造力を多角的に発揮できるように、大きい知恵袋を持ちたい。最低二面作戦ができるような、猛勉がやっぱり必要だということは、会社のためよりは、自分の成長発展のためである。二面作戦とは、二つの専門的高度の能力をつくることである。自分が発揮できる能力の場――つまり、社会的需要の変化が激しく、きのうあった需要は、今日はなくなり、新しい「社会的需要」が次々と生まれる。旧い需要が消えれば旧ベテランは捨てられる。新しい流れに対応するには二つ以上の能力、知恵を備えるべきである。

徳川家康の家臣団のその変転異動をみていると、やはりその感を深くする。「一つしか出来なかった」という点で、もっとも端的な事例となる人物の一人が、大久保忠教(彦左衛門)である。

彼は軍人としてその戦歴は長く、はんばなしい。天正四年(一五七六)十七歳の遠江、乾での初陣から、天正十三年(一五八五)二十六歳の上田城攻撃、慶長五年(一六〇〇)四十一歳、関ケ原合戦と従軍を続け、同十九年(一六一四)、元和元年(一六一五)大阪冬の陣、(夏の陣)への出陣をして、その功名をあげてきたが、いわば、武骨一点張り「絶対潰しのきかぬ存在」であった。

ところが、そのような能力への社会的需要は、早くも小牧・長久手の戦後から、家康みずからが大々名として安定した民政政治家の側面を強め、その家臣にも内政、経済、外交にその能力をもつ者の必要が増大しはじめるとともに細くなった。そしてこの「社会的需要」の新しい生起を十分見抜けず、しかもその能力を即応させる創造性をもたなかった家臣たちは、その昇進コースでの足踏みが始まった。

軍人家臣団の中でも、行政力という新しい創造力をもちあわせてそなえた人間は、それなりの成長を続ける」が、その創造力を欠いた人々はとり残された。

大久保彦左の不平不満と、その批判的行動とは、その「社会的バック」の変化からくる。多くの肉親たちの合戦での討死にや、山野に伏しての労苦、家族たちの苦難のくらしを思えば、近ごろの「うちの社長は、何かを忘れている」「小細工や、口さき上手の、要領だけの、チョコザイな小者ばかりを引き立てているじゃないか」という不平である。

また彦左の兄・忠世の子忠隣は大久保本家小田原六万五千石の城主だったが、慶長十九年、所領没収」をされて失脚をした。その原因といきさつに多分にからんで小細工していたのが、鷹匠あがりの新参譜代、本多正信親子の策謀だと彦左は書いている。

大久保忠世、忠隣ともに剛毅の武功派で、事務政治家の本多はソリの合わぬ相手であった。忠教がその「三河物語」に皮肉まじりに書いた当世出世するビジネスマンの条件は「かつて社長に弓を引いた男」「おべっか上手で仲間の笑われ者」「表面だけうまく立ち回る要領のいい男」「ソロバンかんじょうのうまいヤツ」「他社からきた新参者」ときめつけ、反対にあわれや、出世できぬ男の条件とは「忠節をつくすヤツ」「武に強いヤツ」「うわべをつくろえぬ無調法なヤツ」「ソロバンのとれぬヤツ」「長々と会社で同じ社長に仕えているヤツ」……いずれも、忠教は自分のことを書いてる。

彦左衛門忠教の忠誠をさせていた「誇りは、徳川会社が小さかったころの、「創業への参画の思い出である」(神保五弥氏「三河物語」)それに当時小さかった企業内の上下関係のへだてのなさ、心の通じ合いへの懐旧の思い出だった。

忠教の役職、俸給をみると、武蔵で二千石を貰っていいたのが、本家の改易のトバッチリで、一千石にされて三河へ移され、五十五歳で槍奉行、七十三で旗奉行、七十四歳でやっと二千石に復す。

大久保彦左は、譜代の名門に生れながら、数々の戦歴がありながらこれで終わる。さしずめ、今の企業マンの中で、彦左の人物像を求めると、いないでもない。オクターブの高い言動、常務もヘッタクレもなし、ボロクソにい、友人扱いし、上もただ逃げるだけといxtyた「豪傑」像である。

こういう傾向は、何も下級家臣団の武功派だけに、潜在したものとは限らず、上級武功派の、しかも徳川会社の屋台骨を背負ってきた人々にもあった。

武辺一辺倒でなく、その器量が政治家、民政寒、行政官としても幅のあった上級武士でも、新しい、「社会的」「社内的」需要の生起に伴って台頭してきた後輩、「新規参入」社員への反感を、最後にはかくそうとしなかった。

徳川四天王といわれた、徳川の創業から、盛業成長期までの苦闘の先頭に立ち続けた榊原康政、本多忠勝、井伊直政も晩年は、うちに憂悶を抱えていたらしい。康政さえ、その死の床に見舞いにきた、社長家康の使いに向って、精いっぱいのいやみを言うのである。

三人衆は、軍事と政治とが一つになっていた時代の終わりとともに、形の上では有力大名となっても、「地方探題役」として本社の沖すから去った。時代の推移を象徴するかのようにである。

家康の関東入国当時と、関ケ原以後の人事異動および、昇給表を点検すると、時代の移りと人の移りがわかる。

まず武功派の移り変わりである。大坂の役の最期まで、家康の側にあって家康とともにその創業の功をたてたメンバーの社内の地位の動きを一人一人点検してrみると面白い。

秀吉に命ぜられて、天正十八年(一五九〇)家康は、関東に移された。この関東への配転は、いわば秀吉による左遷命令である。家康は親代々基礎を固めてきた東海五カ国を去って、北條氏の旧領、伊豆、相模、武蔵、上野、上総、下総の六カ国に移るように命じられたのだが、一説には、今の会社の中でいろいろ人事の下馬評が流れるように、初め秀吉は家康を北條征伐の関東に移すことにより、家康が北條の残党の抵抗でアタフタすることを期待したともみられているが、いずれにせよ父祖伝来の地から追い出して難問をかかえているポストへ、左遷したことは明らかだ。秀吉は、家康の旧領地に腹心の大名を配置し、家康の背後には佐竹氏のような秀吉側との友好大名をそのまま置いて、対家康締めつけ体制を作ったともいう。

このいきさつはしばらくおくとして、関東入国ごろの家康の家臣団の新領地配分をみると、当時の家康会社の社員名簿序列をうかがうことができる。一口にいうとこの頃は、まだ武功派の全盛時代である。

2024.03.04 記す

四天王の一人・井伊直政 P.150

まず上級家臣団の禄高をみると、徳川四天王の一人といわれた井伊直政が十二万石(上野箕輪)、同じく本多忠勝(上総大多喜)、同じく榊原康政十万石(上野館林)、家康の三男、結城秀康十万石(下総結城)、大久保忠世四千五百石(相模小田原)、鳥居元忠四万石(下総矢作)、平岩親吉三万三千石(上野厩橋)、酒井家次三万石(下総臼井)、大須賀忠政三万石(上総久留里)、松平康貞三万石(上野藤岡)、奥平信昌三万石(上野小幡)といった具合の配置である。

禄高からみると、四天王といわれた酒井忠次の子家次は、榊原、本多、井伊の三人に比べてはるかに年俸は少ない四天王四人のうち最上席だった酒井忠次は、このとき家康会社を辞任して、その子家次の代に変わっていて、四天王は三人衆の時代、つまり榊原、本多、井伊の時代になっている。余談だが、この三人衆の昇進ぶりをみると、かなりテンポが激しく、家康会社の実力主義人事の一端が顔をだしている。

これに先立ち、酒井忠次と石川数正が三河時代からの譜代の家来の最上席、惣先手侍大将であった。石川数正は豊臣秀吉にスカウトされ、天正十三年二出奔して、豊臣会社に走った。今でいうと営業の専務が相手会社にこっそり引き抜かラたとうな事件である。からは次の年、和泉一ヵ国十万石の大名となる。徳川会社が動揺したのも無理はない。数正の出奔で、徳川会社は社内機密がもれることを恐れ、軍制」をすぐに改正したりする。残った忠次は天正十六年、老齢で退任、代わってせがれがあとを継いだ。関東入国のときはすでに三人衆時代となったわけ。

この三人衆をみると、忠勝、康政は直政よりも年齢的には十三歳も年上で、しかも三河以来の譜代子飼いの勇将たちであるが、直政は家康会社での社歴も短く、しかし「つぼみの花のごとき侍大将」などといわれた二十三歳ごろから、頭角を現わしていたが、このときもう家康会社のナンバーワーんに昇進をしている。若手が先輩を抜いていく場合、大てい微妙な空気が流れるのが普通だが、しかし、この三人衆は、チームワークがよくとrて、それぞれ、仲よしだったという。実力主義も正しく展開させれば、本来の機能を十分に発揮できることはここにその一例がある。

2024.03.11 記す

十六将といわれた人々 P.152

家康の家臣団には四天王、三人衆の他にも、十六将とか十八代官とかいう呼称が使われている人々がいるが、この呼称はいわば正式の役職以外の社員評価の一つであって、家康は黙認して意識的に使わせたようだ。

だれがどう数えたものかはわからない。オレは四天王の一人とか、十六将のメンバーだ、などというのは今でいえば、名刺に刷れないあやふやな名誉呼称である。ビジネスマンは「長」という名が好きだ。長という名がつくだけで、生きがいを感じる存在もいるが、十六将とか十八代官などという呼称は、いわば、職制、役職とは関係のない、専門分野の実力マンの評価を別途に表現したものといってよかろう。そこで、社内地位や禄高は低くとも、そのエキスパートたる別途の誇りに生きることができる。この誇りをいたわった形ののものが、この種の暗黙に流布した呼称といえようか。(もっとも、武田氏、北条氏なども二十四将とか二十八労将などとやっていたようだ)。

徳川十六将図というのが、今日もたくさん残っている。そのメンバーには区々のところもあるが、四天王も含め、酒井忠次、大久保忠世、大久保忠佐、渡辺守綱、榊原康政、内藤正成、蜂屋貞次、平岩神吉、本多忠勝、井伊直政、鳥居元忠、松平康忠、高木清秀、鳥居直忠、服部半蔵、米津常春の十六人があげられている。

残っている他の画幅によると内容に異動があって、他に内藤清長、鳥居元信などの名がみえる。この十六将の内から、高禄を与えられ、大名となったりしている人びとを除いてみると、十六将みんなが必ずしも、地位も禄高も高くはない、老若まぜこぜなのが面白い。

たとえば十六将の一人服部半蔵は遠江の国で八千石で終わっている。これは伊賀忍者の頭領などと誤り伝えられた武功の士であr。また、内藤正成は、弓と槍の達人で武蔵埼玉で五千石を与えられたにとどまってているあが、いずれも家康創業のころから数々の決戦に勇戦して死生の境をスレスレに歩いた人々だ。禄高は上がらずとも十六将といわわれば満足感をいだいたに違いない。今の経営の中でも職制によらぬ名誉呼称などを発明し、採用してみてはいかが、士気高揚にはプラスになるかも知れぬ。

2024.03.11 記す

政略家・本多正信 P.154

吏僚派の政治家、帷幕の政略家、本多正信は、武功派から目のカタキにされた人物である。

正信の経歴は変っていて、三河に生れた鷹匠あがり、幼児から家康に仕えたが、一向一揆に加わって家康にそむかい、その後追放され加賀に流れこみ、松永秀久のところにいたこともある。

天正十年にゆるさて、やっと復社をした男だが、この男が復社してから数年ならずして家康のふところ刀となった。

天正十年は、本能寺の変が起こっている。十一、十二年も怒涛狂瀾の年、秀吉が柴田勝家を討ち、秀吉と家康は長久手に戦った乱世もクライマックスの年である。

しかしこの戦い以後、天下の乱れ、一応おさまって、徳川会社の体質は秀吉治下の大々名となる。そして一時的には内政を重視し、かつ外交戦略にその知恵をしぼるという、いうなれば情報時代、情報判断の必要度の高まった内政時代である。

それに応じて正信の行政能力や智謀が段々とものうぃいはじめる。関ケ原以後はこの傾向がいよいよ強まった。かつ二代将軍秀忠」への政権の橋渡し時期という政治政略の時代でもある。正信がその波に乗って家康の謀将として、舞台に上がったのも全く時代の動きに応じている。

もはや、軍事と政治は明らかに分離され、しかも軍事は後景に立ち、政治が前景に立っていくという時代である。正信のような男はむろん、武力派の連中からみると、武人としてはまったくお粗末というほかはなかった存在で、復社してから、姉川の合戦では簡単に戦死しそこなって、ぶざまさがバカにされたが、その一方、家康の側近にくると、家康の判断を助けるのに才を示した。

甲斐の経営でも才腕をみせたといわれている。彼の大先輩である石川数正や酒井忠次の二人がいなくなると、大久保忠隣と並ぶ行政官にのし上った。関東入国後、家康は正信と青山忠成と内藤清成の三人を関東総奉行として、新しい町づくり、村づくり、領国の晋組織づくりに活動させた。

徳川家臣団の禄高でみた序列では、大久保忠隣は上野の羽生、正信は相模の甘網にそれぞれ一万石を与えられているにすぎず、四天王はじめ多くの武将と比べると、関東入りのころは4まだ社内での地位は軽かった。だが、大久保忠隣と並んで、返り新参の官僚派、本多正信の二人が対立しながら、幕府創業の指揮官として段々その重みをましてくる。関東入国のときの徳川社員名簿をみると、まだ武功派全盛のあとを残しているが、その陰で行政官僚派が出初めの様相を示している。

三人衆からみればそれらの連中はまだ全くの末輩にすぎないが、三人衆の能力の社会的需要はすでに中間的に一段落し、一方行政官僚派の能力は社会的需要の幅が段々ひろがりつつあるのを感じとることができた時期である。関ケ原合戦の終結から大阪冬の陣、夏の陣の終結までの約十五年は、この傾向の漸次拡大の時代である。

しかし、榊原康政ら三人衆は関ケ原合戦以後の論功昇進に大きな不満があったらしい。外様大名の優遇、あるいは有力武功派の面々の地方転封による中央政治からの疎遠化など、からだで感じた不満だったかもしれない。康政を水戸二十四万石に転封しようとした家康の申し入れを辞したという説も康政がすねている気持ちを物語る、とみることができる。

一方、正信はこれも大封を辞退して、地方に出ず、二万石ばかり貰った。これは正信が社内情勢を鋭く感じとり、大封を受けずとも、中央権力に近いポストを占めた方が利と、賢明な計算をしたのに違いない。

康政は慶長十一年(一六〇六)病の床にあった。見舞に来た家康の使いに対して「それがしも最近は腸がくさってこのような始末になった」と精一杯の皮肉を言ったという。これはかつて、軍議の席上正信が口出しを」したとき、康政は、「お前みたいにミソだるか、塩だるの勘定しかできないような腸のくさった者

宿老本多忠勝も正信ぎらいの一人で、日ごろから、「腰ぬけ」と罵倒し、「大名狂言の役者みたいなヤツ」とさげすんでいた。忠勝の気持ちは「学問などするヒマはなかったが、社長の金言をしょちゅう承っておったから」「一国を治めるくらいのことはオレだって心得ておるわい」というところにあったろう。返り新参の後輩、しかも知恵だけで伸びてきたヤツ、と正信が腹にすえかねた存在に映った。まして、高禄も貰わず、ろくな役にもつけず、ときには地方在勤もさせられた大久保彦左のような中級武士の怨念が、どんなに激しかったかはいうまでもない。家康も、この怨念を知らぬはずがない。社内システム化の中に怨念晴らしのポストづくりを考えて、巧みに社内の悪気流を処理する手を考えるべきだった。

家康は大阪の役後、元和二年の春四月、七十五歳でその生涯を終るが、続いて側近第一号、本多正信が同じ年の六月に七十九歳で死んでいる。家康の死によって、家康と秀忠の二元政治は解消し、秀忠一本の時代がくるが、ここにくるまでの徳川家臣団の内部の実力のありどころの移り変わりは、やはり組織マンというもののもつ、ある種の運命を思わせる。

2024.03.11 記す

木には枝、人には派閥 P.157

現社長が、その後継者とおぼしき人物をはっきりさせると、現社長をとり巻いている上層部の人々も次の時代をになう人に接近を始める。ビジネスマン心理は、いつも実力者についていないと損だ、という俗な計算に敏感である。

後継者がはっきりしないときは、自分たちがそうだとおぼしき実力者たちに多角的に接近をして「投資」し、その嗅覚を働かせながら、変化を読む、今の会社の中でもこんな傾向がある。

秀吉が秀次を後継者と目したときは、秀次の回りにそれをとり巻く重臣たちがいっぱい集まった。やがて秀次失脚と決まると、そのとり巻きの人々があわてて、秀次との関係を逆に必死になって消そうとするあわれな努力をすることになる。秀次の場合は、その罪を問われていただけに、そのとり巻きたちが一層狼狽したのもみじめであった。

さて、徳川家康の場合も後継者としてその子秀忠に征夷大将軍をゆずったとき、やはりそこには大御所家康の側近と、将軍秀忠の側近という二色の流れが現われた。

秀忠は、家康の引いた政治路線を忠実に、ひたすら進もうとしていた人で、家康の分身として水も漏らさぬ関係であったのに、なおかつ重臣の力関係には大きな変化が起こってくる。

家康が関ケ原の合戦で勝利をおさめ、豊臣家を滅ぼしたあとは、統一のプロセスでその戦功を誇った武功派はすべて後退し、安定政権づくりの中央吏僚派のはなやかな登場ととなったが、彼らの後継若手がその地歩をがっちり固めるのは、将軍秀忠のときである。

今の会社でも、現社長派とか専務派などというとり巻き人脈や「お派」があったりし、先を読んで別の派閥にくびをつっこんだりする連中もある。人が集まると派閥はつきもの。ちょうど木に枝があるようなものだ。

若いくせにこういうところに鼻を突っ込むのが好きな連中がいる。しかもだれかが新しい「政権」を確立すると「旧政権」の主要メンバーを大体一掃して、自己中心のメンバーをこしるのだ。枝はまたそれぞれの小枝をその人脈とする。

2024.03.04 記す

新旧権力の交代と家臣の心得 P.159

英雄さえも渇求したものは権力である。ほかのことは省みる余地がなかったみたいだ、と歴史家は書く、「形式的」に権力の座を降りただけで、なお実権をしっかりと把握しているくせに、その形式的権力委譲そのものにさえ寂寥感を持つというケースがある。

豊臣秀吉が、その甥秀次を建てて関白としたのは、いわば形式的に自分が太閤という名の会長になって、後継社長を立てたようなものだ。本当の代表権はむろん秀吉会長の手にあった。そのはずなのに、文禄元年正月、諸大名が京都の聚楽第にいた秀次のもとに、まず祝詞言上に参集してそのあとで、太閤のやしきに祝いにくると、秀吉はこれを「順番が違う」と不快がった。

だから、加藤清正がまず、昔どおり秀吉方へ第一番に祝詞言上にでてきたのをみて、秀吉はきげんを直したという。秀吉よりさらに用心深い家康を父親にした二代将軍秀忠が、むろん、細心に行動したことはいうまでもない。慶長十年(一六〇五)、家康は、征夷大将軍の職を秀忠に譲ったあと、自分は静岡へ退いて、庶政を秀忠に専決させたが、大事の決定にはむろん介入した。

秀忠は、慎重にふるまって、大事の「決済」は全て家康に仰いで「大御所」と尊んだ。秀忠はこんなふうに恪勤これつとめたのに、それでさえ、家康のカンシャク玉をくらうことが度々あった。元権力者の心境は複雑である。秀忠は秀次の先例をふまえてみて、自分が将軍となってからは、いっそう家康との関係では苦心し、時に焦慮もしたというわけである。会社内の政権委譲がたとえ肉親の間で行われ、しかも本当の代表権を前社長たる先代がにぎっていても、なお二元政治の場合には周到な注意が必要だといってもいい。それを忘れると、時々大トラブルが大会社でも発生することが現代でもある。たとえば、会社の合同を、新社長が専決して、会長には事務報告にとどめたために大騒動となり、その結果、新社長は辞任、会長の社長復活となった事件もある。

こんな場合もあるから、今の若い人たちは表面の形式的関係だけをみて、ヘタな行動はせぬがいい。もはや、実験は新社長にあり。会長は、権力の座を去ったなどと打算的にみたりすることはやめよう。こういうケチな打算で、行き届かぬ行動はしない。いずれにも人間的に上手に接する。短見的計算で、「もう関係ない、関係ない」とばかり、マナーやエチケットを決してケチらぬことである。去ったと見られるトップの人物のほうを、むしろ重視しているくらいで安全が保てる場合も多い。

(本章は山岡荘八氏「徳川家康」、北島正元氏「徳川家康」、藤野保氏「徳川幕閣」、尾池義雄氏「関ケ原大戦の真相」、中村孝也「家康の臣僚」、辻達也氏・中央公論社版「日本の歴史13」、日本放送出版協会「日本史探訪」、岡谷繫實氏「名将言行禄」、「大久保忠教「三河物語」などによるところが多いことを付記します)

2024.03.04 記す

家康を育てた地縁

時と所を得た信長・秀吉・家康 P.162

草木でさえも小さな鉢に植えておいたのでは大きく育たない。土壌が悪ければ、茂りも貧しくなる。その逆もまたいえる。人間もそのおかれた環境や、社会構造の違いによって、育ち易くもあれば、育ちにくいこともある。

個人の才能や器量がすぐれていてもそんな外的条件が人をしばる。これは、現代の産業界にも事例をあげられる。たとえば労組でさえもそうである。同じ苦労をしていても、小さな労組の委員長は世に出るチャンスにとぼしい。大労組の委員長はその舞台に立つ、というだけでもチャンスがある。

やることの内容はほとんど同じように備わっていても、小さな鉢の中ではソンであり、大きな鉢の中にいたほうがトクである。逆に大きいところでは競争もはげしいと思うが、同じ競争は小さなところでもそれなりに行われる。それに費やすエネルギーはほとんど変わらない。

人物の運不運に大きなかかわりをもっているのが、その生れた生活環境や、その社会構造であるという側面から、戦国武将たちの経営と、そのよって立った時、所の条件とを関係づけて観察するのも興味があろう。

戦国時代にきそい立った武将たちの中で覇をとなえた支配者、織田信長、豊臣秀吉、それに徳川家康の三人が、尾張とそれに接した三河とう、中部地方の地域に固まって輩出しているところが注目される。人物の器量や能力では、上杉謙信とか、武田信玄とか、同じく特級に属する武将も活躍した中で、この三人が中央に覇権を確立できたのもそれらの活躍舞台という条件が、多分にかかわっていたといえるであろう。

2024.03.04 記す

三河・松平郷とその人間集団 P.163

戦国時代の諸国を分類すると「先進地域は近畿とその周辺、中進地域は瀬戸内海沿岸・北陸・中部地域、あとは後進地域である。いったいどの地域に生い立った強豪が、覇権を握るのに一番都合がよいのだろうか」。まず後進地域の才能はほとんど没落を強いられる。財力もとぼしい。ある程度まで成長したら中央へ飛び出して勝負することが絶対必要なのだが、「当時の落差はあまりにも大きすぎた」「中央の権威は地に落ちてしまっているが、観念的にそれを崇拝」して、「むだなことに神経を使いすぎる」という傾向をもつ。、

先進地域では「有能な人材が集まりすぎてい」て「互いに足を引っぱり合う」。しかも「先進地の領主は案外財力を集中できない」。かえって町人と農民が富裕になっていて「頭もよく自信もあるのが出てくるから吸い上げるのが困難に」なる。結局中進地域が一番有利でここは「先進地と後進地の長、短所のすべてがそろっている」「能力ある者はその長所のすべてを利用できる」。しかも、「この地域に住む人びとのあいだには、まだたくましさも残っている」「ある程度の合理性も理解できる。先進地への劣等意識も強くないから、権威へのおびえもない。財力も相当にある」(「敗者の条件」)という見かたである。

三河の東隣には、駿河、遠江、右隣は尾張、いずれも温暖で物産が豊かな中進地帯である。その間で三河松平郷一帯は中世的な結束に生きていたが、しかし、同時に米のとれる地域――中進、先進地帯への進出の衝迫が生じるのも不思議ではない。山国の生産性の低い土地にはそういう外的発展への望みをいだかせ、そこに積極的気風をつちかう、必然性があった。

しかも利害よりも情感で固まった一団は、そのまま資質を心棒とし、「先進地帯にあるような軽快んさ精神」とは背中合わせの感激性や辛抱心、忠誠心を内に深く蔵しつつ、広がっていく。これが家康を中心とした三河の家臣団の性格である。

2024.03.05 記す

逆境で育った耐性と感受性 P.163

今の愛知県は、昔の三河と尾張の国をあわせている。矢作川をむかしの国境としてみると、その左右では、両者の性格ははっきり違う。「三河側は律義、そして、ひっこみ思案といわれ、愚直という表現を使う人もある」「これに対して後者は積極的で、はしっこい等々」とある。(祖父江孝男氏「県民性」)P.161参照。

後年、徳川の家臣団が、たとえば、秀吉の家臣団に比べて、ずいぶんと禄高も平均的に低い水準にあって、なおかつ、その士気旺盛で、勇敢度、ローヤリティ度も抜群に高かった秘密をささえる条件のひとつがここらにも、うかがわれる。安月給でも、士気旺盛という今でいえば、「奇妙」な現象、奇蹟みたいなことが、厳存したのが徳川の経営である。

しかも、この情誼の集団をひきいているのに家康というリーダーはもっとも的確な、素質と性格をそなえていた。

家康は、三歳にして生母、於大(おひろ)と政治的事情で生別させられ、六歳になると三河を離れて、他国に流寓させられる。織田家の人質、今川家の人質としての少年家康の生活は長く、人質生活の中で、彼は力ある者の酷薄さを見にしみて知る。この悲劇のくらしの中で、家康が身につけたものは、感受性の深さであり、耐性であった。苦労しないものにはわからぬ苦労に目がhいらければ思いやることのできる感受性が養われ、深まっていく、人間としての成長である。

世のうら表がわかり、ことの陰影に敏感になれば、人の心のヒダも読める。日の当たる人生だけを、ふろ上がりみたいな顔を渡っていくだけでは、人の心の悲しみや哀感ンい気がつかない。

家康が今川家に仮寓したのは、八歳から十九歳まで。そのとき家康の随行者は約百人もいた。人質といっても大きな家に住んでいた。が、今川方から生活供与してくれる手当ては、ずいぶん切りつめたものであったので、家康は費用不足に苦しんだ。岡崎居残りの鳥居忠吉がやりくりして、衣類や金を送ってきたのでやっとこさ日を過ごせたという。家康の実母も衣類や菓子をよく送った。こんなふうに、暮し向きがとぼしかっただけではない。今川の家来も、その領内のものも、三河のせがれには冷たくて、孕石主水などという地侍は、、家康の鷹狩りで林を踏み荒されると、家康にけんつくをくわした。家康は野超え山超え遊び歩いてワンパクをしていたが、なお辛抱したり、我慢したりする小事件にぶつかっていた。家康は孕石にいじめられたことが、よほどくやしかったと見え、後年彼に復讐をしている。

逆境にいきた人だけが知るもう一つの効用は、本物の忠誠、友情をその逆境の中で発見できるという点にもある。逆境の中におちた人物の回りには、本当の「友人」しか残らぬのが世の常であるが、家康はその悲劇の中に情誼をいよいよふかめて結束していく家臣団の再発見ができる。

後年、家臣の中でいわば、専務取締格の石川数正が家康会社から脱サラして、ライバル会社、秀吉の幹部」となる事件が発生するが、この事件を除けば、三河衆のローヤリティをうたがわせる目立った現象はすくない。

余談だが、東京から、ほんのわずか離れた神奈川県の内陸、山添いの地帯にいってみると東京の勤労青年の一部にみられるような、枯れ葉なみの、乾いた心情とはうって変わって、湿潤性の高い情感の勤労青年たちの素直さ、朴直さにゆき当ることがある。今でさえもそうである。まして戦国のむかしには、商業経済への傾斜を色濃くみせていた尾張の国のさむらいと、山国三河衆とが、きわだった相違をみせていたことは想像のほkさであろう。

三河衆といわれたさむらいたちは、今のビジネスマンにとっても、参考になる活動への刺激条件にいくつかとりまかれていた。生活的に、マイナス要因を化して、プラスに出来るような刺激的条件である。

2024.03.12 記す

士気さかん、"家康会社"の秘密 P.168

そのひとつは――少々、飛躍した話になるがビジネスマンには貧乏、辛抱、女房の三つのボウが大切だという意見がある。つまりこの中の貧乏などという条件も、うけとり方では、いい薬で、仕事や向上意欲をかきたてるためにプラスに転化できる。そういう要素があるということである。個人ばかりではない。会社の場合も適度の苦しい刺激的条件に取り巻かれて緊張しているときのほうが新しい技術が開発されたり、ヒット商品が創造されることがある。

家康会社の立地条件は、二つの強い会社、一つは新興ながら技術革新がすすみ、かつ、商業への傾斜をみせた、はでな富裕会社、織田と、もう一つは、伝統的名声によりかかxtyてはいたがその実力の花を早くからさかせていた富裕会社、今川と、以上二つの強力会社の、いつもいずれかの側から脅かされつつ、その中で、生きつづけねばならなかった、という次第で、緊張と用心深さとは、家康会社の成長のためには、ぜひとも、つらぬかねばならぬ社是であった。外交方針も、特殊な性格をおびてくる。「律義で用心深く、忍んでいくという基本の上に家康の体外態度はいつも装われつづけていく。強い相手の間にいきていくための知恵である」。家康の家臣は、家康好みの通り、いつまでも「素朴さを守りつづけていて、豊臣期の大名になっても、農夫くさく」「かれらには他の大名を魅了した永徳も利休も南蛮好みもなにもなく」「自分たちの野暮と田舎くささをあくまでもまもった」おどろくほどの「織豊時代のニオイと無縁の集団」であった。(司馬氏、前掲書)

いわば、一見、保守的であるが、しかしその人間観には、他の群雄が、領内に残しておいてよかったものを失ったのに比べれば、家康と三河衆は残すべきものをがんこに残していえるかも知れぬ。

今の総体の経営の内部で、ささやかれ、問題になっている疎外感は、ますますこれからもその度を深め、深刻な局面をさえみせつつある。塩田丸男氏は、これからの経営では「人間不信がさらにつのり」、外部大衆の感覚が企業の内部まで変え始め、「競争意識からの解放」が社員の間にひろまるなど、「社内均質化」が進むだろうと見ているが、その間に、潜在的に要求されているのは、若者、中高年者の別なく、もう一度職場の中に、「友情」や「人間味」や「思いやり」や「連帯感」や「情緒」や「情感」の復活を思う願望である。

徳川家康と三河衆との人間関係の中には、このなくしてしまってはいけなかったものものが、始めから強く存在し、それが、経済成長ならぬ徳川の成長のプロセスでも、消失していなかったということがいえそうだ。しかも、それが今日、これからの経営を人間的に」し、長期の安定繁栄にとってますます大切なものになりそうだという点を注目しよう。「技術」に強く、「資本」に強いのもいい。しかし家康の経営には、「人間」に強いところがうかがわれるのだ。

石油危機とエネルギーコスト増大につづき、賃上げ大幅化と人件費コストの増大の二つの危機要因をかかえて、戦後初めての大不況に当面している現代経営が、低賃金で、かつ士気旺盛の家康会社の秘密のうらをのぞいてみるのもプラスであろう。

2024.03.12 記す

家康の「律義さ」・外部の人間を惹く魅力

信義を貴ぶ精神 P.171

徳川家康の経営活動に目立つ特徴のひとつに律義さがある。この律義さの特性は、フォロアーシップの条件のひとつである。一つの経営での、上役、下役関係ばかりではなく、会社同士の間でも、一方が協力会社、下請会社、傘下会社ならば、親会社、兄貴会社に対して、弱い立場からのフォロアーシップの発揮の必要がある。家康の経営も、フォロアーシップの聡明な展開で、保身とその力の伸長をはかった。

律義、忠実、正直、献身、表裏内誠実さはだれの目にも快く映る徳性である。国際的政治の場からはじめて、一経営内、人間関係に至るまで、この行動条件の備わっていることを示さぬと、外部の信用をかちとれない。"お行儀のよさ"が定評になることは経営にとって大きな必要事である。

よく、謹直にわき目もふらず勤め上げたサラリーマンが、その結果は、それだけでよかったともいえない場合も多い。サラリーマンの出世の世界には、黒い渦がまいていて、その渦の中を泳ぎ切るには政治性、かけひきなども必要で、「悪いやつほどよく眠る」「まっとうに生きても必ず幸せになるとは限らない」などと、フテ腐れて考えたくなることもたしかにあろう。しかし成功や出世の世界のうら側がうす汚れていようと、律義、忠実、自己犠牲的誠実さの「定評」をとり、多大の犠牲を払い、努力を注いで「律義の行動に生きてみせる」ことを放り出しては、フォロアーシップそのものを放り出すことになる。

信義に生きぬき、律義に行動せねば、気持ちがすまぬという人々もいる。無論そいう本物の正義に生きぬいてきている会社もある。そういう人間、会社が、大衆的人気のマトになる事例もすくなくない。

たとえば――

さる有名な作家も明治の軍人は戦場でさえもケジメを尊ぶ律義さえがあったと指摘していた。戦場は勝つための殺傷の場であり、狂気のごとくにふるまう凄惨な場である。しかしそんな戦場でも、明治の軍人たちは豚一匹を調達するにしても、ちゃんと持主を確かめ、正当な値段を交渉できめてきちんと金を払ってからはじめて食べたという。勝手に豚を殺し、あとで持主に不当な小銭を渡して、それでカッコだけつけておくという、いい加減な事は明治の軍人の気質に反した。こういうもって生れたような律義さ派、やはり、人間的評価を高め信頼をかちとれる。これに反して、戦後、特に最近における海外で日本人のエコノミック・アニマル的行動が、いたるところで総スカンをくわされはじめているのも、いってみればこの信義の感覚の薄弱化が要因である。

律義とか信義の行動原理は、これからの世の中に経営が生き残るためにはもやはり個人と等しく重要である。外に向っては洗練された対消費者感覚を示すことはむろんのこと、もっと広く文明的環境にも、責任を持てるような企業行動を示す姿勢を、備えねばならぬ時代となりつつある。

大衆的批判をあびせられている企業は、そのリーダーも、その中核となる人々も、自律的な律義さにその目をやっぱり開かなくてはならない時代になっている。さやがまっすぐになったら剣はピッタリとおさまる。「まっすぐなさや」に似た大衆は、今それにあう剣「企業」を求めている。

2024.03.12 記す

付け焼刃でない行儀 P.173

家康の律義さはやはりフォロアーシップのの発揮が必要であった過程で最も濃厚に発揮され、それがしかも五十年も続けられた。これは稀有のことのようであるが実はフォロアーシップの立場の人たちは、大なり小なり、あるいは二十年や三十年は、その職場生活の中で、家康流の何分の一かを実践しているのだ。これがフォロアーシップの本質だ。家康もその発揮の必要のなくなった時期には、いわゆるタヌキおやじと化す。これは信長が死んだ真空状態のときや秀吉没後の空白状態のときにそれが現われている。だが五十年も律義であったということとそれは矛盾しない。「必要がある時は五十年でも辛抱する。」(司馬氏)のが政治である。

五十年の律義ぐらしの定評が、その空白の時期にも、なお十二分に働いて家康覇権の道を広く開くのに役立った。だから、律義にやっていて商売になるけェ、などといっている連中は、生涯小者で終わる、ということを家康は身をもって示している。

むろん家康の人間的条件には、現実主義的な素早い立ちまわりや勇猛果敢さもあったし、戦略、武略、策略のウズの中をスルりとすり抜ける柔軟性もあった。だが「律義な殿」という定評は家康をささえて来た重要な条件であった。

家康の前半生は、強大な勢力の間にはさまれた弱小経営者だった。だから外交方針は善隣友好、両側の強者に対する聡明なフォロアーシップ、すなわち律義さをもってつらぬいたのもゆえなしとしないわけだ。

東側には大国今川あり、西には新鋭の郷国織田あり、その間にあって家康のフォロアーシップはまず東側に注がれた。

駿河、遠江、三河の国の今川義元会社がまだ一見強盛とみえたころ、家康は今川のわば下請会社のはしくれであった。義元社長はそのシエア拡大のため京をめざして西上を始めた。

当時の政治地図からいうと尾張の織田会社は中小企業のようなものとして、今川方はむろん尾張を軽視していたにちがいない。ところが桶狭間の奇襲作戦で今川会社はその弱体を天下にさらした。今でいうと実力なき一部上場銘柄の大会社が破綻をし、二部上場の織田会社がにわかに人気銘柄となったようなものであろう。

ところが今川の下請会社家康は、そのになってもなお今川の協力会社であることをやめず、織田方の前線と対峙をしていた。義元社長の戦死後、尾張と三河の国境の城を守っているということは、今川ざむらいにとって尻に火のつくような心細さであった。

今川の諸将が本国へひきあげたあと、最前線には、残る守将は少なく、家康の先祖以来の城であった岡崎城も、その心細いロケーション(立地)にある城の一つだった。今川ざむらいが城代となってこの城にこもっていたのだが、家康はこのときとばかり、岡崎へ帰城してもいいところを、容易に岡崎には帰ろうとしなかった。たまりかねた今川の城代が、城をすてて、駿河へ逃げ帰ったそのあとで、やっと岡崎へ戻った。今川社長の許可がない以上は、本来は帰れないなどと言い続け、その岡崎が、捨て城になってはじめて入城という名目を立て、しかもその事情を後継ぎ社長、今川氏真に報告している。

その律義さ、正直ぶり。これは演技であったが、ここには家康流の用心ぶかい計算があった。義元社長亡きあとをついだ二世社長氏真が、どの程度の人物であるか、また今川の重役陣の器量いかんを考え、義元社長没後の今川会社が、再びその力をもり返す場合をも考えた用心深さが家康にはあった。

そのくせ、家康は、一方では織田方の残した弱い山城などを攻めとっては、三河を固めていたのだが、この家康の「あくの強い正直さ」、ローヤリティの演出は、駿河の今川本社でも高い評価が与えられた。

2024.03.12 記す

義理堅さは敵も味方にする P.176

しかも敵方の織田方でも、バカと思われるくらい義理堅いやつと、評判をとった。今川の敵対会社、織田も、機略によって義元を討ったとはいえ、尾張一国を十分治めきってはいない状況で、むろん、三河に進出するという余力のないころであった。いわばその政治地図の空白な部分で、家康は「律義さを見事演技した」といえることになる。しかも家康は、二世社長氏真に再び西上を策することをすすめたりしているが、やがて氏真に文武の才なく、その器量の小ささを知ってから、家康はやがて転換をする。氏真社長がまごうことなきバカで、重役陣も彼を見捨てていると確認してからの転換である。彼は工夫をして今川家から人質をとりかえした。そして新興会社織田の協力会社への変身である。しかし今川二世社長氏真がやがて甲斐の武田に亡ばされたあと流浪の身となったとき、その氏真を家康はなお客として厚遇したという。一方への旧義を忘れぬ律義さというのが新しい同盟者にも好感を与えたという点は、フォロアーシップの実績をかせいだとの効用である。

後年信長が死んだあと信長の諸将が子信雄を助けようとしなかったとき、家康は一人すすんで信雄を助け、強敵秀吉とも戦った。しかしひとたび秀吉に降参したあとは最も忠実な協力会社としてのフォロアーシップを発揮し続けた。秀吉はこういった。「信義を以て人に称せられし人を御するの道は吾もまた信義を以てこれを待つのみ」。ここでは律義の定評が相手にも同じ反応を起こさせる効用を示している。クソ丁寧にお辞儀すれば、相手もつられてお辞儀するみたいな話だ。

「しかし律義をつらぬくには、演技でも大きな犠牲と献身的努力がいる。

「家康が正直さや律義さを演技したといっても、信長の西向き会社の大発展に比べて、家康会社が遅々としたシェアの拡大(三河一国三十万国)しかできなかった事情の一つは、織田会社の軍事行動を助けるのに忙しすぎたということがいえる」(司馬氏「覇王の家・下」)。家康は信長に対しても誠に忠実な番犬であった。ローヤリティの発揮もまた献身的でなければならぬという悲哀である。

2024.03.13 記す

金ケ崎の決死の「忠節」 P.177

信長は律義な協力者を頼りにするとともに、その援助をたのむときにはその律義さを当然のこととして軽く考えるきらいもあった。最もいい女房の愛情が、実は努力して獲得したものなのに、いつのまにか昔から当然そうであったもののように慣れて思いこむのと似ている。しかしその境地になれば、また全面的に信頼しきったともいえそうだ。

信長は永禄十三年春、京都を固めたが越前の朝倉義景の帰服工作成らず、遂に出兵した。徳川家康も八千の軍勢を引きつれ、これに協力したがその背後から、近江の国の浅井長政が朝倉方に通じて起ち、信長軍はハサミ討ちされる形勢となった。浅井長政は信長の妹お市の方の夫として、信長の義弟であり、永禄十二信長が京都に上ったときには、彼も有力な協力会社の社長として信長の戦列にあった。しかし長政の父、久政は信長ぎらい、朝倉との長い同盟関係にあり、結局、長政は久政に従って親子ともども朝倉に呼応した。折柄、信長軍は、はじめ金ケ崎城を、ついで天筒山城を攻め落し、いよいよ朝倉の本拠一条谷に攻めこもうとする矢先であった。さすがの信長も、まじめな良将、長政を信じ、自分の妹、お市の方の夫としての愛情もあってか、情勢判断の目にこのときはくもりがあったといえよう。

信長はこの合戦では命からがら逃げ出した。これを金ケ崎退陣という。信長の生涯の一つの危機であった。しかしこういうときには、信長はきわめてドライである。真先に戦線離脱を始めて、あとの方針は残る諸将に命じて処置をさせた。前進は易いが、後退はむずかしい。そのむずかしい総退却の軍勢のしんがりを引き受けることは困難中の困難事であった。そのしんがりを木下藤吉郎が引受けた。が、家康もまた軍議の席ではしんがりの引き受けを申し立てた。律義をつくすことの辛さである。死もかけなければならならい。

信長の軍令では家康を守って諸将は第二軍として、若狭に逃げるようにしたが、家康はあとに残る藤吉郎を見殺しにはできなかった。一条谷の朝倉勢は本隊が温存されており、追撃を受けるしんがりせん滅のうきめをみかねない。「あとに残る藤吉郎には日ごろ陰口、悪口を言い続けてきた仲間の諸将も、頼むぞ、頼むぞと藤吉郎の手勢に決別のことばと一緒に、銃器、弾薬、食糧などみんな与えていった。しんがりの将は花や供物をみんなにささげられる墓守のようなものであった」(吉川氏「新書太閤記」)。

藤吉郎は金ケ崎の弧塁にたてこもる。ここで家康は、また秀吉と一緒に決死のとりでにたてこもって、ともどもしんがりの役目を果たそうと藤吉郎に申し入れをしている。ここいら辺に家康の律義さが躍如としている。だが協力会社の社長の決死の協力をこばんだ藤吉郎は追撃する朝倉勢に奇略に富んだ動きを見せ、しんがりの役を終ったあとで、やっと虎口を脱すると、木下勢は「死ぬな死ぬな命びろいは早い者勝ち」と励まして二日二晩の不眠不休、やっと京都へ逃げ帰った。

協力会社の社長として、兄貴会社の犠牲になろうとし、かつ金ケ崎に立てこもった秀吉には最後までうしろ髪を引かれる風情で去ってゆく。そういう家康のやり方が信長の諸将にも好感を与えたに違いない。

2024.03.07 記す

姉川の合戦を勝たせたもの P.179

金ケ崎退陣に続いて家康の実直さを示す元亀元年(永禄十三年改元)の姉川の合戦の折である。姉川の合戦は朝倉義景と浅井長政の連合軍、それに対して信長、家康の連合軍の対戦である。家康はここでも無理をして五千の軍勢を引き連れて協力する。だがそのころの三河をめぐる政治地図を見ると東に武田信玄の脅威をひかえ、本国の経営に内部固めと戦力の充実に多忙なときであった。家康はものすごい無理をしているとみえた。

姉川の左岸に陣をかまえた織田勢は、浅井勢約一万に斬りたてられ、先陣はもちろん二陣、三陣まで討ち破られ、信長の本陣まで危なくなった。そのとき徳川勢は、朝倉の主力部隊と激しく対決し、遂に朝倉の大軍を動揺させ、その動揺が浅井勢にも伝わった。信長軍はそれで危機を脱した。その結果、後年姉川の合戦は家康軍なくては信長の勝利はおぼつかなかったといわれた。こうして家康は姉川で織田を助けるとすぐに本国へとってかえす。これは本国も手を抜けないような状況下、「ムリをしていたンです」という無言のPRにもなる。

甲斐の武田が滅んだあと、信長は諸将に恩賞を与えた。滝川一益に上野と信濃二郡、川尻秀隆に甲斐、森長可に信濃四郡、徳川家康には駿河一国を与えた。家康への恩賞はいかにも少ない。ところが、家康は大喜びをしてみせ、答礼に信長を訪れる。受ける信長は「家康は欲の小さいやつ」と思い、わざわざぎょうぎょうしく答礼にくるとは律義なやつと安心する。家康の律義の計算だ。

行儀のよさが企業の生命だということは戦国時代も現在もかわらぬ。不況下、業績悪化して金融筋に見放される経営とサポートされ続ける経営がある。そのわかれ目になるのがこの特性だ。不況下総合商社がその傘下系列店を再編成するとき、振い落とす店は、行儀の悪い店だ。支払いがいつも遅れ、返品がいつも多いなどというのが点をつけられる。

(本章は司馬遼太郎氏「覇王の家)、吉川英治「新書太閤記」、山路愛山「徳川家康」によることが多いことを付記します。

2024.02.23 記す。

情報化時代をのり切る原型・家康の「洞察力」

情報判断能力の重要性 P.182

アメリカは情報化時代の先頭を切って最多数の情報をその手に握っている。アメリカの持っている情報はその量と質においてどこの国にも負けない。だがそのぼう大な質量共に優れた情報をかえながら、アメリカの世界政策は必ずしも思わしい成果を挙げなかった。たとえばベトナム政策である。その故に世界一大量のコンピュターの所有国の情報力が、とかく問題にされ、コンピュターそのものの威力についても批評を受ける。何が問題なのかといえば質量ともに豊かな情報をふまえての情勢洞察、事態の判断に欠点があるということだ。

情報化社会を生き抜く原型はまずこの質量ともにすぐれて豊かな情報を消化する判断力、洞察力の洗練が至上の命題ということになる。

徳川家康の経営行動を支えたものの一つにやはり鋭い情報判断力をかぞえなければならない。

家康の行動を見ると情勢判断がすこぶる明敏である。その明敏さの上に適切な行動が選ばれる。家康の場合はやはり現代の情報化社会を生き抜くための先駆的一例として大いに注目していいものがある。家康の場合はやはり質のいい豊かな情報の収集の上に、家康流の明快な判断力を加えて経営戦略を展開している。

質のいい情報、量に優れた情報、この二輪の上に明快な判断力がのる。ここに情報化社会を生き抜く最もわかり易い原型がある。家康の場合はこれに加えて最も現代的な情報の出し手としてのPR能力の高さも注目される。

家康の対外的情報の吸収ならびに放出振りのあざやかさは現代企業もまた、大いに学ぶところがあるといっても言いすぎではない。

2024.03.14 記す

家康の虹を描く情報網 P.183

家康は多角的な情報網を整備していた。その情報網の一覧表は次のような多彩である。徳川政治の中軸部につながる情報網というのは四つのチャンネルを考えることができる。その一つはいうまでもなく側近のエリートグループである。しかしこれは家臣団の中から適切な選抜によってつくりあげる点ではあまりとりたてた特異な情報チャンネルとはいい難いかもしれない。どこの現代企業も、トップに対してそれを絶えず補佐する情報側近グループ、ないし機関がついているということはよく見られるからである。

しかし家康は虹を背負う経営者であった。家康のその虹とは第二、第三、第四の情報グループの存在である。その第二グループは学識経験者というグループである。当時は僧侶と学者がそれに当る。家康の側近のあってその第二チャンネルをになっていたメンバーには天海や崇伝の名が挙げられ、学者には林羅山などの一連の名が挙げることができる。

この第二チャンネルも実をいうと現在の政治家あるいは経営者が持っているチャンネルであるかもしれない。だが家康の持っている虹が壮大なのはさらにもうひとまわりの外郭に豪商のグループがあり、そして文化人のグループがあり、技術者のグループがあるということであった。

豪商には茶屋四郎次郎、淀屋常安、後藤庄三郎、角倉了以、今井宗薫、湯浅作兵衛、文化人には本阿弥光悦、技術者には中井大和などの名が挙げられる。(藤野保氏「徳川幕閣」参照)

家康がこの第三グループを友人としてしっかり持っていたことは現在の企業の場合よりも前進といってよろしい。これらの人物はいわば生きたコンピューターである。しかもコンピューターができない情報の選別能力を備え、しかも情報の出し手、徳川方の政略の路線に乗って、意識、無意識にかかわらず、情報の放出者としての重大な機能を併せて持っているグループである。

これらの人々の特色は、本来、中立的であり、かつその著名度の」高さに従って交流できる範囲が広く深い。どこにでも、立ち入っていけるのだ。しかも、それぞれが一業一技一能ある人びとであって、いわばそれぞれの道の達人である。達人は一事に通じる達人であっても、その視野は広く深く及ぶという特質を持つ。この人たちの情報選択能力の高さはコンピューターなどの比ではない。選択能力の高さは持っている情報の質の高さを示すということになる。その人たちの多角的な情報はすべて厳しい選択を経たものばかりである。精巧なろ過器といった機能を備えている人たちである。このようなグループの特色は側近グループの内的組織よりも利、不利両面の情報をふまえて出てくる情報のチャンネルであるという意味で、ときには側近などが知ることのできない苦い情報にも接近しているといえる。これらの独特の情報ルートが家康情報網の優秀性をいっそう深めるゆえんであった。

第四のグループは外国人の協力者たちである。この情報チャンネルに属する人々は、イギリス人ウイリアム・アダムス(三浦按針)、オランダ人、ヤン・ヨーステンらの名があげられる。海外の貿易、経済、外交、情報情勢は、こういったチャンネルの活動で十分に消化することができた。

家康の情報ルートはコンピュターなどで武装されてはいないが、大量のコンピューターにも増して、その重要な機能を果たしていたことは申すまでもない。

2024.03.07 記す

家康の判断力の元は感受性と幅広い知恵 P.186

上のような多角的な情報網から吸い上げられる質量共に優れた情報をふまえて、それを判断するすばらしい能力が家康に備わっていた。家康の判断能力を洗練させた事情ないし条件は何か。家康の判断力の鋭さの秘密を解き明かさなければならない。

明治の財界指導者、伊庭貞剛氏などは本当の経営者というものは失意の浪人生活の味を知っているという条件が必要だといい、その人にそれが大きなプラスを与えるといったが、さて家康の場合も人質暮しという前半生の逆境を経ているし、又その後に続く弱小企業主としての辛酸もつぶさになめてきた。この期間に彼がその身につけたものは深い感受性である。これは、人の心を把握するには最適の鏡である。

家康の感受性は逆境の時期における多数にの苦い経験、体験、それに加えて勉強の時間を持てたことにある。ケンが百も並んでいる敏感なピアノのような働きを家康に与えたのは、この体験と学習である。感受性はそのケンが軽いタッチでも敏感にいい音をだすという働きに大いにかかわりがある。

家康の時世の洞察力は、この人間把握力の上にしっかりした花を咲かせる。人間の裏と表、あらゆる角度からの切り口の様子を理解し得るところに、世道人心の帰趨を知る条件がある。人心をつかめずしてなんで世の中の動きがつかめるものぞ。

2024.03.14 記す

家康の情報能力の展開 P.187

家康の洞察力とその行動には情報社会を生き抜くための原型があるといったが、その具体的展開の成功例をあげてみよう。

一五九〇年、(天正十八年)秀吉から家康関東に国替えを命じられる

一五九二年、(文禄元年)文禄の役始まる

一五九七年、(慶長二年)慶長の役始まる

一五九八年、(同 三年)豊臣秀吉死す

一五九九年、(同 四年)前田利家死す

一六〇〇年、(同 五年)関ケ原合戦

上のような簡単な年表をにらみつけてみよう。ここには家康がいかに豊かな情報をその手に握っていたかがわかり、家康洞察の優秀性を示す展開過程がこの年表に潜んでいる。

そのいきさつはこうである。家康の関東移封は、正式発表は天正十八年七月である。むろんこの転勤命令については、それ以前に内示があったにちがいない。

北条攻めの完了のあと、関八州を家康に進上しようと秀吉から申し出があったのが、その前年の十七であったという説もあるが、今でも企業内の人事異動でいろんな噂がとぶように、当時家康もふっとすると奥羽地方にとばされるのではないかという噂がとんだ。

この国替えはむろん秀吉の積極的な意志に基いたものであることは、客観的条件をみればよくわかる。

家康の旧領は、庭さきのように手入れをしてきた先祖累代の根拠地である。そこから引き抜いて、ごく最近まで敵地であり、かつ治安が乱れるおそれも十分にある新領土に移すということは、明らかに家康戦力の低下をねらったものとみることができる。

しかも秀吉が家康に与えたのは関八州でなく六ヵ国にとどまり、周辺にはしかも必ずしも親家康色を持たぬ、秀吉腹心大名がとりまいている形であるし、もうひとつ主城の決定については秀吉が口をさしはさんでいるなどという噂もあった。その通り、既成の小田原をさけて、新開地江戸に、居城を定めたところにもそれがうかがえそうである。(北島氏、前掲書)。果せるかな家康の家臣団はいきり立った。中にはこんどこそ秀吉に決戦を……と勢い込む強硬派もたくさんいたが、家康はそれらの空気を少しも意に介せず、さっさと新任地に異動を開始した。

2024.03.14 記す

「左遷」されて貸しをつくる P.187

この家康の行動にかかげた年表で見る通り、微妙な政治動向の底流を十分のみこんだ上での動きが感じられる。家康は、秀吉のバカ気たプロジェクト、来るべき「文禄の役」への準備が着々と整っているということを、十分知っていたにちがいない。その情勢をにらんで家康は貸しを作った上、その貸しを利用して、秀吉のプロジェクトへの協力を回避するタネとしようとする決意がうかがえる。

ひらたくいうと、「私を辺地に左遷したのはあなたですぞ、大変なひどいところに追い出しておいてとんでもない大プロジェクトに協力をしろとおっしゃるのは少々ご無理、新任地の開発を急ぎ奥州への備えを固めるため当分は大したお手伝いはできませんぞ」といえる状況を作りあげるために家康は不満をおさえて配転に甘んじ、その不満を上手に逆用した節がある。

文禄の役、慶長の役を通じて家康の戦争協力は実質的にはきわめて少ない。家康は戦略の参謀役を務めたにとどまり、朝鮮半島の戦場には家康の旗下の軍隊は、そのかげをみせなかったのが印象的である。家康が作った秀吉への貸しがモノをいったのである。

家康は来るべき文禄の役というプロジェクトに関する情報を、詳細にわたって入手分析していた。その結果のたくみな政治判断は、関東への国替えを甘受して、協力拒否の口実するこであった。朝鮮への進出についての協力のうすさを見て家康の側近にも、秀吉への思わくを気にかけるむきさえあったが、家康は平然とそれを聞き流した。客観情勢の微妙なところまで計算した上での自信がそこにあった。果せるかな家康の戦力は一五九〇年代を通じて丸残り保存された。

とろがこの間、豊臣譜代大名並びにその与党的協力大名の戦力だけが、はんはだしく傷つくことになった。この力のバランスの上に立って家康はやがてやってくる決戦、関ケ原にそなえることができたといえるであろう。片や全く無傷の戦力関東勢、片や傷だらけの豊臣与党、と対照的な状況は関ケ原合戦の帰趨を、十年前にすでに決定していたといってもいいすぎではない。

家康情報能力発揮のすごさが、こんなところにもあるのだ。

2024.03.14 記す

家康の師・武田信玄

信玄の新しい経営理念 P.191

武田信玄の経営の特徴は「六割勝利主義」にある。信玄は三十八年間にわたる戦場生活に、不敗を誇っていた。川中島での宿敵上杉謙信との対決は十一年に及ぶ、持将棋みたいに勝ち負け不明だ。そんな例外はあるが、特級の名将である。彼の経営理念は、「戦の勝ちは、五分いけばそれが最上で、七分の勝ちは評価すれば、中程度だ。十分に勝って完勝すれば、それは下である」ということにあった(「名将言行録」)。」「はてさて、それはなぜか」と尋ねる人に、信玄はこう答えた。「五分勝てば、はげみを生じる。七分ゆけば、おこたりが生まれる。じ十分勝てば、おごりにおちる」だからいつでも、信玄の戦いは六、七分の勝ちで、その先をいったことがない。この点が、さすがの上杉謙信も信玄に及ばなかったところがあるといわれた。

信玄の人事は、今でいうムダ使いというものがなかった。さらに面白いのは、麾下の武将の正副のコンビネーションを重視し、コンビを組んだ人々のそれぞれの特色が「相和して水火の物を煮るが如く」なるようにという、キメ細かいチームワークを徹底させた。たとえば、性急で、敵をみてはただちに行動する武将には、十分深慮遠謀ののち行動する者とコンビを組ませ、剛者には柔和な者、あるいは言葉少なく、威厳のある武将には、軽くものを言ってラチをつける武将を配す、といったコンビ活用法案出している。

もっと新しいのは、四百五十年も後の今日、問題になっているフレックス・タイム制(出退勤事由制度)を家中に導入していたことである。信玄の家中フレックス・タイム制を歓迎して士気と能率は上がった。しかも外にあっては新占領地は必ず、それを自分の直轄地としておさめ、功をたてた将士には別に、既成の旧領地から恩賞を与えた。新領地の領民には宣撫工作一辺倒でのぞんだ。人事管理が達人であるばかりか、また、治山治水につとめ、農業の振興をはかり、金鉱山の開発につとめ、富裕財政の基を作った。信玄は、日本の鉱業の草分けともいえる。

家康は、ただ一度、この政経両面に卓抜な巨雄と戦った。三方ヶ原の戦いである。そして負けに負けた。そのようすは「囲碁の天狗が、上手の有段者とただ一回の手合わせをして、大敗したようなもの」とは、歴史家・山路愛山の表現だ。

永禄十一年(一五六八)に結ばれた武田・徳川同盟は、信玄の駿河攻略、家康の遠江制圧の成果をあげたが、そのあと、この通好は次第に崩れ、三方ヶ原の戦いになった。元亀三年(一五七二)、信玄五十二歳。侵攻軍武田軍は三万だったが、その動員可能兵力は五万といわれた。一方、家康は三十一歳。その兵数は一万四千。家康は苦戦の末敗れ浜松に逃げ帰った。

しかし信玄は「六分の勝ちが好き」でもあったし、織田軍の家康増援、自軍の食糧補給の困難化を見極めて、浜松の家康本城を攻め落とさずに撤去した。

あとにも先にも、家康が信玄と戦ったのはこれだけであるが、家康の師匠は信玄であるとの説がある。この年以来、武田会社二代目社長の勝頼が天正十五年(一五八七)にほろびるまで、葦かけ十五年の間、武田会社は家康の勁敵となる。

この感、無論信玄の長所を家康は学びとったに違いない。信玄との手合わせは一回だが、武田勢との「つきあい」は長く、その間、家康は自分の器量を鋳直し、鍛錬するための恰好の敵手を意識し続けたわけだ。

武田二代を相手に、十一年対峙するうち、家康は、四十二歳の初老にはいった。がまん十年「人の一生は、重き荷を負うて、遠き道をゆくが如し」という家康の遺訓は、真物かどうかわからないが、たとえばだれかの作りものでも、家康の心境を言い当てているといってよく、家康の克己心、忍耐心は、この十年の体験から深く養われた。

三河・遠江の領国はそのまま小さく、少しも拡大しなかったが、この間、三河・遠江の中身は「重量を加え、家康はニ州の士を最精鋭の軍団とするに成功した」のは、いうなれば、武田勢の影響といえる。

事実、家康は信玄を肌近く感じたようだ。「信玄の兵は強いが、勝頼の兵は恐るるに足りぬ」と、長篠の役に際して、家康はこういって、自分の将卒を鼓舞した。ここにも信玄への評価の高さがみえるが、「名将言行録」でも、後年「信玄の家法のように、よく整ったものはない」とほめたとある。家康は信玄にならって、遠江進出の際にも、信玄流の新領地支配の哲学を具体化している。

2024.03.14 記す

信玄家法の導入 P.194

後年、天正十三年、徳川会社の筆頭専務格、石川和正が、秀吉の人たらしの引き抜きにあって出奔し、秀吉の麾下に飛び込んだとき、さすがの家康も驚いた。重臣中の重臣の裏切りだから「徳川氏の軍事組織の機密が秀吉にもれること」を憂慮した。その後、大急ぎで家康は「信玄の国法と軍法に関する書物を捜して、提出するように甲斐国中にふれ」、そうして集めたものに基いて、これまでの徳川式軍備を武田流に改めたという(北島正元氏「徳川家康」)。甲州流の軍学が本当に徳川氏の軍法を一変させたかどうかはわかれあぬが、信玄の家法についての家康の評価が、ここにもうかがえる。

そればかりでは。家康は、信玄の麾下の勇将にも愛情を寄せていた。そのしるしは、いろいろとある。たとえば、信玄子飼いの勇将、山県昌景などはその一例であった。この人は長篠の役で戦死をしているが、身長わずか四尺ばかりのミニ武将だったという。それにもかかわらず、その武勇はかねてとどろいていた。家康は彼を愛して、自分の麾下井伊直政に命じて、山県のまねをさせている。「名将言行録」にはこうある。

「家康は直政に、武田家走りまわりの衆七十余人と、其外関東浪人四十三人を預け、且つ山県昌景のやっていた赤備を好み、直政に命じて、甲冑を始め、旗、差物、鞍、鐙、鞭に至るまで皆一色に赤色にさせた。井伊家に新に入社する者があると、武具奉行は軍令を見せて、物具皆新しく赤色にして、百石に金二十両、具足枢(よろい箱)に納め、奉行の士が受け取って、城中の庫に入れて置いた。其価は禄の内より返した。このために井伊の武具は闕たことがなかった」という。敵部隊長のスタイルまで、とりいれたのである。

2024.03.14 記す

武田従業員の大量吸収 P.195

長篠の合戦以後、やがて信長・家康の連合軍が、敗将勝頼を追って信濃・甲斐への侵攻を開始したとき、もはや、くち果てていた勝頼政権は、もろくも短期間のうちに滅亡したが、このとき信長は、武田の血筋になる者、並びに残党の根絶を命じた。信長勢による武田の残党狩りは苛酷を極めた。女子供に至るまで、容赦はしなかった。だが、家康は違っていた。頼って逃げ込んでくる武田の残党をひそかに受け入れ、信長の厳しい軍令にもかかわらず、武田残党に寛容であった。家康にはこういうところがあって、後年、関ケ原戦後、宇喜多秀家が身をかくしたのを追求せず、数年後、現れてきたときには助命し、また、大阪城後の大阪浪人の就職も自由に許している。

先には信玄の弟、信友の子で武田家重臣の穴山梅雪と勝頼生前から密約を交わして、梅雪を味方に引き入れていたが、勝頼滅亡後の武田残党に対する扱いも好意的であった。家康がひそかに保護預りした残党は、八百名を越え、その中には戦場鍛錬の剛の者がたくさんいた。社員リストの中に武田の勇士連の名がくわしく残っている。

たとえば、横田尹松、玉虫忠兵衛(城意庵の弟)、初鹿野伝衛門信昌(加藤駿河守次男)、岩間大蔵左衛門、小幡藤五郎昌盛、小宮山又七昌吉、桜井安芸信忠、小田切大隅昌吉、小田切喜兵衛光猶、窪田助丞吉政、御手洗平次昌広などは家康の直参となり、小坂新助、米倉丹後、曲淵庄左衛門(板垣信形の士)は大久保忠隣に附属し、孕石豊前、広瀬佐馬助、三科肥前は井伊直政に附属し、徳川麾下よなって、活躍した。

名負うての武川衆(武川筋に住んだ土豪たち)など精鋭のグループも家康になびいてきた。

これについて、歴史家・山路愛山は、だからこそ「家康は、実は信玄を模範としたものではない証拠になる」といい、また当時の「協調性を欠く甲州気質の武骨さ」を、家康は評価しなかったと評価しているが、やはりそうではなかった。

2024.03.15 記す

外智導入 P.197

家康が、甲州の新参武辺者たちを、安サラリーと小役にとどめていたことは事実だが、その一方で、彼は、武田旧臣、大久保長安を重用した。長安の経歴を「日本の歴史」(江戸開府篇、辻達也氏)で当ってみると、次のようだ。

彼は、もと猿楽師の二男で、大蔵藤十郎といったが、武田氏によって武士にとりたてれ、家老土屋氏の姓を与えられた。

彼は、そこで蔵前衆という役につき、年貢徴収や人民統治、鉱山採掘などの仕事をしていた。武田氏が亡ぶと、家康に仕え、大久保忠隣(おおくぼ ただちか)の下につけられたが、ここで民政、財政、治水、土木などの面の技倆が認められ、やがて代官頭として活躍、佐渡、石見、伊豆などにおける鉱山の経営に当たった。このとき、彼は大久保の名をもらい、長安と名のる。

長安は、甲州での鉱山の採掘の経験を背にして、家康に鉱務の有利さを知らせた。それが家康の心に投じたのが登用の始まり。

慶長六年(一六〇一)、毛利氏の旧領、石見銀山を直轄領とすると、家康は、長安をここでも奉行とした。

家康の期待にたがわず、長安が赴任すると、採鉱の成績は飛躍的に上昇した。長安が石見守という名を許されたのも、石見鉱山との関係からである。これをみると、家康の甲州系臣僚の吸収にあたっては、その活用方針に大きな変化が現れていた時代だったということがわかる。

関東国替え以後は、つまり秀吉のもとに、臣従する平和的な一大名としての家康の経営と、武田氏滅亡以前の経営とは、もはやその質がちがっていたことを示す。すなわち、武田滅亡然は、家康会社も武略、武力の経営時代であったが、関東転任以後は、秀吉政権下の平和建設に傾いた経営の時代であったといえる。そこでは内部の政治経済に、その手腕を発揮することのできる、新型の家来が求められはじめたのである。信玄の麾下であった豪勇の甲州武士は、もはや使いどころがせまくなり、それに代わって、経営の内部固めをする能力のある家臣が求められはじめたのだといえる。

家康の外智導入には、ここに微妙な変化が現れたのである。武勇の甲州武士の大部分は、その意味で悪い時期に、家康の家臣団に加わったともいえる。家康の信玄に対する評価の変化ではなく、家康の経営体質の変化に基づくものであるとみるべきであろう。

2024.03.15 記す

入社にもチャンスあり・遠州武士の導入 P.199

れに反して遠州系の士、井伊直政は、いい時期に家康の臣僚となった一人である。もともと家康の臣僚には、古い順からかぞえると、大体三通りがあって、三河時代の家臣団それに遠江、駿河系の家臣団、そして、今ここにあがっている甲州系の家臣団の三つ

がみられる。

遠・駿系の家臣団の導入時期までは、武力拡大の時期であった。したがって、このときまでに入社してきた武将には、グッドチャンスがたくさんあった。井伊直政はめぐまれたその一人である。直正の履歴書を紹介すると、つぎのようだ。

徳川四天王の一人と後世うたわれた直政は他の四天王の面々と比べると、はるかに年も若かった。家康会社入社は天正三年(一五七五)で、本多忠勝、榊原康政よりも社歴は十年以上も短い。ところが彼は、たちまちめざましい立身出世をしたのも武力拡大時代の徳川経営にぴったりの人材だったからである。

直政の祖先、井伊氏は遠州の、井伊谷にいた今川氏の家臣であった。ところが父が謀反を疑われ、社長今川氏真に討たれて、直政にも累が及んできた。彼はやっと、逃げだし、浜松の城下で家康に見出でされた。つまり、家康の遠江経略の途中で、家臣となった、今川系の新参であった。

天正九年の高天神城の戦いは、直をクローズアップさせた、そのあと、たちまち四天王の名をうたわれるようになっのは、甲州攻めチャンスにあった。(「徳川幕閣」藤野保氏による)

つまり、この期までは第一線隊長型人材の全盛期であった。だがその期は、家康の関東転任と共に、やがて中断したが、井伊直政の異例の出世は、そのタイミングのよさと重なっている。

この期は、外智導入というよりも外武導入の時期であった。この期に、その他降参者として家康に吸収された遠江の士には、ニ股佐衛佐、浅原主殿、久野三郎衛門宗能などに加え、かつての秀吉の旧主、松下嘉兵衛の名もみえる。

甲州武士は、その意味で気の毒な時期おくれに行われた「外武導入」であったといえるであろいう。甲州武士と同様に、比較的その運にめぐまれなかったのは、秀吉の小田原攻めで敗れたあとの北条氏の遺臣である。

家康は関東移封後、引き続いて外智導入の手はゆるめず、彼は「北条氏の遺臣を多く家臣に編入し、また関東の名族で没落していた者もつぎつぎ召しだしている。太田道灌の子孫とぴう太田新六郎重正をはじめ、古河御所足利晴氏の甥、宮川義熙、新田義貞の後胤由良国繁、足利の支族の一色義直、武蔵の豪族江戸高政などがそれである」(北島正元氏「徳川家康」)。

この人たちも、はなばなしいポストにはやはり、ついていない。名族の外智慧導入は、今の経営者にもちょくちょくみられるような、名族趣味が、家康にも平和経営とともにきざしていたのだろう。

信長は火攻めによって、敵の設備投資も従業員も全部破壊し、ruby>殺りく

2024.03.06 記す

家康の「果敢さ」と「用心深さ」

飛行機は重いからこそ飛ぶ P.202

飛行機は軽くなくては飛べないようにみえるけれど、ある程度重いからこそ飛べる。飛行機がものすごいスピードをだせるのも、一見矛盾する二つのものを見事に統一しているからである。

徳川家康の人間性にも、一見矛盾するような二つの性格が見事に統一されており、それがその経営を成功に導いている一因である。前稿では、家康がいかに律義であったか、フォロアーシップの核心としてのローヤリティの発揮の実態をとりあげたが、この章でも考えたいのは、驚くべき用心深さと、そのうらはらの果敢さの統一ぶりである。

彼の果敢さは、用心深い準備の末に発揮された。それを発揮するだけの十分な準備が整ったときにだけ行動を起こす。航空機が思いからとぶように十分な準備が家康を伝馬のように行動させる。十分計算し、底の底まで見抜いてからの用心深さである。小心翼々よいったケチくさい、あわれな用心深さではない。

2024.02.24 記す。

作りバカもフォロアーシップ P.203

俊敏をもって知られた「小秀吉」よもうたわれた若い名将、蒲生氏郷が家康を批評して、「家康は大事なところでは大変かしこいが、どうでもいいところでは、わざとバカみたいに振舞っている」といった。

家康は事実、どうでもいいところでは、他の武将たちの物笑いのタネをわざと作りだしたりしている。秀吉が信長に対しても、保身のための警戒をある時期以降は忘れていなかったように、豊臣政権下の一平和大名期家康も、秀吉への警戒を怠っていない。

家康が用心深く、秀吉に対して振舞っていた証拠の一つに、やはりこのヌケたところをわざとみせたというエピソードがある。

秀吉が関東の北条氏を攻めることになったとき、家康はその子秀忠を大阪にやって、秀吉に目見えさせた。これは、小田原征伐に当っての家康の忠誠を確認させるため、人質としてわざわざ行かせたのだが、秀吉は、歓待したあとすぐに返して寄こした。

そのとき家康は、さては小田原攻めのとき、家康の領内の城々をを秀吉は借りるつもりでいるぞ、と察知して、すぐに家臣に命じて城々の修理をさせた。

家康の目算通りことは進んだが、秀吉が三河三枚橋城に三日滞在したとき、家康の家臣は社長家康にアドバイスした。「またとない絶好のチャンスだから秀吉を大いにもてなすじょとにしてはどうでしょう」。しかし供応上手の家康がこのとき「いやいや、何もいたすまい」とばかり、とうとう目立ったことは何一つしなかった。信長在世のころ、武田氏を討滅したあと西に帰る信長をもてなして、いたれりつくせりの大規模な接待をやった家康が、ここではわざと秀吉を放っておいた。その心は「家康というやつは、万事万端ぬかりなく、才のあるやつ、と思わせるほどの供応をしてはかえって警戒させることになる」というひとひねりした考え方である。

秀吉は、忘れものをしたような家康に「やはり三河者にはヌケたところがあるものよ」と思い、そして安心する。逆に、水も漏らさぬ才敏のやり方をみせるよりは、差し引きプラスが大とみたのであろう。

ここにも家康の作りバカの一例がある。ヌケているところをみせる用心深さである。城の修理を十分にして、あとの接待は絶対のチャンスがあっても、わざとやらぬ家康の用心深さ。この手の用心深さは大事小事にかかわらず、いろいろなエピソードから察することができる。

2024.02.24 記す。

馬術名人、馬術を見せず P.204

秀吉が小田原城の北条氏を攻めたとき、家康もその先手の将として「惣の原」を進んで行った。このとき、別軍として派遣された丹羽長重、長谷川秀一、堀秀政らの豊臣勢は「日金越」を通って、小田原へ向かっていた。

その途中で谷際を見下ろすと、ちょうど、家康軍の旗や馬印が進んでいくのを見た。皆々思わず立ち止まって見物している。家康軍の行手に谷川があって、それに細い橋がかかっていた。そこへさしかかると徳川の兵卒は皆馬をおりて、歩行して渡っていく。家康も騎馬でさしかかった。山の上の三将はこれを望みながら「家康は有名な馬の上手と聞く。あの細い橋を乗り渡すところを見よ、見よ」と息をつめて待っていた。

ところが家康は、その細い橋際で馬をおりて、徒歩の者に背負われて渡った。山上の兵卒たちは、どんな見事な騎馬で橋渡りをするのかと期待していたのに、がっかり。ナーンダあのようすはと、冷笑をしたが、さすがは三人の将、ひどくそれに感心して「家康は、馬の名人なのに、達者ぶらず、いくさの前とて身を慎しみ、危ないことは少しでもやるまいとする用心深い心得が、あれにみえる。大将はかくありたいものよ」とささやき合ったという。

2024.02.25 記す。

小事件にも重臣起用 P.205

筒井伊賀守定次という大名が、切支丹宗に帰依したという罪で、その所領を没収された。その定次の伊賀上野の城受け取りのために、本多忠勝や、松平忠政などという錚々たる面々を、家康は派遣した。

定次は江戸におり、上野の城には家人らが在城しただけであった。そこへ錚々たる面々が、大人数を引き連れて城受け取りに行くのは、いささか大仰にすぎるのではないかという疑問を持つ向きがあったが、家康はこう説明した。

「この事件は、始めにきびしく処置したものだから、今さら手軽くするのは終始をあやまることである。それに、ものにたとえれば、膝をかくすほどの川を徒歩で渡るのに、尻からげしていくのは、余りに用心深すぎるけれども、決しておぼれる心配がないみたいなものだ」

事件処理について家康は、いつも慎重だった。定次のケースばかりではない。奥州九戸で、百姓一揆が起ったときには、家康は井伊直政に出陣を命じた。井伊直政は、四天王の一人と謳われた勇将、その重臣がわざわざ奥州九戸の辺地の一揆鎮圧に向かうとは、ゆきすぎ……という考えから、側近の本多正信が意見を申し述べた。

「直政は執権職でござる。このたびの討手には、もっと下役の者をだされ、万一、それでラチのあかぬときにお、重臣をおだしになってはいかがでござる」

家康は答えた。「正信の意見では、事の始めに下級職を派遣し、それでラチがあかぬといってさらに上役を派遣すると、初めに出向いた者は面目を失ってしまう。それでは家臣をころすことになる」

小事件とみてあなどらず、十分の人材をその衝にあてる、この用心深さ。

2024003.05 記す

ブレーン・ストーミングに出席せず P.207

大阪冬の陣のとき、家康は茶臼山に陣を張った。このとき、老中の者たちと、老巧の部隊長たちと対談させて、城攻めの論議をさせた。いわばブレーン・ストーミングの会議である。

家康は、その席にはでず、次の間にひかえていて会議のようすを聞いた。ブレーン・ストーミングの会合では、その社長がいると役員たちも発言をひかえ、社長の顔いろを見て思いきった意見がでないことを知っていた。

ところでこの席で、山名禅閤という一将は、「家康、秀忠両御所は仙波から発して備前島から攻めたら、大阪は落城いたそう」と意見を述べた。

家康は、山名の意見をあとで批評して言った。「大阪城中にだれもいないなら別のこと、もし、彼の意見に従ったら、いたずらに味方の負傷がふえるばかりよ。城攻めというものは、当たり前の粗忽な考えで、うまくいくものか。城の攻め方は、奇想天外なものだ。第一、白鳥一羽をつかまえるにしても、めんどうなものだ。白鳥はくちばしが丸くて平たく、人を突っつくものではないが、それでも一人はとり手になり、もう一人はくちばしをおさえ、一人は羽をかけ込み、一人は胴を押え込む。四人がかりでなくては、つかまえることはできぬ。まして城を攻め落とすのに、そんな尋常なことでいくものか」

この家康のたとえ話がおもしろい。

2024.03.15 記す

家康の果敢さ P.208

律義で用心深いというと、現代風に考えるとすぐそのあと、気の小さいとか、気弱さとか、優柔不断とかいったことばを連想する。だが、家康にはそんな連想のことばと逆のことば、果敢さ、豪胆さなどが、その先につながっている。

家康の果敢の証明を、いろいろ数えてみよう。律義なるがゆえに、果敢な行動をとらねばならぬ場合も家康にはあった。今のサラリーマンが上役の意を迎えて勇気をふるうかとがあるようなものである。

しかし家康は、そんなむりをした域を越えて、十分な計略と用心深い計算の結果、よし、とみるときは、みごとな離れ業を演じる。これは、今の人々ではなかなかできないところである。

武田信玄亡きあと、武田勝頼は、大軍をひきいて家康の領国に侵入してきた。同盟会社の織田に家康は応援をたのむ。ところが信長は勝頼のごときは、おそるるにたらぬと、たかをくくりなかなか援軍を送ってよこさない。家康は小栗大六を信長方に派遣し、信長の側近、矢部善七郎にあわせ、いかにも秘密そうに、「信長が、いまさら違約して加勢しないというならば、忍耐の限度もある。徳川は武田と和を講じて、尾張を攻める気になるかもしれないぞと、ウチの社長が内々いっている」といわせて、信長をあわてさせたという話を前に書いたが、この家康の勇敢なハッタリもただの小心者では、できない芸であった。

家康の決断力は、その幼少の時にも明快に発揮されいる。十歳の時、その土地の恒例として、駿河の阿部河原で、石合戦が行われた。家康も供を連れてでかけた。みると、一方は大勢、他は小勢、見物人はみな大勢の方の味方についた。ところが、家康は「小勢の方に連れてゆけ、小勢の方が必ず勝つ」といって、大勢の方に味方に行こうとする供の者の手を引っぱった。小勢にわざわざ味方するとは……と供の者は、あきれたが、果せるかな家康がいった通り、大勢の方がさんざんに打ち負けた。小勢の方は、援軍をかくしていたのだ。合戦が始まると、新手をつぎつぎくりだした。多勢と見えた方は、さんざんやられ、逃げまどう決末になった。ちゃんと裏を見抜いての上での決断である。

まだ、家康が元信と称して、今川氏の一城主であったころのこと。今川方の最前線の大高城は糧道を断たれて孤立した。今川社長義元は、家康に大高城への兵糧米の救援を命じた。家康の家来は、とてものことに実行難と見て、「敵の備えの厳しいところへ、糧食を運ぶことなどできませぬ」、ととどめたが、彼はそこを押し切って出発した。かれには成算があったのだ。

彼は夜陰に乗じて兵糧米を、千二百頭の馬に乗せ、大高城から十丁ばかりのところにかくしておき、一方、別動隊の軍勢に命じ、連珠とりでの一つに、派手な不意討ちをかけ、さらに、またもう一つの砦に急進して、攻め込み、両方に火を放った。

天をこがす炎をみて、びっくりした他の砦の敵兵がその方面に出動していったそのスキに、味方の大高城にそれっとばかり兵糧米を運び込んだ。付近の敵の砦の留守部隊はアッと気がついたが手薄のためにただ傍観するばかりということになった。ここにも家康の果敢さが、計算や計略なしの果敢さではなく、十二分の用意の上での発揮であることがわかる。

もう一つオマケの例をあげる。永禄七年「一の宮の後詰」といわれた武勲物語である。このとき、家康はすでにくらがえをして、織田との連合軍をつくっていた。敵国社長、今川氏真は、二万の大軍をひきいて、家康方の本多百助の守る一の宮の城に攻めかけた。今川の大軍に武田信虎という、世に聞こえた勇将があり、これが城の前面に立ちはだかっていた。家康はこの一の宮城の危機を救おうと、ただちに出動した。家康の家臣達は、「敵は十倍、味方は二千、信虎は猛将、この戦いは思いとどまりなされ」と、しきりにとめたけれど、家康は言った。「社長の大事は、社員が助け、社員の受難は、社長が救う、これが社長のの道じゃ」と。家康のセリフに奮い立った二千の兵は、信虎の大軍を迂回すると、まっしぐらに一の宮城に駆け込んだ。むろん城兵は欣喜雀躍。

それに気づいた今川勢は、「会議を開き一人残らず一の宮城にいる奴を討ちとれ」と決め、さて攻めかかってみると、城は空っぽであった。敵のヘボ会議のスキに入城とともに、本多百助を連れだして、家康はサッとひきあげていた、というわけ。

この一の宮城救援のエピソードについて、二つばかり日常経営上の注目点がある。一つは家康の一言が全軍を奮い立たせた、ということだ。家康は総大将たるものは家臣とのコミュニケーションでは「遠ざけず、かつ近づきすぎて狎れさせぬ」という程々の線を保つのを心得としていた。「日頃は、金銀、米銭、器物、衣類などで功を賞して、ねんごろにコミュニケーションをするとしても、めったなことでは、ペチャペチャ軽口だけは言わぬのが、大事の心得である」と、前田利家の子で賢君の名のあった利常も言っている。なぜなら、戦の火急緊急の場では、賞を与えることができぬことがある。その時は、とっておきの「大将のことば」というものが重く響き、士卒は、その大将の一言で、死も軽んずることもあるものだと言っているのを思い起こす。

もう一つは、今川方の大将、信虎に会議好きの癖があってこんな火急の場合にぐうたら会議を開いて事を決したということが、どんなにばかばかしいことかを示した好例である。今の会社でも、こんな場合にさえ、こんな会議をやりかえねない人がいるのではないか。

2024.03.15 記す

家康と「信長・秀吉」との違い

家康会社は超安定、超長期経営 P.212

三武将、信長・秀吉・家康の経営を、支配圏の大小、その支配の充実の度合い、政権の持続期間の長短で比べると、むろん家康の経営が最大のシェア、最強のシステム的な支配の充実と、以後十五代にわたって続いた最長の安定経営を誇っている。いわば長期安定経営のサンプルで、今なら社史三百年を書かねばならぬことになる。

もう少し堅くいい直せば、信長はワンマンコントロールでナショナルスケールの大経営者の道をばく進して中途で挫折、あとを受けた秀吉は全国シェアにこれを成就した。しかも秀吉社長一代で急成長を遂げたが、彼のワンマンコントロールがなくなると大経営もバラバラとなった。秀吉は直臣団や彼のいきの充分かかった、国別、地域別の大名制をとり、一見、団結は強固とみえたが、彼の死後は意外にも彼らのローヤリティはあてにならなかった。秀吉政権は、これらのほかに独立の大きな力のある外様大名の群をかけていたが、この中から結局、次期社長がでた形である。

家康は中央統一政権をがっちり固め、絶対的封建制度を打ち立てる。徳川家が最大最強の大領主となり、幕府を頂点に譜代大名、旗本がそれを固め、更にそれに並んで外様大名がいるという内部の構成だが、この外様たちは、独立分離の可能性は極めて弱小となった。

だから今の会社順位表みたいな表を作ってみれば、家康・秀吉・信長の順になる。この順に対応してそれぞれ三人の経営観は、やっぱりこの順で優れたものがあったとみていい。総合採点をすれば家康が最高点となるわけだが、部分的には点の低い部分があり、高い部分もあった。またその優れた点が総合点を押し上げていたとすれば、どこが優れていたか。――これがここでの本題である。

家康の経営観も部分においては、信長や秀吉に及ばぬところもある

経営観を技術観、人間観、資本観の三本柱に分類してみると、技術観、資本観では、信長が最優秀で、秀吉は信長の継承者といわざるを得ず、家康はさらに秀吉に比べても、下位にたたざるを得ないところがある。信長は、彼以前の武将たちに比べれば、技術、資本、人間観ともその卓抜さは群を抜いていたが、それにもかかわらず、人間観に大きな欠点をもち、これが中途挫折の必然性をはらんでいたのである。

秀吉は、技術観、資本観では、信長以上に新しい創造的なものはないが、人間観では、信長の欠点を補い、彼独自の開放的、かつ闊達な人間観を展開し、信長を抜いた。これが秀吉一代に中央統一政権の成就をスピードアップさせた条件の一つである。

さて家康はというと、技術観、資本観は前二者に及ばず、彼において前二者より卓越していたものは人間観であった。しかもこの人間観一つがすぐれていた点が家康の総合点を信長、秀吉より高からしめている。、といってよかとう。

むろん、経営観の外にあるいろいろな条件は併せて評価しないと片手落ちであるけれど、経営観を比較するという限定で」まず試みて、その他の運、不運をわけた諸条件はここでは省略しておく。

2024.03.05 記す

三人の人間観比較 P.214

優秀順位をABCで表示すると三人の技術・資本・人間への見方は下の表のようになる。

ここでの重要な示唆は、まず信長と秀吉との比較においても、人間観の点でたち勝った秀吉が中央統一政権を作りあげている点である。この秀吉の人間観の評点"B"の値も、実は大変な重みのある"B"である。

信長の人間観は卓抜なことはいうまでもないが、温度が低い。いわば一種のかげりあったといっていい。秀吉は、このかげり消し、そして温度を高め、有機性を濃化した。

信長は、その生涯に、最も重要な時期に三度も味方の武将たちからそむかれている。

前述の通り、第一回が、金ケ崎の退陣といわれる北陸攻めの失敗のときで、このときは妹婿の協力会社社長、浅井長政の協力放棄と敵対にあった。

二回目が、中国の毛利勢を攻めているその最中の荒木村重の離反である。村重は、織田会社の取締役クラスの武将だが、摂津の国で、信長に反旗をひるがえした。三回目が明智光秀である。三度目の謀反で信長はあえなく挫折したが、ここに信長の人間観の欠点が、その顔をだしていたといえる。

秀吉の場合は、六十二歳の生涯を驀進するコースで、少なくとも、自分のとり立てた直臣の謀反にあうことはなかった。家康の場合は、領内の一向宗騒動でてこずり、かつ専務格の石川数正のひきぬきにあうというショックを経験したけれど、信長のように自分の味方や有力家臣から手痛い叛乱を起こされるということはなかった。家康の受けた抵抗はものの数ではない。

2024.03.05 記す

見直したい家康の人間観 P.216

家康の場合には、信長、秀吉に比べて、やはり唯一の優越性を示しているのが人間観である。信長、秀吉も、むろん人間観に革新的な卓抜さを持っていたけれど、その中でも、家康の人間観は、前の二人を超えるものがあったからこそ、家康の覇権は確立し、長期安定経営の礎を十五代にわたって築けたのである。

家康の人間観は、前二人に比べて、どこがより革新的で、かつ優秀であったのか、その条件を考えてみなければならない。ここで注目したいことは、信長の中央統一政権確立の過程では、技術観と資本観の革新、卓越さがきわめて鮮やかに示され、人間観も彼の場合は、技術観の延長で考えられている感がある。が、家康に至ると技術観、資本観よりもはるかに人間観が前景に大きくでてくるということである。

日本の経営は明治以来、戦後の高度成長期の、つい先頃まで技術観と資本観の両輪だけにまたがって前進してきた。この二つをふまえて、しっかりやっていけば、これまでの経営は十分な成長を楽しめてきた。技術と資本への関心だけで、業績は前進をとげてきた。

しかしその前進が、なんとなくギクシャクし始めたのが、ごく最近のことだ。

企業は郊外の元凶、インフレの発源点とみなされ、外からの圧力がにわかに加わり始めた。ここで問われていたのは、社会的責任の発揮いかんである。同時に企業内にも、新しい病気が発生し始めた。疎外感である。疎外とは「職場の中で、働く者が自分の精神と人格が十分生かされていない」(宮崎義一氏)と感じることである。管理社会の中にいる人の多くが、なんとなく浮かぬ顔をし始めた。その具体的なあらわれは、はじめはマイホーム主義として拡がり、やがて働き甲斐

何かがたりない。企業は模索を始めた。週休二日制から始まって、自由出勤制に至るまで、いろいろ新しい労務管理の試みを始めた。みんなの士気が、いつも生き生きとしているようにするにはどうしたらいいか……という模索である。これは新しい労働倫理の模索につながるものであろう。若い人たちから中年者まで、経済成長のもとで、なんとなく、何かがたりないというものを自分にも問い始めた。

連帯感、友情、思いやり、信頼感、いい上役、腹をわって話せる友だち、人情、情緒、そういったものは過去にあったのに、それが皆、なくなって、反対にトゲトゲしたもの、緊迫感、足ひき、中傷、ゴマスリ、敵対などが身のまわりに多すぎるのに気がついたのである。

外からくる圧力と、内にはらみだした圧力、この二つに同時にkたえるため、企業はいかに社会的責任を果たし、新しい倫理をとりもどすか、その必要に目が開き始めた。そして必要な第三の輪が"人間観"だという発見にたどりついたところである。ひところ、やっと取り上げられて、すぐ下火になったヒューマンリレーション論のような技術的な臭いのつよい人間論でなく、より根本的な人間観の築き上げの必要への開眼である。

2024.03.05 記す

秀吉・家康の経営比較 P.218

このような経営情勢は、信長から秀吉、家康への、人間観を段々重くみようとする経営観の移り変りにも相似した情勢といえよう。

三人の武将の場合には、卓抜な人間観を持っていたにかかわらず、その無機性や温度の低さで挫折した信長を考えると、秀吉以後の経営観に何が補われたか――新しく付加された有機性と温度の高さは、今も見直していい焦点の一つだ。

しかしその秀吉の人間観にも、また欠点があった。こんな欠点を押えこみ、さらに革新的な人間観を導入していったのが家康である。

秀吉と家康の経営を比べてみると、前者には超高度成長主義(その行きつく先が二度の朝鮮出兵である)、そして高マージン、高賃金、高能率主義の体質がみられる。後者には、安定成長主義、そして安定低賃金、高能率をその特色としている。

秀吉没後の天下の動きは、この二つの経営方針の交替ともいえるかもしれない。この点もまた、今の日本経営の大きな曲がり角にあたって、示唆を与えるところである。

家康の経営をしっかりささえたものは、といえば人間観の革新性である。トップの自己鍛錬と節制の徹底と、新しい労使関係の有機化とに加えて、社員たちは働かせるのではなく、自主的に「働く」姿勢をとれる仕事の与え方にある。

高賃金、高能率主義が、もし人間はかねだけを刺激として働く者――という考えに傾斜すると、人間の見そこないが起こる。そこで家康会社の士気旺盛だった秘密は、ちょうど今の経営状況の中で、十分見直すに値するものを持っているといえる。

断層が起こったような今の日本経済の様がわりの様相を前に、打開の道を発見する努力を続けている企業も、一部を除けば、まだ大きな迷いの霧の中をさまよっている。今はあらゆる教科書が通用しない時代である。どこの国にもお手本はない。新しい行動の基準は創造されなければならなし、適切な企業倫理mぽ、自分で形成せねばならない。しかし深い霧の中につっこんでいて先はまだ見えないとしても、この道ならば大丈夫行けると安心のできるコースは、やっぱり常識的で、まっとうな努力を重ねると4いうことになる。そのまっとうな努力の一つが、内外に向って、温かく、押せば露の出るような有機的で、行儀よく、きびきびして、信頼されるような人間関係の確かな厚い結びつきをつくることである。とすれば、ここで人間観を企業の第三の輪としてしっかり組み立て、洗練し、そしてそれを展開してゆくことが、必要である。

この観点から、過去の三人の武将が、その人間観の革新をなしつづけ、最後にその最大の幅と深さと質の充実を示した家康の経営の中に、もう一度拾い直していいものがあると思う。二百五十年間にわたって、少数のなきに等しいような例外を除いて、給与の水準を固定化し、元亀、天正の曽祖父の代から、孫、曽孫の代に至るまで家禄の変わらぬような超低成長の管理を続けながら、長期安定経営を成し遂げた秘密は何なのか――を探るのは興味がある。

ちなみに賃銀があがらなかったとう事実は民間にも及び、徳川三代将軍家光の時代から昭和の十年代に至るまで、この間三百年、民間の労働者、大工さんを取りあげてみると、米価換算の賃金(実質収入)は、大した違いはなかったという数字がある。

2024.03.06 記す

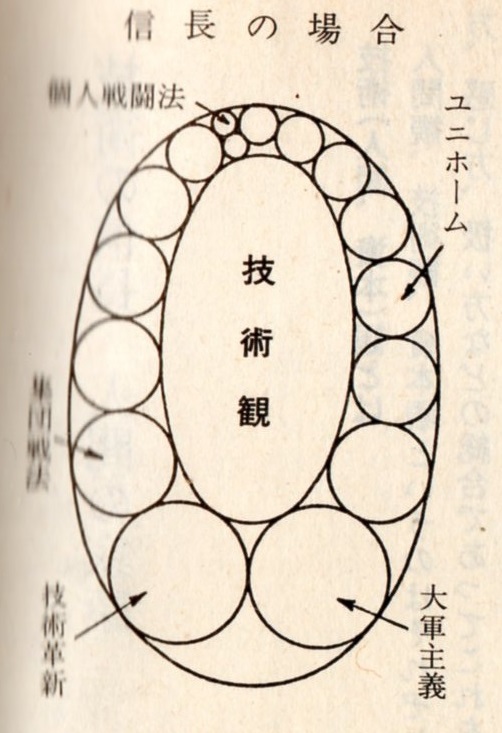

技術の信長、人間の家康

技術(人間、資本)観とは P.221

人間観、技術観、資本観というものはそれぞれの人の、人間や技術や資本についての考え方、感じ方、扱い方などの総合であってこれを図で示すと次頁のような形になる。

下の図は技術観を示したが、同じ図を人間、資本にあてはめて考えていい。この技術観図は、中にある大きな球ほど、その人が重視しているものであり、小さな球ほど軽く考えているものを示す。これらの球の並び方には体系がある程度あるが、必ずしも完全な体系を成さず、矛盾もある。

この技術観の中身を成す球は技術に関するあらゆる項目についての考え方、感じ方、扱い方を示しているものである。たとえば、「戦術」についての考えかたから始めて、「兵器」と「軍装」に至るまでのあらゆる多角的な項目をあげることができる。したがってこの図では、球の数が作図上あまりたくさん書いていないが、もっと無数に球がつまっているとみてよろしい。

信長の技術観の特色はこの中身の大きい球の群によって特色づけられ、決定される。これらの球をつらぬく傾向が合理的、科学的、常識的、物量中心的だというわけである。したがって他の人物の技術観とくらべるときはこの球の配列、大小のあり方を見ればわかるということになる。(もう一つ付け加えておけば、この技術観図に並べて人間観図、資本観図が必要だが、ここでは省略する)

2024.03.15 記す

物量のアメリカ的な信長 P.223

信長の出現以前の室町大名と信長の技術観の違いを簡単にいうと次のようになる。

信長――合理的 科学的 集団主義 物量主義(大軍団主義) 常識的

室町大名――芸術的(技芸的) 鍛錬的 個人主義 精神主義 名人的

信長の技術観は室町大名の技術観を完全にひっくり返し、裏返したもので、今でいえばアメリカの軍隊に似たものがある。一方室町大名の技術についての意識傾向は戦前の日本陸軍のそれに似たところがあり、日本の陸軍は多分に過去の日本の技術観のしっぽをひきずっていたという感がある。それはさておき、室町諸大名の技術観は、信長の新しい技術観の前に屈服せざるを得ない弱点があった。室町的戦略論からいうと信長は全くのしろうとみたに映ったに相違ない。古い教科書では間に合わなくなっていたのに彼等は気づかなかったのである。信長は最新強力な教科書の創始者だった。

信長の物の見方、考え方は確かで分析的でそしてそれに加えて直感の鋭さは抜群だ。吉法師といわれた子供のときからこの素質が大きく芽を出していた。長じてはそれが急成長を遂げ、彼の実践したことは国際的水準をさえ抜いていた。具体的にいえば旧兵器の徹底的改良、新兵器の開発とその大量採用、新しい兵制の整備、革命的新戦法の展開、大軍団主義の推進など、信長のやったことは前時代の技術観の反対の極ばかりである。

室町時代からの守護出の大名たちは名人芸を戦術戦法のカナメみたいに考えていた。そのトップいった大名には戦い上手もまれにはいたが大部分は弱体で、信長の大軍の動き出すときはひとたまりもなく踏み潰されている。戦い上手の守護大名もその限界はしれたものであった。

秀吉は信長の信長の技術観の卓抜さに比べて劣る。彼は信長以上に発展させたものは何も開発せず、信長の技術観の継承にとどまった。しかし技術観にニュアンスの違いがある。たとえば前時代の体制破壊者としての信長はその戦術に激烈」、過酷の感強く、その後継者としての秀吉には交渉、宣撫の味が加わっている点などにそれが見られる。その立場と心情の差が技術観にも反映しているのであろう。信長はその戦闘に当っては大量殺りく、火攻めを常用し、秀吉は大量殺りくは避け、さかんに水攻めを使った。一向宗門徒の鎮圧、鳥取城、高松城の城攻めなどにそれが見える。家康も秀吉と同じくかつての敵対者の家臣団から多数の再雇用をあえてやっているし、かつ降伏者の扱いが信長とはへだたりがあるが、技術の開発では信長のエピゴーネン(亜流:epigone)に過ぎなかった。

家康の技術革新を信長に比べると、数字でいえば四分の一強にしか及んでいない時期があった。武田勝頼が攻めて来た時の長篠の役では織田方のくり出した鉄砲数は徳川方の四倍弱という数字がある。

2024.03.16 記す

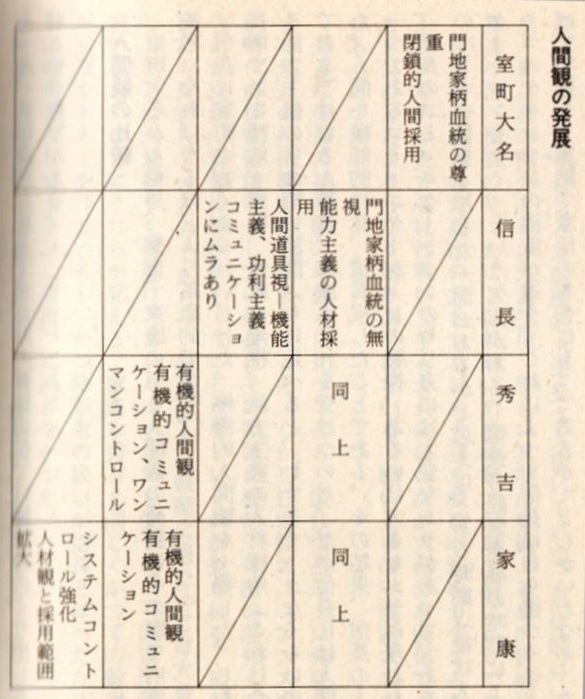

人間観の比較 P.225

室町大名から信長、秀吉、家康に至る人間観の発展はその順で内容が豊かになっている。後者になればなるほどより革新的である。

信長は室町の古くさい、いじけた、停滞的人間観を一掃した。しかし信長にはその卓抜な長所である門地、家柄、血統の無視、能力主義の人材採用(これは今の日本の経営の中にある能力主義の手の短い展開ぶりに比べると、ロマンチックなくらいの、のびのびしたものである)はむろん秀吉、家康もこれを受けついだ。だが信長には人間観に大きな欠点があった。人間を機械的に見、道具視したことである。その結果、信長の人間管理にはその基本の一つであるコミュニケーションの軽視、あるいは大きなムラが現れている。

信長のコミュニケーションのやり方には大変なムラがあって、ある時期までは他人が真似のできない情意を尽くした一面があるかと思えば、ある時期以後は人により、コミュニケーションのの濃度が違う。これによって信長は自ら傷つくことになる。信長機によれば文字通り、寡黙で家臣の報告にも「であるか」としかいわなかったとあるが、ツーといえばカーと答えぬイキの合わぬ飲み込みの悪い、「機能の悪い道具」は信長の好みとは違った。「正しく素直に強力に十全の働きをのびのびと示す、そういう生きた道具が信長の美意識にかなった」(司馬遼太郎氏=人を採る話)

秀吉のコミュニケーションは濃度が濃い。心情的でもある。竹中半兵衛を召しかかえるに当っても彼が十一回も半兵衛の隠棲地へ危険をおかして尋ねたエピソードをみても、採用には相手にホレてかかるといったニュアンスがある。信長の、来る者は採る、という採用より積極的である。秀吉は、社長自ら遠隔地に出向いて採用するようなものだ。秀吉のコミュニケーションは有機的、いつも家臣団の真中にいて冗談もとばすという風情であった。信長の家臣であったころの藤吉郎と上島主水

家康の人間観が秀吉のそれを越えたところは、システムコントロールへの開眼である。秀吉が不幸にも手を染めることができなかった」体制作りを家康は充実させ、しかも急発展させた。秀吉の政権と体制は人の運に恵まれず、秀吉に有力な後継ががうまれず、また豊臣政権の支柱となりそうな人物運にもつたなかった。諸将に人望があった弟、豊臣秀長、家臣団の元老格、蜂須賀小六の先立っての死など、秀吉は幕僚運に恵まれなかった事例である。いいとこ

それはさておき家康における人間観の前進の一つのしるしは、人材採用の池を信長や秀吉よりも更に広げたところにも証拠がある。家康の人間採用の池は一つでなく、信長や秀吉の池よりも多い。というのは信長や秀吉には無い女性の人材や外国人の人材を側近に見ることである。女性の人材は戦国武将がほとんど無視したものだが、家康は違った。たとえばあとに出てくる春日局などという行政能力の高い人物の登場が見られたり、情報、技術、貿易、経済にわたっての外国人顧問を迎えているのがそれだ。三浦按針や、ヤン・ヨースンなどの名が家康の側近に見えるし、外人の武将さえ家康幕下にいたという。たとえば有名な坂崎出羽守。この出羽守の出身については山岡荘八氏の「徳川家康」がくわしくふれている。

こうしてみると家康の人間観は革新的な前進を静かに遂げていることを示し、その支配の安定長期化の支えの一つになっていたことがわかる。

秀吉の高度成長、高賃金、高能率時代が終わると豊臣政権は大きな混乱にぶつかったが、それに代わって家康の低成長、低賃金、高能率の経営が始まる。高度成長の終焉、そして安定成長派の制覇となるのである。

2024.03.16 記す

家康会社の三傑

(一)本多忠勝

戦にあけくれた本多忠勝 P.230

太平洋戦争時代、私はマニラにいた。マニラは日本南方派遣隊の中継地であって、前線に出ていく部隊、前線から帰ってくる部隊の通過が、ひんぱんであった。帰ってくる部隊歴戦の部隊には、駐屯部隊と違うふんい気があった。マニラのフィリピン人たちもそれに気がついた。「今度来た兵隊たちの顔が、一様に怖い」という。修羅場を幾度もくぐりぬけ、難戦苦闘を経た人間たちの、過酷、凄惨、恐怖との長い対決が、おのずとそういう心情を顔に刻印したのであろう。

話してみれば、いずれも「忠勇無双」のつわものたちで、いうことにも、ギリギリの場を切りぬけてきた体験の滲む人間的成長のあとがあったのに、その風貌は、いつか仁王像のようなかっと見ひらいてつきでた目や、かん骨

家康のあまたの家臣の中でも、三傑の筆頭といわれる本多平八郎忠勝は、十三歳のときに初陣をし、以来、慶長十五年(一六一〇)六十三歳で没するまで、その生涯に体験した戦は五十七回。文字通り平均的にいうと、年に一回は戦場にたったことになる。少年期と晩年を除くと、二回以上になる年もあったわけだ。修羅の生涯といわざるを得ない、戦が日常茶飯事という職業生活を、今に比べてみれば、不況の厳しさ、変化のめまぐるしさ、などというセリフも、まだまだ甘いといわざるを得ない。

生涯を戦いであけくれた豪傑の画像の示すリアルな迫力には、戦国のローヤリティの発揮と、その仕事

2024.03.16 記す

ヴェテラン戦士のオンザジョブトレーニング P.232

「名将言行禄」の忠勝伝の冒頭にエピソードが出てくる。ある戦いの折に、家康は、忠勝を従えて、味方の陣地から、かけ離れ出ていった。ある地点までくると忠勝は、「これから先へ進むことは無用でござる」と止めた。家康が不審の顔をすると、忠勝は「只今、人糞を踏み申したが、いかにも細かくてまた、その臭気がひどくござったから、これは敵が必ず近くにいる証拠でござろう」という声の下から、果たして敵の伏兵が草をわけて立ち上がったので、家康は身をもって逃れたとある。ベテラン戦士という人は、膂力がすぐれているだけでなく、目が敏捷でするどかったというわけだ。カンのよさ、感性の判断の的確さは、抜群である。

忠勝は五十七回の大小の戦にかけ巡って、ずいぶんと激戦のさなかをくぐりぬけているが、一度も負傷をしたことがないというのも、わかるような気がする。丹下左膳のような隻眼の剣士という事例もあるし、満身傷だらけというのも一見、すごい豪勇の志のように思われるが、一度も手傷を負ったことのないベテランのほうが一枚上手とも思われる。ベテラン戦士は体験を積み重ねて、それを一種独特のセンスにまで昇華させているものだ。忠勝のセンスンおよさをみるにつけ、数字ばかりをいじっていればいいというものではないことがわかる。基礎データの勉強も血肉と化してセンスにならなければ、中途半端なものになってしまう。

忠勝のカンのよさには生来の資質もあずかっていると思うが、体験を重ね、それを生かして感性や知恵とした感がある。忠勝の行動をみて、また思い出したのは、比島での戦争が真最中のころに、次のような経験をしたことがある。コレヒドール島に敵前上陸をした部隊と一緒に、特派員活動をしていたときのことだ。

連れになった海軍の兵曹長がいた。かなりの年配だったが、従卒数名の指揮ぶりが見事だった。彼はオンザジョプトレーニングというか、上陸するや否や「糸が張ってあり、針金が張ってあったりしたら、絶対引っぱるな。足に引っかけるな。トタン板などがあったら踏んで歩くな。奇妙なものを見つけても、蹴ってみたり、叩いたりするな。地雷にやられるぞ」と全員にきつく申し渡した。なるほど、ひょいと好奇心でやりそうなことばかり。それが死につながる危険ありとは、素人は気がつかぬ。実際コレヒドール島の一角には、水道の蛇口そっくりのピカピァ光る金属製品が散らかっていた。何だろうとうっかり近よると、後ろから兵曹長の声がかかった。「蹴るな、投げるな、地雷の雷管だ」。これで片足ふっ飛ばされるところを助かった。ベテランといわれる人からの忠告はよく聞くものだ。

一兵曹長といえども、ベテランは怖いものだが、忠勝の戦歴は、十三歳から始まり、二十四、五歳のころには早くもその驍勇ぶりが他国にも聞こえるようになったのは、よほどの天才的戦士の資質があったに違いない。

祖父以来の譜代で、祖父、父・忠高、叔父・忠真とそれぞれ、合戦で討死をしている家系である。戦陣訓はこういう家系の中でも、よく叩き込まれたと思う。十八歳で騎兵の五十騎の物頭となったのも、第一線の指揮官としての評価が高かったしるしである。

2024.03.17 記す

大局を見る眼識 P.234

忠勝は指揮官として細心無比、指揮適切というにとどまらず、戦局の大勢をよく掴むカンがあり、戦略も政治のうらまで見ぬく眼識があった。

姉川の役の折には、織田信長が援軍を求めてきた。そのとき、家康に向って忠勝はいった。「信長は一向に、味方のようにはこちらを考えておらず、折もあらば殿(家康)を討死させよう、させようとたくらんでいることは疑いござらぬから、出陣はことに大事ををおとりくだされ」。家康は忠勝の信長観をいれて、姉川の役には、多くの人数を後方に残し、三千騎の手勢で向かった。忠勝はこの役では、敵、朝倉勢一万の大軍に単騎でつっかけ、戦略のきっかけをつくるという、決死の戦闘をやっている。

関ケ原合戦前夜、家康は上杉景勝を討つために東下していた。その機に、石田三成らが挙兵した。そこで、東西の敵に当たる策を諸老臣にはかったとき、忠勝はいった。「西方は、石田らが秀頼に名義を借りる以上、日がたつほど大軍となる危険がある。東方の上杉景勝は、伊達政宗や最上義光に会津をねらわれている以上は、出馬してくることはできまい。万一の抑えだけの兵を残して西へ出陣、まず美濃、尾張、近江辺で敵を討つ」という献策をした。そのあと、彼は榊原康政が帰るのを待って、「もう一度、謀議をしてください」といった。康政は立ち帰ってきて、「上杉は強敵だけれど小敵、西方は弱敵だけれど大敵です。そこで上杉、石田が同盟を恃んで、徳川は動けまいと油断しているに違いない。そこへ、虚をついて西へ出陣すれば、勝利疑いないでしょう」という意見で、両将の戦略観が一致していた。家康は、これに同意して、上方出陣を決定した。

限定された下士官的戦士ではなく、ここに、忠勝が政局全体をみる武将のけい眼

2024.03.17 記す

三傑の友情の要因 P.235

忠勝と榊原康政は、三河以来の譜代で、ともに家康合戦史の初手から、抜きとることのできぬ重臣だが、後に仕えた井伊直政は、二人よりも遥かに若い。忠勝の生年は天文十七年(一五四八)、康政は同じ年、直政は永禄三年(一五六〇)、十三歳も若輩だ。しかも直政は遠州の出身、新参者で社歴も短い。分の悪いのは直政だが、立身出世、給与歴でみると天正十八年、直政三十一歳で十二万石(上州箕輪)、忠勝四十三歳で十万石(上総多喜)、康政も四十三歳で十万石(上州舘林)に封ぜられている。二万石の差で直政が家康家臣山脈の第一峰ということになっている。

今どきのケチな立身競争、学閥学歴、先輩後輩、同期生意識など、渦をまく世界から覗く人は、直政と康政、忠勝の間の友情のかくれたヒビを想像するだろうが、この三人、友情厚く、常に相手をたてあって」「接するに敬を厚く」、しかも、家康社業の重要な屈折点での意見を出すたびに、三傑一致していたこと、妙である。前述の上方出陣の陣議でも、忠勝は家康に康政の意見を聞いてからの決定を勧め、また、天下分け目の合戦場はどこになるかという予想でも、忠勝も、直政も言下にそれぞれ、「関ケ原」と答えている。三人にとっては学閥も、社歴もヘッタクレもない、お互いに実力を十分に評価し合い、それを基に友情が築かれ、さらに三人そろって、世間の評価を高からしめるという結果にもなっている。

三人とも、カラツとして陽気だが、性格の隅々や、仕事ぶりが同じように一致していたわけではなく、直政は、しょちゅう、負傷ばかりしていて、躯幹至るところキズだらけ、反対に忠勝はかすり傷ひとつなしという極端な違いがあるし、また直政は戦場ではすぐ溝を掘り、柵を結んだが、忠勝は何の用心もせぬ。「直政と違って、オレは、人が要害だ」というのが忠勝の考えで、やり方も違う。そういう違いはあっても、二人ともに、互いに高評価を与え合っているところは、今のビジネスマンにも参考になろう。ちなみに直政は戦傷再発が原因で、一番早く、若死をしてしまう。

これらの友情は、英傑こそは英傑を知るものだ、ということがわかるとともに、もう一つ大切なこととして、「三人が三人とも、天下に十分に評価されていて」内でも外でも、金字塔を築いて、人を羨望する必要のない境地にいたという一点であろう。特に「忠勝は、信長から『花実兼備』、秀吉から『日本第一、古今独歩の勇士』とほめられ、家康から『平八幡の号』を二度もらい、世間は『家康に過ぎたるものが二つあり、唐のかしらに本多平八』と謳った」(中村孝也氏「家康の臣僚」)

2024.03.17 記す

「アレが言うならば」といわせよう P.237

家康は天正十四年、秀吉に対し上洛の折の謝礼使として、忠勝、康政、直政を名代として派遣した。ここらには、家康の心くばりの確かさがある。秀吉は、忠勝、康政、直政のスカウトをはかった形跡があるが、秀吉ほどの人たらし

忠勝は、菜の花畑をかけぬけるとき、「うねとうねの間に馬を入れ、たてがみもなびくほど駆けさせながら、しかも菜を一茎も踏まなかったのは、芸やわざではなく」「耳目の削ぎ立ったような注意深さ」のしるしで、これが(無類の合戦師)に彼をしているのかもしれなかった(司馬遼太郎氏「覇王の家」)という風に危なげゼロのベテランだが、忠勝の臂力は老いても衰えず、二人でやっと持ち上げる櫂を片手で握って、船の中から川洲の葦を薙いだら、葦は鎌で刈ったように切れたというエピソードもある。一方ではまたこんな話もある。名高い自慢の槍「蜻蛉切り」は柄が太く、身も長く、太い柄はニ丈もあったというからすごく重い豪槍だが、老年になったとき、彼は三尺ばかり、柄を切りつめた。「おのれの力を計って用うべし」というわけだが、ここにはただの実益というより、忠勝の心の深さを感じさせる。

「忠勝が申すことならば」と、社長家康がいつも納得したのも、させるだけのものがあったからである。しかし、三傑時代の終わりはきた。徳川の天下覇権がなると、必要な才は文治的官僚的色あいが濃くなる。これに応じて、戦乱期には小さくなっていた本多正信が、中央本社の役員になり、三傑は、地方在勤の役員に転じる。関ケ原合戦以後、豊臣政権の崩壊とともに、時代の底流は三傑をさえふくめて武功派を、静かに押し流した。

三傑ともに、その功績は徳川覇権下で一国領主となっても、なお安いというべきだが、三傑ともに、そうはならず、大封の外様に比べてそこに不満もあったろう。が、それよりも、気にいらなかったのは、ソロバンしかはじけぬやつが中央にいて、執権的威権を高めることだった。宿老石川数正や酒井忠次といった先輩が健在で在社し、その人たちが中央にいるなら納得もいったろうが、「ろくすっぽシャレてことのできなかった輩」の台頭には、不満を抑えることはできなかった。直政、康政、忠勝はそれぞれ、慶長七年、十一年、十五年に没する。その間康政も忠勝も、ことさら、消極的にわが身を処したらしい。

2024.03.07 記す

家康会社の三傑

(ニ)榊原康政

上にも強かった康政 P.240

大将ひとりがどんなに優れていても、その下に飛車角みたいな大働きのできる切れ者がそろっていないと、経営は伸びない。常務か、平取締役クラス、あるいは部長クラスにその人ありと知られる人材の林ができていて、その活躍が目立つところに活力があることは、いうまでもない。徳川家康もまた、人材の林を擁していた幸せな大将だった。徳川の三傑とか、十六将とかいわれた幕下の名将勇士群の他にもローヤリティの高い武将群の層の厚さは、徳川経営の礎石であった。

三傑と称されたのは本多忠勝、榊原康政、井伊直政だが、その中でも榊原康政は、器量の優れた人材だった。その人となり

康政の面白いところは下

2024.03.17 記す

康政流の二番手作戦 P.241

姉川の役のとき、先陣は元老酒井忠次で、二陣が康政であった。敵、浅井、朝倉勢は優秀だった。酒井をはじめ、小笠原、菅沼、奥平等の諸兵が川を渡りかけたが、岸が高いので登りかねていた。その後から、康政の勢は無二無三にエイエイ声で押し上がり、真っ先に進むことができた。そこで酒井の軍勢は二陣に先を越されて残念というので、競い掛って利を得ることができた。あとで家康がこれを賞めて、ニの手の仕方はこのようにすべきである、まことによい手本である、と言った。

康政の二番手作戦は、徳川勢の手本になったしるしがある。関ケ原合戦でも、井伊直政が同じ戦法を用いた。戦陣の福島正則勢を刺激してふるいたたせるため、二陣の担当だった直政は、斥侯と称して、先手をかけてみせた。そのため福島勢は、あわてて、敵陣にになだれ込み、戦果をあげることになxtyたのである。

康政の謀才知略は、戦場心理をよく知った上で、発揮されているが、今の不況下の経営でも、導入できそうなところがある。販売戦略強化のために、これまで内部勤務をしていた社員を、販売第一線に投入する作戦をとっている会社も多いが、康政流を導入してみたら面白い。旧販売人の中に新販売部隊をまぜて投入せず、新編成の販売部隊を別途に、未経験者だけでつくり、それに、猛烈販売を推進させると、旧販売部隊は、二陣に負けてはなるかと、意気込むような効果を期待できそうだ。

2024.03.17 記す

康政の情報作戦 P.242

慶長三年、豊臣秀吉は、後事を五大老五奉行に託して死んだ。その次の年の正月、秀頼は伏見の城から大阪城に移った。家康もこれに従って大阪に赴いた。そのころ秀吉死後、家康専断をなじって、大阪の五奉行と家康の間には緊迫の空気がみなぎっていた。家康が片桐且元の弟の屋敷に宿をしていたとき、家康を失おうとして謀略をめぐらす者があるということで、ひと騒ぎが起った。情報は反家康派が、兵を集めているらしいというので、家康派の大名も、家康の守護に当るため集結したので、騒ぎが大きくなった。ところがこの事件が、上洛途上にあった康政のもとに知らせがはいり、彼は、夜を日についで近江の勢多(今の大津市瀬田町)までかけつけたとき、家康安泰のニュースがはいった。しかし、康政は、知略をめぐらし勢多に関所を設け、往来の旅人を厳重に足止めをした。

康政は三日ほどそのままにして、そのあと四日目の夕暮、関を開いた。せきとめられて一杯にかたまった旅人は、一斉に大津、山科などをへて京都伏見」へ大急ぎで流れていった。康政の率いていった軍兵と、まざり合った旅人の大群を、康政の期したとおり、全て徳川勢と見誤った人々は「東国の大軍来る」などと、大げさな流言を、流すことになった。康政はそれだけでなく、蔵から軍資金をとり出して先行スパイにわけてやり、家康の軍勢が六万ばかり、攻め上がってきたぞという噂を流させ、さらに追いかけて数千人の者を京都、伏見、淀方面へはいり込ませ、手当り次第に赤飯、まんじゅう、もち、酒、わらじに至るまで軍需品になるようなものを徹底的に買いだめさせた。このため、世間の連中は、本当に家康の大軍が集まったものと信じこんだ。その結果は、反家康方五奉行たちに「めったなことでは、動くことはできぬぞ」という気後れをさせたばかりではなく、家康軍の機動性恐るべしと思い込ませた。これはまた、五奉行に心を寄せ、大阪方に傾こうとする大名たちを強く、長くけん制することになった。

いわば情報作戦のひとつで、康政は反家康方に、大きなひびを入れることに成功した。

2024.03.06 記す

企業秘密と康政 P.244

トップの企業秘密は、

トップの企業秘密は、むろん「家康会社」にもあった。しかし、その機密が、家康の敵をあざむいたばかりでなく、味方も知らず、ついには、後世の史家までだましつづけたとなると、尋常ではない。「そんな性質のトップ秘密ではなkじゃったか」と思えるうらを感じるのが、関ケ原合戦にのぞんだ家康の進撃命令のなかでの、秀忠軍への指示である。企業秘密を守るためには、時に重臣をもつんぼさじき

慶長五年、九月一日、石田三成ら西軍を討つため、家康軍は江戸を発した。八月二十七日には、嫡子秀忠は、宇都宮から、中山道への大軍の進発を始めているが、この秀忠勢は、関ケ原合戦には、間に合わず、石田三成居城佐和山の陥落後、家康軍にやっと合流している。そのため秀忠は家康の不興を買い、何日も面会を許されず、秀忠勢に監督役でつきそった榊原康政、本多正信の二人が、陳弁これつとめて、やっと家康の機嫌がなおり、「秀忠廃嫡か」などとうわさされた危機を救ったことになっている。

だが、これは、家康、秀忠、康政、正信らの間でのトップ機密であったと思われる。家康は、関ケ原の天下分け目の決戦に当たっても、十分事前に形勢を計量し、慎重無比の作戦行動に出て、徳川主力の軍勢を完全無欠のままなるべく温存して大戦に使わず、豊臣遺臣の分裂に乗じて、外様大名の軍勢を中心に大戦に利用して戦い、その目算通りの結果を導き出したものと思われる。この目的達成のために秀忠軍には、康政、本多正信を付きそい、わざと関ケ原決戦に間に合わなぬよう、かつ、万一、敗色の場合も、十二分の盛り返しのできるように用意しつつ、悠々と進軍していたものだ。

いきさつをくわしくみょう。

宇都宮在陣のまま秀忠に、中山道を通っての西上を命じたのが、八月二十七日。本多正信は、その間江戸へ戻って、兵糧軍資金を整えて宇都宮へ戻り、秀忠軍は発進をするが、その行動は、微妙である。悠々閑々たる進軍である。

家康軍と秀忠軍の陣容をみると、主力はむしろ秀忠軍である。家康は自分の旗本だけをつれ、秀忠はその麾下の旗本勢に併せて、譜代有力大名の諸軍を全部幕下につれていっている。

家康従軍の将兵総数三万二千人、その内訳は、旗奉行(村串与左衛門ほか)槍奉行(近藤石見守、大久保彦左衛門ら)持筒頭(渡辺半蔵ら)百人頭(伊奈図書助秋綱ら)使番(成瀬小吉正成ほか)弓頭(希施孫兵衛ほか)と、本当に家康の旗本だけの人数である。

一方、中山道をのぼった秀忠軍は総数約三万八千人、その内訳は、徳川秀忠を総帥に、森忠政、榊原康政、本多忠政(本多忠勝の子)、奥平家昌、石川康長、仙石秀久、大久保忠隣、大久保忠常、酒井家次、真田信幸、日根野吉明、小笠原忠政、菅沼忠政、牧野康成、牧野忠成、諏訪頼水、本多正信、戸田一西、酒井忠重らほとんどが、徳川の主力となる有名大名の軍隊である。しかも、ついている謀才にたけた監軍役が康政と正信だ。両軍の進撃ぶりは次の通り。

九月一日、家康、江戸出馬後の両軍の足どり

三日 相模国小田原に到着

三日 小諸に至る。上田城主真田昌幸を誘降するが、昌幸応じない。(上田はいかに名将昌幸が立てこもっていても、全くの小城なのに、秀忠は派手に攻めない)

九月十五日、関ケ原の決戦

十五日 早暁垂井

十七日 信濃木曽妻籠で勝利をきき、急行軍に移る

康政は、くすぐったかに違いない。家康とかねて打合せた予定の行動をとったにすぎない。

2024.03.07 記す

家康会社の三傑

(三)井伊直政

上役は一人働きせぬもの P.249

部課長のくせに一人働きをする人がよくいる。たとえば仕事をたくさん自分でかかえてしまう。下役のやることが、どうもまどろこしい、あるいは部課長自身のウデに覚えがあって、そのウデをつい発揮してしまう。こんな風に部課長の一人働きにはいrぽいろな原因もあるが、やっぱり小集団、中集団の長たる者は、それなりに組織全体を動かす知恵を優先しなければならない。組織の持っている総力をいつも上手に集中して使い、個々の一人一人が発揮する力以上の力を出させていくことが必要なことはいうまどもない。

家康三傑の最期後の一人、井伊直政は若い時に抜擢されて多数の人数を預かる侍大将となった。いわば第一線営業課長といったところである。ところが、直政は勇猛果敢、自分のウデに覚えがあるために、一人働きをやった。長久手の戦いでただ一人敵と組討をしているところを、味方の将、安藤直次(のち徳川頼宜の後見役となった、田辺三万石の城主)に見つかった。直次は、一騎討をやっている味方の武将が、井伊直政だということがすぐわかったが、手を出さずわざと見ていた。もしも、直政が討ちとられそうになったらば、むろんすぐ助けてやるつもりであった。そのうち直政は、運よく敵を仕止めた。そのあとで直次は直政に向って言った。

「貴兄は一軍の将であるくせに、たった一人で戦闘をやるとはもってのほかの不心得だ」

いわれて直政は頭をかいた。なるほどもっとも、彼は直次の忠告通り、それからは一人働きはやらなくなったエピソードがある。

徳川三傑の筆頭と、のちに称されるようになった直政にも、若気の至りということはあったわけだ。ここでの教訓は直政が血気盛んのその時に、先輩の忠告を素直に受け入れているところである。とかく、できる課長ほど下役の若手のすることがまどろこしいという結果、見ていられないやと手を出すむきがどこにも見られるが、直政の一度誤ってくり返さず、という素直さが彼の成長のもと

ここで、赤穂浪士の総大将、大石内蔵助の水際立った指揮振りを引き合いにするのは唐突のようであるが、内蔵助の知恵は大人の知恵だった。たとえば、吉良の屋敷の討入りに当って彼が指示した戦闘法は直政とは正反対である。義士はいつも三人一組で離れず、抜け駆けは絶対せず、一人は弓、一人は槍、一人は太刀で、一人の敵に向かうことを決めた。この方法が功を奏して、吉良方の守衛の付け人は殆んど全員が討死、義士方ではわずか一人の負傷で済んだ。

戦闘に当って、大将みずからひとりで格闘するなどというのは、下の下であろう。映画でもとかく、主人公の剣客の一人働きが、ヒロイックで、劇的

2024.03.08 記す

ケガだらけの豪傑 P.251

前回に上げた徳川三傑のひとり本多忠勝は、勇往果敢さでもむろん直政におとらず、大局を見る器量も備え、なおかつ行動慎重な戦場のベテランで、生涯にわたる五十数度の戦いでも、ただの一度もケガをしていないが、全く対照的に井伊直政は全身完膚なしといわれたほど、しょつちゅう負傷ばかりしていた。直正の甲冑も剣戟矢丸のあとが無数にあったという。直正は忠勝に比べると、多分にそそつかしい

たとえば小田原の戦いで、家康は先陣を榊原康政に命じ、井伊直政は旗本と決めた。この時、いつも先陣を望むくせのあった直政がおとなしく守備隊を承諾した。彼には魂胆があった。家康に耳打ちをした。その献策というのは、今秀吉に従って、北条肩を攻めているのだが、総大将の秀吉は、身辺にはほんのわずかの人数しかいない。この機に乗じて北条よりも秀吉をおっとり囲み、討ち取ってしまいましょう」という油断もスキもないクーデター計画だった。ところが家康はその唐突のクーデター計画にびっくりしたが、むろん取り上げなかった。そこで、直政はそんなら先陣に行かせてくれと言ったというエピソードがある。

このエピソードの真偽は別としても、このようなキリ

2024.03.08 記す

情報は陰影を明確に P.252

関ケ原の合戦では直政は家康の子忠吉と一緒に先手に立って、戦った。功名にはやる若い忠吉を押えると、老臣たちから言いつけられた忠吉の家臣たちは、大事をとって、忠吉の馬のくつわを取って放さなかった。ところが忠吉はあせって、「放せ」と怒鳴る。供廻りの者は直政に相談した。「どうしたらいいでしょう」。直正は「武士の子がそんなに用心してばかりで、何の役に立とうぞ。放して、もし若殿が討死したらそれまでのことよ」と放させた。そこで忠吉は敵陣に迫って大いに奮戦したという。こんな風にいつでも先頭で命運を賭す果敢さで爽やかなのは直政の骨頂だ。

もつとも、直政はこの関ケ原の戦いで手傷を負った。この手傷はかなりの重傷で、一度は治ったが、のちに再発して直政の死を招く。直政に傷を負わせたのは西軍の中での精鋭島勢であった。そのときの模様を直政は述懐しているが、負傷を他人のせい

しかし、直政の言い分の中で、「敵」という言葉の陰影の多様さを話っている点は、戦場のベテランの観察眼を示していて味がある。

2024.03.08 記す

ブランドで威を示す「赤備

銘柄品にブランドがあり、タレント連中にも、また、自分を印象づける「商標」みたいな容姿づくりがあるようだが、井伊直政もまた特別ブランドの軍装を許されていた。全軍すべて、ユニフォームから、武具一切に至るまで、赤色で統一した「赤備え」である。この「赤備え」は、家康会社が、武田勝頼会社亡きあと、ブランドを導入したものであった。

家康は武田遺臣を採用して、直政に配属し、ついでに甲冑、旗、差物、馬のくら、あぶみ、むちに至るまで全部赤色にさせた。

井伊家の新入社員

2024.03.08 記す

スカウト出来ぬ大岩 P.255

関ケ原の乱以後は徳川の天下は定まって、やがて家康のまわりの吏僚派家臣による側近政治のスタートがようやくその形をはっきりし始めるが、その以前に直政は死んだ。これは、あとに残った本多忠勝、榊原康政の二人よりはある意味では、直政の内部に家康に対する不満をはっきり自覚する度合いを少なくてすんだかもしれない、という意味で直政は生涯「絶頂」で世を去ったといえそうだ。後世伝わる家康の側近政治家たちに対し武功派臣僚の大きな批判のあったしるしが直政にははっきりと残ってはいない。本多忠勝と榊原康政の場合は、家康の側近政治家たちに対する強い批判半の声が伝えられているが、直政にはそれが見当たらない。

秀吉は家康方の名将たちについて特別の関心を持っていたが、小牧、長久手の戦い以後直政、康政、忠勝を特にほめあげ「自分の家臣、蒲生氏郷、加藤清正、福島正則などを自慢していたが、彼等に比べても徳川三傑のみごとさよ」といった。秀吉は名代のひとたらし、すでに徳川会社の専務格の名将石川数正をスカウトするという「前歴」があったし、家康の関東入国の折も、三人の禄高について家康の決めた水準では、安すぎると干渉

しかし、むろん三傑が動揺するはずもなく、逆に秀吉に対して、内心さらにきつい批判の気持を深めていたようだ。スカウトの声がかかったりすると中には、変に動揺して、そのスカウトがあったことをいばって

2024.02.26 記す。

余禄

1 梱包も入念な信長のプレゼント

超特級の名将、上杉謙信と武田信玄の二将が健在のときは、さすがの織田信長も、大いに心を尽くして両将との和睦に努めた。信玄の僅か七歳の娘を、信長は倅、信忠の妻に懇望したりした。そのとき武田方の老臣たちは反対だったが、信玄はこう言っている。

「信長は一年に七度も定期便のように使者をよこしている。こちらからは二年に一度も使者をたてたことがないのだ。しかもその信長の使いが持参したプレゼントを見ても、大変な気の使いようだ。年々贈ってくるプレゼントの容器の唐櫃一つをとってみても、えらく念をいれてあり、堅牢な木箱にみほとな蒔絵を施してある。人の心の真実、不真実は音信のやり方で判じられるものだ」と。

贈物による友好政策 P.258

謙信の下に、信長が贈ったプレゼントは今も残っている。先頃催された上杉謙信展には、上杉家に伝えられたゆかりの優品が展示されたが、その中に信長が天正二年、謙信に贈った「洛中洛外図屏風・狩野永徳筆六曲双」の名作や、赤地牡丹草分のビロードで仕立てたヨーロッパ風のマントもあった。記録によると、このほか信長は、狩野永徳に描かせた「源氏物語風一双」、謙信に着てもらうつもりの「綿衣五襲」などを贈っている。

名画から南蛮わたりの珍奇な舶来品に至るまでのプレゼントに見える信長の「懇志」には、信長がどんなにか、謙信が京都へ攻めのぼる期の来ることを憂えていたかが、あらわれている。

信玄、謙信の両将とも、信長には大の苦手であった。彼にとっての幸いは、こわい両虎がにらみ合ってくれたことであったが、天正五年、謙信から、「京へ五万数千の大兵を率いていく決心をした」という声明を送って寄こしたとき、信長は「安土辺へ出馬されなら、手前は髪を削り、無力でお目にかかり、一礼をいたし、その上関東三十三ヵ国を差上げましょう」と返信をしたとある。(「名将言行録」)

友好保持のための音信とプレゼント政策も基本戦略まで変更させることはむろん不可能だったというわけだが、信長が贈物重視し、そのために知恵をしぼったことは明白である。

2024.03.08 記す

「物よろこび」の信長 P.260

今の企業内では、上役宛に下役衆から贈物をすることは、決していいことではないが、信長は案外それが平気だった。秀吉が抜擢をされ、取締役長浜支店長とでもいうべき長浜城主となったとき、秀吉の女房ねねが、信長にあいさつのため合いに行っている。その折思い切ってはずんだ贈物を持参したらしく、信長はねねに対しての返信に、「持ってきてくれた贈物はあまりみごとなので、こちらからも何かお返しをやろうと思ったが、とうとういいものが思いつかなかった」などと言っている。

信長が保護を与えたイエズス会士オルガンチノは天正二年に南蛮寺を建てたが彼は信長に遠眼鏡、虫眼鏡、鉄砲十挺、加羅百斤、虎皮五十枚、赤ラシャ生地一巻、山羊、羊、西洋犬などを贈っている。

新しいもの好きの信長は、これらが大いに気に入ったようだ。信長は素直に「物よろこび」をするタチだったのか、いいものをもらったときは率直だ。だから逆に、彼が贈るときには苦心しての品選びをしたに違いなく、またその選定は、なかなか名人芸だったことは事実である。

今で言えば彼は、梱包財料まで吟味したというわけだ。

2024.02.26 記す。

2 行き届いた秀吉の心遣い

プレゼントのしそこないをして、後世までも悪口の種を提供した有名武将もいる。プレゼント一つで、器の内容まで安く見下げられているのが、源頼朝である。

ご存じの放浪の世捨て人、家人・西行法師を招いて話をした頼朝は西行に記念品を贈った。銀製の猫の置物である。西行は、頼朝の屋敷を出ると、門前に遊んでいた子供に、墨染の衣の袖下から無雑作に取り出してポイとその猫をやってしまった。この話には西行がいささか嫌味な行動を「したものという見方もできるが、無欲で風月を友とするひとクセある坊さんに、床の間に飾るような銀の猫をやったほうが、いかにも気のきかない人物のように見える。普通の人間なら、頼朝公の高級下賜品として、珍重するかもしれないが、相手が悪かったというわけである。これで頼朝は、何割引きか彼の器量を下げることになった。

2024.02.26 記す。

贈り物が人の器量を物語る P.261

これに反して、秀吉の場合は相手をよく知り抜き、また、場合場合を十分に見抜いて、適時適品を贈り、適人適品の原則をうまくやりとげている。

秀吉のプレゼントは、いかにも気がきいていて、憎らしいくらいである。たとえば、彼が、近江長浜の城主であったころ、同じく坂本の城主であった同僚の明智光秀に頼まれて戦陣繁忙の中を唐崎の松づくりに協力をし、敵前で、松の木の掘り出し運搬を手伝ってやる。その時、味方の兵に損害が出た。戦争の真最中に、前線の有力部隊長が二人で、「そんな遊び事に手を出しているのは何事」とばかりに、信長から𠮟責の使いがきた。秀吉は、大あわてを」してみせ、信長の使いと一緒に、気の4きいた家臣を早速おわびに信長のところに駆け向かわせた。それと一緒に、少々の手土産物。その土産物は、近江でとれた山菜と魚介。このささやかな進物は、秀吉の可愛げをチラリとのぞかせる。

この話を読むと、なんとなく微笑がわくのは、今も昔もあんまりかわらないということである。

たとえば、社長が自分の会社の工場を見廻りにくる、などというとき、工場長は社長の宿舎に参上して挨拶をする、ということになるが、こんな時に、その土地の名産、たとえば梨だとかぶどうだとかを、一かご、お夜食になどと持参するだろう。

ちょっとした気のつけようというのは、こんな折のことである。別に、ぶどう一かごでどうということはないが、「夜食のひとつまみ」という心のつかい方が、可愛げがあるということになろう。

2024.03.08 記す

心にくいまでのもてなし方 P.263

秀吉は、大きなプレゼントでも、判断が的確である。

天正十六年、京都に壮大な邸宅聚楽第を作ったあと、彼は、時の帝をお迎えした。まず秀吉は、その正月に、行幸準備の支度料を献上し、さて、春、四月になってかrさ帝をお迎えした。ここいらへんの呼吸も、なかなかのものである。

秀吉は御所まで迎えに出向き、帝は、聚楽第に五日間滞在された。その後でお帰りには心の行き届いたプレゼントをさし上げている。砂金をいっぱい入れた袋と銘品の和紙など、いろいろとあった。当時の御所の公

2024.02.26 記す。

3 家康のプレゼント

人に物を贈るということも、なかなかむずかしいことだ。戦国時代の武将たちも贈り物には心をくだいた。贈るばかりではない。お返しをするにも下手をすると、大事な味方を敵にするような結果にもなった。

あるとき徳川家康は、琉球から渡ってきた「九年母

ところが、こんなことは我々の日常生活にもよく起こる。ある人、さる寿司の名店から取り寄せたお寿司をみやげにと持参した。ところが贈られた方は「あのお寿司は、ご飯がちょぴっとしかついていなくて……」と言って笑い、いかにも物足りないお寿司という顔をした。これも贈る相手をまちがい、失敗をした実例である。チガイノワカル人、物にこだわらないチガイノワカラナイ人など、同じ物を見ても、人それぞれのレベルでプレゼントを判断する。だから贈り物には適材適所ならぬ適人適品の心得がいる。これはあやまると、贈る方もしらけ、贈られた方も一向に満足しない。

2024.03.08 記す

二つの価値判断が火花を散らす P.265

価値観のスレ違いはプレゼントのスレ違いばかりではない。

スウェーデン製のしゃれたデザインの、針金作りのローソク立てを、おもしろがって買ってきた亭主がいた。ところが、ある日それが行方不明になった。捜してみると、まさかと思うところから出てきた。流し台の下からである。しかもそれは、温泉地でよく売っている干物入れのビニールの空籠と一緒にからげられて、捨てられる直前の姿でみつかった。二十ドルばかりした針金細工も、奥さんの目にはゴミ同然のビニール籠と同じであったというわけ。無論、ダンナは大嘆き、夫婦の亀裂というものは、こういうところから始まるものである。これはプレゼントの話とは違うが、価値判断のレベルのズレが、人間関係までズ」ッコケさせる恐れをはらんでいるものだ、ということを示す例だ。

贈り物は、ある意味で怖いというのは、二つの価値判断が火花を散らすからである。一人よがりで、めったなものを人に贈れないし、お返しもまたうかつにはできない。

信長も、秀吉も、家康も、贈り物には大変な精力と知恵とをそそいだ。戦いそのものでもあった。

仕事の上で、相手にプレゼントを考えることもあろうが、いい加減に考えたプレゼントは、しない方がいいこともある。

2024.03.09 記す

4 黒田長政のプレゼント

戦国武将、黒田長政は、如水(官兵衛)の子。父は、豊臣秀吉にも恐れられた聡敏・機略も智将であった。秀吉は「俺が死んだら、あとでやれる男は如水だ」などと言っていた。長政はいわば、二世社長である。英雄的おやじをもったこの息子は、事あるごとに、心の至らなさを父親から指摘され、そのきびしさを忘れず、父亡きあとは、自己啓発のシステムを自分の藩中に作ったりした。

有名な異見会というのも、その一つだった。心ある士、数人を集めて、どんなニガイ

黒田家のプレゼント批判 P.267

ある日、大阪在勤の家来、下野某がお役交代で長政の領国筑前に帰って来た。長政は丁度、家老・中老を集めて「役員会」を催していた折とて、早速、彼を呼出して、大阪情勢を聞いた。

下野は他の大名の様子や評判の話はするが黒田家や長政の評判については語らぬ。長政は「そこをあけすけ

2024.03.09 記す

現代への皮肉なアドバイス P.269

黒田家のプレゼント批判は、今の会社の贈答のやり方にも、一種の皮肉なアドバイスとなろう。相手を用あるときだけチヤㇹヤし、役に立たぬと、現金なもので、ピタリと一切の音信を絶つ。お中元だの、御歳暮だのと、定期的・季節的贈答

だが、今は「軽薄」と「軽薄」とが、つきあっているみたいだから、黒田家のプレゼント批判に似た声も、上がらぬのかも知れぬ。

2024.02.27 記す。

あとがき

人間は人間関係の中でこそ成長する。人間関係に恵まれない場合は、せっかくの人材も宝を抱いて枯れることがある。個人の資質、特性、才能は、人間関係という名の土俵の中でその花を咲かせるものである。同時にこれは企業の場合にも当てはまることで、企業の内と外における人間関係の良否は、その企業の命運を左右する場合が多い。mさしてや現代のような危機の時代には、最も強い企業のあり方を見ているとこの感を深くする。この本も、人間関係のつながりに、できるかぎり重みをかけてまとめたのはそこに理由がある。

本誌は学習研究社の雑誌「LIVE」に大部分を連載し、一部分を[PHP]「啓発」並びに大阪の「時事プレス」に載せたものを補筆、訂正したものである。なお、作成にあたってはPHP出版部、森井道弘氏の多大のご奔走がなければ容易にでき上がらなかったことをしるし、あわせてお礼申し上げます。

末尾ながら、次にかかげる参考書は、一部直接引用させていただいたもので、ここに再び掲げて謝意を表します。

一九七五年十一月

大和 勇三

解 説……………………桑田 忠親

「PHP文庫」の創刊にあたって、大和勇三氏の好著『戦国武将・人間関係学』が、まっ先に文庫化されると聞いた。当を得たことと思うのである。

かくいう私は、歴史学者として、長年、戦国武将の事績や人物について研究をかさね、著書も数多く世に問うてきた。海音寺潮五郎、山岡荘八、今東光、村上元三、南条範夫などという小説家とも厚誼をかさね、出版社の主宰で対談などを行なった経験がある。小説家のことだから、ひと癖もふた癖もある人が多い。しかし、たまには、癖といっほどの癖もなくて、至極おだやかな人柄の方もいる。話し方も、性急な人もいれば、ゆったりと語る人もいる。十人十癖

大和氏は、「ブルターク英雄伝に出てくる英雄よりも、日本の名将言行録に出てくる英雄豪傑の言行の方が、はるかに身近である」というが、まさに同感である。身近であるというとは、日本の名将言行録に出てくる英雄豪傑、たとえば、源頼朝、足利尊氏、北條早雲、毛利元就、織田信長などが、私たちと同じく日本人であるからだ、という一語に尽きる。どうせ、私たちに、生きぬく勇気と知恵を授けてくれるならば、シーザーやナポレオンよりも、豊臣秀吉や徳川家康のほうが、好ましい。ピンとくる。二階から目薬では困るのだ。

まず、この著書の「まえがき」を読んでみると、「世相の激変を乗り切る心構え」について述べ、「その対処法は歴史の中にある」と提唱している。現世の苦難を乗り越え、将来の幸福を獲得するのが、私たちの切なる願いであるが、未来のことは予測しがたいし、現在は一瞬にして過去となるのだ。したがって、私たちの学ぶところは、過去の歴史にしか求められない。つまり、歴史の中に私たちの処世術の模範となるべきものがあるのである。

ところで、この書物の本文は、一部と二部に大別してある。そして一部は「武将にみるリーダーシップ」、二部は「低成長安定経営者・家康」となっている。一部の「武将にみるリーダーシップ」には、「信長の甘えの構造と光秀」、「信長と藤吉郎の人間模様」、「信長と家康の人間関係」、「秀吉と家臣との人間模様」、「秀吉の軍師・官兵衛と半兵衛」、「石田三成と加藤清正」という七項目が掲げられている。

この一部では、戦国武将の内、信長と秀吉がおもに取りあげられている。家康のことは二部に譲ってある。

さて、一部の「信長の甘えの構造と光秀」では、幼少時代からわがままに育ち、自信たっぷりで、挫折感を知らず、しかも感情のムラの激しい信長は、家来に対して甘えの構造を作るが、安心して甘えられる家来には、たとえば、秀吉や森蘭丸のような人物がいる。この二人には、信長も安心して甘えられるのだ。しかし、甘えの構造を持ちかけてはまずい種類の家来もいる。それが、たとえば、明智光秀なのだ。しかし、若い時から苦労を知らないで成長した信長は、そんな人間的相違に頓着しなかった。それが、本能寺で光秀に襲われる不幸と、初めての挫折をもたrかした、と説く。しかし、信長の家来にも、愛臣と能臣とがいた。能臣とは明智光秀だし、愛臣とは森蘭丸である。そして、能臣と愛臣とを兼ね備えたもにに秀吉がいた、というのである。そして、その次に、信長と光秀との人間関係をば、男女のハネムーン期と結婚期にたとえて説いたところは、さすがに著者独特の見方で、甚だ興味深い。ハネムーン期においては、信長は、光秀のことを、まず、外交官・文官能吏として値ぶみし、いい男を見つけたと喜び、ついで、戦場において大軍の統率もできる大将としての能力の存在をも認める。一方、光秀も、信長のことを天下を取るべき男だと思い、その行動力の逞しさと、緻密な計算力と準備力に驚きつづける。足利義昭を奉じて上洛するに際しても、外交の手段を尽くして、近隣の諸豪を鎮まらせ、同盟軍をふやし、大軍団を整えてから、ようやく腰をあげるが、上洛軍を率いて出陣するや、圧倒的な勢いで、江南の六角承禎

※参考:信長は桶狭間で勝ち、一挙に名声を博した。だがその後二度と奇襲戦法を使わなかった。あんな勝ち方は真の勝利ではないと自覚したからだ。それが本当の名将というものである。

本当の勝ち方は、勝ち得る条件を作っておき、極めて自然に勝つという勝ち方である。人はそんなとき誰もその智謀をほめず、その勇敢さをほめることはない。それがよいのだ。自分の方を不敗の地に置き、相手の寸毫の隙を見のがさない。負けるはずがないのである。(会田雄次「決断の条件」P.184)(黒崎記)

しかし、、この男女二人、いよいよ結婚してみると、相手を見る目が、だんだんと変ってくる。信長は、光秀の能力を認めながらも、次第に、これが小面憎くなってくる。光秀の、カイギャクを解しない、クソまじめな性格が、信長の神経にさわってくる。光秀は、秀吉のようなヒョーキンさに欠けていた。中世的な権威をぶちこわし、革新的名行動を決行しようとした信長にとって、光秀の保守主義や伝統尊重論はソリが合わなくなってくる。この夫婦の仲たがいは、光秀に対する信長の皮肉な妻いびりから始まり、次第に暴力沙汰に及ぶようになってくる。光秀が前途の不安におののいているうちはまだしも、絶望感におそわれたとき、それが、ついに本能寺の反逆となって実現される。妻が夫を殺すところで、この結婚と夫婦関係は破滅するのである。なかなか面白い。