(岩波新書)1979年3月20日 第1刷発行

★猿谷 要著 アメリカ南部の旅 1979年3月20日 第1刷発行 岩波新書 19879年4月3日 購入 プロローグ P.1 私たち夫婦を乗せたデルタ航空の旅客機は、アメリカ西部の町デンヴァ-を離陸してから二時間あまり東南東の方向にとび続けて、ようやく高度を下げはじめた。 その日の朝まで、私たちはワイルド・ウエストがまだ周辺にいくらでも残っているようなユタの州都ソルトレーク・シティに滞在していたのだが、そこから友人たちに見送られ、ウェスタン航空に一時間乗って、何度も自動車で越えたことのあるロッキーの大山脈を真下に見ながら、コロラドの州都デンヴァーに降りた。このさわやかな高原の町やその周辺にもかなり多くの友人がいるけれども、今回は南部の中心的な存在となったアトランタで一夏を過すために、すぐデルタ航空に乗り換えて飛び立ったのである。 雨のあまり降らない西部の町デンヴァーでは、その時ほとんど雲らしい雲は湧いていなかった。しかしそれから時差の境界を二度も越えてジョージア州の上空にさしかかると、眼下は一面灰色の雲で蔽われ、飛行機はたちまちそのなかに突入して、まるでミルクのなかを泳いでいるような感じになってしまった。ちょうどその時、機内放送が耳に入ってくる。「アトランタの上空は曇り、気温は八三度(摂氏約二八度)。つい一時間ばかり前に、激しいサンダー・シャワーがありました」 今朝まで一週間ばかり滞在していたソルトレーク・シティのすぐ西側には、イスラエルの死海についで世界二番目に塩分が濃いという文字通りのソルトレークが横たわっていて、さらにそれから西の方は、私が一日中車で走り続けても横断できないほどの、ネヴァダの大砂漠地帯が広がっている。原爆の実験ができるほど、今でも荒涼とした人の気配のない死の世界である。ソルトレーク・シティの南にもまた、砂漠または半砂漠といってもいいような荒野が無限に連なっていた。それと比べると、私たちはいま雨と緑に恵まれた豊饒な別世界へ降り立とうとしているのだ。 飛行機が雲の底をつき抜けると、眼の前に迫った下界は一面の深い森だった。アマゾン川の流域を飛んでいるのだといわれてもそれほど不自然に思われないほど、それは太古のままのような黝い森の色で、しかもそれが見渡す限り続いている。 私はこの時になって、ポケットに入れておいた二通の手紙を取り出し、大急ぎでもう一度眼を通した。一通は「アトランタ・ジャーナル」紙に長年勤め、ある論説委員の秘書をしているミス・グレイス・ランディ。彼女とはもう十二年ごしのつきあいになる。年齢は聞いたことがないが、もう八十歳くらいになる母親との二人暮らしである。「あなたたちが着く日、仕事の方が忙しくて、去年のように空港まで迎えに行けないわ。その代り、家具付きのアパートメントはいくつか候補を探しておいたし、あなたが合いたい人、調べたい資料などはおよそ見当がついていますから、そちらの準備もしてあります」 もう一人は、ミセス・オリヴィア・ハリス。長い間ニモリ―大学の史学科で秘書をしていたが、今同大学で編集している『中部ヨーロッパ史』という学術雑誌のビジネス・マネージャーだった。一九六九年いらいのつきあいで、孫が一人いる年なのに、何をするのを見ても、女性らしさが溢れているような人である。そのオリヴィアの手紙にはこうあった。「アトランタに着いたら、アパートメントがきまるまで、私の家に泊まって下さいね。翌日は休みをとってあるから、一日中アパートメント探しに連れて廻るわ。私うれしくて、子供みたいにはしゃいでいるの」 私も妻の志満も、このグレイスとオリヴィアという二人の女性を通じて、アメリカの有能な秘書とは一体どんなものであるか、今まで十分に教えられてきた。一九七二年に私たちがオリヴィアの家に着いたとき、彼女は私たちが滞在する予定の約一週間のスケジュール一覧表を、すっかり作って待っていた。毎日昼食と夕食はすべて約束ができていて、その表には私が会いたいと思っていた人たちの名がすべて揃っていた。また去年の夏に滞在した一週間は、代ってグレイスがオリヴィアと電話で打ち合わせながら、さらにその他、アトランタ市長、黒人大学の学長、新聞社の論説委員などと会う予定まで、実にみごとに作ってくれたのである。おかげで私は毎回、短い滞在中には信じられないくらい、たくさんの仕事をこのアトランタですることができた。 この二人には、今度もまたずいぶん厄介になることだろう。こういう友人を何人も持っていることは、私たちにとってかけがいのない幸福といわなけばならないが、ふと気がつくと、私たちはもうこれで八回、このアトランタという町を訪ねたことになる。そのうち二回は長距離バスに乗って、二回は私自身が運転して、あとはこうして飛行機でこの町にやってきた。短い時は数日間、長い時は半年あまり、私たちはこの町に住んだことになる。 アトランタの町の中央に林立する巨大なビルのスカイラインが、窓の向う遠く見えてきた。窓ぎわに座っていた志満が、この時突然大きな声をあげた。「あっ、大変、これはきっとニアミスよ。大丈夫かしら」 なるほど、すぐ右側に同じデルタ航空の旅客機が、同じ方向に向って飛んでいる。着陸姿勢に入っていることも同じだし、高度もスピードもまったく同じなのだ。私も少しばかり心配になってきた。まさか両方とも気がつかずに飛んでいるわけではないのだろうが、万一そうだとすれば、一本の滑走路をめざしてやがて両機は接触し、お互いに空中分解をしてしまうだろう。もし最後まで並行して飛び続け、そのまま同時に別々の滑走路に着陸するとすれば、いつのまにかこのアトランタ空港はよほど巨大な規模に発展してしまったに違いない。市の中心部から車でニ、三十分の距離にあるアトランタ・ハーツフィールド国際空港は、私たちが一冬を過した一九六九年頃すでに、シカゴのオヘヤ空港、ニューヨークのケネディ空港、ロスアンゼルスの国際空港に次いで、飛行機の離着陸数が全米四位にのし上っていたのである。 そんな心配をしていたのは私たちだけで、デルタ航空の二機はかなり離れた滑走路にほとんど同時に着陸した。窓から外を見ると、あちらにもこちらにも滑走路が縦横に伸びていて、巨大なジャンボ旅客機が次から次へ休むことなく舞い上り、舞い降りて、しかも何台かのブルドーザが、たえまなく新しい滑走路の建設に動きまわっている。一歩空港の外に出て、また驚いた。去年もたしかにそうだったが、次ぎつぎに吐き出されてくる乗客を空港の前でピックアップしようとする車の数が、二車線の道路二つ、計四車線に並んでも動きがとれないほどの混雑ぶりである。かつてののんびりした南部のムードが、ここではまったく見当らなかった。荷物を持って忙しく往来するひとたちの群れは、明らかに雑踏や喧噪が生みだす一種の興奮状態をつくりだしていた。 後になって人から聞いたところによると、この空港の離着陸数はシカゴに次いでいまや全米第二位となり、しかもなお規模を拡張中で、今後数年間のうちに全米最大になるのを目指しているのだという。今ではロンドンやベルギーの首都ブリュッセルへ直行便が飛んで、国際空港としての性格を強めている。しかしその後八月二日付と六日付の「アトランタ・ジャーナル」紙には、白い囚人の服を着て騒音反対のプラカードを持った人たちが、大勢シティ・ホールの周囲をとり巻いている写真が載った。空港のすぐ西側のカレッジ・パーク地域に住む市民たちで、ちょうど離着陸のコースの真下にあたるため、騒音はもう耐えられる限度を越えているとして、自分たちを「アトランタ空港の囚人」にみたてているのだった。この人たちは家を売って立ち退こうとしても、足許をみられて安く値切られてしまうので、市当局にこの周辺の家を買い上げてもらいたいのだという。空港のすぐ東側にあるマウンテン・ヴュー地域では、以前に一部の家を市が買い上げたという前例があるためである。しかしアトランタ最初の黒人市長として評判の高いメイナード・ジャクソンも、住民代表と面会はしたものの、まだ解決策は見出していない。 空港から周囲を眺めると、ダウンタウンに向かう北側を除いては、これが南部を代表する大都市かと思うほど、建物がまばらに見えるだけで、一面に緑が濃い。そのアトランタでさえこういう騒ぎが起こるのだから、これと比べると、家並みのなかへ着陸し、家並みのなかから離陸しているような日本の空港、たとえば大阪空港などで、騒音反対の運動が起こらない方が不思議である。日本では住民運動が一般にアメリカほど強くないが、そういう理由だけでではなく、満員電車そのもののような日本列島のなかに住んでいると、公害のひどさにもいつのまにか、ある程度慣らされてしまうのではないか。 その夜はオリヴィアの家に泊めてもらうことになっていたが、あいにく彼女の家は空港の反対側、ダウンタウンから見ると東北の方向の、市の出外れのところにある。そこで私たちはダウンタウンに向かうリムジンに一人三ドルずつ払って乗りこみ、それからあとはタクシーを拾った。見慣れた道路や建物を懐かしく思い出しながら眺めているうちに、無造作にジーンズを着ていた私も志満も、べっとり汗をかいているのに気がついた。私たちは今まで何回も、西部の各地をそのつど何週間もかけてドライヴして廻ったことがあるが、全米的な暑さで知られているアリゾナの砂漠の町トゥーサンでも、カリフォルニアの炎熱の町フレズノでも、およそ汗をかくようなことは一度もなかった。それどころか、翌朝早く出発しようとして前の晩におにぎりなど作っておいたりすると、翌日の昼にはもう歯が立たないほど乾いて、ぼろぼろになっていた。ところがこの南部では、ちょうど日本と同じように、むっとするほどの湿度の高さをまず感じさせてしまうのである。 私がアメリカの南部に対してある親近感を抱くのは、この気候の類似性を心のどこかで感じているせいかもしれない。少し極端にいえば、日本ともっとも気候の似ている外国は、おそらくこのアメリカ南部ではないだろうか。日本人なら誰でもすぐ慣れるような、適当な暑さと寒さ、高い湿度、なだらかなアパラチアの山容、変化に富んだ海岸線、背の高い松の林――かってこのアトランタ郊外で一冬を過したとき、私たちの住んでいたアパートメントの裏に広がっている松林がうっすらと淡い白雪に蔽われたことがあって、そのまま水墨画になるのではないかと思ったほどである。 実際このジョージアには、赤い土の上にするすると垂直に伸びた松の林が多く、オリヴィアの家もそういう環境のなかに建っている。私たちがその家の前で車から降りると、なかから小柄な彼女が転がるように走り出してきて、ものもいわず、いきなり志満をしっかり抱きしめた。それがオリヴィアの、一年ぶりの挨拶であった。家の中のことは、何回か泊めてもらったこともあるので、手にとるように分かっている。典型的な中産階級の中くらいの家で、ニ、三年前まで同居していた彼女の母親が亡くなってからは、テキサスに住んでいる一人娘の家族を時おり訪ねるだけで、あとは保険会社に勤める夫のビルと二人暮らしである。 翌日、彼女の活躍はめざましかった。まず初めに、私たちが一夏車を借りることになっているチャンプリー・トヨタの店まで車を走らせた。ビル・オットーという初老のずんぐりしたボスが、私から受けとった手紙を持って出てきた。「待っていましたよ。さあ、あれをお使い下さい」彼の指す方を見ると、真白なコロナの新車が一台、事務所のわきに置いてある。私たちがアトランタで暮らしていた一昔前、ヴァリアントという車に乗っていた頃は、太平洋岸はともかく、この南部で日本車を見かけることは少なかったが、いまではもうオリヴィア自身がカローラに乗っているのだ。「何年か前、あなたたちが中古のコロナでアメリカを一周したでしょ。あれを見てから、日本車を買うつもりになったのよ」 私がドル安になってから日本車が売りにくいのではないかとそのボスに聞いてみると、彼は少し真剣な顔つきになって答えた。「実は昨日もあるテレビ局が同じ質問をしに来ましてね。ところが奇妙なことに、今年の上半期は今までにないほどよく売れたんですよ。故障が少ないのと、アフターサービスがいいこと、これが決め手ですな。しかしこう値段が上がったんでは、これからが大問題です」 借りたコロナは一旦オリヴィアの家に置き、私たちは彼女の車に乗せてもらって、エモリ―大学近くのアパートメントを見にいった。松林に囲まれた静かな環境だが、これは志満が気にいらなかった。キチンが共通で、食べものも大きな冷蔵庫にみな一緒につめこんで使っているからだった。それから三人は、「アトランタ・ジャーナル」紙のオフィスから抜け出してきたグレイスとダウンタウンで落ちあい、南部最高の建物、ホテルとしては世界で最高といわれる円筒形七十階建てのピーチトリ―・ブラザ・ホテルに入り、地下のしゃれたレストランで昼食をとった。去年も会ったというのに、グレイスはずっと長いこと会わなかった人でもみるようなキラキラした目付きで、私たちを交互にしっかり抱きしめた。 オリヴィアは私たちと話しているとき、つとめて南部なまりを出さないように注意しているようだが、彼女の夫のビルや、それにグレイスとくると、その独特の強い南部なまりに、毎度のことながら私たちはたじろいでしまうのである。とくに中年女性の南部弁は、ときにニャーとかニョ―とか、まるで猫がふざけ合っているのではないかと思うほどの発音がしきりに入ってくる。かつてグレイスと電話で話をしていて、「あなたの探している人は、いまアトランタにはいないわ。引退してマイアマに住んでいるはずよ」といわれたことがある。私はやっと彼女のいうマイアマがフロリダ州のマイアミのことだと気がついて、その時から南部なまりが分かりかけたように思ったものだが、一年ぶりにいまグレイスの油の上を滑るような話し方を聞いていると、また深南部(Deep South)に来たのだという思いが急に高まって、かすかに血の騒ぐのを感じた。 午後はまたオリヴィアがグレイスの推薦するアパートメントへ連れていってくれたが、今度は志満がたちまち気にいってしまった。ダウンタウンの北の一角に二十数階建ての巨体を誇っているピーチトリ―・タワーズというアパートメントで、斜め向き合いのブロックにはハイアット・リジェンシーという豪華なホテルが建っている。ダウンタウンのどこへでも歩いていける便利な場所で、設備や保安も申し分なかった。ロビーの一角には電話ボックスのようなコーナーがあって、別の入り口までテレビの画面を通して監視できるようになっており、でっぷりした黒人がいつもその画面をみつめ、顔見知りの住人には片手をあげ、にっこり笑って挨拶を送っていた。 最初に案内された二十一階の部屋では、高所恐怖症の志満が動けなくなってしまい、北向きの三階の部屋に入ることにした。日本式にいうと、十五畳くらいの居間、十畳くらいの寝室、それにかなり広いキチンとバスルーム、さらに押入れにあたるクローゼットが三ヵ所もついていた。テレビ(月二〇ドル)と電話は別の計算になるが、なかなか立派な家具が揃っていて、これで一ヵ月三〇〇ドルだという。サンフランシスコのホリデイ・インで一泊六二ドルも払わせられた後なので、これだけの広さ、便利さで一泊一〇ドルという計算は、ほとんど信じられない安さである。もっともここはホテルでないから、滞在期間一ヵ月とう規則あるそうだが、室内の清掃やシーツの交換など、メイドがごく安い金額でしてくれることになっているから、実質的にはホテルよりも便利といえるだろう。 堂々たる体格のジェシーという女性のマネジャーとすべての契約をすませて、オリヴィアの家に戻った。部屋のキイも渡されていたのでアパートメントへ移りたいという志満の言葉を聞いて、オリヴィアは休む間もなく、台所用品を数えきれないほどいくつもの袋につめてくれた。「欲しいものがあったら、なんでも取りに来てね。大学の図書館も、すぐ使えるように手続きはすんでいるの。毎日でもあなたたちの顔を見ていたいくらいだわ」そういって彼女は、つかの間の別れを惜しんだ。 さてそれから三十分ばかりドライヴして町の中心に戻り、荷物を下してこれから一夏を過すことになった建物のロビーに入ると、ちょっとばかり私たちを驚かせることがそこに待っていた。志満は両手に一杯の荷物を抱えて私より先にエレべーターの前へ歩いていったが、いきなり「あっ」と叫んだまま、棒をのんだように立ち止まってしまったのである。見ると彼女の前にも、ロビーの一角を占めているマーケットから食料品の袋を抱えて出てきた女性が、両眼を大きく開いたまま、これもまたあっけにとられて立っているのだ。その一瞬間が過ぎ去ると、二人とも袋を床に置くなり、なにか奇妙な声をあげあいながらしっかり抱き合った。 彼女の名は、ミセス・ルイーズ・サックス。一九六六年にジョージア州知事選挙のときに知り合って以来の仲で、今ではアトランタに各種団体の全米大会を招致する重要な仕事をしていた。自称、コンベンション・ガールズである。もちろんアトランタンへ来るたびに私たちはこのルイーズと会っているし、昨年は彼女がシンガポールへ出張した帰り道、初めて日本にも立ち寄ったので、一緒に銀座で天ぷらを食べたりした。ルイーズの言葉も、彼女がフランス生まれなので、フランスなまりがとれず分かりにくい。彼女の家がカーター大統領の生れ故郷プレインズからそう遠くない小さな町にあり、週末には必ずここに戻ることを知ってはいたが、普段はこのアパートメントで暮らしていることを、私たちはまったくその時まで知らないでいた。しかしこれも後になって分ったのだが、私たちとルイーズと仲がいいことを知っているグレイスが、そのこともあってこのアパートメントを選んでおいてくれたらしいのである。 こうして私たちは、このニ、三年来急に全米の注目を浴びるようになってきた南部という存在について、自分の眼でしっかり確かめてみようという今度の旅を、幸先のよいスタートで飾ることができたのである。 ※余談:2025.05.05:MLB「アトランタ・ブレーブス」を知った。 2025.05.08 記す

アトランタの変貌 P.15

グレイスがこのアパートメントを私たちにすすめたとき、彼女の心の中には多少の躊躇があっようだ。というのは、ちょうどこの建物の前まで地下鉄の工事が進んできていて、日中はさぞ騒音に悩まされるのではないかと心配したからである。 アトランタを南北に貫くもっとも有名な街路が、ピーチトリ―・ストリートだった。ダウンタウンの主なオフィスやデパート、ホテルなどは、たいていこの道路の両側を華やかに飾って建っている。この道が北へ向かってウェスト・ピーチトリ―・ストリートと二つに分れる場所に、わがポーチトリ―・タワーズが聳えている。地下鉄工事はこのウェスト・ピーチトリ―に沿って、ちょうど眼の前まで南下してきていた。夏時間の七時というと、太陽がちょうど昇りはじめる頃だが、その時間から毎朝正確に巨大な機械がうなりあげて動き始めた。幸い建物全体が完全に冷房されていたので、どの窓も開けずにすみ、騒音がそれほど部屋のなかに入ってくることはなかったし、それに日中私たちはたいていエモリ―大学の美しい森に囲まれた白堊の図書館に閉じこもるか、人に会ったり史蹟を訪ねたりしてとび廻っていたので、地下鉄工事をグレイスが心配するほどうるさいと思ったことは一度もなかった。これもまた、東京の都心に近い喧噪のなかに住んでいる私たちの神経のせいであろうか。 それより私は、ねぼけ眼でベッドから起きてみると、毎朝七時にはきちんと仕事を始めている正確さに驚いた。そして何よりも私は、この田園的なイメージの強い南部の都市に、いま地下鉄が建設されているという事実を、初めはほとんど信じることができないほどであった。私は南部から帰ったあと、一九七〇年の秋に、「東部や五大湖地方にあるたくさんの都市とは違って、アトランタでさえダウンタウンから十分も車を走らせば、美しいマダノリアやダッグウッドの森が両側にひろがるのを見ることができるし、濡れた草の匂いをかぐこともできる」と書いたほどである。その町に、いま地下鉄工事が始まっていようとは! 週末を除いて、毎日朝になるとすぐ眼の前でトラクターのような車が赤い土をどんどん運び出したり、白人や黒人の工夫たちがヘルメットを頭にかぶって動き廻っている光景を、私はいやでも眺めなければならない。過去の幻影にしがみつきながわ歴史家としての私に、神は変貌する現状を知らせようとしてこの部屋を選ばせたのではないか――ふとそんな気持を起させるほどの場所に、私は住みつくことになってしまったのである。 ともかくこれは、南部最初の地下鉄として長く歴史に記録されることだろう。ピーチトリ―・ストリートに沿って何枚かの写真が並んでいるが、それはこのアトランタで輸送機関がどのように変化してきたかを示していた。まず馬車、ついで鉄道、それからバス。それがいまや、地下鉄にとって代えられようというのである。しかもそれは、アメリカ合衆国最初の地下鉄という輝かしい栄誉を担うのだ。 しかし、ある人はいうかもしれない。ワシントン・D・Cに一足早く地下鉄ができたではないかと。たしかに、その通りかもしれない。もしワシントンを南部のなかに入れるならば――。そのワシントンを北と東から包むような形になっているのがメリーランド州であるが、奴隷制度を実施していながら南北戦争の時には最後まで中立を守ったこの州がどちらになるのか、私は長い間疑問に思っていた。数年前メリーランド州の大学教授夫妻に東京で会ったとき、私はその疑問をぶつけてみた。すると奥さんの方はひときわ胸を張るようにして、「私たちメリーランドに住んでいる者は、今でも誇り高き南部人よ」と答えたものである。そうだとすると、メリーランドの一部よりも南にあたるワシントンも、当然南部ということになるのだろう。しかし、いうまでもなく南北戦争当時、北部の連邦軍を指揮したリンカーン大統領は、そのワシントンのなかにいたのである。 ということになると、一体南部とはどの部分をいうのか、一応考えておかなければならないが、実はこれがなかなか厄介なのである。普通アメリカで南部というのは、国土の南半分にあたる地域をいうのではない。この南半分という概念については、後に触れることにして、いわゆる南部の地域については、南北戦争の時の南部、という規定が一つの基準になるだろう。つまり合衆国から脱退し、USAに対してCSA(南部連合国)を形成した一一州である。その州名をあげると、まずワシントンからポトマック川を距てただけのヴァジニアからはじまり、ノースカロライナ、サウスカロライナ、テネシー、アーカソン、ジョージア、フロリダ、アラバマ、ミシシッピ、ルイジアナ、テキサスということになる。ちなみに、南北戦争が始まった当時、南部連合国の首都はアラバマ州モントゴメリーだったが、やがてヴァジニア州リッチモンドに移った。現在、車でワシントンから二時間も走れば到着してしまうほど、南部全体からみれば北に偏した場所である。 さてこの南部連合国の一一州に対して、さらにケンタッキーとオクラホマを加えた一三州が、ギャラップの世論調査で使っている南部の範囲である。これは全米を僅か四つの地域に分けてあるだけであるから、次にあげておこう。東部(East)、中西部(Midwest)、南部(South)、西部(West)。私の実感からいえば、広大な西部のうち、太平洋岸のワシントン、オレゴン、カリフォルニアの三州を切り離して別の区域とした方が、現実の姿に近いのではないかと思われる。 南部連合国として合衆国と戦った一一州の他にも、奴隷制度を実施していた州が多少あった。デラウェア、メリーランド、ケンタッキー、ミズーリ、それに南北戦争中のヴァジニアから独立して新しい州となったウェストヴァジニア。南部の特性として黒人の奴隷を認めていたという点に重きをおけば、これらの州を加えた地域全体を南部とよぶべきであろう。「メリーランド人は南部人よ」といった女性の言葉は、この分類に従ったときよく理解できおるものである。 しかし、この分類でもワシントン・D・Cは入っていない。それではこの首都ワシントンを南部に入れるような分類があるのかというと、実は一つだけそういう考え方の基準があるのである。それは奴隷制度の場合と同じように、解放されたあとの黒人たちをどのように取り扱ってきたかという基準である。一九五四年に合衆国最高裁判所は公立学校における白人と黒人の分離教育を憲法違反とする判決を下したが、その時まで現実にそのような人種別の分離教育を実施していた州は、単に教育という分野だけでなく、選挙権、交通機関、その他の日常生活すべての点でも、多かれ少なかれ黒人を分離する制度を維持してきた。従って、その象徴としての分離教育を強制的に行なっていた州を南部として限定する考えも十分に成立することになる。この分類に従えば、かつて奴隷制度を実施していた前記一六州の他に、オクラホマとワシントン・D・Cをさらにつけ加えなければならない。こうしてワシントンが加わることになると、アトランタの地下鉄は南部最初のものと自慢することができなくなる。 これは南部をもっとも広く考えたときの分類であるが、これからミズーリだけを除いた地域が、国勢調査のときに南部として取り扱われる地域である。 いずれにしても、これらの広範囲ななかで、もっとも南部らしい南部、南部の特色がとくに濃厚な地域は深南部(Deep South)とよばれ、サウスカロライナ、それにこのアトランタがあるジョージア、さらにアラバマ、ミシシッピ、ルイジアナの五州がこれに当っている。この五州の中央部になるアラバマがみずから Heart of Dixie と名乗って、自動車のナンバー・プレート(タッグ)にその文字を刻んでいるのは、地理的にも十分な妥当性があることになる。 この深南部に隣接している州を「周辺南部」(Peripheral South)といったり、この範囲をさらに北へ拡大して「高南部」(Upper South)とよんだり、さらに北部諸州と隣接している地域を「境界南部」(Border South)または「境界諸州」(Border States)といったりしている。これらの表現にはかなりあいまいな点があり、お互いに重複していたり、時には主観的な要素が入ってきたりする。とくにこの主観的な要素という問題はかなり微妙なニュアンスをもっていて、場合によってはそれが決定的な役割をはたすことになるのだ。 たとえば、メリーランドに住んでいる人について考えてみると、もしその人が父の代に南のヴァジニアから移ってきたのであれば南部人という意識を強く持っているだろうし、逆に北のニューヨークから引越してきた場合には、自分をヤンキーだと考えているだろう。さらにまた、祖先の系譜によって決めるのではなく、本人の意識だけで決定される場合も少なくない。とくに境界諸州のような場所では、自分が南部的信条を正しいと思っていれば南部人であり、それに反対しているようなときは北部人といえるだろう。南部戦争の時でさえ、アパラチア山脈寄りのケンタッキーやテネシーなどには、北軍びいきの住民たちが少なからずいたのである。逆にまたオハイオ川だけを距てて奴隷州ケンタッキーと向かいあっている北部のイリノイ州では、リンカーンが上院議員の椅子をスティーヴン・ダグラスと争ったとき、州内各地の討論会で彼は微妙な使い分けをしている。同じイリノイ州の中でも南寄りの土地で演説する場合は、奴隷制度に反対の感情をあまり露骨に表わさないように。 こう考えてくると、州によって境界線をつくることにかなりの無理があることが分るのである。これはフロリダとテキサスの場合、とくに顕著である。フロリダの北半分、ジョージアとアラバマに面した部分は純粋に南部といえるけれども、全米的な娯楽施設ができたり、避寒地として旅行客を集めたり、引退した老人だけの町ができたり、土地投機の対象になったり、宇宙開発産業が発展したりしている南半分は、おそらく南部のなかに入れることができないだろう。テキサスの場合も、南部といえるのは全体の四分の一くらいの、ルイジアナとメキシコ湾に面した地域だけで、残りの四分の三はその自然も人情も、むしろ西部といった方がふさわしい。だから私は、テキサス出身とはいっても、アラモの砦の北の方の土地で生まれて育ったリンドン・ジョンソン大統領は、かなり南部的心情を持ってはいたが、むしろ西部出身の大統領というべきだと思っているし、アイゼンハワ―大統領にいたっては、同じようにテキサスで生まれていても、早くから故郷を離れているので、一層南部人というイメージから遠い存在だと考えている。 私はこんなことをあれこれと思いめぐらせながら、毎朝早くから始まる窓の下の地下鉄工事を眺めていたが、この地下鉄が完成したら、結局これは南部最初の地下鉄として記録に残されるべきであろうという結論に到達した。たしかに、南北戦争が始まったときワシントンにはまだ奴隷制度があったし、奴隷解放後も黒人に対して各種の生活上の差別を行ってもきた。また一九七〇年の国勢調査では七一パーセントにも達した黒人人口は、おそらくその大部分が南部各州からの移住者であろう。こういう多くの事実があるにもかかわらず、ワシントンはなんといってもアメリカの首都であり、諸外国に対するアメリカの顔である。自然発生的ではなくて、純粋に人工の町である。もしここが首都でなかったならば、この程度の人口のサイズで地下鉄を作ろうとはしなかったに違いない。 私たちはそのアパートメントに住むようになった翌日から、地下鉄工事現場の前を通って、中心街のピーチトリ―・ストリートをくりかえし歩きまわった。斜め向き合いにあるハイアット・リジェンシー・ホテルは、一歩そのなかに入ると、巨大なロビーの空間が二十三階の天井まで広がっていて、美しい層をつくっている各階の客室のテラスが、ロビーに点在する豪華なソフンァーや、その傍に並んだ花壇、一部に張り出したレストランなどを見下ろしていた。その空間の中央に渋い茶褐色の塔が立っていて、周囲には明るい灯で縁どられたロケット形のエレベーターが、乗客たちの興奮した表情をはっきり見せながら、せわしげに何台も上下している。このホテルのロビーを包むキラキラとしたムードには、アトランタ市民が絵葉書にして自慢しているほど、今までの南部とは違った華やかさがあった。 その次のブロックはピーチ―トリ―・センターとよばれ、無数のオフィスをなかに収めたコの字形の白いビルが、私たちからまるで大空を眺める喜びを奪ってしまうのかと思われるほど、高く空間を埋めつくして立ち並んでいた。しかしコの字の中間には、何本かの木が仕事に疲れたビジネスマンの眼を少しは慰めるように配置されているし、エスカレーターで地下へ降りてみると、しゃれたレストランやお店の間にも、天井からつるしたり、テーブルのわきに鉢を置いたりして、自然の緑をコンクリートとガラスで囲まれた空間の一部として生かしていた。 グレイスやオリヴィアと一緒に昼食をとったピーチトリ―・ブラザ・ホテルは、さらにその斜め向き合いに、円筒形七十階の壮大な巨体を天空に輝かせている。その大きさの割にスマートが感じがするのは、外観がすべてガラス張りのせいだろうか。近寄って振り仰ぐと、そのガラスは周囲の同じように高いビルの翳が色濃く写しだされ、西に傾いた真夏の陽光がまぶしく反射しているような時には、まるで黄金の塔が中天に向かって無限に伸びているように見えた。当分の間この塔より高い建物は南部にできないだろうから、ダウンタウンの中央に他のビルを見下ろして聳えたつこのホテルこそ、いま話題になっているニューサウスのシンボルといってもいいだろう。 かつて「アトランタ・コンスティテューション」紙が、一九六〇年と七〇年のこの町のスカイラインを示す二つの写真を並べて載せたことがある。一九六〇年というのはケネディ大統領が当選した年のことだから、まだそれほど昔のことだと思えないのに、その当時のスカイラインはまだまだ貧弱なもので、この町が誇れる近代的ビルなど、本当に指を折って数えることができるほど僅かなものであった。ところが七〇年のスカイラインは、まったく別の都市ではないかと思うほどみごとに変貌して、近代的高層ビルがいくつも深南部ジョージアの大空に向かって聳えるようになっていた。 それからさらに四年たった一九七四年にアトランタを訪ねたとき、ルイーズは私たちを待ち構えていたように、こういった。「あなたはヒストリアンだから、アトランタの昨日だけを勉強してるのね。私はこれから、アトランタの明日の姿を見せてあげようと思っているのよ」 彼女はアトランタを全米有数のコンベンション・シティに育てあげようと奔走していたので、私たちのためにヘリコプターまで用意するという張り切りようだった。実際に彼女は先頭に立って、私たちを建設中の強大なホテルや会議場に案内してくれた。私たち三人はヘルメットをかぶり、時にはまだ十分に乾いていないコンクリートの上に渡した細長い板の上を歩いたり、時には身体をかがめて小さな穴のような場所を通り抜けたりしなければならなかった。ある場所では、大きな建物の内側がすっぽりと空間になっていて、――というよりも、ゆったりとしたスケートリンクが完成まぎわの姿を横たえていた。私はそのスケートリンクを包むようにして並んでいる十数階の周囲のビルという窓という窓に、やがてあたたかい灯がいっせいにともって、ゆったりとした氷上を何人もの男女がゆるやかに舞っている姿を思い浮かべた。 しかし七七年に来てみると、もう頭のなかでわざわざ思い浮かべる必要はなくなっていたのだ。私たちが三年前ルイーズに案内してもらった建設中のすべての建物はみなとっくに完成して、アトランタン市民の生活のなかに融けこんでいたからである。オリンピック・サイズのそのスケートリンクの上でのびのびと滑る姿を、人びとはまわりの店でショッピングを楽しむ合い間に眺めることができるのだった。私たちは二階の店からホットドッグを買ってきて、氷上の一角にかぶさるように突き出ているテラスの先端に腰を下ろした。見下ろすと、もう手が届きそうなところを、均整のとれた黒人の少年が、まるで飛燕のような鮮やかさで、氷上の人びとの間を巧みに縫いながら滑っている。このリンクを取り巻くビル群は「オムニ」とよばれ、さらにその隣にはジョージア・ワールド・コングレス・センターや、オムニ・インターナショナル・コンプレックスなどという大きなビルの複合体が、遠くから眺めるとまるで洋上に浮かぶ連合艦隊のような偉容を見せて並んでいる。 ルイーズは七七年にも私たちを連れてこういうビルを一つ一つ案内してくれたが、もっとも大きな展示場になっているホールに一足踏み入れると、建物のなかにこれ以上広い空間を作ることは不可能ではないかと、と思ったほどである。ホールの広さはニ万五千人のグールプを収容できる施設があって、およそあらゆる団体の全米大会はここで開催できるのだと、彼女はまるで自分一人でその準備をしているかのように、胸を張って話してくれたものである。 ところがそれからまた一年たって、ピーチトリ―・センターのなかにある清潔な彼女のオフィスを訪ねてみると、どうやらそれが決して彼女の誇張ではなさそうなことが分ってきた。ルーズは自分が使っている何人かの若い女性たちに、「アトランタ・コンベンション・ガイド」を持ってこさせた。ホテル、会議場、レストラン、ショッピング、交通機関、観光施設などが一目で分かるような、カラーの豪華なパンフレットである。 「もうずっと何年も先まで、大会や会議の予定がきまっているのよ」 彼女はそういってまた別のパンフレットを渡してくれたが、それには一九七八年一月から一九八〇年十二月までの、アトランタで行われる各種大会や会談のスケジュールがぴっしりと並んでいた。たとえば一九七八年一月には八八種類、二月には七四種類。三月もまた八八種類のコンベンションが、このアトランタンで開かれたのだ。しかも一日で終わるものはほとんどなく、一週間くらいの会期を要するものが少なくないから、このアトランタという町ではいつも、同時に何種類もの団体の全国大会が並行して開かれているということになるのである。おそらくこのパンフレットは一九七七年に印刷されたものであろうが、ずっと先まで予定が決まっていて、たとえば一九八〇年一〇月にはすでに一四の大会が名を連ねている。 ルイーズは私が驚くのを見てうれしそうに、「いま一九八三年分までの受付を始めているのよ。それが結構問い合わせや申し込みがあって忙しいの」そういって、また私をびっくりさせた。ここで大会を行う団体は、その組織の範囲がジョージア州だけのものや南部だけのものも少なくないが、全米的なものの方がむしろ多く、なかには国際病理学会議、国際太陽エネルギー協会、警察官国際協会、国際交易ショー、国際ワイン・チーズ・フェスティヴァルなど。およそありとあらゆる種類の外国人が集ってくるようなものも数多く含まれているのである。 ルイーズと別れて、彼女のオフィースの前を南北に走っているピーチトリ―・ストリートを歩いてみると、その雰囲気はニューヨークのフィフス・アヴェニューとそれほど大きな違いはない。街を歩いている人の波は、まつたく東京と変わらないほど多かった。もちろん繁華なダウンタウンの面積は東京と比較できないほど狭いし、アトランタは人口でいうと全米第二〇番目の都市にすぎない。しかしすれ違う人びとの表情のなかには、町が上昇の勢いにあるときの、なにか得体の知れないエネルギーがひそんでいるように思われる。 いまジョージア州全体で人口がどれだけ増えているかを一〇年単位で調べてみると、不況のなかの三〇年代には僅か二一万の増加、戦中戦後の四〇年代は三二万、それが五〇年代の四九万、六〇年代の六四万と急増している。その多くは北部などからの産業移転に伴う人口流入で、七〇年の人口は約四五〇万となり、面積の点では全米五〇州中第二一位のゾョージア州は、このとき人口で第一五位に躍進した。さらにその後の人口増は眼をみはるばかりで、五年間に四〇万あまりが増加し、七五年には第一四位になっている。七一年から四年間このジョージアの州知事だったジミー・カーターが大統領に当選したのは七六年のことだから、八〇年の国勢調査ではさらに驚くべき人口増加についての数字が出るかもしれない。 もちろんアトランタにも、昔を懐かしむような気風はまだ強く残っている。たとえば『風と共に去りぬ』の常設映画館が七八年はじめに火事で焼失したあと、その建物の煉瓦が一個二〇ドルでホテルの土産物屋の店頭に並んでいるし、町を少しドライヴすると、マーガレット・ミッチェル・スクェアだのアシュレー・プレイスだの、メラニー・テラスだの、この小説に由来しているかどうか不明であるが、ミッチェルという名の道路が一四ヵ所もこの町にあるのだった。この小説の作者マーガレット・ミッチェルは終生アトランタに住み、いまグレイスのいる「アトランタ・ジャーナル」紙にも日曜版の記者として六年ほど勤めている。グレイスはかつて私たちを案内して新聞社を一巡したとき「ミッチェルさんは背の低い人だったので、デスクもこんなに低かったの。ちょうどあなたのサイズに合うくらいね」といって、志満をそのデスクに座らせたことがあった。市立図書館やエモリ―大学の図書館にはミッチェル関係の特別コーナーがあって、今までアトランタ市民たちが、この小説やその作者に示した愛情が並々ならぬものであったことを語っている。 しかしまた、この小説のなかで語られた南部のイメージが、とくにこのアタランタという小説の舞台となった都市を中心に、急速に変りはじめていることも事実である。ヴァジニア生れのジャック・T・カーバイ教授は近著『メディアが作ったディクシー――アメリカ人のイメージのなかの南部』(一九七八年)のなかで、二十世紀のはじめから映画、小説、テレビなどが南部についてどのようなイメージを作り上げてきたかをのべたあとで、 「こうして{アレックス・}ヘイリーは{『ルーツ』を書くことによって}マーガレット・ミッチェルの亡霊にとどめの一撃を加えることになるわけだが、賢明な征服者がいつもそうするように、彼女の世界を愛する人々にもオリーヴの枝をさしのべるのを忘れなかった」 という結論を下している。 これほど決定的な表現を使わないまでも、今まで置き去りにされていたような南部という地域が、ここ数年来にわかに全米の注目を浴びるようになったことは確かである。一九三五年にアトランタで生れ、今はテネシーのナッシュヴィルでフリーランスのジャーナリストとして活躍しているジョン・エガートンは、これまでにも南部についてたくさんの論文を発表しているが、一九七四年にそれらを一冊の本にまとめて出版した。『ディクシーのアメリカ化』という題名も面白いが、それにはまた「アメリカの南部化」という興味深いサブタイトルがついている。 彼は「プロローグ」のなかで、八歳になる息子から「お父さん、ボク南部人なの?」と聞かれてその答えに窮しながら、いま政治や経済、教育や文化など広範な分野で、全米にわたる均一化が進んでいることを具体的にのべはじめる。たとえば南部から生まれたホリデイ・インや、ケンタッキー・フライド・チキン、それにレンタカーのハーツなどは全米ばかりか世界の多くの国へも進出しているし、逆にITTやIBM、それにデパートのメイシーなどは南部に進出している、とたくさんの例をあげたあとで、彼は次のように書いている。 「{フロリダの}タンパから{カナダ国境に近い}デトロイトまで、インターステイト・ハイウエイをドライヴすれば約十八時間で行くことができるし、アトランタからサンフランシスコまでジェット機ならば約四時間、さらにルイジアナのタールを塗った紙を貼りつけたような貧しい掘立小屋まで、ニューヨークでテレビをひねれば瞬時に到着できるのだ。こんなことがどんどん行われるようになった状況のもとでは、自分が南部人なのかを知ろうとする八歳の少年に、はっきりした返事をすることは難しい。南部はもはやこの国の植民地ではないし、後進地帯でもないし、まま子でもない。南部はいまや急速に連邦へ戻ろうとしているのだ。そうなりながら、南部は東部、西部などと区分のつきにくい場所になりはじめている。連邦は歓迎の前奏曲をかなでながら、入口に立って南部を出迎えようとしているのである。 アメリカ以外の国の人が読むと、これはなんと不思議な文ではないだろうか。たとえば南部のアメリカ化というが、第二次大戦後三十年あまり、私たち日本人の生活さえ、身のまわりのものをふりかえってみると、かなりアメリカ化されているといえるのではないか。日本ばかりではなく、この世界中で多かれ少なかれアメリカ化という大波の影響を受けていない国はないだろう。それなのに、アメリカ国内の南部という一つの地域について、今更アメリカ化が議論されるとは一体どういうことだろうか。それほど南部はアメリカのなかの植民地であり、後進地帯であり、まま子だったのであろうか。第一、連邦という言葉は、南北戦争の時に南軍と戦った北軍、つまり南部の脱退を認めなかった北部の連邦政府、リンカーン大統領によって代表される北部全体を指す言葉ではないか。たとえそれが比喩としての表現であるとしても――。 こういう点から出発して、実は疑問が次から次へ湧いてくる。南部はどうして後進地帯になったのだろうか。後進地帯であったとすれば、それはどんな意味をもっていたのだろうか。いま後進地帯ではなくなろうとしているというのは本当だろうか。本当だとすれば、どうしてそういう変化があらわれてきたのか。南部のアメリカ化、アメリカの南部化ということは、どの程度まで真実であろうか。またそれはどのような意味をもっているのだろうか。遠く離れた日本人にとっても、それはなんらかの意味をもつものだろうか。もう少し大袈裟にいえば、いまアメリカの南部に起っている変化は、国際関係の推移や、ひいては人類全体の文明を考える時に、何らかの意味をもっているのだろうか。 私は今度の旅を通じて、そういう疑問のいくらかを解き明かしたいと考えたが、そのためには、一度どうしても南部の過去に戻ってみなければならなかった。しかしそう思いながら、今まで私は何度も南部の過去がもつ重さや深さや暗さにたじろいで、その入り口のところで躊躇逡巡をくり返すばかりだったのである。 2025.05.18 記す

チェロキー国家の古都を訪ねて P.35

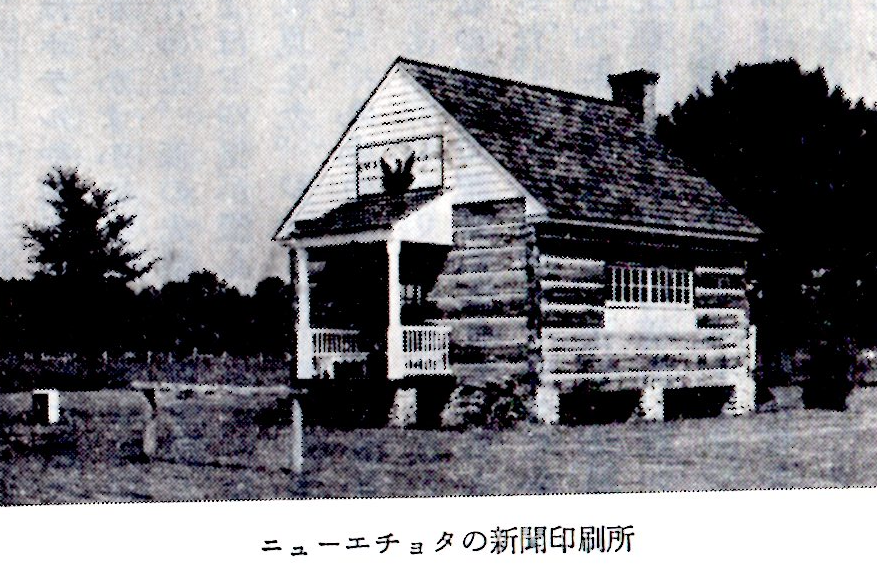

写真:ニューエチュタ新聞印刷所 居間の窓は、一つを除いてみな北を向いていた。近くにはホテルや銀行がまばらに建っていて、その向うにはジョージア工科大学の建物や教会の尖塔が、かすかにその姿を木々の緑の上に浮かせている。さらにその向うは――もう一面の深い森だった。森の先端が見渡す限り広がっていて、その黝い地平線の一部が僅かに盛り上がっているように見えた。ジョージア北部にまで伸びているアパラチア山脈の最後の緑が、時にはこの窓を通して、ちらりとその片鱗をかいま見せるのである。 一九六九年の秋、エモリ―大学の新しい図書館のなかの私の部屋で読書にあきてくると、私はよく志満と一緒にこのジョージア北部をドライヴして廻った。時には昼食をすませてから思いたって出かけるようなこともあったし、また時には朝からおにぎりを作り、熱い日本茶を魔法瓶につめて出かけるようなこともあったが、ジョージア北部の自然はいつも美しい粧いをこらして私たちを待っていた。ゆるやかな丘陵、なだらかな山の稜線、思いがけないとき突然眼の前に現れる小さな湖、黝い松の色とみごとなコントラストを作りあげる秋のなかばの落葉樹の黄色――。 この美しいジョージア北部の大自然のなかに、僅か一世紀半前までチェロキーというインディアンの国家があったことを身近な現実として感じるようになったのは、その頃アトランタンの新聞に出た小さな記事を見てからである。ほとんど見逃がしてしまいそうな僅か二十行ほどの記事だったが、アメリカ東南部に住む各インディアンの集団が、生活環境の改善を要求するために代表を送って、アトランタで会議を開いているという内容のもので、「レッド・パワー」運動が高まっていた当時の世情のなかでは、それほど珍しい記事ではなかったかもしれない。 それにもかかわらず私がその記事を見てびっくりしたのは、黒人は南部、あるいは北部の大都市、インディアンは西部の各地で点在するリザべーション、という地域的なステレオタイプがいつのまにか私の頭のなかにでき上がっていて、アトランタの周辺にたとえ僅かでもインディアンたちが住んでいようとは、夢にも思わないでいたからである。フロリダの北部にそういう場所がいくつかあることに気がついたが、私はテネシーとノースカロライナの州境に連なっている国立公園グレート・スモーキー山脈の方を選んで出かけてみた。その山脈の東の麓に、チェロキーという小さな町があったからである。 町自体はほとんど私の興味を惹かなかった。インディアンが作ったという毛皮や絨毯、それに各種の細工物を並べた売店が並んでいるだけで、それもたいてい白人が経営しているのだと聞かされては、まる一日のドライヴが無駄だったかと思ったほどである。しかしその町に一泊した翌朝、インディアン関係の問題を扱っている内務省の出張所(Cherokee Agency, Bureau of Indian Affairs)があると聞いて、そこを訪ねてみた。白人の所長に紹介されて、そこの事務員をしているインディアンの女性からしばらく話を聞き、いくつかの資料を貰ったりしたが、これはこれで政府公式の応対にすぎず、いたずらに自然の平和な美しさだけが深く心のなかに刻みこまれた。 しかし、今度の旅では違っていた。当時のチェロキー国家の首都ニューエチョタ(New Echota)が昔通りに復元されたと聞いて、朝から汗が滴り落ちそうな八月中旬の一日、昼食を作ってアパートメントを出発した。九年前ノースカロナイナのチェロキー町へ出かけた時より、アトランタから見ると九十度くらいも西へ寄ったハイウエイ75を北上すると、町なみが終ったところでチャタフチーというインディアン名の川を渡る。両岸を深い林で蔽われて、かなりの水量がゆったりと流れている。この川が現在はアトランタンの町の西北の境界線になっているが、当時は郷土史家フランクリン・M・ギャレットが『イェスタデイズ・アトランタ』(一九七四年)のなかで書いているように、「チャタフチー川はクリークとチェロキーの古くからの境界線で、チェロキーはこの川の西北一帯の土地に住んでいた」のである。もっと時代を遡って、植民地時代に描かれた古い地図の復元図を見ると、広大なアパラチアの山地はすべてチェロキーの国となっており、その南の平地がクリークの国と記されている。 このチェロキーたちがどのくらいの人数でどの程度の面積にひろがって住んでいたのかということは、幸いニューチョタ復元に努力したヘンリー・T・マローン教授の『オールド・サウスのチェロキーたち』(一九五六年)のなかに詳しくのべられている。これによると、十八世紀はテネシーの東半分を中心に、北はケンタッキーの東半分、南はサウスカロライナ、ジョージア、アラバマの北部をも含めた広大な地域がチェロキー・カントリーだったという。しかし十九世紀に入り、白人との接触が危機をはらんでくる一八二五年頃、その範囲は南の方にずれてきて、ジョージア北部がその中心となり、これにノースカロライナ、テネシー、アラバマの一部が加わって、いま私たちが目指しているニューエチョタがその時のチェロキー国家の中央部にあたっていた。 「十九世紀のはじめ、約二万人のチェロキーがアパラチア山脈南部の三千平方マイルとローン教授は書いているが、当時としてはかなりの人口といわなければならない。というのは、ジョージア州の発展は大西洋岸から始まったものであり、州都も初めは海岸のサヴァンナだったが、真夏の湿度を避けて一七九四年から一八〇七年の間は内陸のルイスヴィルという町に移動して、山寄りのアトランタなどは、一八一二年から始まったイギリスとの戦争のときに要塞を建てたのが、町作りの第一歩となった程度だからである。 私はゆるやかに波打って山の間を縫いながら西北の方向に伸びているハイウエイ75を走り続けた。そして、ふとこの辺りにインディアン名の地名があまりにも多いことに気がついた。紀元前二万五千年頃の間に、インディアンの祖先である蒙古系人種がシベリア方面からベーリング海峡をこえて入ってきたとき、この大陸に人間はまったく住んでいなかったのだから、「新大陸」とか「新世界」とかいう言葉を使いたいのならば、その意味でいうことはできるであろう。ともかくインディアンは「最初のアメリカ人」あるいは「先住アメリカ人」となったわけであり、アメリカ各地にインディアン名が残っているのは当然であるが、どうもこの南部にはその傾向がとくに強いような気がする。 たとえば、かつてアラバマ大学の経済学部長をしていた私の友人などは、その住所がアラバマ州、タスカル―サ市、インディアン・ヒル・ドライヴ、である。この州の名も、市の名もともにインディアン語であることを思えば、それで十分であろう。母音が規則正しく子音の間にちりばめられているインディアンの言葉は、それが英語のなかに入って発音されるとき、音楽のような美しい響きとなって私の耳に聞こえてくる。いま私が走っている右手の美しい丘陵地帯はチェロキー郡、もっと先へ行くと左手の国有林地帯はチャトゥーガ郡、さらに先へ進むとこれもインディアン名のテネシー州に入るが、その最初の町がチャタヌーガ、その近くにある南北戦争の古戦場の原野がチカモーガ、その近くに住む友人の住所がチェロキー・レイン。こういう例をあげていけば、おそらく際限がないであろう。なにしろチェロキー国家がアメリカ政府から西方への強制移住を迫られて、やむをえずこの平和で豊かな土地を離れるのは、一八三八年のことである。この年、ここよりずっと西にあたるイリノイ州ヴァンダリアで、リンカーンがすでに二十九歳になっていた。八月には州の下院に三選され、一二月にはホイッグ党から州議会下院議長候補に指名されている。この年ミシシッピ川以東の地でまだ正式の州になっていなかったのは、南のフロリダ、北のウィスコンシンだけであった。さらにずっと眼を西方に転じると、なんとこの年の一年前には、アメリカ船モリソン号が日本の漂流民数名を乗せて浦賀に接近し、砲撃を受けて退去した事件が起っている。大政奉還まであと三〇年だけしか残されていない年代なのである。 そう考えてくると、一八三八年という年までここチェロキー国家があったということ自体が、一種の驚異というべきではないだろうか。その上、すでに知られているように、チェロキーたちはアメリカ政府を見倣って共和制の新しい政府を樹立し、セクォイアという混血の指導者が一八二一年二チェロキー語のアルファベットを発明し、一八二八年二月二一日にチェロキー語と英語を併用した新聞CHEROKEE PHOENIX を創刊して一八三四まで発行し続けたのである。北米の数多いインディアンのなかで、おそらくチェロキー国家はもっとも柔軟な態度で侵入者たる白人の文明をとり入れた代表的な例であろう。 私たちは途中で一回車をとめてガソリンを補給しただけで、225というナンバーの横道に入り、その道の右側にあるニューエチョタに到着した。アトランタからちょうど一時間半の距離である。わずかなスペースの駐車場があって、その横の小さな煉瓦造りの建物が、この遺蹟の管理を兼ねたミュージアムになっている。ミュージアムとはいっても付近の出土品をほんの少しばかり展示してあるだけだ。私たちは冷たい水で十分に咽喉を潤すと、一刻も早くチェロキー国家の首都の跡を眼にしたい思いに駆られ、真夏の陽光が無遠慮に照りつけている現場に向かった。 とくに暑い日で、周辺の景色がすべて潤んでいるように見えた。一辺三、四メートルくらいの正方形に近い面積の草原に、三軒の建物がかなり離れて建っているのが遠くから分かった。そのまわりは一面の林で、木々のとぎれた空間は、僅かばかりのトウモロコシや大豆の畑になっている。他に見学の客は見あたらず、耳に入ってくる物音は、ただ林から洩れてくる蝉の鳴声だけであった。 「まるで日本と同じような景色なのね」 志満にそういわれると、私はすぐにトンボを草原のなかで追いまわしていた子供の頃を思い出した。その幻影をいまこの草原の上に再現させてみても、不自然なところはまったくないほどである。違うところはただ一つ、日本の私の憶えている草原は、朝のうちだけしかに露に濡れて生き生きと輝いていたが、このように日が中天高く昇る頃になるとすっかり乾ききり、夏の陽光を十分に浴びて項垂れてしまったのに、いまこのニューチョタでは、もうほとんど正午に近い時間でありながら、まるで雨のなかを歩いてでもいるかのように、草の上を進む私たちの靴がひどく濡れてているし、両側の草の茂みは大粒の露で溢れているのだった。 「こんなに大きな露、チェロキーたちの涙みたいね」 実は私も、志満がそういい出す前から、異常とも思える草の濡れかたに気がついて、ある言葉を連想していた。それは「涙の道」(Trail of Tears)という言葉であった。一八三八年一〇月、スコット将軍の指揮する軍隊に追い立てられるようにして、一万数千人のチェロキーたちは、愛していた平和なこの土地を離れ、はるか西方オクラホマへ向って悲惨な旅に出発する。アメリカ政府が支給したのは僅か一枚の毛布だけである。移住を請負った白人の業者は、私腹を肥やすためにインディアンたちの食費をきりつめる。オクラㇹマまでの全行程約一千三百キロ、しかも酷寒の季節を迎え、寒さや病気のため、インディアンは次つぎ倒れたり、脱落したりした。脱走すれば、監視のアメリカ兵に射殺された。チェロキーの指導者ジョン・ロスさえ、途中で妻のクォーティーを急性肺炎で失っている。途中の死者は全員の四分の一にも上がった。これを「涙の道」とよばないで、何といえるだろう。

こういう私の表現が主観的で、またあまりに一方的であると思う人がいるかもしれないので、私はここに、あの有名なアレクシス・ド・トックヴィルの『アメリカにおける民主主義』の一部を引用しよう。フランス人トックヴィルは、一八三一年に九カ月だけアメリカ各地を訪問し、今ではアメリカに関する代表的な古典といわれるこの本の第一部を一八三五年に、第二部を一八四〇年に出版した。「正直にいうと、私はアメリカのなかにアメリカ以上のものを見たのである」とのべている通り、外国人によって書かれたアメリカ論のうち、これほど傑出したものはその後もまだ出ていない。

トックヴィルはかつてフランス人が建てた町ニューオーリンズを訪ねたが、その途中でミシシッピ州南部を中心に住んでいたチョクトー・インディアンが移住させられる光景を、実際に眼のあたりに眺めることになった。ジャクソン大統領がインディアン諸国家に対して強制移住法を定めたのは一八三〇年のことであるが、それ以前から中部へかけてのチカソーが一八三〇年から三二年にかけて、チョクトーが三一年に、さらにアメリカ軍との戦いに敗れたフロリダのセミノールと、アラバマ、ジョージアにかけて住んでいたクリ―クが三二年に、それぞれ西方の荒野に向かい、その後はチェロキーだけがなお平和裡に白人と共存する道を探って努力を重ねていたのである。トックヴィルは次のように書いている。 「私は一八三一年の末に、ヨーロッパ人がメンフィスとよんでいるミシシッピ川左岸の場所にいた。そこにいる間に多くのチョクトーの人びとの一団がさしかかった。この未開の人たちはそれで住んでいた土地を離れ、アメリカ政府が約束した避難場所へたどりつくために、ミシシッピ川の対岸へ向かおうとしていた。ちょうど冬の最中で、しかもその年はかつてないほどの寒さに襲われていた。雪が降るとそれが地面で固く凍りつき、大河の表面には大きな氷お塊りがいくつも流れていた。インディアンたちはみな家族連れだったし、他に負傷者や病人、生れてまもない乳幼児や瀕死の老人などを抱えていた。テントも馬車もなく、ただ食糧と武器だけをいくらか持っているにすぎなかった。この大河を渡るために彼らが舟に乗るところを私は見たが、その時の悲惨な情景をこれからも忘れることはできないであろう。すすり泣きも聞こえなかったし、苦情を訴える者もいなかった。みな一様におし黙っていた。こういう不幸は昔からでもあったもので、とてもそれを取り除くことなどできない、と彼らは思っているのだ。インディアンたちはみな舟に乗りこんだが、彼らについてきた犬たちは、岸辺に残されたままであった。この犬たちは、もう二度と会えなくなろうとしている主人たちを眺めて、いっせいに腹の奥からしぼりだすような恐ろしいうなり声をあげた。そして氷のように冷たいミシシッピ川の水中にとびこみ、主人たちのあとを追って泳ぎはじめた」 私と志満は大粒の涙のような草の露を踏みして、足首のあたりまでびっしょり濡らしながら、最初の建物の前に立った。復元された新聞の印刷所である。なかに入ると、ちょうど版画を作るときのように一枚一枚手を使って印刷する古い機械が一台だけあって、その横に初老の白人が退屈そうに腰を下ろしている。私たちを見てその男はうれしそうに立ち上り、説明をしながらチェロキーの新聞を一枚刷ってくれた。それが、北米のインディアンによって作られた唯一の新聞であった。チェロキー語をもちろん私は読めないが、英語が併記してあって、ここに移り住んだモラヴィア派の宣教師サミュエル・A・ウスターは、ずっとこの新聞にコラムを書き続けていたという。 この印刷所から百メートルほど離れた場所に、チェロキー国家の最高裁判所が復元されていた。これも比較的小さな木造の建物で、なかに入ることはできなかったが、窓を通して覗いたかぎりでは、なかなか清潔感に溢れた威厳のある法廷であった。この周辺にいくつもの建物があって、チェロキー国家の首都ニューエチョタを作り上げていたのである。国土が南にずれて移動したために、それまでの中心地だったテネシー東部の町チョタ(Chota)を捨て、ここにニューエチョタが建設されたのは一八二五年のことである。チェロキー国家はこのとき八つの地区に分れ、各地区から四人の代表が選ばれて下院を作り、下院によって選ばれた十二名が上院を構成した。この上院が互選で、大統領と副大統領、さらに会計長官の三人を選んだ。 私たちは、もう少し敗者の立場に立って歴史を振り返る必要があるのではないだろうか。不幸にして歴史は、たいてい勝者の側だけから書かれている。たとえば小西行長の資料が多く埋没してしまっているように、この点については洋の東西を問わない。先住アメリカ人であるインディアンたちからみれば、後から入ってきたヨーロッパ人たちが勝手にジョージアやサウスカロライナに植民地を作り、それがまた勝手に独立して新しい国家となったことを宣言したにすぎないのではないか。勝者が書いた歴史の読者である私たちは、一七八九年に初代大統領ワシントンが就任したという部分をみて、この年に大西洋岸一三州の土地は、すべてこの若い共和国としてのアメリカ合衆国のものとなり、そこにアメリカ人が満ち満ちていたような誤った印象をもってしまうのである。 ところが実際には、合衆国が新しい国家としてスタートを切ったとされるこの年、この国の国土であるとされるアパラチア山脈とミシシッピ川の間の広大な土地はいうまでもなく、大西洋岸の一三州のなかにさえもジョージア北部を占めて平穏な生活をしていたこのチェロキーのように、主権をもった先住アメリカ人の諸国家がいくつも存在していたのである。しかし歴史家の筆は、ほとんどこの点に触れていない。新しくできた合衆国政府の内部構造、歴代大統領の治績、ヨーロッパ諸国との国際関係などを説明することに歴史の記述は費されている。しかしおそらく当時のアメリカ人たちは、後世の歴史家や、その読者である私たちが考えているよりはるかに深刻に、はるかに重大に、インディアン諸国家の存在について考えていたことであろう。なぜならば、それは実際の生活上の問題であり、もしその人が西方に安い土地を求めて移住しようとすれば、あるいは自分の生死、幸不幸をわける決定的な問題となったからである。西方へ移住を希望しない人びとにとっても、連邦政府や州政府が西方に存在しているたくさんのインディアン諸国家とどんな条約をとり交わすかという問題は、やはり最大の関心事の一つであったに違いない。 私はこれまでチェロキー国家という表現を使ってきたが、それはワシントン政府がインディアンに対して、一つの nation として考え、それぞれに条約を結んで土地の買収を行なうことを建て前としたからである。事実一八二三年に当時の合衆国最高裁長官ジョン・マーシャルは、インディアンたちをアメリカのなかの従属国家であるとし、その土地所有権を正当なものであると認定している。nation はそこに独立した主権をもつ集団があることを認めた表現で、国家という訳語を必ずしも適当とは思わないが、便宜上チェロキー国家という表現を用いた。これはすでにのべたように、形式上もヨーロッパ的な意味における国家の様相を急速に呈してきていたからである。 これに対して tribe という語は普通「部族」というような表現で訳されているが、私はチェロキー族とかクリーク族というような表現することに抵抗を感じないわけにはいかない。族という言葉のなかに、私はどうしても未開人、野蛮人というニュアンスを感じるし、しかもそれはヨーロッパ的な文明の尺度だけで勝手に測っているにすぎないように思われるからである。 勝者の歴史家はまた、仲間が犯した罪を無意識に隠そうとする。時には意識的にそうすることがあるかもしれない。たとえば西ヨーロッパのほとんどすべてのキリスト教国が、四世紀間もの長い間行ってきた大西洋上の奴隷貿易のことを考えてみると、歴史家はどれだけのスペースをこの驚くべき事実に対して費しているだろうか。アフリカから連れ出された黒人奴隷の数は何千万人に上るか見当もつかないほどであり、しかもそれは西半球のすべての国のなかで、その後の人口構成に決定的影響を与えるほどの結果となっているのである。この罪深い仕業を少しでも軽減するためには、その部分を歴史のなかから抹殺するか、あるいは黒人たちを、そうされても仕方がないほどの未開人であったと説明するより他に方法がない。こうしてアメリカは、長いヨーロッパ人から「暗黒大陸」というレッテルを貼られてしまったのである。 同じようなことが、インディアンに対しても行なわれているのではないだろうか。彼らに対して犯した罪の深さにおののくあまり極端に野蛮な未開人としてのイメージを作りあげようとしてきたのではないか。ヨーロッパ的な文明の尺度では測れないインディアン独特の文明があったはずだし、かりにヨーロッパ的な意味でも、いま私の前に建っているチェロキー国家の最高裁判所が沈黙のうちに示しているように、インディアンたちの文明は勝者の歴史家たちが押しつけてきたイメージとはかなり違うものだったはずである。しかし歴史家の筆やハリウッド映画のステレオタイプ化によって、インディアンは野蛮人というイメージが、単にアメリカのなかではなく広く全世界に伝わってしまった。 こういうやり切れない思いと、ますます暑さを加えた陽光とに私はぐったりとした。そしてあと二つ残った建物、初めは森に囲まれて見えなかった宣教師ウスターの家と、他の場所から持ってきてここに再建したのだという居酒屋、または寄り合い所、とでもいうべき建物を見て廻った。いまこのニューエチョタの空間に再現されているのは、この四つの建物だけである。一八三八年にチェロキーたちが涙をしぼるような思いでここを発ったあと、この首都を作りあげていた建物は、少し離れた所にあるウスターの家を除いてみな倒壊した。それから一世紀あまりの間、ここにチェロキー国家があったことは、まったく忘れ去られてしまった。ようやく第二次大戦のあとになって、この近くにあるカルフーンという町の住民たちが調査に乗りだし、正確な場所が分ってからその周辺二百エーカーの土地を購入し、ジョージア州の史蹟に加えてらって、ここまで復元してきたのだという。 私たちはそれからさらに田舎道を北に三十分ばかり走って、ジェームズ・ヴァンという混血のチェロキー指導者が住んでいた家を訪ねた。父はスコットランドの交易者、母はチェロキーの女性だというヴァンの家は、煉瓦造りなので、そっくりそのまま小高い丘の上に立っていた。私たちは火照った首筋を流れる汗を気にしながら、当時の家具をそのまま並べてある各部屋を見て廻った。そして一九七二年に車でオクラホマにさしかかった時、そこで出会ったあるインディアンの女性のことを話しあった。彼女は自分の方から「私はチェロキーです」といって私たちに話しかけてきたのだ。「涙の旅」をした人たちの子孫だったのである。 それからまた私たちは、別の日を選んで、もう一人のチェロキー指導者メイジャー・リッジの家を訪ねた。それはニューチョタの西南にあたるロウムの町はずれにあった。ロウムは人口三万あまり、この地方では最大の都市で、私も以前に、ニ、三度追ったことがあるが、ニューエチョタのジョン・ロス大統領に反抗して、その不在中ひそかにアメリカ政府の代表と西方移住に同意する調印をしたメイジャー・リッジとその子ジョン・リッジの家が、この町の北のはずれにあることを私は長い間知らないでいた。 それはチーフテインズ・ミュージアムという名で保存されていたが、なんと開館は日曜の午後三時間と、あとは水曜の四時間だけで、私たちは空しくその建物のまわりを一廻りして外観だけを眺めるだけに終ったが、少なくとも外から見た限りでは、ちょうど大勢の黒人奴隷を使っているプランテイションの邸宅を思わせるほど立派なものであった。事実、調べてみるとこの一家は四人もの黒人奴隷をもち、ジョ―ジア州政府と誼を結んで、かなり貴族的な生活をしていたようである。 インディアンの各国家群がこうしてしだいに西方に追いやられることになったのは、インディアン相互の間に共通した連帯感が皆無だったことにもよるであろう。その上、契約の概念に乏しかったので、気がつかぬまに土地を奪われる結果になったことも多かったにちがいない。チェロキーの場合は、途中から指導者たちの間で意見が対立し、最後まで土地を守って白人との共存を計ろうとしたニューエチョタのジョン・ロスと、西方移転こそ唯一の道と割り切っていたメイジャー・リッジと、この二派に分裂したことは、チェロキー全体にとってどれほど不幸なことだったか分らない。 私たちはそれからまた、ジョージア州政府がチェロキー追い出しに異常なまでの熱意をみせた原因の一つと思われる場所、ダロネガという町を訪れた。それはロウムの反対の方角、チェロキー国家の東側の境界線上で、深い山やまに囲まれた小さな町である。一九六九年の秋、たまたまこの辺りまでドライヴに来ていた私たちは、この町の年に一度の祭りに出会い、初めて山あいのこのダロネガがかつてゴールド・ラッシュに沸いた場所であることを知らされた。しかもそれが一八四八年にカリフォルニアで金鉱が発見されるより二〇年も前であることが、一層私を驚かせた。一八二八年の金鉱発見は、二九年に入ってからゴールド・ラッシュのブームを起し、多くの人びとが美しいこのチェロキー国家の東部に侵入しはじめたのである。そして翌三〇年、インディアン強制移住法の制定――。 九年ぶりでダロネガの町を再訪し、中心部にあるコートハウスが金鉱発見のミュージアムになっているのを見ているうちに、この付近のゴールド・ラッシュは僅か数年だけしか続かなかったことが分った。もしここが西部のような荒涼とした岩山だけの山岳地帯であったならば、おそらくここはたちまちゴーストタウン化していたであろう。私は町はずれの廃坑に立ちよって、昔から使われていたパンとよばれる鍋のような道具に金杭の土を盛りあげ、樋を伝わって流れてくる水で砂金を探す真似事をしながら、金がとれなくなった時の人びとの心理を想像した。これほど美しい自然が広がっているのを見たら、あるいはまたチェロキーたちが長年かかって作りあげた果樹園やトウモロコシ畑を見たら、そのままここに居座って、魅力的なこの土地を手にいれようと考えるのではないだろうか。 ここでやはり考えてみたいのは、一八三〇年のジャクソン大統領による強制移住法が、表面的にはミシシッピから以東のすべてのインディアンに適用されるものだったにしても、当時白人の西進を妨げるほど大きな存在だったインディアン国家は大部分南部にあったので、実質的には南部の白人がこの法律の受益者だったという点である。南北戦争のニ、三十年前、南部はそこに住んでいたインディアン諸国家に対して、加害者であり、また勝利者であったといわなけれならないだろう。 トックヴィルは前に掲げた著書のなかで、次のように自分の意見をのべている。 「南部諸州の議員たちが採用している圧政的な立法や、南部諸州の知事たちの行動や、さらに南部諸州の裁判所の記録などをよく調べてみると、結局はインディアンを完全に追い払うことが最終の目的であり、この実現のためにあらゆる努力が払われていることが分るであろう。南部に住んでいるアメリカ人たちは、インディアンが住んでいる土地に対して、嫉妬心を抱いているのである。…… インディアンに対しては、中央の連邦政府よりも各州政府の方が、ずっと貪欲で無作法である。その上、連邦政府も各州政府も、ともにインディアンに対して誠実さを欠いている」 2025.06.13 記す

南北戦争の傷跡 P.57 このアパートメントへ入ったのは七八年七月下旬のことだったが、それから半月近く、アトランタにはよく雨が降った。それも日本の梅雨のようにしとしとと続く長雨ではなくて、いったん雨が落ちはじめると、道路に当った水滴がニ、三十センチははね返ってしまいそうな降り方をする。窓ごしに眺めるジョージア北部の森の上空が黒ずんできたかと思うと、森の色がしだいにかすんで灰色となり、その灰色の部分がだんだん広がってこちらに近づいて来るなと思うまに、この窓にも一粒、二粒、大きな水滴が現われ、やがてそれが叩きつけるような水勢に変わっていく。アトランタはゆるやかな山の裾野のひろがりのなかに作られた町だから、どこを走ってみても坂が多く、それだけに水はけがいいはずなのに、それでもこれほど凄まじい雨に見舞われると、たちまちあちらこちらの道路が、時ならぬ奔流と化してしまうのである。 このまるでスコールのような雨が上がった後は、むしむしとした空気ながら、すぐに碧空がのぞいてきて、つい先程までの雨が信じられないほどになるのだった。そんな時、西北の方向の森の向うに、二つの小さなコブのような山が並んでいるのが見えた。それが、南北戦争のときアトランタを目指してこの方面から殺到したシャーマン将軍の率いる北軍を、ここで食い止めようとした南軍が閉じ籠ったケネソー・マウテンである。 すでにその時までに、私たちは南北戦争の古戦場をかなり数多く訪ねていた。ワシントンから西へ三、四十分も車を走らせた所にある最初の激戦地ブルラン(またはマナサス)。いまはゆるやかな美しい丘陵地帯で、一八六一年七月と六二年八月の二回にわたって南北両軍が衝突した。それから六二年四月、西部戦線ともいうべきテネシー川のほとりで始まったシャイローの戦い、これは今でもなかなか訪ねて行けないほど不便な場所である。さらに戦争全体の天王山となった六三年七月のゲティスバーグの戦い。これはもっとも北寄りの場所で行なわれた有名な戦いで、ここだけはニューヨークに暮していた時に日帰りの強行軍で訪ねたのである。これとほとんど同じ頃に行われたミシシッピ河畔のヴィックスバーグの戦い。糧道を絶たれた南軍が、凄惨な飢餓との戦いに陥った場所――。 六三年一一月、テネシー東端の山に囲まれた町チャタヌーガ周辺の三つの古戦場――チカモーガ、ルックアウト・マウンテン、それにミッショナリー・リッジ。その次がここから見えるケネソー・マウンテン。あとはアトランタ市内外の攻防戦。最後にこのアトランタを焼いたシャーマン将軍が、その占領をリンカーン大統領へのクリスマス・プレゼントにしたという大西洋岸の静かな町サヴァンナ。 南北戦争は正味四年間にわたり、大規模な戦闘だけ数えて五十数回になるのだから、私が訊ねた古戦場はそのうちの一部に過ぎない。しかしいつのまにかこれだけの史跡を廻っているのは、おそらく私がエモリ―大学に滞在していた時にもっと仲のよくなったべル・I・ワイリー教授の影響であろう。彼はその後短期間だが二度も日本を訪ねているし、もちろん私たちもアトランタへ行くたびに必ずワイリーさん夫妻に会っている。豪快な典型的南部人で、南北戦争について二十数冊ほどの本を出版しており、アメリカの歴史学会では南北戦争の権威として知られている学者である。南北戦争の百年祭が行われた年は、各地の講演会に飛行機でとび廻ったという。こういう古戦場の案内所でワイリーさんの名をあげると、眼に見えて私に対する態度が変るようなことがニ、三度あったほどである。 ところで、そのような古戦場を訪ねるたびに、いつも胸のふさがるような思いをしたのは、両軍の損害のおびただしい数を知ったときであった。現在のように医療設備が整っていなかった時代のことだから、みすみす戦病死したような将兵も多かっただろうが、同時にまた大量殺傷の兵器が少なかったはずである。それなのに、上にあげたような戦闘では、たいてい両軍それぞれ万を越える死傷者が出ているのだ。たとえばシャイローの戦いでは、丸太小屋のような質素な教会とテネシー川にはさまれたごく狭い林のなかで、北軍の将兵六五、〇八五のうち、死傷者や行方不明者はなんと一三、〇四七人、南軍もまた四四、六九九人に対して一〇、六九九人、これが僅か二日間の戦闘である。ゲティスバーグにいたっては三日間にわたる激戦の結果、北軍八七千人のうち約二万、南軍は七万五千人のうち約二万五千人が失われたという。それまで決定的な敗北を喫したことがなかった南軍の名将といわれるロバート・E・リー将軍は、このとき自分の率いる大軍の実に三分の一を喪失したことになるのである。 それまで同じ国の一員として、建国以来一世紀近くの間をともに歩んできた者同士としては、あまりにもひどい争い方ではないか。事実アメリカはこの南北戦争を通じて、北軍約三六万、南軍二六万、合計六二万の死者を出している。この戦争が始まる一年前の一八六〇年アメリカの総人口が僅か三、一四四万人であることを思えば、この死者の数の異常な高さに気がつくことであろう。その後の戦争について調べてみても、第一次大戦の約一二万人、第二次大戦の約三二万、ともに南北戦争の被害に及ばない。南北戦争の場合は敵味方双方の被害が合計されて、アメリカ史上最大の数の人命が失われているのだが、それほど人びとは激しく憎しみ会ったのであろうか。 私がその憎悪を眼のあたりに見る思いがしたのは、七七年八月の終りに、アンダーソンヴィルという場所を訪ねた時のことであった。アトランタから真南に二時間半ばかりドライヴした所にある人口二七四人の小さな村で、カーター大統領の出身地ブレインズから僅か三十分ほどの距離である。グレイスに教えられて、私はその村にある南北戦争最大の捕虜収容所があった場所を訪ねてみようと思い立ったのだ。 よほど注意をしていないと、そのまま通りすぎてしまいそうな淋しい場所だったが、意外にもかなりの数の見学者が居合わせていて、これはインディアン関係の遺跡を訪ねる時とは違っている。案内所のなかにある映写室がほとんど一杯になるほど、夫婦や親子連れの見学者が集まっていた。私たちは二十分ほどのフィルムを見せて貰って、当時の収容所についての概要を頭にいれたのち、ぎらぎらと輝く夏雲のもとを、車でゆっくり廻って見ることにした。 森閑とした松林に包まれて、無数の小さな墓標がまず見えてくる。近よってみると、驚くほど大変な数である。南部全体にようやく敗色が漂うようになった一八六四年の初めから、ここに北軍の捕虜が次つぎ送りこまれ、一万人しか収容できない施設に対して、一時は実に三万二千人もの北軍将兵を収容した。ここで悲惨な捕虜生活を送った者の総計は、戦争終結まで一年あまりの間に五万二千人に及び、その約四分の一にあたる一万三千人が、病気や栄養失調などで死亡したという、 簡単に文字で表現すればそれまでのことであるが、現実にどんな生活がそこで一年あまり続いたのか、人びとはどの程度想像することができるだろう。私はその時の一人の捕虜の写真を見て、ぞっと総毛立つような思いがした。これで生きているといえるのだろうか。ほとんど骨と皮だけになった北軍の一人の捕虜が、裸になって腰かけている写真である。これほど衝撃的な写真を、わたしはかつて見たことがない。戦後陸軍省が発表した数字によると、北部側に捕らえられていた南軍の捕虜二二万人のうち、死者は二六、四三六人。これに対して南部にいた北部側の捕虜は一二六、九五〇人のうち、二二、五七六人が死亡していて、南部側の方が、敗戦に追いこまれていたせいであろうが、捕虜の取り扱いがひどかったことが分る。 私たちはゆっくりと、ここで捕虜として死んだ北軍将兵の霊の眠る墓地を見て廻った。その一人一人が、あるいは私が見た写真そっくりに、まるで針金のように痩せ衰えて死んでいったのかもしれない。そうだとすればこの捕虜収容所は、さながらこの世の地獄絵図を現出していたのではないだろうか。今はただ一二、九一五もの数の荒けずりな小さな石の墓標が、ものもいわず肩を並べて整然と立ちつくしている傍らに、父や夫や兄弟の死を聞いて泣き崩れる女性たちのブロンズ像が、ものうい真夏の光を浴びて立ちつくしているばかりであった。 墓地から少し離れて、松林がそこだけ切り開かれている場所がある。そこが三万二千人もの捕虜を押しこんだ収容所な跡だという。ごく僅か残された当時の写真を見ると、テントや丸太小屋がびっしりと並び、まるで立錐の余地もないほどの人波である。南軍は北軍から申し込まれた捕虜の交換に応ぜず、松の木で作った地上一五フィート(約五メートル)もの木の柵を周囲にめぐらせて、捕虜たちの逃亡を防いだ。この捕虜収容所が継続していた一年あまりの間に、毎月九百人以上の北軍将兵がこのなかで死んでいったが、その主な原因は下痢、赤痢、壊疽、壊血病などによる病死だったといわれている。死者の数がもっとも多かったのは六四年八月二三日で、その日はたった一日で九七人の捕虜が死んでいる。 一体この頃、両軍の憎悪をとくにかき立てるようなことが起きていたのであろうか。実は――まさしくそうだったのだ。その年の六月二二日から六日間、南軍はケネソー・マウテンに陣を張ってシャーマン将軍の率いる十万の北軍をささえたが、結局は敗れて、アトランタ市の防衛線にまで後退した。こうしてアトランタの周辺では、七月二〇日から四回にわたる攻防戦がくりひろげられる。八月二三日というのは、アトランタが陥落する最後の戦いが、いよいよ始まろうとする一週間ほど前に当たっているのである。 この時の戦いについては、アトランタのダウンタウンから少し南に寄った場所に、北軍の司令官の名に因んだグラント公園があって、そのなかのサイクロラマで当時の模様を再現して見せている。私たちが初めてこのサイクロラマを訪ねたのは一九六六年九月のことで、円形の建物の中に入ると、見学者は中央の部分に立って周囲を見渡すようになっている。壁面いっぱいに戦闘の様子が描かれ、足もとは兵士たちや鉄道線路、森、建物などのミニチュアで埋まり、それが壁面の絵とみごとに一致して、一つの世界を作り上げていた。やがて大きな室内は暗黒となり、中年の女性が懐中電灯を使い、戦闘の経過を示す順序で説明をはじめると、遠くから北軍の新軍歌やラッパの響きが聞え、やがてはじけるような小銃の音、馬のいなき、兵士のかけ声などが、全館をゆるがすほど鳴りわたるのだった。女性のゆるやかな南部なまりの強い話しぶりは、アトランタ陥落の悲劇を見学者の胸に焼きつけるのにふさわしかったようだ。 今度十二年ぶりにサイクロラマを再訪してみると、説明はすべて南部なまりのない男性の声のテープですまされ、案内の女性はただ懐中電灯を説明につれて照らして廻るだけになってしまった。十二年前の印象が強かっただけに、私たちは気の抜けたビールを飲まされたような気持になったが、それでもかなり大勢の見学者が次つぎにこのサイクロラマを訪れ、アトランタ陥落の当時を偲んでいる。映画『風と共に去りぬ』のなかのあの負傷者の大群が広場に集まっている有名な光景は、ちょうどその頃の情景を再現しようとしたものである。 こうしてアトランタは、一八六四年九月二日、北軍の手に落ちる。シャーマン将軍はこの町を占領しても戦争を終わらせることはできないのを知って、南部人の士気を挫き、アトランタンを二度と軍事や工業の中心地とさせないために、一一月一四日夜、火を放ってアトランタの中心部を破壊する。その時の様子を、シャーマン自身が次のように書き残している。

「私の配下の工兵隊長ポ~大佐は、街の中心部を破壊するという特殊任務についたの こうしてシャーマン軍は翌一五日、廃墟となったアトランタを発ち、右翼軍と左翼軍に分かれて、広大な陣形をひろげ、折から収穫を終わったばかりのジョージアの沃野を、略奪の限りをつくしながら、大西洋岸の町サヴァンナへ向って行進をはじめたのである。この部分は、私の友人ハロルド・H・マーチンの『ジョージアの歴史』(一九七七年)からその一部を引用しよう。彼はジョ―ジア生れ、ジョージア大学を卒業して、長年「アトランタ・コンスティテューション」紙に勤めた生粋の南部人で、多くの雑誌にも数え切れないほどの論文を載せている。この本は彼がジョージア史を担当することになって書き上げたものである。 「あの海への行進は、その全行程がジョージア人にとって忘れることのできない恐ろしい災害であったけれども、ヤンキー兵にとってはのんびりした散歩のようなものだった」と彼はのべ、ほとんど南軍の抵抗もなく北軍が一二月下旬にはサヴァンナに到達した経過を説明して、ある北軍兵士の言葉を次のように引用している。

一方、シャーマン軍が去った後のアトランタへ戻ってきた市民たちは、ついニ、三ヵ月前まではあれほど人びとの雑踏で栄えていた中心部が、まったく廃墟となっているのを見なければならなかった。主な建物は崩れ落ちて、いたずらに煉瓦の壁が残っているばかりだった。あれほど住み心地がよかった家は焼かれて、ただ煙突が空しく焼けあとに立っていた。道路という道路は崩れた建物の破片で埋まり、馬車を走らせることなど、とてもできるものではなかった。 この間、多くの北軍将兵が捕えられていたアンダーソンヴィルの収容所は、シャーマンがアトランタを占領したとき、健康な状態の捕虜だけ他の収容所に転送してしまった。これは北軍がそういう捕虜の釈放を求めてくることを恐れたもので、この収容所はその後規模を縮小しながらも、戦争が終結する六五年四月まで継続していたのである。このため南部が敗北したあと、北部の間ではとくにアンダーソンヴィル捕虜収容所の残虐ぶりが問題となり、南部人がリンカーン大統領を暗殺したこともあって、収容所の責任者ヘンリー・ワーズ大尉を北部の新聞は凶暴なサディストだときめつけ、「極悪人」とか、「野獣」とかいう言葉を使って攻撃した。 ワーズ大尉は一八四九年にスイスから到着した移民で、はじめの五年間は北部の工場で働いていたが、その後南部に移ってから七年目に戦争の勃発を見ることになった人である。彼の上官だったウィンダー将軍がすでに死亡していたので、実際にはモンスターでもビーストでもなかった彼が、六五年一一月にワシントンで絞首刑に処せられている。彼自身もまた、戦争が生んだ憎悪の犠牲者だったのであろう。彼の処刑は日本でいうと大政奉還のわずか二年前のことで、今から百年あまり昔に行われた南部人と北部人の激突はは、想像もできないほど深い憎悪に貫かれていたのだといわなければならない。 日本の場合も、明治維新の勝者となった薩長の派閥に対して、その後憎悪や嫉妬や反感が敗者の間にある程度流れていたことは事実である。しかし日本の国民の間の均一性は、はるかに早いスピードでこういう対立の感情を水に流していった。アメリカでは――それほど簡単ではなかったのだ。 戦後、北部軍が軍政を実施するための南部占領、利権を漁る北部人(カーペットバガー)やこれと結託して甘い汁を吸おうとする南部人(スキャラワッグ)などの跳梁、解放された黒人たちの取り扱いをめぐる混乱、北部資本の南部経済掌握、その象徴的な現れとしての鉄道運賃の南部差別――など、敗者としての運命を、南部は十分に味わなければならないことになる。たとえば、初代大統領ワシントンからリンカーンが就任する以前の七二年間のうち、三分のニ以上の四九年間が南部出身の大統領によって占められていたのに、それから一世紀もの間、南部人らしい南部人がホワイト・ハウスに入ることはなくなってしまった。 その後の経過はどうだったのか。『タイム』誌の南部特集号(一九七六年九月二七日号)に載った南部史研究の権威、C・ヴァン・ウッドワード教授の言葉をあげよう。

「南北戦争から三世以上もの間、文化的な影響力の相互作用は、決定的に南部を風下に |

ところで、ラルフとチャーリーの間でどんなやりとりがおこなわれたのだろうか。幸いラルフ・マッギルの書いた本のうち、最も代表的な『南部と南部人』(河田君子訳)の一冊だけが日本語に翻訳されている。ラルフはこの本のなかでそれほど詳しく自分の過去を語っているわけではないが、この部分は次のように生き生きと描写さている。おそらく、それだけ強い印象を彼はこの時受けたのであろう。

ところで、ラルフとチャーリーの間でどんなやりとりがおこなわれたのだろうか。幸いラルフ・マッギルの書いた本のうち、最も代表的な『南部と南部人』(河田君子訳)の一冊だけが日本語に翻訳されている。ラルフはこの本のなかでそれほど詳しく自分の過去を語っているわけではないが、この部分は次のように生き生きと描写さている。おそらく、それだけ強い印象を彼はこの時受けたのであろう。