小林裕子著『眠りの悩みが消える本』(日経ビジネス人文庫)2002年3月1日 第1刷 2002.03.26購入 最近の調査によれば、日本人成人の約五人に一人が、眠りに関してなんらかの悩みを抱いています。「眠りたいのに、なかなか眠れない」「昼間に強烈な眠気がおそってくる」「睡眠時間はしっかりとっているはずなのに、どうもすっきりしない」……。心当たりのある方もいらっしゃるのではないでしようか。 質のよい眠りを十分にとれないと、心とからだに不調をきたし、作業能力や判断力を低下させ、交通事故、産業事故、医療事故などの原因となります。実際に、世界を騒然とさせた多くの事件や事故の背景に睡眠の問題があると報告されています(くわしくは本の中で説明します)。 いまや「眠りの悩み」は単なる医学や医療の問題としてだけでなく、社会、経済の問題として考えなければならないのです。 アメリカでは、はやくからこうした睡眠問題の重要性に着目してきました。一九八八年、米議会に設立された睡眠に関する特別委員会は、九三年、「目覚めよアメリカ」と題された報告書を発表しています。 この報告書によると、アメリカ国民の約六分の一にあたる四〇〇〇万人あまりが睡眠の異常を訴えているそうです。眠っている間に呼吸が止まってしまう睡眠時無呼吸症候群のために、約一五〇〇万人もの人がしばしば生命の危機にさらされていると警告しています。さらに睡眠障害によるアメリカ全体の経済搊失は、日本円にして年額七兆円、睡眠障害の治療に要する医療費は約二兆円にのぼると試算しています。 こうした事情を踏まえて、報告書は睡眠の問題を重大な国家的問題としてとらえ、六項目の提言を行いました。その提言にもとづき、アメリカ政府は九三年に国立睡眠障害センターを開設し、睡眠と睡眠障害に関する研究、教育、訓練、国民への啓蒙・国民への啓蒙・広報活動を積極的に進めています。 わが国でも、平成八年(一九九六年)、科学技術庁(現文部科学省)の科学技術振興調整費によって、睡眠を対象にした本邦初の大型研究℗、プロジェクトである「日常生活における快適な睡眠の確保に関する総合研究」班が組織されました。この研究班は平成八年度から一三年度までの二期六年にわたって、日本を代表する三〇余人の睡眠研究者とそれぞれのチームが、幅広いテーマについて世界に誇るべき先進的な研究を進めてきました。

本書は、一般の方々に向けて、親しみやすく、分かりやすい読み物にするため、ライターの小林裕子さんに執筆をお願いしたものです。読者の皆さんが睡眠の役割や睡眠障害の実態を理解し、快適で健康な生活を維持するために活用して下さるよう願っております。 二〇〇二年一月 早石 修 ※早石 修プロフィール:大阪バイオサイエンンス研究所名誉所長。1920年生まれ。文化勲章(1972年)。京都大学名誉教授。睡眠物質研究の第一人者。 大阪バイオサイエンンス研究所:平成27年(2015年)3月 - 存続期間の満了により解散。 ※小林裕子プロフィール:フリーランス・ライター。1970年生まれ。早稲田大学教育学部卒。テレビ番組や単行本の校正。雑誌記事の執筆を中心に活躍中。

第1章 「眠りのしくみ」に迫る 居眠りしている人の様子をじっと眺めたことがある、という人は案外多いと思う。退屈な会議や授業などで、居眠りする人の仕草や様子をこっそり見ているのはなかなか楽しい。それが眠ってはいけない状況であったり、また当事者がいつも威張っている上司や学校の先生だったりすると、その面白さも倍増するというものだ。 最初は目を閉じてうつむいているだけなのが、そのうち頭がふら~ふら~っと、左右もしくは前後に揺れ始める。誰かがくしゃみをしたり、少し大きな声で話したりすると、ハッと目を覚まして周囲を見回し、笑顔を作ったり居ずまい正したりして、さも自分はずっと起きていました、といわんばかりの取り繕おうとする。が、その後また、本人の意志とは反対に、すぐに”ふら~”が始まってしまう。しばらく続くとそれが止んで、カクンとからだの力が抜けたようになった後、ダラーっと姿勢が崩れてしまう。そして、誰も物音を立てていないのに、勝手にビクッとして飛び起きるのだ。このときはもう、周囲の視線を一身に集めているので、会場から笑い声が上がることになる。 そんな居眠りをする人の様子を見て、「面白い! これこそがアートである」と言ったかどうかは知らないが、芸術表現の材料として、人の寝姿に目をつけたのが、ポップアートの巨匠アンディ・ウォーホールである。 彼はある一人の男性が眠る姿を、延々と五時間二一分にわたって撮り続け、一本の映画にして発表した。題名は『スリープ』。タイトルにも編集にも何のひねりもないこの作品を、本人は「アートフィルム」と言っていたそうだが、見せられたほうはたまらない。五時間半もの間、一人の男の、ぴくっと動いたり、背中を掻いてみたり、寝返りを打ったりする姿が、スクリーンにただひたすら映し出されるだけなのである。これでは退屈すぎて、睡眠研究者でもない限り、見ているほうも確実に寝てしまうはずだ。案外、ウォーㇹールの狙いは、そんなオチにあったおかもしれないのだが……。 では逆に、人の眠りを観察するのではなく、自分の眠りについて、分析めいたことをしたことはないだろうか。たとえば、自分で自分が眠りに落ちる瞬間をとらえることにチャレンジするのである。覚醒と睡眠の境目を意識的に摑まえるのだ。 摑まえる方法は、こうである。徐々に眠気が訪れると、目の前の景色がフェイドアウトしていって、外から聞こえる音もだんだんボリュームダウンしていくはずだ。だから、意識が次第に遠のいていく瞬間に、「エイ!」と気合を入れて、がんばって起きるようにする。しかし、眠くなれば目を閉じてしまうので、フェイドアウトしていく画像をとらえることはできない。そこで、音楽をかけておくことにする。寝る際に耳の穴は閉じないので、眠りに落ちていく感じがつかみやすいはずだ。 ベッドに入って横になっていると、徐々に眠気が襲ってくる。音楽はお気に入りのCDアルバムの一局目がかかっている。頭の中で「この曲がきっとだんだんボリュームダウンして聞えなくなっていくのいだろうなぁ……」と思っていると、突然ハッと目が覚めることになる。そのときはもう音楽は流れておらず、ステレオはCDアルバムを全曲を流した後に停止していて、時計を見るとすでに数十分から数時間がたっている。何だかキツネにつままれたようで、訳がわからなくなってしまうはずである。 どうやら覚醒状態から睡眠状態へ入るときは、フェイドアウトするように、ゆっくりと移行するのではなく、電気のスイッチを「パチン」と切り替えるような、そんな一瞬のことのようなのである。 電車に乗っていて、うとうと状態のときは、車掌さんのアナウンスが耳に入ってくる。半分眠ったような感じではあるが、「降りる駅まであと二つだな」などと頭の中で数えることができる。それなのに、ハッと気がついたよきには乗り越していた、という経験をしたことはないだろうか。 それが終電で、しかも終点で車掌さんに起された、などという場合は、もうそれは悲劇である。親切に起してくれた車掌さんに向かって、「降りる駅の二つ前からアナウンスするのをやめただろう」とあらぬ疑いをかけたり、「眠っている人にも聞こえるくらいの音量でアナウンスすべきだ」などと八つ当たり的な苦情を言ってみたくなるが、もう後の祭りである。 だからといって、眠っている間はまったくの無感覚状態なのか、というと、そうではない、試しに眠っている人の」鼻をつまんでみると、その人は眠っているにもかかわらず手を払いのけようとするし、顔に強い光を当てると、目を閉じているにもかかわらず、まぶたをピクつかせて、そのうち眩しそうに目を覚ます。大体、眠っている間ずっと死んだように無感覚に陥っているのなら、目覚まし時計など何の役も足さないはずだ。 眠りとは、本当に不思議な現象である。では、眠っている状態というのはどういうことなのだろうか。眠りはどんな仕組みでなりたっているのだろうか。2025.11.24 記す。

人が眠っているかを判別する方法は、見かけの状態と本人の感覚によるものだけではない。脳波を測定することで、その眠りの状態を客観的に知ることができる。 脳には一〇〇〇億個ともいわれる、気が遠くなるくらいの数の神経細胞があり、その細胞が活動すると、それに応じて、ごく微量の電気変化が生じる。その総和が、その部分の脳波となって現れるのが脳波である。 睡眠は、その脳波の現れ方の違いによって「レム睡眠」と「ノンレム睡眠」の二種類に分けることができる。そして、眠り始めてから目覚めるまで、この二つの眠りが刻々と変化しながら続くのである。

「レム睡眠」は、睡眠の中でもっとも浅い眠りである。このとき脳は起きているときに近い状態にあり、活発に活動している。しかしながら、からだは骨格筋の緊張がゆるんでぐったりしており、外からの刺激に対して反応しにくい状態になっている。だが、レム睡眠中ずっとからだは脱力状態にあるわけではなく、ときどき筋肉が緊張してピクッと動いたり寝言を言ったり、目がキョロキョロ動いたりする。また、夢を見るのはレム睡眠のときが多い。 一方「ノンレム睡眠」というのは、その名のとおり、「レムのない眠り」という意味である。うとうと状態からぐっすりと眠る熟睡状態まで、それぞれ現れる脳波のパターンによって四段階に分けられる。 段階一は、目が覚めている状態から睡眠へ入るまどろみ状態。このときは、半分覚醒、半分睡眠状態にあるため、脳波は、もっとも浅い睡眠であるレム睡眠とよく似たものが現れる。このときに声をかけて起してみると「私は眠っていない。ボーっとしていただけだ」と答える。電車に乗っていて、うとうとしながらも、車掌さんのアナウンスが聞えている状態がこのときだ。 段階二は、本格的な眠りに入り、寝息をたてはじめる状態である。どうやら、このときに睡眠へ入るスイッチが働くようだ。 段階三と四は、ぐっすりと眠る熟睡状態で、段階四の方が、より深い眠りになっている。このときは、人から名を呼ばれたり、からだをゆすられたりしてもなかなか起きられない。何とか起しても、すぐにまた寝入ってしまったり、頭がボーとして、しばらくは物事を考えることができないような状態である。 ノンレム睡眠の場合は、レム睡眠のようにからだが脱力状態になることはないが、骨格筋は、眠りの深さに応じてゆるんでくる。段階一や二の浅いノンレム睡眠の場合は、座ってままで眠れるが、段階三や四の睡眠状態になると、姿勢が支えられなくなって崩れてくる。居眠りする人のからだがダラーとしどけなくなったときは、睡眠状態に入った証拠なのだ。 2012.12.02

眠っているとき、からだの中の機能はずっと安静状態にあるように思われるかもしれないが、実は眠っている間にも、起きて活動して場合と同じくらい複雑な変化が起っている。 人間や哺乳類などの高等動物は、大脳が大きく発達している。眠りの持つ機能はさまざまあるが、人間の場合、ほとんどが大脳のためにある、といっても過言ではない。人間にとって睡眠は、日中にフル稼働してオーバーヒート気味になった大脳を冷やして、休ませるためである。 ノンレム睡眠は、段階一から四まで、さまざまなレベルで大脳を休息させて、機能の回復をはかる眠りである。ノンレム睡眠が出現する寝入りばなには、脳の温度を下げるために、手や足、顔などが熱くなって、そこから熱を外に出そうとする。眠くなると、目がかゆくなったりするのはそのせいである。また、このときに寝汗を多くかく。そしてノンレム睡眠に入ると、体温だけでなく、血圧、心拍数、呼吸数なども低下する。 一方、レム睡眠では、からだはぐったりしているのに大脳の活動は活発な状態にある。またからだの中では、一時的に血圧が急上昇したり、呼吸数、脈拍数が急上昇したりするなど、自律神経系の乱れが生じて、さまざまな生理的変化が現れる。男性器が勃起するのもレム睡眠中である。また、手足がピクピクけいれんすることもある。 2012.12.02

寝入ってから目覚めるまで、眠りはノンレム睡眠とレム睡眠とがセットになって、ひとつの周期をつくっている。 まず、眠りに入ると段階一の浅いノンレム睡眠から始まって、段階二、三、四と、徐々に深くなっていき、再び浅い段階のノンレム睡眠に戻り、レム睡眠が現れて、夢を見る。この一連のサイクルには約九〇分かかる。このことから、この九〇分サイクルを「ノンレム睡眠」と呼ぶ。一晩に六時間くらい眠るひとは、この睡眠単位を四回、八時間眠る人はおよそ五回繰り返しているということになるわけだ。 一晩に繰り返される睡眠単位の内容は、毎回同じというわけではない。最初の二単位に、段階三や四の深いノンレム睡眠が集中的に現れる。つまり、寝入りばなの三時間が一番ぐっすり眠っている状態なのである。三単位以降、ノンレム睡眠の深さは明け方にちかづくほど浅くなり、レム睡眠の時間も長くなっていく。 このように一晩を通して、人間の眠りは深くなったり浅くなったりを繰り返している。大脳を休ませ、意識レベルを低下するノンレム睡眠がずっと続くと、脳が冷え切って機能しなくなる心配がある。そこで脳が活発にはたらくレム睡眠を挟み込むことによって、脳の温度を上げて一時的に活性化させるのではないかと考えられている。 一つの睡眠単位の終りには必ずレム睡眠が現れ、眠りが浅い状態になる。そのため、比較的目覚めやすくなる。逆に、寝入ってから三時間、睡眠単位二つ分くらいまでは深いノンレム睡眠が集中的に現れているので、非常に目覚めにくく、無理に起されると強い眠気が残って寝ぼける場合がある。 これは誰もが経験的に知っているはずだが、睡眠時間はきちんととったはずなのに、目覚めがひどくボーっとした状態が長く続くときもあれば、逆に、あまり時間的には眠っていないのに、目覚めが快適で頭がすっきりしているときもある。これは、目覚めるタイミングによる違いである。目覚めが悪かったときは深いノンレム睡眠から、寝起きがすっきりしているときはレム睡眠の状態から目覚めているのだ。 したがって、翌日の目覚まし時計をセットするときは、寝る時刻の四時半後、六時間後、七時間半後と、一時間半の睡眠単位が終り、レム睡眠が現れるタイミングにすれば起きやすくなるはずだ。毎朝寝起きが最悪で、いつも家族に八つ当たりして迷惑をかけているという人は、今日からぜひ実践してみよう。 ※22時就寝では1.5時間X4=6時間後の4時にセットすれば良いことになる。 2019.12.01

大脳が発達した人間にとって、睡眠は大脳のためにあるといっても過言ではない、とさきほども述べた。そして大脳を休ませて回復させる役割を果しているのが、「ノンレム睡眠」である。 では、「レム睡眠」は何のためにあるのだろうか。 レム睡眠中は、からだがぐったりして、外からの刺激が伝わりにくい状態になっている。これはからだを休ませることを目的にした休息法であり、大脳皮質が未発達の魚類や両性類、爬虫類といった変温動物の眠りに由来するものなのだ。 変温動物の眠りは、からだの動きを止めることでからだを冷やし、さらに脳の温度を下げ、意識レベルをも下げようとする眠りである。また、そうすることが、エネルギーの保存にもつながる。しかし、大脳が発達した鳥類や哺乳類などの恒温動物は、動きを止めても体温が一定に保たれているため、大脳の温度を下げることができない。また、それが大してエネルギーの節約にもつながらない。 そこで、大脳を休ませるための睡眠、ノンレム睡眠が進化の過程で新しく開発され、出現するようになったのだ。 では、なぜ大脳が発達した高等動物にレム睡眠が残ったのだろうか。 いくら不要になったとはいえ、長い進化の過程で遺伝子にインプットされた機能を、動物はそう簡単に捨て去ることはできない。そこで、高等動物は、レム睡眠に対する新しい役割を見出したのである。それはレム睡眠の持つ二つの特徴(レム睡眠が大脳を十分に休息させられないこと、体温調節が十分にできないこと)をつかって、ノンレム睡眠と覚醒との橋渡しをする、という役目である。 意識レベルが低下し、脳の温度が下がった状態にあるノンレム睡眠から、脳もからだ活動を覚醒の状態へと、無理なくスムースに移行させるためには、レム睡眠を挟み込むのである。休息した状態から一気に覚醒状態へ変化すると、からだにはストレスや負担がかかる。そこで、レム睡眠という眠りを入れたワンクッションおくことで、そのストレスを緩和させているのだと考えられる。つまりノンレム細胞は大脳を休ませる眠り、レム睡眠は大脳をノンレム睡眠から目覚めさせ、覚醒へと導く眠り、ということにるのだ。 2019.12.03

人間は何時間眠ればよいのか……。この問いに対する答えは、実は正直なところまだよくわかっていない。 一般的に、健康維持のためには最低八時間必要だ、というのが通説になっているが、この数字には、科学的な根拠があるわけではない。平均睡眠時間が五時間や六時間だという人でも、常に元気でバリバリ働いている人もいるし、毎日八時間しっかり眠っていても、「体調が悪い」と口癖のように言う人もいる。したがって、睡眠時間の長さについては、それほどこだわる必要はない。むしろ気にしなければならないのは、時間よりも睡眠の内容である。睡眠は量より質が大事なのだ。 2013.12.03

「質のよい眠り」とは、いわゆる「熟睡」と呼ばれる段階三、四の深いノンレム睡眠のことである。睡眠には、からだや筋肉をやすめ、修復、回復させる機能ももちろんあるが、大脳が大きく発達した人間にとって、まずは大脳をやすめることが重要になる。大脳を休息させる眠りとはノンレム睡眠のことであるから、いかにたくさんノンレム睡眠をとるかが大切になってくる。 先ほども述べたように、深いノンレム睡眠のほとんどは、寝入りばなの三時間に現れる。それ以降、眠りは明け方に近づくにつれて浅くなっていき、いわば質の悪い眠りが続く。したがって、寝入りばなの三時間にしっかりと熟睡をとっていればよいわけで、一晩の総熟睡時間の長さは何時間がよいのかといったことに対して、あまり神経質になる必要はない。要は目覚めたときに気持ちがすっきりして元気になり、日中も意欲的に過ごせればよいわけで、自分に合った時間をしっかりとればよいのである。 また、人間には、寝る直前にどの程度睡眠が不足しているかによって、眠りの質と量を自動的に調節する機能が備わっている。これを専門的には「睡眠調節の時刻非依存性機構」あるいは、「睡眠調節のㇹメオスタシス(恒常性維持)機構」と呼ぶ。 たとえば、毎晩八時間眠っている人が、仕事や勉強で徹夜をしたとする。すると、徹夜明けに前の晩の分も合わせて一六時間眠らなければからだが回復しないか、といえばそんなことはない。こんなときは、いつもと同じ時間か、それより数時間プラスして眠るだけで、翌日からまた普段通りの生活が送れるはずだ。これは睡眠が不足していると、その不足分に応じて深い眠りが通常よりも多く現れて、不足分を質で補おうとする帳尻合わせのメカニズムが、睡眠に備わっているからである。 逆にいえば、長い時間しっかりと起きていれば、夜はぐっすり眠れるということだ。昼間に長い昼寝をしたり、一日中ベッドの上でゴロゴロして、うとうと状態を繰り返していると、夜に質のよい睡眠は現れない。眠りを小刻みにとっていると、次に現れる眠りは浅くなってしまうのだ。活動的で、メリハリの生活をしてこそ、質のよい眠りが得られるのである。 ちなみに、この帳尻合わせのメカニズムは、「未来」に対しては使えない。「明日から仕事で徹夜が続きそうだから、質のよい睡眠を多くとっておこう」と思って気張って眠っても、それは無理。眠りの質は、意識的にコントロールすることはできないし、残念ながら、量による寝だめもできないのである。 2019.12.03

睡眠は量より質が大事であり、きちんと熟睡していれば量にこだわることはない、と述べたのも、眠りには人それぞれに好みがある。寝るときは短時間に集中して眠って、スカッと起きるのがよいという人がいれば、一度目が覚めた後も二度寝をしたり、ベッドの中でうとうとしているのが好きという人もいる。このように、眠りに対する満足度は、人によってちがうのだ。睡眠研究の立場では、睡眠時間が六時間未満の人を短眠者(ショートスリーパー)、九時間をこえる人を長眠者(ロングスリーパー)と呼んでいる。 短眠者として世界的に有名なのが、フランス皇帝ナポレオン一世と発明王エジソンである。彼らの睡眠時間は、一日三時間だったとかいわれており、エジソンなどは「眠り過ぎると無能になる」などと書き残してもいる。しかしながら、この二人は、昼寝やうたた寝をよくしたという話もあって、一日の総睡眠量がどの程度であったのかははっきりしない。後世になって、彼らが成し遂げた偉業に対する人々の畏敬の念が、このような伝説を作り出したのかもしれない。

では短眠者と長眠者の睡眠の内容に違いがあるのだろうか? 両者の睡眠の内容を比較したところ、全体の睡眠時間の量は三時間以上も違うものの、段階三、四の深いノンレム睡眠、つまり ぐっすり眠る睡眠の総量は、変らないことがわかった。 要するに、短眠者の眠りは、全体の睡眠に占める熟睡の割合が高く、質のよいコンパクトな眠りとなっていて、一方、長眠者の眠りは、浅いノンレム睡眠やレム睡眠、途中で目覚める回数が多く、質のよくない睡眠を長くとっているということになるわけだ. では、長眠者は無駄な時間をベッドの中ですごしているのかというと、それはそうともいえない。二度寝したり、うとうととまろんだりすることが心地よい人にとっては、それ自体が心理的ストレス解消になっているといえるからだ。 結局、本人が満足のいく眠りをとるのが一番ということなのである。 2019.12.05

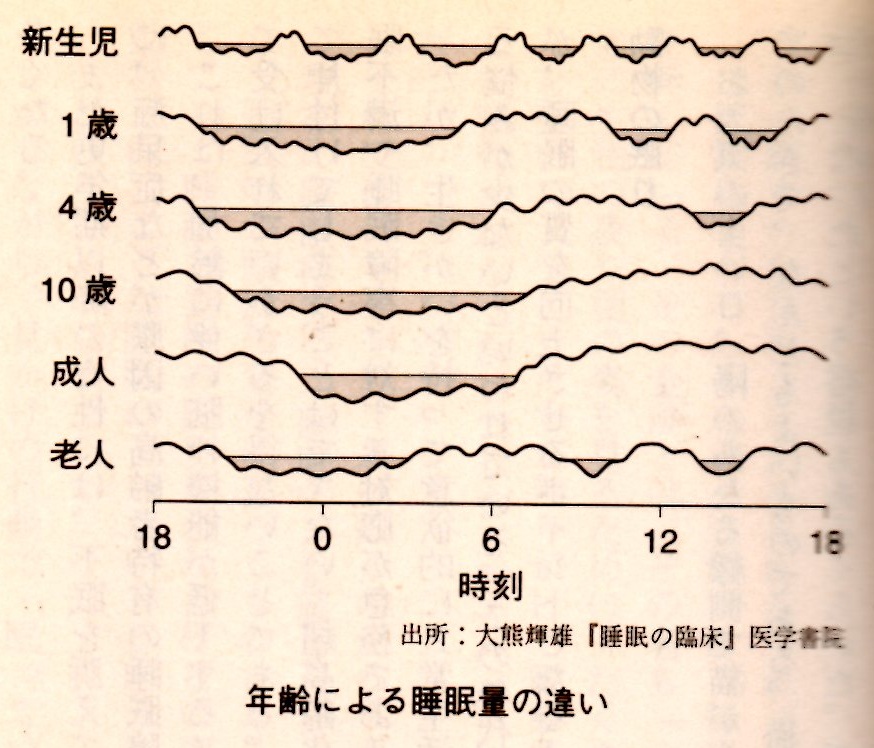

小学生から中学生にかけては、学校の時間割に拘束されるために昼寝ができなくなり、睡眠の量が急激に減少する。しかし、からだの成長が著しいこの時期には、熟睡すれば大量の成長ホルモンが分泌されるので、やはり、たっぷり眠ることが大切である。 中高生になると、受験勉強などで睡眠時間が大幅に減少し、子どもたちは常に睡眠不足の状態になる。このことが最近のすぐキレたり、集中力に欠けたりする現象につながっているともいわれている。勉強によって睡眠時間を削るのを推奨する大人たちは、考え方を改めなければならないのかもしれない。

また、睡眠時間が減った分、量を質でカバーする機能がはたらき、一晩の睡眠に占める深いノンレム睡眠の割合が高くなり、質のよい睡眠がコンパクトにとれるようになる。 さらに、睡眠・覚醒のリズムの個人差が顕著になり、朝型、夜型、短眠、長眠といった睡眠への嗜好の傾向の差が出てくる。、 2025.11.27 記す。

では、なぜ人間は夢をみるのだろうか。 夢はレム睡眠中に多く見る。レム睡眠は、大脳を十分に休められない眠りであるため、大脳は中途半端の覚醒した状態にある。また一方で、睡眠中は外部からの情報が脳内に入ってきにくい状態であるため、起きているときとは異なる回路で情報が処理されることになる。 普段、私たちは、目→視神経→間脳→大脳の視覚野というルートで視覚情報を処理し、物を見ている。だが、レム睡眠中は、脳内のレム睡眠をつかさどっている部分が興奮することによって、視神経を通過せずに、その部分から間脳→視覚野のルートで刺激が伝わることがある。これが、映像を伴った夢になると考えられている。 「夕べはぐっすり眠った」と思うときは、たいてい「夢を見なかった」と感じるものである。またもともと普段からあまり夢を見ない人もいる。しかしながら、脳波を計って、レム睡眠が出現したときに眠っている人を起してみると、ほとんどの人が「今、夢を見ていた」と答えるという。普段から、あまり夢を見ないという人は、実際は見ているのだが、眠っている間に思い出せなくなっただけなのである。 逆に「夕べは夢をたくさん見た」という場合。これは、眠りの浅くなったレム睡眠の後に、ちょくちょく目が覚めてしまっているということである。当然、質のよい睡眠をとったといえない状態だ。ファンタジー小説の作家や漫画家などは、夢から話のネタやインスピレーションが得られてよいかもしれない。だが、そうでない人で「昨晩の夢をいくつも覚えている」という人は、ぐっすり眠れていない可能性があるので、注意が必要だ。 2019.12.05

夢からヒントを得て、大発見をした人物がいる。ベンゼン(染料や爆薬などの合成原料となる炭化水素)が亀甲型の環状構造をとることを発見、提唱し、一九世紀に活躍したドイツの科学者フリードㇼッヒ・A・ケクレだ。

夢はレム睡眠中に多く見ると述べたが、ノンレム睡眠中にはまったく見ないというわけではない。睡眠はノンレム睡眠から始まって徐々に深くなっていくが、寝入りばなの入眠期にはノンレム睡眠とレム睡眠の区別がつきにくい脳波が出ている状態である。半分覚醒、半分入眠のうとうと状態で、このときに見る夢のようなものを、いわゆる夢とは区別して、「入眠時幻覚」といういいかたをする。 二〇世紀はじめに起ったシュールレアリズム(超現実主義)は、精神分析学の創始者であるフロイドの学説に強い影響を受け、夢や無意識の世界にこそ、芸術の根源があるとした芸術運動である。そこでシュールレアリストたちは、この「入眠時幻覚」をとらえて、作品にしようという試みを行っていた。入眠時に現れる映像や想念には、無意識の言葉があり、それこそが芸術だというのである。

ダリは、このような夢をモチーフにした作品を描くときは、眠るとき、手にスプーンを持ち、床には金属製の盥をおいていたという逸話が残っている。眠りに入ると手からスプーンが落ち、金盥にあたってけたたましい音を立てる。その音で目を覚まし、そのときに見ていた映像を絵に描いたそうだ。 このように、優れた芸術や大発見の陰には、夢が影響していることがある。しかし、夢の中でインスピレーションが得られるのは、寝ても覚めてもひとつのことを突き詰めて考えている場合が多いようである。ただ漠然と、「何か大発見はできないだろうか」というような、よこしまな気持ちで眠ってみても、それは無理な話しというものである。 ※私は学生時代に習った『理論応用 有機化学』 亀谷徳兵・樫本竹治 共編 (丸善出版株式会社)昭和二十二年八月十五日 第十六版発行 定価弐百八拾圓、開いた。A.Kekule が1865年にベンゼンの構造式を提出した。とある。 当時、有機化学を習い始めた時、飽和炭化水素:メタン、エタン、プロパン、ブタン、ペンタン、ヘキサン、ヘプタン、オクタン、ノナン、デカンと記憶したことを思い出した。 219.12.06

第2章 昼間眠くて仕方ない 仕事中、授業中、会議中などに突如襲いかかってくる眠果。頭に靄がかかったようにポ~ッとしてきて、徐々にまぶたが重くなっていき、書類や教科書の文字がぼやけてくる。そして、一瞬ふっと意識がなくなり、上司や専制の声にビクッとして目が覚める。いけないいけないとおもいつつ、また同じことを繰り返してしまう。それであわてて目薬をさしたり、顔を洗いにいったり、からだをつねってみたりと、いろいろな手段を講じて睡魔を追い出そうと格闘する。こんな経験、誰にでも一度はあるはずである。 この眠気の原因が、前の晩に、残業で徹夜して職場の椅子を並べて寝たからとか、ついついニ、三軒いってしまって……とか、インターネットがやめられなくて、とかいった単なる一過性の睡眠不足であれば、特に問題はない。また午後二時ごろにやってくる眠気は、前の晩に十分睡眠をとっていても起こるものであるから、これについても心配はいらない(このことについては、後で詳しく述べる)。 ところが、前の晩に十分睡眠をとっているにもかかわらず、客先での商談中や車の運転中といった、ある程度緊張するような状況で居眠りをしてしまうとか、夜眠れないため一般の人が活動している時間帯に起きることができない状態になると、これは問題である。こういう人は睡眠障害である可能性があるからだ。一九九七年度に実施した調査で、日本人の五人に一人が何らかの睡眠障害を抱えているという結果が出ているのだ。、 そんな「昼間眠くて困っている」という人には、まず、睡眠と覚醒のリズムを規則正しくすることがいかに大切かを知ってもらう必要がある。 2025.11.28 記す。 夜になればいつのまにか眠り、朝が来れば自然と目を覚ます。私たちは何の疑問も持たず、当然のことのようにこのリズムを朝晩飽きもせずに繰り返している。しかし、よくよく考えると、人間はなぜこんなことができるのか不思議である。 結論からいってしまえば、これは、人間が脳の中に独自の時計を持っているためである。そして、一日の睡眠・覚醒のリズムは、その体内の時計にコントロールされている。 体内時計は、脳の中の視床下部にある視交叉上核という場所にあると考えられている。視交叉上核とは、両目の網膜から視覚情報を伝える視神経が、ちょうど交叉する部分の真上にあるのでこう呼ばれる。この視交叉上核がある視床下部は、食欲や性欲に関する中枢や、体温や心拍数、血圧などの自律神経系など、生きていく上で必要なはたらき、いわば本能行動をつかさどる中枢が集まっている。そして、その中の視交叉上核にある体内時計は、これらの中枢を時間的に管理、調整し、からだ全体のリズムを統合する役割を担っている。 2019.12.06

このことは、まったく時刻の手がかりのない状況のもとで数日間過ごしてみるとよくわかる。時計もテレビもパソコンもなく、騒音も聞こえず、窓もない部屋から一歩も外に出ない数日間過ごしてみる。もちろん、飢え死にしないように、冷蔵庫の中には食べ物をたくさん入れておくことを忘れずに。すると、自分はふだんと変わらない時刻に寝起きしているつもりでも、実際には起きる時刻と寝る時刻が、一時間ずつ後ろにズレていくのである。このように、時刻の手がかりのない環境で、自分の体内時計で生活するときのリズムを「自由継続リズム(フリーランリズム: free-run rythm)」と呼ぶ。 なぜ体内時が人間の体内時計はなのか、はっきりしたことはわかっていない。だが、地球上では季節によって昼と夜の長さが変化するので、その環境にうまくからだのリズムを合わせるために一時間程度の「あそび」が必要だったのではないかと考えられている。 この体内時計の刻むリズムは、概日リズム、またはサーカディアンリズム(circadianrythm:サーカディアン、ラテン語で「約一日」)と呼ばれている。 では、体内時計は二五時間周期で動いているのに、いつの間にか一日を二四時間で過ごせてしまえるのはなぜだろうか。 それは、私たちの脳が、毎日体内時計を一時間早めて二四時間にリセットさせてから、からだの機能を外界のリズムに合わせているからだ。リセットするのに有効な要素を「同調因子」というが、その中でもっとも効果があるのが光である。体内時計は、朝、太陽の光を浴びることで、一時間のズレを修正することができる。 しかし、同調因子となるのは、光りだけではない。私たち人間は社会生活をおくることで、仕事、勉強、家庭でのスケジュールがほぼ毎日同じ時刻に決まっている。このような社会的な要素も強い同調因子となっている。また、食事をしたり、人と接触したり、運動をしたりすることも効果がある。これらの同調因子が総合的にはたらいて、体内時計は二四時間にリセットされるのである。

この疾患の治療は、気道を広げて、睡眠中に無呼吸状態が起こらないようにすることにある。肥満が原因の場合は、生活習慣を変えたり、食事療法を行ったりして減量することが、他の生活習慣病の予防にもなってよいのだが、ダイエットを成功させるのはなかなか難しく、また時間もかかる。現在、睡眠時無呼吸症候群と診断された場合、主な治療法には次の三種類がある。 、あず、有効性、安全性が高く、もっとも普及しているのが、シーパック(CPAP:Continuous Positive Airways Pressures 経鼻的持続性陽圧呼吸支援装置)による治療法だ。シーパップとは、一定の圧力を加えた空気を鼻から送り込むことによって、上気道の閉塞を取り除き、睡眠中の気道を確保する治療法。患者は長いチューブがついた鼻マスクを毎晩装着して眠ることになり、慣れるまで少々うっとうしい感じがしそうだが、この治療法は速効性があり、昼間の眠気が劇的に減少するといわれている。ある一定の条件を満たせば、健康保険の適用も受けられる。 また、歯科装具(スプリント)による治療法もある。これは、下アゴを前方に突き出させるように工夫したマウスピースのような装具を使う治療法。下アゴを固定することで舌の後方のスペースを広げ、気道の閉塞を防ぐというものだ。この装具は専門の歯科医につくってもらうのだが、比較的安価で携帯にも便利な点がよい。症状が軽度の人にすすめられる治療法だという。 さらに、これは子どもに多く見られるものだが、扁桃腺肥大などが睡眠時無呼吸の原因となっている場合の治療法として、肥大した部分を取り除く、耳鼻咽喉科的手術を行なうものもある。 2026.01.03 記す。

前の晩にしっかり眠っていてもやってくる午後二時ごおの眠気は、これまでずっと、昼食をとったために起こるといわれてきた。食べた者を消化するために、胃に決易があつまることで脳が貧血状態となり、それで眠くなるという説である。だが、この説が正しいならば、朝食と夕食の後にも同程度の眠気が訪れるはずなのだが、寝不足でもない限り、それほど眠はならない。では、午後二時特有の眠気はいったいそこからやってくるのだろうか。 眠果には、一日、半日を周期としたリズムがあり、それには体温とリズムが関係している。からだのあらゆる機能は、体温が高いときは起きて活躍するようにシステムがセットされており、反対に、体温が低いときはからだを休め、眠るようにセットされている。そして、体温は、早朝に最低となって、」そこから夜に向かって上昇し始め、夕方に最高になると徐々に下降していくというリズムを刻む。眠気の最大のピークは、最低体温に向かう少し前、つまり深夜から早朝にかけてやってくるが、これは夜間の睡眠中にあたるので自覚することができない。一方、体温が最高に向かう少し前にも、夜間ほどではないものの、眠気の小さなピークがやってくる。これは、半日を周期としたリズムによるもので、このピークが午後二時ごろの眠気にあたるのだ。 交通事故の発生件数は、午前二時から四時ごろに最大のピークとなり、また二番目のピークが午後二時ごろにある。この事実も、この眠気のリズムに関係している。 強い眠気に襲われながら仕事や勉強を続けても、能率は上がらない。居眠り運転で事故を起こしてしまうだけでなく、単純なうっかりミスを誘発し、仕事や作業の内容によっては、それがもとで大事故につながることも考えられる。また、眠気が強いと人間は不安が高くなり、自己評価が下がることがわかっている。ずるずると眠気をひきずったままでいると、実際の業務に差し支えるだけでなく、仕事に対するモチベーションが低下し、精神的にもよくない影響を及ぼすのだ。 さらに、眠くなると眠気さましのために、コーヒーをがぶ飲みしたり、タバコをやたらと吸ったりしがちである。そんなことを続けていては、消化器疾患」や呼吸器疾患など、ほかの病気につながりかねない。 この午後二時の眠気を健康的吹き飛ばす方はないものだろうか。 2025.12.09 記す。

午後二時の眠気はいわば生理的現象であるから、避けるのは難しい。そうなるとやはり「シエスタ」動揺、我慢しないで眠るのが一番よいということになら。 昼寝をすると、その後の眠気が飛んで、すっきりと起きていられること、さらに、血圧を下げる効果があることがわかっている。血圧降下は生活習慣病の予防にもなるし、眠気が飛べば、仕事に対するやる気が高まり、それが自信にもつながるはずだ。 とはいうものの、今の日本の社会に、シエスタのように日中二時間もの昼寝の時間を組み込むのは無理な話。だが、ほんの一五分から二〇分程度の小休止であれば十分可能なはずだ。 広島大学総合科学部の堀忠雄教授は、午後二時の睡眠をうまくやり過ごし、頭をリフレシュさせて、夜寝る前までよりよい覚醒状態を健康的に維持するには、短時間の仮眠がもっとも効果的だとして、「日本型新シエスタ」を提唱している。ここでは、その具体的な方法を紹介しよう。 ※参考:siesta(シエスタ) A siesta is a short sleep or rest which you have in the early afternoon, especially in hot countries. Many cultures have a siesta during the hottest part of the day. COLINS COBUID ENGLISH DICTIONARY 2025.12.10 記す。

上手な昼寝をするポイントは、長さとタイミングにある。まず、長さについてはというと、堀教授によると、大体一五分程度がてきとうだという。 睡眠は、浅いノンレム睡眠からはじまって、徐々に深くなっていくわけだが、深いノンレム睡眠から目覚めると、眠果が強く残って、目覚めた後にもう一度寝てしまったり、頭がポーっとしまったりしてしまう。したがって、昼寝は深いノンレム睡眠に入る前に終える必要がある。そうすると、その長さが大体一五分になるのだ。 ただし、前の晩の睡眠時間が五時間以下だと睡眠不足状態のため、一五分でも深い睡眠に達してしまう場合がある。そういう時は、できれば眠りのサイクルの一つ分、つまり八〇分から九〇分の仮眠をとるのがよい。しかし、これは寝不足の場合に限ってのこと、睡眠を普段どおりにとっている人がこれだけ寝てしまうと、夜に寝るのが遅くなったり、眠りが浅くなったりして、かえって悪い影響をおよぼす恐れがあるのだ。 では、もうひとつのポイント、寝るタイミングはいつがよいのだろうか、もちろん、もっとも眠気が強く現れる午後二時にとるのが、一番気持ちがいいはずだ。 しかし、会社勤めをしていて、業務時間中に昼寝をするというのは、周囲の目もあって、なかなか難しい。その場合は、少し早めに昼休みに撮るという手もある。堀教授が行った実験では、昼休みのとる仮眠は、午後二時にとる場合に比べて仕事の作業能率アップなどに対する効果は多少遅れるものの、午後の強い眠気を抑える予防効果があることがわかっている。 なお、午後三時以降は、夜の睡眠に影響を及ぼす影響があるので、仮眠をとるのは避けたほうがよい。 2025.12.10 記す。

せっかく午後の眠気を吹き飛ばそうと仮眠をとったのに、目覚めたときに眠気が残っていては意味がない。頭がポーっとしたり、不機嫌になったりしたら、かえって仕事の能率が下ってしまう。 仮眠からすっきりと目覚める方法として効果的なのが、寝る前にコーヒーやお茶などのカフェインを含んだ飲み物を飲むこと。「そんなことをしたら眠れなくなるんじゃないか」と思はれるかもしれないが、カフェインンお覚醒効果が作用し始めるのは、飲んでからおよそ三〇分たってからである。だから、一五分間仮眠した場合、ちょうど目覚めた後に効いてくるというわけだ。 カフェインを含む飲み物には、コーヒー、お茶、ココアなどがあるが、カップ一杯分の含有量としては、コーヒーが一番多く、煎茶や紅茶の三倍ほどになる。お茶は入れ方に」よっても量が違ってくるが、お茶の中では比較的紅茶に多い。 さらに、目覚めた後の眠気を軽減する方法としては、強い光り浴びるという手もある。仮眠から覚めたら、二〇〇〇ルクス以上の光を一分間程度浴びる。そうすると、ぐっと眠気が抑えられるのだ。たいていの場合、室内照明の光は弱く、二〇〇〇ルクスには満たないので、太陽光が差し込む窓のそばへ行くか、外へ出るのがよい。 しかし、窓のそばから一メートル以上離れてしまっては効果がない。日中に一度部屋の照明を消してみればわかることだが、大きな窓だからといって太陽光が部屋の中まで射し込むかといったら、そうではないのだ。実際に日が差し込むのは、窓から一メートルくらいまでである。したがって、目が覚めたら窓にはりつくようにして、一分間じっとして過ごす。何もせずにいる一分間というのは意外と長いものである。くれぐれも向かいのビルの人に怪しまれないように注意しながら、実行しよう。 では、冷水で顔を洗うというのはどうか。学生のころ、授業中に居眠りしていて、先生から「顔を洗って来い!」と怒られたことがある人もおおいだろう。だが、顔を洗うのが眠気を飛ばすのに効果的かというと、これが少々違うのである。 確かに、冷たい水で顔を洗った直後は、目がすっきり覚めて気持もさっぱりする。これは、冷水を浴びたせいで血管が引き締まって脳の中に血液がたまり、脳が活性化するからだ。ところが、部屋の暖かい環境に馴染むと、引き締まった血管が飛来てしまう。すると脳の温度が下り、かえって眠気を催してしまうのだ。 顔を洗って後しばらくすると、強い眠気の揺り戻しが起こる。仮眠後の眠気飛ばしに顔を洗うというのは、その場しのぎにはなるが、長時間は持たないというわけだ。 2025.12.10 記す。

年をとると、夜中に目が覚める回数が増えたり、早朝に目覚めたまま眠れなくなったり、熟睡感を得にくくなったりする。そのために、日中の覚醒レベルも下がり、つい長い昼寝をしてしまい、またそれが夜眠れなくなる原因になる、と悪循環に陥るケースが多い。したがって、これまで高齢者の昼寝は避けたほうがよいといわれてきたのだが、最近の調査で、意欲的な高齢者ほど昼寝をしているという意外な結果が明らかになった。 広島大学の堀教授の調査によると、活動的で趣味などに積極的に取り組んでいる高齢者の四三%が昼寝をしており、反対に、あまり意欲的でない高齢者で、昼寝の習慣を持つ人は二九%と少なかった。 昼寝をとる高齢者は、「眠いから昼寝をする」のではなく「昼寝をするとすっきりして気持がいいからする」という積極派が多い。昼寝をすることで午後の眠気を解消し、夜まで元気に過ごそうという意欲的な姿勢が現われているのだ。 高齢者になって体力が落ち、日中、疲れているのに昼寝を我慢していると、夕方に寝入ってしまったり、早い時刻に寝ることになる。そうすると、夜中や早朝に目が覚めてしまいがちだ。就寝時刻までしっかり起きて、朝も適切な時間に目覚める。そんなメリハリのある生活をおくるためにも、昼寝が必要なのである。 高齢者の昼寝は、時間を三〇分程度にすることがポイントである。高齢者は、寝入ってから深い睡眠が現れるまでが若い人よりも長く、三〇分以上かかる。また、睡眠も若い世代に比べると浅くなっているので、少々長めがよいのである。ただし、三〇分より長くなると、からだにしびれがくるなど、目覚めた後の活動に影響する可能性があるので、避けたほうがよい。 さらに、「習慣的に三〇分以下の昼寝をとる人は、それ以外の人に比べて、アルツハィマー病にかかる危険性が三分の一以下になる」という報告がある。しかしそれと同時に、一時間以上の昼寝の習慣のある人は、それより短い人に比べてかかりやすい」ということも明らかになっている。このことと、意欲的な毎日をおくる高齢者に、短い仮眠をとる人が多いことを合わせて考えると、適切な長さの昼寝をタイミングよくとることが、心身ともに老化の進行を遅らせる可能性があると考えられる。2025.11.23 記す。

第3章 今夜はグッスリ眠りたい それでは、入浴はどうだろうか。 体温を上げるという点で、入浴も運動と同じ効果がある。運動するとからだが内部から熱くなるが、風呂に入ると外からからだが温められ、血液の循環がよくなって、体温が少し上がる。すると、入浴一〇ー一五分くらいで汗が引き、体温が下ってくる。そのタイミングでふとんに入れば、自然と眠気がやってきて、すっと気持よく眠りに入れるはずである。 ここで気をつけなければいけないのが、風呂のお湯の温度である。体温を上げようと、あまり熱いお湯に入ると、体温調節のために交感神経の働きが活発になる。すると、血管が収縮したり、血圧が上がったり、筋肉が緊張したりして目が覚めてしまい、かえって逆効果になる。 快適な眠りを得るには、ぬるめのお湯にゆったり浸かるのがよい。そうすることで副交感神経が活発になり、気分が落ち着き、からだの緊張をやわらげてくれる。 また、入浴後は、清潔になってさっぱりするので、心理的にもよい効果がある。入浴剤に凝ったり、アロマテラピーなどでバスタイムを充実させれば、さらにリラックスした気分になって、快適な眠りがおとずれるはずである。2025.11.24 記す。

「トウガラシで眠る」。不思議に思われる人も多いだろう。ここでいうトウガラシとは、ハラぺーニョ、パブリカ、タカノツメなど、いわゆる普通の、香辛料として使われる、あのトウガラシである。 トウガラシは、今や世界中の香辛料として料理に使われているが、もともの原産地は南米のポリビアあたりだとされている。このトウガラシを南米からヨーロッパへと持ち込んだのは、コロンブスだといわれている。 コロンブスが西インド諸島にたどり着いた際に、その土地を自分が目的地としていたインドだと思い込んでいたことは有名な話。彼はインドで良質なコショウを見つけて持ち帰ることを目的としていたので、トウガラシを発見したとき、それがコショウの仲間だと思ったらしい。そして翌年スペインに持ち帰り、これを「インディアン・ペッパー」と呼んだ。今でも、英語ではコショウを「ブラック・ペッパー」、「トウガラシを「レッドペッパー」もしくは「ホット・ペッパー」というのは、この名残だと考えられる。 ちなみにトウガラシが日本に伝わったのは、一六世紀、ポルトガル人によって長崎の出島に持ち込まれたのが最初らしい。船は中国の港を経由してきたので「唐芥子」と呼ばれるようになったという。

カプサイシンのダイエット効果に関してはほかに任せるとして、体温を上げることが快眠につながるのならば、辛いものを食べてカーとからだを熱くさせるという手もあるはずだ。そこで、足利工業大学が、カプサイシンを摂取した場合に、睡眠に対してどのような影響を及ぼすか調べる実験を行った。 夕食時にカプサイシン〇・五ミリグラムの錠剤を服用したところ、体温は就床時刻に向けて急降下した。その結果、入眠が促進され、睡眠の前半に集中して深いノンレム睡眠が出現したというのだ。 いったん体温を上昇させ、その後に急降下させることができれば、それが食べ物によるものであっても、効果があることが確認されたのである。 しかし、実験では、入眠後三ー六時間で、カプサイシンに熱産生が起こり、体温が微量ではあるが上昇した。そして、それに伴い中途覚醒が起こるといった現象もみられた。したがって、カプサイシンを摂取して眠る方法は、長時間の睡眠には向かないが、短時間にぐっすり眠りたいという場合に、非常に有効であることが証明されたのだ。 また、トウガラシには、ビタミンCやミネラルが豊富に含まれている。夕食時にトウガラシを使った料理をたっぷり食べれば、健康維持にも効果があるかもしれない。 これまでは、眠りやすくするコツとして、気持をリラックスさせることが大切だといわれてきたが、トウガラシのようないかにも目が覚めてしまいそうな食べ物が、入眠を促す効果があるという点で、非常に面白い。 2025.11.27 記す。

数多くの快眠グッズを試してみた。朝起きてから散歩もしたし、一日中活動的に過ごした。就寝に二時間前に軽い運動もしたし、ぬるめのお湯で入浴もした。夕食にキムチ鍋や麻婆豆腐も食べてみた。それでもどうしても眠れない、という人は、生活習慣の改善だけではすでに手におえない症状になっている可能性があるので、速やかに睡眠外来を受診して、専門家の指示に従ったほうがいい。 だが、せっかく勇気を出して、敷居の高い精神科や心療内科も受診したのに、睡眠薬を処方されると、副作用がこわくて服用するのを躊躇するという人が多い。 一昔前のテレビドラマなどで、自殺未遂のシーンには必ずといってよいほど、現場にカラになった睡眠薬の薬瓶が転がっていた。こういった刷りこみがあるせいか、「睡眠薬=危険」というイメージを持つ人が多いようだ。 しかし、現在処方される睡眠薬は、大量に飲んでも死ねないようになっている。そのような心配は無用である。 また、これまで、睡眠薬は精神科や神経科のみで処方される薬だったが、今では内科や外科をはじめとした多くの診療科で処方されている。何らかの病気を思えば、誰もが睡眠薬の助けを借りる機会があるのである。 したがって、眠れない人に限らず、誰もが睡眠薬についての知識を、多少なりとも持っておく必要があるのではないだろうか。 2019.12.14

睡眠薬はその成り立ちの違いから、バルビツール酸系睡眠薬、バルビツール酸系睡眠薬、ベンゾジアゼビン系睡眠薬の三に分けられる。ベンゾジアゼビン系睡眠薬が登場するまでは、バルビツール酸系睡眠薬が主に処方されていたが、今では睡眠薬のほとんどがベンゾジアゼビン系睡眠薬で占められている。 その理由は、ベンゾジアゼビン系睡眠薬は危険度の高い副作用が少なく安全であることと、また、さまざまな作用時間タイプの睡眠薬があるため、不眠の状態に応じた使い分けができること、などが挙げられる。 ●バルビツール酸系睡眠薬 バルビツール酸系睡眠薬は、感覚機能を抑制することで睡眠促進効果を発揮するもので、効き目が高い。だが、依存性が生じやすく、また薬の服用をやめた後に起る頭痛や吐き気、けいれんといった症状が重篤である。さらに服用量を間違えると死に至る場合もあるなど、安全性が確保されていないため、現在ではほとんど使用されていない。この薬が、かつてドラマや映画の自殺シーンに多数登場したため、睡眠薬に悪いイメージを持たせる原因になったのだと推察される。 バルビツール酸系睡眠薬よりも安全な睡眠薬を、ということで開発されたのが、バルビツール酸系睡眠薬だ。危険度は低下したものの、やはり依存や退薬症状(薬の服用をやめた後に起る症状)があって、安全な睡眠薬ということはできなかった。 ●ベンゾジアゼビン系睡眠薬 ベンゾジアゼビン系睡眠薬は、もとは緊張や不安を取り除く抗不安薬としてつくられたものだったが、睡眠作用があることmがわかり、睡眠薬として使用されるようになったものである。感情の中枢である大脳辺縁系に作用し、情動の興奮をやわらげて睡眠作用を発揮するしくみ。そのため、自然に近い眠りを導き、危険度が少なく、依存も生じにくい上、退薬症状も軽くて済む。 2019.12.15

不眠のタイプによって服薬する睡眠薬が変わる P.154~155 たびたび述べているように、不眠症といってもさまざまな症状と種類がある。当然、処方される睡眠薬の種類も、患者の症状によって違ってくる。ベンゾジアゼビン系睡眠薬には、効き目の持続時間が違うタイプのものがあるので、患者の症状にあった使い分けができる。 入眠困難、つまり、一度眠ってしまえば朝まで眠れるのだが、なかなか寝つけなくて困る、という症状の場合は、睡眠薬の力を借りて、入眠だけをスムースに行えればよいので、超短時間作用型、もしくは短時間作用型タイプの睡眠薬を使用する。これらのタイプは読んで字のごとく、効果が持続されるのが、服用後三時間程度と短いものが多い。この薬を服用して八時間眠るとすると、前半は睡眠薬による眠り、後半は自然の眠りということになる。 夜中に何度も目が覚める、早朝に目覚めてその後眠れなくなる、といった症状の場合は、長く眠れなくて困るわけなので、効果が持続的にわたって持続する中等時間作用型、長時間作用型タイプの睡眠薬を使用する。効き目の持続時間は、中等時間作用型が七時間から一五時間、二四時間程度まで、長時間作用型は六〇時間から八〇時間までである。 睡眠薬の効果が現れる速さは、睡眠薬の吸収、代謝、排泄などの速度によって決まる。超短時間作用型、短時間作用型は吸収速度、代謝速度が速いので、効果がはやく現れて短時間で排泄される。一方、長時間作用型は、長い時間をかけてゆっくりと作用するので、前日に服用した分が翌日も体内に残り、連日服用すると次第に蓄積されることになる。したがって、この睡眠薬の性質を利用して、短時間型と長時間型を組み合わせて使用される場合が多い。 2019.12.16

眠りは心理的要因に大きく左右されるものなので、睡眠薬の副作用に対して神経質になりすぎると、服用してもかえって眠れなく可能性がある。現在の睡眠薬は、服用の仕方を間違えなければ、重篤な副作用は起らない。「どんな薬にも副作用はつきもの」と考え、具体的にどのような副作用があるのか、またどのような対処法があるのか、十分な知識を持っておけば、安心なはずだ。 代表的な睡眠薬の副作用として「持ち越し効果」というものがある。これは、中等時間作用型、長時間作用型の睡眠薬を長期間にわたって服用した場合にみられるもので、翌朝起きた後も睡眠薬の効果が残っているために、眠気やふらつき、頭痛などが起るものである。睡眠薬は時間とともに体内で代謝され、排泄されるので、時間がたてば必ず改善するが、翌朝の車の運転は避けたほうがよい。 一方、超短時間作用型などの作用時間が短い睡眠薬を長期間使用することで起こるのが「反跳性不眠」である。睡眠薬の服用を中止することによって、以前よりも強い不眠が出てくるという。いわゆる「リバウンド現象」で、薬の服用を突然やめた場合におこる。そのため、睡眠薬の使用をやめる場合は、必ず医師の指示を受ける必要がある。睡眠薬の使用をやめるには、服用する量を少しずつ減らしていく方法と、服用回数を徐々に減らしていく方法があり、この二つの方法を組み合わせて行われる場合が多い。 また、短時間作用型タイプの使用で、多少の記憶障害が生じる場合もある。睡眠薬を服用してから寝つくまでの行動や夜中に目覚めたときの行動、翌朝起きてから後の数時間の行動などを、覚えていないといった現象だ。 さらに、ベンゾジアゼビン系睡眠薬には筋肉の弛緩作用もあるので、夜中にトイレにたったとき転倒することがある。高齢者はとくに要注意だ。 眠れないからといって、睡眠薬とアルコールを併用すると、睡眠薬の効果が予想以上に現れて、持ち越し効果や記憶障害などの副作用が起りやすくなる場合がある。アルコールとの併用は、危険なので絶対に避けるべきである。 2019.12.16

「光」をキーワードに睡眠について考えるとき、忘れてはならないのがメラトニンである。メラトニンについては、第二章の時差ぼけのところでも触れたが、ここではもう少し詳しく紹介したい。 メラトニンとは、松果体という大脳の奥まったところにある、小さな豆粒ほどの器官から分泌するホルモンである。幼児期にとりわけ多量に分泌され、性腺の発達を抑制するはららきがあることで知られている。 メラトニンの分泌は、体内時計のリズムに支配されている。昼間には分泌がほぼストップし、夜間には五〇ー一〇〇倍と、大量に分泌される。 この場合の「夜間」というのは、その人にとっての主観的な「夜」であって、いわゆる外界の二四時間周期の夜ではない。つまり、昼夜逆転した生活サイクルの人や睡眠相後退症候群の患者にとっては、通常の生活を送っている人とは反対に、日中に高くなり、夜間に抑えられるということになる。大体、習慣的な就寝時間のニー三時間前から分泌が開始されて血中のメラトニンの濃度が上昇し、朝方には低下する。 また、メラトニンの分泌は光の影響を強く受ける。光を浴びると、その情報が視神経を通して、体内時計が存在する視交叉上核へと伝わり、さらに松果体へと伝達され、メラトニンの分泌を抑制する。逆に、周囲が暗くなると分泌をスタートさせる。このとき、光の明るさが二五〇〇ルクス以上であればメラトニンはストップし、五〇〇ルクス以下であれば分泌がスタートすることがわかっている。 メラトニンには眠気を強める作用があると考えられている。したがって、朝に強い光を浴びて分泌をストップさせれば、眠気のないすっきりした朝を迎えられる。逆に、目覚めた後に薄暗い部屋の中にいると、メラトニンが分泌され続けるために、ずっと眠気を引きずって過すことになる。 分泌をストップするには、二五〇〇ルクス以上の光を浴びなければならないわけだが、室内照明の明るさは、普通五〇〇ルクス程度である。これではメラトニンの分泌をとめることができない。太陽の光は、日本では曇り空で一万ルクス、雨降りでも三〇〇〇~五〇〇〇ルクスである。したがって、朝起きたら、雨戸やカーテンを開けてしっかりと朝日を浴びる。そうすることでメラトニンの分泌が抑えられ、体内時計も外界のリズムにリセットされて、正しいリズムを刻むことができるのだ。これがすっきりと目覚める何よりの方法である。 ※参考・インターネットによれば、メラトニン(melatonin)は、脳の松果体から分泌されるホルモンで、光に反応して生成され、体内時計(概日リズム)を調整して自然な眠気を促し、睡眠サイクルをコントロールします。サプリメントとしても利用され、不眠症や 時差ボケ(ジェットラグ)の改善に使われますが、光を浴びると分泌が抑制され、加齢とともに分泌量も減少する特徴があります。 メラトニンの主な働き 睡眠の調整:暗くなると分泌が増え、眠りを誘います。光は分泌を抑制します。 体内時計の調整:規則正しい生活で分泌が調整され、生体リズムを整えます。 その他:脈拍、体温、血圧の低下にも関与します。 サプリメントとしての利用 用途:睡眠導入剤として、不眠症や時差ボケの緩和に用いられます 英英辞典で「melatonin」を調べと、表題さえもない。 2025.12.05 記す

第4章 爽やかな朝を迎えたい 朝の目覚めを快適にするには、朝ごはんをしっかり食べるということも、大切なポイントである。決まった時刻に胃腸を活動させることを習慣づければ、体内時計のリズムも規則的になるからだ。 また朝食のことを英語で「breakfast(ブレックファスト)」というが、「fast(ファスト)」とは「断食」という意味である。したがって「breakfast」とは「fast(=断食)」を「break(=破る)する」ことであり、「前の晩からの断食を破る」という意味になるのだ。 この言葉通り、一日三食食べるうちで、時間的に夕食と朝食の間隔はもっともはなれている。夜眠っている間は、当然のことながら食事をとることはできないわけで、脳やからだにエネルギーを補給することができない。したがって、朝目覚めたときは、脳とからだはエネルギー不足の状態、いわば断食をしたような状態にあるわけだ。 そのうえ、さらに朝食をとらなければ、前の晩の夕食から翌日の昼食まで、半日以上もエネルギーが補給されないということになる。これでは、元気に一日のスタートを迎えられるはずがない。また、食事をすると、からだの中から体温を高めることになる。一日の活動のリズムは、体温のリズムと直結しており、人間は体温が高くなる日中に活動し、体温が下がる夜間に休息するように、からだのシステムがつくられている。したがって、朝に意識的に体温を上げるようにすれば、活動しやすくなるはずである。 夜食がよくないといわれる理由もここにある。夜遅くに食事を取ると体温が上がってしまい、眠りに入りにくくなるのだ。そうなれば、さらに夜更かしをすることになり、夜型化が進行してしまう。すると、翌朝は食欲もないし、朝ギリギリまで寝ることになるため、朝食をとらずに家をとび出す、という悪循環に陥ってしまうのだ。 2019.12.06

朝食には、いつもどんなものを食べているだろうか。朝は忙しいので、手軽に作れるものが中心になるし、メニューのバリエーションを豊富にするのも難しい。たいていは、毎日決まったものを食べることになりがちだ。それは世界でも共通のようである。 アメリカでは、牛乳をかけたコーンフレークとコーヒーというのが一般的のようだ。日本人がイメージするような、トーストにベーコンエッグといったボリュームたっぷりの朝食は、休日など朝食の時間がゆっくりとれるときだけというパターンが多いらしい。 地中海地域では、昼と夜の食事をゆっくりしっかりとるため、朝食は非常に軽い。濃い目のコーヒーを小さなコップで飲んで、あとはラスクかクロワッサンなどのパンで済ませてしまう。 タイや台湾などのアジア地域では、屋台でお粥を食べる人が多い。お粥はトッピングとして、肉や魚、卵など、いろいろと選べるようになっているようだ。 日本では、ごはん派とパン派に分かれるはず。食糧庁とJA全農とで米食を中心とした朝ごはんを促進するために発足した「朝ごはん実行委員会」が行った、「朝食で最も多く食べる主食」を調べたアンケートによると、ごはん派は子どもが四三・四%、母親が五二・六%、パン派は子どもが五三・五%、母親が四三・四%(その他が、子どもで三・一%、母親で四・〇%)で、僅差ながら子どもはパンを、母親はご飯を好む傾向があることがわかっている。 いずれにしても、炭水化物は脳を目覚めさせるために必要である。脳が活動するために必要な栄養素はブドウ糖なので、朝食に炭水化物を中心にとることは、脳にエネルギーを補給して活性化させ、しっかり覚醒するのに有効で、科学的にも理にかなったことなのである。 2019.12.06

二〇〇〇年に公開された二本の北欧の映画作品。これらには、朝目覚めるのが楽しくなるような、ある共通のシーンが存在する。 一本は、『ソフィーの世界』というノルウェーの作品。これは原作が全世界で一五〇〇万部以上、日本でも二〇〇万部を超えるベストセラーとなったので知っている人も多いはずだ。原作者のヨ―スタイン・ゴルデルは、ノルウェーの高校元哲学教師。この『ソフィーの世界』は、とっつきにくいと思われがちな哲学について、子供向けにわかりやすく説いた、いわば哲学指南書といえる一冊である。 ある日、ソフィーという一四歳の少女のもとに「あなたはだれ?」とだけ書かれた謎の手紙が届く。そして、それをきっかけにソフィーは「自分とは何か」の答えを見つけるために、ソクラテスやレヲナルド・ダ・ヴィンチなどの哲学者が生きた時代、さまざまな歴史的事件が起こった場面などへ、時空を超えた旅をすることになるのだ。

ロッタちゃんは、両親にも兄姉にも近所の人々にも、赤ちゃん扱いされるのが気に入らなくて、いつもしかめっ面をしている五歳の女の子だ。その少々生意気な彼女の日常生活や、彼女が遭遇するちょっとした事件を描いた物語がこの作品である。 これら二本の映画に共通して登場する場面とは、主人公の誕生日を祝うシーンだ。 誕生の朝、ソフィーが、ロッタちゃんが、寝ているところに、家族が年の数だけロウソクを点したケーキとプレゼントを持って、「今日は何の日? 特別な日」という独特のバースデーソングを歌いながらやってくる。誕生日を迎えたヒロインは、朝のベッドの中で、お姫様になったような気分で、プレゼントの包みを開けたり、ケーキを食べたりできるというわけだ。 北欧では、誕生日の朝に、寝起きをおそって祝う習慣があるという。こんな嬉しい目覚め方なら、夜型タイプの人が少々早めの時間に起こされたとしても、大歓迎のはずだ。 日本でもこれを真似て、年に一度こんな嬉しい朝の目覚め方をするというのもいいかもしれない。興奮して、前の晩はかえって寝つかれないかもしれないが。

第5章 もっと知りたい睡眠の神秘 眠ることは動物の本能行動である。したがって、動物は誕生以来ずっと睡眠と覚醒を繰り返してきたわけで、やはり古代の人々にとっても「なぜ眠るのか」「眠気はどこからやってくるのか」ということは、考えずにいられない問題だったようだ。それは、今から三〇〇〇年以上前に、古代ギリシャの自然研究者であり哲学者だったアリストテレスや、中国最古の医学書『黄帝内経』を記したといわれる伝説的人物、黄帝などが、睡眠研究を行っていたといわれることからも証明されている。 しかし、睡眠を実験という「科学的手法」で解明しようとしはじめたのは、ここ一〇〇年余りのことで、二〇世紀に入ってからである。そして、その最初ともいえる実験は、偶然にも地球の西と東でほぼ同時期に行われたのだ。 西では、一九〇六年にフランスのアンリ・ピエロンという神経科学者が、東では、その翌年の一九〇七年に、石森國臣という名古屋大学生理化学(当時の愛知医学専門学校)の教授が、犬をつかったある実験を行なった。当然のことながら、この二人はお互いの存在はもちろん、その研究内容などまったく知らなかったはずである。それなのに、今からほぼ一〇〇年前に、脳の中には眠りを誘発する睡眠物質が存在するのではないかという共通の予測を立てて、ほぼ同じような内容の実験を行っていたということは、実に面白いことである。 彼らは、数日から二週間近くもの間、犬をずっと眠らせないまましておく断眠実験を行った。眠りそうになったら、何か刺激を与えて無理やり起し続けておく。そうすれば、犬の脳の中に、「眠気」がたまるはずだと考えたのだ。そして、十分眠気がたまったであろう頃合いに、犬の脳脊髄液を抜き取って、それを断眠させていない犬の脳室に注入してみた。すると、注入されたほうの犬がひじょうにおとなしくなり、眠り始めることを発見したのである。 この実験から、脳脊髄液には眠気を誘発する物質が存在するとして、石森は一九〇九年に論文として発表し、ピエロンは一九一三年に、この物質を「睡眠毒素」と名づけて発表した。ところが、残念ながら当時は、それがどんなものかを同定する科学的な方法がなかったため、その後一〇〇年近くも、睡眠物質の存在は証明されずじまいだった。 2019.12.11

その後も睡眠に関する研究は、あまり順調に発展しなかった。その物質を科学的に証明することができなかったからだ。そもそも「睡眠」とはどういう状態を指すのか、その定義さえはっきりしていないわけで、実験で犬が本当に眠っていたかどうかも、科学的には証明できていない。見かけは眠っているように見えたものの、実際には、犬が研究者をからかってただ動かなかっただけかもしれないし、ほかの犬の脳脊髄液を注入されたことで、ショック状態に陥っていたのかもしれないからだ。 だが、一九二〇年代になって、ドイツのイエナ国立病院の神経科医長のハンス・ベルガ―が、脳の表面に電極をつけることで、脳から発生する弱い電気変化を測定する機械を考案し、眠りをはかることを可能にした。世界で初めて脳波をはかることに成功したのだ。 脳には一〇〇〇億個ともいわれる膨大な数の神経細胞が存在していて、その神経細胞が活動すると、それに応じて、数十から数百マイクロボルト(一ボルトの一〇〇万分の一)の微量の電気的変化が生じる。その総和がその部位での脳波となって現れるのだ。 それまでは睡眠の状態を、見かけと本人の主観でしか判断できなかった。極端にいえば、実験で狸寝入りをしていたとしても、本人が「眠っていた」といえば、研究者はそれを信じるしかなかった。しかし、脳波を測定することで、眠りの様子が客観的に判別できるようになり、また、複数の人の眠りを比較検討することが可能になつたのだ。これは画期的なことである。 脳波はそのときの脳の活動状態によってさまざまに変化するので、睡眠の深さを脳波の波形から推定することができる。 起きて何かに集中しているとき、緊張しているときには、ベータ波といわれる小さくて速い波が現れ、意識はあるけれども目を閉じて安静にしている状態では、アルファ波という規則的な波が出てくる。そして、眠りに入りかけた状態、うとうと状態になると周波数の大きな、シータ波が出現し、その後しばらくして軽い寝息を立てるようになると、紡錘波と呼ばれる糸巻き状の脳波が断続的に出現する。これがノンレム睡眠の段階一と段階二に分類される脳波の状態である。 さらに眠りが深くなり、グーグー眠るような状態になると、デルタ波と呼ばれる振幅の大きな、ゆったりとした波が出てくる。このデルタ波が記録の二〇ー五〇%を占める場合が、ノンレム睡眠の段階三、記録の五〇%以上を占めるようになると段階四の状態で、このときはぐっすり眠る熟睡の状態を表わしていることになる。このようなゆっくりとした波のことを「徐波」と呼び、この脳波が出ているときの眠りを「徐波睡眠」という。この徐波がしばらく続くと、今度はシータ波、ベータ波、アルファ波など、浅い眠りを表わす波が出現し、その後、覚醒状態に近い脳波が現れる。これがレム睡眠である。 脳波が測定できるようになったことは、睡眠学史上、実に画期的なことであった。一九五〇年以降、技術的に精度の高い脳波計が作られるようになると、脳波の変化をもとにした実験が、睡眠研究の中心となっていったのである。 ところが、一九二〇年当時は、ベルガ―の研究があまりに斬新で先を行き過ぎていたせいか、学会でまったく無視されてしまい、彼は無念さに耐え切れず、一九四一年自らの命を絶ち、非業の最後を遂げたのである。 2019.12.11

さらにもう一つ、睡眠研究を新しい段階に導いた大きな発見がある。一九五三年に発表されたレム睡眠の発見だ。 この発見は、発表の前年一九五二年に、シカゴ大学のナタニエル・クライトマン教授と、その下で研究を行っていた大学院生のユ―ジン・アセリンスキーによるもの。アセリンスキーは、実験で眠っている子どもの脳波を測定した際に、からだはぐったりとして筋肉がゆるんでいるのに、閉じたまぶたの下で眼球がぐるぐる動くこと、それと同時にそれまでとは違った、起きているときと同じような脳波が現れることを見つけた。これがレム睡眠だ。 レム睡眠の発見により、眠りにはレム睡眠とノンレム睡眠の二種類あることが判明し、しかも、レム睡眠中には人は夢を見ているいるらしいということもわかった。このことにより、睡眠研究は一気に活気づき、心理学や精神医学などの分野の研究者も、睡眠研究に対して関心を持つようになっていったのだ。 また、睡眠を測定するには、脳波だけではなく、同時に筋肉の緊張状態や眼球の動きを測定する必要が出てきた。その後、電子工学の進歩によって、脳波、眼球運動、おとがい筋の筋電位、さらに呼吸数、心拍数、血圧、体温などの生体現象を同時に測定、記録し、それぞれの活動のパターンを総合して眠りの深さや状態を測定するという「睡眠ポリグラフ法」が確立し、この測定法が、現在の睡眠研究のスタンダードとなったのである。 さらに、動物を睡眠と似た状態にすることができる睡眠薬の登場も、睡眠研究の新たな段階に導いた。しかし、睡眠薬による眠りは、見かけ上は睡眠と同じでも、実際には自然の眠りとは違うものである。誕生当初の睡眠薬は、麻酔薬から処方を変更して開発されたものだったから、過剰摂取すると死亡する可能性がある危険なものでもあった。 2019.12

脳波が測定できるようになると、睡眠中、脳はまったく休息状態にあるのではなく、常に何らかの活動をしていることがわかってきた。しかし、睡眠をつかさどっているのは脳自身である。それと同時に、眠るのも脳のはずだ。それならば、脳は眠りながら活動することができるのだろうか。 実は、脳の中には「眠る脳」と「眠らせる脳」とが存在するのだ。「眠る脳」は大脳、「眠らせる脳」は、大脳以外の部分、中脳、橋(きょう)、延髄などを含む脳幹と呼ばれる部分である。 「眠らせる脳」には、レム睡眠とノンレム睡眠それぞれの睡眠中枢と、覚醒中枢が存在するとされている。そして「眠らせる脳」にはこの二つの睡眠を、体内時計とホメオスタシス(恒常性維持)の二つの法則によって調節している。私たちの睡眠は、体内時計の発振するリズムに基づいて活動と休息のリズムをつくり、またそれが多少狂ってしまった場合には、ホメオスタシスの法則によって、睡眠の不足分を質でカバーするという調節を行っているのである。 そしてまた、この二つの法則の調節のしかたにも、二つの方法がある。 一つは神経細胞の活動に基づく神経機構、もう一つは睡眠物質に基づく液性機構と呼ばれるものである。そして、この二つの方法が相互に作用しあうことで、睡眠・覚醒の状態が管理、調節されているのだ。 神経機構では、ニューロンと呼ばれる神経細胞が、神経線維という腕のようなものを伸ばして互いにつながり合い、情報を電気的な信号(パルス)にして交信している。ニューロンが電気的な信号を発信すると、シナプスと呼ばれるニューロンとニューロンとの接点では、特定の神経伝達物質が放出されて、相手のニューロンの活動を促進させたり抑制させたりする。 もう一方の液性機構とは、睡眠物質による作用である。睡眠物質とは、眠くなると脳内や体液内に出現して、睡眠を誘発したり睡眠を維持させたりする内因性物質のこと。内因性物質とは、普通の状態で体内に存在する物質のことで、内因性物質は、現在数十種類が発見されている。 睡眠物質は、脳脊髄液を媒介にして脳全域に伝えられ、神経回路のニューロンの活動を変化させると考えられている。このように、神経機構と液性機構とが結びついた複合システムによって、睡眠と覚醒は管理、調節されているのである。また、生体内のさまざまな条件が、多数の睡眠物質の活動に影響をおよぼすことで、睡眠の状態を変化させると考えられている。 2019.12.12

これまでに、動物の脳や血液、尿、その他の組織から取り出された睡眠物質は、数十種類確認されている。この数多くの体内物質が、睡眠調節にどのように関係しているのか、どんな作用があるのかを解明しようとする研究が、いま世界中の研究者によって行われている。 多種多様な睡眠物質の中でも、もっとも強力で、かつ遺伝子レベルでの作用機構がもっとも明確な睡眠物質であるとされているのが、プロスタグランジンD2 というホルモンである。このホルモンに関する研究は、一九八二年に京都大学教授を退官した早石修氏(現・大阪バイオサイエンス研究所名誉所長)が中心となり、数多くの共同研究者ともに行われ、現在も大阪バイオサイエンス研究所を中心に進められている。 プロスタグランジンとは、人をはじめ高等動物のあらゆる臓器や組織の細胞に存在するホルモンの一種で、これまで三十数種類が知られており、ちょうどビタミンのように、A,B,C……と、アルファベットで分類されている。E2は痛みや発熱に関係し、F2は出産に関与することが知られている。 このように、ほかのプロスタグランジンに関する生理的役割は、ある程度解明されていたにもかかわらず、どういうわけかD2 については、ほとんど手付かずの状態であった。しかし、プロスタグランジンD2は、脳における合成活性が強く、ほかの臓器にはきわめて少ない量しか存在しないことはわかっていたため、この物質が脳で何か重要な生理機能を果しているのではないかという予測のもとに、研究がスタートした。 そして、微量のプロスタグランジンD2をラットの脳の視床下部に注入して、挙動を調べたところ、そのラットは大変おとなしくなり、眠ってしまうことがわかった。しかも脳波、筋電図、脳温、心拍数を調べてみると、プロスタグランジンD2 の注入によって引き起された睡眠は、生理的な睡眠とまったく区別がつかない、つまり自然の睡眠と同じであることが判明したのである。 また、脳脊髄液中のプロスタグランジンD2 の量を調べると、ラットが眠っているときには多く、起きているときには少なくなっており、ラットを睡眠させるに脳脊髄液中のプロスタグランジンD2 の量が、数時間で三ー四倍に上昇することが確認された。これらのことから、プロスタグランジンD2 は、睡眠を調節する内在的な睡眠物質のひとつであることが推定されたのだ。 さらに、プロスタグランジンD2をつくっている合成酵素が、脳の中ではなく、脳を包むくも膜に存在することがわかった。脳から膜組織を取り出して酵素活性を測定したところ、くも膜の活性酵素は全脳の約一〇倍、脳脊髄液のそれは約一〇〇倍あることが判明した。また、これまでそのはたらきがわからなかった脳脊髄液にあるβトレースというたんぱく質質が、プロスタグランジンD2の合成酵素と同じものであることも確認された。 これらのことから、プロスタグランジンD2の合成酵素は、脳を包む膜組織でつくられ、脳脊髄液中に分泌されてβトレースというたんぱく質質になり、合成酵素が生成したプロスタグランジンD2と一緒に脳脊髄液の中を循環していることが明らかになった。 つまり、「眠る脳」と「眠らせる脳」「眠る脳」と「眠らせる脳」の研究により、「眠る脳」は大脳、「眠らせる脳」は脳を包んでいる膜組織であるということが、新たに提唱されたわけである。 さらに、プロスタグランジンD2は、自然の生理的睡眠を調節しているだけでなく、ある特殊な睡眠の病気にも関係していることがわかっている。 それは、「ㇳリパノソーマ症」というアフリカの風土病で、その症状から「アフリカ睡眠病」とも呼ばれている。ㇳリパノソーマとは、長さが五〇分の一ミリメートルほどの原虫のこと。この原虫が寄生しているツェツェバエが人間の血を吸うと、ㇳリパノソーマが人間の体内に侵入し、血液中やリンパ節で増殖する。それが中枢神経系にまで達した場合、意識が混濁し、ひたすら眠るようになる。そして、食事もとれなくなって貧血を引き起こし、やがて全身が衰弱して死に至る。感染者の三人に二人は死亡するという危険な病気なのである。 その患者の脳を調べたところ、脳脊髄液中のプロスタグランジンD2の濃度が、病状の進行にともなって、一〇〇倍ー一〇〇〇倍にも上昇することが判明した。これは、ㇳリパノソーマによって、プロスタグランジンD2の分泌の調節機能が、狂わされることで起こるのではないかと考えられている。 余談だが、このㇳリパノソーマ症は、人間だけではなく家畜にも感染する。ㇳリパノソーマはアフリカ中央部の広い範囲に分布しており、そのせいでその地帯では家畜を飼うことができない。このことが、アフリカの食糧事情を困難にしている最大の理由であるといわれている。だが、現段階では、この感染症に対するワクチンの開発が困難であるうえ、未だ治療法も確立されていない状態なのである。 ※参考:岩波『生物学辞典』第2版(1979年10月25日 第2版第3刷発行)P.1069,「プロスタグランジン(prostaglandin)」の記事がある。「ㇳリパノソーマ」の記述は見られない。 2019.12.14

プロスタグランジンD2の睡眠調節機構を明らかにすることで、睡眠・覚醒に関与している脳内のさまざまな情報伝達が、少しずつ解明されている。これにより、新しい睡眠薬の開発も視野に入れた実験も行われている。 前述したように、プロスタグランジンD2は、脳をとりまく膜組織でつくられた後、脳脊髄液中に分泌されて、脳内を循環する。では、膜組織でつくられたものがどうやって脳の内部に入っていくかというと、ここから少々専門的な話になる。 プロスタグランジンD2は、前脳基底部の表面にある吻側腹側部という部分に局在する受容体を刺激し、アデノシンという内因性の睡眠物質に情報を交換する。アデノシンに引き継がれた情報は脳の内部に伝達されて、視野前野にある睡眠中枢を活性化する。それで睡眠が誘発されるのだ。 コーヒーや緑茶など、カフェインを含むものを飲むと、覚醒度が上って寝つけなくなることは、よく知られている。短時間の仮眠をとる際には、あらかじめカフェイン入りの飲料を飲んでから眠ると目覚めがすっきりして良いという話を第2章でも紹介した。そのカフェインは、睡眠物質であるアデノシンの作用を止めることで、覚醒作用を示すと考えられている。 また、視索前野にある睡眠中枢は、眠っている間だけ活動が活発になる部分である。ここが活発になると、ヒスタミンという物質を情報伝達物質にしている神経核の活動を抑制する。このヒスタミン系神経核は、覚醒に関係していることがわかっている。風邪薬や花粉症の薬である抗ヒスタミン薬は、覚醒に関与するヒスタミンの情報が伝わるのを遮断するはたらきがあるので、飲んだ後、眠くなるのである。 このように、プロスタグランジンD2の研究から始まった睡眠・覚醒の調節の解明によって、脳内の情報伝達系が少しずつ明らかになっている。そして、このように睡眠と覚醒調節の分子機構の問題を正しく理解して、ひとつずつ解決していくことが、多くの睡眠障碍の診断や治療法の発見、さらには副作用のない理想的な居眠り防止薬などの開発に必要なのである。 2019.12.14

睡眠研究は、これまで脳波の測定を中心とした実験方法で発展してきたが、現在は、脳内の睡眠覚醒調節物質や情報伝達系の解明という新たな段階に入っている。 また、二〇世紀末からバイオテクノロジーが急速に発達したことにより、動物の遺伝子を組み換えて実験することが可能になったことは、睡眠研究において、大きな転換をもたらした。 睡眠研究は、動物の活動と休息を指標にして行われるものであるから、生きた動物をまるごと対象にしなければならない。つまり、細胞や組織だけを取り出して調べる実験では限界があるわけだ。遺伝子を組み換えた動物を使うことで、さまざまな睡眠異常や覚醒異常のモデルを作って、その仕組みを解明することができるようになったのである。 また、脳波解析などの情報分析、情報の保存など、情報科学の分野が進歩したことも睡眠研究に大きな発展をもたらした。今後も、バイオテクノロジーと情報分析学の発展にともなって、睡眠研究が飛躍的に進むことが期待できる。 また、睡眠は精神や意識、学習や記憶といった問題を抜きにしては考えられない生理機能であるため、睡眠研究は「心」の病気の領域にまで広範囲に関係してくる。 近い将来、ガンや循環器系疾患などの現代を代表する難病の多くが、医療技術によって克服されるだろうと予測されている。だが、睡眠障害などの精神や心が関わる病気については、決定的な治療は望めないとする悲観的な見通しが大半だといわれている。睡眠障害は、いわば二一世紀における難病である。そして、この難病が、今後さらに増加することが予想されているのだ。 「睡眠とはなにか」という意味づけが、学問的にも科学的にも解明されることが、睡眠障害という「難病」を克服し、私たちに質の高い健康的な生活と、充実した人生をもたらしてくれるはずである。そういう意味で、今後の睡眠研究の発展に期待せずにはいられない。 2019.12.17

睡眠研究が進んで、睡眠・覚醒のメカニズムが明らかになり「睡眠とは何か」という問題がすべて解明されたら、人はどんな眠り方をするようになるだろうか。

その睡眠方法とは、一日を六分割し、四時間おきに十五分ずつ眠るというもの、つまり合計すると、彼は一日にわずか一時間半しか眠らなかったというのだ。起きていた時間は一日二二・五時間になる。彼が生涯この睡眠法を行なっていたとすると、六七歳で死ぬまでに起きていた時間は、およそ五五万時間にのぼる。一日の睡眠時間を八時間とっている人と比べると、彼の覚醒時間はその約一・四倍。彼は六七歳で死ぬまでに、普通の人の九四年分の覚醒時間を活動していたということになるというのだ。 また、こんな睡眠方法もある。それは、アメリカの研究者クラウディオ・スタンピ博士が行った、面白い実験で明らかになったものだ。 ベッドに入っている時間を一日八時間と決めて、そのうち半分の四時間をまとめて眠る。そして残りの四時間をどのようにとれば快適に過ごせるかを調べたのだ。 作業能力や頭脳活動の成績がもっとも良かったのは、四時間を二〇分ずつ十二回に分割してとるという方法だった。第2章の日本型新システムのところで述べたことだが、二〇分程度の眠りでは、熟睡に当るノンレム睡眠にお当る睡眠は出現しない。したがって、眠りの浅い状態から目覚めることができるので、起きたときの気分がスッキリと快適なのである。しかも短時間の睡眠によって、からだの機能を回復させることもできる。また、そうすることで、まとめてとる残りの四時間の眠りに、熟睡が集中的に現れるようになるので、睡眠感も得られ、非常に快適だというのだ。だが、この睡眠法は、一日に合計十三回も睡眠と覚醒を繰り返さなければならない。残念ながら実生活に取り入れるのは、かなり難しいようである。 これまで私たちは、人間が作り上げた社会生活、社会のシステムのリズムに合わせるために、夜間にまとめて睡眠をとる生活をおくってきた。だが、睡眠のメカニズムがすべて明らかになった後、つまり未来の眠りは、社会の時間割に合せる必要がなくなるかもしれない。むしろ、人それぞれが持つ睡眠・覚醒のリズムが個性として認められ、その個性が十分に発揮されるもの、つまり、個人のリズムに合わせたものになるかもしれない。もしかすると、ダ・ヴィンチ的な眠りがもっとも快適だという人が、今も未来も存在するかもしれないわけで、そんな人が社会の時間割に縛られることで、能力を発揮できないでいるとしたら、それは非常にもったないことだからだ。 また、睡眠の質と量の関係から、数値で表せるようになったとしたら、眠りのとり方も変ってくるのではないだろうか。たとえば、睡眠についてもっと細かく分析されて、熟睡度五〇%の眠りなら一晩に三時間、熟睡度六〇%なら二時間といった具合に、そのときの自分の体調に合った眠りを、自分でさまざまにコーディネートしてとることが可能になるかもしれない。 さらに睡眠研究が進めば、そのときどきの睡眠に対するからだの情報をすべて数値で表すことができる、いわば「睡眠値」といったものが、登場するかもしれない。体温や血圧のように、人それぞれの睡眠の体質がわかり、その平均値が測れるようになるのだ。そうすれば、体温や血圧が高ければ休息をとるのと同じように、「睡眠値」を測定して、普段の平均値よりも悪かったら、車の運転や集中力を必要とするような細かい作業などは、控えることができる。そしてこの「睡眠値」が一般的に認知され、睡眠値を測定するシステムが職場に導入されれば、睡眠不足によるうっかりミスを減らすことができるし、さまざまな事故を未然に防ぐことができるようにちがいない。 「眠りとはなにか」という問題を解明できたら、もしかすると、これまでの睡眠・覚醒の常識を覆すことにつながるかもしれない。そんなことを考えるだけでも、睡眠科学の今後の発展が楽しみになるはずである。 早石 修=監修 小林裕子『眠りの悩みが消える本』日経ビジネス人文庫(日本経済新聞社) ※大阪市などが出資する公益財団法人「大阪バイオサイエンス研究所」(OBI、大阪府吹田市)が1995年3月末で解散。人件費などにあてていた大阪市からの補助金が今年度で打ち切りとなり、存続できなくなった。大阪市が所有する土地と建物は理化学研究所(埼玉県和光市)に無償譲渡されるが、約30年にわたって生命科学分野で世界的業績を残した研究機関は姿を消す。 姿を消した当時の所長は中西重忠さん。黒崎知博が大学院在学した京大第二医化学教室は沼正作教授、中西重忠助教授。早石先生は医化学の教授であったことがある。高知医科大学元教授静田さんは医化学教室出身者。 ※参考図書:時実利彦著『脳の話し』(岩波新書)1963年8月10日 第5刷発行 「脳の研究を推進させたもの」の章に脳波に関する記述がある。また「眠り、夢みる脳」もある。 |

この成果を社会に還元することによって睡眠研究に対する関心を高めようと、平成一二年三月には『快眠の科学』(早石修・井上昌次郎編、吉永良正構成、日本経済新聞社)が出版されました。今回、第二期(平成一一~一三年度)の研究を終了するにあたり、二冊の本を刊行することにしました。一冊は専門家向けの『快眠の科学』(早石修・井上昌次郎編著、朝倉書店)であり、もう一冊が本書です。

この成果を社会に還元することによって睡眠研究に対する関心を高めようと、平成一二年三月には『快眠の科学』(早石修・井上昌次郎編、吉永良正構成、日本経済新聞社)が出版されました。今回、第二期(平成一一~一三年度)の研究を終了するにあたり、二冊の本を刊行することにしました。一冊は専門家向けの『快眠の科学』(早石修・井上昌次郎編著、朝倉書店)であり、もう一冊が本書です。

「レム睡眠」の「レム」とは、英語の「急速眼球運動(Rapid Eye Movement)」を略したもの。眠っているのに、閉じたまぶたの下で眼球がキョロキョロ動くので、こう呼ばれている。わが子や愛する人の安らかな寝顔を見ていたら、突然目がぴくぴくしたり、まぶたの下でギョロっと動いて驚いた、という経験を持つ人も多いのではないだろうか。

「レム睡眠」の「レム」とは、英語の「急速眼球運動(Rapid Eye Movement)」を略したもの。眠っているのに、閉じたまぶたの下で眼球がキョロキョロ動くので、こう呼ばれている。わが子や愛する人の安らかな寝顔を見ていたら、突然目がぴくぴくしたり、まぶたの下でギョロっと動いて驚いた、という経験を持つ人も多いのではないだろうか。

一方、長眠者の代表としてよく引き合いに出されるのが、相対性理論を提唱した物理学者

一方、長眠者の代表としてよく引き合いに出されるのが、相対性理論を提唱した物理学者 熟睡が大切なのは、子どもだけではない。大人になってからも、熟睡すれば成長ホルモンが分泌され、からだの修復や新生といった大切な働きをする。若い女性の大敵である肌荒れは、睡眠不足が原因のひとつである。ぐっすり眠って脳内に成長ホルモンをたくさん出せば、お肌もツヤツヤになるはずだ。

熟睡が大切なのは、子どもだけではない。大人になってからも、熟睡すれば成長ホルモンが分泌され、からだの修復や新生といった大切な働きをする。若い女性の大敵である肌荒れは、睡眠不足が原因のひとつである。ぐっすり眠って脳内に成長ホルモンをたくさん出せば、お肌もツヤツヤになるはずだ。

彼は日ごろからずっと、ベンゼンに関する研究で悩んでいたところ、ある日、研究室でふと居眠りをしてしまった。その際に、夢の中にウロボロスが登場したのだという。ウロボロス(ouroboros)とは、自らの尾を噛んでぐるぐる回るヘビのことで、古代エジプトで永遠不滅のシンボルとされていたもの。彼はこの円を描くヘビを見て、ベンゼンの分子構造が六角形の環状になればよいことを思いついたのだそうだ。

彼は日ごろからずっと、ベンゼンに関する研究で悩んでいたところ、ある日、研究室でふと居眠りをしてしまった。その際に、夢の中にウロボロスが登場したのだという。ウロボロス(ouroboros)とは、自らの尾を噛んでぐるぐる回るヘビのことで、古代エジプトで永遠不滅のシンボルとされていたもの。彼はこの円を描くヘビを見て、ベンゼンの分子構造が六角形の環状になればよいことを思いついたのだそうだ。

常にきちんと正装し、ヒゲをピンとはねあがらせた独特のスタイルと、その数々の奇行で有名なシュールレアリズムの代表画家サルバドール・ダリ(Salvador Dalí カタルーニャ語: [səɫβəˈðo dəˈɫi] スペイン語: [salβaˈðoɾ ðaˈli]、初代ダリ・デ・プブル侯爵 Marqués de Dalí de Púbol (es)、1904~1989年)は、夢をテーマにした作品をいくつか残している。代表作である『ザクロの周囲を一匹の蜜蜂が飛んだために生じた夢から目覚める一瞬』という、一度聞いたくらいでは決して覚えられないタイトルのこの作品には、ザクロの実の周りを一匹の蜜蜂が飛んだことにより、その羽音が針の痛みを連想させ、それまで見ていた夢を突如恐ろしいものに変えて

常にきちんと正装し、ヒゲをピンとはねあがらせた独特のスタイルと、その数々の奇行で有名なシュールレアリズムの代表画家サルバドール・ダリ(Salvador Dalí カタルーニャ語: [səɫβəˈðo dəˈɫi] スペイン語: [salβaˈðoɾ ðaˈli]、初代ダリ・デ・プブル侯爵 Marqués de Dalí de Púbol (es)、1904~1989年)は、夢をテーマにした作品をいくつか残している。代表作である『ザクロの周囲を一匹の蜜蜂が飛んだために生じた夢から目覚める一瞬』という、一度聞いたくらいでは決して覚えられないタイトルのこの作品には、ザクロの実の周りを一匹の蜜蜂が飛んだことにより、その羽音が針の痛みを連想させ、それまで見ていた夢を突如恐ろしいものに変えて

人間の体内時計は、いわゆる一日のサイクルである二四時間周期にはなっていない。人間の場合、一時間多い、約二五時間周期にセットされている。

人間の体内時計は、いわゆる一日のサイクルである二四時間周期にはなっていない。人間の場合、一時間多い、約二五時間周期にセットされている。

今、そんなトウガラシがちょっとしたブームだという。トウガラシに含まれる辛味成分カプサイシンは、熱産生と熱放散作用を体内で同時に起す物質である。トウガラシを食べると、この作用によりエネルギー代謝を高め、体脂肪を効率よく燃焼させるということで、今、トウガラシを使ったダイエットが、女性誌で特集を組まれるほどの人気なのだそうである。

今、そんなトウガラシがちょっとしたブームだという。トウガラシに含まれる辛味成分カプサイシンは、熱産生と熱放散作用を体内で同時に起す物質である。トウガラシを食べると、この作用によりエネルギー代謝を高め、体脂肪を効率よく燃焼させるということで、今、トウガラシを使ったダイエットが、女性誌で特集を組まれるほどの人気なのだそうである。

二本目は『ロッタちゃんと赤いじてんしゃ』というスウェーデン映画。この作品の原作者は、『長くつ下のピッピ』で有名なスウェーデンの童話作家アストリッド・リンドグレーン。彼女が一九五八年から書き始めた『ロッタちゃん』シリーズは、スウェーデンの子どもたちに読みつがれている定番の作品で、この映画のヒットにより、日本でも邦訳された絵本の人気が高まった。

二本目は『ロッタちゃんと赤いじてんしゃ』というスウェーデン映画。この作品の原作者は、『長くつ下のピッピ』で有名なスウェーデンの童話作家アストリッド・リンドグレーン。彼女が一九五八年から書き始めた『ロッタちゃん』シリーズは、スウェーデンの子どもたちに読みつがれている定番の作品で、この映画のヒットにより、日本でも邦訳された絵本の人気が高まった。

イタリアのルネッサンス期に活躍し、代表作「

イタリアのルネッサンス期に活躍し、代表作「