| 大原總一郎さん『随想』 | 母と青葉木菟 | 夏の最後のバラ |

|

大原總一郎『母と青葉木菟』(春秋社)昭和三十八年七月七日 第一刷発行

仏通寺の一夏

大正十五年の夏、第六高等学校に入ったばかりの私は、解放された最初の夏休みをどこか静かな場所で過ごしたいと思っていた。

資料:『大原總一郎随想全集1』(福武書店)P.56~60 に記述されている。 22.09.09

☆唐招提寺を創建された鑑眞和上(688~763)☆

唐の揚州に生まれ、14歳で出家し、洛陽・長安で修行を積み、713年に故郷の大雲寺に戻り、江南第一の大師と称されました。 初夏の奈良唐招提寺で、六月六に日、恒例の開山忌法要が行われたが、律宗の祖、鑑真和上の渡来の物語ほど、感動を新たにさせるものは少ないであろう。 ▼聖武天皇の使者僧栄叡(ようえい)、普照(ふしょう)の切なる願いに、まだ見ぬ日本の衆生済度に一身をささげようと決意した時の鑑真和上は、齢既に五十五歳であった。 爾来、揚州を発して渡洋を企てること五回、あるいは海に難破し、あるいは官憲に捕えられ、ことに五回目の如きは暴風にあって遠く海南島の南端に漂着、それより数年を費やして再び揚州に帰り着いた時は、和上は両眼の明を失い、かつ愛弟子祥彦を失った悲嘆はその極に達した。 ▼しかしなおも初志を翻さなかった和上は六回目六十六歳にしてついに薩摩の地に上陸し、未知の戒律は初めて日本に招来された。和上を迎えた朝野の歓喜はたとえるに物なく、聖武天皇、光明皇后、孝謙天皇をはじめ、菩薩戒をうくる者四百四十余人に及んだという。和上は目に見えぬこの国に法を広めること十年、唐招提寺を建立して、宝宇七年大和に没した。この報を伝え聞いた揚州の諸寺ではすべて喪服を着け東方に向かってその死を悲しんだという。

このころになると、元旭化成会長だった故堀明近氏が、和上の事績をたたえて、日華親善を説かれた当時のことを思い起こす。他国に真理を求むることかくも謙虚に、また異国の民を済度せんがためにかくも崇高な犠牲を払って悔いられなかった時代の尊き姿に合掌する。

(三一・六・七)

出所:大原總一郎『母と青葉木莵』P.63~64より。(始めの一行は除く) 資料:『大原總一郎随想全集4』(福武書店)P.200~201にも記述されている。 参考:鑑眞が、日本からの留学僧栄叡・普照の要請にによって、苦難のすえ来日した話は、井上靖の小説『天平の甍』などでよく知られている。 2012.11.14 ★付記:『夏の最後のバラ』の中に「対中国プラント輸出について」の章がある。それに、下記の記述がある。P.278 「話は時代を遡るが、奈良唐招提寺に盲目となった鑑真和上の坐像がある。それを見る度に、和上が両眼の明を賭して六回にわたる困難な渡航の企ての末、ようやくにして仏教の戒律をわが国に伝えた物語は、鑑真和上一個人の事蹟としてでなく、大陸の民族が長い年月にわたってわが国に与えた偉大な文化的贈物のすべてに対する象徴のように思われてならない。私達が今から中国に建設しようとするポバールとビニロンのプラントは、遺憾ながら鑑真和上の如き犠牲的奉仕と並びうるような仕事ではない。ポバールとビニロンの技術は倉敷レイヨンという日本の一企業に働く一万の従業員が、戦後の困難に屈せず心血を注いで創り育てた会社の財産である。したがって、その経営者である私は、会社の利益のために有償でこれを売却する責務をもつものである。ただ私の念願することは、日産三十トンのビニロンは六億五千万の人口に対しては一年一人当たり僅か〇・〇一七キロの繊維を供給するに過ぎないものであるが、繊維に不足を告げている中国人大衆にとって、いささかでも日々の生活の糧となり、戦争によって物心両面に荒廃と悲惨をもたらした過去の日本人のために、何程かの償いにでもなればということ以外にはない。 それが私共が中国大陸の人達に対する同じ責任を感ずべき台湾の人達や、すべてが批判をうけずにすまされないまでも、多大の善意によって日本人の幸福を助けたアメリカ人の感情的反感を買うことは遺憾なことではあるが、私は私の義務を果たしたいと思う。

☆日本民芸館☆

民芸という言葉が初めて称えられたのは今からおよそ三十五年前で、言うまでもなく民衆的工芸を縮めていわれたものだが、戦後は「民芸」といえば劇団の名称かと思われるようなこともあった。こんな状態だった民芸も昨今に至って再認識されて脚光をあび、その美の発見者、その領域の開拓者として柳宗悦氏は朝日賞をうけた。しかしこの賞が最近のいわゆる民芸ブームに結びつけられて理解されると、それは全く甚だしい誤解である。 古い民芸は、エジプト模様とかマチス調とか言ったように、いわゆる「民芸調」「民芸趣味」の名の下に商業主義によって大きく利用され始めた。古い民芸品の生産そのものさえも「民芸調」の品物へと誘惑され、やがては下手物的な上手物の製造に移ってゆこうとしている。人はそれを「下手物」の「芸術化」だともいった。柳宗悦氏の朝日賞は民芸をめぐる現代の世相が、如何に柳氏の本来の主張に反するものであるかを明らかにするために、この時が選ばれたのだとすれば、それが遅きに過ぎたとしても、また特別の意義があるであろう。 東京駒場にある日本民芸館は柳氏の著書と共に「民芸とは何か」ということを直接目に訴えて解き明かす美しい場所である。そこにある物が商業的に利用されることを妨げ得ないものにしても、利にさとい商人に利用されて「芸術化」された「民芸調」の新製品と、その本物とが、どんくらい本質的に異なるものであるかを、そこでは誰でも正しく見別けることができる。故ラングドン・ウォーチー氏はこの民芸館を「世界で最も美しい小美術館の一つ」と呼んだ。

外人の言葉であれば、すぐにでも鵜呑みにするはずの日本人であるが、ここばかりは訪れる人は少なく、仮装の「民芸品」のみが巷にあふれ、劇団「民芸」よりももっと遙かに遠い所に新しい「流行民芸」の王国を作った。日本民芸館は今年の十月、創立二十四周年を迎える。

(三五・三・二五)

参考:柳宗悦『民藝の趣旨』私家版一九八五年、三ページ:幸いにして民芸館が空襲を免れたのはアメリカ軍が柳の友人であったアメリカの美術史家のラングドン・ウォーナ氏の進言を容れたからだっただという。もっとも柳氏がこの事実を知ったのは戦後しばらく経ってからだったようだ。この他にウォーナ氏は京都や奈良市の文化遺産を守るべく戦時中に多大な貢献を果たしたことが知られている。

☆ヘルマン博士と共に☆

今日も美しい日だ。朝ワッカー・ヘミの本社を訪ね、もう一度ベルク氏に会った。そこへ両手を広げたヘルマン博士が勢いよく入って来た。今日はヘルマン博士のために一日を捧げる日だ。ベルク氏との話を早々に切上げ、今日はヘルマン博士と共に一日を過ごす。この一日の思い出を会社の人達に次のように書き送った。 ☆ヘルマン博士と共に 今日も美しい日だ。朝ワッカー・ヘミの本社を訪ね、もう一度ベルク氏に会った。そこへ両手を広げたヘルマン博士が勢いよく入って来た。今日はヘルマン博士のために一日を捧げる日だ。ベルク氏との話を早々に切上げ、今日はヘルマン博士と共に一日を過ごす。この一日の思い出を会社の人達に次のように書き送った。 八月二十八日 私達はワッカーの本社を出て、ヘルマン博士の車に乗り、前に行った町はずれのワッカー社の研究所の近くまで来て、そこの緑の木陰のテーブルで昼食をとりました。この研究所の一隅に残る一つの古い建物の中で、ポリビニール=アルコールがヘルマン博士の手によって発見されたのです。三十四年前に誕生したこの製品は、今は工業的生産に移され、その世界最大の工場は日本の富山市にあります。これらから造られる繊維ビニロンは世界にさきがけて日本で発明され、工業化されました。今年でビニロンは発明されてから二十年、命名されてから十年になり、漸くにして苦難の第一期を終えました。 この昼食の席上で、私は十一月に行われるビニロン・フェスティバルへの招待状をヘルマン博士に手渡しました。博士は恭しく承諾の回答を与えられました。 六月にこの地を訪れた時、夕暮れの湖畔で私の個人的希望として博士の内意を尋ねたことがありますが、翌朝ホテルを訪れたヘルマン博士はこい答えられました。「私は昨日家に帰って妻にそのことを話して一緒に涙を流しました。この二つの目の一つから流れた涙は、この繊維がわが独逸において最初に工業化されなかったという嘆きの涙であり、もう一つの目から流れた涙は、それが日本で遂に工業化されたことに対する悦びの涙でした。」こういって強く手を握られたのですが、今博士の来日ははっきりと実現が約束されたのです。 博士は、ブレスラウの生れで今年七十二歳、少年の時代から片側の耳と目に機能障害があって不自由な身体ですが、今も青年の意気衰えぬ老学者です。青年時代俳優を志し、ブレスラウのの舞台でシルレルの劇を演じたという変わった経歴の持主ですから、短身ながら身のこなし方や台詞などには名優の趣きがあり、又、視力の殆どない一方の目を護るため、いつも離されぬ黒い帽子は、博士の風格と切り離すことのできない身体の一部となっているようです。 昼食を終えて郊外のヘルマン博士の家へと車を走らせます。イゼル河はミュンヘンを出ても、相変わらず両岸を木立に囲まれて、あたりは美しい景色が続きます。 暫く郊外のが街道を走って、ヘルマン博士の住居のあるダイゼンホーフェンという小さな村の入り口にさしかかった時、博士は右手に帽子を高くあげて、「ダイゼンホーフェンの元老院の最年長者の資格において、日本からの客に歓迎の挨拶を贈ります」と声高く唱えられました。 博士の家には、一男二女のうち二人の令嬢(といってももう若くはない)、そして下の令嬢の御主人と二人のお子さん(一人は赤ん坊)とが同居していられます。門前で我々の車は、地理学者の令息に威儀を正して迎えられました。全くドイツ的でした。 室内に入る前にまず家の外を一廻りして、その背後のかなり広い庭に案内されました。そこは、枝を張った数本の菩提樹が頭上を被っているので、日は射さず吹く風は冷やかで快適でした。林の中のテーブルには茶の用意がされていました。私達はそこで大人を始め家族の人達に紹介され、話は博士の日本行きのことでもちきりになりました。病気勝ちの夫人は同行できないので多少不安そうに見えましたが、北極廻りの飛行機の話などして心配されないよう努力しました。 お茶が終って、私達は改めてバイエルンの湖水地帯へと出かけることにしました。今度は令息の運転で夫人も一緒です。 この地方一帯のアルプス山麓はドイツで最も広大な樅の大森林に被われ、その間を開いて作られた牧場、バイエルン風の二階に廻廊のある木造の農家などが、明るい夏の太陽の下に美しく目を楽しませてくれます。 目的地のテーゲルンゼ―ははアルプスの麓にある小さな湖の一つです。晴れた空の色をうつして湖の水は深い青さをたたえ、湖畔の家々には美しい草花が夏の名残をとどめて咲き乱れていました。私達はこの湖を一周し、古い僧院を訪ねた後、湖に面した小高い丘カルトブルネンのカフェに立ち寄りましたが、私をここに案内したのはヘルマン博士の特別の意図によるものでした。庭のテーブルに向って腰を下ろした博士は「かつてトモナリと一緒にここに来て、このテーブルのこの椅子に腰をかけて一緒に葡萄酒を飲んだことがあります。それで貴方をここに誘ったのです」と言われました。そしてその時と同じ葡萄酒を注文され、「故トモナリのために」と言って乾杯されました。そして博士は湖を眺め、昨年の暮にこの世を去った故友成九十九博士の思い出にふけっていられるようでした。 美しく晴れた日だったので、湖畔を散策する人も多く見られました。暫くそこで時を過ごして、私達は帰途につきました。博士は再び陽気な気分を取り戻され、突然小柄な夫人を顧みて、「おい見てごらん、どいつもこいつも若い女房を連れていない奴はいないじゃないか、若い男も年寄りの男もだよ」と昂然と言われましたが、丁度その時老人同志の夫婦にばったり出会ってみんなで大笑いしました。博士が病弱の婦人に示される心遺いは至れり尽せりで微笑ましいものでした。夫人は冗談にも親切にも殆ど表情を変えず、静かに遠くを見つめて言葉少なく答えられるだけでした。夫人はユダヤ人の故に戦時中はひどい迫害をうけ、犠牲となった多数の親戚の中で今は唯一人の生き残りとなられて今日に及んでいるのです。こうした苦しみに耐え抜いてきた夫人の中には、そうした経験を持つ人にのみ備わる不屈の意志が冷やかに冴えかえっているように見えます。ヘルマン博士はユダヤ人でありませんが、戦争中はダイゼンホーフェンの家に幽閉同様となり、辛苦を共にされたので、今病気勝ちの夫人に対しての心遣いには特別に深い理解と愛情とが感ぜられ、見る者の胸をうつものがあります。 車が森にかこまれたある牧場にさしかかったとき、夫人は車をとめて初めて一言語られました。「ここでトモナリは車を下りて、私のために沢山花をつんで、花束を作ってくれました。あのあたりです。それはヒンメルシュルッセル(himmel shulussel:黒崎辞書で作成)という花でした。五月の花の中で一番先に咲く花です。」心なしかヒンメルシュルッセル(天国の鍵)という言葉に何か印象的な響きがこめられているようでした。 途中で農家に立ち寄ったした後、私達は再び博士の家に帰りました。博士の家の中の模様を少し紹介しておきましょう。二階の書斎の入り口には博士が十六歳の時に画かれたという絵がかかっています。ニーチェを画いた肖像画ですが仲々よく画かれています。博士には画家を志望された一時期があり、更に哲学をも志して、これは現在にまで及んでいます。書斎の中は綺麗に整頓され、趣味のよい机と壁を被う書棚とがあり、休息のためのベッドには、友成博士から贈られた白いビニロンの毛布が二枚敷かれていました。 午後の日が傾き始める頃、私達は夫人や家族の人達に別れを告げてミュンヘンへと向かいました。博士は態々ホテルまで送って来られ、そこで十一月の日本での再会を確く約して別れました。 博士が今日一日心から私を迎えて下さったことに私は深く感謝しています。湖畔や車中で私は博士から色々な言葉を聞かされました。その中から二、三のものを記念のためにお伝えしてこのたよりを終わります。 「夢を持たぬ者は科学者ではありません。現在は哲学を持たぬ科学者達の時代です。ゲーテはそうではありませんでした。詩と科学、哲学と文学とを一つの体系の中に包容しました。しかし、現代にはもうゲーテはいないのです。」これはヘルマン博士が繰返し述べられる持論でした。そして諳んじていられる幾つかのゲーテの言葉をそれにつけ加えられました。その中の一つを次に紹介します。

Die Stätte,die ein guter Mensch betrat,

この日八月二十八日ははからずもゲーテの誕生の日でした。

★ヘルマン博士の研究室に派遣されていた研究員:中保治郎さん(海軍機関学校:海軍兵学校75期相当)、戦後京都大学卒業→クラレ研究所。ヘルマン博士が来日されて、岡山工場視察に来られた時、中保さんも案内役で岡山工場へ来られた。 ★ドイツ語表現が使われている。三省堂『コンサイス独和辞典』を開いて調べる。Himmel Schlusse など美しい言葉。ゲーテ『タッソウ』などは暗記しておきたいものだ。 私は、「Das Mädchen sprach von Liebe, Die Mutter gar von Eh', - Nun ist die Welt so trübe, Der Weg gehüllt in Schnee.」の詩句が口から出て来る。 ★「倉敷レイヨン時報」は私がクラレに採用通知を受けた昭和24年10月以来、送付されていた時報であり、この文章は一度は読んでいたはずである。

☆騒 音☆

四、五年前のことだが、ハイデルベルヒ(ハイデルベルグ)の、とあるレストランに入ったところ、そこに一冊のサインブックがあって、その中に笠信太郎氏の短い文章がのっていた。詳しくは記憶していないが、かつての静かなハイデルベルヒが、今ではオートバイの騒音に包まれていることを嘆いた一文であった。 わが国でも、町や郊外はこの種の騒音に満たされている。その物音は繁栄の象徴のように受取られて、いかなる所もまかり通っている。もちろん町の騒音はオートバイだけの責任ではない。 経営は生産者と消費者の間のよき理解と協力によって繁栄をかちとることができる、と教えられる。しかしいかに消費者に奉仕しても、そのほかに第三者があることを忘れてはいけない。消費者が王様といわれ、経営者は消費者に奉仕することを至上命令だと考えられているが、経営者の責任はそれよりもさらに広い広がりを持っている。その広がりの一つは第三者に対するものでなければならない。 騒音は、消費者にとってはさほど苦にならないか、ある場合はそれがかえって魅力と感ぜられることさえあるが、第三者に選択や防衛の余地なく送り出される騒音は、生産、消費の当事者以外の人たちには大きな苦痛を与える場合が多い。病人、試験勉強に追われる学生、その他精神的安静を要する多くの人々にとっては、騒音は人災である。捨てられた騒音は捨てられた紙屑のように拾って屑籠に入れることはできない。 従って騒音を生ずる生産、消費は第三者の生活内容の実質的低下という立替払いの上に成り立っているものと言われても致し方あるまい。 私は本田宗一郎氏の経営哲学に少なからぬ敬意を払うものである。将来新しい仕事をする場合には、本田イズムを一つの手本としたいとさえ考えている。しかしオートバイの音は気になる。幸い最近のオートバイは音も低くなりつつある。競技場ではいざ知らず、少なくとも、人里を走るオートバイから騒音が消える時がきたなら、その時こそ本田氏の経営哲学は百パーセントの賛辞に値するものとなるであろう。私は切にその日の到来を祈っている。

或はこう言う人があるかもしれない。それは生産者の責任ではなく、消費者行政の問題であると。或はそうかもしれない。消費者は王様であることもあるが、単なる暴君にすぎないこともある。国民生活そのものこそは、常に王様でなければならない。P.161~162

★感想:大原元社長は「本田イズムを一つの手本としたいとさえ考えている」と書かれていた。また「模倣の精神」では「松下幸之助氏のやり方を模倣しようと思う」ともかかれていた。たえずクラレ経営の革新を意図されておられたのだと、元社員の一人として改めて敬意を表するものである。 平成30年6月22日記す。

☆模倣の精神☆

模倣の時代は去った、創意の時代が始まらねばならない、創造的能力をもつ人間を養成しなければならない、という主張が強く唱えられている。 私は模倣の時代は去ったとは思わない。模倣されるべきものが存在するかぎり、模倣の時代は去ったといってよいとは思わない。模倣することは手本に打ちこんで完全にそれをまねることだ。まねようと思うものは「簡単にまねのできないもの」であるに違いない。だからまねるということは決して安易なことではないはずだ。 私は今年、松下幸之助氏のやり方を模倣しようと思う。それは独善的な計画よりも、はるかに難しい大望だと考えている。参考にするとか、学ぶとかいうようなやり方では成功はおぼつかない。 私はこんな記憶を思い起こす。何年か前、大山名人が塚田九段と九段戦で、浮き飛車で快勝したことがある。大山名人は塚田九段の浮き飛車にはしばしば苦しめられていたが、名人も浮き飛車で対抗して功を奏したのである。その棋譜を名人から習って、まだ記憶に残っている間に梅原龍三郎画伯と対局する機会があった。梅原画伯は浮き飛車が得意だが、私は物はためしに大山名人が塚田九段に対してさした通りの手を、相手方の出方のいかんにかかわらず、そのままの形でおし進めていった。 その結果は双方が唖然とするほど、ほとんど自動的に詰んでしまった。私は名人の足跡の偉大さを認めざるをえなかった。そして完全模倣の価値の一端をそれによって知ることができた。第二局目は同じ指し口を踏襲しながらも、梅原画伯の指し手にも対応しながら進んだ。その結果は敗北に終わった。 応用するほどに理解しえていないものを参考に使えば、結局は自分の実力だけのものになってしまう。自分の実力以上の力を発揮しようと思えば、加工や変形をやめて、そのまま模倣するのがいちばんよい方法だ。その原型は多少の傷をうけても、その骨格に間違いのない強さが宿されているかぎり、傷を負っても必ず勝つことができる。模倣の精神はこのように献身と没我の徳を伴わずしては、効果をあげることはできない。独創などということは、浅はかな知識にすぎないことを認めることが必要だ。いわんや模倣しながら独創をよそおうのは、全く論外であって、それには失敗以外の道はなく、そのような方法で成功したというまねるべき実例はどこにもない。 徒らに創造的人間という苦役に呻吟するより、模倣のよろこびに徹する方が、どのくらい明るく有意義な人生を送らせるかわからないと思う。P.193~194

|

大原總一郎『夏の最後のバラ』(朝日新聞社)昭和44年7月10日 第1刷発行

☆庭の千草☆

Gefunden

Ich ging im Walde

Im Schatten sah ich

Ich wollt es brechen,

Ich grub's mit allen

Und pflanzt es wieder

たゞひとり

ものすべて

森かげに、花一つ

このまゝ折られて枯るゝ

佳き家の園にはこびて

このゲーテの詩は、 次の幾つかの花は、みんな、それぞれの思い出をもつものなので、その由来のあらましを記す。

☆美術館の絵☆

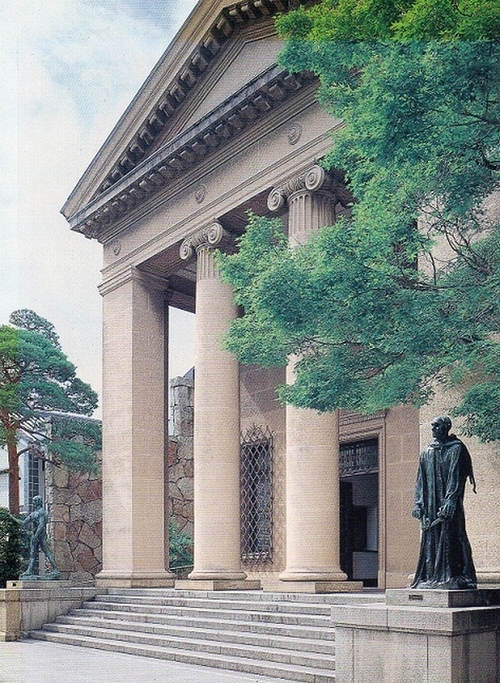

一 今年(一九五四年)の二月から三月にかけて、倉敷にある大原美術館の絵の展覧会を東京銀座の松屋で開いた。その時、思いもかけぬ多数の人達に観ていただくことができて、いろんな意味で感謝もし、また考えさせらることもあった。すでに東京にも、ブリジストン美術館 (*英称Bridgestone Museum of Artは、東京都中央区京橋に)もあるし、西洋美術、日本近代美術を中心とした私立美術館である。公益財団法人石橋財団が運営している。のような立派な常設美術館もあるし、また近く旧松方コレクションの絵や彫刻を中心に、フランス美術館が建てられることも決定しているので、地方の一美術館の価値は相対的にはそれ以前のようなものではなくなったが、しかし、一地方に存在を続ける美術館の今日までの歩みを回顧してみることも、あながち無意味なことではないと思う。 大原美術館が開館式を行ったのは、昭和五年の十一月五日であった。設立者であた父(1880年7月28日 - 1943年:昭和8年1月18日)は、最初この美術館を児島記念美術館と呼びたいと考えていたが、多くの人の意見に従って、大原美館と呼ばれることになった。こうした事情が示すように、父はその前年の三月八日、四十七歳で亡くなった児島乕次郎画伯を記念するために、何か残したいという気持ちがあって、それが美術館の設立と深く結ばれあっていたようである。 児島画伯は備中成羽町の出身で、終生倉敷市の郊外(現在では市中に編入されたが)の高梁川河畔のアトリエで絵を描き、その絵ンおほとんどは売られないままで残されていた。非常に真面目な人で、勤王家で、努力の人であった。六十歳になったら自分の絵gあ描けると思うが、それまでは制作時代だと人に語っていたが、天は希望の齢を貸さなかった。その一徹な性格は、岡山孤児院院長であった石井十次氏の目にとまり、画家をやめて孤児院の仕事を手伝うことを勧められたが、初志を貫いて画家になった。しかし石井氏の事業には大きな関心を持ち『情の庭』という出世作は、孤児院の庭で画かれたものであった。また石井氏の長女友子さんと結婚して、二男二女の父となった。現在では、未亡人は石井氏の郷里の宮崎県に帰り、その地で長男虓一郎(こういちろう)君が引き続き祖父の遺業である孤児教育の事業に専念している。 父と児島画伯とはこうして長年親密な関係にあったし、また西洋美術のために美術館を建てることは、児島画伯生前の希望でもあったので、同氏の遺業を記念す対るために美術館を建てられるに至ったことは極めて自然の成行きであった。父は洋画については自ら専門家でないといい、そのコレクションの価値に対しても、あまり自信をもっていなかったようである。東洋美術の収集に当って、父の払ったかつての努力や歳月を思えば、あまりに短月日のうちに集められた西洋美術品が、それ程価値のあるものとは信ぜられなかったのであろう。晩年、自分の作ったいろいろな社会施設を回顧して、心血を注いで作ったと思っている者が案外世の中に認められず、ひかのものに比べればあまり深くは考えなかった美術館が一番評判になるとは、世の中は皮肉なものだと語っていたこともある。

二 開館に先立つこと十余年、大正七年に父は児島画伯に、ヨーロッパに渡って西洋の美術品を蒐集することを依頼した。それは児島画伯の希望や勧めによるものであったが、父はまた、児島画伯に再度の勉強の機会を与えたい意図でもあった。その年の秋、四年にわたって世界を震駭させた第一次世界大戦も休戦となり、九年の春には早くも反動的大恐慌が襲来したが、父の経営する事業は当時のある程度戦時中の好況の余波にあった。その頃から社会問題も次第に表面化してきて、戦争で思わぬ利益を得たわが国にも様々な時代の影がさし始め、来るべき歩みの多難を思わしめるものがあった。父は当時四十歳位であったが、その頃脳裏に去来した社会事業の幾つかは、幸運にもよき主宰者を得て、次々と実現していった。大正九年、大原社会問題研究所が開設され、十年には倉敷労働科学研究所ができ、大原農業研究所のためにブェッファー氏の遺蔵書を購入し、十二年には倉敷中央病院が開かれるなど、この数年間は父にとって、最も思い出の深い時代であったと思う。 美術館の美術品が入ってきたのも、ほぼこれと同じ頃であった。大正十年、児島画伯は第一回の蒐集品を携えて帰国し、同じ年、倉敷で第一回フランス名画展を開催してかなりの反響を呼んだ。その中には、モネーの『睡蓮』などがあった。続いて児島画伯に委嘱されてアマンジャンが選んで送ってきたものがあった。この中にはたいしたものはなかった。児島画伯は同じ年、再度蒐集を目的として渡欧した。グレコ、ロートレック、セガンティーニを始め、主たる作品はほとんどこの年に購入されたもので、中には千載一遇の機会に恵まれたものがもあった。その結果は十一年、十二年にそれぞれ第二回、第三回泰西名画展を開く運びとなり、当時すでに遠路を遠しとせず、倉敷までそれを観に来る人も少なくなかった。 絵が着いて、荷を解くときに立ち会った人々の緊張した表情や感嘆の声は、今もなお、間近い頃のことのように思い出される。私はまだ小学生で、油絵といえば児島画伯の絵を見るくらいが関の山だったので、私にとってはほとんど初めて見る美術の世界であった。 写真をクリックしますと少し大きい画面になります。Please click on each photo, so you can look at a little wider photo.

三 昭和三年、東京上野の美術館の落成記念のこれらの蒐集品は初めて全部を陳列されたが、その後は公開されないままで過ぎていた。児島画伯の死が決定的に美術館建設の決心を父に与えてことは、前にも述べた通りである。西洋美術蒐集の目的が、日本の若い世代の画家達に実物を見せる機会を与えることにあったことも、もちろん美術館建設を決心させた一半の理由であった。しかしその頃は深刻な不況のため、過酷な整理合理化を強いられていた時代であったので、経済的には、この決断は父にとって決して楽なものでなかったと思われる。 いよいよ建設の決心がつくと、次は敷地の問題が起り、いろいろ考えた結果、倉敷に決まった。初めは高梁川沿いの丘の麓など考えられたが地所の交渉が纏まらず、結局、私の家の向側に建てられることになった。今日の美術館誘致運動などと思い合わせると、今昔の感に」たえぬものがある。 さていよいよ開館の運びとなり、階上には西洋の絵およびエジプト、ペルシャなどの美術工芸品など、階下には児島画伯の遺作を並べて公開されることとなった。当時はしかしまだ西洋美術に対する地方の関心は極めて低く、一日一人の入館者もない日さえあるという状態であった。また表入口の両側にロダンのブロンズ像が置かれたが、洗礼者ヨハネの像を祖父の像だと思った人が、「大原さんも先代の銅像を作るのに、裸にして作らなくてもよかろうに」などといって揶揄するという滑稽なこともあった。また欣ばれる人には欣ばれはしたが、反面、労働運動者等からは資本家の搾取の標本だなどといって攻撃の材料に使われるようなこともあった。それらのことも、もう一時代前の思い出となった。 だんだん年がたつにつれて無視されがちだった美術館にも、次第に来館者の数が増し、全国的にも地方的にも漸次認められてくるようになり、ゴッホやピサロの絵が加えられ、また同県出身の満谷国四郎画伯の没後は、その作品も併せて陳列された。 昭和十六年、開館後十年にして、日本にも世界にも再び新しい戦争がやってきた。第一次大戦は美術品の蒐集に幸運な機会を与えたが、第二次大戦は戦局の進むにつれて美術品の運命を危険に曝すようになった。銅の供出からロダンの像を守るのに、いろいろな手続きを必要にしたことなどはあったが、初めのうちは、「健全娯楽奨励」の名のもとに、入館者は意外なふえ方を示した。ほかの娯楽が閉め出されたのと、地方の軍需工場に多数の徴用工がまわされたことなどもその原因であったが、同時に、絵を心なき観客の暴力から守るのにも腐心せざるを得ないという暗い面もあった。しかし、この戦時中の多数の入館者は、戦後新たに見直されるための一種の素地を築いたことも、また争えない事実であったと思う。 空襲が苛烈になってからは、主だった絵は田舎に疎開し、屋上は防空監視所となって、危険な毎夜を過ごすようになった。その頃時々、武官に連れられて特攻隊出陣の若い航空隊の人達がやってくることもあった。当時、敵国の美術品に囲まれた中で、故国に訣別する最後の一ときを過ごして任地に向うこれらの人達の印象は、今も消し難く思い出される。

四 幸いに美術館も倉敷の町も戦火をうけることなく、昭和二十年の夏、戦争は終わった。「文化国家建設」という声が至るところで叫ばれ始めた。いうところの文化の内容は何であるにせよ、文化的と名のつくものは尊重せられ、美術館への関心も高まった。入館者は日毎に数を増し、一つの名所のようにさえなった。それは必ずしも数のうえでふえたというだけではなく、毎週、北は北海道から南は鹿児島県に至るまで、ほとんど全国各県からの真面目な来館者を迎えるようになった。 昭和二十五年、創立二十五周年を迎えたので、「白樺」の長老達と折柄来朝中のラザール・レヴィ教授を迎えて記念式を行った。そして多難な時期をよく乗り越えて、無事平和の光を浴びた美術館の絵のために健在を祝った。内部の作品も、「白樺」のセザンヌの風景などフランス絵画の壁面も賑やかになったので、その機会に、児島画伯の遺作は酒津の旧アトリエを改装してここに移し、美術館の方は階上階下共に西洋の絵だけを展観することとして、少しくゆとりをもった並べ方ができるようになった。 その後、読売新聞社によって招来されたマチス、ピカソ、ブラック、ルオ―の展覧会を東京・大阪に次いで開催し、美術館の活動もだんだん多彩なものとなった。今日では、多い日には一日の入館者が千名を越えることもある。美術館の経営も一応の軌道にのるようになった。

五 こうした時期に今年東京で展覧会を開くことになったわけだが、これによって私はいろいろなことを教えられた。 美術館の絵が展覧会の絵として見られる会場では、絵は何か檜舞台の上にいるような感じだった。美術館では、特に私の場合そうなのだが、その絵は私にはいろいろな意味でなじみ深すぎるように思われる。美術館の前の橋を渡り、蔦に蔽われた石の門をくぐり、小石の上を歩いて階段に近づき、それを登りつめて美術館の中に入る。右の階段を通って二階に登り、エジプトの狭い部屋を左に見てホールに入る。そこにグレコや、ルノワールや、シャヴァンヌや、ピサロがいつも同じようにある。私は気安くそこに入って行って、何の束縛もなく歩いて、また外に出る。それらの美術品は、倉敷の町の風物と一連の関係をもった存在のようにさえ印象づけられる。長い習慣がそうさせる。私は倉敷の風景に馴らされた眼をもって絵を観る。私の絵を観る眼は環境のヴェールで鈍くされる。 その絵が展覧会場に並んでいるのを観ると、私はハッとする。絵はみんな私にとって特別な環境や物語から遮断されて、それ自身の力を恃んで壁面に並んでいる。それらは、未だかつて感じなかった力と生気に溢れて見える。美術館での馴合いとはことが違うといっているように見える。私は美術館で観るより違った見方で観ざるを得ない。それが当然である。すべての観覧者は何の先入主もなく、それを観るのである。美術館の絵も、ここでは一枚一枚が真剣勝負で立ち向わざるを得ない。そうなると、一枚一枚の絵に弱みはないかと心配になる。力のある絵の前では安心し、力の足りない絵の前では激励してやりたくなる。あまり辛辣な目で見られないように護ってやりたくなる。 展覧会も終わった。そして東京に行っていた絵は、もとの美術館の壁に帰った。十年一日の如く、そこにあったように今もあり、将来もまた多分そうであるだろう。 この短い会期の間、私の感じたことは、平凡なことだが、結局、絵はよい絵でなければ駄目なのだということである。美術館の建物だとか、環境だとか、設備だとか、配置だということも、もちろん必要なことではあるが、要は絵そのものの価値を離れて美術館の価値はない。他はすべて手段であって、絵画の価値は手段の条件によって、増減するものではない。すべて絵には価値があって、しかる後の話である。 では一体、よい絵とは何をいうのであろうか。絵はそれを観る人に、自然をいかに観るべきかを教えるものだと思う。絵は自然の中にひそむ美の法則を発見して、それを観る人に伝えるものである。絵を描く人には、いかに描くかを教えるものであるかも知れない。もちろん、技術的表現を媒介としないで、発見された美の法則を伝えることはできない。しかし本来は、絵は一般人に物を見る法則を伝えるものだと思う。その法則は個性の眼を通してであっても、普遍的な価値をもつものでなければならない。いかに珍奇で比類のない表現であっても、それで普遍的な美の法則と無関係なものであれば、それは宝物とはなり得ても芸術とはならない。宝物であれば死蔵し、それ故に宣伝価値があり、宣伝することによって価値が上っても、その物やその行為の価値判断を別とすれば、辻褄のあったことである。しかし芸術は珍奇な宝物ではない。万人がそれを通して、いかに自然の中に普遍的な美の法則を発見するかを教えるためにある。観る人も、宝物を観るような観方で芸術を観てはいけない。また観るべきではない。そういうものが芸術なのだから、芸術は万人に接する機会が与えられなければならない。個人の所有が多くの人々にその機会を失わせる結果になることは、よくないことだと思う。 芸術はすべての人に知られ、すべての人に美の法則の発見の道を拓き、民衆は彼等の日常接する対象のすべてに美の法則を見出し、美の法則の上にある自然を愛し、自然と人生とをより美しい調和の中に発見し、更に世界をより深く、より美しく創造してゆくことにこそ、地上に住む者のはかり難く大きな歓びがある。できれば美術館だとか、美術品だというこだわりさえも超克できるようでありたい。そうした美の探究者達のためにこそ、美術館も美術品も、またあらゆる芸術も、初めて本当に祝福された自らの存在を悦ぶことができるのであろう。

一一一九五十四・七月『心』――

★2018年(平成30年)7月2日。写し終わった。

☆素人将棋☆

私の郷里の倉敷は古来将棋の盛んな町である。明治以前にも六段香川栄松はじめ強い将棋指しがかなり世に出ていることをもっても、その間の事情が知られる。 現代にいたっては、木見金治郎八段(1878年6月24日 - 1951年1月7日は、将棋棋士。最終九段。関根金次郎十三世名人門下。岡山県児島郡木見村:現・倉敷市)が倉敷出身の棋士として、いわゆる鳥指し戦法で一世をおびやかした。また木見金治郎八段の愛弟子大山康晴九段が遂に名人位を獲得して関西のために万丈の気を吐いた。大山新名人も倉敷市の西隣の西阿知町の出身で、郷土の人々はこの新しい英雄の出現に大いに胸を張っているわけである。 私も将棋を多少知っている。もちろん素人将棋で、高給な定石など習ったこともなければ、本を読んで勉強したこともない。ただ何となく面白いのでやめずにいるわけである。 私が将棋を覚えたのは小学生の時代である。将棋好きの多い田舎町に育ったので、教師や相手には事欠かなかった。私の将棋の最初の恩師は、庭掃除の下男と父の車を曳いていた車夫とである。その実力は、今考えてみて、現在の私より強くはなかったようである。そのほか暇にまかせて私の家にやって来る者は、誰彼となく相手になってくれた。夏の涼台、春秋の祭りの休み、冬の夜など、将棋の機会と相手はいたる所にあった。 ところが私が社会人となって、新しい相手と将棋を指す機会が出来てきた。その度によく聞かれたことは、私が誰に将棋を習ったかということであった。私が私の将棋の恩師たちお紹介すると、さもあらん、それで読めたと人はいう。どうも普通の先生に習った将棋ではないと思ったという。 大山新名人を生み出した機会に、私の習った、有段者などには決してなれない田舎の人達の将棋を考えてみると、彼らには一貫した高遠な構想などはなく、ただ闘志と興味一本の田舎将棋の戦士なのであった。したがって、彼らの武器は本格的な定石の研究ではなくて、どのくらい手を省いて安上りに相手の虚を衝くかにあったようである。つまりお互いの一定の天分と実力を前提としての戦法であったようである。それはあまり強くない相手同士の場合、なかなか有効で決定的なことがある。 その棋風が段々身についてくると、いわゆる素人将棋、田舎将棋の型が出来上るのだということが判った。そして一たんその型に染まると、どうしてもそれから足を洗い得ないのである。もちろんそうしたやり方では本格的な棋士には全く歯が立たないことは判りきっているが、それかといって殻を破ろうとはしない。そししてこの種の素人将棋の相手はいたる所にたくさんあって便利でもある。うっかり本で読みおぼえた定石などに気を配っていると、駒組みの途中で王が進退きわまるようなことがあって、なかなか我流への信念は揺るがないのである。 アメリカ式の、近代的で科学的な経営・管理方式を輸入しようとする戦後の日本の産業界も、同じ問題で悩んでいるのは皮肉である。日本の中小企業、あるいは日本なみの大企業といわれているものもあまり違いはないかもしれぬが、一流の定石や方法を駆使し得るにはあまりにも規模が小さく、その上旧来のやり方や、そのやり方になれきった経験が根をおろしすぎていて、思いきってその切替をすることは容易のことではない。田舎将棋のやり方では、到底、名人はおろか、有段者になることさえおぼつかないことは判りきっていても、目前の応接に追われて、切替えの余裕さえないという場合が多いのではないだろうか。 もちろん経済界のことは、将棋の世界よりもはるかに関連要素が複雑である。一般的蓄積の弱さ、人口の過剰、景気の変動などが絶えず盤上にさまざまな影を落とす。しかし私は素人将棋の限界を感ずると同時に、日本の古い型の企業経営の限界が同様に感ぜられてならぬ。独特の奇手の妙味は素人将棋にはあるが、同時に玄人にはどうしても勝つことのできない弱さの何ものかが残る。当分棋力の低下を覚悟の上で本式の将棋を習うために、大山新名人へ弟子入りでもしようかと思うことが多くなった。 ―一九五二・九・一『日本経済新聞』―

☆尊敬する人物☆

十月になると、毎年翌年度の卒業生の採用試験が始まる。学生生活の最後の年にとっては定めしいやなことであろうが、今のところ致し方ない。しかし、受験生も毎年学力は充実してくるし、その上、受験技術もなかなか進歩してきた。 私の会社でも、毎年新しい試験問題を考えるのに行詰るぐらいだが、平凡な問題の方が却って人を知ることに役立つ場合がある。「尊敬する人物」を聞くこともその一つで、その回答には毎年面白い変遷がある。 一、二年前のことであるが、東京と京都で、ある答が集団発生したことがあった。東京のある大学の受験生の答は、ほとんど全部といってよいほど「べーㇳ―ヴェン」というのであった。これはなかなか巧妙な答案である。第一、べーㇳ―ヴェンは本を書いていないから、質問が限定される。しかも王侯貴族にも屈しない自由思想家であり、人間的偉大さを備えた天才であったので、「尊敬する人物」としては申分なそうである。 そんな安心感があったためか、面接のときには、極めて簡単な質問に挫折する人が次々に現れてきた。 べーㇳ―ヴェンのフルネームは? 知りません。べーㇳ―ヴェンの綴りは? 間違える。べーㇳ―ヴェンの音楽のうち、何を聴いたか? 『田園交響曲』だけというような答が続出する。「尊敬する人物」として、たった一人だけ名を挙げたにしては、頼りない話である。本当に尊敬しているのかどうか、聞く方がハラハラしてしまう。 同じ年、京都のある大学の受験生の大半は、「母」という答を書いた。これも名答案であった。べーㇳ―ヴェンと違って、こちらに予備知識がない、その上、「亡くなった母」などと書かれると、すこししんみりして、あまり深く聞くことを遠慮したくなる。母を尊敬することは理屈でないので、 今どき殊勝な親孝行な学生と思うほかはない。実際、母なる御本人を知らないということ、本能的尊敬という立場が、質問を寄せつけない。全く安全な答案である。 その年、試験が終わって東京と京都の学生を比較してみて感じたことは、東京の大学生はいずれの場合も、尊敬する人がほとんど著名な人物であるということだった。やはり東京の学生は目標が大きいというのか、出世して偉くなろうという功名心が強いというのか、関西の学生に比べて、その答は対照的であった。 関西の大学生は「母」と答えたのをはじめとして、多くの答案に市井の普通の人物が挙げられていた。東京よりも遙かに庶民的性格をもっているといえる。 しかし関東と関西とで、大学生気質が違うということは、却って面白いことであって、決して悪いことではない。「母」と答える関西の大学生が、皆一斉に英雄豪傑の名を挙げたとすれば、われわれは驚くであろう。「べーㇳ―ヴェン」と答えた東京の大学生が挙って「母」と答えることは想像もできないし、もし万一、そんな答が一度に現れたとしたら、定めしもっと変な気がするに違いない。 いかに受験技術が向上しても、人間の本性までも変えることはできないし、不自然な答は却って失策のもとになる。採点者が「正直」ということの上につける点数は、受験生が考えるより遙かに大きいものである。P.184

一一一九五十五・十一月『キング世界』――:一九五十七年廃刊。?

☆ラインの旅☆

フランクフルト・アム・マイン 八月二十九日、私の飛行機はミュンヘンからフランクフルト・アム・マインに着いた。 繊維工業の一中心地であるこの町で、二、三の所用を終えてから私たちは動物園を見に行った。いたるところ観光ブームでミュンヘンでは市の八百年祭で大へんな賑わいだったが、ここでは動物園が百年祭を祝っている。 入口には次のような文句が掲げてあった。 「犬は傷ついた時薬を与えてくれた人間を噛むことをしない。それが犬と人間との違いである」 暑い日だったので動物たちはうだっていて、正体はなかった。ドイツで一頭だけしかいないなどと記された札がかかった檻が幾つかあった。水族館は上からのぞくと深い海底を直接見下ろしているように見える。そうした工夫をこらした演出が施されていて興味深く思った。

ハイデルベルヒ フランクフルトからハイデルベルヒまで快適なアウトバーンを走る。 ハイデルベルヒは、ラインの支流ネッカー河にまたがる大学町で、日本人には『アルト・ハイデルベルヒ』の映画や劇でなじみが深い。その物語のプリンスの宿舎であったと伝えられる小さな家は、今は海外留学生たちの宿舎に使われているが、その廊下の壁は各国の『アルト・ハイデルベルヒ』を演じた俳優の写真で埋っており、松井須磨子の写真などもその中にあった。 ハイデルベルヒには今も米軍が駐屯しているので、アメリカからの観光客が非常に多い。町で日本語で話しかけるアメリカ人さえあるくらいだった。したがってわれわれが夢想したドイツ的なロマンチシズムとはかなり縁遠い騒音の町になっていることは意外であり、また残念でもあった。 私にとってハイデルベルヒとマールブルヒの大学は、新カント派の哲学者ヴィルヘルム・ヴィンデルバント、ハインリヒ・リッケルト、そしてヘルマン・コーエン、パウル・ナトルプ、エルンスト・カッシーラーの牙城として高等学校時代にはとくに深い関心を持った大学である。その頃、わが国ではマルキシズムと対立していたものは、主として新カント派の哲学であって、英米流のデモクラシーではなかった。昔の高等学校時代を夢多きものにしたのは、単に学制のためだけではない。ドイツ哲学の影響が高校生活に多くの精神的な糧を与えていたことが確かにその理由の一つであった。 古城の上の見晴らし台を歩いていた夕暮れ、偶然にも鷹の訓練をしている一人の鷹匠にあった。彼は名をヘッペといいオーバーファルケンマイスターの肩書を持つ名人の一人だった。日の暮れるまで隼を訓練する鷹匠の仕事振りを見て過ごした。彼は翌日鷹狩に私を誘ってくれた。 古城の中の大きなホールでは今夜は何かの宴会があるらしい。明るい灯火が外にまであふれ、中から若々しい男性合唱が聞こえてくる。たぶん学生たちの歌であろう。昔のわれわれに親しいハイデルベルヒの思い出をよみがえらせるような夕暮れの一コマであった。

マールブルク 翌朝、鷹匠ヘッペとともに兎狩りに行ったが、結局、兎は一頭も現れず、空しく引きあげた。しかし私はドイツ鷹匠団の名誉団長であるワッラー氏に全幅の賛意を惜しまない。 「飛んでいる鷹を見つめることは、鷹匠のすべての中で最も美しいものに属する」 夕暮れの草原でヘッペ氏たちとわかれ、われわれはマールブルヒへ向かった。日は間もなく暮れ、夜道をぬけてマールブルヒに着いた時は十二時に近かった。その晩は町で民謡の大会があったとのことだが、もはや人影を見ないばかりか、全く静寂そのものの大学町にかえっていた。 翌朝、街と大学とを見、市長を訪問した。マールブルヒの城から見下ろすこの町はラインに注ぐラーン河に沿い、起伏の多い山間の町といった感じで、周囲の山は美しく、赤屋根の家並は静かで、何ものかを深くその中に蔵しているように思われる。大学町はそこにすむだけで一種の霊感的感動をおぼえさせるような町でなければならない。マールブルヒはまさにその資格の満ち足りた町である。ハイデルベルヒほど観光客にわずらわされず、ここは確かにドイツの大学町である。 この大学には「日本学」の講義があり、町自体非常に親日的で、日本文化の愛好者が多いそうだが、商店に多くならべられた「日本文化」を代表する美術的商品には、お世辞もいいかねるものが大部分だったのは残念であった。

ボ ン マールブルクからボンまではかなりの距離がある。しかしアウトバーンはどこに行っても整然としていて、ドイツの国内交通の血管はその健康さを誇っている。森の中で鹿のよく横切る場所には鹿のマークの入った立札が立ててあり、それも至るところにあって、森の国の瞑想的雰囲気を思わせる。まだ九月になったばかりだというのに街路樹は黄色くなって枯葉が舞い、アウトバーンの両わきには落葉がつもって秋もすでに深い感じだった。 ボンはべーㇳーヴェンの生まれた家がある。大使館に立寄ってから、シューマン夫妻の墓地に行った。もう夕闇せまる頃だったが、そこにロベルト・シューマンとクララ・シューマンの眠る墓がある。狂作曲家とそのたぐい稀な才能と誠実の徳を備えた夫人の霊がそこに鎮まっている。 シュロス・ホテルはボンの町から少し離れた小さな山の上にある。道を間違えて時間をとり、ホテルにつく前に山の麓のレストランで夕食を食べた。その入口近くでしきりに鳴くコオロギの声を聞いて日本の林を想い出した。 翌朝、ホテルの窓やテラスから見下ろすラインと対岸の遠い山々の景色は素晴らしかった。このホテルはかつて度々外交交渉の場所に使われたということだ。 参考1:ローベルト・アレクサンダー・シューマン(Robert Alexander Schumann, 1810年6月8日 - 1856年7月29日)は、ドイツ・ロマン派を代表する作曲家。ベートーヴェンやシューベルトの音楽のロマン的後継者として位置づけられ、交響曲から合唱曲まで幅広い分野で作品を残した。とくにピアノ曲と歌曲において評価が高い。(インターネットによる。) 参考2:クラーラ・ヨゼフィーネ・シューマン(Clara Josephine Wieck-Schumann, 1819年9月13日 - 1896年5月20日)は、ドイツのピアニスト、作曲家。ピアノ教師フリードリヒ・ヴィーク (Friedrich Wieck) の次女(長女は生後まもなく死亡)として生まれる。19世紀に活躍した女性ピアニストであり、また作曲家ロベルト・シューマンの妻としても広く知られている。(インターネットによる。)

ケ ル ン ケルンはひどい爆撃をうけたが、有名なドイツ最大のゴシックの大伽藍は、東京のアメリカ大使館のように焼け野が原に残された。昭和二十五年にこの地を訪れた時は周囲は荒れ果てたままだったが、今度は戦前と同じようにぎっしりと家が立ちならんでいた。 このドームは北ドイツ人の天国を仰ぐ宗教的情熱の結晶として高くそびえ、内部も、天国への誘いに満ちたものである。多くの人が堂の内外にあふれているが、観光客もその森厳を攪乱することは出kいない。人工六十六万の街も、この大会堂却下に広がっているに過ぎないように見える。

ケルンの新しい美術館は近代美術館の条件をよく備えたものとして有名である。急いで一巡りしたが、美術館の建物そのものの価値と内容そのものの価値との調和こそ忘れられてはならない最も大切なことだ。

ケルンを後にして最後に訪れた町デュセルフドルフは小パリと呼ばれ、戦後とくに繁栄している楽しい町である。かつてハイネやシューマンの住んだ家が残っている。今は西ドイツのファッションの中心地であり、日本の商社もここに集まっている。

ライン河は西ドイツの広範をうるおし、多くの都市を養い、そしてオランダに入って北海をにそそぐ。私たちはライン河とともに独蘭の国境を越えてオランダに入り、ドイツに別れを告げた。高梁川はラインに比べて、その大きさではもちろん比ぶべくもないが、しかしわれわれはやはりラインの持つ姿に相似たものを高梁川に見出さずにはいられない。高梁川は文字通り岡山県のラインだといって決して過言ではない。また事実そうありたいものだと思う。 関連:高梁川流域連盟

━一九六〇・一〇・一〇月『高梁川』━

☆読書の夏☆

戦後になってから八月という月は、原爆の日、終戦の日が歴史の烙印を残したための特別な月になった。病後の静養のため、この月を都会から離れて過ごしている私にも何かと思わせることが多い。 チャーチルの侍医だったロード・モーランの『チャーチル』は、一徹な老宰相の表裏を綴る極めて興味深い本であった。これを読みながらいろいろ思うことの中で、まず驚くことは、戦時中のチャーチルの精神力が肉体の病気に対して圧倒的な神通力を発揮し続けたことである。祖国のため、女王のためという信念だけで、あれだけの気魄おたぎらせ続けうる人が今後再び現れるであろうか。 しかし、平和が訪れた後の最晩年のチャーチルの不如意と傷心は痛ましい。八十一歳になったチャーチルは、「これからは、時間に殺されるまで時間を殺すことを考える必要がある」といい、「人間の魂は不滅だと思う。しかし、人間は死後、意識が残るのか消えるのかどちらかだろうね」と語ったりする。それから、なお十年彼は生きていなければならなかった。 もう一つは、病ルーズベルトが、精神的にまさしく病人的衰弱に陥った後に調印したヤルタ会談の結果が、いかに日本に不利益をもたらしたかを今更ながら痛感せざるをえない。 ㇳロッキーの『スターリン』はまだ全三巻を読んではいないが、ㇳロッキーが革命の政的の仮面を剥ぐために傾けた精魂はまさに執念の権化を思わせる。理論家としてスターリンとの間に数段の格差を自負するㇳロッキーが、スターリンの学識と生活に対して下す記録は、尋常一様の常識で理解されるところでは。一九四〇年、ㇳロッキーは、警官やㇳロッキー主義者達の厳重な防衛線を越えて潜入していたメキシコ共産党員によって暗殺されたた。この革命指導者達の鬼気迫る怨恨の対決を思いながら、避暑地の夏を経営者セミナーなどと、のんびり過ごしている日本の経営者達は何とも幸福な人達だと思うし、また呑気なことだとも思う。 しかし、世界は呑気ではない、その世界の苦悩をまともにうけて、そのただ中に立ち続けているのが国連である。一九六一年、アフリカで謎の航空機事故のために一命を断った前(第2代)国連事務総長ハマーショルドの『道しるべ』は彼が残した日記であるが、それを読むと、この十字架を背負った役職がいかに荊の道であるかがしみじみと思われる。真直ぐな線――その幅は文字通りゼロに近い直線をひたむきに突進んで倒れた彼の言葉の中から一つだけ紹介しておこう。 「ことばへの畏敬は――この上なく細心の注意をこめて、また真実への金剛不壊の愛情を用いることは――社会にとって、ひいては人類にとって発展の一条件をなすものでもある。ことばを乱用するのは、人間への侮蔑を表明することである。それは橋脚を掘り崩し、井戸に毒を投げこむことである。そしてそれは、人類にその生成発展の長い道程をあと戻りさせることでぁる」 ★写真の説明:八十一歳の誕生日を迎え、Vサインをして市民に応えるチャーチルとクレメンチン夫人(1955年11月26日)

―一九六七・九月『経済人』―

★一九六七・九月は、「一九六八年(昭和四十三年)七月、直腸ガンの病勢悪化し、二十七日午前三時二分死去。出生の日に満たざること二日であった。行年五十八」の前年九月であった。大原總一郎略年譜(P.376)より。 関連:『チャーチル物語』

☆化繊業界を志す人たちに☆

学窓を出て実社会に出る人たちは、産業人としての人間形成の第一歩を踏み出すことになるが、それはまた同時に職業的熟達を通じて個人を再発見して行くという課程をも意味している。 日本の産業は現在過渡的な調整期に入りつつあるが、高度成長が基本的性格である限り、産業構造高度化への変革は今後ますます急を加えるであろう。そして化繊業界に志す人たちはこの構造変化を身をもって体験するよう運命づけられているといってよい。繊維工業は、かってはわが国の工業生産の半ば以上を占めた時代もあったが、戦後その比率が低下し、工業生産の中では、一五%を、輸出の中では三〇%を占める産業となった。しかし今日においても、わが国の重要産業の一つである事実には少しも替わりはない。 化繊会社はすべて旧来のレイヨン部門と新しい合成繊維その他の部門とを持っている。その比率は一定ではないが、レイヨン部門は今や非成長産業となって成長期を終り、合成繊維その他の化学部門は成長産業として今後の高度成長の夢を宿している。この関係は紡績会社の内部でもほぼ同様である。 そこで化繊業界に志す人たちは、一斉に成長部門としての合成繊維を目ざしてその第一歩を踏み出そうと意気ごんでいると想像するが、化繊と総括される分野における非生産部門すなわちレイヨン部門については、恐らく多くの希望をもたず、その部門に配属されないことを秘かに願っているのではないだろうか。 私は化繊業界が成長部門と非成長部門とをその中に持っている現状こそ、化繊業界に入る人の人間形成にとって最良の条件であると思う。前進する産業の先頭に立つことはいかにも華やかであり、誇りを持って生きがいを感じさせることであろう。それに引きかえ、守勢に立つ側は多くの困難に遭遇しながら、報いられるbことははなはだ少ないという結果となるかも知れない。従って、たいていの人は新興部門に移りたいと切に願うに至るであろう。しかし、私は守勢に立つ部に、あるいは縮小に転ずる産業の中にあって、多くの人が立ち去っても最後の一人となるまで孤塁を守ろうとする人に絶大な人間的尊敬の念を覚えざるをえない。それは、あるひは軍国主義的悲壮感に似たものとしてうとんぜられるかも知れない。しかし、それをうとんずるのは軍国主義との関係よりも、自分に利益をもたらさぬと言うことがむしろ本音であろう。 だれでも日の当たる側にいたいものだ。そこではすべては成長し、環境は暖かく、光にあふれているように見える。しかし、産業も永遠に日の目をみるものではない。新しい技術革新によって、常に日の当たる所にいようとする努力はもとより尊いことだ。しかし、それでも常に日の当たる所にいられるとばかりは保証できない。日の当たると所から日の当たらぬ日陰にまわったらどうであろう。日なたになれた目は盲目同然となるに違いない。日なたにならされてしまった目はむしろ病人の目となっているのである。それは人間形成をゆがめたということである。そこで、私は化繊産業中の日の当たらぬ部門での体験は、それがなお果し続けている国際収支と国民生活への巨大な貢献と同様に、個人の人間形成の上に計り知れぬ役割を果たすことを忘れないでいただきたいと思う。 国民経済が健全であるのは、すべての人が日の当たる側に片寄ってしまうことではとうてい達成できない。日の当たる部門だけが不当に恵まれ過ぎることは国民経済のあり方が不当なのである。非成長産業といえども、それが実質的に大きな役割を果している限り、国民経済はそれに報いなければならない。このような国民経済の姿を正しくさせるためには、守勢に立つ産業に働く産業人に、毅然たる人間的価値を見出すことが不可欠な条件であろう。 このような意味から、私は明暗二つの相の中にある化繊業界は、新人にとって最も賢明に配慮された人間形成の場であることをとくに強く訴えておきたいと思う。P.255~257 ――一九六一・一〇・一六『朝日新聞』――

☆対中国プラント輸出について☆

対中国プラント輸出について P.269~280 一 発 端 この交渉の発端は、昭和三十三に遡る。同年一月、わが国を訪問した候徳榜氏を団長とする化学工業考察団から、はじめて倉敷レイヨンに対して輸入の希望の申し入れがあり、その時からこれに関する交渉が両者の間で開始されようとしていた。それは岸内閣の時のことであった。しかしこの年の五月、長崎国旗事件を契機に、中国政府は一切の商談を打切るという強硬態度を表明したために、プラントの交渉はそのまま自然消滅の形になってしまった。 二 経 過 忿りの領に行くことなかれ、友情に老いあらしむるなかれ。そしるべからざるをそしるなかれ。 不和のことばを口にするなかれ。山の人をおしつぶすがごとく、忿りは愚かなる者を押しつぶす。 -雑阿含経ー その後の半ヵ年以上の月日はどんなにして経過したのであったか。私は議定書調印の経過を担当あるいは関係官庁の長である通産大臣、経済企画庁長官、大蔵大臣、外務大臣、官房長官および主たる担当官に報告した。また前にこのことに関する意見を叩いたことのある佐藤氏にも伝えた。調印の担当者である倉敷レイヨンの幹部達が官庁の各担当官に委細を連絡説明したことはいうまでもない。私の得た回答は、すでに池田内閣の方針として公式に表明され、その後国会でも、記者会見でも首相から重ねて確認された原則であっただけに、極めて一般的な意味で同意であるという点において、ほとんど例外はなかった。(略) 三 私の立場 昭和二十年八月十五日、「大東亜戦争」は敗戦をもって終結した。私は戦時中の独裁的指導者からは縁の遠い存在であったが、戦争が与えた数々の残虐に対して責任を分つ義務からまぬがれようという気持はなかった。然るに戦後、戦争に積極的協力を惜しまなかっ人達までが、極めて少数の戦争責任者達にに戦争責任の一切を転嫁して、自らは恬然と戦後の繁栄の分け前にあずかることに躍起となるに至った。そして経済成長が目覚ましければ目覚ましいだけに、一層かつての責任の回想よりも、現状の誇示と享楽に憂身をやつすことに我を忘れるようになった。そのことは私の心を暗くする。それがそうであるだけ、私は責任と義務とを一層重く感ぜずにはいられない。われわれは過去の恨みを忘れようという人達に対して、かつての罪業を滅ぼすために何事かをしなければならないと感ずるのが当然ではないだろうか。私は少なくともそうすべきだと思う。 話は時代を遡るが、奈良唐招菩提寺に盲目となった鑑真和上の坐像がある。それを見る度に、和上が両眼の明を賭して六回にわたる困難な渡航の企ての末、ようやくにして仏教の戒律をわが国に伝えた物語は、鑑真和上一個人の業績としてでなく、大陸の民族が長い年月にわたつてわが国に与えた偉大な文化的贈物のすべてに対する象徴のように思えてならない。私達が今から中国に建設しようとするポバールとビニロンのプラントは、遺憾ながら鑑真和上の如き犠牲的奉仕と並びうるような仕事ではない。ポバールとビニロンの技術は倉敷レイヨンという日本の一企業に働く一万の従業員が、戦後の困難に屈せず心血を注いで創り育てた会社の財産である。したがって、その経営者である私は、会社の利益のために有償でこれを売却する責務をもつものである。ただ私の念願することは、日産三十トンのビニロンは六億五千万の人口に対しては一年一人当たり僅か〇・〇一七キロの繊維を供給するに過ぎないものではあるが、繊維に不足を告げている中国大衆にとって、いささかでも日々の生活の糧となり、戦争によって物心両面に荒廃と悲惨をもたらした過去の日本人のために、何程かの償いにでもなればということ以外にはない。 それが私共が中国大陸の人達に対すると同じ責任を感ずべき台湾の人達や、すべてが批判をうけずにはすまされないまでも、多少の善意によって日本人の幸福を助けたアメリカ人の感情的反感を買うことは遺憾なことではあるが、私は私の義務を果したいと思う。 中国政府の政経不可分論に対しても、いろいろな好意的忠告を私に与えて下さる人があった。私はその親切な気持を謝するものではあるが、いずれの国でも、政経は多かれ少なかれ不可分であり、政治は必ず何がしかの思想に連なっていると考える。私は政治家ではないから、私には政経不可分という概念は妥当しないかも知れぬが、私も一定の思想は持っているつもりである。前に述べたことは私の思想の一断面であり、また、私が共産陣営に属していないことも中国政府は百も承知のことであろう。したがって、それを前提として、中国は倉敷レイヨンのプラントを輸入する決意をしたのであり、また、われわれはそれを輸出する決意をしたのである。私は会社に対する責任と立場を重んずべきだと思うが、同時に私の思想にも忠実でありたいと思う。もし、以上に述べた私の思想が貿易に不利であるならば、私はまた別の考えをもつであろう。私は幾何(いくばく)かの利益のために私の思想を売る意思をもってはいない。 最後に次の一事を是非書き加えておきたい。「大東亜戦争」に際しては、それを東亜の平和のためと自己の責任でなく信じ、あるいは平和の精神にできる限り忠実であろうと努力し、また事実、良心と善意においてできる限りの正しい行動に終始しながら、戦争の犠牲となって散華した多くの若き人達があったことを忘れることはできない。わが社の内にもそのような人達があった。必ずや他にも同じ運命を辿った多くの青年があったに違いない。私はビニロン・プラント建設の事業をこれらの人々の冥福のためにも捧げたいと思う。そして間もなく迎えるであろう八月十五日の終戦記念日の盂蘭盆の日には、このことを私はひそかに物故者達の前に捧げたい。 諸外国のプラント輸入の実績が必ずしも満足すべき状態にないことはよく聞かされるところであるが、以上述べた幾つかの理由から、私は中国大陸大衆のために、その代表者との間に締結した契約に対して、忠実に最善の努力をはらってその義務を果たしたいという決意をもって事に当たりたいと思っている。

追記 なお、技術進口公司と倉敷レイヨン株式会社との間に結ばれたポバールおよびビニロン・プラント輸出契約の条件は既に新聞紙上に報道されたことであり、また日中貿易の戦前戦後および所得倍増計画等による今後の見通しの数字は入手し易い資料であるので、本文中には採録しなかった。題名にもかかわらず不親切のそしりをまぬがれないことであったかも知れませんが、あしからず御了承いただきた。

お前の「ライフワーク」は何かと人にきかれる。自分でも考えてみる。そんなものはありはしない。

「自分は全力をあげた。だから自分の歩んだ道はすべてライフワークといってよい」

と、そういえる人はうらやましい。

戦争が人生を二分した――ということと何か関係があるのだろうか。夢は永遠に夢で終わるのが人生であるのかもしれない。それに絶望せずにいるということが生きているしるしでもあるのであろう。P.372

この遺稿集の巻頭に「庭の千草」という文章を入れた。そこには、父の愛したものが圧縮して尽くされているように思う。

父は「庭の千草」の歌が好きだった。よく英語の Last Rose of Summer (夏の最後のバラ)の歌詞で家族に歌わせては楽しんでいた。その素朴な旋律を好むと同時に、夏の盛りの陽光の名残をとどめて、冬枯れの庭にただ一輪咲き残ったバラの姿に、何かこころのひかれるものを感じていたにちがいない。

私には父自身がひとつの「夏の最後のバラ」であったように感じられる。それは、いわゆる「人道主義」とか「理想主義」とか社会への発言とかの故にというよりも、むしろ時代の流れに蔽い去られることを頑固に拒否して保ちつづけた、精神活動の多様性のあった故にである。そのためにつねに努力を払っていたことが、家族の目からも、父の、父らしい発言、考え、心の動きをもたらす根源であったように思われる。

そいう意味で、この遺稿集が発行されるに際してその題を『夏の最後のバラ』とし、父の書きのこしたものを、その精神活動の領域にしたがって配列してみることにした。

「庭の千草」の次には、「小鳥と音楽の世界」の章を入れた。この二つの世界は、父にとって一つのものであったようだ。小鳥の歌を聴くとき、そして音楽に聴き入るとき、父は同じ一つの、張りつめた、しかも和みきった姿を見せていた。それは、居るべき場所に居るべくある人の、安心しきった姿であった。

しかし、そういう心の和みは、強さへの讃美を内に秘めたものであった。それを体現したのがつぎの章の「民芸と鷹」の世界であった。民芸を語るとき、父は、つねに面の強さ、線の強さを語っていた。その口調はそのまま、晩年、鷹の美しさを賛美する口調に受け継がれていた。

ついで、思索のあとをたどる章、経済社会への発言をあとづける章とつづけ、父の人生を豊かなものにした人々との触れ合いの章で全体を締めくくることにした。

本書の編集は、妹の泰子(在パリ)が中心となって行ったが、ゲラ刷りを送って意見を求めたところ、心動かされながら読んでしまったので意見は書けない、という返事が戻ってきた。私自身もこれを読みながら、父の姿、言葉がいろいろ憶い出され、雑音なしに読むことは不可能だった。私達は、ついに冷静な編集者とはなり得なかったようである。

にもかかわらず本書が出版の運びになったのは、朝日新聞社出版局の尽力と助言の賜物であった。深く感謝したい。また原稿の収集、整理、校訂に関し、お世話になった倉敷レイヨン秘書課の皆様にも感謝の意を表したいと思う。

昭和四十年六月

|