兼田麗子著『大原孫三郎』――善意と戦略の経営者

大原美術館 P.165~179

公私ともに難局にあっても必要ならば放棄せず

大原孫三郎が心血を注いだ分野は、経済や社会、地域、学術のみならず、文化や芸術にも及んでいる。後世に残っている実の一つが倉敷市の美観地区にある大原美術館である。孫三郎は晩年、手がけた事業を回顧して、「心血を注いで作ったと思っているものが案外世の中に認められず、ほかのものに比べれば、あまり深くは考えなかった美術館が一番評判になるとは、世の中は皮肉なものだ」と語ったこともあったという。

この言葉は孫三郎が大原美術館を適当につくったということではない。農業研究所をはじめとする科学研究所などは、立場や経験に基づいて、社会の現状を改良したいと心底考えた孫三郎が、腹案としてずっとあたためてきたものを試行錯誤で形にしたものであった。それらに比べると、西洋絵画の蒐集と美術館創設は、孫三郎が考えてものではなく、児島虎次郎との縁によって着手したものであったので、このような表現になったのであろう。

孫三郎には、<景気は好況、不況と回転する。しかし、文化の種は早くから蒔かなくてはいけない>という考えがあった。四十七歳で早世した親友、虎次郎との友情の証として孫三郎が大原美術館を創設した一九三〇年(昭和五年)前後は、孫三郎にとって公私ともに苦しい状況が続いていた。前年には、ニューヨーク証券取引所での株価暴落に端を発した世界恐慌が発生し、倉敷紡績も不況のあおりを強く受けていた。プライベートでも、かねてから胆石を患っていた寿恵子夫人が、美術館の地鎮祭一周間後に病没してしまうという悲しみに直面した。しかし、そのような状況のなかでも孫三郎は、美術館創立構想を放棄することはなかった。

一歳違いの「心友」児島虎次郎

大原美術館は、大原孫三郎と画家、児島虎次郎の友情に端を発している。虎次郎は、東京美術学校(現在の東京芸術大学)西洋画科選科で、黒田清輝(一八六六~一九二四)などに師事していた。同級生の一人には青木繁(一八八二~一九一一)がいた。虎次郎は、昼に絵画を学び、夜は暁星中学校でフランス語を勉強していた。

虎次郎は、一九〇二年、有為の学生に対して大原家が学資支援を行っていた大原奨学生(第八章で詳述)の面接を受けるために孫三郎にはじめて会った。

孫三郎の秘書、柿原政一郎が明かしたところによると、孫三郎は虎次郎と対面したさいに「何の目的で画家になるのか。金もうけか出世か」と尋ねたという。虎次郎は、真に優れた画を描いて美術界に貢献したいと答えた。孫三郎は、虎次郎の誠実さに打たれ、手厚い支援は虎次郎が死去するまで続けられた。

欧州留学と洋画購入の要請

一九〇七年(明治四十年)に虎次郎は、東京府主催勧業博覧会の美術展に<里の水車>と<なさけの庭>という二作品を出品し、一つが一等入選、もう一つが昭憲皇后の目にとまり、宮内省買い上げとなった。大喜びした孫三郎は、虎次郎に五年間もの欧州留学をプレゼントした。

その後の一九一九年(大正八年)にも孫三郎は、いっそうの勉強のためにということで二度目の欧州留学を虎次郎に許可した。このとき虎次郎は、ロンドンに到着するなり、<日本の若い学生のために、本場の名画を蒐集して帰りたい>と孫三郎に絵画購入を希望する葉書を送った。虎次郎は、幸運な自分は孫三郎の支援で本場の名画を直接見て勉強することができるが、日本で勉強している人たちには、一流の西洋絵画を目にする機会がほとんどないと考えたためでる。

孫三郎は即答はしなかった。西洋絵画を購入するなど孫三郎は考えていなかっただろうし、金額も決して安くはなかったためだと想像できる(ちなみに後に虎次郎が購入したエル・グレコの「受胎告知」は十五万フラン、日本円で約五万円だった)。しばらくの時を経て「絵を買ってよし」という許可を孫三郎から得た虎次郎は、画商には頼らず、自分の眼識にそった作品を買うべく、モネなどの画家を直接訪ね歩いて絵画を蒐集した。

蒐集した洋画を即時に一般公開

モネの<睡蓮>やマチス、コッテ、テヴァリエールなどの西洋絵画を蒐集した虎次郎は一九二一年(大正十一年)に帰国した。孫三郎は、大原邸近くの倉敷小学校新川校舎で「現代仏蘭西名画作品展覧会」を開催した。倉敷駅から会場まで、長蛇の列ができるほどの好評に孫三郎は驚いたという。

その年末には、虎次郎がアマン=ジャンに購入を依頼していた作品が到着したことを受け、第二回目が、また一九二三年には第三回目の展覧会が開催され、全国から人が訪れた。

孫三郎の父方の祖父(岡山市の儒家)は浦上玉堂や頼山陽とも親交があった。父も伝来の日本や中国の書画骨董を多く有し、愛好していた。そのため、孫三郎も幼少期から東洋美術に囲まれて育ち、客間などの掛軸のかけかえは、少年時代から孫三郎の役目となっていた。このような環境で育った孫三郎は東洋美術を好み、鑑識眼を身につけ、郷土の雪舟や玉堂の書画を蒐集するようになっていった。そのいっぽうで、西洋画については、鑑識眼も知識も関心もほとんど持っていなかった。

実際、孫三郎は、欧州留学中の虎次郎に出した書簡で洋画をさして、「小生は画の事は素人なれど」と記述していた。また、短期間に集められた西洋の美術品がどの程度の価値を持っているのか、孫三郎は一抹の不安を持っていたと息子の總一郎は回顧している。

展覧会の実況記事

第二回展覧会を訪れた広島出身の洋画家、辻永(一八八四~一九七四)は、一九二二年(大正十一年)の元日の夕方に東京駅を出発して翌日の昼過ぎに倉敷に到着したさいの様子を次のように紹介していた。

「この町の名物の一つになった此名画展覧会を見ようとして、此駅に降りる多数の人でプラットホームは一杯に」になり、展覧会場は「下車した列車から吐き出された沢山の観覧者で一杯」であった。「此観覧者の総ては、帝展辺りのそれとは又趣を異にして、皆非常な熱心を以て遠きは東京、九州、近きも京都、大阪、神戸、広島、岡山辺りから集まって来た斯道鑑賞研究の熱心家ばかり」で、小学校の校舎の天井を白布で、壁面を渋い暗い色の布で覆った「立派なギャレリ―」に「陳列された総数三十四点、とにかくこれ丈け実のある見ごたえのする各作家の作品展覧会は本場の巴里でも容易にはあり得ないと思う。遥々此処までやって来た事の愈々有意義であった事をしみじみと思う。さらには、「真実こんな立派な会場は東京にも全く無い。此の急ごしらえの気持ちの良い会場を作り上げた児島氏の努力と熱心とに感心すると同時に、自分は我が国に住む東京の此種教養に向って何らの施設なき何等の機関なきその貧弱さを痛切に感じ痛切に嘆かずには居られなかった」という感想を記していた。

美術館設立構想

辻はさらに、「東京に立派な美術館はあるものと、彼地の人々は心得て居るだろうが、何という皮肉、何というみじめさであろう。近々の中に此れ等の作品を容れる美術館を大原氏が建てられるそうだが一刻も早く実現されん事を望んでやまない」と孫三郎の美術館構想を耳にしていた。辻のこの紹介記事から半年ほど経過した後には、孫三郎の美術館構想が新聞で次のように報道されていた。

「社会問題の研究に美術品の蒐集展観にそれぞれ貢献しつつある大原孫三郎氏は予て岡山県倉敷に美術館を建設してその所蔵にかかる泰西名画名陶器類を陳列一般に公開する計画をもっていたが氏はその顧問役である洋画家児島虎次郎氏の建議に従い鉄筋コンクリート建ての計画を捨ててわが国に最初の石造美術館を建設する事にした。そしてこれと同時に泰西名画及び名陶器類をもっと大々的に蒐集する事とし児島氏はその嘱を受けて既に渡欧したからいずれ遠からず名品到着して新美術館と共に異彩を放っであろうがかかる名品を直ちに田舎にしまい込むのは惜しいとの声もあるので新製品到着の上は在来のものも一緒にして約一万円の経費で一度東京に大々的に展覧会を開こうとの議がある」

展覧会への人々の関心を看てとり、その社会的な意義を確信した孫三郎は、美術館創設を念頭に、さらなる絵画蒐集のための渡欧を虎次郎に依頼したのである。そして、虎次郎が三度目の欧州滞在から戻ると、それ以降、倉敷だけでなく、東京や京都でも大原家所蔵の泰西名画展が開催された。この活動によって孫三郎と虎次郎は一九二八年(昭和三年)にフランス政府より美術功労者として勲章を授与された。

虎次郎によるフランス風の美術館構想

美術館建設は、虎次郎が孫三郎に持ちかけていたことがわかっている。いつ頃からは明白ではないが、先にふれた新聞報道の中でほぼ虎次郎の構想どおりの内容が示されていることから、この新聞報道の前(おそらく帰国して第一回、第二回の展覧会が開かれた頃)には、美術館建設を考えていたものと想像できる。

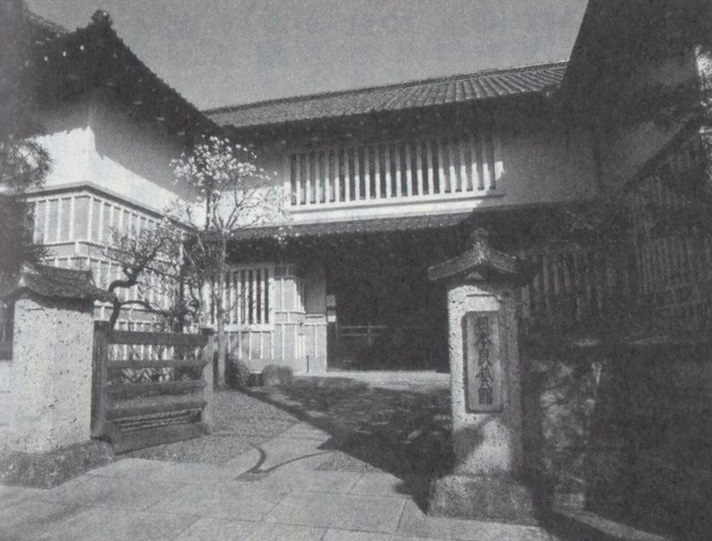

虎次郎は、自分のアトリエのあった酒津(現倉敷市)の無為村荘の敷地内にフランスの田舎家風の石灰岩造りの美術館を建てるという構想を打ち出し、一九三七年(昭和二年)のはじめには大理石の見本などを取り寄せはじめた。

孫三郎も虎次郎の計画に賛成し、一九二七年七月十三日には、孫三郎、虎次郎、大原奨学生出身の建築家、薬師寺主計、藤木工務店の藤木正一社長などの関係者による打ち合わせが行われた。このとき薬師寺は地震国の日本とフランスとでは事情が異なるので、石灰岩造りの建物は適切ではないと虎次郎の構想に反対し、両者は対立した。この構想は結局、まとまることなく、時間が流れていった。

虎次郎との信頼関係と友情

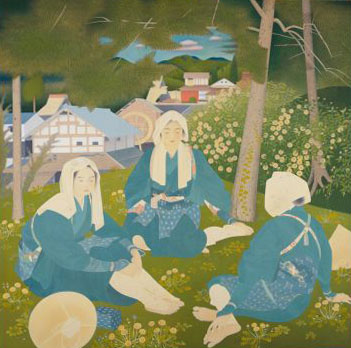

児島虎次郎も孤児院に頻繁に出入りし、院内で写生を行なっていた。石井十次も虎次郎を気に入り、十次の長女、友子が後に児島夫人となった。十次は、虎次郎が、自分の後を継いで岡山孤児院を運営していくことを希望した。しかし、孫三郎は、画家としての虎次郎の能力を尊重して、そのことには反対した。

虎次郎は、孫三郎の依頼を受けて本格的に絵画を蒐集するために、一九三二年(大正十一年)に三度目に欧州へ行ったさい、友子夫人に次のような書簡を出していた。<今回も大原様の特別なる加護を受けたる事を感謝すればするほどに、今回の旅行は非常なる責任と義務を要すべきことにて、とても一通りの力にては勤まり申さずと存じ候。ただ天命の導きによりてこの重命を全うすべく誓い申し候>。この虎次郎の書簡からは、虎次郎を信じて欧州に送った孫三郎とそれに精一杯応えようとする虎次郎の、二人の信頼関係がうかがえる。

虎次郎の死と美術館の創設

だが、寝食を忘れて創作に打ち込んでいた虎次郎は一九二八年(昭和三年)九月十一日に、脳溢血で倒れた。一時小康を得たが、翌年三月に虎次郎は早世してしまった。享年四十七だった。

葬儀で孫三郎は、<君は僕が本格的に心から信じていた友達の一人であった。(中略)僕は今君と最後の別れをなすに当って、心から君に謝する>と虎次郎に語りかけた。

虎次郎を偲ぼうと考えた孫三郎は、本章冒頭にふれたように、経済的に困難な時期であったにもかからわず、虎次郎の作品、そして虎次郎が蒐集した西洋絵画を展示する美術館の建設を考えた。

孫三郎は、「大原美術館設立趣意書」のなかで、「生涯を通じて研鑽に心血を傾倒」、「碑にお夜を継いで研究に心を砕き」、「毎年その力作を巴里の展覧会に送って居りました」、「懸命の努力をつづけた」と虎次郎のことを振り返っていた。また、「誠に感嘆に値した」、「残念に堪えぬ」という表現でもって自分の感情を吐露していた。当初は、児島画伯記念館という名称を孫三郎は考えていたが、周囲の意見を聞き入れ、大原美術館と定めた。

これらのことを鑑みると、孫三郎が大原美術館を設立した最大の理由は、前述したとおり、やはり児島虎次郎との友情であったことは明らかである。そして、その友情のなかには、孫三郎の人を信じる心が含まれていた。このような孫三郎の姿勢と信念が、虎次郎との友情を美術館という形で具現化させたといえよう。孫三郎は人を信じたらとことん信じ、「これは」と見込んだことには迷うことなくお金を出したという孫三郎の孫(總一郎の長男)、大原謙一郎の言葉は、まさに美術館創設についても当てはまるのである。

社会一般への富の還元

孫三郎が美術館を設立しようと考えた背景には、もう一つ、社会への富の還元、社会貢献を挙げることができる。そもそも、虎次郎が絵画蒐集を孫三郎に依頼した動機も、自分自身のためではなく、自分以外の画学生の勉強のためであった。

孫三郎は、実際、「いささかなりとも同君の生前の仕事が斯道に志す人達或は一般愛好者の御役に立てば仕合わせと思います」、「将来此美術館が少しでも世に貢献する所があれば児島君も地下に満足する所であり、私の微意もその目的を達する次第で御座います」と「設立趣意書」のなかで述べている。

ここからわかることは、孫三郎は設立のさいに、虎次郎のため、画学生のためのみならず、明確に社会一般の民衆のためを意識していたといことである。

現在、大原美術館は、「大衆のために開かれた美術館」であることを特に重視しているが、この理念は設立時から脈々と続いてきたものであったことがわかる。

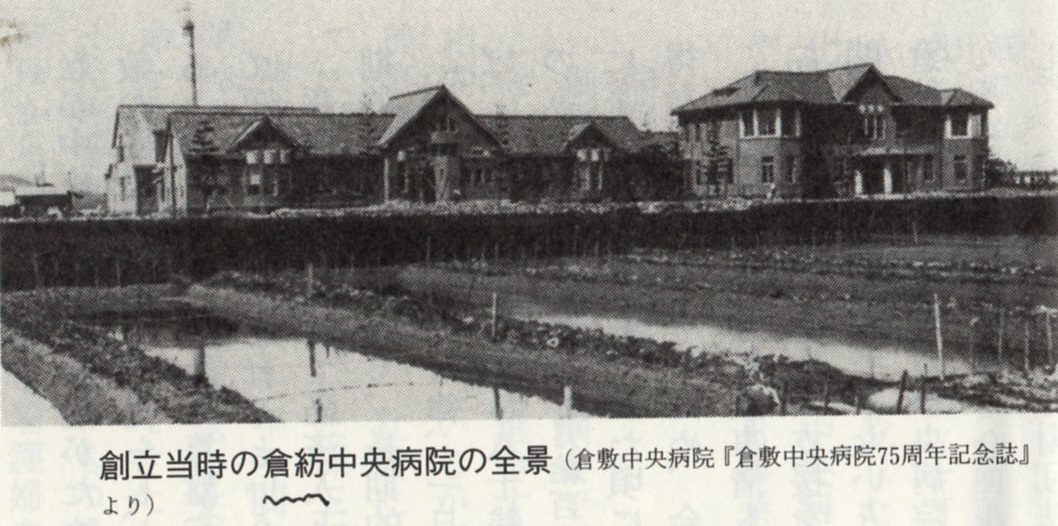

すでに、大原農業研究所、大原社会問題研究所、倉敷労働研究所、倉紡中央病院を設立して、身近な人々のみならず、社会一般にも目を向けていた孫三郎は、富者である自分の役割を認識して、芸術、文化の面でもリーダーシップを発揮したのであった。

「大原美術館はルーブル」であった

大原美術館のつくりは、石造りのように見える擬石を用いた鉄筋コンクリート造りのギリシャ神殿風で、正面入り口の両側には、虎次郎と美術館を設計した薬師寺主計が欧州で相談しながら購入したロダンの「洗礼者ヨハネ」と「カレーの市民」像が安置された。

大原美術館のつくりは、石造りのように見える擬石を用いた鉄筋コンクリート造りのギリシャ神殿風で、正面入り口の両側には、虎次郎と美術館を設計した薬師寺主計が欧州で相談しながら購入したロダンの「洗礼者ヨハネ」と「カレーの市民」像が安置された。

しかし、一九三〇年(昭和五年)の開館当初は、入館者がゼロの日もあり、多くの非営利的な活動を手がけてきた孫三郎にとってもその行く先を憂慮する存在であった。では、其の後の大原美術館は、日本における西洋美術にとって、どのような位置を占めてきたのだろうか。

二代目館長の藤田慎一郎(一九二〇~二〇一一)は、芸術家や美術学校の学生にとって、日本に西洋美術の本質を最も早く紹介した戦前の「大原美術館はルーブル」であり、「倉敷はパリ」であったという話を彫刻家の柳原義達(一九一〇~二〇〇四)から聞いていた。

その後、一九五二年に、代表的な西洋美術館の一つであるブリヂストン美術館(大原美術館と同様にモネの睡蓮も所蔵)が企業経営社の石橋正二郎によって東京に創設された。大原コレクションと同時期に蒐集された「松方コレクション」の一部(第二次大戦後に政治交渉によってフランス政府から返還されたもの)を展示することを主目的として、国立西洋美術館が開館されたのはブリヂストン美術館から遅れること七年であった。

倉敷を爆撃から救ったとの説

また、戦時中には美術館が倉敷への爆撃回避の一因にもなったとの説がある。美術館開館から二年後の一九三二年(昭和七年)に、満州事変の状況調査のために国際連盟から派遣されたリットン調査団の一部の人が私的に大原美術館を訪れた。そして、「中央集権の独裁国だと思っていた日本の片田舎に、このような文化財が公開されているということは、調査団の先入主を改めさせる好材料だ」といったということを總一郎は伝えていた。

現在までのところ、倉敷の爆撃回避に美術館が一役買った可能性を裏付ける根拠は発見されていないが、建築学者の上田篤は次のような見解を示している。「奈良、京都、金沢は古代、中世、近世の日本文化を系統的に数多く包蔵している由緒ある町であるが、倉敷は必ずしもそうではない。(中略)アメリカ戦略空軍が倉敷の町の日本文化に着目し、それを保存しようとしたとはとうてい考えられない。それはむしろ日本文化ではなくて西欧文化――すなわち大原美術館に収蔵された西欧の印象派前後の数々の名品のせいなのである。アメリカの軍人たちは自らの文化を灰燼に帰するにしのびなかったのである。つまり一個の美術館が町を救ったのである」と。

現在の大原美術館

「大原(美術館)は(絵の)値段で話題になったことはない。しかし、ほかの意欲的な美術館、特色のある美術館はたいてい値段で話題になった絵がある。そういう形で美術館を有名にしようと逆手にとっているところもある。それは正常じゃない」と詩人、評論家の大岡信は指摘している。

日本において「西洋美術館」の概念をつくり上げたのも、大原美術館の大きな業績である。印象派をはじめとする多くの一流の西洋絵画に接する機会を提供し、洋画を見る目と愛好家を日本に根づかせることに貢献したといえるのではないだろうか。大原美術館について最もよく使われる修飾語は、「日本最初の本格的な西洋美術館」や「日本最初の西洋近代美術館」という表現である。

ちなみに第四章でもふれたが、孫三郎は、腹案としてきた公会堂設立の代りとして、現在の大原美術館と新渓園のある土地(約二千坪)と建物(五棟約百五十坪)を現金一万円とともに、一九二二年(大正十一年)十二月に倉敷町に寄付した。このため、大原美術館は、開館当時に設立された正面玄関のある一部の建物(旧本館)以外の建物(徐々に増築された分館など)については、現在も倉敷市に借地料を支払っている。

このような大原美術館は、現在、独立採算制で、入館料収入を中心に、寄付も募りながらすべての運営を行い、民間の立場から自由に、また、公共性を重視した活動を展開することを追求している。現理事長の大原謙一郎は、政治や経済の担い手だけでなく、文化分野に携わる人間も国際理解や交流などを手始めに様々な分野で積極的に役割を担って貢献する時代、すなわち「文化が汗をかいて働く世紀」であると訴えかけ、積極的な教育普及活動にいっそう力を入れている。

地域還元には特に力を注いでいるため、地元の幼稚園、小学校、中学校、高等学校などとも連携して、「お母さんと子供のための特別展」、「サラリーマンンのための週末美術館」、「お母さんと子供のための音楽会」、そして「ギャラリーコンサート」など、多くの企画が継続的に展開されている。

地域に根づく美術館のイベントは、倉敷から決して離れなかった孫三郎、そして總一郎から脈々と続いてきた姿勢と考えを受け継ぎ、発展してきたものといえるかもしれない。

2021.07.12記

|

研究所設立にさいして暉峻は、労働現場が研究の糧であるため、工場の隣接地に新研究所を設立してほしいと要望した。そして、一九二〇(大正九年)の夏に暉峻たちは、倉敷紡績の労働者を対象にした予備的調査を極秘のうちに行った。このとき暉峻たちは、結果を決して外部に漏らさないと誓約させられた。それは、女子労働者の処遇が社会運動家の標的にされて非難されることを倉敷紡績が避けたいと考えたためであった。

研究所設立にさいして暉峻は、労働現場が研究の糧であるため、工場の隣接地に新研究所を設立してほしいと要望した。そして、一九二〇(大正九年)の夏に暉峻たちは、倉敷紡績の労働者を対象にした予備的調査を極秘のうちに行った。このとき暉峻たちは、結果を決して外部に漏らさないと誓約させられた。それは、女子労働者の処遇が社会運動家の標的にされて非難されることを倉敷紡績が避けたいと考えたためであった。

孫三郎は、土田麦僊の七回忌法要に出席し、追悼記念集の刊行を発案した。そして、記念集が、孫三郎の援助、上田の弟子の集まりである山南会の編集によって刊行された。孫三郎は巻頭に追悼文を寄稿した。<かつて自分は羽左衛門丈

孫三郎は、土田麦僊の七回忌法要に出席し、追悼記念集の刊行を発案した。そして、記念集が、孫三郎の援助、上田の弟子の集まりである山南会の編集によって刊行された。孫三郎は巻頭に追悼文を寄稿した。<かつて自分は羽左衛門丈 大原美術館のつくりは、石造りのように見える擬石を用いた鉄筋コンクリート造りのギリシャ神殿風で、正面入り口の両側には、虎次郎と美術館を設計した薬師寺主計が欧州で相談しながら購入したロダンの「洗礼者ヨハネ」と「カレーの市民」像が安置された。

大原美術館のつくりは、石造りのように見える擬石を用いた鉄筋コンクリート造りのギリシャ神殿風で、正面入り口の両側には、虎次郎と美術館を設計した薬師寺主計が欧州で相談しながら購入したロダンの「洗礼者ヨハネ」と「カレーの市民」像が安置された。

日本民藝館の一九三六年(昭和十一年)十月十四日の開館式に合わせて、孫三郎は上京するつもりであったが、都合により参列できなかった。しかし、約二週間遅れで日本民藝館を訪問した孫三郎は、豪農の石屋根の長門門(栃木県の日光街道沿いにあったものを移築)やそれに付随した母屋(日本民藝館の現西館、旧柳宗悦邸)の向いに建った民藝館(日本民藝館の現本館)の豪壮さに大いに満足した。

日本民藝館の一九三六年(昭和十一年)十月十四日の開館式に合わせて、孫三郎は上京するつもりであったが、都合により参列できなかった。しかし、約二週間遅れで日本民藝館を訪問した孫三郎は、豪農の石屋根の長門門(栃木県の日光街道沿いにあったものを移築)やそれに付随した母屋(日本民藝館の現西館、旧柳宗悦邸)の向いに建った民藝館(日本民藝館の現本館)の豪壮さに大いに満足した。