| 日本の本より (享保17年~安政3年) |

日本の本より (明治時代:1) |

日本の本より (明治時代:2) |

日本の本より (明治時代:3) |

|---|---|---|---|

| 日本の本より (明治時代:4) |

★★★★★★ | ★★★★★★ | ★★★★★★ | 日本の本より (大正時代) |

日本の本より (昭和時代) |

★★★★★★ | ★★★★★★ |

| 外国の人々(1868年以前) | 外国の人々(1868年以後) | ★★★★★★ | ★★★★★★ |

(明治時代:1) |

|---|

小島直記『人材水脈』日本近代化の主役と裏方 (中公新書)昭和五十八年八月十日発行 P.39~43 團 琢磨 先見の明「鉱山学」に志す 明治四年十一月、条約改正準備交渉のために岩倉大使一行がアメリカ丸でたったとき、公卿、大みょうの子弟、男女学生など五十四人が同行した。この中に旧黒田藩主の嗣子長知(ながとも)がはいっていた。長知には側近の家来を随行させようと重臣たちが考えたとき、父長溥(ながひろ)はその案を一しゅうした。「従来君子の関係のあった者を同行させれば、依然旧習にとらわれ、長知のためにもよろしくない。むしろ平素何の関係もなく、かつ前途有為の秀才を、学友という資格で、随行ではなく、同行させよ。長知は単に外国を見て知見を広めれば十分、少年には他日一技一能を会得させるべきである」 と、まことに新時代の黎明にふさわしい一大見識であったが、このことばによってどれほど大きな可能性が日本の歴史に加えられるか、そこまで正確な予測はできなかったであろう。その言葉によって選ばれた「前途有為の秀才」とは、金子堅太郎、團琢磨の二人であった。金子はハーバード大学で法律学を修め、伊藤博文の秘書官として大日本帝国憲法の起草に関与し、やがて伯爵・枢密顧問官となる。團はマサチューセッツ・インスティチュ―ㇳ・オブ・テクノロジーで鉱山学を修め、三井鉱山の近代的開発に成功して三井財閥のドル箱となし、やがて男爵・日本工業倶楽部理事長として日本財界をリードする。まさに「一技一能を会得」して歴史的存在となったのである。 ※この時、留学した人たちの中に津田 梅子がいた。 しかし、留学生に選ばれたとき、金子は十九歳(数え年)、團は十四歳で、本人たちにも自分の能力はわかっていなかった。ましてや金子の妹を團がもらい、二人が義兄弟になろうとは夢にも思わなかったであろう。 團は馬廻三百石の神屋宅之丞の四男、十三歳のとき元勘定奉行六百石取り團家に養子にいった。ところが秘蔵むすこで実家でもかわいがられていたから、なにか気に入らぬことがあるとすぐ家に帰りたい、という。そこで團家でも宝物のように大事にした。團はつけ物がきらいで、朝から魚がないと食事をしない。養母はいろいろと料理をととのえて、これがいいの、あれがいいのとご機嫌をとる。髪を梳(す)いてやり、着物をきせてやり、ふろにも入れてやる。金子がたずねると、琢磨少年は縮緬(ちりめん)の座ぶとにすわり、家来どもにかしずかれてごちそうを食べているところであった。藩の留学生として上京していたのが廃藩置県で学資を打ち切られ、司法省判事の学僕になって苦学していた金子青年は、團の若殿様ぶりにおどろいてしまった。 黒田長知、金子、團はおなじ船室に入れられ、長知は二段ベッドの上段、金子は下段、團はソファに寝たが、船が揺れて團はころげ落ち、あとは洋服、くつのまま板の間に毛布をかぶって寝た。「三日ほど何も食わない。これまでわがまま者といわれておった人が、西洋の船にのってだれもかすずくものがない。女中もおらなければ家来もおらぬ。わずかに一人ぼっちでしうからよほど苦しんだでしょう。それからだんだん日をふるにしたがって、ようやくはい出て飯を食うようになり洋服も着て歩くようになったが、こまったことには人につかえた経験がない。自分自身のことすら皆人にしてもらって、着物をきせてもらい、髪も梳いてもらたった若殿様であるから、旧君のお供をしておっても、旧君にかしずくということを知らない。僕は貧乏書生で苦労をしておったから、何もかも、くつみがきから着物の世話まで皆私がする。それで私もふ平であるが仕方がない。しかるに團は、僕にはそんなことはできぬというのです。二十五日間船の中で何もかも皆私にやらせて團はへい気でいる……」(『日本工業倶楽部二十五年史』下巻)と、この旅から六十一年たって、團が血盟団員のテロに倒れ、工業倶楽部で追悼晩餐会があった席上で金子は回想している。ノホホンとしている團少年を横目でにらみ、ブースカいいながらくつをみがいている堅太郎青年の姿が目に浮ぶようである。 彼らはボストンで勉強することとなり、長知とは別の下宿屋に一室を借りた。夜はダブルベッドにいっしょに寝る。金子團の無精にに閉口した。ワイシャツ、ハンカチ、くつ下などよごれものをそのまま押し入れにほうりこんでせんたくにも出さない。金子は注意した。 「ここには家来もいなければ女中もいない。自分のものは自分で始末せい。僕もやるから貴様もやれ」> 「そういうものか……」 團はいやいやながら整理にかかった。 大きな机を共同でつかったが、金子は自分の前を掃除し、團はしまい。そしてきたなくなると、何もかも金子の方に押しやる。金子は真ん中に板を立て、境界をつくった。 [これれからこっちは僕が整理する。そっちの方は君が勝手にしろ。これからこっちへはいるべからず」 二人は、旧岩国藩主の弟吉川重吉(十二歳)とその従者田中泰吉(十四歳)とともにグラマースクール(小学校)にはいったが、いずれも首席になった。ところが二年目に團がやめるといいだした。 「やめてどうする?」 「君はどうする?」 「僕はこれからハイスクールへいって、それから法科大学へいって法律をやる」 「僕は工科大学へいく」 「どうして?」 「僕は鉱山学士になる。鉱山堀りになる」 「それはよせ。鉱山堀りは武士のすべきことではない。貴様の父は筑前藩の財政の枢機をにぎる政治家だ。お前も政治学やれ」 「僕は政治はきらいだ。工科大学にはいって、鉱山のことを研究する」 「どいうわけで貴様はそんな考えをおこした?」 「調べてみると、日本は鉱物が多い。僕はアメリカで鉱山の学問をして帰って、金銀を掘ったり、石炭を掘って大いに地下の財宝を世にあらわす仕事をしたいと思う」 金子はびっくりしたが、やがてそのおどろきは尊敬にかわる。ちょうどこの話をしていたころ、故国では政府が三池鉱山を買収していた。それまでは民有で、柳河藩家老小野隆基はじめ、いろいろの人物が鉱区をもち、それがあちこちでたぬき堀りをやっていて紛争がたえず、政府でもこまって、総計四千九十一円六十五銭二厘で買い上げたのである。團はむろんそういうことは知らなかったが、その立志の年と三池鉱山官有の年が一致したのは不思議な偶然といえよう。やがて工学士になって明治十一年に帰国した團に福岡県令渡辺清は三池鉱山の調査をたのんだが、ちょうど流行病蔓延(まんえん)のときだったため團は一週間で逃げ帰ったので、渡辺県令は激怒したという。このときまでは團と三池とは縁がなかった。 ※プロフィル:福岡藩士の家に生れ,明治4四(1871) 年十三歳のとき,岩倉具視ら特命全権大使の欧米視察団に同行。そのままアメリカに在留し,マサチューセッツ工科大学鉱山学科を卒業,一八七八年帰国した。工部省鉱山局に勤務し,官営三池炭鉱に赴任,八十八年三池が三井に払下げられるとともに三井に入り,同炭鉱の近代化に努めた。 一九一四年三井合名理事長となり,三井財閥を工業中心の事業体に発展させた。さらに日本工業倶楽部理事長,日本経済連盟の会長など,昭和初期における財界の最高指導者として活躍したが,三井本館前で血盟団員の凶弾に倒れた。 2019.07.15 |

元来議会なるものは、言論を戦わし、事実と道理の有無を対照し、正邪曲直の区別を明らかにし、もって国家民衆の福利を計るがために開くのである。しかして投票の結果が、いかに多数でも、邪を転じて正となし、曲を変じて直となす事はできない。故に事実と道理の前には、いかなる多数党といえども屈従せざるを得ないのが、議会本来の面目であって、議院政治が国家人民の利福を増進する大根本は、実にこの一事にあるのだ。しかるに……表決において多数さえ得れば、それで満足する傾きがある。すなわち議事堂はなばかりで実は表決堂である。

元来議会なるものは、言論を戦わし、事実と道理の有無を対照し、正邪曲直の区別を明らかにし、もって国家民衆の福利を計るがために開くのである。しかして投票の結果が、いかに多数でも、邪を転じて正となし、曲を変じて直となす事はできない。故に事実と道理の前には、いかなる多数党といえども屈従せざるを得ないのが、議会本来の面目であって、議院政治が国家人民の利福を増進する大根本は、実にこの一事にあるのだ。しかるに……表決において多数さえ得れば、それで満足する傾きがある。すなわち議事堂はなばかりで実は表決堂である。

(憲政の危機)

11月20日埼玉県に生まれる。新聞記者をへて、第一議会より終生衆議院の議席にあり、つねに軍閥、官僚政治を攻撃し、普選運動・護憲運動の立役者であった。 *桑原武夫編『一日一言』―人類の知恵―(岩波新書)P.192 |

小島直記『人材水脈』日本近代化の主役と裏方(中公新書)昭和五十八年八月十日発行 P.239~243

八代 六郎 「真の序」知る老提督

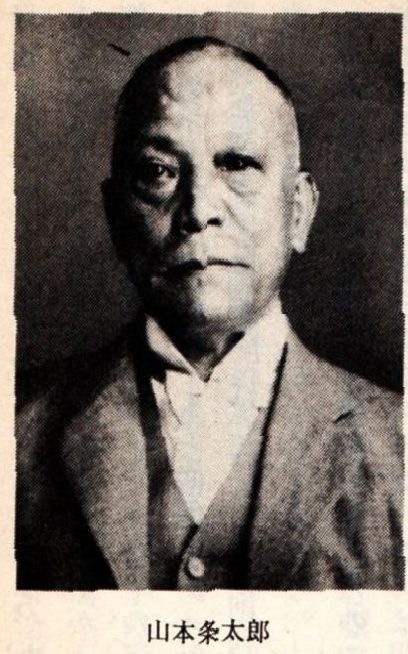

小泉三申は「軍人方面に結識する必要を感じ、海軍の八代(六郎)、秋山(真之)、陸軍の田中(義一)、宇都宮(太郎)、この人々に着目して交わりを通じ」たが、この中もっとも親しくなったのは田中義一であった。第一旅団長時代の少将田中を政友会総裁原敬に結びつけ、やがて原内閣の陸相、政友会総裁、田中内閣成立の手引き役をつとめるのは三申である。しかし、どういう理由で田中と特に親密になり、他の人びととはそれほどでなかったかは、三申も語っておらず、推測はむずかしい。 ただ筆者がひそかに思うことは、たとえば田中の過去に、三申自身のものと共通する体験があったことである。田中は十三歳のとき小学校の「授業生」となり、十九歳で他家の玄関番をしながら『資治通鑑』三百五十数巻を読破し、これを抄写した唐紙は六十センチ以上に達したという。三申も授業生をし、教養の基礎、その身につけ方も田中に似ていた。「策士」三申が自ら軍人成長株に近づくのである以上、そこに功利的打算がなかったとはいえないであろうが、しかもなお彼等を結びつけたものは、相似た過去をもつ同志としてのなつかしさ、心のバイブレーションというものではなかったか。 ところで、三申とは浅かった八代 六郎にも「結識」に関する逸話が残っている。大正十二年――といえば、八代は六十三歳、すでに大隈内閣の海軍大臣、第二艦隊司令長官、佐世保市鎮守府司令長官をへて男爵を授けられ、七年海軍大将に昇進、軍事参議官として重きをなしていたときである。ある一夜、青年学者安岡正篤と自宅において酒をくみ交すうち、談たまたま陽明学の問題に及んで、意見が対立した。安岡正篤はこのとき二十六歳、金鶏園内に東洋思想研究所を設立し、後藤文夫、松本学、湯沢三千雄などエリート官僚の来訪も繁くなり、大川周明、永田秀次郎と拓殖大学東洋思想講座講師に招聘され、青年学徒の尊敬を一身に集めていたときである。すでに前年には『王陽明の研究』も刊行されていた。いかに相手が男爵海軍大将という大物であろうとも、学説、所信をまげるわけにはゆかない。堂々と真正面から、老提督の見解に反駁した。 席には酒が出されていた。両者ともに斗酒なお辞せずという酒豪である。酔うどころか、飲めば飲むほど頭がさえて議論いよいよ白熱、夕方五時ころにはじまって十二時になってもおわらない。そのとき八代夫人が姿を見せ、安岡青年に、 「あなた、もうお帰りください」 といった。すでに二人で五升平げており、夫人は老齢の夫の健康を案じたのである。帰ろうとすると、老提督は、 「逃げるか!」 と叱咜した。無論、逃避退散するのではない。一週間後に再会、その間熟慮反省して、まちがっていた方が弟子入りをし、相手を床の間を背にすわらせて奉ろう、という約束になった。 一週間後、八代大正は紋服に改めて安岡家を訪ね、弟子入りをするといった。 「ご冗談でしょう」 「冗談じゃない」 老提督はあくまでも真剣で、それからは三十七歳も年下の安岡を「先生」と呼び、宴席においてもかならず下座につき、昭和五年に死ぬまで師の礼をとりつづけたのであった。「長幼序あり」というのが東洋道徳の基本である。しかし学問、真理の前には階級、職業、年齢など問題にしないことこそ本当の「序」――人間の生き方、結びつき方である。これが老提督の思想であり行動方式であったと思われるが、この壮快な一挿話は、おのずと昭和初年における将軍たちの思想、行動方式を連想させるのである。 昭和六年秋「十月事件」がおきた。中野雅夫著『橋本中佐の手記』によれば、「決行計画は一夜にして政府機能を撲滅し、之れに代るべき政府者に大命降下を奏請するにあり、之が為に各大臣、政党首領、某某実業家、元老、内相、宮相等を一時に殺戩(さつせん、殺しほろぼす)し、陸軍高級者は監禁乃至殺戩し、之に使用する兵力は歩兵二十三連隊、機関銃六十丁、毒瓦斯、爆弾、飛行機等なり……」という物騒なクーデター計画で、少壮軍人有志の桜会リーダー橋本欣五郎、長勇(ちょう いさむ)ら中堅将校が中心となり、大川周明ら民間人も加わり、在京部隊の青年将校も軍隊をひきいて参加することになっていた。 ところがその計画は世間に知れ、橋本日記も「遂に宮内次官陸軍省に来り此旨を告げ、制止を乞ひたるなり。……十月十六日(十七日?)夜八時頃陸軍省陸相官邸に於て三長官其他軍首脳部集り此事件に就いて会議す>と書いている。「其夜予は将来の兵器の分配場所偵察の為各料理屋を転転とし夜三時頃築地金竜に至る。長、田中あり、突然三時過大木憲兵少佐より後刻下士官を貴官等を逮捕に向はすべく伝ふ。……夜三時ころ憲兵曹長以下数名来り憲兵隊へ連行を乞ふ」。 ところが、連行はされたものの、決して「犯人」あつかいでなかったことは、たとえば橋本らのシンパであった内田絹子の談話が物語る。「八時ごろ自動車が家の前で停ったので、そら来た、と思ったところ憲兵隊の小使いが長勇さんの名刺をもってきて、クシとタオルと石けん、それに歯ブラシを三人分持ってこいということである。……(憲兵隊長)官舎前で自動車をおりて門をはいると憲兵が二人ピストルを持って隠れていた。部屋に入ってみると憲兵隊の奥さんとお嬢さんが橋本さんらに給仕をしている。……翌日分散した情報がはいった。数日して金竜亭の女将がきて、橋本さんから芸者を三人つれてこい、と連絡があった。ちょうど松タケをもらっていたので松タケ御飯をたき、芸者をつれて千葉稲毛の海気館にいった。橋本さんは立派な部屋で習字をしていた」(前掲書) そういう優遇だけにとどまらず、彼等首謀者は謹慎させられただけで、処分らしいことは行われなかった。彼等の背景に、社会腐敗、政党の堕落=政治の貧困があったにせよ、天皇の軍隊を私兵化し、首相以下を殺害しようと企てることは、国家の法秩序無視、軍規の紊乱であったにもかかわらず、陸軍首脳部の将官たちは、これほどまでの寛大さ、わけ知りぶりを示したのであった。「問題は事件そのものや処分にあるのではなく、政治的欠陥、腐敗、国民的困窮にあるのだから、この原因をとり除かない限り処分しようがしまいが起るべき事件は起こるものだ」と中野雅夫はいうが、しかしこの無法の容認が、同種事件続発の誘因をなしたことは否定できない。このような法秩序を無視してまでの後進への譲歩、媚態は、八代六郎の親和とは似て非なるもの、「万機公論」の提唱者横井小楠が横死して六十二年目に、「問答無用」のテロリズムを復活させたのであった。老将軍らのわけ知り顔、寛大さ、「理念なき親和」には歴史を後退させる力しかなかったのである。 2019.07.19 |

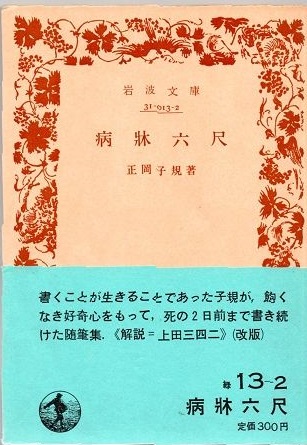

小島直記『人材水脈』日本近代化の主役と裏方 (中公文庫)昭和五十八年八月十日発行 P.224~228 より 三宅 雪嶺 スゴ味のきいた筆誅 『日本』時代の雪嶺三宅雄二郎については、長谷川 如是閑や古島 一雄が語っている。如是閑の入社は、正岡子規の没した翌三十六年というから、このときの雪嶺は四十四歳、原稿は家で毛筆で書き、それを自分でもってきた。いつも角帯の着ながし、羽織をきないことが多く、頬ヒゲをのばし、髪は七分刈。急ぎ足で入ってきて、決して椅子につかず、つっ立って雑誌を読みながらゲラ刷を待っている。彼は校正も自分でやった。ときどきドモった口で、一言二言いって皆を笑わせた。 彼の「不得要領」は評判であった。何をきいても、ことさらドモったように、ウウウというだけで、決してはっきり可否をいわないからである。それをみなは彼の文章の口調をまねて、「何何するも可、せざるも可」といっていた(如是閑『ある心の自叙伝』)。 半面、原稿については厳格をきわめ、一字一句精苦の結晶である。もともと遅筆の上に、想をこらし、句をねるのでときどき締切りに間にあわない。あるとき古島一雄は、他の原稿で間にあわせ、雪嶺のものはデスクにしまいこんでいた。雪嶺は、いくら待ってもゲラ刷が出ないので、しょく字室に催促にいき、そんな原稿はきていないといわれ、古島に原稿の返却をもとめた。 「明日にまわすから、このままにしてあずかっておく」 「いや、明日もってくるからぜひ返してくれ」 その翌日返された原稿には、さらに添削の跡があった。「この苦心惨憺を経ればこそ、あの名文章ができるのだ。いわゆる名工の苦心だ」と古島は感嘆している。 遺憾ながら、筆者にはその「名文章」がむずかしすぎる。雪嶺三十四歳の作『王陽明』に接したときは、鼻血が出るようなおもいをした。とくに縦横に引用された漢文には長大息した。そういうわけで、あまり多くの文章は読んでいないけれども、その一部分にふれた印象だけでも「スゴい」というおもいは誇張でなくて実感である。 かつて、板垣 退助洋行問題というのがあった。自由党結成(明治十五年)直後、出所上明(じつは三井)の旅費をもらって外遊し、党内の馬場辰猪などから猛反撃をうけた。とくにその動機について、たとえば阿部 真之助が戦後において「彼が党の分裂を代価に払ってまで、洋行を固執しなければならないわけは、いまでもわからない」(『近代政治家評伝』)と書いた事件である。 ところが雪嶺は、「各地方における自由党員の鎮圧はいよいよ厳を加へ、寸毫も仮借する所なし。……板垣は政治運動を継続するの困難を感ぜる際後藤より洋行を勧められ、渡りに船とし、旅費の出所の如き、深く問はず……文明の政治を探討せんことを希ふ」(『同時代史』第二巻、傍点引用者)と書いている。「渡りに船と」は、比喩というよりはむしろ心理描写である。板垣の胸中を見透して、そのおく底のものをグイとつかみだいしたような感じがする。その切れ味はこちらをドキとさせる。新聞社内のつきあいにおいて、「するも可、せざるも可」の不得要領をしめしていたのは、まさに対照的、対極的なスゴ味が出ている。 これは、幸徳 秋水著『キリスト抹殺論』に書いてやった序文には、もっとはっきり出ている。秋水は四十三年春、湯河原でこれを書き、六月逮捕、十二月公判終了、原稿完成、翌年一月死刑を執行された。「秋水に死刑の宣告の下つた翌日……序を執筆、内務省より掲載を禁ぜられる」(『同時代史』第六巻、三宅雪嶺年譜)。 大逆事件の首魁の本に序文を書いてやる、ということ自体が、すでに相当の覚悟を要する。雪嶺は五十二歳、思想的には秋水と反対で、同志的義務感に殉ずる必要もなかった。それをあえてした。そして、たとえばその一節に、「秋水は既に国家に在りてはふ忠、剰へ大不忠。家族に在りて不孝、剰へ大不孝。不忠不孝のなに於て死を求めて死に就く。悪とせんか、愚とせんか、誠に適当なる形容詞なきに苦しむも、窮鼠と社鼠と孰か択ぶべしとする」(傍点引用者)という表現は、ズバリと「何か」を斬り捨てている。その「なにか」とは「窮鼠」「社鼠」の用語から、推測もむずかしくない。とくに「社鼠」とは、「やしろに巣くうねずみ」の意味から転じて、「主君の側にいる小人のたとえ」である。「窮鼠」が秋水ならば、「社鼠」は体制側のエリートたち、ぬくぬくと肥えふとる元勲や閣僚たちを諷するものである。そういう連中と秋水を対比した場合、人間の生き方としてどちらが「悪」か「愚」かわからない、といっているのである。まことに痛烈無比、腐敗した特権階級へのいのちがけの筆誅であったといえる。秋水は「先生の慈悲実に骨身にしみて嬉しく何となく暗涙が催された。僕はこの引導により十分の歓喜満足をもって成仏する」と高嶋米峰あての手紙に書いたのである。 大正十二年雪嶺六十四歳のとき、雑誌『我観』創刊(第一号は十月十五日)、十五年一月から同誌上に「同時代観」第一篇「万延元年」をのせ、以後二十年間つづけて「昭和二十年」におよんだ(のち『同時代史』と改めて六巻刊行)。この間に長男の上慮の事故死(六十九歳のとき)、長女(中野 正剛妻)の病死(七十五歳のとき)、妻竜子(花圃)の病死(八十四歳のとき)、女婿中野の自刃(同)のほか、空襲、病気もおそったが、その筆をうばうことはできなかった。そしてライフワークとよぶにふさわしいこの仕事を完成してもなお闘志満々、新たに長篇をはじめようとした。「構想は頭の中に去来して居り、両手で頬を押さえて日当たりの良い所にすわって想を練るのが普通であった」よ孫中野泰雄は書いている。 二十一年二十五日、約二時間、床の上に横臥したまま「文化創造への参照」の冒頭部分を口述し、「十四枚、(注、二百字)もうそんなになったのかと、うれしそうであった。しかし翌日二時ごろから容態一変、深い眠りに入ったままついに覚めなかった。文字どおり眠るような大往生」であった。如是閑は「このように雪嶺の生涯は郷里(注、金沢)の白山を象徴したと思われる雪嶺のなにふさわしい孤高の生涯であったが、彼の周囲からは古島一雄、内藤 湖南、田岡 嶺雲、国府 犀東らの人材が輩出した。かくいう筆者もその一人である。孤高ではあったが、数多い同志、友人後進を、そして愛読者を持った生涯はまた幸福であったといえないこともなかろう」と書いている。「いえないこともなかろう」どころか、これこそ文人の本懐ではないか、と筆者は考える。

谷沢 永一著『百言百話』明日への知恵(中公新書) 昭和60年2月25日発行 P.130~131 人は善くも言われ、悪くも言われるのがよい 三宅 雪嶺『世の中』 三宅 雪嶺の話術は淡々として平易であるが、実は人を鼓舞するところもっとも深い。読者の気宇を高めるというはなはだ難しい効能においては、近代のあらゆる著作家を見渡したところ、三宅雪嶺と幸田露伴をもって双璧と見做してよいであろう。 雪嶺は世の『毀誉褒貶』に思いを致し、「毀誉褒貶の巷に立ち、善くも言われ、悪くも言われるのは性格を鍛錬するに与かって居る」と断言する。 そして「評判は何でも宜い、俺は俺のなす所さえ為せば宜いと云うのは、其(その)評判が利害に関係せぬ限りに於てである。一旦、利害に関係すれば其恐るる事、虎よりも甚だしい」という調子で、雪嶺の真骨頂は温和の辛辣にある。 雪嶺の一大特色は人間の生涯を、有為転変の連続として見る視野の大きさである。――「人は善くも言われ、悪くも言われるのがよい。善くも言わるる事に慣れたものは少しばかり悪く言われて腹立て愚を現す事がある。悪く言われ続いた者は僻んで善い事を為なくなる」 しかし「人の一生は種々の波瀾がある、己一身は同一種の人物であるが、世間との関係が様々に変ずる」。この「世間との関係」こそが褒貶問題の起源なのだ。 結局のところ人間は誰でも、「時として善く言われ時として悪く言われる」ものなので、悪く言われるのをわれるのを完全に防ぐ方法は見出し難い。 だが、「人の噂も七十五日、善く言われたとて当てにならず、悪く言われたとて当てにならぬ。が、煙の起るのはただでは起きぬ、当てにならぬ所に何事かある」。それは自分が無意識のうちに、煽いだ火種に基くに違いない。 恐らく人間は初め悪く言われて、当初は不可解であった理由を探り当てようと、努力するうちに成長するのであろう。同時にまたいかなる悪口にも退かず、毅然として動かぬ度胸も必要である。「評判ばかり心配するのも変なものである」と見る雪嶺は、「錬磨に錬磨する間に自然に兼合(かねあい)が出来る」のだと説く。

プロフィル:(1860年~1945)哲学者・評論家。歌人三宅 花圃(みやけ かほ)の夫。石川県生。なは雄二郎。東大卒。志賀重昂(しが しげたか)らと政教社を結成し、雑誌「日本人」を創刊。国粋主義に基づく社会批判を行なう一方、哲学的な著述でもなをあらわし、「中央公論」等諸誌に多彩な論説を発表した。のち政教社を離れ、中野 正剛と「我観」を創刊した。文化勲章受章。回想録『同時代史』等著書多数。

※参考図書:小島 直記著『志に生きた先師たち』(新潮社)P.182~187 第二十七話 いのちがけの筆誅

谷沢永一著『百言百話』明日への知恵(中公新書) 昭和60年2月25日発行 P.160~161 兵は拙速を尚ぶと云うが、兵のみでなはない。多くの事は拙速を貴んで居る。巧みでも遅くては必要がなくなって仕舞う。熟考の上でとか、篤と考えてとか云う事はせぬ方に慣れを作るが宜い 三宅 雪嶺『世の中』

参考:「兵は拙速なるを聞くも、未だ巧久なる賭ざるなり。」(読み下し)。 戦争には拙速――まずくともすばやくやる――というのはあるが、巧久――うまく長びく――という例はまだ無い。(口語訳) 『孫 子』(岩波文庫)金谷 治訳注 1984年6月20日 第24刷発行 P.28

「熟考と速断」と題するこの文章は、「考え過ごしては事は出来ぬ」との小見出しを掲げて、次の如く悠然と雪嶺調に説き始める。 ――「無鉄砲とか、盲滅法とか云う事は、皆な悪い事になって居る。後悔先に立たぬとも謂う。或は此類の事を板鼻主義となづける。板塀に鼻が閊えるまで先が分からぬのを意味するのである。向う見ずは実に危険至極である。が、危険として考え過ぎると、事が出来なくなる。熟考の上でとか、篤と考えてとか云う事を言うが、其割合に事が能く行くとも限らぬ」。つまり「熟考」は、要するにわが国で特に頻用される逃口上で、"当り障りなく"を第一に念じての拒絶である。個人間の場合だったら有無相通じて結構でもあろうが、この牢固たる習慣が公機関に持ち込まれると支障を来たす。 ――「役所の事務の運ばぬのは様々の事情もあるが、是等の事が与って居らぬとはせぬ。漢字等閑(なおざり)にせぬと云うのではあるが、成る可く判断を避けようと云うに過ぎぬ」。出来れば難題を自分以外の者に押しつけ、判断の責任を慎重に免れようと企る。仮にある判断が正しくて効果を挙げても、役所の機構ではどのようにも顕彰されず、失敗のみが大きく取り上げられるのだから、誰もが石橋を叩いてそれども渡らぬ。 いずれにせよ「判断を延ばすのは悪い習慣である。速かに判断を下すと重味がないような懸念をする」。そのような「慎重の態度」よりも、事態を打破するための巧みな方法が別に控えている。 ――「無鉄砲だの盲滅法だのと云うのは悪い事になって居るが、時に依るとそれで勝つ事もある。あれの無鉄砲には適わぬ盲蛇に怖じぬで致し方がないとか言って、開けて通すような場合もある」。人間の長い一生にうちには、何回か「無鉄砲」で事を裁決せねばならず、その勘が働かなくては進歩も成功も望めぬであろう。 2010.03.02 |

▼後世への最大遺物 ▼デンマルク国の話(以上は岩波文庫一冊にまとめられています。

はしがき この小冊子は、明治二十七年七月相州箱根駅において開設せられしキリスト教徒第六夏期学校において述べし余《よ》の講話を、同校委員諸子の承諾を得てここに印刷に附せしものなり。 事、キリスト教と学生とにかんすること多し、しかれどもまた多少一般の人生問題を論究せざるにあらず、これけだし余の親友京都便利堂主人がしいてこれを発刊せしゆえなるべし、読者の寛容を待つ。 明治三十年六月二十日 東京青山において 内村鑑三 再版に附する序言 一篇のキリスト教的演説、別にこれを一書となすの必要なしと思いしも、前発行者の勧告により、印刷に附して世に公《おおやけ》にせしに、すでに数千部を出《いだ》すにいたれり、ここにおいて余はその多少世道人心を裨益《ひえき》することもあるを信じ、今また多くの訂正を加えて、再版に附することとはなしぬ、もしこの小冊子にしてなお新福音を宣伝するの機械となるを得ば余《よ》の幸福何ぞこれに如《し》かん。 明治三十二年十月三十日 東京角筈村において 内村鑑三 この講演は明治二十七年、すなわち日清戦争のあった年、すなわち今より三十一年前、私がまだ三十三歳の壮年であったときに、海老な《えびな》弾正《だんじょう》君司会のもとに、箱根山上、蘆の湖の畔《ほとり》においてなしたものであります。その年に私の娘のルツ子が生まれ、私は彼女を彼女の母とともに京都の寓居に残して箱根へ来て講演したのであります。その娘はすでに世を去り、またこの講演を一書となして初めて世に出した私の親友京都便利堂主人中村弥左衛門君もツイこのごろ世を去りました。その他この書成って以来の世の変化は非常であります。多くの人がこの書を読んで志を立てて成功したと聞きます。その内に私と同じようにキリスト信者になった者もすくなくないとのことであります。そして彼らの内にある者は早くすでに立派にキリスト教を「卒業」して今は背教者をもって自から任ずる者もあります。またはこの書によって信者になりて、キリスト教的文士となりて、その攻撃の鉾《ほこ》を著者なる私に向ける人もあります。実に世はさまざまであります。そして私は幸いにして今日まで生存《いきなが》らえて、この書に書いてあることに多く違《たが》わずして私の生涯を送ってきたことを神に感謝します。この小著そのものが私の「後世への最大遺物」の一つとなったことを感謝します。「天地無始終《てんちしじゅうなく》、人生有生死《じんせいせいしあり》」であります。しかし生死ある人生に無死の生命を得るの途が供えてあります。天地は失《う》せても失せざるものがあります。そのものをいくぶんなりと握るを得て生涯は真の成功であり、また大なる満足であります。私は今よりさらに三十年生きようとは思いません。しかし過去三十年間生き残ったこの書は今よりなお三十年あるいはそれ以上に生き残るであろうとみてもよろしかろうと思います。終りに臨《のぞ》んで私はこの小著述をその最初の出版者たる故中村弥左衛門君に献じます。君の霊の天にありて安からんことを祈ります。 大正十四年(一九二五年)二月二十四日 東京市外柏木において 内村鑑三 夏期演説 後世への最大遺物 第一回 時は夏でございますし、処《ところ》は山の絶頂でございます。それでここで私が手を振り足を飛ばしまして私の血に熱度を加えて、諸君の熱血をここに注ぎ出すことはあるいは私にできないことではないかも知れません、しかしこれは私の好まぬところ、また諸君もあまり要求しないところだろうと私は考えます。それでキリスト教の演説会で演説者が腰を掛けて話をするのはたぶんこの講師が嚆矢《こうし》であるかも知れない(満場大笑)、しかしながらもしこうすることが私の目的に適《かな》うことでございますれば、私は先例を破ってここであなたがたとゆっくり腰を掛けてお話をしてもかまわないと思います。これもまた破壊党の所業だと思《おぼ》し召されてもよろしゅうございます(拍手喝采)。 そこで私は「後世への最大遺物」という題を掲げておきました。もしこのことについて私の今まで考えましたことと今感じますることとをみな述べまするならば、いつもの一時間より長くなるかも知れませぬ。もし長くなってつまらなくなったなら勝手にお帰りなすってください、私もまたくたびれましたならばあるいは途中で休みを願うかも知れませぬ。もしあまり長くなりましたならば、明朝の一時間も私の戴いた時間でございますからそのときに述べるかも知れませぬ。ドウゾこういう清い静かなところにありまするときには、東京やまたはその他の騒がしいところでみな気の立っているところでするような騒がしい演説を私はしたくないです。私はここで諸君と膝を打ち合せて私の所感そのままを演説し、また諸君の質問にも応じたいと思います。 この夏期学校に来ますついでに私は東京に立ち寄り、そのとき私の親爺《おやじ》と詩の話をいたしました。親爺が山陽《さんよう》の古い詩を出してくれました。私が初めて山陽の詩を読みましたのは、親爺からもらったこの本でした(本を手に持って)。でこの夏期学校にくるついでに、その山陽の本を再《ふたた》び持ってきました。そのなかに私の幼《ちい》さいときに私の心を励ました詩がございます。その詩は諸君もご承知のとおり山陽の詩の一番初めに載《の》っている詩でございます、「十有三春秋《じゅうゆうさんしゅんじゅう》、逝者已如水《ゆくものはすでにみずのごとし》、天地無始終《てんちしじゅうなく》、人生有生死《じんせいせいしあり》、安得類古人《いずくんぞこじんにるいして》、千載列青史《せんざいせいしにれっするをえん》」。有名の詩でございます、山陽が十三のときに作った詩でございます。それで自分の生涯を顧みてみますれば、まだ外国語学校に通学しておりまする時分《じぶん》にこの詩を読みまして、私も自《おのず》から同感に堪《た》えなかった。私のようにこんなに弱いもので子供のときから身体《からだ》が弱《よお》うございましたが、こういうような弱い身体であって別に社会に立つ位置もなし、また私を社会に引ッ張ってくれる電信線もございませぬけれども、ドウゾ私も一人の歴史的の人間になって、そうして千載青史に列するを得《う》るくらいの人間になりたいという心がやはり私にも起ったのでございます。その欲望はけっして悪い欲望とは思っていませぬ。私がそのことを父に話し友達に話したときに彼らはたいへん喜んだ。「汝にそれほどの希望があったならば汝の生涯はまことに頼もしい」といって喜んでくれました。ところがふ意にキリスト教に接し、通常この国において説かれましたキリスト教の教えを受けたときには、青年のときに持ったところの千載青史に列するを得んというこの欲望が大分なくなってきました。それで何となく厭世的《えんせいてき》の考えが起ってきた。すなわち人間が千載青史に列するを得んというのは、まことにこれは肉欲的、ふ信者的、heathen《ヒーゼン》 的の考えである、クリスチャンなどは功みょうを欲することはなすべからざることである、われわれは後世になを伝えるとかいうことは、根コソギ取ってしまわなければならぬ、というような考えが出てきました。それゆえに私の生涯は実に前の生涯より清い生涯になったかも知れませぬ。けれども前のよりはつまらない生涯になった。マーどうかなるだけ罪を犯さないように、なるだけ神に逆らって汚《けが》らわしいことをしないように、ただただ立派にこの生涯を終ってキリストによって天国に救われて、未来永遠の喜びを得んと欲する考えが起ってきました。 そこでそのときの心持ちはなるほどそのなかに一種の喜びがなかったではございませぬけれども、以前の心持ちとは正反対の心持ちでありました。そうしてこの世の中に事業をしよう、この世の中に一つ旗を挙げよう、この世の中に立って男らしい生涯を送ろう、という念がなくなってしまいました。ほとんどなくなってしまいましたから、私はいわゆる坊主臭い因循的《いんじゅんてき》の考えになってきました。それでまた私ばかりでなく私を教えてくれる人がソウでありました。たびたび……ここには宣教師はおりませぬから少しは宣教師の悪口をいっても許してくださるかと思いまするが……宣教師のところに往《い》って私の希望を話しますると、「あなたはそんな希望を持ってはいけませぬ、そのようなことはそれは欲心でございます、それはあなたのまだキリスト教に感化されないところの心から起ってくるのです」というようなことを聞かされないではなかった。私は諸君たちもソウいうような考えにどこかで出会ったことはないことはないだろうと思います。なるほど千載青史に列するを得んということは、考えのいたしようによってはまことに下等なる考えであるかも知れませぬ。われわれがなをこの世の中に遺《のこ》したいというのでございます。この一代のわずかの生涯を終ってそのあとは後世の人にわれわれのなを褒め立ってもらいたいという考え、それはなるほどある意味からいいますると私どもにとっては持ってはならない考えであると思います。ちょうどエジプトの昔の王様が己《おの》れのなが万世に伝わるようにと思うてピラミッドを作った、すなわち世の中の人に彼は国の王であったということを知らしむるために万民の労力を使役して大きなピラミッドを作ったというようなことは、実にキリスト信者としては持つべからざる考えだと思われます。有名な天下の糸平が死ぬときの遺言《ゆいごん》は「己れのために絶大の墓を立てろ>ということであったそうだ。そうしてその墓には天下の糸平と誰か日本の有名なる人に書いてもらえと遺言した。それで諸君が東京の牛《うし》の御前《ごぜ》に往《い》ってごらんなさると立派な花崗石《かこうせき》で伊藤博文さんが書いた「天下之糸平」という碑が建っております。それは、その千載にまで天下の糸平をこの世の中に伝えよというた糸平の考えは、私はクリスチャン的の考えではなかろうと思います。またそういう例がほかにもたくさんある。このあいだアメリカのある新聞で見ましたに、ある貴婦人で大金持の寡婦《やもめ》が、「私はドウゾ死んだ後に私のなを国人に覚えてもらいたい、しかし自分の持っている金を学校に寄附するとかあるいは病院に寄附するとかいうことは普通の人のなすところなれば、私は世界中にないところの大なる墓を作ってみたい、そうして千載に記憶されたい」という希望を起した。先日その墓が成ったそうでございます。ドンナに立派な墓であるかは知りませぬけれども、その計算に驚いた、二百万ドルかかったというのでございます。二百万ドルの金をかけて自分の墓を建ったのは確かにキリスト教的の考えではございません。 しかしながらある意味からいいますれば、千載青史に列するを得んという考えは、私はそんなに悪い考えではない、ないばかりでなくそれは本当の意味にとってみまするならば、キリスト教信者が持ってもよい考えでございまして、それはキリスト信者が持つべき考えではないかと思います、なお、われわれの生涯の解釈から申しますると、この生涯はわれわれが未来に往く階段である。ちょうど大学校にはいる前の予備校である。もしわれわれの生涯がわずかこの五十年で消えてしまうものならば実につまらぬものである。私は未来永遠に私を準備するためにこの世の中に来て、私の流すところの涙も、私の心を喜ばしむるところの喜びも、喜怒哀楽《きどあいらく》のこの変化というものは、私の霊魂をだんだんと作り上げて、ついに私は死なない人間となってこの世を去ってから、もっと清い生涯をいつまでも送らんとするは、私の持っている確信でございます。しかしながらそのことは純粋なる宗教問題でございまして、それは私の今晩あなたがたにお話をいたしたいことではございません。 しかしながら私にここに一つの希望がある。この世の中をズット通り過ぎて安らかに天国に往き、私の予備学校を卒業して天国なる大学校にはいってしまったならば、それでたくさんかと己れの心に問うてみると、そのときに私の心に清い欲が一つ起ってくる。すなわち私に五十年の命をくれたこの美しい地球、この美しい国、この楽しい社会、このわれわれを育ててくれた山、河、これらに私が何も遺さずには死んでしまいたくない、との希望が起ってくる。ドウゾ私は死んでからただに天国に往くばかりでなく、私はここに一つの何かを遺して往きたい。それで何もかならずしも後世の人が私を褒めたってくれいというのではない、私の名誉を遺したいというのではない、ただ私がドレほどこの地球を愛し、ドレだけこの世界を愛し、ドレだけ私の同胞を思ったかという記念物をこの世に置いて往きたいのである、すなわち英語でいう Memento《メメント》 を残したいのである。こういう考えは美しい考えであります。私がアメリカにおりましたときにも、その考えがたびたび私の心に起りました。私は私の卒業した米国の大学校を去るときに、同志とともに卒業式の当日に愛樹を一本校内に椊えてきた。これは私が四年も育てられた私の学校に私の愛情を遺しておきたいためであった。なかには私の同級生で、金のあった人はそればかりでは満足しないで、あるいは学校に音楽堂を寄附するもあり、あるいは書籍館を寄附するもあり、あるいは運動場を寄附するもありました。 しかるに今われわれは世界というこの学校を去りまするときに、われわれは何もここに遺さずに往くのでございますか。その点からいうとやはり私には千載青史に列するを得んという望みが残っている。私は何かこの地球に Memento を置いて逝《ゆ》きたい、私がこの地球を愛した証拠を置いて逝きたい、私が同胞を愛した記念碑を置いて逝きたい。それゆえにお互いにここに生まれてきた以上は、われわれが喜ばしい国に往くかも知れませぬけれども、しかしわれわれがこの世の中にあるあいだは、少しなりともこの世の中を善くして往きたいです。この世の中にわれわれの Memento を遺して逝きたいです。有名なる天文学者のハーシェルが二十歳ばかりのときに彼の友人に語って「わが愛する友よ、われわれが死ぬときには、われわれが生まれたときより、世の中を少しなりともよくして往こうではないか」というた。実に美しい青年の希望ではありませんか。「この世の中を、私が死ぬときは、私の生まれたときよりは少しなりともよくして逝こうじゃないか」と。ハーシェルの伝記を読んでごらんなさい。彼はこの世の中を非常によくして逝った人であります。今まで知られない天体を全《まった》く描いて逝った人であります。南半球の星を、何年間かアフリカの希望峰椊民地に行きまして、スッカリ図に載せましたゆえに、今日の天文学者の知識はハーシェルによってドレだけ利益を得たか知れない。それがために航海が開け、商業が開け、人類が進歩し、ついには宣教師を外国にやることが出き、キリスト教伝播の直接間接の助けにどれだけなったか知れませぬ。われわれもハーシェルと同じに互いにみな希望 Ambition《アムビション》 を遂《と》げとうはございませぬか。われわれが死ぬまでにはこの世の中を少しなりとも善くして死にたいではありませんか。何か一つ事業を成し遂げて、できるならばわれわれの生まれたときよりもこの日本を少しなりともよくして逝きたいではありませんか。この点についてはわれわれ皆々同意であろうと思います。 それでこの次は遺物のことです。何を置いて逝こう、という問題です。何を置いてわれわれがこの愛する地球を去ろうかというのです。そのことについて私も考えた、考えたばかりでなくたびたびやってみた。何か遺したい希望があってこれを遺そうと思いました。それで後世への遺物もたくさんあるだろうと思います。それを一々お話しすることはできないことでございます。けれども、このなかに第一番にわれわれの思考に浮ぶものからお話しをいたしたいと思います。 後世へわれわれの遺すもののなかにまず第一番に大切のものがある。何であるかというと金です。われわれが死ぬときに遺産金を社会に遺して逝く、己の子供に遺して逝くばかりでなく、社会に遺して逝くということです、それは多くの人の考えにあるところではないかと思います。それでソウいうことをキリスト信者の前にいいますると、金《かね》を遺すなどということは実につまらないことではないかという反対がジキに出るだろうと思います。私は覚えております。明治十六年に初めて札幌から山男になって東京に出てきました。その時分に東京には奇体《きたい》な現象があって、それをなづけてリバイバルというたのです。その時分私は後世に何を遺さんかと思っておりしかというに、私は実業教育を受けたものであったから、もちろん金を遺したかった、億万の富を日本に遺して、日本を救ってやりたいという考えをもっておりました。自分には明治二十七年になったら、夏期学校の講師に選ばれるという考えは、その時分にはチットもなかったのです(満場大笑)。金を遺したい、金満家になりたい、という希望を持っておったのです。ところがこのことをあるリバイバルに非常に熱心の牧師先生に話したところが、その牧師さんに私は非常に叱られました。「金を遺したい、というイクジのない、そんなものはドウにもなるから、君は福音のために働きたまえ」というて戒《いまし》められた。しかし私はその決心を変更しなかった。今でも変更しない。金を遺すものを賤《いや》しめるような人はやはり金のことに賤しい人であります、吝嗇《けち》な人であります。金というものは、ここで金の価値について長い講釈をするには及びませぬけれども、しかしながら金というものの必要は、あなたがた十分に認めておいでなさるだろうと思います。金は宇宙のものであるから、金というものはいつでもできるものだという人に向って、フランクリンは答えて「そんなら今拵《こしら》えてみたまえ」と申しました。それで私に金などは要《い》らないというた牧師先生はドウいう人であったかというに、後で聞いてみると、やはりずいぶん金を欲しがっている人だそうです。それで金というものは、いつでも得られるものであるということは、われわれが始終持っている考えでございますけれども、実際金の要《い》るときになってから金というものは得るに非常にむずかしいものです。そうしてあるときは富というものは、どこでも得られるように、空中にでも懸っているもののように思いますけれども、その富を一つに集めることのできるものは、これは非常に神の助けを受くる人でなければできないことであります。ちょうど秋になって雁《かり》は天を飛んでいる。それは誰が捕《と》ってもよい。しかしその雁を捕ることはむずかしいことであります。人間の手に雁が十羽なり二十羽なり集まってあるならば、それに価値があります。すなわち、手の内の一羽の雀は木の上におるところの二羽の雀より貴い、というのはこのことであります。そこで金というものは宇宙に浮いているようなものでございますけれども、しかしながらそれを一つにまとめて、そうして後世の人がこれを用いることができるように溜《た》めて往かんとする欲望が諸君のうちにあるならば、私は私の満腔《まんこう》の同情をもって、イエス・キリストの御な《みな》によって、父なる神の御なによって、聖霊の御なによって、教会のために、国のために、世界のために、「君よ、金を溜めたまえ」というて、このことをその人に勧めるものです。富というものを一つにまとめるということは一大事業です。それでわれわれの今日の実際問題は社会問題であろうと、教会問題であろうと、青年問題であろうと、教育問題であろうとも、それを煎《せん》じつめてみれば、やはり金銭問題です。ここにいたって誰が金が不要だなぞというものがありますか。ドウゾ、キリスト信者のなかに金持が起ってもらいたいです、実業家が起ってもらいたいです。われわれの働くときに、われわれの後楯《うしろだて》になりまして、われわれの心を十分にわかった人がわれわれを見継《みつ》いでくれるということは、われわれの目下の必要でございます。それで金を後世に遺そうという欲望を持っているところの青年諸君が、その方に向って、神の与えたる方法によって、われわれの子孫にたくさん金を遺してくださらんことを、私は実に祈ります。アメリカの有名なるフィラデルフィアのジラードというフランスの商人が、アメリカに移住しまして、建てた孤児院を、私は見ました。これは世界第一番の孤児院です。およそ小学生徒くらいのものが七百人ばかりおります。中学、大学くらいまでの孤児をズッとならべますならば、たぶん千人以上のように覚えました。その孤児院の組織を見まするに、われわれの今日《こんにち》日本にあるところの孤児院のように、寄附金の足らないために事業がさしつかえるような孤児院ではなくして、ジラードが生涯かかって溜めた金をことごとく投じて建てたものです。ジラードの生涯を書いたものを読んでみますると、なんでもない、ただその一つの目的をもって金を溜めたのです。彼に子供はなかった、妻君も早く死んでしまった。「妻はなし、子供はなし、私には何にも目的はない。けれども、どうか世界第一の孤児院を建ってやりたい」というて、一生懸命に働いて拵《こしら》えた金で建てた孤児院でございます。その時分はアメリカ開国の早いころでありましたから、金の溜め方が今のように早くゆかなかった。しかし一生涯かかって溜めたところのものは、おおよそ二百万ドルばかりでありました。それをもってペンシルバニア州に人の気のつかぬ地面をたくさん買った。それで死ぬときに、「この金をもって二つの孤児院を建てろ、一つはおれを育ててくれたところのニューオルリーンズに建て、一つはおれの住んだところのフィラデルフィアに建てろ」と申しました。それで妙な癖があった人とみえまして、教会というものをたいそう嫌ったのです。それで「おれは別にこの金を使うことについて条件はつけないけれども、おれの建ったところの孤児院のなかに、デノミネーションすなわち宗派の教師は誰でも入れてはならぬ」という稀代《きたい》な条件をつけて死んでしまった。それゆえに、今でもメソジストの教師でも、監督教会の教師でも、組合教会の教師でも、この孤児院にははいることはお気の毒でございますけれどもできませぬ(大笑)。そのほかは誰でもそこにはいることができる。それでこの孤児院の組織のことは長いことでございますから、今ここにお話し申しませぬけれども、前に述べた二百万ドルをもって買い集めましたところの山です。それが今日のペンシルバニア州における石炭と鉄とを出す山でございます。実に今日の富はほとんど何千万ドルであるかわからない。今はどれだけ事業を拡張してもよい、ただただ拡張する人がいないだけです。それでもし諸君のうち、フィラデルフィアに往く方があれば、一番にまずこの孤児院を往って見ることをお勧め申します。 また有名なる慈善家ピーボディーはいかにして彼の大業を成したかと申しまするに、彼が初めてベルモントの山から出るときには、ボストンに出て大金持ちになろうという希望を持っておったのでございます。彼は一文なしで故郷を出てきました。それでボストンまではその時分はもちろん汽車はありませんし、また馬車があっても無銭《ただ》では乗れませぬから、ある旅籠屋《はたごや》の亭主に向い、「私はボストンまで往かなければならぬ、しかしながら日が暮れて困るから今夜泊めてくれぬか」というたら、旅籠屋の亭主が、可愛想だから泊めてやろう、というて喜んで引き受けた。けれどもそのときにピーボディーは旅籠屋の亭主に向って「無銭《ただ》で泊まることは嫌《いや》だ、何かさしてくれるならば泊まりたい」というた。ところが旅籠屋の亭主は「泊まるならば自由に泊まれ」というた。しかしピーボディーは、「それではすまぬ」というた。そうして家を見渡したところが、裏に薪がたくさん積んであった。それから「御厄介になる代りに、裏の薪を割らしてください」というて旅籠屋の亭主の承諾を得て、昼過ぎかかって夜まで薪を挽《ひ》き、これを割り、たいていこのくらいで旅籠賃に足ると思うくらいまで働きまして、そうして後に泊まったということであります。そのピーボディーは彼の一生涯を何に費《ついや》したかというと、何百万ドルという高は知っておりませぬけれども、金を溜めて、ことに黒人の教育のために使った。今日アメリカにおります黒人がたぶん日本人と同じくらいの社交的程度に達しておりますのは何であるかというに、それはピーボディーのごとき慈善家の金の結果であるといわなければなりません。私は金のためにはアメリカ人はたいへん弱い、アメリカ人は金のためにはだいぶ侵害されたる民《たみ》であるということも知っております、けれどもアメリカ人のなかに金持ちがありまして、彼らが清き目的をもっを溜めそれを清きことのために用うるということは、アメリカの今日の盛大をいたした大原因であるということだけは私もわかって帰ってきました。それでもしわれわれのなかにも、実業に従事するときにこういう目的をもって金を溜める人が出てきませぬときには、本当の実業家はわれわれのなかに起りませぬ。そういう目的をもって実業家が起りませぬならば、彼らはいくら起っても国の益になりませぬ。ただただわずかに憲法発布式のときに貧乏人に一万円……一人に五十銭か六十銭くらいの頭割をなしたというような、ソンナ慈善はしない方がかえってよいです。三菱のような何千万円というように金を溜めまして、今日まで……これから三菱は善い事業をするかと信じておりますけれども……今日まで何をしたか。彼自身が大いに勢力を得、立派な家を建て立派な別荘を建てましたけれども、日本の社会はそれによって何を利益したかというと、何一つとして見るべきものはないです。それでキリスト教信者が立ちまして、キリスト信徒の実業家が起りまして、金を儲《もう》けることは己れのために儲けるのではない、神の正しい道によって、天地宇宙の正当なる法則にしたがって、富を国家のために使うのであるという実業の精神がわれわれのなかに起らんことを私は願う。そういう実業家が今日わが国に起らんことは、神学生徒の起らんことよりも私の望むところでございます。今日は神学生徒がキリスト信者のなかに十人あるかと思うと、実業家は一人もないです。百人あるかと思うと実業家は一人もない。あるいは千人あるかと思うと、一人おるかおらぬかというくらいであります。金をもって神と国とに事《つか》えようという清き考えを持つ青年がない。よく話に聴きまするかの紀ノ国屋文左衛門が百万両溜めて百万両使ってみようなどという賤しい考えを持たないで、百万両溜めて百万両神のために使って見ようというような実業家になりたい。そういう実業家が欲しい。その百万両を国のために、社会のために遺して逝こうという希望は実に清い希望だと思います。今日私が自身に持ちたい望みです。もし自身にできるならばしたいことですが、ふしあわせにその方の伎倆は私にはありませぬから、もし諸君のなかにその希望がありますならば、ドウゾ今の教育事業とかに従事する人たちは、「汝の事業は下等の事業なり」などというて、その人を失望させぬように注意してもらいたい。またそういう希望を持った人は、神がその人に命じたところの考えであると思うて十分にそのことを自から奨励されんことを望む。あるアメリカの金持ちが「私は汝にこの金を譲り渡すが、このなかに穢《きた》ない銭《ぜに》は一文もない」というて子供に遺産を渡したそうですが、私どもはそういう金が欲しいのです。 それで後世への最大遺物のなかで、まず第一に大切のものは何であるかというに、私は金だというて、その金の必要を述べた。しかしながら何人も金を溜める力を持っておらない。私はこれはやはり一つの Genius《ジーニアス》(天才)ではないかと思います。私は残念ながらこの天才を持っておらぬ。ある人が申しまするに金を溜める天才を持っている人の耳はたいそう膨《ふく》れて下の方に垂れているそうですが、私は鏡に向って見ましたが、私の耳はたいそう縮んでおりますから、その天才は私にはないとみえます(大笑)。私の今まで教えました生徒のなかに、非常にこの天才を持っているものがある。ある奴《やつ》は北海道に一文無しで追い払われたところが、今は私に十倍もする富を持っている。「今におれが貧乏になったら、君はおれを助けろ」というておきました。実に金儲けは、やはりほかの職業と同じように、ある人たちの天職である。誰にも金を儲けることができるかということについては、私は疑います。それで金儲けのことについては少しも考えを与えてはならぬところの人が金を儲けようといたしますると、その人は非常に穢《きた》なく見えます。そればかりではない、金は後世への最大遺物の一つでございますけれども、遺しようが悪いとずいぶん害をなす。それゆえに金を溜める力を持った人ばかりでなく、金を使う力を持った人が出てこなければならない。かの有名なるグールドのように彼は生きているあいだに二千万ドル溜めた。そのために彼の親友四人までを自殺せしめ、アチラの会社を引き倒し、コチラの会社を引き倒して二千万ドル溜めた。ある人の言に「グールドが一千ドルとまとまった金を慈善のために出したことはない」と申しました。彼は死ぬときにその金をどうしたかというと、ただ自分の子供にそれを分け与えて死んだだけであります。すなわちグールドは金を溜めることを知って、金を使うことを知らぬ人であった。それゆえに金を遺物としようと思う人には、金を溜める力とまたその金を使う力とがなくてはならぬ。この二つの考えのない人、この二つの考えについて十分に決心しない人が、金を溜めるということは、はなはだ危険のことだと思います。 さて、私のように金を溜めることの下手なもの、あるいは溜めてもそれが使えない人は、後世の遺物に何を遺そうか。私はとうてい金持ちになる望みはない、ゆえにほとんど十年前にその考えをば捨ててしまった。それでもし金を遺すことができませぬならば、何を遺そうかという実際問題が出てきます。それで私が金よりもよい遺物は何であるかと考えて見ますと、事業です。事業とは、すなわち金を使うことです。金は労力を代表するものでありますから、労力を使ってこれを事業に変じ、事業を遺して逝くことができる。金を得る力のない人で事業家はたくさんあります。金持ちと事業家は二つ別物のように見える。商売する人と金を溜める人とは人物が違うように見えます。大阪にいる人はたいそう金を使うことが上手であるが、京都にいる人は金を溜めることが上手である。東京の商人に聞いてみると、金を持っている人には商売はできない、金のないものが人の金を使《つこ》うて事業をするのであると申します。純粋の事業家の成功を考えてみまするに、けっして金ではない。グールドはけっして事業家ではない。バンダービルトはけっして事業家ではない。バンダービルトは非常に金を作ることが上手でございました。そして彼は他の人の事業を助けただけであります。有名のカルフォルニアのスタンフォードは、たいへん金を儲けることが上手であった。しかしながらそのスタンフォードに三人の友人がありました。その友人のことは面白い話でございますが、時がないからお話をしませぬけれども、金を儲けた人と、金を使う人と、数々あります。それですから金を溜めて金を遺すことができないならば、あるいは神が私に事業をなす天才を与えてくださったかも知れませぬ。もしそうならば私は金を遺すことができませぬとも、事業を遺せば充分満足します。それで事業をなすということは、美しいことであるはもちろんです。ドウいう事業が一番誰にもわかるかというと土木的の事業です。私は土木学者ではありませぬけれども、土木事業を見ることが非常に好きでございます。一つの土木事業を遺すことは、実にわれわれにとっても快楽であるし、また永遠の喜びと富とを後世に遺すことではないかと思います。今日も船に乗って、湖水の向こうまで往きました。その南の方に当って水門がある。その水門というは、山の裾をくぐっている一つの隧道《ずいどう》であります。その隧道を通って、この湖水の水が沼津の方に落ちまして、二千石|乃至《ないし》三千石の田地を灌漑しているということを聞きました。昨日ある友人に会うて、あの穴を掘った話を聞きました。その話を聞いたときに私は実に嬉しかった。あの穴を掘った人は今からちょうど六百年も前の人であったろうということでござ」ますが、誰が掘ったかわからない。ただこれだけの伝説が遺っているのでございます。すなわち箱根のある近所に百姓の兄弟があって、まことに沈着であって、その兄弟が互いに相語っていうに、「われわれはこの有難き国に生まれてきて、何か後世に遺して逝かなければならぬ、それゆえに何かわれわれにできることをやろうではないか」と。しかし兄なる者はいうた。「われわれのような貧乏人で、貧乏人には何も大事業を遺して逝くことはできない>というと、弟が兄に向っていうには、「この山をくり抜いて湖水の水をとり、水田を興してやったならば、それが後世への大なる遺物ではないか」というた。兄は「それは非常に面白いことだ、それではお前は上の方から掘れ、おれは下の方から掘ろう。一生涯かかってもこの穴を掘ろうじゃないか」といって掘り始めた。それでドウいうふうにしてやりましたかというと、そのころは測量器械もないから、山の上に標《しるし》を立って、両方から掘っていったとみえる。それから兄弟が生涯かかって何もせずに……たぶん自分の職業になるだけの仕事はしたでございましょう……兄弟して両方からして、毎年毎年掘っていった。何十年でございますか、その年は忘れましたけれども、下の方から掘ってきたものは、湖水の方から掘っていった者の四尺上に往ったそうでございます。四尺上に往きましたけれども御承知の通り、水は高うございますから、やはり竜吐水《りゅうどすい》のように向こうの方によく落ちるのです。生涯かかって人が見ておらないときに、後世に事業を遺そうというところの奇特《きとく》の心より、二人の兄弟はこの大事業をなしました。人が見てもくれない、褒めてもくれないのに、生涯を費してこの穴を掘ったのは、それは今日にいたってもわれわれを励ます所業ではありませぬか。それから今の五ヵ村が何千石だかどれだけ人口があるか忘れましたが、五ヵ村が頼朝《よりとも》時代から今日にいたるまで年々米を取ってきました。ことに湖水の流れるところでありますから、旱魃《かんばつ》ということを感じたことはございません。実にその兄弟はしあわせの人間であったと思います。もし私が何にもできないならば、私はその兄弟に真似たいと思います。これは非常な遺物です。たぶん今往ってみましたならば、その穴は長さたぶん十町かそこらの穴でありましょうが、そのころは煙硝《えんしょう》もない、ダイナマイトもないときでございましたから、アノ穴を掘ることは実に非常なことでございましたろう。 大阪の天保山を切ったのも近ごろのことでございます。かの安治川《あじがわ》を切った人は実に日本にとって非常な功績をなした人であると思います。安治川があるために大阪の木津川の流れを北の方に取りまして、水を速くして、それがために水害の患《うれい》を取り除いてしまったばかりでなく、深い港を拵《こしら》えて九州、四国から来る船をことごとくアソコに繋《つな》ぐようになったのでございます。また秀吉の時代に切った吉野川は昔は大阪の裏を流れておって人民を艱《なや》ましたのを、堺と住吉の間に開鑿《かいさく》しまして、それがために大和川の水害というものがなくなって、何十ヵ村という村が大阪の城の後ろにできました。これまた非常な事業です。それから有名の越後の阿賀川《あがのがわ》を切ったことでございます。実にエライ事業でございます。有名の新発田《しばた》の十万石、今は日本においてたぶん富の中心点であるだろうという所でございます。これらの大事業を考えてみるときに私の心のなかに起るところの考えは、もし金を後世に遺すことができぬならば、私は事業を遺したいとの考えです。また土木事業ばかりでなく、その他の事業でももしわれわれが精神を籠《こ》めてするときは、われわれの事業は、ちょうど金に利息がつき、利息に利息が加わってきて、だんだん多くなってくるように、一つの事業がだんだん大きくなって、終りには非常なる事業となります。 事業のことを考えますときに、私はいつでも有名のデビッド・リビングストンのことを思い出さないことはない。それで諸君のうち英語のできるお方に私はスコットランドの教授ブレーキの書いた“Life《ライフ》 and《アンド》 Letters《レターズ》 of《オブ》 David《デビッド》Livingstone《リビングストン》”という本を読んでごらんなさることを勧めます。私一個人にとっては聖書のほかに、私の生涯に大刺激を与えた本は二つあります。一つはカーライルの『クロムウェル伝』であります。そのことについては私は後にお話をいたします。それからその次にこのブレーキ氏の書いた『デビッド・リビングストン』という本です。それでデビッド・リビングストンの一生涯はどういうものであったかというと、私は彼を宗教家あるいは宣教師と見るよりは、むしろ大事業家として尊敬せざるをえません。もし私は金を溜めることができなかったならば、あるいはまた土木事業を起すことができぬならば、私はデビッド・リビングストンのような事業をしたいと思います。この人はスコットランドのグラスゴーの機屋《はたや》の子でありまして、若いときからして公共事業に非常に注意しました。「どこかに私は」……デビッド・リビングストンの考えまするに……「どこかに私は一事業を起してみたい」という考えで、始めは支那《しな》に往きたいという考えでありまして、その望みをもって英国の伝道会社に訴えてみたところが、支那に遣《や》る必要がないといって許されなかった。ついにアフリカにはいって、三十七年間己れの生命をアフリカのために差し出し、始めのうちはおもに伝道をしておりました。けれども彼は考えました、アフリカを永遠に救うには今日は伝道ではいけない。すなわちアフリカの内地を探検して、その地理を明かにしこれに貿易を開いて勢力を与えねばいけぬ、ソウすれば伝道は商売の結果としてかならず来るに相違ない。そこで彼は伝道を止めまして探検家になったのでございます。彼はアフリカを三度縦横に横ぎり、わからなかった湖水もわかり、今までわからなかった河の方向も定められ、それがために種々の大事業も起ってきた。しかしながらリビングストンの事業はそれで終らない、スタンレーの探検となり、ペーテルスの探検となり、チャンバーレンの探検となり、今日のいわゆるアフリカ問題にして一つとしてリビングストンの事業に原因せぬものはないのでございます。コンゴ自由国、すなわち欧米九ヵ国が同盟しまして、プロテスタント主義の自由国をアフリカの中心に立つるにいたったのも、やはりリビングストンの手によったものといわなければなりませぬ 今日の英国はエライ国である、今日のアメリカの共和国はエライ国であると申しますが、それは何から始まったかとたびたび考えてみる。それで私は尊敬する人について少しく偏するかも知れませぬが、もし偏しておったならばそのようにご裁判を願います、けれども私の考えまするには、今日のイギリスの大なるわけは、イギリスにピューリタンという党派が起ったからであると思います。アメリカに今日のような共和国の起ったわけは何であるか、イギリスにピューリタンという党派が起ったゆえである。しかしながらこの世にピューリタンが大事業を遺したといい、遺しつつあるというは何のわけであるかというと、何でもない、このなかにピューリタンの大将がいたからである。そのオリバー・クロムウェルという人の事業は、彼が政権を握ったのはわずか五年でありましたけれども、彼の事業は彼の死とともにまったく終ってしまったように見えますけれども、ソウではない。クロムウェルの事業は今日のイギリスを作りつつあるのです。しかのみならず英国がクロムウェルの理想に達するにはまだズッと未来にあることだろうと思います。彼は後世に英国というものを遺した。合衆国というものを遺した。アングロサクソン民族がオーストラリアを従え、南アメリカに権力を得て、南北アメリカを支配するようになったのも彼の遺蹟といわなければなりませぬ。 第二回 昨晩は後世へわれわれが遺して逝くべきものについて、まず第一に金のことの話をいたし、その次に事業のお話をいたしました。ところで金を溜める天才もなし、またそれを使う天才もなし、かつまた事業の天才もなし、また事業をなすための社会の位地もないときには、われわれがこの世において何をいたしたらよろしかろうか。事業をなすにはわれわれに神から受けた特別の天才が要《い》るばかりでなく、また社会上の位地が要る。われわれはあるときはかの人は天才があるのに何故なんにもしないでいるかといって人を責めますけれども、それはたびたび起る酷《こく》な責め方だと思います。人は位地を得ますとずいぶんつまらない者でも大事業をいたすものであります。位地がありませぬとエライ人でも志を抱《いだ》いて空《むな》しく山間に終ってしまった者もたくさんあります。それゆえに事業をもって人を評することはできないことは明かなることだろうと思います。それゆえに私に事業の天才もなし、またこれをなすの位地もなし、友達もなし、社会の賛成もなかったならば、私は身を滅ぼして死んでしまい、世の中に何も遺すことはできないかという問題が起ってくる。それでもし私に金を溜めることができず、また社会は私の事業をすることを許さなければ、私はまだ一つ遺すものを持っています。何であるかというと、私の思想です。もしこの世の中において私が私の考えを実行することができなければ、私はこれを実行する精神を筆と墨とをもって紙の上に遺すことができる。あるいはそうでなくとも、それに似たような事業がございます。すなわち私がこの世の中に生きているあいだに、事業をなすことができなければ、私は青年を薫陶《くんとう》して私の思想を若い人に注いで、そうしてその人をして私の事業をなさしめることができる。すなわちこれを短くいいますれば、著述をするということと学生を教えるということであります。著述をすることと教育のことと二つをここで論じたい。しかしだいぶ時がかかりますからただその第一すなわち思想を遺すということについて私の文学的観察をお話ししたいと思います。すなわちわれわれの思想を遺すには今の青年にわれわれの志を注いでゆくも一つの方法でございますけれども、しかしながら思想そのものだけを遺してゆくには文学によるほかない。それで文学というものの要はまったくそこにあると思います。文学というものはわれわれの心に常に抱いているところの思想を後世に伝える道具に相違ない。それが文学の実用だと思います。それで思想の遺物というものの大なることはわれわれは誰もよく知っていることであります。思想のこの世の中に実行されたものが事業です。われわれがこの世の中で実行することができないからして、種子《たね》だけを播《ま》いて逝こう、「われは恨みを抱いて、慷慨《こうがい》を抱いて地下に下らんとすれども、汝らわれの後に来る人々よ、折あらばわが思想を実行せよ」と後世へ言い遺すのである。それでその遺物の大《おお》いなることは実に著しいものであります われわれのよく知っているとおり、二千年ほど前にユダヤのごくつまらない漁夫や、あるいはまことに世の中に知られない人々が、『新約聖書』という僅かな書物を書いた。そうしてその小さい本がついに全世界を改めたということは、ここにいる人にはお話しするほどのことはない、みなご存じであります。また山陽という人は勤王論を作った人であります。先生はドウしても日本を復活するには日本をして一団体にしなければならぬ。一団体にするには日本の皇室を尊んでそれで徳川の封建政治をやめてしまって、それで今日いうところの王朝の時代にしなければならぬという大思想を持っておった。しかしながら山陽はそれを実行しようかと思ったけれども、実行することができなかった。山陽ほどの先見のない人はそれを実行しようとして戦場の露と消えてしまったに相違ない。しかし山陽はソンナ馬鹿ではなかった。彼は彼の在世中とてもこのことのできないことを知っていたから、自身の志を『日本外史』に述べた。そこで日本の歴史を述ぶるに当っても特別に王室を保護するようには書かなかった。外家《がいか》の歴史を書いてその中にはっきりといわずとも、ただ勤王家の精神をもって源平以来の外家の歴史を書いてわれわれに遺してくれた。今日の王政復古を持ち来《きた》した原動力は何であったかといえば、多くの歴史家がいうとおり山陽の『日本外史』がその一つでありしことはよくわかっている。山陽はその思想を遺して日本を復活させた。今日の王政復古前後の歴史をことごとく調べてみると山陽の功の非常に多いことがわかる。私は山陽のほかのことは知りませぬ。かの人の私行については二つ三つふ同意なところがあります。彼の国体論や兵制論についてはふ同意であります。しかしながら彼山陽の一つの Ambition《アムビション》 すなわち「われは今世に望むところはないけれども来世の人に大いに望むところがある」といった彼の欲望は私が実に彼を尊敬してやまざるところであります。すなわち山陽は『日本外史』を遺物として死んでしまって、骨は洛陽|東山《ひがしやま》に葬ってありますけれども、『日本外史』から新日本国は生まれてきました。 イギリスに今からして二百年前に痩ッこけて丈《せい》の低いしじゅう病身な一人の学者がおった。それでこの人は世の中の人に知られないで、何も用のない者と思われて、しじゅう貧乏して裏店《うらだな》のようなところに住まって、かの人は何をするかと人にいわれるくらい世の中に知れない人で、何もできないような人であったが、しかし彼は一つの大思想を持っていた人でありました。その思想というは人間というものは非常な価値のあるものである、また一個人というものは国家よりも大切なものである、という大思想を持っていた人であります。それで十七世紀の中ごろにおいてはその説は社会にまったく容《い》れられなかった。その時分にはヨーロッパでは主義は国家主義と定《き》まっておった。イタリアなり、イギリスなり、フランスなり、ドイツなり、みな国家的精神を養わなければならぬとて、社会はあげて国家という団体に思想を傾けておった時でございました。その時に当ってどのような権力のある人であろうとも、彼の信ずるところの、個人は国家より大切であるという考えを世の中にいくら発表しても、実行のできないことはわかりきっておった。そこでこの学者は私《ひそ》かに裏店に引っ込んで本を書いた。この人は、ご存じでありましょう、ジョン・ロックであります。その本は、“Human《ヒューマン》 Understanding《アンダスタンディング》”であります。しかるにこの本がフランスに往きまして、ルソーが読んだ、モンテスキューが読んだ、ミラボーが読んだ、そうしてその思想がフランス全国に行きわたって、ついに一七九〇年フランスの大革命が起ってきまして、フランスの二千八百万の国民を動かした。それがためにヨーロッパ中が動きだして、この十九世紀の始めにおいてもジョン・ロックの著書でヨーロッパが動いた。それから合衆国が生まれた。それからフランスの共和国が生まれてきた。それからハンガリアの改革があった。それからイタリアの独立があった。実にジョン・ロックがヨーロッパの改革に及ぼした影響は非常であります。その結果を日本でお互いが感じている。われわれの願いは何であるか、個人の権力を増そうというのではないか。われわれはこのことをどこまで実行することができるか、それはまだ問題でございますけれども、何しろこれがわれわれの願いであります。もちろんジョン・ロック以前にもそういう思想を持った人はあった。しかしながらジョン・ロックはその思想を形に顕《あら》わして“Human Understanding”という本を書いて死んでしまった。しかし彼の思想は今日われわれのなかに働いている。ジョン・ロックは身体も弱いし、社会の位地もごく低くあったけれども、彼は実に今日のヨーロッパを支配する人となったと思います。 それゆえに思想を遺すということは大事業であります。もしわれわれが事業を遺すことができぬならば、思想を遺してそうして将来にいたってわれわれの事業をなすことができると思う。そこで私はここでご注意を申しておかねばならぬことがある。われわれのなかに文学者という奴がある。誰でも筆を把《と》ってそうして雑誌か何かに批評でも載《の》すれば、それが文学者だと思う人がある。それで文学というものは惰《なま》け書生の一つの玩具《おもちゃ》になっている。誰でも文学はできる。それで日本人の考えに文学というものはまことに気楽なもののように思われている。山に引っ込んで文筆に従事するなどは実に羨《うらやま》しいことのように考えられている。福地源一郎君が忍ばず《しのばず》の池のほとりに別荘を建てて日蓮上人の脚本を書いている。それを他から見るとたいそう風流に見える。また日本人が文学者という者の生涯はどういう生涯であるだろうと思うているかというに、それは絵艸紙《えぞうし》屋へ行ってみるとわかる。どういう絵があるかというと、赤く塗ってある御堂のなかに美しい女が机の前に坐っておって、向こうから月の上ってくるのを筆を翳《かざ》して眺めている。これは何であるかというと紫式部の源氏の間である。これが日本流の文学者である。しかし文学というものはコンナものであるならば、文学は後世への遺物でなくしてかえって後世への害物である。なるほど『源氏物語』という本は美しい言葉を日本に伝えたものであるかも知れませぬ。しかし『源氏物語』が日本の士気を鼓舞することのために何をしたか。何もしないばかりでなくわれわれを女らしき意気地なしになした。あのような文学はわれわれのなかから根コソギに絶やしたい(拍手)。あのようなものが文学ならば、実にわれわれはカーライルとともに、文学というものには一度も手をつけたことがないということを世界に向って誇りたい。文学はソンナものではない。文学はわれわれがこの世界に戦争するときの道具である。今日戦争することはできないから未来において戦争しようというのが文学であります。それゆえに文学者が机の前に立ちますときにはすなわちルーテルがウォルムスの会議に立ったとき、パウロがアグリッパ王の前に立ったとき、クロムウェルが剣を抜いてダンバーの戦場に臨《のぞ》んだときと同じことであります。この社会、この国を改良しよう、この世界の敵なる悪魔を平《たい》らげようとの目的をもって戦争をするのであります。ルーテルが室《へや》のなかに入って何か書いておったときに、悪魔が出てきたゆえに、ルーテルはインクスタンドを取ってそれにぶッつけたという話がある。歴史家に聞くとこれは本当の話ではないといいます。しかしながらこれが文学です。われわれはほかのことで事業をすることができないから、インクスタンドを取って悪魔にぶッつけてやるのである。事業を今日なさんとするのではない。将来未来までにわれわれの戦争を続ける考えから事業を筆と紙とにのこして、そうしてこの世を終ろうというのが文学者の持っている Ambition《アムビション》 であります。それでその贈物《おくりもの》、われわれがわれわれの思想を筆と紙とに遺してこれを将来に贈ることが実に文学者の事業でありまして、もし神がわれわれにこのことを許しますならば、われわれは感謝してその贈物を遺したいと思う。有名なるウォルフ将軍がケベックの市《まち》を取るときにグレイの Elegy《エレジイ》 を歌いながらいった言葉があります、すなわち「このケベックを取るよりもわれはむしろこの Elegy を書かん」と。もちろん Elegy は過激なるいわゆるルーテル的の文章ではない。しかしながらこれがイギリス人の心、ウォルフ将軍のような心をどれだけ慰めたか、実に今日までのイギリス人の勇気をどれだけ励ましたか知れない。 トーマス・グレイという人は有名な学者で、彼の時代の人で彼くらいすべての学問に達していた人はほとんどなかったそうであります。イギリスの文学者中で博学、多才といったならばたぶんトーマス・グレイであったろうという批評であります。しかしながらトーマス・グレイは何を遺したか。彼の書いた本は一つに集めたらば、たぶんこんなくらい(手真似にて)の本でほとんど二百ページか、三百ページもありましょう。しかしそのうちこれぞというて大作はありませぬ。トーマス・グレイの後世への遺物は何にもない、ただ Elegy という三百行ばかりの詩でありました。グレイの四十八年の生涯というものは Elegy を書いて終ってしまったのです。しかしながらたぶんイギリスの国民の続くあいだは、イギリスの国語が話されているあいだは Elegy は消えないでしょう。この詩ほど多くの人を慰め、ことに多くの貧乏人を慰め、世の中にまったく容れられない人を慰め、多くの志を抱いてそれを世の中に発表することのできない者を慰めたものはない。この詩によってグレイは万世を慰めつつある。われわれは実にグレイの運命を羨むのであります。すべての学問を四十八年間も積んだ人がただ三百行くらいの詩を遺して死んだというては小さいようでございますが、実にグレイは大事業をなした人であると思います。有名なるヘンリー・ビーチャーがいった言葉に……私はこれはけっしてビーチャーが小さいことを針小棒大にしていうた言葉ではないと思います……「私は六十年か七十年の生涯を私のように送りしよりも、むしろチャールス・ウェスレーの書いた“Jesus《ジーザス》, Lover《ラヴァー》 of《オブ》 my《マイ》 soul《ソール》”の讃美歌一篇を作った方がよい」と申しました。チョット考えてみるとこれはただチャールス・ウェスレーを尊敬するあまりに発した言葉であって、けっしてビーチャーの心のなかから出た言葉ではないように思われますけれども、しかしながらウェスレーのこの歌をいく度か繰り返して歌ってみまして、どれだけの心情、どれだけの趣味、どれだけの希望がそのうちにあるかを見るときには、あるいはビーチャーのいったことが本当であるかも知れないと思います。ビーチャーの大事業もけっしてこの一つの讃美歌ほどの事業をなしていないかも知れませぬ。それゆえにもしわれわれに思想がありまするならば、もしわれわれがそれを直接に実行することができないならば、それを紙に写しましてこれを後世に遺しますことは大事業ではないかと思います。文学者の事業というものはそれゆえに羨むべき事業である。 こういう事業ならばあるいはわれわれも行ってみたいと思う。こう申しますると、諸君のなかにまたこういう人があります。「ドウモしかしながら文学などは私らにはとてもできない、ドウモ私は今まで筆を執ったことがない。また私は学問が少い、とても私は文学者になることはできない」。それで『源氏物語』を見てとてもこういう流暢《りゅうちょう》なる文は書けないと思い、マコーレーの文を見てとてもこれを学ぶことはできぬと考え、山陽の文を見てとてもこういうものは書けないと思い、ドウしても私は文学者になることはできないといって失望する人がある。文学者は特別の天職を持った人であって文学はとてもわれわれ平凡の人間にできることではないと思う人があります。その失望はどこから起ったかというと、前にお話しした柔弱なる考えから起ったのでございます。すなわち『源氏物語』的の文学思想から起った考えであります。文学というものはソンナものではない。文学というものはわれわれの心のありのままをいうものです。ジョン・バンヤンという人はチットモ学問のない人でありました。もしあの人が読んだ本があるならば、タッタ二つでありました、すなわち『バイブル』とフォックスの書いた『ブック・オブ・マータース』(“Book of Martyrs”)というこの二つでした。今ならばこのような本を読む忍耐力のある人はない。私は札幌にてそれを読んだことがある。十ページくらい読むと後は読む勇気がなくなる本である。ことにクエーカーの書いた本でありますから文法上の誤謬《ごびゅう》がたくさんある。しかるにバンヤンは始めから終りまでこの本を読んだ。彼は申しました。「私はプラトンの本もまたアリストテレスの本も読んだことはない、ただイエス・キリストの恩恵《めぐみ》にあずかった憐れなる罪人であるから、ただわが思うそのままを書くのである」といって、“Pilgrim's《ピルグリムス》 Progress《プログレス》”(『天路歴程』)という有名なる本を書いた。それでたぶんイギリス文学の批評家中で第一番という人……このあいだ死んだフランス人、テーヌという人であります……その人がバンヤンのこの著を評して何といったかというと「たぶん純粋という点から英語を論じたときにはジョン・バンヤンの“Pilgrim's Progress”に及ぶ文章はあるまい。これはまったく外からの雑《まじ》りのない、もっとも純粋なる英語であるだろう」と申しました。そうしてかくも有名なる本は何であるかというと無学者の書いた本であります。それでもしわれわれにジョン・バンヤンの精神がありますならば、すなわちわれわれが他人から聞いたつまらない説を伝えるのでなく、自分の拵《こしら》った神学説を伝えるでなくして、私はこう感じた、私はこう苦しんだ、私はこう喜んだ、ということを書くならば、世間の人はドレだけ喜んでこれを読むか知れませぬ。今の人が読むのみならず後世の人も実に喜んで読みます。バンヤンは実に「真面目なる宗教家」であります。心の実験を真面目に表わしたものが英国第一等の文学であります。それだによってわれわれのなかに文学者になりたいと思う観念を持つ人がありまするならば、バンヤンのような心を持たなくてはなりません。彼のような心を持ったならば実に文学者になれぬ人はないと思います。 今ここに丹羽さんがいませぬから少し丹羽さんの悪口をいいましょう(笑声起る)……後でいいつけてはイケマセンよ(大笑)。丹羽さんが青年会において『基督《キリスト》教青年』という雑誌を出した。それで私のところへもだいぶ送ってきた。そこで私が先日東京へ出ましたときに、先生が「ドウです内村君、あなたは『基督教青年』をドウお考えなさいますか」と問われたから、私は真面目にまた明白に答えた。「失礼ながら『基督教青年』は私のところへきますと私はすぐそれを厠《かわや》へ持っていって置いてきます。」ところが先生たいへん怒った。それから私はそのわけをいいました。アノ『基督教青年』を私が汚穢《きたな》い用に用いるのは何であるかというに、実につまらぬ雑誌であるからです。なにゆえにつまらないかというに、アノ雑誌のなかに名論卓説がないからつまらないというのではありません。アノ雑誌のつまらないわけは、青年が青年らしくないことを書くからです。青年が学者の真似をして、つまらない議論をアッチからも引き抜き、コッチからも引き抜いて、それを鋏刀《はさみ》と糊とでくッつけたような論文を出すから読まないのです。もし青年が青年の心のままを書いてくれたならば、私はこれを大切にして年の終りになったら立派に表装して、私の Library《ライブラリイ》(書函)のなかのもっとも価値あるものとして遺しておきましょうと申しました。それからその雑誌はだいぶ改良されたようであります。それです、私は名論卓説を聴きたいのではない。私の欲するところと社会の欲するところは、女よりは女のいうようなことを聴きたい、男よりは男のいうようなことを聴きたい、青年よりは青年の思っているとおりのことを聴きたい、老人よりは老人の思っているとおりのことを聴きたい。それが文学です。それゆえにただわれわれの心のままを表白してごらんなさい。ソウしてゆけばいくら文法は間違っておっても、世の中の人が読んでくれる。それがわれわれの遺物です。もし何もすることができなければ、われわれの思うままを書けばよろしいのです。私は高知から来た一人の下女を持っています。非常に面白い下女で、私のところに参りましてから、いろいろの世話をいたします。ある時はほとんど私の母のように私の世話をしてくれます。その女が手紙を書くのを側《そば》で見ていますと、非常な手紙です。筆を横に取って、仮名で、土佐言葉で書く。今あとで坂本さんが出て土佐言葉の標本を諸君に示すかも知れませぬ(大笑拍手)。ずいぶん面白い言葉であります。仮なで書くのですから、土佐言葉がソックリそのままで出てくる。それで彼女は長い手紙を書きます。実に読むのに骨が折れる。しかしながら私はいつでもそれを見て喜びます。その女は信者でも何でもない。毎月|三日月様《みかづきさま》になりますと私のところへ参って「ドウゾ旦那さまお銭《あし》を六厘」という。「何に使うか」というと、黙っている。「何でもよいから」という。やると豆腐を買ってきまして、三日月様に豆腐を供《そな》える。後で聞いてみると「旦那さまのために三日月様に祈っておかぬと運が悪い」と申します。私は感謝していつでも六厘差し出します(大笑)。それから七夕様《たなばたさま》がきますといつでも私のために七夕様に団子だの梨だの柿などを供えます。私はいつもそれを喜んで供えさせます。その女が書いてくれる手紙を私は実に多くの立派な学者先生の文学を『六合雑誌』などに拝見するよりも喜んで見まする。それが本当の文学で、それが私の心情に訴える文学。……文学とは何でもない、われわれの心情に訴えるものであります。文学というものはソウいうものであるならば……ソウいうものでなくてはならぬ……それならばわれわれはなろうと思えば文学者になることができます。われわれの文学者になれないのは筆が執《と》れないからなれないのではない、われわれに漢文が書けないから文学者になれないのでもない。われわれの心に鬱勃《うつぼつ》たる思想が籠《こ》もっておって、われわれが心のままをジョン・バンヤンがやったように綴ることができるならば、それが第一等の立派な文学であります。カーライルのいったとおり「何でもよいから深いところへ入れ、深いところにはことごとく音楽がある」。実にあなたがたの心情をありのままに書いてごらんなさい、それが流暢なる立派な文学であります。私自身の経験によっても私は文天祥《ぶんてんしょう》がドウ書いたか、白楽天がドウ書いたかと思っていろいろ調べてしかる後に書いた文よりも、自分が心のありのままに、仮な《かな》の間違いがあろうが、文法に合うまいが、かまわないで書いた文の方が私が見ても一番良い文章であって、外の人が評してもまた一番良い文章であるといいます。文学者の秘訣《ひけつ》はそこにあります。こういう文学ならばわれわれ誰でも遺すことができる。それゆえに有難いことでございます。もしわれわれが事業を遺すことができなければ、われわれに神様が言葉というものを下さいましたからして、われわれ人間に文学というものを下さいましたから、われわれは文学をもってわれわれの考えを後世に遺して逝くことができます ソウ申しますとまたこういう問題が出てきます。われわれは金を溜めることができず、また事業をなすことができない。それからまたそれならばといって、あなたがたがみな文学者になったらば、たぶん活版屋では喜ぶかもしれませぬけれども、社会では喜ばない。文学者の世の中にふえるということは、ただ活版屋と紙製造所を喜ばすだけで、あまり社会に益をなさないかも知れない。ゆえにもしわれわれが文学者となることができず、またなる考えもなし、バンヤンのような思想を持っておっても、バンヤンのように綴ることができないときには、別に後世への遺物はないかという問題が起る。それは私にもたびたび起った問題であります。なるほど文学者になることは私が前に述べましたとおりヤサシイこととは思いますけれども、しかし誰でも文学者になるということは実は望むべからざることであります。たとえば、学校の先生……ある人がいうように何でも大学に入って学士の称号を取り、あるいはその上にアメリカへでも往って学校を卒業さえしてくれば、それで先生になれると思うのと同じことであります。私はたびたび聞いて感じまして、今でも心に留《と》めておりますが、私がたいへん世話になりましたアーマスト大学の教頭シーリー先生がいった言葉に「この学校で払うだけの給金を払えば学者を得ることはいくらでも得られる。地質学を研究する人、動物学を研究する人はいくらもある。地質学者、動物学者はたくさんいる。しかしながら地質学、動物学を教えることのできる人は実に少い。文学者はたくさんいる、文学を教えることのできる人は少い。それゆえにこの学校に三、四十人の教授がいるけれども、その三、四十人の教師は非常に貴《とうと》い、なぜなればこれらの人は学問を自分で知っているばかりでなく、それを教えることのできる人であります」と。これはわれわれが深く考うべきことで、われわれが学校さえ卒業すればかならず先生になれるという考えを持ってはならぬ。学校の先生になるということは一種特別の天職だと私は思っております。よい先生というものはかならずしも大学者ではない。大島君もご承知でございますが、私どもが札幌におりましたときに、クラーク先生という人が教師であって、椊物学を受け持っておりました。その時分にはほかに植物学者がおりませぬから、クラーク先生を第一等の植物学者だと思っておりました。この先生のいったことは植物学上誤りのないことだと思っておりました。しかしながら彼の本国に行って聞いたら、先生だいぶ化《ばけ》の皮が現われた。かの国のある学者が、クラークが椊物学について口を利《き》くなどとは不思議だ、といって笑っておりました。しかしながら、とにかく先生は非常な力を持っておった人でした。どういう力であったかというに、すなわち植物学を青年の頭のなかへ注ぎ込んで、植物学という学問の Interest《インタレスト》 を起す力を持った人でありました。それゆえに植物学の先生としては非常に価値のあった人でありました。ゆえに学問さえすれば、われわれが先生になれるという考えをわれわれは持つべきでない。われわれに思想さえあれば、われわれがことごとく先生になれるという考えを抛却《ほうきゃく》してしまわねばならぬ。先生になる人は学問ができるよりも――学問もなくてはなりませぬけれども――学問ができるよりも学問を青年に伝えることのできる人でなければならない。これを伝えることは一つの技術であります。短い言葉でありますけれども、このなかに非常の意味が含まっております。たといわれわれが文学者になりたい、学校の先生になりたいという望みがあっても、これかならずしも誰にもできるものではないと思います。 それで金も遺すことができず、事業も遺すことができない人は、かならずや文学者または学校の先生となって思想を遺して逝くことができるかというに、それはそうはいかぬ。しかしながら文学と教育とは、工業をなすということ、金を溜めるということよりも、よほどやさしいことだと思います。なぜなれば独立でできることであるからです。ことに文学は独立的の事業である。今日のような学校にてはどこの学校にても、Mission《ミッション》 School《スクール》 を始めとしてどこの官立学校にても、われわれの思想を伝えるといっても実際伝えることはできない。それゆえ学校事業は独立事業としてはずいぶん難い事業であります。しかしながら文学事業にいたっては社会はほとんどわれわれの自由に任《まか》せる。それゆえに多くの独立を望む人が政治界を去って宗教界に入り、宗教界を去って教育界に入り、また教育界を去ってついに文学界に入ったことは明かな事実であります。多くのエライ人は文学に逃げ込みました。文学は独立の思想を維持する人のために、もっとも便益なる隠れ場所であろうと思います。しかしながらただ今も申し上げましたとおり、かならずしも誰にでも入ることのできる道ではない。 ここにいたってこういう問題が出てくる。文学者にもなれず学校の先生にもなれなかったならば、それならば私は後世に何をも遺すことはできないかという問題が出てくる。何かほかに事業はないか、私もたびたびそれがために失望に陥ることがある。しからば私には何も遺すものはない。事業家にもなれず、金を溜めることもできず、本を書くこともできず、ものを教えることもできない。ソウすれば私は無用の人間として、平凡の人間として消えてしまわなければならぬか。陸放翁《りくほうおう》のいったごとく「我死骨即朽《わがしこつすなわちくつるも》、青史亦無な《せいしにまたななし》」と嘆じ、この悲嘆の声を発してわれわれが生涯を終るのではないかと思うて失望の極に陥ることがある。しかれども私はそれよりモット大きい、今度は前の三つと違いまして誰にも遺すことのできる最大遺物があると思う。それは実に最大遺物であります。金も実に一つの遺物でありますけれども、私はこれを最大遺物となづけることはできない。事業も実に大遺物たるには相違ない、ほとんど最大遺物というてもようございますけれども、いまだこれを本当の最大遺物ということはできない。文学も先刻お話ししたとおり実に貴いものであって、わが思想を書いたものは実に後世への価値ある遺物と思いますけれども、私がこれをもって最大遺物ということはできない。最大遺物ということのできないわけは、一つは誰にも遺すことのできる遺物でないから最大遺物ということはできないのではないかと思う。そればかりでなくその結果はかならずしも害のないものではない。昨日もお話ししたとおり金は用い方によってたいへん利益がありますけれども、用い方が悪いとまたたいへん害を来《きた》すものである。事業におけるも同じことであります。クロムウェルの事業とか、リビングストンの事業はたいへん利益がありますかわりに、またこれには害が一緒に伴《ともの》うております。また本を書くことも同じようにそのなかに善いこともありまた悪いこともたくさんあります。われわれはそれを完全なる遺物または最大遺物となづけることはできないと思います。 それならば最大遺物とはなんであるか。私が考えてみますに人間が後世に遺すことのできる、ソウしてこれは誰にも遺すことのできるところの遺物で、利益ばかりあって害のない遺物がある。それは何であるかならば勇ましい高尚なる生涯に白丸傍点]であると思います。これが本当の遺物ではないかと思う。他の遺物は誰にも遺すことのできる遺物ではないと思います。しかして高尚なる勇ましい生涯とは何であるかというと、私がここで申すまでもなく、諸君もわれわれも前から承知している生涯であります。すなわちこの世の中はこれはけっして悪魔が支配する世の中にあらずして、神が支配する世の中であるということを信ずることである。失望の世の中にあらずして、希望の世の中であることを信ずることである。この世の中は悲嘆の世の中でなくして、歓喜の世の中であるという考えをわれわれの生涯に実行して、その生涯を世の中への贈物としてこの世を去るということであります。その遺物は誰にも遺すことのできる遺物ではないかと思う。もし今までのエライ人の事業をわれわれが考えてみますときに、あるいはエライ文学者の事業を考えてみますときに、その人の書いた本、その人の遺した事業はエライものでございますが、しかしその人の生涯に較《くら》べたときには実に小さい遺物だろうと思います。パウロの書翰《しょかん》は実に有益な書翰でありますけれども、しかしこれをパウロの生涯に較べたときには価値のはなはだ少いものではないかと思う。パウロ彼自身はこのパウロの書いたロマ書や、ガラテヤ人に贈った書翰よりもエライ者であると思います。クロムウェルがアングロサクソン民族の王国を造ったことは大事業でありますけれども、クロムウェルがあの時代に立って自分の独立思想を実行し、神によってあの勇壮なる生涯を送ったという、あのクロムウェル彼自身の生涯というものは、これはクロムウェルの事業に十倍も百倍もする社会にとっての遺物ではないかと考えます。私は元来トーマス・カーライルの本を非常に敬読する者であります。それである人にはそれがために嫌われますけれども、私はカーライルという人については全体非常に尊敬を表しております。たびたびあの人の本を読んで利益を得、またそれによって刺激をも受けたことでございます。けれども、私はトーマス・カーライルの書いた四十冊ばかりの本をみな寄せてみてカーライル彼自身の生涯に較べたときには、カーライルの書いたものは実に価値の少いものであると思います。先日カーライルの伝を読んで感じました。ご承知の通りカーライルが書いたもののなかで一番有名なものはフランス革命の歴史でございます。それである歴史家がいうたに「イギリス人の書いたもので歴史的の叙事、ものを説き明した文体からいえば、カーライルの『フランス革命史』がたぶん一番といってもよいであろう、もし一番でなければ一番のなかに入るべきものである」ということであります。それでこの本を読む人はことごとく同じ感覚を持つだろうと思います。実に今より百年ばかり前のことをわれわれの目の前に活きている画のように、ソウして立派な画人《えかき》が書いてもアノようには書けぬというように、フランス革命のパノラマ(活画)を示してくれたものはこの本であります。それでわれわれはその本に非常の価値を置きます。カーライルがわれわれに遺してくれたこの本は実にわれわれの貴ぶところでございます。しかしながらフランスの革命を書いたカーライルの生涯の実験を見ますと、この本よりかまだ立派なものがあります。その話は長いけれどもここにあなたがたに話すことを許していただきたい。カーライルがこの書を著《あら》わすのは彼にとってはほとんど一生涯の仕事であった。チョット『革命史』を見まするならば、このくらいの本は誰にでも書けるだろうと思うほどの本であります。けれども歴史的の研究を凝《こ》らし、広く材料を集めて成った本でありまして、実にカーライルが生涯の血を絞って書いた本であります。それで何十年ですか忘れましたが、何十年かかかってようやく自分の望みのとおりの本が書けた。それからしてその本が原稿になってこれを罫紙《けいし》に書いてしまった。それからしてこれはモウじきに出版するときがくるだろうと思って待っておった。そのときに友人が来ましてカーライルに遇《あ》ったところが、カーライルがその話をしたら「実に結構な書物だ、今晩一読を許してもらいたい」といった。そのときにカーライルは自分の書いたものはつまらないものだと思って人の批評を仰ぎたいと思ったから、貸してやった。貸してやるとその友人はこれを家へ持っていった。そうすると友人の友人がやってきて、これを手に取って読んでみて、「これは面白い本だ、一つドウゾ今晩私に読ましてくれ」といった。ソコで友人がいうには「明日の朝早く持ってこい、そうすれば貸してやる」といって貸してやったら、その人はまたこれをその家へ持っていって一所懸命に読んで、暁方《あけがた》まで読んだところが、あしたの事業に妨《さまた》げがあるというので、その本をば机の上に抛《ほう》り放《はな》しにして床《とこ》について自分は寝入ってしまった。そうすると翌朝彼の起きない前に下女がやってきて、家の主人が起きる前にストーブに火をたきつけようと思って、ご承知のとおり西洋では紙をコッパの代りに用いてクベますから、何か好い反古《ほご》はないかと思って調べたところが机の前に書いたものがだいぶひろがっていたから、これは好いものと思って、それをみな丸めてストーブのなかへ入れて火をつけて焼いてしまった。カーライルの何十年ほどかかった『革命史』を焼いてしまった。時計の三分か四分の間に煙となってしまった。それで友人がこのことを聞いて非常に驚いた。何ともいうことができない。ほかのものであるならば、紙幣《さつ》を焼いたならば紙幣を償《つぐな》うことができる、家を焼いたならば家を建ててやることもできる、しかしながら思想の凝《こ》って成ったもの、熱血を注いで何十年かかって書いたものを焼いてしまったのは償いようがない。死んだものはモウ活《い》き帰らない。それがために腹を切ったところが、それまでであります。それで友人に話したところが、友人も実にドウすることもできないで一週間|黙《だま》っておった。何といってよいかわからぬ。ドウモ仕方がないから、そのことをカーライルにいった。そのときにカーライルは十日ばかりぼんやりとして何もしなかったということであります。さすがのカーライルもそうであったろうと思います。それで腹が立った。ずいぶん短気の人でありましたから、非常に腹を立てた。彼はそのときは歴史などは抛りぽかして何にもならないつまらない小説を読んだそうです。しかしながらその間に己《おのれ》で己《おのれ》に帰っていうに「トーマス・カーライルよ、汝は愚人である、汝の書いた『革命史』はソンナに貴いものではない、第一に貴いのは汝がこの艱難《かんなん》に忍んでそうしてふたたび筆を執《と》ってそれを書き直すことである、それが汝の本当にエライところである、実にそのことについて失望するような人間が書いた『革命史』を社会に出しても役に立たぬ、それゆえにモウ一度書き直せ」といって自分で自分を鼓舞して、ふたたび筆を執って書いた。その話はそれだけの話です。しかしわれわれはそのときのカーライルの心中にはいったときには実に推察の情|溢《あふ》るるばかりであります。カーライルのエライことは『革命史』という本のためにではなくして、火にて焼かれたものをふたたび書き直したということである。もしあるいはその本が遺っておらずとも、彼は実に後世への非常の遺物を遺したのであります。たといわれわれがイクラやりそこなってもイクラふ運にあっても、そのときに力を回復して、われわれの事業を捨ててはならぬ、勇気を起してふたたびそれに取りかからなければならぬ、という心を起してくれたことについて、カーライルは非常な遺物を遺してくれた人ではないか。 今時《こんじ》の弊害は何であるかといいますれば、なるほど金がない、われわれの国に事業が少い、良い本がない、それは確かです。しかしながら日本人お互いに今要するものは何であるか。本が足りないのでしょうか、金がないのでしょうか、あるいは事業がふ足なのでありましょうか。それらのことのふ足はもとよりないことはない。けれども、私が考えてみると、今日第一の欠乏は Life《ライフ》 生命の欠乏であります。それで近ごろはしきりに学問ということ、教育ということ、すなわち Culture《カルチュア》(修養)ということが大へんにわれわれを動かします。われわれはドウしても学問をしなければならぬ、ドウしてもわれわれは青年に学問をつぎ込まねばならぬ、教育をのこして後世の人を誡《いま》しめ、後世の人を教えねばならぬというてわれわれは心配いたします。もちろんこのことはたいへんよいことであります。それでもしわれわれが今より百年後にこの世に生まれてきたと仮定して、明治二十七年の人の歴史を読むとすれば、ドウでしょう、これを読んできてわれわれにどういう感じが起りましょうか。なるほどここにも学校が建った、ここにも教会が建った、ここにも青年会館が建った、ドウして建ったろうといってだんだん読んでみますと、この人はアメリカへ行って金をもらってきて建てた、あるいはこの人はこういう運動をして建てたということがある。そこでわれわれがこれを読みますときにアア、とても私にはそんなことはできない、今ではアメリカへ行っても金はもらえまい、また私にはそのように人と共同する力はない。私にはそういう真似《まね》はできない、私はとてもそういう事業はできないというて失望しましょう。すなわち私が今から五十年も百年も後の人間であったならば、今日の時代から学校を受け継いだかも知れない。教会を受け継いだかも知れませぬ。けれども私自身を働かせる原動力をばもらわない。大切なるものをばもらわないに相違ない。しかしもしここにつまらない教会が一つあるとすれば、そのつまらない教会の建物を売ってみたところがほとんどわずかの金の価値しかないかも知れませぬ。しかしながらその教会の建った歴史を聞いたときに、その歴史がこういう歴史であったと仮《かり》定《さだ》めてごらんなさい……この教会を建てた人はまことに貧乏人であった、この教会を建てた人は学問も別にない人であった、それだけれどもこの人は己のすべての浪費を節して、すべての欲情を去って、まるで己の力だけにたよって、この教会を造ったものである。……こういう歴史を読むと私にも勇気が起ってくる。かの人にできたならば己にもできないことはない、われも一つやってみようというようになる。 私は近世の日本の英傑、あるいは世界の英傑といってもよろしい人のお話をいたしましょう。この世界の英傑のなかに、ちょうどわれわれの留《と》まっているこの箱根山の近所に生まれた人で二宮金次郎という人がありました。この人の伝を読みましたときに私は非常な感覚をもらった。それでドウも二宮金次郎先生には私は現に負《お》うところが実に多い。二宮金次郎氏の事業はあまり日本にひろまってはおらぬ。それで彼のなした事業はことごとくこれを纏《まと》めてみましたならば、二十ヵ村か三十ヵ村の人民を救っただけに止《とど》まっていると考えます。しかしながらこの人の生涯が私を益し、それから今日日本の多くの人を益するわけは何であるかというと、何でもない、この人は事業の贈物にあらずして生涯の贈物を遺した。この人の生涯はすでにご承知の方もありましょうが、チョット申してみましょう。二宮金次郎氏は十四のときに父を失い、十六のときに母を失い、家が貧乏にして何物もなく、ためにごく残酷な伯父に預けられた人であります。それで一文の銭もなし家産はことごとく傾き、弟一人、妹一人持っていた。身に一文もなくして孤児です。その人がドウして生涯を立てたか。伯父さんの家にあってその手伝いをしている間に本が読みたくなった。そうしたときに本を読んでおったら、伯父さんに叱られた。この高い油を使って本を読むなどということはまことに馬鹿馬鹿しいことだといって読ませぬ。そうすると、黙っていて伯父さんの油を使っては悪いということを聞きましたから、「それでは私は私の油のできるまでは本を読まぬ」という決心をした。それでどうしたかというと、川辺の誰も知らないところへ行きまして、菜種《なたね》を蒔《ま》いた。一ヵ年かかって菜種を五、六升も取った。それからその菜種を持っていって、油屋へ行って油と取換えてきまして、それからその油で本を見た。そうしたところがまた叱られた。「油ばかりお前のものであれば本を読んでもよいと思っては違う、お前の時間も私のものだ。本を読むなどという馬鹿なことをするならよいからその時間に縄を綯《よ》れ」といわれた。それからまた仕方がない、伯父さんのいうことであるから終日働いてあとで本を読んだ、……そういう苦学をした人であります。どうして自分の生涯を立てたかというに、村の人の遊ぶとき、ことにお祭り日などには、近所の畑のなかに洪水で沼になったところがあった、その沼地を伯父さんの時間でない、自分の時間に、その沼地よりことごとく水を引いてそこでもって小さい鍬《くわ》で田地を拵《こしら》えて、そこへ持っていって稲を椊えた。こうして初めて一俵の米を取った。その人の自伝によりますれば、「米を一俵取ったときの私の喜びは何ともいえなかった。これ天が初めて私に直接に授けたものにしてその一俵は私にとっては百万の価値があった」というてある。それからその方法をだんだん続けまして二十歳のときに伯父さんの家を辞した。そのときには三、四俵の米を持っておった。それから仕上げた人であります。それでこの人の生涯を初めから終りまで見ますと、この宇宙というものは実に神様……神様とはいいませぬ……天の造ってくださったもので、天というものは実に恩恵の深いもので、人間を助けよう助けようとばかり思っている。それだからもしわれわれがこの身を天と地とに委《ゆだ》ねて天の法則に従っていったならば、われわれは欲せずといえども天がわれわれを助けてくれる>というこういう考えであります。その考えを持ったばかりでなく、その考えを実行した。その話は長うございますけれども、ついには何万石という村々を改良して自分の身をことごとく人のために使った。旧幕の末路にあたって経済上、農業改良上について非常の功労のあった人であります。それでわれわれもそういう人の生涯、二宮金次郎先生のような人の生涯を見ますときに、「もしあの人にもアアいうことができたならば私にもできないことはない」という考えを起します。普通の考えではありますけれども非常に価値のある考えであります。それで人に頼らずともわれわれが神にたより己にたよって宇宙の法則に従えば、この世界はわれわれの望むとおりになり、この世界にわが考えを行うことができるという感覚が起ってくる。二宮金次郎先生の事業は大きくなかったけれども、彼の生涯はドレほどの生涯であったか知れませぬ。私ばかりでなく日本中幾万の人はこの人からインスピレーション>を得たでありましょうと思います。あなたがたもこの人の伝を読んでごらんなさい。『少年文学』の中に『二宮尊徳翁』というのが出ておりますが、アレはつまらない本です。私のよく読みましたのは、農商務省で出版になりました、五百ページばかりの『報徳記』という本です。この本を諸君が読まれんことを切に希望します。この本はわれわれに新理想を与え、新希望を与えてくれる本であります。実にキリスト教の『バイブル』を読むような考えがいたします。ゆえにわれわれがもし事業を遺すことができずとも、二宮金次郎的の、すなわち独立生涯を躬行《きゅうこう》していったならば、われわれは実に大事業を遺す人ではないかと思います。 私は時が長くなりましたからもうしまいにいたしますが、常に私の生涯に深い感覚を与える一つの言葉を皆様の前に繰り返したい。ことにわれわれのなかに一人アメリカのマサチューセッツ州マウント・ホリヨーク・セミナリーという学校へ行って卒業してきた方がおりますが、この女学校は古い女学校であります。たいへんよい女学校であります。しかしながらもし私をしてその女学校を評せしむれば、今の教育上ことに知育上においては私はけっしてアメリカ第一等の女学校とは思わない。米国にはたくさんよい女学校がございます。スミス女学校というような大きな学校もあります。またボストンのウェレスレー学校、フィラデルフィアのブリンモアー学校というようなものがございます。けれどもマウント・ホリヨーク・セミナリーという女学校は非常な勢力をもって非常な事業を世界になした女学校であります。何故《なぜ》だといいます(その女学校はこの節はだいぶよく揃ったそうでありますが、このあいだまではふ整頓の女学校でありました)、それが世界を感化するの勢力を持つにいたった原因は、その学校にはエライ非常な女がおった。その人は立派な物理学の機械に優《まさ》って、立派な天文台に優って、あるいは立派な学者に優って、価値《ねうち》のある魂《たましい》を持っておったメリー・ライオンという女でありました。その生涯をことごとく述べることは今ここではできませぬが、この女史が自分の女生徒に遺言した言葉はわれわれのなかの婦女を励まさねばならぬ、また男子をも励まさねばならぬものである。すなわち私はその女の生涯をたびたび考えてみますに、実に日本の武士のような生涯であります。彼女は実に義侠心に充《み》ち満《み》ちておった女であります。彼女は何というたかというに、彼女の女生徒にこういうた。 他の人の行くことを嫌うところへ行け。 他の人の嫌がることをなせ これがマウント・ホリヨーク・セミナリーの立った土台石であります。これが世界を感化した力ではないかと思います。他の人の嫌がることをなし、他の人の嫌がるところへ行くという精神であります。それでわれわれの生涯はその方に向って行きつつあるか。われわれの多くはそうでなくして、他の人もなすから己もなそうというのではないか。他の人もアアいうことをするから私もソウしようというふうではないか。ほかの人もアメリカへ金もらいに行くから私も行こう、他の人も壮士になるから私も壮士になろう、はなはだしきはだいぶこのごろは耶蘇《ヤソ》教が世間の評判がよくなったから私も耶蘇教になろう、というようなものがございます。関東に往きますと関西にあまり多くないものがある。関東には良いものがだいぶたくさんあります。関西よりも良いものがあると思います。関東人は意地《いじ》ということをしきりに申します。意地の悪い奴はつむじが曲っていると申しますが毬栗頭《いがぐりあたま》にてはすぐわかる。頭のつむじがここらに(手真似にて)こう曲がっている奴はかならず意地が悪い。人が右へ行こうというと左といい、アアしようといえばコウしようというようなふうで、ことに上州人にそれが多いといいます(私は上州の人間ではありませぬけれども)。それでかならずしもこれは誉《ほ》むべき精神ではないと思うが、しかしながら武士の意地というものです。その意地をわれわれから取り除《の》けてしまったならば、われわれは腰抜け武士になってしまう。徳川家康のエライところはたくさんありますけれども、諸君のご承知のとおり彼が子供のときに川原《かわら》へ行ってみたところが、子供の二群が戦《いくさ》をしておった、石撃《いしぶち》をしておった。家康はこれを見て彼の家来に命じて人数の少い方を手伝ってやれといった。多い方はよろしいから少い方へ行って助けてやれといった。これが徳川家康のエライところであります。それでいつでも正義のために立つ者は少数である。それでわれわれのなすべきことはいつでも少数の正義の方に立って、そうしてその正義のために多勢のふ義の徒に向って石撃をやらなければなりません。もちろんかならずしも負ける方を助けるというのではない。私の望むのは少数とともに戦うの意地です。その精神です。それはわれわれのなかにみな欲《ほ》しい。今日われわれが正義の味方に立つときに、われわれ少数の人が正義のために立つときに、少くともこの夏期学校に来ている者くらいはともにその方に起《た》ってもらいたい。それでドウゾ後世の人がわれわれについてこの人らは力もなかった、富もなかった、学問もなかった人であったけれども、己の一生涯をめいめい持っておった主義のために送ってくれたといわれたいではありませんか。これは誰にも遺すことのできる生涯ではないかと思います。それでその遺物を遺すことができたと思うと実にわれわれは嬉しい、たといわれわれの生涯はドンナ生涯であっても。 たびたびこういうような考えは起りませぬか。もし私に家族の関係がなかったならば私にも大事業ができたであろう、あるいはもし私に金があって大学を卒業し欧米へ行って知識を磨いてきたならば私にも大事業ができたであろう、もし私に良い友人があったならば大事業ができたであろう、こういう考えは人々に実際起る考えであります。しかれども種々のふ幸に打ち勝つことによって大事業というものができる、それが大事業であります。それゆえにわれわれがこの考えをもってみますと、われわれに邪魔のあるのはもっとも愉快なことであります。邪魔があればあるほどわれわれの事業ができる。勇ましい生涯と事業を後世に遺すことができる。とにかく反対があればあるほど面白い。われわれに友達がない、われわれに金がない、われわれに学問がないというのが面白い。われわれが神の恩恵を享《う》け、われわれの信仰によってこれらのふ足に打ち勝つことができれば、われわれは非常な事業を遺すものである。われわれが熱心をもってこれに勝てば勝つほど、後世への遺物が大きくなる。もし私に金がたくさんあって、地位があって、責任が少くして、それで大事業ができたところが何でもない。たとい事業は小さくても、これらのすべての反対に打ち勝つことによって、それで後世の人が私によって大いに利益を得るにいたるのである。種々のふ都合《ふつごう》、種々の反対に打ち勝つことが、われわれの大事業ではないかと思う。それゆえにヤコブのように、われわれの出遭《であ》う艱難《かんなん》についてわれわれは感謝すべきではないかと思います。 まことに私の言葉が錯雑しておって、かつ時間も少くございますから、私の考えをことごとく述べることはできない。しかしながら私は今日これで御免《ごめん》をこうむって山を降《くだ》ろうと思います。それで来年またふたたびどこかでお目にかかるときまでには少くとも幾何《いくばく》の遺物を貯えておきたい。この一年の後にわれわれがふたたび会しますときには、われわれが何か遺しておって、今年は後世のためにこれだけの金を溜めたというのも結構、今年は後世のためにこれだけの事業をなしたというのも結構、また私の思想を雑誌の一論文に書いて遺したというのも結構、しかしそれよりもいっそう良いのは後世のために私は弱いものを助けてやった、後世のために私はこれだけの艱難に打ち勝ってみた、後世のために私はこれだけの品性を修練してみた、後世のために私はこれだけの義侠心を実行してみた、後世のために私はこれだけの情実に勝ってみた、という話を持ってふたたびここに集まりたいと考えます。この心掛けをもってわれわれが毎年毎日進みましたならば、われわれの生涯は決して五十年や六十年の生涯にはあらずして、実に水の辺《ほと》りに椊えたる樹のようなもので、だんだんと芽を萌《ふ》き枝を生じてゆくものであると思います。けっして竹に木を接《つ》ぎ、木に竹を接ぐような少しも成長しない価値のない生涯ではないと思います。こういう生涯を送らんことは実に私の最大希望でございまして、私の心を毎日慰め、かついろいろのことをなすに当って私を励ますことであります。それで私のなお一つの題の「真面目ならざる宗教家」というのは時間がありませぬからここに述べませぬ。述べませぬけれども、しかしながら私の精神のあるところは皆様に十分お話しいたしたと思います。己の信ずることを実行するものが真面目なる信者です。ただただ壮言大語することは誰にもできます。いくら神学を研究しても、いくら哲学書を読みても、われわれの信じた主義を真面目に実行するところの精神がありませぬあいだは、神はわれわれにとって異邦人であります。それゆえにわれわれは神がわれわれに知らしたことをそのまま実行いたさなければなりません。こういたさねばならぬと思うたことはわれわれはことごとく実行しなければならない。もしわれわれが正義はついに勝つものにしてふ義はついに負けるものであるということを世間に発表するものであるならば、そのとおりにわれわれは実行しなければならない。これを称して真面目なる信徒と申すのです。われわれに後世に遺すものは何もなくとも、われわれに後世の人にこれぞというて覚えられるべきものはなにもなくとも、アノ人はこの世の中に活きているあいだは真面目なる生涯を送った人であるといわれるだけのことを後世の人に遺したいと思います。(拍手喝采) 底本:「後世への最大遺物 デンマルク国の話」岩波文庫、岩波書店 1946(昭和21)年10月10日第1刷発行 1976(昭和51)年3月16日第30刷改版発行 1994(平成6)年8月6日第64刷発行 青空文庫作成ファイル:このファイルは、インターネットの図書館、青空文庫で作られました。入力、校正、制作にあたったのは、ボランティアの皆さんです。 ▼後世への最大遺物の最後に述べられている言葉です。 2008.4.30

▼デンマルク国の話 信仰と樹木とをもって国を救いし話 曠野《あれの》と湿潤《うるおい》なき地とは楽しみ、 沙漠《さばく》は歓《よろこ》びて番紅《さふらん》のごとくに咲《はなさ》かん、 盛《さかん》に咲《はなさ》きて歓ばん、 喜びかつ歌わん、 レバノンの栄《さか》えはこれに与えられん、 カルメルとシャロンの美《うるわ》しきとはこれに授けられん、 彼らはエホバの栄《さかえ》を見ん、 我らの神の美《うる》わしきを視《み》ん。 (イザヤ書三五章一―二節) 今日は少しこの世のことについてお話しいたそうと欲《おも》います。デンマークは欧州北部の一小邦であります。その面積は朝鮮と台湾とを除いた日本帝国の十分の一でありまして、わが北海道の半分に当り、九州の一島に当らない国であります。その人口は二百五十万でありまして、日本の二十分の一であります。実に取るに足りないような小国でありますが、しかしこの国について多くの面白い話があります。 今、単に経済上より観察を下しまして、この小国のけっして侮《あなど》るべからざる国であることがわかります。この国の面積と人口とはとてもわが日本国に及びませんが、しかし富の程度にいたりましてははるかに日本以上であります。その一例を挙《あ》げますれば日本国の二十分の一の人口を有するデンマーク国は日本の二分の一の外国貿易をもつのであります。すなわちデンマーク人一人の外国貿易の高は日本人一人の十倍に当るのであります。もってその富の程度がわかります。ある人のいいまするに、デンマーク人はたぶん世界のなかでもっとも富んだる民であるだろうとのことであります。すなわちデンマーク人一人の有する富はドイツ人または英国人または米国人一人の有する富よりも多いのであります。実に驚くべきことではありませんか。 しからばデンマーク人はどうしてこの富を得たかと問いまするに、それは彼らが国外に多くの領地をもっているからではありません、彼らはもちろん広きグリーンランドをもちます。しかし北氷洋の氷のなかにあるこの領土の経済上ほとんど何の価値もないことは何人《なんびと》も知っております。彼らはまたその面積においてはデンマーク本土に二倍するアイスランドをもちます。しかしそのなを聞いてその国の富饒《ふにょう》の土地でないことはすぐにわかります。ほかにわずかに鳥毛《とりのけ》を産するファロー島があります。またやや富饒なる西インド中のサンクロア、サントーマス、サンユーアンの三島があります。これ確かに富の源《みなもと》でありますが、しかし経済上収支相償うこと尠《すくな》きがゆえに、かつてはこれを米国に売却せんとの計画もあったくらいであります。ゆえにデンマークの富源といいまして、別に本国以外にあるのでありません。人口一人に対し世界第一の富を彼らに供せしその富源はわが九州大のデンマーク本国においてあるのであります。 しかるにこのデンマーク本国がけっして富饒の地と称すべきではないのであります。国に一鉱山あるでなく、大港湾の万国の船舶を惹《ひ》くものがあるのではありません。デンマークの富は主としてその土地にあるのであります、その牧場とその家畜と、その樅《もみ》と白樺《しらかば》との森林と、その沿海の漁業とにおいてあるのであります。ことにその誇りとするところはその乳産であります、そのバターとチーズとであります。デンマークは実に牛乳をもって立つ国であるということができます。トーヴァルセンを出して世界の彫刻術に一新紀元を劃《かく》し、アンデルセンを出して近世お伽話《とぎばなし》の元祖たらしめ、キェルケゴールを出して無教会主義のキリスト教を世界に唱《とな》えしめしデンマークは、実に柔和なる牝牛《めうし》の産をもって立つ小にして静かなる国であります。 しかるに今を去る四十年前のデンマークはもっとも憐れなる国でありました。一八六四年にドイツ、オーストリアの二強国の圧迫するところとなり、その要求を拒《こば》みし結果、ついに開戦のふ幸を見、デンマーク人は善く戦いましたが、しかし弱はもって強に勝つ能《あた》はず、デッペルの一戦に北軍敗れてふたたび起《た》つ能わざるにいたりました。デンマークは和を乞いました、しかして敗北の賠償《ばいしょう》としてドイツ、オーストリアの二国に南部最良の二州シュレスウィヒとホルスタインを割譲しました。戦争はここに終りを告げました。しかしデンマークはこれがために窮困の極に達しました。もとより多くもない領土、しかもその最良の部分を持ち去られたのであります。いかにして国運を恢復《かいふく》せんか、いかにして敗戦の大搊害を償《つぐな》わんか、これこの時にあたりデンマークの愛国者がその脳漿《のうしょう》を絞《しぼ》って考えし問題でありました。国は小さく、民は尠《すくな》く、しかして残りし土地に荒漠多しという状態《ありさま》でありました。国民の精力はかかるときに試《た》めさるるのであります。戦いは敗れ、国は削《けず》られ、国民の意気鎖沈しなにごとにも手のつかざるときに、かかるときに国民の真の価値《ねうち》は判明するのであります。戦勝国の戦後の経営はどんなつまらない政治家にもできます、国威宣揚にともなう事業の発展はどんなつまらない実業家にもできます、難いのは戦敗国の戦後の経営であります、国運衰退のときにおける事業の発展であります。戦いに敗れて精神に敗れない民が真に偉大なる民であります戦いに敗れて精神に敗れない民が真に偉大なる民であります、宗教といい信仰といい、国運隆盛のときにはなんの必要もないものであります。しかしながら国に幽暗《くらき》の臨《のぞ》みしときに精神の光が必要になるのであります。国の興《おこ》ると亡《ほろ》ぶるとはこのときに定まるのであります。どんな国にもときには暗黒が臨みます。そのとき、これに打ち勝つことのできる民が、その民が永久に栄ゆるのであります。あたかも疾病《やまい》の襲うところとなりて人の健康がわかると同然であります。平常《ふだん》のときには弱い人も強い人と違いません。疾病《やまい》に罹《かか》って弱い人は斃《たお》れて強い人は存《のこ》るのであります。そのごとく真に強い国は国難に遭遇して亡びないのであります。その兵は敗れ、その財は尽《つ》きてそのときなお起るの精力を蓄うるものであります。これはまことに国民の試練の時であります。このときに亡びないで、彼らは運命のいかんにかかわらず、永久に亡びないのであります。 越王|勾践《こうせん》呉を破りて帰るではありません、デンマーク人は戦いに敗れて家に還ってきました。還りきたれば国は荒れ、財は尽き、見るものとして悲憤失望の種ならざるはなしでありました。「今やデンマークにとり悪しき日なり」と彼らは相互に対していいました。この挨拶《あいさつ》に対して「否《いな》」と答えうる者は彼らのなかに一人もありませんでした。しかるにここに彼らのなかに一人の工兵士官がありました。彼のなをダルガス(Enrico Mylius Dalgas)といいまして、フランス種のデンマーク人でありました。彼の祖先は有名なるユグノー党の一人でありまして、彼らは一六八五年信仰自由のゆえをもって故国フランスを逐《お》われ、あるいは英国に、あるいはオランダに、あるいはプロイセンに、またあるいはデンマークに逃れ来《きた》りし者でありました。ユグノー党の人はいたるところに自由と熱信と勤勉とを運びました。英国においてはエリザベス女王のもとにその今や世界に冠たる製造業を起しました。その他、オランダにおいて、ドイツにおいて、多くの有利的事業は彼らによって起されました。旧《ふる》き宗教を維持せんとするの結果、フランス国が失いし多くのもののなかに、かの国にとり最大の搊失と称すべきものはユグノー党の外国脱出でありました。しかして十九世紀の末に当って彼らはいまだなおその祖先の精神を失わなかったのであります。ダルガス、齢《とし》は今三十六歳、工兵士官として戦争に臨み、橋を架し、道路を築き、溝《みぞ》を掘るの際、彼は細《こま》かに彼の故国の地質を研究しました。しかして戦争いまだ終らざるに彼はすでに彼の胸中に故国|恢復《かいふく》の策を蓄えました。すなわちデンマーク国の欧州大陸に連《つら》なる部分にして、その領土の大部分を占むるユトランド(Jutland)の荒漠を化してこれを沃饒《よくにょう》の地となさんとの大計画を、彼はすでに彼の胸中に蓄えました。ゆえに戦い敗れて彼の同僚が絶望に圧せられてその故国に帰り来《きた》りしときに、ダルガス一人はその面《おも》に微笑《えみ》を湛《たた》えその首《こうべ》に希望の春を戴《いただ》きました。「今やデンマークにとり悪しき日なり」と彼の同僚はいいました。「まことにしかり」とダルガスは答えました。「しかしながらわれらは外に失いしところのものを内において取り返すを得《う》べし、君らと余との生存中にわれらはユトランドの曠野を化して薔薇《バラ》の花咲くところとなすを得べし」と彼は続いて答えました。この工兵士官に預言者イザヤの精神がありました。彼の血管に流るるユグノー党の血はこの時にあたって彼をして平和の天使たらしめました。他人の失望するときに彼は失望しませんでした。彼は彼の国人が剣をもって失ったものを鋤《すき》をもって取り返さんとしました。今や敵国に対して復讐戦《ふくしゅうせん》を計画するにあらず、鋤《すき》と鍬《くわ》とをもって残る領土の曠漠と闘い、これを田園と化して敵に奪われしものを補わんとしました。まことにクリスチャンらしき計画ではありませんか。真正の平和主義者はかかる計画に出でなければなりません。 しかしダルガスはただに預言者ではありませんでした。彼は単に夢想家《ゆめみるもの》ではありませんでした。工兵士官なる彼は、土木学者でありしと同時に、また地質学者であり椊物学者でありました。彼はかのごとくにして詩人でありしと同時にまた実際家でありました。彼は理想を実現するの術《すべ》を知っておりました。かかる軍人をわれわれはときどき欧米の軍人のなかに見るのであります。軍人といえば人を殺すの術にのみ長じている者であるとの思想は外国においては一般に行われておらないのであります。 ユトランドはデンマークの半分以上であります。しかしてその三分の一以上がふ毛の地であったのであります。面積一万五千平方マイルのデンマークにとりましては三千平方マイルの曠野は過大の廃物であります。これを化して良田沃野となして、外に失いしところのものを内にありて償《つぐな》わんとするのがそれがダルガスの夢であったのであります。しかしてこの夢を実現するにあたってダルガスの執《と》るべき武器はただ二つでありました。その第一は水でありました。その第二は樹《き》でありました。荒地に水を漑《そそ》ぐを得、これに樹をうえて植林の実を挙ぐるを得ば、それで事《こと》は成るのであります。事《こと》はいたって簡単でありました。しかし簡単ではあるが容易ではありませんでした。世に御《ぎょ》し難いものとて人間の作った沙漠のごときはありません。もしユトランドの荒地がサハラの沙漠のごときものでありましたならば問題ははるかに容易であったのであります。天然の沙漠は水をさえこれに灑《そそ》ぐを得ばそれでじきに沃土《よきつち》となるのであります。しかし人間の無謀と怠慢とになりし沙漠はこれを恢復するにもっとも難いものであります。しかしてユトランドの荒地はこの種の荒地であったのであります。今より八百年前の昔にはそこに繁茂せる良き林がありました。しかして降《くだ》って今より二百年前まではところどころに樫の林を見ることができました。しかるに文明の進むと同時に人の欲心はますます増進し、彼らは土地より取るに急《きゅう》にしてこれに酬《むく》ゆるに緩《かん》でありましたゆえに、地は時を追うてますます瘠せ衰え、ついに四十年前の憐むべき状態《ありさま》に立ちいたったのであります。しかし人間の強欲をもってするも地は永久に殺すことのできるものではありません。神と天然とが示すある適当の方法をもってしますれば、この最悪の状態においてある土地をも元始《はじめ》の沃饒に返すことができます。まことに詩人シラーのいいしがごとく、天然には永久の希望あり、壊敗はこれをただ人のあいだにおいてのみ見るのであります。 まず溝を穿《うが》ちて水を注ぎ、ヒースと称する荒野の植物を駆逐し、これに代うるに馬鈴薯《じゃがたらいも》ならびに牧草《ぼくそう》をもってするのであります。このことはさほどの困難ではありませんでした。しかし難中の難事は荒地に樹をうゆることでありました、このことについてダルガスは非常の苦心をもって研究しました。植物界広しといえどもユトランドの荒地に適しそこに成育してレバノンの栄えを呈《あら》わす樹はあるやなしやと彼は研究に研究を重ねました。しかして彼の心に思い当りましたのはノルウェー産の樅《もみ》でありました、これはユトランドの荒地に成育すべき樹であることはわかりました。しかしながら実際これを試験《ため》してみますると、思うとおりには行きません。樅は生《は》えは生《は》えまするが数年ならずして枯れてしまいます。ユトランドの荒地は今やこの強梗《きょうこう》なる樹木をさえ養うに足るの養分を存《のこ》しませんでした。 しかしダルガスの熱心はこれがために挫《くじ》けませんでした。彼は天然はまた彼にこの難問題をも解決してくれることと確信しました。ゆえに彼はさらに研究を続けました。しかして彼の頭脳《あたま》にフト浮び出ましたことはアルプス産の小樅《こもみ》でありました。もしこれを移しょくしたらばいかんと彼は思いました。しかしてこれを取り来《きた》りてノルウェー産の樅のあいだにうえましたときに、奇なるかな、両種の樅は相いならんで生長し、年を経るも枯れなかったのであります。ここにおいて大問題は釈《と》けました。ユトランドの荒野に始めて緑の野を見ることができました。緑は希望の色であります。ダルガスの希望、デンマークの希望、その民二百五十万の希望は実際に現われました。 しかし問題はいまだ全《まった》く釈けませんでした。緑の野はできましたが、緑の林はできませんでした。ユトランドの荒地より建築用の木材をも伐り得んとのダルガスの野心的欲望は事実となりて現われませんでした。樅《もみ》はある程度まで成長して、それで成長を止めました、その枯死《かれること》はアルプス産の小樅《こもみ》の併しょく《へいしょく》をもって防《ふせ》ぎ得ましたけれども、その永久の成長はこれによって成就《とげ》られませんでした。「ダルガスよ、汝の預言せし材木を与えよ」といいてデンマークの農夫らは彼に迫りました。あたかもエジプトより遁《のが》れ出でしイスラエルの民が一部の失敗のゆえをもってモーセを責めたと同然でありました。しかし神はモーセの祈願《ねがい》を聴きたまいしがごとくにダルガスの心の叫びをも聴きたまいました。黙示は今度は彼に臨《のぞ》まずして彼の子に臨みました、彼の長男をフレデリック・ダルガスといいました。彼は父の質《たち》を受けて善き植物学者でありました。彼は樅《もみ》の成長について大なる発見をなしました。 若きダルガスはいいました、大樅がある程度以上に成長しないのは小樅をいつまでも大樅のそばに生《はや》しておくからである。もしある時期に達して小樅を斫《き》り払ってしまうならば大樅は独《ひと》り土地を占領してその成長を続けるであろうと。しかして若きダルガスのこの言を実際に試《ため》してみましたところが実にそのとおりでありました。小樅はある程度まで大樅の成長を促《うなが》すの能力《ちから》を持っております。しかしその程度に達すればかえってこれを妨ぐるものである、との奇態《きたい》なる植物学上の事実が、ダルガス父子によって発見せられたのであります。しかもこの発見はデンマーク国の開発にとりては実に絶大なる発見でありました、これによってユトランドの荒地|挽回《ばんかい》の難問題は解釈されたのであります。これよりして各地に鬱蒼《うっそう》たる樅の林を見るにいたりました。一八六〇年においてはユトランドの山林はわずかに十五万七千エーカーに過ぎませんでしたが、四十七年後の一九〇七年にいたりましては四十七万六千エーカーの多きに達しました。しかしこれなお全州面積の七分二厘に過ぎません。さらにダルガスの方法に循《したが》い植林を継続いたしますならば数十年の後にはかの地に数百万エーカーの緑林を見るにいたるのでありましょう。実に多望と謂《いい》つべしであります。 しかし植林の効果は単に木材の収穫に止《とど》まりません。第一にその善き感化を蒙《こうむ》りたるものはユトランドの気候でありました。樹木のなき土地は熱しやすくして冷《さ》めやすくあります。ゆえにダルガスの植林以前においてはユトランドの夏は昼は非常に暑くして、夜はときに霜を見ました。四六時中に熱帯の暑気と初冬の霜を見ることでありますれば、しょく生は堪《たま》ったものでありません。その時にあたってユトランドの農夫が収穫成功の希望をもって種《う》ゆるを得し植物は馬鈴薯、黒麦、その他少数のものに過ぎませんでした。しかし植林成功後のかの地の農業は一変しました。夏期の降霜はまったく止《や》みました。今や小麦なり、砂糖大根なり、北欧産の穀類または野菜にして、成熟せざるものなきにいたりました。ユトランドは大樅《おおもみ》の林の繁茂のゆえをもって良き田園と化しました。木材を与えられし上に善き気候を与えられました、うゆべきはまことに樹であります。 しかし植林の善き感化はこれに止《とど》まりませんでした。樹木の繁茂は海岸より吹き送らるる砂塵《すなほこり》の荒廃を止《と》めました。北海沿岸特有の砂丘《すなやま》は海岸近くに喰い止められました、樅《もみ》は根を地に張りて襲いくる砂塵《すなほこり》に対していいました、 ここまでは来《きた》るを得《う》べし しかしここを越ゆべからず と(ヨブ記三八章一一節)。北海に浜《ひん》する国にとりては敵国の艦隊よりも恐るべき砂丘《すなやま》は、戦闘艦ならずして緑の樅の林をもって、ここにみごとに撃退されたのであります。 霜は消え砂は去り、その上に第三に洪水の害は除かれたのであります。これいずこの国においても椊林の結果としてじきに現わるるものであります。もちろん海抜六百尺をもって最高点となすユトランドにおいてはわが邦《くに》のごとき山国《やまぐに》におけるごとく洪水の害を見ることはありません。しかしその比較的に少きこの害すらダルガスの事業によって除かれたのであります。 かくのごとくにしてユトランドの全州は一変しました。廃《すた》りし市邑《しゆう》はふたたび起りました。新たに町村は設けられました。地価は非常に騰貴《とうき》しました、あるところにおいては四十年前の百五十倍に達しました。道路と鉄道とは縦横《たてよこ》に築かれました。わが四国全島にさらに一千方マイルを加えたるユトランドは復活しました、戦争によって失いしシュレスウィヒとホルスタインとは今日すでに償《つぐな》われてなお余りあるとのことであります。 しかし木材よりも、野菜よりも、穀類よりも、畜類よりも、さらに貴きものは国民の精神であります。デンマーク人の精神はダルガス植林成功の結果としてここに一変したのであります。失望せる彼らはここに希望を恢復しました、彼らは国を削《けず》られてさらに新たに良き国を得たのであります。しかも他人の国を奪ったのではありません。己れの国を改造したのであります。自由宗教より来る熱誠と忍耐と、これに加うるに大樅《おおもみ》、小樅《こもみ》の不思議なる能力《ちから》とによりて、彼らの荒れたる国を挽回《ばんかい》したのであります。 ダルガスの他の事業について私は今ここに語るの時をもちません。彼はいかにして砂地《すなじ》を田園に化せしか、いかにして沼地の水を排《はら》いしか、いかにして磽地《いしじ》を拓《ひら》いて果園を作りしか、これ植林に劣らぬ面白き物語《ものがたり》であります。これらの問題に興味を有せらるる諸君はじかに私についてお尋ねを願います。 * * * * 今、ここにお話しいたしましたデンマークの話は、私どもに何を教えますか。 第一に戦敗かならずしもふ幸にあらざることを教えます。国は戦争に負けても亡びません。実に戦争に勝って亡びた国は歴史上けっして尠《すくな》くないのであります。国の興亡は戦争の勝敗によりません、その民の平素の修養によります。善き宗教、善き道徳、善き精神ありて国は戦争に負けても衰えません。否《いな》、その正反対が事実であります。牢固《ろうこ》たる精神ありて戦敗はかえって善き刺激となりてふ幸の民を興します。デンマークは実にその善き実例であります。 第二は天然の無限的生産力を示します。富は大陸にもあります、島嶼《とうしょ》にもあります。沃野にもあります、沙漠にもあります。大陸の主《ぬし》かならずしも富者ではありません。小島の所有者かならずしも貧者ではありません。善くこれを開発すれば小島も能く大陸に勝《ま》さるの産を産するのであります。ゆえに国の小なるはけっして歎《なげ》くに足りません。これに対して国の大なるはけっして誇るに足りません。富は有利化されたるエネルギー(力)であります。しかしてエネルギーは太陽の光線にもあります。海の波濤《なみ》にもあります。吹く風にもあります。噴火する火山にもあります。もしこれを利用するを得ますればこれらはみなことごとく富源であります。かならずしも英国のごとく世界の陸面六分の一の持ち主となるの必要はありません。デンマークで足ります。然《しか》り、それよりも小なる国で足ります。外《そと》に拡《ひろ》がらんとするよりは内《うち》を開発すべきであります。 第三に信仰の実力を示します。国の実力は軍隊ではありません、軍艦ではありません。はたまた金ではありません、銀ではありません、信仰であります。このことにかんしましてはマハン大佐もいまだ真理を語りません、アダム・スミス、J・S・ミルもいまだ真理を語りません。このことにかんして真理を語ったものはやはり旧《ふる》い『聖書』であります。 もし芥種《からしだね》のごとき信仰あらば、この山に移りてここよりかしこに移れと命《い》うとも、かならず移らん、また汝らに能《あた》わざることなかるべし とイエスはいいたまいました(マタイ伝一七章二〇節)。また おおよそ神によりて生まるる者は世に勝つ、われらをして世に勝たしむるものはわれらの信なり と聖ヨハネはいいました(ヨハネ第一書五章四節)。世に勝つの力、地を征服する力はやはり信仰であります。ユグノー党の信仰はその一人をもって鋤《すき》と樅樹《もみのき》とをもってデンマーク国を救いました。よしまたダルガス一人に信仰がありましてもデンマーク人全体に信仰がありませんでしたならば、彼の事業も無効に終ったのであります。この人あり、この民あり、フランスより輸入されたる自由信仰あり、デンマーク自生の自由信仰ありて、この偉業が成ったのであります。宗教、信仰、経済に関係なしと唱《とな》うる者は誰でありますか。宗教は詩人と愚人とに佳《よ》くして実際家と智者に要なしなどと唱うる人は、歴史も哲学も経済も何にも知らない人であります。国にもしかかる「愚かなる智者」のみありて、ダルガスのごとき智《さと》き愚人がおりませんならば、不幸一歩を誤りて戦敗の非運に遭いまするならば、その国はそのときたちまちにして亡びてしまうのであります。国家の大危険にして信仰を嘲り「国家の大危険にして信仰を嘲り」、これを無用視するがごときことはありませんこれを無用視するがごときことはありません。私が今日ここにお話しいたしましたデンマークとダルガスとにかんする事柄は大いに軽佻浮薄《けいちょうふはく》の経世家を警《いまし》むべきであります。 底本:「後世への最大遺物 デンマルク国の話」岩波文庫、岩波書店 1946(昭和21)年10月10日第1刷発行 1976(昭和51)年3月16日第30刷改版発行1994(平成6)年8月6日 第64刷発行 青空文庫作成ファイル:このファイルは、インターネットの図書館、青空文庫で作られました。入力、校正、制作にあたったのは、ボランティアの皆さんです。

今、ここにお話しいたしましたデンマークの話は、私どもに何をおしえましすか。 ▼第一に戦敗かならずしもふ幸にあらざることを教えます。国は戦争に負けても亡びません。実に戦争に勝って亡びた国は歴史上けっして尠(すくな)くないのであります。国の興亡は戦争の勝敗によりません、その民の平素の修養によります。善き宗教、善き道徳、善き精神ありて国は戦争に負けても衰えません。否(いな)、その正反対が事実であります。牢固たる精神ありて戦敗はかえって善き刺激となりてふ幸の民を興します。デンマークは実にその善き実例であります。 ▼第二は天然の無限的生産を示します。実は大陸にもあります、島嶼(とうしょ)にもあります。沃野にもあります。砂漠にもあります。大陸の主(ぬし)かならずしも富者ではありません。小島の所有者かならずしも貧者ではありません。善くこれを開発すれば小島も能く大陸に勝さるの産を産するのであります。ゆえに国の小なるはけっして歎くに足りません。・・・。 ▼第三に信仰の実力を示します。国の実力は軍隊ではありません、軍艦ではありません。はたまた金でがありません、銀ではありません、信仰であります。・・・。よしまたダルガス一人に信仰がありましてもデンマーク人全体にに信仰がありませんでしたならば、彼の事業は無効に終わったのであります。このひとあり、この民あり、フランスより輸入されたる自由信仰ありて、この偉業が成ったのであります。宗教、信仰、経済に関係なしと唱うる者は誰でありますか。宗教は詩人と愚人とに佳くして実際かと智者に要なしなど唱うる人は、歴史も哲学も経済も何にも知らないひとであります。國にももしかかる「愚かなる智者」のみありて、ダルガスのごとき「智(さと)き愚人」がおりませんならば、不幸一歩を誤りて戦敗の悲運に遭いますならば、その国はそのときたちまちにして亡びてしまうのであります。国家の大危険にして信仰を嘲り、これを無用視するがごときことはありません。私が今日ここにお話しいたしましたデンマークとダルガスに関する事柄は大いに軽佻浮薄(けいちょうふはく)の経世家のを警(いまし)むべきであります。 2011.04.18 内村鑑三著作:中江藤樹 |

小島直記著『人材水脈』日本近代化の主役と裏方 (中公文庫)P.29~33

小島直記著『人材水脈』日本近代化の主役と裏方 (中公文庫)P.29~33

岡 倉天心 牛鍋囲んで逍遥らと文学論 日本橋蛎殻町松平家下屋敷の一隅をかりてはじめた岡倉勘右衛門の宿屋は、福井県から上京するものがほとんど例外なしに泊まってくれ、開店早々から繁盛したらしいが、勘右衛門をもっともよろこばせたのは、せがれのできのよさであったろう。長男は早死にしたが、次男覚三(天心)は抜群の秀才で、十二歳で官立外国語学校にはいり、十四歳で官立東京開成学校にうつった。これはその二年目に東京大学と改められたから、覚三は十六歳の若さで東大生となったわけである。同学年には井上哲次郎(のち文学博士)、牧野伸顕(のち内大臣、伯爵)などがいた。 文学部の覚三は、政治学、理財学などのほか、中村正直(敬宇と号す)の漢文教室、ウイリアム・ホートンの英文学教室に親しんだ。中村は、明治十年四十六歳で文学部嘱託となったが、もとは幕府の儒官。慶應二年から明治元年まで英国に留学し、四年にスマイルス『セルフ・ヘルプ』の訳を『西国立志編』と題して出版し、ベストセラーとなった。もと幕府の騎兵頭だった益田孝が、井上馨にスカウㇳされて造幣頭として大阪にいったとき泊まった宿屋のむこ養子が馬越恭平(のち大日本麦酒社長)で、「馬越はタスキをかけておひつをあらっておった。細君はビンズケで髪をてかてかにして、襟にちり紙を当てておった。だんだん馬越の様子を見るとなかなか見こみのある男だから、これを読みたまえというて中村敬宇の西国立志編をやった。馬越はそれで大いに志を立てた」(『益田孝翁伝』)と益田は語っている。やがて馬越は宿屋をとびだして益田の部下となり、三井物産横浜支店長となるのである。 ところで岡倉覚三の方は、とくに英米文学を耽読した。ある日、同級生の福富孝季と小石川の牛肉屋の二階にあがり、牛鍋をつつきながら外国文学論を戦わしていると、隣の席に二人の学生がやってきて、これまた外国文学論をやりはじめる。そこでいっしょになって、大いに語ろうではないかということになった。 二人とも東大生だ。一人は江戸深川の高田早苗、もう一人は美濃大田出身の坪内友蔵(のち逍遥と号す)である。大学では、高田は岡倉より二年後輩で、坪内はさらに一年おくれて卒業するが、年齢は逆で、その会合を明治十一年と推定すれば、坪内は二十歳、高田十九歳、岡倉十七歳ということになる。しかし岡倉がもっとも早熟で、翌年十八歳で妻帯、十九歳で文学士、月給四十五円の文部省御用掛となるのである。 「だれの作品がいちばん好きか?」ということになり、 「ウオルター・スコツㇳの『アイヴァンホー』が好きですね」 と高田が言った。福富は、アレキサンドル・デューマの『モンテ・クリスト伯』をあげ、岡倉はヴィクトール・ユーゴ―の『レ・ゼラブル』をあげる。このとき、のちの逍遥坪内青年がひとり沈黙していたのはふにおちかねるが、京口元吉によれば、」「当時、逍遥先生にはまだチンプンカンプンで、目を丸くしてきき入るばかり。それを勧めて、逍遥先生にスコツㇳの『湖上の佳人』を読み合わせ、『春窓綺話』と題して、共訳出版するに至らしめて、後年の大英文学者に仕立てあげたのも、わが高田早苗先生>(『高田早苗伝』)だったわけである。もっとも門外漢だった逍遥ただ一人プロの英文学者になったところに、人生の面白さがあるようだ。 四人のうち、学問にもっとも縁が深かったのは高田といえる。彼の父は定職をもたず、家計窮迫、給費生としてようやく学業をつづけていたけれども、もとは江戸屈指の豪家であった。紀州和歌山の藩主徳川吉宗が八代将軍となったとき、随従して江戸にうつり住んだ御用商人高田茂右衛門友清がその先祖。 友清は府内に二十六ヵ所もの宅地をもつ富豪となったが、自費をもって下総(千葉県)手賀沼で二万石、武藏大宮(埼玉県)の見沼で一万石の新田を開発し、さらに利根川の水を荒川へおとす運河工事をして、産を失った。幕府ではその功績を認め、二千石の旗本にしようとしたのを友清はことわり、利根川・荒川間の通商営業を許してもらって、代々通船問屋として巨富を貯えた。六代六郎左衛門與清は学究で博覧強記、蔵書十万冊に達し、平田篤胤、伴信友とならんで江戸時代後期における国学の三大家と仰がれた。その血は曽孫の早苗にもっとも濃く伝わったようである。 高田家は、天保改革によるふ況期から左前となり、とくに早苗の父小太郎清常は十九歳で幕末の動乱期に当主となり、やがてそのすべてを失った。早苗には二人の兄があったが、いずれも他家に養子となり、三男坊の早苗が九代当主となっている。「種々の事情で、と先生はボカしているが、想像をたくましくすることが許されるならば、おそらくは傾く家計を補うための口減らしのためであったのではなかろうか」(京口・前掲書)。 しかし、家は窮迫しても、早苗の才能は光った。小室樵山という書家について書道と漢籍の素読をならっていた十二歳のとき、樵山がその日の米塩にも事欠きながら藩閥をきらって就職口をことわったのを知ると、数日前にならったばかりの「蒙求」の一節――「父母ノイマストキハ、官ヲエラバズシテ仕フ」を引用して、中風の老父を貧苦に悩ませておいてせっかくのご用をことわるとは心得ませぬ、とやりこめて、先生の目を白黒させたことがあったという。 このすぐれた友人によって文学的開眼をした逍遥は、やがて『当世書生気質』を書いたとき、主人公小山田燦爾のモデルに高田をつかつた。スラリとした長身の、気品のある美男子だった早苗はどこでも大もてにもてたので、モデルとしてはうってつけであったわけだ。 ところで、岡倉と高田の縁も、牛鍋の文学論議だけではおわらない。明治三十一年岡倉天心が日本美術院を創立したとき、開院式にのぞんで祝辞をのべた文部省高等学務局長が高田だったのである。ただその友情は、大正二年九月、五十二歳の天心の死によって断たれる。高田は七十九歳まで長命し、この間、法学博士、貴衆両院議院、文部大臣、早稲田大学総長となった。また逍遥も七十七年の生涯があった。福富孝季は、外相大隈重信の条約改正に反対した頭山満、杉浦重剛などのメンバーの一人に名前が出てくるが、斎藤隆三は「いくばくならず福富は自決して亡くなった」(『岡倉天心』)と書いている。天心は二首の弔詩を献じたという。 人物1、福富孝季:(1857~1891) 明治時代の教育者。安政4年11月生まれ。明治19年イギリスに留学し,心理学,教育学をおさめる。帰国後は高等師範教授となった。臨淵の号で劇評家としても知られ,著作に『私撰浄瑠璃年代記』などがある。明治24年4月9日死去。35歳。土佐(高知県)出身。東京大学卒。 人物2、高田早苗:(1860~1938)政治家,教育家。江戸深川出身。小山田与清の孫。東大卒。号は半峰。大隈重信に協力し立憲改進党,東京専門学校(のちの早大)の創設に参画。1890年以降衆議院に当選6回。大隈の腹心,改進党・進歩党の幹部として活躍。第2次大隈内閣の文相を勤め,教育調査会総裁として1918年公布の大学令立案に努めた。1923年早大総長。 人物3、坪内逍遥:(1859~1936)小説家,劇作家,評論家。本みょう勇蔵のちに雄蔵。美濃国生れ。東大政治学科卒。1885年『小説神髄』を書き『当世書生気質』を発表して写実による近代文学の方向を示した。二葉亭四迷をはじめ,逍遥の近代文学論は広く大きな影響を与えたが,自身は1889年の『細君』を最後に小説の筆を折った。1890年,東京専門学校(早稲田大学の前身)に文学科を設け,翌年《早稲田文学》を創刊し,後進の育成に努めた。また同誌を発表の場として森鴎外との間に没理想論争を展開した。また演劇革新を志して戯曲『桐一葉』『牧の方』『沓手鳥(ほととぎす)孤城落月』等を発表,『新曲浦島』などの舞踊劇をも創作した。演劇研究所を作って俳優の養成に努め,早稲田大学演劇博物館を建設し,『シェークスピア全集』の翻訳を完成するなど,日本近代文学,演劇の発展史上に大きな功績を残した。 2019.05.24

アジアは一つだ。ヒマラヤ山脈は、二つの強力な文明――孔子の共同主義のシナ文明と、ヴェーダの個人主義のインド文明とを、ただこれを強調せんがために分つ。しかしながら、この雪の障壁をもってしても、あの窮極と普遍とに対する広い愛の拡がりを、ただの一時もさえぎることはできないのだ。この愛こそは、全アジア民族共通の相続財産ともいうべき思想なのだ。この愛こそは、彼らに、世界のすべての大宗教を生み出すことを得させたものなのだ。(東洋の理想)

12月26日生まれた美術評論家。東京美術学校長をつとめ、日本美術院を設立するなど、明治美術の父と称せられる。主著『日本の目覚め』『茶の本』 *桑原武夫編『一日一言』―人類の知恵―(岩波新書)P.213

小林司著『出会いについて』精神科医のノートから (NHKブックス)P.20 から 『茶の本』や『東洋の理想』を書いた岡倉天心(一八六二~一九一三)の父親は、越前福井藩の藩士であり、横浜で藩が経営していた貿易店の支配人をしていた関係上、岡倉天心は、七歳頃からアメリカ人に英語を習っていたために英会話がひじょうにうまかった。 そして、東京大学の文学部の学生だったときに、米国人アーネスト・フェノロサ(一八五三~一九〇六)に通訳として雇われたのである。 フェノロサは、その前の年、一八七八年に東京大学の教員として日本に着任し、日本の絵や彫刻を見て、日本の古美術を研究したいと考えていたのである。そして、フェノロサといっしょに画家や画商に会って通訳をしたり、ほうぼうを訪ねて絵や彫刻を見ているうちに天心自身も、古美術に強く魅力を感じるようになった。西洋美術にはない、独特の美がある日本美術の伝統を活かして、新しい日本の美術を生み出したい、と天心は考えた。その後、ヨーロッパで西洋美術を研究して、日本の美術がすぐれているという確信うをもち、一八八九年にはフェノロサと協力して東京美術学校(現在の東京芸術大学美術学部)を開設させた。そして、岡倉天心は、校長兼日本美術史の教授になったのである。のち、一九〇四年にはアメリカに招かれて、ボストン美術館の東洋部長になっている。 天心とフェノロサとの出会いもまた、初めて出会った瞬間に火花を散らしたというようなものではなくて、むしろ知合ってから長い期間にしだいに感化された、と考えるべきであろう。

司馬遼太郎 ドナルド・キーン 著『日本人と日本文化』(中公新書)昭和48年1月31日4版 雄大な構想で歴史と人物を描き続けてきた司馬氏と、日本文学・文化の秀れた研究者として知られるキーン氏が、平城宮址、銀閣寺、洪庵塾で共に時を過し、歴史の香りを味わいつつ語りすすめられた対談。「ますらおぶり」「たおやめぶり」忠義と裏切り、上方と江戸の違い、日本に来た西洋人等々をめぐって楽しく話題が展開するなかで、日本人のモラルや美意識が、また日本人独得の大陸文化・西欧文明の受け入れ方が掘り下げられる。 第六章 日本にきた外国人 フェノロサ、チェンバレン、サンソム P.136~ 司馬 サトーは後年イギリスに帰りますが、日本のことを全然言いたがらなかったそうですな。懐しそうにも語らないし、読む本は、ひじょうに古典的なオーソドックスなヨーロッパのものばかり読んでいたといいます。これは萩原延壽さんのイギリスで得た成果で、私が聞いた萩原さんの解釈を受け渡しするので、少しずつ間違いがあると思いますけれども……。 ※萩原延壽は東京都台東区浅草出身。旧制三高(現・京都大学総合人間学部)卒業後、練馬区立開進第一中学校教員を務める。東京大学法学部政治学科へ進学。卒業後、同大学院で岡義武に師事。修了後、国立国会図書館調査立法考査局政治部外務課に勤務。米国ペンシルベニア大学・英国オックスフォード大学に留学。英国留学中、丸山眞男の知遇を得る。帰国後、著述活動に専念し、『中央公論』など論壇で活躍。各大学からの教員職を断り、在野の歴史家として生涯を通した。 英国滞在中、英国国立公文書館に保管されていた英国外交官アーネスト・サトウの1861年から1926年までの45冊の日記帳を調べ上げ、サトウの幕末期から明治初期までの活動を描いた大作『遠い崖――アーネスト・サトウ日記抄』(全14巻)を、朝日新聞に休載をはさみつつ約14年間連載、完結刊行を見届け2001年(平成13年)10月24日逝去、享年75。なお同年には、執筆生活を支え続けた夫人に先立たれており、後を追うように生涯を終えた。 ※アーネスト・サトウ著『一外交官の見た明治維新上・下』坂田精一訳(岩波文庫)昭和四七年二月二十日 第一四刷発行 それはなぜかということなんですが、とにかくサトーは一大構想があって日本を動かしたわけでしょう。自分では、明治維新は自分の作品だと思っています。じじつ彼が西郷に匹敵するほどの志士として存在したことは確かです。けれども、明治維新政府の大官たちがもうサトーを必要としなくなっいたということですね。それに腹が立っている。これはぼくはひじょうにわかる。おれになぜいろいろありがとうございましたと言わないのか、ということですよ。それはあるでしょう。サトーのほうが日本にたいする思い入れは強いのですからね。明治維新政府の大官たちには、サトーの果たした役割をよく知らない人が多かったと思う。それがやっぱり悲しかったことと、それから中国公使になったときもう一度やってやろうと思ったのですね。日本で成功したことをもう一度義和団の乱のあとの中国でやってやろうと思ったが、向うは国が大きくて、とてもややこしく、北京公使としての仕事があまり思わしくいっていなかったというがあるようです。 それからもう一つは、サトーには天才のもっている病理学的な性質があったでしょうね。これは私自身のかってな見方ですけれども、分裂症的な性格でもって、ひとつ熱中したら凝り性で、うんと凝って、凝ったあとはケロッと忘れているタイプの人があるでしょう。あれもあっいたかもしれない。 キーン しかし、そういう傾向は、日本に来たあらゆる外人の場合にも認められると思います。サトーだけのことじゃなかったようです。たとえばフェノロサ(明治十一年来日)もそうだったし、チェンバレン(明治六年来日)もそうでした。そしてだいたい理由は同じじゃないかと思います。ともに日本で相当大きな仕事をやって、日本人に尊敬されました。しかし日本に弟子をつくって、弟子がだんだん自分のやったこともできるようになった。もう日本ではその人は必要でなくなるわけです。 フェノロサの場合は明らかにそうだったですね。彼がはじめて日本に来たときは、日本は国宝が売られている時代だった。いま京都に住んでいる私の親しい友人の祖父にあたる人が、明治五年に宣教師として京都に来たとき知恩院のお坊さんに、「大きな鐘があるがいりませんか。売りたい」と言われたそうです。それがあとで国宝になった有名な知恩院の鐘です。その人は「結構なものですけれども、うちとしては大きすぎます」とおことわりしたそうですが……(笑い)。あの時代は、だれも日本の古きよきもののよさを認めていなかった。なんでも新しい西洋的なものを喜んだ時代でした。フェノロサは、なるべく日本人に自分たちのだいじな過去の美術のよさを教えたかった。だから弟子もつくったのでしょう。一番の弟子はなんといっても岡倉天心です。フェノロサは何かの用事でアメリカへ帰ったのち、二度めに日本にやって来ましたが、もうだれも彼を雇わなかった。日本人で同じような仕事をする人がすでにいましたから、わざわざお雇い外人さんに高いお金を出す必要はなかったのです。 2010.06.08、2019.06.01追加。 |

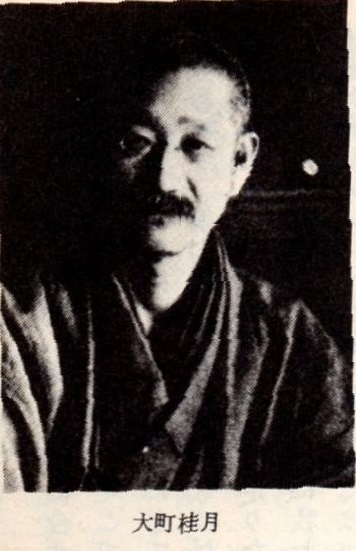

小島直記著『人材水脈』日本近代化の主役と裏方 (中公文庫)P.134~138 徳富 蘇峰 福地 桜痴を慕い記者志す 昭和四十二年夏に出た『京都二十景』という本は旅情を大いにそそる。ことに空気のうまさ、町をとりまく山なみの稜線の目を洗うようなあざやかさ、舗装した道の下をながれる溝のせせらぎが耳につくほどの静けさ、鷹ヶ峰、下六丁峠、苔寺のほとり、鞍馬街道、今熊野の泉涌寺、嵯峨野の上の菖蒲谷池、山科の疎水べりなど、「恋を語る散歩道」という形容詞をつけられたあたりは、一人でもいいから歩いてみたい衝動を感じる。 今日においてもこういう自然環境なのであるから、約九十年前、同志社入学を思い立った徳富猪一郎が訪れたころはどんなによかったかと思われるが、『蘇峰自伝』には、その印象をつたえる文章は一行もなく、明治十三年十八歳のときつくった「京都」とい詩は、「春帰春去遂如何。五歳星霜容易過。恥汝東三十六峰。屏顔依旧翠烟多」というもので、明治青年の一タイプらしく立身出世を思う気持が強く出ている反面、詩的情熱という面は淡いように感じられる。 それはそれとして、徳富が東山三十六峰を眺めて感慨にひたるまでには、いくたの迂路(うろ)をたどっている。郷里水俣を出たのは明治三年、八歳の秋で、彼をつれていったのは横井小楠未亡人、すなわち母の妹津世子(つせこ)であった。 そして熊本時代がはじまる。いくつかの塾を転々として熊本洋学校にはいったのが十歳のときで、このときは成績が上がらず、年齢不足の名目で退校させられ、八年夏、再入校した。九年一月、小楠の忘れ形見時雄、金森 通倫(みちとも)、海老な 喜三郎(弾正)、浮田 和民など有志三十五名による「花岡山事件」がおきた。彼らは熊本の西南にある花岡山にのぼり、円坐して「奉教主意書」を朗読し、神に祈り、誓約署名したが、その中に徳富の名前もある。ただ彼は、「予の真意は深くキリスト教を研究して、それを信じたのではなかった。もとよりキリスト教のために一生を捧ぐるという了見は露ほどもなかった」(『自伝』)と述懐している。 学校のキリスト教化は大問題となり、彼らは父兄たちに猛烈な圧迫をうけた。徳富も自宅によびもどされ聖書と讃美歌を焼かれ、父一敬にきびしく折檻(せつかん)されたあと、上京して勉強しなおすことになったのである。 一方熊本洋学校は閉鎖され、学生の一部は外人教師の紹介で、前年十一月に開設されたばかりの、京都の同志社英学校にはいった。彼らは「熊本バンド」といわれ、その学力とまじめな素行を創立者新島 㐮に高く評価されたが、彼らも新島に建白書を出し、酒、タバコはもとより、買い食いしない、料理屋へ行かないなどの塾則案を示し、採用された。 東京で神田一ッ橋の東京英語学校に入った徳富は二月ほどで絶望し、京都に金森通倫を文通したあと、親戚の反対を押しきって同志社入学を決行した。「予は学校は書物を読むところというよりも、むしろ師について学ぶ処であるという考えをもっていたから、その場所を東京において見出さず、京都において見出さんと欲したのである」。 しかし、同志社には絶望した。第一に食事に閉口した。麦飯がきらいで、親戚にとまって麦飯が出ると一日ぐらいは絶食し、麦飯が出ないと「今度は麦飯これなく、ご安心下され候」という手紙を父母に出したこともある彼の前に、麦の中に牛肉の塊を入れて煮たものがほとんど毎日出された。肉は引き出して細かく切り、菜っ葉とともにスープにし、麦は茶わんにもって食べるのであるが、「麦飯ともつかず、ただザラザラに煮たものをすすりこむことは、予にとって少なからざる苦役であった」。 その上、学費がなくなった。東京をたったときもってきた三十円は次第になくなったが、無断転校をしたため、郷里にいってやるわけにはゆかない。「絶望の倹約」で、着物も一度きたらそれが切れてなわのようになるまで替えない。しかし、とくに必要ないかぎりは帯もとかずに起臥(きが)し、ふろにもほとんどはいらないため、学生たちは彼のそばに近づくのをいやがるようになった。旅の途中に彼とあった従兄は「猪一郎さんはまるで乞食のような風をしている」という報告書を送ったほどだ。 徳富の心を苦しめたのは貧乏ではなく、「何事もアメリカ、アメリカといい、日本の事を全く忘れているような」学校内の空気であった。明治十年、新島の説教のあと、外国の飢饉(ききん)にたいする救助金募集があったとき、たまりかねた徳富は声をふるわせて立ちあがり、「今わが国には戦争があり、私の郷里熊本には、これがために非常な不幸に陥っているものがある。それらにたいして救助することをせず、縁もゆかりもない他方の人の不幸を救うのは、前後緩急をあやまったことで、いかに結構でも私一人として賛成できない。故に私は寄付をことわる。しかしもし西南の役において不幸になったものを救うならば、自分だけのことはするつもりです」と叫んだ。 宗教書を読むことよりも、彼は新聞雑誌をむさぼり読んだ。自分で買う余力はなかったが、同志社には、東京のものでは『東京日日新聞』、『報知新聞』『朝野新聞』が、大阪のものでは、『大阪日報』がきていた。福地 桜痴、犬飼 毅、成島 柳北など、ジャーナリズムの花形の存在も、「花形」として心にきざまれたが、とくに福地の人間像は、徳富の人生に大きな影響をのこしたようである。福地はこのとき三十七歳、各社とも社長級の大物を動員したにもかかわらず、報知の矢野竜渓、朝野の成島柳北とともに京都にとどまって南下しなかったのに、東京日日新聞社長たる福地は、自ら特派員となって現地にのりこみ、「戦報採録」で好評嘖々(さくさく)、紙数を激増させた。そのころ、道楽者として聞えた彼は「池の端の御前」としてぜいたくなくらしをしていたが、従軍にあたっては、家族に後事を託し、愛妓にも手当をして出発したといわれる。そういう裏面をしらぬ福富は福地を敬慕し、ことに木戸孝允の要望に京都御所に伺候し、戦況報告をした一事は、「一布衣(ほい:無位無官)の身をもって謁見仰せつけられ……此事の如きは予の頭脳に少なからざる刺激をあたえたように覚えている」(『自伝』)と彼自身も文章にしている。 同年五月二十六日、内閣顧問木戸 孝允が京都で病死した。享年四十五歳。福地は戦地から電報で原稿を送り、五月二十八日から六月四日まで「木戸小伝」として連載された。「公ノ病ニ在ル、一眼覚ル毎ニ則チ曰ク、某ニ遇ヘリ、曰ク、某来レリㇳ。(中略)一日奄然ㇳシテ睡ニ就キ、将ニ逝カンㇳスル者ノ如ク、而シテマタニㇵカニ大呼シテ曰ク、"西郷モー大抵ニセンカ"。コレヨリ二日ヲ経テ薨ズルㇳ云フ」というこの連載を、徳富は「もっとも愛読した」。そして福音を説く説教師ではなく、一管の筆に慷慨(こうがい)の志を述べる新聞記者になろうという志が、まさにこの京都の時代に確立したのである。 2019.06.29 |

「きようなり。きようなり。きのうありて何かせん。あすも、あさても空しきなのみ、あだなる声のみ。」この時、二点三点、粒太き雨は車上の二人が衣を打ちしが、またたくまに繁くなりて、湖上よりの横しぶき、あららかにおとずれ来り、紅を潮したる少女が片頬に打ちつくるを、さしのぞく巨勢の心は、唯そらにのみやなりゆくらん。少女は伸びあがりて、「御者、酒手は取らすべし。疾く駆れ。一策加えよ、今一策。」と叫びて、右手に巨勢がくびを抱き、己はうなじをそらせて仰ぎみたり。 7月9日この日死んだ近代日本の古典的文学者。医科大学を出て軍医総監となったが、文学により大きな仕事を残した。『鴎外全集』 *桑原 武夫編『一 日 一 言』―人類の知恵―(岩波新書)P.114

※本棚にある森 鷗外の本

平成二十九年六月十六日 |

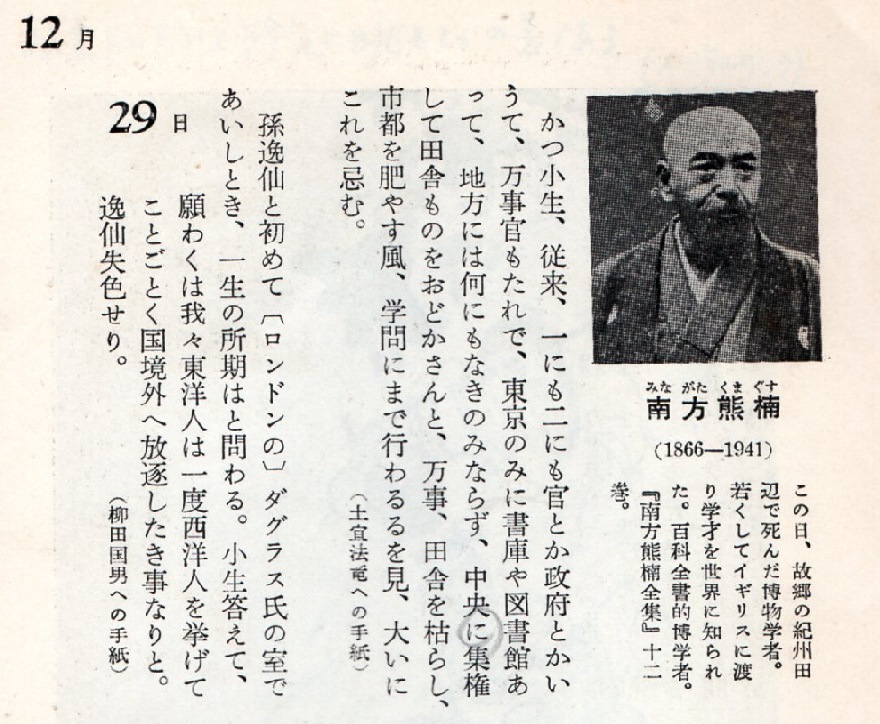

|

「(岡田は)総理大臣になると、三つのものがみえなくなるといった。三つのものとは、第一に金。いつも公金を思うように動かし、自分で金を使うことがないからその価値がわからなくなる。第二は人だ。周囲の取巻きに囲まれて、甘言やら追従をきくことが多いために、誰が本当の人物か、誰が奸人か 佞人か、その区別がつかなくなる。第三は、国民の顔がどちらをい向いているか分からなくなる。この三つが見えなくなった時は、総理大臣はのたれ死する、と彼は言い切っている」 参考:軍人・政治家(総理大臣) *小島直記『逆境を愛する男たち』(新潮社)P.158 「第二十四話 権力者の不明」より。 2010.12.19 |

10 上山英一郎 鶏口となるも牛後となる勿れ(1,862~1,943)

|

社是、社訓といえば企業の"旗"だが電通の「鬼十則」のように行動規範をずばりと打ち出したような個性的なものは、意外にすくない。たいていはその文脈も似たりよったりで、誠意、信用、創意工夫などといった常套句を織りまぜたものや、どこまで本気なのか、建前ばかり謳いあげたものが多い。 先ごろも「大口顧客への損失補填」という證券スキャンダルが台風のごとく通りすぎたあと、有名証券数社の"社是"をゆっくり眺めてみると、 《顧客と共に栄える》 《顧客と共に~信頼と発展~》 《顧客と共に繁栄しよう。信用を重んじ、誠実に奉仕する》 《證券業の使命を認識し顧客への奉仕を第一とする。信用を重んじ勤勉誠実を旨とする》 というのだから、その白々しさに破顔ってしまう。 こうした建前ばかりのフレーズにくらべると、上方商人の血をうけつぐ大阪の老舗に伝わる家訓などは、虚飾がなく、 《良い暮しを望むなら、一所懸命に働け》(書画材料の『丹青堂』) 《商いは牛のよだれ》(すき焼きの『北むら』) と、みずから信じるところの商人道を語って直截である。 飾り気がないといえば、創業一四〇五年の蒼古たる来歴をもつ社寺建築業、金剛組の家訓もまた質朴をきわめている。 その金剛家第三十七代、金剛喜定が残した「遺言書」に『職家心得之事』がある。要約すると、 一、曲尺の使いかたなど、基本的な技術の修得に励んだ上で仕事に当る事。 一、読み書き、そろばん等の稽古は専ら致す事。 一、世間の人々の交わりいたすとも、物事を頼み過ぎてはいけない。 一、大酒は、いたさない様つつしまなかればならない。 一、身分に過ぎた華美な衣服をまとうな。 一、門人、弟子に至る迄、目下の人には厚い心で接しなければならない。 一、何事も人とあらそってはならない。 一、どんな人にでも、いんぎんに接しなければならない。 一、諸事取引する相手とは無私正直に面談する事。 ――という。 海を越えてきたといえば、中国古典の故事を創業者の経営信条とし、社訓にしている企業がある。 《鶏口となるも牛後となる勿れ》(『史記』蘇秦列伝・『戦国策』韓策) 除虫剤の事業を興した上村英一郎は、商品の品質、信用、経営などの方面からみても、つねに業界のトップメーカーとして立つという自負のもとに、

黄金の鶏(金鳥)》

を社のシンボルマークにした。

寧 為鶏口、 無為牛後》むしろ鶏口となるとも、牛後になるなかえれの意は、紀元前四世紀末、諸国を遊説していた論客蘇秦が韓の宣恵王に

「大きなものの尻尾(尻の穴という説もある)になるより、小さくちぇも頭になれ」

と説った有名な言葉からきている。

この、黄金の鶏を心意気とした上山は、和歌山県の有田箕島に生まれた。箕島は、有田川の河口にひらけた、両岸の山々をうずいめつくす壮大な蜜柑畑に囲まれた町である。

除虫菊発祥の地であるこのあたりは、戦前まで、初夏になると雪のような白い花におおわれた除虫菊の一大栽培地であった。

この除虫菊の、白い可憐な花にふくまれている強力な殺虫成分に着目したのが上村英一郎である。有田地方で一、二といわれる豪農の家に生まれた英一朗は、上京して慶應義塾に学ぶが病を得て、帰郷、家業の蜜柑農に励む。

そんな英一朗の蜜柑国に福沢諭吉の紹介状をもらったアメリカ人、植物輸出入会社のH・E・アーモア社長がやってくる。英一郎がアーモアから貰った一つまみの除虫菊ビューハクの種子を山田原の地に蒔くのは明治十九年(一八六六)のことである。

この除虫菊が、やがて全国にひろがっていくのだが、その背後には除虫菊が国家事業として有力なことを、四国、中国から北海道まで全国を巡回し講演会をひらいて力説し、希望者には無料で種子を配って播種栽培を奨励し、奔走した英一朗のふ断の努力がある。

「除虫菊は、農家の裏作として麦よりも有利で、山畑や荒蕪地にも簡単に栽培できる」

と、英一郎は熱っぽく説いてまわった。

後年、この英一郎のひたむきな指導に感謝した岡山、広島、香川、愛媛など除虫菊の生産地の人びとは、尾道の千光寺公園に頌徳碑を建て、対岸の向島に除虫菊神社(祭神・上山英一朗)を建立し、英一郎を神として祀つている。

ともあれ、自宅付近に工場を建て、兵庫県尼崎に分工場、大阪をはじめ北海道から遠くニューヨークにまで支店を置き、総生産量の六割をアメリカに輸出するまでになった英一郎は、明治二十九年、シベリア鉄道の終点ウラジオストックで三階建てのビルを支店にし、巨大な看板をかかげてロシア人を仰天させるなど、派手な活躍ぶりをみせる。が、明治三十八年、朝鮮の支店に赴いたとき、何物かに狙撃されたり、翌三十九年、戒厳令下のシベリアを旅行中にスパイ容疑で逮捕され、銃殺されかけたり、死に直面したこともしばしばであったという。

除虫菊の栽培に成功した英一郎も、渦巻き式蚊取り線香の型式に定着させるまで幾つかの苦難に直面している。カイロ灰式から仏壇線香にヒントを得た棒状蚊取り線香が開発され、輸送中の破搊が減少したという大正期から昭和十年代までが蚊取り線香の黄金期であった。昭和十年の除虫菊の干花三十九万九千貫、わが国除虫菊生産の最高記録である。殺虫剤開発に生涯を賭けた情熱の人、上山英一朗、昭和十年天寿を全うして逝く。八十歳であった。

英一朗が、白い除虫菊の花に託した夢は、戦後、大輪の花を咲かせる。

アメリカ軍によってもたらされたDDTが過大に宣伝されたため、一時は除虫菊産業は消滅してしまうのではないかと憂慮されたが、防疫用除虫菊乳剤の製造によって立ち直り、日本経済が好転しはじめた昭和二十六年、除虫菊の輸出もまた本格化した。

英一朗が興した除虫菊栽培は、やがて除虫薬品の原料が化学品となって時の流れのなかに姿を消していった。が、新しい家庭用殺虫剤、農薬、除草剤、各種防疫剤などを開発した彼の後継者たちは、《為鶏口、無為牛後》の旗じるしのもとに更なる躍進をつづけておる。もちろん、茶の間におくりこまれている、華やかな"金鳥"のテレビ・コマーシャルなど、彼が知ろう筈もンいのだが。

神坂次郎『男この言葉』(新潮文庫)平成七年五月一日発行 P.208~212

2021.06.01記

|

『武士道』

新渡戸 稲造著 矢内原忠雄訳(岩波文庫)1985年5月16日 第29刷 発行 「武士道」はその表徴たる桜花と同じく、日本の土地に固有の花である。*こう説きおこした新渡戸は以下、武士道の淵源・特質、民衆への感化を考察し、武士道がいかにして日本の精神的土壌に開花結実したかを解き明かす。「太平洋の架け橋」たらんと志した人にふさわしく、その論議は常に世界的コンテクストの中で展開される。表て紙に書かれている文章。 *『岩波文庫』表て紙に書かれている文章。 第一章 道徳体系としての武士道 武士道はその表徴たる桜花と同じく、日本の土地に固有の花である。それは古代の徳が乾からびた標本となって、我が国の歴史の腊用集中に保存せられているのではない。それは今なお我々の間における力と美との活ける対象である。それはなんら手に触れうべき形態を取らないけれども、それにかかわらず道徳的雰囲気を香らせ、我々をして今なおその力強き支配のもとにあるを自覚せしめる。それを生みかつ育てた社会状態は消え失せて既に久しい。しかし昔あって今はあらざる遠き星がなお我々の上にその光を投げているように、封建制度の子たる武士道の光はその母たる制度の死にし後にも生き残って、今なお我々の道徳の道を照らしている。ヨーロッパにおいてこれと姉妹たる騎士道が死して顧みられざりし時、ひとりバークはその棺の上にかの周知の感動すぺき讃辞を発した。いま彼れバークの国語〔英語〕をもってこの問題についての考察を述べることは、私の愉快とするところである。 極東に関する悲しむべき知識の欠乏は、ジョージ・ミラー博士のごとき博学の学者が、騎士道もしくはそれに類似の制度は古代諸国民もしくは現代東洋人の間には嘗て存在しなかったと、躊躇なく断言していることでも解る。しかしながらかかる無知は恕すべき点が大である。何となればこの善き博士の著書の第三版は、ペリー提督が我が国鎖国主義の戸を叩きつつあったと同じ年に発行せられたのであるから。その後十年以上をへて我が国の封建制度が最後の息を引き取ろうとしていたころ、カール・マルクスはその著『資本論』において、封建制の社会的政治的諸制度研究上の特殊の利便に関し、当時封建制の活きた形はただ日本においてのみ見られると述べて、読者の注意を喚起した。私も同様に西洋の歴史および倫理研究者に対し、現代日本における武士道の研究を指摘したいと思う。 ヨーロッパと日本の封建制および騎士道の歴史的なる比較論は興味あることではあるが、詳細にわたりてこれに立ち入ることは本書の目的ではない。私の試みはむしろ第一に我が武士道の起源および淵源、第二にその特性および教訓、第三にその民衆に及ぼしたる感化、第四にその感化の継続性、永久性を述ぶるにある。これら諸点の中第一はただ簡単かつ大急ぎに述べるに止める。然らずんば私は読者をば我が国史の紆曲せる小路にまで連れこむことになるであろう。第二の点はやや詳細に論じよう。けだしそれは国際倫理学および比較性格学の研究者をして我が国民の思想および行動のやり方について興味を覚えしめるだろうから。残りの点は余論として取扱うであろう。 私が大ざっぱにシヴァリー Chivalry と訳した日本語は、その原語においては騎士道というよりも多くの含蓄がある。ブシドウは字義的には武士道、すなわち武士がその職業においてまた日常生活において守るべき道を意味する。一言にすれば「武士の掟」、すなわち武人階級の身分に伴う義務である。かく字義を明らかにした以上、これから原語でこの語を用うることを許してもらいたい。原語を使用することはまた別の理由からも都合がよい。このように截然として独自的であり、特異なる考え方と性格の型を生み出し、かつこれほど地方的なる教訓は、その特殊性の徽章を面上に帯びておらねばならない。それ故、民族的特性を極めて顕著に表現する二、三の語は国民的の音色ねいろをもつのであって、最善の翻訳者といえどもその真を写しだすことは困難であり、場合によっては、積極的にふ当ふ正を加えることさえなきを保し難い。誰かドイツ語のゲミュート Gemüt の意味を、翻訳によりて善く現わしえようか。英語のゼントルマン gentleman とフランス語のジャンティオム gentilhomme とは、言語的には極めて近接している。しかしこの二つの語のもつ持ち味の差を、誰か感じないであろうか。※noblessoblige 武士道は上述のごとく道徳的原理の掟であって、武士が守るべきことを要求されたるもの、もしくは教えられたるものである。それは成文法ではない。精々、口伝により、もしくは数人の有名なる武士もしくは学者の筆によって伝えられたる僅かの格言があるに過ぎない。むしろそれは語られず書かれざる掟、心の肉碑に録されたる律法たることが多い。ふ言ふ文であるだけ、実行によって一層力強き効力を認められているのである。それは、いかに有能なりといえども一人の人の頭脳の創造ではなく、またいかに著名なりといえども一人の人物の生涯に基礎するものではなく、数十年数百年にわたる武士の生活の有機的発達である。道徳史上における武士道の地位は大憲章もしくは人身逮捕令に比較すべきものさえないのである。十七世紀初めにおいて武家諸法度が制定せられたことは事実である、しかし武家〔諸〕法度十三カ条は概ね婚姻、居城、徒党等に関するものであって、教訓的規則はほんの僅かだけ触れられているに過ぎない。それ故に我々は明確なる時と場所とを指して、「ここに泉の源がある」と言うことができない。ただそれは封建時代において自覚せられたものであるから、時に関する限りその起源は封建制と同一であると見てよかろう。しかしながら封建制そのものが多くの糸によって織り成されているのであり、武士道もその錯綜せる性質を享けている。イギリスにおいて封建制の政治的諸制度はノルマン征服の時代に発していると言われるが、日本においてもその興起は十二世紀末、源頼朝の制覇と時代を同じくするものと言いうるであろう。しかしながらイギリスにおいて封建制の社会的諸要素は遠く征服者ウィリアム以前の時代に溯るがごとく、日本における封建制の萌芽もまた上述の時代より遥か以前から存在していたのである。 ヨーロッパにおけるがごとく日本においてもまた、封建制が公式に始まった時、専門的なる武士の階級が自然に勢力を得てきた。これらはサムライとして知られた。その字義は英語の古語のクニヒト cniht(knecht,knight) と同じく、衛士もしくは従者を意味するものであって、カエサルがアクィタニアに存在すると録したるソルデュリイ soldurii、もしくはタキトゥスによればゲルマンの首長に随従したるコミタティ comitati、もしくはさらに後世に比を求むればヨーロッパ中世史に現わるるミリテス・メディイ milites medii、とその性質が似通っている。漢字の「武家」もしくは「武士」という語も普通に用いられた。彼らは特権階級であって、元来は戦闘を職業とせる粗野な素性であったに違いない。この階級は、長期間にわたり絶えざる戦闘の繰り返されているうちに、最も勇敢な、最も冒険的な者の中から自然に徴募せられたのであり、しかして淘汰の過程の進行するに伴いふ怯懦柔弱の輩は捨てられ、エマスンの句を借用すれば、「まったく男性的で、獣のごとき力をもつ粗野なる種族」だけが生き残り、これがサムライの家族と階級とを形成したのである。大なる名誉と大なる特権と、したがってこれに伴う大なる責任とをもつに至り、彼らは直ちに行動の共通規準の必要を感じた。ことに彼らは常に交戦者たる立場にあり、かつ異なる氏に属するものであったから、その必要は一層大であった。あたかも医者が医者仲間の競争をぱ職業的礼儀によって制限するごとく、また弁護士が作法を破った時は査問会に出なければならぬごとく、武士もまた彼らの不行跡についての最終審判を受くべき何かの規準がなければならなかった。 戦闘におけるフェア・プレイ!野蛮と小児らしさのこの原始的なる感覚のうちに、甚だ豊かなる道徳の萌芽が存している。これはあらゆる文武の徳の根本ではないか?「小さい子をいじめず、大きな子に背を向けなかった者、というなを後に残したい」と言った、小イギリス人トム・ブラウンの子供らしい願いを聞いて我々はほほえむ(あたかも我々がそんな願いをいだく年輩を通り過ぎてしまったかのように!)。けれどもこの願いこそ、その上に偉大なる規模の道徳的建築を建てうべき隅の首石であることを、誰か知らないであろうか。最も柔和でありかつ最も平和を愛する宗教でさえこの願求を裏書きすると私が言えば、それは言い過ぎであろうか。トムの願いの基礎の上に、イギリスの偉大は大半打ち建てられたのである。しかして武士道の立つ礎石もこれより小なるものでなきことを、我々はやがて発見するであろう。友教徒の正しく証明するごとく、戦闘そのものは攻撃的にせよ防禦的にせよ蛮的(ばんてき)でありふ正であるとしても、我々はなおレッシングと共に言いうる、「我らは知る、欠点いかに大であるともそれから徳が起こる(1)』」と。「卑劣」といい「臆病」というは、健全にして単純なる性質の者に対する最悪の侮辱の言葉である。少年はこの観念をもって生涯を始める。武士もまた然り。しかしながら生涯がより大となり、その関係が多方面となるや、初期の信念はおのれを是認し、満足し、発展せしむるため、より高き権威ならびにより合理的なる淵源による確認を求める。もし戦闘の規律が行なわれただけであって、より高き道徳の支持を受けることがなかったとすれば、武士の理想は武士道に遥か及ばざるものに堕したであろう。ヨーロッパにおいてはキリスト教が、その解釈上騎士道に都合のよき譲歩を認めたにかかわらず、これに霊的素材を注入した。「宗教と戦争と名誉は、完全なるキリスト教武士の三つの魂である」とラマルティーヌは言っている。日本においても武士道の淵源たるものが幾つかあったのである。