改 訂 版 2022.11.11. 改訂

|

脇道をたどった人 P.30~34 耳庵松永安左衛エ門(1875~1911)には、生涯に決定的影響を受けた年長の友が二人いる。一人は七歳上の福沢桃介、もう一人は五歳年上の鈴木大拙である。 鈴木大拙については下村寅太郎は、 「大拙博士のすでに歴史的となっている大なる功績の一つは、大乗仏教の、特に禅思想の根本精神を、西洋の思想界に向かって道を開いたことにある」 という(『我々の思想史における大拙博士の位置』)。 西洋思想と東洋思想とは、発想法を別にしている。西洋思想にもとづいて、あるいは西洋思想をかりて東洋思想を説明することは「西洋的解釈」である。 両者に共通するものがあるかぎりは可能であろうが、根本的に異質なものがあるかぎり、歪曲、誤解、無理解になる。 東洋思想の独自性の理解には、西洋的立場からの脱却が必要であり、同時に、これを異質的な西洋に伝達するには、単に東洋的立場に住するだけでは不可能である。 「自ら深き禅的経験と修練をもち、同時に西洋の言語と思想の理解を併せもった大拙博士によって初めてそれへの通路が開拓された」(下村、前掲文)。 鈴木大拙の偉大さ、功績とは以上のようなものである。しかし、現代の我々に最大の教訓となり、また敬愛の対象になるのは、古田紹欽が温かく語っているように、彼が「脇道をたどった人」(『鈴木大拙先生の生涯的歩みと学問的歩みの意義』)である点に他ならない。 ※参考:古田紹欽:1911年 岐阜県山県郡伊自良村(現在山県市)大森に生まれる。1936年 東京大学文学部印度哲学科卒業。世界的仏教学者の鈴木大拙に師事しその世界観を学ぶとともに、財団法人松ヶ岡文庫の創立に尽力。北海道大学教授、日本大学教授、学習院大学、東京大学、中央大学などの講師を歴任。晩年も財団法人松ヶ岡文庫長、花園大学客員教授として活躍。文学博士。2001年1月31日、89年の生涯を閉じる。著書に、「古田紹欽著作集」全14巻(講談社)、「日本仏教思想史の諸問題」(春秋社)、「草庵茶室の美学」(淡交社)、他に100冊余。(黒崎記) * 「わしゃ、実際その、学校を正式に卒業したのは一つもないんです」 と、ご自身は語っている(『他風流庵自伝』)。 五歳で父を、六歳で兄を、二十歳で母を亡くした。西田幾多郎とともに第四高等中学校予科三年に編入入学したが、家計の都合で退学し、小学校教師となる。 二十一歳上京。東京専門学校(早大の前身)で坪内逍遥の英文学講義をきき、また西田幾多郎のすすめで東京帝大選科に入ったが、学校にはほとんど出ないで鎌倉の円覚寺管長今北洪川の下に参禅、禅道の修行に打ち込む。 二十二歳、洪川遷化。そのあとをついだ釈宗演の下で参禅。この間、仏書、禅書、西洋哲学書などを広く読む。 二十七歳、釈宗演の推薦によりシカゴのポール・ケーラスのもとにいき、その関係雑誌の編集や、ケーラスの『老子道徳経』などの英訳を手つだいながら十一年間アメリカにとどまる。 三十九歳で帰国。学習院講師、東大講師、翌年学習院教授。四十一歳。ピアㇳㇼス・レーンと結婚。五十一歳、大谷大学教授。 帰国して十数年間の語学教師の地位。そして「迎えられた大学のポストも一私学の教授であってみれば、これまた所詮は教授道の脇道であったかもしれない」(古田、前掲文) しかし大拙には、脇道の運命を戦い抜こうと℗する激しい意志があり不撓の努力がこれをささえる。ここにマイナス要因はプラスに転化する。 プラスとは何か。大拙は七十四歳のとき、『激動期明治の高僧 今北洪川』を書いた。その中で彼は、 「何年かの間、禅堂生活で鍛え上げると、あんな風に一人前の禅坊さんが出来るのであろう。薫習(くんじゆう)の力は、二、三年では浸透しない。どうしても六、七年はかかるであろう。意識することなくして、自らに四囲の空気を吸いこむところに教育の努力がある」 と書いているが、これはそのまま彼自身にあてはまる。参禅の脇道を歩みながらの勉強こそ、仏教を単なる学問研究の一対象として見ることなく、自らの体験を通して見、その上に仏教を思想的に読みとることを可能としたのだ。 また『今北伝』に、「世間のつらい風に当らぬと本当の人格が出来上らぬ。僧堂内の教育だけでは、人生というものの真実体に触れない」と書いたが、アメリカ体験、教師体験は、つらい世間の風にふれるチャンスとなった。 こうして、黙々と脇道を歩みながら、彼は次々と巨大な峰に達し、それを超えていった。それは古田紹欽によれば 一、昭和九年(六十四歳)前後の華厳思想研究による峰。 二、十年頃の達磨研究による峰。 三、十五年(七十歳)頃の不生禅研究による峰。 四、十四年から十七年(六十九歳から七十二歳)にかけて無心を論じた峰。 五、十九年(七十四歳)頃の日本的霊性を問題にした思想の峰。 六、十九年(七十七歳)頃の臨済の人、思想を究明した幽邃な思想の峰。 の六峰である。しかし彼は前進する。 七十九歳から八十九歳まで、ハワイ、クレヤモント、イエール、ハーヴァード、コルネル、プリンストン、コロンビア、シカゴの各大学で講義をし、あるいは国際的宗教会議に東洋思想の代表として出席し、講演する。 九十歳からインド旅行に出発し、その後も松ヶ岡文庫で研究生活をつづける。これは大拙夫妻の蔵書をもとに、北鎌倉東慶寺(通称縁切り寺)山上に、昭和二十一年財団法人として設立されたものである。 * 福沢桃介は昭和十三年満七十年の生涯をとじる。「私は貧乏の家に生まれたから、富者に対する反抗心が強く、金持ちになって倒してやろうと実業界に発心した」という彼も、晩年には信仰の世界に関心をよせ、朝比奈宗源(のち円覚寺管長)を自邸に招いて、その法話を聞こうとした。 ところが開口一番、「いくら差し上げたらよいか」といって宗源を怒らせ、また法話の途中勝手に立ち上がって株式店に電話したりする。宗源は二度と訪ねなかった。 耳庵は、桃介の手引きで実業界入りをし、桃介のエピゴーネンにほかならなかった。しかし三十三歳のとき相場の失敗で一文なしになってから、自分で自己改革をなしとげてまったく別の人間となった。そしてさらに電力国家管理問題で破れてからはいっさいの事業と手を切り、読書と茶を中心の生活に没入して、澄み切った新しい心の世界を切りひらいていった。 井上繁作成の年譜では、昭和二十一年三月二十六日、「鈴木大拙居士の正伝院に至り、肥後君らろ共に居士より問題の"一休破壊論"を拝聴す」というのが二人の接触のはじめになっている。トインビーに会いにロンドンまでいったのも、大拙の話を大真面目にきいたからである。 その後の姿勢のおかげで、耳庵は悠久の歴史に心をひそめ、国づくり、人づくりの命題に打ちこむことで、私欲も老年も超越した。「長寿にして現役」の神髄、秘訣は、鈴木大拙との友情にあるといえるようである。 2022.02.27記す。 |

|

小島直記『回り道を選んだ男たち』(新潮社)

牧野 伸顕 P.34~38 牧野伸顕の名前を初めて知ったのは「二・二六事件」のときだった。叛乱軍の一隊が湯河原の滞在先をおそい、護衛巡査を殺し、看護婦にキズをおわせたが、ご本人は逃げ出したというニュース。 しかし、その人がどういう経歴かについては何も知らなかった。 昭和二十三年から二十四年かけて、この人の『回顧録』(文藝春秋刊、全三巻)が出た。 明治の功臣大久保利通の二男で、アメリカ留学(二十一歳)のあと、福井県知事(三十一歳)、茨城県知事(三十二歳)、文部次官(三十三歳)、イタリア公使(三十六歳)、文部大臣(四十六歳)、枢密顧問官(四十九歳)、農商務大臣(五十一歳)、外務大臣(五十三歳)、パリ講和会議日本全権(五十八歳)、宮内大臣(六十一歳)、内大臣(六十五歳)などの経歴――いわゆる「重臣」となり、革新派の目の敵にされるいきさつはこの本で知ることができた。 また別のルートで、その娘がのちの首相吉田茂夫人となり、長男が文学者吉田健一であることなどを知った。 ご本人は、この本の第三巻が出た昭和二十四年、千葉県東葛飾郡田中村の自邸において八十九年の生涯を閉じている。

* 文春本と中央文庫本とを読む間に、筆者自身にもいろいろ変化がおきている。その一つは、碁をおぼえて、熱中するようになったということである。したがって、この回顧録も、碁の視点から読み直してみる、という事態がおきたのである。 何故に「牧野伸顕と碁」なのか。そういう視点に何の意味があるのだろうか。 第一は、父大久保利通との関係である。大久保が碁を愛し、本因坊秀栄が出入りして大久保に敬意を抱いていた話は、すでに書いている。 一方、牧野も碁の愛好者、アマの強豪であったことは、たとえば古島一雄が、 「松田正久、碁を好む。品位未だ高からずと雖も、其沈思熟慮一手を下す、時に半晌(半時間)を費すことあり。牧野伸顕も亦同癖あり。其棋品之れを正久に比すれば高きこと二三級なるも、静坐黙想の長き又正久に倍す。近者二人者共に新内閣に列するや、或人戯れて曰く、謹んで二人者をして対局せしむる勿れ。一局未だ畢らざるに、内閣先ず倒れんと。二人相顧みて苦笑す」(『雲間寸観』) と書いていることでも明らかである。碁は父子共通の趣味であったわけだが、それでは息子伸顕は、いつ、どういう形で父から教わり、父の碁をどう見ているかということは、興味深いことではあるまいか。あるいは、息子に碁を教える父としての姿に、世間像とはちがう大久保の人間味が浮彫りされてくるのではあるまいか。 ところが、『回顧録』には、父子のスキンシップといえるそういう思い出は語られていない。ただ、熱海にいる間、大久保は碁を打っていたこと(五一頁)、プロ初段ぐらいで、身の丈四尺五、六寸のたかという女性がおともしていたこと(五二頁)、碁があまり好きなので、体に障りはしないかと周囲が心配し、松方正義が一同を代表して忠告すると、 「私に碁を止めろと言うのですか。私は碁が出来なければ死んでしまいます」 と大久保は答え、少しでも暇があると碁を打っていたこと(五三頁)が語られているだけである。 自分が碁をいつおぼえたというようないきさつはぬきにして、とつぜん犬養毅と碁を打つ話が出てくる(二六二頁)。それはオーストリア兼スイス公使時代、明治四十二年賜暇帰朝し、四十三年秋中国を視察したときのことである。 芝罘(チーフ)の領事館に一泊したとき、犬養毅と大石正巳も来合わせていた。 「いろいろと話もあったが、それはそれとして犬養は碁の好敵手だったのでその晩は深更まで碁で過ごした」 犬養も碁の愛好者で、本因坊秀栄と仲がよかった話は以前に書いたことがある。

それでは、このチーフでの対局はどうだったか。牧野『回顧録』は勝負を語っていない。一体二人はどちらが強かったのか。 * このことについて、我々に教えてくれるのが古島一雄である。 「犬養木堂の棋品は、牧野より下ると称せらる。然るに連載二日、牧野遂に木堂の厚みに制せられる。或人碁客に質(ただ)すに、其優劣を以てす。答へて曰く、牧野氏は予に三子を布き、犬養氏は予に五子を布く。牧野男は三子を以て栄とせざるも、犬養氏は五子を以て尚ほ辱となさず、自ら知るものと自ら知らざるものと、其勝敗論ずるに足らざるなり、と」 これも『雲間寸観』の一節で、明治四十四年九月十五日に書いたもの。つまりチーフでの勝敗のことではないが、二人の碁力、碁品をくらべる場合の活きた証言といえよう。 プロ高段者に三子といえば、アマとしては非常に高く評価されていることになる。しかしご本人はそれを格別名誉であるとはおもっていない。ところが犬養の方は、五子をおいてもそれを不名誉とはおもっていない。何子おかされてもよい、ともかくいい碁を、楽しく打ちたい、という心境であるようにおもえる。 ところがプロ高段者にいわせると 「自ら知るものと自ら知らざるもの」 とのちがいに他ならず、自らを知り、五子おかされてもそれを不名誉と思わぬ犬養が強いのは当然であって、勝敗は論ずるまでもない、ということになるのである。 この話は、まことに含蓄が深い気がする。つまり、単なる囲碁の話ではなくて、人生論、人物論の中核といってもよいような気がする。 牧野をダメだというわけではないが、やはりその人生は、明治の功臣の息子であり、藩閥政府下のとび切りエリート・コースだったことは、前述の経歴からもうかがえる。父をテロで失うとは不幸なことにちがいないが、そのこともまた親の七光りにプラスするアルファともなったであろう。相当な苦労人であったとしても、根本のところは「お坊ちゃん」であったような気がする。 取締役にしてやっても、格別よろこばない人がいる。その心境はいろいろあろうが、お坊ちゃん気質の自己過信も原因ではないか。 2022.04.03記す。 |

|

演 説(一) 小島直記『回り道を選んだ男たち』 P.38~42 日本に初めて株式会社が生れたのは明治二年(一八六九)一月である。福沢諭吉が東京日本橋に『丸屋商会』(丸善の母体)を、渋沢栄一が静岡の紺屋町に『商法会所』をつくった。 世界で最初の株式会社は、一六〇二年にできたオランダ東インド会社だといわれる。この年は日本では慶長七年、関ケ原の合戦がおわって二年目、佐渡、石見の鉱山から金や銀が産出されはじめ、徳川家康が幕府をひらく一年前にあたる。二百六十七年後に、ようやく日本にもこの組織が生れたたのであった。 「演説」が日本で誕生するのは明治六年初夏にはじまる。慶應二年十八歳のとき、和歌山藩留学生として福沢塾に入門し、頭のよさと人柄の高潔さで塾内で敬愛されていた小泉信吉(信三の父)が『アメリカン・デベ―ション』という原書を師の前にもってきて、 ※小泉信三著作:『読書論』(岩波新書)、『共産主義批判の常識』(新潮社)、『私とマルクㇱズム』(角川文庫)、『海軍主計大尉小泉信吉』(文春文庫)が本棚にある。 「先生、この書物にはスピーチとデベ―ションの概要が書かれています」 といったのである。 スピーチとかデベ―ションということばを原語でいったのは、英語をつかいたかったからではない。もとより福沢諭吉に意味は通じるけれども、要するに当時は、スピーチやデベ―ションの習慣も、訳語もなかったためである。 そういう状況をふまえて、小泉は、 「この方法を日本国民に知らせてはどうか」 と進言したわけで、じつにすばらしい意見であった。 「なるほど、新奇な書物だね」 と福沢も感心し、数日かけてその大要を訳した。今日『会議辨』(福沢諭吉全集第三巻)として残っているのがそれである。 巻頭に「総論」として、福沢は小泉の意見を採用した。 「日本では、昔からものごとの相談で人びとがあつまって話をするとき、話の進め方について型ができていない。ダラダラと勝手にしゃべりまくるだけで、長い時間がかかるのにまとめるということは誰もしない。学者の議論も、商売の相談も、政府の評議も、市民の申しあわせもみんなおなじ。これがため、できることもできないで終ってしまう事例が多いのである。今日、学者は知識見聞を全国に広めようと言い、政治家は議会を開いて国事を議そうと言っている。どれもみな文明進歩のあらわれとしてまことによろこぶべきことであるが、言うばかりで一つも実行はされていないのである。つまり、問題の重要性は知っているけれども、どうしてこれを実施するか、その方法、順序を知らないためだ。そこで知るべき方法の第一とは、集会における談話のやり方に他ならない(攻略)」 * 福沢は、この原書を訳すとき、「スピーチ」をどう訳したらよいか、苦心を重ねた。そして、ふとおもいだしたのが、旧中津藩の習慣である。 藩士たちは、一身上または公務上の事柄について、正式の願、あるいは届でない書面を提出するとき、その書面のことを「演舌書」といっていた。 「スピーチの訳語は、演舌ではどうか」 と福沢は考えた。しかし、「舌」という字がつくとあまりにも俗っぽい。それならば「説」という字にしたらどうか。 門下生たちは「演説」という訳語に賛成した。さらに、 「デベ―ㇳは、弁論もしくは討論と訳したらどうか」 ※福沢諭吉著『学問のすゝめ』(岩波文庫)P.118 学問のすゝめ十二編 演説の法を勧るの説:演説とは英語にて「スピイチ」と云ひ、大勢の人を會して説を述べ、席上にて我思ふ所を人に傳るの法なり。(黒崎記) というと、みんな賛成した。 そういうわけで、「演説」や「討論」ということばがはじめて日本に誕生した。集会のやり方も『会議辨』が解説している。 だが問題は、知識ではなく、実践である。そこで演説、討論の練習のためにつくられたのが三田演説会である。 こうして、日本において「演説」は、「株式会社」におくれること四年にして誕生した。その差はわずか四年だが、外国における原型と比較すると、株式会社がオランダの第一号におくれること二百六十七年という年数とは比較にならぬ。 外国で、「演説」がいつ、どういう形ではじまったかわからない。しかしたとえば『ブルターク英雄伝』を見ると、雄弁家の代表として、デモステネス(三八四~三二二BC)とキケロ(一〇六~四三BC)の二人が対比されている(河野與一訳の岩波文庫では第十冊目)。 デモステネスもキケロも、西暦紀元前の人である。そしてブㇽタークがこの英雄伝を書いた年代は、紀元一〇五年から一一五年にかけてで、彼の年齢は五十五歳から六十五歳であったろう、といわれている。 ともかく「演説」は、外国から二千年以上おくれて日本に誕生したのである。 * しかしここで問題なのは「株式会社」と「演説」の、外国の原型と日本誕生の間にある年数の差ではない。この二つのものに、日本人の幸福がかかってきたということである。前者が経済、後者が政治、それぞれに根本的影響をあたえたことは否定できるひとはいないはずである。経済繁栄の支柱は「株式会社」であり、政治民主化の支柱は「演説」であった。 ところが、一九八〇年代の今日、両者と国民のかかわり方に一つの、根本的変化があらわれている。 株式会社に対しては、特に「独占・寡占」、「政治献金」、「交際費」をめぐって批判が高まり、「社会悪」の根源ときめつける論議も出ている。 演説については、衆参両院の現職全議員にアンケート調査がなされたとき、 「昔にくらべいまの政治家は演説をどう考えているか」 という質問に対しては、約半数の四八パーセントが「軽視している」と答え、「重視している」が二三パーセントで、その半分にすぎなかったそうである。

「政治家は毎日のように演説をして回っているのに、演説論がほとんど聞かれないのを私はかねてから不思議に感じていた。『言責』ということばがある。いったことに責任を持つという意味だが、いまはいいっ放しで、緊張感が乏しく、『言責』など、しばしば忘れ去られている。演説論も従って入る余地がない。これはひょっとするとかなり深刻な事態ではないのか、と思いながら」(著者あとがき)できた書物である。 一口で評するならば、「憂国の名著」というほかはないこの書物をめぐって、いろいろのことを考えた。伝記的視点から「演説」の問題を探ることにしたい。 ※参考:福沢諭吉著『学問のすゝめ』(岩波文庫)P.118 〔演説の法を勧めるの説〕参照。(黒崎記) 2022.03.28 記す。 |

|

演 説(二) 小島直記『回り道を選んだ男たち』 P.42~46 日本社会に「演説」や「討論」を普及させるため、『会議辨』を刊行し、三田演説会をはじめた福沢諭吉。 その福沢が、こういう試みにどういう効果を予期したかは明確ではないが、門下生の中から尾崎行雄が出たことは、その偉大な収穫といってまちがいない。 尾崎は、慶応義塾在学中、「琴泉」という雅号をつけた。すると犬養毅が、 「女の画家かアンマみたいだ」 とわる口をいったので、「学堂」とした。すうと犬養は、 「シナでは学堂とはスクール、学校のことだぞ。妙なものにしたもんだな」 といった。「学堂」はしばらくつづいた。明治二十年二十九歳、「保安条例」で東京退去を命ぜられたとき、「咢堂」と変えた。そして昭和二十二年数え年九十歳となったので「卆翁」とあらためた。「卆」は「卒」の略字であり、いよいよ一兵卒の齢になっておわるという意味だったそうである。 ここでは「咢堂」と書くことにする。 * 「憲政の神様」といわれたほどの雄弁家咢堂が、若いころはしゃべるのがニガ手であった。慶応義塾に入ったのは明治九年数えの十九歳だが、そのとき「無言生活」をやろうと心に誓ったという。 それは人一倍の自尊心と、ひとに軽蔑されることをきらう気持からきていた。そこで夜もろくに寝ないで考えたのが「無言生活」である。仲間から軽蔑されるのは、無能無学を見すかされるためだ。何もいわなければ、どのくらい智恵や学問があるかわからない。わからなければ軽蔑の仕様もないだろう、という戦術であった。 それが演説をはじめたのは、福沢創刊の『民間雑誌』記者となってからである。その経営を担当する朝吹英二の、 「これまで政治を論じるものは、みな羽織はかまか洋服だが、われわれははっぴを着てやろうじゃないか」 という意見に賛成したからである。 ところが、咢堂が一番へたくそで、人びとに嘲笑された。それがついに日本議会史上最大の雄弁家となるのであるから、努力精進というものはおそろしい。 彼の政治家生活は、明治十八年二十七歳、日本橋から東京府会議員に当選したときからはじまるといってよいだろう。 明治二十三年三十二歳、第一回総選挙に三重県から立候補して当選し、昭和二十八年九十五歳のとき落選するまで、彼は議席を確保しつづけた。それが金権や派閥とは関係のない「雄弁」でつらぬかれているところに不滅の栄光がある。 その演説が天下の注目を浴びたのは、明治三十一年の四十歳のときのいわゆる「共和演説」事件である。 その年の八月、隈板内閣の文部大臣であった咢堂は、帝国教育会の依頼で演説をした。その主旨は、当時の社会的弊風たる拝金主義をいましめ、モラルの尊重を説くことにあった。 「世人は米国を拝金宗の本家本元のように思っているが、米国は世人が思うほど拝金主義の国ではなく、その証拠には同国の歴代大統領、どちらかといえば貧乏人の方が多い」 「日本は共和政治となる気づかいはない。たとえ百千年をふるとも共和政治の国となることはないが、かりに日本が共和国であって、大統領を選挙する政治組織であるとすれば、三井、三菱の代表者が大統領に選出されるかもしれない」 と論じたのである。 すると、東京日日新聞が演説の中の「共和政治」という文句をとらえて、咢堂を共和主義者であると書き立てた。これを見て藩閥勢力が騒ぎ出し、辞職を要求した。一方、内務大臣板垣退助が単独で参内し、「自分は尾崎とは両立できない」という上奏をしたのである。 咢堂は辞職し、後任は犬養毅(木堂)が引きうけたが、それから一週間後に内閣は瓦解した。

咢堂はいった。 「帝国憲法に天皇は神聖にして侵すべからずとあるのは、国務大臣がその責に任ずるからである。しかるに桂公爵は内府に入るにも大詔辞し難いといい、内府を出でて総理大臣となるに際しても、聖意止むを得ぬと弁明する。これは自己の責任を天皇の責任に帰するものであって、憲政の賊といわねばならぬ」 「彼はつねに口を開けば、ただちに忠愛を唱え、あたかも忠君愛国は自分の一手専売のごとく唱えておりますが、その為すところを見れば、つねに玉座のかげにかくれて政敵を狙撃するごとき挙動をとっているのである。彼は玉座をもって障壁となし、詔勅をもって弾丸とし、政府を倒すものではないか」 新聞記者席からこの演説をきいていた前田蓮山は、 「尾崎は檀上から大臣席の桂をゆびさしながら、びしびしときめつけた。今にしておもえば、桂はすでに胃癌が高進していた故であろうが、顔色土のごとく、そのドス黒い唇がピクピクけいれんしていた。本人は冷笑のつもりであったろうけれども、筆者にはけいれんのように見えた」 と書いている。 * 昭和十二年、軍部は宇垣内閣を流産させ、林内閣を成立させたあとの第七十議会。このとき咢堂は七十九歳、彼が率直に意見をのべれば暗殺はまぬがれないという険悪な空気のなかで、質問演説に立った。そのとき、 命にもかへてけふなす言説(ことあげ)をわが大君はいかに見たまふ 正成(まさしげ)が敵に臨める心もて我は立つなり演壇の上 という辞世の歌をつくり、まさに決死の覚悟で政治家の職分をつくしたのである。 日独伊三国同盟、大政翼賛会設置後の第七十五議会、八十三歳の咢堂は質問演説に立とうとした。議会では二十五名以上の賛成者がなくては本会議の質問演説はできない。咢堂は三日間にわたって賛成者を求めようとしたのだが、ついに所定の賛成者が得られず、その演説は封じられた。 そして昭和十七年、第二十一回総選挙のとき、田川大吉郎への応援演説をとらえ、東条政権は八十四歳の咢堂を不敬罪で起訴。第一審は懲役八ヵ月、執行猶予二年の判決を下したが、翌十八年大審院の三宅正太郎裁判長は無罪をいいわたしたのである。 日本のそれぞれの危機に、政治家咢堂は演説をもって対決した。それでは衆参両議院の四八パーセントが演説を「軽視している」という今日、日本に危機はないのか。あるとすれば、何で対決しているのか。 2022.05.22 記す。 |

|

演 説(三) 小島直記『回り道を選んだ男たち』 P.46~50 最初から演説がうまい、という人はそういるものではないだろう尾崎咢堂の場合もそうだった。それがどうして歴史に残る演説の名人となったのだろうか。 はじめたのは二十歳。『民間雑誌』の仲間では、一番ヘタクソといわれた。しかし本人は、「文章は百年の業、口舌は一時の用」と思っていたから、あまり苦にもならなかった。 「共和演説」で舌禍事件がおきたのは四十歳。このことで彼が生涯遺憾に思っていたのは聴衆(教育者)の態度である。帝国教育会でその演説をきき、拍手喝采した五、六百の聴衆はみな教育者である。ところが、無限の非難がおこったとき、公然立ってこれを論議したものは一人もいなかったのだ。

尾崎咢堂は、その六十四人の中に入っている。これによると、その特徴は、 一、単刀直入的。弓矢鉄砲を以て、遠巻に敵陣を崩すとか、長柄の槍先そろえて、堂々敵陣をつきまくるのではなく、匕首(ひしゅ)をふところにし、むらがる敵中に奮進し、敵将に肉薄して、その首をかかずんばやまざる底の概がある。 二、態度荘重、言語犀利、眼光炯々、ニラミがきく。 三、口調は「アル」、「ナイ」という言葉づかいで、「アリマス」、「ゴザイマス」はきいたことがない。 四、気どる。「下院三百の頭顱をならべて片はしから数えてみると、弁のきくに足るもの甚だ少ない。島田は軽快にやるが荘重を欠き、井上は皮肉はうまいが諧謔がすぎる。武富は単調に失し、高梨が喋々と陳腐なるロジックを得意がるだけそれだけ無識のようにも見える。死んだ星がだれに向っても愚弄的口調を用いるだけそれだけ気品が乏しく、杉田の佶倔(きつくつ)、龍野の冗漫、さて尾崎は気どる点において破れる」 * しかし彼の特徴は、年齢を加えるにつれ、さらに演説がうまくなったことにあった。それはいうまでもなく、単なるしゃべり方、口舌のテクニックを超えたもの、問題対決の真剣さ、生きる姿勢によるものであった。 大正十年六十三歳。軍備問題をかかげて全国キャンペーンを展開した。このとき講演会は入場料をとった。それでは権威がなくなる、というものもいたが、彼はそう考えなかった。入場料をとらなかった演説会よりも、調子が高くなった。少なくとも聴衆は、賛成と反対にかかわらず、無料のときの聴衆よりもずっと真面目で、選ばれていた。 またこのとき、演説がおわってから、聴衆の質問に答えることをした。さらにハガキをくばって、聴衆に賛否の返答を求めたところ、たちまち賛成者が十万をこえた。彼はこの結果を世界各国に知らせて、列国人の賛同をうながした。 しかし、この運動はいのちがけであった。彼は「国賊」、「売国奴」といわれ、品川の自邸に十数名の暴徒が乱入し、警官などに負傷させた。名古屋には国粋会の親分がいて、 「名古屋だけは、ただ通さぬぞ」 といっていた。この男はピストルをいつももっており、足をねらって射つという評判だった。足を射っても、死ぬ気づかいはないから、罪は軽いし、射つ目的はそれで達することを知っていたのだ。 親分にねらわれていることを知りながら、咢堂は名古屋にのりこんだ。ところが到着後すぐ病気になり、宿屋の二階で寝ていた。そこに親分が強そうな子分をつれてやってきて、面会を強要した。 病気だから会えない、とことわると、せまい階段をドヤドヤと上ってきた。そして部屋に入るが早いか、 「今日は首をもらいにきたのだから、そのつもりで応対しろ」 とどなった。 「不思議なものを欲しがるね」 と咢堂がいうと、親分は桐火鉢に手をかけて、咢堂めがけて投げつけた。咢堂はヒョツとふとんをかむってしまった。灰は座敷一面に散り、ふとんや畳が焼けたが、咢堂は何ともなかった。 その場にいた鈴木正吾が立つて親分をおさえつけ、咢堂も立つて手伝った。おもいのほか腕力の弱い親分だった。 さわぎをききつけて、数名の警官がかけつけた。しかし咢堂は、警官を一人も座敷に入れずに、親分にむかって、 「いきなり乱暴せずに、話したらどうだ」 といって、自分もすわってみせると、親分もすわった。そして話しているうちに、 「兄弟の義を結ぼう。さっそく私がお招きしよう」 といい出した。咢堂は、 「今晩は寝るから、とにかく帰れ」 といって返した。 それから間もなく、ワシントン会議がひらかれ、軍備縮小協定が成立し、毎年五億円ずつの建艦費が節約されるようになった。 そのとき、ある実業家が咢堂にむかって、シンミリした語調でいった。 「どうして、あんなことを予見し得たのですか。われわれ実業家は、一生に一度あんなことを予見し得れば、子孫百年の計は立つのです」 そこで咢堂は答えた。 「諸君が毎日読むところの新聞紙を読んで、その海外電報を正当に解釈しただけです。先見でも、霊感でも何でもありませんよ」 * 昭和六年七十三歳。流行性感冒、肺炎にかかって、一時は危かったが、ようやく回復した。このとき彼は、入院中に一つの人生観を得て心機一転し、人生の再出発を誓った。その要点は、「老年」の貴重さということにある。 人間にとって、知識と経験ほど大切なものはない。この二つは、年ごとに増加し、死の直前が最も多量に蓄積された時期である。故に適当にこれを利用すれば、人間は死ぬ前が最も偉大なる業、または思想を起し得べき時期であるにちがいない。 バーナード・ショウは、六十歳以後がもっとも有益な時期だといった。人生は最後までその希望を継続せねばならない。過去はすべて準備時代であって、人生の本舞台は、いずれのときにおいても、現在以後にある。七十になっても、八十を超えてもなを今日以後をその本領とみて、その残年を送らねばならない。 彼はこの決意のもと、老躯に鞭打ってアメリカ遊説の旅に出るのである。 2022.05.17 記す。 |

|

演 説(四) 小島直記『回り道を選んだ男たち』 P.50~54

講演や会食などの合間をぬってこの本を読み、帰りの機中で読了した。「巻をおく能わず」とでもいうべき面白さに引きずられたからであるが、この中に映画そのものとは関係のない回想が出てくる。「新渡戸稲造博士の講演」という一節である。 著者が盛岡中学四年生の二学期、新渡戸稲造の講演があり、著者は雑誌部理事の五年生から講演筆記をたのまれる。博士は国際連盟の事務次長を辞して帰国したばかりで、墓参のために帰郷したのである。 「久しぶりで帰国したが日本はよくもなり、悪くもなっているがプラスマイナスしてみると故国ながら愛想がつきる。こんなことをうっかりいうと愛国心がないといわれるかもしれないが、日本はえらいといばっているばかりが愛国心ではない。そんなことでは決して国は進歩しない。日本はまだ駄目だという本当に国を憂うる心を失ってはならない。日本が明治維新以来進歩してきたのは国民が真に憂えたからにほかならない」 言々節句、日本にたいする痛烈な皮肉にみちた講演。生徒たちは、面白くない講演だと、講師が誰であろうと、やたらに咳をしたり、足をバタバタさせたりしてざわつくのだが、この日だけはシーンと静まり返って、講演が終わるや万雷の拍手が会場を圧した、という。 「温容で、語り口はきわめて静かであったが、ときどきキラリと光る眼鏡の奥にひそむ激しい闘志が感じとられ、さながら名優の舞台を見るような趣があった。私はメモをとる手を休めて、思わず聞きほれること再三に及んだ」 とは、著者の回想である。 * 日本演説史に残すべき良い話だとおもう。ところで私は、この話を読みながら、今一つの「演説」の話を思い出した。 それは、新渡戸の第一高等学校校長時代。明治四十四年二月一日、徳富蘆花が一高で行った講演のことである。 その前月十八日に、幸徳秋水の「大逆事件」の被告たちの大部分に死刑判決が下りていた。その四日後の日曜日、雪をふんで二人の一高生が蘆花を訪ね、学校での講演を依頼し、蘆花は快諾した。 『謀叛論』と題する蘆花のその講演は、 「僕は武蔵野の片隅に住んでいる」 という言葉で、淡々と話しはじめられた。が、途中「大逆事件」にふれる箇所から、蘆花の顔は赤くなり、黒ヒゲをふるわせ、舌端火を吐きはじめた。 「廟堂にずらり頭をならべている連中には、ただ一人の帝王の師たる者もなく、……忠義だてして謀反人十二名を殺した閣臣こそ、真に不忠不義の臣で、不臣の罪で殺された十二名は、かえって死をもってわが皇室に前途を警告し奉った真忠臣となってしもうた」 「何十万の陸軍、何万トンの海軍、幾万の警察力を擁する堂々たる明治政府をもってして、数うるほどもない、しかも手も足も出ぬものどもに対するおびえようもはなはだしいではないか。人間弱味がなければ、めったにこわがるものでない。幸徳等瞑すべし。政府が君等を絞め殺したその前後のあわてざまに、政府の、否、君等がいわゆる権力階級の鼎の軽重は分明にバクロされてしもうた。(中略)自由を殺すはすなわち生命を殺すのである」 立錐の余地もなくつめかけた学生たちは、熱狂的な拍手を浴びせた。ところがおどろくべきことに、講演内容は翌朝までに文部当局に知れていた。 新渡戸校長は、その日文部省に呼びだされた。 新渡戸は、講演会に出席していなかった。したがって、内容についての弁解はしなかったが、蘆花を講師として招くことについては諒解していたので、この点については責任をとる、といって口頭で進退伺いを申し出た。 翌二月三日、校長は全寮生を講堂にあつめ、問題の経過を説明し、 「身をもって責任を負う。諸君は、安心して勉強してもらいたい」 と訓示した。 その日の午後、全寮委員会は三つのことを議決した。 一、生徒一同かの講演を清聴し、拍手し、その責めを校長に及ぼしたるの罪を陳謝し、あわせて一千の校友が何等の感化を受けし事なき旨を校長に述ぶる事。 一、文部省に出頭し、成るべく寛大の処置の出でられん事を嘆願する事。 一、弁論部委員をして謝罪せしむる事。 委員会議長以下三名の代表は、小松原文相を官邸に訪ねて、「事件の顛末を述べて罪を謝し、又感化を受けざりしを述べ更に斯かる事件の為に良校長を失うなからんことを請えり」(『自治寮略史』)。 二月八日、校長と畔柳弁論部長は、「単に譴責に処せられてこの問題は、落着を告げたり」(同)。

「このとき校長は、学生はいろいろ変った反対な意見をきいて、頭を練り判断力を養っておくのがいいのだ。今後とてもいろいろの意見をつとめてきくようにするがよい、といって、超然と澄ましておられた」 という回想を紹介して、「当局の方針と新渡戸校長の遠大な教育方針とがいかにかけ離れていたかが、ここにもうかがえる」とのべている。 *

「興味深いのは、講演内容については、明らかに否定的評価の下におかれ、それを漫然と抗議一つしないで静聴、逆に拍手まで送った罪を陳謝するとしていることであろう。『何等感化を受けし事なき』については、完全に滑稽でぁる。(『蘆花・徳富健次郎』第三巻) と書いている。 弁論部は、最後まで謝罪しなかった。 「それは、たまたま弁論部が後年の自由主義者河上丈太郎、河合栄治郎、矢内原忠雄等々を擁していたからにすぎなく、やがては大日本帝国体制の指導者群、そして支配層たるを志す大多数生徒たちにとっては、話はまったく別であることがわかる」(中野上掲書) 大多数生徒の中には、高木八尺、田中耕太郎、細川嘉六、恒藤恭、近衛文麿、芥川龍之介、菊池寛、山本有三、久米正雄、石渡壮太郎などがいた。これらのうち、だれとだれが講演をきき、あるいはきかなかったかを調べるのはむずかしいことだが、なんとか調べてみたいことである。 2022.05.22 記す。 |

|

演 説(五) 小島直記『回り道を選んだ男たち』 P.54~58 何事にも「タイミングのよしあし」ということはあるだろう。たとえば『週刊文春』(一九八二年三月十一日号)の「米紙に完全無視された江崎貿易使節団の右往左往」と題する記事は、その冒頭に、 「勇躍アメリカに乗り込み、『日本はここまでやっています』と胸を張ってPRするつもりが、『貿易摩擦はもっと深刻だ』と一喝されてスゴスゴ帰国。おまけに"劇的な措置"なる宿題まで背負わされたというのだから、江崎貿易使節団の惨状たるや、まさにサンドバッグさながらの打たれっ放し、訪米のタイミングがいかにも悪すぎたの声もあるのだが……」 と書いている。 まさにこのように、事の成否を決定するものがタイミングだという見方は、一応われわれも常識として持っている。けれども現実問題としては、タイミングがわるければ、それがよくなるまで待つほかはないのか、という疑問も出てくる。 江崎ミッションのことをふくめて、この問題に一つの参考例を提供しているのが尾崎咢堂七十三歳の渡米である。 * 「演説(三)でのべたように、大病から癒えた咢堂は、太平洋をわたった。とりあえずカリフォルニア州サンディエゴの病院に入院中の病妻を見舞い、そのあと西海岸の各地で日本人相手に講演をしてから、ニューヨークにいった。 ところが、アメリカについて間もなくおきたのが満州事変である。 事変当初、米政府やワシントン駐在列国外交官は、日本政府の声明を信頼し、事変は局地的に解決されるだろう、と観測していた。 多年日本に駐在して、咢堂とも懇意だったイギリス公使は、 「満州事変も一局部の紛擾におわりそうだ」 と咢堂に語った。 咢堂もそうなることを希望してはいたが、事変拡大の必然性を見透していたので、嘘をついては反って日本将来のためによくないとおもって、 「奉天を攻撃占領した以上は、当然錦州をも攻撃せずにはおれないはずだ。この事変は大いに拡大するかもしれない」 と答えた。しかし公使は、 「今日まで日本政府の声明にちがった例がない。政府が錦州を攻撃しないつもりだと明言する以上は、決して攻撃しないだろう」 と、日本政府に信頼をおいた好意的意見を変えようとはしなかった。 ところが、咢堂予測のとおり、日本軍は政府の声明を裏切って錦州攻撃を開始した。日本の信用は地に墜ちて、国際世論の攻撃のターゲットとされた。 こういう状況の中で、咢堂は「フレンドシップ・ディナー」と称する大晩餐会に招かれ、スピーチを求められたのだ。つまり、日本の政治家として、もっともわるいタイミングのもとで所信表明をしなければならない。咢堂は何といったか。 満州におこった不幸な事変のために、日本が全世界の友邦に心痛をあたえつつあるさいちゅうに、自分が国家間の平和と友誼とについて意見をのべるのは、少々間の悪い気持ちもする。しかしこの紛争は、一時的事件であって、自分がここでのべんとすることは、永久にわたる事柄である。 貴国は現在、世界中でもっとも富み、もっとも有力な国である。故に世界の国々は、貴国が最高の友誼をもって接しても、なにほどかの嫉妬心、恐怖心をもたずにはいられない。今日の文明の程度では、いかなる国家も真実の友邦をもつことは不可能である。なぜならば、弱い国は軽蔑され、強い国は恐怖されるから。故に各国は、できる限りの武備、同盟、権謀を施す。 日本は、前世紀末まで、よほど貧乏な国だった。そのため諸外国は、心ひそかに軽蔑していたかもしれないが、それでも表面では、アメリカに親愛せられ、シナからは嘆賞され、ロシアやイギリスからはお世辞をいわれて、その結果日英同盟さえもできた。しかし当時の日本は、決して国際的に良い地位にはいなかった。 しかるにいまや日本は、工業および武備を進歩せしめたため、ついに真実の友邦をもつことができなくなった。アメリカは、ハワイ、フィリピンを防御する必要を感じ、イギリスはインド、豪州を守るため、シンガポールに海軍根拠地を建設中である。これは一体誰に対する防御であるか。 これが国家の運命である。もし諸君にして日本が軍国主義的であると非難せらるるならば、私は日本を軍国主義的としたものは、諸君すなわち西洋諸国であるというをはばからない。 日本が歌をよんだり、活花をしたり、香をたいたりして平和をたのしんでいる間、つまり芸術および美術にふけっていた時代には、諸君は日本に、三等国の地位さえもあたえなかった。アメリカおよびヨーロッパ人が、日本に同等の地位をあたえたのは、日本がイギリス流の海軍と、ドイツ式の陸軍を採用し、世界でもっとも大きな二つの国と戦って勝った以後のことである。 すべての国家は、正義ではなく、力を基礎として築き上げられている。この国家存立の根本条件が改造されぬかぎり、国家相互間の非友誼精神は、根絶できない。世界すべての国家をして、正義の国際裁判所を採用すること、および狭隘な国家主義の教育制度を変更することにより、道徳を基礎として立つようににしたならば、すべての国家は、嫉妬と敵意とを放棄して、友誼と好意と基礎として立つようになるだろう。平和と安寧は、友誼のみによって得られる。 交通機関の不備のため、世界が今日より大きかった間は、一国は他国を犠牲にして繁栄できた。しかし今や世界は小さくなった。戦争の破壊的武器の能力は数百倍になった。故にいかなる国家も、他国を敵としていては、生存も繁栄もできない。人類が狭隘な国家主義の教理で教育されている間は、真の友誼の情操は決して満足に発達しない。この事実は、戦時中、キリスト教の高僧たちが、めいめい自国の勝利のみを祈禱したことによって、十分に立証される。 国家主義は、古い世界には必要であった。封建制度はそれよりもさらに古い世界に必要であった。しかし今は世界は小さくなった。狭隘なる国家主義は、根本的に改善されねばならぬ。現在何事も国際的になりつつあるが、そうなっていないのは人間の心情だけだ。真の友誼は、国際主義によってのみ涵養されるのだ。 * 咢堂は、大略以上のことをのべた。論旨明快痛烈、しかもその主張にいのちをかけた普段の政治活動が背景にある。聴衆は拍手し、翌日のニューヨーク・タイムスはその社説で、当夜の名演説として賞讃したのである。 2022.05.24 記す。 |

|

演 説(六) 小島直記『回り道を選んだ男たち』 P.58~62 「志氣」の衰えを自覚したときは、明治言論人の著作を読むといいようにおもう。 これは二様の意味がある。たとえば徳富蘇峰は『公爵山縣有朋伝』(下巻)において、 「公の生活は極めて簡素であった」 と書いてある。生涯に九つもの大別荘をつくった男の生活が、どうして「極めて簡素」であるのか。 「コン畜生、このお世辞屋が――」 と反撥を感じる。それが志氣をふるい立たせてくる。 だが大半の人は、蘇峰型でない。権門富貴の人物を論じて、賞めるにしても、斬るにしてもいのちがけである。処罰、発禁、物質的損失をおそれぬ高潔な魂が、こちらの心にバイブレイトさせてくれるのである。

「長(州)は陸軍省を根拠として政治上に権力を振い、断じて大臣を長以外の者より選叙せざると共に、薩(摩)も亦海軍省を塹壕塁壁を堅くし、未だ薩人若くは準薩人ならずして入って之が実権を握る者なし」 「斯かる独占主義の結果は勢い武官政治に偏せしめ、武官政治は延いて軍人跋扈を助長す。有ゆる情実、私局、非立憲、其他政治上の諸弊は多く此独占主義の上に行われるる軍人政治より生ずるもの」 そういう立場から、「徹上徹下実力の相撲を以て海軍を披靡せる」山本権兵衛、また「陸軍のローマ法王」山縣有朋以下、勲章に輝くお偉方がコ゚テンパンにやられている。そしてその中に、わずか数人が賞められている。「八代六郎」がその一人である。 「少将八代六郎は尾張の産にして三河武士の後裔也。武士道の権化として、紳士の典型として将また一個の侠男子として帝国海軍の誇りの一」 そして、鷺城はエピソードをいくつか紹介している。 海軍兵学校を受験するとき、 「落第したら侠客新門辰五郎の乾分となる」 と後輩に約束した。 旅順閉塞のとき戦死した部下、白石少佐、高柳大尉の遺族を慰め、貧しい俸給の中から四人の忘れ形見を教育し、亡父の志をつがせようとした。 遠洋航海のとき、一水平がマストから海に墜落した。艦員みなが、「錯愕呼号するのみにして一人の起て之を救わんとする者なきの時、八代は身を挺して海中に飛び込み将に溺没せんとする水平を救あげた」 仁川海戦のとき、「彼が浅間艦上に尺八千鳥の曲を吹奏しつつ敵に向いしの一時は恰も曹操が 槊を横えて月明星稀の詩を賦したるに似て風流千古に伝うべき佳話」 以上のエピソードである。ところが最近、筆者は八代にまつわるエピソードを読むことができた。その本は山梨勝之進著『歴史と名將』(毎日新聞)である。 * かつて山梨のことを書いたことがある(五十一年四月、「寡黙の提督」)。執筆の動機は、橋口収(元公取委員長)著『饒舌と寡黙』(サイマル出版会刊)の強い感銘にある。特に二つのことに打たれた。 山梨は、サイレント。ネイヴィの典型。 「他人の語るにまかせるものの自己は語らずと心にきめたことは、あくまでも守りとおす強靭な"寡黙"の精神」がその一つ。 第二は、晩年海上自衛隊幹部学校で講話を行なった。その間、資料の準備、原稿作成、外国公館への照会、原書の読破など、一回の講話の準備に三ヵ月をついやした。昭和三十四年九月八十二歳の時に始め、おえたのが四十一年十一月、満八十九歳をこえ、数えて九十一歳の正月を迎えんとする時であった。原稿は大学ノート四十冊。この不屈の努力、誠実さ。 当時の学校長中山定義は、 「孫のような学生を前に、いつも教壇の前を行きつ戻りしながら講義は続いた。一冊のノートも一枚のメモもなく、古今東西にわたる歴史と、そこに登場する人物たちが、ある時は原書を引用し、ある時は山梨さん自身の鋭い評価を加えられながら次から次へと展開する。私は改めてその博学、勉強ぶりに舌を巻くと同時に、ひそかに会心の笑みをもらしたのをいまも忘れない」 と書いている(毎日新聞、57年3月15日号、めぐりあい)。 その名講義をあつめたのが、『歴史と名將』である。

* 山梨は海軍少尉のとき「八島」に乗組んでいたが、副長の小橋篤三からひどくいじめられた。そのころ、小橋が転任して、あとにきた副長が八代であった。乗組員一同、「急に谷底から山の上へあがったような」気がしたが、そのそもそもは、八代が総員をあつめていったスピ―チにある。八代はいった。 「八島という艦は日本一の艦だ。したがってこれに集まっておる人は日本一の人ばかりである。艦長も日本一、掌帆長、掌砲長みな日本一だ」。掌帆長も、掌砲長も皆そこに並んでいたが、そういわれると、目をぱちくりさせて照れていた。八代はつづける。 「唯一の例外なのが自分で、日本一まずい副長だ。だが、取り柄は、おれは艦に来るとき墓場を青山に作ってきた。そして墓場に入る用意をして乗りこんできた。これがおれの取り柄である。ほかに何も取り柄はない。それだから自分は全力諸君に頼る。そしてそのおかげで日本一の艦が日本一の成績をあげるんだ」 八代のその後の言動は、この就任演説を裏切らなかった。 八代は部下を信任しまかせた。日本一にまつりあげられ、まかせられた部下は、副長に「よろしい」というまで一生懸命やる。八代は細かいことは何も言わず待っている。「はいよろしい」と報告があれば、副長は艦長に「艦長よろしい」 というだけである。そして夕方になると、士官たちに「皆上陸」という。 「私一人でいいんだ。自分は青山の墓地にいつでも入れる準備をしてきたのだから。皆はここで家族もあるだろうし、皆上陸して自由自在にせよ」 まさか副長一人残せないので、二、三人残し、みんな上陸していいようになった。こういう「機略縦横」によって艦の成績は大いにあがったのである。 ※参考:以上の記事は『歴史とめい將』P.86~87 に記載されている。この本文をよまれるとよい。(黒崎記) ※関連: 忘れられた海軍大将・山梨勝之進。 2022.05.18 記す。 |

|

演 説(七) 小島直記『回り道を選んだ男たち』 P.62~65 「寡黙の提督」山梨勝之進の海上自衛隊幹部学校における講演――それを単行本とした『歴史と名將』(毎日新聞社)の中に、「演説」にちなむエピソードが二つ出ている。ひとつは八代六郎の話、今ひとつはリンカーンの話である。 南北戦争最大の激戦地だったゲチスバーグ(Gettysburg)で、全国戦没者墓地奉献の祭典(一八六三年十一月十九日)が行われ、リンカーンも臨席した。山梨は、 「あの有めいなゲチスバーグ原頭における大演説の草稿は、その途中の汽車の中で、新聞の切れ端に書かれたものといわれています。しかも一度は気に入らないで捨てられものといわれます。

まず、エベレットという雄弁家が前座をつとめ、その後で、リンカーンが壇上に立った」 * 「今から八十七年前、われわれの祖先は、自由にもとづいて考え、すべての人間は生まれながらにして平等であるとの信条にのっとって、新しい国家をこの大陸にもたらした。 いま、われわれはこの大きな内乱に直面して、およそかく信じ、かかる信条を旨とする国家が、この地上に永続し得るかどうかを実証しようとしている。いま、われわれは、この戦争の一大戦場に会し、この信条を守るため、生命を捨てた人びとの御魂を祭るため、祭壇を設け、追悼の式を営もうとしている。われわれがこうするのは、時宜を得た、適切なことである。 しかし、大いなる意味からすると、われわれにはこの古戦場を浄め、祭る力はない。ここで戦い、あるいは戦死した勇士たちは、われわれの乏しい力では、どうにもならないほど、この土地を神聖なものとしたのである。世人はわれわれが今日ここでのべることには注意せず、また記憶にもとどめないであろうが、ここで倒れた人々の意義を忘れることはできないであろう。生き残ったわれわれは、業半ばにして倒れた人々の志として、その仕事の完成に全身全霊を捧げるべきではないか。 これら名誉ある戦死者の最大限の献身から、われわれは、自由の大義に対するいっそうの信仰を学びとり、これら死者の死をいたずらにしないように、固く決意し、この国を神の加護のもとに、新しい自由の国として出発せしめ、人民の、人民による、人民のための政府を地球上から亡ばさぬよう奮励努力しなければならない。 ※参考:以上の演説の記事は『歴史とめい將』 13 ゲチスバーグの戦いとリンカーンの演説 P.63~64に記載されている。演説の末尾に (The government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earthh)。がかかれている。(黒崎記)

ところで、この間のいきさつについては、異説もある。たとえば、カール・サンドバーグ著『エブラハム・リンカーン』(坂下昇の訳によるものが上中下三巻として十五年前新潮社より出版)によると、 「レモンの記録によると、リンカーンが予定のゲチスバーグ演説の一部を書いたのはワシントンでのことで、一枚の二つ折の大判の紙にその覚書が書いてあった。例によって帽子の中からそれを取出し、レモンに読んで聞かせたというが、その前に、わしはこの草案には全然満足しとらんのだがね、と彼がいった。政務が多忙すぎて、自分で好きなだけの時間をかけておれなかったのである」 となっている。ゲチスバーグに着いた夜、晩餐会があった。<十一時頃になって彼は自分の原稿をかき集め、次の部屋にはいって半時間ほどスアードと協議した。スアードが文章に些細な改訂を加えたのか、それとも重要な示唆をしたのか。それは二人だけが知っている永遠の謎だ」 こういう点が山梨の話とちがうわけだが、しかしもっと重大なことは、山梨が語っていないことにあった。 リンカーンの前に演説したのは、エドワード・エベレット。「前座」ではなくて、「この国家的祭典に当って、祭主として追悼の辞をのべる大役を引き受けさせられた」人だった。 このとき六十九歳。上院議員、マサチューセッツ州知事、下院議員、国務長官、英国公使、ㇵ―ヴァド大学友愛会会員、詩人、ギリシャ語教授、大学総長という経歴の持主である。 「去りゆく年の、多難なりし苦労から、いまはひとときの憩いにつかんとするこの広大な田園を見下ろしながら、偉大なるアルゲーニーの山々がおぼろにそびえるこの地、われら同胞が足下に眠る墳墓のこの地に臨み、私のつたなき声をあげて、神と神にあずかる聖霊たちの雄弁なる沈黙を破らんとするに当り、私は大いなるためらいを感ずるものであります。(中略)思えば、ついこの間、忠勇義烈の士によって、からくれないの池と化したばかりの、この戦場跡に目を転ずるとき、私はこれまでにない感動をおぼえるものであります。すなわち、古人いわく、国人のために死する、なんぞ楽しく、ふさわしき、とありまうが、この格言がなんと真実の響きを奏でることでありましょう」 * 美文調のその演説は、こうしてはじまり、じつに一時間五十七分もつづいたのである。 ところが、このあとのリンカーン演説は、わずか三分足らずでおわってしまった。形式的な拍手がおき、すぐにおわった。写真師が、この偉大な歴史的瞬間をうつそうとしていた。乾板を入れたり出したり、三脚に黒い箱をのせたりして、やっと黒い頭巾の中に首をつっこんだところが、リンカーン演説は「人民の、人民による」というところにさしかかっていて、ついに決定的瞬間は永遠に去ってしまった。 新聞の多くは、リンカーン演説を酷評した。 「大統領のバカげた式辞は見逃すことにしてもいいが、国家の名誉のために、このようなバカげた言葉には忘却のとばりをおろし、二度とこんなことをいわぬように、また二度とこのことを思い出さぬようにしたいものだ」(『愛国者と連邦』紙) 「こんなバカげた、平板な、台所の水のような発言をした人物を、これが合衆国大統領ですと知性のある外国人に指さして見せなければならないかと思うと、これを読むすべてのアメリカ人は頬は恥ずかしさで赤くなるかりだ」(シカゴ『タイムズ』紙) 「せつかくの式典もあの哀れな大統領リンカーンの一部の駄じゃれのためにバカげたものにされてしまった。(中略)これ以上味気ない、常識的なものを書けといわれても、書く方がむずかしい」(『ロンドンタイムズ』アメリカ特派員) ところが、三分間演説は今なお不朽であり、一時間五十七分の方は忘れられてしまっているのである。 ※参考:リンカーン 2022.05.19 記す。 |

|

演 説(八) 小島直記『回り道を選んだ男たち』 P.65~69 安政五年(一八五八)徳川幕府が勅許を待たずにアメリカ、オランダ、ロシア、イギリス、フランスとの間に締結した修好通商条約を「安政条約」と総称するが、周知のようにこれは不平等条約であった。そこで明治政府は、 一、条約締結国を歴訪して各国の元首に国書を奉呈し、聘問の礼をとること。 二、条約改正の暫時延期を含めて改正打診の予備交渉をすること。 三、欧米先進国の制度・文物を調査・研究すること。 という三つの目的のもとに、使節団を派遣することとした。特命全権大使として右大臣岩倉具視(四十七歳)、副使として参議木戸孝允(三十九歳)、大蔵卿大久保利通(四十二歳)、工部大輔伊藤博文(三十一歳)、外務少輔山口尚芳(三十三歳)、これに随員五十名がついて、明治四年十一月十二日(陽暦一八七一年十二月二十三日)横浜を出発、アメリカ、イオギリス、フランス、ベルギー、オランダ、ドイツ、ロシア、デンマーク、スウェーデン、イタリア、オーストリア、スイスの十二ヵ国をまわり、明治六年九月十三日横浜に帰ってきた。

明治十一年十二月末、初版五百部として世に出たこの本は、今日岩波文庫本全五冊におさめられているが、この中で特に「演説」に関する重要記述が文庫本第三冊「第五十八巻 伯林府ノ記上>」の三二八頁から三三〇頁にかけてのっている。 一行は、三月七日ベルリン着。十一日ウイルへルム皇帝に拝謁。十二日皇太子、皇太子妃に拝謁。この皇太子がのちに第一次世界大戦をはじめる皇帝(カイゼル)ウイルへルム二世である。 そして十五日夜、大使、副使はビスマルク邸の晩餐会に招待される。 ビスマルクはこのとき五十九歳。宿敵フランスをたたきつけ、パリ郊外ヴェルサイユ宮殿の『鏡の間』で、ドイツ連邦の君主や代表者をあつめ、プロイセン王ウイルへルム一世がドイツ帝国初代皇帝の位につき、自分が宰相に就任して二年目のこと、政治家としてもっとも得意のときであった。 * ビスマルクは、食事がすむと、シガーを右手にして、プロイセンの歴史、自分の経歴、その他の列国が決して信頼できない理由などを、大声で演説したのである。 「今日、世界の各国は、みな親睦礼儀をもって交わっている。しかし、これはまったく表面だけのこと。裏面においては、弱肉強食、大小相侮る、というのが実情なのです」 「私が幼い頃、プロイセン国がじつに貧弱な小国だったことは、諸君もご承知とおもう。あの頃、小国の立場をイヤというほど知らされた。そして、常に憤懣をいだいた。このことは今日になってもまだ忘れることができない」 「諸君は、条約改正の準備のために欧米各国を巡遊されているとのこと、結構です。不平等条約をそのままにすることは、一独立国としてはたえられることではないからです。しかし、条約改正に成功されるとしても、決して忘れてはならないことがある。それは何か?」 「それは他でもありません。いわゆる国際条約、いわゆる国際公法なるものは、平常は列国の権利を保全するための典憲とはいっている。けれども、大国が利益を争う場合、自分に利益があるときは公法を楯にとり、もし不利益ならば公法を無視して兵力による、ということです。これは決してお忘れにならぬように」 「いいですか。小国は一生懸命に条文の意味と公理とを考え、あえてその限界をこえないよう、そして自主の権利を保全しよう、とつとめる。ところが、大国の勝手な政略にあえば、それは不可能となります。わが国は、いつもこのような目にあわされた。そこで私は怒った。よーし、みておれ。ぜひ一度は国力をふるいおこし、一国対等の権利をもって外交できるような国にするぞ。そのように決意した。そこで愛国心を鼓舞し、努力すること数十年、ようやく近年になって、その希望を達したようなわけです」 「ところが、各国はどうしたと思いますか。わが国を憎悪したのです。みだりに武力に訴えて他国を侵略する。怪しからん、と非難した。無論、これはわが国の真意を曲解し、正反対のことをいっている。わが国は、ただ自由を大事と思うが故に、各国たがいに自主対等の交際をし、おたがいに侵略することなく、公正を守ることを希望しているにすぎない。今までの戦争も、すべてわがドイツの特権保持のため、やむを得ずやったものです」 「英仏両国は海外に植民地をむさぼり、その土地の物産を利用し、勝手にふるまうので、他の国はみな心配している、と聞きます。要するに欧米諸国との交際は、まだ決して信用できません。諸君も決して油断されることはないでしょうが、私は小国に生まれてその実情を知りぬいておりますから、特にご注意するまでです> 「でありますから、今後日本が親しく交際できる国は多いかもしれない。しかし、国権自主を重んじるわがドイツ国家こそ、日本ともっとも親密になるべき国だと考えますが、諸君、いかがなものですか?」 * ビスマルクの演説は、公使館書記官青木周蔵の通訳で、みんんなにも理解できた。しかし、一々日本語に言いかえなくても、鉄血宰相の気魄と自信にあふれる声音はピンピン胸にひびき、心の琴線をじかにかき鳴らして、バイブレーションをおこす力があったのだ。 全員が感銘をうけたが、それを態度で示したのが伊藤博文である。まずビスマルクをまねてシガーをくゆらし、熊や虎のように室内を歩きまわり、いい気持ちになっている。 これを見て眉をしかめ、 「伊藤の奴もこまったものだ」 と舌打ちして、人びとの前でこき下ろしはじめたのが木戸孝允である。 「私は若い頃からあいつをよく知っている。足軽の小せがれだったのを、私が引き立てて従兵にしてやった。用をいいつけると。へイコ゚ラしてつとめたものだ」 「俊輔といって、江戸の長州藩邸におったときだ。諸国から浪士がきて、その連中に酒をだす。その酒のさかなの豆腐代が一月に一両三分になったといって、眼の色変えて文句をいったことがある。それが今はどうだ。一箱八円もするシガーを五日間に吸ってしまう。十五円もする上等の帽子をかぶって遊楽のちまたに出没する。いやはや偉くなったものだ」 そのとおりかもしれなかった。しかし、多くの人の前でそれを指摘し、冷笑することが先輩としてのやり方だっただろうか。伊藤は木戸を離れ、ライバルの薩藩出身大久保利通に結びついた。こういう例は、今日においても跡を絶たない。 2022.05.20 記す。 |

|

演 説(九) 小島直記『回り道を選んだ男たち』 P.69~73

『福原麟太郎随想全集』(全八巻、福武書店)が刊行されている。

こういう書物こそ、エグゼクティヴの座右の書におすすめしたいのだが、その理由を一口でいうならば、 「心を洗う」 本だからである。 ところで、この全集の第一巻『人生の知恵』のなかに、「演説」の話が出てくる。それは、「この世に生きること」という滋味掬すべき一章の第三節においてで、 「中学生のころは、『雄弁』という雑誌が出たりして、演説をすることが流行した」 という書き出しである。 そのころ森戸辰男が中学の先輩で、一高のリボンのついた麦わら帽子をかぶって帰省すると、みんなうしろについて歩いた。 新渡戸稲造、キリスト教精神、西洋文明とかいうものが、森戸を通じて中学生の間に伝えられた。 森戸は演説がうまく、熱誠をこめて、という話し方である。 演説の内容とともに、技術や態度が注目された。『雄弁』の第一号に、一高生森戸辰男の演説の草稿がのったとき、崇拝は極度に達したという。 * これは明治末年のことだが、福原の回想は、筆者にも昔を思い出させる。筆者の中学時代は、満州事変と日中事変のはざまだが、そのころも『雄弁』が発行されていた。そして『雄弁』のヒーローは、鶴見祐輔であった。 筆者の家では、母が熱烈な鶴見ファンであった。これは演説とは無関係で、ベストセラーとなった鶴見の小説『母』のせいである。 『母』は、朝子という美貌の未亡人と、進という秀才の一人息子の物語だが、たまたま筆者の家も、父が若死にしたため、小説『母』の世界と似たところがあった。とくに「美貌」と「秀才の息子」とは、わが母の願望だったと思われる。 一方、筆者の方は、『雄弁』を通じて鶴見祐輔を知り、やがて弁論部に入ったのである。しかし理想と現実はほど遠い。三年生の処女演説ではアガってしまって、醜態のきわみだったらしい。夢中でしゃべっていると、とつぜん演壇の左下にかけていた校長が立ちあがり、つかつかと正面に出て生徒たちに、 「静かに!」 と一喝した。 「君たちは、一体何のために静座をやっているのだ」 校長は、ガヤガヤさわぎはじめた生徒たちをたしなめたのである。しかし生徒たちは、つまらぬ演説に対する反応を正直に示しただけのことであり、要するに、いかに筆者の演説が下手クソであったかの証拠にほかならなかった。 筆者はそのことを、強く自覚し、深く恥じた。見ておれ、と唇をかんだ。まずはさわがしい聴衆を制圧するための声量が必要だと思って、家から二キロほどの、矢部川の早瀬を前にしゃべることにした。クラスメートが向う岸から耳をかたむけて、 「よくきこえんぞォ」 とどなってくれたりした。 福原は、 「私は中学四年生の時、岡山の第六高等学校で開かれた近県中学校雄弁大会へ出て、記念のメダルをもらった」 と書いている。 そこで筆者も、決して手柄話ではなく、類似現象の一例として書かせてもらうと、われわれの中学時代、熊本の第五高等学校では、「全九州中等学生弁論選手権大会」というのが毎年催されていた。 筆者は五年生のとき、この大会で一等賞をもらった。おそらく河岸の練習のおかげで、声が一番大きかったせいであろう。 福岡高等学校でも、弁論部に入った。ブリヂストンタイヤの石橋幹一郎会長はこのときの仲間である。だが弁論部員の中では、筆者一人だけが配属将校の眼の敵にされ、校外大会があると原稿の事前検査をうけねばならず、くさってしまった。 石橋部員の演説では「ローマ字論」が印象に残っている。すでに日中事変がはじまっていて、英語は敵性外語ということで、たとえばパーマネントを「電髪」といった時代。そういう時代に、ローマ字使用を堂々とのべる勇気ある態度には敬服のほかはなかった。 福岡高校にきた名士たちの講演では、芦田均の「バルカン問題」に感動した。 * あこがれの雄弁家鶴見祐輔の肉声をきいたのは、大学一年生のときである。太平洋戦争はまだはじまっていなかったが、日米関係は悪化していた。そういうときにアメリカ通の話をきくことには、大きな期待があったのだが、結果は幻滅だった。 話しぶりは、立て板に水というか、流麗そのもの。しかし、自由主義者らしい時局批判の言葉はなく、軍部独裁の外交方針に対する怒りもなかったのである。 だが、これはいまおもうと、無理もなかった、という気がする。もはや昭和十六年の日本には、言論の自由はなかったのだ。 おそらく鶴見は、華麗なレトリックの間に微妙な意図を秘め、言外の意味を後輩に悟らせようと努めていたにちがいない。ただわれわれがあまりに若く、幼稚すぎたのだ。

「いろろな意味で演説が『うまい』と思った政治家(故人、OB、ご自分も可)を三人あげてください」 というアンケート調査がのっている。国会議員の三分の一にあたる二四七人が回答をよせているが、芦田均に対しては、赤城宗徳、志賀節、小林進、堀尾昌雄の四票、鶴見祐輔に対しては、永田亮一、長谷川正三、田川誠一、加藤武徳(参)の四票が入っている。 同時代の雄弁家としては、永井柳太郎、中野正剛の二人がスターだった。われわれの中学弁論の大半は、「永井型」、永井の模倣が多かった。今日の国会議員からは、永井に対しては三十票、中野に対して十六票が入っている。 これにくらべれば、鶴見の四票というのはいかにも低いが、しかしこの低率の意味を、支持者を含めて今少し掘り下げるならば、「戦争と自由主義者」というテーマに、一つの展望がひらけるのではあるまいか。 2022.05.21 記す。 |

|

桂太郎 『回り道を選んだ男たち』P.92~96 日露戦争をはさんで、明治三十四年六月から三十九年一月まで、四年七ヵ月もの長期間宰相の座にあったのは桂太郎であった。 彼はさらに四十一年七月から四十四年八月まで、三年一ヵ月間第二次桂内閣の首班となり、大正元年十二月から二年二月までまた宰相となっている。 彼は二十八歳(数え)で陸軍大尉に任官、五十二歳で陸軍大将となった。 政治家としても、職業軍人としても、よほどすぐれた人物かと思いがちだが、徳富蘇峰をのぞいて、ほとんどの評論家は否定的な見解をのべている。たとえば、日露戦争の勝利をふまえて驕慢の度を加えた帝国陸海軍に対し、歯に衣をきせぬ批判をあびせた鵜崎鷺城(ろじょう)もそうであった。彼は三十八歳のときに書いた『薩の海軍・長の陸軍』の中で、「最も運命の寵幸を荷う者」といっている。 すなわち、桂の幸運は、長州出身で、大ぼす山縣有朋の庇護をうけたこと。 最も強力なライバルで、本当の実力者でもあった児玉源太郎が早く死んだこと。 軍人側にいわせれば、「武人としてはほとんど三文の価値なし」。 政治上の閲歴は、松方正義、井上馨、大隈重信だけでなく、枢密院に葬られた諸元老より見ると、ほとんど小僧に類するもの。 しかるに本人は、「日露戦争、日英同盟、日米、日仏、日露三協約および日韓併合は自ら六大成功と称して、得意の色あり。庶僚百撥皆彼を謳歌してまれに見るの名宰相とし、銀行家は彼によらずんば財界の不景気を救済すべからずとし、党人は彼を首領に推戴して競ってその傘下に立たんとし、かの絶対多数を制すとうぬぼるる政友会すら鋒(ほう:つるぎ)をおさめてその頤使(いし)に甘んずるの体たらくなり。彼おもえらく天下あに乃公(だいこう:自分)より賢なる者あらんや。ただに賢なるのみならず、いまだよく乃公のごとく天下の人心をとる者なかるべしと。彼が自惚心のメートルは彼と共に高上せり」 そして鵜崎は、桂の人気の理由として、「古きより大声俚耳に入らず陽春白雪の歌は人多く和せずという。時代思想の権化たる桂はよく現代人の弱点を知り徹頭徹尾物質主義を臆面もなく実行したればなり」という点をあげている。そして結論的に、「桂は才知余りある国家民人に対して誠意を欠くに似たり」としているのである。 この桂を誉め上げたのが蘇峰で、その正伝『公爵桂太郎伝』は乾坤二巻、本文一〇五一ページ、系譜五ページ、年譜四五ページ、索引六一ページ。ほとんど余すところなき大著というべきであろうが、特に重要な人物との関係が空白となっているところが不思議である。 鵜崎をして「艶福羨むべし」と書かせた女性関係の書き方が表面的で、正妻のことだけしかないのは、正伝の通弊として論議の対象には加えない。しかし、エドワード・ヘンリー・ハリマン、孫文、岩下清周など三人のことが、まったく空白にされていることは問題であろう。 日露戦争の結果、東支鉄道満州支線(長春ー旅順間)を日本は手に入れた。するとこれを買収したいとのりだしたのが鉄道王といわれたハリマンである。 この申し入れに、桂内閣と井上等元老は、「渡りに舟」とばかりに応じようとした。ところが、有力な反対意見が生じた。戦略を第一に考える陸軍を中心に、国粋的、排外的信念の持主、いわゆる大日本主義の一勢力が、日本軍将兵の貴重な血と生命を犠牲にして獲得したものを、アメリカ人に買収されるなど、はなはだしい国辱であり、帝国の権益をむざむざ放棄するものだ、と反撃、ハリマンの野望は挫かれた。 こういういきさつをにらんで、蘇峰はこの一件を空白にしたのであろう。 しかし、ハリマン買収に応じようとした考え方にも、捨てがたい妙味、国益はひそんでいたのだ。 それは他でもない。賠償金は一文もとれず、ぼう大な外債をかかえて戦後の不況をのりきらねばならなかった。こういうときに、多額長期の設備投資を必要とする大陸の鉄道を経営することは無理である。したがって、そういう厄介な大事業をかかえて病患を重くするよりも、それを売りはらい、その代金で外債を支払えばまさに一石二鳥の名案ではないか。 桂は、そう考えたのである。一理あり、というべきであろう。 それに、満州に外国資本を、という考え方は、日産コンツェルンの創始者鮎川義介が昭和時代に大いに提唱したことである。 この場合、鮎川構想の「外資」とはアメリカの資本ということだが、個々の企業や技術の輸入などということよりももっと高次元のものだった。彼はルーズベルト大統領に直接会ってそのことを説得しようと本気で構えていたが、それを支えたのは、 「満州はもうかりますよ」 という式の、卑俗な打算で相手を釣ることではなくて、「人間の理性、政治の理想、人類の平和そのもの問題だから、わかってくれるはず」という確信だった。 昭和十四年七月、アメリカは日米通商条約の破棄を通告した。八月、独ソ不可侵条約。九月、ドイツ軍はポーランドに侵入し、第二次大戦の幕が切っておとされた。この危機下にも、鮎川は必死に工作をしている。それは「米資」の導入をもって、歴史のターニング・ポイントの一つにしようという悲願で、彼自身は、 「歴史の正常な回転に加速度をあたえようとする私自身の意思」 という表現をしている。 鉱物資源調査の名目で、アメリカの地質鉱物学の泰斗フォスターベーン博士を招いたのもその一つ。 腹心の三保幹太郎(のち満鉄理事)を欧米に、浅原源七(満業理事)をアメリカに派遣したのもその一つ。 エマーソン社より古機械四二七万四七四七〇ドル、コッペル社より鉱山用貨車一七万七一六ドル、ドル社より鉱山用設備一八万六二七〇ドル、フォード自動車および部品三四九万五〇〇〇ドル、ゼネラル・モータース社より自動車および部品五〇〇万ドル、それぞれ購入の契約をしたのもそのあらわれ。 メスタ社には圧延機等の一〇〇〇万ドル提携を打診した。ハービンソン・ウォーカ社との提携を考えたのは、満州に豊富なマグネサイト処理のためであった。また、フオード社へも。 また「外資問題経過報告」を関東軍と日満両国政府に提出して、蒙を啓(ひら)こうとしている。」 その努力はほとんど画餅に帰した。しかし、もし実現していたならば、あのソビエトが不法に無頼漢部隊を越境侵入させ、数々の暴逆を働くこともなかったであろう。 桂のハリマン工作は、決して空白にすべて汚点ではなかったのである。 2023.06.24 記す。 |

|

養生の本 『回り道を選んだ男たち』P.120~123 「敬老の日」(九月十五日)を前にして、いろいろなところから電話がかかってきた。伝記の上から見た長寿者の長生きの秘訣といったところから、電力の王松永耳庵翁の生涯現役の秘密というものまで、さまざまなアンケ―トであった。 私の答えは、全体を要約すると次のようになる。 食物、薬、体育、健康診断などによる事前コントロールのほかに、「心がまえ」というものも不可欠だとおもわれる。 天海僧正の長寿法にもそれは明らかだ。百二十一歳まで生きたといわれるこの老僧の秘訣は、 ※参考:天海僧正1536〜1643 (天文5年〜寛永20年) 【天台宗の僧】 家康の日光山改葬、上野寛永寺創建を具申、黒衣の宰相と呼ばれた。天台宗の僧。陸奥国に生まれ、比叡山・園城寺などで修行した。関ヶ原の戦い後、徳川家康の帰依を受け、幕府の宗教行政に参画。二代将軍秀忠のとき、家康の遺骸を日光山に改葬、また上野に東山寛永寺を江戸の鬼門鎮護の目的で建立した。不忍池は琵琶湖に見立てられ、弁天島が置かれた。三代家光のときには、目黒ふ動をはじめ、五色ふ動を指定するなど、さらにその権勢をふるった。黒衣の宰相と呼ばれた。 (黒崎記) 第一が正直に働く。 第二が日湯(にっとう)。 第三が粗食。 第四が「だらり」。 この四つであった。「だらり」は、ものを苦にしない心の持ち方のことをさすようである。 松永耳庵翁は茶人として有名だが、お茶を媒介としての「異質の友」との交友が、お茶そのものの薬学的効能に劣らず、長寿の一要素だった。谷川徹三や鈴木大拙など、非実業家が打ち込んでいる心の世界は、事業一本に打ちこんできた耳庵の眼と心を、ビジネスの世界以外に広く、遠く開いていった。そういう反応を可能にする素直さ、真面目さ、柔軟性が、老いを忘れさせ、超えさせるエラン・ヴィタール(生の原動力)となっていったようである。これは、世のため、人のため、国づくり、人づくりのテーマをより豊かにすると同時に、翁の内奥の生きる能力を活力化する作用をしたようである。 ※参考:エラン‐ビタル (フランス élan vital) ベルグソンが用いた哲学用語。生命の本源的な衝動によって生物を飛躍的に進化させる創造的な力。「生の飛躍」「生の躍進」と訳す。(黒崎記) そういう「心の養生」を怠らぬことが、茶や運動とともに忘れられてならぬことと思われる。私はそう答えたのである。 * そいう意味で、いま一冊の本のことを語りたい。

中野孝次著『神々の谷 インド・ガンゴㇳㇼ紀行』(河出書房刊)である。

この人の紀行文については、以前『ブリューゲルへの旅』(河出書房)というのを紹介したことがある。 ウィーンの美術史館で、ブリューゲルの代表作十五点、とくに「雪中の狩人」に感動した中野は、以来ほぼ一年にわたって、ブリューゲルの絵のある都市――ナポリ、ベルリン、ブリュッセル、ロンドン、マドリッド、パリなどを巡る。そして、「絵を媒介として自分のこれまでの生を問うという作業」をしたのである。 『神々の谷』は、これとはちがった旅である。一九八〇年春、中野が教鞭をとっていた大学の山岳部がインド領ヒマラヤに遠征することになった。中野はずっとこの山岳部部長をしており、とても彼等と行をともにはできないが、別途にㇳㇾッキング隊(登山家のように登山をめざすのではなく、高山の山麓部を歩き山に親しむ山行)をつくって同行することになる。 旅は、オンボロの貸切バスに乗ってニューデリ―よりはじまる。ハㇼドワーㇼシケシーウッタㇽカシーパㇳワリーガンガニーダブラニ―ハルシルーランカーガンゴㇳㇼと、日本人にとってはまったく未知の土地の大自然、貧困、カオスが生々と描かれる。そのおもしろいディテ―ルは、読者がこの本をとり上げられたときのたのしみのために今はふれない。 ここで注目したいのは、中野の感想である。インドについてはV・S・ナイポール『インドー傷ついた文明』、P・モハンティ『わがふるさとの「インド」』、吉岡昭彦『インドとイギリス』、E・M・フォスター『インドへの道』など数多くの文献がある。が、中野はそれらの本のどこにも書かれていないことで、現代日本人にとってもっとも切実な問題をとらえている。 インドは、中野がいままで紀行した欧米諸国とまるで違う別世界であった。貧困、途方もない広大さ、人口過剰、どのひとつをとってみても桁はずれで、まのあたりにそれを見、その中に放り出されると圧倒された。 反面、一日に二ルピー(六十円)で生きている人びとの積極的に簡素な生き方が、単なる貧しさとは別のものを示していた。生の多様性、自然との合致、なによりも悠々としたところが中野を混乱させた。その悠々たる無為――たしかにそこには、競争社会に生きる自分たちと違う時間、違う人間関係の世界が横たわっいるらしい。そこで、 「生きるために人は一体何を必要とし、何を必要としないか」 この思いが、帰国してますます強くなったというのである。 それは、「経済大国」と称する日本に生活していて、この現実に対してどうも心の底からなじめない、たえずある不快な違和感を抱いているからだ。 それらすべてが、紛いもの、贋のもの、真の人間のゆたかさとかけはなれたもの、人工的につくられたもの、目に見えぬ何かから押しつけられたものという気がしてならない。人間というものの実体が、ますます小さく貧弱になっているのではないか、という疑いさえたかまってくるのである。 「象徴的な言い方をすれば、あまり楽に食えるということが信じられないのである」 ケシゴム一つ、鉛筆一本を大事にした自分たちの世代の感覚では、近頃の小中学校では落とし物をとりにくる生徒がいないという生活にも、なにか退廃したものを嗅ぎつけずにはいられない。 * 中野は、『徒然草』の一節(第123段)をおもい浮かべている。 「思ふべし、人の身に止むことを得ずして営む所、第一に食ふ物、第二に着る物、第三に居る所なり。人間の大事、この三つに過ぎず。饑ゑず、寒からず、風雨に侵されずして、閑かに過すを楽しびとす。たゞし、人皆病あり。病に冒されぬれば、その愁、忍び難し。医療を忘るべからず。薬を加へて、四つの事、求め得ざるを貧しとす。この四つ、欠けざるを富めりとす。この四つの外を求め営むを奢りとす。四つの事倹約ならば、誰の人か足らずとせん」 そして中野は、 「外的生活における最低限の姿を通して、内部の充実をはかろうとする、この兼好法師の生き方も、若い時分はただ消極的な隠者の理想としか見えなかったが、インドの悠々たる生き方にあるいは通じるのかもしれぬという気がする」 と書いている。 私はこの本を、定年引退後、挫折感、疎外感で意気あがらざる人たちに、とくに読んでもらいたいと思う。 2022.03.01記す。 |

13 心を洗う本

|

心を洗う本 小島直記『回り道を選んだ男たち』(新潮社)P.127~130 「心を洗う」本として福原麟太郎随想全集のことを書いたところ、親しい先輩から、 「『選択』の読者は、みなさん忙しいんだ。そのポイントを君の眼(心)を通して紹介するのは意義があるからぜひやってほしい」 といってきた。原典にあたらぬ読書の仕方には疑問もあるが、忙しいために読まないことよりも、読むことの方が大事である。『第一巻』(人生の知恵)からはじめよう。 * 第一巻におさまる二十六篇のエッセイ。最初は、 交友について である。著者五十九歳。「本当に親しい友人」を自分はもっていない、と自覚する著者は、その理由を考える。 「本当に友を愛した人」はモンテーニュらしい。彼は「誰か人が、私に、なぜ私が彼を愛したか、わけを言えと答えをうながした場合、私はこういうよりほか、言い現わす法がないとおもう。すなわち、彼であったからです、というほかないのだ」(『随想録』第一巻、第二十七章)と書いている。 「これを読むと、私は実際、感動するのである。そしてモンテーニュを心から、羨ましく思う」「しかし、何としたところで、私は私以外のものではあり得ない」 著者は、親しい友人同志AB、CDと批判して「友情ということを、粗雑に考えているのではないか」とおもう。「酔えばすぐに握手を求めたりする安易さに似たものが彼等にはある」「もつとキメの細かな、神のような無私な友情」があるのではないか。 安倍能成は、「七十の祝いの挨拶」のなかで、 「私には家庭は自分の休養所でも仕事場でもあり、むやみにかきまぜられたくないという気がする。疲れて家に帰ったとき、一高生が深刻な顔をして身上相談に来たりしたときには、努めてこれに接したこともあるが、。若い男に接すればすぐ疲れを忘れるほどの親分肌は持ち合わせなかった。酒を一升持ってきて先生と痛飲しようと出かけて来るもにに対しても、遅くまで相手をするのは迷惑であった。世の中に生きる上は、自分の事ばかりでなく、人のためにもなりたいという念願は、私も持っているが、日本人がお互にお互を妨げ合って憚らない生活には、私は或る程度の勇気を以て反対している積りである」 とのべている。 著者はこれを読み、救われた気持ちになった。「安倍先生のごとき神韻縹渺たる仁にして、なお、人生意気に感ずることにも、限度があることを語っていられることに、私は感激した」「私は、そこの呼吸に不安を抱いていた」 書斎へずかずか入ってきて、「この雑誌、もういいだろう、貰ってゆくよ、うちの長男が読みたがっているから」などとと言って、机の上の雑誌をもってゆく友人の良識を疑った。 しかし、すぐまた、こうして自分の友情を信じ、自分のものは彼のもの、彼のものは私のものという、一心同体的愛情を披歴された場合、自分もその意気に感ずべきであると思い返し、「うん、どうぞ」と答えざるを得なかったことが何度もあった。 しかし心の中では、この人は自分たち文学の徒にとって、雑誌のバックナンバーがいかに大切なものであるかを考えてくれないのかしら、学問をする友人の方がいいなとおもいうらんだ。 またあるときは、突然、町角で出くわして、 「いいところであった、ぜひ君にきいてもらいたいことがある。なに、約束の時間、何だそりゃ、良いだろう一時間くらいおくれたって良いじゃないか。久しぶりだ。君とはなかなか会えないんだから、なんならうちまで来ないか」 といって、それを断ることは、友情の裏切りであるかのごとく責められたことが何度もある。 「そういう好意に感激しなければ管鮑の交わりが結べないなら、管鮑地獄へ落ちろと思った」 「一心同体的友情なるものは、存外、浪花節的な世界に属している。近代の友情は、もっと個人主義の上に立っていなければならないのではないか」 「浪花節的友情は、寛容を強いるところに、近代心を反撥させるものを包蔵している」 「多くの真の友情は、そのようにして、相容れないものを容れるところに成立するのであろう。ただ、その寛容を強いないでほしい。私の望む個人主義の友情も要諦はそこにある」 「私は、私に与えられた小さな盃で、私の人生の酒を飲んでゆく。君達は、大杯を傾けて、自由に酔っぱらいたまえ。抱きあって、ころがりまわって、その喜びを満喫したまえ。私たちは微吟浅酌だ、あるいは静かに語る。それもまた良いものだ。君達の知らないことだ」

天才について 石川啄木、チャールス・ラム、ゴールドスミス、グレ――これらすべて「天才」というべき人だが、「凡人にとって天才は実に迷惑」、「良識と秩序のためからいうと、天才ははなはだこまる存在」 こういう著者にとって、ただ一人の好ましい天才は、シェクスピアである。 「八つ年上の女房にくつかれて逃げ出すなども面白い」 「もっとも逃げ出したかどうか、いかなることもはっきりは解らず、解っていることも五本の指に数えるほどしかなく、全然伝記がないのだから天下太平でる」 「しかし想像することは出来る」 著者の想像によれば、役者をしたというが、とても勘平をやったのではない。ちょっとした端役、なに幽霊の役が足りない、よしおれが出てやろう、といった調子であったろう。「そしていつの間にか地球座(グローブざ、Globe Theatre)の株主になって、たんまり金を溜めるなどは最もあやかりたい」 「言うことはみんな芝居のセリフにしてしまって、おのれの言葉というものは残さない」 女――「尼寺へゆきやれ、尼寺へ」 不平をいうな。人生は舞台のごときもの。「出がある、ひっこみがある」 世の中に対して、癇癪玉を破裂させる。一方では、透きとおった海の底から、美しい鐘の音をきかせている。そしてその日常は、極々平気な顔をして、きょうも夕方になると、ふらりと入魚軒へやってきてどっかりと腰をおろす。おかみさんが愛想よく、エールをなみなみ注いでくる。たいそうな入りですねとお世辞をいわれて、いや女王様のごひいきのおかげでねと、頭をひょいと下げてみせる。そこへ入って行って、「やあ今晩は」という間柄になってみたい、と著者はいう。 令和四(2022)年六月五日。 |

|

小島直記『回り道を選んだ男たち』(新潮社)

読書の秋 P.131~135 福原麟太郎随想全集は〔読書〕について各巻でのべている。そのうち特に第二巻『本棚の前の椅子』は多くを語っている。多忙なエグゼクティブに読んでもらいたいのは、次のような言葉である。 * ねる前まで読んでいて、あとは明日にしようと、残り惜しくも本を閉じ、あしたの朝を待つ心持で枕につくとか、外から家へ帰ってくるとき、帰ったら、あの本にすぐ取りつこうぜと心に思いながら、電車に乗っている、というようなことは、決して無くはない。今から思うと、どんなに貧乏でも、どんなに辛いことがあっても、そういう時にその人は幸福なのである。(読書の愉しみ)

そうだね、まさか、おやそうですか、僕はこう思うんですがね、などと、私は出来るだけ多く相槌を打ち、感じたり反対を唱えたりしながら、名残惜しく本を閉じる。そうでない本もあるが、そいう本になるべく多く接したいと思う。(読書と私)

心持がどうしても硬ばって来て、頭が自由に働かなくなる。按摩とか指圧とかを必要とする状態に、心がなっている。そういうとき私は万事を放擲して十冊ほどそのころの流行の小説をたてづけに読むのである。すると、いつのまにか、精神の硬ばりが解ける。(読書の目的)

たしなみとして読んでおくというつもりで、読んでいるうちに面白くなって、たのしみに読む本と区別がつかなくなるなら、その人はすぐれた読書家である。(同)

速読がよいか精読がよいかとたずねられることがあるが、必要に応じて、どちらでもすぐやれなければ、どちらも役に立たない。

速読するという場合どのくらいの速度で読むのか。私の先生の岡倉吉三郎(注、天心の弟)は、英語の小説を一時間に二十五頁ぐらい読むことから始めたらどうですか、と言った。日本の小説のばあいだと一時間に六十頁読むととしたらどうであろう。(同)

丘浅次郎(注、八ヵ国語以上の外国語に通じていた)先生に、外国語を忘れない方法ありやという質問をした。 「毎週日をきめて、寝る前の時間に、たとえば月曜には英語、火曜にはフランス語、水曜にはドイツ語、くりかえして木には英、金は仏、土は独を1週間に二回、三十分ぐらいずつその国語の文章を写します。そうすると忘れません」という意のお答であった。(同じ)

平田禿木先生が、永い間の座業のせいでか、晩年だんだん、歩くことが不自由になられ、従って外出も少なくなってからはもっぱら食べものあさりのことを読みも書きもされ、また旅行記を好んで、地図を並べて、その行程を想像することを喜んでいられた心持が、今になって解る。私もこの頃、人の旅行記を読んでは、何かというと地図を出して見るようになった。(日向の読書)

年を取るに従って、身体が忙しくなり、きまった読書などのできない日がつづくようになった或る年の夏のことだ。その年には、思いついて、まず、朝起きをし毎朝一、二時間ずつ、外国の言葉の練習をすることにした。そんなことを、また別の年の夏にも試みたことがあったが、それは、私の最近での収穫であったような気がしている。(夏に読みたい本)

読書週間には、名にのみ聞いて、実は知らない書物、すなわち、論語、孟子、万葉、源氏、ホーマー、ダンテ、シェクスピア、ゲーテなどを、はじめの十行でもよろしい、とにかく読んでみる、ということにしたら、どんなものであろうか。(読書週間に寄せて)

知識をいくら積み重ねても、真の知識は得られない。(読書のジャングル)

私は、理想として言えば、こわいような本を読みたい。これは参ったと頭を下げるような、重厚にして威あり、高ぶらず質実な本である。(読書の味) こわいような本。そうだ、私はいつも机のそばへそれを置いて、用あるごとに読んでいる。それはㇳㇾヴェリアンの『英国史』だ。私は歴史家ではないが、私の書く本は、こういう本でありたいと、読んでは思いめぐらすのが常である。(同)

心をむなしくして読むことが、読書の楽しみを増すのである。どんな必要のために、どんな忙しさの最中で読むにしても、その時に心を空しくして読めるというのが、読書の最上の心得であり、修練であると言えるであろう。(書物と人生)

実際、本を読むというのは、単なる知識を求めてでない限り、著者と話しあっていることなのである。おや、そんなことがあるのですか、ああ、君はそう思うのか、などと問答しながら読むから楽しいのである。(同)

思えば、読書というのはぜいたくな話だ。新しいまたは古くからの友人や先生が、いつでも傍にいてくれ、私の知らぬ創造の世界を開いてみせてくれる。しかも彼らは決して死なないのだ。(同)

自分の好きな本をいっぱい入れた本棚があるということは楽しい。そしてその本棚はいつもきれいにして置きたいものである。ちょっとした人形や装飾品の時計が本の列をうしろにして棚のあちこちに置いてあるというのは、その本棚をますます楽しくする。しかしあまり多いと、掃除を不可能にするし、本を抜き取るのが不便になるから、あまり物を置いてはいけない。(書斎)

何とかいううちに棚は一杯になってしまう。しかし自分の好きな著者の本とかは、本の大きさになどに構わず、一ところへ集めてあるのが、楽しいものである。読みたいと思う種類の本を、いつかは読むだろうと思って、類をもって一ところへ溜めておく、それを眺めながら、ああ、もっと閑があったらな、などと詠嘆しているのも、わるくない心持である。すくなくとも未来に対する若干の希望がある。(同)

シェクスピアでもゲーテでも『平家物語』でも、何か一つ、ともかくも試みることが賛美のいとぐちである。(古典の道しるべ) 2022.02.24記す。 |

|

小島直記『回り道を選んだ男たち』(新潮社)

読書の姿勢 P.135~139 「読書論というのは誰が書いても平凡な、分り切ったものになりやすいが、著者(注、福原麟太郎)の場合はいささか違っている。それは著者がのっけから、自分には『憑かれたように本を読むとか食事もしないで机に向って書見を続けたたとかいう経験は持っていない』したがって『私はどう思っても、読書家といううちに入らない』と書き、『私が大体読んでいないのは外国の古典的なものあるいは現代の古典ともいうべきめい著である。特に小説を読んでいないので、はなはだふ便を感じる』と告白しているからである。 これを読んで私たちはまず安心する。世の大読書家と称する人間が、古今東西にわたる多数の名著をくり出して、私たちを煙に巻くようなことはこの著者にはないだろうと思い、親しみを感じると同時に期待を持つ。それは私たち、本を読んで楽しむことは好きだが、読書家とはとても言えないと自覚している人間にも、実行可能な読書法をいろいろ教えて貰えるだろうと思うからである」 と河盛好蔵は書いている(福原麟太郎随想全集、第二巻解説)。 そういう福原流読書論のうち、エグゼクティブに参考になりそうなもののピックアップ第二回目である。 * いま日本に流行している随筆は、総じて、時評的なものか、そうでなければ露悪的な、アあばずれたものである。私は、あばずれた随筆には全く興味がない。随筆雑誌など、読む気がしないのは、そっこで眼目的に跳梁している随筆が、得てそのようなものだからである。無闇にわざとふざけている。面白くもおかしくも、何ともない。私は、しみじみと心の話の出来る随筆家に出くわしたいのである。(随筆について)

わたしの経験では、よい本は自分で所有したくなるものだ。また、本の中には、書入れをしたり、下線を引いたりして読みたいというものもある。他人の本をそうっと拝見して、必要なところを筆写してお返しする、などというのではまこことに食たたりない。わたしは読みたい本は自分で買って、新しく手あかをつけて、書だなへおいて、時に出して愛撫してやりたいと思う。(読書ということ)

古本屋は若い時にあさるべきだ。たなをずらりとひと目で見て、買う本が一度に目にとまるという早業までに達しなければ、ほんとうの古本屋党とはいぇない。(同)

読書家は、読まなかった本を、おびただしく書だなに持っているものだ。たいへん無駄なようだが、そういう本が決して、かりそめに書だなにのかっかっているわけではないものだ。或る個人が買う本というものは、どんなに出鱈目に買っても、何かしら、その人の興味を反映している。その後、十年、二十年、三十年たつうちに、ひょいと、その本が有用になるものだ。(同)

岡倉吉三郎氏は、普通定年とされている年よりも早く職を退いて、東京市外練馬村に閑居しようとして引退され、或る雑誌に、閑居の言葉を書かれた。それは、先生の書庫の中で、買って積んでおかれたばかりで一度も読まない本が、夜もふけわたる丑三時に、こそこそ話しあっているのを聞くと、読んでもらえない不幸を訴えている。それを耳にするとともに一念発起して退職し、その罪ほろぼしに読書をして暮らそうという気になったというのであった。(同)

本は人間と同じことで、どんなりっぱな装いをこらしていても、下種(げす)な人は下種である。いかに美しい装丁をした本でも、下種な本は下種である。金のほしい人は、いかに清廉を装っても、どこかに金銭の欲を示しており、親切な人は親切であり、くどい人はくどい。(同)

わたしは、人間的な愛情を持って書かれた本だとか、ひたすらに自分をみつめて真実を語ろうとする本だとか、そういう本が好きだ。(同)

本を友だちとすれば、肌合いというものがあって、自分にはどうも性が合わないという本があるものだ。本は選ばなければならない。肌合いがよくないばかりではない。悪友もありかねない。とんだことを教える本もある。(同)

すこし本を読みなれるとよい本と悪い本という区別は、見た瞬間にわかるものだ。直覚的である。人に初めて会ったときの印象と同じである。(同)

速読精読のいずれにしても、毎日続ける、ということが読書の秘訣である。いつのまにか、たくさんの本を読んでいるものだ。読みたいときに読む、などというのは、たくさんの本を読む方法ではない。(同) * 読書の鉄則。 第一に、その著者の言おうとしていることはなんであるかを、その著者の立場において理解することにつとめること。 第二に、その書物を読んでいる自分自身は、その問題について、どのように考え理解しているかを反省し、比較してみること。 第三には、その書物にあることがらは、われわれの人生社会においては、いかなる位置を与えられ、いかに進展してゆくべきものであるかを考えること。(読書ということ)

天皇の世紀(注、大佛次郎著)。 諸藩の武士たちが許可も得ないで、みんな何か思いつめた形相をして、ぞろぞろ京都と江戸の間を往来している有様が、まことに簡潔にしかも生き生きと写してある。こういう世態人情を伝える筆は、小説家でなければ持っていないものであろう。私自身も東海道の並木の松の間を歩いている心持で読んだ。 しかし決して小説ではない。きびしい態度で史実を集め整理して、時の移ってゆくあとを、はっきり記録しようとしている。史伝というものなのだ。事実そのものに事実を語らせようとすると、その配列が生命的である。人間や社会のことをよく知っている人の想像力がそれを適正に決定する。それは事実を再現する歴史であるとともに、芸術の美をも備えているものである。(史伝の美しさ)

伝記を好むというのも、その人生記録の面白さなのだ。歳とともに、人生という奴は、むずかしく、変てこなもの、苦労というのが人生などという感情を持つようになったからで、ひとはどのように生きただろうというところに最後の興味はあるのである。(わが読書) ※私の外国語の本を読む:学校では英語・ドイツ語は必修外国語であった。社会人となり仕事の関係で英文を読む機会があったので、ペーパーバックスで読んでいる秋山さんから勧められて、会社の出張で大阪ににでかけたとき、また岡山の丸善書店で少しは購入して読んでいた。 丘浅次郎先生のように、1日30分位の文章を写すことぐらいをしていたらと思うことがありました。 それは、岡山の曹源寺(禅宗)の案内書(日本語)の説明を英文に翻訳を頼まれて、「勉強を続けていればよかったのに」と遅暮の嘆しきり。しかし引き受けた以上はしなければならないので、英和・和英・広辞苑を便りにすこしずつおこないました。お寺独特の言葉があるので、仏語(フランス語でない仏教の言葉)の英語辞典があればとしきりに思ったことでした。 2014.10.16:追加。2022.02.26追加。 |

|

別れの言葉 『回り道を選んだ男たち』P.139~142 死後に物事を言いのこすこと、またはその言葉が『遺言』である。死後のためにのこした手紙や文書が『遺書』である。『遺言状』と『遺書』は、おなじものだといってよいだろう。 六十を超えてから、私は毎年の暮にこの遺言をカセット・テープにのこそうと考えたい。テープにしたのは、書く労をいとったからではない。私は葬式のことを考えていた。先ず、親しくしていただいた方々と家族だけの、質素で内輪なものにしてもらえばありがたい。精神的には何のつながりもなく、そのご本人もたいして修行もしていないような生臭坊さんが、ダミ声をはり上げてわけもわからぬ経文を読み上げることはよしにしてもらいたい。そのかわり、私の好きなモーツァルトの〔四十番〕をレコードでやっもらう。そのあと、私の肉声で、葬式にきて下さった方々のご好誼にたいするお礼や、その他のことを申しのべる。それがテープの目的であった。 ところが問題は、「その他のこと」である。お別れの言葉として、何を言いのこすか。これは毎年、その録音を果そうとして、二階南側の桜山に面した書斎にすわってみると、かならず直面し、結論のでない難問であった。 最後の発言である。大いにしゃべりたいとおもう。簡単でもいいのでないかともおもう。その迷いのうちに四年目がこようとしている。いろいろな本を読んでも、遺言のところに強くひかれるのはそのためである。 最近読んだ『最後の海軍大将・井上成美』(宮野澄著、文藝春秋刊)でもそのことがあった。

軍令部からは、毎日のように「省部互渉規程改正案」を起草して捺印せよと使者がおしよせてくる。その使者は軍令部第二課長南雲忠一大佐である。しかし井上が頑としてきかぬので、 「おいッ、井上! 貴様みたいなわかりの悪い奴は殺してやるッ!」 とつめよったことがある。井上は椅子から起きあがろうともせず、 「殺されるのがこわくてこの職務がつとまるか。いつも覚悟しておる。脅しにもならんことを口にするな! 海軍大臣に反旗をひるがえすようなことはつつしめ!」 とどなり返した。そして、静かに机のひき出しをあけて一通の白封筒をとり出し、南雲の目の前につきつけたのである。封筒には「井上成美遺書、本人死亡せばクラス会幹事開封ありたし」と書いてある。 「南雲! よく聞け、おれを殺したとしてもおれの精神は枉げられないぞ」 と井上はいった。 この遺書は、 「(一)どこにも借金はない (二)娘は高女だけは卒業させ、出来れば海軍士官へ嫁がせしめたし」 とたった二項が書かれてあったそうである。 この簡潔な遺書に打たれる。その感動の中で、ふたたび文言の長短を考えねばならぬとおもう。 沢山の遺書を読んだわけではない。この三十年間読んだ遺書のうち、もっとも長いものは、大日本製糖(以下単に〔日糖〕)社長酒匂常明のものであった。 その全文は、『新聞集成 明治編年史』の第十四巻にのっている。もう一度読み直したいと思ったが、その本は三島郊外(通称駿河平)の伝記文学館にあるので、今日出かけてみた。私は来秋、この近くに「終の栖」をつくって、ここで死ぬつもりにしている。人間の運命はわからぬから、酒場で倒れるか、旅先でたおれるかわかったものではないが、ノーマルな死に方をするとすれば、この愛鷹山麓で死ぬだろう。その終焉予定地に、ひとの遺言状を読みにいくいというのも、一種の味がある。 明治四十二年、当時のビックビジネスの〔日糖〕が破綻して、さまざまな波紋をおこした。その一つは、同社重役と代議士多数が贈収賄嫌疑で逮捕されたことである。第二は、同社相談役渋沢栄一が、財界引退声明をおこなったことである。第三は、酒匂社長が自殺したこと。第四は、同社重役の一人が法廷で発狂したことである。 酒匂は農商務省農政局長、農学博士で二年半前に日糖社長として天下ったのである。日糖事件の破綻がバクロし、刑事問題化した明治四十一年十二月に辞職したが、翌年七月十一日朝、邸内の供待所でピストルで自決した。その状況、および「処決」と題する遺書全文は「東京朝日」(七月十二日号)が報じている。 約二千六百字におよぶ長文の遺書は、大きく二つにわかれる。胸を打つのは、末尾に書かれた家族へのおもいである。 「最愛の児よ、児等の眼前に貧窮と云ふ大敵は逼迫せり。さりながら恐るる勿れ。健康と正直と勤勉忍耐と勇気とは、無限の資本なり」 「悲嘆に換ふるに奮闘を以てせよ。忠孝節義、家を興し国に尽せよ。斯くは言へるも、顧みれば児尚幼なるもの多し。憐れむべし、児の母は今より稀有の艱難に遭遇するなり。長じたる者先づ此の消息を解し、長幼相率ゐ相携へ、能く「母の命に服従し、他日誓つて母に慰安と幸福とを供することの爲めに、勉励せよ。万歳、万歳、万歳」 切々たる真情は涙をさそわずにはいない。 けれども、前段の文章は、必ずしも共鳴をよばぬ所がある。

彼は、役人をやめて社長に天下ったことを後悔して、「その勧誘がたとひ蔵相および実業界の泰斗(権威者。渋沢をさす)即ち最も適当なる人格を有する人々より出でたるにせよ、余が遂に之を辞退することを得ざりしは、

そして破綻の第一原因として、「実業界の人は官界の人とは其の素養性格に差異あるものなるに、余は此者流の間に孤立して、一員の淘汰を為さず、

文章全体に「不明」という自覚=反省の文字が多いが、後段の遺族をおもう気持と対比して、女々しいグチばかり並べている印象が強い。こういう長さはごめんだ。

2022.03.02記す。

|

|

孔子新伝 『回り道を選んだ男たち』P.146~150 孔子は、私ども年代の日本人にとって、親しみのある存在といえる。私は、中学、旧制高校で『論語』を学び、現在座右の書として身辺から離さない。 だが、孔子その人について何を知っているだろうか。 貴族の子孫。幼くして父を失ない、母も若くして世を去る。 魯の国王にたのまれて政治に功があったが、隣国斉の離間策によって、敬遠され、辞職、魯を去る。 天下を周遊したが、その理想を採用する君主はなく、十四年後故国にもどる。 七十三歳頃、世を去るも、その学問・思想・理想は不朽、万世の師、「聖人」と仰がれる。 これが私どもの孔子像だが、ここに根本的な修正の必要があることを知らされた。『孔子新伝』(新潮社)という驚くべき伝記本が出たからである。 著者林復生(リン・フウシオン)は中国人、一九二九年生。一九三八年から約八年日本居留。一九四六年帰国。はげしい屈折と浮沈の生死の境を彷徨して、五十にして四十九の非を知り、前半生と袂別(ぺいべつ)。シナリオライターおよび翻訳家としてスタートしたばかりの人だという。 野 合 『史記』には、「紇輿顔氏女野合而生孔子」とある、「孔子の父『叔梁紇(しゅくりようこつ)』は、顔氏の娘と野合(やごうして孔子を生んだ」というわけである。 父は武勇の士で、のち陬邑(すうゆう)という村を領有する太夫だったらしい。当時は一夫多妻制で、地位と経済力次第で何人でも愛妾をめとってさしつかえなかった。「妻」と「妾」の身分の差は、女性の出身と結婚当時の状況によってきまる。結婚の前後によらない。その産んだ子も、「嫡子」、「庶子」という地位の差はあるが、おなじく合慣習法的存在で、財産等も分配される。 一人の女性しか持てない男は「匹夫(ひっぷ)」として軽蔑された。 孔子の母は、顔氏の三女で「徴在(ちょうざい)」といった。彼女は結婚せずに、孔子の父と野合して孔子を生んだ。「野合」とは礼制を無視した一時的または継続的な男女の肉体関係。野合の女性は、妻としても妾としても承認されず、その産んだ子は嫡子でも庶子でもない「私生子」。家譜にも記載されず、相続権もない。母も子も、家族の一員とは認められない存在。 『史記』の作者司馬遷は、孔子に傾倒し、巡礼に近い心情で旧居を訪ね、資料や伝説をあつめて書いている。その彼が、「この不名誉な『野合』という一語を、釘を打ったような簡潔さと明確さをもってあえて記述したのは、必ず確かな根拠があったに違いない」 と著者はいう。 ※参考:筑摩世界文学大系 6 『史 記』Ⅰ P.353 孔子世家第十七 「孔子は魯の昌平郷陬邑(すうゆう)に生まれた。その祖先は宋の人で、孔紡叔(こうぼうしゅく)といった。防叔は伯夏(はくか)を生み、伯夏は叔梁紇(しゅくりようこつ)を生んだ。紇は顔氏(がんし)の女と野合して、孔子を生んだ。尼丘(じきゅうで祈禱し、孔子を授かったのである。時に魯の襄公の二十二であった。生れながらにして頭の中央が凹み、尼丘と似ていたので、丘(きゅう)と名づけたという。字は仲尼(ちゅうじ)で、姓孔丘であった。と記載されている。(黒崎記) 賤 民 孔子の父母は何故結婚しなかったか? あるいはできなかったか? 原因は二つ。 父が孔子の母をすててしまったか。 父の親族から生母が強烈に排斥されたか。 すてた可能性は非常にうすい。求婚したし、子を授かるように祈った。後嗣に立てるべき健康な息子は孔子以外になかった。 父の一族の強い反対があった。太夫までになった父が、不合理な反対に唯々諾々と従うはずはない。反対派、理にかなったものではなくてはならない。つまり、それは女性の出身、身分、または職業によるものであろう。一夫多妻制下に、妾になる資格がないとすれば「賤民」だということに他ならぬ。 奴隷、芸妓、盲人の楽師などは「賤民」といわれ、一般庶民と区別された。しかし古代インドのカーストのように絶対的な階級ではない。嫌悪の目をもってみられる特殊階級というより、「公権」「自由権」を喪失した、社会の最下層にいた人びとを総称するもの。当時の士・太夫階級が賤民の家族から妻妾を娶ることはほとんどなかった。彼女らに妻妾としての「身分」を取得する権利はないし、彼女らと関係した男性にも、そういう「身分」をあたえる義務はなかった。 孔子の外祖父顔氏は盲楽師であった。その娘たちは「女樂」――歌舞を生業とする目あきの女性、芸者――であった。 女樂は、歌舞をもって人をたのしませるのが職業だが、しばしば宴席にはべらされる。「そして往々にして本人の意思を問わずに寝所のお伽(とぎ)もつとめさせられた」 孔子の父にとって、「徴在」は老いらくの恋の対象であった。二人の間には三十五歳の開きがあり、孔子を生んだとき彼女は十八、九歳であったろう。そして孔子が数え年三歳の頃、父は急死した。つまりあとに残った徴在と幼い孔子のために何の手も打たないうちに、世を去ったのである。 一族は母子を排斥し、迫害した。「徴在の出身が紇の一族にとって不名誉なものというほかに、現実的な利害関係がからまっていたかもしれない」 「中国の伝統的社会で、唯一の後嗣を産んだ女と、その産んだ唯一の後嗣が、共に最後まで家門から拒否されるという例(ため)しはない。もしあるとすれば、その子の血筋が不確かであると見なされた場合である。つまり、端的にいえば、『その女は誰の子産んだのか分かったものではない』或いは、「その子父親は誰かわか分かったものではない』と、当不当に拘わらず、強く疑われた場合である」 空 白 孔子は、自分を育てた女親の偉大な犠牲と愛について一言も語っていない。弟子たちも大部分は魯の人間で、孔子の家庭を知る者もあったと思われるが、母親には一言もふれていない。 孟子の母には、「孟母三遷」、「孟母断機」の伝説がある。しかるに、孔子の母については、一句の伝説もない。 「この沈黙は異常な沈黙であり、この沈黙は暗闘の中で何かを物語る、大きく響きわたる沈黙である。そこに『何もなかった』のではなく、そこに『何かが』秘め隠されていたのである。それは何か? そこに『語るに足る何もなかった』というのが不合理であるならば、そこには『語るにはしのびない』事があったにちがいない」

著者は、既存の動かしがたい文献を読破し、縦横にその記述を引用しながらその推理を進めてゆく。そのことは実物について検証、確認していただくほかはないが、まことに見事な推理小説の傑作を読むおもいがする。 孔子は、この境遇から発奮、立志、勉励して大思想家となる。著者はいわゆる「聖人」像を打ち砕くが、しかし新しい孔子像は、人間として敬愛にたえぬ存在となっている。 2023.05.14記す。母の日である。

|

|

教える人 小島直記著『回り道を選んだ男たち』(新潮社)(昭和六十二年二月十五日発行)P.151~157 大学時代、本郷、中野と二度下宿を変った。本郷は一ヵ月、中野は卒業まで。その中野の下宿でもっとも仲のよかったN君と、四十年ぶりで再会した。

四十年前、特に感銘をうけた箇所を、その夜ホテルで読みふけった。 一、松陰兄弟に対する父の教育。それは野良ではじめられた。著者は次のように書いている。 「鍬や鎌をとる手をやすめて、父が朗朗と詩をぎんずれば、二人の少年が精いつぱいの声を大空にはりあげてそれに和す。はるか城下の雑踏をはなれた静かな田園の澄んだ空気をふるはせて、幾度も幾度も親子はそれを繰りかへす。そしてあるときは畦道や堤の草の上に腰をおろして、父親は毛利の歴史とともに祖先の武士等の軍物語をすることもある。(中略)このやうにして二人の子供の胸につよくきざみこまれたのである」 二、 安政元年(一八五四)、松陰二十五歳。アメリカ渡航計画に失敗、萩の野山獄に入る。 翌二年四月、獄中で獄囚のために『孟子』を講義する。著者は次のように書いている。 「おもへば獄中一人の読書思索は、すべて自己の誠意正心の行の世界であった。そしてそれを近きより遠きにおよぼそうとするとき、彼一身につらなる隣人は他ならぬ野山屋敷の同囚である。(中略)指導しようといふのではない。教育しようといふのでもない。共に同志として誠意正心の道徳世界をきづきあげようといふのである」 松陰を入れて十二名。司獄福川犀之助も松陰の心にうたれてこれを許可し、すすんでみずからも参加して聴講する。 最年長七十五歳、在獄四十八年の大深虎之允(とらのじよう)以下、在獄三年三十六歳の富永有隣にいたるまで、在獄年数を一人あたりに平均すれば十一年。 「悲しいあきらめにこころたがめる人人を前にして、最年少二十六歳の松陰は、孟子の語をかりて人倫を説き、生の意義を説き、獄の生活もまた楽しい人間の内部的世界の充実を説くのである。司獄役人も端座して凝と聞くのである。何という世にも特異な光景であらうか。天下の大罪人として心なき世の人人や俗吏たちから侮蔑と嘲笑と憎悪をあびたただひとりの青年が、魂の美と発展を信じ、極悪人と目されて世と隔絶せられた人人に道の崇高を説いて、共に同志となって六百年来封建武士階級の罪の償をしようとするのである。これを機縁に司獄は遂に子弟の礼をとつて、平日もその弟と共に北房第一舎の格子外に端座して書をひろげ、囚人松陰の教えをうけるにいたつたのである」 「魂の発展拡充は何処においても可能である。求道の行の世界は何処にでもある。共に志を立てて道に入ろうとする人人には、牢獄も神聖な修業の道場である。松陰がそれを実験したのである。そこには前夜他書からあれこれ抜書をあつめて来て講義する人の姿もなければ、それをありがたがつて筆記する人のすがたもない。魂と魂の接触のうちに、已むべからざる本然至情のまことを見出し、そこから人の人たる道を追求実践して行くのである」 三、安政四年松陰二十八歳、十一月、松下村塾を開く。 学ぶもの、高杉晋作、久坂玄瑞などの士分のもの、品川彌二郎、伊藤博文など足軽の子、そして魚屋の子、寺の小僧、三人の不良少年など。 「松陰は人間至上の節義の世界に階級身分の差別を全然つけなかつた。(中略)人間のうつくしさは容貌形式にあるのではない。もちろん身分の貴きにあるのではない。ただ心のみである」 門下生天野御民(みたみ)は、その「松下村塾零話」の中に、次の一節を書きのこしている。 「先生門人に書を授くるに当り、忠臣孝子身を殺し節に殉ずる等の事に至るときは、満眼涙を含み、声を顫(ふる)はし、甚しきは熱涙点々書に滴(したた)るに至る。是れを以て門人も亦自ら感動して涕涙するに至る。又逆臣君を窘(くるし)ますが如きに至れば目眦(まなじり)裂け、声大にして怒髪逆立するものの如し、弟子亦自ら之れを悪(にく)むの情を発す」 不良少年市之進は、松陰の命に素直に従わない。その対話。 「爾、余と抗せんと欲せしか」 「否」 それでは何故すぐ従わなったかのかと責めつけると、答える。 「市、実に先生と抗せんと欲せり」 「爾よく我と抗せば、天下に抗すべからざる人なけん、よく天下の人と抗せば、われ爾にくみせん。然らずんばわれ爾をゆるさざるなり」 不良少年は、首うなだれたまま、答える言葉もない。松陰はじゅんじゅんとさとす。 「聞く汝父を喪ひ、母につかへて恭ならず、居所敬ならず、親戚隣里規責すれども従はずと。爾、子弟の事すらかつなすあたはず、いづくんぞ天下の人と抗せんや。なほも天下の人と抗せんと欲せば、吾れに一説あり、今より志を立て、天にのぼり地に入り、水を踏み火に投じ、人言のせしめる所は死なりといへども屈せず、艱なりといへども退かざれ。これ不屈不退にして、爾の真心行ふに足る。すなはち何ぞ天下の人抗するに足らんや」 少年の顔には奮然たる色があらわれ、 「願はくは先生の命これ聴かん」 という。 著者は次のように書く。 「ここにたくまざる教育指導の要諦が如実にあらわれてゐる。長所は同時に欠点である個性を、最大に生かす途が教えられてゐる。一不良少年を天下の人と抗し得る人格にまでたかめようとするあたたかい愛情がある。個性の傾向とその伸びうる力をより大きな世界に役立てようとして、松陰は地道な努力をつづけるのである。英才のみみをみつめ、天下国家のみを論じて一時の快をむさぼるのでは決してなかった。一個の人間の魂に生命の火を点じて、しづかに彼の自発的展開を待とうとするのである」 しかし、塾は永くつづかない。安政六年、松陰三十歳、四月、幕府より東送の命令が下る。七月、伝馬町の獄に入る。十月二十七日、死刑に処せらる。 参考:奈良本辰也 高野 澄『適塾と松下村塾』(祥伝社)(黒崎記) 2023.06.02記す。 |

|

わが友マキアヴェッリ 小島直記著『回り道を選んだ男たち』(新潮社)(昭和六十二年二月十五日発行)P.185~188 毎年、雑誌の新年号目次を見るのが楽しみである。新しい連載もののうち、どれをその年のターゲットにするか、その選択の楽しみだが、今年は一発できまった。『中央公論』の塩野七生による「わが友マキアヴェッㇼ」である。 ニッコロマキアヴェリ(Nicolo Machiavelli)は一四六九年フィレンツェ生まれ、一五二七年五十七歳で没。三十代から外国派遣の使節などになり、また著作につとめる。『君主論』が著名で、日本の戦国乱世に似たルネッサンス・イタリアの政治的陰謀、虚偽、悪徳をありのままに書きしるした。 それが彼の名を不朽にした。彼は悪の張本人とされ『君主論』は悪魔の書として告発されつづけている。事情は日本でも同じで、たとえば阿川弘之のめい著『軍艦長門の生涯』(新潮社)も、そのことに触れている。

「四巻の『子爵斎藤実伝』は、第二次大戦中の出版で、誰もあまり思い切ったことを書いていないが、湯浅倉平が、 『斎藤さんは恐らくマキャベリズムは士君子の取るべきもので無いと考えられて居られたのではあるまいか』 と言い、 『醲肥辛甘ハ真味ニ非ズ、真味ハ只是淡、神奇卓異ハ至人ニ非ズ、至人ハ只是是常』 という菜根譚の言葉を引いて彼の人格を評しているのは、『常』でない将軍提督たち、『非常時』を呼号する人々に対するせい一杯の皮肉であったろう」 という一説である。 ※参考:『軍艦長門の生涯』(新潮社)の引用は新潮文庫の『軍艦長門の生涯(上)』P.327に書かれている。また、菜根譚の言葉は『菜根譚』(岩波文庫)P.31に記載されている(黒崎記)。 そこで今日、マキアヴェリはわれわれ日本人の問題なのだが、それをあえて「わが友」と呼ぶ筆者塩野の真意は、どこにあるのか。 「一月号」所載の「序章 サンタンドレアの山荘・五百年後」には、六つのポイントがある。 西村貞二著『マキアヴェリ』(清水書院)カバー裏面に、サン・タンドレア・イン・ベㇽクッシーナにあるマキアヴェㇼの山荘の写真がある。マキアヴェㇼが『君主論』を執筆した家だが、フィレンツェの街からここに行くための三つの道の情況がのべられている。

「体質的に酒をうけつけない男に、あのクールにして燃えるような文体をつくりだせるものであろうか」 次は「村」の話。小さな教会、地主(マキアヴェㇼ家)、居酒屋一軒、小作人などの数軒――この小さな村に五百年後セリストーリ伯爵家の葡萄酒貯蔵庫が加わった。マキアヴェリの子孫にあたる女の再婚先で、マキアヴェリの横顔を商標にした葡萄酒を売っている。 <ダンテならば不機嫌をあらわにするところだが、彼ならば愉快そうに笑ったにちがいない> 次は「山荘」の内部。ここで書いた手紙が紹介される。彼は親友ヴェッㇳ―リあてに、一日のくらしぶりを知らせている。「イタリア文学史上、最も有めいで美しい手紙のひとつ」だそうだが、『君主論』執筆の背景でもある。 次は、そこの机と椅子。彼はそこで四時間、考え、書き、夢を見る。 これにつづく第五のポイントで、「四十四歳の男にとって、職をとかれるということは、どういう意味をもつのであろう」という疑問が出る。 彼は、二十九歳から五年間、フィレンツェ共和国第二書記局書記官の職にあって、突然解任された。共和政体が倒れ、メディチ家が政権に返り咲いたのだが、さらに反メディチ陰謀に加担した疑いで一ヵ月半牢に投げこまれた。そして、レオーネ法王即位による大赦で出獄し、この山荘で自発的な追放生活をはじめざるを得なかったのである。 ここで塩野は、重大な推測をのべる。彼の人生は、官僚としてはじまった。彼の前にメフィストフェレス(一般にMephistopheles)があらわれ、古今の傑作『君主論』と、これまでと同じ仕事をつづける官僚生活十年のどちらかを選べとせまったら、ちゅうちょすることなく、十年の官僚生活を選んだであろう。おそらく、このあたりに、実世界から完全に足を洗って文字どうりの隠遁生活に入った人々の手になる著作と、彼の著作のちがいを解く鍵が隠されているよょうな気がする――というのである。 最後のポイントは、「フィレンツェの眺望」。山荘の庭から、十キロ先に、フィレンツェを代表する教会「花の聖母寺」の円屋根が見える。 その円屋根の下には、と塩野はいう。――独自でありながらも普遍性をそなえる文明をつくりだす都市ならば、必ずもっている「毒」、創造する者にとっては、多量に飲めば自壊するしかないが、適量ならば、これ以上の刺激剤はない「毒」もある。 四十四歳のマキアヴェリは、このすべてから引き離された。フィレンツェからの十キロの距離は、単なる十キロではなく、庭から見える円屋根は、単に美しい風景ではない。 それと引き離されて、彼は怒っている。この怒りは、生計の道を絶たれただけの者が感ずる怒りとは、強さも質も、違うものではないか。 人間には、その者だけがとくに必要とする何かがある。それを奪いとられたとき、それに無関係な者からすればなっとっくいかないほど、奪いとられた当人の怒りはすさまじい。「彼にとって特に必要な何か」――それをわかるかどうかが、彼を理解し、その著作の思想を理解できるかにつながるのではないか――塩野は、そう書いている。 花の聖母寺の円屋根が見えることを、塩野が知ったのは、十五年前の秋の一日だったという。「その庭に出て、なにげなく右手の方角に眼をやった私は、胸に鋭い刃物かなにかで突かれたような、肉体的な痛みを感じた」。「いずれマキアヴェッリを書こう、と決めた。そして、わが友マキアヴェッリ、という表題も、その時に決まった」という。 「わが友」というタイトルの所以は、その肉体的苦痛のせいであるように思える。しんかしわれわれには、なぜにその痛みがおきたかはわわからない。また、それから十五たって、<わが友マキアヴェッㇼ>書かれるという<十五年>という歳月の内容がわからない。 それがこのあとどのように書かれているか、私はそこをターゲットにする。 ※本棚にマキアヴェッㇼ著 黒田正利訳『君主論』(岩波文庫)、唐津 一『マキャベリズム』(光文社)がある(黒崎記)。 2022.03.16記す。

|

|

小島直記『回り道を選んだ男たち』(新潮社)P.193~195 イタリアのスペイン人――ボルジア家の始祖 「ルネッサンス」という言葉に接したのは中学時代。「ダンテ・ペトラルカ・ボッカチオ」という名前を暗記した。 ルネッサンスとは、十四世紀から十六世紀にかけて、イタリアを中心おきた、古典文化を指導理念とする人間性主張の文化運動をさす。したがって、ダンテ・ペトラルカ・ボッカチオだけで言いつくせるばずがない。しかし私の認識はあいまいで、ことに基盤ないし背景としての「経済」に注目するのがおそかった。 基礎は、封建勢力を打倒した都市と市民層の興隆にある。それはイタリアが東方貿易を独占することで可能となった。反面、ボルジア家、メディチ家を代表とする血を血で洗うような権力闘争が背後にあることは、「再生」を意味するフランス語の語感は、なぜかなじまない。

このほど、じつにいい文献に出会って眼を洗われる思いがした。マリオン・ジョンソン著、海保真夫訳、『ボルジア家』(中央公論社刊)である。 著者はすでに故人だが、一九一二年イギリス軍人の娘としてパキスタンに生まれ、外務省からローマに派遣されて以来ここでくらして、多くの歴史書を残しているという。『チェーザレ・ポルジアあるいは優雅なる冷酷』(新潮社)を書いた塩野七生の人と作品を連想させる才媛である。 驚いたのは、この権勢一家がスペイン人で、Borgias (ボルハ)というスペイン流の読み方が(ボルジア)とイタリア化した話であった。 外国人が帰化して、頭角をあらわした例は日本にもある。「秦(はた)氏」は、『古事記』、『日本書紀』、『新選姓氏録』によると、秦の始皇帝の後裔、弓月君(ゆつきのきみ)を先祖とする。応神天皇のとき、百数十県の人民をひきいて朝鮮から渡来し、養蚕、機織の技術者として朝廷につかえた。その後分散して諸豪族に所有されていたのを、雄略天皇が集めて秦酒公(さけのきみ)にあたえたので、それから大いに発展したという伝説がある。 しかし実際は、祖先は楽浪(らくろう)、帯方(たいほう)郡にいた中国人で、五世紀初めに来朝し、数代後に朝廷の伴造(とものみやつこ)の一員に加えられて、「秦造(はたのみやつこ)」と称した。以来、多くの部民(秦部)をもつようになる。主に京都盆地、近江盆地、淀川北側平野などの各地で栄え、朝廷の大蔵、内蔵の出納事務にしたがった。天平年間には、畿内の秦系統の氏が一二〇〇戸あったといい、また長岡、平安両京の遷都は、秦氏の財力によったものともいう。

このほか、司馬遼太郎の名作『故郷忘じがたく候』には「沈氏」が出てくる。その先祖は朝鮮全羅北道南原(ナモン)の貴族。豊臣秀吉の慶長の役のとき、ナモン城攻略の日本軍に捕らえられ、薩摩につれてこられて帰化させられた。すでに三九〇年ほどたって、その後裔は完全に日本人化している。薩摩焼宗家として有名な沈寿官氏は、早大経済学部出身、「鹿児島の友人のあいだでは、もっとも薩摩人らしい薩摩人は沈寿官であるといわれていた」と書かれている。大日本帝国最後の外務大臣東郷茂樹は、沈氏とともにきた「朴氏」の出だという。 しかし、これらの一族とボルジア家とは決定的にちがう。まずは永続性。ボルジア家は十五世紀後半、流星のように登場し、一瞬の光芒を放っただけでふたたび歴史の舞台から消えた。しかも、「その名は忌み嫌われ、彼らの遺骨は四散し、碑文は消滅し、記念碑は破壊された。ボルジアの名は現在もなお悪の匂いを漂わせている」。

スペィンのバレンシア平原を眼下に見下ろすところに、古代ローマ以来の山砦(さんさい)があるそうだ。そのトルレ・デ・カナルスを居館とするドミンゴ・デ・ポルハは五人の子供をもった。その中のただ一人の男の子アロンソが「ボルジア」となる始祖である。 家柄はよいが、貧しい家の秀才息子の進路は、スタンダールの『赤と黒』――軍人となるか、僧侶となるか、二つしかない。アロンソはレリダ大学で教会法および民事法を専攻し、博士号をとったのち、講師、レリダ司教教区の査定人および執行官、ついで僧会議員、さらに司祭となる。 彼の生まれた一三七八年は、ローマとアヴィ二ヨンにそれぞれ法王がいて反目し合う「大分裂」がはじまった年。西欧諸国の利害は対立し、統一キリスト教世界という理想は引き裂かれた。各国君主は、自国の利害にもとづいて、どちらかの法王を支持する。スペインはアヴィ二ヨン派。 一三九四年スペイン人ヘドロ・デ・ルーナは法王ペネディクト十三世を名のり、アロンソに最初の寺縁をあたえる。 一方、スペイン国王アルフォンソ五世は、アロンソを秘書に起用し、側近の一人とする。アロンソはこのときから、教会人としての純理を捨てて俗権の配下となり、平然と法を踏みにじる無道徳性をあらわにする。こうして王室顧問会議副長官、大臣と昇任。 国王は、ナポリ王国の継承争いに首をつっこむ。それは紛糾し、国王はアロンソをよびよせ、まかせる。一四四三年国王はナポリ王となる。その翌年アロンソは、ローマのサンティ・クラワトロ・コロナテイ教会の司祭枢機卿に任命され、一四四五年ローマにいって枢機卿会に席を占める。六十七歳。 法王は一世紀以上もアヴィニヨンに在住していたため、ローマは荒廃していた。「最も有害な都会、罪悪の巣、この世の肥溜め」というのが詩j人ペトラルカの批評である。 新枢機卿は、姓こそ「ボルハ」から「ボルジア」とイタリア化したものの、召使、従者はすべてスペイン人、生活態度にイタリア的なところはまったくなかった。収入源は、バレンシア司教区からのものだけ、これは、同僚の枢機卿たちにきらわれた。「廉直な行為は、彼らの不品行と奢侈への無言の非難だったから。ローマの大衆にも好かれそうにない。彼らが最も嫌ったのは、スペイン人と廉直と空の財布であった」 この間、枢機卿アロンソ・デ・ボルジアは、「法王の活動には限界があり、王たちの虚栄心に阿(おもね)る必要のあることを学ぶ」。そしてこの館に、妹イザベラの息子ペドロ・ルイスとロドリゴなどが身をよせる。 アロンは七十七歳で法王に選ばれ、カリスト三世となる。その甥ペレロ・ルイスは法王軍総司令官に、ロドリゴは法王アレキサンドロ六世となる。このロドリゴには、正妻に五人、不詳の女性たちに五人の子が生れ、その一人チェザーレこそ、ヴァレンチノワ公としてマキアヴェリと会う人物である。 2023.05.18記す。

|

|

小島直記『回り道を選んだ男たち』(新潮社)P.196~206 ローマ法王――ボルジア家 異邦人、異教徒のわれわれにとって、ローマ法王にはわかりにくいところがあるようだ。しかし、スペイン人アロンソ・デ・ポルハ、イタリアにきてボルジアとなった人物の足跡には、理解への一手がかりがあるように思える。そしてこの話は十五世紀半ばのことながら、じつは今日においても一向に古くないところにこそ、問題の本質があるようだ。 アロンソ・デ・ポルハは、一四四五年ローマに到着、ボルジア枢機卿として枢機卿会のメンバーとなxtふた。すでに六十七歳、当時としてはかなりの高齢者である。ところが、痛風以外には身体の故障はなく精気にあふれていた。彼にはじまるボルジア一族の繁栄は、何よりもここの精気に原因がある。それは資本主義社会の個別企業の創業者すべてにあてはまることである。法王就位のチャンスは、法王ならびに法王庁の権威失墜と混乱の産物である。ポルハことボルジア=法王カリスト三世がどういうドラマの主人公とならねばならなかったか、その理由もここにある。

好著『ボルジア家』(中央公論社)の著者マリオン・ジョンソンは書いている。 「産業はほとんどなく、外部から輸入される富にたよってかろうじて生きつづける怠惰な都ローマは、繁栄の一切を法王庁に依存し、しかも「法王は、必ずしもその身は安全ではなかった」。 法王領は、中部イタリアの帯状にひろがる。戦略的要衝だが、組織は貧弱、野心家たちの垂涎(すいぜん)の的である。彼等が近郊を略奪し、ローマそのものを脅かすと、市民たちは怒りの矛先を法王に向けた。 一四三四年の暴動もそれで、法王エウゲ二ウス四世は、矢や石をさけるため橋の下に身をかくし、ボートで河をくだって逃亡。ローマにもどれたのは九年後で、ボルジア枢機卿がローマにいく二年前のことであった。 エウゲ二ウス四世は頑固で性急、政治的には無能で干渉好き。その治世は分裂、戦争、逃亡の連続で騒然たるものであった。しして法王領は不安定、聖俗の区別は混乱し、世俗の戦いへ法王をまきこむ絶えざる誘惑、財政の窮迫など、難問山積の法王庁の中で病死した。 次に法王に選ばれたのは、小柄でやせこけた醜男(ぶおとこ)、イタリア人トマス・バレントウチエリで、ニコラス五世と名のる。 彼が法王の権威維持という点で、もっとも幸いだったのは、いわゆる《ひもつき》でなかったことだ。ということは、法王の多くが《ひもつき》で派閥にとりまかれていた、ということである。 やがて一四五〇年の『聖年』となる。聖年とは、法王の指定する大赦の年で、通例二十五年に一度。ローマには十礼者が『椋鳥か蟻の大群』のように押しよせた。法王は疫病発生をおそれ、ファブリアーノに逃げだし、とじこもってしまった。しかしローマでは、信徒たちの浄財が歩王庁の金庫に流れこむ。 「ニコラス五世は、こrせを資金に偉大な芸術創造を行ない、ローマ市を廃墟の町から堂々とした荘厳な都会、勝ちほこる法王権の生きた象徴に変えようと意図した」 これはいい。けれども、もっと低い次元の形で、法王と法王庁には、金とぜいたくの臭いがつきまとうのだ。 ドイツのビィッテンベルクの修道僧マルチン・ルターがローマに旅行するのは一五一〇年すなわちこの『聖年』の六十年後で二十七歳のときだが、フリーデンタールは、 「このローマ旅行は彼にとって大きな転機であり、重要な経験であった。⦅彼は自分の眼で教会の腐敗を見、これと戦うことを決心した⦆と言われている」 と書いている(『マルチン・ルターの生涯』、新潮社刊)。 彼は四週間滞在した。そして気づいたのは、教会の管理機構の大きさ。そして記憶の残ったのは、長い廊下にでる一つ一つの出口におかれているカウンタ―であった。 「これらのカウンターは特別な場合の手数料、たとえば誓約の取消し、婚約障害の免除、私生児の認知、その他の⦅海外⦆に対してはらう手数料を支払うためにおかれていた」 これが法王庁ンお財政の基本である。しかし、 「これはベネツィアのアントウワープなどの大きな市場で行われいることと大差がないとルターがみたのは、的はずれの観察ではなかった」 「すぐれた法王たちも、その前任者たちにさまざまな悪徳が帰せられる場合には、遠慮会釈なくその悪徳を非難した。ローマdぇは二つのもの、すなwざち聖なる金貨と聖なる銀貨が聖人とあがめられ、そのとりなしがなければ何もできない、という有名な諺があった」 托鉢修道会の懺悔説教者たちは、またたく間に多くの聴衆をあつめる術を心得ていた。それは、高位聖職者たちのぜいたくを火のようなはげしさで指弾し、そのくらしぶりを徹底的にやっつければよかったのだ。

「あのような、みすぼらしい、みじめな男をなぜ敬うことができる。なぜあの痩せた醜い男を拝むことができる?」 「あおの方がこのk現世で誰よりも、みすぼらしゅう生きられたゆえに、信じることができます。あの方が醜く痩せこけたお方だからでございます。あの方はこの世の哀しみをあまりに知ってしまwざれた。人間の歎きや苦患に眼をつぶることができなかった。それゆえにあの方はあのように痩せて醜くなられた。もしあの方が我cらの手に届かぬほど、けだかく、強く生きられたなら、このような気持ちにはなれなかったことでございましょう」 「西」には理解できない。 「あの方は、生涯、みじめであられたゆえ、みじめな者のこころを承知されておられます。あの方はみすぼらしく死なれたゆえ、みすぼらしく死ぬ者の哀しみを存じておられます。あの方は決して強くもなかった。美しくもなかった。 「だが、教会を見るがよい。ローマの都を見るがよい。我らの見た教会はすべて金殿玉櫓のごとく、法王の住まう館はメヒコで考えつかぬほど飾り立ててあったぞ」 「あの方がそれを望まれたとお思いか。あの方がそのような飾り立てた教会におられるtふぉお思いか。そうではない。あの方が住もうておられるのはな――そのような建物ではない」 2023.05.19記す。 |

|

小島直記『回り道を選んだ男たち』(新潮社)P.212~215 年頭の書 年の暮に、「正月に何を読もうか」と考えることは、何ものにも代えられぬ楽しみである――と思っているうちに、いつの間にか馬齢を加えた。仮りにあと十年永生きできるとして、年頭の書は十冊にすぎないと思えば、慎重にならざるを得ない。ただしこれは警戒というよりは、迷いの意味である。あまりにも読みたい本が多すぎるのだ。ところが幸いにして今年は、迷うことがなかった。年末に入手し、正月に読むぞ、と舌なめずりするような思いで脇においておける本に出会ったからである。森銑三先生の『史伝閑歩』(中央公論社刊)がその本だ。 雑誌『新潮45』の十二月号に、ジョエル・シルバースティンというアメリカ人ブラン・アンド・ウィリアムソン・ジャパン総支配人)が「『徳川家康』にあやつられる日本ビジネスマン」という評論を書いている。彼は日本の本屋のビジネス・ブック・コーナーにあぐれる徳川家康、豊臣秀吉など、戦国武将の本や雑誌にあきれて、これを「家康現象」と呼び、「いったいどんな役に立つだろうか」、「全く滑稽な話」と笑っていおる。そして、「歴史上の人物に経営上の戦略やら処世訓を求めたがるのは、どうやら現代の日本に、傑出したリーダーがいないためではないだろうか」という。 あとの部分は大いに当っていると思われるが、しかし、史上の人物に「リーダーとしての模範」、「経営上戦略」、「処世訓」を求めることは、決して無意味でも滑稽でもないことは、すぐれた業績をあげたユニークな経営社、たとえば鮎川義介、松永安左エ門などの言行が示しているのである。難しいのは、どの本、どの著者によってその史上の人物を学ぶかであろう。現代日本人の多数にとって、徳川家康は山岡荘八の家康であり、宮本武蔵とは吉川英治の武蔵であるまいか。それはそれで結構であろうが、山岡的、吉川的視点、価値観だけで充分かどうか、ということについては大いに疑問があるといってよいだろう。 ところが森先生の人物像には、学問の上から、さらには人生体験の上から、周到な考察がなされていて、安心して頼れるというところがある。その上『史伝閑歩』はまさにそのタイトルが示すように、的確な人物論を平服を着てお茶(酒でもよいだろう)でも飲みながら、仲のよい(つまり価値観の一致を信じられる)友人に語っている、という趣がある。肩がこらないばかりか、後味がすこぶるよいのだ。その上この清談を聞きおえたとき、目の上のウロコがとれたという感謝の気持ちを強くするのである。 たとえば私は、熊沢蕃山について蒙を啓(ひらい)いてもらった。 蕃山(元和五~元禄四、一六一九~九一)は京都で武士の家に生まれた。十六歳で備前(岡山)の池田光政に近習としてつかえ、十九歳で番頭役、二十七歳で家老にとり立てられている。異常の抜擢であるが、どういう偉さがあったのか。 彼は思想家であり、政治家であり、実務家であり、「卓越した」土木家であった。水防のための土手を築くとき、長い堤の東の方で掘った土は西に運ばせ、西で掘った土は東に運ばせた。わざわざ余計な手数をかけたようであるが、そうして土方人足を歩かせることによって、堤を踏み固めさせ、それを一層堅固ならしめたのである。 さらに、工事の終わった堤のところどころに、深い四角な穴を掘って、その土を他へ移し、他所から運んだ土を埋めて、地底から築き固めて、地上にいたらしめた。これは〔土柱〕という方法で、そうして築かれた堤は、その後も崩壊破損することなく明治にいたった。 所要で江戸に下った。わずかの供廻りで旅をつづけ、人目に立つようなことはしなかったが、そのことがたまたま尾張侯の耳に入った。かねがねそのすぐれたことを聞いていた侯は、ひそかにその行動を探らせた。その役を果した家臣は報告した。 行動にこれとて変ったことはなかった。けれども、供廻りの者どものふるまいが、いかにも物静かで、軽はずみなところがなかった。熊沢の人間の品格の高さが、さような点にあらわれていた。 宿で一同寝静まった頃、その一人は皆の寝ている一間一間を廻って、ともっている行灯の灯心を、一筋ずつに減らしていった。二筋ではもったいない、というのであろうか、それとも二筋では早く尽きてしまうので、跡が不用心というのであろうか。いずれにせよ、行きとどいたことであった……。侯はこれを聞いて、 「その少しばかり異なるところが、熊沢の大いに異なるところであろう」 と感じ入ったという。 ※黒崎が思うに、尾張侯の監視が徹底しているとがこんな記事に読みとれる。 この話を読むと、某社の重役の出張ぶりを思い出す。その重役は自分の泊まる宿に、 「××社取締役××様御泊」 という札が出ていないと非常にご機嫌が悪くなるそうでであった。自分の会社の威信とPRを考えてのことであったろうか。しかし宿の人びとからは、 「あんなにいばらなくても……」 と総スカンを喰い、会社そのものの評判をも落していたのである。 こういうすぐれた蕃山も、異例の出世故に家中の嫉妬を受け、実子三人ことごとく他国に出して、池田家につかえさせなかった。自分自身は三十八歳で隠居してしまった。 特に彼と張りあい、ライバルを敗退させたのは、津田左源太永忠である。森先生は井上通泰に、二人の人物の相違について聞かれたことがあったそうだ。そのとき井上に言った。 「津田は、目先の効果のすぐにあらわれる事をしている。蕃山の方は、遠い将来のことを考慮において、恒久性のある仕事をしている。二人の人物の相違は、そうした点にあらわれている」 ※私が井上通泰先生に、蕃山と津田左源太永忠との人物に就いて、伺ったことのあることを思い出した。その時、先生はいわれた。津田の方は、目先の効果のすぐに顕れるような仕事をしていられる。二人の人物の相違は、そうした点に現れている。先生はそう申された。 津田は津田で、池田家における一人材として、敬意が払われているのであるが、津田を以て蕃山に対抗するに足る人物とまでは、見るべきべきでないであろう。『史伝閑歩』P.33 に記載されている。(黒崎記) そういうことを鑑別できなかったとすれば、池田侯もたいした人物でなかったかもしれない。蕃山の著に『大学惑文問(わくもん)』というのがあるが、その中の「人君天職の事」という章に、「凡庸で愚かな君主は優柔不断という点で欠点がある。明察な君主はてきぱきするという点で失敗する。この二つは天下の普遍的な欠陥で、結局亡びるにいたる原則である」といっている。彼は幕政批判ということで下総の古河に幽閉され、病死した。 2022.02.23記す。 |

小島直記『回り道を選んだ男たち』(新潮社)P.207~211 近世名茶会物語 高原富保氏の近著『近世名茶会物語』(毎日新聞社刊)がじつに面白かった。著者は元毎日新聞社出版局長で、現在、翻訳・著述活動に専念されている。その一つ『ロスチャイルド王国』は、かつてこのコラムで紹介したことがある。この他に『明日、未明! ヒトラーの侵攻計画は漏れていた』があり、これらの系列とまったく異なる著作ということになる。 「あとがき」の「これは"門前の小僧"が読む"習わぬ経"である」にその経験がうかがえる。著者の先考高原慶三氏は「杓庵」と号する茶人で「茶杓三百選」三巻の著作があるそうだ。その膝下にあって何となく茶の世界にもなじんできたことが、この新著を生む基礎となったようである。 今日多くの人は、「茶の湯」とは無縁の世界にいる。著者もその一人だ。それでいてこの新著に興味を感じた理由は他でもない。かつて高橋義雄という実業家がいた。慶應義塾出身、井上馨の推薦で三井に入り、三井呉服店専務理事などを歴任したが、茶人「箒(そう)庵」としての斯道の権威者と自他ともに認めていた。その著書の一つ『東都茶会記』を下敷きにして書かれたのが本書だが、茶の作法や道具のせんさくでなく、「お茶の世界の人間喜劇」を書くことに力点がおかれている。明治から大正初年にかけてときめいた政・財界の大物たちが、大真面目で茶番をk演じている。優雅な余情残心の世界とはまったく別もののスノッブの正体をさらしている。その辺のところがじつに多くの教訓を含んでいると思われた。 ※参考:スノッブは、一般に俗物、またスノビズム(snobbism)は俗物根性と訳され、多くの場合「知識・教養をひけらかす見栄張りの気取り屋」「上位の者に取り入り、下の者を見下す嫌味な人物」「紳士気取りの俗物」といった意味で使われる。一方で、耽美主義やダンディズム、粋、洒落を含意したりと、単に批判的な言葉としてのみ使用されるわけではない。(黒崎記)

よく知られているように、千利休は、 「茶の湯とはただ湯を沸かして茶を点てて 飲むばかりなる本を知るべし」 「釜一つ持てば茶の湯はなるものを 数の道具をもとむ拙(せつ)なき」 と詠んで教訓とした。 ビール王馬越恭平は「化生」と号した。名前から「馬大尽」とか、「お馬さま」とも呼ばれたが、これには花柳界での勢力絶倫の意もこめられていた。 客としては、名器を拝見したときに、 「アッ」 という嘆声を発すタイミングと、その調子が、その場にぴったりで、感服係の最たるものとあって、「感服宗本山」とか「大勲位感服係」という異名をもらった。 化生がお茶をはじめた頃、陸軍省の土地八万坪を二束三文で払い下げをうけ、にわか大地主になった。ところが茶の宗匠から、「竜田」という銘の茶碗を買うようにすすめられた。 「天下第一の名物だから、決して見逃すべきものではありません」 といわれ、心は動いたが、土地代に所持金ははたいてしまっている。「分水嶺上に立った思い」で散々に悩んだあと、 「土地は金さえあればいつでも買えるが、名物は今日入手しなければ、終生手にすることはできぬかもしれぬ」 と覚悟して、わずかの利益で八万坪を手放し、茶碗を買いとった。 それから三十年たって茶会を催したとき、その昔話をして、 「この頃では、あの八万坪の土地は坪五十円くらいの相場だから、とにかくこの茶碗は四百万円の茶碗です」といい、 「自分は茶人として大成功だが、実業家としては大失敗者である」 と、一座を喜ばせた。

大阪の豪商千種屋の第六代当主、露香平瀬亀之助は、大阪財界の重鎮といわれながら、実際の経営はすべて番頭にまかせて、小唄、能、茶道と、ある人がその趣味を数えはじめたところ、「途中で数えあげるのが面倒になった」といわれるくらい諸芸に通じていた。 愛妾のいる別宅で夕方床をはなれると道具屋、花街と廻る毎日で、「こうもり大尽」と呼ばれた。 道具にかけては目はきくが、ソロバンの観念がない。 「ふところは 旦那も寒き年の暮」 の一句がある。後始末を任される番頭は、道具屋をうらむ一方で、 「うちの旦那がバカだから……」 とこぼkしていた。 日清戦争後の反動不況のとき、番頭たちが失敗し、大損失がでた。この整理のため、明治三十六年、一部の道具を売りにだし、さらに三十九年にも入札を行い、危機をのりきることができた。そこで、 「番頭の失敗を、道楽主人が救う」 といって、世間の話題になったという。

明治三十三年、軍医総監までつとめた況翁石黒忠悳(いしぐろ ただのり)が中心となった「和敬会」という茶の同好会がつくられた。そのメンバーの一人松翁安田善次郎は、茶と謡曲を楽しみとしていた。几帳面な彼は、自分の催した茶会二十八回と、招かれた茶会約三百五十回の会記を、四十二年間にわたって克明に記録していたという。 しかし、明治四十五年四月十五日の茶会はつけ落とされ、招客の高橋箒庵が『東都茶会記』に 「掛物に相応の道具組にて、別に申す旨なしとも評すべきか」 と、箒庵は「冷たく批評している」。富豪中の富豪にしては、道具が貧弱、とおもったのであろう。 松庵はつねずねお茶席で、 「私ごとき貧乏人には、皆さまのような名器を買い入れることはできません」 と皮肉にもらすのが口ぐせであった。 次のエピソードが、そういう心境にさせたのではないかという。 安田と親しく、ほぼおなじ頃お茶をはじめたのが渡辺驥であった。大審院検事長で、茶会には正客でないと不満、正客となって講釈するのが趣味であった。 あるとき安田が「染付張甲牛香合」を入手し、その披露の茶会を催した。このとき正客の渡辺がいつもの悪い癖をだして、 「ときにご主人、さきほど拝見した張香合は、毛が三本ほど足りないようだが、いま一度見せたまえ」 といいだしたのだ。安田が見せると、 「これは偽物だ」 といいながら返した。受け取った安田は両手で(一説では膝の下にしいて)香合をはっしと打ち割り、 「そもそもこの張甲牛は、大道夜見世で堀だしたものとちがって、立派な暖簾をかけた道具商から求めたものです。いまここで一命を絶っておかないと、この牛、またまた人を害することがあるでしょう。世間のため、この成敗のほど、よろしくお見とどけください」 とやったので、さすがの「よもにゅう先生」も口がきけなかったという。 2023.05.16記す。

|

|

小島直記『回り道を選んだ男たち』(新潮社)P.212~215 異質の友 『私の古典と人生』(PHP研究所)は注目すべき好著と思う。伊藤昌哉、両角良彦、松本和男、森本忠夫、橋口収、辻静雄、日下公人の七氏が、若いときに決定的な影響を受けた古典のことをのべており、それぞれに多くのことを思わせる。本の読み方、あるいは本の効用という意味で、マンガや劇画にうつつを抜かす当今の大学生に読ませたいものだ。

ところで、この一篇「贅沢の人間学」(辻静雄)の中に興味をそそられる言葉があった。「美味求真」を生涯のテーマとする筆者は、「ガストロノミック」(美食に関する)と名のつく本を数多く読み、サミュエル・チェンバレン(マサチューセッツ工科大学元教授)と、フィッシャー女史(カリフォルニア大学教授)がフランス料理研究の二巨峰であることを知る。そしてアメリカで二人に会ったことが「その後の私を決定した」。 ※参考:ガストロノミック:もともとはフランス語で、現在では世界中の高級レストランで普通に用いられている言葉で、日本では「美食学」などと訳されることが多いです。 そして、ガストロノミーを提供するレストランのことをレストラン ガストロノミック(RESTAURANT GASTRONOMIQUE)とよび、ガストロノミックと単純に呼ぶこともあります。(黒崎記) チェンバレン氏はいう、「今日のわれわれにとって美味である料理をつくろうと思うのであれば、フランスの第二帝政のころを中心にして本を集めなさい」 フィッシゃー女史ははいう、「文学作品をたくさん読みなさい。自分の仕事以外の人とたくさん会いなさい。違う分野の専門化に会いなさい」 これらの達人の言葉から、私が思いだすのは、松永安左エ門のk自己形成がまさにこのアドバイスの正しさを立証していることである。

佐藤一斎は『言志晩録』の中で、「少にして学べば、則ち壮にして為すことあり。壮にして学べば、則ち死して朽ちず」といっている。この前半にウエイトをおけば、学に志すのはうんと早い方がよいように思われる。その意味では、「われ十有五にして学に志す」といった孔子こそ、理想的かもしれない。 しかし、それならば、「立志」のタイミングが遅れたものはダメだということになるだろうか。伝記的視点からいえば、決してそうではない。その典型は松永耳庵である。彼は二十四歳のとき、慶応義塾を中退した。人生は学歴で勝負するものでない、という考えによる行動だが、つまりはこのとき彼は学への志を捨ててビジネスの世界に飛びこんだという。 ところで三十三歳のとき、株式相場で失敗して無一文となった。ところがそのドン底において、物質的困窮を逃れることよりも「自分は何のために生まれたのか」、「何のために実業界に入ったのか」と、挫折体験をふまえて、原理・原則の勉強を志す。つまりは、学歴は¥否定したが、学問にはもどkってきたのである。 この学に志した年齢は、孔子にくらべると十八年も遅れている。ところで世間の多くの例は、せっかく学校に入りながら、卒業したあと、さらに学問をつづけるものは少ない。ところが耳庵は生涯その勉強をつづけたのである。特にそれは、「電力国家管理」のあと、自由主義経営理念に殉じて引退してからの六十台後半以後がすばらしい。彼は「茶」の世界に埋没したかに見えるが、じjつはそこに学びの道を開いたのである。その辺の機微を、平岩外四氏は見事に洞察して、「昭和十六年頃から電力国営が濃厚になってくると、自由思想で生きて来た松永さんは失望し、埼玉県の柳瀬に引きこんで隠居生活をはじめた。その頃、益田孝の誘いで茶道を志して耳庵と称するようになりました。 自分の我が儘に打ち勝つための反省、自制という精神力が初めて和・敬・静・寂の茶境を開拓し得たのです。 そのような人だから松永さんは個性をもった、創造的な人を求めたのでしょう。自分の茶庵に呼んだ人たちは、仕事とは関係ない人たちばかりでした。和辻哲郎とか谷川徹三、梅原龍三郎といった文化人をよく呼んでいましたね」(「塩月修一氏との対談」、読売新聞六十年三月二日朝刊)木文史朗、嶋中勇作、三宅晴輝ンあどの言論人も招かれていた。 この中で、鈴木大拙は耳庵より五歳上だが、 「戦前の日本人は、一種偏狭の頭でっかちで、物質面と精神面の調和をとりそこなって、識者から見ればわかりきった敗戦というみじめな時代をつくりだした。戦後は反対に、工業力においても、生産技術においても、世界のどこの国にも負けない状態にんりながら、なおかつ敗戦と敗北につながるコンプレックスが、とくにインテリ的な指導者にはなはだしい。トインビーの『歴史の研究』が広く日本人に読まれたことになれば、こういう傾向に対し良薬になるだろう」 と、イギリスの歴史家アーノルド・ジョセフ・トインビーの存在を教えた。

耳庵がロンドンでトインビーを訪ね、『歴史の研究』の翻訳権をもらうのは八十歳のときである。そして、 「トインビーという人の偉いのは、第一巻を書きはじめたのは、第一次大戦がすんでからで、第一次大戦というものは、もう三十六、七年前のこことだ。あの人が今七十五歳だから、三十五、六を引くと四十のときにあの『歴史の研究』というものを書きはじめて、第六巻を書きあげて、大体おwざったのが今から五年前だな。ところが、その間に世の中は変転きまりないな。ことに第二次欧州戦争をさかいとしての変り方は大変なものだ。まあソビエトがああいうふうに西欧諸国とせり合うほどになったのはいうまでもないが、インドやアフリカ諸国が独立をはじめるなど、えらいことになっている。この間に書いてきたものは全部で九巻になったが、深沢(正策)君の読んだ話を聞いてみると、書きはじめたときの考え方とちつとも変っていない。こんな世の中が変化しながら、思想が変らぬという者は、一面では頑固な片意地というほかはないわけだ。しかるにトインビーのものを読んでみると、それが実に柔軟性があってあらゆる人の学説をとり入れ、反対論も適当に調和しながら、自分のもっている思想をずっと展開している。それはどういう展開かというと、"万物は競争することによって共存ができる。競争ということがなくなれば共存もなくなる"。だから」、いかなる場合でもトインビーはおどろかないのだな。これは非常に柔軟性のある思想だ。しかも、それを何十年ももちつづけているということは、偉いものだと思う」 と語ったのが八十一歳のときである。 この年齢で彼はこういった。老化現象は、勉強と異質の友で防げたのである。 ※参考:深沢 正策(ふかざわ しょうさく、1889年2月22日 ~1972年10月10日)は、日本の翻訳家。 神奈川県小田原市生まれ。1910年から23年まで米国の大学に学び、生物学などを専攻。理学修士、学術博士。メキシコ開発会社勤務、南洋庁勤務、鶏、兎の飼い方についての著書を著す。新聞記者を経て、38年から44年まで日本読書協会で翻訳に従事。パール・バックの翻訳が主だが、大久保康雄と同時期にマーガレット・ミッチェル『風と共に去る』を全訳、戦後『風と共に散りぬ』の題で第一巻を刊行し、第二巻で大久保と同じ『風と共に去りぬ』に改題している。(黒崎記) 2023.05.15記す。 |

|

落葉紀行 小島直記著『回り道を選んだ男たち』(新潮社)(昭和六十二年二月十五日発行)P.223~227 伊藤肇君の葬式から一日おいて、ヨーロッパの旅に出発した。この計画は、伊藤君がまだまだ元気だった春頃のものなので、その死と何の関連もあるはずはなかったが、行く先々で彼のことを考える結果となったのである。

ㇾ・フォイユ・モルト・ス・ラマス・ア・ラ・ペ―ル Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, (枯葉は、シャペルですくうほど多く積もり) という文句の「ス・ラマス・ア・ラ・ペ―ル>(シャペルですくうほど)といういい方が、少しも誇張でないことは、こういう光景を見ないとわからない気がする――などとおもっていると、初めてこの公園を歩いた十八年前のことをおもい出した。季節は五月であったし、情景はまったくちがうが、その相違ということきよりも、伊藤君と知りあったのはその二年前だった、ということが脳裏に浮んだのである。 彼は、私の学友T君の名刺を持参していた。「どうかよろしく」と書いてあったが、そのうちT君とは合わなくても、伊藤君とは会うというような親しい仲となった。 「いっしょに、ヨ―ロッパに行こう」 と約束したのが三年前だった。ベンチの向うの樹間から、やあっ、と手を上げて、白い歯を出した彼が歩みよってくるような錯覚を、私はたのしんだ。

この村には「四姓」といって、代表的な大地主が伊藤、郷、河合、大塚と四家あった。伊藤、郷を東組、河合、大塚を西組といったが、郷家は伊藤家よりも田畑、山林がはるかに少ない。そのためいつも下風に立たされて、無念のおもいをしたのだが、この伊藤家こそ肇君のご先祖さまなのだ。 このことを私はサンデー毎日連載の『極道』という小説に書いた。伊藤君は自分の先祖のことが出てきたのでよろこんでくれた。 しかしこのあと、不審なことがあった。第三者を交えた酒席でそのことが話題になったとき、「うちはあそこの代官だったんだ」 と彼はいったのである。 これは事実とちがう。「四姓」の一家ではあるが、代官ではない。代官になる、と発憤して故郷を出奔したのが郷純造で、そのへんのところはちゃんと書いてある。それなのに「代官」とはどういうわけだ、と私は首をかしげた。 数年後、彼の文章に「三菱出身の郷誠之助」というのがあった。 これも事実とちがう。郷純造と妻しげとの間には、子供が生まれなかった。そこで、純造の弟の子温を養子に迎えた。これが長男である。その他に、女中たちに沢山の子供を生ませた。ふさという女性が誠之助を生んだ。これが二男である。みつという女性が、幸、力三郎、豊弥、升、潔、芳男、八郎、英と八人の子供を生んだ。これが、長女、三男、四男、五男、六男、七男、八男、次女ということになる。さらに別の女性が九男朔雄を生んでいる。 このうち、四男豊弥が岩崎弥太郎の養子となった。実子久弥がいるのに、岩崎が郷の息子をもらったのは、大蔵省の実力者と結ぼうという政商路線のせいかと推測されるが、それはともかく郷家と三菱との関係といえばこのことである。 郷誠之助は、ドイツ留学のあと、農商務省の無給嘱託となる。それから三十歳のとき「日本運輸」の社長となって財界に第一歩をしるす。以下「日本鉛管」、「入山採炭」などのボロ会社再建に成功して存在を知られ、四十六歳のとき「東京株式取引所」理事長、五十二歳のとき「日本工業倶楽部」専務理事、六十五歳のとき「東京電燈」社長となる。というように、三菱系の会社につとめたことは一度もないし、このことは『極道』に書いている。それであるのに「三菱出身の郷誠之助」と書くのは、「郷古潔」氏とこんぐらがったのか、ともかくも『極道』を読まなかったのではないかと疑わせる。 私はそのことを手紙でただしたことがある。が、返事はなかった。

この旅の間、文庫本の『言志四録』を携行した。その理由は他でもない。 師友協会機関誌『師と友』の十一月号、十二月号に、安岡正篤老師の「佐藤一斎と言志四録」というのが連載された。これは四十年前、老師四十四歳のとき、長岡で講演されたときの抄録だという。周知のように、この本は四部からなっている。一斎の四、五十歳代、すなわち円熟の初期に書いたのが前録、六十歳後に書いたのものが後録、七十歳後のものが晩録、八十歳代に書いたのが耋録である。私は自分の年齢にかんがみ、六十代以後の死生観を養うために、この本を老師の講義と合わせて再読したいと考えたのであった。 持参した文庫本は十四年前買い直したもので、その前に書き入れをしていた本は友人に贈った。その友人が伊藤君に他ならない。 ハイデルベルグ、ローマ、パリとホテルで少しずつ読み、ようやく『言志晩録』に入ったのは帰国の日、シャルル・ド・ゴール空港の待合所であった。そこに同行の一人、岡山県下で鉄工所を経営する森徹氏がこられて、この本のことをきかれる。私は、 「いい言葉がありますよ」 と、次の箇所を見せた。 「一燈を提げて暗夜を行く。暗夜を憂うることはなかれ。只々一燈を頼め」(黒崎記:岩波文庫 P.140) 森氏は共鳴して、手帳にタイトル、著者名をメモされた。 それから約六時間後。そろそろアンカレッジ空港で、眼下には白皚々の極地がはてもなくのびている。それを見ていると、反対側の席から森氏が立ってこられたのだ。「さっきの本のことですが、若くして学べば、壮にして為すことあり、壮にして学べば、老いて衰えず、老いて学べば、死して朽ちず、というのがなかったでしょうか?>(黒崎記:岩波文庫 P.162) 「そうですよ。ありますよ!」 と私はおもわず大声を出した。そして「晩録」のその箇所を示してから、起ち上がって握手した。技術者の森氏が、こういう古典を勉強しておられたこと――といよりは、空港での私の話を真剣にうけとめて、機中でもいろいろ考え、「若くして……」の文章をおもい出されて事実を、北極の雪原の上空で確認したということに強烈な感動があったのだ。涙が出た。そして、伊藤君との出会いにも、こういう場面があったことをおもい出したのである。 参考:岡山師友・関西師友協会と私、新井正明氏著『古教、心を照らす』 2022.05.24記す。 |

|

チロルの話 小島直記著『回り道を選んだ男たち』(新潮社)(昭和六十二年二月十五日発行)P.235~249 「若い者が老境に入った人間をいたわる最上の方法は、明日にでもいっしょに山へ入るような話をすることだ」 と松方三郎は書いているそうだ。山登りに無縁であるばかりか、腰間にブラ下げた万歩計が二千歩になると、 「ああ、今日は十日分も歩いたぞ」

巻末の筆者の略歴によれば、一九〇八年秋田県横手市生まれ。一九三一年東大工学部航空学科卒。気象庁測器課長、東大教授(工学部航空学科)を経て現在日大理工学部講師、工博。航空機器および宇宙工学専攻云々とある。 つまり、私よりも十一歳も年長のお方であるはずなのに、驚くほど元気であり、文筆もすばらしい。その生命力を如実に感じさせるのがこの本なのであった。

「一九四一年十月、スイスを旅してアルプスの魅力につかれ、以後四〇余念ヨーロッパアルプスの山をくまなく歩きまわる」 これを年譜的に書くと、 三十三歳のとき、一回。 三十四歳のとき、三回。 三十四歳のとき、三回。 三十五歳のとき、四回。 三十四歳のとき、三回。 四十六歳のとき、ニ回。 五十一歳のとき、三回。 五十二歳のとき、ニ回。 五十五歳のとき、ニ回。 五十八歳のとき、ニ回。 六十一歳のとき、一回。 六十二歳のとき、一回。 六十五歳のとき、一回。 六十六歳のとき、一回。 六十七歳のとき、一回。 六十七歳のとき、一回。 六十八歳のとき、一回。 六十九歳のとき、一回。 七十歳のとき、一回。 七十一七歳のとき、一回。 七十二歳のとき、一回。 七十三歳のとき、一回。 七十四歳のとき、一回。 ということになる。 六十二歳までの山旅のことは『佐貫亦男のアルプス日記』に書かれているそうだが、まだ読んでいない。おもしろいとおもうのは、このアルプス日記を世に問うてから十年の間に、「老プロフェッサーが大いなる反逆精神を胸に華麗なる裏切りを敢行」されたことである。 著者は意外にも、いわゆる「山男」とはちがう。「アルプスでなにをするか? なにもしない。登山は前からできなかったし、このごろはなおさらだ。若いときに重い病気をしたから、とうて体力がゆるさない」 ピッケルもザイルも携行しない。カメラだけの「谷ンおぞき」――「一時間でも二時間でも、この世とあの世の境のような風景を楽しむ。これが私の最高の時間」

西アルプスの反逆。それは人が多くなりすぎたため。「絶対に西アルプスを見飽(あ)きたわけではなくて、自分で独占できなくなったと感じた」から。『たった一人の山』の著者浦松佐美太郎は、「世にも稀な独創家であったしたがって、自分だけしかいない山こそ真の友として本能的に受け入れたのであろう。私は浦松さんに傾倒するがゆえに、その思考を継承する。このような人物は、愛する山と自己以外に、山の理解者を除いて介在を拒否する」 「裏切りは一つの独創」――その「理由は、思いがけない行為だから」、「この裏切り的発想を車のスタイリングへ応用すると、ピニオン・ファリーナ、ジュジャーロのスーパーカーとなる」 「裏切りを悪徳と見なす日本人は、イタリア人のようなデザインを敢行できない」 「三越の岡田社長は、なん人かのブルータスによって裏切られた。ただ当人のやりかたがあまりにも汚なので、世間は裏切りをむhしろ称賛した。それでもかった真の日本的倫理からすれば、悪人に荷担して裏切るよりも、最初から悪人と協力すべきでない。それでも裏切る正当な理由が発見されたら、裏切りはもはや悪と見なされなくなる。問題は、理由が正当か否かであろう」 「もしスイスに天国があるとすれば、それはここ(アーフェルス谷)にちがいないと確信した。真のスイス人天国として、働いて働いてようやく生きてゆける生活、だれも観光などに来ない場所、酷薄で白と黒だけの冬と、夢のように淡い夏が交錯するこの谷がふさわしい。(中略)大ホテルのならぶ土地は、どんなに空気が甘くても、それは見せかけの楽園であって、働いて生きてゆく者の共感は得られない。(中略)客だってよそゆき顔の切り花のようなもので、根がついていない。客が客らしくなるのは、宿の主人と使用人たちの生活水準に近い設備、要するに家庭的なホテルにおいてだけである」 「岩膚の残酷さ、それはチラテラと光って、ソ連創設者レーニンの禿げた頭のようになにか知能犯を想起させる個性がこの谷(ウンバル谷)の特徴であった」 「北チロルでも、東チロルでも、まして南チロルで、その谷と山がもぎたての果物のように清潔な理由は、いきなり村一番の美人娘をなんの予感なしにほんものを眺めるようなものである」

著者は、「金が入るたびにドイツマルクとスイスフランにして、モルモットが餌を穴の中へ運びこむように蓄めている。(中略)私のスイス滞在は毎年一週間以内だから、そんなに多くは要らない。とにかく、アルプスを歩くだけの資金を用意しておけば、あとは自分の健康と、家族になにごともない限り、山靴をはいて成田から出発できる。 「私のアルプスの夢はふくらむ」 「私はこのように書きながら、すこし元気が出てきた。私の筆に刺激を感じた若い読者が、ある日このオジンを縛り上げ、気絶させて車に乗せ、自分たちだけで発見したアルプスへ連れてゆく。着いて意識をとり直した私はみんなに聞く。 《ここは天国ですね。それにしては天使たちの柄(がら)が悪いが》」

このユーモアの快さにニヤリとしない読者はあるまい。ともかく、山にはあまり縁のない人間の心にも、なにかバイブレイトしてくる精神のリズム、情感のみずみずしさがこの本にみちみちている。 ジュネーブの男アンリ・フレドリック・アミエルは、三十九歳のとき、 「年をとることは死ぬことよりむずかしい」 と書いた。そして六十歳で死んだ。 『佐貫亦男のチロル日記』には、そのむずかしい年のとり方の、一つの確かな道標が示されている。 2023.06.11 記す。

|

|

生涯二人の師 小島直記著『回り道を選んだ男たち』(新潮社)(昭和六十二年二月十五日発行)P.257~261 フランスの元大統領シャルル・ド・ゴール(一八九〇~一九七〇)には「傲慢」だという批判がついてまわった。それは陸軍士官学校の生徒時代からだったようである。クラス・メイトによってつけられたニックネームのうち、「シラノ」、「コネタープル(connétable:大将軍)」からもそれはうかがえる。エドモン・ロスタンの戯曲で、辰野隆の名訳もある「シラノ・ド・ベルジュラック」をお読みのお方ならすぐ気づかれるだろう。「シラノ」というニックネームには二つの寓意がある。戯曲の主人公は、文才に恵まれた無双の剣士だが、鼻が非常に巨大であった。気位が高く、いささかでもそのプライドを傷つけるものは容赦なくやっつけた。そこがド・ゴールの尊大さ、傲慢ぶりに似ていたであろうし、さらにド・ゴール自身の鼻も人並以上に大きかったのである。 彼はその容貌で損をした。さらにその態度も尊大をきわめた。そのため、陸軍大学を出るまでに多くの先生に教えられたが、彼はその何人にも心から尊敬を示したことはなく、「師」と呼ぶべき人とはついに一度も出会わなかったのである。 ところが、そういう彼にとって「師」と呼ぶべき人との出会いが生涯に二回あった、と書いているのがジャン・ラクーチュールである(『ド・ゴール』)。それは少佐時代に知ったエミル・マイエル中佐、そして最初の首相時代に知った作家アンドレ・マルロオだったという。

その正統とは、マジノ・ラインに象徴される要塞第一主義である。ド・ゴールはこれに反対し、機械化部隊による機動作戦を主張したのだ。 「マジノ線戦略は、軍事的にも外交的にも保守固定主義だ」 「要塞とは要するに兵力のゲット!」 「動力は、近代の破壊の方法に、速度と行動半径をあたえる。こうして今日の紛争は、過去のもっともめざましい事件をはるかに越える拡がりと運動、奇襲、侵略、追跡などによって、早晩特徴づけられるだろう」

この異端の言説をお偉方は叩きつぶそうとする。 「われわれが要塞地帯を構築しおわったあと、一体どんな冒険を求めて、柵の向う側までのこのこ出ていく馬鹿がいるだろうか」(陸軍大臣) 「フランスの戦略の唯一の目標は、敵の攻撃を破砕すべき北東部の要塞線を≪堅持≫することであり、一方機械化部隊を企画することは、軍隊を分裂させる結果しかもたされないだろう(参謀総長)

だがド・ゴールは挫けない。「何か偉大なことをなしとげるような人々は、しばしば誤った規律などは無視すべきであった」(『剣の刃』)と書いて、ロシヤのセパストポールを独断攻略したペリシェ元帥、ベルギーのシャルルロワから独断退却をしたランルザック将軍、植民地軍の独断作戦家リョテ元帥の例をあげた。また、第一次大戦のイギリス艦隊司令官ジェリコー提督に対する、 「彼はネルソンのあらゆる長所をそなえているが、ただ一つだけ欠けている。それは彼が命令にそむけないことだ」 というフィッシャー卿の言葉も引用した。つまり、「命令違反者」の肯定、というよりは讃美である。「大きく賭けることが勝負師だとすれば、もちろん彼は勝負師だ。しかし彼は対象をはっきり意識しなければ、危険を冒すことをしない」 というフランソワ・モーリヤックの言葉(『ド・ゴール』)もここではいい参考になるだろう。

不遇の異端者ド・ゴールの前にマイエル中佐があらわれたとき、中佐は既に八十歳を越えていた。しかし少しもボケてはいなかった。フランスでは選り抜きの秀才しか入れぬポリテクニーク(理工科大学)で学び、のちの元帥フォッシュとは同期生である。それなのに中佐どまりでおわったのは、彼もまた陸軍では異端の人だったからであった。 ドレヒュース事件のとき、このユダヤ人将校の無罪を信ずる、と公言して、首脳部ににらまれた。大仏次郎も書いたように、これは陸軍ぐるみのデッチ上げ事件であり、その無罪を信じるばかりか、それを公言することは、陸軍に弓を引くことを意味していたのだ。 その上、『軍隊なければ戦争なし』という本を出した。これは挑発であり、造反ととられる。 一九一七年、捕虜になっていた友人のため、収容所長に好感を持たれれば、釈放になるかもしれぬと考えて、ドイツ国民の魂の偉大さを讃美する手紙を送ったところ、途中で検閲に引っかかり、決定的な不信のレッテルを貼られたのである。 しかしすぐれた戦略家であった。そしてド・ゴールに会ったとき、この大きな鼻の後輩のもつ豊かで鋭い資質を看破した。 二人の見解は、老中佐が飛行機に重点をおき、若い少佐が戦車に重点をおく、という違いはあったものの、フランス陸軍の正統とされる要塞固執の否定という根本のところでは一致していた。 老中佐は後輩と真剣に議論を重ね、その機械化部隊創設案のための基礎固めに力をつくしてくれたのである。正統と異端とどちらが正しかったかは、ドイツ機甲部隊の電撃作戦が実証した。しかし、将軍たちはペタン首班のナチ協力政府をヴィシーにつくり、ロンドンから故国に呼びかけるド・ゴールに対して一九四〇年八月二日、欠席裁判で死刑と軍籍剥奪の判決を下した。ド・ゴールは、 「ヴィシーに養生しておられたお年寄りたちは、フランスのために戦いつづけるという罪を犯している人々に対して、刑を宣告させるために時間と情熱を注いでおられます」 とラジオで嘲笑したのである。 参考:以上の記事から、太平洋戦争において、「大艦巨砲主義からの転換が出来なかった日本」について 米国は、日本軍の真珠湾攻撃から空母機動部隊を回避させ、日米戦の末期には、末期には正規空母・軽空母18隻で空母群5つを展開していた。日米の航空機の生産量の差は、1944(S19)年時点で、日本の2.8万機に対し、米国は10.1万機であるとされ、この差が戦局に影響した。ある資料では生産力の差は5:1である。 日本の行った海上作戦においては、航空機が主役を印象付けながらも、列国が転換を図ったのに対して日本は、旧来の考え方を放擲できなかった。惜しまれる。永年にわたって培われた思想を転換することは難しい。有能でそれなりの地位にある航空重視論者が存在していたにも拘らずに。時代を転換させるのは生易しいものではないが。(インタネット記事から)(黒崎記) 2022.04.30 記す。 |

|

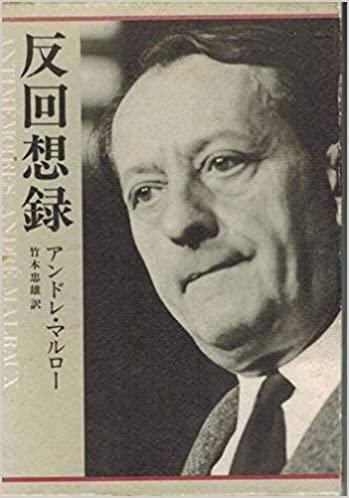

アンドレ・マルロオ――続・生涯二人の師 小島直記著『回り道を選んだ男たち』(新潮社)(昭和六十二年二月十五日発行)P.261~264 シャンゼリゼ大通りから右に入るジョルジュ・サンク通りに、A……というレストランがある。そこのソムㇼエにエデュアル・アルティナンという男がいて、ワインの選定をまかせたのが気に入ったのか、ほとんどつききりでサービスしてくれた。翌日はオンボロのコンバーティブルを運転してパリのあちこちを案内してくれた。その男の話の中で忘れられないのはアンドレ・マルロオについての疑問である。 「あれは本当に自分で書いているのだろうか?」 と彼は言った。その真意はよくわからないが、そのとき私は、《実際のマルロオと、作品の立場とが一致しない》という意味だろう、と受けとった。一九六二年の私の『渡欧日誌』にそう書いたことを今確かめた。 当時マルロオは六十歳でド・ゴール大統領の右腕といわれ、文化問題担当の国務大臣であった。エデュアルの疑問を聞く二年前には、三度目の日本訪問をして、日仏会館の開館式に出席した。そのときブリヂストン美術館を見にきて特にマネーの作品に感嘆し、

と激賞するのを、すぐそばで聞いていた。そして(それはそうかもしれないが、ド・ゴールの右腕ということと、その作品とは、一体どこでつながるのか……)と不審にたえなかったことを思いだす。私はそれまで『征服者』、『王道』、『人間の条件』、『侮蔑の時代』、『希望』などを読んでいた。 去年の秋、ド・ゴール終焉の地コロンペ村の土産物屋で、遺言の刷りものと『コロンペの一週間』という写真集を買ったときも、そのことを思いだした。その写真集は、ド・ゴールの葬式を主題としたもので、葬儀にかけつけたマルロオ(当時六十八歳)の悲痛な顔も出ている。そしてマルロオ自身はその六年後(一九七六年、昭和五十一年)に世を去ったのである。 ところでド・ゴールの伝記を書いたジャン・ラクーチュールは、ド・ゴールには「生涯二人の師」があったといっている。その一人はエミル・マイエル中佐との結びつきは理解しやすい。共に職業軍人であったし、戦略思想に共通性があり、しかもその卓越性を頑迷固陋の上層部ににらまれて不遇だったことまでそっくりである。つまり上層部から見れば「同じ穴のムジナ」だったのだ。 しかし、作家のマルロオとはまったく生きるジャンルがちがっていた。マルロオはド・ゴールより十一歳遅く一九〇一年に銀行支店長の息子として生まれている。一九二〇年ド・ゴールがポーランドで歩兵学校の教官をし、赤軍との戦闘に参加している頃、十八歳のマルロオはパリの怪しげなダンス・ホールから明け方近く女と出てきて、ヤクザとピストルで撃ちあい、左腕に銃弾を受けた。相手はヤクザだが、しかしマルロオもピストルを携行していたというところが語るに落ちるというもので、不良少年としかいいようがない。 ド・ゴールがペタン元帥の副官となるのは一九二五年だが、その前年マルロオはプノンペンの裁判所で懲役三年の判決を受けている。これは密林の中の神殿から石像を盗み出し、アメリカ人に売りつけて大もうけしようとしてつかまったものだ。結局サイゴンの控訴院で禁固一年執行猶予の判決を受け、刑務所入りはしなくてよかった。 ド・ゴールが歩兵連隊長となった一九二八年、マルロオは『征服者』で人気作家となった。以後、その立場は一口にいえば反体制派、コミュニストに親密な左翼、トロツキイの礼賛者、人民戦線派の旗手であった。アルティナンも、そして私もこういう作品をもとにして、ド・ゴールの右翼的政権下で大臣をしているということに戸惑いを感じたわけである。 しかし、マルロオは第二次大戦中に大きく変わったようである。一九三九年の独ソ不可侵条約を機にコミュニストと絶縁し、戦車兵として従軍。フランスの敗戦とおなじ日に負傷して捕虜となった。しかし、収容所を脱走してレジスタンスに加わり、「ペルジエ大佐」というなでアルザス・ロレーヌ旅団を指導した。 フランスのレジスタンスには「M・L・N」(民族解放運動)と「F・N」(国民戦線)の二派があり、後者は共産党の一組織と化していた。一九四五年一月パリで「M・L・N」の第一回全国大会が開かれた。このとき、左派は「F・N」との連合を主張した。そのねらいは、合同によって共産党、社会党、労働組合を基盤とする新党をつくり、生産手段、銀行、原料資源の国有化によってフランスにソビエト的社会主義体制を実現させることにあった。 戦闘服を着て出席したマルロオは、これに反対する演説を行った。すなわち「M・L・N」を国民運動として政党から離れたものにしておくべきだ、というのである。その演説は人びとを動かし、共産系の提案は三六九票中一一九表で否決、マルロオの動議は二五〇票で採択されたのである。 「『MLN』の内部の動きについては、ド・ゴールは当然注目していたろうし、マルロオの演じた役割についてもある程度知っていたろうと推定される。ド・ゴールがマルロオと会う気になった理由の一つが、おそらくそこにあった」 と書いている(『評伝 アンドレ・マルロオ』)。 その年五月七日ドイツは降伏し、戦争は終わった。六月「M・L・N」は分裂し、マルロオは脱退した。ブウローニュのヴィクトール・ユゴー街一九番地の彼の家に軍用車がとまって、 「ド・ゴール将軍がフランスの名のもとに、あなたが将軍を助ける気持をおもちかどうか、たずねておられます」 と使者がのべたのはこの頃である。

「ダボール、ル・パッセ……」 (黒崎記:d'abord(まず最初に)passe) といった、とマルロオは書いている(『反回想録』)。つまり、まずマルロオ自身にその過去の説明を求めたわけで、これは不信感のあらわれ。「師」との距離は無限に遠かった。やがてマルロオはド・ゴール内閣に入るが、これでもまだまだ「師」との距離は無限に遠いのだ。 2022.04.30 記す。 |

それから二十四年して、中央公論社からの文庫本として『回顧録』上巻(五十二年十二月)が、つづけて五十三年一月に下巻が出版された。

それから二十四年して、中央公論社からの文庫本として『回顧録』上巻(五十二年十二月)が、つづけて五十三年一月に下巻が出版された。

プロの岩佐銈六段(当時)に四子で中押勝ちした対局譜(大正十三年)は、『犬養木堂伝』下巻(昭和十四年刊)にのっているが、つい最近小林光一九段は、その著『小林流必勝置碁(四子局)』の中で解説(一四九頁以下)し、「風格、技倆ともすぐれている」、「現代なら名誉九段をさしあげるくらいの力」と賞めている。

プロの岩佐銈六段(当時)に四子で中押勝ちした対局譜(大正十三年)は、『犬養木堂伝』下巻(昭和十四年刊)にのっているが、つい最近小林光一九段は、その著『小林流必勝置碁(四子局)』の中で解説(一四九頁以下)し、「風格、技倆ともすぐれている」、「現代なら名誉九段をさしあげるくらいの力」と賞めている。

演説のこういう今日的現象にたいして鋭い分析を加え、なぜ、どのようにして軽視されたか、それが何を意味するかを論じた書物が出た。岩見隆夫著『演説はどこへ』(潮出版社)である。

演説のこういう今日的現象にたいして鋭い分析を加え、なぜ、どのようにして軽視されたか、それが何を意味するかを論じた書物が出た。岩見隆夫著『演説はどこへ』(潮出版社)である。

つぎに注目されたのは大正はじめの第一次護憲運動のときである。内大臣からまた総理大臣にもどった桂太郎を弾劾するその演説の模様は、たとえば前田蓮山が『歴代内閣物語』上巻(時事通信社)で活々とのべている。

つぎに注目されたのは大正はじめの第一次護憲運動のときである。内大臣からまた総理大臣にもどった桂太郎を弾劾するその演説の模様は、たとえば前田蓮山が『歴代内閣物語』上巻(時事通信社)で活々とのべている。

その十年後、博文館から『現代名士の演説振』という本が出た。これは筑摩書房刊『明治文学全集』第九六巻『明治記録文学集』におさめてあるので、今日でも読むことができるが、速記者小野田亮正(翌雨)が、政治家、社会主義者、教育者、文学者等名士六十四人の演説態度を、舞台裏から「公平に、率直に忌憚なく」批評したものである。

その十年後、博文館から『現代名士の演説振』という本が出た。これは筑摩書房刊『明治文学全集』第九六巻『明治記録文学集』におさめてあるので、今日でも読むことができるが、速記者小野田亮正(翌雨)が、政治家、社会主義者、教育者、文学者等名士六十四人の演説態度を、舞台裏から「公平に、率直に忌憚なく」批評したものである。

太田俊穂著『無声映画時代劇の青春』(大和書房)という本が八年前に出版されている。私はこのほど盛岡市に講演にいき、岩手放送社長の著者から贈られて初めてこのことを知った。

太田俊穂著『無声映画時代劇の青春』(大和書房)という本が八年前に出版されている。私はこのほど盛岡市に講演にいき、岩手放送社長の著者から贈られて初めてこのことを知った。

松隈俊子著『新渡戸稲造』は、当時の学生後藤隆之助の、

松隈俊子著『新渡戸稲造』は、当時の学生後藤隆之助の、

中野好夫は、全寮委員会の議決について、

中野好夫は、全寮委員会の議決について、

鵜崎鷺城(一八七三~一九三四)、明治六~昭和九)の『薩の海軍・長の陸軍』(筑摩書房、明治文学全集第九十二巻、『明治人物論集』)もそいう本である。

鵜崎鷺城(一八七三~一九三四)、明治六~昭和九)の『薩の海軍・長の陸軍』(筑摩書房、明治文学全集第九十二巻、『明治人物論集』)もそいう本である。

この本の中で、「演説」にちなむエピソードが二つ出てくる。一つがリンカーンの話(第一話、アメリカ海軍とファラガット提督)で、二つ目が八代六郎の話(第二話、日清・日露戦争から第二次世界大戦までの日本の歩み)に他ならない。

この本の中で、「演説」にちなむエピソードが二つ出てくる。一つがリンカーンの話(第一話、アメリカ海軍とファラガット提督)で、二つ目が八代六郎の話(第二話、日清・日露戦争から第二次世界大戦までの日本の歩み)に他ならない。

この一年十ヵ月におよぶ長旅の実情を伝えてくれるのが、久米邦武編『特命全権大使米欧回覧実記』である。

この一年十ヵ月におよぶ長旅の実情を伝えてくれるのが、久米邦武編『特命全権大使米欧回覧実記』である。

※参考:以上の記述は、福原麟太郎著『人生十二の知恵』(講談社学術文庫)P.131~141 にある。

※参考:以上の記述は、福原麟太郎著『人生十二の知恵』(講談社学術文庫)P.131~141 にある。

それが単なる道案内でないのは、たとえばキャンティの話が示している。「キャンティとは、一醸造会社の製品を示すめい称ではない」、「フィレンツェとシエナの間に横たわる丘陵地帯をキャンティと呼ぶ」、「そこで産する葡萄酒はすべてキャンティ酒」と説明するうちに、十五年来の疑問、「彼は飲めるクチであったのかどうか」を披露する気になる。ある人は、マキアヴェリは体質的にアルコール分をうけつけないタイプではなかったか、といったことがある。

それが単なる道案内でないのは、たとえばキャンティの話が示している。「キャンティとは、一醸造会社の製品を示すめい称ではない」、「フィレンツェとシエナの間に横たわる丘陵地帯をキャンティと呼ぶ」、「そこで産する葡萄酒はすべてキャンティ酒」と説明するうちに、十五年来の疑問、「彼は飲めるクチであったのかどうか」を披露する気になる。ある人は、マキアヴェリは体質的にアルコール分をうけつけないタイプではなかったか、といったことがある。

ここまで書いてくると、遠藤周作の傑作『侍』(新潮社刊)の中の「西」と「元修道士」の対話をおもきだす。

ここまで書いてくると、遠藤周作の傑作『侍』(新潮社刊)の中の「西」と「元修道士」の対話をおもきだす。

と悦に入る出不精の私にとっても、山についてかれこれ書いてある話を読むことは非常に楽しい。この夏は、『佐貫亦男のチロル日記』(山と渓谷社)という本で、じつに楽しいおもいをさせてもらった。

と悦に入る出不精の私にとっても、山についてかれこれ書いてある話を読むことは非常に楽しい。この夏は、『佐貫亦男のチロル日記』(山と渓谷社)という本で、じつに楽しいおもいをさせてもらった。

傲慢さを憎まれた彼は、エリート・コースの陸軍大学を出ているのに、評点「B」が災いして昇進が遅かった。大尉を九年、少佐を五年、中佐を六年やらされた。ただ見落してならぬことは、その間に彼がじつにユニークな戦略思想を築きあげていたことである。ただ彼にとって不幸であり、逆説的にいえば栄光のしるしであるのは、その考えが、当時のフランス陸軍においては異端とされたものだった。つまり彼は、バカでかい鼻で損をし、尊大な態度で損をし、さらにその異端の言説で損をしたことになる。

傲慢さを憎まれた彼は、エリート・コースの陸軍大学を出ているのに、評点「B」が災いして昇進が遅かった。大尉を九年、少佐を五年、中佐を六年やらされた。ただ見落してならぬことは、その間に彼がじつにユニークな戦略思想を築きあげていたことである。ただ彼にとって不幸であり、逆説的にいえば栄光のしるしであるのは、その考えが、当時のフランス陸軍においては異端とされたものだった。つまり彼は、バカでかい鼻で損をし、尊大な態度で損をし、さらにその異端の言説で損をしたことになる。

「戦車も飛行機も将来の戦争の与件を変えるものではなく、国民の安全は、要塞構築のみにかかっている」(ペタン元帥)

「戦車も飛行機も将来の戦争の与件を変えるものではなく、国民の安全は、要塞構築のみにかかっている」(ペタン元帥)

「貴館の最高の宝はセザンヌとマネーであるが、セザンヌは探せば他にあるけれども、マネーはまことに少ない。特にパステルの《メリー・ローラン》は、マネーが日本風の平面描写において厚味を出す技法を追求した時代のもので、この種のものとしては世界最高のものといってよく、世界中探してもこれほどの作品はあるまい>

「貴館の最高の宝はセザンヌとマネーであるが、セザンヌは探せば他にあるけれども、マネーはまことに少ない。特にパステルの《メリー・ローラン》は、マネーが日本風の平面描写において厚味を出す技法を追求した時代のもので、この種のものとしては世界最高のものといってよく、世界中探してもこれほどの作品はあるまい>

マルロオが会見場所に指定された陸軍省にいくと、ド・ゴールはまず椅子をすすめたあと、

マルロオが会見場所に指定された陸軍省にいくと、ド・ゴールはまず椅子をすすめたあと、