| ★習えば遠し | 第1章 生活の中で学ぶ | 第2章 生きる | 第3章 養生ー心身 | 第4章 読 書 | 第5章 書 物 |

| 第6章 ことば 言葉 その意味は | 第7章 家族・親のこころ | 第8章 IT技術 | 第9章 第2次世界戦争 | 第10章 もろもろ |

SOME BOOKS

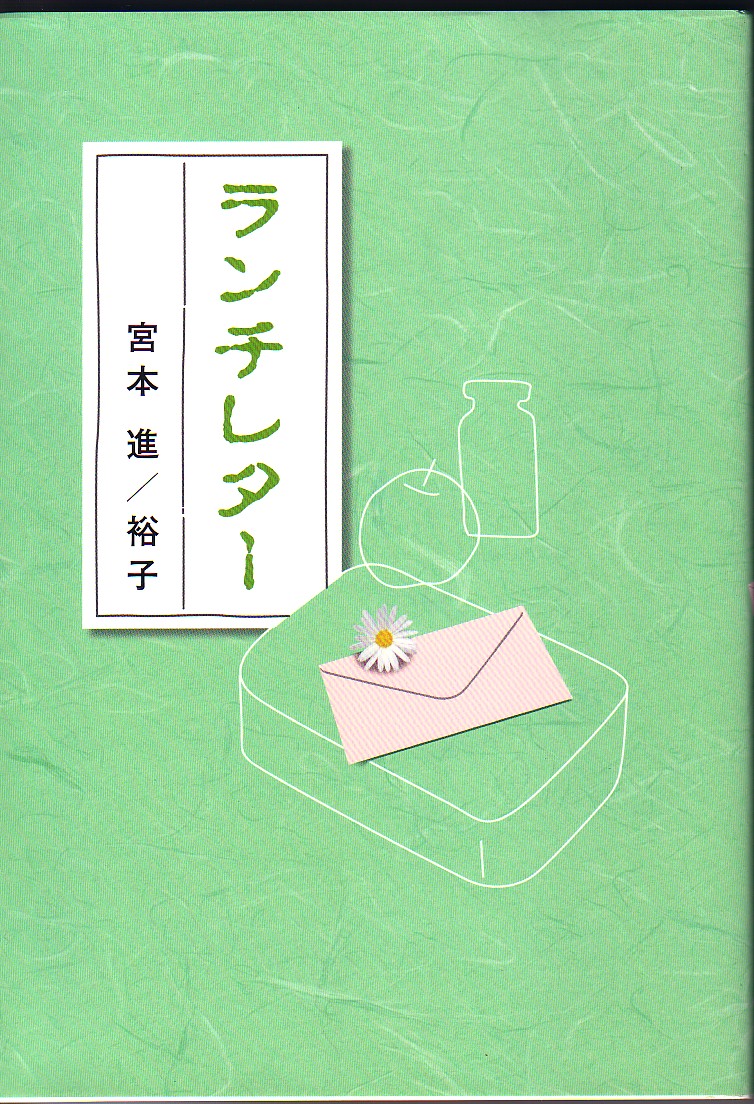

宮本 進/裕子著作『ランチレター』を紹介します。 この本のはじめに宮本進先生が出版された動機を書かれています。 お弁当を作るのは、土曜日と試験中や給食のない日くらいです。いつもきれいに食べてくださり、お弁当箱を洗ってあるのには感心していました。ある時から牛乳と果物を添えることにしましたが、それを職員室の冷蔵庫へ入れて、食べるのを忘れることもあるようでした。そこで紙片をしのばせることにしました。 初めの頃の紙片は捨てていましたが、ある時から、手元にのこしておりました。私は日付も記入してないのですが、進さんがサインをして日付・時刻を記入しておられた。 六十二年三月頃、大体の日付順に並べてみました。時候がほとんどですが、何だか宝物のように思えました。しかし、ノートに残すようになると、少々作意が感じられるのは否めません。

メモ紙は進さんが「社(やしろ)」で勉強していた頃のもので、数式等が透けて見える紙片の裏側を使っています。進さんの身支度中に書いたものです。

裕子

▼いつの頃か、弁当の中に紙片が添えてあり、牛乳と果物を食べること、弁当箱を忘れずに持ち帰ることや、自然の移り変わりなどが簡潔に書かれていた。返事は不要のことであったが、つれづれなるままに書いたものが、残されていた。

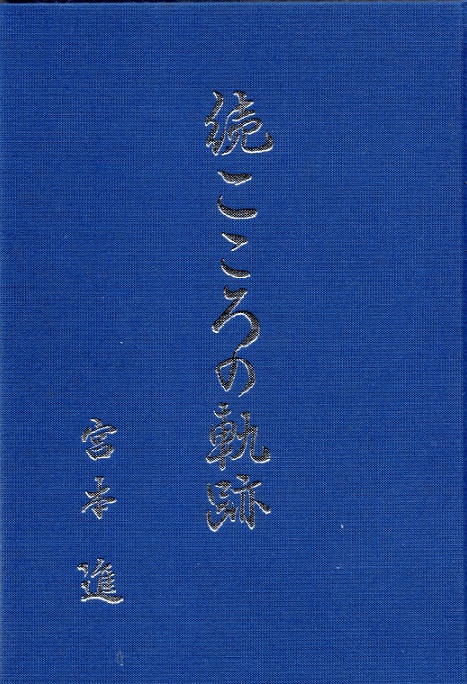

『続こころの軌跡』を出版しようとしていたとき、加計学園相談役・岡山理科大学講師山本正夫先生が、弁当の中に添えられていたこの紙片に目を留めてくださり、「是非、一冊のご本にしなさい」と、お勧めくださった。そこで、とりあえず『続こころの軌跡』の中に数編を載せることにしました。 ところが、この本を読んでくださった方々から、ランチレターを「もう少し読みたい」との有り難いお言葉をいただき、妻と相談し、出版することにした。 平成十六年三月 進 ★先生から巻頭の文章を依頼されて、次のような文章を書かせていただきました。 この本の原稿を読ませていただき、「心の深い所で一致する」ご夫妻の結びつきの深さがすべてこの言葉に述べられているとかんじました。 思いだしたのはギリシャ哲人の言葉でした。そして読み終わるまで頭から去ることができない内容でした。 “Love is the re‐union of the two fragments of one soul.”(ギリシャ哲人の言葉) 「愛は一つの魂の二つに分かれたものを再び一体化する」(黒崎訳) 「お互い心の深い所で一致するものが見いだせるからだろ思います。」(ページ一三八)と、書かれている文章に出合った時、この言葉に通ずるものを感じ、かねてご夫妻の言動に接している私の心は共鳴いたしました。 奥さんの短い文章に、先生の考えを述べる、といった形式で構成されていますが、日常のお二人の生活での対話が拝察されます。 ご夫妻がそれぞれ短い文に自分の考えを凝縮させて、奥さんが「ご主人の弁当をつくらせてもらう」(随所に述べられている)感謝の念、そして四季折々の思い、考えを書かれた先生へのレターは、先生に心静かな時間を与えられ、先生も弁当の味と同時に人生の味の意義を考えて誠実に対応しておられる。 ご夫妻の文章の裏付けになるのは「見る、聞く、読む、そして考える」といった真摯な学習態度であり、日常の人間形成の究極への向上心である。その表出そのものであるとおもいます。 円運動は出発点から一周すると元の点に帰る。しかし、ご夫妻の知恵を求めて精進の姿勢、哲学する心が、歳をかさねるごとに円熟度を増し、求める真理を目指して螺旋階段を上っておられる様子が、よみとられます。 読まれる方々は自分の生き方の示唆を受け取られると確信しています。 ▼私は以前、高校に勤めていた時、次のようなことを文章にしたことがあります。 お弁当三話 その一 十人の中学生のお母さんが材料はまったく同じもので弁当を作り、中学生に自分のお母さんが作ったものをあてさせるテストをした。十人中九人あたった。ご飯の上にかける海苔の様子、ウインナソーセージを切った形・焼き方、おかずとご飯の間仕切り方、塩鮭の使い方などで判断していた。 その二 高校生の昼食は大別して、学校食堂を利用するものと、家から弁当を持参するものとの二種類である。昼食時、家庭弁当の生徒は落ち着いてそれを開き、和やかな顔でいただいている。授業中の態度・行動も物静かで、情緒が安定して、交友関係も良い。 Tさん「奥さんに一度もお会いしていませんが感心しています」 Kさん「なぜですか?」 Tさん「お弁当がすばらしい・・・。よろしくお伝え下さい」 子供たちも大人に負けないくらい観察していると感心させられる。お母さんの手間をかけた弁当は感情を反映して、子供の行動・性格・交友にまで良い影響を与えている。 家庭弁当でさえも以上のような影響があると感じていましたが、奥さんのようなランチレターまではいかないとまでも、お母さんが一言でも何か書き添えてたものがあると、どれだけ生涯にわたって良い種が生徒の心に蒔かれるだろうか、と。 ▼この巻頭の言葉の結びとしてかきそえます。 もう一度結婚するとしても、やはり君を選ぶ、と思います。お互いに元気で長生きしたいと思います。 (ページ九九)

ご夫妻の精神的なつながりを如実にご想像いただけるのではないでしょうか。

平成十六年四月 黒崎 昭二

ヒルティ『眠られぬ夜のために 第一部』(岩波文庫) 「ヒルティの生涯と著作」について草間平作氏(訳者)が書いている。P.378 ヒルティは一八五七年に、ヨㇵナ・ゲルトナーと結婚した。彼女はドイツの名門の出で、その父は早死をしたボン大学の国法学者グスタフ・ゲルトナーであり、その祖父には有名なプロシャの法律家、枢密顧問官ジーモンがあり、また彼女のな付け親は、愛国者、政治家、詩人としてひろく知られたエルンスト・モーリッツ・アルトンであった。彼女はきわめて幸福な四十年の結婚生活ののちに、夫に先立つこと十二年、一八九七年に死去した。夫人がどんなに才徳兼ねそなえた立派な女性であったかは、またヒルティがどんなにこの夫人を愛しかつ尊敬したかは、彼の言葉からハッキリ知ることができる。 「もし来世というものがあるならば、私は私のものであった一人の女性のほかには、かって地上で相識ったどんな人とも、無条件に、そして切実に再合したいとは思わない。これは彼女が私の最善の本体の一部を形づくっていたことの証拠であって、彼女の死後、この本体はもはや完全でない」。 また夫人解放の可能性を信ずる勇気を得、婦人参政権運動に同情し、そのために尽力するようになったのも、主としてこのすぐれた夫人の生活を知ったからだと、彼自身告白している。 宮本 進先生の奥様にたいする言葉を思い、追加しました。

私もひとこと まずもって、 宮本先生と同様、私も、ご尊敬申しあげている黒崎昭二先生が、巻頭に、すばらしいお言葉をお贈り下さっている上に、私ごときが、あえて駄文をもって、紙面を穢すの愚を、お許しいただきたいと思います。 宮本先生と私が、曹源寺での「日曜坐禅」をご縁に、黒崎先生から、ご指導ご交誼をいただくようになって、早くも十余年になるでしょうか。 海軍兵学校在籍中に敗戦を迎え、戦後は、高名な某大企業の研修所長等をご歴任。その後も乞われるままに、教壇に立って、直接生徒やその父母をご指導なさっただけに、そのご体験とお話から、多くの教訓をいただいています。 その黒崎先生は、この本の原稿を目になさって直ぐさま、 「愛は、一つの魂の二つに分れたものを再び一体化する」 という、ギリシャの哲人の言葉を、思い出されたとのこと。 私は、宮本先生が第二作『続こころの軌跡』を草稿されていた頃、先生のお宅で、ふとしたことで、ノートに貼り付けられていた小紙片に目がとまり、「これこそは、まさしく散文による相聞歌だ」と、呟くと同時に、「これは、この本とは別に、第三作として、是非ともお纏めください」と懇願しました。 ことさら申し上げる必要もございませんでしょうが、相聞歌とは、万葉集などにありますように、親しい人が、心情を通じ合うために詠んだ短歌や長詩です。親子や兄弟の間などの場合もありますが、多くは、男女間の愛情に関するものが中心となった贈答歌です。 今世紀初年の半ばだったと記憶していますが、我が国の年間の結婚と離婚の数字が、新聞紙上に報じられました。まさか?といぶかりながら、それでもと思い、電卓で比率を出して驚きました。丁度「三対一」、年間の結婚を一〇〇として離婚が三三で、いまだもって、信じ難いだけに、この本を待望していました。 ご夫妻のお出会いについていは、『続こころの軌跡』(ページ五)に、高梁市立巨勢中学時代、(昭和四十三年四月~昭和四十五年・二十六歳~二十八歳)の記録として、次のように記されています。

ここで家庭・美術を教えに来ていた産休代員と知り合うことになり、当時の福本菊男校長、若林正憲教頭、吉岡 章前校長先生方の仲人で、結婚することができた。私は二十八歳、家内は二十三歳であった。 その後十六年を経た昭和六十一年から、平成十年までの十三年間に亘る、この相聞歌にご興味を覚えられますならば、『こころの軌跡』ならびに『続こころの軌跡』を、直接、ご本人に要望くださるよう、お勧めします。無論、無償のはずで、手もとにあるだけは、喜んで進呈してくださるでしょう。その二冊の中に、ランチレターの源泉を発見なるものと、確信してやみません。 平成十六年四月 山本 正夫 |

|

私は日記を書き続けている。気力が充実しているときは日記も気持ちよくかけて、内容も明るい。反対に気分が滅入っているときとか健康に不安があるときには精神状態がそのまま反映されて暗いものになっている。ひどいときは書くのを忘れることさえある。

▼ノイローゼに罹った人たちの療法のひとつに「日記指導」が取り上げられている。「生活の発見会」が森田精神療法を理論的な基礎として採用している。内容は不安・悩みに取り付かれてこの会に入った人が先輩の会員に自分の書いた日記を提出すると早速、赤ペンで書かれたコメントが戻る仕組みになっている。この会に入って不安を解消できた人がたくさんいるようである。

▼書くことは勿論のこと何もすることもできなくなるまでに心が弱まることさえある。自分では仕方のない不安材料だけを繰り返し思って沈んでいる。こんなときこそ自分の精神状況とか毎日の生活での出来事を書き始めれば心は徐々に安定回復に向かう。自分を奮い立たせるために日記を書いている人もたくさんいると思う。ハガキ通信、一年続きました。

昭和六十三年十月一日

|

|

年の瀬に関係した祭書の話しを紹介します。毎年の年末、一年中に得た書物を祭壇にそなえ、友人と詩をつくりあって祝福した人がいます。 ▼中国の清時代の黄丕烈(一七六三~一八二五)がその人です。彼は科挙試験合格者(現在の日本では国家公務員試験一種の行政職合格者に相当)であったが役人にならず書物きちがいとして一生を送りました。彼は中国の書物の古版をあつめるばかりでなく、そのあるものをもとの版式どおり復刻した人であり清朝の蔵書家として第一人者でありました。蔵書家である友人たちが集まり、書を祭り、詩作をし、古版をひもときながら年末のひとときを過ごした様子をおもうと最高の贅沢を楽しんでいたようににおもえてきます。できればこんな余裕を持ちたいものです。 ▼私も十二月には一年間の日記を調べながらその年に買った本の書名、購入月日だけをリストアップしています。本との出会い、その本とのつき合いなど人間関係に似ているように感じられます。積極的に本に打ち込めば打ち込んだだけ応えてくれるようです。 ※関連:黄丕烈 昭和六十三年十月一日 |

|

〚荘子〛 福永光司著(朝日新聞社)昭和31年2月10日 第一刷 昭和39年第3刷が私の手元にある。ちょうど約半世紀の昔に買ったものであろう。わずかな書き込みと傍線が引かれているところから、一度は目を通したと思える。 ▼今回、2度目、この本を読むことになった。前書きから少しずつ読み始める。私が先生の本をどれほど読めるかわかりませんが、自分なりに読みいと思っています。 この戦争の終盤に海軍の生徒であった私には、多くの先輩が学業を放棄し戦地に赴き、死と対面されたかたがたの心情に量り知れない共感を覚えるものです。 「私は戦場の暗い石油ランプの下で、時おり、ただ『荘子』をひもときながら、私の心の弱さを、その逞しい悟達の中で励ました。明日知れぬ戦場の生活で、『荘子』は私の慰めの書であったのである。」とかかれている。私は先生にとっての『荘子』の研究が、いわゆる学窮的知識が生きる智慧まで高められたられたのでないかと感じます。 ▼『修証義』に述べられています「無常たのみ難し、知らず露命いかなる道の草にか落ちん、身已に私に非ず、命は光陰に移されて暫くも停(とど)め難し。」と述べられています。現在、難病に苦悩されている人、また家族の方々も、またこの著作で少しでも何かを見つけられるのではないでしょうか。 このあとがきで私が特に共鳴したところは太字の赤色にしました。

福永光司『荘子』 あとがき 私がシナ哲学に興味をもち、この学問を専攻しようと決心したのは、『荘子』という書物のあることを識ってからであった。だから私は、この書物がなかったならば或はシナ哲学など専攻しなかったも知れない。 然し私にとって『荘子』は私の学問研究の対象であると共に、それ以上のものでもあった。 私は昭和十七年の九月に大学を卒業したが、卒業と同時に兵隊に徴集され、約五ヶ年間の軍隊生活を私の青春を過ごした。そして太平洋戦争も末期の玄界灘を渡り、東シナ海を越え、大陸の戦場で絶望的な戦いを彷徨したが、生来強健な私の肉体は、“臂(うで)をその間に攘(ふ)った支離疏(しりそ)の幸運にも恵まれず、生来怯懦な私の精神は、“妻の死を前にして盆を叩いて歌った荘子”の諦観にも程遠かった。

私は今思い出しても恥ずかしいほどの蒼ざめた恐怖を輸送船に載せて内地を離れたが、その時、私が嚢底(のうてい)に携(たずさ)えて海を渡った書物は、『万葉集』と、ケルケゴールの『死に至る病』と、プラトンの『バイドン』と、この『荘子』であった。

私は戦場の暗い石油ランプの下で、時おり、ただ『荘子』をひもときながら、私の心の弱さを、その逞しい悟達の中で励ました。明日知れぬ戦場の生活で、『荘子』は私の慰めの書であったのである。 終戦に一年おくれて再び内地の土を踏んだ私の生活は、荒れ果てた祖国の山河よりも、なお荒涼としていた。然し私は、もう一度学究としての道を歩こうと決意した。再び郷里を離れるという私を見送って、年老いた父が田舎の小さな駅の冬空のもとに淋しく佇(たたず)んでいた。私はその淋しい姿を去り行く汽車の窓に眺めながら、

学問とは悲しいものだと思った

父の死と共に始まった京都から大阪への高校勤めは、健康に恵まれた私にとっても楽(らく)なものでなかった。然し沿線に立ち並ぶ家々や打ち続く森や林を尻目にかけながら、ごうごうとひた走る急行電車の四十分は、私の心に何か爽(さわ)やかなものを感じさせた。それに若い世代の溌剌とした夢と希望が、私の喪われた青春を蘇(よみが)えらしてくれた。私は与えられた境遇の中で、自己の道を最も逞(たくま)しく進んでゆくことを考えた。荘子の高き肯定には遠く及ばぬながらも、私の心には何か勇気に似たものが感じられるようになった。 私にとって『荘子』は、精神の不屈さを教えてくれる書物でもあったのである。 私のこのような『荘子』の理解が、十分に正しいという自信は、もとよよりない。然し私の理解した『荘子』を説明する以外に、如何なる方法があり得るというものであろうか。字句の解釈や論理の把握で、誤りを犯した部分は人々の教えによって、謙虚に改めてゆきたいと思っている。ただ然し私としては、私のような『荘子』の理解の仕方もあるということを、この書を読まれる方々に理解して頂ければ、それで本望なのである。そしてもし、死者というものに、生者の気持ちが通じるものならば、私は没(な)くなった父にこの拙い著作を、せめてものお詫びとして、ささげたいと思う。 昭和三十年十月一日

洛東北白川の寓居にて、

福 永 光 司

|

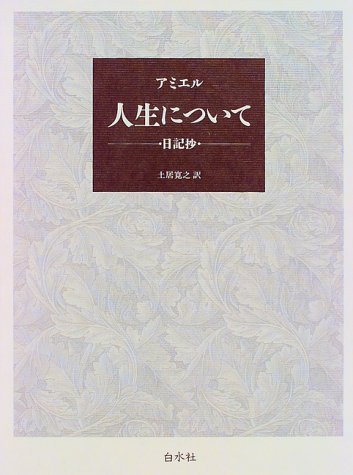

この本の復刻版(白水社)から 訳者あとがきの終わりの部分に私は引かれる。 ▼私にとって、アミエルの『日記』は、そして岩波文庫の、あの河野与一訳の八冊本は生涯忘れることのできない本である。昭和十五年のはじめから昭和十八年の八月まで、私は中国の山西省の奥深い山地を一兵卒とし、下士官として転戦したが、その間私が肌身離さず持って歩いたのが、この八冊の岩波版のアミエルであったからだ。 たぶん私は、慰問袋に入れて一冊一冊と送ってもらったものと思う。しかし最後には八冊になってかなりやっかいな荷物になったが、この本だけは捨て去るにしのびなかった。日々死の危険にさらされている、というほどに緊迫した生活の連続だったわけではないが、希望のない生活の連続だったという点では、あの三年半の私の心を慰めてくれたものが、この苦渋にみちたアミエルの本であったということは、いま考えてみるとおかしな気がするが、おそらく私は毒をもって毒を制したのであろう。

▼いま私の机上には、二十数年前に、私といっしょに中国の山地を走り回ってくれた、ぼろぼろになった岩波アミエルの八冊本が載っている。隊長の携帯許可印も薄れてしまった。私は青く澄みきった中国の空の下でおこなわれた戦闘の日々を思い出しながら、感慨にふけっている。

▼福永光司『荘子』 あとがき と同じく、先の戦争で戦った学究の人たちが戦闘にあり、なんどきでも生死にさらされながら自分の学問に打ち込んでいた諸先輩の生き様には、平和な時代に生きている私に表現のできない畏敬の念にとらわれる。 私は本を読むときには、「まえがき」とか「あとがき」また、解説などほとんど読まずに本文だけを読んでいた。著者の意図、内容を知るためにもできるだけこれらを読んで参考にするのがよいと、現在は感じている。 参考:アミエル

★土居 寛之(どい ひろゆき、1913年12月17日 - 1990年8月6日)は、フランス文学者。 大分県杵築出身、東京生まれ、1939年東京帝国大学仏文科卒、1944年外務省嘱託、1950年埼玉大学助教授、1963年東京大学教養学部教授、1967年東洋大学教授、1970年福岡大学教授、1985年退任。 父は杵築町長を務めた土居寛申(ひろみ、1882-1965)。 サント=ブーヴ、アミエルなどを研究し、東大仏文科で立花隆にアミエルを教え、立花が「四十近くまで童貞なんてことがあるもんでしょうか」と問うと、「そりゃ、ありますよ」と答えたという。 平成十九三月二十一日 春の彼岸の日 |

|

編 者 寺田精一 『慈雲尊者 十善法語抄』 序 森 信三 日本仏教の素地は、一応、奈良・平安の二期に為されたとはいえ、やがて天台・真言の二教に開花したともいえようが、しかしそれが真に「日本仏教」として結実するに至ったのは、鎌倉期に入り道元・親鸞・日蓮等という巨匠の輩出によって、真にその結実を見たと云うべきであろう。同時にこのような見方は、多少とも日本仏教に関心をもつほどの人なら、ほとんど何人も異論なき処といえるであろう。 だが、如上の一般的見解に対して、多少とも異論とも云うべき見解があるとすれば、それは梅原猛氏などが、弘法の偉大さとその独創性を力説するのと、今一つ柳宗悦氏が、一遍の信仰が親鸞から更に一歩を進めたたと云える点を力説されるが如き、いずれもそれゞ独自の創見として傾聴に値いすると云えるであろう、しかし日本仏教を真に大観する時、如上鎌倉仏教を以って、日本仏教の一応の結実と見る見解は、大観的には何人もほゞ異論なきものと言ってよく、それに対しては私自身といえども根本的には何ら異論を唱えようとするわけではない。 だがそれにも拘らず、私としては如上の見を以って、日本仏教に対する真に十全な考えとして、何らの異論も無きかというに、必ずしも如上を以って、間然する処なきものとはし難いのである。ではその外に一たい何を言おうとするかと自らに問うことにより、私としてはその真価の未だ一般的には認識せられるに至っていない今一人の巨人を、日本仏教史上最後の巨人として提起せざるを得ないのであり、これぞ他ならぬ葛城の慈雲尊者その人に他ならない。 では、何ゆえ如是の言を為すのであろうか、それは一言にして尊者こそは、日本仏教最後の集大成者と云うべき人だからである。なるほど、道元にしても親鸞にしても、はた又日蓮にしても、日本仏教の最盛期たる鎌倉仏教の巨匠として、そこにはそれゞ空前の絢爛たる宣教の開花が見られ、随ってこれらの人々は、それゞの宗派の開祖として立宗開教が為され、今に到るもそれゞ宗派の団結力によって、それが維持せられてある現状であろう。 然もそれらの宗派は徳川時代に入るや、徳川期は周知のように儒教時代であって、民族の英俊は挙げて儒教に没頭し、為にあれほど盛んだった鎌倉仏教も、今や一部少数の英俊を除いては――例えば白隠ないし蓮如の如き――寥々として見るべきものなく、いたずらに各宗派の残骸の中に、同党異伐に明け暮れていたのである。然るにこのような仏教の極度の衰退期に起って、日本仏教の最後の集大成をを試みたというよりも、むしろ真の眼睛を点じたものこそ、実に慈雲尊者その人に他ならぬのである。しかも尊者がこのような歴史的偉業を果遂せられたのは、尊者が享保の生まれであって、徳川の中期に出現せられたという因縁も、その一因と云えるであろう。 以上極めて粗略な概観によって、一応尊者のわが国仏教史上に占めるべき位相を大観したのであるが、では一歩を進めて、尊者の仏者としての特色は一たい何れにあるというべきであろうか。この点に関して私はかって言うたことがある。それは今道元、親鸞、慈雲の三大巨匠が、現代という時代にもし生きていられたとしたら、私は一たいどの人に弟子入りするであろうか――との問いである。それに対して私は、色いろと思案し尽くたあげくのはて、遂に慈雲尊者の膝下に参ずるであろうと。 ではその故如何というに、道元の道は周知のように「只管打坐、以って仏になるべし」とせられ、また親鸞は「わが身を地獄一定の身と観ずることによって仏に救わるべし」というのである。然るに私自身は凡愚の一人として、道元の高きに従いえず、さりとて、又親鸞の深さにも到り得ずして結局、「人と生まれた以上はせめて人間らしい人になれよ>と教えられた慈雲尊者の大慈悲の前に首を垂れるのである云々と。 同時に今一つわたくしは、道元の「正法眼蔵」を以って一箇絶大な水晶球――「一顆の名珠」が天高く浮んで白雲の悠々たる去来を映すものとすれば、慈雲の主著「十善法語」はかかる絶大なる水晶球が、地上三尺の高さまで下降して、人畜草木等はいうに及ばず、地上に匊匐しているみみずや蟻の姿なども映じているにも比せられようか。しかもわたくしが如是の大胆極まる比喩をあえて為し得るのは、ひとえに両書の表現に宿るいのちの格調の高さによるものである。 慈雲尊者について言うべき事はこの他にも多々あるが、今はそれらについて言うべき場処ではあるまい。よってここには、端的にこの書について一言するに止どめたい。それというのも尊者には全十九巻に上る「全集」があるが、しかし「梵学津梁」一千巻を除き邦文の著述としては、「十善法語」が主著たることは何人も異論なきところである。では、ここに公にせられた「十善法語」抄と主著「十善法語」とは、いかんの関係にあるかというに、主著「十善法語」は実に見事な仮な交り文であって、当時はもとより尊者の没後も永く心ある人々に読まれたばかりか、明治期に入ってからも数種の活字本が出て広く行われているのである。然るにここで問題なのは、この書は上記のように実に見事な流麗な和文ではあるが、一つ困る事は、その中に、おびただしい中国の歴史的な事例や逸話等の挙げられている点であって、この点は儒教文化の全盛期たる徳川期には何らの支障でなかったばかりか、大いなる強みであったであろう。然るに明治以後、西欧文化の浸透している現代の日本人とっては、可成りな勤学篤信の士すら、それには親しみにくい憾みがあるわけである。 然るに篤学寺田精一氏は深くこの点を憾みとし、遂に「十善法語」の原文中より、如上中国の歴史的事例の引用の箇所をことごとく削除し、純粋に尊者の教説のみに改編せられたのである。かくして寺田氏のこの努力により、慈雲尊者の精神は見事に現代への「再生」を遂げたというべく、私としては近来これほど大いなる欣快事はないといってよい。それというのも、これまで仏教書中に、所依の唯一経典としていうべきもの々無かった私であるが、今やこの一書の出現により、文字通り日夜繙きうる経典が恵まれたわけで、これをしも欣びとせずして何を以ってか真の欣びと云うべきであろう。 そのかみ私は、慈雲尊者が道元親鸞等の祖師に比しても、その真価の毫も遜色なきことを証するものとして、「十善法語」を「正法眼蔵」及び「教行信証」と比較しても、その格調においてその間寸毫の差等の見られないことを身証すべきだといったことがある。するとそれを聞かれた山県三千雄教授は、「それどころか、慈雲は道元親鸞に比して、日本仏教を近代化した点では、一歩を進めたとともいえましょう」といわれて、私も思わず眼の鱗のとれた思いがし、流石に現代おける隠れた真の碩学の言と痛感したしだいである。教授が慈雲を以って日本仏教の近代化とせられるのは、道元・親鸞では仏が主たる関心事ったのに対して、慈雲にあっては、仏知に照らされた「人間」こそが、その中心首座におかれているが故であって、この点は「十善法語」の全巻に漲り溢れているといえよう。そしてそれは最端的には、私が秘かに「日本人の心経」と称している、「人となる道略語」によっても証せられるであろう。

編者の(後記) ▼わが国の生んだ偉大な高僧として、道元・親鸞・日蓮のなは、世間周知の処でしょうが、徳川中期において、その隠れた光芒を放つ慈雲尊者のおんなさえご存知ない方は、多分に多いのではないかと思われます。巷間かねてより尊者揮毫のご書籍の高雅凛然たる風格について、その尊めをご存じのお方以外、ほとんど所知無きに等しいというのが、いつわざる所と存ぜられます。不肖わたしもその一人で、今より十数年前、師森信三先生に処遇を得、そのご講筵の末席に侍りまして始めて慈雲尊者のご高名に接しましたわけで、詳しくは尊者ご陰棲の高貴寺に、同士と共にご案内たまわりました時にその端を発するわけであります。爾来今日まで慈雲尊者のご高徳について、森先生の明晰な認識とご敬仰の只ならぬものを屡々拝聴し今日に至りました次第であります。それ故、学徳兼備いたらざる隈なき尊者についてその眼を開かしめられたのは、ひとえに森信三先生の五体にひびくご高説の賜以外の何ものでもございません。よって仍っていま茲に慈雲尊者に関する森先生のご口述の一部を列記するのが、何より至便と存ずるわけであります。 ○ わが国の全仏教史上、わたしの一番好きなお方は、葛城の慈雲尊者です。その理由の一つは、尊者の人間的資質が、道元、親鸞とくらべても、毫も遜色がないと思うからです。そしてその尊者の「十善法語」のもつあの高朗なリズムは、道元の「正法眼蔵」に比べても毫も遜色が感ぜられない一事によって明らかです。 〇 道元の高さにも到り得ず、親鸞の深さににも到り得ぬ身には、道元のように「仏になれ」とも言われず、また親鸞のように「地獄一定の身」ともいわれず、ただ「人間に生まれた以上は人らしき人になれと」と教えられ葛城の慈雲尊者の、まどかな大慈悲心の前に、心から頭が下がるのです。 〇 道元の「正法眼蔵」の世界を、かりに絶大なる水晶球が天空高く懸かるものとすれば、慈雲尊者の「十善法語」の世界は、そのような絶大なる水晶球が、地上二、三尺の処まで下降して、地上の万象を、ことごとく映現して止まぬ趣があるとも言えましょう。 〇 「十善法語」こそ、道徳と宗教が渾然として融和一体なるを感じます。かねてより学問本来のあり方としてわたくしが提唱する「全一学」の偉いなる一円相が、ものの見事に結晶せしめられているわけで、中江藤樹・石田梅岩・二宮尊徳と共に、全一学に生きられた偉大なる高僧なのです。それにつけても「慈雲尊者こそ日本仏教近代化の祖である」とは山県三代雄先生のお言葉ですが、さすがにと頷かざるを得ません。 ▼以上、慈雲尊者について師説の一部をご披露したわけですが、このご明言によって、慈雲尊者その人についてこれ以上何を付言する必要がございましょう。今わたしは師説のすべてを領解納得するより他ございません。処がまことにお恥ずかしい事ながら、かかる明徹なご所見に接しつつ、何らの疑義をさしはさむわけでなくとも、また心の底から諒得するに至らなかった事を告白せざるを得ません。 それがはからずも、此のたび「十善法語」抄を編纂するに至りましたのも「十善法語」のもつ澄明凛乎にして清趣尽きないリズムの格調に触れ得た感を抱きました事と、そのすべてが一顆の名珠名句として、天空におのが心地を照らし、戒慎清浄たらしむる唯一聖典たることを信解するにいたりました。そこで森信三先生のご推輓を得まして、まことに愚昧劣器のわたくしが、不徳低下をかえりみず、その掌に当たらせて頂いたわけであります。 例によって語録風のまとめのため、折角のご法語を切り取って前後裁断のきらい無きにしもあらずと思われますが、出来る限りの留意と配慮をはかりました事を、ご諒察の上ご寛恕頂けましたら幸せです。(以下略) 平成二十年一月十七日 追加:「天地をもって、わが心とせば、いたるところ安楽なり」 磯田道史 のこの人、その言葉 慈雲(1718~1804) 追加の言葉は「慈雲尊者短編法語集」にある言葉。日やは下を照らすが自分の恩恵としない。山や川は生きとしていけるものを育むが自分のものにはしない。そういう天地のようなひろい気持ちになれば、案外、人間は楽に暮せる。そう説いている。 朝日新聞2009.7.11より。

人々光々

文集の正式な書名は「『修身教授禄』に学ぶもの・人々光々(にんにんこうこう)・岸城読書会 二〇〇回記念文集」。

序 小 島 直 記 かねて敬愛する寺田一清氏主宰の読書会が本年七月、二〇〇回を迎えると承りました。 実は私も『輪読会』と称する読書会を始めてから、ちょうど十二年目を迎えております。 これは毎月一回ですから、今のところ一四四回で、岸城読書会にはまず回数に於て及びませんし、内容的にも浅学菲才、とても及びがつかぬことをよく承知致しておりますが、似たような体験から、そのことを心からご同慶に存ずるものです。 岸城読書会は、森信三先生の不朽の名著『修身教授録』をテキストにされ、何べんも繰り返し読みつづけてこられたそうで、そのお方たちのみならず、全国に及ぶ二〇〇〇名から感想文を募られ、その文集は、 「『修身教授録』に学ぶもの」・『人々光々』 というタイトルのもとに公刊されるとのことで、私はそのなかの七十七篇を読ませて頂く光栄に浴しました すべての文章が実に真摯で、感動的で、全体を通じて森先生の珠玉のような箴言をそれぞれに選ばれ、「出会いのありがたさ」を伝えたいという悲願に貫かれていることに打たれ、感動致しました。それが日常生活の慌ただしさのうちに、いつの間にか忘れた形になっていることも発見しました。 森先生の、厳しくも温かい言葉は、今日の現代人が忘れている心のふるさとということを思い出させ、そこに導いてくれ、その無限の霊水を心ゆくまで堪能させて下さるように思われます。ありがたいことです。 しかも承れば、この岸城読書会は多年、寺田さんを支える人として金谷卓治氏の存在も大いに見逃せないお方のようで、全て物事はお二人をはじめ所縁の恩恵により成り立っていることを思ってひとしお感慨にふけるものです。

黒崎寄稿文 二三六名の多くの寄稿された方々のなかの一人として黒崎もくわえさせて頂きましたのでその内容を披瀝いたします。P.70 何としても教育とは、結局人間をうえることであり、この現実の大野に、一人びとりの人間をうえ込んでいく大行なのである。(『修身教授録』第18講 P.126)

『修身教授録』の昭和十二年の講義の中で「人を植える道」を読んだとき、これこそ教育の真髄だと思った。

学校に限らず、企業いや国においても人をうえることは最大の課題である。教育を受ける者はもちろん勉学しなければならないが、同時に教える側にはさらなる修業が求められるものだと思います。 ふりかえりますと、私が勤めていた会社で昭和五十八年末、社員教育を目的とした研修所が再開され、中堅社員約五十名が選抜され、その担当に任命されました。第一期生の入所式にあたり、彼等の生涯の指針となることを念願して「自学自得無息」を基本理念として選びました。森先生の教えを少しでも実行しようと、月に一度の「自学自得ハガキ通信」で研修生、実践人、知人たちと交流を重ねております。 平成十七年一月十日:成人の日 お悔やみ:寺田清一氏は2021年3月、永眠されています。

★講述〈あ・す・こ・そ・は〉の教え

あいさつ…人より先に自分から。 すまいる…笑顔に開く天の花。 こしぼね…立志と立腰。性根を養う極秘伝。 そうじ…「場」を清め(心)を清める。 はがき…こころの交流、ご縁の持続。

★『ミニ・読書会のありかた』 私どもの志向する読書会は、単に読書によって、新たな知識や情報を獲得するのが目的でなく、あくまでも「人間の生き方の探究と実践の学びにあるからです。」

|

|

私は『正法眼蔵随聞記』を読むのが好きで、繰り返し読んでいる 明全和尚と道元禅師中国留学の記事(岩波文庫)を述べる。P.115~117 「示して云わく、先師全和尚先師全和尚、入宋せんとせし時、本師叡山の明融阿闍梨重病おこり、病床にしづみ既に死せんとす。其の時かの師云く、我既に老病起こり死去せんこと近きにあり、今度暫く入宗をとゞまりたまひて、我が老病を扶けて、冥路を弔ひて、然して死去の後其の本意をとげらるべしと。時に先師弟子法類等を集めて議評して云く、我れ幼少の時双親の家を出て後より、此の師の養育を蒙ていま成長せり。其の養育の恩最も重し。亦出世の法門大小権実(ごんじつ)の教文、因果をわきまへ是非をしりて、同輩にもこえ名誉を得たること、亦仏法の道理を知りて今入宗求法の志を起こすまでも、偏に此の師の恩に非ずと云うことなし。然るに今年すでに老極(ろうごく)して、重病の床に臥(ふし)たまへり。余命存じがたし。再会期(さいえご)すべきにあらず。故にあながちに是を留(とど)めたまふ。師の命(めい)もそむき難し。今(い)ま身命(しんみやう)を顧みず入宗求法(につそぐほう)するも、菩薩(ぼさつ)の大悲利生(だいひりしやう)の為なり。師の命(めい)を背(そむい)て宋土に行(ゆか)ん道理有りや否や。各(おのお)の思はるゝ処をのべらるべしと。時に諸弟人人(にんにん)皆云く、今年の入宋(につそ)は留まらるべし。師の老病死已に極れり。死去決定(しきょけつじやう)せり。今年ばかり留まりて明年入宋(みやうねんにつそ)あらば、師の命(めい)を背かず重恩をもわすれず。今ま一年半年入宋(につそ)遅きとても何の妨げかあらん。師弟の本意相違せず。入宋(につそ)の本意も如意なるべしと。時に我れ末臘(まつらふ)にて云く、仏法(ぶつぽふ)の悟り今はさてかふこそありなんと思召(おぼしめ)さるゝ儀ならば、御留り然(しか)あるべしと。先師(せんじ)の云く、然(しか)あるなり、佛法修行(ぶつぽしゆぎやう)これほどにてありなん。始終かくのごとくならば、即ち出離(しゆつり)得度たらんかと存ずと。我が云く、其の儀ならば御留りたまひてしかあるべしと。時にかくのごとく各(おのお)の総評して了(をはり)て、先師(せんじ)の云く、おのおのゝ評議、いづれもみな道理ばかりなり。我が所存(しよぞん)は然(しか)あらず。今度(このたび)留りたりとも、決定(けつぢやう)死ぬべき人ならば其(それ)に依(よつ)て命を保つべきにあらず。亦われ留りて看病外護(げご)せしによりたりとて苦痛もやむべからず。亦最後に我あつかひすゝめしによりて、生死(しやうじ)を離れらるべき道理にあらず。只一旦命(めい)に随(したがひ)て師の心を慰むるばかりなり。是れ即ち出離得度(しゆつりとくど)の為には一切無用(むよう)なり。錯(あやまつ)て我が求法(ぐほう)の志(こころざ)しをさえしめられば、罪業(ざいごふ)の因縁(いんねん)とも成(なり)ぬべし。然(しか)あるに入宋求法(につそぐほう)の志(こころざ)しをとげて、一分(いちぶん)の悟りを開きたらば、一人有漏(うろ)の迷情に背くとも、多人(たにん)得度の因縁(いんねん)と成りぬべし。この功徳(くどく)もしすぐれば、すなはちこれ師の恩をも報じつべし。設(たと)ひ亦渡海の間(あいだ)に死して本意をとげずとも、求法(ぐほう)の志(こころざ)しを以て死せば、生生(しゃうしやう)の願(ぐわん)つきるべからず。玄奘三蔵(げんじやうさんざう)のあとを思ふべし。一人(にん)の為にうしなひやすき時を空(むなし)く過ごさんこと、仏意(ぶつち)に合(か)なふべからず。故に今度(このたび)の入宋一向(につそいつかう)に思切り畢(をは)りぬと云(いひ)て、終(つひ)に入宋(につそ)せられき。先師(せんじ)にとりて真実の道心(だうしん)と存ぜしこと、是らの道理なり。然(しか)あれば今の学人(がくじん)も、父母(ぶも)の為、或は師匠の為とて、無益の事を行(ぎやう)じて徒(いたづ)らに時を失ひて、諸道にすぐれたる仏道をさしをきて、空(むなし)く光陰(くわいん)を過ごすことなかれ。(以下略)

(板橋興宗著『良寛さんと道元禅師』生きる極意)の本 P.212より。

・・・明全和尚は堂々と心情を披瀝し、道元禅師と手に手を取り合って、波濤万里の旅に出かけることになったのである。 その後、明融阿闍梨は淋しく息をひきとったことは言うまでもあるまい。だが運命とは不思議である。両人が宋の国に渡り、高名な寺々をまわり、やっと希代の宗匠、天童如浄禅師にめぐり合い、道元禅師が全身全霊を傾けて修行にはいるころ、一方の明全和尚は同じ天童山の一室で病気のため淋しく息をひきとってしまう。時に四十二歳であった。雄図むなしく修行なかばで異郷の空に斃(たお)れた明全和尚の痛恨さを思うとき、一掬の涙を禁じ得ない。 ▼さらに不思議なことに、道元禅師が如浄禅師のもとで心身脱落し、積年の大疑を解消し、日本に帰って一年もたたぬうちに、恩師如浄禅師は亡くなってしまう。 もしあの時、明融阿闍梨の看病のために、旅立ちが遅れたとしたら、両人は如浄禅師に会うことが出来なかったかも知れない。如浄禅師にめぐり会えない道元禅師に、心身脱落の時節はあり得なかったにちがいない。道元禅師に心身脱落の転機がなければ、現在の永平寺も総持寺もない。仏教界はもちろん、日本の精神文化も今とはちがったものになっていることは確かである。 してみれば、あの時、恩愛の情を断ち切って旅に出るか、出ないかは、日本の歴史に重大な影響を及ぼすきわどい選択であったと言える。と板橋興宗禅師は深い思いを述べられている。

参考1:里見 惇著『道元禅師の話』によると、明全和尚は道元、ほか随伴者二人と宋の国に向かっている。作家は(1,888*1,983)。

平成二十年一月二十一日

|

『日本人とアイデンティティ』

| ★『日本人と日本文化』 | 多田富雄と河合隼雄対談 | 話が違う | 逆転思考 | 「うち」に帰る | 「創造(はじ)」めること |

| 脳の体操 | 死なないと | 雑巾がけで目覚める | 『論語』の読み方 | 辞世の句 | |

| 「十牛図」が示す悟り | 自伝を作る | 『日本人とアイデンティティ』 | 『働きざかりの心理学』 |

|

題名 はこの本に載っていた二人の対談である。 「老い」をめぐって――多田富雄さんと この本の最後に取り上げられていた項目です。 ▼勉強になった記述を対談方式で記述します。 1、老いにコースはない P.252 河合:普通の医学的な本を読みますと、なんとなくどんどん悪くなって死ぬということがあまりにもパター化されていまして、救いがない感じがするんです。 多田:免疫は伝染病に対する抵抗力のような形でみとめられますが、ほんとうは自分以外のものが体にはいってきたときにそれを排除するという反応です。ちょど脳と同じように、自分と他人を区別するシステムということになります。それが老化に従って低下するので、老人の死因の大半は最終的に感染症になるわけです。

そういうことで免疫系の老化について調べたんですが、それまでは、老化に伴ってだんだん免疫機能がおしなべて下がっていくと言われていたんです。

したがって、生物学的に見て、老いというのは単一な現象ではなくて、老いの多様性というものがあるんじゃないかと思います。それを考慮に入れないと、老化についてまちがった結論に陥るんじゃないかという気がしていたんです。 河合:発達の過程だったら、だいたいはきれいにいきますよね。 多田:そうですね。発生とか発達とかはおおよそプログラムされていると考えられてす。しかし、たとえば幼児から子どもになるところで、いろいろなタイプの子どもが出てきますね。老人のほうもいろいろなタイプの老人が現れるところがおもしろいし、意味のあることだと思います。 2、その人の個性が左右する P.256 河合:老いが多様的というのは、もちろん個人差といってしまえばそれまでですが、その人のそれまでの生き方、その時の考え方ということが影響するんですか。 多田:その辺はわかりませんが、多様的というのは、単に一人一人の速度のちがいがあるということではなくて、それぞれの人によって、あるいはそれぞれの個体によってちがった老いの現れ方があることだと思うんです。 免疫学からみますと、それぞれの人がどんな病気を経過してきたかということによって免疫の反応性はだいぶちがいます。老化によって免疫系がどう変るかというのは、きわめて偶然性高いものだと思います。

河合:このごろ、人間だけじゃなくいろいろものがプログラムされて動いているということがわかってきたわけです。

多田:まさにそのとおりです。脳神経系とか心理学の面では、いろいろな事件によって個性とか自己というものが作られていくんだと思いますが、体のほうででも免疫系というのは決められたとおりではなくて、条件次第でいろいろな事件を経験することで変ってゆくのです。 たとえば一卵性双生児は生物学的に同じだと言いますが、性格だけでなく免疫の反応性などもかなりちがっている。そういう点で体にも個性というものがあるわけです。 3、老人医療、老人ケアについてP.261 多田:医学的に老いとは何かというと、一般には加齢に伴う生理機能の低下と書いてあります。そいうと年をとればみんな、グラフに描けるるような変化が起こるように見えてしまうんです。医者のほうもそう思っていますし、一般にもそいう考え方をうえつけていますから、六十歳はこのくらい、七十歳はこのくらいというような決められたプロセスをたどっていくように考えられているんじゃないかと思います。だけど現実にはそうじゃない。 河合:グラフに描けるようなものじゃなくて、ものすごく人によって多様性がある。 多田:そういうなかで偶発的な老人の病気が出てくるから、ますます複雑になるわけでですね。 老化の理論はちゃんとしたしたものがあるわけでありませんし、今のところ老化のとらえ方というのは非常に部分的なんです。 多田:老人の個別性を除外してマニュアルなどにやれば、当然ぼけ老人や寝たきり老人を作りだしてしまうことになってしまいますね。 多田:マニュアルどうりにしますと、快適な老人ホームを作ってそこで完璧な老人ケアをするということになってしまいます。アメリカでも老人天国だけの都市を作った例がありますね。 しかし、それは天国ではなくて地獄になってしまうということがわかって、老人だけのホームではなくて若者と老人とが共同生活できるような条件をつくる。そちらのほうが、たとえ問題をかかえているにしても老人にとってベターだということに気づきはじめたとおもいますね。 感 想 1、大学生が「はしか」に罹ったりしている。この病気に対する免疫力がないか少ないのであろう。 2、免疫は老化に従って低下するので、老人の死因の大半は最終的に感染症になるわけです。風邪などから肺炎になるとかが多いように感じます。私が診ていただいている先生の一人は、診察が終わり、部屋を出ようとすると、「風邪を引かないようにしなさい」と声をかけられる。この対談でなるほどと感じさせられました。 3、生物学的に見て、老いというのは単一な現象ではなくて、老いの多様性というものが説明されている。 4、老化現象は個性的であるから、一人一人が自分の体調にあわせて生活習慣、食生活など調節することだと思います。 5、私どもは医師から検査していただいて、いろいろな身体の状態の指標の数値と年齢と或いは、年齢とのカーブを示されて、良かったと、悪いなどと思ったりしている。参考数値としては利用すべきであるが、その対策などをよく教えていただくか自分でも勉強しなければならない。 6、私は最近、ある大学の先生のことをインターネットで知ることができたのですが、腹から笑えるような生活は免疫力を高めるようになるとうけとりました。しかし、大多数の人はどうすれば免疫力を高めることが(原状保持、低下防止)することが出来るかわからないでいるようです。 ▼多田 富雄(ただ とみお、1934年3月31日 - )は日本の茨城県結城市出身の免疫学者。

千葉大学医学部卒業後、千葉大学、東京大学教授、東京理科大学生命科学研究所所長を歴任。

▼河合隼雄氏死去

臨床心理学の第一人者で京都大名誉教授、元文化庁長官の河合隼雄(かわい・はやお)氏が2007年7月19日午後2時27分、脳梗塞(こうそく)のため奈良県天理市の天理よろづ相談所病院で死去した。(79歳)

平成二十年二月二十五日

1――話がちがう P.22~23

現代における「老い」の問題は実に深刻である。それがどんなに大変なことか、ひとつのたとえ話をしてみよう。 町内の運動会に参加。五百メートル競走に出て、必死になって走り抜き、やっとゴールインというところで、役員が走れ出てきて、「すみません八百メートルのまちがいでした。もう三百メートル走ってください」などと言うとどうなるだろう。 最初から八百メートルと言われておれば、もちろんそのペースで走っている。五百のつもりで走ってきたのに、それじゃ話がちがうじゃないか、誰があと三百メートルも走れるものか、ということになるだろう。 現代の老人問題にはこのようなところがある。人生五十年と教えられ、そろそろお迎えでも来るかと思っていたのに、あと三十年あるというのだ。そんなことは考えてもみなかったことだ。 昔も長寿の人がいたが、それは特別で、それなりの生き方もあった。ところが今は全体的に一挙に人生競争のゴールが、ぐっ遠のいてしまった。 こう考えると、現代の「老い」の道は、人類が今まで経験していなかったことであることがわかる。みちは未知に通じる。老いの道は老いの未知でもある。 このような未知の問題について考えてみようと思う。大上段にふりかぶっての論議ではなく、思いつくままに気楽に書かしていただくので、読者の方々はそれをヒントにして、自分なりの考えを発展させていただきた。

2――逆転思考 P.24~25

「老い」かなかなかむずかしい問題で、一筋縄のことで解答が出てくるものではない。思い切った発想の転換という点で、次に示す昔話は示唆するところが大きい。 昔々、ある殿様が老人は働かず、無駄だから山に捨てるように、というお触れを出した。ある男が自分の父親の老人を捨てるにしのびず、そっとかくまっておいた。殿様はあるとき、灰で作った縄が欲しいと言いだした。皆がわれもわれもと灰で縄をなおうとするが、どうしても作れない。 例の男が父親に相談すると、わらで固く固く縄をない、それを燃やすといいと教えてくれた。なるほど、やってみると灰の縄ができたので殿様に献上した。 殿様は喜んで誰の考案かと言う。実はかくまっていた老人の知恵で、と白状すると、殿様は、老人は知恵があるので、以後捨てずに大切にするようにとお触れを出した。 この話でおもしろいところは、縄を作ってから灰にするという逆転思考である。そこで、われわれもこの逆転思考を老人に当てはめてみよう。「老人は何もしないから駄目」と言うが、「老人」は何もしないから素晴らしいと言えないだろうか。 青年や中年があれもするこれもすると走りまわっているのは、それによって、生きることに内在する不安をごまかすためではなかろうか。 何もせずに「そこにいる」という老人の姿が、働きまわる人々の姿を照射して、不思議な影を見せてくれるのである。

3――「うち」に帰る P.26~27

老人ホームで仕事をしておられる方に話をうかがうと、いろいろ考えさせられることが多いが、そのなかで印象的なことをひとつ。 いわゆる老人ボケのために、施設を出て急に「家に帰る」という人がある。知らぬ間に出て行ってしまう人もある。 そのなかで、とくに女性は、「うちに帰る」という「うち」は自分の実家をさしていることが多いという。結婚歴五十年の人でも、その前の二十年間住んでいんた家が「うち」として浮かんでくるのである。 老人の記憶は近くに起こったことより昔に起こったことのほうがよく覚えている、という一般論だけでこれを説明するのは、少し単純のようである。いうのは、壮年期の人でも夢のなかで「自分のうち」という感じで出てくるのは、自分の生まれ育った家であり、そのときに結婚して住んでいる家でないことが多いのである。 「うち」は「家」とちがって、なんとも言えぬなつかしい響きがある。 こんなところから少し飛躍して考えると、心のなかにしっかりとした「うち」を持っているいる人は、一人でどこに住んでいても、「うちへ帰る」などと言ってうろうろしなくてもいいのかな、などと思えてくる。 「うちへ帰る」をもうひとひねりして「土へかえる」などとすると、「土へかえる」覚悟のできている人は強いだろうな、とも思う。 若い間は覚悟ができていると言いながら、年をとるとうろむろする方もおられるが。

4――「創造(はじ)」めること P.28~29

NHKの新春対談とやらで、日野原重明、中村 元(はじめ)両先生とお話しあいをさせていただいた。学ぶところが多かったが、日野原先生の言葉で心に残ったことを紹介させていただく。 日野原先生は聖路加看護大学学長で、死の臨床ということに早くから注目し、老いやしについて豊富な臨床体験から、意味深い発言を多くしておられる方です。 日野原先生の強調されことに、「老いてはじめる」というのがあった。年おいても、何かはじめることが、老いを意義深く生きるうえで、非常に効果的である、tこのことである。趣味でも、ちょっとした仕事でも何でも。 先生の書かれたものを拝見すると、「創める」と、創造の創の字を用いておられるので、その意味の深さがわかる。 私のスイス留学中の師だったマイヤー先生が、七十歳過ぎてファゴットの練習をしておられるのを見て感心すると、「この年になっても何か進歩するということがあるのは、ありがたいことだ」と言われた。 年老いて何か進歩する、というのは味わい深いことばだと思った。「もうこの年になって……」など言わず、勇気をもつてはじめることだ。 考えてみると、「死」も新しい次の世界のはじまりなのかも知れないのだから、老いたからといって「終わり」のことばり考えず、「はじめ」の練習もある程度しておいたほうが「死」も迎えやすい気もするのだが。

5――脳の体操 P.30~31

NHKの新春対談でお聞きした中村元先生のお言葉からひとつ引用させていただくことにした。 中村元先生は周知のようにインド哲学、仏教学の大家で、文字どおり古今東西の万巻の書を読んでこられた方である。ブッダについても、原典をたずねて研究を重ね、できるかぎりその言葉を忠実に伝えらようとされる。その学究的態度には、いつも感心していた。

ところで対談中、「日本の学者は文献研究 中村先生は文献ばかり読んで、あちこち比較していると一見「学問的」な研究ができるが、それだけでは駄目で「自分で考えないと駄目」と言われる。生きてゆくために自分で考えることが哲学することで、人のことを紹介ばかりしていても哲学にならない。 中村先生の思考の柔軟さ、元気さは、このような態度から来ているのであろう。老いても「自分で考える」ことが大切である。身体だけではなく脳も「体操」が必要なのである。 実をいうと私は本を読まない人間なので、中村先生の言葉でうれしくなっていたが、「文献研究rb>だけ」では駄目と言われたので、別に「本を読まないほうがいい」とは言われなかったことに気がついた。せいぜい少数の本を「自分で読む」くらいで満足しておこう。河合隼雄『「老いる」とはどういうことか』(講談社α文庫)より。 ▼私は、大学病院に入院したしたとき、「考える医師」と出会いました。先生はできるかぎりの診断のための検査をしてもその原因が判明されませんでした。その時、この考える医師は考えて、あのてこのての検査をはじめられて、その結果を丁寧に分かり易く説明して下さいました。「この先生は立派な先生になられると」感じました。 平成二十五年三月十五日

22――死なないと P.64~65

京都のタクシーの運転手さんは何かとはなしかけてくる人が多い。 私は京都でのタクシーをよくりようするので、運転手さんのおしゃべりの相手しながら「社会勉強」をさせていただいている。やはり、年配の運転集手さんのほうがよく話されるようである。 最近、六十歳くらいの運転手さんだろうか、宗教談義をするかたに出会った。運転をしながら、親鸞さんとか道元さんが、などと話される。 京都の山並みを眺めながら、こんなお話を聞いていると、親鸞さんも道元さんも、今なお生きて、そこらのお寺におられるのじゃないか、という錯覚さえ生じてくる。 それにしても、運転手さんの仏教についての知識がなかなかなもので、私も感心してしまった。 降りるときは車賃にお布施でも上乗せして払おうかと思うくらいの内容だったので、私は「運転手さん、あなたの仏教についての知識も相当ですね。誰かお坊さんに習われたのですか」と言ううと、運転手さんは平然として、「お客さん。お坊さんはこんなこと教えてくれはりません。お坊さんは死なないと来てくれはらしません」と言われた。 私は知人のお坊さんで社会活動などに精出してている人のことを思い浮かべて、すぐ反論しようと思ったが、「お坊さんは死なないと来てくれはらしません」というのも、なかなかうがった言葉と思い、だまっていた。 *参考:河合隼雄『「老いる」とはどういうことか』(講談社α文庫)P.64~65より。 私はかってインドより岡山の曹源寺で修行中のかたから「日本は葬式仏教だ」と明言されたことをおもいだしていました。 2013.03.02

48――雑巾がけで目覚める P.120~121

最近、近くの禅寺での日曜日坐禅会に参加する人が増えているとのことです。 その理由が何かは、長い期間、参加者している人たちによっても、色々とあるようです。 ▼最近、河合隼雄『「老いる」とはどういうことか』(講談社α文庫)P.120をよんでいるとそのヒントになるのではないかとかんじました。 高齢の女性で、だんだんと宗教に関心をもつようになられた方があった。それまでは宗教のことなど考えず、経済的に恵まれた人だったので、家事などあまりする必要がなく、社会的にいろいろと活躍してこられた人であった。 他人から見ればうらやましいということになろうが、年をとってくると、自分の今までしてきたこともあまり意味がないようにも思われてくる。そこで、宗教的な集まりなどに参加されるようになった。 偉い宗教家の講演会があると、聴きに行くのだが、もう一つピンとこない。確かにありがたい話だし、その宗教家が立派な人であることもわかるのだが、もうひとつ自分のものとして感じられてこないのである。 そんなとき、次のような夢を見られた。 「高名なお坊さんの話があるというので出かけてゆくと、もう説教は終わっていてがっかりする。ところが、その坊さんが『あなたには特別大切なことを教えましょう』と言われ、大喜びすると、一枚の雑巾を渡され、アレッと思って目が覚めた」 この方はこの夢について考えられ、自分にとっては「ありがたい話」を聴きに行くよりも、家で雑巾がけをしていることのほうが「宗教的」であると判断された。 以後、雑巾をもっての一ふき一ふきに心をこめていると言われた。 ▼私は夢というものの素晴らしさ、それを読み取って行動に移されたこの人の素晴らしさに、ひたすら感心したのである。 これを読んで戴いた方々、ご自分の問題としてお考えしていただければよいのではないかでしょうか。 平成二十三年九月二十五日。

72――『論語』の読み方 P.170~171

「七十にして心の欲する所に従いて矩を踰えず」という孔子の言葉は、老いをひとつの完成とみるものとして素晴らしい。 ところで、桑原武夫著『論語』(ちくま文庫)は、論語に関する多くの新解釈を提示しておもしろい本であるが前記の言葉に対しては次のような感想が述べられている。 「人間の成長には学問修養が大いに作用するが、同時に人間が生物であることもまたむしできないであろう」というわけで「天命を知る」というのも、五十歳の衰えから、どうもこうしかならないだろうという面もあるだろうし、七十歳の境地も「節度を失うような思想ないし行動が生理的にもうできなくなったということにもなろう」と考えられるというのである。 もちろん、これは孔子の言葉の価値を認めたうえで、あえて言えばこんなことも考えられると述べられている。 私はこれを読んで、孔子の素晴らしいところは、むしろそのような生理的条件にのっかってものを言っているところではないかとおもったのである。 「学問修養」がたいせつだから、年老いてもやたらに頑張るというのではなく、修養の大事、体も大事という態度だからこそ、すでに紹介したような言葉が出てきたのだと思う。また、単に生理的に衰弱しただけだったら、こんな言葉はのこせないだろう。 孔子の言葉を、精神も身体も含めた全体的存在からの発言としてみると納得できるのである。専門家からは勝手なことを言うと叱られるかも知れないが。 参考:桑原武夫『論語を読んで』 二人の先生がわかりやすく書かれています。 2013.02.26 です。

82――辞世の句 P.190~191

これは川柳の始祖ともいうべき、柄井川柳の辞世の句として伝えられているものである。川の柳と川柳とをかけ、死んでもまた後で芽ぶくようにと、再生の願いをこめたとも言えるし、自分で死んだ後も「川柳」は再生しつづけることを願ったとも言える辞世である。 実際、柄井川柳の死後も、「川柳」は生き続け、現在も多くの川柳愛好者がいるのは周知のとおりである。 柄井川柳の亡くなったのは、数え年の七十三歳。当時としては、かなりの年寄りだが、再生をこめての辞世は、みずみずしい感じさえある。 中西進『辞世のことば』(中公新書)は、多くの辞世と、その解説を載せ、味わい深い書物である。実は冒頭の辞世もそこから引用させていただいたものである。 私は俳句にも短歌にも、あまり関心のないぶ粋(ぶすい)な人間だが、辞世ともなると、死について、老いについても考えさせられ、関心を呼び起こされる。それで柄(がら)にもなく、川柳などをここに引用してみたくなった次第である。 前掲書に示されている多くの辞世のなかで、すきなものをもう一首あげる。 わが家の犬はいずこにゆきぬらん 今宵も思いいでて眠れる 島木赤彦 死はきわめて非日常のことであり、きわめて日常のことであり、犬のイメージが素晴らしい。

参考1:柄井川柳:1718年~1790年10月30日。日本の江戸時代中期の前句付の点者。初代川柳。本名は正道。幼名は勇之助。通称は八右衛門。前句付け点者として人気を得て、川柳のなが前句付けの名称となった。

2013.01.16

86――「十牛図」が示す悟り P.198~199

禅に「十牛図」(牧牛図とも言われる)というものがあるのをご存じだろうか。禅の悟りに達する課程が、十枚の図(時に四枚、六枚のものもある)で表現されている。 中国の廓庵禅師によって描かれた「十牛図」が有名であるので、それをごく簡単に紹介しよう。 第一図は「尋牛」と題され、一人の童が失われた牛を探している図である。 それに「見跡」、「見牛」、「得牛」、「牧牛」と続くが題を見られてわかるとおり、童が牛を見いだして捕えて牧する課程である。 第六図は「騎牛帰家」と牛に乗って家に帰るところである。 第七図で話は急転し、「亡牛存人」となり、牛が消えうせ、人が残る。 第八図は「人牛俱忘」とさらに徹底し、人も牛も消えうせ、ひとつの円が描かれる。 第九図は「返本還源」で、川の流れと対岸に咲く花が描かれている。 そして、最後の第十図は「入テン垂手(にってんすいしゅ)」と題され、これは街にはいって手をさしのべるという意味らしいが、ここで忽然と老人が現れ、老人と童が対しているところが描かれている。 いったいそれがなぜ「悟り」なのかと言われそうだし、私も実はむずかしにことはわからないのだが、最後のところで、老人と童子が共存しているところに関心がわくのである。 いったい二人は何を話しているのか。誰の心のなかにも住んでいる老人と童子の対話が、何かを生み出してくれると感じられるのである。

104――「自伝」を作るP.236

年老いた親とつきあってゆかねばならならない人に、次のようなことをよくおすすめしている。 それは一週間に一度とか、親に合う日を決め、そのときに思い出話しを聞かせてもらって、それを素材としながら、親が「自伝」を作られるのを手伝うのである。 ▼はじめから堅苦しく「自伝」などと言わず、ともかく記憶に残っていることで、印象的なことを聞かせてもらうのである。 ▼文章にしてみると、記憶ちがいが明らかになったり、もっと詳しいことが思い出されたり。その都度、修正を加えてゆく。こんなときに、ワープロを使用できる人は、ほんとうに便利だが、それほどワープロにこだわる必用もない。 ▼そのうちに全体の構成を考えてみたり、すこしぜいたくにするなら写真を入れることを考えたり。完成したら何部かコピーを作って「おじいちゃんの米寿のときに、皆に配りましょう」などということにする。 ▼このようにすると、酒好きの人がその日だけは酒をやめて張りきっていたり、「ぼけ」ているのではなどと周囲の人が思いかけていたのに、記憶がしっかりしていることがわかったり、といろいろなよい副作用がでてくるものである。

これはなかなかおもしろいので、読者の方々のぜひにとおすすめしたいことである。

私はこの方法は、親子の会話がすすみ、河合先生の言われる効果も素晴らしものだと想う。「自伝」を作るにも様々な方法があるものですネ。 参考1:『生きる―前田達治自伝―』が本棚にある。亡くなった母の兄である。岡山県御津郡横井村(現在:岡山市北区津高)の生まれでありながら、父の住んでいた広島県忠海町(現在:広島県竹原市忠海町)に結婚してきたいきさつを知ることができました私にとっては貴重な本 参考2: 自分史の指導を行いました。お読みいただければその趣旨をご理解いただけるものだと思います。 平成二十五年三月四日

河合隼雄 (1928~2007)『日本人とアイデンティティ』(創元社)(昭和59年8月10日第1刷発行)59年8月購入

自分が欲しているものを知っており、信念、性格、目的をもっている、非常にはっきりした、きりっとした人間は成功し、生み出し、創造する。

*参考:〈好きなこと〉は人間を生き生きとさせる力をもっている。(好きなこと)の無い人にはどうするのか。そのときは、それが出てくるまで待つのである。一年、時には二年待つ、何であれ(好きなこと)が出てくると、私は冬の後で草花の芽を見つけたような気持ちになるのである。

夕食のあとで散歩。星が輝いている空。雄大な銀河。ああ! それなのに私の心は重い。終わりの近づくにつれて、その日その日にかじりついている老人たちのあわただしい生き方というものが、私にはよくわかる。

白隠とノイローゼP.304

先日、天竜寺の平田老師と対談したときに、白隠禅師について興味深い話をお聞きした。白隠禅師と言えば五百年に一人の名僧として、名高いお方であるが、若い時にひどいノイローゼになって苦しんだというのである。私は浅学にして、そのような事実を知らなかったが、白隠禅師が後年になって、その当時のことを記述しているのを読むと、なるほど、れっきとしたノイローゼである。

白隠禅師はこのノイローゼお自力によって克服し、その間に禅師の禅的体験も深まってゆくのだが、ここで取り上げたいのは、白隠禅師ほどの偉い方がどうして、ノイローゼになったのか、ということである。「ノイローゼ患者」などというと、どこか精神に弱いところがあるとか、何か悩みごとに負けてしまった人とか、ともかく、「普通以下」の人というように考える人が多いのではなかろうか。

しかし、「悩みごとに負ける」などといっても、それがどのような悩みなのかが問題なのではなかろうか。白隠禅師は十一歳のときにふろにはいっていて、ふろを炊く火の音に地獄の責めのすさまじさを感じ、おそれおののいたことだから、よほど感受性が鋭かったのであろう。感受性が鋭いと、人一ばい悩みも深いはずである。それは単なる地獄のおそれだけではなく、地獄におちねばならぬ人間存在一般のことにまで拡大され、自分の悩みというよりは、人間の悩みを悩むという方が適切とさえ思われてくる。深く悩む人は、浅さく悩む人に比して、それとの戦いも激しく、従って、そこにノイローゼの症状も生じやすいであろう。このように考えると、ノイローゼの症状があるとからすぐに、その人を弱いとか普通以下とか判断することが、まちがいであることがわかるであろう。

このような目で偉大な人の伝記などをみると、その人の人生における重大な転機において、精神的な障害に悩み、それを克服している事実が多いことに気づくのである。このために、このような状態を「創造の病」などと表現する人もあるくらいで、それが偉大な創造へのステップになっているとさえ考えられるのである。

もっとも、ここに述べたことから、すべてノイローゼになる人は偉大であると速断されては困るのである。問題はそれをいかに克服するかにあるかことは、いうまでもない。

いかに老いるか

日本人の平均寿命も随分と長くなった。われわれが子どもだった頃は、六十歳などというとまったくの「おじいさん」と思ったものだ。七十歳は現在では、「古来稀なり」とは言えなくなってしまった。七十歳を超えて生きる人の方が多くなったのである。余程のことでもないかぎり、人間は誰しも長寿を願うのだから、このことは大変喜ばしいことだが、喜んでばかりもいられないというのが、実状ではないだろうか。というのは、寿命の延びた老人たちがいかにいきるか、とう問題が生じてきたからである。

私は、二十年ほど以前に、はじめてアメリカに行ったとき、非常に印象に残ったことのひとつに、公園にたむろしている老人たちの姿があった。昼の公園には、多くの老人たちが坐りこんでいて、何もせずにじっとしているのである。つまり、彼らは社会からも家族からも「無用の人」とされ、ただ時間をつぶすために公園にいるのである。その当時、日本はまだ物資の不足に悩んでいた。しかし、日本の老人たちの方がアメリカの老人たちより幸福なのではないかと感じたことを、今でもよく覚えている。

ところで、日本もその後急激な発展を遂げ、「先進国」の仲間入りをしたわけだが、それに伴って老人の生き方の問題も大きくなってきたわけである。文明が進むと、どうして老人が不幸になるのか。それは、文明の「進歩」という考えが、老人を嫌うからである。文化にあめり変化がないとき、老人は知者として尊敬される。しかし、そこに急激な「進歩」が生じるとき、むしろ進歩から取り残されたものとして、見捨てられてしまうのである。

近代科学は、その急激な進歩によって人間の寿命を延ばすことに貢献しつつ、一方では、それを支える進歩の思想によって、老人たちを見捨てようとしている。この両刃の剣によって、多くの老人が悲劇の中に追いやられているのである。

老人が、ただ年老いているというだけで尊敬される時代は過ぎてしまった。そこで、老人たちも「進歩」遅れてはならないと思う。老人たちは、そこで「いつまでも若く」ありたいと思いはじめた。若者に負けない力をもっていてこそ老人は尊敬を受けるのだから、老人も若さを保つ努力をしなければならない、というわけである。しかし、そんなことは可能であろうか。

最近、私はスイスの精神療法家ユングについて『ユングの生涯』という伝記を書いた、そのとき非常に心を打たれたのは、彼の主著と呼ぶべき多くの著作が、七十歳以後に書かれていることを知ったことである。彼は八十六歳で死亡するが、死の一週間前も、なお机に向かって書きものをしたという。彼がこのような力を年老いても保つことのできた秘密はどこにあるのだろうか。

ユングは「人生の後半」の意味の重要性をよく強調する。人生を太陽の運行の軌跡にたとえるなら、人間は中年においてその頂点に達し、以後は「下ることによって人生を全うする」ことを考えねばならない。人生の前半においては、上昇が中心の主題であり、社会的地位や家庭などを築くことが大切であるが、人生の後半においては、「いかにして死を迎えるか」に思いを致すことが重要である、というのである。生きることは、もちろん大切であるが、中年以降において、人間はいかに死への準備を完成してゆくかが大きな主題となるのである。

これを聞く人によっては、奇異な感じを受けるかもしれない。七十歳を超えてから、壮者も顔負けの多くの仕事をなしとげた人が、いかに死ぬかということを強調するのはなんだか矛盾するように感じられないだろうか。しかし、実のところ、この点に老いることの逆説が存在しているように思えるのである。

われわれは「老い」を避けることができたとしても、「死」を避けることはできない。従って、いかに死を受け入れるかは、いかに老いるかの中心問題であり、ここに不思議な逆説が存在していると思われる。

癌の宣告を受け、手術不能といわれててから、医者の予期に反して長く生き続ける人があることは、最近よく知られるようになった。このような点を研究したあるアメリカの心理学者は、興味深い結果を見出した。つまり、癌の宣告を受けて、まったく気落ちした人は早死にする。それと同時に、何とかこれに負けずに頑張り抜こうと努力する人も早死にすることがわかったのである。

それでは、長命するひとはどんな人であろうか。このような人は、癌に勝とうともせず、負けることもなく、それはそれで受け入れて、ともかくも残された人生を、あるがままに生きようとした人たちであった。これはもちろん、言うは易く、行なうは難いことである。しかし、勝負を超えた生き方が存在し、そこに建設的な意味があることを見出したことは素晴らしいことだ。

人間は必ず死ぬのであってみれば、人間はすべて遅い癌になっているようなものなのである。若者の戦う姿勢を老いてそのまま持ち続けることも、弱気になってしまうのもよくない。しかし、そのいずれでもない「死の受け入れ」こそが、われわれの老年をより生き生きとしたものとするのではないだろうか。ここに老いの逆説が存在しているように思う。

このように考えると、中年のときから死に思いを致すべきだと主張したユングが、死の直前まで、仕事をやり抜いた秘密もわかる気がするのである。いかにして若さを保つかに努力するのではなく、いかにして死を受け入れいれるかに力をそそぐことが、老いてゆくためにはたいせつである、その仕事は個人個人が中年から始めていくべきでことある。これにつては近代科学は答えを与えてくれない。P.205~208

2010.06.08

|

岡山には曹源寺がありますからねと、気持ちよく、この本の表の表紙のうらに書いて下さった記念すべき本です。 ▼この本は1985年に買った文庫本です。著者が岡山県倉敷市に講演にこられたましたとき、署名していただきました。 「禅書や禅語がむずかしくて、またわかりにくいのは、実は当時の民衆にわかるように、日常語や俗語で話されたり書かれたりしたからです。しかも俗語などは辞典に載っていないし、死語となったものが多いので、現代人の手に負えなくなったのです。このことは、英語などについても同じことが言えると思います。」と記述されています。

▼岡山市の曹源寺での日曜日坐禅会で原田老師に「禅語の生まれ」について伺いましたところ、同じ趣旨のことを言われました。

▼「無事是貴」慈雲尊者の墨蹟が曹源寺の小方丈に掲げられていました。 無事については、事故に巻き込まれたとき、無事でした、或いは「無事救出されました」。また「お元気ですか?」と挨拶されますと「おかげさまで家族一同無事にくらしていま、ご安心ください」などと、私どもは普段使っています。 ▼『禅語百選』P.154開きますと、取り上げられていました。禅語としての「無事」は、ほとけや、道や、救いを、外や他に求めない心の状態です。臨済の言をかりるなら、「求心(ぐしん)歇(や)む処、即ち無事」です。 私たちは、たしかにどろどろの真っ黒な煩悩(身心を悩ませる無数の精神作用)を持っていますが、人間を人間たらしめる純粋な人間性が埋みこめられているのです。だから、外部に求める必要がない、と理屈でなく実感できた状態が「無事」であり、その人が「無事の人」です。外に求めず、自分の中にわけ入って、もう一人の自分に出会う努力をせよと、禅は教えるのです。 禅では、この「もう一人の自分」・「宗教的無意識」を、自性(じしょう)とも、本来の人とも申します。この本来の人にめぐりあえてこそ貴人です。貴人とは「貴(とうと)ぶべき人」で、「貴族」ではありません。貴ぶべき人とは「ほとけ」です。 臨済はほとけ(仏)という既成概念にとらわれるのを嫌い、多くの場合「人」と言っています。本来、仏は人を離れては存在しないの衆生を貴ぶのが禅のこころです。このように見てくると、「無事是貴人」は「無位真人」に通ずるものがあります。

臨済は、また言います「無事これ貴人なり。但だ造作すること莫れ」と。

▼以上の説明を読んでいますと白隠禅師「坐禅和讃」にものべられていると感じました。 衆生本来仏なり 水と氷のごとくにて 水を離れて氷なく 衆生の外に仏なし

衆生近きを知らずして 遠く求むるはかなさよ

曹源寺での日曜日坐禅会の坐禅をはじめる前にに参加者一同が唱和しています。臨済禅師の「無事でありたいものです。 平成二十年二月二十七日 参考:禅語「無事貴人」

*追加:本文を掲載した日のある新聞の「ひと」欄に紹介されていた。 65歳からの著書が130冊、なお書き続ける禅僧 松原 泰道 さん(100)

モットーは「生涯現役、臨終定年」。(中略)一世紀見てきた日本。今、必要なのは?

平成二十年二月二十八日

|

|

西周の宣王をついだのが幽(ゆ)王である。幽王は申(しん)侯(白夷の後裔)の女(むすめ)を正妃にしていた。これが申后である。申后は宜臼(ぎきゅう)を生んだ。宜臼は太子にたてられていた。 即位して三年、幽王はあるとき、後宮で見られない少女を発見した。もの悲しげなその顔には、はっとするような妖(あや)しい美しさがたたえられていた。聞けば褒(ほう)ー陝西省ーの領主がある罪をおかし、そのつぐないとして、最近、王の後宮にたてまつった女奴隷で褒の出身にちなんで褒娰(ほうじ)とよばれているという。幽王は、ひと目でこの少女に魅せられた。それからというもの、幽王の寵愛はただ褒娰のみにあつまった。そして、やがて褒娰が伯(はくふく)という子を生むと、正妃の申后とその子の太子宜臼を廃して、褒娰を正妃に、伯ふくを太子にたててしまった。(中略) 幽王は、褒娰への愛にうつつをねかしてくらしたが、ただ一つ、満ち足りないものがあった。それは、褒娰が決して笑わないことだった。金銀・宝石をふんだんにあたえても、いかに美々しく装わせても、音曲の粋をこらして機嫌をとりむすんでも、褒娰は依然としてにこりともしない。。なんとかして褒娰の笑顔がみたいものだ―。 その日も、幽王は思いあぐねていた。そして無意識のうちに熢燧(のろし)をあげた。それは、都へ敵が来襲したことを遠方の諸侯に知らせるためのものだった。諸侯は、それぞれ軍隊をひきいて、すわとばかりに都にあつまってきた。しかし敵影はまったくない。楼台の上から幽王と褒娰が見おろしているだけだった。諸侯はぽかんとしてあいた口がふさがらなかった。と、そのさまがおかしいといって、褒娰がけれけらと笑い出した。その笑顔は、また一段と美しかった。幽王はすっかり有頂天になった。それから幽王は、褒娰を笑わせるためにしばしば熢燧をあげた。だが諸侯はこれを信じなくなり、兵の急行するものが減った。 そのころ、前の妃の父である申侯は、娘や孫が不当に冷遇されたことから、幽王に対して怨みをいだき、犬戎(けんじゅう)や西戎(せいじゅう)とともに、突如として都を襲った。幽王は懸命に熢燧をあげさせたが、諸侯は動かず、一兵もかけつけるものはなかった。幽王は驪山(り ざんー陝西省のふもとで捕らえられ殺された。褒娰は西方の蛮地につれさられ、周室の財宝はことごとくうばわれた。申侯はは諸侯をまとめて、廃太子の宜臼をを即位させた。これが平王である。こうして平王が即位はしたものの、もはや周室の権威は地におちて、西方の蛮地の侵略をささえることができなかった。そのため平王は、都を東方の洛邑(らくゆう)にうつさざるをえなかったのである。東遷は西紀前七七〇年におこなわれた。 以上は『新十八史略:天の巻』(河出書房新社)P.70~による。 私は「狼小年」のイソップ物語を思い出していました。『イソップ寓話集』がどのようにして作成されたかは知りませんが、以上のような歴史的事実などを参考にしてできあがっているのではないかと想像しました。 平成二十年八月十六日 |

|

管鮑の交わり

題目は有名な話である。史記 列伝編の「管晏列伝第二」の記述から引いた。(筑摩書房) 中国春秋時代 ▼管仲夷吾は潁水(えいすい)のほとりの人。若いころ、鮑叔牙(ほうしゅくが)と交友し、鮑叔は彼の賢いことを知っていた。管仲は貧困のあまり、よく鮑叔を欺いたが、鮑叔はいつまでも見棄てず、彼のすることに、とやかく言わなかった。やがて鮑叔は斉(せい)公子小白に仕え、管仲は公子糾(きゅう)に仕えたが小白が父の後を嗣いで桓(かん)公となるや、競争者の公子糾は敗死し、管仲ははとらわれた。しかし鮑叔は、あくまで管仲を推挙したので、管仲は登用され、斉の国政を担任した。このため斉の桓公は覇者となることができたのである。諸侯を九合し、天下を一匡(いつきょう)したのは、実に管仲のはかりごとによったのである。 管仲は言った、「かつて私が困窮していたところ、鮑叔とともに商売をしたが、利益を分けるとき、私は分け前を多く取ったのに、鮑叔は私を貪欲とは思わなかった。私の貧乏を知っていたからである。かつて私は鮑叔のために事業を企てたが、失敗していよいよ困窮したのに、鮑叔は私を愚か者とは思わなかった。時に利・不利のあることを知っていたからである。かつて私は三たびとも君から逐(お)われたが、鮑叔は私を無能とは思わなかった。私が時の利にあわなかったのをしっていたからである。かつて私は三たび戦い、三たびとも敗れて逃げ出したのに、鮑叔は私を卑怯とは思わなかった。私に老母のあるのをしっていたからである。公子糾の敗れたとき、同僚の召忽(しょうこつ)は戦死し、私は幽閉されて辱しめを受けたが、鮑叔は私を恥知らずとは思わなかった。私が小節を恥じず、功名を天下に顕わせないのを恥としたのを知っていたからである。私を生んでくれたのは父母だが、私を知ってくれるのは鮑叔である」と。 ▼管仲を推挙したのち、鮑叔は、みずから管仲の下風に立つて敬意をはらった。鮑叔の子孫は代々斉の俸禄を愛け、封邑を領有すること十余代、常に名大夫(めいたいふ)として世に聞こえた。されば天下の人は、管仲の賢をほめるより、むしろ鮑叔の人を知る明をほめたたえた。(略)『史記Ⅱ』P.7 『新十八史略 天の巻』(河出書房新社)P.92には 斉の宰相となった管仲は、鮑叔牙(ほうしゅくが)の眼に狂いはなく、大手腕を発揮した。なんらの門閥の背景を持たず、実力によってのし上がったかれは、古いものにとらわれる必要がなかった。 ▼――倉稟(そうりん)(米倉)満ちて礼節を知り、衣食足りて栄辱(名誉と恥辱)を知る。『管子』 この言葉こそ、管仲が現実主義の政治家であることを如実に物語っている。経済がすべての根本だと考えていたかれは、斉の地理的条件から、製塩業と農具製造業とを国家の統制のもとにおいた。こうしてかれは着々と、裏づけのある富国強兵策をとったのである。その政策はは『管子』七十六篇に伝えられている。 (七言古詩 杜甫「貧交行」)の詩がある。 手を翻せば雲と作り(てをひるがえせばくもとなり) 手を覆せば雨(てをくつがえせばあめ) 紛紛たる輕薄(ふんぷんたるけいはく) 何ぞ數うるを須いん (なんぞかぞうるをもちいん) 君見ずや管鮑 貧時の交わり きみみずやかんぽう ひんじのまじわり 此の道今人棄てて 土の如し 此の道今人(こんじん)棄てて土の如し 参考:伊藤 肇『人間的魅力の研究』(日本経済新聞社)P.215~216にも引用説明されています。 平成二十二年十月二十五日

刎頸の交わり

筑摩書房『史記Ⅱ』列伝篇 廉頗藺相如列伝第二十一P.118~ に詳しく述べられている。

▼むかし、趙(ちょう)の藺相如と云ひし者は、下賎(げせん)の人なりしかども、賢なるによりて趙王にめしつかはれて天下の事をおこなひき。趙王の使ひとして、趙璧(ちょうへき)と云(いふ)玉を秦の国へつかはせしめたまふ。かの璧を十五城にかへんと秦王の云し故に、相如に持たせてつかはすこと、国に人なきに似たり。余臣(よしん)のはじなり。後代のそしりなるべし。みちにて此の相如を殺して璧を奪ひ取らんと議しけるを、ときの人ひそかに相如にかたりて、此のたびの使を辞して命を保つべしと云ひければ、相如云く、某(それ)がし敢えて辞すべからず。相如王の使として璧を持て秦にむかふに、佞臣の為に殺されたると後代に聞こへんは、我ためによろこびなり。我が身は死すとも賢のなは残るべしと云て、終(つひ)にむかひぬ。余臣も此の言(こと)ばを聴て、我れら此の人をうちうることあることあるべからずとて、とゞまりぬ。 ▼相如ついに秦王に見(まみ)へて璧を秦王にあたふるに、秦王十五城をあたふまじき気色(けしき)見へたり。時に相如、はかりごとを以て秦王にかたりて云く、その璧にきずあり、我是れを示さんと云ひて、璧をこひ取りて後に相如が云く、王の気色を見るに十五城を惜める気色あり、然あらば我が頭(こう)べを銅柱にあてゝうちわりてんと云て、瞋(いか)れる眼を以て王をみて銅柱のもとによる気色、まことに王をも犯しつべかりし。時に秦王の云く、汝ぢ璧をわることなかれ、十五城を与ふべし、あひはからんほど汝ぢ璧を持べしと云しかば、相如ひそかに人をして璧を本国にかへしぬ。 ▼後に亦潬池(めんち)と云ふ処にて趙王と秦王とあそびしに、趙王は琴琶の上手なり。秦王命じて弾ぜしむ。趙王相如にも云ひ合せずして即ち琴琶を弾じき。時に相如、趙王の秦王の命に随へることを瞋て、我行て秦王に簫(せう)を吹かしめんと云て、秦王につげて云く、王は簫の上手なり、趙王聞んことをねがふ、王吹たまふべしと云しかば、秦王是を辞す。相如が云く、王若し辞せば王をうつべしと云ふ。時に秦の将軍、剣を以て近づきよる。相如これをにらむに両目ほころびさけてげり。将軍恐て剣をぬかずして帰りしかば、秦王ついに簫を吹くと云へり。 亦後に相如大臣となりて天下の事を行ひし時に、かたはらの大臣、我にまかさぬ事をそねみて相如をうたんと擬する時に、相如は処々ににげかくれ、わざと参内の時も参会せず、おぢおそれたる気色なり。時に相如が家人いはく、かの大臣をうたんこと易きことなり、なんが故にかおぢかくれさせたまふと云ふ。相如が云く、我れ彼をおそるゝにあらず、我が眼を以て秦の将軍をも退け、秦の璧をも奪ひき。彼の大臣うつべきこと云ふににも足らず。然あれどもいくさ起しつはものを集むることは敵国を防ぐためなり。今ま左右の大臣として国を守るもの、若し二人なかをたがひていくさを起して一人死せば一方欠くべし。然あらば隣国喜びていくさを起すべし。かるがゆへに二人ともに全ふして国を守らんと思ふ故に、彼といくさを起さず云ふ。かの大臣、此のことばを聞てはぢて還(かへり)て来り拝して、二人共に和して国をおさめしなり。相如身をわすれて道(だう)を存ずることかくの如し。今ま仏道を存ずることも彼の相如が心の如くなるべし。寧(む)しろ道ありて死すとも道無ふしていくることなかれと云云。 私見1:「徳は弧ならず、必ず隣あり」の言葉どうりである。 2:道元の時代(1200年ころ)、中国の歴史が読まれていることがよくわかる。 『新十八史略 天の巻』(河出書房新社)P.241によると

「わしは軍勢をひきいて戦場を駆逐し、大功を立てて上卿となった。しかるに藺相如は口先ひとつでわしのうえにすわる身分にのしあがった。しかもあいつは素性も知れぬいやしい男。あんな男の下風に立つことなど、このわしにはとてもできん」と不満を洩らし、人前もはばからずに、 「相如に会ったら、かならず恥をかかせてやる」 といいはなった。これを耳にした相如は、以来、ひたすら廉頗と顔を合わせることを避け、病と称して朝廷にもでなくなった。また出先で廉頗と行きあったりしようものなら、はるかにその影を望んだだけで倉皇として脇道に逃げ込むという始末。あまりの腑甲斐なさに、部下から愛想づかしをされたこともあった。すると相如はその部下にたずねた。 「おまえは廉頗将軍と秦王と、いずれをより怖れるか」 「もちろん秦王でございます」 その秦王をすら宮中で叱咤し、あの秦の臣下たちを辱しめたわたしだ。いかに鈊才とはいえ、廉将軍を怖れるようなわたしではない。ただ、あの強国秦がわが国に手をだしかねているのは、ひとえにわれわれふたりがいるからこそである。しかるに、そのわれわれが争えば、いずれか一方の死は免れがたい。廉将軍を避けるのは、国の危急を思えばこそだ。 此の話は、やがて廉頗の耳にも届いた。はじ、めて相如の心を知った廉頗は、当時の作法にのっとって裸の茨の笞を背負い、相如の邸を訪ねた。そして、相如のまえに平伏した。 「わたしはまことにくだらぬ男である。あなたの心かほどまでに寛大であることを知らなかった」 以来、ふたりは”刎頸の交わり”(友のためにおのれの頸を刎ねられるとも悔いのないほどの仲)を結んだのである。 ▼この話のような「刎頚の交わり」のできる人が一人でもある人は心強い人でしょう。歴史で人物について教えられて、少しでも人間的向上したいものだと思います。 平成二十年八月二十四日、平成二十三年二月五日再読・追加。平成二十三年六月二十八に再々読。 |

|

私の一冊の本のカバーにつぎの歌をペン書きした本。ページをめくると書き込みもしている茶色に日焼けしている三木 清・著『人生論ノート』(創元社) 昭和廿一年十月一日 十九版発行の本があります。 Home, Sweet Home

'Mid pleasures and palaces though we may roam,

By J.H.Payne ▼J.H.Payneをインターネットで検索すると、イギリスの歌ですが、H.R.Bishop (1786-1855)作曲の「Home, Sweet Home」という歌があります。(映画「火垂るの墓」のラストに流れていました。) 原詞は、アメリカ人、J.H.Payne (1791-1852) によるものとありました。 この記事には第二節も記載されていました。

An exile from home splendor, dazzles in vain;

日本語に翻訳されていましたので参考までに。 楽しみながら、素晴らしい家々を訪れ、旅して歩くこともあろう。しかし、たとえ粗末な家でも、我が家ほどの場所は他にない。空の美しさが我が家では心を清めてくれる。世界中で捜し求めたもの、それはけっしてどこか他の場所で出会えるものではないのだ。我が家、我が家よ、温かい我が家よ、我が家ほどの場所はない。我が家ほどの場所はない! 我が家から離れ、華やかなものに目が眩んでしまった。虚しいだけだった。ああ、もう一度みすぼらしいわらぶきの田舎家を私にお与えください。鳥は楽しげに歌い、私が呼べば来てくれた。それらを私にお与えください。何物にもまさる貴い心の安らぎと共に! 我が家、我が家よ、温かい我が家よ! 我が家ほどの場所はない。ああ、我が家ほどの場所はない。 ▼本棚にある読みたい本を探していますと、昭和四十九年十二月の新潮文庫の同じ本がありました。 私は二冊の本もあり、古い本を処分すべきか、保存すべきか考えましたが古いもの(愛着を断つのは難しいものです)を処分しようときめました。 読書家の先輩が古本屋に本を売ったとき、リヤカーで運ばれているのをみていると一抹の淋しさを話してくださったことをおもいだしました。 ただの一冊の本を処分するにも愛着未練をもつようではどうしようもないな……。 ▼本を沢山持たれている方は、本の処置をどうされているのだろうか?などおもっていますと、ふとおもいだしたのが「針供養」「筆供養」の行事でした。長い間、使ってきた愛用の品物に感謝の気持をこめて行われている伝統ある風習でしょう。私はこの行事にあやかり「本供養」しようと。 我が家の庭に穴を掘り、その中でこの本を焼却することにしました。燃え上がる焔、煙をあげて灰となりました……。これでよかった、空を見上げました。 平成二十二年三月二十九日 |

|

22.05.05 朝日新聞の広告欄に表題の説明があり、外科医の私は、瀕死の母親の肉体にメスを入れる―。 その日一日、私は休みなく働いた。夕方一休みした時に昨日の午後に買った煙草がまだ残っているのを知って今更のようにそう思ったのだ。(中略)

二頁も読まないうちに電話のベルが鳴った。「もしもし」という語尾の重い訛りで、それが兄の声だと直ぐ分かった。「今夜弘子姉さんの処で皆が集まるのを知っているだろう」私は勿論忘れていない。「七時からと言ったけれどもう皆集まっているから少し早めに来ないか」というので、私は「直ぐ行く」と答えた。

―続きはWEBで

私見:本は紙で書かれていたのは昔のことであるのか。電子技術の進歩で私たちはWeb検索で多くの事をしることが出来ます。小説がWebで無料全文公開され、それを読むことができることを知ることができました。今後、こんなことが何かの意図(書店の宣伝など)で行われることがふえるのではないかと

以前、ある会社から「貴方のホームページを電子本にしませんか?」のメールが飛び込んだことありましたのを思い出しました。 平成二十二年五月五日 |

|

『日本語の年輪』 紀田 順一郎『知の知識人たち』(新潮社)の「辞書の年輪」 新村出と『広辞苑』P.173 を読んでいると広辞苑の編集が再開されたとき、当時新進の大野 晋が中心となって再検討を行い、記述の見直しを行ったとの記述に出会った。 ▼大野 晋著『日本語の年輪』(新潮文庫)が手元にあり、子供の頃、教えられた言葉、そして大人になりつくる言葉などさまざま日本語の年輪を丁寧に説明されている、とても私達には参考になる。 P.20 例えば、今日は「うつくしい花」「美しい着物」のように「うつくしい」は、広く美を表わす言葉として使われている。 しかし、奈良時代の人たちは、完成したばかりの寺々の赤、緑のいろあざやかに塗られたお堂や塔を見て、「うつくしい」と言っただろうか。また、秋の紅葉、初夏の新緑を見て「うつくしい」と言ったろうか。それらを「うつくしい」と言うことはなかったろう。何故なら、「うつくしい」は当時次のように使われていたからである。 遠い九州の防備のために筑紫へ遣わされる関東の人たち、防人の歌が万葉集>の中にある。 〽あめつちのいづれの神に祈らばかうつくし母にまた言問はむ 「天地のどの神様に祈ったならばうつくしい母に再び言葉をかわすことができるだろうか」 また、有名な山上憶良は、 妻子見ればめぐしうつくし と歌っている。「妻子」とは、「め」は女または妻、「こ」は子供である。妻や子供を見ると「めぐしうつくし」と感じたのである。「めぐし」とは、今日「めんこい仔馬」という童謡のあるあの「めんこい」の古形で、今日の方言では、「めごい」「めんごい」などという地方もあり、可愛いという意味である。ここにあげた二つの場合の「うつくしい」は、親に対する愛情、妻子に対する愛情を表している。 「うつくしい」は、「万葉集」では、このように夫婦の間や、父母、妻子、また恋人に対する非常に親密な、肉親的な感情の表現である。 平安時代の女流文学では、「うつくしい」は小さい者への愛情の表現に変ってくる。「枕草子」では、人がねずみ鳴きをして、ちゅうちゅうと呼ぶと、雀の子が飛んでくるのを「うつくしい」と言っている。また二つ三つばかりの赤子が、急いで這ってくる途中にこまかい塵があったのを目ざとく見つけ、小さい指に取って大人などに見せたのは、たいへん「うつくしい」と書いてある。そして「なにもなにも小さき者はみなうつくし」と言っている。つまり、「うつくしい」は小さい者への愛情、あるいは可憐の感情を表したもの、と言っていいであろう。 」 このようにして、「うつくしい」は、肉親の愛から小さい者への愛に、そして小さいものの美への愛に、さらに室町時代になってから、ようやく美そのものを表すようにと、移り変って来たのである。 私達が今日使っている言葉の表わす意味の移り変わりが多く記載されている。 P.114 「くやしい」とは現在、「口惜しい」と書いたりする。あたかも、残念さのために口をきくのも惜しいという気持を表現しているかのようである。しかし、「くやしい」と「くちおし」とは、平安・鎌倉時代には、何百年もの間はっきり使い分けられていた。 恋しい男が訪ねて来てくれたかと馬の足音に聞き耳を立てていると、その足音は通り過ぎてしまう。これは「くちおしい」ことである。昨日まで積もっていた雪が、一晩のうちに思いもかけず消え去って、いまいましく、「くちおしい」。また、並びない琵琶の名器を盗人が台なしにしてしまって「くちおしい」、つまり、「源氏物語」「古今著聞集(ここんちょもんじゅう)」などでは、期待に反し、予想にはずれ、心に描いていた大切なものが駄目になったとき、「くちおし」という。「くちおし」とは、口が惜しいのではなく、ものが朽ちるのが惜しい「朽ち惜し」が、その語源と思われる。 「平家物語」に、平 重衡捕えられ、奈良に連れて行かれて斬られる話がある。その前に、一度いとしい妻に逢いたいという。日野という所で対面する機会を作ってもらう。そのときの言葉に「こんな風に生きたまま捕えられて、大路をを引いてあるかされ、京都、鎌倉に恥をさらすだけでもくちおしい」と言っている。自分の意図に反してしまって残念だという意味である。 ※参考:『平家物語』(角川文庫)下巻 P.229 「中将、涙にくれて行先(ゆくさき)も見えねば、駒をもさらに早め給はず。なかなかなりける見参かな、と今はくやしうぞと思はれける。」 「くやしい」とは、しなければよかったと後悔されることである。「くちおし」は予期した像のこわれるのをなげき、「くやし」は過去のの自分の行動をなげく。そこに大きな差がある。 室町時代の狂言になると、ゆえもない成敗をしたとあっては後難があろう。それでは「口惜しい」といっている。これも、予想外ことが起るといけないということだが、これを残念だと置いても理解できる。こうしたところから、「くやしい」と「くち惜しい」とが次第に混同し始めるようになって来た。それで、今では、言葉は「くやしい」が残り、文字の上では「口惜しい」という字が残って、それを「くやしい」とよませるようになった。 ▼私はこの本をよみ大野 晋さんが、「なぜ、こんなに日本語について万葉の時代から今日にいたるまでの年輪に詳しいのだろうか?」と思っていた。 ▼たまたま、『私の文章修業』(週刊朝日編ー朝日選書)に大野 晋さんは「私は古典語の辞書を作る仕事を引き受け、奈良・平安時代の文学語、約二万語に付き合ったことがある。(中略)万葉集の全部の注釈、日本書紀の全部の訓読をなし終えて、源氏物語、枕草子などを中心とする平安時代の文学語に向い合い、一語一語扱う作業に、合計約二十年をついやした」の記述を読み、長年の国語学者でなければ著されない本であると納得できました。 ※プロフィール:大野 晋(1919年~2008)は、国語学者。文学博士。学習院大学名誉教授。 平成二十三年一月十六日 |

民主党の第二次組閣にあたり、「たちあがれ日本 共同代表」の与謝野氏を 内閣府特命担当大臣経済財政政策少子化対策男女共同参画)社会保障・税一体改革担当閣僚に「三顧の礼」をもって迎えたとのことである。 少し中国の歴史を貝塚茂樹著『中国の歴史 上』(岩波新書)で調べることにしました。「三国の分立」の項目の中に「三顧の礼」が述べられていました。引用します。P.207 ▼一九〇年後漢の献帝が董卓に強制されて西の長安にうつされてからのち、漢帝国の威権はおとろえ、ほとんど無政府の状態におちいった。関東つまり河南省以東野の中原では軍閥が地方に割拠して、十九年の長期にわたって、はげしい戦争が交えられた。もっとも有力なのは士族のなかの名家袁紹で、ほぼ河北、山西両省を領した。これに次ぐのが曹操で、山東省から河南省に進出し、献帝が長安から脱出して帰ると、いち早く本拠の許(河南省許昌県)に迎え、漢の帝室をもりたて、漢朝につくすという勤王の美名のもとに、天子を人形のようにあやつって、急に威権は強大となった。袁紹を官渡の一戦に破って河北を手中にいれた勢いに乗じて中原に侵入し、河北の北辺によっていた烏桓(うがん)(また烏丸ともいう)を服属させ、東北に独立していた公孫度(こうそんど)もその部下になった。 ▼華北の大部分を制圧した曹操は南下して揚子江中流の武漢の要衝をふくむ荊州に向かった。この地方の政権をにぎっていた湖北の襄陽(じょうよう)の劉表が病死してあとをついだ子の劉琮(そう)は曹丕は曹操に降伏してしまった。劉表のもとには漢の王室の遠い分家である劉備が身を寄せていた。かれは黄巾の賊を討つためたちあがった士族の一人であったが、四方に流浪して志をえず、一時は曹操にぞくしていた。曹操が勤王を叫びながら、漢王朝にとってかわる野心をいだいているのを見破って、これを除こうとはかって失敗し、劉表のもとに亡命していたのである。劉備はかくれた学者の諸葛亮(しょかつりょう)の計をいれて、揚子江下流の南京に割拠していた孫権(そんけん)と同盟して曹操にあたった。 いじょの歴史的経過をへて、劉備が諸葛孔明を迎えたときのはなしである。 三顧の礼 劉備は後漢の名儒盧しょく(ろしょく)について経学を修め、曹操にくらべると正統の学門の素養を受けている。しかし、ひと筋に学門を勉強するには社会的関心が強すぎた。豪侠と交を結んで青年時代をおくったが、おのずから人徳があって衆の信望をえた。曹操も「天下の英雄は君と僕だけだ」というほど彼を認めていた。三十六歳の劉備は七歳年少の諸葛亮の隠れ家を三度訪問し、かれに参謀として出馬することを承諾させた。三顧の礼によって諸葛亮を招いた美談はたいへん有名となった。このとき諸葛亮が献じた天下三分の計が余りにも、その後の三国分立の情勢と一致しているので、後世でつけ加えた談義ではないかと疑う学者もある。天下三分の計なるものは当時他の政客も思いついているから、文辞のすえにはある程度後世の修飾がまじっていても、大体は、諸葛亮(字(あざな)は孔明の原案と見てよい。

▼『三国志事典』(岩波ジュニア新書)によると、諸葛亮は、奇謀の軍師とか軍略の天才というイメージをもたれているが、じつさいのかれの軍事的才能はどうであったか。正史の著者陳寿は、その政治的才能は管仲・粛何に匹敵すると最大限の賛辞をおくりながら、連年、軍を動員しながら目的を達成することができなかったのは、臨機応変の戦略戦術に長じていなかったからではないか>との疑問を呈している。P.94 平成二十三年二月六日 |

紀田順一郎『知の職人たち』(新潮社)には、吉田東ご(人偏に漢数字五)と『大日本地名辞書』、石井研堂と『明治事物起原』、斎藤秀三郎と『斎藤和英大辞典』、日置昌一と『話の大事典』、巌谷小波・栄治と『大語園』、新村出と『広辞苑』について述べられている。

一般的に一番多くの人に用いられて辞書は広辞苑ではないでしょか。私は『大日本地名辞書』で故郷の記事を図書館で調べたことがあり、『斎藤和英大辞典』が手許にあります、他の四つはまだ見たことがありません。

新村出は明治九年(一八七六)山口市に生まれた。幕臣であった関口家の二男であるが、父が山形県知事から山口県知事に転任した後に生まれたというので、「山」を二つ重ねて「出」と命名された。同じ幕臣新村家の養子となり、高校時代には電気工学を志望していたが、数学や理科より国文や漢文の成績がよかった。明治二十九年(一八九六)東京帝大文科大学博言学科に入学、金田一京介らとともに上田万年(かずとし)の教えを受け、三年後に首席で卒業した。この年からはじまった銀時計を、明治天皇から授与され、感激したという。大学院では国語科を専攻した。 東大助教授を経て京大助教授に転じ、ドイツ、イギリス、フランスに留学して言語学を研究、明治四十二年(一九〇九)帰朝して教授に進み、学位を得た。ぞの功績は、実証的方法を通じてわが国の国語学の基礎を築いたこと、キリシタン文献に関する書誌的研究を行ったこと、語源・語誌の研究を行ったことなどである。 このような経歴を持ち、東西にわたる博識を有する学者として、夙に高度の学問的辞書の必要性を感じていたことは当然だった。彼の国語辞書に関する理想は、「日本辞書の現実と理想」(一九三四)という、講演をもとにした文章に述べられている。それは要約すれば次のようになるだろう。※要約部分は略。 ――新村出は現実と理想について具体的に述べたあと。「辞書は一部の人の役に立つ丈(だけ)のものではなく、最多数の色々の目的を持つ人に役立つものであって、痒(かゆ)い所に手が届く様にありたいのである。非常に深い専門家は別として、他の専門家のものも一通り調べようとする時、大辞書から一通りは分らないことのない様にしたいのである」と結んでいる。 懇意の岡書院の社長、岡茂雄から辞書の編纂を依頼された。しかしにベもなく断ったのである。 ほとんどの辞書は編者自ら執筆するものではないから、版元としては要するに適当な実務担当者を推薦してもらえばよいということになる。溝江八男太(やおた)は新村出の教え子で、『大日本国語辞典』の編集者松井簡治の門下生であったが、国語教育者としてはともかく、辞書編纂の最適任者というほどでなかったろう。もしかしたら溝江が断ることをアテにしていたのかも知れない。しかし溝江は現場の教育者として、よい国語辞書の必要を痛感していたところだったので、「私の意見を容れてくださるなら、及ばずながらお手伝いしましよう」と返事をしてきた。岡茂雄の喜びが眼に浮かぶが、一方の新村出は複雑な思いだったかも知れない。ともかく、辞典はこのような経緯でスタートした。 溝江は言語学者ではなかったから、その辞書の理想というのは現実的なもので、国語辞典と百科事典とを兼ねたような中型辞書というにあった。新村が講演で触れたウェブスター方式である。このため編纂が開始されると、当初の予定枚数を遥かに越えることが明らかになってきた。岡としてはいまさらやめるとも言い出しかねて、企画じたいを博文館に譲ってしまったのである。 博文館は新村出という名前すら知らない出版社だったから、両者の間に意志の疎通を欠く面もあったと言われている。新村としても、自ら全力投球という仕事ではなかった。かなりの部分を縁故のある学者、研究者に任せる形で編集が進行し、前後四年あまりで完成ということになったのである。昭和十年(一九三五)二月のことであった。なお、書名は晋の葛洪(かつこう)の『字苑』からヒントを得て『辭苑』とした。 博文館は新村出という名前すら知らないほどだから、ひそかに売れ行きを案じ、ていたが、蓋を開けてみると大好評で、増刷も間に合わないほどであった。刊行一年目に八十版、五年間には二百六十版を重ねるという盛況に、版元は大いに喜んだ。 無限に続く修正

岡茂雄の回想によれば『辭苑』改訂のプランは初版発行後一カ月もたたないうちに開始されようとしている。これは一般向けの辞書としては異例であるが、察するに予想外の多数の読者を獲得したため、誤りの指摘なども多かったのであろう。辞書とはそういうものだが、岡としては、ただ新村のなに傷をつけたくない一心だったと思われる。

『広辞苑』誕生の第一幕の主役は岡茂雄であったが、第二幕のそれは新村出の二男の猛(フランス文学者、一九〇五~一九九二)である。彼自身が著した『「広辞苑」物語 権威の背景』(一九六九)に詳しい。それによると、増補改訂版の刊行目標は昭和十五という慌しさで、すでに作業は開始されていた。やがて戦局の進行が予断を許さないものとなり、協力者たちが続々招集されて行くような事態となってきた。そのうちに用紙統制がはじまり、あまっさえ印刷所が空襲に遭って組版が焼失してしまうという不運に陥った。不幸中の幸いと言わんか、校正の清刷(きよずり)は残ったので、それをもとに作業を続けたが、疎開のために止めて行く人も出るようになり、ついに編集は中絶の憂き目を見ることになってしまったのである。編者のもとには二万円の借金だけが残った。『大日本地名辞書』における吉田東ごの場合によく似ている。 現在の金額にして数千万円という大金を返済するためにも、辞書は完成されねばならなかった。困ったことに博文館は戦後の混乱によって経営が不安定になってきたので、やむなく、かねて新村出の著作を出版した縁故のある岩波書店に継承してもらうことにしたのであった。もともと岩波茂雄は、かって岡から『辭苑』の継承を求められたことがあって、その時はたぶん別の辞典企画に全力を傾注したいがために、体よく断ったという経緯がある。 岩波茂雄としては、ほとんど原稿も出来上っているのだから、あとは容易に刊行し得るという、いわば高をくくった考えがなかったとは言えないだろう。しかし、事業はそこから十年という長い編集期間を要してしまったのである。 『広辞苑』第一版は昭和三十年(一九九五)五月に刊行された。ちなみに岩波書店は版次の表現を「第一版」「第二版」というように統一している。第一版のマイナー・チェンジは「第一版第二刷」である。改版するなど、大きな変化があると、その時点で「第二版」ということになる。 『辭苑』から数えれば、戦争をはさんで二十年ぶりの改訂版である。 「一冊の辞書」を問う

書物というものは、ひとたび著者の手を離れてしまうと、一人歩きをしてしまう。『広辞苑』第一版は、編集者サイドから見れば検討を要する部分が多いものだったにせよ、一般には最も頼りがいのある辞書の一つと受けとめられ、愛用者が増加していった。その例証の、ほとんど最初のものと思われるのは、刊行後数年を出ずして現われた戸塚文子の賛辞であった。彼女はそのころ朝日新聞に連載されていた「一冊の本」という、各界名士が愛読書を語る連載コラム(のち雪華社刊)に本書をとりあげたのである。他の人々が文学・思想書ばかりを取りあげている中で、これはかなり異色の選択だった。

尚この本には色々書かれていますが、省略します。

新村博士の「広辞苑」の前身にあたる「辞苑」の版元は博文館で、私の持っているいる二十五版の奥付けを見ると、初版が出たのは昭和十年二月五日になっています。この古い「辞苑」は、終戦の年に中尉で戦病死した弟のものであった。 戦後新装の「広辞苑」初版が出たときはいち早く購入して、座右の本当に「字引く書なり」として愛用しましたし、初版から十四年に第二版が出たときも、発売日の五月十六に、てにいれてました。 それだけに「朝日ジャーナル」の十月十九(昭和四十三年)号の誌上で、広辞苑第二版に「誤りが数百カ所あること、書店が著者の意向を無視して出版を強行したこと」を著者側の代表者新村猛が新聞に語っている、と知った時はかなりショックをうけました。 「広辞苑」第二版のミスについて最初に岩波書店に訂正が申し入れられたのは、発売直後の六月のことで、香川県小豆郡土庄町の教育委員会が、「オリーブの葉は対生なのにさし絵が互生になっている。開花の時期や名称などの記述にも問題点がある」と申し入れたとのとのこと。 つづいて大阪大学微生物研究所の藤野恒三郎教授が「腸炎ビブリオ」の項の最後にある「アジア・コレラの代表的なもの」との一文につき「この説明ではアジア・コレラの病原体(コレラ菌)はビブリオ属には違いないが、あくまで異種だ。つまりアジア・コレラの病原体と腸炎ビブリオは兄弟だ」と指摘した、とあります。 新村猛、「岩波書店広辞苑編集」はこたえている。(内容省略)以上P.191~ ※余談:黒崎も一度「ひつじ」の開花時刻と未(ひつじ)の時刻との関連について岩波書店に約一カ月にわたる観測結果を添えて手紙を書いたことがあり、返信をいただいた経験がある。 「広辞苑」は国語辞典であるととともに二十万項目を網羅した”ミニ百科事典”でもあり、とても一人や二人の編者でつくれないところに、このような素因があるのではないでしょうか。ミスを完全になくすことは海水の中の大腸菌を絶滅するのと同じように至難なこと、といったら編集スタッフや版元に大変失礼にあたるでしょうが、恩恵に浴することの余りにも多い私たちとしては、いたずらに目くじらを立てすぎるのもどうかと思われます。しかし、版元としてはもまさか「当辞典のミスは許容量の基準をはるかに下まわっていますから、安心して御使用になれます」と広告するわけにはいきますまい。むずかしい問題ではありませんか。 平成二十三年三月十一日 |

|

書物の終わりにある。著者名・発行者(所名)・発行年月日・定価などを印刷した箇所。(岩波 国語辞典 第三版による)。 『広辞苑』第一版には掲載されていない。不思議に思う。 最近、初めて、私に関係した本を自費出版することにした。 その時、大変お世話して下さった方が(何度も自費出版されている)、私の原稿に奥付がないことを指摘されまして「うつかり」にきづかされました。 私は、十年も以前に、自分が読んで参考になったある本を友人に紹介した。 いま、その本を思い出して、奥付を見ると、「一九七〇年二月一六日第一刷発行 一九九〇年四月一三日第三〇刷発行」とある。 以上の経験がありましたが、その後、本を購入する場合は、ただ好みの著者・書名のみであった。 二〇年間も発行されていることは、多くの人が読まれたものであることになり、この本を友達に推薦すると、読まれて、礼状を頂いた記憶がよみがえりました。 今回、早速に、【奥付】として、「書名・発行年月日・編集者(自分の姓名・住所・電話番号)・印刷書・製本 ○○印刷株式会社」を追加した。 以上のいきさつから、本を買う目安の一つとして、第一刷発行から第○刷発行の多いものを必ず参考に見ることを購入の基準の一つにしたい。 さらに今回の体験で、製本会社で様々な本を見せてもらって、本の紙の色は白色と思い込んでいましたが、淡いベージュ色のものがあることに気づかさせられた。会社の人のお話で、白色は反射光線のためによくない場合があるとのことでした。 思い込みが意外な効果を及ぼしていることを思い知らされた。 読書家は、たとえば翻訳書であれば、その翻訳者名により判断されるのではないかと推察します。翻訳本より原書の方が読みやすく理解しやすいものさえあります。 ささやかな、体験を述べましたが、読書の秋のご参考までに。 平成二十四年十月五日 |

平成24年5月28日、NHKニュースによると スウェーデン王立バレエ団で活躍する木田真理子さん(大阪府出身:30歳)が1年間で最も活躍したダンサーに贈られる世界的に権威ある賞、「ブノワ賞」を日本人で初めて受賞しました。 日本のバレエダンサーは国際的なコンクールなどで相次いで高い評価を受けていて、日本バレエ協会は「日本のバレエの成長を示すものだ」としています。 「ロメオとジュリュリエッ」の演技が紹介されていましたので要約されたものを讀みました。

イギリスのシェクスピアの作の戯曲(1595) ヴュロナの町の二名家、モンタギュー家とカブレット家とは代々敵同士の間であったが、モンタギュー家の子ロメオはカブレット家の仮面舞踏会へまぎれこみ、それとは知らずにカブレット家の世継ぎ娘ジュリュリエットと恋に陥る。のちになって、互いの立場を知るが、ロメオはもう激しい愛情のとりこになっていた。その夜立ち去りかねて邸内に忍びこんだロメオは、はからずもちょうど露台に現れたジュリュリエットが、「おおロメオ、あなたはどうしてロメオなのです。私のために父上もんなまえもお捨て下さい」と、ひとり言を言うのを聞き、改めて愛の誓いを立て、あくる日結婚の時日を知らせる約束をして別れるのだった。ロメオはかねてから信頼している修道僧ローレンスを訪ねて結婚の相談を打ち明けた。かねてから両家の争いを心配していたローレンスは、これによって両家の和解の道が開けるかもしれないと考え、自分の手で、二人の結婚式をひそかにあげてやった。その夜ふたたびジュリュリエットの露台の下に忍びこむことを約束したロメオは、町で思わぬ事件に出会ってしまった。ジュリュリエットの従兄で血気盛んなアイボルトが、かっての舞踏会にロメオが忍びこんで来たことを根にもって、争いをいどんできたのである。ロメオは冷静にそれを制止したが、見かねたマーキューシオは、飛び出してティボルトと争い、倒された、ついにロメオもがまんできず、その場でティボルトを殺してしまった。さわぎは大きくなり、ロメオは、ヴェロナを追放されることになった。 ▼ローレンスのもとに逃げ込んでいたロメオは、追放されるなら死んだほうがましだと嘆くが、ローレンスの、近いうちに取りなしてやるということばに励まされて、最後の日をジュリュリエットのもとですごし、夜明けに旅立つことをきめる。その夜は恋のかなった喜びと別れの悲しみのために時はあまりにも早くすぎ、夜明けのひばりの歌を、ジュリュリエットは、夜鳴くウグイスだと信じたいほどだった。ようやく東の空が白むころ、二人は人目をさけて別れを告げるが、窓の下に降りた夫ロメオの姿がジュリュリエットにはまるで墓の中にいる人のように見え、思はず不吉な予感に胸を騒がせるのであった。ロメオと別れて幾日もしないうちに、ジュリュリエットは父から若くて裕福なパリス伯爵との結婚を迫られた。いろいろないいのがれをしようとしたが役に立たず、ジュリュリエットはローレンスに助けを求めた。 ▼ローレンスはジュリュリエットに薬を与え、式の前夜にこれを飲めば仮死の状態になり、墓場に運ばれるであろうから、その間にロメオに使いを出して眠りのさめるまえに迎えに来させようと約束した。ジュリュリエットは勇気を出して薬を飲みほした。あくる日の結婚式は葬式となった。 ▼しかし、この計略を知らせに出かけたローレンスの使いが着く前に、ロメオはジュリュリエットが死んだことを知ってしまった。ロメオは、いまはこれまでと意を決し、毒薬を持って駆けつけ、事情を知らないパリスを殺し墓場へ死んだように葬むられているジュリュリエットに口づけして、自分もその場で毒を飲んでしまった。 ▼そのあとでジュリュリエットは眠りからさめ、倒れているロメオを見た。そして短剣でみずからののどを刺して、ロメオの上に倒れていくのだった。いっさいの出来事をローレンスから明かされたモンタギュー家とカブレット家の人びとは、はじめていままでのおろかな争いを悟り、和解の手を握り合うのでした。 ▼五幕二四場よりなるシェクスピア初期の恋愛劇で、彼の悲劇としては最初のものである。イタリアの伝奇小説から取材したともいわれるが、みずみずしい抒情にあふれたこの作品は、シェクスピア独自の浪漫悲劇であり、恋愛至上の純粋な情熱は、古くから多くの青年男女の心に訴えてきた。 「ロメオとジュリュリエット」の実演技を見たいものです。 平成二十六年六月七日 |

|

サンティアゴはメキシコ湾流でひとり小舟に乗って漁をする老人だった。顔のしわも手の傷あとも、すべてが長い年月を経ていたが、彼の目の色は海と同じで生き生きとしている。漁師たちは彼をからかうか、あるいは無関心を装った。しかし老人は、自分は漁師であると思っていた。

▼彼は貧しい。もう八四日のあいだ何も獲物がない。以前にはいっしょに舟に乗ってくれる少年がいたが、いまでは他の舟に乗っている。

▼九月には漁はむずかしいが、しかし大ものの季節だ。朝日の上らぬうちに老人は沖へ漕ぎ出した。海は恩恵を与えてくれると彼はいつも考えていた。きょうこそは、と思って糸をたらす。毎日が新しい日なのだ。老人はいつのまにかひとりごとをいっていた。わしの大きな魚がどこかにいるにちがいない。 ▼昼ごろ糸を静かに引く手ごたえを感じた。信じられぬほどの重さだ。しかし、巨大な魚は姿を見せぬまま深くもぐり小舟は魚にひかれて沖へ沖へと出ていく。あいつをどうすることもできないが、あいつもわしをどうしようもない。だれもいないところであいつを見たいものだ。と老人は考えた。やがて彼はその魚に話しかける。わしはほんとうにお前が好きだ。尊敬しているのだ。だが日暮れまでにわしはお前を殺してしまうぞ。しかし魚は弱らなかった。夜となる。 ▼二日め。糸をもつ手がしびれて血がにじむ。 少年がいてくれればなあと思う。老人はなまの鮪(まぐろ)やトビウオを食べて元気をつけた。舟の前方に魚が背を出した。濃い紫色で、脇腹(わきばら)にはしまがあった。長いとがったくちばしの大カジキだった。こんなでかいとは思わなかった。堂々とりっぱなやつだがわしは殺さねばならない。この魚はわしの友だちだ。しかし殺さねばならない。こいつは何人分あるだろう。しかし、やつの恐れなき態度と偉大な威厳からすれば、だれひとりやつを食う資格はないのだ。こんなことはわしにはわからない。ともかく海の上で真の兄弟である魚を殺すことは幸福なのだ。夜は夢を見た。少年のころアフリカの海岸で見たライオン。いつもの夢だった。 ▼三度めの日が上る。 老人は目まいのするほど疲れていた。しかし魚も弱って輪を描き出した。ついに老人の力で魚を引き寄せ、力をふりしぼってモリをつき刺した。魚は銀色の腹を出して敗れた。やつが見たい、触る(さわ)りたいと老人は思った。丸のままで、一、五〇〇ポンド以上ありそうだ。彼は魚を舟のわきにつないで帰路についた。こうして魚とならんでいるとどちらが勝ったのかわからないような気もする。魚の肉をねらってサメがおいかけて来た。老人はモリを使いナイフを使ってサメと戦った。オールでサメの頭をなぐりつけた。しかし魚は食い荒らされた。魚がやられるのは自分がやれているみたいだった。いためつけられた魚を見る気はしなかった。わしはうちで寝ているのだったらよいのに。いや、人間は破滅することはあっても敗北することはないのだ。だが、やはり魚はかわいそうだと思った。お前は名誉のためにやつを殺したのだ。それにお前は漁師なんだからと彼は自分にいった。お前がやつを愛しているのならやつを殺すことは罪じゃないんだ。だいぶ食われたにちがいない。わしを赦(ゆる)してくれないか。あんな遠出をしなければよかったんだ。お前のためにもわしのためにもと老人は魚にいった。マストをはずして帆をまいて小屋にもどった。 ▼翌日、波にゆれている魚の骨としっぽを見た旅行者は、説明もきかずに早合点してあれはサメだと思った。老人はなつかしいライオンの夢をみながら眠り続けていた。 単純で詩のように美しいこの小説が何を暗示し、象徴しているか一言では尽くせない。人生を生き抜いた老人が素朴(そぼく)な運命に従わねばならないという現実、永遠の戦いのなかに真理を追い求めねばならない人間の宿命、これらをヘミングウエイは淡々と描いているのだろう。

参考:この本の原書の冒頭文 He was an old man who fished alone in a skiff in the Gulf Stream and he had gone eighty-four days now without taking a fish. In the first forty days a boy had been with him. But after forty days without a fish the boy’s parents had told him that the old man was now definitely and finally salao, which is the worst form of unlucky, and the boy had gone at their orders in another boat which caught three good fish the first week. It made the boy sad to see the old man come in each day with his skiff empty and he always went down to help him carry either the coiled lines or the gaff and harpoon and the sail that was furled around the mast. The sail was patched with flour sacks and, furled, it looked like the flag of permanent defeat. The old man was thin and gaunt with deep wrinkles in the back of his neck. The brown blotches of the benevolent skin cancer the sun brings from its reflection on the tropic sea were on his cheeks. The blotches ran well down the sides of his face and his hands had the deep-creased scars from handling heavy fish on the cords. But none of these were fresh. They were as old as erosions in a fish desert. Everything about him was old except his eyes and they were the same color as the sea and were cheerful and undefeated. 補足:ヘミングウェイ著作:『誰がために鐘が鳴る』『武器よさらば』があります。後日、紹介します。 平成二十六年七月二十九日

ヘミングウェイの孫、「老人と海」の漁村を訪問 米国の文豪ヘミングウェイの代表作「老人と海」の舞台となったキューバの漁村コヒマルを8日、ヘミングウェイの孫2人が訪れた。 ヘミングウェイがノーベル文学賞を受賞して60周年になるのを記念した行事で、地元の漁師らの歓迎を受けた。 コヒマルは首都ハバナから東に7キロ。ハバナに住んだヘミングウェイが釣りに訪れた場所で、「老人と海」の主人公のモデルになった漁師も住んだ。カナダ在住の孫たちは、祖父と同じように米フロリダ州から白いヨットでコヒマルに到着。祖父が1961年に米国で自殺した後で漁師たちが船のスクリューなどを持ち寄って作った胸像に花束を捧げた。 孫の一人でキューバ訪問5回目のパトリックさんは「こんな歓迎をされ、祖父も喜ぶと思う。僕もキューバに移り住みたい」と話した。今回は米国の海洋学者たちを帯同し、祖父がキューバに残した海の日誌などを読むことも目的という。 元漁師ベニグノ・エルナンデスさん(86)は「彼は漁師たちにとても優しい人だった」とヘミングウェイとの思い出を語った。(コヒマル=平山亜理) 2014.11.18追加。

春秋 2018/4/5付 今から30年ほど前。沖縄の与那国島でサバニと呼ばれる小舟を操り、巨大なカジキを一本釣りする82歳の漁師がいた。1年に及ぶ不漁に苦しみ、ついに大物を仕留める。その一部始終を記録したのが、ジャン・ユンカーマン監督の映画「老人と海」だ。名作の誉れ高い。 ▼伝説の漁師のなは糸数繁さん。寡黙な人だ。が、待望の釣果があった晩。仲間の爪弾く三線(さんしん)にあわせ照れくさそうに踊った。カメラは至福の表情を捉える。映画の完成は1990年春。その夏、糸数さんはカジキと格闘の末、帰らぬ人になった。どれほど巨大だったのか。精根尽きて、台湾を望む黒潮の海に引き込まれた。 ▼先週、天皇、皇后両陛下は与那国を訪問し糸数さんが所属した漁協の施設を視察。クレーンにつるされた170キロのカジキを見上げ、陛下は「ヘミングウェイが(小説『老人と海』で)書いています」と話された。両陛下は、メキシコ湾から遠く離れた、もう一つの老人とカジキの死闘の物語をお聞きになっただろうか。 ▼終戦後、本土から切断された沖縄は、深刻なモノ不足に。与那国は台湾との密貿易拠点として栄えた。闇屋が集結し、ピーク時の人口は1万数千人に達した。同県の説明によると両陛下は、島の裏面史にも関心を示されたという。来年、平成最後の「歌会始」などで、心を寄せる離島の思い出をお詠みになるかもしれない。 補足:老人と海 アーネスト・ヘミングウェイの不朽の名作「老人と海」をヒントに、沖縄の与那国島で撮影された1990年製作のドキュメンタリー映画『老人と海』。サバニ(小舟)に乗ってカジキ漁をする老漁師の姿を追い、与那国島の独特な文化や、ゆったりと流れる時間をカメラに収めた本作が、ディレクターズ・カット版として再公開される。アメリカ人にとって特別な作家であるヘミングウェイの「老人と海」の世界観を、映像として映し出すべくメガホンを託されたのは、米国生まれのドキュメンタリー監督、ジャン・ユンカーマン氏。7月31日の公開を前にジャン・ユンカーマン監督にお話を伺いました。 |

白鯨の元ネタは小説より壮絶だった

白 鯨

私のなはイシュメル。何年か前、金はないし、陸の生活もいやになって、船に乗って海に出ようと思った。私は前から鯨の巨大な姿に魅せられていたので、ぜひとも捕鯨船に乗り組んでたろうと思った。商船の水夫として幾度も海の匂いをかいできた私が、どうして今度は捕鯨船に乗り込もうと思いついたのか。そのわけは運命の神が答えてくれることだろう。あおの恐ろしい、いまわしい出来事に私を会わせたのも、みな運命の神の仕業なのだか。

▼私は、古ぼけた旅行のカバンに入用品をつめこむと、なじみ深いニューヨークの町をあとにニュー・ベッドフォードへ着いた。ナンダケット通いの小舟が出帆してしまったあとで、二日あとでないとそこへ行けないと知って私はがっかりした。宿屋を捜に町へ出た私は鯨屋という宿を見っけた。だがそこの亭主は部屋がいっぱいなので相部屋にしてくれと私にいった。私と相部屋になった男というのが人食人種の王子クィークェグという男で、最初おっかなびっくりでこの男といっしょにいた私は、次の日には、いっしょに捕鯨船に乗って生死をともにしようという仲になってしまった。乗りこむ船を見つけに行ってくれと彼に頼まれ、私は港へ出かけていった。港には三年の航海に出る予定の船が三隻とまっていた。私はその三隻をよく調べたのも、ピークォド号に乗り組むことにした。契約書に署名して、ピークォド号からおりて来たとき、みすぼらしい男によびとめられた。その男は「ピークォド号に乗ると不幸なことになる」と予言した。そのうえその男は出帆の日にも現れて、「行くな」と私たちにいった。しかし、鯨に会えるという喜びで胸がいっぱいの私たちには、そんなものがなにになろう。私たちは彼が気違いだと思っただけだ。 ▼クリスマスの晩、船は出航した。私とクィークェグの姿も、もちろん船上にあった。それにしてもこの船は奇妙な船だ。私たちは出帆以来、一度も船長エイバブの姿を見たことがなかった。船の者の話によると、彼は体が悪くて船長室にこもっているとのことだ。私は一度姿を見たいものだとおもっていた。エイバブは熱帯に近づくとはじめて甲板その姿を現わした。老人で片足がなく、鯨の骨を義足にしていた。いつでも陰気な顔をして、何かを追い求める目をしており、狂気じみたところがあった。一等運転手のスターバックは沈着な人間で、船長の狂気一生懸命静めているようであった。なぜエイバブがこんな狂気じみた風なのか私達には不思議であった。ある日、船長は乗組員全員を甲板に集めて、白鯨のことを話したときにその疑問がとけた。彼が片足を失ったのは巨大な白鯨のためで、その鯨は、額にしわがあって、あごが曲り、頭が白く、背中には幾本となくもりが打ちこまれており、そのうえ悪知恵にたけていて、いっまでに何回もボートをひっくり返し、幾多の人命を奪ってきたのだ。エイバブもこの白鯨にもりを打ち込みに行ったとき、ボートをひっくり返され、片足をかみとられたのだ。それ以来エイバブは白鯨を生涯の敵としてねらってきた。彼には鯨の油をとるという捕鯨船の目的などどうでもよくて、白鯨を殺すことこそがたいせつなのであった。エイバブからこの話をきかされた乗組員たちは、彼の気違いじみた情熱に酔わされて、白鯨と戦うことを誓ってしまった。ただスターバックだけがいんうつな顔をしていた。白鯨を追って、船は進んでいく。途中で何隻かの船にあって、白鯨のことをきくが、どの船もその行方を知らない。船が赤道漁場のはずれに来たとき、ピークォド号はレイチェル号に出会った。エイバブは「白鯨を見たか」とまたもや聞いた。レイチェル号の船長は、自らピークォド号に乗り移ってきた。彼は船のボートのうちの一隻が白鯨を追っているうちに行方不明になってしまった。ピークォド号が白鯨を追うのを少しの間止めて、レイチェル号と平行して進んで、ボートを見つける手伝いをしてくれ。お礼はするからぜひ頼むといった。普通の捕鯨船では、一隻の行方不明のボートを捜すために鯨取り作業を中止するなんてことは考えられないことなのでピークォド号の乗組員たちは驚いてしまう。しかし、そのボートには船長の一二歳になる息子が乗っていたということがわかって、乗組員たちは、エイバブがきっと協力するに違いないと思って彼のほうを見つめていた。だが、白鯨がすぐそこにいるという事実に夢中になったエイバブには一瞬の時間も惜しかった。彼は追いすがるレイチェル号の船長から顔をそむけると船室へおりてしまった。 ▼一等運転手スターバックは、白鯨を追うことがどんなに危険なことであり、それによって自分たちの命が失われることを知っていた。彼はエイバブに「なんのために白鯨を追うのです。私といっしょに行きましょう。この死の海からのがれてあのなつかしい故郷へかえりましょう」といって船を帰すことをすすめる。エイバブはその言葉に耳をかしつつも、「自分でもわからない何者かが、わしを白鯨のほうに向かせるのだ。わしの本来の自然の心では、やろうとも思いもかけぬ行為へ、がむしゃらに立ち向かはせていくのだ」とスターバックにいう。スターバックはエイバブの言葉に何もいうこともできず、だまって彼の所から去るより仕方がなかった。 ▼やがて彼らは白鯨を見つけだし、白鯨対ピークォド号の戦いがはじまった。最初の日、エイバブの乗ったボートは白鯨にひっくりかえされ、エイバブは海に投げ出され危く死にそうになったが、すぐそばにいた船に救助される。第二日めには三隻のボートに囲まれ、もりを打ちこまれた白鯨はびくともせず、かえって彼らに逆襲してきてボートをひっくりかえし、エイバブの脚を粉々にし、一人の死者まで出させた。スターバックはエイバブに今度こそ思いとどまってくれるように嘆願する。「あの無残な白鯨にみんなが海の底へ投げこまなければならないのですか。おお、これ以上彼を追うのは神をないがしろにするわざです」。しかしエイバブはスターバックのこの言葉にも動かれはしなかった。しかしこの言葉はたしかに真実であったのだ。次の日、白鯨はボートをたたきつぶしただけでなく、本船めがけて殺到し、体を船にぶっつけて船を粉々にした。一隻残ったボート上のエイバブは、もりを白鯨にうちこんだが、もり綱が自分の首に巻きついて鯨もろとも海中深く沈んでしまい、生きのこったのはこの私ただ一人であった。 著者:メルヴィル(アメリカ)一八一九年~一八九一 ニューヨークで生まれた。青年時代は海にあこがれ、捕鯨船に乗り組んだりしている。 2014.12.02

「白鯨」の元ネタは小説より壮絶だった

ありえない生還劇 「事実は小説よりも奇なり>といいますが、絶体絶命の危機から生還した実話も、すぐには信じられないようなエピソードばかりです。ナショナル ジオグラフィックが集めたそんな実話の中から、特に「ありえない生還劇」を紹介します。 南太平洋で捕鯨船が巨大クジラに激突された。乗組員たちは手こぎボートに分乗し、3カ月近く漂流する。食糧が底をつき、空腹と狂気に苦しめられた彼らが生き延びるためにとった行動は…。小説『白鯨』の元になった実話は、さらに壮絶だった。 ■外洋でのつらい仕事 19世紀、捕鯨は生活に不可欠だった。鯨油はランプの燃料やろうそくの原料になり、鯨蝋(げいろう)はさまざまな薬に使われた。捕鯨は手堅く報酬を得られると同時に、きわめて過酷な仕事だった。 米国の捕鯨産業の拠点は東海岸のナンタケット島にあったが、最も豊かな漁場は南太平洋。男たちは大西洋を南下し、南米最南端のホーン岬を回る1万2000キロの困難な旅を経て、やっと仕事に取りかかるわけである。捕鯨船エセックス号がナンタケット島を出発したとき、これから2年半は家族に会えないことを男たちは承知していた。 ■クジラの逆襲 運命の日は、出航から1年3カ月後、1820年11月20日に訪れた。 エセックス号がマッコウクジラの群れを発見し、1頭ずつ狙い撃ちしていたとき、考えられないことが起こった。巨大な1頭が、群れを離れて船に突進してきたのである。 クジラは船に激突し、乗組員たちは甲板に投げ出された。船長は乗組員に指示を出そうとしたが、船は制御不能に陥っていた。クジラは向きを変え、再びこちらに突進してきた。巨大な背中がまたしても船体に激突し、船は大きく揺れた。20人の乗組員はわずかな食糧をできるだけかき集めて、3艘(そう)の手こぎ舟に次々に乗り込んだ。10分もしないうちにエセックス号は転覆した。 28歳のジョージ・ポラード・ジュニア船長は現在位置を南米大陸の西、3700キロと推定し、64日間の旅を乗り切れるだろうと考えた。逆算して食糧を配給すると、1人1日当たりパン数十グラム、小さな固いビスケット1つ、水およそ0.3リットルになった。健康な大人に最低限必要な食物摂取量のおよそ3分の1、最低限必要な水分量の半分だ。 11月30日までの10日間で770キロ進み、食糧はまだあった。男たちは空腹で疲れていたが、意気は高く、ポラードは、みんなこの旅を乗り切れそうだと楽観的に考えた。 ■食料は仲間の…死の漂流 しかし、クリスマスを過ぎると、食糧配給が半分に減り、船に乗った男たちは極度の飢えと脱水に見舞われた。体内のナトリウム過剰によって恐ろしい症状が出た。下痢を起こし、皮膚にはじくじくした腫れもの、手足にはむくみが生じた。失神する者、奇行に走る者もいた。気力のある者は暴れた。そして互いに食糧を盗み合った。 1821年1月10日、乗組員のマシュー・ジョイが最初の死者となった。間を置かずに数人が後に続いた。最初の6人の死者は、衣服に包まれて船縁から海に葬られた。 1月28日の夜、3艘の舟はばらばらに別れた。うち1艘のその後はわかっていない。 陸地にたどりつくまで、まだ相当な日数がかかるとわかっていた。残り少ない食糧は、まもなく底をつくはずだった。次の死者が出たとき、ポラード船長は遺体を舟に置いておくよう命じた。その仲間の遺体は、男たちの次の食事になるのだ。 ■生死をかけた、恐ろしいくじ引き さらに3人が死に、食べられた。そして2月1日、再び食糧が底をついた。今や想像を絶する危機に直面していた。 ポラードの舟では全部で4人が生存していた。ポラードのほかに、ブラジレイ・レイ、チャールズ・ラムズデル、そして船長のいとこ、オーウェン・コフィンである。深い絶望の中で、男たちは結論を下した。誰か一人が犠牲にならなければ、全員が長く苦しい死を余儀なくされる。 生きるチャンスはくじ引きに託された。 4分の1の確率で、黒い印のあるくじを引く可能性は全員にあった。そしてそれを袋から引っ張り出したのは、オーウェン・コフィンだった。 だがこれで終わりではなかった。他の3人がまたくじ引きを始めた。誰がコフィンを殺すかを決めるためだ。この恐ろしい仕事に当たったのはコフィンの友人、チャールズ・ラムズデルだった。 ラムズデルはコフィンを撃った。少年の遺体はポラード、レイ、ラムズデルに食べられた。それからまもなくレイも死んだ。舟の上での残りの苦しみの日々を、ポラードとラムズデルは骨をかじって生き延びた。 ■発見、人骨の山にうずくまる生存者 1821年2月23日、ナンタケットの捕鯨船ドーフィン号の乗組員が獲物を探して水平線を眺め渡しているときに、その小さな舟を発見した。船長は船を横づけにするよう命じた。乗組員が見おろすと、舟には骨と皮だけになった2人の生存者がいた。 エセックス号が沈没してから95日が過ぎていた。2人はかじられた人骨の山の中にうずくまり、ドーフィン号の船体が横づけになっていることにも気づかないほどもうろうとしていた。 もう1艘の舟は英国の商業帆船インディアン号に救助された。生存者は3人で、こちらも生き延びるために食人という手段をとっていた。 オーウェン・チェイス1等航海士はこの悲劇を、『捕鯨船エセックス号の驚くべき悲惨な難破の物語』という文章にまとめている。 チェイスの息子も捕鯨船の乗組員で、父親の本を海で出会った若者に貸した。この若い船乗りがハーマン・メルビルだった。彼がエセックス号の実話に触発されて書いた小説が、名作『白鯨』である。 引用:(日経ナショナル ジオグラフィック社)『本当にあった 奇跡のサバイバル60』を基に再構成]2014/9/21 6:30 2014.12.06 |

|

文豪が投げかけた 世紀の「公案」小説 一生かかっても解けないような「公案」(禅の設問)を夏目漱石は『門』の中で、私たちに投げかけている。 誰にも言えない不安に苛(さいな)まされる主人公野中宗助は、救いを鎌倉の禅寺に求めた。そこで与えられた「公案」は「父母未生以前本来の面目は何か」というもんだった。 宗助は、自分とは畢竟(ひつきょう)何者かを問われていると受けとめ、いささかの答案を口にするが、老師からもっとギロリとしたものを持ってこいと一蹴され、すごすごと禅寺を去る。 ▲漱石は書く。「門を開けて貰(もら)いに来た。けれども門番は……敲(たた)いても遂に顔さえ出してくれなかった。……要するに、彼は門の下に立ち竦(すく)んで、日の暮れるのを待つべき不幸な人であった」 ▲漱石はロンドンに留学してイギリスの文化、文明に圧倒された。それ以来、日本人とは何か、誇るべきものがあるとすればそれは何か、そればかり考えつめていたのだ。 ▲推測するに、「武士道」ではないのか。『門』は明治43年に朝日新聞上に連載されたものだが、その10年前に新渡戸稲造が国内外で大評判となる『Bushido:The Soul of Japan』を英文で発表して、日本精神のよって立つところを武士道としたのだ。ギロリとは武士道だ。死ぬことを見つけたりという武士道である。鎌倉武士に密着した禅宗の老師らしい禅問答ではないか。 ▲漱石は、日清と日露戦争で勝利した急速に夜郎自大となっていく日本人が大嫌いで、『門』の中の満州帰りの友人、安井こそ坂の上の凶雲(きょううん)だった。 それにしても漱石は、あの公案の答えを残していない。 答えは次なる世代に託されたのだ。よって『門』は「百年の公案」となった。 さあ私たちは何と答えるのか。答えねばなるまい。 引用:2009年3月29日 日曜日朝日新聞ー読書ー 大切な本 早 坂 暁(作家):昨年末、部屋を掃除していて新聞の切り抜きを見つけましたので紹介します。

参考1:やろう-じだい【夜郎自大】夜郎自大 意味 自分の力量を知らずに、いばっている者のたとえ。▽「夜郎」は中国漢の時代の西南の地にあった未開部族の国のな。「自大」は自らいばり、尊大な態度をとること。 夜郎自大 出典:『史記』西南夷伝(せいなんいでん) 夜郎自大 句例:◎夜郎自大になる 夜郎自大 用例:自ら足れりとし、自らよしとするのは、夜郎自大というて、最も固陋ころう、最も鄙吝ひりんな態度なのじゃ。「海音寺潮五郎・南国回天記」 参考2: 「父母未生以前の面目」「インターネット」 禅には「父母未生以前の本来の面目とは何か?」と言う有名な公案がある。「父母未生以前(両親が生まれる以前)の本来の面目」とは不思議な表現である。 この公案はもともと六祖慧能が明上坐に「不思善不思悪のとき、那箇か是明上坐本来の面目」と言ったことに由来する。これは六祖慧能の語録「六祖檀経」に出ている。後世、「本来の面目」という言葉に父母未生以前という言葉を加え、本来の面目の永遠性を強調したものと思われる。 「六祖檀経」では六祖慧能が明上坐に「不思善不思悪のとき、那箇か是明上坐本来の面目」と言っただけで「本来の面目」という言葉が見えるだけである。「本来の面目」という言葉に父母未生以前という言葉が付け加えられたのはいつ頃からだろうか? 黄檗希運の語録「伝心法要」では六祖慧能が明上坐に「不思善不思悪のとき、正に与麼の時に当たって我に明上坐が父母未生時の本来の面目を還し来たれ」と言ったことになっている。このように黄檗希運の「伝心法要」では本来「6祖檀経」では無かった父母未生時という言葉が付いている。 父母未生以前という言葉を加え、本来の面目の永遠性を強調したのは黄檗希運の時代から始まった可能性がある。黄檗希運(?~860)は唐代中期から後期の人である。本来の面目の永遠性を強調したのは唐代後期くらいから始まったと考えてよいだろう。 平成二十七年一月五日 |

|

よく招かれて旅に出る。たいていは講演で、それもトンボ帰りか、せいぜい一泊である。二年ほど前の八月二十四日には長岡市に出かけたが、いろいろ考えさせられることが多かった。 長岡行きは「小林虎三郎没後百年記念講演」というのであった。小林虎三郎といっても、新潟県以外の人には、あまりなじみがないかも知れない。しかし、戦時中の山本有三氏の作品『米百俵』といえば、なん人かの人は、ハハァと思いあたることがあるかも知れない。この戯曲は、井上正夫の好演と相まって、名作といわれたが、作品のテーマが「航空機もさることながら人」という風に解釈され、それが反戦的とされて、出版社の新潮社は絶版を命ぜられた。小林虎三郎は、この作品のモデルである。 昭和十四年の晩春、現長岡市長の小林孝平氏と、長岡中学の同級生であったドイツ文学者の星野慎一郎氏は、ヘルター・ヤーン夫人とともに山本氏の『真実一路』の独訳の許可を得るため山本邸を訪れた。いくたびか訪れているうち、話題は北越戊辰戦争、薩長諸藩の新政府軍と激闘した軍事総督河合継之助のことや、長岡藩の落城そして敗戦などに移って行った。そのうち、星野氏が、ふと明治政府の夜明けを予見し、参戦に反対して恭順を説き、領内の平和を主張した小林虎三郎のことにふれると、山本氏は驚くばかりの関心を示した。 当時、日中戦争は泥沼の様相を呈していた。それが拡大して太平洋戦争になるのだが、山本氏はその間にあって虎三郎に関する資料を集め、『米百俵』が出来上がったのは昭和十八年六月のことだった。初版、実に五万部という」数字であった。 長岡へやってきて驚いたことは、この名作が、長岡市役所の手によって、昭和五十年八月再刊され、しかもそれが三万部も出ている事実である。自治体が、このような作品を出版をするということも珍しいが、それが市民の間に売れているということが、私には驚異であった。 講演は平日(火)の午前十時からだったが、会場の長岡市立劇場(公民館でこういう名称も珍しい)には千二百人位もつめかけていたのは、第二の驚きであった。 長岡市は戊辰戦争(一八六八年)で三度戦火にあい、それから七十余年後の昭和二十年八月一日には、今度は米機によって再び全市が焦土と化した。それから三十年、いまや光と水と緑をめざすニュータウン建設にいそしんでいる。それらの中に一貫して、流れているのは"米百俵"の伝統である。小林虎三郎の精神は、今も長岡市民の心の中に脈々と息づいているかのように私には思われた。 ▼小林虎三郎は文政十一年(一八二八年)に生まれた。父は小林又兵衛といい、新潟の町奉行をつとめた。佐久間象山が新潟に来た折り、二人は意気投合したらしく「自分の息子が大きくなったら、ぜひあなたのところに入門させます。面倒をみていただきたい」「よろしい。おひきうけしましょう」という話し合いが出来ていたものと思われる。 虎三郎はその三男である。小さいとき、ホウソウを患い、左の目はつぶれた。あばたにめっかちという、かなりものすごい容貌だったが、学問はよく出来た。十七、八歳のころには藩の助教にあげられた。かぞえ二十三歳のとき、殿様のお声がかりで江戸に遊学、かねての約束通り、佐久間象山の門に入った。そこで漢籍のほかにオランダ語、物理、経世の学を学んだ。 象山の門下には、全国の俊才が集まっていたが、虎三郎はズバぬけていたらしい。長州の吉田松陰と並んで象山門下の"二虎"といわれた。松陰は通称寅次郎といい、寅と虎で字はちがうが、両方ともトラとよむところから、そういわれていた。しかし象山は、」「虎三郎の学識、寅次郎の胆略というものは、当今得がたい材である。ただし、事を天下になすは吉田子なるべく、わが子の教育を頼むべきは小林である」といっていた。 松陰の方はどちらかといえば、虎三郎に兄事していた気味があった。象山に送った手紙の中に「虎三郎は顔にアバタがあって、私とよく似ている。年も同じ、名前もまた偶然同じである。ふたりは実に似ているが、ちがっている点もないではない。それは虎三郎の才学はすぐれているが、自分の才能は粗雑である」といっている。松陰の謙遜の辞と取れない事もないではないが、ある程度は真実であったろう。 安政元年、アメリカが幕府に開港を迫る。象山は横浜開港説をとなえ、虎三郎を使って、その藩主でありかつ老中でもある牧野侯にも説かせた。虎三郎、大いに説得にかけまわる。これが逆に家老阿部伊勢守の怒りにふれ、「学生の分際で天下の大事を論ずるとは何事か」ということになり、国許へかえされる。やがて虎二郎は病気になり、家にとじこもる。晩年は自ら病翁(ヘイオウ)と号し、読書のかたわら、蘭学の翻訳をしたり、「興学私義(こうがくしぎ)」を書いたりして暮す。 長岡藩はそのころ河合継之助がいた。司馬遼太郎の『峠』の主人公である。彼は『志、経済ニ鋭二シテ、口、事項ヲ絶タズ、スコブル事ヲ喜ビ、区画ヲナス者ニ類ス』といわれていた。つまり切れすぎる男であった。陽明学派で、何より実行を大切にする。やがて、長岡藩をひきずり戊辰戦争の主導的役割をはたすのだが、この二人は親戚でもある。しかし、意見は主戦対和平とまっ正面から対立している。 文久三年の十一月、虎三郎の家から火が出て、丸やけになった。河合継之助が火事見舞いに行く。小林も大いに喜び、二人は久しぶりに歓談するのだが、やがて虎三郎は改まって「貴公の友情はかたじけない。何かお返ししたいがごらんの通り何もない。ただ一つ出来ることは、日ごろのオレの意見だ>と熱烈に河合のやり口を非難した。さすがの河合も閉口したが、あとで「さすが小林だ」とほめていたところを見ると、立場はちがってもお互いに相許していたのかも知れない。 やがて戊辰戦争となる。長岡市は焼野ケ原になった。その間、虎三郎は和平派といっても反論が決定すれば、それにしたがって藩主の側をはなれず、落城後は母をともなって会津から仙台へとおちのび、藩主は悔悟謝罪の文を総督府にたてまつて帰順を願い出るのだが、この謝罪文は、小林が書いたといわれている。 明治元年十二月、長岡藩の牧野家は、おとりつぶしのところ厄をまぬがれたが、藩主は退き、七万四千石は約三分の一の二万四千石に減らされた。虎三郎は、事変処理の役をおおせつかり文武総督となった。『米百俵』はこのときの話である。 長岡藩の表(おもて)高は七万四千石だが、実収十万石といわれた。それが二万四千石というのだから、実収の四分の一に切りさげられたことになる。そのため藩士の窮乏は、はなはだしいものがあった。親戚の三根藩から、そこへお見舞いとして米百俵が届けられた。これを聞いた藩士たちは蘇生のの面持ちである。大勢おしかけてくる。そこで小林が藩士たちを説得する。 「みんな百俵百俵といっているが、百俵ばかりの米になんだってそんなにガツガツするのだ。考えて見るがいい。当藩のものは、軒別にすると千百軒あまりもある。あたま数にすると八千五百人にのぼる。一軒のもらい分はわずか二升そこそこ、ひとりあたりにしたら四合か五合だ。そればっかりの米では一日か二日で食いつぶしてしまう、それより、これをもとにして、学校を建てることだ。そして人物を養成するのだ。まどろっこしいようであるが、これが一番たしかな道だ。いや戦後の長岡をたて直す唯一の道だ、みんな辛いだろうが、こうせねば新しい日本は生まれてこない。あすの長岡を考えろ。あすの日本をかんがえろ」 こうして虎三郎が、あらゆる反対を押し切って明治三年、建てられたのが国漢学校である。やがてこれが長岡中学、長岡病院の母体となって行く。 このあたり、どうやら、昨今の円高による電力会社の円高差益還元問題に似ていないだろうか。電力会社にきくと、一世帯あたり小口で二百五十円の還元にしかならない。しかもその手数料が同じ位かかる。それよりはこのまとまった金で電線を地中にうめるなどということができなかったものか━━現代における政治の貧困というべきであろう。 ▼虎三郎の蒔いた種は次第に見事な実を結んで行く。小藩のしかも三度も兵火にかかった長岡から続々と英才が育って、輩出した人材はケンランたるものである。 解剖学の祖小金井良精(作家星新一氏の祖父)、東大総長小野塚喜平次、山本五十六元帥、博文館を起こした大橋新太郎、詩人堀口大学、駐米大使として戦前もっともアメリカからの人気のあった斎藤博、司法・内務・厚生各大臣をつとめた小原直、明治洋画壇の雄小山正太郎、日石社長橋本圭三郎という具合である。 しかし、それは何も戦前だけにとどまらない。虎三郎の『米百俵』の精神は今日においてもひきつがれ、今や、小林(孝平)市長を中心にニュータウンづくりが進められている。 長岡市の人口は十七万人。昭和四十八年五月にニュータウンの構想を発表し、五十一年十一月には地域振興整備公団(総裁吉国一郎氏)が公団事業のニュータウン第一号として長岡市の構想を採用した。 いまマスター・プランも大体できあがっているが、それによると、長岡市の西部の丘陵地帯にとりあえず人口四━五万の都市をつくる。それは住宅と住宅と商業業務センターの三つを組み合わせた新しい性格の都市である。やがて上越新幹線が通れば、東京━長岡間は一時間の距離となる。とすれば、日本海方面に人口三十万の中核都市が生まれることも遠い将来ではあるまい。しかも、それが近代的な構想の下にである。まことに

一年の計は麦をううるにあり

※扇谷正造『現代ビジネス金言集』(PHP研究所)P.14~20 1979年1月31日 第一刷発行 より ※写真は昭和58年8月31年:「米百俵小林虎三郎頒布会」 会長 小林 孝平 より購入したもの。 ※「管子」に下記の言葉がある。ご参考まで。 一年の計は穀を樹うるに如くは莫く、十年の計は木を樹うるに如くは莫く、終身の計は人を樹うるに如くは莫し。 一樹一穫なる者は穀なり、一樹十穫なる者は木なり、一樹百穫なる者は人なり。 平成二十七年十一月三十日 |

『正法眼蔵随聞記』(岩波文庫)P.96~P.99にも取り上げられている。

『正法眼蔵随聞記』(岩波文庫)P.96~P.99にも取り上げられている。

曹操は劉表の水軍をあわせて十六、七万、八十万の大軍と号して、江陵(こうりょう)から江にそって東下し赤壁(せきへき)にいたった。孫権のつかわした名将周瑜(しゆうゆ)はわずか三万の水軍をもってこれに対した。周は風向きをはかって、火舟を放ち、曹の軍船を焼いたので、曹操は大敗北をきっして命からがら北に軍をかえした(二〇八年)。赤壁の戦いは中国の歴史の運命をかえる大決戦の一つであった。もし曹操がこの戦闘に勝利をおさめていたならば、魏の統一帝国がその後誕生し、曹操の優れた政治的手腕によって、かなり強固な安定した国家をつくりあげえたにちがいない。幸か不4幸かみじめな敗戦をくらったため、孔明が予言したように、曹操、劉備、孫権の三国が分立する形成が確定した。

曹操は劉表の水軍をあわせて十六、七万、八十万の大軍と号して、江陵(こうりょう)から江にそって東下し赤壁(せきへき)にいたった。孫権のつかわした名将周瑜(しゆうゆ)はわずか三万の水軍をもってこれに対した。周は風向きをはかって、火舟を放ち、曹の軍船を焼いたので、曹操は大敗北をきっして命からがら北に軍をかえした(二〇八年)。赤壁の戦いは中国の歴史の運命をかえる大決戦の一つであった。もし曹操がこの戦闘に勝利をおさめていたならば、魏の統一帝国がその後誕生し、曹操の優れた政治的手腕によって、かなり強固な安定した国家をつくりあげえたにちがいない。幸か不4幸かみじめな敗戦をくらったため、孔明が予言したように、曹操、劉備、孫権の三国が分立する形成が確定した。