| 日本の本より (享保17年~安政3年) |

日本の本より (明治時代:1) |

日本の本より (明治時代:2) |

日本の本より (明治時代:3) |

|---|---|---|---|

| 日本の本より (明治時代:4) |

★★★★★★ | ★★★★★★ | ★★★★★★ | 日本の本より (大正時代) |

日本の本より (昭和時代) |

★★★★★★ | ★★★★★★ |

| 外国の人々(1868年以前) | 外国の人々(1868年以後) | ★★★★★★ | ★★★★★★ |

(大正時代) |

|---|

|

われを待つ灯はひとつ 東 井 義 雄

黒 崎 昭 二 様

百千の灯あらんも われを待つ 灯は一つ

私が、校長のときでした。朝、子どもたちが登校するときは、きまり正しく、いきいきした姿で登校することは、よく見てきましたが、帰りのようすはどうだろうかと、昇降口から百三十メートルばかり離れた街角に立って、帰りのようすを見たことがありました。 ところが、その百三十メートルばかりのところを二十分も三十分もかかって帰る子がいるのです。 私は、これは、学校の仕事が多くて、子どもが疲れすぎているのだ、これは、学校として、そのあり方を検討し直す必要があるぞ、と思いました。 学校に帰って職員の皆さんにこのことを告げたのですが、そのとき、 「校長先生、学校のせいじゃなくて、家庭のせいらしいんです。学級の中で半分以上の子どもが『家に帰ったってつまらん』『家なんかおもしろくない』といっているんです」 と皆さんがいうのです。 どの家も、どの家も、りっぱになりました。外から見ても立派であるだけではない、中にはぃつてみても、ほんとうに立派になりました。家庭そのものあり方が、魅力を失っているらしのです。意外でした。 ところが、これは私たちの地域だけのことではないらしいのです。広島県に出向きましたとき、先生方がいろいろな面について調査なさったものを見ていると、その中にも、子どもたちが、家に帰る楽しみを失っていることがはっきり出ているのです。 私は、 「百千の灯あらんも われを待つ灯は一つ」ということばを思い出しました。そして、その「われを待つ灯」が、今の家庭にはともっていないのではないかと考えました。「われを待つ灯」それを家にともす人は「お母さん」です。いや「お母さん」それ自身が「灯」なのです。 昔だって、どの家も貧しかったから、子どもが家に帰ったとき、お母さんが待つていてくれるようなことは、ほとんどありませんでした。しかし、お母さんの「心」が待っていてくれました。 あめ 学校から帰ってみると母はるすだった 家の中がガラーンとしてさびしかった みると ぼくののら着に母の手紙がおいてあった いそいで読んでみた 「出石に浩の運動靴買いにいきます。戸棚にあめがあるから、たべもって山にたき木とりにいきなさい。母」 戸棚に ほんとうにあめがあった のら着に着かえて あめをたべながら山にいった 母のちちをなめているようだった。 次のようなお母さんもありました。

* きょうもお母ちゃんははたけだろうとなと思いながら学校から帰ってくると、やっぱり、うちの大戸がしまっていました。つまらないなあとおもって、大戸を『よいしょ』とあけました。すると、わたしはびっくりしました。にわじゅういっぱいに何かかいてあります。よくみると、それはけしずみでかいたおかさんのかおでした。かおのところのそばに「おかえり。やき山のはたにいるよ」とかいてありました。わたしは、けしずみでかいたおかあさんがまってくれたので、さみしくないとおもいました。 わたしは、かばんをおろしてから、けしずみを一こもってきました。そして、おかあさんのかおのところのそばに、小さいわたしをかきました。リボンをつけたわたしにしました。そして、おかあさんのほうに手をのばして、かたたたきをしているところにしました。「かあちゃんたたいてあげるよ」とかきました。はんたいがわに「あしたもまっててね」とかきました。 すっかりかきあげたので、手をあらっておやつをたべてから、わたしは、おかあさんのかおのところのそばで、ゆうがたまで、いっぽんふみをしてあそびました。

すばらしいお母さんではありませんか。子どもが、どんな思いで帰ってくるかを、ちゃんと、わかってくださるのです。まるで仏さまです。お母さんが「灯をともす人」というよりは「灯そのもの」であってくださっているのです。

自分は自分の主人公 P.278~279

世界でただ一人の自分を 光いっぱしの自分にしていく責任者 少々つらいことがあったからといって ヤケなんか おこすまい ヤケをおこして 自分を自分でダメにするなんて こんなバカげたことってないからな つらくたって、がんばろう つらさをのりこえる 強い自分を 創っていこう 自分は自分を創る 責任者なんだからな。

追加:東井義雄先生の詩・私の10選

平成二十九年二月十六日 |

|

親と教師の魂の琴線にふれる書! いまの日本の教育は、子どもたちの「いのちの根」を腐らせている、と著者はいう。目に見える能力の伸展よりも、土中深くはる根を養うことが教師の使命だ―これが著者の教師道40年の結論だ。危機に立つ日本を救う真の教育書が誕生した。

神戸大学教授 伊 藤 隆 二

目 次

Ⅰ もみじあおいを育てているつもりで

Ⅱ 「大いなるいのち」を生きる

Ⅲ いのちを生み育てるもの

Ⅳ 男の子・男の先生・お父さん

2008.06.16 |

峠のお地蔵さま 私は、中国山脈の山の中の貧乏寺に住んでいます。よそへバスに乗って出かけるとき、たいてい、バスの停留所まで六キロばかり自転車で出かけることになるのですが、出かけるとき、いつも、私自身に聞かせることがあります。それは、 「地蔵峠のお地蔵さまの前を通るときには、忘れぬように挨拶するんだぞ」ということです。 ところが、お地蔵さんのところが坂道になっているものですから、ペタルを踏まなくても、自転車が風を切って走ってくれます。その風の気もちよさにふれると、私はすっかりいい気持になってしまいます。オートバイに乗った気持ちはこんなのかもしれないぞと、ブレーキもかけずに走ってしまいます。暴走族の若者たちの気もちが、何だかわかるような気がしながら、ハッと気がついてみると、お地蔵さまへのご挨拶を忘れてしまっているのです。 大体、スピードというものは、どこか人間を狂わせてしまう魔力のようなものをもっているように思われます。 神戸大学にいらっしゃった伊藤隆二先生がいま、横浜市立大学にお勤めですが、最近、お書きになったものを読んでいましたら、先生はこれまではやく歩くのが自慢で、きょうは何人追い越したとか、きょうは昨日より一人多く追い越したというように、早足を自慢していらっしゃったのだそうです。ところが最近、腰を痛められ、早足ができなくなってしまった。が、早足を自慢していたときには全然気がつかなかった世界が見せてもらえるようになったと書いていらっしゃるのです。道ばたに、こんな可憐な草花が、こんなに力いっぱいに咲いていたのかと、川のせせらぎが、こんな美しい音を奏でていたのかと、驚かせてもらえるようになったとお書きになっているのでした。 自転車はまだ、風を切って走る快さを味わさせてくれますが、急ぎの用事でハイヤーを頼んできてもらい、それに乗って出かけるようになるときには、お地蔵さまへのご挨拶を忘れてしまったという申しわけなさの思いさえ忘れてしまって過ぎてしまいます。どうも、私という人間は、スピードを警戒しなければいけない人間らしいのです。 さて、今度は、バスを降りて帰るときです。地蔵峠と呼んでいる坂道は、とても自転車のペダルを踏んでは走れません。自転車を押して坂道を登ることになります。そしてお地蔵さまの前までくると、いつもハッとします。お地蔵さまが合掌して、私をおがんでくださっているからです。私が、ご挨拶を忘れて、風を切って走り過ぎたときも、お地蔵さまはおがんでくださっていたにちがいないのです。ハイヤーに乗って、「ご挨拶」とも考えず、ふんぞり返っていたときにも、お地蔵さまは、おがんでくださっていたにちがいないのです。 そんなことに気がついて、申しわけない思いで、こちらが掌を合わせるよりも先に、お地蔵さまは、おがんでくださっているのです。 拝まれない者も おがまれている 拝まないときも おがまれている そういう申しわけなさとしあわせを味わさせてくださるのが、地蔵峠のお地蔵さまなのです。 でも、地蔵峠のお地蔵さまは、なぜ、私などをおがんでくださるのでしょうか。 私は、いつも、親鸞聖人のご和讃を思い出します。 五濁(ごじょく)悪時 悪世界 濁悪邪見(じゃあくじゃけん)の衆生には 弥陀のみょう号(みょうごう) 与えてぞ 恒沙(ごうじゃ)の諸仏勧めたる というご和讃です。 濁りに濁り、汚れに汚れたいまの世に生まれた濁悪邪見の東井が救われる道は、お念仏以外にはないぞと、ガンジス河の砂の数ほどのたくさんな仏さまが、私に、お念仏を勧めてくださっているという、このご和讃を思い出させてもらうのです。すると、スキッとお釈迦さまのお心が、私の胸の奥まで届いてくださるのです。お地蔵さまは「わしへの忘れてもいいが、十劫の昔から念じずめに念じ、願いずめに願ってくださっている阿弥陀さまのお呼び声、お念仏だけは忘れないにようにしておくれよ」と、掌を合わせてくださっているのだと、気付かせていただくのです。

静かに/平穏に/しかし 確実に/その日が/近づいてくる ○

静かに

このことばを私に届けてくれたのは、親友太田正一君でした。

太田君は、私がテレビをみる時間もない程あわただしい毎日を過ごしていることをよく知っていて、これを届けてくれたのです。

「東井君よ、忙しく生きることも君の生きがいかもしれないと思いはするが、それだけでは空しいといえるのではないか。どうかどうか、この人生にとって、一番急がねばならぬこと、どんなに忙しくとも、忘れてはならないことだけは忘れないでくれよ」。 その思いをこめて、太田君は、このことばを届けてくれたのだと思います。太田君は、師範学校の時の同級の友なのですが、私は、彼を「友」としてよりも「先輩」として「師」として仰いできました。 ▼太田君が校長のときでした。個人文集を送ってくれました。その文集のな前が「燼」でした。どうよませるつもりだろうかと思いながら字典を出して、この字のいろいろな読み方を調べてみました。「じん」と読ませるつもりかな、それとも「もえさし」と読ませるゆもりかな、しかし、どう読むにしても、彼は、なぜわざわざこんなつまらんな前をつけただろうかと思いながら、本文を読んでハッとしました。太要、次のようなことが書いてあるのです。 ○ 私は、きょう、五十七歳の誕生日を迎えた。近ごろ日本人の寿命がのびて、男子でもだいたい七十二歳までは平均生きられるようになったという。私も七十二歳まで果たして生きさせてもらえるのであろうか。明日の日もわからない身の上である。が、仮に七十二歳まで生きさせてもらえるとしてみても、計算してみると残り極めて僅かである。うっかりしてはおられない。 私は、ふと、日本人の平均寿命七十二歳を一日二十四時間にあてはめてみることを考えついた。七十二歳の半分三十六歳が正午ということになる。五十七歳は午後の何時に相当するのであるか。考えてみると自分の年齢を三で割ると十九ということになる。すると、私は、きょう、ちょうど十九時、つまり午後七時になったということになる。私はギクッとした。私の人生はすでに日が暮れてしまっているということにだ。大事なところはすでに燃えてしまって、僅かな「もえさし」が残っているに過ぎないわたしだということだ。 私「もえさし」なのだ。ウカウカしてはおれないのだ。今までのようなボンヤリしたいいかげんな生き方をしていては、「もえさし」もまたたく間に燃え尽きてしまうということだ。ウカウカしてはおれない。 一日々々どころか、一刻々々を真剣に生きさせてもらう以外ない。そのためにはどうすればいいか、せめて一か月毎にでも必ず私の生きざまを総点検して文集にまとめ、先輩知友のご批判を仰ぐことを決意した。 その個人文集のなまえをどうするか。私はいま「もえさし」の身の上である。そのことを銘記して生きさせてもらうためにも「もえさし」「燼」こそふさわしことに気付かせていただいた。 お粗末この上もない個人文集ではあるが、どうか、ご縁の深い皆さん、私の残り僅かな人生のために、いままで以上のきびしいお叱り、お導きをお願い申し上げます。 というような文章でありました。実に彼らしい考え方であり、生き方であることに、改めて頭が下がったことでした。 と同時にギクッとせざるを得ませんでした。彼が「もえさし」であるということは、私も「もえさし」だということだからです。彼がいま「午後七時」だということは、私も「午後七時」だということです。 私も、既に、日は暮れてしまっているのです。どうすればいいのでしょうか。「もえさし」を大切に生きるということは、具体的にいうとどう生きることなのでしょうか。 太田君のことどころか、これは、私の問題です。太田君の「もえさし」の火は、すっかり私に燃え移ってしまいました。 ちょうど、そのとき、私は八鹿(ようか)小学校の校長を勤めさせてもらっていました。自宅から通勤は不可能です。学校から少しばかり離れたところに町営住宅の小さいのを借りて自炊をしていました。 夜の食事が終わって食器類を洗ったり等をし終わると、学校の職員の皆さんが書いてくれている教育記録を読ませてもいらうのが、その頃の私の日課になっていました。記録を読んでは、ひとりひとりの記録に、私の感想を書かせてもらいます。その間は「もえさし」の身の上であることも忘れているのですが、気がついてみうると夜半になってしまっています。 お内仏の前で夜のお勤めをさせてもらい、寝床を敷いて横たわると同時に頭に浮かんでくることは「もえさし」の身の上にある私のことです。 「〚もえさし〛がいま寝ようとしている」 そう気がつくと、「もえさし」の身の上が、如何にもあわれに思われて、とても眠りになんかはいれません。 「〚もえさし〛を大事にするというのは具体的にどうすることなのか」 「わたしは、どう生きればよいというのか」 そう考えはじめると、いよいよ目は冴えてきます。 しかし、元来がぼんやり者ののきな私です。やはり、いつの間にか眠ってしまいます。 翌朝、目を覚まし、寝床を片付けるとまず排便。しゃがみ込もうとしてハッとします。 「〚もえさし〛がいましゃがもうとしている」 「〚もえさし〛を大事にするというのは具体的にどうすることであるのか」 「……」 こうして、私は、すっかり「もえさし」のとりこになってしまいました。 ▼学校からの帰りには、必ず書店に立ち寄って、私の問題に答えてくれそうな書物を探すことが、毎日のくせになってしまいました。 そうしているうちに、私は、ほんとうに尊い本にめぐりあいました。 当時、若い人たちの間で、たいへん問題になっていた大島みち子という娘さんが書いた『若きいのちの日記』でした。 大島みち子。この人は私とおなじ兵庫県の娘さんです。師範学校の時の同期生M君は当時、兵庫県の織物の町である西脇市で西脇中学の校長をしておりましたが、若い頃、大島みち子さんの担任だったといいます。いつか西脇中学のPTAの講演にいったとき、大島みち子さんのことを聞かせてくれました。 子どもの頃から、ほんとうにかわいい子で、頭がすばらしくよく、心のやさしい女の子だったといいます。 それが、高校に入学すると間もなく、何とかというたいへんむずかしい病気にかかってしまいました。M君の話によると、顔のあちこちにある軟骨がつぎつぎに腐っていくのだということでした。でも、一時よくなって五年かかって高校を卒業、京都の同志社大学の文学部に進んだということでした。ところが、大学に進んで間もなく、その難病が再発してしまい、長い病院生活をしなければならなくなりました。その間に河野誠という学生と知りあうようになり、真剣な愛情を感じあうようになっていったわけですが、二人は遂に結ばれることなく、みち子さんは、病院のベッドの上で、短い生涯を終わってしまったのでした。 が、その間に、みち子さんは日記を書いていたのです。その純情日記をあつめたのが「若きいのちの日記」なのです。 M君からこの話を聞くと、私もじっとしておれなくなり、M君に案内してもらい、みち子さんのお家を訪ねお参りをさせていただき、みち子さんのお父さんから、いろいろお話を伺うこともできたのでしたが、私は、こうしして「若きいのちの日記」にめぐりあったのでした。そして、これによって、「これこそ私が探していた問題の見事な答だ」というものにであったのでした。 ○ 病院の外に 健康な日を三日ください 。(一年ともいわず、一か月ともいわず、十日間ともいわず、一週間とみいわないところがいじらしいではありませんか。でも、その三日間を、みち子さんは、どうしようというのでしょうか) 一日目

わたしはとんで故郷に帰りましょう。

二日目

わたしはとんであなたのところへいきたい

三日目

わたしは

何というつつましやかな願いでしょうか。一日目は、とんで故郷に帰って、かわいがっていたおじちゃんに、ありがとうの思いをこめて、肩をたたいてあげたいというのです。お母さんといっしょに台所に立ってお炊事をすることの中に、お母さんの娘に生まれたしあわせを味わいたいというのです。ご苦労ばかりかけっ放しのお父さんに、お父さんありがとうと、熱いおカンを一本つけさせてもらいたいというのです。 二日目は、とんであなたのところへいきたいといいます。はじめて愛を感じた人なんでしょうけれども、この人との別れを、二日目にしていることにも、この娘さんの人柄のつつましやかさというようなものが感じられる気がします。生まれてから、ずっとずっと慈愛をかけてもらったおじいさんや両親、妹などのことなんか、見向きもしないで恋人のところへ突っ走ってしまう人だってたくさんある気がするのですが、みち子さんという人は、そういう人ではなかったようです。 しかも、「あなたと遊びたいなんていいません」と、まず最初に言い切っているのです。そして、愛する人のお部屋のお掃除をすることに、女に生まれたしあわせを噛みしめようというのです。愛する人のワイシャツに、心をこめてアイロンをかけてあげることの中に、女に生まれさせてもらったよろこびを味わせてもらいたいというのです。 人間の生まれがいは、山の彼方・海の彼方にあるのではなかったのです。人間に生まれさせてもらった者なら、誰でもがしている、つまらなく見えている事柄、そのひとつひとつを、心をこめて、大切に生きさせてもらうこと、そのなかに「もえさし」を大事にするという問題の答えがあったのです。それを大島みち子さんは、私に、はっきり、具体的に教えてくれたのです。 その後、私は、宿から学校までの二〇〇メートル程の間を、 ○ 明日がある あさってがある と考えている間は なんにもありはしない かんじんの 「いま」がないんだから。 と、つぶやき ○ きょうが 本番 「いま」こそが 本番。 と、自分に言い聞かせながら、出勤の歩みを運びつづけることになりました。 学校に着きますと、玄関に立ちます。玄関の正面に、私が字のうまい先生に頼んで書いてもらった、イギリスの詩人ローズ・ワスースの詩の中のことば ○ こどもこそは おとなの父 を黙読します。そして ○ 私のあずかっている七二〇の子どもの中から、七二〇のおとなが生まれてくる。この子どもたちの中から、次の八鹿の町が生まれてくる。この子どもたちから、新しい日本が生まれてくる。この子どもたちから、次の新しい世紀が生まれてくる。子どもこそおとなの父。 と自分に言い聞かせます、 校長室に入ります。詩人高村光太郎の書を黙読します。 ○ いくら まわされても 針は 天極を 指す と書かれています。きょうもいろいろなことがやってくるにちがいない。しかし、どういうことがやってきても、この学校が子どものためにあるということ、子どものために私がお世話になっているということだけは、狂わせはしないぞ、と自分に言い聞かせます。 職員室に出向いていきます。そして、 「きょうも、子どもたちが、いろいろとお世話になりますが、どうかよろしくお願いします」と、心の中でつぶやきながら、「おはようございます」と、挨拶します。校長が、校長室で逆立ちしてがんばってみても、それは子どもを伸ばすエネルギーには、直接、つながってくれません。結局、先生方のひとりひとりが「やるぞ!」ということになってくれなければ、子どもをどうしてやることもできません。先生方を信頼し、お願いする以外道のないことを、自分に言い聞かせます。 用務員のおばちゃんの部屋にいきます。「きょうも、子どもたちが、いろいろお世話になりますが、どうかよろしくお願いします」と、心の中でつぶやきながら「おはようございます」と挨拶します。校長なんかの見えないところで、忘れものをした子どもから、おなかを壊して汚した子ども、いろいろな子どもがどれだけお世話になっていることでしょう。このおばちゃんが、半日いなかったら、学校の歯車は、あちらでもこちらでも、きしみはじめるにちがいありません。私のようなできのわるい校長なんか、三日いなくても、一週間いなくても、学校はビクともしませんが、おばちゃんが半日いないとしても…… と思いはじめると、この学校にとって、なくてはならないのは、私などより、おばちゃんではないかと思われてきます。 おばちゃんへの挨拶が終わると、十九の教室を廻って、子どもたちに朝の挨拶をします。子どもたちが、私を見つけると、廊下にいる子どもたちも、 「校長先生、おはようございます」 と挨拶してくれます。 「ああ、おはようございます。あなたはきょう、何をがんばってくれるのかな?」 「算数をがんばります」 「君は何をがんばってくれるのかな?」 「体育をがんばります」 「うれしいな、しっかり頼むよ」 と、肩をたたいて励まします。 一年生の教室の廊下にさしかかると、どの子どもの子も、 「校長先生、おはようございます」 といって、廊下に頭を突き出して待ってくれます。私に、頭をなでてもらうのを待ってくれるのです。 「おお、おはよう。きょうは、どんなことがんばってくれるのかな?」 といいながら、頭をなでてやります。子どもの頭のぬくもりが、「もえさし」の私のやせた胸につたわってきます。二十一世紀をつくるエネルギーがつたわってくると思いますと、「もえさし」はいっぺんにうれしくなっていのちが燃えてくるのを感じるのです。 一年生の子どものお母さんが、 「子どもが、毎朝、『まだ始まるまでにはずいぶん間があるから、そんなに急がないでゆっくりしなさい』といっても、『校長先生に頭をなでてもらわんならもん』といってとんでいくんです」 といってくれたことがありますが、高学年の子どもたちまでもが、 「きょうが本番。今こそが本番」 を、合ことばにしてくれはじめたのはうれしいことでした。 ▼関連:大島みち子『若きいのちの日記』 P.95~113 2008.6.21、2019.02.26追加。

「雖近而不見」

隠岐の島には、尊い先生がおられます。横田武先生と申します。隠岐の島に渡ることがあったら、ぜひお目にかかりたいと、かねてから念願していた私でした。

雖近 而 不見 ※参考:「雖近 而 不見」は、『法華経 下』(岩波文庫)P.50に記載されている。

の書を拝見したいという思いもありましたので、話題も、自然この「雖近而不見」になってきました。

〇 妻 でも、そういう私であることを知らせていただいたおかげで、こんな私が生かされていた、こんな私であるのに赦されていた、守られていた、包まれていた、ということが、ただごとでないこととして仰がれるのです。 P120~131 参考1:「道雖近、不行不至。事雖小、不爲冨成>。 *『荀子』: 道は近しといえども、行かざれば至らず。事は小なりといえども、為さざれば成らず。どんなに近い所に目標があっても向かって行かなければ目標に届かない、どんなに小さい事でも真剣に取り組まなくては出来ない 参考2:雖近 2010.07.08

『拝まない者も おがまれている』のカバー絵(合掌童子)ー佐久間顕一 NHKこころの時代「祈りを描」 年に五千体描く。一体でもおろそかにしないようにしている。ノートに番号をひかえている。 二十年間、いろんなものを描き、それから二十年間、合掌童子を描いている。一切を捨てた良寛は四十六歳、五合庵に定住した年齢に私は借金。五十までに返済し、それから無の生活。 捨ててからいろんなものがくるようになった。捨てたとき描いていたから空虚さはなかった。「私を使ってこんなものを描かせていらっしゃる」と思う。 インドにも合掌童子の友ができたと喜んでいる。 「反対の証拠があるまでやめるな」。私のような鈊根を見捨てられなかった。 くり返すことはいつも新鮮であるから。 念仏もおまかせしていることで描いていて、あとはおまかせ。 描かせていただいている。 私が贈るものがあるとすれば、純なる心一つである。 ※昭和613年6月22日の日記の記録から。2020.03.23記す。 |

生きていることは、死ぬいのちをかかえているということ 静かに、平静に、しかし、確実にその日が近づいて来る 自分は自分の主人公。自分をりっぱにしあげていく責任者。 九(苦)を越えなければ十の喜びに到り得ない 「聞く」は話すことより消極的なことのように考えられがちですが、これくらい積極的な、全身全霊をかけなければできないことはない。 20.11.19

東井義雄先生略歴 明治45年(一九一二)のお生まれです。兵庫県出石郡の但東長(たんとうちょう)・佐々木にある東光寺(浄土真宗)の長男としてこの世に生を享けられました。 小学校一年生の時母上(33)と死別され、26歳のとき、敬愛する父上と死別されました。 姫路師範学校を卒業。直ちに教職に就かれてより、定年まで四十年間、教育界で尽力なされ、数多くの著述と数々の「教育功労賞」を受賞されました。 父上の跡をつがれて東光寺の住職でした。朝に夕に親鸞上人の「正信偈」をたなえられ、そのお経の生命(いのち)を身に体認せられました。 先生が一代かけて書きのこされた著書は、百冊をこえましょう。その他、寄稿論文は三十篇をこえるとと想像されますが、森 信三先生がいみじくも言われたように教育界における民族の至宝となれば、やはり東井先生の『培基根(ばいきこん)』を第一に挙げたいと思います。 八鹿小学校校長として最後の六年間に発行された集録で、先生自ら手書きの謄写刷りのものでです。先生の気息が感ぜられものです。職員の実践記録や児童の作文を上段に、校長所感を最下段に記載されました。 教職最後の下坐行のあり方が惻々と実感されるもので、先生の人間観・教育観・学力観・授業観が、具体的にうかがえるものです。題して『培基根』とは心にくい限りで、心根を培う親情切々たるものです。 *私は残念ながら『培基根』は読む機会がありませんでした。この略歴は『東井義雄先生のことば』より抜粋させていただきました。 2008.11.21 |

02 矢野 健太郎 数学者(1,912~1,993年)

小島直記『老いに挫けぬ男たち』(新潮社文庫)P.225より 関東大震災のあと、東京市長後藤新平、「帝都復興」のためには、建物の復興もさることながら、真の復興のためには立派な東京市民を育てることが先決だという意見をもち、市議会もこれに賛同した。 しかしその実現前に後藤は退き、後任の永田秀次郎がその仕事を継いだ。 こうして大正十三(一九二四)年四月中学校二校と女学校一校が新設された。 中学校の一つは九段に新設されれ、第一東京市立中学校と呼ばれ、もう一つは上野公園内に創立され、第二東京市立中学校と呼ばれた。女学校は深川に創立され、東京市立女学校と呼ばれ、さっそく三校の生徒募集が行われた。 そのとき、のちの数学者矢野健太郎はある私立中学校に入学していたが、彫刻家である彼の父は、滝野川町上中里から通学するのに便利な第二東京市立中学校へ行くほうが息子の将来のためによいと考えて、この入学試験を受けることをすすめてくれた。矢野は無事入学することができた。 学校は上野公園内の東京市自治会館を仮校舎として四月二十七日開校、四つの教室を設けるのがやっとで、約二〇〇名の生徒は公園内の共同便所を使用せざるをえなかった。 五月三日、和歌山師範学校から、新任の初代校長高藤太一郎(四十八歳)が着任して一週間一回の終身の時間を担当した。 「背丈は一六〇センチにも足らず、男としては低かったが、骨太のがっちりした体格だった。巾着頭で、ガニ股、ふ動の姿勢をとると足の角度が一二〇度にも開いているのもなつかしい。粗削りの男らしい風格でいて、人情はすこぶるこまやか。動作は敏捷で歩く速さは生徒に負けない。(中略)人柄は、単純率直、真実を愛し、嘘を憎んだ。経済観念希薄なところは多くの逸話の生ずる温床だった。口を開けば音吐朗々、その雄弁は人を魅了せずにはおかない。生徒後援会で話を聞くや父兄は一度で先生のファンになり、尊敬と共に信頼をかちえてしまう。但し故人との対談においても、地声は同じで、傍の者をまま喧嘩とあやまらしめる」(初代同窓会長、旧一期、吉川時哉) 「私がいまでも感心し、感謝していることの一つは、この高藤校長先生が二〇〇名に及ぶわれわれ中学一年生全部の顔とな前、しかも家庭の事情まですべて覚えてしまわれて、折あるごとにわれわれ一人一人に話しかけてくださったことである」(旧一期、矢野健太郎) 「校長の修身の時間というと、今の道徳教育を連想しますが、高藤先生の場合は、自分の体験をきかせる、いわば為になる漫談で、面白くて、あきませんでした」(旧二期、福田恒存(つねあり)) Dale Carnegie の "How to win friends and influence" という本のなかに出てくる人たては、リンカーンー、ディケンズ、ロックフェラー、カーネギー、ロイドジョジなど、世界的に優れた人たちで、この人たちの優れた点を、事例をそえて説いてあるのです。 ①人間関係の調整の大切さ。 ②みずから動き出したくなる気持ちをおこさせること。 ③誠実な関心をよせる。 ④笑顔を忘れない。 ⑤握手に心をこめる。 ⑥な前を覚える。 ⑦聞き手にまわる。 ⑧関心のあり方を見抜く。 ⑨心からほめる。 等であって、高藤先生お一人が私共の目の前で実行されたことばかりで、高藤先生のことを書いた本ではないかと思われるものでした《(旧一期、白井実) * 大正十一年十一月、ドイツの理論物理学者アインシュタインが日本を訪れて、各地で「相対性理論」に関する講演をおこなった。 当時小学校五年生の矢野健太郎は、 「相対性理論は非常に難解な理論であって、その真の意味を理解しうる人は、世界中にも数人しかいない」 といううわさを耳にした。しかしこのことを話してくれた彼の父は、 「それがどんなに難しいものであるとしても、それは人間の考えたことだ、お前だって、よく勉強すればきっとそれが解かるようになるさ」 とはげましてくれたのである。 あるとき、高藤校長から、 「矢野、君は大きくなったら、どんな人物になりたいと思っているかね」 と聞かれた。このとき、どうしたわけか、突然父の言葉を思い出して、 「大きくなったら、アインシュタインと相対的理論について議論ができる人間になりたいと思います」 と答えた。 別に深い考えがあっていったのではない。 ところがその答えは大いに高藤校長のお気に入ったものと見えて、 「そうか、そうか。望みは、大きいほどよろしい。しっかり勉強したまえ」 と、その大きな手で矢野の小さい手をにぎりしめてくれたのである。 「それ以来、私が高藤先生に対して持った感情は、何と表現したらよいのであろう。敬愛の情とでもいうのであろうか」(中略) 矢野は東京高等学校理科、東京大学数学科を卒業して、戦前にパリに二年間留学した。そして「相対性理論」に関する論文をフランス科学院に提出することができた。 また戦後二年間、アメリカのプリンストン高級研究所で過ごすことができたが、このちときには、アインシュタイン博士のオフィスの前にオフィスをもらい、アインシュタインと、その新しい理論について話をする機会をたびたびもつことができたのである。 「これらの話を、高藤先生へ書き送って、先生に大変よろこんでいただくことのできたのは、小さなご恩返しであったと、それができたことを、いまでも喜ばしく思っている」

みなさんは、「ツェノン」が言いだしたといわれる、アキレスと亀に関する有名なパラドックスをご存じでしょうか。P.46~ それは、ギリシャの韋駄天アキレスが、その前方を歩いていく亀を追いぬこうとしても、アキレスは絶対に亀を追い抜くことはできないことを主張するものです。 ▼そしてそれを主張する根拠はつぎの通りです。 まず、アキレスがその前方を歩いている亀を追いぬくためには、アキレスはともかく、もと亀のいた場所まで達しなければなりません。ところが亀は、とまっているわけではないのでですから、アキレスがもと亀のいたところまでくる間に、いくらかは前進しているわけです。 このように、アキレスがもと亀のいたところまでくれば、亀はいくらか前進しているのですから、亀はあい変らずアキレスの前方にいるわけです。 そこでまた前と同じ議論をくり返します。つまり、まだ亀はアキレスの前にいるのですから、アキレスがこの亀を追いぬくためには、アキレスはともかく、もと亀のいた場所へ達しなければなりません。ところが亀は、とまっているわけだはないのですから、アキレスがもの亀のいたtころまでくる間に、いくらかは前進しているわけです。 このように、アキレスがもと亀のいたところまでくれば、亀はいくらか前進しているわけですから、亀はあい変わらずアキレスの前方にいるわけです。 このことを何度くりかえしても、亀はいつまでたってもアキレスの前方にいることはたしかであるから、アキレスは絶対に追い抜くことはできない。 これが有名なツェノン(紀元前四〇〇年頃の人)のパラドックスです。 参考:インターネットで「ツェノン」で検索解答をお読みください。 41 双六の数学 P.147~156 この記事の中に、「いまここに、10本のくじがあって、そのうちの2本が当たりくじであるとしてみます。このくじを2人の人が順番にひくとき、最初にひく方がとくか、あとからひく方がとくかという問題です。」があります。 2008.5.23、2009.11.04、2012.10.26読。2021.11.09追加。 |

03 川上 正光 (1912~1996年)

|

▼『禅の源泉 信心銘 花開く悟りの世界』 まえがき 本書は中国禅の第三祖先鑑智禅師の『信心銘』をわかり易く説明しようとするものである。この『信心銘』は形式的には韻をふんだ美事な哲学詩のようであるが、その内容は禅の神髄を道破して余す所がない。 ▼関連:三祖鑑智僧璨

だいぶ昔のことだが、吉川英治さんの随筆にこんなことが書いてあった。その概要は、 「戦時中などには、僕に吉田松陰を書いてくれという人があった。だが、僕は松陰の偉大さは認めるが書く気はなかった。どうしてかというと、松陰じゃ若かったからやむを得なかったわけだが、儒学の尖鋭的な処を学びとった。儒学の奥の奥に、なお大人の学問としての老荘や易学があるわけだ。だから、松下村塾的な思想はあの時代によかったけれども、時代によっては危険なんだ。」 ということであった。それを読んで筆者は、これは立派な見識であると思った。 ここで『老子』を述べるいとまはないので省略するが、『荘子』は、本書の主眼とする禅にきわめて関係が深い。それで『荘子』のなかにある禅的思想を述べておぅことは、『信心銘』を理解するためにきわめて有効と思うのである。 |

04紅林茂夫(1912~2004)

カイコだけが絹を吐くー問題意識とは何か……P.26 たしかダイヤモンド社の『エグゼクティブ誌』だったと思う。富士銀行の紅林茂夫氏が、読書に関する座談会で、このことばをいった。きれいなことばだな、とさっそくメモした。 紅林さんのいうのは、こういうことである。この地上には、何千何万となく昆虫がいる。それらは、みんな木の葉っぱや草の茎を食べて生きている。しかし、大部分の昆虫は、それを青いまたは黒い糞として体外に排泄しているにすぎない。カイコだけは、それを体内でで消化し、燃焼し、やがて美しい絹糸として吐き出す。読書も、まったく同じである。 コトゴトク書ヲ信ズレバ、書ナキニ若カズ という孟子のことばがある。読む本、読む本を信じて行くようだったら、むしろ、この世には、本がない方がいいという意味である。一代の物知りといわれた長谷川如是閑翁(文化勲章受章者)は、なるだけ自説に反する本をあつめて読んだ。それによって逆に見聞を広くし、自説を補強したといわれるが、本読むということは活字を追うということではなくて、行間に書かれている意味を読み取る、ということである。つまり考えながら読むということであり、ひろげていえば、問題意識をもって接するということである。しかし、それは何も読書に限らない。広く、人生一般についていえることかも知れない。 このごろ、しきりに「問題意識をもて」ということばが叫ばれている。有能な社員とは、問題意識をもつ社員だなどということもいわれている。考え方はいろいろあろうが、私は、これを (イ)、いつも自分の心に課題を持つ。 (ロ)、自分の頭で煮つめて考えてみる。 (ハ)、煮つめて――ということは、いろんな角度から問題を攻めてみる。あるいは次元を変えた発想を試みてみる。 この三つと考えている。こうやってある日、ある時パット突破口が見つかる。カイコが絹を吐いたのである。 商売柄、ジャーナリズムの上で有名な例をあげてせつめいしてみたい。

デモクラシーの不朽のことばといわれる。リンカーンの「人民の、人民による、人民のための政府」ということばは、一八六三十一月十九日、ゲッティスバーグの曠野で行われた南北戦争の北軍慰霊祭の時、述べられたことばである。将兵一万余人を前にして、はじめ、エドワード・エベットという有名な雄弁家が立って演説をした。彼の美しいことばや、大げさなゼスチャー入りの熱弁は、そこに参集した将兵の胸をうった。そのあとで、リンカーンは、低くまるで神に祈るようなことばを二分間ばかりしゃべつた。 翌日の新聞には、エベットの雄弁が、全米の新聞を飾った。わずかに、(ワシントンポストだったと思う)一紙だけが The goverment of the people, by the people, for the people shall not perish from the earth. (人民の、人民による、人民のための政府は、永遠に生き続けねばならぬ)のことばをのせた。そのために、このことばは歴史に残ることばになったというのである。 リンカーンのこのことばは、そこに列席した新聞記者はみんな聞いていたはずである。しかし、彼等は、前座をつとめた雄弁家の美しい弁舌に酔い、リンカーンのことばの意味する深い思想とその内容とを洞察することができなかった。その一つには記者のセンスの問題でもあるが、つきつめていえば、デモクラシーに対する日ごろの考え方の深浅の問題ではあるまいかと、私には思われる。この戦い(南北戦争)の意味は? デモクラシーとは? と、絶えず、自分自身に問い続けたものにして、はじめて、リンカーンのことばの意味するものを汲みとれるのである。ジャーナリストがよく”現代史の目撃者”などといわれもし、いいもしているのだが、本人に、それをみきわめる”目”がなければ、見れども見えずである。 この話はまた、一説によると、この of the people, by the people, for the people ということばは、そのころ、かなり有名な文言だったという説もある。リンカーンは、それを、その時、援用しただけだという説だが、援用だとしても、それが今日に残っているのはリンカーン自身が、デモクラシーということをいつも自分に問いかけており、たまたまタイミングよく、うち出されたということではあるまいか、と私は推察している。 *参考:紅林 茂夫(くればやし しげお、1912年5月2日~2004年3月30日)は、経済評論家。

東京出身。1936年東京商科大学(現一橋大学)卒業、安田銀行入行、戦後改称して富士銀行調査部長、67年常任監査役。経済評論で活躍。のち創価大学教授、90年退職、国際経済研究センター理事長。

2010.08.02、2011.01.13。 |

05 扇谷 正造(1913~1992年)

|

▼『経験こそわが師』(昭和46年2月27日 初版発行) 「問題意識を持つとは」の章P.206 の末尾 ーー私の好きなことばに『人生は教訓に満ちている。しかし、どの一つをとってみても万人にあてはまるものはない』(山本周五郎『赤ひげ診療譚』)というのがある。経験はだれでもする。しかし、その中から鉱石をつかみとるのは、君だ。と、援用している。

▼『現代ビジネス金言集』(1979年1月31日第一刷発行) 「5W1H」――ビジネスの文法 P.74

ある日、何かの本で、このことばの出典を知った。これは、イギリスのキップリングの詩の一節だという。一九〇七年ノーベル賞を受賞した海洋詩人、ジョセフ・ルドヤード・キップリング(Joseph Rudyard Kipling=一八六五~一九三六)の詩にこういうのがある。

昭和四十三年、私は朝日新聞社を退社した。つまり浪人である。仕事はある時もあればない日もある。今までとちがって、手足はない。何もかも一人でやらねばならない。(私も、会社を退社した時、同じことを体験した。そこで、ワープロ使用法を身につけた)。 あなた任せはできない。 根があわて者の、無精者で、土地カンときたらゼロなんて甘えていたひにゃ、オマンマの食いあげとなる。仕事の一つ一つのたびに私は、六人の賢者を傍によびよせる。 「日付はまちがいないか」「お迎えさんと待ち合わせは、東京駅から進行方向右の××駅出口。よし、O・K」「きょうの新郎新婦の名前は?」「いまの時間帯で万一、渋滞でもあったら飛行機に乗り遅れる。モノレールだ」「×日×時、〇〇君との会見、要談のポイントは?」「きょうの会場はホテル・オークラか、ニュー・オータニか」などなど、前夜か、あるいは家を出る前に私は、いつもチェックすることにしてきた。 おかげで、どうやら、何とか、他人様にめいわくもかけずにやってこれた。今の私にとって、そういう意味では5W1Hは”六人の賢者”ということになるかも知れない。それは、いわば、一つの物事を行うにあたっての確認の手続きということである。”生活の文法”のことばはそこから出た。 5W1Hと関連して、私の体験では生産会社に入社してから、アメリカのデミング博士の品質管理法が日本に導入されて、その方法を実行し、手品質の向上・生産性の改善にやくだてたものであっります。それは、Plan・Do・Check・Actionでありました。品質管理の大事な言葉として活用したものです。 2008.3.17

▼『ビジネス文章論』(昭和五十五年三月二十日第一刷発行) 車中でP.146 所用をすませて、熊谷から列車に乗り込んだ。ちょっと疲れていた。ボンヤリ窓外の景色をに見とれていると、 「扇谷先生じゃありませんか」 と呼びびかけられた。さし出された名刺を見ると、「ホテル塩原ガーデン玉屋旅館番頭 大内和郎」とある。今どき”番頭”などという肩書は珍しいな、と思っていると、相手はちょっとテレくさそうにして注釈した。 「肩書に支配人だの、取締役などを刷りこむと、お客様に申しわけない。お客様の中には主任さんや係長さんもいるかも知れないが、大半は平の社員さんたちです。それらの方々が、こちらの名刺の取締役などという肩書を見て、いやな感じを持たれては、と思いまして…………」

という。いいセンスだなと思った。これこそ、私の好きなあの文字? の気持だな、と思った。下のこの奇妙な文字は何と読むか。

「人ハ大キク上ニ置キ、己ハ小サク下二シテ、腹ハ立テズ二横二シテ、気ハ長ク、心ヲ丸クスルコソヨケレ」と読む。この場合、人というのはお客様ということで、この文字は客扱いの心得をいったものである。

新聞記事は 戦前(昭和七、八年ごろ)故阿部真之助氏は、朝日、毎日、読売の三紙の平均的読者像について、つぎのようにいった。 朝日=中学一年中退プラス人生経験十年の読解力。 毎日=小学六年(義務教育)終了プラス人生経験十年の読解力。 読売=小学四年修了プラス人生経験十年の読解力。 人生経験十年というのは、人生で学んだ知恵という意味である。三紙の読者の知的水準はもっと高いものと思っていた私は驚いたことであったが、そのころの中・女学校進学率は、わずか十八パーセントであったことを考えると、うなずけないことはない。しかも当時の新聞はふりがなつきであった。 今はどうか?**高校進学率は九十パーセントを越えている。だが、ルビはなく、国語力が低下していることを考えると、三紙とも高校一年修了プラス人生経験十年というあたりか、平均的読者のメドということになるかも知れない。

「三上」 鞍上 厠上 枕上 参考:《欧陽脩「帰田録」の「余、平生作る所の文章、多くは三上に在り。乃(すなは)ち馬上・枕上(ちんじゃう)・厠上(しじゃう)なり」から》文章を考えるのに最も都合がよいという三つの場面。馬に乗っているとき、寝床に入っているとき、便所に入っているとき。

▼『吉川英治先生におそわったこと』(六興社)(昭和47年9月7日 初版発行)

▼『吉川英治先生におそわったこと』(六興社)(昭和47年9月7日 初版発行)

「立ちどまってモノを考える」あるいは「自分の頭でモノを考える」ということは、企業のことばでいえば、とりあえずチェック(check)ということになる。確認であり、吟味であります。 会社や銀行の仕事について、管理職の心得として、よく plan-do-check あるいは plan-do-see ということばがあげられます。企業は、これを細分化してみると、結局はどの仕事も plan-do-check (計画ー実行ー吟味)の、この過程で行われる。三つのうち、 plan と do は、放っておいてもオートマチックにやられて行く、しかし、 check は、立ちどまって考えてみなければ、わからない。それは管理職の仕事というより、今日ではむしろ、企業内の個々の社員の仕事ではあるまいか、と私は考えます。 というのは、現代は、あまりにも機構が複雑化し、とても管理職一人では、目が届きかねる状態になってきている。権限も大幅に個々のメンバーに委譲され、個人の責任が相対的に大きくなってきている。なるほど機械はオートメ化された。むかしにくらべて仕事は単純化されたかも知れないけれども、その代り、ホンのちょっとしたミスが、大きな混乱と、時には昔とはくらべものにならない位の公害や災害を生んで行く。 たとえば、先日、起った大阪のプーレタウン⦅*千日デパート火災(せんにちデパートかさい)は、1972年(昭和47年)5月13日夜、大阪府大阪市南区(現在の中央区)千日前の千日デパート(日本ドリーム観光経営)で起きたビル火災である。死者118人・負傷者81人の日本のビル火災史上最悪の大惨事となった。⦆における災害事件なども、つきつけてみると、たった一本のたばこの吸いがらが原因となって百何名という死者を出した。というのは、現代生活の快適といい、便利というものは、いつも安全と危険とのバランスのうえにあがなわれているからです。新建築材は安くて快適だ、しかし、火事になると有毒なガスを出す。自動車は便利だ。しかし、その代償としてわれわれは大気汚染というものを払わされている。だから、昔の災害の規模はせいぜい 1+2+3+4+5……というような算術級数的にしか増えて行かなかったが、現代では、それは 1×2×3×4×5……と幾何級数的に増えて行く。ホンの小さな注意(checkする能力)があるかないかが、企業や、われわれの日常生活をおびやかしているともいえる世の中です。注意力というものが、今日ほど相対的に高いウェートを持っている時代は人類の歴史はじまって以来ともいえるでしょう。ところが、われわれの若い世代は、むしろ、その逆の方向の性格が強く働いている。そこに一つの問題があると思うのです。 南カルフォルニア大学の教授で、生化学賞と平和賞の二つのノーベル賞をもらったL・C・ポーリング博士の講演をかって、アメリカで聞いたことがあります。その時、教授は、こんな寓話を話された。 「…いま、原爆を積んだ飛行機が、ヨーロッパの上空を飛んでいる。のどが、かわいたので、飛行士が、コカコーラをのうもと思って、ボタンをおした。ところが、彼は、まちがえて、原爆の方のボタンをおしてしまった。原爆は、東ドイツと西ドイツの境界におち、それがキッカケとなって、第三次大戦がはじまらないと、だれが保証できようか…今日ほど、理性とそして、確証とが、強く強く要求される時代はない」 この話を、私は、いつも思い浮かべるのです。 だから、私はいつも会社の管理職のみなさんにはいう。 仕事をいいつけたら、部下に復唱させてごらんなさい。復唱ということばが、旧軍隊のひびきがあって、いやだと思うなら、いま、私が命じたこと、いってごらんと聞いてみる。そうすると、若い人はたいてい、こちらのいった意味の半分か、あるいは3/5ぐらいしか理解していないことがわかる。その時、あなたの意図と若い社員の理解との間のギャップを埋めて、もう一回、ていねいに説明してやる。企業内教育の本流は、実は、そこにあるのではないか。 もう一つは、日ごろから、何か、フにおちない点、わからない点は聞きかえせ、というしつけをしておくことです。 聞くは、一時の恥、知らざるは一生の恥ということです。

尼ノモノ、大海ノゴトシ 人の生き死について、何とはなしにふれましたのは、たしか昭和三十三、四年ごろの夏、軽井沢においてでした。吉川英治先生は,毎夏、軽井沢へいらっしゃる。ある夜、たまたまそのことに話がはずんでいった。これも亡くなられた朝日の論説主幹、笠信太郎がたまたま、第二次大戦のあと、イタリアのムッソリーニの惨殺について、話をされた折のことと思います。先生のいわく、 禅家には三つの死に方があるという。もっとも普遍的なのは坐脱である。これは坐禅を組んで大往生をとげることをいう。第二は火定(かじょう)である。火中の中にあって坐禅を組みながら死んで行く。 世に有名なのは甲斐の恵林寺の快川和尚である。織田信長に敗れた武田勝頼の残党が、和尚をたよって恵林寺にやって来た。快川は死んだ信玄とは盟友である。で、勝頼をかくまったら、激怒した信長は恵林寺に火をかけた。快川が「心頭滅却スレバ火モマタ涼シ」という偈(げ)をのこして、大勢の弟子たちとともに火中の中に坐禅を組み死んで行ったというのです。 補足:快川和尚は高弟二人はのがれさせている。岡山市にある曹源寺でお聞きした話。 もう一人、女性では慧春尼という尼さんがゆうめいであります。この尼さんは小田原の生まれで、あとで鎌倉に庵を結んだ。聡明で美貌のほまれが高かった。いろいろな伝説のある尼さんです。 ある夜、慧春尼が、一人、山路を歩いて庵に向かった。月夜の晩である。一人の雲水が、向うからやって来る。尼の姿をみて、彼、ムラムラとフィーリングを出した。しかし、彼もさる者です。近くへ歩みよった時、いきなり、彼は裾をまくりあげ、意気盛んなり、彼のシンボルを示した。いわく、

「老僧ノモノ、コレ三尺」

立亡というのは、立ったまま往生をとげる。これは妙心寺の関山和尚が有名であります。長い患いで床に臥せていた関山和尚が、ある日、弟子たちにいった。 「どうやらお迎えがまいったようじゃ、いろいろお世話になった。では、旅にでかけるとしようか」 こういって、起きあがり、墨染の衣に着かえ、ワラジをはき、 「では行ってくるぞ」 と、寺の門を出た。そして三十歩ばかり、歩いたのち、杖を胸にしたまま動かない、弟子たちが、バラバラッとかけよってみると、関山和尚、すでに事切れおったというのです。 この三つの話をしたあと、先生はいわれた。 「しかし、いずれにしても、死に方というのは、むつかしいものだネ。僕には、どうも天龍寺の峨山和尚の死に方に気がひかれる」 とこういわれる。名僧といわれた峨山和尚の死というのは、こうなのです。 長い患いのあと、いよいよ臨終かという時、この名僧は弟子どもを、枕頭に集め、

「やい、みんな見ておけ、死ぬというのものは辛いものじゃ、苦しいもんじゃ、ああ死にとうない、死にとうないわい」

「しかし、何だネ、扇谷君、この間程ヶ谷で聞いたのだが…」 といって、先生は、また、こういう話もしてくれた。 ある老ゴルファーの死(以下略) *扇谷正造『吉川英治氏におそわったこと』(六興出版)より 2010.07.28 |

06 篠田 桃紅(しのだ とうこう) (1,913~2,021年)

『墨を読む』ーー一字ひとこと 桃 P.8 桃 大昔の、中国の隠れ里、桃源郷。 そこの住人は、世の移り変わりを一切しらず、桃の花をながめて、何代も暮していたという。 私のベランダの小さな桃の木に、それでも春毎に花が咲く。 濃い緋の枝垂れ桃の、方三尺の桃源郷に、七八日は夢を見て、私も暮す。 2008.3.2 桃の節句の前日 青 P.16 青は春、朱は夏、秋が白、冬は玄、という。 中国のひとが生み出した。青い墨の色、それは、ひとが、夢を託すために、生み出した色かと思うほどに、仄かな青を、うす墨のにじみに、見せる。 むしろ、青い色というより、透明だという感じを、色にしたようなものではないか、と思ふことがある。 そして、青春とは、透明な季節、ということではないかと思う。 かみ P.28 「かみ」と平仮名で書いて見る。 紙は大事な仕事の道具、「神」でもあり、お守りの「守」かもしれない。 「かみ」と書けば、それは「上」「佳味」「加味」「髪」などに当る意味にもとれる。 「醸」の訓にも「かみ」がある。 日本の紙は昔から楮(こうぞ)や三椏でつくったが、中国の竹で作る画仙紙などにも私はお世話になる。 水 みず P.30 「水」という字は、水の絵のようである。 水はただ思ふだけでも、心が潤う。心がいつも渇いているからなのか。 そして、青春とは、透明な季節、ということではないかと思う。 琴 P.44 「素琴一張酒一壺」 好きな七字で時々書いて見る。 おなじような意味の、 「一壺の酒と傍に君ありて歌えば、あゝ荒野もまさにパラダイス」 という詩も読んだことがある。 そのほか酒ほがいの歌もいろいろあるが、おなじようなことでも日本語だと何となく書きにくい。(酒ほがい:酒▽祝ひ/酒▽寿ひ:黒崎記) 日本人が日本語を書くのはあたり前のことだが、それだけに却って、自分のことば、でないものは書きにくい。 「素琴一張……」のように、具体的ないい方でないほうが、楽器一つ鳴らせない私でも、書けば心に音が流れ、あたりに芳醇な香りも漂うような気がする。 上 うえ P.46 横に線を一本引いて、上に点々としただけで、昔は「上」だった。点と線でよかった。書き方もいろいろだった。今は「上」も「下」も「ㇳ」ひといろになってしまった。

晨 あさ P.58

朝五時十分前だった。 窓を開けると、不二(ふじ)の傾きの少し上に月があった。うすい橙色の、満月か、あるいは十六夜か、ぐらい。 不二はうすい雲に掩われていたが、見るうちに、雲が西側に動いていき、山肌が朱色に輝いた。日が出たのだ。今の今、今日の日が射したのだ。 朱色は一瞬、一瞬にその濃さを増していく。山襞を埋めている影も、刻々に緑を強くして、朱を際立たせていく。 いつの間にか月がいなくなっていた。代りにさっきの月の色に似た色のうすい雲が、これ程の優しさはないという柔らかさで、裾野一帯を包んでいる。 やがてすぐ目の前の谷まで陽の光りが届き、樹々の葉が光りはじめる。ついさっきまで足許を這うように流れていた霧も霽(は)れた。 空気はまだそよとも動かずチ、チッと、遠慮がちな鳥の声が、却ってこの静かさを深める。 不二の朱は、次第に褐色になり、襞々の緑は紺青になり、空は、しんじつの空色になる。 まもなく、動物たちはや人間の、にぎやかな夏の一日が始まるとは信じがたい程、今、この一ときは静かである。 卜 ぼく P.96 亀の甲羅を火で焙って出る割れ目で卜(うらな)いをしたので、そのままそのかたちを「卜」はうらないという字になり、割れる鬨のボクボクという音が、字の音になった。 それから何十世紀もたったが、まだ人間はあしたのことがわからない。 |

07 神谷 美恵子(1914~1979年)

▼『生きがいについて』 自分の道を選ぶ 『生きがいについて』を書いた神谷美恵子の一生も自己実現の好例である。彼女は、津田塾の学生だった時に多摩全生園でハンセン氏病患者をみてから、医師になってこうした人の支えになりたいと思っていたが、両親がそれに反対した。しかし、彼女はプラトンの『国家論』を読んで啓示を受け、「あらゆる障害を越えて、自分の道をえらぼう」と決心した。コロンビア大学の大学院で学部長の説得にもかかわらず、ギリシャ文学から医学コースへ移ったのは二〇代後半である。帰国してから東京女子医学専門学校(現在の東京女子医大)で勉強して医師となる。結婚、育児のほかに、フランス語を教えて家計を支えつつ医学研究を続け、四六歳で医学博士となった。六五歳で亡くなるまでハンセン氏病専門の療養所である愛生園で精神科医として働き、G・ジルボーグの『医学的心理学史』(みすず書房)という膨大な本を訳したり、ヴァージニア・ウルフを日本に紹介した他に、多くの著作を残した。 参考:小林 司「生きがい」とは何か (NHKブックス)P.128 より。 2009.11.01、2010.10.08:写真を挿入

あるいは痴呆に陥った老人でも、そのような姿で存在させられているそのことの中に、私たちにはよくわからない存在の意義を発揮してるのであろう。私たちは人間の小さなあたまで、ただ有用性の観点からのみ人間の存在意義を測ってはならないと思う。何が有用であるか、ということさえ、ほんとうには人間にはわからないのでなかろうか。たとえば学問でも、「人の役に立つ」とみえるもののみが価値ある、と私は決して思っていない。 生命への畏敬ということをシュバイツァーは言ったが、私は、宇宙への畏敬の念に、このごろ、ひとしお満たされている。 2012.02.16:追加。 |

▼『日本故事物語』(河出書房新書) 月日の立つのは早いもの P.204~206 いかにも平凡な、ありふれた感想でありながら、折にふれては誰しもその感を新たにせざるを得ないといったことばである。「月日の立つのは早いもの」ということばなど、古来何千何万回となく人の口に上がっていながら、時として痛切にその感をいだかせられることがある。「熊谷陣屋」の熊谷が敦盛卿を助けんがためにわが子を手にかけ、無常を感じて軍陣を去ってゆく。 十六年はひと昔、アア夢だ夢だ。 と花道を駆け込む心中など、その感慨の代表と言うことができよう。 中国でも昔から時の速さを、 光陰箭(や)の如し と言っている。現代の人間が時の経過を実感するのは時計の針によってであろうが、時計の最も原始的なものは日時計であり、古代人が時が時を感じるのは日影の長さによってであった。それを端的に表わしたのが光陰という語である。朱熹の詩に有名な、 少年老い易く、学成り難し。一寸の光陰軽んずべからず。未だ覚めず、池塘春草の夢。階前の梧葉已(すで)に秋風 とあって、人生の老い易さを嘆いている。西洋の諺にも、「芸術は長く、生命は短し」と言っているが、まことに學問・藝術に志した者にとって、その道の高遠なことに較べて人間の一生はあまりに短いものであった。みずから「無能無芸にして只此一筋につながる」と言って、俳諧一筋を生命とした芭蕉も、この嘆きを繰り返したに違いない。「奥の細道」の冒頭に、 月日は百代の過客にして行きこう年もまた旅人なり。舟の上に生涯をうかべ、馬の口をとらえて老いを迎うるものは、日々旅にして旅を栖(すみか)とす。 と言っているのは、李白の、 それ天地の万物の逆旅、光陰は百代の過客にして、浮生夢の如し。 を原典としているが、芭蕉はここに、とどまることなく、移り過ぎ行く時を実体として捉え、その推移の中に安住の境地を見出すという一つの悟りを示している。この、旅すなわち人生の姿と見たことばの通り、芭蕉はこの後数年にして、大阪の旅寓御堂前の花屋の裏座敷において、 旅に病んで、夢は枯野をかけめぐ の句を辞世として生涯を終えている。 光陰という語のほかにも、日月を意味する烏兎という語があって、「烏兎怱々」などと用いられるが、これは太陽の中に烏、月の中にうさぎが住むという古代中国の神話によっているものである。月日の速さを譬えては、 駟(し)の隙を過ぐる如し という語がある。駟は四頭立ての馬車のことで、その走り去るのを戸の隙からちらっと見る。それほどの速さだと言うのである。これは「礼記」に出ている語だが、「史記」にも人の一生を、 白駒の隙を過ぐる如きのみ と言っている。これがわが国においても普遍的な知識となって、和歌の上では「隙ゆく駒」「隙過ぐる駒」」という語が常用され、「太平記」には、「隙行く駒の足はやみ」という形容が用いられている。 古今集では、月日の速さを言っている歌は、みな老人の述懐の歌である。歳というなは、その来ることが早いから「疾(と)し」だというようなるしゃれもある。

数うればとまらぬものを とし(歳・疾)と言いて、ことしはいたく老いぞしにける

桜花 散りかい曇れ。おいらくの来んというなる道まがうかに(在原業平)

おいらくの来んと知りせば、門鎖(さ)して「なし」と答えて 会わざらましを

月日の道に関守なし で、老いの到ることの速さばかりはとどめるすべがない。さて、もとにもどって―― 雷様が日と月と一緒に旅をした。宿に着いて一泊し、翌朝目が覚めてみると、日と月の姿が見えない。女中を呼んできくと、「もうお二人様はとっくにお立ちになりました」という返事。

「なに、もう立ったか。さてさて月日のたつのははやいものだ」

トップページの言葉のようにいきたいものです。 平成二十六年十月十三日訂正。 |

09丸山 真男 (1914~1996年)

▼『日本の思想』 いわゆる「伝統」思想と「外来」思想 しばしば、儒教や仏教や、それらと「習合」して発達した神道や、あるいは江戸時代の国学などが伝統思想と呼ばれて、明治以後におびただしく流入したヨーロッパ思想と対比される。この二つのジャンルを区別すること自体は間違いないし、意味もある。けれども、伝統と非伝統というカテゴリーで両者をわかつのは重大な誤解に導くおそれがある。外来思想を摂取し、それがいろいろな形で私達の生活様式や意識のなかにとりこまれ、文化に消し難い刻印を押したという点では、ヨーロッパ産の思想もすでに「伝統化」している。たとえ翻訳思想、いや誤訳思想であるにしても、それなりに私達の思想の枠組を形づくって来たのである。紀平正美から鹿子木 員信まで、どのような国粋主義思想家も『回天詩史』や『靖獻遺言』の著者たちの語彙や範疇だけでその壮大な所論を展開することはできなかった。蓑田胸喜の激越な「思想闘争」すらW・ヴントやA・ローゼンベルクの援用で埋められていた。 私達の思考や発想の様式をいろいろな要素に分解し、それぞれの系譜を遡るならば、仏教的なもの、儒教的なもの、シャーマニズム的なもの、西欧的なもの――要するに私達の歴史にその足跡を印したあらゆる思想の断片に行き当るであろう。問題はそれらがみな雑然と同居し、相互の論理的な関係と占めるべき位置とが一向判然としないところにある。そうした基本的な在り方の点では、いわゆる「伝統」思想も明治以後のヨーロッパ思想も、本質的なちがいは見出されない。近代日本が維新前までの思想的遺産をすてて「欧化」したことが繰り返し慨嘆される(そいう慨嘆もまた明治以後今日までステロタイプ化している)けれども、もし何百年の背景をもつ「伝統」思想が本当に遺産として伝統化していたならば、そのようにたわいなく「欧化」の怒涛に呑みこまれることがどうして起りえたであろうか。 参考1:紀平正美は哲学者・文学博士。三重県生。東大卒。ヘーゲル哲学の弁証法の研究の先駆者で、西洋哲学の方法により東洋哲学の再編を試みた。のちに国家主義的傾向を深め、皇道哲学を打ち立てた。著書に『行の哲学』等。昭和24年(1949)歿、75才。 参考2:鹿子木 員信(かのこぎかずのぶ)は、日本の哲学者、海軍軍人。最終階級は海軍機関中尉。大日本言論報国会の事務局長として国粋主義思想運動をリードし、戦後はA級戦犯容疑者として逮捕された。 妻はポーランド系ドイツ人で教育者の鹿子木コルネリアである、息子にベルリンオリンピックに出場したバスケットボール選手、鹿子木健日子がいる。 参考3:蓑田胸喜(みのだ むねき)1894*1946 大正-昭和時代前期の国家主義者。明治27年1月26日生まれ。慶大,国士舘専門学校の教授。熱烈な皇室中心主義をとなえ,大正14年三井甲之(こうし)と原理日本社を創設。京都帝大,東京帝大の自由主義的な学者を攻撃して滝川事件,天皇機関説事件の口火をきった。昭和21年1月30日自殺。53歳。熊本県出身。東京帝大卒。著作に「学術維新原理日本《など。 丸山真男著『日本の思想史』(岩波新書)1975年6月10日 第25刷発行。P.8

谷沢永一『五輪書の読み方』人生いかに勝つか (ごま書房)昭和57年10月5日 初版第1刷発行 P.120 による 丸山真男の最大の業績は荻生徂徠を題材にした『日本政治思想史研究』(東京大学出版会)ということになっているが、フランクフルト学派の影響から変形マルクス主義を応用しているにすぎぬ。 ※インターネットにによると、谷沢永一氏は丸山を批判している。 |

▼『新ちょつといい話』(文春文庫) □ 池田勇人元首相がエケチットといった評判があつたが、日銀総裁・大蔵大臣をした一万田尚登さんのは、もっと凄かったらしい。 「海山千山(うみやませんざん)」「腹三寸」「一鳥二石の名案」「プラトン輸出」「ロード公団」「ダザンカイ」「神鬼出没」「予正補算」 ある時は「レオナルド・ダヴィンチの壁画」を「ボナパルトの壁画」といった由。 谷村さんの「大蔵省の便所」という本に列記されている。P.14 □ 森鴎外の「即興詩人」の初版は、四号活字で組んである。 鴎外が大きな活字を使ったのには、こういう考えがあった。 「私はこの本を母親に読んでもらいたいんです」P.60 *私は「即興詩人」の初版で「私はこの本を母親に読んでもらいたいんです」で読みました。鴎外も人の子、母親に対する気持ちの深さは変らないものだと、自分を納得させました。 □ 文藝春秋の初代社長、菊池寛は、色紙によく、こう書いた。 「読書随処浄土」 二代目の社長、佐々木茂索さんは、時々こう書いた。 「ひとみなものいのちほろばばほろぶべし おのがいのちにつつがあらすな」P.74 □ 光文社の神吉晴夫社長が、廉価版の新書を出そうと思い、シンボルマークに、鳳凰だの、キリンだの、いろいろ考えたが、どうも満足しない。 ある日、家に帰ると、清水崑さんが絵を送って来ている。鳥居の前で合掌している河童が「神吉大明神たのみます。もうしばらく待って下さい」と書いた色紙である。「よし、これでゆこう」というので、カッパ・ブックスができた。 角笛を吹く河童、神吉さんは、「ラッパのかわりにカッパ」とよくいった。P.107 □ 矢内原伊作さんはもと東大の総長だった矢内原忠雄さんの長男である。 何しろ、聖書に関する権威だから、伊作は旧約に出て来るイサクからとったのだろうと思って、尋ねたら、悲しそうな顔で、伊作は答えた。 「そうじゃないんだ。生まれたのが松山、親が伊予の国で作ったから」P.109 □ 遠藤周作さんが講演で、こういった。 「私は慶応の仏文科を二番で出ました」 シーンとして聴いている。 「卒業したのは二人です」 拍手がおこった。P.110 □ 正岡子規は、夏目漱石の親友であった。 牛込喜久井町に漱石が住んでいる時に、子規が訪ねて、早稲田から関口あたりを二人で散歩したことがある。 その時、漱石は、水田を見ながら、 「あの苗の実はいったい何だね」と尋ねた。米のなる木を知らなかったのだ その後、漱石は、ロンドンに留学した。子規が死ぬ十ヵ月前、それは明治三十四年十一月ということになるが、漱石に送った手紙が残っている。 「モシ書ケルナラ僕ノ眼ノアイテイルウチニ今一便(イチビン)ヨコシテクレヌカ」と書き、そのあとに、こう書いてある。 「ロンドン焼イモノ味ハドンナカキキタイ」P.135 □ 内田百閒さんと、銭湯の話をしていた。 「湯ぶねの隅で、昔は湯をすくって口に入れ、ウガイをした人があったものです」という。 「ずいぶん、非衛生的ですね」と顔をしかめたら、百閒さんは、キツとなって、 「当人が汚いと思わなければいいのです。衛生とは、そういうものです」P.239 □ 内田百閒が、横須賀の海軍機関学校につとめることになった。着任の日、礼服を着て登校した百閒は、教室の壇に上がるとき、足をすべらして尻餅をついた。 立って教官を迎えていた学生は、このアクシデントに、何の反応も示さず、眉も動かさずに、直立不動の姿勢をとっている。しつけがゆ届いているのに、おどろいた。 それからしばらくして、百閒が鼻の下にたくわえていた八の字ヒゲを、ある日、急に剃りおとした。そして、翌日、教室にはいってゆくと、生徒はこんども、まじめな顔で迎えた。 しかし、誰かがクスンといった拍子に、全員が笑い出して、ひっくり返るようなさわぎになった。 「風船が破裂したようだっ」と、百閒は、ぼくに直接語った。 百閒がある時、その海軍機関学校の近くに間借りをした。通うのに便利だからだが、どうも朝、遅刻する。 それについて百閒は、こう説明している。 「遠くから通っていると、途中で遅れをとり戻すことができる。しかし、近すぎると、それができない。遅れをとり戻す時間がないんです」.254 □ マイクのテストの時に、「本日は晴天なり」という。天気が悪くても、そういうが、これは、英語を直輸入したらしいという説を聞いた。 It's fine today. というフレーズの中に、発音のパターンがもりこまれているから、伝声機関の実験に用いられるとかいう話だ。 数学会の巨匠だった岡潔さんは、よく講演をたのまれたが、会場に行って、聴衆の態度が気に入らないと、たいそう機嫌を悪くしたという。 ある時、町の中学校に招かれたが、岡さんの好まれない雰囲気であった。 定刻、壇上にのぼったこの学者は、マイクを手に持つと、本日は晴天なり、本日は晴天なりといっただけで降壇、さっさと帰ってしまった。P.242 □ 芥川龍之介が若い作家に、自作の俳句を聞かせては批評をさせる。 一句、二句と披露すると、「いいですね」「しかし、二句目のは、あまりよくない」といった。 「じゃアこれは」と、また一句。 「まァですね」というと、芥川はニヤリと笑って、 「これは、芭蕉だよ」P.255 □ 室生犀星が、堀達雄夫人と話している時、突然こういった。 「俳句を作るのをやめました」 「まァ、なぜですの」 「何だか、このごろ、うまくなりすぎたから、おもしろくなくなった」P.272 □ 高峰秀子さんが、かいがいしい娘の役を演じている時、監督は山本嘉次郎さんだった。 娘が立っていると、うしろを通る男がその尻をスーッとなでるというアクションがあって、シナリオは、「ふり返ってにらみつける」である。 「デコ、自分でセリフ考えていってごらん」と監督がいった。本番になった。男が尻をさわる。高峰さんが肩越しにどなった。 「何だい、色気づきやがって」 一同ゲラゲラで、本番を撮りなおした。P.276 □ 淡島千景さは、空を飛ぶのが嫌いで、絶対に飛行機に乗らない。 「なぜ、嫌いなんですか、こわいです」という人があった。 「だって、トイレにはいると、下から見られているような気がするんですもの」P.276 □ 大正時代に、カルピスのキャッチフレーズに「甘くてすっぱいカルピスは、初恋の味」というのがあって、たいへん評判がよかった。広告文案としては画期的だろう。 社長の三島海雲が、新聞記者から、「初恋の味って何ですかと子供に訊かれたら、どうしますか」と質問された時、即答した。 「何でもないことです。初恋の味はカルピスの味と答えれば、いいのだから」P.282 ※私感:閑話としてどのページを開いても、戸板さんと多くの人との交流の逸話が書かれているので暇なとき読むと参考なります。一読されてはいかがですか。 |

12池見 酉次郎(1915~1999年)心療内科医師

池見 酉次郎(いけみ ゆうじろう、大正4年(1915年)6月12日 ~平成11年(1999年)6月25日)は日本の心身医学、心療内科の基礎を築いた草分け的な日本の医学者。福岡県糟屋郡粕屋町生まれ。甥に池見陽がいる、。 旧制福岡中学(現福岡県立福岡高等学校)、九州帝国大学医学部卒業。戦後、アメリカの医学が日本に流入した際、心身医学の存在を知る。昭和27年(1952年)にはアメリカミネソタ州のメイヨー・クリニックに留学し、帰国後、日野原重明、三浦岱栄(みうらたいえい:明治34(1901)年12月3日~ 昭和期の精神神経科学者。慶応義塾大学教授)らと共に昭和35年(1960年)日本心身医学会を設立し、初代理事長になる。翌昭和36年(1961年)九州大学に国内最初に設立された精神身体医学研究施設(現在の心療内科に当たる)教授に就任し、内科疾患を中心に、心と体の相関関係に注目した診療方法を体系化、実用化に尽力した。 九州大学医学部名誉教授、自律訓練法国際委員会名誉委員長、日本心身医学会名誉理事長、国際心身医学会理事長、 日本交流分析学会名誉理事長などを歴任。 平成11年(1999年)6月25日肺炎のため、福岡市内の病院で死去。84歳。

著書

(一) 私は多年、心身一如のセルフ・コントロール法、とくに体をととのえ心をととのえる方法について研究し、それを健康増進や治療の目的で活用してきました。ところが、実際問題として、忙しい現代人に時間のかかるセルフ・コントロール法を実行させるには、いろいろと困難が伴うものです。私自身も、自分でやってみて、どの方法でも長続きしにくいことを体験していました。 そのようなとき、たまたま森信三先生の「立腰道」に出合いました。 先生は、かって神戸大学の教授であり、独創的な哲学者で、教育についても深い見識を持つておられますとはかねてより熟知しておりました。 ところが、先生の「立腰教育入門」を一読して、私が長い間、求め続けてきたセルフ・コントロール法の秘伝が、いとも簡潔に「立腰道」の中に凝縮されているのに感嘆しました。東洋の坐禅や静坐法のエッセンスが、本法の中に見事に抽出されており、まさに現代の易行道として、いつでも、だれでもが、日常生活の中で実行できる方法になっておりますのに敬朊いたしました。 五十三年五月に、産業医大の本多正明教授の紹介で、じかに森先生にお目にかかり、私どものセルフ・コントロール法の考え方と立腰道の接点について、親しく談合する機会に恵まれました。当時、先生は八十三歳でしたが、カクシャクとしておられ、先生の情熱をこめた明快な口調がまことに印象的でした。 それ以来、私の唱えるセルフ・コントロール法に関心を抱く人たちには、セルフ・コントロール法の入門として、いつも「立腰道」をすすめることにしております。また、近頃、急にふえてきた教育関係者のための講演でも、必ず「立腰道」を紹介することにしています。 (二) 福岡市の仁愛保育園では、森信三先生の立腰教育の理念と方法を、園の保育に導入して、めざましい成果をあげておられます。 昭和四十八年、石橋園長が、森先生の講演録に感動し、立腰教育を保育にとり入れられて以来、園長をはじめとする全職員が立腰教育に打ち込まれ、今日に到っております。当代きっての哲学者であり教育者である森信三先生が「仁愛教育の方針」として、

一、つねに腰骨を立てる人間に

という、先生の揮毫が大理石に刻みこまれ、この人間教育の基礎として「躾の三大原則」を保育指導の根本方針として掲げておられます。これをみましても、石橋園長のなみなみならぬご傾倒と情熱ぶりには目を見張らせるものがあります。

1、職員みづから、立腰を習得する。

等々のことが、職員の実行目標となっており、職員が園児と共に学ぶ態度が、ここの保育を支えており、職員自身の人間的な成長につながっているようです。 このように仁愛保育園は、森信三先生の「立腰教育」や「躾の三原則」をはじめとし「心情教育」にも大いに力を注がれ、全国的にもめずらしい成果をあげておられますが、これも(一)園長と職員が一体となっての熱意と、それに(二)父兄の信頼関係が確立されているためであると思いますが、この根本にある心身相即の原理にもとづく「立腰教育」の威力ともいえると思います。 (三) 私は数年来、「セルフ・コントロールの医学」を提唱し、とくに心身一如のセルフ・コントロール法を、健康増進や治療に活用することを、機会あるごとに、広く一般に呼びかけてきております。ところが坐禅などの東洋的な行法を実践できる人は限られており、また、やり出しても長続きしにくいものです。そこで、ちかごろは私自身が実行している立腰道を、この種のセルフ・コントロールの入門として実行していただくことを誰にでもおすすめしております。 (福岡市南区塩原三丁目十三*二十五) 平成二十八年四月十七日 文献:森 信 三 先生 提唱 新版 「立腰教育入門」 P.43~48 より。

天地一切のものと和解せよ 心療科という科はむかしは大学病院などにはなかった。これを日本に最初に作られたのは言うまでもなく九州大学の池見酉次郎先生である。 先生は従来の医学が心と体とを別々なものとして、いわゆる生理的な肉体的疾患治療だけを重視していたのにたいして、我々の肉体と心とは一体をなしていること、ストレスや心の苦しみが時として肉体的な疾病としてあらわれることを研究され、戦後九州大学医学部にはじめて今日の心療科の前身を設立されたのである。 別に医学者でもない、一介の作家である私が知ったかぶりにこんなことを書くのは、先生の御著作がいつも心をひくからである。 もちろん、読むのは先生の学術的な論文ではなく、我々素人にもよくわかるような心の話の本なのだが、昨日たまた書棚から『心身セルフ・コントロール法』(主婦の友社)という本をだして再読し、はじめて読んだ時と同じような深い感銘を受けた。 この本の中には実に率直に、実に赤裸々に、御自分の育った境遇や御母堂との間の心理関係、御自身の御家庭の内側まで語っておられる。こんなことまで読者に発表されていいのかねと思うほど御家庭や御夫婦間の出来事を告白されている。 それは━━━先生がどんな人間にも欠点や醜いマイナスの面があることを人間の心を研究する医者として御存じだからにちがいない。そして先生はそうしたマイナスの面は御自分にもあることを自覚され「それを語ることは決して恥ずかしいことではない」と悟られたからにちがいない。「 この本のなかには私に考えさせた言葉や話が幾つも出てきたが、そのひとつに先生が友人で自律訓練法の第一人者ウルフガング・ルーテ教授からさまざまなものを学びながら、更にそれをこえた考えを持たれた挿話があった。 ルーテ教授は色々な方法をつかって、患者個人の体の奥にある自然治癒力を引き出した人である。しかし先生はこの個人だけの自然治癒力を引き出すだけでは心と体の問題のすべては解決するものではないと考えるようになる。 天理教の信者だった母堂を持たれた先生はこの時、この宗教の「天地一切のものと和解せよ」という言葉を憶えておられた。この言葉の通り、人間は自分をとりまき、自分を生かしてくれる大きな生命(いのち)、つまり御母堂のいう天地一切のもの━━━と調和することが最終の治療法だという結論にたっした。そして母と妻を失って苦しんでいたルーテ教授にこう言われたのである。 「あなたが、かねがね唱えている自己正常化の治療は、実母を失い、奥さんを失った今、傷心の状態にあるあなたの心を癒すことができますか」 そしてルーテ教授はこの時、黙っていたという。 こうしたさまざまな挿話や人間の心の底を語ったこの本は先生の人生体験に裏づけられているだけに、なまじかの思想書などより、はるかに読むものに迫ってくる。読み終わり、ああいい本だと思った次第である。 遠藤周作『生き上手 死に上手』(文春文庫)P.98~100 より。 平成二十八年四月二十六日 |

13 西村 公朝 (1919~2004年)

夢を実現する生き方 青春の夢が自分の人生のなかで成就されながら、年を重ねてゆく。そんな人生は素晴らしい。 こんなときの「夢」は希望とか理想とかいう意味で言われるのだが、文字どおり、ほんとうに見た「夢」が成就されてゆくという話がある。 京都愛宕(あたご)念仏寺住職の有名な西村 公朝(にしむら こうちょう)師の『千の手・千の眼』(法蔵館)によると、公朝師は第二次世界大戦のとき、兵士として中国に渡り、行軍中の極度の疲労のなかで、歩きながら眠っているとき、次のような夢を見たという。 簡単に紹介するとーー 行軍中の自分の側に、破搊した仏像が何百何千と悲しそうな表情で並んでいる。その仏像は手足の無いもの、頭が割れているもの、などすべて哀れな姿となっている。 そこで、「あなた方は、私に修理をしてほしいのなら、私を無事に帰国させてください」と言ったところで目が覚めた。 その後、公朝師は不思議に危険に遭わずに終戦とともに帰国した。そこで、仏像との約束を想い起こし、美術院国宝修理所において、多くの仏像を修理し、後に同所の所長となり、東京芸大の教授ともなって、仏像の修理と研究に力をつくしてこられた。 この夢のことを知って、私はその夢に傷だらけの姿として現れた仏像は、戦いによって傷ついた人々のたましいをも表していたのではないかと思った。 現在の公朝師は、念仏寺の住職として人々の心の傷を癒すことをしておられる。(現在形で記述されている):添付の写真は、公朝師が、「祈り」となづけられた像である。 ★河合隼雄『「老いる」とは どういうことか』P.234より *プロフィル:西村 公朝(にしむら こうちょう、1915年(大正4年)6月4日 - 2003年(平成15年)12月2日)は、仏師・仏像修理技師・僧侶・東京芸術大学名誉教授。勲三等瑞宝章。 平成二十九年十一月二十三日勤労感謝の日 |

14 水上 勉 (1919~2004年)

▼『禅とは何か』 二入四行の理論。 真理にいたる方法に、二つの立場と四つの実践が要るというのである。 二入の一つは、原理的ないたり方で、経典をよく学んで、仏法の大意を知って、生きとし生きるものすべては、平等な真実をもっているい るけど、外来的な妄想にさえぎられて、本質を実現できないでいることを確信せよ、というのである。 もう一つの実践的ないたり方には四つの実践方法がある。

第一は前世の怨みに報いる実践である。

参考:1、「無 記」(indifferent)形而上学的な問題について判断を示さず沈黙を守ることである。無用な論争の弊害からのがれ、苦しみからの解放という本来の目的を見失わないためにとられた立場である。 2、「無 為」自然のままで作為するところのないこと。 |

15松永 市郎(海軍兵学校68期)(1919~2005年)

|

▼『先任将校』(光人社刊) 軍艦な取短艇隊帰投せり

まえがき

航海長小林英一郎大尉(当時二十七歳)は、先任将校として、カッター三隻および生存者百九十五名をもって、軍艦な取短艇隊を編成した。しかし、食料(乾パン少々はあった)も真水もなく、また磁石とか六分儀などの航海要具も何一つ持たなかった。先任将校は、カッターが洋上で発見される機会はきわめて少ないからと、十五日間も橈(かい)を漕いで、独力でフィリピンに向かうと宣言した。総員が救助艦を待つようにとこぞって提言したが、先任将校は所信を変えなかった。 そして十三日目の早朝、短艇隊はついにミンダナオ島の東北端スリガオにたどり着いた。食事も休養も十分とらずに、毎日十時間カッターを漕いでいたので、接岸したときは体力の限界点だった。短艇隊の成功は、先任将校の早期決断と隊員一同がいったんは反対したものの、断行と決定するや命をかけて漕ぎつづけたからである。

しかし、戦後の戦友会で、隊員たちが先任将校の殺害を、蜜かに企てていたことを知り、いまさらながら驚いた。食べ物も水もない、狭いカッターの中で、大勢の人が押し合いへし合いしている。前途に、明るい見通しはまったくない。命令を出す指揮官に、前後に見境もなく凶行に及ぼうとしていたことは、当時の状況がいかに切迫していたかを物語っている。 戦後の私は、海難を調査、けんきゅうしてみた。戦時、平時を問わず、毎年、世界各地で、大勢の人たち(ある調査では二十万人)が海難事故に出会い、相当数の人たちが死亡していることを知った。そしてその原因が、海難事故そのものによることもあるが、前途を悲観しての自殺とか、ふ間内の争いによるものが、相当数にのぼっている。人間は、ビタミン・カロリー等の不足による肉体的条件では、世間の常識を上回って生きつづけることができる。その反面、自信を失ったり、失望したりの精神的ショックには、きわめてもろいことを、体験的に知った。 な取短艇隊が、食量も真水もなく、航海要具も持たず、三百マイルも漕いで接岸を目指すことは、海軍常識ではまず不可能だった。しかし先任将校の断固たる決心と隊員の渾身の努力により、ついに不可能を可能にした。諦めずに努力して運命を切り開き、「神は自ら助くる者を助く」という言葉を、身をもって体験することができた。平時でも戦時でも、団体行動をする人たちにとって、とくに生命の危険にさらされたときに、なんらかの御参考にになれば、筆者望外の喜びである。 本書の独断や偏見に遠慮のない御叱正と、読者諸賢の海難事故など御教示たまわれば幸いです。 松永市郎 補足1:この本の中での松永市郎さんの言葉。 「変事にさいしては、部下はだれでも指揮官の顔を見る」 「可愛らしき犬と思えば犬もまた、尾を振って近寄ってくる。小憎らしい猫と思えば猫もまた険しい目付きでにらんでくる。」 「事が起こってから全力で統率に当たっても、立派な統率力ができるものではない。事に当たって立派な統率ができるためには指揮官たるものは、平生から部下の尊敬と信頼を受けていなければならない」 「諸君は、まだ実兵を指揮した経験がない。だから諸君は、理想的な指揮官とは、理解力に富んだ円満なる常識家と思っているだろう。しかし、指揮官とは、ときには、物わかりの悪い頑固物でなければならない」 補足1:私は、生前の著者にお目にかかり、お話をきくことが出来ました。 ※『先任将校』 軍艦な取短艇隊帰投せり 松永市郎(な取短艇隊次席将校)の読者の感想 下手なリーダーシップ論の本よりよほど役に立つ1冊。 昭和19年フィリピンからパラオへ向かう軽巡洋艦な取はアメリカ潜水艦により撃沈される。 3隻のカッターに搭乗した195名。海難では遭難現場に留まれという常識を超えて、27歳の若き大尉に率いられた195名は、15日間かけて300マイル先のフィリピンに生還する。 筆者はな取の通信長、艦長、副長が戦死し、生き残った艦員の先任将校の航海長の次席将校となる。 先任将校の小林英一大尉の言動についての記述を筆者の視点からとらえた内容。良くある自慢話でないところが良い。シーアンカーや天測など道具がほとんどない中、工夫を重ねるところ、筆者が出身の佐賀県で育ててくれた祖母の言葉を、漂流の中で思い出し、役立てていく場面も多々あり。 自分の中で印象に残った場面は大きく2つ。 昼は帆走と休息、夜は漕走という決め事を、ようやく島が見えたことで、昼も漕ぎ、たどりつけず疲れた後、先任将校が予定通り夜の漕走も行わせる場面。「指揮官は理に富んだ円満な常識家ではなく、時には物分かりの悪い頑固者でなければならない。」ようやくフィリピンにたどり着き、陸軍の焼玉船に曳航してもらうようになり、先任将校と次席将校の筆者が、カッターの部下達より先に焼玉船に移乗した先で、つい水を飲んだ時に小林大尉に、「先憂後楽を忘れたか。それでも指揮官と言えるか。」 先任将校は焼玉船に用意されたお粥を、部下達に与えた後、ようやく自分も口にする。 小林大尉の統率力があったからな取搭乗員が生還できたことは間違いない。 理論も必要だが、行動で示す姿勢は大いに参考にしなければならない。 リーダーシップの参考書としてはもちろん、単なる海難ものの1冊としても絶対に楽しめる1冊です。 戦前日本の海軍兵学校などのエリート教育(現在の日本で消滅しているが)も間違っていなかったとも思いました。

★第8回岡山海軍連合クラス会 61.04.20 講師 68期 松永市郎氏 〒857 佐世保市福石町16-6 出席者:55名。43期~78期。61期:板倉光馬。75期10名:小坂二度見、広木重喜(奥村長生君の知人:裁判官)、堀田 昭等。76期15名。77期10名。78期8名。 2008.6.10 |

16豊田 良平(1920~2002年)

|

▼平沢 興先生との対話の抄録ー人に喜びと希望を ・かしこすぎると燃えない。燃えるためには偉大な愚かさがいる。愚かさは知からである。 ・一事を通して、真にものの深さを知ると、その目、その頭で万事を考えてものの真実に近づける。 ・人生にむだはない。むだとしか見えないような目では成長できない。 ・人生において喜びを与えることは、最高であります。 ・あなた方は自分自身が知るよりも数ばいもの知らない素晴しいものを心の中に持っておられるのです。 ・人間として成長することでは、、誰にも遠慮はいらぬ。 ・一流の人は明るい。 ▼『致 知』より掲載 「誠実というのは、嘘をつかんということではなくわが道を貫くということです」 「口で教育論をいうような母では駄目だ。そうではない。事もなげに酒を飲むおやじと一緒に酒を飲みながら、おやじを本当に尊敬しているんだったら、いくら飲んべえの家庭でも悪い子はできない」 「いっぱい水の入ったコップにお湯を注ぐと両方ともにこぼれる」 カリアッパ 一人芝居をしませんか 「俺がお前に、ハウ・ドゥ・ユウ・ドウ(元気か?)と聞いたら、どんなことがあってもアイ・クワイト・ウエル(最高だ)といえ。>」 ※関西師友協会の豊田良平副会長が平成14年10月10日、82歳で逝去した。 |

17梅棹 忠夫(1920~2010年)

18 山本 七平(やまもとしちへい)(1921~1991年)山本書店店主。評論家

|

▼『日本人とユダヤ人』イザヤ・ペンダサン著 (山本書店) 人間はなぜ創造の第六日目に造られたのか。これはもしおまえが傲慢で身をふくらなませたら、蚤だって創造においてはお前より先んじていた、と言いうるためである。 タルムドより 賢者とは? すべて人から学びうる人 強者とは? 自己の情熱を統御しうる人 富者とは? 自らのくじ(運命=分け前)に満足を感じうる人 尊い人とは? 人間を尊ぶ人 ベン・ゾーマ その人の行いがその人の知識より偉大なときは、その知識は有益である。 しかし、その人の知識がその人の行いより大になるときは、その知識は無益である。 ラビ・ハニナ・ベン・ドーサ

日本人とユダヤ人

一 安全と自由と水のコスト

もう二十年以上昔のことである。日本人K氏は貿易再開に備えて渡米した。当時はまだ対日感情の悪いころで、列車の中で、日本人とわかると集団リンチを受けかねまじき情況だった。K氏はニューヨークで、有名なアストリア・ホテルに宿泊し、出張所開設に飛びまわっていたが、人びとの悪意ある態度や冷たい応対には全く神経をすりへらし、ホテルの私室だけが唯一の憩いの場所になってしまった。格式あるホテルだけに、たとえ営業上当然とはいえ、顧客へのサービスは十分だったからである。 少し落着くと、両隣りの部屋にいるのがユダヤ人で、しかも彼らは宿泊しているのでなく、ここに住んでいるのに気がついた。「なるほどユダヤ人てやつは金持ちだなあ、こちらはホテル代まで、本社から、やかましく言われているのに」と思いつつ、それとなく、この両隣りのユダヤ人を観察していた。彼らは確かに貧乏とはいえない。しかし生活は実に質素であり、文字通り一銭一厘といえどもおろそかにしないし、朊装といい、身の回りといい、ふ必要なものは一切身につけていない。しかもその持物には、なに一つとして贅沢品はない、帽子、背広、靴、ライター、時計、万年筆、どれも目立たぬ普通の品である。食堂で顔を合わせるとき彼らのメニューをそれとなく眺めれば、これも節約という感じが強かった。「なるほど、けちでしまり屋で金にきたないのか」。K氏はユダヤ人に対する批評を裏書きする思いで、それを眺めていた。 ただこのユダヤ人たちは、別に、日本人に悪感情をもつていないように見えた。否、むしろ親しげであった。滞在が長びくにつれて、K氏は、いつしか、両隣りのユダヤ人家族と親しくなり、渡米以来の孤独感と人なつかしさから急速に親しさを増していった。ついに家族同様の口をきくまでになった。 ある日のことK氏は、初めて彼らに接して以来、心の底にもっていた一つの疑問を口にした。「あなた方御一家は、どうしてこのホテルにお住いなのですか。ここの部屋代その他を考えれば、快適な立派な郊外の住宅で、もっともっと豊かに楽しく生活できるでしょうに」と。実際、一杯の紅茶も一枚のトーストも、一般の家庭生活それと比べれば、話にならぬほどハイコストである。何がゆえにここに住んで質素な生活をする必要があろう。普通の住宅を借りて、大いに豪勢にやった方がずっと良いはずではないか。当然の疑問であった。だが、ユダヤ人の答えは、全く彼が予期せぬものだった。ここは安全ですからと。K氏は、この『安全』という意味を突差に理解しかねた。ユダヤ人は彼の顔を見ると静かに続けた。「ここは安全ですから」と。K氏は、この『安全』という意味を突差に理解しかねた。ユダヤ人は彼の顔を見ると静かにつづけた。「このホテルは常時特別に警戒してますし、その上連邦政府の秘密警察が絶えず警戒しています。さらに、ホテル側でも、外国の賓客などに事故があったらそれこそ大変ですから、超一流のの警備会社と契約して、最も有能な制朊・私朊のガードマンに絶えず警戒させていますし、ホテル自身にも警備員がいます。その上、フロントその他も、警備という点では絶えず教育され、訓練され、行とどいていますから、ここより安全なところはないわけです。安全にはコストがかかります。しかし、この世のあらゆるることは、生命の安全があってはじめて成り立つわけで、もし生命を失えば、その人にとっては、この世のすべてのことは全く無意味です。もちろん、あなたのおっしゃる郊外の豪邸も豪奢な生活もすべて無意味になってしまいます。ですから、まず、自分の生命の安全を第一に考えて、この安全のためには、たとえ他の支出を削れるだけ削ったとしても、当然のことではないでしょうか。」。 日本にもホテル生活をしている人はいる。しかしそれは、あるいはステイタス・シンボルのゆえ、あるいは優雅な生活と便益もしくは虚栄のためであっても、身の安全のためでははない。P.9~11 この章はP.9~25まで続き、少ししか写しませんでした、関心のあるかたは原文をお読み下さい。 22.08.21 |

19三浦 綾子(1922~1999年)

▼『新約聖書入門』 愛する人から贈られた聖書P.12~13 私がはじめて聖書を手に取ったのは、日曜学校に通った小学校三年生の時である。が、この時、私が日曜学校に通ったのは、神に求められたからではない。私の家は、当時十二人もの大家族で、しかも男の子が多かったから、日曜日というと、家の中はどったんばったんと騒ぎまわる子供たちでうるさかった。なにしろ、八畳二間六畳一間の、たった三部屋しかない家だった。雨の日や冬の寒い日は、どうしても家の中で遊ぶことになる。どちらかというと、本を読むのが好きだった私は、そんな喧噪な世界はうとましかった。それで、友だちに誘われるままに教会に通ったまでである。 だから、この時聖書をひらいたということも、私にはそれほど大きな影響を与えなかった。長じて、聖書を読んだのは、もう年齢も二十七歳になった療養中のことである。その時も私は、聖書を心から読みたいんとは思っていなかった。 他の本にも書いたが私は戦時中、他の教師たちと同様に、ただ徒(いたず)らに熱心な教師だった。その七年目に敗戦に遭った。日本はアメリカ軍の占領下に入った。アメリカ軍の指令で、教科書はかなりのページを墨でぬりつぶさなければならなかった。そうした作業を、生徒に指示しながら、まだ若かった私の胸は、耐えがたい屈辱感にさいなまれた。昨日まで胸を張って教えていた教科書に、墨をぬらせるという、この異様な体験の中で、私は坂をまっさかさまに転がり落ちるような速さで、虚無の淵におちこんだのである。 詳しくは自伝『道ありき』に書いてあるが、それからの私はもはや熱心な教師ではなかった。それまで熱心であっただけに、教科書に墨をぬらせた教師の私は、子供たちの前に顔を上げ得ない思いで教壇に立った。もはや私は、きびしく叱る教師ではなかった。授業中生徒たちが私語しようと、宿題を忘れて来ようと、そんなことはどうでもよかった。どこもかしこも墨だらけの教科書、そのどこをひらいて、一体何を教えようというのか。昨日まで正しかったことが、なぜ正しくないか。果たして今日正しくないとするものが、本当に正しくないのか。私は教えることの重さに、その時ようやく気づき、かつおびえた。そして私は、教室で洗濯をしながら生徒に自習を命ずるような教師になってしまった。こんな中で私は、二人の男性とほとんど同時に婚約し、退職し、その直後発病し、結核療養所に入った。 そして三年の月日が流れ、私は相変わらず虚無的な投げやりな日々をくり返しながら、療養していた。そんな前に現われたのが、幼馴染じみの前川正という医学生であった。彼も療養中であったが、彼は私と違ってクリスチャンホームに育ったキリスト信者であった。その彼に新約聖書を贈られたのは、その一年後であった。彼が読み古したその新約聖書の扉には、 「汝ら互いに重きを負え」 というサインがしてあった。その聖書を私に手渡すとき、彼は言った。 「ぼくと一緒に、毎日最初から、聖書を読んで見ませんか」 私はうなずいた。このうなずくまでの一年のことは長くなるので省略するが、私は彼を愛しはじめていたのである。 私見:太平洋戦争での敗戦後の学校教育の現場の状態の一つとして記録にとどめておきます。 補足:三浦綾子を読む *道ありき *東京ミレニアム・チャーチ 牧師 長谷川 与 志充 三浦文学をこのコーナーでは順に紹介させていただきますが、三浦文学を読むために必読書がここでご紹介する「道ありき」です。この本は三浦綾子の自伝で、それ以前の教師時代話も含まれていますが、その中心は24歳から37歳までの彼女自身の人生が赤裸々に描されています。これから様々な書をこのコーナーでご紹介させていただきますが、すべてのがこの書を土台として書かれていることをまずは覚えておいて下さい。 さて、この書で必ず知っておかなければならない重要人物は、前川正と三浦光世の二人ですが、以下に多くの人々が感動したこのお二人の言葉を書き記しておきます。 「綾ちゃん、ぼくは今まで、綾ちゃんが元気で生きつづけてくれるようにと、どんなに激しく祈って来たかわかりませんよ。綾ちゃんが生きるためになら、自分の命もいらないと思ったほどでした。けれども信仰のうすいぼくには、あなたを救う力のないことを思い知らされたのです。だから、ふ甲斐ない自分を罰するために、こうして自分を打ち付けてやるのです。」(前川正) 「綾ちゃん お互いに、精一杯の誠実な友情で交わって来れたことを、心から感謝します。綾ちゃんは真の意味で私の最初の人であり、最後の人でした。綾ちゃん、綾ちゃんは私が死んでも、生きることを止めることも、消極的になることもないと確かに約束して下さいましたよ。万一、この約束に対しふ誠実であれば、私の綾ちゃんは私の見込み違いだったわけです。そんな綾ちゃんではありませんね!一度申したこと、繰返すことは控えてましたが、決して私は綾ちゃんの最後の人であることを願わなかったこと、このことが今改めて、申述べたいことです。生 きるということは苦しく、又、謎に満ちています。妙な約束に縛られてふ自然な綾ちゃんになっては一番悲しいことです。」(前川正) 「神様、わたしの命を堀田さんに上げてもよろしいですから、どうかなおしてあげてください。」 (三浦光世) 「ぼくの気持ちは単なるヒロイズムや、一時的な同情ではないつもりです。美しい人なら職場に も教会にも近所にもいます。でもぼくは、それよりもあなたの涙に洗われた美しい心を愛しているのです。」(三浦光世) 「あなたが正さんのことを忘れないということが大事なのです。あの人のことを忘れてはいけません。あなたはあの人に導かれてクリスチャンになったのです。わたしたちは前川さんによって結ばれたのです。綾子さん、前川さんに喜んでもらえるような二人になりましょうね。」(三浦光世)「インターネット」より。2017.09.28

「うちにはテレビがないけれど、三浦が、歌が上手なものですから、テレビなどいらないんです」 (三浦 綾子)

三浦綾子さんの「愛すること、信ずること」(講談社新書)の中で驚いた言葉です。「三浦がうたってくれると、ウットリと三浦の顔を眺め、悲しい歌は涙をこぼして聞いてしまう。人から見ると、いい年をして馬鹿な女と笑われるかも知れない。だが、夫の歌がこの上なく楽しいことは、べつだん他人様の迷惑にはなるまいと思う。夫婦なんて、それでいいんじゃないかと思う。何もよその人に聞いてくれとわけでもではない。……」とあります。ここに夫婦といもののあるべき姿のちょっとしたコツがあるように思います。 私の反省を元にして言わせてもらえば、身近な者のアラはすぐ目につきにゃすい。そして、すぐそれを言い立てる。このくりかえしでは実はけっしていい結果につながらないということです。ああ、こんな単純な過ちを今でも私はくりかえしている。 寺田清一「一粒一滴」より 2017.09.26

三浦綾子『塩狩峠』

地に落ちて死ななければ、 一粒のままである。 だが、死ねば、 多くの実を結ぶ。 (新約聖書 ヨハネ伝 第一二章 二四節)

▼明治十年の二月に永野信夫は東京の本郷で生まれた。

父の永野貞行は温厚であった。旗本七百石の家に生まれたというよりは、公家の育ちのような、みやびかな雰囲気の人柄であった。信夫を勝気な母のトセにまかせきりで、ほとんど信夫には干渉することもなかった。だから、信夫は父が恐ろしいとか恐ろしいとも、やさしいとも思わなかった。 信夫は近所の子供と屋根の上で遊んでいるとき屋根からおちて幸い、足首の捻挫だけで骨折はなかった。 お父さんは「そうか、お前がひとりで落ちたのか」 「そうです。ぼく町人の子なんかに屋根から落とされたりするものですか」 信夫の言葉に貞行の顔色がさっと変った。 「信夫っ! もう一度今の言葉を言ってみなさい」 凛とした貞行の声に信夫は一瞬ためらったが、そのときりんりときかん気に結ばれた唇がはっきりと開いた。 「ぼく、町人の子なんかに……」 みなまで言わせずに貞行の手が、信夫のほおを力いっぱいに打った。信夫には何で父の怒りを買ったのかわからない。 「永野家は士族ですよ。町人の子とちがいます」 祖母のトセはいつも信夫に言っていた。 信夫の父貞行は言う「どこもちがっていない。目も二つ、耳も二つだ。いいか信夫。福沢諭吉先生は天は人の上に人を造らず、人の下に人を造らず、とおっしゃった。わかるか、信夫」…………。 父貞行は一度「菊」という女性と結婚。彼女はクリスチャンであり、貞行のお母さん「トセ」はそれが理由で別れさせた。だが貞行は菊を別の家に住ませていた。女の子供もできていた。

それがわかり祖母トセは

(中略) ▼著者は信夫がキリスト信者になったいきさつを詳しく述べている。 その初期段階の経緯の中で、私は中村春雨の少説『無花果』に書かれている言葉に非常に惹かれました。それは「義人なし、一人だになし」である。非常に重い言葉と感じました。キリスト教での原罪を意味しているのではないかと。 *この言葉は『聖書』中の「ローマ書3*10」に「正しい者はいない。一人もいない。」と尊敬する先生からおしえられました。 ▼「雪の街角」の章の記述では、 信夫はキュッキュッとなる雪の道を歩きながら、駅前通りにであた。暮れもおし迫って、人通りもいつもよりにぎやかである。馬橇がリンリン鈴を鳴らしながら、いく台も通る。赤煉瓦で有名な興農社の所までくると、何か大声で聞えた。みると、一人の男が外套も着ないで、大声で叫んでいる、だれも耳をかたむける者はない。信夫は、ふと耳にはいった言葉にひかれて立ちどまった。

「人間という者は、皆さん、いったいどんな者でありますか。まず人間とは、自分をだれよりもかわいいと思う者であります」

「しかしみなさん、真に自分がかわいいということは、どんなことでありましょうか。そのことを諸君は知らないのであります。真に自分がかわいいとは、おのれのみにくさを憎むことであります。しかし、われわれは自分のみにくさを認めたくないものであります。たとえば、つまみぐいはいやしいとされておりましても、自分がつまんで食べるぶんには、いやしいとは思わない。人の陰口をいうことは、男らしくないことだと知りながらも、おのれのいう悪口は正義のしからしむるところのように思うのであります。俗に、泥棒にも三分の理という諺があるではありませんか。人の物を盗んでおきながら、何の申しひらくところがありましょう。しかし泥棒には泥棒の言いぶんがあるのであります」 信夫は驚いて男をみた。男の澄んだ目が、信夫にはまっすぐに注がれている。 (まるでこの人は、いまのおれの気持ちを見とおしてでもいるようだ) 信夫は、自分がどこに立っているのを忘れて、男の話にひきいれられていった。 「みなさん、しかしわたしは、たった一人、世にもばかな男を知っております。その男はイエス・キリストであります」 男はぐいと一歩信夫の方に近よって叫んだ。 「イエス・キリストは、何ひとつ悪いことはなさらなかった。生れつきの盲(めしい)をなおし、生れつきの足なえをなおし、そして人々に、ほんとうの愛を教えたのであります。ほんとうの愛とは、どんなものか、みなさんおわかりですか」 信夫はこの男がキリスト教の伝道師であることを知った。立ちどまっているのは、信夫だけである。 みなさん、愛とは、自分の最も大事なものを人にやってしまうことであります。最も大事なものはとは何でありますか。それは命ではありませんか。このイエス・キリストは、自分の命を吾々に下さったのであります。彼は決して罪を犯したまわなかった。人々は自分が悪いことをしながら、自分は悪くないという者でありますのに、何ひとつ悪いことをしなかったイエス・キリストは、この世のすべての罪を背負って、十字架にかけられたのであります。彼は、自分は悪くないと言って逃げることはできたはずであります。しかし彼はそれをしなかった。悪くない者が、悪い者の罪を背負う。悪い者が悪くないと言って逃げる。ここにハッキリと、神の子の姿と、罪人の姿があるのであります。しかもみなさん、十字架につけられた時、イエス・キリストは、その十字架につけた者のために、かく祈ったのであります。 『父よ、彼らを許し給え、そのなす所を知らざればなり。父よ、彼らを許し給え、そのなす所を知らざればなり』 聞きましたか、みなさん。いま自分を刺し殺す者のために、許しためと祈ることのできるこの人こそ、神の人格を所有するかたであると、私は思うのであります…… このあたりで話が長くなりますので中断しますが、信夫は伝道師の伊木一馬をともなって自分の下宿で話し合いました。 伊木一馬はいく度か大きくうなずきながら聞いていたが、ふところから聖書を出した。 「わかりました。永野君、これはぼくも試みたことなんだが、君もやってみないかね。聖書の中のどれでもいい、ひとつ徹底的に実行してみませんか。徹底的にだよ、君。そうするとね、あるべき人間の姿に、いかに自分が遠いものであるか知るんじゃないかな。わたしは、『汝に乞う者に与え、借らんとする者を拒むな』という言葉を守ろうとして、十日目でかぶとを脱いだよ。君は君の実行しようとすることを、見つけて見るんだね」 伊木一馬は、夕食を食べ、そして帰って行った。 私が思うに信夫はクリスチャンとしての信仰をつかんだの時が与えられたのではないかと。 ▼最終の章は「峠」である。 信夫はふじ子と結婚することになり、結納を持参するためにな寄の駅から汽車で札幌へ向かう。親友吉川の妹ふじ子は、(長く結核を患いカリエスになりその上、足がふ具合であった。しかしキリスト教信者で笑顔を絶やさず、病気を克朊していた。) 汽車はいま、塩狩峠にの頂上に近づいていた。この塩狩峠は天塩(てんしお)の国と石狩の国の国境にある大きな峠である。旭川から北へ約三十キロの地点にあった。深い山林のの中をいく曲りして越える、かなりけわしい峠で、列車はふもとの駅から後端にも機関車をつけ、あえぎあえぎ上るのである。…… 一瞬客車がガクンと止まったような気がした。が、次の瞬間、客車は妙に頼りなくゆっくりとあとずさりを始めた。体に伝わっていた機関車の振動がぶっつととだえた。と見る間に、客車は加速度的に速さを増した。いままで後方に流れていた窓の風景がぐんぐん逆に流れていく。 「あっ、汽車が離れた!」 だれかが叫んだ。さっと車内を恐怖が走った。 「たいへんだ! 転覆するぞ――!」 「皆さん、落ちついてください。汽車はすぐとまります」 信夫はドアの外のデッキのハンドブレキーに手をかけて力いっぱいに回し始めた。次第に速度がゆるんだ。しかし止まることはなく、たったいまの速度なら、自分の体でこの車両をとめることができると、信夫はとっさに判断した。ふじ子(結婚しようとしている女のひと)、菊(自分のお母さん)、待子(自分の妹)の顔が大きく目に浮かんだ。それをふり払うように、信夫は目をつむった。と、次の瞬間、信夫の手はハンドブレーキから離れ、その体は線路を目がけて飛びおりていた。 客車は不気味にきしんで、信夫の上に乗り上げ、遂に完全に停止した。 この知らせは吉川に知らせられた。 その後の話を書き続けるのは、私にはできない。 じっくりとこの本を読んでください。 ▼死後、ふじこは兄と塩狩峠の事故の現場を見に行く。 ふじ子は、ふだん信夫が語っていた言葉を思った。

「ふじ子さん、薪は一本より二本のほうがよく燃えるでしょう。ぼくたちも、信仰の火を燃やすために一緒になるんですよ」

やがて向こうに、大きなカーブが見えた。その手前に、白木の柱が立っている。大方受難現場の標(しるべ)であろう。ふじ子が立ちどまり、雪柳の白い束を線路の上におくのが見えた。が、次の瞬間、ふじ子がガバと線路に打ち伏した。吉川は思わず立ちどまった。吉川の目に、ふじ子の姿と雪柳の白が、涙でうるんでひとつになった。と、胸を刺すとうなふじ子の泣き声が吉川の耳を打った。 塩狩峠は、雲ひとつない明るいまひるだった。 以上で、この本の内容の紹介を終わります。

*尊敬している先生が退職されたキリスト系の学校の校訓は「心を清くして 愛の人であれ」であり、生徒の一人が感想文に「『塩狩峠』の主人公のような生き方をしたい」と書かれていたとのことでした。読んでいなかったので読みました。インターネットでもその概略を勉強もしました。 信夫の言葉「ぼくは毎日を神と人のために生きたいと思う。いつまでも生きたいのは無論だが、いついかなる瞬間に命を召されても、喜んで死んで行けるようになりたいと思いますね」。また神父マクシミリアン・コルベ神父、洞爺丸事故における外国の神父さんが自分の命まで捧げる献身的行為はどこから生まれるのでしょうか。 お断りします。大部分のものは著者の本からの抜き書きになりました。

一九四一年(昭和16年)七月のある日、アウシュビッツ強制収用所からひとりの脱走者がでました。ナチスは、見せしめとして無差別に十人を選び、餓死刑を課した。指名され、死を宣告された十人の中のひとりが「かわいそうな妻と子どもたちに、もう一度会いたい。」と叫んだ。 すると突然、ひとりの男が進み出て身代わりを申し出た。ポーランド生まれの神父マクシミリアン・コルベである。囚人番号一六六七〇号と呼ばれる彼は、約十日後餓死牢の中でその一生を閉じた。 われわれは不思議な縁で教育者となった。われわれの前には、かわいい子どもたちがいる。この子どもたちのために身を捨てる覚悟をしたらどうであろうか。かき集める方向ではなく、身を献げる決意で行動したらどうであろうか。コルベ神父のような崇高な行為はできないににしても――。 以上の原文をフランクル『夜と霧』で一応探してみたが見当たらりませんでした。 ▼また、洞爺丸事故における外国人の献身的行為を思い出していました。 インターネットに記載が沢山ありますからお読みください。 三浦綾子『新約聖書入門』を読んでいると、次の記事がありました。 小説『氷点』の中にもかいたことだが、昭和二十九年秋、青函連絡船の洞爺丸が、台風に襲われて座礁転覆した。乗客何千人のうち、千十一人がこの夜の遭難で死んだ。この洞爺丸には二人の外人宣教師が同乗していたが、救命具を持たない男女に、自分たちの救命具を与えて死んでいった。 最近ある読者から、それは事実か創作かという問い合わせがあった。むろん事実で、二人のうち、ストーン宣教師の写真が、今も私の部屋に飾ってある。 彼らが救命具を与えたのは、人に見せるためではない。転覆という非常事態の中で、誰もが必死だった。他人のことなど、見ている暇はなかった。いわば誰一人見る者のない中で、彼らは自分の命ともいうべき救命具を、人に与えたのである。 私はこの宣教師たちが、生まれながらに神のみを仰ぐ人物であったと思わない。私たちと同じ弱さを持ち、またある時は、人に賞賛にも心ひかれ、人にも認められたい誘惑も、持ったことであろう。だが、神の言葉によって生きるうちに、ついには、自分の救命具を人に与えて、喜んで死んでいける境地になり得たのではないかと思うのである。 ともかく、この二人の行為は、人にほめられたいからという行為ではなく、誰が見ていても、見ていなくても、見ていてくださる神への信頼のもとになし得た行為であると思う。神を仰ぐ生活自体、大きな報酬なのである。 (三浦綾子『新約聖書入門』光文社P.58参照) 平成二十年五月二十五日

作品舞台巡る…北海道町おこしにひと役 毎日新聞2016年3月6日 19時58分 三浦綾子さん 北海道旭川市出身の小説家、故三浦綾子さんの記念文学館を運営する三浦綾子記念文化財団(旭川市)は、代表作「塩狩峠」「泥流地帯」「氷点」の舞台となった和寒、上富良野、旭川の各市町と協力して「三浦文学でまちおこし」事業を始めることになった。実行委員会を設置し、ゆかりの地を巡る散策路(フットパス)の選定などを通して地域の観光や文化の振興を図る。 今年が「塩狩峠」の雑誌連載開始から50年となることを記念した事業で、「氷点」は映画化50年、「泥流地帯」は題材となった十勝岳の噴火から90年と、いずれの作品でも節目の年にあたるという。 まず散策路として、4月中に和寒町の塩狩峠やJR塩狩駅周辺、旭川市の外国樹種見本林など、作品ゆかりの地を巡る6?8キロのコースを選定する。 また、作品やコースなどを解説する冊子を作り、実際に歩くイベントも随時、実施する。さらに作品に関する特別展や朗読会、講演会などを予定。9月にはイベント列車の運行も検討している。 事業にあわせ、財団は和寒、上富良野両町に、絶版になり入手困難な本も含めた三浦さんの作品を文庫として寄贈する。 文学館と作品の舞台の地元住民、自治体が協働する事業は全国でも珍しいという。実行委は「地域の振興だけでなく、優れた文化的財産を地元に根付かせ、若い世代にも伝えていきたい」としている。【横田信行】 平成二十八年三月九日 |

20押田 成人(1922~2003年)カトリック司祭(新潮社)

|

▼『地下水の思想』 「(前略)彼女の心から、社会への虚栄心が遠く消え去って行った。世間を気にしていた彼女のそれまでの人生は夢のようなものだ。」 「涼風は彼岸の窓から吹く。欲望、虚栄、野心は、この窓を閉じさせる。日本を去りたいと想う。しかし、地球を去ることは出来ない。」 「断食の後では、味の神秘が新鮮に現われる。」 「木造校舎では、窓が壊れたといっても、自分達で直せる。それは大事なことだった。先生と生徒が、手をつかって、心をこめてかかわることは、かけがえのないことだった。これからは、それが出来ない。」 「知性の有無は、地位とか職業とかによって判断されるものではない。本当の知性というものは生命がけで生きている人に与えられる。」 |

21紀野 一義(1922~2013年)

|

▼『わが親鸞』(PHP) 『横川法語』P.36 この恵心僧都の書かれたものに『横川法語』がある。これは、仮なで書かれた浄土往生の教えとしては日本最初のものである。それまでの浄土の教えは、すべて漢文で書かれていたのである。 それ一切衆生、三悪道(さんなくどう)をのがれて、人間に生きること大いなるよろこびなり。身はいやしくとも、畜生におとらんや。家まづしくとも、餓鬼にはまさるべし。心におもふことかなはずとも、地獄のくるしみにはくらぶべからず。世のすみうき(住むみ憂き)は、いとふたよりなり。人かずならぬ身のいやしきは、菩提をねがふしるべなり。このゆえに人間にうまるゝことを悦ぶべし。信心あさくとも、本願ふかきがゆゑに、頼めばかならず往生す。念仏ものうえけれど、唱ふればさだめて来迎にあずかる功徳莫大なり。このゆゑに、本願にあふことをよろこぶべし。 また妄念はもとより凡夫の地体なり。妄念の外に別の心もなきなり。臨終の時までは、一向に妄念の凡夫にてあるべきぞとこゝろえて念仏すれば、来迎にあづかりて蓮台にのるときこそさとりとはなれ。妄念のうちより申しいだしたる念仏は、濁(にごり)にしまぬ蓮(はちす)のごとくにして、決定(けつじよう)往生うたがひあるべからず。妄念をいとはずして信心のあさきをなげき、こゝろざしを深くして、常にみょう号を唱ふべし よき人ととの出会いP.48 親鸞が山を下りたのは、二十九歳の年である。そして恵信尼消息第三通に書かれてあるように六角堂に百日籠り、九十五日目の朝示現をこうむったのである。その消息文はこうである。

「山をいでゝ、六角堂に百日こもらせ給て、後世を祈らせ給けるに、九十五日のあか月、聖徳太子の文を結びて、示現にあずからせ給て候ければ」

「横顔にその人の本然の姿が出てくるのであろう」

「親鸞はここまで心の行き届いた人間であった。彼は『悲しみをよく知る人』であった。悲しみをよく知る人でなくては、大ぜいの人を幸せになど出来ないのである。」

「前略 一人居て喜ばば二人と思ふべし、二人居て喜ばば三人と思ふべし、その一人は親鸞なり」:御臨末御書

「人によく思われたいと思っている人間の言葉が、人の心を打つのは自然法爾の人か、おのれを極悪人と自覚した者のみである。」

「自然といふは、自はおのずからといふ行者のはからひにあらず、然といふはしからしむるといふことばなり。如来のちかひてあるがゆへに法爾といふ。法爾といふは、この如来の御ちかひなるがゆへにしからしむるを法爾といふなり」。 P.223

|

22瀬戸 内寂聴(1922~2021年)

|

▼老人六歌仙 しわがよるほくろがでける腰曲がる 頭がはげるひげが白くなる 手はふるう足はよろつく歯は抜ける 耳は聞こえず眼はうとくなる 身に添うは頭巾襟巻き杖眼鏡 たんぽおんじやくしゆびん孫の手 聞きたがる死にとむながるさびしがる 心はまがる欲深くなる くどくなる気短になる愚痴になる 出しゃばりたがる世話やきたがる 又しても同じ話に子を褒める 達者自慢に人はいやがる 「古人の歌」 これは、江戸の仙崖義梵(1750-1837)の老人六歌仙人である。東京出光美術館に所蔵されている。老人六人の絵と、この六つの歌が、賛として書かれている。 仙崖は八十九才まで生きたからりっぱな老人である。

「仙崖さん、あんまり笑って、おしっこちびりましたよ。年をとるってほんとにいやですね。年よりの体のことを、こんなに具体的に書ききる、相当な意地悪ジイサンね。でもこれ、自画像でしょ。江戸時代に老眼鏡があったなんて知らなかった。さぞ高価だったでしょうね。ほくろは老人のしみ。」

五十代の嫁がこの歌にゲラゲラ笑っていましたよ。すぐ自分だってこうなるのに、ハハハ。八十四歳、平成の老婆より

|

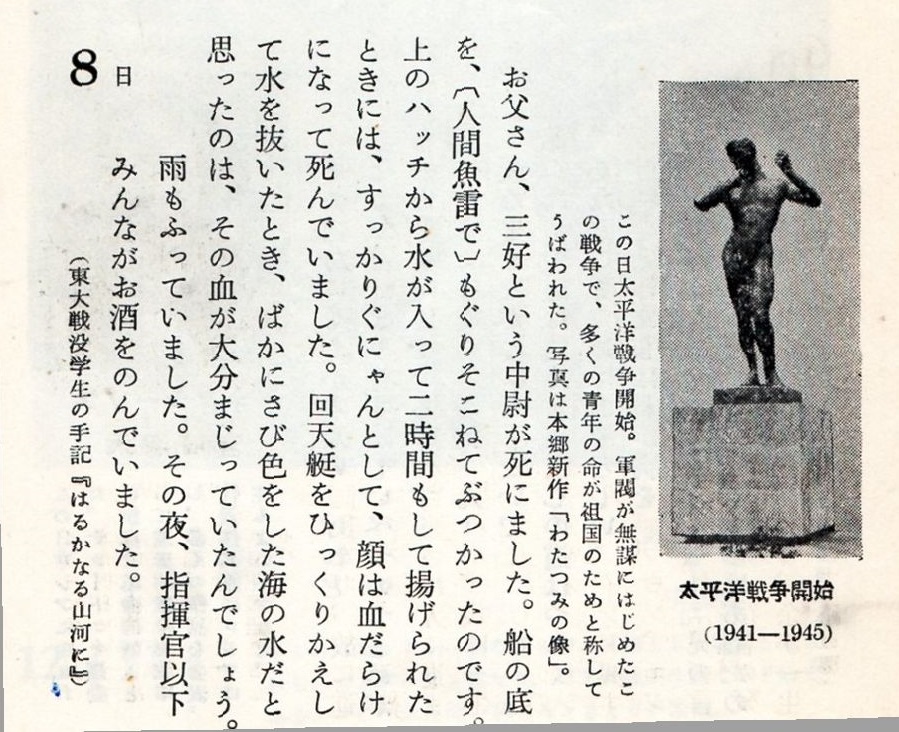

23 三好 守(1923~1945年)

|

三好 守(みよし まもる、1923年(大正12年)5月24日 - 1945年(昭和20年)3月20日)は、日本の海軍軍人。海兵73期。太平洋戦争末期、人間魚雷[回天]の搭乗員として訓練中、事故により殉職した。殉職による一階級特進で最終階級は海軍大尉 経歴:1923年(大正12年)5月24日、東京府(現、東京都)で生まれる。1944年(昭和19年)3月22日に海軍兵学校(海兵73期)を卒業すると、同年9月6日に人間魚雷[回天]を創案した黒木博司・仁科関夫と共に第一特別基地隊光基地に着任、[回天]搭乗員として出撃までの時間を訓練にて過ごす。 1945年(昭和20年)3月20日、小雨が降る荒天の中、[回天]特別攻撃隊多々良隊長として出撃する直前の基地発進訓練を光基地沖で行っていたところ、目標艦の艦底中央を全速30ノットで通過する際、下まで降り切っていなかった特眼鏡が艦底に激突して根元から破搊、特眼鏡を見ながら進んでいったために三好は眉間を割られて失神している際に艇は浸水し沈没、溺死・殉職した。享年21。目標艦に接近しすぎていたからか、設定した深度が浅すぎたのが原因と思われる。訓練中の殉職のため、一階級特進で海軍大尉に昇進した。 三好の没後、柿崎実は三好の遺骨を抱いて、同年5月2日に沖縄県海域で特攻・戦死した。 関連:回天特別攻撃田/光基地柿崎実さんの記事もある。

この日太平洋戦争開始。軍閥が無謀にはじめたこの戦争で、多くの青年の命が祖国のためと称してうばわれた。写真は本郷新作「わたつみ像」。 *桑原武夫『一 日 一 言』ー人類の知恵ー(岩波新書)P.208 2010.12.08

[わだつみ]とは、[わたのかみ]と同義で[海をつかさどる神]を意味します。[わだ(わた)]は朝鮮語の[パタ(海)]に由来します。 1949年10月20日、東京大学協同組合出版部から『きけわだつみのこえ』という戦没学生の手記が刊行され、広く普及されました。[わだつみ像]はこの刊行収入をもとに戦没学生記念会(通称「わだつみ会」)が計画したもので、本郷新氏の作品です。当初、東京大学構内に設置する予定でしたが、朝鮮戦争さなかの1950年12月4日に評議員会が拒否、その背景には日本を占領していた連合軍の意向も働いたと言われています。東大では「わだつみ像設置拒否反対集会」が開かれましたが、結局、設置場所は定まらず、「わだつみ像」は本郷氏のアトリエに置かれることになりました。1951年、立命館大学の末川博総長が[わだつみ]>を引き受ける意思を表明したことをきっかけに、学内外からの強い支持も寄せられ、1953年12月8日、太平洋戦争開戦の記念日に立命館大学での建立除幕式を迎えるに至りました。翌1954年からは、12月8日前後に「わだつみ像」の前で[ふ戦のつどい]が開かれるようになり、立命館の伝統行事として今日まで続いています。 2017.09.06 |

24 上田 三四二 (1923~1989年)

|

この世 この生 西行・良寛・明恵・道元 (新潮社)一九八五年二月五日八刷 目 次 花 月 西 行 遊 戯 良 寛 顕 夢 明 恵 透 脱 道 元 地 球 浄 土 * 地上一寸ということ――あとがきに代えて―― 以上の構成になっている。 この本を読みながら、それぞれの章でのこれぞと思うところに傍線を引いた箇所を抜書きします。したがって文章の体裁をなしていないと自分でもかんじていますから、この本に関心をもたれましたらご自身で読まれますよう。 その一として「花 月 西 行」を取り上げる。 ウラジミル・ジャンケレヴィッチ(1903~1985フランスの哲学者)「死」。 白地のカバーに、不吉な黒の一字を浮かび上がらせた五百ページにおよぶ訳書(中沢紀雄訳、みすず書房)を前に、呆然としている。 うまい言葉がみつからないまま、呆然などと言ってみたが、そこには、或るうとましさの思いもないわけでない。 なぜ、おぞましい死についてかくも雄弁に、時にはほとんど楽しげに、多くの言葉を費やさなければならないのか。そこで言葉は死の舞踏病を病んでいるかのようだ。死にたいするこんなにも深い、嗜虐的なまでの心入れは、日常感覚にとってなにか異様なもののようにおもわれる。 日常感覚は死の隠蔽の上にはたらく。マンホールの上を歩く足は足下に空洞のあるのを忘れている。知っていてもそのために立竦むことはない。日常感覚も死の空洞の上に鉄板を張って、落ち込むことのないものとして生きている。人間が笑うことが出来るのは、死を忘れているからだ。死の際(きわ)まで死を思わないで生きることは人間の生き方のもっとも健全なものにちがいない。たいていの人はそのように生きており、尿路の結石に苦しんだ十六世紀フランスのモラリストも、たしかそういう生き方を推奨していたと記憶する。 しかし結石の痛みが我慢ならぬほど強くなれば、人はいやでも意志のそとにある身体というものに思いいたる。またその痛みが生命のふ安を誘い出せば、いつまでも死をよけて通ることも出来なくなる。そしてそのとき、人は、死とは身体の消滅であるというわかりきった事実の前に駭然(がいぜん)とする。一人の人間にとって、彼自身の死だけが唯一正真の死だが、人はいつか、目隠しを解かれて、そういう自分の死と対面しなければならない。 私がジャンケレヴィッチの「死」に惹かれるのは、私自身、結石ならぬもっとずっと予後の悪い病気によって、早々とその目隠しを解かれたことによる。この書物があまりにも死を淫していると見えることから、或るうとましさの思いのないわけでもないことは言ったとおりだが、総じて、私はこのふ𠮷な主題の書物から大きなものを得たような気がしている。 ジャンケレヴィッチは死を三つの面から見ている。 一つは「死のこちら側の死」、すなわち生きている時間にとって死とは何かという問いである。死ぬものだけが生きている。この当たり前すぎる事実には、真剣に生きようとするものにとって汲みつくせないほどの含蓄がある。 いま一つは「死の瞬間における死」。ここでは死の刹那が問われる。一回きりの、やり直しのきかない、そして取り返しのつかない死というもの。その最初にして最後の、体験を超えた体験の相が照らし出される。 最後は「死のむこう側の死」である。死のむこう側に、後世(ごせ)というものがあるのだろうか。それとも虚無があるだけなのだろうか。後世というものはなく、虚無があるだけでもないとするのがジャンケレヴィッチの立場であるようにおもわれる。いや、死後は絶対の無だが、生きたという事実そのものが光芒を曳いて無の上に懸かっていると、彼はこの最後の章ばかりは楽しげどころか額に脂汗さえ滲ませながら、生のために、生にとっては絶対のふ条理である死に向かって、つよく主張している。(中略) こうして、死後はすでに考慮の外である。死を避けることは出来ないが、死後はないと思い定め、思い定めた上は死後の救済に心を救済に労することなく、滝口までの線分の生をどう生きるかに思いをひそめればよい。 以上が死にたいする私のこれまでの考え方であった。そしていまもその考え方を変えていない。私は魂の持続を信じることが出来ず、身体の消滅のときをもって私という存在の消滅するときと観じて、その死までのさし迫った生をどのように生きるかに関心を振り向け、或る偶然から、と言った方がよいほどちょっとした選択の機をとおし「徒然草」にちかづき、その一種静寂主義ともいうべき隠遁の人生哲学に共感を見出してきたのである。(中略) 兼好は死後に何の関心も寄せていない。先途ちかき思いはひしひしと彼をせめているが後世は――後世の語は二、三「徒然草」に見えているにもかかわらず、彼の視野に入っていない。兼好は滝口までの線分的生のうちに自己を生き切ろうとする。その生き切り方が、徹底した外界に対する無欲と自己にたいする無為であり、その無欲と無為をとおして、自己の外部の時間よりずっと遅い刻みをもつ一個の内部時計とするところに、心身永閑の思想とかって私が要約したような兼好の行き方の独自性があった。(中略) 西行を兼好から区別する最大の目じるしは何か。 兼好が後世抜きであるのに対して、西行には後世が信じられている。兼好の生は「死の瞬間における死」で終る滝口に終わる。身の終りがすなわち魂の終わりである。しかし西行の魂は身の終りの後まで生きのびて、滝口は絶望的な存在の消滅を意味しない。死の瞬間は西行にとってももちろん劇的であり、西行の場合とりわけ劇的であったといわねばならないが、しかしそれは悲劇的でも絶望的でもなかった。 西行に本当に後世は信じられていたか。信仰の深さのほどはしかと定めがたいが、西行が死後にたいして或るイメージを抱いていたことだけはたしかと思われる。兼好とちがって西行は、「死の向こう側」を視野のうちに取り込んでいるのである。(中略) 晩年の一時期を伊勢に過ごした西行の言行を伝える「西公談抄」に、「歌のことを談ずとても、其隙には、一生幾ばくならず、来世近きにありといふ文を口ずさみにいはれし、あはれに貴くぞおぼえし」とあるのは、西行がつねに後世を念頭に置いていたことの一つの証拠といえよう。「来世(後世)近きにあり」の語気には、後世への期待さえ感じられないことはない。 また西行の和歌―― 来む世には心のうちにあらはさむあかでやみぬる月の光を 仏には桜の花をたてまつれ我が後の世を人とぶらはば 二首とも、自分の死後を歌っている。生涯、月と花に心を労した歌人にふさわしく、あの世でも円光の月に思いをひそめ、桜の花に逢うことによろこびを見出そうと言っている。ここで、死後は現世のつづきのようなものとして意識されている。すくなくとも、現世への未練として歌われている。西行は、来(きた)るべき世においても、依然として現世の景物である花月への情が彼の心を占めるであろうと予告しているのである。 このような西行の「死のむこう側の死」への視線は、「死の瞬間における死」を歌うありにも有名な次の歌を梃子としていることは見やすい。 願はくは花のしたにて春死なむそのとききさらぎの望月のころ 一首は「山家集」に出ている。「山家集」は西行が伊勢に移る以前に成立したと推定されるから、どんなにおそく見積つてもこれは死に先立つこと十年の作である。定義のうえからは辞世であるわけはないが、しかし作者の心に分け入ってみれば、これが辞世の歌でなければ話ははじまらないだろう。西行は実際の死より十年以上も前に辞世の歌を詠み、以後、春くるごとに望月の花の下で――如月十五日は釈迦入滅の日にあたるが、この世における花の爛漫、月の清明を仏道成就の道しるべとして、彼岸に渡ることを心に期してきたのである。ちなみにこの歌は「続古今集」では二句が「願はくは花のもとにて」となっている。これも一つのかたちで、一般にはこの方がよく通っている。 この歌は美しい玉の砕けるような衝撃力をもっている。死はここで西行の憧れの完成だが、その憧れの完成が、西行という現身消滅を意味するゆえに衝撃は大きいのである。 まして、よく知られるように、文治六年(建久元年)二月十六日、西行が河内弘川寺においてこの願いを実現し、七十三歳で示寂したとあっては、一首の歌、一人の歌人の死が世人に与えた衝撃のほどははかり知れないものがあった。(中略) 西行の場合、「死のむこう側の死」すなわち死後は、彼の「死の瞬間における死」すなわち死際の栄光に光被されている。これは時人の眼にそう映ったというだけではない。西行の意識そのものにおいても、死の瞬間の高揚が死後を照らしていることが思われる。「願はくは花のしたにて春死なむそのとききさらぎの望月のころ」――この哀切というよりは豊潤に、死に向ってというよりは花月に向って、憧れわたる魂のかたちをみせて歌い上げられた「死の瞬間における死」の歌の美しさにくらべれば、「来む世には心のうちにあらはさむあかでやみぬる月の光を」の月の歌も、「仏には桜の花をたてまつれ我が後の世を人とぶらはば」の花の歌も、これら「死のむこう側の死」を歌う声のひびきは、西行の作のなかでも上の部に属するといっても、何程のことはない。死後は死の瞬間におよばないのである。 西行に死後の信じられていたことは、二種の歌を見るとおりであっただろう。しかし西行にとって、死後は死の瞬間におよばない。西行の死後は、死の瞬間に揚がる美しい花火の、尾を曳いて闇に懸かり闇を渡る、その光芒の余勢のようなものではなかったかと思われる。 世に後世者流というのがある。後世人、ごせもの、とも呼ばれる彼らは、現世を穢土と観じて、後世にその望みのすべてを託そうとする。彼らにとって現世に生きることは何の価値もなく、それはただ極楽往生のための準備期間にすぎない。今生は死後のためにのみあり、この世において死急(しにいそ)ぎにまさるよろこびはないのである。一例として、「一言芳談」はそういう後世者たちの生を厭い死に憧れる言葉に満ちている。 西行に死後は念持されている。信じられていると言ってもいいことは、これまで見てきたとおりである。しかし、彼は後世者流ではなかった。西行は死に憧れたか。彼は花月に憧れたのであって、死に憧れたのではなかった。「死の瞬間における死を歌った「願はくは」の一言は、死への憧れを語っているのではない。死をも輝かしいものとする月と花――この現世の景物でありながら現世のものともおもわれぬ感動を呼びおこすもの、それに対(むか)うとあやしい浮遊感につれてゆかれ、陶酔に誘われるもの、美感としかなづけようがないために仮にそう言っておくが、人のこころを至美、至純、至極の境(さかい)にむかって押しあげ、昇りつめさせるもの、そしてそこでは時間が空虚ではなく充ちており、充ちることによって時間を忘れさせるもの、そいう蠱惑の源としての月と花への憧れを、語っているのである。(中略) 死後のことはわからない。死後はないとする私の直観をやわらげて言えば、せいぜいのところ、死後のことはわからないと言うほかはないが、死後の有無如何にかかわらず死は確実に到来する。その到来する死をふ可知の死後につないで、そこに希望があるにしろ、ないにしろ、現世と現世における生の超自然性に目覚めることは、生きる上での果報にちがいない。「死によって、この世ですべての存在は、街かどのコーヒー店主にいたるまで、超自然的存在なのだ。」――これまで、目に見えてこなかったあたらしい認識の地平が、私の前に、開かれているのを、覚える。~P.29 私感:著者上田氏は病魔により死の滝口に確実に向かっていると自覚させられている。そこで思い出されるのは、『修證儀』の冒頭の語句「生(しょう)を明(あき)らめ死を明らむるは仏家一大事の因縁なり。」であります。 2008.6.15 |

|

▼『歴史の中の日本』(中公文庫)一九九五年八月三十日改訂再販 P.149~152 ある胎動 ――「新井白石とその時代展」によせて 日本人がやった歴史的軽わざというのは、明治以前の学問文化の遺産をすてることによって明治以後の文化をつくりあげたことだろう。 明治政府は、東京大学に西洋諸学の学科をはやくからつくったが、漢学の講座はそれよりもおくれた。しかし「日本漢学科」というようなものはついどこの大学にもおかれずじまいで、こんにちにいたっている。 こういう制度上の空白が、たとえば室町期の五山文学のようなものを忘れさせた。五山文学が日本人によっておこなわれたいわば模倣の中国詩文であるため、中国文学者の対象にならず、また一種の日本文学ではあっても漢学であるため国文学者の研究対象にならない。 五山文学のような極端な運命におちていないにしても、江戸時代、おもに漢文によって思想や感情を表現した学者や文学者の業績は右とおなじようななりゆきで、ほとんど見すてられた。新井白石、荻生徂徠、富永中基といったな前は、われわれにとってヨーロッパや中国の先哲よりもはるかになじみにくい感じをもつのは、明治維新という文化大革命が、いまの中国のそれにおとらないほどにすさまじいものであったことをおもわせる。 隣国の疝気(せんき)をとやかく憶測する必要はないが、その文化大革命の本旨らしものから想像しておそらく百年はかかるかもしてない。 日本は、幸い(でもないが)百年たつた。 ようやく明治のエネルギーが落ちてきて、われわれは自分の国の先哲を、錠のおりた古いトダナからひきだして陽の下でさらしてみるという気になったらしい。そういう余裕ができたという意味では幸いということがいえそうだし、でなければあいもかわらずエネルギシュな日本人は、中国からヨーロッパにかけてあさりにあさった知的欲求のはたらきのすえついにフロンティアを、日本そのものに発見した、ということもいえるかもしれない。この場合はさかんなるかな、という形容をつかうべきかもしれず、いずれにしてもこういう日本文化のあたらしい機運のなかからなにごとか大きなものがうまれてきそうな気もする。 こういう傾向のなかで、私のような門外漢がおもしろくかんずるのは、このような処女地の発掘者のなかに、在来の漢文読みや国文学者がまじっていることがすくなくないということである。 五山文学については、アメリカの大学の中国文学者でそれを研究しているひとが何人かいるという。あるいは作家で仏文学者でもある中村真一郎氏が、頼山陽とその時代の知識人のすぐれたエッセイを雑誌に連載している。また河上徹太郎氏がさきに『吉田松陰』を書き、小林秀雄氏が本居宣長━━これは国学者であるにしても━━の考察をつづけている。いずれもその著作以前にはなかったすぐれたものだが、それらに共通しているものは、地球をまわってついにここを発見したという発見者の熱気である。吉川幸次郎氏が夏目漱石の漢詩についてわれわれに教えてくれた事もこの一群のなかに入るであろう。 こんど、フランス文学者の桑原武夫氏が、新井白石の数多い著作のなかから、こんにちの文明や文化の課題に交差しうるものをえらんで、現代語訳された。桑原氏は白石について、十七世紀末から十八世紀にかけて日本がもちえたもっとも偉大な百科全書的文化人であるとし、さらに「徳川日本のおかれた条件のふ利にもかかわらず、当時の世界の代表的百科全書的文化人、たとえばをヴォルテル、フランクリン、ライプニッツ、ロモノーソフ、顧炎武など、十人のうちに当然数えこまるべき視野の広さと思考の独創性をもった先駆者であった」としている。このみじかい文章が単に紹介文にとどまっていないのは、はるばるヨーロッパ的教養世界からやってきた者が明治以前の文化の灰のなかから輝くものを発見した。発見者のわかわかしい驚嘆と熱気がふくまれているからであろう。 東京では、デパートで新井白石の遺品展ももよわされるという。明治、大正の文化人がきけば目をこすっておどろくであろう。デパートで「白石」が展示されるということになると、その意味では一つの流行現象のようにもとれるが、しかし流行というには根がありすぎるるようであり、一つのまったくあたらしい文化がはじまろうとしているとおもったほうが理解しやすいかもしれない。むろんそのことは、日本回帰とか国粋賛美といったふうな多分に心理的現象のものではなく、明治以来の日本人の教養感覚というものが一つの総合期をむかえようとしているといったふうのそういう歴史的段階を感ずるのだが、これは世間のすみで風聞のみをきいて暮らししている閑人の錯覚だろうか。 平成二十七年十二月十三日、全文を読む。

坂の上の雲

1968年(昭和43年)から1972年(昭和47年)にかけ『産経新聞』に連載。単行版全6巻(文藝春秋、初版1969年~1972年)、文庫版全8巻(文春文庫、初版1978年、島田謹二解説)で刊行。 秋山好古、真之兄弟が明治13年から15年まで下宿していた旧旗本佐久間正節屋敷が存在していた場所。麹町区土手三番町(現:千代田区五番町) 司馬遼太郎は、自身の太平洋戦争末期の体験から日本の成り立ちについて、深い感慨を持つに至った。戦後新聞社勤務を経て昭和30年代に作家となったが、題材として振り返るには、資料収集も含め時間を要した。近代日本の定義を明治維新以後に置くとするなら、本作品は長編作品としては初の近代物である。 『坂の上の雲』とは、封建の世から目覚めたばかりの日本が、登って行けばやがてはそこに手が届くと思い登って行った近代国家や列強というものを「坂の上の雲」に例えた、切なさのこもった題名である。作者が常々問うていた日本特有の精神と文化が19世紀末の西洋文化に対しどのような反応を示したか、を正面から問うた作品である。作者は、そのため事実のみを書く、という方針を持っていたと述べたが、これについては様々に問題点も指摘されている。 当初は秋山好古、秋山真之の兄弟と正岡子規の3人を主人公に、松山出身の彼らが明治という近代日本の勃興期を、いかに生きたかを描き、青春群像小説の面が強調されている。 前半は、秋山好古が小学校助教試験を受けに大阪に渡り、堺県の合格証を元に小学校教師をした後、官立の大阪師範学校を経て陸軍士官学校に学び、フランス留学を経て日本騎兵を作り上げてゆく様子を基点にしている。秋山真之は、松山中学から実兄の好古を頼り上京する。帝国大学進学を目指し、共立学校にて正岡子規とともに高橋是清に英語を学び、共立学校を経て大学予備門(のちの一高)に在籍する。正岡子規に遅れ上京した真之との交友関係は、読者には楽しく、明治初期の青年の志や情熱について理解を深める材料ともなる。夏目漱石が彼達の友人に属し、子規との交友関係を綴るくだりは、明治特有の時代風潮を映し出している。子規は帝国大学文学部へ進学。真之は海軍兵学校へと異なる道を歩む。 この時点での重要なモチーフの一つは、羸弱(るいじゃく)な基盤しか持たない近代国家としての日本を支えるために、青年たちが自己と国家を同一視し、自ら国家の一分野を担う気概を持って各々の学問や専門的事象に取り組む明治期特有の人間像である。好古における騎兵、真之における海軍戦術の研究、子規における短詩型文学と近代日本語による散文の改革運動など、それぞれが近代日本の勃興期の状況下で、代表的な事例として丁寧に描かれている。 後半は、日露戦争の描写が中心となり、あたかも「説日露戦争」の雰囲気が強くなる。作者が日露戦争そのものを巨視的かつ全体的に捉えることを意図し、後半部分では本来の主人公である秋山兄弟の他に児玉源太郎、東郷平八郎、乃木希典などの将官や、各戦闘で中心的な役割を果たした師団と日本海海戦についての記述に紙幅が割かれている。読者に理解しやすいよう軍事的な記述も時系列的に述べられている。本作も、日露戦争の終結と共に締められる。 私は、昭和四十二年、この本を同じ会社に勤めていた松林さんから借りて毎日読み続けて、読み通した。

最近、司馬遼太郎著『歴史の中の日本』(中公文庫)の中で『坂の上の雲』を書き終えてP.102~116 を見つけて、私たちが置かれていた日本国の風潮を知ることが出来た。記述の一部を残して、以下に、その要点を抜き書きすることにした。 書き終えてあらためておもうことは、明治末年から大正初年までに刊行されたあのぼう大な『日露戦史』(参謀本部編集)のばかばかしさである。歴史というものは時間関係と位置関係でできあがっているという立場で書かれたもので、事実は羅列されていても一行の真実も書かれておらず、また一つの軍隊運動についての価値観も抜きで、まして戦術上の批判も書かれていない。ただ戦況ごとの地図が五百枚ほどもあって、この地図をたよりにあらためて価値をきめてゆかねばならなかった。 「日本陸軍の神秘的大勝」 という神話が成立したのは、日露戦争のあとである。満州における陸軍の戦いには負けてはいないが、決して勝ってはいなかった。戦いにおける勝利の定義はむずかしく、何をもって勝ちとするかはいまだに決まっていないが、もし角界(すもう)のように敵を土俵の外に押し出す━━つまり敵の陣地を奪った━━ということが勝ちの定義とするならば日本軍はたしかに勝った。しかし、戦場には土俵がなく、とくにロシア軍の伝統的戦術思想として土俵がない。ロシアはナポレオンと戦うにあたってどんどん退却した。ナポレオンは追撃に追撃という一見連戦連勝のかたちをとりつつ、補給線がのびきってついにモスクワで自滅的な大敗北を喫し、軍隊そのものが蒸発したような状況になり、ナポレオンは身ひとつでのがれざるをえなかった。ロシアはその国家的経験をもっているだけに、満州における基本的戦略はそれであった。 ただナポレオン戦争の場合は世界の世論がロシアに同情的であり、ナポレオン軍の衰弱してゆくのを根気よく待った。 しかし日露戦争の場合は、国際世論はロシアに対して冷たかった。ロシアの強盗じみた極東侵略はとくに英国の利益に反し、その英国が世界の情報の主導力をもっていたし、さらにはどの国もロシアが極東を併呑してかつてのモンゴル帝国のような世界帝国になることを好まなかったために、満州においてロシア軍が土俵をすてて北方へ退却するのをいちいち「ロシア軍の大敗北」というかたちで報道し、喧伝した。国際世論が一戦局ごとに勝敗の行司役になり、つねに日本軍に軍配をあげた。国際世論が勝敗の基準をつくった。 実際の真相は、児玉源太郎が開戦の前に、 「観測としてはうまく行って五分五分である。そこをなんとか戦術に苦心をして六分四分にもってゆきたい」 といったとおり、結果としてもそうであった。その満州における凄惨な陸戦を、戦争という大きな場において一挙に勝利へ締めくくってしまったのは、黄海と日本海におけるロシア艦隊の全滅にある。まったく全滅した。日本艦隊は戦艦、巡洋艦、駆逐艦の一隻も敵の砲弾に沈められることなく無傷であった。戦争はすでに世界史にとっても古典的現象になってしまったが、侵入軍がまったく全滅したという歴史は人類はこの例以外にもったことがない。 しかし戦争は勝利国においてむしろ悲惨な面が多い。日本人が世界史上もっとも滑稽な夜郎自大の民族になるものであり、さらに具体的にいえば上の『日露戦史』で見られるようにこの戦争の科学的な解剖を怠り、むしろ隠蔽し、戦えば勝つという軍隊神話をつくりあげ、大正期や昭和期の専門の軍人でさえもそれを信じ、以下は考えられぬようなことだが、陸軍大学校でさえこの現実を科学的態度で分析したり教えたりしたことがなかったということである。日本についての迷蒙というものは、日露戦争までの日本の指導層にはなかった。なかったからこそ、自分の弱さを冷静に見つめ、それを補強するための戦略や外交政略を冷静に樹立することができた。もし、日露戦争がおわったあと、それを冷静に分析する国民的気分が存在していたならばその後の日本の歴史は変わっていたかもしれない。(中略) 「戦勝国の歴史はあてにならない。戦敗国の戦史こそより多く戦争の真相を教える」ということばがある。 戦敗国のロシア側の資料はじつに役に立った。たとえばステッセルやロジェストウェンスキー、それにネガトフなどは戦後、裁判にかけられ、かれらが最善をつくしたかどうかについて軍事的な討議がたたかわされているだけに、戦勝国の場合よりも局面局面の事態や両軍がとった処置についての価値観がよりくっきりしている。ロシア側の従軍者たちの手記はじつに客観的態度に富んだすばらしいものがいくつかあって、それらを読んでいるうちに当時のロシア人の民度についてわれわれの既成概念を是正しなければならないと幾度もおもったかわからない。 当時のロシアの状態というのは、たとえば日本の文学青年にとって永遠の存在であるかもしれないドストエフスキーでさえ、ロシアのアジア侵略の支持者で、ただしその理由はすこし風変りであった。 「ロシアはヨーロッパ圏においてはばかにされる。しかしアジアへゆけばりっぱにヨーロッパ人で通る」 という意味のことをどこかに書いていた記憶があるが、しかしこの戦役に参加した記録を残した士官たちとなるとべつで、かれらは自分たちの軍隊にたいして、すくなくとも昭和期になって国家感覚がペリー来航当時に逆行してしまった日本の陸軍軍人たちよりは客観的であり、国家という存在に対して昭和期の軍人よりも知的なとらえかたをしていた、 だからロシアは敗けたのだということは通らない。当時のロシアはあらゆる国家機構が老朽しきっていた段階で、日本は逆にこの戦役より三十数年前に革命をおこし「国民」が成立し、すべてが新品の国家だったわけであり、自然ひとびとは国家に対してロマンの最高の源泉をもとめていたし、国家機構も機能的に作動していた時期であった。戦敗の原因をもっと大ざっぱにいえといわれればそう答えるしかない。日本人がとくにすぐれていたわけででもなく、ロシア人がとくに愚どんであったわけでもないのである。ただロシア国家は老朽化しているいるために愚どんであった。信じられなことだが、ロシア帝国は相手の日本帝国に対して無知であった。日本の内閣の良否や司令官たちの個々の能力、国民の意識や社会制度、あるいは陸海軍の練度や戦術上の得手、ふ得手もしくは慣用癖などをほとんど調査していない。 「信じられないことだが」と書いたが、世界史のなかですくなくとももう一例、帝政末期のロシアとそっくりの愚どんさを示した国家がある。太平洋戦争をやった日本である。上のようなことを昭和期の日本は敵国であるアメリカについてほとんど調査することなく対米宣戦を布告した。そして負けた。日露戦争前あるいは戦中においてあれほど慎重きわまりない手配りをやったおなじ日本とはとても思えないほどのことだが、国家機構というのは三十数年であれほど老朽化するものだろうか。老朽化した国家機構というのは、みなそのように愚にかえってしまう運命をもつのかもしれない。 レニンは日露戦争についての世界史的評価を最初にやった人であった。 ところが、レニンを革命の父とするその後のソ連にあっては、おそらくスターリンがそれをやったのであろうが、日露戦争をロシアの歴史からほとんど抹殺した。教科書でも数行書かれているだけだということであり、国立海軍博物館でも、ロシア国家が経験した海軍の歴史を図式化したり、物品を展示したりしているが、世界の海軍史上最大の海戦である日本海海戦というのは消されてしまっている。年代表においても展示物においても日本海海戦がまったくないそうである。 私はこの作品を書いているときソ連に取材しにゆこうとおもいつつ果たせなかった。他の取材手段によって海軍博物館や教科書の現状を知ったのだが、要するにソ連のすくなくとも海軍博物館においては、昭和前期の日本にノモハンの敗北が"存在しなかった"ように日本海海戦が存在せず、いまも存在していないのである。 国家というものはまことに奇妙なものである。それが社会主義国であろうがなかろうが、体制に変わりなく奇妙なものであるらしい。私はこの作品を書くにあたって日露いずれもえこひきせず、人類がもった一時期の一局面という立場で公平に見ようとしたつもりである。戦前ならこのように書くことは困難であり、いまソ連で書かれることも困難であろう。私も日本の現実に多くのふ満をもっているひとりだが、その意味での現状には満足している。(中略) 日本は維新後、西洋が四百年かかった経験をわずか半世紀で濃縮してやってしまった。日露戦争の勝利が、日本をして遅まきの帝国主義という重病患者にさせた。泥くさい軍国主義も体験した。それらの体験と失敗のあげくに太平洋戦争という、巨視的にいえば日露戦争の勘定書というべきものがやってきた。 日本人が幕末から維新という、はじめて国際環境に参加したときの反応は、社会全体が一個の精神病にかかったような状態だった。攘夷的ヒステリーも開国論的臆病意識も、夜郎自大的な徳川社会人が、にわかに国際環境を知ることによって日本の意外な脾弱(ひじゃく)さを知らされたための病的現象であったとみたほうがいいかもしれない。その脾弱感という国家をあげての病的意識からのがれるための唯一の道が『富国強兵』というものだった。国是というよりも多分に国家をあげての信仰というべきものだった。 その信仰が、維新後三十余年で、当時世界最大の軍事国家のひとつでであるロシアと戦い、勝つことによって信仰のあかしを得た。帝政ロシアの極東侵略に対し日本がそれを戦争のかたちではねかえすことができた最大の理由をあげよというならば、日本政府も国民も、幕末以来つづいてきた日本の脾弱感をもっていたためであり、このため弱者の外交という、外交としてはもっとも知恵ぶかいものをやり、他の列強の同情を得べく奔走し、同情と援助を得ることに成功した。要するに脾弱感が勝利の最大の原因であった。 ただし、勝ったあと日本がいかにばかばかしい自国観をもつようになったかは、すでに知られているところである。脾弱感の裏返しは、現実的事実認識をともわない強国意識であった。やはり国家的な病気がつづいた。日本はたとえば帝国主義という、西洋が数世紀かかってやったものを、その終末期においてわずか半世紀でばたばたとやってそのあげくが太平洋戦争であった。われわれはヒトラーやムソリーニを欧米人なみにののしっているが、そのヒトラーやムソリーニをすら持たずにおなじことをたった昭和前期の日本というもののおろかしさを考えたことがあるだろうか。政治家や高級軍人もマスコミも国民も、神話化された日露戦争の神話性を信じきっていたし、自国や国際環境についての現実認識をうしなっていた。日露戦争の勝利はある意味では日本人を子供にもどした。その勝利の勘定書が太平洋戦争の大敗北としてまわってきたのは、歴史のもつきわめて単純な意味での因果律といっていい。 日本人は、事実を事実として残すという冷厳な感覚に欠けているのだろうか。時世時節(ときよじせつ)の価値観が事実に対する万能の判定者になり、都合のわるい事実を消す。日露戦争後の陸軍戦史もそうであった。太平洋戦争後も逆ながらおなじことがおこなわれ、いまもおこなわれている。事実は、文献の面でも、物の面でも、すべて存在したというものは残すべきである。いやな事実も、それが事実であるがために残しておくというヨーロッパの国々でみられる習慣に対しわれわれは多少の敬意をはらってもよさそうに思える。

ともあれ、機関車は長い貨物の列を引きずって通りすぎてしまった。感傷だとはうけとられたくないが、私は遠ざかってゆく最後尾車の赤いランプを見つめている小さな駅の駅長さんのような気持でいる。

平成二十八年二月二十八日 |

26 司馬遼太郎 ドナルド・キーン 著『日本人と日本文化』(中公新書)昭和48年1月31日4版

|

雄大な構想で歴史と人物を描き続けてきた司馬氏と、日本文学・文化の秀れた研究者として知られるキーン氏が、平城宮址、銀閣寺、洪庵塾で共に時を過し、歴史の香りを味わいつつ語りすすめられた対談。「ますらおぶり」「たおやめぶり」忠義と裏切り、上方と江戸の違い、日本に来た西洋人等々をめぐって楽しく話題が展開するなかで、日本人のモラルや美意識が、また日本人独得の大陸文化・西欧文明の受け入れ方が掘り下げられる。 忠義と裏切り 馬遼太郎 ドナルド・キーン 著『日本人と日本文化』(中公新書)昭和48年1月31日4版 雄大な構想で歴史と人物を描き続けてきた司馬氏と、日本文学・文化の秀れた研究者として知られるキーン氏が、平城宮址、銀閣寺、洪庵塾で共に時を過し、歴史の香りを味わいつつ語りすすめられた対談。「ますらおぶり」「たおやめぶり」忠義と裏切り、上方と江戸の違い、日本に来た西洋人等々をめぐって楽しく話題が展開するなかで、日本人のモラルや美意識が、また日本人独得の大陸文化・西欧文明の受け入れ方が掘り下げられる。 忠義と裏切り P.66~69 キーン 前から司馬さんにうかがいたいと思っていたのですが、日本史を読んでおりますと、源平時代から戦国時代まで、いろいろな合戦がありましたが、だいたい何によって勝負の結果がきまったかというと、裏切りだったようです。中国の場合ならば、こちら側が孫子の兵法に従って攻撃し、巧妙な方法だったから勝った、ということになるわけですが、日本の場合は、いちばん決定的な瞬間にだいたい裏切者がいて、反対側に寝返ったために勝ったり敗けたりということになるように思われるのです。壇ノ浦とか関ケ原とか、みんなそうではありませんか。私にはその日本人の戦の勝ち方、敗けっぷりがどうも理解できないところがある。どう納得したらよいのでしょうね。ただ、一つの歴史的な事実として認めるほかないのですが、これにはなにか意味があるかもしれない。 司馬 そのとおりです。合戦のいちばんピークの段階で必ず裏切者が出てくる。その裏切者が裏切者として、のちのちまで非難攻撃されるかというと、されていないですね。おっしゃった壇ノ浦の戦いでも、いまの大分県あたりの武士たち――緒方党など――が、はじめは平家についていて、次に壇ノ浦の段階では源氏に寝返っている。だから、舟の数が源氏のほうがおおくなったんです。関ケ原だってご存じのように裏切りでしょう。 これはやっぱり同族社会で、たいてい親類か縁者になっている。時節時節の何らかの理由で敵味方に分かれているが、そのわかれ方も明快な理由じゃないのですね。日本人の場合には、たとえばそこに宗教ががんとあって、あいつはカトリックで、おれはプロテスタントだというような、そういう明快な戦争というものはないのです。一向一揆があったというけれども、あれはちょっとちがうもので、これはこの話の主題の中に入ってこれないものです。ですから、一般にこっち側の親類縁者のグループと、あっち側の親類縁者のグループが戦争する場合に、だんだん状況が白熱してきて、どっち側が内部的に切り崩したほうが得だというときがくるんです。すると、「それじゃおまえ裏切るか」ということで裏切っちゃう。同じ基盤でやっているんですね。ですから、ほんのすこし前の時代まで、たとえば昭和初期の左翼運動だって、検事が左翼の青年か共産党員を検挙して、いろいろしゃべっているうちに、「おれとおまえとは高等学校はおなじだったな」というようなことで、だんだんうちとけて、なんでもなくなってしまうというようなことが、ままあった。妙な例ですが、そういったことがだいたい日本の戦争に多いです「 たとえばヨーロッパで、ウオーターローで大きな戦いがある。あれは結局プロシァ軍がイギリス側についていて、プロシァ軍がどこに現れるかということで勝負がきまるわけです。結局プロシァ軍が現れて、ナポレオンは切り崩されるわけですけれども、あれも明快ですね。プロシァ軍は裏切っていないわけですから、これはウェリントンの同盟軍でって、しかも隠してある軍隊だと、戦術的にじつに明快です。 ところが、関ケ原の役というのは、ウオーターローの戦いと較べてみても、世界史的に見ても相当大きな合戦です。だから、大いにやればいいのに、午前中までは西軍の勝ち、午後になったら東軍が勝つ。その間に裏切りがあるということですから、そういう意味では合戦としてのおもしろみがない。ところが、日本人にとっておもしろいのは、つまりそれに至る舞台裏の話であって、関ケ原合戦そのものはページェンㇳ (pageant)にすぎない。すでに小早川秀秋は、秀吉の未亡人北の政所(まんどころ)から、東のほう、家康さんのほうへおつきなさいと耳打ちされておって、どうしょうかと思っているうちに、家康のほうから強硬な使いが来て、おまえ、裏切るという約束をしていたけれども、いっこうに裏切らないじゃないか、とせまられて、それじゃしようがないといって裏切っちゃう、ということであって、要するに戦争そのものはページェンㇳなんです。話の筋は前日までにきまっている。むしろドラマは戦争そのものよりも、戦争の楽屋裏にある。 これは私がよくしゃべっていることで、もう一度しゃべるのはテレくさいのですけれども、明治十七年だったかに、モルトケの愛弟子でメッケル少佐というプロシァ陸軍の参謀将校が、日本に招かれてやってくる。それで日本でドイツ式の参謀本部を作ったわけです。それが関ケ原の古戦場に行って参謀のための現地教育をしたときの話です。メッケルはだいたい両軍の布陣を聞いて、「石田方の勝ち」と言うんですよ(笑い)。メッケルはもちろん日本史の知識はまったくないわけですね。そこで他の日本人が、「いや、じつは石田方は負けているんです」。「そんな馬鹿なことは考えられない。この配置からいったら、石田方は勝つ態勢をもっているから、石田方の勝ちだ」と言う。「いや、じつは負けているんです」。「それはどういうわけだ」と言っていろいろ質問するので、「舞台裏がこうだった」と説明すると「それならしようがない」とはじめて納得したそうですけれど、日本人にとってだいじなのは、いわゆる舞台裏なんですね。根まわしみたいなものです。 |

|

たまたま書棚に「朝日新聞 天声人語’92秋[英文対照]原書房」をめくっていると、「大山康晴 十五世名人の将棋人生」の記事があったので紹介します。 将棋の十五世名人、大山康晴:1923年(大正12年)3月13日 - 1992年(平成4年)さんが六十九歳で亡くなった。名人、王将位などのタイトルを通産八十期獲得、『受けの大山』と評され、最後まで現役だった。 岡山県の西阿知という、今は倉敷市の一部になっている町の生まれだ。自伝によると勝負ごとの盛んな土地で、小さい時から将棋で遊んだ。本将棋を覚えたのは、七歳の時。父親は才能を伸ばそうとした。 小学校一年の三学期に近くの平井先生の家に将棋を習いに通い始めた。真に強くなるためには、基本定跡を覚える。これが先生の方針で、城跡を暗記して勉強した。四年生の時、担任の教師から「将棋をやめて勉強したらどうか」と言われた。 算数の成績がよい、勉強すればそろばんの先生になれる、とも言う。そいうものか、と将棋を休んだ。それを知った父親が、怒って教師の家に飛んでゆく。将棋を覚えるのに今が最も大事な時期だ、あなたは教師として勉強しろと注意すればよい……。 卒業と同時に大阪の木見金治郎八段に弟子入りした。学友が駅頭に送りに来た。立てたのぼりに「大山少年入門」「行く先は花がある春の山」。入門した日に大山さんは五歳上の内弟子、升田幸三二段と角落ちで三番さして全敗する。 木見八段の方針は、私は教えない、自分で調べてわからぬところがあれば聞きに来い、だった。升田さんとはそれ以来の仲で、ともに競った。よき理解者としての父親と確固とした方針をもつ師、そして腕を磨き合う格好の相手に恵まれていた。 それに自らの不屈の精神と精進を合わせたのものが大山さん将棋人生だろう。新しいタイトルに挑戦することを「苦しみではなく、喜びであるはず」と考え「頂上に登りつめれば、いずれは下がることときがくる」と不断の努力を自分に強いた。 「将棋史上、最強の棋士といってもいい」と中原誠名人はきっぱり評している。

GRAD MASTER OKAYAMA The 15th grand master of shogi, Yasuharu Oyama, died at the age of 69. He won titles such as grand master and king a total of 80 times. He was called "Oyama of defense" and was on the active list until his death. He was born in Nishiachi, which is now a part of Kurashiki City in Okayama Prefecture, According to his autobiography, games of skill were very popular in the town, and he played shogi from time he was small. He began learning real shogi when he was seven, and his father tried to develop his talent. In the third semester of his first year in the primary school, he begun going to the home of teacher Hirai nearby to learn shogi. In order to become really strong, one must commit to memory all the set moves. This was teacher's policy, so Oyama memorized the set tactics and studied hard. When he was in the fourth grade in primary school, his home teacher said, "You should stop shogi and concentrate on your studies." The teacher also said that since his arithmetic grades were good, he could become an abacus teacher if he studied hard, Consequently Oyama stopped to learn shogi. Learning about this, his father angrily rushed to the teacher' home and said, "Now is the most important time for learning shogi. As a teacher, all you have to do is tell him to study." As soon as he graduated from primary school, he became a pupil of 8th dan Kinjiro Kimi of Osaka. Classmates came to the train station to send him off. They carried banners which said, "Boy Oyama Becomes Pupil," and, "Where he goes/There are flowers/Spring mountain" The day he became Kimi's pupil, he played three matches with 2nd dan Kozo Masuda lacking a bishop, and lost all three matches. Kimi's policy was, "I do not teach. Check yourself and if there is something you cannot understand, then come and ask me." He has been friends with Masuda ever since, and they competed with each other. He was blessed with a father who really understood him, a firm teacher and a suitable opponent with whom he could mutually hone skills. The combination of his indomitable spirit and diligence probably defines the shogi life of Oyama. He felt that challenging a new title "was not a hardship, but should be a joy." Considering that "if you rise to the top, the time will eventually come when you will come down," he forced himself to exert efforts every day. 朝日新聞 天声人語’92秋[英文対照]原書房

棋士と棋風 いまの、棋士と棋風の話からはじめますか。もっとも将棋は、その人の人格がでますから、人間の話になるかもしれんが。 いま名人をやっとる中原誠君、強い人ですから大山康晴君とよく似とるが、ただ、自然体といいますかーー大山君のは将棋にたいする意地みたいなものがありますが、中原君のは素直というのか、おとなしい。将棋の理屈だけを追求するというタイプです。 だから大山君の将棋の場合は、数手みただけで、”これは大山だ”ということがわかるんですが、中原君の場合は規則どおりーー規矩に従った学者的な将棋ですから、それがみんな、自然流というておる。自然の法則に従うということです。 だからすべて、会議にしてもなんにしても、意をだした発言はありません。 これは元来、頭のいいところへ加えて、家庭環境ということでしょうか。家庭をのぞいたことはありませんが、そうだと思う。お父さんが郵政省だかのお役人でーー電話のほうだというから今は公社で役人とはいわんが、鳥取か島根のほうで生まれて、小さいときにお父さんの転勤で仙台へこられた。だから宮城県出身というが、単なる素朴な東北人というわけでもない。西日本も入っておる。東北も入っておる。そして東京にも長く住んでおる。そういう家庭環境ですね。 中原君の師匠は、高柳敏夫君(八段)です。いや、師匠のクセなどというものは、全然ありません。 これはね、ぼくの場合も、師匠の棋風というものはなにもない。大山にもない。支障がウンと強けりゃその棋風を学んだかもしれんが、弱いんだから、そんなものを学んだらもうあかんヮ。 いや、弟子は師の半芸にも及ばずとかいいますが、たとえいくら師匠が強くても、それはぼくの将棋であり、大山の将棋であり、中原の将棋でなけりゃいかん。そして師匠というのは、大橋宗桂(初代名人、慶長年間=一五九六~一六一〇)や坂田三吉や、その他いろんな先輩の将棋が師匠になっとるわけで、ほかのふ純物はいらんのだから。 まあね、棋士にとっては、あらゆる先人が残してくれた棋譜が師匠になりますが、しかし師匠には弟子運というのがあります。師匠が強いかたといってもかならずしも弟子が強くなるとは限らない。むしろ逆の場合が多い。 これはつまり、横綱でなく、小結とか関脇で終わった親方が、自分の果たせなかった夢を弟子にたくして、稽古なんかも必死に教えこむ、そういうのと同じことが、われわれの世界にもありますから。人間の心は、将棋の世界でも相撲でもその他でも、あまり変わらん。ただ、師匠がえらいと、その顔とヒキで弟子もえらくなれる、という社会のことはどうか知りませんが、われわれの世界にはそんなものは通じない、自分の実力だけだから話が簡単だヮ。 ま、強い弱いじゃなくて、弟子に自信をもたせて個性をのばしてくれる師匠、これがいい。師匠運がいいというのは、それですね。 升田幸三『王手』”ここ一番”の勝負哲学(サンケイドラマブック)昭和五十年九月より 将棋ソフトと将棋名人の勝負 将棋ソフト、佐藤名人を破る 電王戦第1局 、また囲碁の世界でもAIとの勝負が話題になっている。下記の記事をご覧ください。 参考:AI人工知能(Artificial Intelligence)について 平成二十九(2017)年四月十七日

(天声人語)14歳棋士の快進撃 2017年4月30日05時00分 公開中の映画「3月のライオン」の主人公は10代の棋士だ。家族を交通事故で失うも、中学在学中の15歳でプロとなる。孤独とふ振を乗り越え、棋界のトップに挑戦する。 ▼親子ほど年の離れたベテランを、涼しい顔で打ち負かす。その姿を映画館の客席で見て思い浮かべたのは中学生棋士、藤井聡太四段である。昨年暮れ、62 歳上の加藤一二三(ひふみ)九段を打ち負かした。非公式戦とはいえ、棋界の第一人者羽生善治三冠も破った。現実がフィクションを追い越してしまった。 ▼愛知県瀬戸市の中学3年生。5歳で祖母に駒の動かし方を教わり、小4で棋士養成機関の奨励会に入る。史上最年少の14歳と2カ月でプロに。「タイトルを取りたいが、いまはまだ棋力をつける時期。もっと精進して強くなりたい」。受け答えも頼もしい。 ▼ふだんは、学校から帰ると朝日新聞を開く。時事問題に関心があり、お気に入りは「特派員メモ」や「患者を生きる」と聞くと、新聞を作る側としては励まされる。愛読書は司馬遼太郎や沢木耕太郎だそうだ。 ▼その沢木氏に「神童 天才 凡人」という短編がある。神童と言われた中原誠十六世名人が高校時代に直面した苦悩を描く。勝負の世界ではどんな逸材も一度は壁にぶつかる。乗り越えた者だけが真の天才と呼ばれるのだろう。 ▼破竹の勢いの藤井四段だが、いつかはつまずく日もあろう。映画の主人公も失意の淵(ふち)をさまよった末に再起する。タイトル戦に挑む目は、冬に耐えた者特有の光をたたえていた。 平成二十九(2017)年四月三十日

余録 プロデビューしたころの将棋をふりかえって…毎日新聞2017年12月6日 東京朝刊 プロデビューしたころの将棋をふりかえって羽生善治(はぶ・よしはる)さんは「無理が通れば道理引っ込む」と評している。実に荒っぽい感覚だけで勝っていたという。1手の水面下に潜む膨大な思考に思いが及んだのは後年だった ▲「盤面が大海原(おおうなばら)に見える」と語ったのは将棋界の7大タイトルを手にした後のことである。指し手とは「大海原」のなかのただ一本、ある場所からある場所へ行く航路を一つ見つけただけで、他の道は実際行ってみないと分からない ▲将棋の局面変化は実に10の220乗通りで、大海原どころか全宇宙の原子の数よりはるかに多いという。その宇宙でただ一つの航路を描き続けてたどりついた前人未到(ぜんじんみとう)の永世7冠の頂点である。竜王戦七番勝負を制しての快挙だった ▲羽生さんが永世6冠となったのは9年前だ。この偉才にして永世7冠までにたどった道のりの長さは、成しとげたことの至難を示す。またそれは将棋界が人工知能(AI)に挑戦された9年間だった ▲羽生さんはかつて「神様と将棋を指して勝てますか」と聞かれ、「神様が角落ちなら勝てる気がする」と答えたことがある。ここで言われているのは互いに手の内をさらす理詰めのゲームである将棋は神も人もAIも特別扱いのない透明で対等なゲームということだ ▲盤上の宇宙に知力と霊力を尽くす棋士、そのたたずまいの美しさを自ら示してきた羽生さんの永世7冠への歩みだった。いつの日かAIは「力」と「品位」が一体化した永世7冠を夢見るのだろうか。 |

29外山 滋比古 (1923~年)

30 竹下 哲(1923~年)

|

▼『心のうた』長崎出版文化協会(昭和55年9月30日 初版) この本よりごく一部を抜粋します その一 せんせい はしがあるよ 「無財の七施」ということがある。何をもたなくれも、無一文でも、七つの施しができるのである。たとえば「眼施」がある。あたたかい、やさしい目をすることである。とげとげしい、冷たい目をしないことである。これなら、財産がなくても、だれでも直ちにできる。また「顔施」というのがある。なごやかな、にこにこした顔をするbことである。明るい笑顔は、まわりの人々をあたたかくする。無一文でできる施しである。 この「七施」のなかに「捨身施」というのがある。友のために、みんなのために身を捨てることである。コルベ神父の生涯は、この「捨身施」の典型とも言うべきであろう。 第二次世界大戦中のナチス・ドイツの残虐ぶりは、人類史上最大の汚点として永遠に残るであろう。そのうちでも、アウシュビッツ強制収容所の言語を絶する殺りくは、われわれの心を寒々とさせるものである。 一九四一年(昭和16年)七月のある日、アウシュビッツ強制収用所からひとりの脱走者がでました。ナチスは、見せしめとして無差別に十人を選び、餓死刑を課した。指名され、死を宣告された十人の中のひとりが「かわいそうな妻と子どもたちに、もう一度会いたい。」と叫んだ。 すると突然、ひとりの男が進み出て身代わりを申し出た。ポーランド生まれの神父マクシミリアン・コルベである。囚人番号一六六七〇号と呼ばれる彼は、約十日後餓死牢の中でその一生を閉じた。 われわれは不思議な縁で教育者となった。われわれの前には、かわいい子どもたちがいる。この子どもたちのために身を捨てる覚悟をしたらどうであろうか。かき集める方向ではなく、身を献げる決意で行動したらどうであろうか。コルベ神父のような崇高な行為はできないにしても――。 せんせい はしがあるよ せんせい はながさいているよ せんせい はんからおとしちゃった せんせい おべんとうにしてよ せんせい バナナはんぶんあげるよ 小学校一年生の「えんそく」と題する詩である。こんな純情な子どもたいを前にしながら、なおかつ拱手傍観している者があるなら、それは人生の生きがいというものを知らない人であろう。 捨身・献身ということを、しきりに思うこのごろである。P.9~11

(47.11.15)

以上の原文をフランクル『夜と霧』で一応探してみたのが見当たらなかった。 感想:この文章を読みながら、尊敬している先生が公立学校を退職され、再度、教鞭をとられたキリスト教系の学校の校訓は「心を清くして 愛の人であれ」であり、生徒の一人が先生への感想文に三浦綾子『塩狩峠』の主人公のようなひとになりたいと書かれていたとのことでした。 参照:『塩狩峠』三浦綾子 また、洞爺丸事故における外国人の献身的行為を思い出しました。 インターネットに記載が沢山ありますからお読みください。 参考:カルネアデスの板の記事の中に「洞爺丸事故」での捨身の行為をされたアメリカ人宣教師・ディーン・リーパーがいました。 2008.4.15、2017.04.19追加。 その二 一枚の紙片 宮崎での会議を終えて、今朝、飛行機で帰ってきました。宮崎では、M会館に宿泊しました。 昨夜は、別室で懇親会があるというので、部屋にカギをかけて、その会に臨みました。会がすんで部屋に帰ってみると、すでに布団が敷いてあります。見ると、卓上に一枚の紙片が置いてあります。それには次のようなことばが書いてありました。 お留守でしたので、失礼して合カギであけ、お床をのべさせていただきました。 おやすみなさい。 一読して、ほのぼのしたものが胸の中にあふれてくるのを覚えました。ひとことばのあたたかさ、重さをしみじみと感じました。 それにつけても思い出すのは、広島大學の藤原与一先生の次の一文です。 ほんのわずかなことばづかいによっでもずいぶん、心のこまやかさを表現することができるものである。友人から聞いた話だが、かれが旅から帰ってのこと、「あさっては、ぼくの誕生日だね。」と言ったそうである。それに答えて細君は、「そうですよのよ。」と言ったという。聞いた私は、いいことばだなあと思った。「そうですよ。」でも、ひとかどの返事ではあったはずだが、「そうですのよ。」と答えたのは、やはり、その細君の心づかいのこまやかさ、しぜんの深い愛情であった。「のよ」がまさに、「愛のことば」だおと思われる。━━ひとことばが、だいじである。> いいお話ですね。こまやかな心づかいですね。 ことばなどに神経を使わないでも、と言う人がいます。でも、ひとことばが重大なのです。道元禅師は、「愛語よく回天のちからあることを学すべきなり。」と言っています。ひとことばが、世間の他の大きな事業と比べて軽いなどと、どうして言えるでしょうか。 福井市に住む医師の米沢英雄さんは、「桜や牡丹は花の中の王者であって、雑草はつまらないというのは、あくまで人間の判断であり評価である。大宇宙からみれば、あるいは、人間を超えた仏の立場からみれば、ひとしく生きとし生けるものであって、その間に優劣はないのだ。雑草は、桜や牡丹に対して卑下したりしてはいない。」と言っています。 そうです。雑草と桜や牡丹との間に優劣はないのです。おなじように、ひとことばが他の事業よりも軽い、ということは決してないはずです。 ひとことばの重みを大切にする――そこに、国語教育のかなめがあります。そこに、真の意味の「人間教育」があります。P.73~75 (54.1.19 高校国語教育研修講座で) その三 愛惜の心 『遺愛集』という本がある。島秋人という死刑囚の詩集である。島秋人は昭和九年に生まれ、幼少を満州で育った。病弱で結核やカリエスになり、七年間もギブスをはめて育った。そのため、小学校、中学校を通じて、成績は一番下であった。周囲からうとんじられ、バカにされて、性格も次第にすさんでいった。幼年院にも入れられた。 昭和三十四年のある雨の夜、空腹にたえかねて、ある農家に押し入り、二千円を奪った。その際、争って家の人を殺し、死刑囚として入獄。昭和四十二年十一月二日、小菅刑務所で処刑された。わずか三十三歳であった。 獄中、ふとしたきっかけで短歌を作るようになり、作歌を通じて心境も次第に深まっていった。 その歌は、当然に、罪をわび、世のために償いをしたいという歌が多いが、それとともに、毎日の生活をいとおしみ、いつくしむ歌が極めて多い。 愛に飢えし死刑囚われの賜りし菓子地に置きて蟻を待ちおたり まみ細め換気孔よりもるる陽を格子にのぼり顔に当てゐき 獄灯の下に病みゐて時をりの排水管の音に聴き入る 死を目前にして、一匹の蟻をいつくしみ、「換気孔よりもるる陽」や、「排水管の音」をいとおしむ切ない心が、これらの歌の底流にある。物質的な豊かさに幻惑されて、私どもが次第に忘れ去ろうとしている心である。 高度経済成長は、私どもの生活に物質的な繫栄をもたらした。しかしその繁栄は、もともと大量生産、大量消費であり、私どもに「使い捨て」を強いるものであった。その結果、ものをいとおしみ、いつきしむという、いわゆる愛惜の心が急速に失われていった。 『暮しの手帖』の第五十二号に、評論家の花森安治(1944~1978)さんが一つの意見を述べている。

もう五十年も六十年も昔の話ですが、ぼくが小学校に通っていたころには、サッカーのボールでも、二コしかありませんでした。それを大切にゆずりあって使い、終ったらきれいにふいて、元へもどせ、としつけられたものです。(中略) そんなにたくさんボールがあれば、遠くへけとばしたした場合、いちいち拾うのがめんどうで、またべつのボールを出して使う、ということはないでしょうか。━━ まことに傾聴すべき意見である。ものは多ければ多いほどいい、というわけではない。少ないボールを、「大切にゆずり合って使い、終わったらきれいにふいて、元へもどす」ことの中で、ボールに対する愛惜の心、ひいては敬虔の情が自然にわいてくるのであろう。私どもが、豊かな物質的繁栄と引き換えに、こういう心情を失ったとするならば、ことはまことに重大である。それは、人間が人間らしい心を失うことだから。 参考:とと姉ちゃん花森安治さんと関連して。 木村無想さんの「自炊」と題する詩に、 たなの上で ネギが 大根が 人参が じぶんの 出を待つように ならんでいる こんな おろかな わたしのために━━ というのがある。ネギや大根や人参を単なる「食料」とは見ないで、それらをいとおしみ、むしろそれらに合掌する心━━敬虔の情が、この詩の底辺を色濃く流れている。 また、榎本栄一さんは「ぞうきん」という詩で、 ぞうきんは 他のよごれを いっしょうけんめいに拭いている 自分はよごれにまみれている

とうたっている。